0 引言

进入21世纪以来,世界范围内以知识经济、虚拟经济和网络经济为标志的新经济实现了快速发展。与20世纪90年代美国的“新经济”不同,当前的“新经济”是由新一轮科技和产业革命驱动的经济活动及经济形态,呈现出以信息技术和数据资源为核心投入要素,以新技术、新产业、新业态和新模式为代表[1],以万物互联与智能化发展为基本特征的新型经济形态[2]。新经济环境为创业企业带来了巨大发展机遇,激发了市场创新活力,爆发式成长现象不断涌现,企业不再按照传统“小微-中型-大型-跨国”线性成长路线发展,而是呈现出“创业企业-瞪羚企业-独角兽企业-龙企业”的跃迁式成长路线。这种以指数级爆发式增长和跳跃式发展为特征的非线性成长路线已成为新经济时代创业企业成长的主旋律,对传统产业变革、新兴产业产生和区域经济跨越式发展具有重要意义[3]。为此,探究新经济时代创业企业非线性成长的背后逻辑和发展路径尤为重要。

企业非线性成长理论指出,企业系统内部各要素与外部环境以非线性方式相互作用和相互制约,呈现协同效应,并通过自组织、自适应和自演化等方式共同影响企业成长[4],形成企业成长非线性机制。在企业非线性成长众多研究中,学者们大都聚焦于运用复杂性科学方法,尽管对企业非线性成长具有重要研究价值,但关于企业非线性成长理论的建立和完善仍然需要开拓更多新视角。

多年来,学者们对于创业企业成长因素的探讨较多,但这些研究大多只关注单个或少数几个关键影响因素对创业企业的影响,表现为“自变量-因变量”间的因果关系逻辑分析,并不足以清晰阐释3个或者多个以上变量之间的交互影响[5]。考虑到新经济时代创业企业成长面临的环境复杂性,仅关注企业发展环境中关键因素的独立作用或两两交互的常规分析远远不够,还需从整体性视角出发,探讨多因素间复杂关系的共同作用。而对于在哪些情境下企业倾向于构建何种资源组合以创造竞争优势,已有研究很少进行深入分析,特别是在创业情境下,企业成长资源组合可能伴随着创业企业成长而发生异变与演进[6]。因此,本文从组态视角展开研究,分析要素之间的相互依赖和相互作用关系,解释多重并发因果复杂性问题,以深刻阐释新经济时代创业企业非线性成长逻辑和路径。

基于此,本文通过探寻和分析新经济下创业企业成长关键基因,运用定性比较分析方法,探讨不同条件组态对企业成长的影响,并揭示和总结企业实现非线性成长等效发展路径,可为新经济发展背景下创业企业成长和发展提供理论支持与实践指导,对于丰富企业非线性成长研究、促进当前中国经济加快实现新旧动能转换具有重要意义。

1 创业企业非线性成长关键基因探寻与模型构建

企业自创立时起,就伴随着成长本身所具有的多要素与外部环境多要素间的共同演化,以达到企业成长所需要的资源管理水平[7-8]。关于创业企业成长影响因素,以往大多数学者都从内生性和外生性两个角度进行探究。在新经济时代下,网络化成长是提高创业企业成长性和存活率的重要发展模式,已成为创业企业较为普遍的选择。创业者在实施创业过程中,通常都会通过建立和利用社会网络获得有价值的信息及资源,以识别和开发有价值的机会[9]。韩炜等[10]认为,新创企业生存和成长是不断建构、维持和治理外部交易网络的过程;汤淑琴和蔡莉[11]提出新创企业可将社会网络作为与外界沟通的渠道,以获取其他行动者拥有的多种资源。创业网络能使企业利用本身具有的网络关系和网络位置优势,获取成长所需的关键资源和市场信息,在创业企业生存与成长过程中起到至关重要的作用,是企业获取资源的重要途径。因此,本文结合以往研究,着重考虑创业网络对企业成长的重要影响,从内生性成长、外生性成长和网络化成长3个方面共同探寻影响新经济下创业企业实现非线性成长的关键基因。

1.1 基于企业内生性成长的关键基因

企业内生性成长理论认为,企业成长的基本条件在于企业内部存在可利用的剩余资源,其对企业成长速度、方式等均具有重要影响[12]。创业导向理论资源重组观指出,创业企业通过扩充资源、从事内部创新、展开合资或合作等新资源组合方式拓展竞争领域、挖掘发展机会,实现多元化发展[13]。

创业团队是新企业成长的重要形式。新经济时代,越来越多的创业企业选择基于创业团队而非仅仅依靠单独的创业个体实现成长。由于创业企业在发展过程中面临着诸多不确定性因素和复杂环境,企业需要具有多样化知识与信息,而团队成员价值观异质性可以带来不同思考方式和行动方式[14]。在开放性、全方位的交流和讨论环境中,多样化态度和价值观有助于激发团队创造性,既能使成员交流迸发出更多火花和创意,也能够避免创业对于个人决策的依赖性和有限理性[15]。同时,对企业创业成功起关键作用的还在于创业团队胜任力。创业团队胜任力是创业过程中胜任创业任务并取得创业绩效所要求的知识、技能、能力等特质的综合,是创业团队的核心能力[16]。发展、利用和保持团队胜任力,有助于创业企业在新经济快速变化的市场环境中准确识别和把握市场机会,积极获取并整合成长资源[17],提高企业竞争优势。因此,本文选取创业团队作为影响创业企业成长的内生性关键基因之一,并从团队成员价值观异质性和团队胜任力两个方面对其进行衡量。

随着新经济的发展,平台应用不断升级,企业与用户间的价值连接越来越紧密。企业围绕用户价值需求,逐渐形成以用户为核心的价值聚合现象;用户则通过各种数字终端与企业产品发生互动关系,并通过这种关系共同创造价值,最终形成价值连接以持续提供激活市场的价值内核[18]。罗琼[13]指出,连接能力强的公司具有更强的市场知识能力,有助于降低产品开发周期和成本,拉近与市场先行者间的距离;章长城和任浩[19]认为,企业实现跨界创新,无论是基于顾客价值、伙伴价值还是组织价值,都要实现资源与能力同价值创新之间的连接。具有连接能力的企业,往往以顾客、企业、供应商、合作伙伴等利益相关者间的持续互动与合作为核心,通过与用户连接互动了解最新顾客需求并提升服务质量,创造更多顾客价值,获取连接红利[20]。大数据信息化平台的建立为企业与用户及合作伙伴间的价值连接提供了便捷通道。企业结合自身经营活动特点和战略方向,利用大数据能力对海量数据信息进行获取、分析处理和合理配置,发挥数据为企业活动带来的价值能力[21],使企业、用户在互联网环境下积极互动,通过互动合作和资源整合为用户提供独特体验,实现价值共创与价值共享[22]。因此,本研究选取价值连接能力作为影响创业企业成长的内生性关键基因,并从连接能力和大数据能力两个方面对其进行衡量。

1.2 基于企业外生性成长的关键基因

企业外生性成长理论认为,外部环境对企业成长具有重要影响。依据资源依赖理论,企业与外部环境主体之间的良好联系能够促进外部资源获取和利用,使自身顺利成长。由于创业企业成长初期具有相对薄弱的资源基础,其顺利成长离不开政府相关创业政策的支持和引导。政策环境是影响企业成长的重要因素,政府合理的政策支持能够赋予创业企业平等的法律地位和均等的市场竞争机会,有助于缓解创业企业资源弱势[23],保障企业公平获取并使用资源。此外,创业企业具有高风险性、不确定性与信息不对称性特征,融资约束往往是大部分创业企业在成长过程中面临的难题,创业企业需通过外部融资方式获得成长过程中所需资金支持,而良好的融资环境有助于促进投资者与企业产生更好的沟通和交流[24]。政府拓宽融资渠道有助于企业及时获取成长所需的资金,对于企业发展各阶段的融资活动和投资活动具有积极促进作用。由于资本市场在充满激励性的创业文化环境中对创业项目评价更为宽松,新产品市场接受程度更高[25],因此良好的创业文化环境有助于提高社会创业意图,有效促进创业机会挖掘和创业目标的实现[26],并会设定制约作用行为与价值规范,促进创新创业完善和进化。所以,本文选取政策环境作为影响创业企业成长的外生性关键基因之一,从政策支持、融资支持和创业文化环境3个方面对其进行衡量。

在新技术的快速推进下,产业集群规模不断扩大,产业组织形式也已经发生不可逆转的改变,价值链横向与纵向重组使得产业集群不断向产业生态演进。例如,中关村科技园作为孕育和孵化新经济企业的产业生态区域,因拥有70多家独角兽企业成为全国独角兽企业地域分布最多的城市。产业生态不同于传统单一线性产业发展模式,而是呈现出循环性、层次性、高效性和持续性等特征[27-28],是一种新经济形态或生态型循环经济。平台经济的普及和发展,使信息、资源、交易、价值更加快速地向平台集聚,技术进步和应用、成本结构变化、商业模式创新以及个人消费行为的改变都打破了传统产业边界、产业分工和格局,从根本上改变了原有产业生态系统,形成了由企业物种、产业种群、产业集群、产业体系等不同层次构成的产业生态系统,具有自然生态系统“竞合共生、协同增值、领域共占、结网群居”等特点,使企业、产业与环境之间相互联系、相互依存和相互作用,并进行特定物质、能量和信息流交换[29]。企业获取新技术和市场动态除取决于企业信息来源渠道外,还取决于区域产业生态平台支撑条件(池仁勇等,2016)。因此,本文选取区域产业生态作为影响创业企业成长的外生性关键基因之一,并从区域生态属性产业资源保障和产业结构两个方面对其进行衡量。

1.3 基于企业网络化成长的关键基因

企业网络化成长理论认为,企业与外部生态环境之间存在非线性网络关系,企业创业网络与社会网络相融相通,注重资源在网络环境内的集聚、整合和配置,以实现资源扩张和共享。网络作为企业成长过程中与外界沟通的渠道,能够帮助企业获取其他行动者所拥有的多种资源。依据动态能力理论,企业利用并释放资源价值,需具备整合和配置内外部资源的能力以获取所需资源,使企业适应环境变化的需要[30]。因此,创业企业在构建、动态调整以及有效利用网络关系过程中,必须借助较强的网络能力获取与实现网络资源价值[31]。网络能力作为企业的一种网络化整体战略能力[32],通过识别网络价值与机会、塑造网络结构、发展和运用网络关系以更有效地获取资源和创造价值,开发、维持与利用各层次网络关系以获取稀缺资源并引导网络变化[33-34],是企业有效管理网络关系的能力。由于新经济时代,创业企业处于一个由客户、竞争者、供应商等众多组织构成的网络中,为获取和保持竞争优势,企业需要结合资源优势制定结网活动指导原则[35],识别外部网络关系整体性和未来价值与机会[36],根据自身发展不同阶段和需求选择潜在网络伙伴,发起并建立企业所预期的网络关系[37],并将自身置于企业网络中最具价值的位置,以接触更多获取新知识的机会[38]。因此,本文选取网络能力作为影响创业企业成长的网络化成长关键基因,从网络规划能力、网络配置能力、网络关系管理能力和网络占位能力4个维度对其进行衡量。

1.4 模型构建

通过以上分析,本文分别选取创业团队和价值连接能力作为企业内生性成长的关键基因,选取政策环境和区域产业生态作为企业外生性成长的关键基因,选取网络能力作为企业网络化成长的关键基因,构建新经济下创业企业非线性成长关键基因模型,如图1所示。

2 研究方法与设计

2.1 定性比较分析方法(QCA)

定性比较分析法是介于案例导向(定性方法)和变量导向(定量方法)之间的研究方法,是一种能够兼得两种方法优势的综合研究策略[39],其基本思想是以集合论和布尔运算作为方法论的基石,从原因角度寻找案例共同特征,探究前因条件组态如何引致结果变量的出现,并识别导致相同结果的不同因素所组成的因果路径[40],适用于解决构型类等研究问题。该方法主要包括清晰集(csQCA) 、多值集(mvQCA)和模糊集(fsQCA) 3种类型。其中,模糊集定性比较分析是对清晰集和多值集定性比较分析的一个拓展,基于集合理论(set- theoretic),使用模糊集进行分析可以更加精确和严格,且评价范围更广,对研究对象能够进行更深入和细致的分类研究[41]。因此,本研究采用模糊集定性比较分析方法(fsQCA),从条件组态视角探讨新经济背景下创业企业实现非线性成长的不同路径。

2.2 样本选取与数据收集

本文选取国内46家创业企业作为研究对象,行业覆盖电子商务、互联网金融、文化娱乐、物流服务、交通出行、云服务和人工智能等,主要分布于北京、天津、上海、深圳、广州、郑州等10个大中型城市。由于研究变量均为企业层面变量,为保证样本数据的代表性和有效性,问卷对象为企业中高层管理者和员工,采取纸质问卷和电子问卷两种形式,共发放问卷800份,回收问卷480份,剔除无效问卷35份后,最终得到有效问卷445份,问卷回收率为60%,有效问卷回收率为55.6%。在进行数据分析前,对问卷进行控制变量分析:从性别看,男性占54.2%,女性占45.8%;从年龄看,30岁以下占62.5%,31~40岁占20%,41~50岁占12.1%,50岁以上占5.4%;从教育水平看,专科及以下占12.8%,本科占59.1%,硕士占23.8%,博士占4.3%;从职位看,企业高管占12.6%,部门及项目经理占26.3%,其它职位占61.1%;从企业创立时间看,3年以下占55.5%,3~5年占18.7%,6~10年占25.8%;从企业人数规模看,500人及以下占52.4%,501~2 000人占18.4%, 2 000人以上占29.2%。

2.3 变量测量与指标赋值

为确保测量效度及信度,本文借鉴国内外相关研究中的成熟量表,结合具体内容加以适当修改,最终确定正式问卷,并采用Likert 5点量表(1=完全不同意,5=完全同意)进行测度。在QCA分析中,测量变量通常分为前因要素和结果变量。因此,将创业团队、价值连接能力、政策环境、区域产业生态和网络能力作为前因要素,将企业成长性作为结果变量。

2.3.1 前因要素

(1)创业团队(Entrepreneurial Team,ET)。分别从创业团队成员价值观异质性和创业团队胜任力两个维度进行测量。其中,团队成员价值观异质性测量主要参考Jehn等[42]的量表;创业团队胜任力测量指标主要参考张振华等[43]和代吉林等[44]的量表,选取创业导向和组织能力两个方面进行测量。

(2)价值连接能力(Value Connection Ability,VCA)。分别从大数据能力和连接能力两个维度进行测量。其中,大数据能力测量主要参考谢卫红等[21]的研究量表,从分析整合能力和应用能力两个维度进行测量;连接能力测量主要参考陈艳等[45]和郑旻[46]的研究量表。

(3)政策环境(Policy Environment,PE)。分别从政策支持、融资支持和创业文化环境3个维度进行测量。其中,融资支持测量指标主要参考周立新等[47]的研究量表;政策支持和文化环境测量主要参考王舒扬等[25]的研究量表。

(4)区域产业生态(Regional Industrial Ecology,RIE)。分别从产业资源保障、产业结构生态属性两个维度进行测量。其中,产业资源保障测量参考林婷婷[48]的量表;产业结构生态属性测量参考欧光军等[49]的量表。

(5)网络能力(Network Competence,NC)。分别从网络规划能力、网络配置能力、网络关系管理能力和网络占位能力4个维度进行测量。其中,网络规划能力测量主要参考白景坤等(2016)的量表;网络配置能力和网络关系管理能力测量主要参考芮正云等[50]的量表,分别选取其中伙伴选择、关系发起、关系协作、关系控制进行测量;网络占位能力测量主要参考方刚(2011)和白景坤等(2016)的研究量表。

2.3.2 结果变量

企业成长性(Firm Growth,FG)。企业成长性反映了企业在一定时间内的经营状况与发展能力,伴随着销售额、盈利能力和企业规模等总量指标的增长而提高[51]。由于新经济环境下创业企业成长模式多样且面临的市场竞争激烈,提升企业价值与增强竞争优势是企业在经营过程中关注的核心,仅仅依靠单一衡量指标难以体现企业各方面的成长性。因此,本研究分别从企业近3年成长速度和成长质量两个方面选取相关指标衡量企业成长性。具体衡量指标参考宋英华等(2011)的企业绩效研究量表,从企业近3年销售收入、年平均利润、市场占有率增长情况以及技术实力和管理水平提升情况综合衡量企业成长性。

2.3.3 变量标准化

由于原始样本数据不适用于fsQCA布尔逻辑分析,本研究在使用QCA进行组态分析之前,参考Fiss等[52-53]研究中的校准方法,对5个前因要素和结果变量样本数据统一采用连续模糊集赋值方案,取原始数据最大值、最小值及均值分别作为上下门槛值与交叉点,将原始数据赋值为[0,1]区间内集合数据进行QCA分析。

2.4 信度与效度检验

本研究运用SPSS22.0 和AMOS21.0软件对量表信度与效度进行检验。在信度方面,变量创业团队、价值连接能力、政策环境、区域产业生态、网络能力和企业成长性Cronbach's α系数均大于0.8,且组合信度(CR)也在0.8以上,表明信度较好。在效度方面,运用KMO样本测度法和巴特利球体检验法得出各变量的KMO值都在0.8以上且Bartlett球形检验亦处于显著性水平,测量量表中51个题项因子载荷均在0.628~0.835之间,累积方差贡献率超过59%,平均萃取方差AVE也均大于0.5(见表1),表明量表收敛效度较好。另外,应用AMOS 21.0对上述变量进行验证性因子分析,并比较变量构成的六因子模型与其它因子模型间的拟合效果。结果表明,六因子模型整体拟合效果优于其它模型(见表2),说明量表具有良好的区分效度。综上所述,本研究测量量表信效度较好。

3 数据分析与实证结果

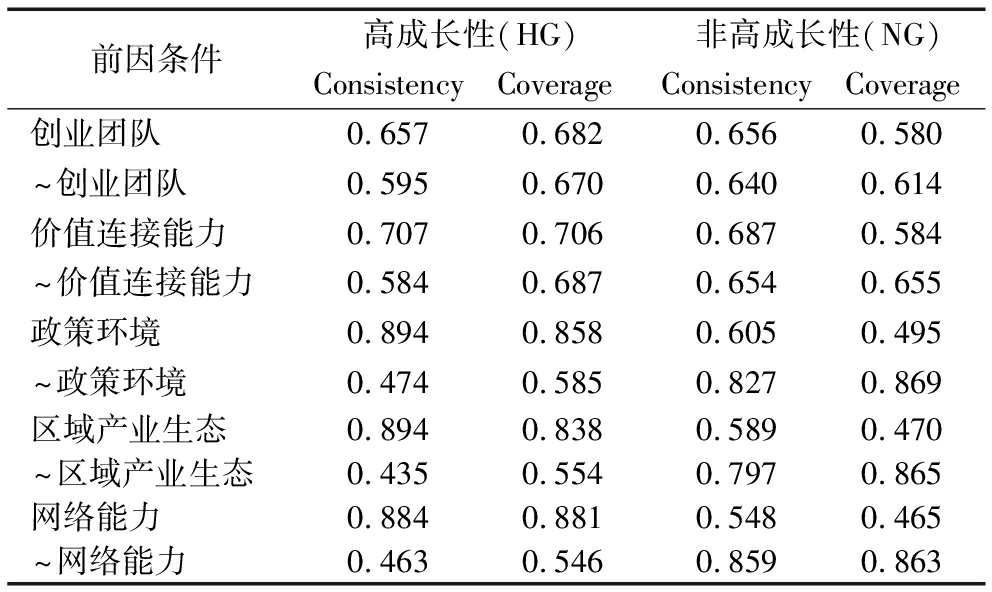

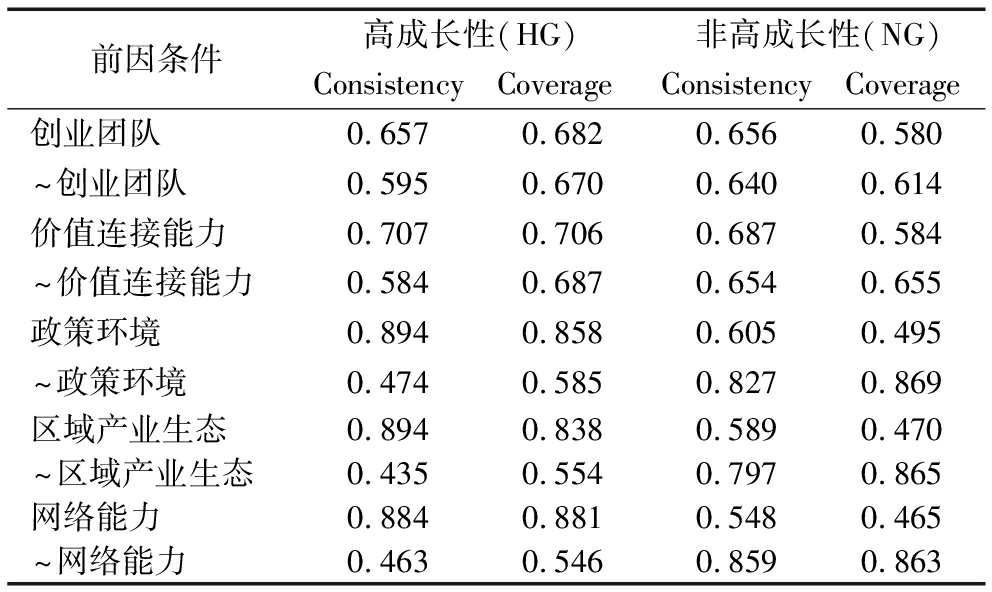

3.1 单因素必要性分析

在进行组合分析之前,首先对单项前因条件能否构成“企业高成长性”这一结果变量的必要条件进行验证,结果如表3所示。一般认为,一致性高于阈值0.9即可判定该因素或其否定因素为结果出现的必要条件[54]。研究结果显示,所有单项条件的充分性一致率(Consistency)和必要性覆盖率(Coverage)均低于0.9水平,说明单一因素对于企业高成长性(High Growth)与非高成长性(Non-highGrowth)均未构成重要影响,即单项前因条件对本研究结果变量解释力不足,无法作为解释结果变量出现的原因,且创业企业实现非线性成长是由内外部多种因素共同作用的结果。因此,本研究进一步对前因条件进行QCA组态分析。

3.2 企业成长组态分析

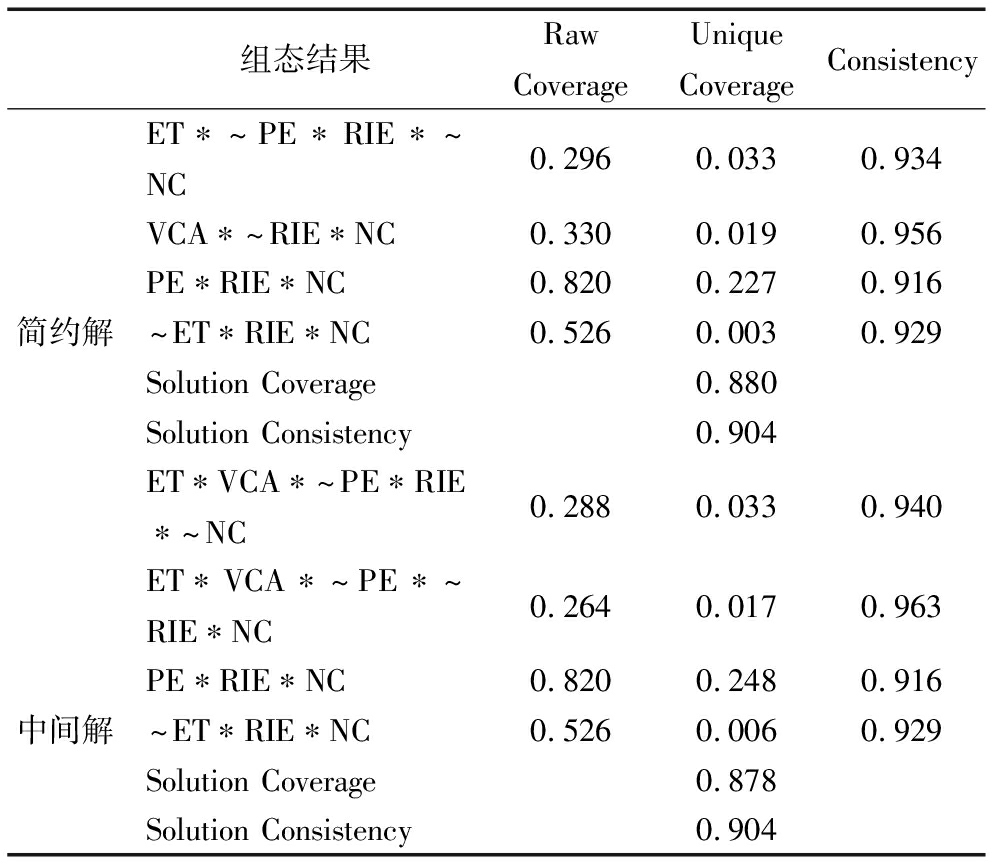

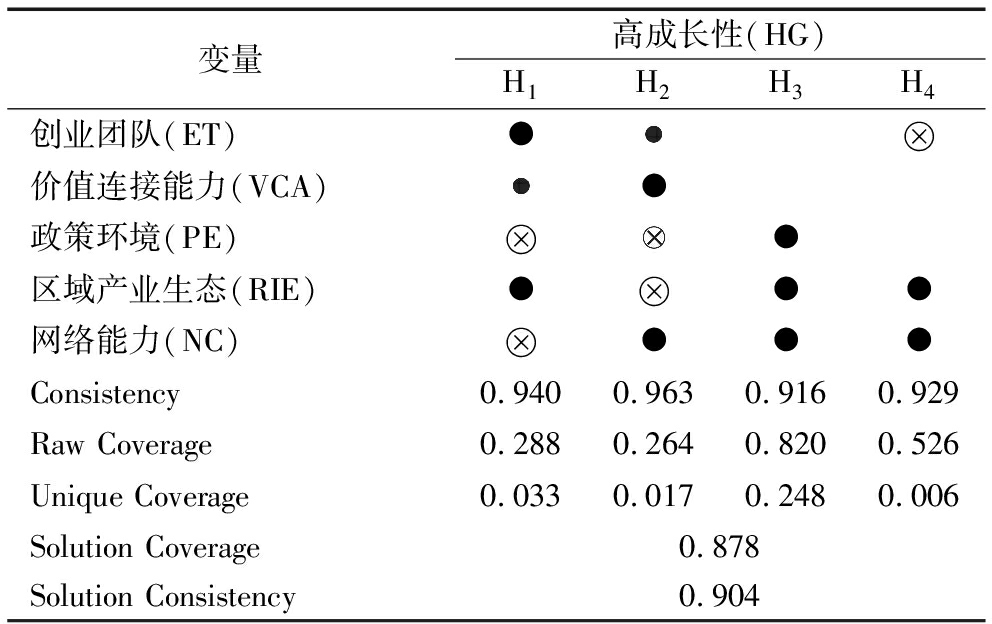

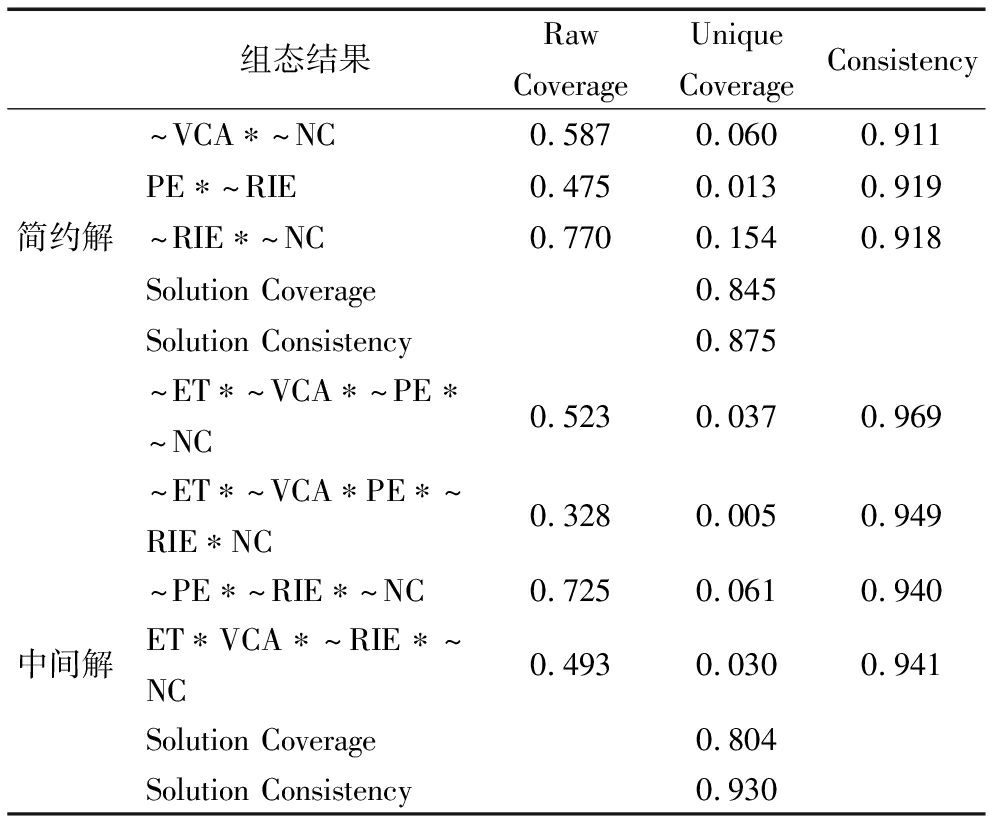

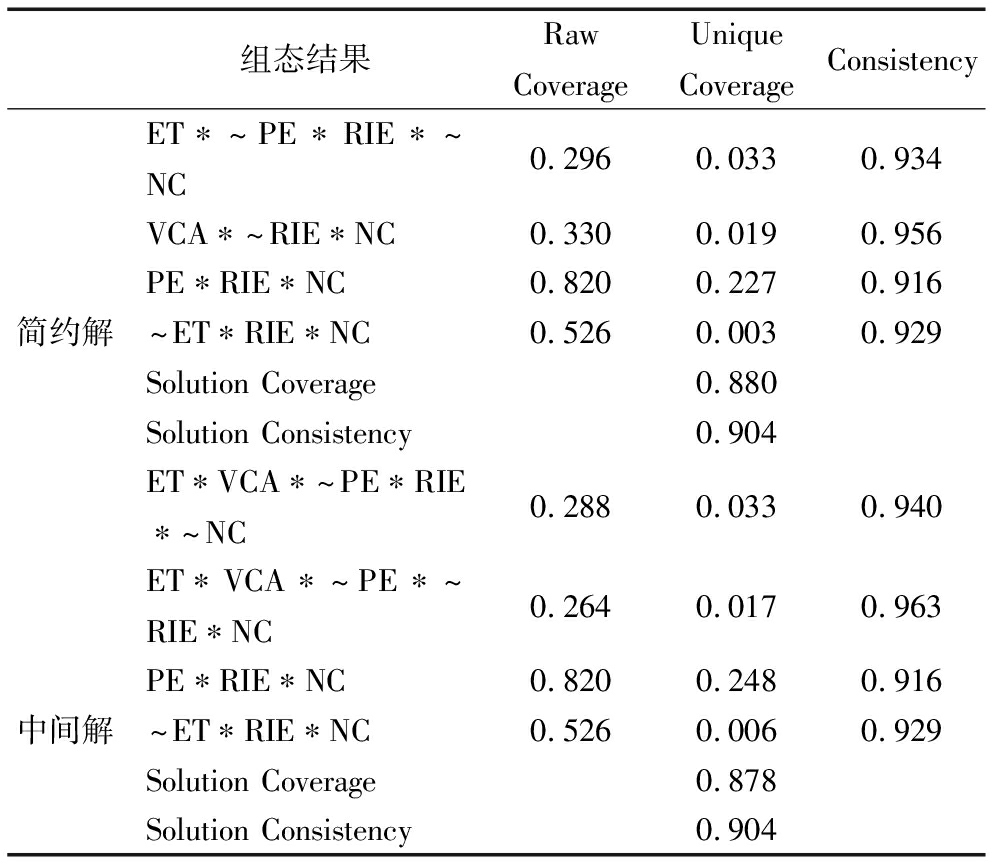

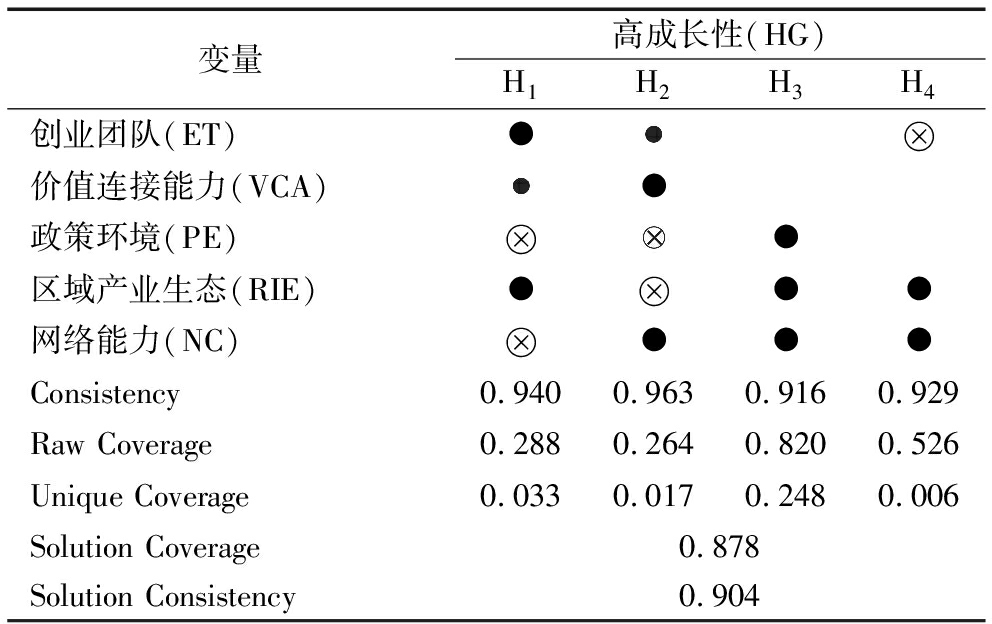

本文将前因要素条件纳入fsQCA3.0软件,将一致性阈值(Consistency Threshold)设定为0.8,案例阈值(Frequency Threshold)设定为1,得出产生高成长性的模糊集定性比较分析结果(见表4),并进一步结合单因素必要性分析结果,得出高成长性条件组态(见表5)。由于因果具有非对称性,本文继续得出非高成长性模糊集定性比较分析结果及其相对应的条件组态(见表6、表7)。

(1)高成长性条件分析。由表4、表5可知,产生高成长性的前因条件组态总体一致性为0.904,大于0.8的阈值,且总体覆盖率达到0.878,能够很好地解释企业实现高成长性的问题。结果显示,产生高成长性的条件组态共有4种,即H1、H2、H3和H4。组态H1对应分析结果ET*VCA*~PE*RIE*~NC,显示企业创业团队和区域产业生态作为核心条件存在,价值连接能力作为辅助条件存在,而政策环境和网络能力作为核心条件缺失,表明企业在外部良好的区域产业生态环境下,依靠优秀的内部创业团队并借助较强的价值连接能力可以实现高成长性结果;组态H2对应分析结果ET*VCA*~PE*~RIE*NC,显示企业价值连接能力和网络能力作为核心条件存在,创业团队作为辅助条件存在,而政策环境则作为辅助条件缺失,区域产业生态作为核心条件缺失,表明企业在同时具备较强网络能力和价值连接能力情况下,可以依靠优秀的内部创业团队实现高成长性结果;组态H3对应分析结果PE*RIE*NC,显示政策环境、区域产业生态和网络能力三者均作为核心条件存在,而其它条件没有影响,表明企业着重依靠外部政策环境和区域产业生态支持,并结合自身具备较强网络能力可实现高成长性结果;组态H4对应分析结果~ET*RIE*NC,显示区域产业生态和网络能力均作为核心条件存在,而创业团队作为核心条件缺失,其它条件没有影响,表明企业若依靠良好的区域产业生态和具备较强的网络能力也可以实现高成长性结果。联系组态H3和H4可以看出,区域产业生态环境和网络能力是企业实现高成长性的重要条件,这两种组态可以共同说明,在良好的政策环境和区域产业生态的支持下,具备较强网络能力的创业企业无论是否拥有优秀的创业团队还是价值连接能力均可实现高成长性。

表1 变量信效度(N=445)

变量题项因子载荷Cronbach'sα系数KMOBartlett方差贡献率/%CRAVEET10.665ET20.698创业团队ET30.766ET40.766ET50.7180.9020.9030.00059.4630.8950.516ET60.744ET70.715ET80.664价值连接能力VCA10.728VCA20.778VCA30.777VCA40.798VCA50.791VCA60.827VCA70.8060.9440.9490.00062.0460.9420.575VCA80.791VCA90.628VCA100.727VCA110.695VCA120.730PE10.778PE20.769PE30.817政策环境PE40.708PE50.834PE60.752PE70.781PE80.7980.9420.9480.00063.4430.9440.606PE90.788PE100.786PE110.747RIE10.794RIE20.828区域产业生态RIE30.794RIE40.784RIE50.8000.9240.9350.00068.8450.9240.635RIE60.802RIE70.776网络能力NC10.747NC20.793NC30.730NC40.707NC50.8130.9210.9300.00064.4370.9210.592NC60.765NC70.827NC80.767企业成长性FG10.835FG20.805FG30.8320.8980.8750.00071.0540.8980.639FG40.795FG50.725

表2 验证性因子分析结果(N=445)

模型 χ2/dfRMRGFINFIIFICFIRMSEA六因子模型(基准模型)1.1450.0210.9040.9310.9910.9910.018五因子模型1.7710.0250.8420.8860.9470.9470.042四因子模型2.3280.0290.7840.8470.9060.9060.055三因子模型2.7820.0310.7400.8150.8730.8750.063二因子模型5.7920.1770.4390.6150.6590.6580.104单因子模型7.2340.1230.3040.5190.5560.5550.118

注:六因子模型为ET、VCA、PE、RIE、NC和FG;五因子模型为ET、VCA、PE+RIE、NC和FG;四因子模型为ET+VCA、PE+RIE、NC和FG;三因子模型为ET+VCA、PE+RIE和NC+FG;二因子模型为ET+VCA+PE和RIE+NC+FG;单因子模型为ET+VCA+PE+RIE+NC+FG

表3 单因素必要条件分析结果

前因条件高成长性(HG)ConsistencyCoverage非高成长性(NG)ConsistencyCoverage创业团队0.6570.6820.6560.580~创业团队0.5950.6700.6400.614价值连接能力0.7070.7060.6870.584~价值连接能力0.5840.6870.6540.655政策环境0.8940.8580.6050.495~政策环境0.4740.5850.8270.869区域产业生态0.8940.8380.5890.470~区域产业生态0.4350.5540.7970.865网络能力0.8840.8810.5480.465~网络能力0.4630.5460.8590.863

注:“~”指逻辑非

表4 产生高成长性的模糊集定性比较分析结果

组态结果Raw CoverageUnique CoverageConsistencyET∗~PE∗RIE∗~NC0.2960.0330.934VCA∗~RIE∗NC0.3300.0190.956PE∗RIE∗NC0.8200.2270.916简约解~ET∗RIE∗NC0.5260.0030.929Solution Coverage0.880Solution Consistency0.904ET∗VCA∗~PE∗RIE∗~NC0.2880.0330.940ET∗VCA∗~PE∗~RIE∗NC0.2640.0170.963PE∗RIE∗NC0.8200.2480.916中间解~ET∗RIE∗NC0.5260.0060.929Solution Coverage0.878Solution Consistency0.904

注:①“*”表示“和”,“~”表示逻辑“非”;②Raw Coverage表示原始覆盖率,指该组态结果案例的比例;Unique Coverage表示唯一覆盖率,指剔除与其它组合重复部分而得到的覆盖率;Solution Coverage与Solution Consistency分别表示总体覆盖率和总体一致性,说明所有条件组态对结果的解释度与总体一致性,下同

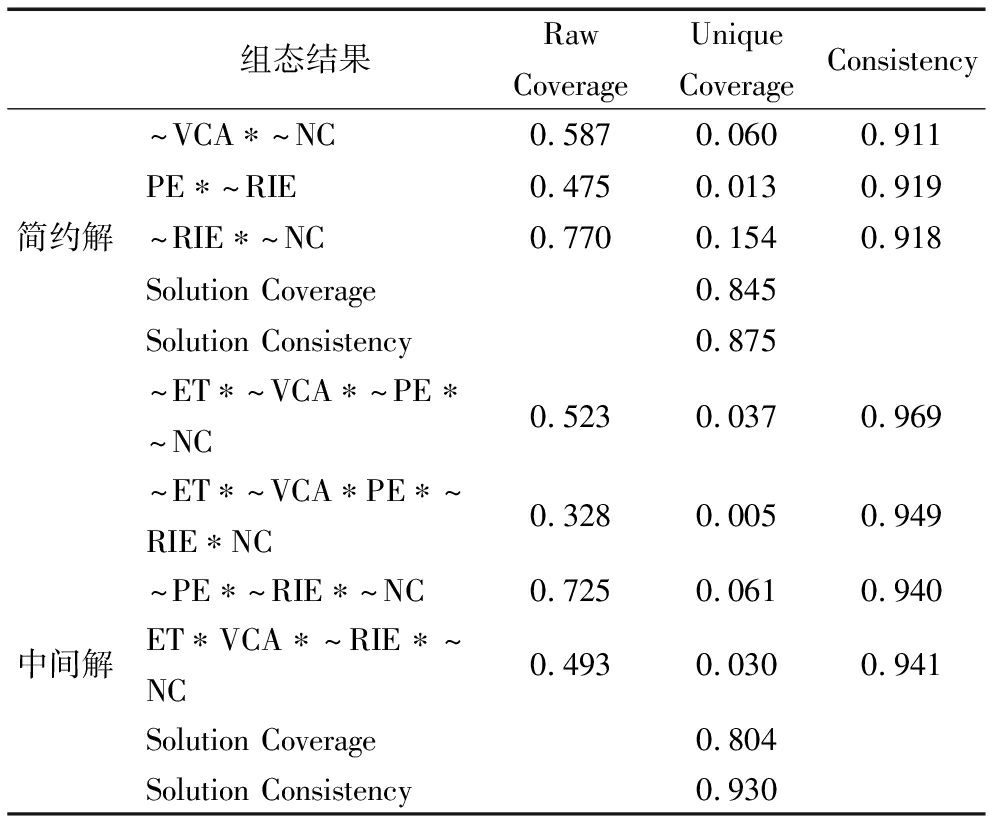

(2)非高成长性条件分析。由表6、表7可知,产生非高成长性的前因条件组态总体一致性为0.930,大于0.8的阈值,且总体覆盖率达到0.804,能够很好地解释企业实现非高成长性的问题。结果显示,产生非高成长性的条件组态共有4种,即N1、N2、N3a和N3b,且都并非为高成长性组态的简单对立面。

表5 产生高成长性的条件组态

变量高成长性(HG)H1H2H3H4创业团队(ET)●价值连接能力(VCA)●政策环境(PE)●区域产业生态(RIE)●●●网络能力(NC)●●●Consistency0.9400.9630.9160.929Raw Coverage0.2880.2640.8200.526Unique Coverage0.0330.0170.2480.006Solution Coverage0.878Solution Consistency0.904

注:①●表示某变量存在;⊗表示某变量缺失;②大圈表示核心条件,小圈表示边缘条件,空白表示没有影响的条件,下同

表6 产生非高成长性的模糊集定性比较分析结果

组态结果Raw CoverageUnique CoverageConsistency~VCA∗~NC0.5870.0600.911PE∗~RIE0.4750.0130.919简约解~RIE∗~NC0.7700.1540.918Solution Coverage0.845Solution Consistency0.875~ET∗~VCA∗~PE∗~NC0.5230.0370.969~ET∗~VCA∗PE∗~RIE∗NC0.3280.0050.949~PE∗~RIE∗~NC0.7250.0610.940中间解ET∗VCA∗~RIE∗~NC0.4930.0300.941Solution Coverage0.804Solution Consistency0.930

进一步对比高成长性和非高成长性的条件组态得出:①在高成长性条件组态H1(ET*VCA*~PE*RIE*~NC)和H2(ET*VCA*~PE*~RIE*NC)中,创业团队和价值连接能力作为核心条件或辅助条件存在,而在非高成长性组态N1(~ET*~VCA*~PE*~NC)和N2(~ET*~VCA*PE*~RIE*NC)中,二者则作为核心条件或辅助条件缺失,说明创业团队和价值连接能力对企业高成长性具有积极正向作用;②在高成长性条件组态H3(PE*RIE*NC)中,政策环境、区域产业生态和网络能力均作为核心条件存在,而在非高成长性条件组态N3a(~PE*~RIE*~NC)中,三者作为核心条件缺失,说明企业所处政策环境、区域产业生态和网络能力在实现创业企业高成长性过程中具有重要作用;③在高成长性条件组态H4(~ET*RIE*NC)中,区域产业生态和网络能力作为核心条件存在,而在非高成长性条件组态N3b(ET*VCA*~RIE*~NC)中,两者则均作为核心条件缺失,进一步说明企业所处区域产业生态和网络能力对于企业实现高成长性具有重要促进作用。

表7 产生非高成长性条件组态

变量非高成长性(NG)N1N2N3N3aN3b创业团队(ET)价值连接能力(VCA)政策环境(PE)●区域产业生态(RIE)网络能力(NC)Consistency0.9690.9490.9400.941Raw Coverage0.5230.3280.7250.493Unique Coverage0.0370.0050.0610.030Solution Coverage0.804Solution Consistency0.930

为检验分析结果的稳健性,本研究从集合思维角度调整变量数据校准方式。例如,采用六值模糊集校准方法,即按照“1=完全隶属,0.9=非常隶属,0.6=有些隶属,0.4=有些不隶属,0.1=非常不隶属,0=完全不隶属”的规则,将数据重新编码并进行fsQCA分析。结果发现,除解的数量发生微小变化外,主要条件组态仍然存在且在结果解释上并没有发生质的变化。因此,该QCA分析结果具备较好的稳健性。

3.3 研究发现

依据模糊集定性比较分析方法(fsQCA)得出的实证结论,结合高成长性和非高成长性条件组态对比结果,本文归纳出创业企业实现非线性成长的3条等效路径。

(1)路径1:内外融合跨界协同型。该路径对应表5中的条件组态H1,解释了约29%的样本企业。结果表明,企业内部优秀创业团队和较强的价值连接能力与外部区域产业生态环境3个基因要素能够实现资源内外融合,为创业企业成长提供内外部双重支持。“互联网+”的广泛应用和平台经济的快速发展,对创业企业市场环境敏捷反应能力和快速洞察能力的要求越来越高,对内部资源整合与外部环境连接需求也越来越强。创业企业在良好的区域产业生态环境中,通过发挥高质量创业团队组织与协调能力,与合作伙伴间建立强有力的价值连接,促进与利益相关者间深度互动与合作,实现跨界协同和资源融合,帮助企业获取更多成长资源和市场机遇,拓展业务发展边界,实现价值创造与价值共创,加快企业成长。

(2)路径2:价值连接奇点爆发型。该路径对应表5中的条件组态H2,解释了约26%的样本企业。结果表明,在外部政策环境和区域产业生态条件缺失下,企业能够依靠内部创业团队、价值连接能力和网络能力实现爆发式成长。当前,网络经济快速发展,各种新型商业模式层出不穷,激烈的市场竞争为创业企业生存和成长带来了很大的挑战,创业企业利用创业团队人才优势,通过网络能力识别未来成长机会,促进资源在价值网络中跨界流动、匹配和整合,为企业带来了更多不同的成长资源与市场竞争机会。大数据技术产生的网络效应,进一步加强了企业、用户与环境间的连接和积极互动,增强了用户黏性,为双方带来价值共创与共享,促进企业商业模式不断推陈出新,建立了有助于自身发展的赢利点和业务爆发点,进而实现企业快速成长。

(3)路径3:网络聚合生态赋能型。该路径对应表5中的条件组态H3和H4,平均解释了约67%的样本企业。结果表明,创业企业快速成长离不开自身网络能力的作用以及外部良好的政策环境与区域产业生态的支持。由于新经济创业环境竞争激烈且存在不确定性风险,对于创业企业而言,仅仅依靠传统产业要素资源配置已不能满足企业成长多样化需求,优质的营商环境对创业企业发育和成长至关重要。在新经济创业政策的有效推动下,创业企业能够在公平的市场竞争环境中利用网络能力强化成长网络关系,通过紧密联系聚合多方资源,融入到开放、双向且多边产业生态圈中,实现生态资源深度连接,达到生态赋能,为创业企业成长带来资源快速集聚与共享,满足企业成长多样化资源需求,帮助企业挖掘更多成长机会并进一步拓展竞争领域,实现企业快速成长。

4 研究结论与启示

本文通过对46家新经济创业企业的调查,采用整体性研究视角,借助模糊集定性比较分析方法(fsQCA),从内生性、外生性和网络化成长3个方面,探讨创业企业实现非线性成长受到创业团队、价值连接能力、政策环境、区域产业生态和网络能力等内外部多元因素的共同作用,并从要素组态视角,得出实现非线性成长的3条等效路径。研究结论有助于丰富并完善企业非线性成长理论,为研究创业企业成长带来新视角和解释路径,对新经济环境下创业企业成长和培育具有重要指导价值。为进一步促进我国创业企业快速成长,加快实现新经济时代下新旧动能转换,本文提出以下3点管理启示:

(1)依靠内外双平台集聚优势资源,实现协同增效。创业企业应以需求为牵引,以平台为依托,通过内外部双管齐下加速资源高度聚合。一方面,结合新经济时代发展要求,主动谋求战略转型,优化并升级人才和组织结构,建立实现内部知识共享与价值创新的服务体系,打造内部资源融合平台化;另一方面,企业还应提升自身能力层级和量级,以自身资本吸引多方投资与合作,最大限度地拉伸自我优势进行资源互换,用己所长实现互利共赢。

(2)提升组织弹性,挖掘用户价值,加快实现自成长。创业企业应着眼于外部新经济发展环境与需求,完善组织结构与市场经营布局。切实注重用户个性化、多样化需求和特点,利用智能化信息科技,多层面抓住用户需求,增强用户黏性,基于用户流量爆发挖掘新运营方式,衍生更多新颖商业模式,释放新动能,实现价值再造,更快实现自成长。

(3)通过扩大网络开放与协作,依托生态圈实现赋能和释能。创业企业以产业生态为引领,打破传统产业体系思维束缚,利用成长网络扩大利益相关者领域,通过联盟合作和嫁接等方式整合资源,促进人流、物流与信息流的互联融通,实现产业价值网络跨界融合。依托产业生态圈,改变价值创造逻辑,全面赋能内部员工、合作伙伴及竞争对手,获得依靠自身难以获取的市场价值,实现换道超车。

然而,本研究还存在一些不足之处:首先,本文主要采用问卷调查法,所获样本数据仍具有一定的局限性,得出的创业企业实现非线性成长的3种等效路径并不全面,其普适性有待进一步检验;其次,本文仅探讨了部分关键要素间不同组合对创业企业非线性成长的影响机制,影响创业企业成长的要素还包括企业知识产权能力、商业模式创新等因素,这些要素也可能是影响创业企业实现非线性成长的核心要素。未来研究还应考虑更多因素和发展条件,结合个案研究深度访谈与问卷调查等多种研究方法,将更多案例纳入研究范畴,识别和总结更多创业企业实现快速成长的不同路径,进一步丰富创业企业成长理论,优化和延伸本文研究成果。

参考文献:

[1] 戚聿东,李颖.新经济与规制改革[J].中国工业经济,2018(3):5-23.

[2] 李晓华.“新经济”与产业的颠覆性变革[J].财经问题研究,2018(3):3-13.

[3] 陈维涛.“新经济”的核心内涵及其统计测度评析[J].南京社会科学,2017(11):23-30.

[4] 杨淑娥,韩志丽.复杂性科学观下的高科技企业成长机制与成长指数设计[J].经济管理,2006(6):13-18.

[5] 程聪,贾良定.我国企业跨国并购驱动机制研究——基于清晰集的定性比较分析[J].南开管理评论,2016,19(6):113-121.

[6] 韩炜,杨俊,陈逢文,等.创业企业如何构建联结组合提升绩效——基于“结构—资源”互动过程的案例研究[J].管理世界,2017(10):130-149+188.

[7] COAD A.Exploring the processes of firm growth: evidence from a vector auto-regression[J].Industrial and Corporate Change,2010,19(6):1677-1703.

[8] CLARYSSE B,BRUNEEL J,WRIGHT M.Explaining growth paths of young technology -based firms: structuring resource portfolios in different competitive environments[J].Strategic Entrepreneurship Journal,2011,5(2):137-157.

[9] 董保宝.创业网络演进阶段整合模型构建与研究启示探析[J].外国经济与管理,2013,35(9):15-24.

[10] 韩炜,杨俊,张玉利.创业网络混合治理机制选择的案例研究[J].管理世界,2014(2):118-136.

[11] 汤淑琴,蔡莉.经验学习对新企业绩效的动态影响研究[J].管理学报,2015,12(8): 1227-1233.

[12] PENROSE E T.The theory of the growth of the firm[M].Oxford University Press,2009.

[13] 罗琼.基于企业生命周期的开放式创新能力与创新绩效关系研究[J].财经理论与实践,2016,37(6):119-124.

[14] ULRICH KAISER & BETTINA MULLER.Skill Heterogeneity in startups and its development over time[J].Small Business Economics,2015,45(4):787-804.

[15] 张秀娥,孙中博,韦韬.创业团队异质性如何影响绩效:基于团队氛围中介效应的分析[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2014,67(3):106-111.

[16] CHANDLER G N,HANKS S H.Measuring the performance of emerging businesses: a validation study [J].Journal of Business Venturing,2005,8(5):391-408.

[17] ARRANZ N,FDEZ J C,ARROYABE.Effect of formal Contracts,relational norms and trust on performance of joint research and development projects[J].British Journal of Management,2012,23(4).

[18] 张佰明.“格式塔”品牌与消费者共创价值生态——基于价值连接的视角[J].现代传播(中国传媒大学学报),2016,38(6):121-125.

[19] 章长城,任浩.企业跨界创新:概念、特征与关键成功因素[J].科技进步与对策,2018,35(21):154-160.

[20] 江积海,王烽权.O2O商业模式的创新路径及其演进机理——品胜公司平台化转型案例研究[J].管理评论,2017,29(9):249-261.

[21] 谢卫红,李忠顺,苏芳,等.高管支持、大数据能力与商业模式创新[J].研究与发展管理,2018,30(4):152-162.

[22] 周文辉,邓伟,陈凌子.基于滴滴出行的平台企业数据赋能促进价值共创过程研究[J].管理学报,2018(8).

[23] 庄越,李燕冰,秦远建.创新环境激励与企业成长:基于中部创新型企业的实证[J].科技进步与对策,2012,29(1):86-90.

[24] 王洪生.金融环境、融资能力与中小型科技企业成长[J].当代经济研究,2014(3):86-91.

[25] 王舒扬,吴蕊,高旭东.融资期望违背后的晕轮效应——基于海归创业者的创业环境满意度研究[J].科学学研究,2018,36(3):484-492.

[26] 仲伟伫,王亚平,王丽平.创业文化对创业者创业动机影响的实证研究[J].科学学与科学技术管理,2012,33(9):160-170.

[27] GERTLER.Industrial ecosystem: developing sustainable industrial structures dissertation[D].Massachusetts Instituteof Technology,Cambridge,MA,1995.

[28] CHERTOW.Industrial symbiosis: a multi-firm approach to sustainability[R].The Eighth International Conference of theGreening of Industry Network,Raleigh,North Carolina,1999.

[29] 刘雪芹,张贵.创新生态系统:创新驱动的本质探源与范式转换[J].科技进步与对策,2016,33(20):1-6.

[30] SULLIVAN DM,FORD CM.How entrepreneurs use networks to address changing resource requirements during early venture development[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2014,38(3):551-574.

[31] 朱秀梅,陈琛,蔡莉.网络能力、资源获取与新企业绩效关系实证研究[J].管理科学学报,2010,13(4):44-56.

[32] 宋晶,孙永磊.合作创新网络能力的形成机理研究——影响因素探索和实证分析[J].管理评论,2016,28(3):67-75.

[33] MOLLER K,HALINEN M K.Business relationships andnetworks: managerial challenge of network era[J].In-dustrial Marketing Management,1999,28(5):413-427.

[34] RITTER T,WILKINSON I F,JOHNSTON W J.Measuring network competence: some international evidence[J].Journal of Business&Industrial Marketing,2002,17(2/3):119-138.

[35] 王国顺,杨帆.创业导向、网络能力对国际化绩效的影响研究[J].科研管理,2011,32(10):144-150.

[36] 李纲,陈静静,杨雪.网络能力﹑知识获取与企业服务创新绩效的关系研究——网络规模的调节作用[J].管理评论,2017,29(2):59-68+86.

[37] BRESS D J,GALASKIEWICZ J,GREVE H R,et al.Taking stock of networks and organizations: a multilevelperspective[J].Academy of Management Journal,2004,47(2):795-817.

[38] BELL G G.Clusters,networks,and firm innovativeness[J].Strategic Management Journal,2005,26: 287-295.

[39] RAGIN C C.The comparative method: moving beyond qualitative and quantitative strategies[M].Berkeley: University of California Press,1987.

[40] FISS PC.A set-theoretic approach to organizational configurations[J].Academy of Management Review,2007,32(4):1180-1198.

[41] 里豪克斯,拉金.QCA设计原理与应用:超越定性与定量研究的新方法[M].北京:机械工业出版社,2017.

[42] JEHN K A,NEALE N M A.Why differences make a difference: a field study of diversity,conflict,and performance in workgroups[J].Administrative Science Quarterly,1999,44(4):741-763.

[43] 张振华,刘文超.创业团队胜任能力测评量表开发与质量检验的实证研究[J].税务与经济,2013(1):50-55.

[44] 代吉林,高雯,张敏.科技型企业家能力特征研究——基于147份企业家调查问卷的比较分析[J].科技进步与对策,2015,32(2):145-150.

[45] 陈艳,范炳全.中小企业开放式创新能力与创新绩效的关系研究[J].研究与发展管理,2013,25(1):24-35.

[46] 郑旻.开放式创新视角:科技型中小企业能力对创新绩效的影响研究[D].杭州:浙江理工大学,2015.

[47] 周立新,苟靠敏,杨于桃.政策环境、关系网络与微型企业创业成长[J].重庆大学学报(社会科学版),2014,20(3):70-76.

[48] 林婷婷.产业技术创新生态系统研究[D].哈尔滨:哈尔滨工程大学,2012.

[49] 欧光军,雷霖,杨青,等.高技术产业集群企业创新集成能力生态整合路径研究[J].软科学,2016,30(2):33-38.

[50] 芮正云,庄晋财.创业者网络能力、吸收能力与新创小微企业成长[J].财经论丛,2014(11):74-81.

[51] 赵驰,周勤,汪建.信用倾向、融资约束与中小企业成长——基于长三角工业企业的实证[J].中国工业经济,2012(9):77-88.

[52] FISS P C.Building better causal theories: a fuzzy set approach to typologies in organization research[J].Academy of Management Journal,2011,54(2): 393-420.

[53] MISANGYI V F,ACHARYA AG.Substitutes or complements? aconfigurational examination of corporate governance mechanisms[J].Academy of Management Journal,2013,57(6):1681-1705.

[54] SCHNEIDER M R,SCHULZE-BENTROP C,PAUNESCU M.Mapping the institutional capital of high-tech firms: a fuzzy-set analysis of capitalist variety and export performance[J].Journal of International Business Studies,2010,41(2):246-266.

(责任编辑:王敬敏)