(1.兰州大学 管理学院,甘肃 兰州 730000;2.内华达大学里诺分校 管理科学系,里诺 89557;3.复旦大学 国际关系与公共事务学院,上海 200433)

0 引言

随着工业化进程的加快,资源环境问题日益突出,以科技进步推动环境规制已成为我国政府一项重要的工作议题。改革开放以来,我国政府颁布了一系列环境规制科技政策。1996年国家环境保护局发布《国家环境保护“九五”计划和2010年远景目标》,把加强环境保护作为社会发展的一项主要任务,提出实现环保目标必须依靠科学技术,加快环保科技体制改革,壮大环境保护产业,提高科学技术在环境保护发展中的贡献率。2005年国务院颁布《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》,明确“依靠科技,创新机制”的基本原则,以技术创新促进环境问题的解决。2011年环境保护部颁布《国家环境保护“十二五”科技发展规划》,分析了环境科技发展趋势与需求,从12个重点领域部署了环境科技发展任务,为提升环境科技创新能力、探索中国环保新道路构建了强大坚实的科技支撑体系。习近平总书记在党的十九大报告中指出,要牢固树立社会主义生态文明观,构建绿色技术创新体系,壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。科学技术是实现经济发展转型的重要手段,是对生态文明建设的有力支撑,也是实现可持续发展的重要动力[1]。环境技术创新成为解决我国能源危机、生态危机和气候变化危机等一系列环境问题的关键[2]。

环境规制科技政策的作用越来越受到政府重视,已成为我国环境规制中不可忽视的重要因素。随着我国环境规制所涉及领域不断扩大,环境规制政策在科技领域的应用不断深化。但是,已有研究成果主要关注环境规制政策与科技政策的概念内容及作用效果,尚没有研究基于政策文献量化方法对我国环境规制科技政策进行系统梳理与评价。鉴于此,本文通过量化分析我国环境规制科技政策的文本内容,对环境规制科技政策不同政策工具及其协同组合有效性进行评估。研究结果可为进一步完善我国环境规制科技政策提供参考。

1 文献综述

1.1 环境规制政策

环境规制是指社会公共机构通过法律规章的制定和执行,对微观经济主体直接或间接地加以约束、干预。通过改变市场资源配置以及企业和消费者的供需决策,内化环境成本,从而实现减少污染物排放,保护环境,促进社会福利最大化的制度安排[3]。由于能源资源的稀缺性、环境产品的公共属性、环境问题的负外部性、环境产权的模糊性以及信息不对称性,政府环境规制在环境治理体系中处于基础和核心地位[4]。

近年来,已有环境规制政策研究较多地关注以下两个方面:①探究具体的环境规制政策所产生的治污减排效果。Wang & Wheeler [5]基于排污费,Chavez等[6]基于市场激励型经济规制措施,分别检验了政策的减排效果。Chen等[7]以及Zhang[8]发现为了准备2008年奥运会,中国政府采取的激进式行政规制措施确实起到了改善空气质量的效果。李永友和沈坤荣[9]以及黄清煌和高明[4]分别将多个不同类型的政策纳入环境规制评价体系进而度量不同政策之间的相对控污绩效;②重点围绕地方政府竞争视角展开分析。Woods[10]认为由于大气环境污染具有外部性,相比于其它政策和规制,环境规制政策更易引发区域内“逐底竞争”行为。Konisky[11]以策略互动模型为基础,通过引入非对称效应实证分析探讨了环境规制政策下美国区域政府间“逐底竞争”理论。而且,Konisky[12]基于美国的经验证据还发现,区域内州的规模越小,环境污染防治的竞争压力越大。朱平芳等[13]与张文彬等[14]基于地方政府竞争视角分别探讨了我国地方政府间环境污染治理的策略性博弈以及环境规制强度的省际竞争形态。

1.2 科技政策

科技政策是指一个国家或地区为了不断强化其科学技术潜力,达成其综合国力增强、国际地位提升目标而建立的执行方向与组织制度[15]。长期以来,科技政策研究一直属于学术界关注的重点领域。

近年来,已有科技政策研究较多关注以下两个方面:①关注科技政策体制机制及其发展趋势。在深入分析科技政策发展史的基础上,Morlacchi & Martin[16]将科学政策、技术政策和创新政策等划归为科技政策的3种主要类型。在搜集1949-2010 年4 707 件中央政府科技政策文献的基础上,Huang等[17]梳理了我国5个阶段的政策演进规律与变迁趋势,探究了不同历史时期科技政策主题聚焦点的变化。在对国际科技政策研究热点与前沿的可视化分析中,唐莉[18]基于信息计量学在科技创新政策研究中的应用状况与演化进程,详细探讨了当前信息计量学在该领域的前沿研究、存在不足以及发展前景。黄萃等[19]基于1978-2013 年科技政策文献,分析了我国科技创新政策国务院部门间合作关系的演进情况。刘云等[20]系统回顾了不同阶段的政策演进特征,结合实施创新驱动发展战略的新形势,提出加快制定我国国家创新体系国际化战略的启示;②探究科技政策的影响因素以及作用效果。Grupp & Mogee[21]通过系统总结科技政策指标驱动因素变迁过程,深入分析了其在美国及欧盟各国政策制定过程中的作用,并为提供科技综合指标方面的实证证据开展了系列研究。Zhong & Yang[22]在研究中国科技改革3个不同阶段的基础上,通过分析科技改革对中国国家创新体系的影响,认为科技体制改革对于激励大学和研究机构研发活动,增强企业创新能力,加强产学研联系具有重要推动作用。Frischmann[23]在建立创新、市场与机构关系模型的基础上,通过构建创新政策评价体系,探索了美国政府机构为更加有效地推动科技创新而应该采取的政策形式。仲为国等[24]采用柯布-道格拉斯函数形式的计量模型,探究了技术创新政策要素对技术绩效的影响。

1.3 文献小结

结合环境规制政策与科技政策相关定义,本文所述环境规制科技政策是指政府通过一系列法律法规、方针政策的制定和执行,利用科技手段减少污染物排放,努力实现经济増长与环境保护双赢的制度安排。科学技术在环境规制过程中扮演着越来越重要的角色,科技创新对于环境规制效果具有积极推动作用,环境规制离不开科技创新的有效支撑。随着环境规制所涉及领域的不断拓展,环境规制在科技领域的具体应用,已成为我国环境规制政策的重要内容。

遗憾的是,目前对环境规制科技政策这一具体对象的研究较为匮乏。已有研究成果主要关注环境规制与科技政策的概念内容及作用效果,尚没有研究对我国环境规制科技政策进行系统梳理与评价。而且,已有政策评估研究侧重于以单一代理变量刻画政策强度,因而难免具有局限性,进而影响政策评估的准确性,亟待通过系统性、多层次性和综合性的政策量化分析框架进行政策文献量化研究。

为弥补以上不足,本文拟从以下两个方面进行拓展:一是在政策量化方面,基于事件系统理论构建系统性、多层次性和综合性的政策量化分析框架,从政策属性、政策目标和政策工具3个维度对我国1985-2015年制定的198条环境规制科技政策进行规范的政策文献量化研究;二是在政策评估方面,基于政策评估中的工具理性和价值理性两个层面,利用计量经济学模型,考察基于政策量化结果的政策变量对环保科技进步效果和经济增长效应的影响程度。

2 政策量化分析框架

基于政策量化研究所获得的结构化数据和指标,从政策内容的不同维度建构政策全样本评价指标,可以精确、定量、可视化地描绘和呈现政策变迁过程,解析政策之间普遍存在的复杂关联关系,为分析政府政策绩效提供新途径[25-27]。通过更加关注大样本量、结构化或半结构化政策文本的定量分析,将用语言表示而非数量表示的非结构化政策文本转化为用数量表示的信息,可以有效规避以虚拟变量或单一代理变量刻画政策导致的争议性结果[28]。但是,不同学者对各类政策进行量化时,大多会独自构建相应的政策量化分析框架,缺乏公认成熟的理论基础。

事件系统理论[29]提供了一个由事件属性特征构成的理论框架,阐释了事件强度、空间和时间共同作用下实体的变化情况,并提出可以根据其研究问题、对象,创造性地寻找恰当的测量工具,量化事件强度、时间、空间因素。不同或相同时空下的事件会交织在一起形成对实体施加影响的事件集[30]。事件集内的事件并不互为因果,但能集合在一起共同作用于实体。当把“事件集”作为分析单元时,研究者可以采用聚合[31]方法量化“事件集”。事件系统理论具有认知哲学及研究方法上的优势,可以为政策量化研究提供完整的理论基础。

依据事件系统理论,我国政府颁布的环境规制科技政策作为一类特殊的战略型“事件集”,具有事件的时间、空间与强度特征。本部分利用具有跨时空特征的政策数据库,从政策属性、政策目标与政策工具角度对环境规制科技政策进行量化研究。

2.1 政策搜集

本文首先对全球法律法规数据库进行检索,收集1985-2015年全国人大和中央政府(国务院及各部委等)颁布的所有环境规制科技政策。为保证政策数据的全面性和准确性,进一步使用万方数据库和政府各部门官方网站等对上述政策进行复查、过滤和补充,最终确定与政策定义高度相关的环境规制科技政策。其后,从政策名称、制定部门、制定时间、时效期间、政策属性、政策目标和政策工具等方面制定政策分析单元编码表,对政策进行文本量化。分析数据包括198条环境规制科技政策。

2.2 量化标准

本文从政策属性力度、政策目标力度以及政策工具力度3个方面对环境规制科技政策强度制定量化标准。

(1)政策属性力度。反映政策法律约束力大小的指标[32]。依据2002年国务院颁布的《规章制定程序条例》,根据颁布环境规制科技政策的部门级别和颁布的政策类型,为每项政策赋予5~1分不等的数值描述政策属性力度。

(2)政策目标力度。反映政策规制过程中,对实现环保科技进步目标态度的强硬程度及详细程度[33]。

(3)政策工具力度。政府制定和执行政策时,为实现既定目标采取的政策手段与措施的约束力大小。依据3类政策工具的定义[3]并结合专家建议,将主要环境规制科技政策工具分为命令控制型、市场激励型与宣传引导型3种工具类型。根据约束力水平和执行程度制定政策目标力度与政策工具力度量化标准,并分别赋予5分、3分和1分。

2.3 量化过程

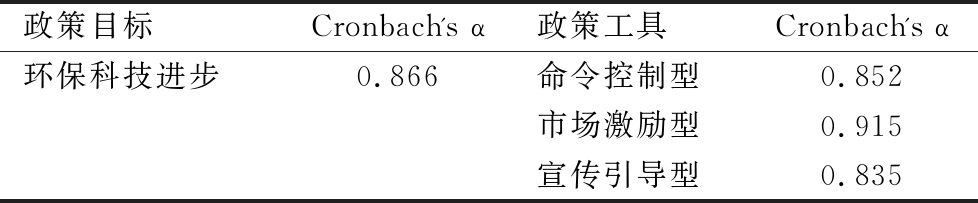

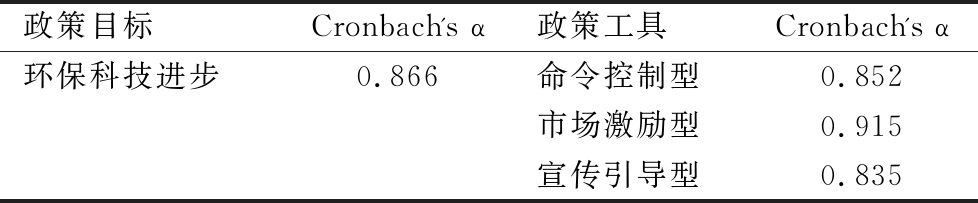

在确定环境规制科技政策文献量化标准后,考虑到政策文献量化过程的严谨性与真实性,本文通过对打分人员进行培训,由10组不同人员对政策进行独立打分,整个政策文献量化过程参考已有文献[34]的步骤与要求进行。为保证量化数据的内部一致性,使用同质性信度分析方法对政策目标力度与政策工具力度的量化数据进行检验。根据Cronbach's α指数的特殊要求,Cronbach's α>0.7被认为信度结果良好。同质性信度分析结果见表1,政策目标力度与政策工具力度的Cronbach's α最低为0.835,表明政策目标力度与政策工具力度的量化数据可信度较高。这样的量化过程可以始终保证最终结果的量化信度满足研究需要[35]。

表1 量化数据同质性信度检验结果

政策目标 Cronbach's α 政策工具 Cronbach's α 环保科技进步 0.866 命令控制型 0.852 市场激励型 0.915 宣传引导型 0.835

3 研究设计

基于政策评估中的工具理性和价值理性两个层面[36],本文从环保科技进步效果和经济增长效应两个维度对环境规制科技政策有效性进行评估。

3.1 政策评估变量

3.1.1 因变量

(1)环保科技进步。2016年国务院颁布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,明确提出加快发展先进环保产业,提升污染防治技术装备能力。根据已有文献的变量选取方法[37],本文从国家知识产权局公布的环保产业专利统计简报中搜集整理环保产业专利申请量EPP,用来测度环保科技进步效果。

(2)经济增长。国内生产总值是度量经济增长状况最权威的指标[38]。本文采用1978年不变价国内生产总值GDP测度经济增长。

3.1.2 自变量

(1)政策工具效力。通过对环境规制科技政策的政策属性力度、政策目标力度和政策工具力度进行打分赋值,得到初步量化数据。政策工具效力不仅与政策工具力度有关,还受到政策属性力度和政策目标力度叠加累积的乘法效应影响[33]。一般来说,政策属性力度越大,所要实现的政策目标越明确,所运用的政策工具越具体,那么政策工具效力就越高。因此本文将利用式(1)计算各年度环境规制科技政策的政策工具效力。

t∈[1985,2015]

(1)

(2)政策工具协同效力。同一条政策的政策属性力度与政策目标力度越大,两类组合使用的政策工具越具体,那么政策工具协同效力就越好。因此,本文在借鉴已有文献[32]关于政策协同度度量方法的基础上,利用式(2)计算各年度环境规制科技政策工具协同效力。

t∈[1985,2015]

(2)

其中,PMJt或PMSJt表示第t年政策工具效力或政策工具协同效力;N表示第t年政策总量,pei表示第i条政策的政策属性力度得分;pgi表示第i条政策的政策目标力度得分;pmil表示第i条政策的第l项政策工具力度得分;pmik表示第i条政策中的第k项政策工具力度得分。从式(1)和式(2)可以看出,环境规制科技政策工具效力或政策工具协同效力越大,政府对利用该类政策工具或政策工具协同推动环保科技进步的重视程度越高。

3.1.3 控制变量

环保科技进步效果受到诸如国家总体科技发展环境等其它因素的影响,为了控制这些因素对环保科技进步的影响,引入全国专利申请数量P作为政策效果评估模型的控制变量。 环保产业专利申请数据EPP与全国专利申请数据P来源于国家知识产权局专利统计简报。

依据经典柯布-道格拉斯生产函数,经济增长还受到资本、劳动力与技术进步等要素的影响[38]。因此,引入1978年不变价资本存量K、劳动力数量L与科技进步程度T作为政策效应评估模型的控制变量。1978年不变价国内生产总值GDP利用价格指数对中国统计年鉴中的GDP数据进行调整获得。劳动力数量L采用中国统计年鉴中各年就业人员数量表示。关于1978年不变价资本存量K主要使用永续盘存法测算。科技进步程度T采用索洛余值法计算的全要素生产率描述。各变量定义见表2。

3.2 政策评估模型

为获得环境规制科技政策对科技进步效果及经济增长效应的总体解释水平,以命令控制型政策工具、市场激励型政策工具、宣传引导型政策工具以及3种政策工具间两两协同使用程度为自变量,并在考虑不同控制变量影响的前提下,分别对因变量——我国环保产业专利申请量和国内生产总值进行回归分析。

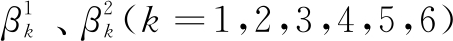

表2 变量定义

变量名称变量含义 变量名称变量含义 EPP我国环保产业专利申请量AI命令控制型政策工具效力GDP1978年不变价国内生产总值MI市场激励型政策工具效力P我国专利申请量GI宣传引导型政策工具效力K1978年不变价资本存量AM命令控制型与市场激励型政策工具协同效力L我国劳动力数量AG命令控制型与宣传引导型政策工具协同效力T我国科技进步程度MG市场激励型与宣传引导型政策工具协同效力

表3 描述性统计结果

变量名称均值标准差最小值中值最大值lnEPP6.9571.5863.8926.8529.281lnGDP10.2480.8578.85810.22911.621lnP12.2551.5629.57312.04814.845lnK10.8731.0529.25910.81012.661lnL11.1630.08010.98811.18611.257lnT0.5020.0460.4190.5050.567lnAI6.4660.6545.2016.3567.567lnMI4.7480.6863.8344.4106.117lnGI5.6600.6824.3715.5146.902lnAM5.9820.7115.0765.5867.373lnAG6.8990.6685.6126.7398.099lnMG5.3200.8664.0494.9557.032

具体来看,为了反映工具理性政策评估标准,在评估环保科技进步效果的过程中,将政策因素引入环保科技进步效果模型,构建专利申请量与政策变量对我国环保产业专利申请量影响的计量模型。

t∈[1985,2015]

(3)

为了反映价值理性政策评估标准,在评估经济增长效应的过程中,参考Bjorn & Danny[39]的研究,将不同政策因素引入柯布-道格拉斯生产函数,并以此为基础上,建立改进的柯布-道格拉斯生产模型,构建我国资本存量、劳动力数量、科技进步程度与政策变量对国内生产总值影响的计量模型。

(4)

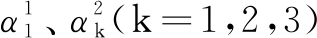

其中, 表示控制变量系数,

表示控制变量系数, 表示自变量的系数,

表示自变量的系数, 是模型常量,

是模型常量, 表示其它随机因素对因变量的影响。

表示其它随机因素对因变量的影响。

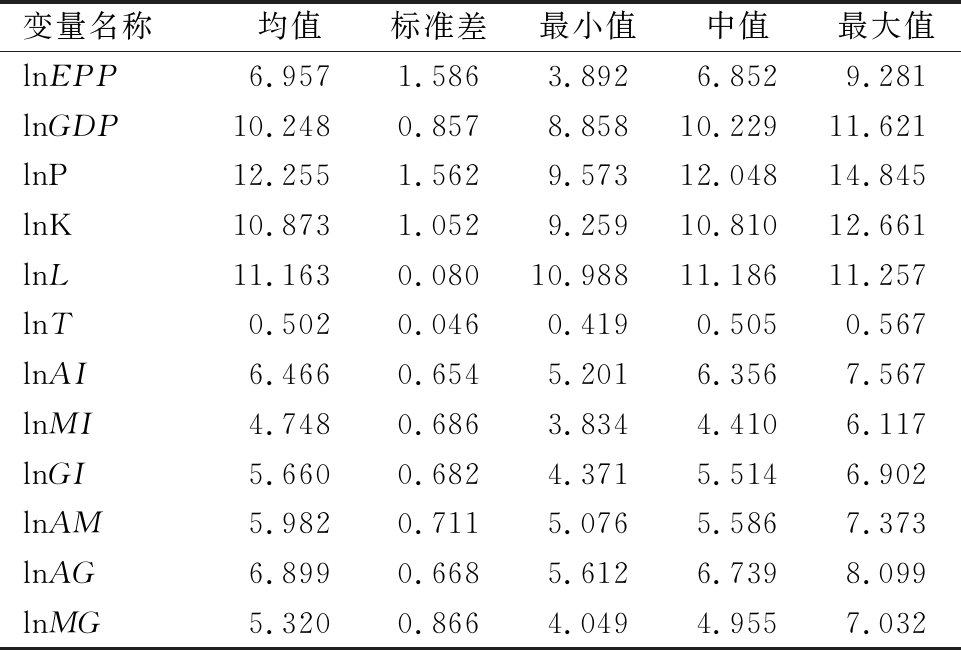

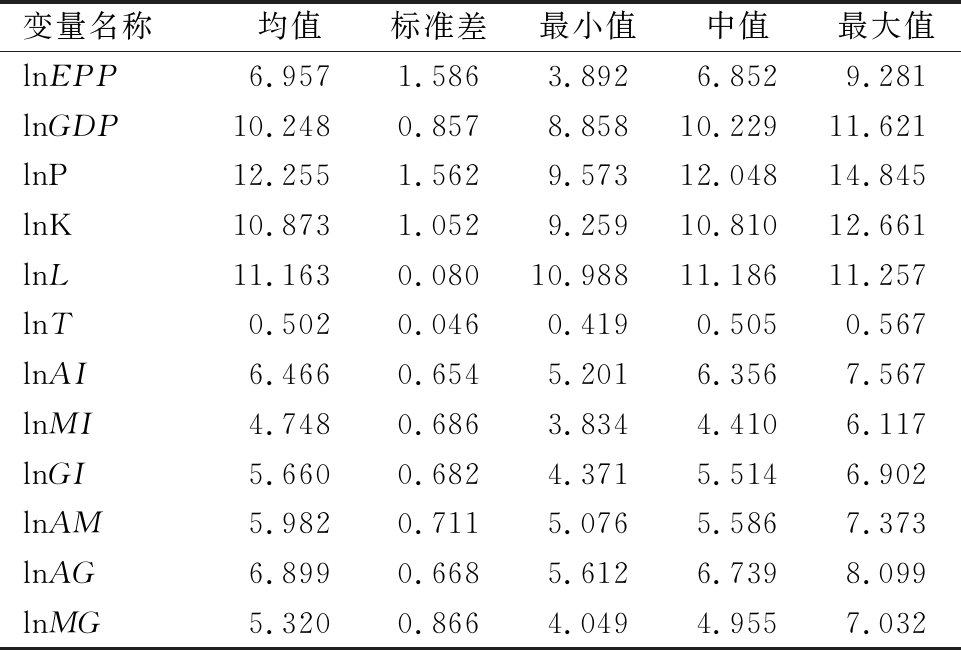

3.3 描述性统计

表3是因变量lnEPP、lnGDP,自变量lnAI、lnMI、lnGI、lnAM、lnAG、lnMG和控制变量lnP、lnK、lnL、lnT等的描述性统计结果(取对数)。根据表3的结果可以看出,在lnEPP、lnGDP、lnP、lnK、lnL、lnT、lnAI、lnMI、lnGI、lnAM、lnAG和lnMG的标准偏差中,各变量的偏差都较小,说明1985-2015年我国环保产业专利申请数量、国内生产总值、全国专利申请量、资本存量、劳动力数量、科技进步程度的变化过程均较为平稳,命令控制型政策工具、市场激励型政策工具、宣传引导型政策工具以及3种政策工具间两两协同的使用程度也相差不大。但各个变量的最小值之间、最大值之间、均值之间以及偏差值之间相差较大,说明我国在1985-2015年不同时期环保产业专利申请量、国内生产总值、全国专利申请量、资本存量、劳动力数量、科技进步程度以及命令控制型政策工具、市场激励型政策工具、宣传引导型政策工具和3种政策工具间两两协同使用程度差异显著。

表4 单位根检验结果

变量名称 ADF 检验C C&T变量名称ADF 检验 C C&TlnEPP-2.506-2.791ΔlnEPP-4.742***-4.676***lnGDP-2.506-2.791ΔlnGDP-4.742***-4.676***lnP-0.493-2.103ΔlnP-4.518***-4.449***lnK1.864-3.016ΔlnK-2.913*-3.721**lnL-1.909-0.660ΔlnL-2.876*-2.890lnT-1.768-2.335ΔlnT-3.317**-3.491*lnAI-0.191-2.097ΔlnAI-4.179***-4.035***lnMI0.748-1.084ΔlnMI-4.529***-4.765***lnGI-0.561-1.869ΔlnGI-5.174***-5.097***lnAM0.671-1.173ΔlnAM-4.196***-4.389***lnAG-0.739-2.022ΔlnAG-4.887***-4.706***lnMG0.445-1.461ΔlnMG-4.701***-4.820***

注:Δ代表一阶差分; ***, ** 和*分别代表p<1%,p<5%和p<10%;C代表ADF单位根检验方程中包含常数项;C&T代表包含常数项和趋势项

4 实证检验

4.1 单位根检验

对非平稳时间序列进行研究可能产生“伪回归”现象,甚至导致检验结果无效。为了验证时间序列的平稳性,本文选择ADF检验方法进行单位根检验。从表4单位根检验结果可以看出,变量lnEPP、lnGDP、lnP、lnK、lnL、lnT、lnAI、lnMI、lnGI、lnAM、lnAG和lnMG的原序列不平稳,而它们的一阶差分序列都是平稳序列。

4.2 协整检验

根据单位根检验结果,本文采用Johansen-Juselius协整检验法对变量存在的协整关系进行检验。

表5列出各种准则选定的VAR滞后阶数,根据LR、FPE、AIC、SC以及HQ准则,可选择VAR模型的滞后阶数为2。协整检验的VAR模型滞后阶数实际是原VAR模型一阶差分的滞后阶数,由于原VAR模型的滞后阶数是2,因此协整检验的滞后阶数应该是1。

表6无约束协整秩检验结果表明,存在0~6个协整方程的假设在5%的显著性水平下都被拒绝,显著性水平相同。存在7个协整方程的假设被接受,因而在5%显著性水平下存在7个协整方程。另外,极大特征根协整检验结果显示,在显著性水平为5%时,存在0~2个协整方程的假设被拒绝,但是在相同显著性水平上存在3个协整方程的假设被接受,因而在5%的显著性水平下存在3个协整方程。

同理,在对描述经济增长效应的变量进行协整检验之前,需要先建立lnGDP、lnP、lnK、lnL、lnT、lnAI、lnMI、lnGI、lnAM、lnAG和lnMG构成的VAR模型,以确定协整检验时的滞后系数。在此基础上,依据无约束协整秩检验得出在5%的显著性水平下存在8个协整方程的结果,依据极大特征根协整检验得出在5%的显著性水平下存在5个协整方程的结果。

表5 科技进步效果的VAR滞后期选择标准

LagLogLLRFPEAICSCHQ0300.289NA 2.43E-19-20.159-19.781-20.0401500.965276.7952.32E-23-29.583-26.189-28.5212614.48393.946*2.54E-24*-32.999*-26.587*-30.991*

表6 科技进步效果的Johansen-Juselius协整检验结果

协整数量特征值检验统计量5%临界值P值无约束协整秩检验None* 0.967332.172169.5990.00E+00At most 1*0.954233.601134.6780.00E+00At most 2*0.764144.464103.8470At most 3*0.687102.60176.9730At most 4*0.60068.92854.0790.001At most 5*0.49942.38335.1930.007At most 6*0.37722.35620.2620.025At most 70.2578.6149.1650.064极大特征根协整检验None*0.96798.57153.1880.00E+00At most 1*0.95489.13647.0790At most 2*0.76441.86340.9570.039At most 30.68733.67334.8060.068At most 40.60026.54528.5880.089At most 50.49920.02722.3000.101At most 60.37713.74215.8920.106At most 70.2578.6149.1650.064

4.3 协整回归分析

在利用协整检验确定科技进步效果、经济增长效应与环境规制科技政策等不同要素间的协整关系后,利用完全修正最小二乘法(FMOLS)估计变量长期协整关系的系数。FMOLS方法通过消除解释变量与随机干扰项之间的相关性,从而获得协整参数估计量的一致估计量以及FMOLS估计量的渐近正态性分布,这样可以避免由于冗余参数对检验统计量极限分布的影响[40]。为了体现所研究变量的作用效果,本文采用逐步回归法首先对控制变量进行协整回归,然后在考虑控制变量的基础上对所研究变量进行协整回归分析。

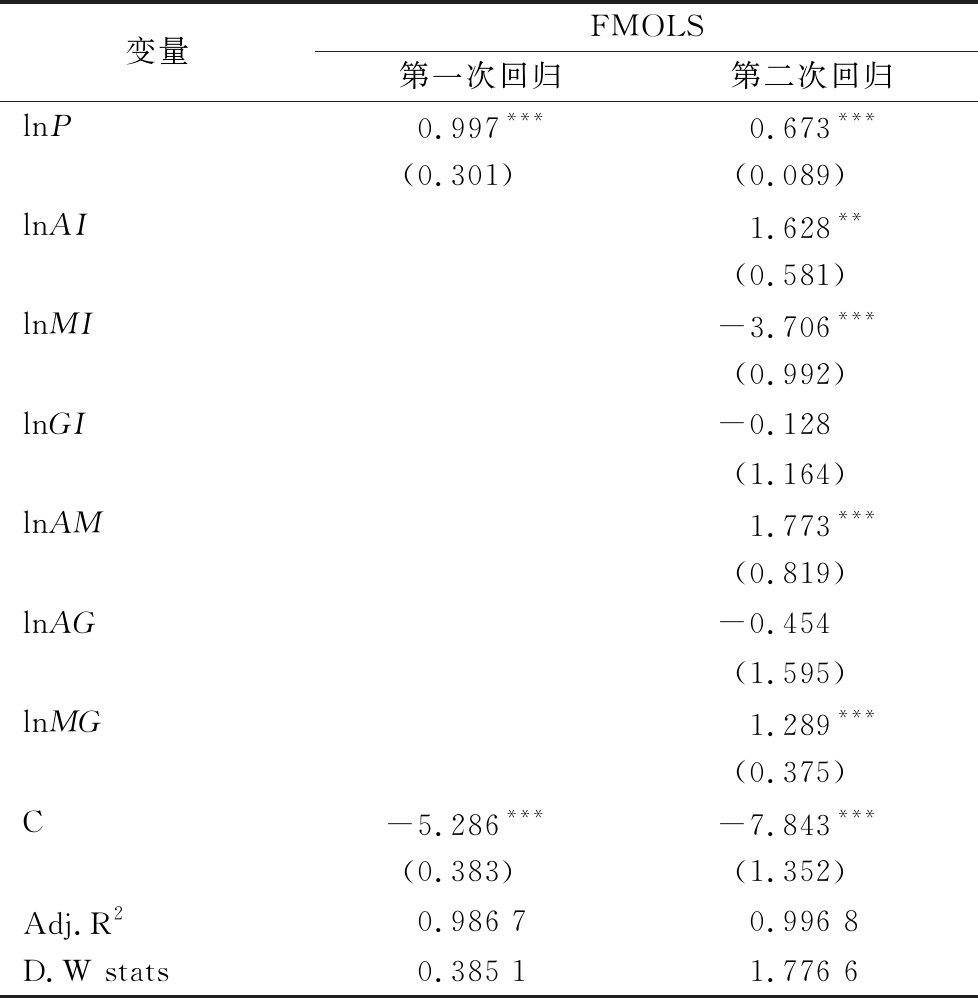

4.3.1 科技进步效果协整回归分析

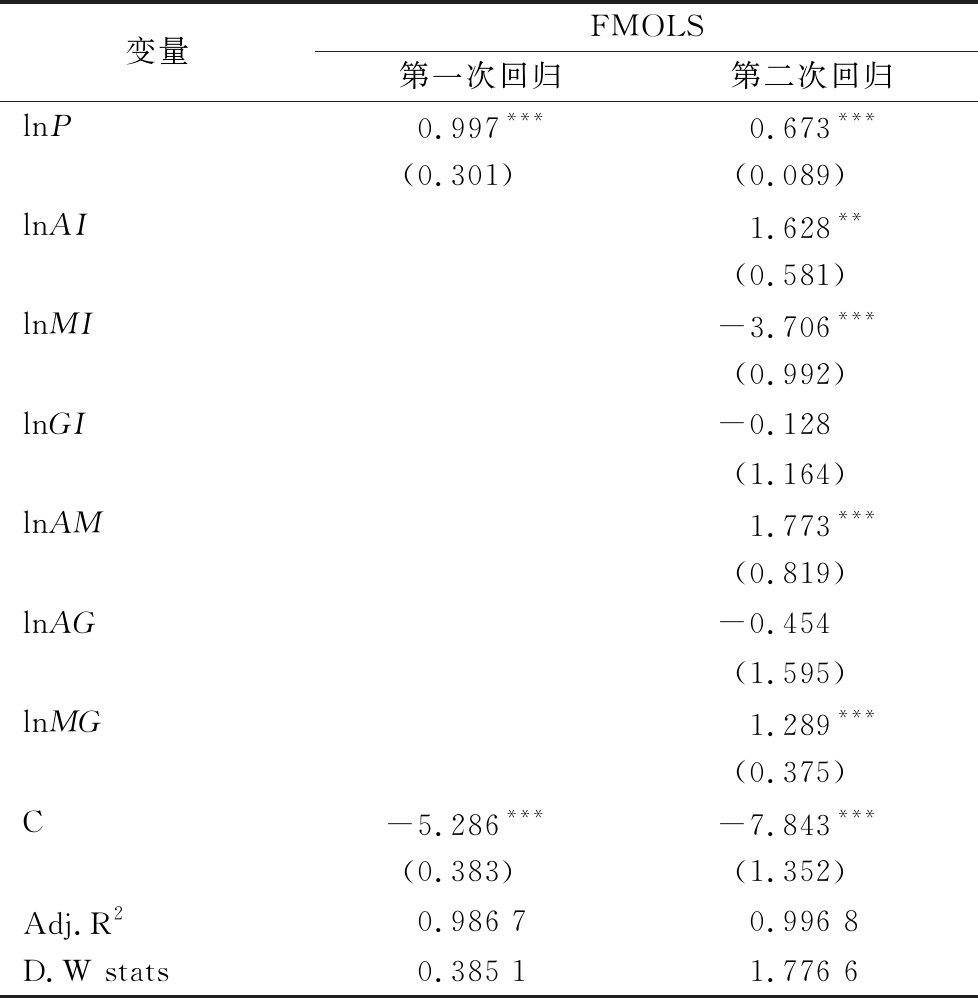

科技进步效果协整回归模型的估计结果见表7。可以看出,FMOLS方法估计结果的DW值都在可接受范围内,调整值均较高,表明FMOLS方法的拟合效果比较准确。由表7第一次回归结果可知,LnP对科技进步效果具有显著正向作用,说明我国专利申请量的增加会促进环保产业科技进步,与现实状况相符合。

由表7第二次回归结果可知,lnAI、lnAM和lnMG对lnEPP具有显著正向影响,说明命令控制型政策工具、命令控制型与市场激励型政策工具协同、市场激励型与宣传引导型政策工具协同使用对环保产业科技进步具有促进作用。这表明在颁布环境规制科技政策时,政府单独使用命令控制型政策工具,对环保产业科技进步起到了较好的推动作用,这是因为该工具对行政、人事等具有强约束力,强制性工具属性有助于推动环保产业科技发展。命令控制型政策工具与市场激励型政策工具协同也促进了环保产业科技进步,表明组合使用两种政策工具,即同时调控行政、人事等命令控制型政策工具以及财政税收、金融等市场激励型政策工具能够有效促进环保产业科技进步。市场激励型与宣传引导型政策工具协同的作用,表明在实施积极的财政政策和稳健的货币政策的同时,加强对企业与公众环境规制科技意识的引导,可以有效促进环保产业科技进步。lnMI对lnEPP具有显著负向影响,说明市场激励型政策工具在一定程度上对环保产业科技进步具有抑制作用。政府单独使用市场激励型政策工具,可能削弱财政税收与金融措施的效果,使环境规制科技政策在缺少行政管理与公众监督的情况下不能有效发挥效力。甚至由于市场激励型政策工具中某些税收或金融惩罚办法,导致企业为规避风险而降低环保产业科技投入。因此,强化市场激励型政策工具与其它政策工具的协同使用对环保产业科技进步具有重要意义。lnGI和lnAG对lnEPP没有显著影响,说明宣传引导型政策工具、命令控制型与宣传引导型政策工具协同对环保产业科技进步的作用效果不明显。这表明只加强对公众环境规制科技意识的宣传引导,或在宣传引导的同时只采取监督管理措施,而不在财政与金融方面给予实质性的帮助,不会对环保产业科技发展产生明显效果。

表7 科技进步效果的FMOLS协整回归结果

变量 FMOLS 第一次回归 第二次回归lnP0.997***0.673***(0.301)(0.089)lnAI1.628**(0.581)lnMI-3.706***(0.992)lnGI-0.128(1.164)lnAM1.773***(0.819)lnAG-0.454(1.595)lnMG1.289***(0.375)C-5.286***-7.843***(0.383)(1.352)Adj.R20.986 70.996 8D.W stats0.385 11.776 6

注:括号中的数值表示标准误;***, **分别表示p<1%,p<5%

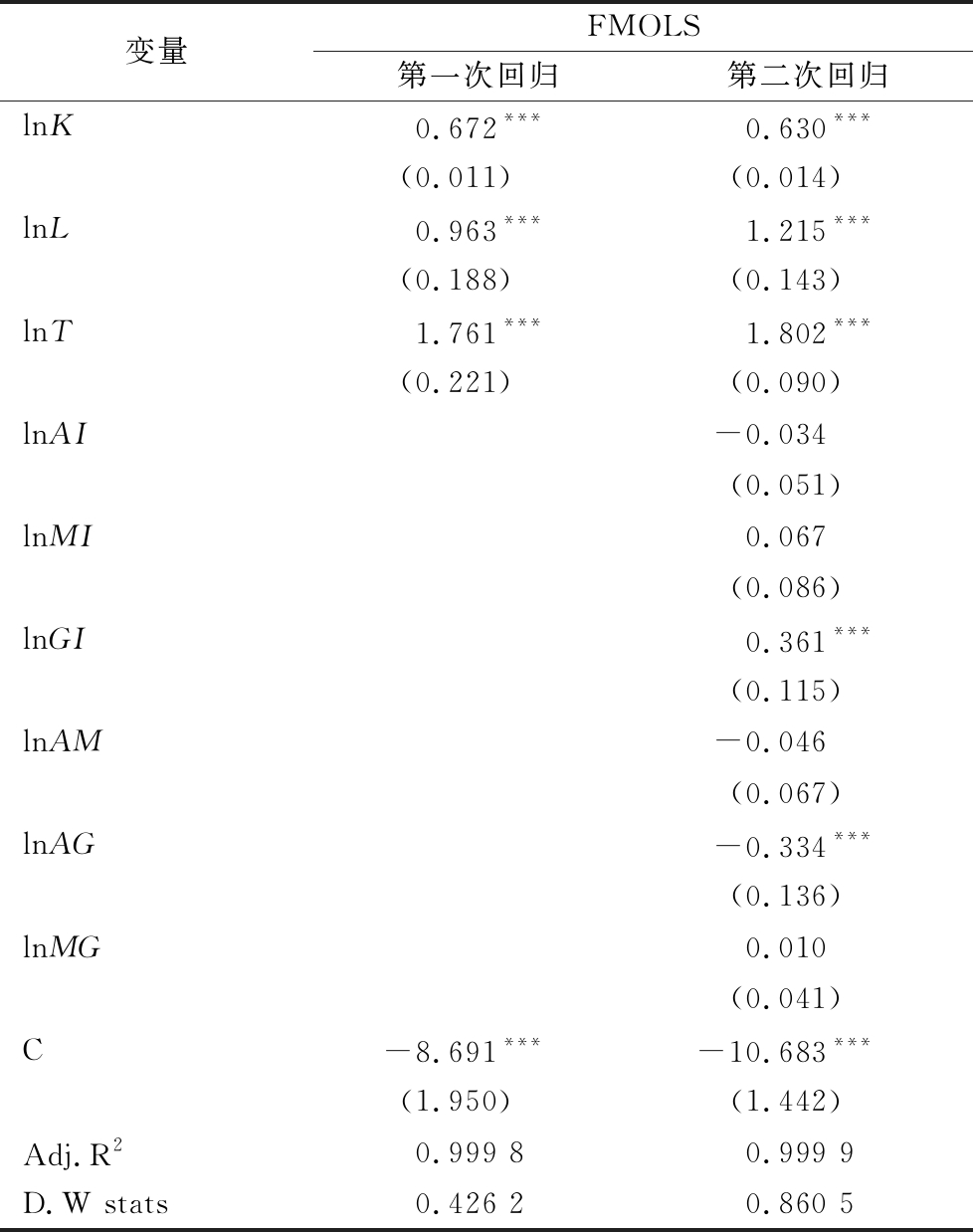

4.3.2 经济增长效应协整回归分析

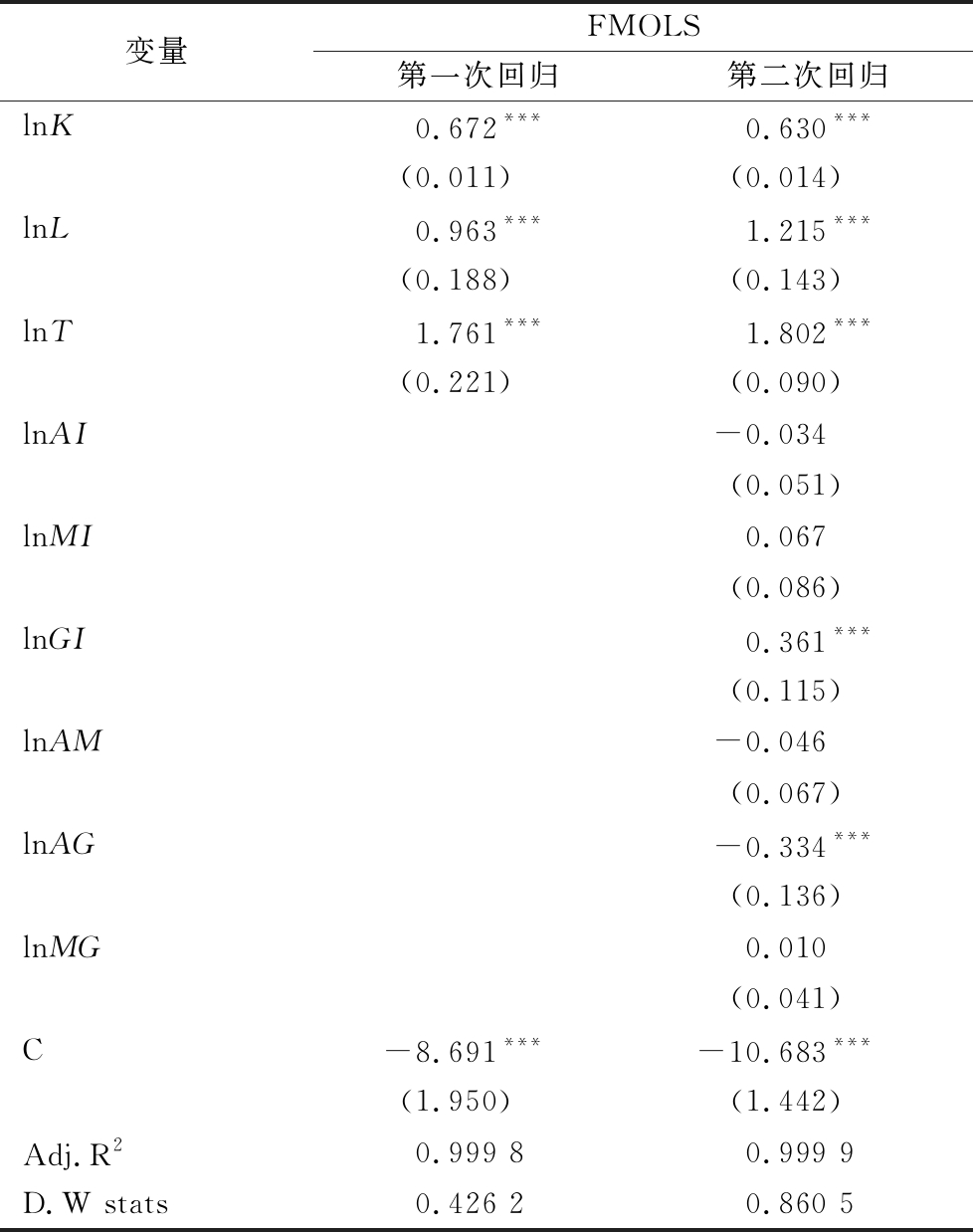

经济增长效应协整回归模型估计结果见表8。相应的DW值与调整值表明FMOLS方法的拟合效果良好。由表8第一次回归结果可知,lnK、lnL、lnT对经济增长效应具有显著正向作用,说明我国资本存量的提升、劳动力数量的增加以及科技进步程度的提高,会促进我国经济持续增长。

由表8第二次回归结果可知,lnGI对lnGDP具有显著正向影响,表明宣传引导型政策工具对经济增长效应具有促进作用。大力引导企业利用科技手段降低生产经营中的环境污染排放,能够不断提升企业自身科技创新能力,保证企业长期盈利水平,也能够有效降低政府在环境规制方面的投入成本。而且通过增强公众环保科技意识,使公众在日常生活中有意识地购买科技水平高、环保效果好的产品,有利于促进绿色消费规模的有序扩大,保证经济持续健康增长。lnAG对lnGDP具有显著负向影响,说明命令控制型与宣传引导型政策工具协同使用在一定程度上对经济增长效应具有抑制作用。这是因为命令控制型政策工具以行政干预等强制手段为主,无法与企业、公众环保科技意识的改善有效结合起来。公众意识的提高应遵照循序渐进的原则,强制行为在某种程度上不仅不会奏效,还可能导致企业与公众排斥。lnAI、lnMI、lnAM和lnMG对lnGDP没有显著影响,说明命令控制型政策工具、市场激励型政策工具、命令控制型与市场激励型政策工具协同以及市场激励型与宣传引导型政策工具协同使用对经济增长效应的作用效果不明确。环境规制科技发展是一个长期的过程,科技研发主体是各类企业,无论是对环境规制科技研发提出单独的行政人事要求,还是单独提供财政金融投入,均不能独自对企业效益甚至经济发展产生立竿见影的效果。具体来看,单独使用命令控制型政策工具,在行政和人事等方面对环境规制科技发展提出了要求。此种工具主要针对政府工作人员发挥效力,政府部门在政策执行过程中对企业的行为提出了具体行政要求。如前述分析,其一定程度上能够促进企业科技进步,但并没有充分调动企业在环境规制科技成果转化方面的积极性,也不能直接保证企业效益的持续提升,因此对经济增长的作用效果不明显。而单独使用市场激励型政策工具,虽然在财政税收与金融等方面对企业给予了支持,但由于缺乏有效的行政管理与公众监督评价等,不能保证企业将此类支持真正用于环境规制科技研发,也不能为企业效益的有效提升提供稳定的科技保障,故其对经济增长的作用效果不明显。此外,协同使用命令控制型与市场激励型政策工具,将行政、人事与财政税收金融等政策工具相结合,由前面的分析可知,对促进企业环境规制科技创新研发具有积极影响,但科技创新研发周期较长,且创新研发具有成功和失败两种结果,现阶段我国处于环境规制科技发展重点强化的初期,研发结果具有不确定性,因而两种工具协同使用对企业效益的影响不显著,对经济增长效应的作用效果不明显。宣传引导型政策工具加大了环保科技宣传力度,在企业和公众环保科技意识引导上具有较大作用,与财政税收金融等市场激励型政策工具协同使用,能够有效促进企业环境规制科技研发,但两种政策工具长期交互效应不够显著,不能保证企业效益的持续提升,其经济增长效应也不显著。

4.4 稳健性检验

4.4.1 模型稳健性检验

已有研究指出,模型错误指定或参数非恒定会对研究过程产生严重负面影响,从而导致错误的研究结论[41]。本文使用系数矩阵的特征根检验模型稳健性,检测估计参数是否随时间改变。如果特征根具有小于1的模数,则认为该模型是稳健的。

由表9和表10可知,科技进步效果模型和经济增长效应模型的特征多项式的VAR根均具有小于1的模数,即均未位于单位圆外,表明本文使用的VAR模型和估计参数均满足模型稳健性条件。

表8 经济增长效应的FMOLS协整回归结果

变量 FMOLS 第一次回归 第二次回归lnK0.672***0.630***(0.011)(0.014)lnL0.963***1.215***(0.188)(0.143)lnT1.761***1.802***(0.221)(0.090)lnAI-0.034(0.051)lnMI0.067(0.086)lnGI0.361***(0.115)lnAM-0.046(0.067)lnAG-0.334***(0.136)lnMG0.010(0.041)C-8.691***-10.683***(1.950)(1.442)Adj.R20.999 80.999 9D.W stats0.426 20.860 5

表9 科技进步效果模型稳健性检验结果

Root Modulus 0.958 564 - 0.078 085i 0.962 0.958 564 + 0.078 085i 0.962 0.874 129 0.874 -0.038 313 - 0.529 978i 0.531 -0.038 313 + 0.529 978i 0.531 0.485 072 - 0.201 690i 0.525 0.485 072 + 0.201 690i 0.525 -0.317 27 0.317

表10 经济增长效应模型稳健性检验结果

Root Modulus 0.984 31 0.984 0.914 138 - 0.103 315i 0.920 0.914 138 + 0.103 315i 0.920 0.577 296 - 0.342 200i 0.671 0.577 296 + 0.342 200i 0.671 0.264 121 - 0.494 203i 0.560 0.264 121 + 0.494 203i 0.560 0.554 97 0.555 -0.294 769 - 0.103 620i 0.312 -0.294 769 + 0.103 620i 0.312

4.4.2 结构稳健性检验

1985—2015年我国在经济、科技领域发生了巨大变化。与此同时,环境规制科技政策工具使用情况对经济和科技的影响也可能产生了结构性改变。如果把1985—2015年作为一个时期来估计环境规制科技政策工具使用对科技进步和经济增长的影响可能并不准确。因此,需要估计某一明显的时间断点前后环境规制科技政策工具对科技进步和经济增长影响的变化情况。1995年通过的“科教兴国战略”标志着我国正式进入科技改革深化阶段[42]。依据本文所搜集政策数据库的政策文本,环境规制科技政策在1995年前后出现了截然不同的发展趋势。此外,2008年金融危机对经济领域的波及程度较深。因此,本文将1995年以及2008年分别作为可能的结构断点。

由于Chow检验只能初步判断回归方程在前后两个不同时期内是否具有稳健性,而不能得出两个方程之间的具体差异,因此,本文采用能有效弥补以上缺陷的虚拟变量法[43]进行回归方程的结构稳健性检验。研究表明,科技进步效果与经济增长效应评估模型均具有结构稳健性。

5 结论与建议

5.1 研究结论

本文在收集1985—2015年我国政府颁布的环境规制科技政策的基础上,依据量化标准从政策属性、政策目标和政策工具3个维度对环境规制科技政策强度进行量化,对我国政府在不同环境规制科技政策属性层面上制定的相应政策目标,以及综合利用3种类型政策工具与政策工具协同的状况进行详细描述。此外,本文通过基于乘法效应的政策工具效力及工具协同效力开展环境规制科技政策影响环保科技进步以及经济增长的研究,并探究我国政府对环境规制科技政策工具及工具协同的使用状况。主要结论如下:

(1)我国政府对不同环境规制科技政策工具及政策工具协同的使用程度明显不同。在1985—2015年环境规制科技政策中,我国政府对命令控制型与宣传引导型政策工具协同、命令控制型政策工具以及命令控制型与市场激励型政策工具协同的使用较多,对宣传引导型政策工具、市场激励型与宣传引导型政策工具协同以及市场激励型政策工具的使用较少。

(2)我国环境规制科技政策工具及政策工具协同对环保科技进步效果的影响存在显著的方向性差异。命令控制型政策工具、命令控制型与市场激励型政策工具协同、市场激励型与宣传引导型政策工具协同使用对环保产业科技进步具有显著促进作用;宣传引导型政策工具以及命令控制型与宣传引导型政策工具协同对环保产业科技进步的作用效果不明显;单独使用市场激励型政策工具一定程度上对环保产业科技进步具有抑制作用。

(3)我国不同环境规制科技政策工具及政策工具协同对经济增长效应的影响也显著不同。宣传引导型政策工具对经济增长效应具有促进作用;命令控制型政策工具、市场激励型政策工具、命令控制型与市场激励型政策工具协同以及市场激励型与宣传引导型政策工具协同使用对经济增长效应的作用效果不明显;命令控制型与宣传引导型政策工具协同使用在一定程度上对经济增长效应具有抑制作用。

5.2 政策建议

依据环境规制科技政策对环保科技进步以及经济增长效应的分析结论,结合环境规制科技政策工具及工具协同使用,我国政府未来制定和完善环境规制科技政策时应在如下方面重点加强:

(1)不断完善命令控制型、市场激励型以及宣传引导型环境规制科技政策工具的使用状况。我国政府在后续环境规制科技政策制定过程中,应加大命令控制型政策工具在环保产业科技进步以及宣传引导型政策工具在经济增长效应中的使用,并在环保产业科技进步中适当减少单独使用市场激励型政策工具。

(2)持续优化命令控制型与市场激励型政策工具协同、市场激励型与宣传引导型政策工具协同以及命令控制型与宣传引导型政策工具协同。我国政府在后续环境规制科技政策实施中,应加大命令控制型与市场激励型政策工具协同、市场激励型与宣传引导型政策工具协同在环保科技进步中的使用,适当减少命令控制型与宣传引导型政策工具协同在经济增长效应中的使用。

需要指出的是,本文主要探讨了不同政策工具效力以及政策工具协同效力对环保科技进步与经济增长效应的影响。在政策规制过程中,每种政策工具都是在许多不同政策措施手段的综合运用中体现出来的,而具体政策措施手段组合存在比本研究内容更为复杂多变的情况。限于篇幅,本文并未充分讨论政策工具及工具协同演变趋势。因此,未来可以在这些方面深入开展后续研究。

参考文献:

[1] 刘凤朝,徐茜.基于计算实验的中国科学技术政策变动效应预测[J].管理评论,2011,24(12):40-51.

[2] 张彦博,潘培尧,鲁伟,等.中国工业企业环境技术创新的政策效应[J].中国人口·资源与环境,2015(9):138-144.

[3] 赵玉民,朱方明,贺立龙.环境规制的界定、分类与演进研究[J].中国人口·资源与环境,2009,19(6):85-90.

[4] 黄清煌,高明.中国环境规制工具的节能减排效果研究[J].科研管理,2016,37(6):19-27.

[5] WANG H,WHEELER D.Financial incentives and endogenous enforcement in China's pollution levy system[J].Journal of Environmental Economics & Management,2005,49(1):174-196.

[6] CHAVEZ C A,VILLENA M G,STRANLUND J K.The choice of policy instruments to control pollution under costly enforcement and incomplete information[J].Journal of Applied Economics,2009,12(2):207-227.

[7] CHEN Y,JIN G Z,KUMAR N,et al.The promise of Beijing:evaluating the impact of the 2008 Olympic games on air quality[J].Journal of Environmental Economics & Management,2011,66(3):424-443.

[8] ZHANG J.Did environmental regulation improve air quality in Beijing——based on the synthetic control method[J].Environmental Economics and Policy Studies,2016,18(1)21-39.

[9] 李永友,沈坤荣.我国污染控制政策的减排效果[J].管理世界,2008(7):7-11.

[10] WOODS N D.Interstate competition and environmental regulation:a test of the race-to-the-bottom thesis[J].Social Science Quarterly,2006,87(1):174-189.

[11] KONISKY D M.Regulatory competition and environmental enforcement:is there a race to the bottom[J].American Journal of Political Science,2007,51(4):853-872.

[12] KONISKY D M.Assessing U.S.state susceptibility to environmental regulatory competition[J].State Politics & Policy Quarterly,2009,9(4):404-428.

[13] 朱平芳,张征宇,姜国麟.FDI与环境规制:基于地方分权视角的实证研究[J].经济研究,2011,(6):133-145.

[14] 张文彬,张理芃,张可云.中国环境规制强度省际竞争形态及其演变——基于两区制空间Durbin固定 效应模型的分析[J].管理世界,2010(12):34-44.

[15] 杨健,韩立新.科技创新政策及法律环境研究[J].科学学与科学技术管理,2010 (1):23-26.

[16] MORLACCHI P,MARTIN B R.Emerging challenges for science,technology and innovation policy research:A reflexive overview[J].2009,38(4):571-582.

[17] HUANG C,SU J,XIE X,et al.A bibliometric study of China's science and technology policies:1949-2010[J].Scientometrics,2015,102(2):1521-1539.

[18] 唐莉.信息计量在科技创新政策研究中的应用——现状、局限与前景[J].科学学研究,2017,35(2):183-188.

[19] 黄萃,任弢,李江,等.责任与利益:基于政策文献量化分析的中国科技创新政策府际合作关系演进研究[J].管理世界,2015 (12):68-81.

[20] 刘云,叶选挺,杨芳娟,等.中国国家创新体系国际化政策概念、分类及演进特征——基于政策文本的量化分析[J].管理世界,2014(12):62-78.

[21] GRUPP H,MOGEE M E.Indicators for national science and technology policy:how robust are composite indicators?[J].Research Policy,2004,33(9):1373-1384.

[22] ZHONG X,YANG X.Science and technology policy reform and its impact on China's national innovation system[J].Technology in Society,2007,29(3):317-325.

[23] FRISCHMANN B M.Innovation and institutions:rethinking the economics of US science and technology policy[J].Vermont Law Review,2000,24.

[24] 仲为国,彭纪生,孙文祥.政策测量,政策协同与技术绩效,基于中国创新政策的实证研究 (1978-2006) [J].科学学与科学技术管理,2009,30(3):54-60.

[25] 黄萃.政策文献量化研究[M].北京:科学出版社,2016.

[26] 黎春燕,余英,李伟铭,等.中国高技术产业扶持政策差异性研究——需求、供给、环境层面量化分析[J].科技进步与对策,2017,34(17):120-126.

[27] 张永安,郄海拓.国务院创新政策量化评价——基于PMC指数模型[J].科技进步与对策,2017,34(17):127-136.

[28] 苏竣.公共科技政策导论[M].北京:科学出版社,2014.

[29] MORGESON F P,MITCHELL T R,LIU D.Event system theory:an event-oriented approach to the organizational sciences[J].Academy of Management Review,2015,40(4):515-537.

[30] 刘东,刘军.事件系统理论原理及其在管理科研与实践中的应用分析[J].管理学季刊,2017(2):64-80.

[31] WOEHR D J,LOIGNON A C,SCHMIDT P B,et al.Justifying aggregation with consensus-based constructs:a review and examination of cutoff values for common aggregation indices[J].Organizational Research Methods,2015,18(4):704-737.

[32] ZHANG G,ZHANG Z,GAO X,et al.Impact of energy conservation and emissions reduction policy means coordination on economic growth:quantitative evidence from China[J].Sustainability,2017,9(5):1-19.

[33] 张国兴,张振华,高杨,等.环境规制政策与公共健康:基于环境污染的中介效应检验[J].系统工程理论与实践,2018,38(2):361-373.

[34] 张国兴,张振华,管欣,等.我国节能减排政策的措施与目标协同有效吗——基于1052条节能减排政策的研究[J].管理科学学报,2017,20(3):161-181.

[35] 张国兴,张振华.我国节能减排政策目标的有效性分析——基于1052条节能减排政策的研究[J].华东经济管理,2015,29(11):88-95.

[36] 谢明.公共政策分析概论(修订版) [M].北京:中国人民大学出版社,2011.

[37] NING L,WANG F,LI J.Urban innovation,regional externalities of foreign direct investment and industrial agglomeration:evidence from Chinese cities[J].Research Policy,2016,45(4):830-843.

[38] YUAN C,LIU S,WU J.Research on energy-saving effect of technological progress based on Cobb-Douglas production function[J].energy Policy,2009,37(8):2842-2846.

[39] VAN CAMPENHOUT B,CASSIMON D.Multiple equilibria in the dynamics of financial globalization:the role of institutions[J].Journal of International Financial Markets,Institutions and Money,2012,22(2):329-342.

[40] RAZA S A,SHAHBAZ M,NGUYEN D K.Energy conservation policies,growth and trade performance:evidence of feedback hypothesis in Pakistan[J].Energy Policy,2015,80:1-10.

[41] LIN B,ZHANG G.Estimates of electricity saving potential in Chinese nonferrous metals industry[J].Energy Policy 2013,60:558-568.

[42] HUANG C,SU J,XIE X,et al.A bibliometric study of China's science and technology policies:1949-2010[J].Scientometrics,2015,102(2):1521-1539.

[43] 梁小珍,陆凤彬,李大伟,等.工程建设标准对我国经济增长影响的实证研究——基于协整理论、Granger因果检验和岭回归[J].系统工程理论与实践,2010,30(5):841-847.

(责任编辑:陈晓峰)