0 引言

在由传统工业经济时代向知识经济时代过渡的过程中,产业创新始终被视为实现经济增长和促进竞争力提升的关键驱动力[1,2],创新模式也逐渐从产学研合作转向多元化主体间的协作,对于多主体多要素融合与交互的探索也从创新系统视角转向创新生态系统(曾国屏, 苟尤钊, 刘磊,2013)。为评估我国高技术产业发展现状、探究未来发展前景,已衍生出多种系统学与生态学评价方法[3,4]。当前对高技术产业的评价多基于创新三螺旋视角,但随着技术溢出效应的不断显现与知识边界开放性的日益增强,社会公众也开始通过互联网多媒体等便捷的知识获取与沟通渠道,参与创新生态系统的物质传递与信息共享过程[5],更多社会要素通过主体间的相互作用嵌入创新生态系统。公民社会的参与有利于生态系统主体间的利益分配平衡,在提升创新资源利用效率的同时,也促进了创新成果经济效益的转化[6]。高技术产业创新生态系统作为一个由企业、高校与科研院所、政府机构、中介服务机构、用户等主体构成的有机系统[7],随着“十三五”规划对“大众创新、万众创新”活动的持续关注,社会公众在创新活动中的地位越发无可替代。由此,将公民社会的第四螺旋及相关社会因素作为评价标准纳入高技术产业创新生态系统评价指标体系,对分析系统整体协同性与动态可持续性、揭示高技术产业创新生态系统有机性、解决当前我国高技术产业发展实际问题具有现实指导意义。

有机性体现了创新生态系统内部多种创新要素交互作用与子系统协同发展的程度。参考马克思主义理论对有机性的定义[8],高技术产业创新生态系统可视为多要素多主体协同作用的有机体,动态性和整体性可视为其有机性的表现形式。对于知识密集、竞争激烈的高技术产业,创新生态系统的整体性体现为在产业持续演变过程中子系统间的协同有序运行;高技术产业创新生态系统的动态性体现为产业成长的健康性与发展的持续性。对于竞争日益加剧与资源分布明显不均的高技术产业领域,从生态性视角评估创新生态系统的进化惯量与进化动量,对了解高技术产业创新生态系统面对可变资源的适应程度、定位其发展潜力与进化空间、测定创新生态系统的动态性与发展可持续性意义深远。

由此,本文基于创新四螺旋视角,构建高技术产业创新生态系统有机性评价模型,不仅有利于综合产业运营状况、研发创新能力、创新支持力度、政策驱动能力及社会参与水平,多维度分析我国当前高技术产业创新生态系统发展现状与潜在问题,客观定位各地区产业竞争优势与短板,激发多元主体创新活力,加速高技术产业化进程,而且从四螺旋视角对产业发展提出针对性建议,对促进高技术产业更好地满足社会公众需求、维持高技术产业创新生态平衡与稳定也具有重要意义。

1 文献述评

1.1 创新生态系统研究概述

随着创新范式由开放式创新2.0发展演变到3.0阶段的嵌入共生式创新,创新理论的研究视角也逐渐从创新系统向更加有机式、生态化的创新生态系统过渡与转变(李万, 常静, 王敏杰, 等,2014)。早在1985年就出现了创新系统概念的萌芽[9],随后国家创新系统[10]、区域创新系统[11]与产业创新系统[12]的相关研究也进一步丰富与发展了创新系统理论体系。随着生态学思想的不断渗透与影响,创新生态理念开始萌生。2003年,美国总统科技顾问委员会PCAST正式提出了创新生态系统的核心概念[13,14],国内外学者也开始采用生态学视角分析创新生态系统演化特征与协同整合机制等运行机制[15]。由此,如何实现创新生态系统内部企业等主体间信息交互、物质转移和知识共享等多方面的协调与制衡,维持创新生态系统结构稳定性与知识动态性也逐渐成为学者广泛讨论的重点问题[16]。

在已有创新生态系统研究成果的基础上,众多学者基于产业视角探究产业创新生态系统的要素构成与运行机制。产业创新生态系统的萌芽源于Moore[17]提出的商业生态系统概念,后来消费者、市场中介机构、投资商、政府、生活公共服务机构和大学等多种利益相关者也被纳入动态变化的生态系统以探究其协同作用与共生演化过程[18,19]。

对于我国高技术产业,系统学与生态学理论、生态位适宜度[20]、协同度模型[21]等方法也在创新生态系统评价中得到广泛应用。雷雨嫣等[22]利用生态位适宜度模型剖析了高技术产业创新生态系统的演化特征,评估了系统发展的可持续性,并对各地区资源配置与未来发展路径提出了参考建议;刘和东[23]则以大中型企业为研究对象,利用协同度模型对高技术产业创新生态系统的协同度进行了测度分析,为航空航天、仪器仪表与医疗设备等产业的均衡协调发展提出了针对性政策建议。由此可见,系统学与生态学的相关理论、模型与方法已在分析高技术产业创新生态系统整体性、协同性,测定创新生态系统共生演化特性与可持续发展能力上获得了广泛认可,为高技术产业创新生态系统有机性评价提供了实践支持与应用空间。

1.2 创新四螺旋研究概述

随着知识生产模式的发展演变,组织边界的日趋开放使知识密集型产业加大了对多元、异质性知识资源的需求,三螺旋模式由于创新主体间存在利益失衡、协同合作模式单一等弊端,逐渐难以适应产业创新升级与社会发展进程[24]。为实现创新生态稳定与知识生产传递的可持续发展,以用户为导向的创新逐渐将政府、大学、科研机构、政府公共部门与用户市民有机连接在一起,将应用实践领域的社会群体纳入创新生态系统的思想也逐渐成为创新范式的发展方向。用户导向创新理论的提出,孕育着创新四螺旋模式的诞生[25]。随着Leydesdorff & Etzkowitz[26]将“公众”引入创新模式,创新模式也实现了从“三螺旋”到“四螺旋”的过渡,创新活动参与主体间的协同作用机理也由此发生转变,随后四螺旋创新模式研究也逐渐得到拓展。Leydesdorff等[27]基于科学计量思想提出了创新四螺旋测度模型;周春彦等[28]以三螺旋为基础,将公众要素纳入创新范式,提出作用实质与四螺旋一致的双三螺旋模型;吴卫红等[29-30]基于状态空间模型,探究了创新四螺旋影响因素,并从互信息视角对中美两国的四螺旋协同创新水平进行了实证分析。

在互联网科技飞速发展的驱动下,社会公众的广泛参与使原本角色转换趋同的创新模式实现了开放性的大幅提升[31, 32]。尤其对于知识技术密集的高技术产业,基础研发创新资源、产业发展背景与基础,以及政府政策引导与经济支持已无法满足产业创新升级对多元化异质性知识的迫切需求,第四螺旋在创新生态系统中的角色愈来愈不可替代[33]。由于当前基于三螺旋模式的高技术产业评价缺乏准确性与完整性,为充分体现社会公众在实现创新生态平衡中的重要意义,在评估高技术产业创新生态系统整体性、协同性与发展可持续性时也应基于四螺旋视角。同时,采用网络数据并结合科技年鉴、科技报告等多源数据,更有助于揭示我国高技术产业发展实际情况,相关建议的提出也更具有针对性。

综上所述,本研究将基于创新四螺旋视角进行高技术产业创新生态系统有机性评价,将四螺旋模式的社会参与有机融入创新生态系统的研究逻辑,既填补了现有评价体系中未充分考虑社会参与因素的空白,同时,综合科技统计数据与网络数据,对社会公众在创新生态系统中的科技认知和参与行为形成良好的解释,分析结果对揭示系统协同性与发展可持续性问题、了解系统有机性特征、反映我国高技术产业发展实际更具有现实意义。

2 四螺旋视域的高技术产业创新生态系统有机性评价模型

2.1 创新四螺旋概念模型与有机性评价指标体系

2.1.1 创新四螺旋概念模型

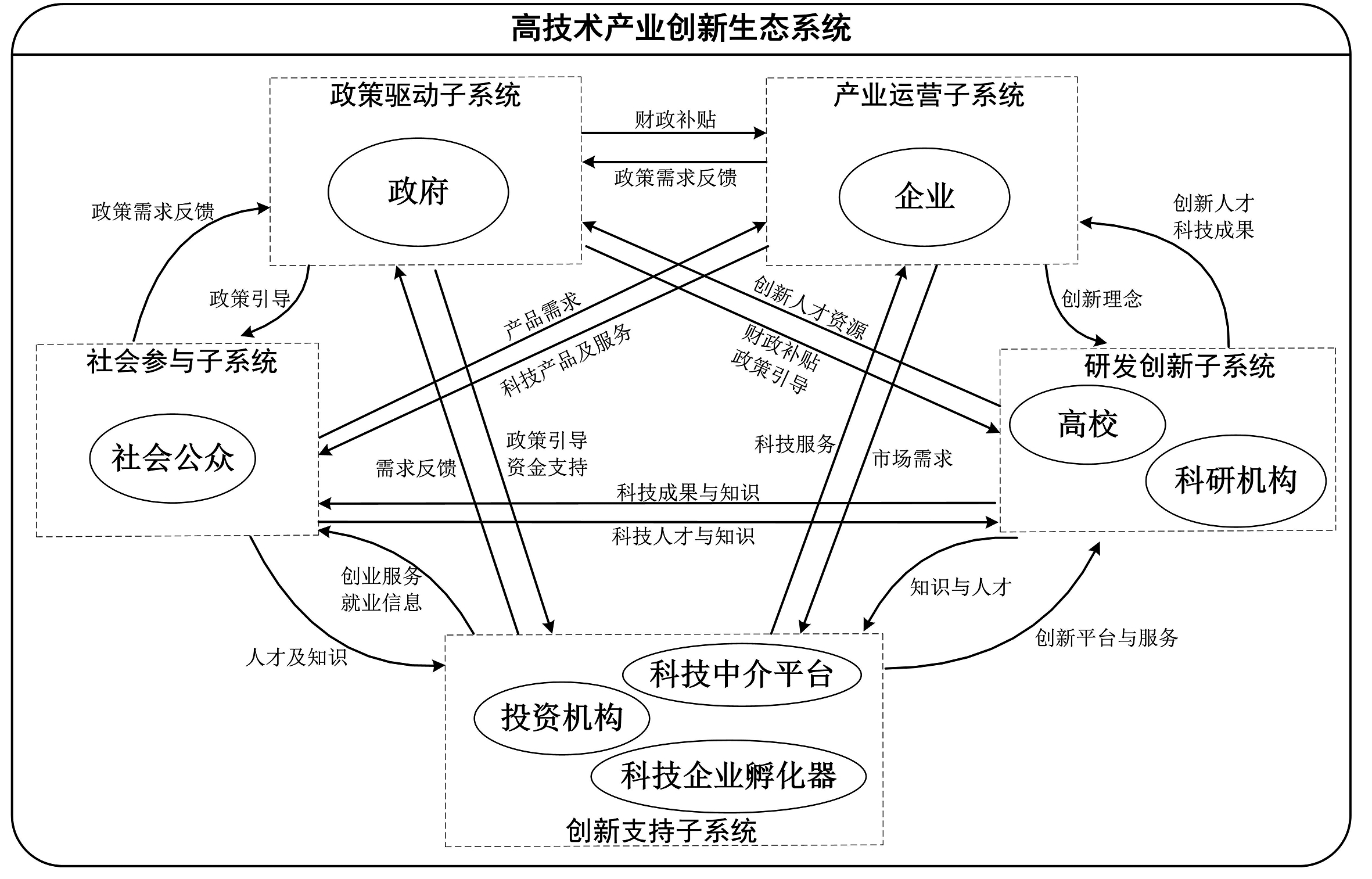

随着知识边界开放性的不断提升,高技术产业创新生态系统也实现了三螺旋向四螺旋模式的转变,创新四螺旋通过资源共享与信息交互,共同构成复杂的适应性系统,实现创新投入与产出的协调平衡,维持系统的健康可持续发展。根据四螺旋间的资源与信息流动,构建高技术产业四螺旋创新生态系统概念模型,如图1所示。

(1)产业运营子系统。产业运营子系统以高新技术企业等为核心主体,通过生产与经营环节向市场提供科技产品和科技服务,传递市场需求与创新理念,推进科技成果转化进程,在政策反馈与需求交互的过程中不断巩固政企合作关系,促进高技术产业持续健康发展,在支撑与保障创新活动有序进行中发挥至关重要的作用[34]。

(2)研发创新子系统。研发创新子系统以高校、科研院所及企业办研发机构等为核心主体,通过吸纳创新理念与多元化的创新支持,接受多元化的创新服务,不断推动创新资本的有序传递与高效利用,为高技术产业的有机健康发展持续输送创新人才资源、知识与科技创新成果。随着研发全球化趋势的日益显现,高技术产业在巩固竞争地位时越来越重视自主研发创新能力提升,作为创新的源泉与动力——研发创新子系统也成为科技竞争决胜的关键。

(3)创新支持子系统。随着创新资源的广泛流动与技术溢出效应的日益显现,由投资机构、科技企业孵化器与科技中介平台等构成的创新支持子系统逐渐成为激发创新活力的新“涡轮”,通过提供多元化的创新服务与信息,支持新兴产业成长与发展;在外资研发与资本部门融资以及创新平台孵化器的支撑下,形成培育小微创新企业成长的优质“土壤”。同时,知识、人才资源整合为建立广泛的合作关系提供了便捷途径(王国红, 贾楠, 邢蕊,2013),多元的创新支持也由此成为高技术产业挖掘与保持创新活力的“加油站”。

(4)政策驱动子系统。政府通过政策引导与财政支持等方式,为产学研提升研发创新绩效与规避研发风险提供了有力支持[35]。尤其是近年来,政府部门更加重视对创新平台、企业孵化器等多元创新给予政策关注与财政扶助,为萌生产业创新发展新生命力创造了良好的市场氛围。政民交互的加强与公众科技服务、经济政策的支持,为公众缩短对高技术产业的认知距离,推动科技产品与服务市场化推广也发挥了积极的驱动作用。

(5)社会参与子系统。社会公众通过线下参与和线上互动参与及传递科技认知、反馈社会需求,在实现同其他创新主体知识沟通、交互的同时,也使群众需求可以通过互联网传播和反映[36]。在多媒体、多样化科技交流活动的支持下,四螺旋主体的需求传递与信息交互使研发创新活动更加符合市场导向,同时,成果转化与推广效率也不断提升[37]。

2.1.2 高技术产业创新生态系统有机性评价指标体系

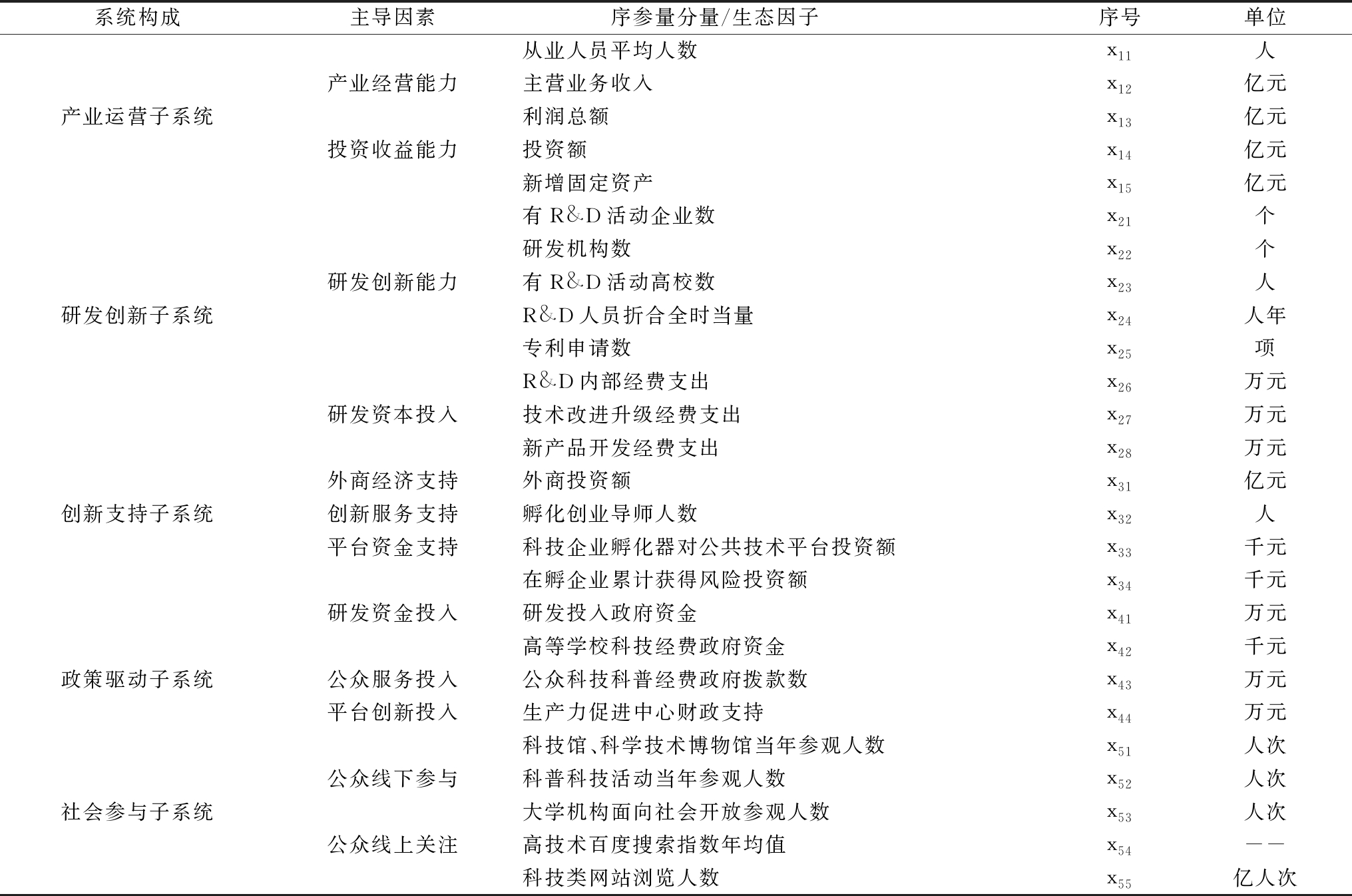

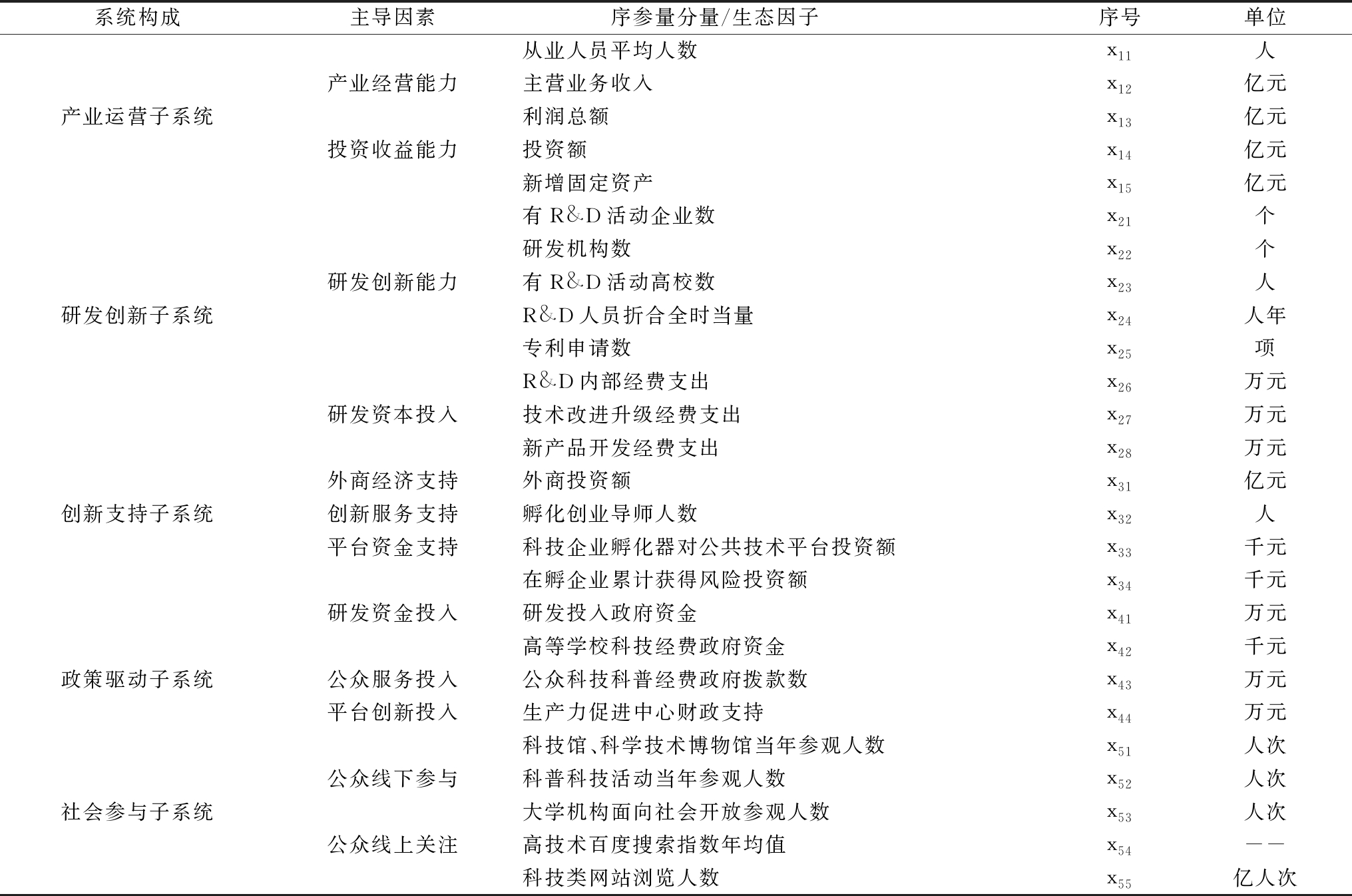

为更好地评价我国高技术产业创新生态系统发展的有机性,本研究从创新生态系统协同性和发展可持续性视角,评估高技术产业发展态势,剖析我国高技术产业创新生态系统的潜在问题。参考已有研究成果[38,39],在考虑产业运营投资、研发创新能力、创新资本、政策驱动与财政支持、外商投资与创新创业孵化的创新服务支持的基础上,从公众线上关注与线下参与视角,补充社会公众参与水平因素[40],构建四螺旋模式下的高技术产业创新生态系统有机性评价指标体系。具体要素构成与测度指标见表1所示。

表1 高技术产业创新生态系统要素构成及测度指标

系统构成主导因素序参量分量/生态因子序号单位从业人员平均人数x11人产业经营能力主营业务收入x12亿元产业运营子系统利润总额x13亿元投资收益能力投资额x14亿元新增固定资产x15亿元有R&D活动企业数x21个研发机构数x22个研发创新能力有R&D活动高校数x23人研发创新子系统R&D人员折合全时当量x24人年专利申请数x25项R&D内部经费支出x26万元研发资本投入技术改进升级经费支出x27万元新产品开发经费支出x28万元外商经济支持外商投资额x31亿元创新支持子系统创新服务支持孵化创业导师人数x32人平台资金支持科技企业孵化器对公共技术平台投资额x33千元在孵企业累计获得风险投资额x34千元研发资金投入研发投入政府资金x41万元高等学校科技经费政府资金x42千元政策驱动子系统公众服务投入公众科技科普经费政府拨款数x43万元平台创新投入生产力促进中心财政支持x44万元科技馆、科学技术博物馆当年参观人数x51人次公众线下参与科普科技活动当年参观人数x52人次社会参与子系统大学机构面向社会开放参观人数x53人次公众线上关注高技术百度搜索指数年均值x54--科技类网站浏览人数x55亿人次

2.2 高技术产业创新生态系统有机性评价模型构建

2.2.1 协同性评价模型构建

根据四螺旋概念模型,借鉴孟庆松等[41]的研究成果,构建四螺旋模式下高技术产业协同性评价模型。高技术产业创新生态系统由产业运营子系统、研发创新子系统等5个子系统构成,子系统Si(i=1,2,…,5)的有序程度受子系统序参量xi影响,子系统序参量xi可由若干序参量分量xij表示,记为xi=(xi1,xi2,…,xini),j=1,2,…,ni,ni表示各子系统Si的序参量分量个数,其中,n1=5,n2=8,n3=4,n4=4,n5=5。各序参量分量满足αij≤xij≤βij,βij与αij分别表示序参量分量xij在系统稳定时的上下限。

当子系统有序度随序参量分量增大而提升时,视序参量分量xi1,xi2,…,xili对系统具有正功效;当系统有序度随序参量分量增大而降低时,则视序参量xili+1,xili+2,…,xini对系统具有负功效。由此,序参量分量xij的子系统有序度可表示为:

(1)

本文各序参量对子系统Si有序度的总贡献值采用线性加权法计算,即:

(2)

为对高技术产业创新系统整体协同度进行测量,现假设在初始时刻t0各子系统Si的有序度为 当系统发展到t1时刻各子系统有序度为

当系统发展到t1时刻各子系统有序度为 则系统整体协同度表示为:

则系统整体协同度表示为:

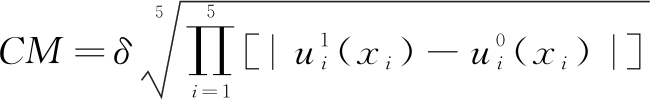

(3)

式中,δ可表示为:

(4)

系统协同度满足CM∈[-1,1],CM值越大表明子系统间协同水平越高,反之越低。当参数δ为正时,系统才处于正向协调状态。本研究中,高技术产业生态系统协同度变化与各子系统间的相互作用密切相关,任意子系统有序度的大幅变化均会在协同度上得到体现。

2.2.2 生态位适宜度与进化动量评价模型构建

为从生态学视角评价高技术产业创新生态系统发展的可持续性,借鉴现有生态位适宜度评价模型[42],采用表1中的生态因子,测度整体系统的生态位适宜度。

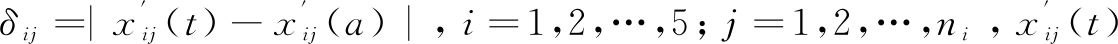

系统生态位变化受生态因子影响,本研究中高技术产业创新生态系统由5个子系统构成,各子系统Si中的生态因子以xij表示,其中,i=1,2,…,5,j=1,2,…,ni,ni表示各子系统Si的生态因子个数,其中,n1=5,n2=8,n3=4,n4=4,n5=5。在特定条件下生态因子集合可表示为:X(t)=(x11(t),…,x1n1(t),x21(t),…,x2n2(t),x31(t),…,x3n3(t),x41(t),…,x4n4(t),x51(t),…,x5n5(t)),各生态因子均存在一个最适值xij(a),最适值集合可表示为:X(a)=(x11(a),…,x1n1(a),x21(a),…,x2n2(a),x31(a),…,x3n3(a),x41(a),…,x4n4(a),x51(a),…,x5n5(a)),生态位适宜度可视为生态系统进化惯量,表征生态因子实际值与最适值间的贴近程度,体现了创新生态系统发展的可持续性。生态位适宜度可表示为:

(5)

其中, 和

和 分别为xij(t)与xij(a)的无量纲化结果。δmin、δmax分别表示δij的最小值与最大值。α由Fi(t)=0.5得出,满足α∈[0,1]。

分别为xij(t)与xij(a)的无量纲化结果。δmin、δmax分别表示δij的最小值与最大值。α由Fi(t)=0.5得出,满足α∈[0,1]。

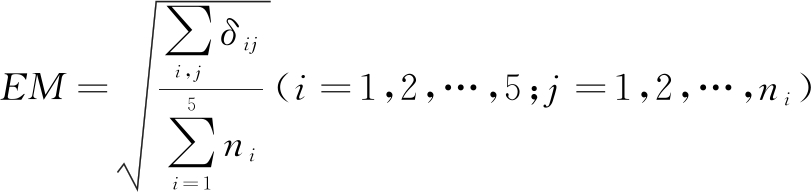

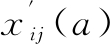

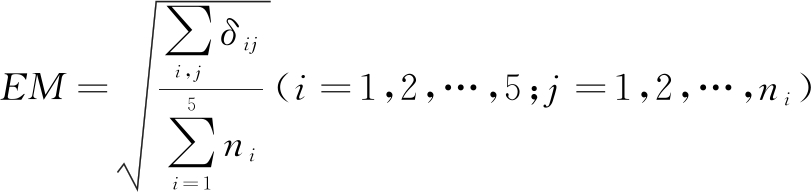

对于高技术产业创新生态系统进化空间,研究采用进化动量EM表示:

(6)

3 实证分析

3.1 数据来源

本研究以我国内地30个省市高技术产业为研究对象,通过计算各省市高技术产业创新生态系统协同度、生态位适宜度以及进化动量,评估创新生态系统整体协同性、动态可持续发展能力及进化空间,并与政产学三螺旋模式进行比较。本文数据来源于2012-2017年的《中国统计年鉴》、《中国高技术产业统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》、《中国科学技术协会统计年鉴》、《中国火炬统计年鉴》,其它数据源于中国科普统计报告,以及对关键词“高技术”的百度搜索指数等网络数据的采集与统计。由于西藏地区数据缺失,未纳入本文研究。

3.2 实证结果分析

3.2.1 高技术产业创新生态系统协同性评价

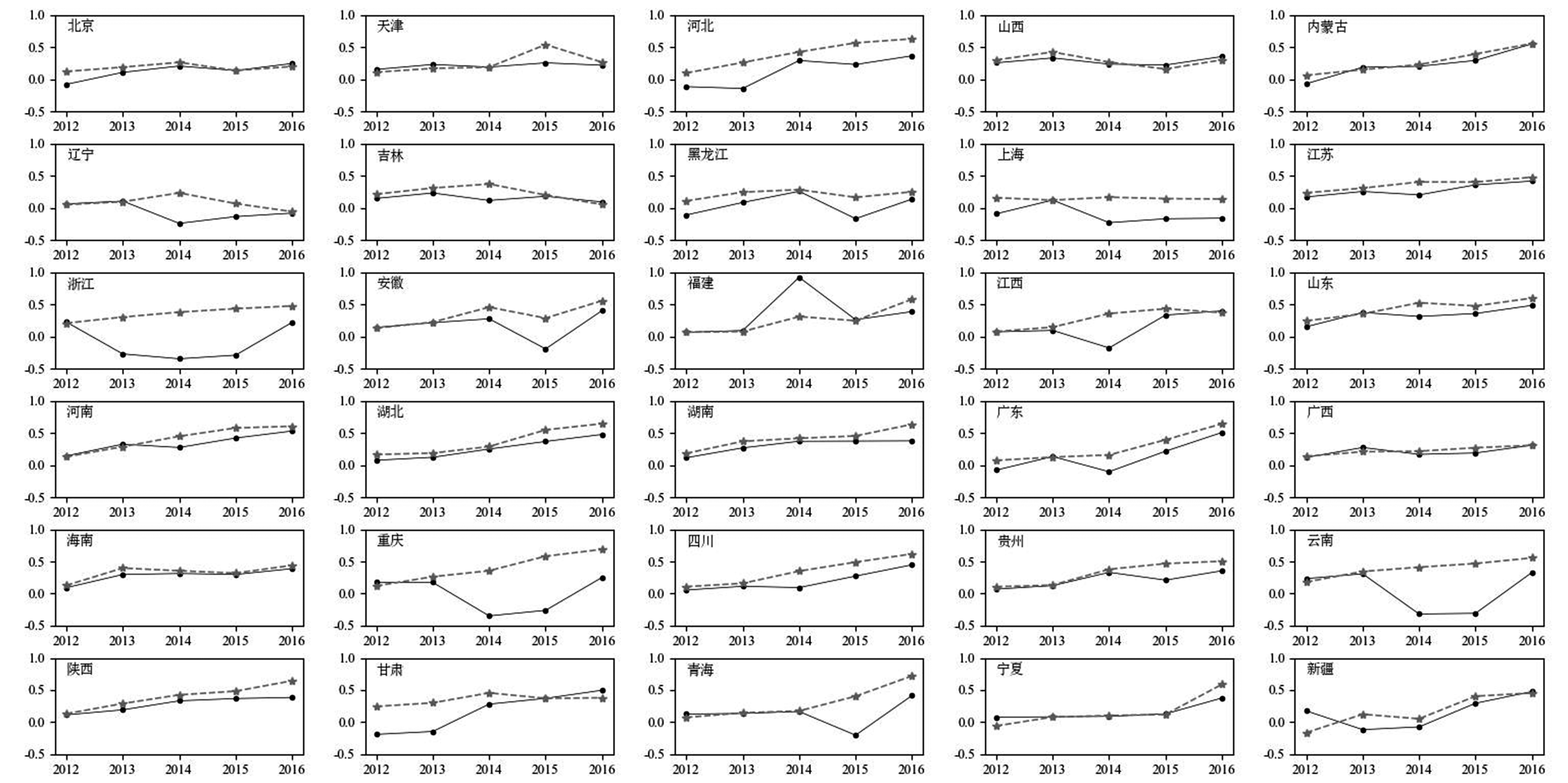

将各省市2011-2016年的时间序列数据标准化后,代入协同性评价模型公式(1)-(4),计算得出协同性结果,其中,子系统序参量分量权重采用熵权法计算确定。图2分别绘制了四螺旋与三螺旋模式下各省市高技术产业协同度变化曲线,灰色虚线表示三螺旋模式下的系统协同度变化折线,黑色实线表示四螺旋模式下的系统协同度变化折线。

首先,通过对比三螺旋与四螺旋模式下的协同度曲线位置,可以发现,多数省市三螺旋模式折线位于四螺旋上方,四螺旋系统的协同度普遍较低,基本处于中低度协同水平,三螺旋模式在少数省市能达到中高度协同水平;其次,在时序变化趋势方面,三螺旋系统协同度在少数省市出现小幅度波动,大部分基本保持相对平稳的上升趋势,说明三螺旋模式已逐渐稳定成熟。四螺旋协同度变化趋势则不尽相同,虽然大部分省市协同度总体呈现上升趋势,但相较于三螺旋协同度,各年波动幅度较大,呈现出极大不稳定性。

深入分析当前波动原因,可以发现,首先,三螺旋波动平稳且未达到高度协同水平,这可能是由于创新主体间利益失衡,缺乏有效的信息交互,从而阻碍了多元异质信息传递,制约了创新成果转化效率提升,形成了当前合作模式相对单一的创新模式。其次,创新资源布局呈现东多西少、严重不均,在为东部地区创造广阔发展空间的同时,也制约了西部地区特色产业发展。山东、广东及江苏等东部地区的产业发展基础雄厚,政府部门通过实施税收优惠以及提供科研资金等经济扶助与政策引导,为创新示范基地、区域协同发展示范区以及高新技术创业中心建设与科技型小微企业孵化创造了良好条件,产学研联盟促进了大学科技园与产业发展领先企业的深度沟通及合作。随着技术溢出效应的不断显现,以及各地高技术产业发展政策的推动与支持,中部及西部地区,如四川、陕西等均在周边高技术产业发展领先省市的带动下,发展了符合本地区产业发展的高技术产业。

相比之下,当前高技术创新四螺旋协同的稳定性较差。对于江苏、山东等东部省份,产业创新发展动力充足,经济基础雄厚,文化社会因素更加开放多元,公众素质与社会认知水平普遍较高,新事物接受能力较强,四螺旋对科技成果推广与产业化进程更多起到推动作用,创新生态系统协同度多呈现为平稳提升态势。对于海南、广西等产业发展相对迟缓的省份,创新能力与创新资本等基础创新资源相对不足,经济基础薄弱,社会认知水平和新技术接受能力较差,第四螺旋产业对创新生态的影响较弱,协同度往往维持在较低水平且波动幅度较小。重庆、浙江、云南等省市协同度出现明显波动,多由社会参与度、认知水平与产业发展水平不匹配造成。

3.2.2 高技术产业创新生态系统生态位适宜度及进化动量评价

(1)高技术产业创新生态系统生态位适宜度。本文对2011-2016年各省市高技术产业创新生态系统的生态位适宜度与进化动量进行对比分析。分别对生态因子作标准化处理,并利用熵权法确定生态因子权重,而后代入公式(5)-(6),计算生态位适宜度与进化动量。

根据生态位适宜度计算结果,绘制得到2011-2016年30个省市高技术产业创新生态系统的生态位适宜度,如图3所示。

由图3可以发现,四螺旋生态位适宜度呈现显著的地区差异,较高地区主要分布于东部沿海,江苏和广东较为突出,山东、北京等地也表现出较高水平。西部多省份基本处于较低水平,陕西、四川、湖北等地在近年来逐渐达到中高水平。

对于东部地区,依托丰富、优质的资金、人才、平台等创新资源和相对完善的协同创新制度体系,且社会公众科技素养较高,创新生态系统自适应性较强,内部结构相对稳定,因此具有较强的可持续发展能力;对于众多西部内陆地区,基础型创新资源缺少、创新重视程度不足以及区位劣势是导致生态位适宜度普遍较低、产业发展迟缓的主要原因。近年来,中西部的陕西、湖北、四川等地,依托外部创新资源的涌入与产业集聚效应的辐射,以及政府部门的广泛关注,逐渐跃居生态位适宜度中上游水平,发展前景可观,未来需继续提升基础研发能力、不断扩充创新资本,将有助于维持地区高技术产业的长期稳定与可持续发展。

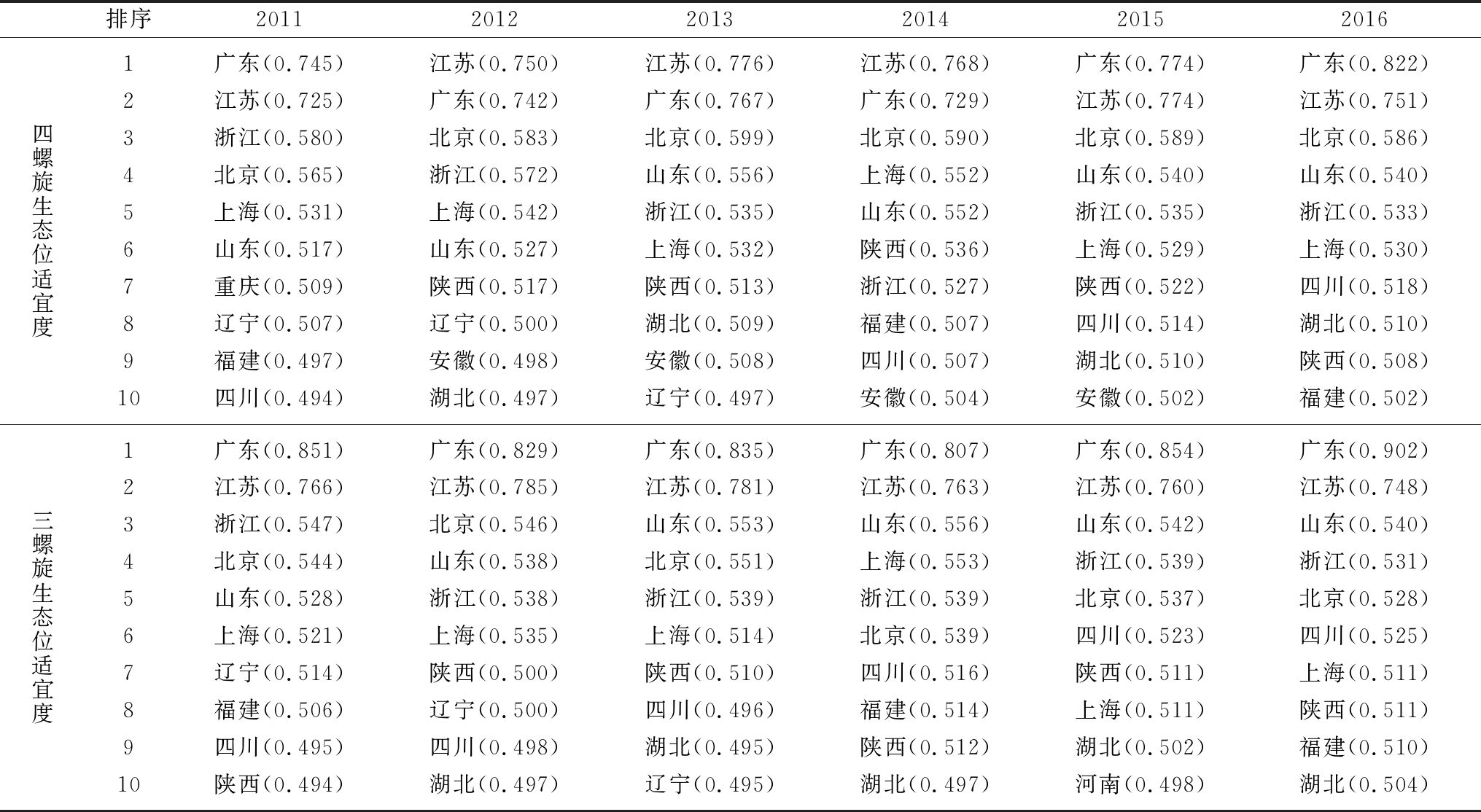

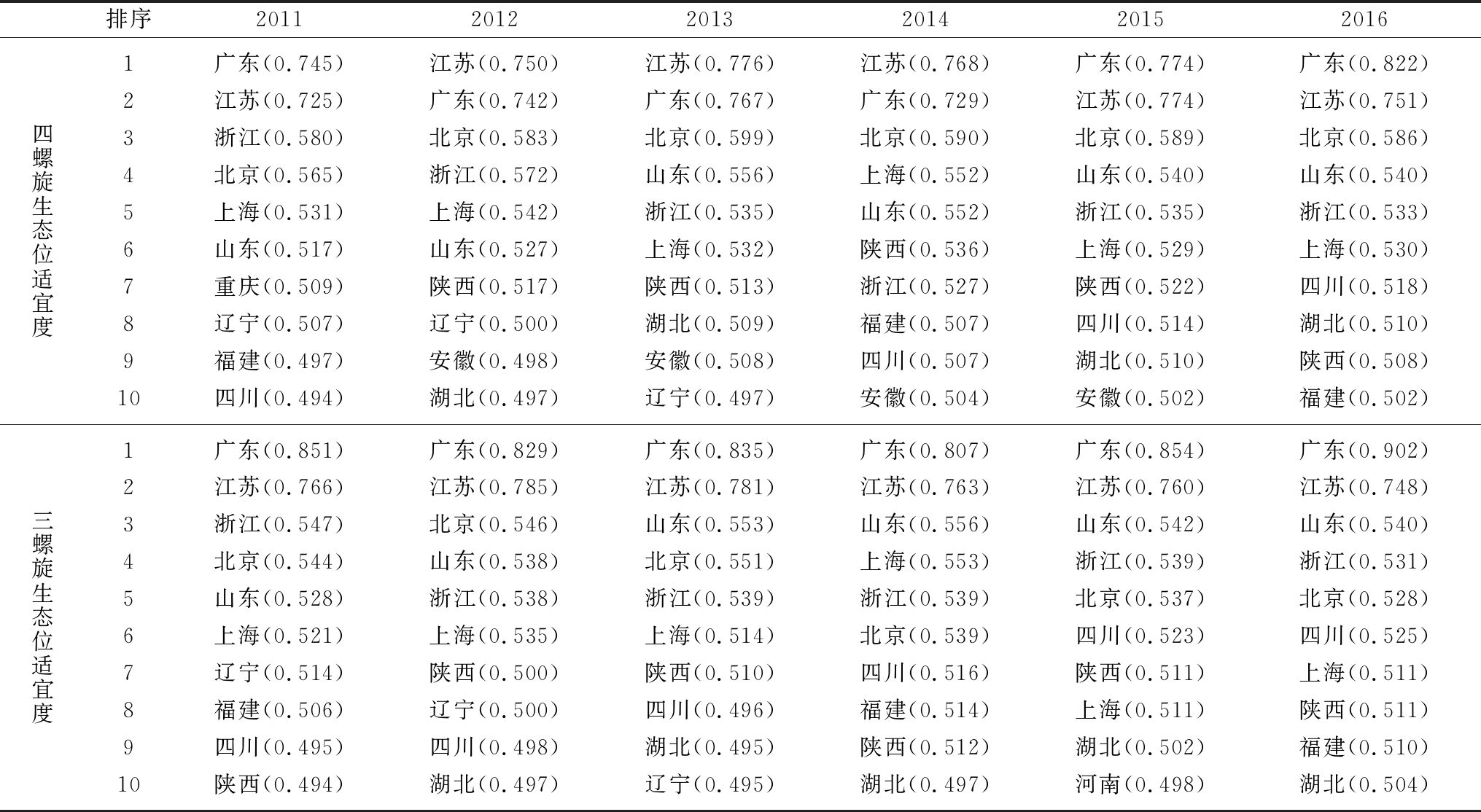

表2 四螺旋与三螺旋模式生态位适宜度比较(前十位省市)

排序201120122013201420152016四螺旋生态位适宜度12345678910广东(0.745)江苏(0.725)浙江(0.580)北京(0.565)上海(0.531)山东(0.517)重庆(0.509)辽宁(0.507)福建(0.497)四川(0.494)江苏(0.750)广东(0.742)北京(0.583)浙江(0.572)上海(0.542)山东(0.527)陕西(0.517)辽宁(0.500)安徽(0.498)湖北(0.497)江苏(0.776)广东(0.767)北京(0.599)山东(0.556)浙江(0.535)上海(0.532)陕西(0.513)湖北(0.509)安徽(0.508)辽宁(0.497)江苏(0.768)广东(0.729)北京(0.590)上海(0.552)山东(0.552)陕西(0.536)浙江(0.527)福建(0.507)四川(0.507)安徽(0.504)广东(0.774)江苏(0.774)北京(0.589)山东(0.540)浙江(0.535)上海(0.529)陕西(0.522)四川(0.514)湖北(0.510)安徽(0.502)广东(0.822)江苏(0.751)北京(0.586)山东(0.540)浙江(0.533)上海(0.530)四川(0.518)湖北(0.510)陕西(0.508)福建(0.502)三螺旋生态位适宜度12345678910广东(0.851)江苏(0.766)浙江(0.547)北京(0.544)山东(0.528)上海(0.521)辽宁(0.514)福建(0.506)四川(0.495)陕西(0.494)广东(0.829)江苏(0.785)北京(0.546)山东(0.538)浙江(0.538)上海(0.535)陕西(0.500)辽宁(0.500)四川(0.498)湖北(0.497)广东(0.835)江苏(0.781)山东(0.553)北京(0.551)浙江(0.539)上海(0.514)陕西(0.510)四川(0.496)湖北(0.495)辽宁(0.495)广东(0.807)江苏(0.763)山东(0.556)上海(0.553)浙江(0.539)北京(0.539)四川(0.516)福建(0.514)陕西(0.512)湖北(0.497)广东(0.854)江苏(0.760)山东(0.542)浙江(0.539)北京(0.537)四川(0.523)陕西(0.511)上海(0.511)湖北(0.502)河南(0.498)广东(0.902)江苏(0.748)山东(0.540)浙江(0.531)北京(0.528)四川(0.525)上海(0.511)陕西(0.511)福建(0.510)湖北(0.504)

继而对比四螺旋与三螺旋生态位适宜度前十省市,由表2发现,无论是三螺旋还是四螺旋模式,生态位适宜度前十省市主要分布于东部地区,第四螺旋的参与并未对当前生态适宜度的分布格局带来本质性改变,政产学研主体的创新要素投入产出情况依旧是影响当前高技术产业创新生态系统生态位适宜度梯度分布的主要因素。由此可见,高技术产业创新生态系统能够维持较高水平的进化惯量,而且公众科技认知能够发挥促进创新生态健康发展的作用,均需建立在良好的经济基础与产业发展背景上。随着高技术产业集聚格局日益突出,技术溢出效应不断显现,东部地区的创新资源也开始辐射影响中西部。在互联网信息时代,随着资源持续流动与广泛共享,东西部地区发展差距会进一步缩小。

纵向对比各省市在不同模式下的生态位适宜度,发现在2011-2013年大部分地区的三螺旋生态位适宜度略高于同期四螺旋结果,而在2014-2016年江苏、北京、浙江等地开始出现四螺旋生态位适宜度高于三螺旋的趋势。早期,我国公众科学技术认知水平的提升主要依靠被动接受科普宣传与科技传播,在产业发展相对滞后、三螺旋创新投入相对薄弱的地区,第四螺旋无法对系统可持续发展能力带来明显提升,可见第四螺旋并不能独立于其它创新螺旋发挥作用。随着2014年“大众创新、万众创新”理念的提出,社会公众参与科技创新的主动性不断提升。近年来,四螺旋为创新生态带来的可持续发展动力也逐渐优于三螺旋模式,社会公众的参与开始影响创新成果转化与创新效率提升——在输入碎片化知识资源的同时,也将促进政策执行群体、技术研发群体及学术共同体间的资源融合与信息互动,进而为高技术产业的持续健康发展输入多元化源泉与动力。

(2)高技术产业创新生态系统进化空间评价。基于生态位适宜度计算结果,代入公式(6),计算得到各省市高技术产业创新生态系统生态位进化动量。表3显示了四螺旋与三螺旋模式下的生态位进化动量前5位省市与后5位省市。

表3结果显示,进化动量排名前列的省市多分布于中西部地区。这是因为中西部地区由于研发创新能力、创新资本等基础创新要素缺乏,通常其现实生态位与最适生态位相距较远,呈现出较大的进化动量,拥有较为可观的进化发展空间。近年来由于“一带一路”倡议的推进及政府扶持力度的加大,内蒙古、青海、新疆等西部地区因地制宜,不断推进新能源、生态环保、新材料等产业建设,高技术产业呈现出较快增长态势。但对比不同创新模式下的进化动量,中西部地区经济基础薄弱,社会参与水平也普遍较低,四螺旋的潜在优势并未得到充分体现。因此,提高政产学研主体在高技术产业成长中的投入产出比应作为大部分中西部地区重点关注的发展方向。

表3 四螺旋与三螺旋模式下的进化动量比较(前5位与后5位)

排序201120122013201420152016四螺旋进化动量12345…2627282930青海(0.996)宁夏(0.996)内蒙古(0.984)甘肃(0.981)山西(0.978)……上海(0.857)浙江(0.823)北京(0.818)广东(0.624)江苏(0.597)海南(0.996)宁夏(0.995)内蒙古(0.982)甘肃(0.981)新疆(0.977)……山东(0.834)浙江(0.821)北京(0.788)广东(0.623)江苏(0.549)宁夏(0.996)青海(0.996)海南(0.988)甘肃(0.985)新疆(0.978)……浙江(0.837)山东(0.793)北京(0.777)广东(0.606)江苏(0.531)宁夏(0.996)青海(0.994)甘肃(0.986)新疆(0.982)内蒙古(0.981)……上海(0.853)山东(0.816)北京(0.795)广东(0.666)江苏(0.565)宁夏(0.996)青海(0.992)海南(0.991)甘肃(0.985)新疆(0.983)……浙江(0.845)山东(0.832)北京(0.794)广东(0.594)江苏(0.549)宁夏(0.996)青海(0.994)海南(0.990)新疆(0.984)甘肃(0.979)……浙江(0.845)山东(0.829)北京(0.789)江苏(0.578)广东(0.542)三螺旋进化动量12345…2627282930青海(0.999)海南(0.995)宁夏(0.995)内蒙古(0.982)新疆(0.982)……山东(0.845)浙江(0.838)北京(0.837)江苏(0.550)广东(0.514)青海(0.998)宁夏(0.995)海南(0.995)甘肃(0.983)内蒙古(0.981)……北京(0.835)浙江(0.832)山东(0.818)广东(0.545)江苏(0.504)青海(0.998)宁夏(0.996)海南(0.994)甘肃(0.985)新疆(0.982)……浙江(0.838)北京(0.837)山东(0.801)广东(0.536)江苏(0.521)青海(0.998)宁夏(0.996)海南(0.996)甘肃(0.987)新疆(0.985)……北京(0.862)浙江(0.857)山东(0.814)广东(0.597)江苏(0.558)宁夏(0.996)海南(0.996)青海(0.993)甘肃(0.986)新疆(0.983)……北京(0.855)浙江(0.842)山东(0.824)江苏(0.560)广东(0.502)青海(0.998)海南(0.996)宁夏(0.994)新疆(0.985)甘肃(0.985)……北京(0.865)浙江(0.852)山东(0.824)江苏(0.572)广东(0.444)

进化动量排位靠后的省市多为经济相对发达、产业发展态势良好的东部地区。对比不同创新模式下的进化动量,江苏、山东等地的四螺旋模式相较于三螺旋已具备较高的进化动量。由此可知,对于高技术产业发展态势较好地区,在维持高技术产业创新生态系统稳定发展的同时,应充分发挥四螺旋“人工选择”作用机制,其更有利于激发潜在的进化动能,营造广阔的发展空间,对于形成良好的产业创新生态环境、促进多主体利益平衡意义重大。

4 结论与展望

本文基于协同学、生态学的理论与方法,构建了四螺旋模式下的高技术产业创新生态系统有机性评价模型,分析了不同创新模式下各地区高技术产业创新生态系统的整体协同性与发展的动态可持续性,评估了地区间创新生态系统的进化空间。研究得出如下结论与发展建议:

(1)统筹多元创新要素的协同作用,缩小地区发展差距,适度提升社会公众的有序参与及创新生态系统协同性。面对我国高技术产业创新生态系统协同度普遍较低与东西差距悬殊的客观实际,在投入多元化知识资源的同时,提升创新资源利用与转化效率应作为发展重点。同时,随着四螺旋模式的不断渗透,加强对社会公众的引导,激发公众群体的创新活力,打造有序参与的产业创新生态环境,最大化发挥第四螺旋的积极效应,对提升创新生态系统协同性具有至关重要的作用。

(2)巩固三螺旋发展基础,最大化发挥第四螺旋的动力机制。作为当前影响高技术产业创新发展的核心主体,政产学三螺旋创新动力的输送直接关系到高技术产业发展根基的稳定性。第四螺旋的参与虽为产业升级与革新提供了新动能,但其并不能孤立于三螺旋而直接影响产业创新生态发展进程。由此,保持创新三螺旋的原始动能,充分激发第四螺旋的新动能,是实现产业创新生态持续稳定发展与科技产品市场经济效益最大化的关键之举。

(3)关注地区高技术产业发展实际,增强创新螺旋参与引导的针对性,充分释放创新发展潜能,营造广阔的进化发展空间。了解区位资源优势,加强创新主体的有效参与和发展空间的高效利用,制定适合本地高技术产业客观实际的发展策略是保障高技术产业健康发展的重要前提。由此,“就地取材”创新资源,因地制宜发展与社会经济文化相适应的产业,将成为扭转区位劣势,形成自身产业特色与竞争优势,缩小地区发展差距的最佳捷径。

本研究将四螺旋模式嵌入高技术产业创新生态系统有机性评价模型,使创新生态系统评价更加趋于完善,协同性、发展可持续性及进化空间的评估融合市场需求定位及社会认知判断,使评价结果具有更强的现实意义。

但是,本文提出的高技术产业创新生态系统评价指标体系仍不够完善,对社会参与等多要素的测度相较于社会调查等方式不够直接。未来在基于四螺旋模式开展创新生态系统评价和预测时,还需在使用现有数据的基础上结合社会调查与访谈等多种分析手段,在提升分析结果准确性与科学性的同时,为定位高技术产业的未来走向和发展态势提供更具现实意义的指导。

参考文献:

[1] GRUPP H, MOGEE M E.Indicators for national science and technology policy:how robust are composite Indicators[J].Research Policy, 2004, 33(9):1373-1384.

[2] BI J, SARPONG D, BOTCHIE D, et al.From imitation to innovation:the discursive processes of knowledge creation in the Chinese space industry [J].Technological Forecasting and Social Change, 2017(120):261-270.

[3] 张贵, 吕长青.基于生态位适宜度的区域创新生态系统与创新效率研究 [J].工业技术经济, 2017, 36(10):12-21.

[4] 汪良兵, 洪进, 赵定涛, 等.中国高技术产业创新系统协同度 [J].系统工程, 2014, 32(3):1-7.

[5] 郑保章, 李良玉.新媒体环境下我国科技传播能力的实证分析 [J].科研管理, 2018, 39(5):19-28.

[6] LI M, KANKANHALLI A, KIM S H.Which ideas are more likely to be lmplemented in online user innovation communities an empirical analysis [J].Decision Support Systems, 2016(84):28-40.

[7] 顾菁, 薛伟贤.高技术产业协同创新研究 [J].科技进步与对策, 2012, 29(22):84-89.

[8] 王玉鹏, 丁威.有机马克思主义的有机共同体思想探析 [J].探索, 2017(1):176-184.

[9] LUNDVALL B A.Product innovation and user-producer interaction [M].Aalborg:Aalborg University Press, 1985.

[10] FREEMAN C.Technology policy and economic performance:lessons from Japan [J].Research Policy, 1988, 17(5):309-310.

[11] BRACZYK H J, COOKE P N, HEIDENREICH M.Regional innovation systems:the role of governances in a Globalized World [M].Psychology Press, 1998.

[12] BRESCHI S, MALERBA F.Sectoral innovation systems:technological regimes, schumpeterian dynamics, and spatial boundaries[A].Systems of innovation:technologies, institutions and organizations [C].London:Printer, 1997:130-156.

[13] RCAST.Information technology manufacturing and competitiveness[R], 2004.

[14] PCAST.Sustaining the nation is innovation ecosystem:maintaining the strenth of our science&engineering[R], 2004.

[15] ADNER R.Match your innovation strategy to your innovation ecosystem [J].Harvard Business Review, 2006, 84(4):98-107.

[16] DHANARAJ C, PARKHE A.Orchestrating innovation networks [J].Academic of Management Review, 2006, 31(3):659-669.

[17] MOORE J F.Predators and prey:a new ecology of competition [J].Harvard Business Review, 1993, 71(3):75-86.

[18] ADNER R, KAPOOR R.Value creation in innovation ecosystems:how the structure of technological interdependence affects firm performance in new technology generations [J].Strategic Management Journal, 2010, 31(3):306-333.

[19] 欧忠辉, 朱祖平, 夏敏, 等.创新生态系统共生演化模型及仿真研究 [J].科研管理, 2017, 38(12):49-57.

[20] 孙丽文, 李跃.京津冀区域创新生态系统生态位适宜度评价 [J].科技进步与对策, 2017, 34(4):47-53.

[21] 贾军, 张卓, 张伟.中国高技术产业技术创新系统协同发展实证分析—以航空航天器制造业为例 [J].科研管理, 2013, 34(4):9-15+59.

[22] 雷雨嫣, 陈关聚, 刘启雷.高技术产业创新生态系统的创新生态位适宜度及演化 [J].系统工程, 2018, 36(2):103-111.

[23] 刘和东.高新技术产业创新系统的协同度研究——以大中型企业为对象的实证分析 [J].科技管理研究, 2016, 36(4):133-137+161.

[24] 黄瑶, 王铭.“三螺旋”到“四螺旋”:知识生产模式的动力机制演变 [J].教育发展研究, 2018, 38(1):69-75.

[25] VON HIPPEL E.Democratizing innovation [M].MIT Press, 2005.

[26] LEYDESDORFF L, ETZKOWITZ H.Can "the public" be considered as a Fourth Helix in university-industry-government relations? report of the fourth Triple Helix conference [J].Science and Public Policy, 2003, 30(1):55-61.

[27] LEYDESDORFF L, PARK H W, LENGYEL B.A routine for measuring synergy in university-industry-government relations:mutual information as a Triple-Helix and Quadruple-Helix indicator [J].Scientome trics, 2014, 99(1):27-35.

[28] 周春彦, 亨利·埃茨科威兹.双三螺旋:创新与可持续发展 [J].东北大学学报(社会科学版), 2006(3):170-174.

[29] 吴卫红, 陈高翔, 张爱美.基于状态空间模型的政产学研资协同创新四螺旋影响因素实证研究 [J].科技进步与对策, 2018, 35(14):22-29.

[30] 吴卫红, 陈高翔, 张爱美.互信息视角的政产学研资协同创新四螺旋实证研究 [J].科技进步与对策, 2018, 35(6):21-28.

[31] CARAYANNIS E G, BARTH T D, CAMPBELL D F.The quintuple Helix innovation model:global warming as a challenge and driver for innovation [J].Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2012, 1(1):1-12.

[32] CAMPBELL D F J, CARAYANNIS E G, REHMAN S S.Quadruple Helix structures of quality of democracy in innovation systems:the USA, OECD countries, and EU member countries in global comparison [J].Journal of the Knowledge Economy, 2015, 6(3):467-493.

[33] 徐广林, 林贡钦.公众参与创新的社会网络:创客文化与创客空间 [J].科学学与科学技术管理, 2016, 37(2):11-20.

[34] HEMMERT M, BSTIELER L, OKAMURO H.Bridging the cultural divide:trust formation in university-industry research collaborations in the US, Japan, and South Korea [J].Technovation, 2014, 34(10):605-616.

[35] CZARNITZKI D, LICHT G.Additionality of public R&D grants in a transition economy:the case of eastern Germany [J].Economics of Transition, 2006, 14(1):101-131.

[36] 刘彤, 王世民, 刘彦峰, 等.北京地区科研机构开放公众参与情况调查及公众科普需求分析 [J].科普研究, 2012, 7(4):49-53.

[37] MENTION A L, BARLATIER P J, JOSSERAND E.Using social media to leverage and develop dynamic capabilities for innovation [J].Technological Forecasting and Social Change, 2019(114):242-250.

[38] 李晓娣, 张小燕.区域创新生态系统共生对地区科技创新影响研究 [J].科学学研究, 2019, 37(5):909-918+939.

[39] 陶林, 罗森, 郭海林, 等.基于TOPSIS模型的区域人均科普资源和效果评价分析 [J].中国高新区, 2017(20):30-32+34.

[40] OGINK T, DONG J Q.Stimulating innovation by user feedback on social media:the case of an online user Innovation community [J].Technological Forecasting and Social Change, 2017(114):295-302.

[41] 孟庆松, 韩文秀.复合系统协调度模型研究 [J].天津大学学报, 2000(4):444-446.

[42] 覃荔荔, 王道平, 周超.综合生态位适宜度在区域创新系统可持续性评价中的应用 [J].系统工程理论与实践, 2011, 31(5):927-935.

(责任编辑:胡俊健)