0 引言

党的十九大报告指出,创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系、实现经济由高速增长阶段向高质量发展阶段转变的重要战略支撑。众所周知,创新本质上是要素空间集聚过程,技术进步则是实现这一过程的重要驱动力。大量文献研究表明,技术进步通常发生在要素集聚度较高的空间,创新则是实现要素集聚的内生动力。改革开放40多年来,中国通过集聚高端创新要素完善产业空间布局,探索出一条与国家创新发展战略相适应的特色发展道路。持续40多年的高速发展有力地弥补了工业创新资金和技术缺口,为中国工业从高速增长向高质量发展转变奠定了重要基础。

进入21世纪以来,随着中国经济发展质量大幅跃升,工业技术进步不仅受结构性减速的制约,还取决于创新要素动力转换效率改善的收敛速度,在要素边际替代效率呈现出显著性差异的情况下,技术进步要素配置呈现出显著有偏特征[1]。在世界创新发展史上,发达国家利用本国要素禀赋优势,依赖有偏技术进步作为创新第一动力,牢牢占据着全球价值链的高端位置。在全球经济进入加速增长的新阶段,面临“修昔底德陷阱”的威胁,中国工业应该采用什么样的技术进步才能保证工业生产力和工业创新力提高,持续向全球产业价值链中高端迈进?有偏技术进步是否有助于国家现代化经济体系建设战略目标实现?

现有文献对有偏技术进步的考察仅基于传统资本和劳动要素,很少考虑与创新发展息息相关的能源和中间品因素。事实上,能源和中间品因素对有偏技术进步的影响巨大,在高能耗和高物耗双重作用下,技术进步偏离了具有比较优势的要素资源,一定程度上扭曲了创新路径演化轨迹。基于此,本文在已有研究的基础上,将有偏技术进步、要素替代及创新溢出效应纳入统一分析框架,利用超越对数成本函数模型估计有偏技术进步对创新的溢出效应,尝试从供给侧结构性改革背景下给出一个有关转型国家有偏技术进步问题的科学解释,为中国高质量发展提供强有力的经验支撑。

1 文献与假设

创新是经济增长的重要引擎,对处于非均衡发展路径的中国而言,政府干预退出不完全和市场化改革不充分使得要素禀赋结构与要素收入之间的不对称性通过有偏技术进步影响创新发展。在这个意义上,中国创新不仅具有实现有偏技术进步的意愿,而且具有实现有偏技术进步的条件。政府干预退出不完全意味着国家创新战略可以根据“赶超战略”的需要,通过中央政府主导的技术进步低成本地引进世界前沿技术。在世界前沿技术引致的技术进步总体呈现资本偏向的情况下,中国利用国际间的技术交流和转移低成本地诱导企业选择资本密集型技术,快速缩小与发达国家之间的创新势差[2]。市场化改革不充分导致地方政府财权和事权不对等,促使地方政府在创新发展过程中采取边际税率较高的资本有偏技术进步,利用非适宜技术快速发展资本密集型产业以弥补财政收入不足。也就是说,发达国家技术进步的资本有偏特征决定了中国技术进步不可避免地受到“看得见的手”干预而密集使用资本要素。在特殊制度安排和要素边际替代的双重影响下,为了保障中国实施技术进步的资本禀赋优势与世界前沿技术之间高度适配,提升资本有偏技术进步与创新溢出效应之间的匹配程度,政府通过对要素市场的有效干预,人为压低资本要素价格,利用价格差异化优势寻求协同性创新资源,改变要素之间的替代弹性,罔顾资本与技术双向空间协同集聚的外部经济性而推动创新发展[3]。在这个意义上,资本有偏技术进步抑制了创新溢出效应的有效改善。基于上述分析,本文提出以下假设:

H1:资本有偏技术进步降低了要素禀赋配置创新资源的效率优势,对创新溢出存在显著负向效应。

与发达国家创新不同,中国创新是依赖要素流动的制度性壁垒实现的[4]。这种壁垒导致大规模劳动供给与从发达国家引进的先进技术之间的错位,使得在相同条件下中国与发达国家之间的技术进步要素偏向迥然不同。在劳动力市场存在多重分割的情况下,地方政府对劳动力市场的过度干预使得技术进步没有沿着提高劳动生产率和优化配置要素禀赋的路径促进创新发展,而是以低于市场成本甚至零成本获得廉价且充足的资本要素,选择资本替代劳动技术,通过改变要素之间的替代弹性而偏离劳动密集型比较优势,借助产业倾斜政策实现规模化发展。在资本不断加速深化的情况下,资本有偏技术进步枉顾要素配置的结构性特征而实现创新要素高度集聚。随着资本配置结构持续扭曲,通过密集使用边际贡献较高的资本快速缩小技术差距进而实现资本有偏技术进步,成为推动创新发展,提升创新溢出效应的常态[5]。中国相对丰裕的要素是劳动,如果技术进步偏向于相对丰富的劳动,就能够扩大与劳动相匹配的适应性技术市场规模,使得更多创新资源投入到适应性技术开发方面。适应性技术提高引致的技术进步会导致劳动需求曲线持续上升,促进要素禀赋结构进一步优化升级,从而推动创新快速发展。也就是说,劳动有偏技术进步有助于创新溢出效应有效提高。基于以上分析,本文提出以下假设:

H2:劳动有偏技术进步匹配适应性技术市场发展,强化相对丰裕要素的创新导向作用,对创新溢出存在显著正向效应。

近年来,能源强度及其对创新发展的制约问题成为经济学家和政策制定者关注的焦点。在生态文明战略影响下,能源强度呈现出大幅递减态势,直接制约创新水平持续提高[6]。在发展经济学框架下,技术进步被认为是降低能源耗费、减少环境污染、提高社会福利水平、提升创新溢出效应的重要手段[7]。也就是说,在降低能源强度的同时,需促进能源利用方面的技术进步和效率提升。政府干预下行政控制与价格改革滞后是中国能源市场的基本特征,长期价格倒挂极大地扰乱了能源价格信号对技术进步要素的基础配置作用,垄断部门凭借“体制优先权”所获得的能源价格优势和市场支配地位可以降低技术进步的不确定性及风险性[8]。在节能减排政策约束下,节能政策导向与技术进步要素配置需求割裂,要素配置的低效率导致创新更倾向于通过改变要素替代弹性分摊技术进步对能源价格的反应,延长能源有偏技术进步对于创新发展的反应时滞,使得技术进步沿着偏向能源的方向推动创新快速发展。在这个意义上,能源有偏技术进步抑制了创新溢出效应有效提升。基于上述分析,本文提出以下假设:

H3:能源有偏技术进步割裂了要素配置的市场化需求,延长了能源价格信号对创新的反应时滞,对创新溢出存在显著负向效应。

众所周知,中间品引致的技术进步主要固化于机器设备中[9]。对于发展中经济体而言,技术进步不仅表现为通过占领创新制高点获得先发和规模优势,还可以通过要素配置跨国传递,利用中间品实现技术跨越式赶超。也就是说,中间品可能基于技术进步的内部条件和外部市场环境产生不同结果,这种结果体现了创新利用技术进步实现自身战略目的和意图的手段。在这个意义上,技术进步对创新发展的影响在一定程度上是通过中间品实现的。随着开放水平逐步提高,要素跨境流动的制度性障碍逐步消失,国际贸易分工格局亦呈现出从垂直分工向水平分工转变趋势。发达国家凭借全球价值链高端位置的先发优势,设法利用固化在机器设备中的低端中间品实现前沿技术跨国传递抑制,刻意阻止高端研发资源向中国转移,试图通过保持较大的技术差距持续攫取垄断利润[10]。给定相同的要素禀赋条件,中国技术进步通常偏好采取价值链相对高端化的要素组合策略,倾向于选择先进设备和前沿技术紧密结合的中间品,通过优化中间品结构改变要素替代弹性,以降低外部不确定性和交易成本,使技术进步沿着使用中间品资源特定的路径推动创新快速发展。基于以上分析,本文提出以下假设:

H4:中间品有偏技术进步的要素组合策略在一定程度上改善了要素跨境流动的替代弹性,但受发达国家跨国传递抑制的影响,中间品有偏技术进步与创新溢出效应的正向关系并不显著。

2 模型与数据来源

2.1 模型构建

有偏技术进步对创新溢出效应的影响在一定时期内是一个综合动态演化过程,构建具有要素替代关系的计量模型用以估计工业创新指数能够更好地契合有偏技术进步对创新溢出效应的发展特征[11]。基于此,本文以工业创新指数(Industry Innovation Index,III)为计量模型的被解释变量,利用超越对数成本函数刻画有偏技术进步,并以此作为解释变量,相关计量可以表示为:

IIIi,t=α+βBTPi,t(·)+γVi,t+εi,t

(1)

式(1)中:IIIi,t表示行业i第t年的工业创新指数,BTPi,t(·)表示行业i第t年的有偏技术进步函数,Vi,t为一组控制变量,εi,t为残差,表示影响IIIi,t且无法观测的因素。

2.2 变量度量

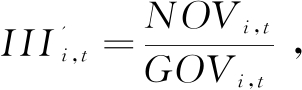

(1)被解释变量:工业创新指数。工业创新是工业结构优化升级、实现工业化向高端跃升的重要前提,主要表现为新产品产值与工业总产值之间的构成关系。因此,工业创新指数(IIIi,t)由新产品产值与工业总产值指数复合而成。若该值接近于1,则说明工业创新指数较高,工业发展水平越接近全球产业价值链高端位置;若该值偏离1,则说明工业创新指数较低,意味着工业创新脱离了技术进步演进规律,缺乏相应的结构优化作为支撑。本文将新产品产值与工业总产值相除并经Z-score标准化处理即为工业创新指数,其数学表达式为:

(2)

式(2)中, 表示行业i第t年的工业创新指数观测值,NOVi,t表示行业i第t年的新产品产值,GOVi,t表示行业i第t年的工业总产值。

表示行业i第t年的工业创新指数观测值,NOVi,t表示行业i第t年的新产品产值,GOVi,t表示行业i第t年的工业总产值。 表示行业i的工业创新指数的平均值。

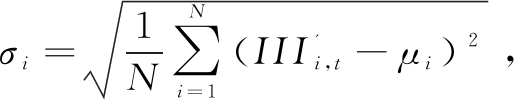

表示行业i的工业创新指数的平均值。 表示行业i的工业创新指数的标准差。

表示行业i的工业创新指数的标准差。

(2)解释变量:超越对数成本函数。考虑到技术进步要素投入的交互影响和各种要素投入之间的差异性,采用假定为1的C-D函数不能有效估计要素之间可替代程度。超越对数成本函数(Translog Cost Function,TCF)是在技术水平和要素价格不变的情况下,进一步放松替代弹性为1的假定,利用可变弹性能够更加准确地估计要素替代所引起的技术进步要素偏向对创新溢出效应的影响。因此,本文引入超越对数成本函数刻画有偏技术进步,假定成本函数如下:

C=C(PK,PL,PE,PM)

(3)

式(3)中,C为总成本,PK、PL、PE和PM分别为资本、劳动、能源及中间品价格向量。借鉴Welsch& Ochsen[12]的做法,将式(3)的二阶近似作为超越对数成本函数,也就是说,式(3)可以转化为:

lnC=η0+NTP(·)+η'PK·lnPK+η'PL·lnPL+

(4)

式(4)中,NTP(·)为无偏技术进步函数,BTP(·)为有偏型技术进步函数,η和ρ为待估系数向量。为不失一般性,本文将资本K、劳动L、能源E以及中间品M进一步引入有偏技术进步函数中。

BTP(·)=ln(K)·ρ'K·lnPK+ln(L)·ρ'L·lnPL+ln(E)·ρ'E·lnPE+ln(E)·ρ'M·lnPM

(5)

式(5)中,要素价格对数可以表示为:

lnP'=(lnPK,lnPL,lnPE,lnPM)

(6)

参照谢泼德引理(Sheppard's Lemma),有偏技术进步的要素价值份额可以表示如下:

(7)

分别对式(4)中的资本K、劳动L、能源E和中间品M价格对数求一阶偏导数,可以得到相应的要素份额函数。

Si=ηi+ρK·ln(K)+ρL·ln(L)+ρE·ln(E)+ρM·ln(M)

(8)

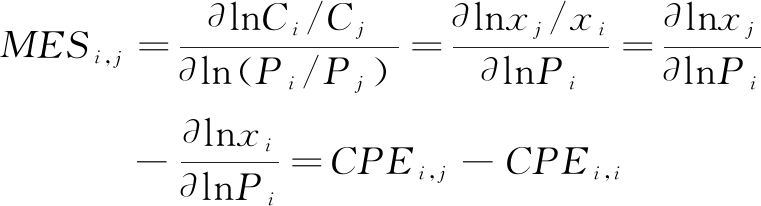

(3)要素替代弹性测度。考虑到Allen 替代弹性只能测度要素价格变化反应程度,对于要素投入比例变化引发的价格变化反应程度则无法有效度量。Morishima替代弹性则通过双重成本函数扩展,运用谢泼德引理(Sheppard's Lemma)对多种要素替代弹性整合,使得Morishima替代弹性更接近于传统意义上的Hicks要素替代弹性,有效刻画了要素替代弹性的相对比例变化。基于此,本文借鉴Blackorby&Russell[13]的做法,利用MES法估计要素之间的替代弹性。

(9)

式(9)中,MESi,j为要素i和要素j之间的Morishima替代弹性,CPEi,j表示要素i和要素j之间的CPE弹性,CPEi,i表示要素i的价格弹性,Pi和Pj分别代表要素i、要素j的价格。其中,CPEi,j和CPEi,i可以表示如下:

(10)

当MESi,j=CPEi,j-CPEi,i>0时,如果技术进步导致要素i与要素j投入比重同时减小,意味着技术进步是偏向要素i的。当MESi,j=CPEi,j-CPEi,i<0时,如果技术进步导致要素i与要素j投入比重同时增加,则表明技术进步是偏向要素j的。

(4)控制变量和虚拟变量。有偏技术进步对创新溢出效应通常会受到不同市场结构条件下卖方垄断倾向的影响,从而导致市场低效率,使要素价格和数量背离均衡水平。在这个意义上,本文引入市场势力(MPOW)、行业特征(INDU)和市场化程度(MARK)3个控制变量,并将进入时机(D_TIME)和年度(D_YEAR)作为虚拟变量估计有偏技术进步对创新溢出效应的影响。

2.3 数据来源

本文数据样本为2000—2017年38个两位码行业的中国工业面板数据,口径统一为规模以上,以2000年作为不变价格基期年份。

(1)资本投入(K)和资本价格(PK)。本文以各地区历年资本存量(亿元)作为资本投入(K)度量指标,利用永续盘存法对资本存量进行估算,计算方法如下:

Ki,t=Ii,t+(1-δi,t)Ki,t-1

(11)

式(11)中,Ki,t表示地区i第t年的资本存量,Ii,t表示地区i第t年的投资,δi,t表示地区i第t年的资本折旧率,Ki,t-1表示地区i第t-1年的资本存量。对于基期资本存量的确定,本文参照Harberger[14]的做法,将基期资本存量设定如下:

(12)

式(12)中,Ki,0表示地区i基期的资本存量,Ii,0表示地区i基期的投资,δi,0表示地区i基期的资本折旧率,gi,0表示地区i基期之前的资本增长率。本文以2000年地区固定资产净值作为基期资本存量,采用1999年资本增长率作为地区i基期之前的资本增长率。借鉴陈诗一[15]的做法,利用当年折旧与上年固定资产原值的比例构造各地区历年资本折旧率。资本价格(PK)则采用各地区历年固定资产投资价格指数将历年资本存量进行平减。

(2)劳动投入(L)和劳动价格(PL)。本文采用各地区全部从业人员年平均人数(万人)作为劳动投入(L)度量指标。劳动价格(PL)采用经过历年居民消费价格指数(CPI)调整后的从业人员实际工资,其中名义工资为各地区从业人员年平均工资。

(3)能源投入(E)和能源价格(PE)。本文采用各地区能源消费总量(万吨标准煤)作为能源投入(E)度量指标。由于中国未公布能源价格(PE)数据,本文利用国家统计局划分的能源消费结构(煤炭、石油、天然气和电力)对能源价格进行测算。以各地区能源消费总量为权重计算出煤炭、石油、天然气和电力加权价格,将此数据再分别采用各地区工业生产者出厂价格指数进行扩展,以此得到各地区能源价格。

(4)中间品投入(M)和中间品价格(PM)。由于中间品投入是全部生产活动的总成果扣除在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的部分,本文采用工业总产值与工业销售产值之差(亿元)作为中间品投入(M)度量指标。中间品价格(PM)则采用各地区工业生产者出厂价格指数与直接消耗系数矩阵加权求得,直接消耗系数矩阵由《中国地区投入产出表(2012)》计算得出。

3 计量分析结果

3.1 基本估计结果

表1列示了式(1)的估计结果,其中,列(1)、(2)、(3)、(4)分别是以BTP(K)、BTP(L)、BTP(E)和BTP(M)为解释变量的估计结果。

表1 有偏技术进步影响创新溢出效应基本估计结果

变量III(1)(2)(3)(4)BTP(K)-1.960 2**---(2.17)BTP(L)-5.259 3***--(3.01)BTP(E)---3.431 2*-(1.92)BTP(M)---7.194 4(1.56)MPOW4.252 7**6.988 2***2.882 6**5.043 2*(2.26)(2.84)(2.23)(1.77)INDU9.681 5*3.783 5***4.831 7*8.815 6*(1.83)(3.02)(1.79)(1.85)MARK1.0679**2.1086**6.7848***7.1009**(2.34)(2.10)(2.74)(2.30)D_ TIMEYesYesYesYesD_YEARYesYesYesYesConstant2.292 88.000 2*6.556 35.0454(1.32)(1.69)(1.58)(1.47)Weak IV test21.604 7*25.212 2**19.872 2*21.785 4*(1.80)(2.32)(1.94)(1.76)F Statistics43.2241.8547.2545.97Prob>F0.000 00.000 10.000 00.000 0R20.694 90.681 70.705 20.677 8Adj-R20.680 40.673 60.699 10.663 1

注:小括号内为t值;*、**、***分别代表参数估计值在10%、5%、1%的置信水平上显著,下同

从表1可以看出,资本有偏技术进步BTP(K)每提高1个单位,创新溢出效应III降低1.960 2单位(在5%的水平上显著)。也就是说,资本有偏技术进步对创新溢出效应具有显著负向影响。本文认为,中国工业为了抢占新全球产业价值链的高端分工位置,在缺少具有价值增值作用的创新性资源且无法在本国低成本获得时,必然倾向于通过在海外获取所需互补性资本要素,产生最大利益的“全球性关键资源”,实现工业竞争力提升。在这一过程中,随着资本要素不断集聚,创新资源被资本要素的价格差异化优势所替代,削弱了内涵型创新对要素的市场化配置作用,弱化了适宜技术对创新发展的比较优势,对创新溢出存在显著负向效应,H1得到验证。

劳动有偏技术进步BTP(L)每提高1个单位,创新溢出效应III提高5.259 3单位(在1%的水平上显著)。也就是说,劳动有偏技术进步对创新溢出效应具有显著正向效应。一个可能的合理解释是,从要素禀赋结构角度看,劳动要素高聚集性特征导致劳动有偏技术进步可以较为容易地吸收先进技术,使产出增加比例大大高于生产要素投入比例,大幅提升劳动生产率,实现规模报酬递增,进而实现创新溢出效应有效提升。劳动有偏技术进步不仅延长和拉伸了国际产业分工链在国内的环节,成为工业核心竞争优势的主要来源,而且促进工业不断向全球价值链高端环节攀升。在这个意义上,劳动有偏技术进步利用“看中学”和“干中学”能够有效促进工业创新发展,从而有助于强化劳动有偏技术进步要素融合,促进创新溢出效应提升,H2得到支持。

能源有偏技术进步BTP(E)每提高1个单位,创新溢出效应III降低3.431 2单位(在10%的水平上显著)。也就是说,能源有偏技术进步抑制了创新溢出效应有效提升。对此本文认为,能源有偏技术进步对创新要素乃至创新要素扩散中的技术有效性发挥具有很大影响。随着创新要素存量增加,能源价格倒挂引发的能源有偏技术进步对创新溢出效应的促进作用日益羸弱,要素配置的低效率阻碍了工业自主创新能力大幅提升。在政策导向与要素配置严重割裂的情况下,能源有偏技术进步不但无法通过自主创新实现工业结构转型升级,而且延长了具有技术关联性和产业带动性的前沿技术产品与重点项目的反应时滞,抑制了基础性、战略性领域高端产业技术创新体系构建,既无助于中国工业向全球产业价值链高端分工位置攀升,又降低了其它创新要素替代能源提高创新溢出效应的内生动力,进而导致对能源有偏技术进步的过度依赖,最终抑制创新溢出效应有效提升,H3得到验证。

中间品有偏技术进步BTP(M)每提高1个单位,创新溢出效应III提高7.194 4单位(未能通过显著性检验)。也就是说,中间品有偏技术进步对创新溢出的正向效应不显著。本文认为,一方面随着政府干预和引导性功能逐渐强化,中间品有偏技术进步既抑制了对高端中间品的研究和开发,也抑制了中间品有偏技术进步内生化,难以发挥产学研合作创新协同溢出效应。另一方面,随着技术差距不断缩小和技术位置大幅前移,中间品有偏技术进步的增量创新溢出效应不能得到相应的创新要素替代,导致“中间品学习”的边际收益逐渐下降。利用中间品有偏技术进步提升自身竞争力的优势逐渐丧失,导致在相关产品领域产生了强大的竞争压力,侵占了原有市场份额,难以对中国工业产生新一轮溢出效应,H4得到支持。

3.2 稳健性检验

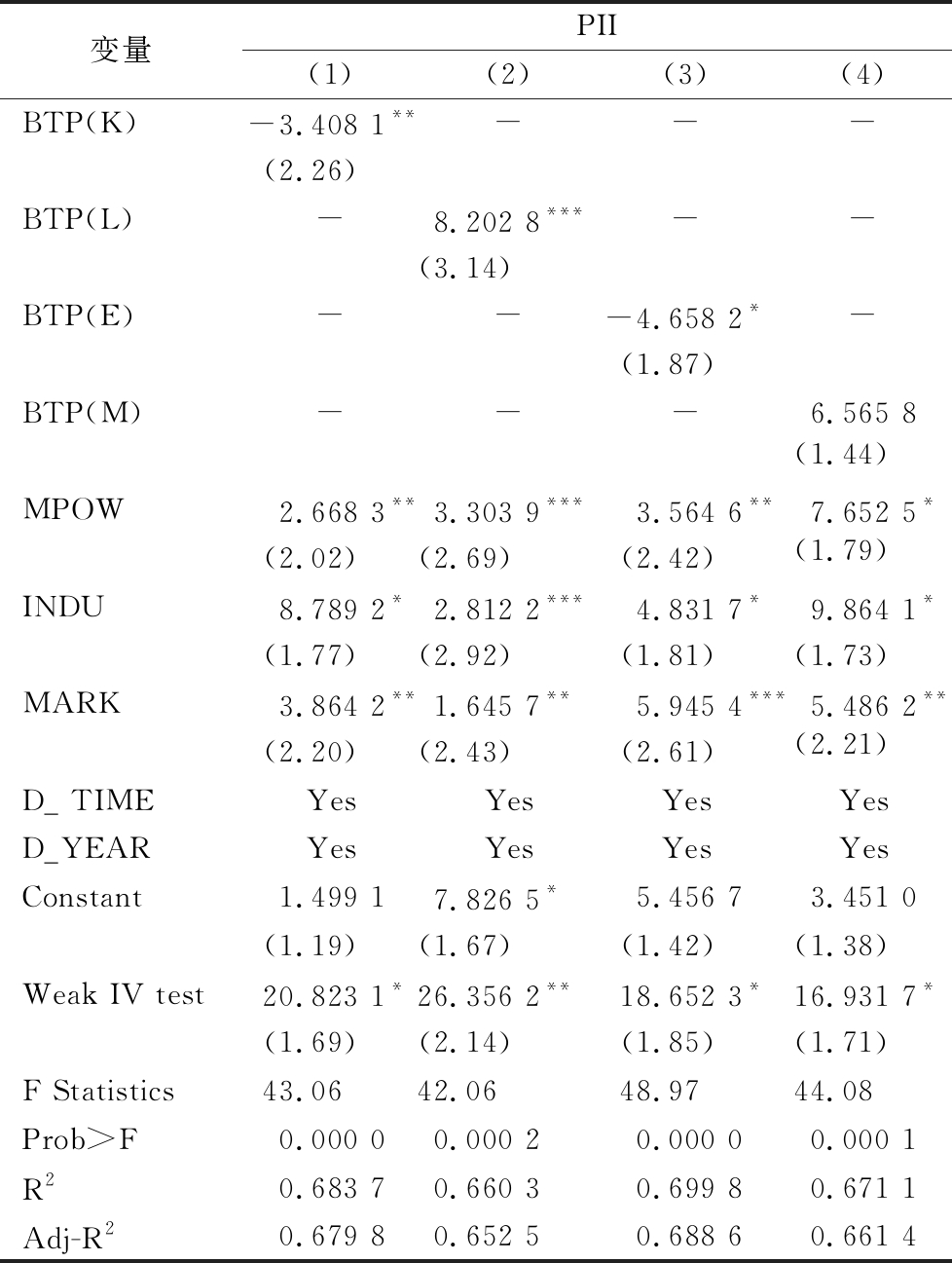

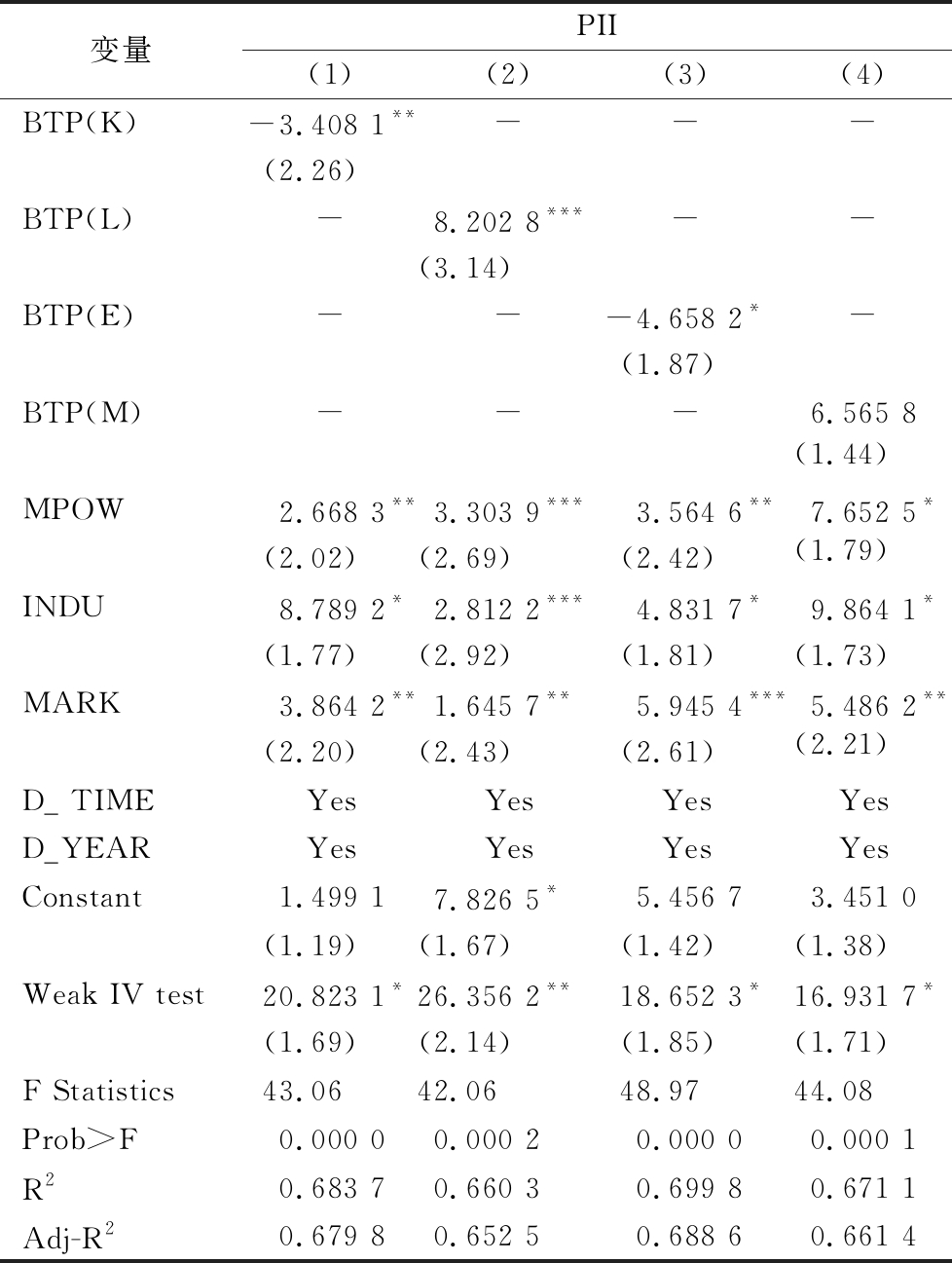

有偏技术进步对创新溢出效应的影响是通过超越对数成本函数的扩展,利用谢泼德引理(Sheppard's Lemma)测度要素净替代弹性的情况下得到的初步估计结果,还不能排除绝对替代率带来的估计偏差。考虑到专利创新指数能够客观反映既定创新投入条件下的创新产出量,准确刻画有偏技术进步的要素绝对替代率对创新溢出效应的影响。因此,本文利用专利创新指数(PII)进行稳健性检验,估计结果如表2所示。从列(1)、(2)、(3)和(4)可以看出,BTP(K)、BTP(L)、BTP(E)和BTP(M)对PII的估计结果没有发生实质性改变,表明基本估计结果是稳健的。

表2 有偏技术进步影响创新溢出效应的稳健性检验估计结果

变量PII(1)(2)(3)(4)BTP(K)-3.408 1**---(2.26)BTP(L)-8.202 8***--(3.14)BTP(E)---4.658 2*-(1.87)BTP(M)---6.565 8(1.44)MPOW2.668 3**3.303 9***3.564 6**7.652 5*(2.02)(2.69)(2.42)(1.79)INDU8.789 2*2.812 2***4.831 7*9.864 1*(1.77)(2.92)(1.81)(1.73)MARK3.864 2**1.645 7**5.945 4***5.486 2**(2.20)(2.43)(2.61)(2.21)D_ TIMEYesYesYesYesD_YEARYesYesYesYesConstant1.499 17.826 5*5.456 73.451 0(1.19)(1.67)(1.42)(1.38)Weak IV test20.823 1*26.356 2**18.652 3*16.931 7*(1.69)(2.14)(1.85)(1.71)F Statistics43.0642.0648.9744.08Prob>F0.000 00.000 20.000 00.000 1R20.683 70.660 30.699 80.671 1Adj-R20.679 80.652 50.688 60.661 4

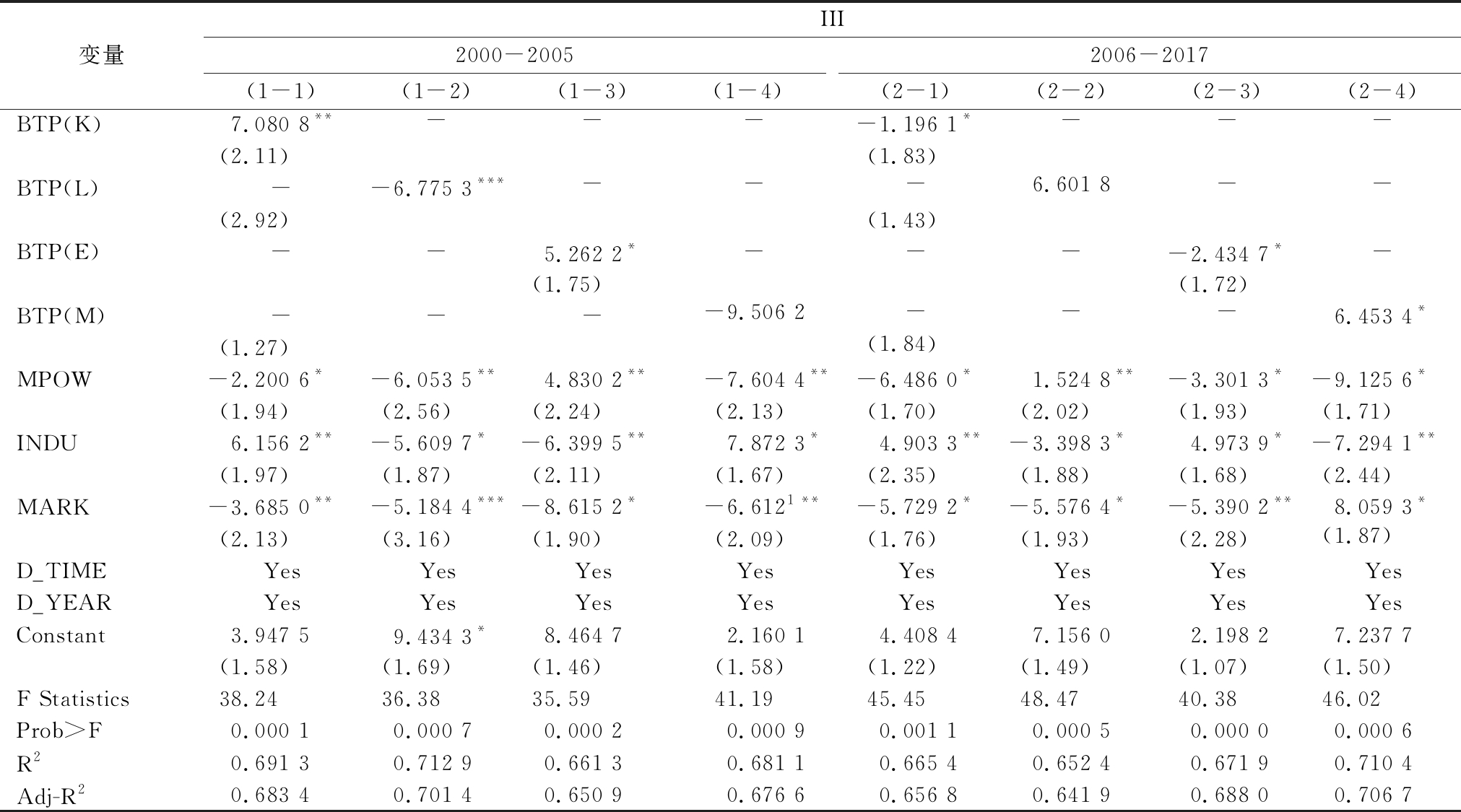

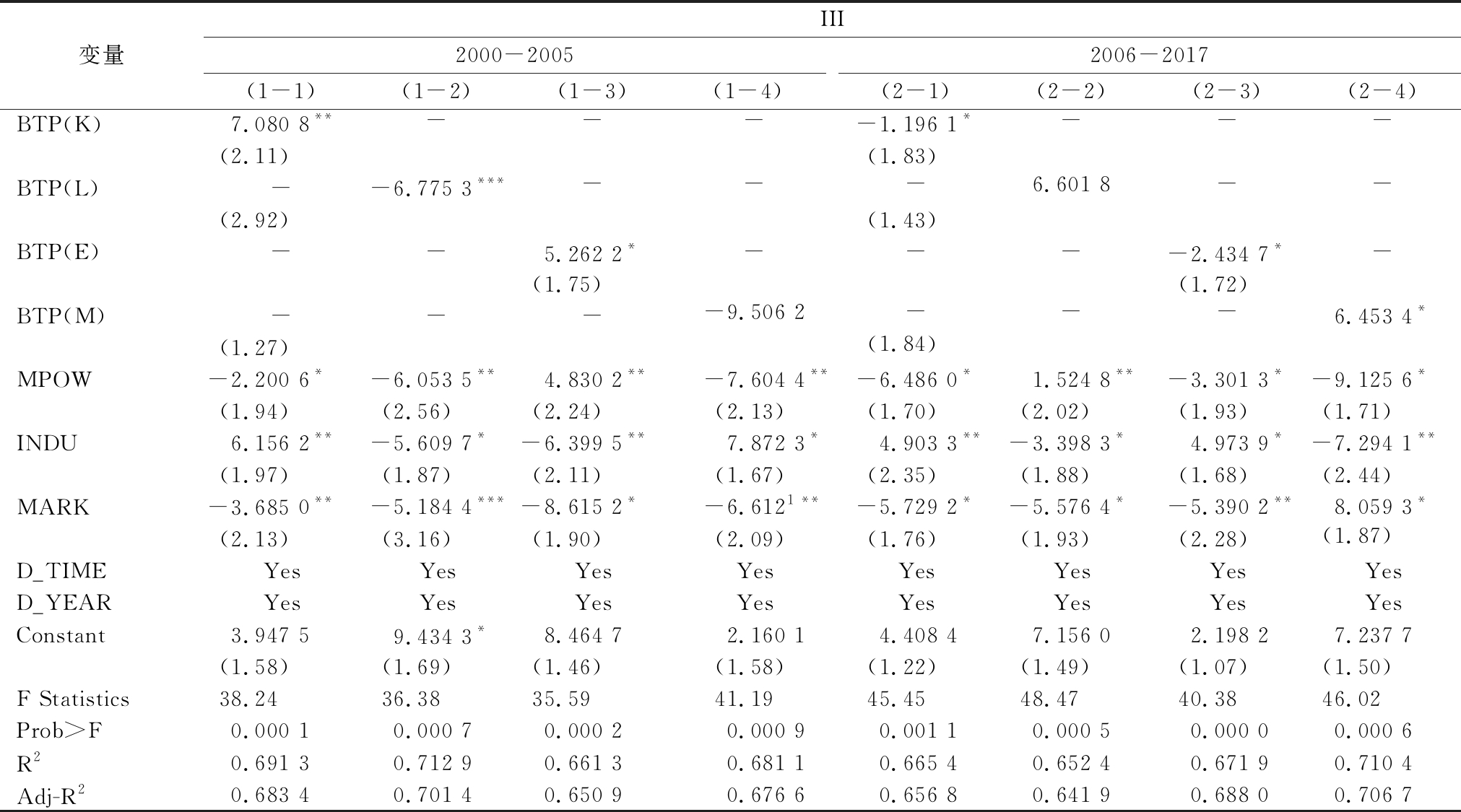

高效的国家创新体系是创新溢出效应的主要支撑。因此,2006年中共中央把创新型国家建设作为面向未来的重大战略。有偏技术进步在此时间节点前后对创新溢出效应可能会有所不同。本文以2006年为间断点,分别对前后两个阶段的创新溢出效应进行估计,结果如表3所示。

从表3可以看出,2000—2005年的估计结果与基本估计结果之间存在显著差异,而2006—2017年的估计结果与基本估计结果之间的差异较小。本文认为,有偏技术进步忽视要素资源的边际替代率,较高的边际替代率使得有偏技术进步扭曲了要素配置效率,不利于创新溢出效应持续提高。创新型国家战略实施迫使有偏技术进步改变要素替代弹性,创新要素自由流动带来隐性知识要素聚集,在一定程度上能够诱发适度进入与有序竞争。随着企业规模不断扩大,企业有能力积累足够的“熊彼特式”利润进行产品创新和技术升级,使得有偏技术进步逐渐呈现出低模仿壁垒和高创新溢出特征,因而2006—2017年的估计结果表现出符合基本估计结果的特征。

3.3 替代弹性阈值估计结果

上述结果表明,有偏技术进步对创新溢出效应存在显著差异性,这种差异性来源于创新要素替代弹性的影响。受创新要素初始禀赋制约,各行业创新要素丰裕度极不均衡,跨越“临界”阈值的行业凭借创新要素丰裕的比较优势,通过有偏技术进步有效提升创新溢出效应。未跨越“临界”阈值的行业则可能因创新资源不足和结构调整滞后而抑制创新溢出效应提升。因此,对要素替代弹性的阈值估计就显得十分必要。本文借鉴Hansen[16]的做法,构建要素替代弹性阈值估计门槛效应模型,将式(1)进一步变形为:

IIIi,t=α+β[BTP·I(h≤γ)]i,t+

β[BTP·I(h>γ)]i,t+γVi,t+εi,t

(13)

式(13)中,hi,t为替代弹性临界变量,γ为替代弹性临界阈值,临界阈值存在性检验结果如表4所示。

从表4可以看出,有偏技术进步的临界变量均具有较高的LM检验值,P-value的结果显示,在10%的置信水平上拒绝不存在替代弹性阈值的零假设。也就是说,有偏技术进步对创新溢出效应存在替代弹性临界阈值。将要素替代弹性作为临界变量进行回归分析,有偏技术进步对创新溢出效应的替代弹性阈值估计结果如表5所示。从表5可以看出,以资本K、劳动L、能源E以及中间品M替代弹性为临界变量的效应估计中,当临界阈值分别低于2.864 0、5.234 1、6.453 2和4.163 9时,有偏技术进步对创新溢出提升的正向效应不显著。当临界阈值分别高于2.864 0、5.234 1、6.453 2和4.163 9时,有偏技术进步对创新溢出提升具有显著正向效应。

对于资本替代弹性较低的中国工业来说,利用国际间技术交流和转移方式强化资本有偏技术进步非但不能发挥创新资源的效率优势,反而会阻碍创新溢出效应。在这个意义上,应利用制度创新保证资本自由流动,充分释放制度红利对资本有偏技术进步的推动作用,进而利用创新资源的效率优势提升创新溢出效应。

较高的劳动替代弹性强化了相对丰裕要素的创新导向作用,使得劳动有偏技术进步适应工业化技术市场发展,能够大幅提升创新溢出效应。因此,建立和完善劳动要素双向优选机制,促进劳动生产率持续提高,能够进一步强化劳动有偏技术进步对创新溢出效应的提升作用。

从能源替代弹性看,长期价格倒挂所引致的能源价格信号扭曲导致较高的替代弹性,割裂了要素配置市场化需求,扰乱了能源要素对技术进步的基础配置作用,延长了能源价格信号对创新的反应时滞,最终表现出强烈的抑制作用。因此,应进一步强化能源价格信号市场化机制,大幅缩短能源有偏技术进步对于创新发展的反应时滞,从而推动创新溢出效应有效提升。

中间品受发达国家跨国传递抑制的影响,在一定程度上改变了要素跨境流动的替代弹性。需要指出的是,随着世界经济一体化深入发展,国家间经贸联系日益密切,国际贸易分工水平化趋势日趋显著,要素跨境流动的制度性障碍亦将逐步消除。也就是说,强化中间品技术进步的高端要素组合策略,通过优化中间品结构改变要素替代弹性能够显著提升创新溢出效应。

不难发现,在有偏技术进步影响创新溢出效应的过程中,替代弹性使要素边际替代率向创新要素扩散效应最大化方向改善,倒逼创新要素在不同行业之间自由流动,利用具有比较优势的有偏技术进步促使工业加快自主创新步伐,进而实现创新溢出效应在发展空间上的突破。

表3 有偏技术进步影响创新溢出效应的分时段估计结果

变量III2000-2005(1-1)(1-2)(1-3)(1-4)2006-2017(2-1)(2-2)(2-3)(2-4)BTP(K)7.080 8**----1.196 1*---(2.11)(1.83)BTP(L)--6.775 3***---6.601 8--(2.92)(1.43)BTP(E)--5.262 2*----2.434 7*-(1.75)(1.72)BTP(M)----9.506 2---6.453 4*(1.27)(1.84)MPOW-2.200 6*-6.053 5**4.830 2**-7.604 4**-6.486 0*1.524 8**-3.301 3*-9.125 6*(1.94)(2.56)(2.24)(2.13)(1.70)(2.02)(1.93)(1.71)INDU6.156 2**-5.609 7*-6.399 5**7.872 3*4.903 3**-3.398 3*4.973 9*-7.294 1**(1.97)(1.87)(2.11)(1.67)(2.35)(1.88)(1.68)(2.44)MARK-3.685 0**-5.184 4***-8.615 2*-6.6121**-5.729 2*-5.576 4*-5.390 2**8.059 3*(2.13)(3.16)(1.90)(2.09)(1.76)(1.93)(2.28)(1.87)D_TIMEYesYesYesYesYesYesYesYesD_YEARYesYesYesYesYesYesYesYesConstant3.947 59.434 3*8.464 72.160 14.408 47.156 02.198 27.237 7(1.58)(1.69)(1.46)(1.58)(1.22)(1.49)(1.07)(1.50)F Statistics38.2436.3835.5941.1945.4548.4740.3846.02Prob>F0.000 10.000 70.000 20.000 90.001 10.000 50.000 00.000 6R20.691 30.712 90.661 30.681 10.665 40.652 40.671 90.710 4Adj-R20.683 40.701 40.650 90.676 60.656 80.641 90.688 00.706 7

表4 临界阈值存在性检验结果

变量γLM(1)LM(2)P(10%)资本K2.864 04.572 75.224 07.341 8劳动L5.234 17.095 47.263 23.009 2能源E6.453 28.309 28.539 36.025 7中间品M4.163 95.894 16.721 65.238 8

表5 有偏技术进步影响创新溢出效应的替代弹性阈值估计结果

变量IIIh≤γh>γBTP(K)1.645 82.350 4**(1.33)(2.29)BTP(L)9.421 61.876 2***(1.59)(3.11)BTP(E)4.499 42.138 6**(1.17)(2.05)BTP(M)5.514 76.566 5*(1.28)(1.89)MPOW7.663 19.011 0**(1.14)(2.12)INDU8.297 08.2162***(1.47)(2.62)MARK1.645 82.350 4**(1.46)(2.28)D_TIMEYesYesD_YEARYesYesF Statistics43.2445.07Prob>F0.000 00.000 0R20.652 10.677 0Adj-R20.642 50.674 0

4 结论与政策含义

4.1 结论

本文构建一个有偏技术进步的要素替代模型,利用2000—2017年中国工业面板数据进行检验。在控制市场势力、行业特征和市场化程度的影响后,结果发现:资本和能源有偏技术进步对创新溢出存在显著负向效应,劳动有偏技术进步对创新溢出存在显著正向效应,中间品有偏技术进步对创新溢出的正向效应不显著。进一步将要素替代弹性变量纳入模型后发现,当资本、劳动、能源和中间品替代弹性临界阈值分别高于2.864 0、5.234 1、6.453 2及4.163 9时,有偏技术进步对创新溢出提升具有显著正向效应。

4.2 政策含义

(1)加强顶层机制设计和统筹规划,完善资本有序进入机制,强化资本有偏技术进步对创新溢出效应的引领和支撑作用。以资本密集型适宜技术的动态比较优势为构建导向,大力培育资本有偏技术进步的自生能力。以比较优势发展战略为目标,建立高效完备的资本要素市场,利用市场化资本价格引导资本流向,抑制资本边际效率较低的部门对资本过度占有,有效降低资本有偏技术进步对创新溢出效应的抑制作用,实现要素优势向创新优势转化。加快重点基础领域和关键技术领域研究,在资本密集型产业领域超前部署,抢占关系国计民生和国家安全的前沿技术制高点,强化中国工业资本有偏技术进步的比较优势,利用资本节约型技术为中国工业提供更多“干中学”机会,从而达到充分释放创新溢出效应的目的。

(2)进一步强化劳动要素创新效率关联机制,以劳动要素存量优化带动创新效率增量调整,实现劳动有偏技术进步的要素优势向创新优势转化,鼓励劳动要素在不同所有制企业之间自由流动。通过监督和激励机制设计,进一步完善劳动有偏技术进步的创新激励机制,引导劳动要素由供给导向型创新激励向需求导向型创新激励转化,营造平等的竞争性市场环境,降低劳动要素流动制度性壁垒,改变劳动要素“误置”和“分割”的政策安排,提升劳动要素创新可收益性。在此基础上,有选择地配置劳动要素,以中国工业关联度提升作为劳动有偏技术进步的“准入门槛条件”。有针对性地利用劳动有偏技术进步带动中国工业发展,通过集群效应加强企业之间的联系,提升技术消化和创新能力,采用差异化策略在劳动专业化分工中争取竞争优势,从而诱发创新溢出效应。

(3)强化能源有偏技术进步对创新溢出效应的支撑作用。以推动高质量发展为契机,摒弃传统以能源消耗为主导的技术进步,发展以供给质量提升为主的技术进步,提高企业自主创新能力和总体技术水平。通过优化能源有偏技术进步的要素禀赋结构和技术结构,强化能源有偏技术进步的创新导向,积极引导和鼓励高附加值要素投向全球产业价值链的中高端,利用供给侧结构性改革倒逼中国工业采用适应性技术进步提升能源要素禀赋配置效率,进而充分释放创新溢出效应。

(4)通过产业战略性重组,建立有利于中间品有偏技术进步的激励机制,鼓励更多中间品以中国工业技术进步为载体参与世界前沿技术研发,落实中间品投入和政府创新补贴的税前列支等政策,在中间品投入上鼓励“走进来”,在中间品创新机制上实现“走出去”,引导中国工业利用中间品有偏技术进步加大创新开发力度。通过中间品有偏技术进步在竞争性、基础性、公益性领域参与国际科技合作,建立综合性研发机构和海外研发机构,提高中国工业利用全球创新资源和参与国际分工协作的能力,形成有利于充分释放创新溢出效应的产业组织结构。

参考文献:

[1] 李小平,李小克.偏向性技术进步与中国工业全要素生产率增长[J].经济研究,2018(10):82-96.

[2] 韩其恒,李俊青,刘鹏飞.要素重新配置型的中国经济增长[J].管理世界,2016(1):10-28.

[3] 龚刚,魏熙晔,杨先明,等.建设中国特色国家创新体系,跨越中等收入陷阱[J].中国社会科学,2017,(8):61-86.

[4] EESLEY C.Institutional barriers to growth:entrepreneurship, human capital and institutional change[J].Social Science Electronic Publishing, 2016, 27(5):1290-1306.

[5] ALEJANDRO P L, FIDEL P S.Capital-skill complementarity and biased technical change across sectors and countries[J].Social Science Electronic Publishing, 2018 (1):1-28.

[6] 钱娟,李金叶.技术进步是否有效促进了节能降耗与CO2减排[J].科学学研究,2018,36(1):49-59.

[7] 冯烽.内生视角下能源价格、技术进步对能源效率的变动效应研究——基于PVAR模型[J].管理评论,2015(4):38-47.

[8] JIN W,ZHANG Z X.The tragedy of product homogeneity and knowledge non-spillovers:explaining the slow pace of energy technological progress[J].Annals of Operations Research, 2016, 255(1-2):1-23.

[9] COE D T, HELPMAN E, HOFFMAISTER A W.North-south R&D spillovers[J].The Economic Journal, 1997, 107(440):134-149.

[10] CHEN Y, SCHWARTZ M.Product innovation incentives:monopoly vs.competition[J].Journal of Economics & Management Strategy, 2013, 22(3):513-528.

[11] 徐维祥,陈国亮,舒季君,等.基于空间连续性的“四化同步区”形成与演化机理研究[J].中国工业经济,2015(5):18-31.

[12] WELSCH H, OCHSEN C.The determinants of aggregate energy use in west Germany:factor substitution, technological change, and trade[J].Energy Economics, 2005, 27(1):93-111.

[13] BLACKORBY C, RUSSELL R R.Will the real elasticity of substitution please stand up(a comparison of the allen/uzawa and morishima elasticities) [J].The American Economic Review, 1989, 79(4):882-888.

[14] HARBERGER A C.A vision of the growth process[J].The American Economic Review, 1998, 88(1):1-32.

[15] 陈诗一.中国工业分行业统计数据估算:1980-2008[J].经济学(季刊),2011,10(3):735-776.

[16] HANSEN B E.Threshold effects in non-dynamic panels:estimation, testing, and inference[J].Journal of Econometrics, 1999, 93(2):345-368.

(责任编辑:张 悦)