0 引言

随着中国经济发展进入新常态,经济增速从高速向中高速调整,经济发展方式超越经济总量提升成为更加重要的目标,而“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念的提出为经济发展方式转变提供了动力和方向。其中,创新是经济发展方式转变的根本动力,而绿色经济增长是当前经济发展的新方向,中国亟待以创新促进经济增长转型,建设美丽中国。国家高新区作为实施创新驱动战略、发展高新技术产业、促进要素区域集聚的重要战略部署,其迅猛发展有利于形成新的经济增长点,成为推动中国经济实现绿色经济增长的重要载体。

截至2016年底,国家高新区共设立“146+1”家,产生的GDP总和达8.98万亿元,占2016年中国国内生产总值的12.1%,超过了国内最大经济省份广东省GDP(7.95万亿元)。循环累积的集聚效应提高了区域经济生产效率、增加了地区创新活动产出[1],国家高新区以其高战略性逐渐成为经济增长新动力。自高新区设立以来,学术界对其进行了大量研究,但大多集中于研究高新区对经济发展[2]、产业转型升级[3-4]、企业成长[5]等的积极作用,却鲜有文献对高新区与绿色经济增长关系进行研究。本文尝试将二者联系起来,评价国家高新区建设对绿色经济增长的影响,这对国家高新区建设,尤其是对中国绿色经济增长具有重要现实意义。

绿色经济增长表现为绿色全要素效率增长,综合考虑资源环境约束的全要素生产率已成为绿色经济增长的核心指标[6] 。已有研究多从节能减排入手研究绿色全要素效率[7-12]。

近年来,绿色全要素效率常用于衡量经济发展绩效和能源效率,而距离函数具有兼顾期望产出和非期望产出的优点,被广泛用于绿色全要素效率测度。早期研究大多使用Shephard距离函数和方向距离函数,但Shephard距离函数局限于期望产出和非期望产出的同比例增减,不符合期望产出不变情况下的节能减排。为了解决这一问题,Chung等[13]在Luenberger短缺函数的基础上提出方向距离函数,通过指定方向向量,在期望产出扩大的同时等比例节能减排。符合绿色经济增长的思想,但等比例增减的限制过于严格,一是径向测度与现实不符,没有考虑到跨期不可行解问题;二是该方法可能存在“松弛误偏”,即效率被高估[14]。为了解决径向问题,Zhou等[15]在方向距离函数的基础上,提出了非径向方向距离函数,放松了期望产出增加和节能减排的等比例假设,允许增减变动比例不同,与方向距离函数相比更具灵活性。为了解决不可行解问题,学者们提出多种构造生产边界的方法。其中,Oh[16]将全局生产边界与方向距离函数结合;Zhang &Choi[17]考虑到松弛误偏和不可行解问题,以非径向方向距离函数为基础,构造全要素二氧化碳排放绩效指标,并将其分解为效率变化和技术进步;王兵等[18]充分考虑了投入及污染排放效率,将全局技术引入非径向方向距离函数,构造绿色全要素效率,解决径向、角度及不可行解问题;李江龙和徐斌[19]运用非径向方向距离函数测度了2003-2012年地级市绿色经济增长水平。

已有文献为本研究提供了良好借鉴,本文尝试从以下两个方面进行拓展:一是从地级市层面对城市绿色经济增长水平进行测度;二是从理论和实证两个方面分析高新区能否促进中国绿色经济增长,其影响机制和传导途径如何,高新区的设立对不同城市绿色经济增长是否存在差异等。本文边际贡献在于:①在研究视角上,以国家高新区的建立作为政策冲击,首次检验其对绿色经济增长影响;②在研究方法上,运用非径向方向距离函数评估城市绿色经济增长率,将高新区的设立作为准自然实验,采用PSM-DID进一步分析高新区对绿色经济增长的影响;③对高新区进行异质性分析,对绿色经济增长来源进行分解,探讨国家高新区对绿色经济增长的影响机制,并通过引入中介效应模型进行传导途径分析,深化高新区对绿色经济增长影响的解读。

1 理论分析

佩鲁认为推进型企业通过创新活动和技术扩散改善创新效率,并通过外部经济和产业关联的乘数效应推动其它产业增长。佩鲁认为增长极的形成应具备3个条件:①该地区存在具有创新能力的企业群体和企业家群体;②具有规模经济效益,增长极地区需要大规模的资本、技术及人才;③要有适宜经济发展的外部环境,即完备的基础设施条件、市场环境和政策引导。布代维尔提出区域发展极理论,认为推进型企业的集聚形成增长极,并与所在城市相结合。赫希曼提出核心边缘理论,认为核心区和边缘区密切联系,一方面核心区从边缘区吸收生产要素,另一方面核心区不断将创新向边缘区进行扩散,促进整个区域系统发展。现阶段经济发展的关键是技术进步与创新,推进型企业是主要创新源。而国家高新区具有大量符合现代化特征的推进型企业,富含优秀人才和先进技术等良好的创新环境,能够进行原始创新和引进技术再创新,及时推广和扩散,实现创新示范效应。

熊彼特认为创新可分为5种情况:一是采用新的生产方式,即相关部门还未检验的生产方法,该方法不需以科学新发现为基础,还可存在于商业上对一种商品进行新的处理;二是推出一种新的产品,即消费者尚不熟悉的产品或某一产品新的品质;三是获得生产材料的新供应来源,无论这一来源是否曾经存在或是新创造的;四是开辟新的市场,即相关部门以前未进入的市场,无论这一市场之前是否存在;五是实现新的组织,比如新形成或打破一种垄断地位。学者将这5种情况归纳为技术创新、产品创新、配置创新、市场创新和组织创新。①高新区大多是高新技术产业密集区,产业在空间上集聚会增大知识外溢与信息交易范围,进而促进技术创新;②高新区通常具有良好的工业基础,通过与技术开发优势的有效结合,可以使得大量研发的新技术快速转化为新产品,促进产品创新;③高新技术企业可以通过新一代信息技术的使用,实现智慧生产,灵活调度劳动、资本和能源等生产要素,促进资源和要素配置创新,提高配置效率;④高新区的高技术企业不断研发新材料和新产品,进一步开拓新市场,这些新市场又会产生更多以先进要素为导向的新兴经济增长点,实现市场创新;⑤高新区企业由于自身发展的特点,在企业发展战略、管理制度和内部控制等方面日益与国际接轨,较为先进,形成组织创新。结合熊彼特创新理论,本文认为高新区创新是包括技术创新、产品创新、配置创新、市场创新和组织创新的一种综合创新。

上述分析表明,国家高新区更多地表现为创新驱动增长方式。基于Grossman & Krueger[20]的创新分析,以创新驱动为特点的国家高新区设立,产生人力资本效应、财政配置效应、产业结构效应和对外开放效应,进而促进城市绿色经济增长。具体分析如下:①创新驱动的增长方式主要依靠知识资本和人力资本等无形要素实现要素新组合[21]。科学新发现逐渐成为科技创新的源头,而新知识、科学新发现在高校和科研院所之间的流动性强,国家高新区对大学和科研院所创新成果产生越来越强烈的需求,影响其对高素质人才的培养,产生人力资本效应。Bodman & Le[22]认为人力资本对绿色经济增长有直接影响,教育提升劳动力的生产和创新水平,提高要素生产率。杨文举[23]运用引入人力资本的绿色经济增长核算模型,发现人力资本对中国绿色经济增长具有较大促进作用。因此,人力资本效应可能促进绿色经济增长;②高新区技术创新产生外溢效应,对政府科技研发投入产生激励作用,优化政府财政资源支出配置[24]。高新区通过市场创新,使资源从高效率企业依次流向低效率企业,开拓的新市场也吸引财政资金流入,同时,组织创新以科学的方法降低交易成本,提高资源利用效率,实现财政配置效应。田卫民[25]得出1953-2007年中国政府研发投入对中国经济增长贡献达9.11%,与世界银行结论一致。可见,财政配置效应可能影响绿色经济增长;③创新影响产业发展,高新区产业技术创新促进主导产业更替,推动产业结构调整和升级[26],以技术外溢带动传统产业结构高级化。一方面利用新技术和新产品实现对传统产业的改造,另一方面不断淘汰落后企业,优化产业结构。Peneder[27]提出“结构红利假说”,认为产业结构调整促进生产要素从低生产率向高生产率水平的部门流动,推动经济增长。因而,产业结构效应促使要素的产出弹性发生变化,可能影响绿色经济增长;④高新区是高新技术企业参与国际竞争的平台,同时也是对外开放的窗口,在生产成本、产业配套能力和集聚效应等方面的优势对外商直接投资具有巨大吸引力[28]。Marta Beng[29]运用1970-1999年拉丁美洲18个国家面板数据,发现东道国外商直接投资与经济增长显著正相关,外商直接投资对经济增长有明显促进作用。刘宏和李述晟[30]运用中国1985-2010年数据,得出外商直接投资对中国经济增长具有明显促进作用。基于此,对外开放效应可能对绿色经济增长产生影响。

综上所述,高新区建设在实践过程中已经具备创新驱动发展的特点,通过技术创新、产品创新、配置创新、市场创新和组织创新,推动产生人力资本效应、财政配置效应、产业结构效应和对外开放效应,进而促进区域绿色经济增长。由此,国家高新区的设立可能影响绿色经济增长的传导,如图1所示。

2 研究方法

2.1 模型设定

本文使用双重差分法(DID)实证检验国家高新区设立对城市绿色经济增长的影响。截至2016年底,中国已建成“146+1”个国家高新区。

本文数据包含2003—2016年中国地级市相关变量,剔除具有特殊性的四大直辖市及数据缺失严重的西藏,剔除经济特区海南省,最终选定277个地级市面板数据,原始数据来源于《中国城市统计年鉴》。在选定的277个城市中,有126个城市设立高新区,作为实验组;其它151个城市未设立国家高新区,作为控制组。DID模型构建分为两步,即设立地点和时间两个虚拟变量:①政策地点虚拟变量。实验组为建立高新区的城市,赋值为1,控制组为未建立高新区的城市,赋值为0;②政策时间虚拟变量。由于国家高新区的设立是逐年批复的,设立高新区年份之前,定义为0,设立当年及之后年份,定义为1。这两个虚拟变量作为核心解释变量did,即国家高新区的设立。中国城市间发展具有较大异质性,而DID方法的使用需要实验组和控制组城市除高新区的建立外尽可能相似。DID模型能避免内生性问题,却存在样本偏差。基于此,为了解决样本选择偏差,引入Heckman[31]、Rosenbaum &Rubin[32]的倾向得分匹配法(PSM)。因此,本文采用PSM-DID相结合的方法,以准确评估国家高新区设立对绿色经济增长的影响。

根据上述分析,本文基于PSM-DID进行估计:①利用PSM对实验组匹配相应的控制组;②在第一步的基础上进行DID分析。具体模型如下:

(1)

其中,GEGI为绿色全要素增长率,X为控制变量,控制一些影响绿色全要素经济增长率的相关变量,μi为各城市的个体固定效应,ηt为时间固定效应,ε为随机干扰项。

2.2 数据说明

2.2.1 被解释变量

本文被解释变量为绿色全要素增长率,采用非径向方向距离函数,将中国277个城市作为基本决策单元,研究数据为2003-2016年,共14期,每个决策单元每期投入 进行生产,得到期望产出

进行生产,得到期望产出 同时产生非期望产出

同时产生非期望产出 其中,A、B和C分别表示投入、期望产出和非期望产出种类。

其中,A、B和C分别表示投入、期望产出和非期望产出种类。

P={(x,y;u):x既可以生产y,同时生产副产品u}

(2)

此外,假设生产技术满足以下条件:一是期望产出和非期望产出的弱可处置性,意味着非期望产出的减少是要付出代价的,二是期望产出和非期望产出零交集,即非期望产出无可避免。

表1 绿色经济绩效投入产出变量及数据说明

类别变量数据及说明投入资本(K)采用“永续盘存法”对地级市资本存量数据进行估算。以1996年为基期,平减到2002年不变价。其中1996—2009年数据来源于柯善咨[33],2009-2016年数据为作者在其基础上进行计算劳动(L)全市年末从业人员数能源(E)地级市电力消费数据期望产出GDP(Y)2002年不变价的地级市实际GDP非期望产出废水(F)全市工业废水排放二氧化硫(S)全市工业二氧化硫排放

如表1所示,本文投入要素包括资本(K)、劳动(L)和能源(E),期望产出为GDP(Y),非期望产出为废水(F)和二氧化硫(S)。为了增强各期之间绿色全要素效率的可比性及避免线性规划无解问题,本文采用研究期内的所有样本点构建生产前沿面,构建全局非径向方向距离函数(GNDDF)。

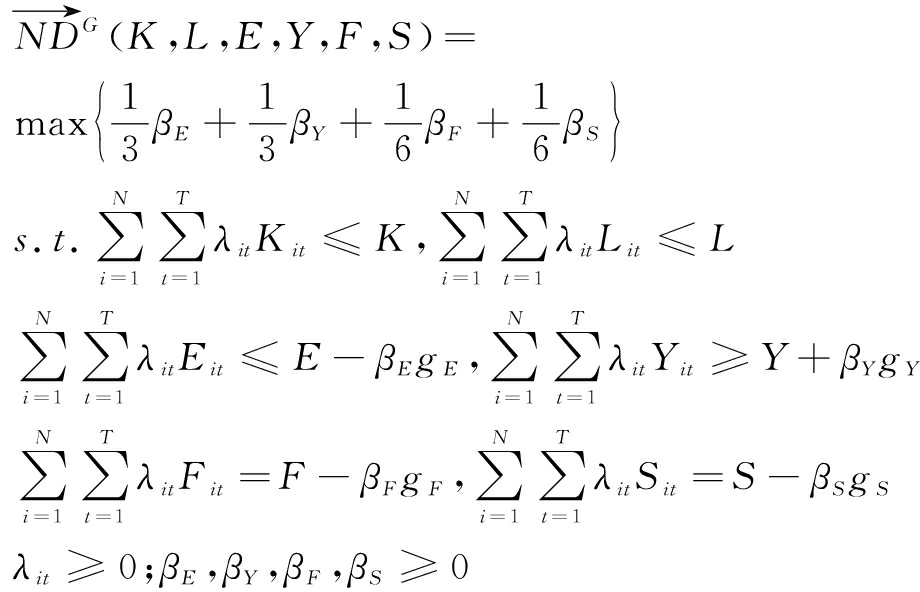

(3)

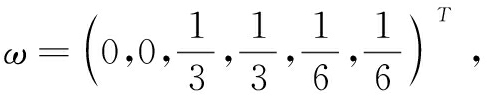

其中,松弛变量β=(βK,βL,βE,βY,βF,βS)T≥0是各投入产出变量增减的比例,相比于DDF函数,允许各要素的增减方向和比例均不相同。ω=(ωK,ωL,ωE,ωY,ωF,ωS)T是绿色效率评价中各投入产出变量的权重,本文假定投入、期望产出和非期望产出同等重要,考虑到投入要素的可替代性,参考Zhang &Choi[17]的方法选取权重向量 测度绿色全要素效率的纯效应。g=(gK,gL,gE,gY,gF,gS)T为方向向量,表示各要素变化的方向,本文选取g=(0,0,-E,Y,-F,-S)T,充分考虑能源节约、经济增长和污染物减排3种情况,纳入以下线性规划过程求解。

测度绿色全要素效率的纯效应。g=(gK,gL,gE,gY,gF,gS)T为方向向量,表示各要素变化的方向,本文选取g=(0,0,-E,Y,-F,-S)T,充分考虑能源节约、经济增长和污染物减排3种情况,纳入以下线性规划过程求解。

(4)

其经济内涵为,在实现期望产出最大的情况下,投入要素和污染物排放最小化。求解式(4),可以得到最优解 根据最优解构建绿色经济绩效评价指标。借鉴zhou等[15]将绩效定义为实际效率与潜在效率比值的做法,本文定义能源绩效为实际能源效率与潜在能源效率的比值,污染物排放绩效为实际污染物效率与潜在污染物效率的比值,两者综合反映消耗和污染物排放的影响,其值越高,表明绿色全要素效率越高。

根据最优解构建绿色经济绩效评价指标。借鉴zhou等[15]将绩效定义为实际效率与潜在效率比值的做法,本文定义能源绩效为实际能源效率与潜在能源效率的比值,污染物排放绩效为实际污染物效率与潜在污染物效率的比值,两者综合反映消耗和污染物排放的影响,其值越高,表明绿色全要素效率越高。

GEIit=

(5)

进一步,本文借鉴Zhang &Choi[17]的方法,以绿色全要素效率变化作为绿色全要素增长率,即绿色经济增长指标(GEGI)。

(6)

2.2.2 核心解释变量

本文核心解释变量是国家高新区设立。根据《中国火炬统计年鉴(2017)》及《中国开发区审核公告目录(2018)》公布的国家高新区名单及设立时间分别赋值,得到核心解释变量国家高新区的设立did。

2.2.3 控制变量

控制变量的选取,参考已有研究中讨论的可能对绿色经济产生影响的因素:①地区市场化程度。私有部门反映一个地区的市场活跃度,本文选取从业人员总数中私有部门职工的比重衡量市场化程度 [34];②财政支出规模,当财政支出用于教育投入和改善基础设施等方面时有利于地区技术进步,当资源用于行政时会导致低效率,本文选取财政支出占GDP比重衡量财政支出规模[19];③基础设施建设水平,城市基础设施建设在提高居民生活质量的同时,对城市经济效益也大有改善,本文采用人均城市道路面积衡量基础设施建设。上述3个变量分别用market、fiscal和infrastructure表示。

3 实证结果与分析

3.1 样本匹配情况

首先采用基于核匹配法(kernel matching)的PSM作为实验组寻找控制组。对did相应的控制变量进行Logit回归得到倾向匹配得分,倾向匹配得分最接近的控制组城市即为设立高新区实验组的配对城市,减少对绿色全要素增长率的系统性差异。

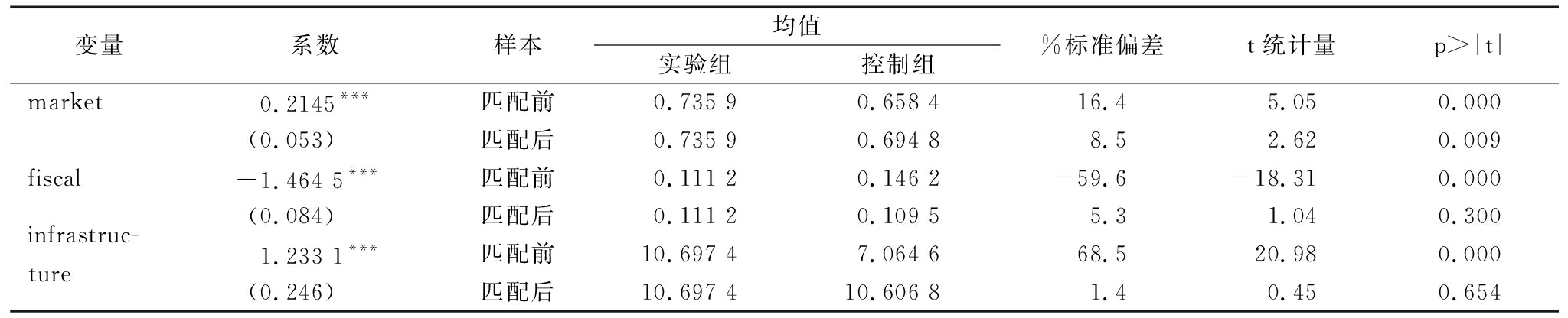

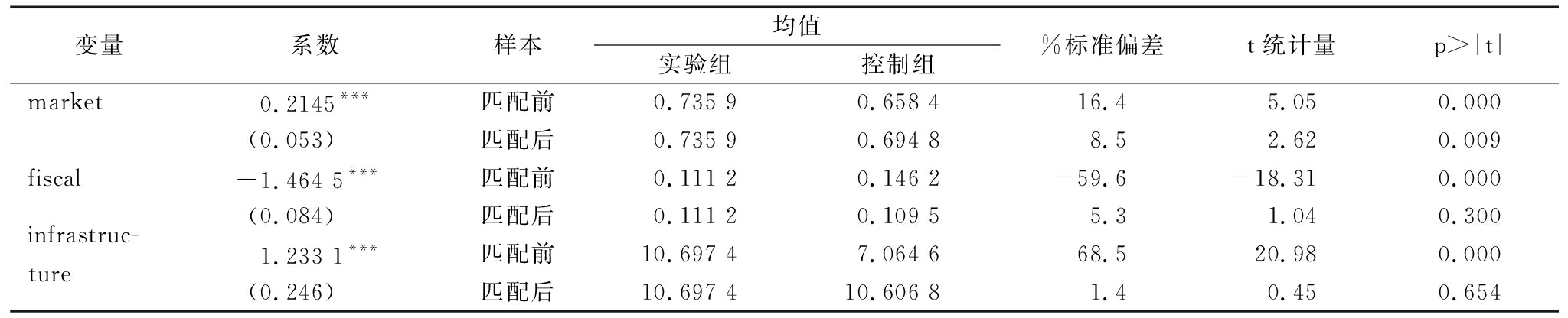

表2 倾向得分匹配与平衡检验结果

变量系数样本均值实验组控制组%标准偏差t统计量p>|t|market0.2145***匹配前0.735 90.658 416.45.050.000(0.053)匹配后0.735 90.694 88.52.620.009fiscal-1.464 5***匹配前0.111 20.146 2-59.6-18.310.000(0.084)匹配后0.111 20.109 55.31.040.300infrastruc-ture1.233 1***匹配前10.697 47.064 668.520.980.000(0.246)匹配后10.697 410.606 81.40.450.654

注:*、**和***分别表示在10%、5%和1%水平下显著,括号内为标准差,下同

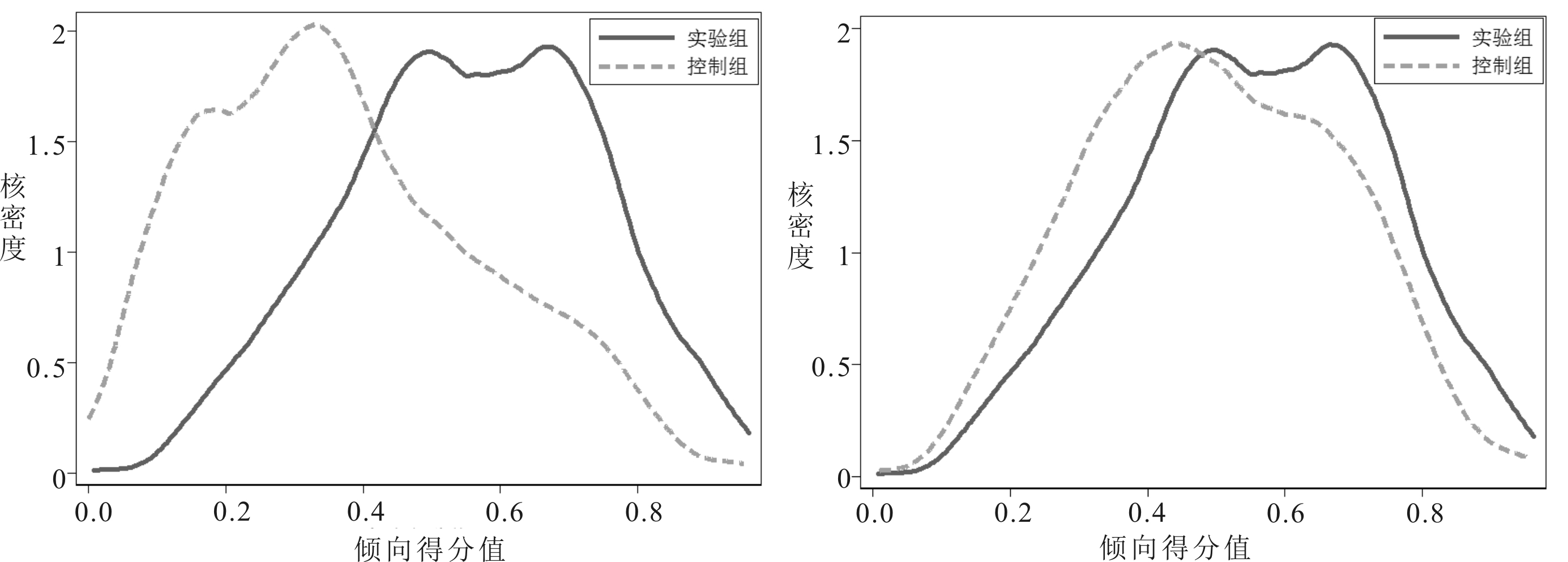

表2为倾向得分匹配的Logit回归结果及匹配前后变量的平衡情况。匹配之后,变量的标准偏差均显著变小,说明匹配之后的两组样本具有较好的可比性。通过倾向得分值密度分布图可知,匹配后实验组和控制组的概率分布相较于匹配前接近程度大幅提高,进一步说明本文在一定程度上减少了样本偏差,匹配效果较好。

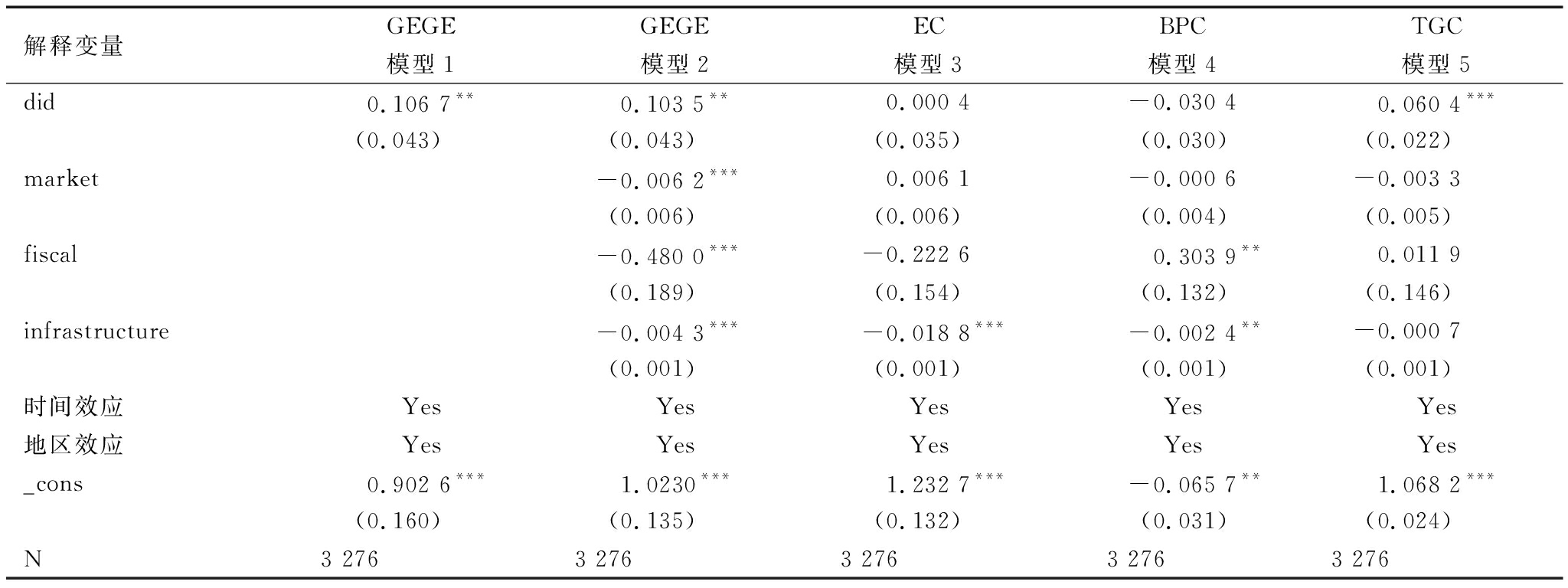

3.2 基准回归结果

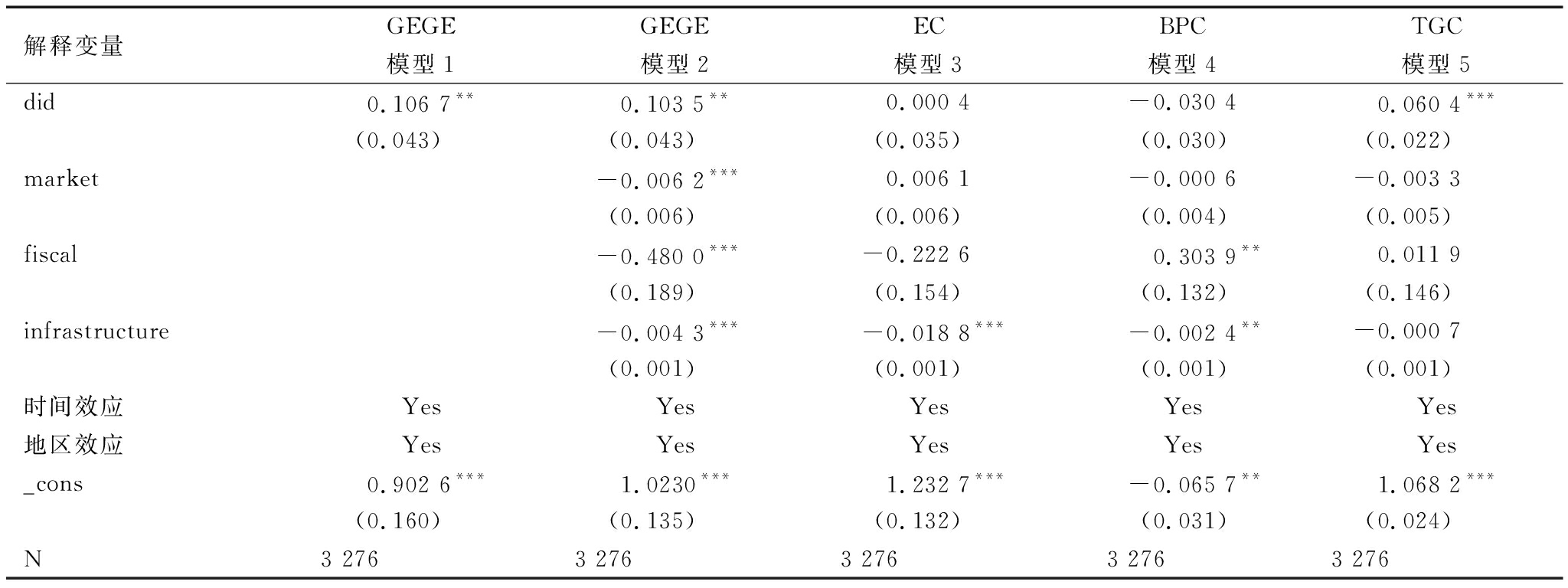

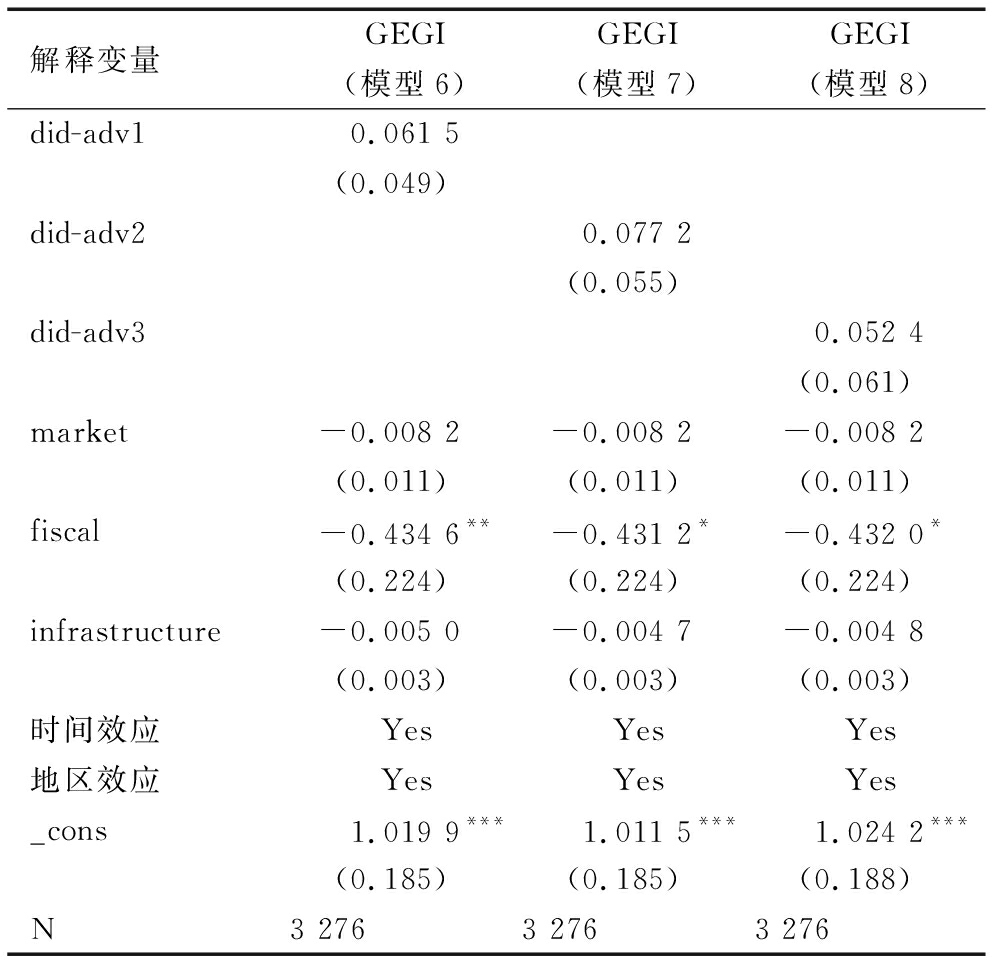

根据式(1),模型1为不加入控制变量的回归结果,模型2为加入市场化水平、财政支出规模和基础设施等控制变量后的模型回归结果。结果显示(见表3第2、3列),无论是否加入控制变量,高新区的设立对绿色全要素增长率均为显著正向影响。这说明国家高新区政策实施后,在国家高新区设立的政策影响下,实验组城市的绿色全要素增长率相比控制组城市增长更大,由此,本文认为国家高新区设立促进城市绿色经济增长。设立高新区城市的绿色经济增长率高出未设立城市约0.103 5,在5%的水平下显著。

表3 模型估计结果

解释变量GEGEGEGEECBPCTGC模型1模型2模型3模型4模型5did0.106 7**0.103 5**0.000 4-0.030 40.060 4***(0.043)(0.043)(0.035)(0.030)(0.022)market-0.006 2***0.006 1-0.000 6-0.003 3(0.006)(0.006)(0.004)(0.005)fiscal-0.480 0***-0.222 60.303 9**0.011 9(0.189)(0.154)(0.132)(0.146)infrastructure-0.004 3***-0.018 8***-0.002 4**-0.000 7(0.001)(0.001)(0.001)(0.001)时间效应YesYesYesYesYes地区效应YesYesYesYesYes_cons0.902 6***1.0230***1.232 7***-0.065 7**1.068 2***(0.160)(0.135)(0.132)(0.031)(0.024)N3 2763 2763 2763 2763 276

3.3 反事实检验

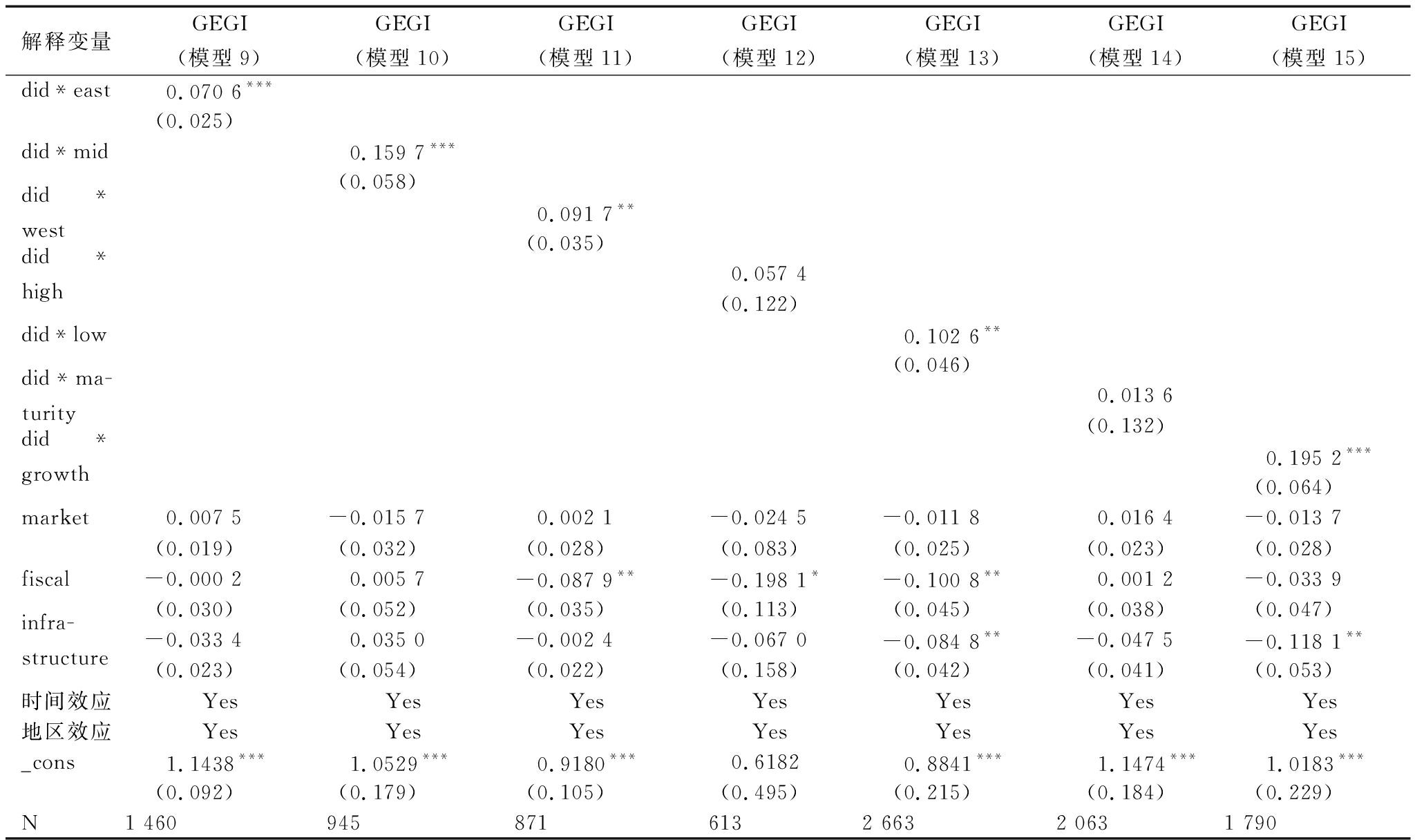

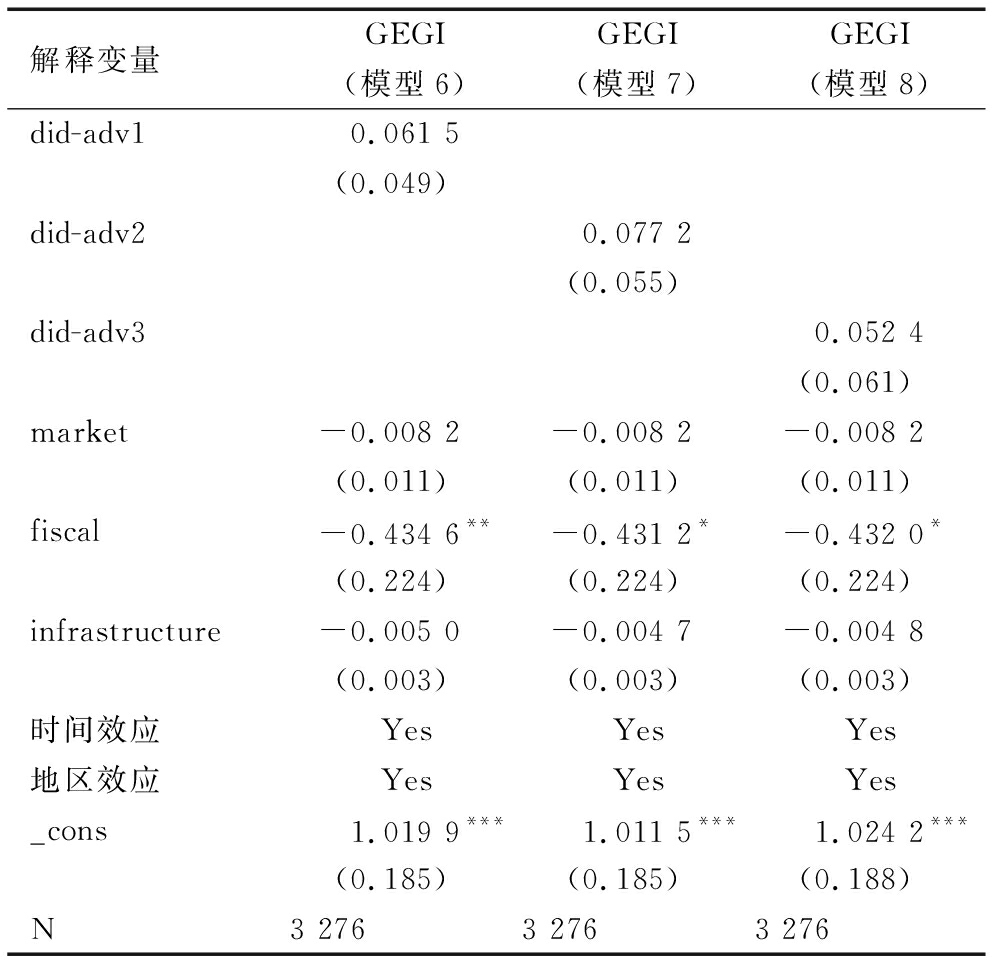

为了检验基准模型回归结果的稳健性,需对国家高新区影响绿色全要素增长率进行反事实检验,即检验国家高新区未建设时,虚拟变量国家高新区设立对绿色全要素增长的影响。若虚拟变量对绿色经济增长的影响并不显著,则在国家高新区建设前,不存在国家高新区对绿色经济增长产生影响这一结论,说明实验组和控制组不存在系统性误差,基准模型中的结论是可信的;反之,则说明不可信。本文将高新区的设立时间分别提前一年(did-adv1)、两年(did-adv2)和三年(did-adv3)进行验证。回归结果见表4。

表4 国家高新区对绿色全要素增长率的反事实检验结果

解释变量GEGIGEGIGEGI(模型6)(模型7)(模型8)did-adv10.061 5(0.049)did-adv20.077 2(0.055)did-adv30.052 4(0.061)market-0.008 2-0.008 2-0.008 2(0.011)(0.011)(0.011)fiscal-0.434 6**-0.431 2*-0.432 0*(0.224)(0.224)(0.224)infrastructure-0.005 0-0.004 7-0.004 8(0.003)(0.003)(0.003)时间效应YesYesYes地区效应YesYesYes_cons1.019 9***1.011 5***1.024 2***(0.185)(0.185)(0.188)N3 2763 2763 276

根据模型6-模型8可知(见表4第2、3、4列),将国家高新区建设时间分别提前,虚拟变量对绿色全要素增长率均无显著影响,不存在系统性误差。由此表明,基准模型的结果是可信的。

3.4 影响机制检验

为了检验国家高新区设立对绿色经济增长的影响机制,将绿色全要素增长率指标分解为追赶效应(EC)、创新效应(BPC)和技术领导者转移效应(TGC)3个部分。其中,C、I和G分别表示当期组群、跨期组群和全局。TE、BPR和TGR分别表示技术效率、当期组群和跨期组群技术的差距、跨期组群技术和全局技术的差距。EC测度组群内绿色全要素效率在两期的变化,表示组群内决策单元对当期技术前沿面的“追赶效应”,EC>1表示决策单元相较于上期更接近当期组群内技术前沿面。BPC表示组群内跨期技术相比当期技术水平下绿色全要素效率变化,BPC>1表示当期技术前沿面靠近跨期技术前沿面,称为组群内绿色全要素效率的“创新效应”,即促使组群当期技术前沿面偏向组群内跨期技术前沿面。TGC表示特定组群与全局技术之间技术差距的变化,TGC>1表示决策单元对应的跨期组群技术相较全局技术的差距在缩小,TGC可以判断哪些决策单元向全局技术靠近的速度更快,相对速度可能在不同决策单元之间发生变化,称为相对全局前沿面的“技术领导者转移效应”[17]。

(7)

将式(1)的被解释变量GEGI分别换成EC、BPC和TGC进行回归。从模型3-模型5回归结果来看(见表3第4、5、6列),did并未显著促进EC和BPC,国家高新区设立对绿色经济增长的影响主要通过TGC实现,在1%的水平下显著。TGC增大意味着决策单元所在的跨期组群技术向全局技术靠近,存在“技术领导者转移效应”。因为每个决策单元对应前沿面上不同的点,不同决策单元具有不同的TGR和TGC,通过TGC可以判断向全局技术靠近速度更快的决策单元。与此同时,由于TGC相对大小不断变化,TGR最大意味着对应的跨期组群技术前沿最靠近全局技术前沿,有可能上一期决策单元a城市的TGR最大,而下一期决策单元b城市的TGR最大,即在不同时期会发生技术领导者转移。不同决策单元在不同时期靠近全局技术的相对速度不断变化,表明高新区设立使不同城市绿色经济增长不断提高,存在技术领导者转移,形成“你追我赶”之势。

3.5 传导途径检验

从前文实证结果可知,国家高新区设立能够显著促进城市绿色经济增长,但其传导途径尚缺乏论证。正如前文分析,高新区作为先行区和试验田,以创新驱动人力资本效应、财政配置效应、产业结构效应和对外开放效应,进一步促进绿色经济增长。本文借鉴Baron &Kenny[35]的中介效应法进行传导途径检验,验证国家高新区创新驱动的四大效应:①将did与城市创新进行回归,若系数显著,则说明国家高新区的设立促进城市绿色经济增长;②将did与四大效应分别进行回归,若系数显著,表明高新区的设立产生了四大效应;③将did和城市创新同时对四大效应进行回归,若did的系数不显著或显著但系数降低,说明高新区的设立驱动了四大效应。传导途径检验步骤如下:

验证国家高新区设立对城市创新的影响:

(8)

验证国家高新区设立对四大效应的影响:

(9)

将did和城市创新同时放入回归方程:

(10)

其中,inno为城市创新指标,用人均专利授权数表示,预期符号为正,表明国家高新区设立促进了城市创新。rlzb为人力资本效应,衡量指标为每万人普通高等学校在校学生数,高新区对人力资本的要求较高,可能会影响该地区技术创新能力。czpz为财政配置效应,用地方财政支出中科研事业费支出占GDP的比重表示。高新区多为技术密集型企业,增加研发投入可能提高资源利用效率。cyjg为产业结构效应,用第三产业GDP和第二产业GDP的比重表示。dwkf为对外开放效应,用实际利用外资金额占GDP的比重表示。

表5 国家高新区的设立创新驱动四大效应检验结果

innorlzbrlzbczpzczpzcyjgcyjgdwkfdwkfdid2.275 7***1.623 0***0.731 7***2.476 7***0.545 4***0.1511***0.085 5***1.628 3***0.323 8***(0.061)(0.045)(0.045)(0.068)(0.053)(0.019)(0.023)(0.061)(0.059)Inno0.391 8***0.853 5***0.028 5***0.580 1***(0.010)(0.012)(0.005)(0.014)N3 2673 2743 2653 2763 2673 2763 2673 1943 185

表5结果显示,第一步回归结果表明,国家高新区的设立显著促进城市创新发展。第二步回归结果显示,国家高新区设立与四大效应回归结果均显著为正,表明国家高新区的设立产生了四大效应。进而检验国家高新区建设促进创新对四大效应的影响,第三步检验结果显示,人力资本效应、财政配置效应、产业结构效应和对外开放效应系数显著,did系数降低,由此表明国家高新区通过创新驱动了四大效应。进一步分析四大效应对绿色经济增长的影响,结果表明,财政配置效应、人力资本效应和对外开放效应促进了绿色经济增长,影响系数为0.0538、0.0401和0.0340,分别在5%、1%和10%水平下显著。而产业结构效应并未通过显著性检验,说明高新区设立通过创新带动母城产业结构升级,但产业结构升级并未促进绿色经济增长,可能是因为产业结构升级在地区绿色经济增长中并未起到关键作用,技术进步对地区绿色经济增长的改善作用更加突出[36-37]。

4 异质性分析

4.1 区域异质性检验

区位条件是影响高新区绩效的重要因素,不同区域的影响强度有所不同[38]。所有地区综合来看,高新区能够有效促进绿色经济增长。但由于国家早期差异化发展战略以及资源禀赋和交易成本差异,中国区域发展表现出不均衡不充分的特点,高新区发展质量也不尽相同。在此背景下,高新区对不同区域城市绿色全要素增长率的影响是否存在差异性呢?本文分别从东部、中部和西部地区对国家高新区影响绿色经济增长进行异质性检验。

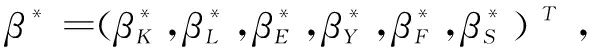

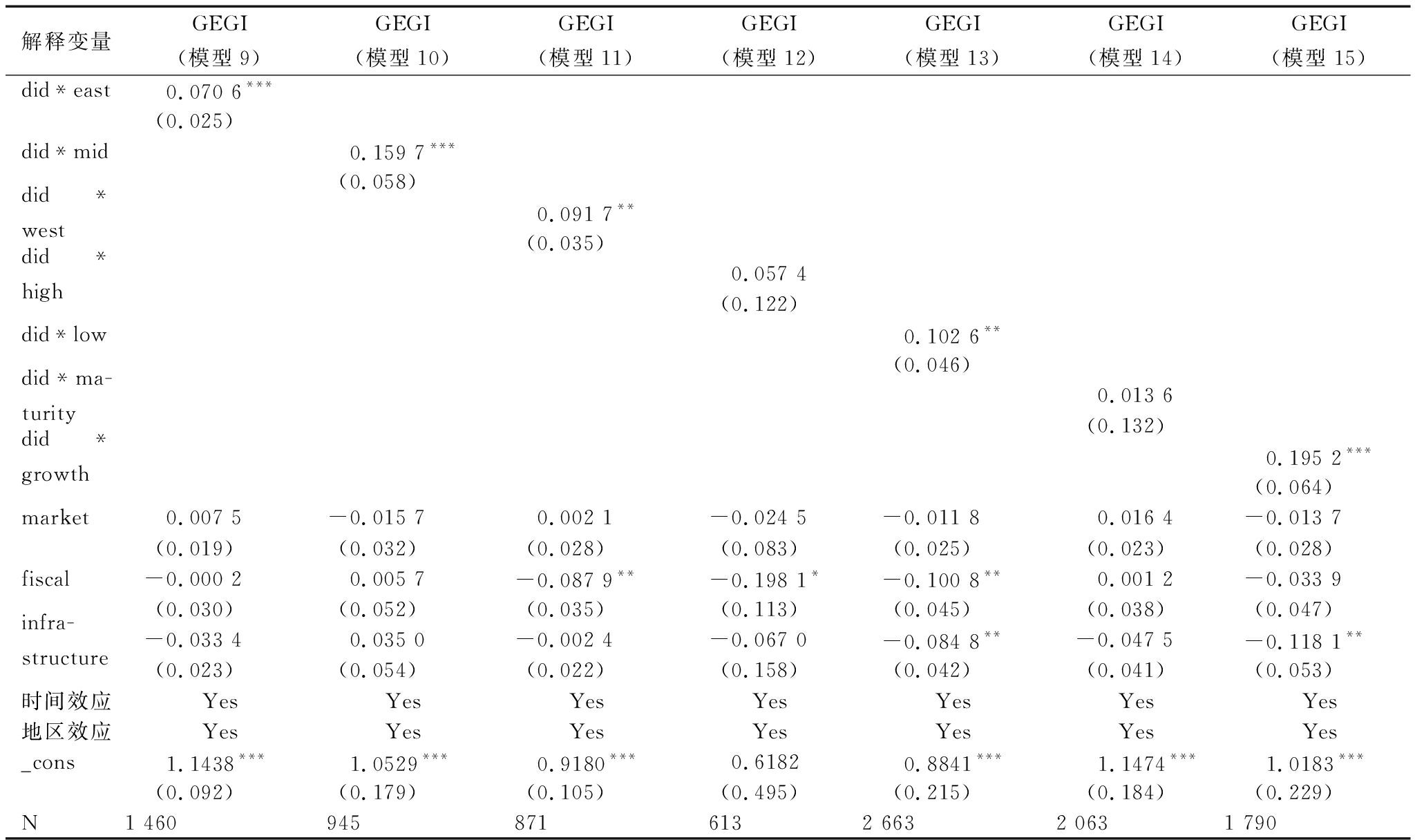

表6 国家高新区对城市绿色全要素增长率的异质性检验结果

解释变量GEGIGEGIGEGIGEGIGEGIGEGIGEGI(模型9)(模型10)(模型11)(模型12)(模型13)(模型14)(模型15)did*east0.070 6***(0.025)did*mid0.159 7***(0.058)did*west0.091 7**(0.035)did*high0.057 4(0.122)did*low0.102 6**(0.046)did*ma-turity0.013 6(0.132)did*growth0.195 2***(0.064)market0.007 5-0.015 70.002 1-0.024 5-0.011 80.016 4-0.013 7(0.019)(0.032)(0.028)(0.083)(0.025)(0.023)(0.028)fiscal-0.000 20.005 7-0.087 9**-0.198 1*-0.100 8**0.001 2-0.033 9(0.030)(0.052)(0.035)(0.113)(0.045)(0.038)(0.047)infra-structure-0.033 40.035 0-0.002 4-0.067 0-0.084 8**-0.047 5-0.118 1**(0.023)(0.054)(0.022)(0.158)(0.042)(0.041)(0.053)时间效应YesYesYesYesYesYesYes地区效应YesYesYesYesYesYesYes_cons1.1438***1.0529***0.9180***0.61820.8841***1.1474***1.0183***(0.092)(0.179)(0.105)(0.495)(0.215)(0.184)(0.229)N1 4609458716132 6632 0631 790

根据模型9-模型11可知(见表6第2、3、4列),三大地区国家高新区设立对绿色全要素增长率的促进作用存在明显差异性。其中,中部地区高新区对城市绿色全要素增长率促进效应最大,高于模型2全样本回归结果0.103 5(见表3第3列),高于西部地区和东部地区。国家高新区在中西部地区对绿色经济的带动作用更大。对于东部经济发达地区,更多扮演“锦上添花”的角色,作用相对较小[2]。本文认为中部地区高新区极大地促进绿色经济增长的原因可能是,从地理位置角度,中部位于东部和西部地区之间,一方面中部地区更容易分享东部地区的知识溢出效应,另一方面有利于吸引西部地区的高端人才等核心要素。同时表明,中西部地区高新区对绿色全要素增长率的促进还处于上升阶段,而高新区发展对东部地区绿色经济增长的促进已经越过最高门槛,处于下降阶段,也说明东部发达地区国家高新区开展突破性改革具有紧迫性。

4.2 城市行政级别异质性检验

城市行政级别可能使高新区对绿色经济增长产生不同影响,相较而言,省会、副省级和较大城市等相比一般等级的城市在经济发展水平、技术创新能力、交易成本、产业发展和生产要素等方面都更具优势。本文按照城市等级,将省会城市、副省级城市和“较大城市”定义为高等级城市,将其余城市定义为低等级城市。模型12和模型13显示(见表6第5、6列),低等级城市设立国家高新区对于带动绿色经济增长的作用更大。国家高新区对城市绿色经济增长的促进作用呈现出“边际效应递减”规律[2]。本文回归结果表明,绿色经济增长也符合这一规律。

4.3 成长周期异质性检验

国家高新区经过30多年建设发展,其中有两次集中批复期,一次是1991和1992年批复52家;另一次是2010年批复了26家。按照生命周期3个阶段进行划分:初创期(1-6年)、成长期(7-11年)和成熟期(12年及以上),第一期集中批复已过20余年,为“成熟期”国家高新区;而第二次集中批复已过8年,处于“成长期”国家高新区。处于不同成长周期的高新区是否对绿色全要素增长率产生不同影响呢?本文分别基于“成熟期”和“成长期”对国家高新区影响绿色全要素增长率进行异质性检验(见表6第7、8列)。国家采用梯度不均衡发展战略设立国家高新区,最先获批成立高新区的城市是各区域的经济中心,资源禀赋丰富,有利于高新区快速成长,也有利于高新区向外扩散,后期将高新区设立在较小区域范围内的中心城市。这说明二三线城市国家高新区的后发优势开始展现,也表现出中国实施创新驱动发展战略从一线城市广泛扩展到全国范围的“全面创新”。与城市行政等级的异质性检验相对应,呈现出“边际效应递减”规律。这也表明,国家高新区设立不仅能推动城市绿色经济增长,还能通过合理布局缩小区域绿色经济发展差异。

5 结论与政策建议

5.1 研究结论

本文利用2003-2016年中国277个地级市面板数据,采用倾向匹配的双重差分法分析国家高新区设立对绿色经济增长的影响,研究结论如下:

国家高新区的设立推动了城市绿色经济增长,且这种推动作用主要通过“技术领导者转移效应”实现。高新区的设立使不同城市绿色经济增长不断提高,竞相发展,技术领导者不断变化。进一步,中介效应模型分析表明,高新区以创新为中介,对母城产生人力资本效应、产业结构效应、财政配置效应和对外开放效应。其中,人力资本效应、财政配置效应和对外开放效应促进了绿色经济增长,而产业结构效应并未促进绿色经济增长。这一结论不难理解,高新区以创新驱动为发展战略,受教育水平较高的劳动力学习和掌握技术相对容易,而受教育水平较低的劳动力掌握技术需要的时间较长。在人力资本水平较高的区域,高新区更容易促进绿色经济增长。其次,政府研发投入不仅反映区域对科技的重视,还反映了其绿色经济增长趋势及可持续发展能力。此外,外商直接投资可以增加本地区资本积累,引进新技术,改善产品性能,提高资源配置效率,促进绿色经济增长[30]。而产业结构升级在地区绿色发展中并未起到关键作用,说明第三产业并不总是比第二产业更清洁。异质性研究表明,三大地区国家高新区设立对绿色经济增长的促进作用存在明显差异。中部地区高新区对城市绿色经济增长促进效应最大,高于西部地区和东部地区。低等级城市设立国家高新区对于带动绿色经济增长的作用更大,不同城市行政等级的国家高新区对城市经济增长的促进作用呈现出“边际效应递减”规律。类似地,“成长期”国家高新区相较于“成熟期”更能促进绿色经济增长。这也表明,国家高新区的设立能通过合理布局缩小区域绿色经济发展差异。

5.2 政策建议

本文研究结论对支持高新区以创新驱动战略为核心,发展高新技术产业,推动绿色经济增长具有重要指导意义。因而,提出以下政策建议:

(1)高新区以创新带动人力资本效应促进了绿色经济增长,地区应加大对人才资本的引进力度,建立优厚的待遇激励吸引高端人才,并积极培养人才后备军,提升整个城市综合人力资本水平。

(2)考虑到财政配置效应对绿色经济增长的促进作用,政府应发挥主观能动性,优化创新软环境,扩大科研事业等财政投资,强化高新区创新能力,进而带动城市绿色经济增长。

(3)继续扩大对外开放,提高科技成果转化率,以技术创新优势吸引外资,促进资源集中和流动,迈向全球价值链中高端。

(4)高新区应结合自身特点,合理配置资源,发展具有比较优势的主导产业。西部欠发达地区及初始等级低城市的高新区提升母城绿色经济增长具有较大空间,更多扮演“雪中送炭”的角色,政府在制定政策时应给予倾斜,有利于整体提升的同时缩小区域间差距。

(5)东部地区和高等级城市高新区对绿色经济增长已经表现出“边际效应递减”规律,表明其实施突破性改革具有紧迫性,应积极推进“三次创业”,配置技术含量高的生产要素,实现创新驱动绿色经济增长。

参考文献:

[1] LU Y , WANG J , ZHU L.Do place-based policies work? micro-level evidence from China's economic zone program[R].SSRN Electronic Journal, 2015.

[2] 刘瑞明,赵仁杰.西部大开发:增长驱动还是政策陷阱——基于PSM-DID方法的研究[J].中国工业经济,2015(6):32-43.

[3] 袁航,朱承亮.国家高新区推动了中国产业结构转型升级吗[J].中国工业经济,2018(8):60-77.

[4] 周茂,陆毅,杜艳,等.开发区设立与地区制造业升级[J].中国工业经济,2018(3):62-79.

[5] 李贲,吴利华.开发区设立与企业成长:异质性与机制研究[J].中国工业经济,2018(4):79-97.

[6] 王兵,刘光天.节能减排与中国绿色经济增长——基于全要素生产率的视角[J].中国工业经济,2015(5):57-69.

[7] 胡鞍钢,郑京海,高宇宁,等.考虑环境因素的省级技术效率排名(1999—2005)[J].经济学(季刊),2008(3):933-960.

[8] 王兵,吴延瑞,颜鹏飞.中国区域环境效率与环境全要素生产率增长[J].经济研究,2010,45(5):95-109.

[9] 汪锋,解晋.中国分省绿色全要素生产率增长率研究[J].中国人口科学,2015(2):53-62+127.

[10] 黄永春,石秋平.中国区域环境效率与环境全要素的研究——基于包含R&D投入的SBM模型分析[J].中国人口·资源与环境,2015,25(12):25-34.

[11] 陈超凡.节能减排与中国工业绿色增长的模拟预测[J].中国人口·资源与环境,2018,28(4):145-154.

[12] 葛鹏飞,王颂吉,黄秀路.中国农业绿色全要素生产率测算[J].中国人口·资源与环境,2018,28(5):66-74.

[13] CHUNG Y H H , FARE R, GROSSKOPF S.Productivity and undesirable outputs: a directional distance function approach[J].Microeconomics, 1997, 51(3):229-240.

[14] FUKUYAMA H , WEBER W L.A directional slacks-based measure of technical inefficiency[J].Socioeconomic Planning Sciences, 2009, 43(4):274-287.

[15] ZHOU P , ANG B W , WANG H.Energy and CO2 emission performance in electricity generation: a non-radial directional distance function approach[J].European Journal of Operational Research, 2012, 221(3):625-635.

[16] OH D H.A global malmquist-luenberger productivity index[J].Journal of Productivity Analysis, 2010, 34(3):183-197.

[17] ZHANG N , CHOI Y.Total-factor carbon emission performance of fossil fuel power plants in China: a metafrontier non-radial malmquist index analysis[J].Energy Economics, 2013, 40(2):549-559.

[18] 王兵,侯冰清.中国区域绿色发展绩效实证研究:1998—2013——基于全局非径向方向性距离函数[J].中国地质大学学报(社会科学版),2017,17(6):24-40.

[19] 李江龙,徐斌.“诅咒”还是“福音”:资源丰裕程度如何影响中国绿色经济增长[J].经济研究,2018,53(9):151-167.

[20] GROSSMAN G M, ALAN B.KRUEGER.Environmental impacts of a north American free trade agreement[R].NBER Working Paper,1991.

[21] 洪银兴.论创新驱动经济发展战略[J].经济学家,2013(1):5-11.

[22] BODMAN P , LE T .Assessing the roles that absorptive capacity and economic distance play in the foreign direct investment-productivity growth nexus[J].Applied Economics, 2013, 45(8):1027-1039.

[23] 杨文举.引入人力资本的绿色经济增长核算:以中国省份经济为例[J].财贸研究,2015,26(2):1-8.

[24] GROSSMAN G M , HELPMAN E .Foreign investment with endogenous protection[J].Foerder Institute for Economic Research Working Papers, 1994(5).

[25] 田卫民.中国科技投入对经济增长的贡献:1953-2007[J].经济问题探索,2011(8):17-23.

[26] HOPENHAYN H A.Firms, misallocation, and aggregate productivity:a review[J].Annual Review of Economics, 2014, 6 (1) :735-770.

[27] PENEDER, MICHAEL.Structural change and aggregate growth[J].Structural Change and Economic Dynamics, 2002, 14: 427-448.

[28] 杨玉桢,张晓,刘智勇,等.基于产业集群发展的天津滨海新区吸引外资政策研究[J].管理世界,2007(10):154-155.

[29] BENGOA MARTA, SANCHEZ-ROBLES, BLANCA.Foreign direct investment, economic freedom and growth: new evidence from Latin America[J].European Journal of Political Economy, 2003, 19(3): 529-545.

[30] 刘宏,李述晟.FDI对我国经济增长、就业影响研究——基于VAR模型[J].国际贸易问题,2013(4):105-114.

[31] HECKMAN, JAMES J.A life-cycle model of earnings, learning, and consumption[J].Journal of Political Economy, 1976, 84(4, Part 2):S9-S44.

[32] ROSENBAUM P R, RUBIN D B.Assessing sensitivity to an unobserved binary co-variate in an observational study with binary out-co[J].Journal of the Royal Statistical Society: Methodological, 1982, 45(2):212-218.

[33] 柯善咨,向娟.1996—2009年中国城市固定资本存量估算[J].统计研究,2012,29(7):19-24.

[34] 蒋殿春,张宇.经济转型与外商直接投资技术溢出效应[J].经济研究,2008(7):26-38.

[35] BARON R M , KENNY D A.The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations[J].Journal of Personality and Social Psychology,1986, 51(6); 1173-1182.

[36] BRUVOLL A , MEDIN H.Factors behind the environmental Kuznets curve: a decomposition of the changes in air pollution[J].Environmental and Resource Economics, 2003, 24(1):27-48.

[37] LEVINSON, ARIK.Technology, international trade, and pollution from US manufacturing[J].American Economic Review, 2009, 99(5):2177-2192.

[38] 姜彩楼,徐康宁.区位条件、中央政策与高新区绩效的经验研究[J].世界经济,2009(5):56-64.

(责任编辑:万贤贤)