收稿日期:2019-11-19

基金项目:国家社会科学基金项目(14CFX061)

作者简介:潘燕杰(1992-),女,安徽六安人,安徽大学法学院博士研究生,研究方向为宪法学与行政法学;郑飞鸿(1993-),男,安徽凤台人,安徽大学经济学院博士研究生,研究方向为应用经济学。

DOI:10.6049/kjjbydc.2019060194

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

中图分类号:F204

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2020)03-0024-09

习近平总书记在党的十九大报告中指出,要“夺取反腐败斗争压倒性胜利”。腐败的产生源于权力膨胀,腐败行为具体表现为以权谋私、挥霍公款及合谋交易等多种形式,在不同国家、不同时代,腐败手段和结果呈现出多样化特征。科技行政审批作为行政主管部门依法对相对人从事某种活动的法律资格或实施某种行为的法律权利进行准予与否的一种具体行政行为,在缺乏有效制度约束下,极易引致腐败行为的发生,增加一系列非法交易成本和寻租成本。由于掌握科技行政审批权的政府官员拥有较大的自由裁量权,而审批相对人缺乏对审批环节、依据、条件、时限、标准及权限的了解,这种扭曲化信息不对称导致审批监管出现盲区,从而为某些政府官员利用公权攫取寻租收益创造了灰色空间地带。本文通过研究科技行政审批与腐败发生率关联机理,揭示影响腐败发生的关键因素,推进科技行政审批制度化、标准化建设,进一步规范科技行政审批行为,预防和减少腐败案件发生,对于科学进行反腐斗争,深化科技行政审批改革具有重要意义。

Wu[1]认为,政治关联容易诱发腐败,特别是国有企业凭借政治关联的易获取性,其在市场激励型科技行政审批中的投机行为表现得更加明显;Bai&Hsieh[2]研究发现,政治市场交易费用生成机制比一般商品市场更为复杂,企业向政府让渡部分利益或者机会成本将会增加其收益,这种腐败机制一旦形成将导致不完全竞争或者垄断;王红梅[3]将市场激励型政府规制分为正向补贴性和负向惩罚性两种手段,并且首次运用贝叶斯模型平均(BMA)测算了不同规制手段对于我国环境治理的贡献程度。结果发现,市场激励型政府规制对于环境治理的贡献度不如命令控制型政府规制,这可能是由于我国市场激励型政府规制工具尚不完善,在环保执法和排污收费过程中可能存在腐败因素;夏杰长和刘诚[4]使用科技行政审批效率度量腐败程度时发现,科技行政审批滋生腐败在一定程度上不可避免,但是企业交易费用随着科技行政审批腐败程度加深而增加,若控制在一定程度内,腐败将适度刺激经济增长。由此,本文提出如下假设:

H1a:市场激励型科技行政审批对腐败发生率具有显著正向影响效应。

Alberto Rafael[5]对159个国家政府市场监管效率及其影响因素进行测算发现,美国、萨尔瓦多、芬兰及捷克市场监管效率较高,其认为市场监管效率影响公共服务动机、行政技术及政府管理水平;Bo Rothstein[6]指出,攫取性制度环境作用下的行政正义可能有失偏颇,官员的“攫取意识”和“掠夺之手”导致公共服务动机不纯,在缺乏有效监管情况下官员容易在科技行政审批活动中牟利;王浦劬和杨晓曦[7]对中国党政干部公共服务动机状况进行实证分析发现,党政干部公共服务动机受到薪酬制度、晋升机会及绩效考核等多维度公平感的影响,而市场开放度提高容易造成不平衡的心理认知;杨干生和黄少安[8]指出,市场激励型科技行政审批是将政府“利己主义”作为假设前提的一种行为实践,而公共服务动机体现的则是纯粹的政府责任、奉献及牺牲精神,二者具有重叠之处但更多体现为背离。由此,本文提出如下假设:

H1b:市场激励型科技行政审批对于公共服务动机具有显著负向影响效应。

李树和翁卫国[9]将地方环境管制划分为地方性环境法规管制和地方性环境行政规章管制两个层面,发现地方性环境行政规章管制执行效率远低于地方性环境法规管制执行效率,这主要是由于“选择性执法”等不良公共服务动机制约了地方性环境法规管制执行效率;王书斌和徐盈之[10]在研究环境规制对雾霾的脱钩效应时,进一步将命令控制型科技行政审批分解为环境科技行政审批和环境监督管理两种。其中,环境监督管理反映了政府环境治理偏好及意愿,环境科技行政审批则通过作用于科技行政审批人员公共服务动机影响环境治理效果;杨朝均等[11]研究省级层面命令控制型科技行政审批与市场激励型科技行政审批对于工业绿色创新影响效应发现,命令控制型科技行政审批相比市场激励型科技行政审批对工业绿色创新的作用效果更为显著,这主要是因为命令控制型科技行政审批对公共服务动机具有更强的固化效果。由此,本文提出如下假设:

H2:命令控制型科技行政审批对公共服务动机具有显著负向影响效应。

Francis[12]认为,市场化进程在一定程度上促进了经济增长且降低了社会交易成本,即便在市场准入筛选过程中出现了非正式制度或特惠制度,其正向影响作用也比较显著,但这也极易滋生腐败并进而导致假冒伪劣产品、安全隐患及污染超标等负面影响加剧;Krammer(2013)利用30个新兴市场国家7 000家公司调查数据研究市场化程度与腐败关系发现,市场化程度对于腐败发生率在短期内具有加速作用,但从长期看却具有抑制作用,其发挥作用的微观机制在于腐败能够将竞争、网络或人力资本优势引入市场,而单个企业贿赂在部门、区域及城市单位中的分散,将加剧企业在当地环境中面临的财务负担和信息不对称,从而对腐败机会成本产生负向影响;Zhu & Zhang[13]认为,市场化程度提升能够促进地方竞争,这种竞争包括企业间竞争、政府间竞争以及政府与企业间竞争,而竞争手段又会引起设租或者寻租方式多样化,从而在一定程度上提升腐败发生率。由此,本文提出如下假设:

H3:市场化程度对腐败发生率具有显著正向影响效应。

Kim等[14]认为,公共服务动机与自我牺牲、利他动机及公民同情心等内在理念不完全等同,他更倾向于将其理解为公共利益承诺、政府社会责任和公共政策吸引力,这一观点将公共服务动机由意识层面拓展至实践维度,由此解释了公共服务动机影响腐败发生率的作用机理;Nicola[15]对意大利公职人员公共服务动机与工作绩效进行实验组和对照组分析发现,具有强烈社会责任感、组织认同及非功利主义等公共服务动机的公职人员工作绩效表现越突出,其工作失误、懒政怠政、贪污腐败动机和行为则越少;方振邦和唐健[16]系统分析影响公共服务动机的前因变量、中介变量、调节变量及结果变量发现,工作投入、组织公民行为及员工双元绩效均可作为公共服务动机的结果变量,强化公共服务动机能够增加员工工作投入、丰富其情感、提升其绩效,并对腐败发生率产生抑制作用。由此,本文提出如下假设:

H4:公共服务动机对腐败发生率具有显著负向影响效应。

以上理论分析和研究假设仅反映了科技行政审批与腐败发生率间的局部关系,并不能从一般均衡角度解释科技行政审批与腐败关联的微观机理。著名经济学家蔡洪滨联手耶鲁大学方汉民教授以及世界银行首席经济学家L·Colin Xu[17]在顶级期刊《Journal of Law and Economics》上发表的《Eat,Drink,Firms and Government: An Investigation of Corruption from Entertainment and Travel Costs of Chinese Firms》一文,以全新视角研究了科技行政审批与腐败关联机制,包括构建中国情景下的ETC模型、使用长期大样本企业微观数据跟踪调查并分析复杂环境下腐败程度与企业绩效的非线性关系等。结果发现,政府行政服务质量越高、市场化管理水平越高的城市,所属企业发生权力寻租或者其它腐败形式的几率越小,企业绩效也比其它城市同类条件企业更好。然而,其论述也存在一定的局限性:①并未对科技行政审批类型进行更细致的划分。科技行政审批作为一种具体行政行为,在不同情境下对腐败的影响具有异质性,因此需要考察不同类型科技行政审批对腐败的影响效应;②并未对市场激励型科技行政审批与市场化制度特征加以区分,其默认市场化管理水平越高,发生腐败的几率越小,但在缺乏有效制度约束条件下,市场化进程加剧反而会造成腐败发生率偏高,只有在市场化制度不断完善过程中才能真正降低腐败发生率;③并未对科技行政审批引致腐败的传导机理进行深入剖析。因此,需要发现其中的传导机理,提炼出科技行政审批引致腐败的微观机制,从“表征”研究不断走向“实质”探索,从而更有针对性地提出优化科技行政审批、预防和治理腐败的根本路径。

1.2.1 结构方程模型

为便于研究科技行政审批与腐败发生率传导路径和微观机理,本文通过构建结构方程模型(Structural Equation Modeling)解决这一问题。结构方程模型可用于分析各潜变量间、各观测变量间以及潜变量与观测变量间的路径关系,测量科技行政审批对腐败的贡献度水平及因子载荷。市场激励型科技行政审批、命令控制型科技行政审批和市场化程度分别被定义为外衍潜变量ξ1、ξ2和ξ3,公共服务动机和腐败发生率分别被定义为内衍潜变量η1、η2,公共服务动机和腐败发生率无法被外衍潜变量解释的残差分别为e1、e2。

η1=β1ξ1+β2ξ2+e1

(1)

η2=λ1ξ1+η2+λ2ξ3+e2

(2)

此外,还需满足以下条件:

η2=λ3η1+e2

(3)

由于预期构建的理论模型路径分析中可能存在的因果关系并非只是单项关系,因此,需要构建非递归模型才能使得模型具有最小估计和测量误差。

1.2.2 动态演化过程

本文借鉴Fisman(2014)和Landry(2017)等构建的公共选择与官员晋升锦标赛模型进行演化博弈并求解均衡条件,推导科技行政审批中降低腐败发生率的最优路径。假设现有一名科技行政审批人员和一名科技行政审批相对人进行博弈,任职期限规定最长不超过两期,科技行政审批人员作为“经济人”具有腐败倾向,且科技行政审批人员是否继续任职受到科技行政审批相对人投票结果的影响。

(1)科技行政审批人员。假设科技行政审批人员在第t个任期的腐败收益由其腐败动机mt和腐败行为bi决定,科技行政审批人员的腐败行为bi服从正态分布bi~N(0,δ2),且这种腐败行为在科技行政审批人员任期内不变。科技行政审批人员考虑在其任期内获取最大化腐败收益r及最大化自我效用E,在这一过程中还要扣除可能因腐败暴露后产生的声誉和法律成本。因此,假设![]() 其中,γ表示腐败收益提取技术效率,或等效为成本参数的倒数。因此,科技行政审批人员i在t期的效用函数可表示为:

其中,γ表示腐败收益提取技术效率,或等效为成本参数的倒数。因此,科技行政审批人员i在t期的效用函数可表示为:

uit(mt)=mt+bi+u-c(mt)

(4)

科技行政审批人员第2个任期的腐败收益取决于α,根据科技行政审批人员第1个任期的表现,科技行政审批人员可能继续任职(J=1),也可能不继续任职(J=0)。如果科技行政审批人员不继续任职,则将其效用在第2个任期内作归零处理。科技行政审批人员第1个任期的效用最大化问题为:

(5)

(2)科技行政审批相对人。假设科技行政审批相对人采用概率投票模型对科技行政审批人员进行投票,其投票依据有两种:一是民意调查结果ξ;二是其抓住了科技行政审批人员的腐败证据,这一概率在科技行政审批人员第1个任期内的概率为ρ。具体而言,科技行政审批相对人在抓住科技行政审批人员的腐败证据后,科技行政审批人员的腐败行为可表示为![]() 假设存在理性预期均衡,则

假设存在理性预期均衡,则![]() 基于这两种投票依据,科技行政审批相对人会考虑是选择继续支持现任者,还是将选票投给一个新候选人。科技行政审批相对人继续支持现任者的投票价值函数为

基于这两种投票依据,科技行政审批相对人会考虑是选择继续支持现任者,还是将选票投给一个新候选人。科技行政审批相对人继续支持现任者的投票价值函数为![]() 如果将选票投给一个新候选人,则

如果将选票投给一个新候选人,则![]()

(3)动态均衡条件。科技行政审批人员在第1个任期内获得的腐败收益包括由其在任期内的腐败动机和第1个任期末或第2个任期可能出现的腐败行为构成,即ri1=m1+bi。科技行政审批相对人根据民意调查结果或科技行政审批人员腐败证据对科技行政审批人员进行投票,决定其是否继续任职。倘若科技行政审批人员能够继续任职,则其腐败收益在第2个任期内为ri2=m2+bi;如果其不能继续任职,则bi将发生改变。

根据完美贝叶斯均衡解,式(1)在科技行政审批人员第2个任期的最大化一阶条件为:

(6)

因此,可给出科技行政审批人员第2个任期的腐败收益ri2=γ+bi

科技行政审批相对人需要最大化因科技行政审批人员任职而产生的效用,这其中包括其两个投票依据。因此,科技行政审批相对人支持科技行政审批人员继续任职的可能性为:

(ξ≥0)

![]()

(7)

科技行政审批人员第2个任期的期望效用以其第1个任期的腐败动机作为条件,那么:

![]()

(8)

因此,科技行政审批人员第1个任期效用最大化问题(2)的解由一阶条件给出。

![]()

(9)

根据模型推导可知,科技行政审批人员腐败动机![]() 受到任期限制α及科技行政审批相对人投票偏好ρη等因素的影响,因此产生如下两条渠道降低科技行政审批腐败发生率:①科技行政审批人员为获取科技行政审批相对人信任和支持而自律。科技行政审批人员如果选择腐败,为赢得科技行政审批相对人的信任支持,其只能保持廉洁自律从而继续任职;②防止被诉诸法律。一旦科技行政审批人员被发现存在腐败行为,其需要承担严重的法律后果,有可能失去公职,从而无法获得经济收益。法律威慑力和震撼力将使科技行政审批人员“不敢腐”。

受到任期限制α及科技行政审批相对人投票偏好ρη等因素的影响,因此产生如下两条渠道降低科技行政审批腐败发生率:①科技行政审批人员为获取科技行政审批相对人信任和支持而自律。科技行政审批人员如果选择腐败,为赢得科技行政审批相对人的信任支持,其只能保持廉洁自律从而继续任职;②防止被诉诸法律。一旦科技行政审批人员被发现存在腐败行为,其需要承担严重的法律后果,有可能失去公职,从而无法获得经济收益。法律威慑力和震撼力将使科技行政审批人员“不敢腐”。

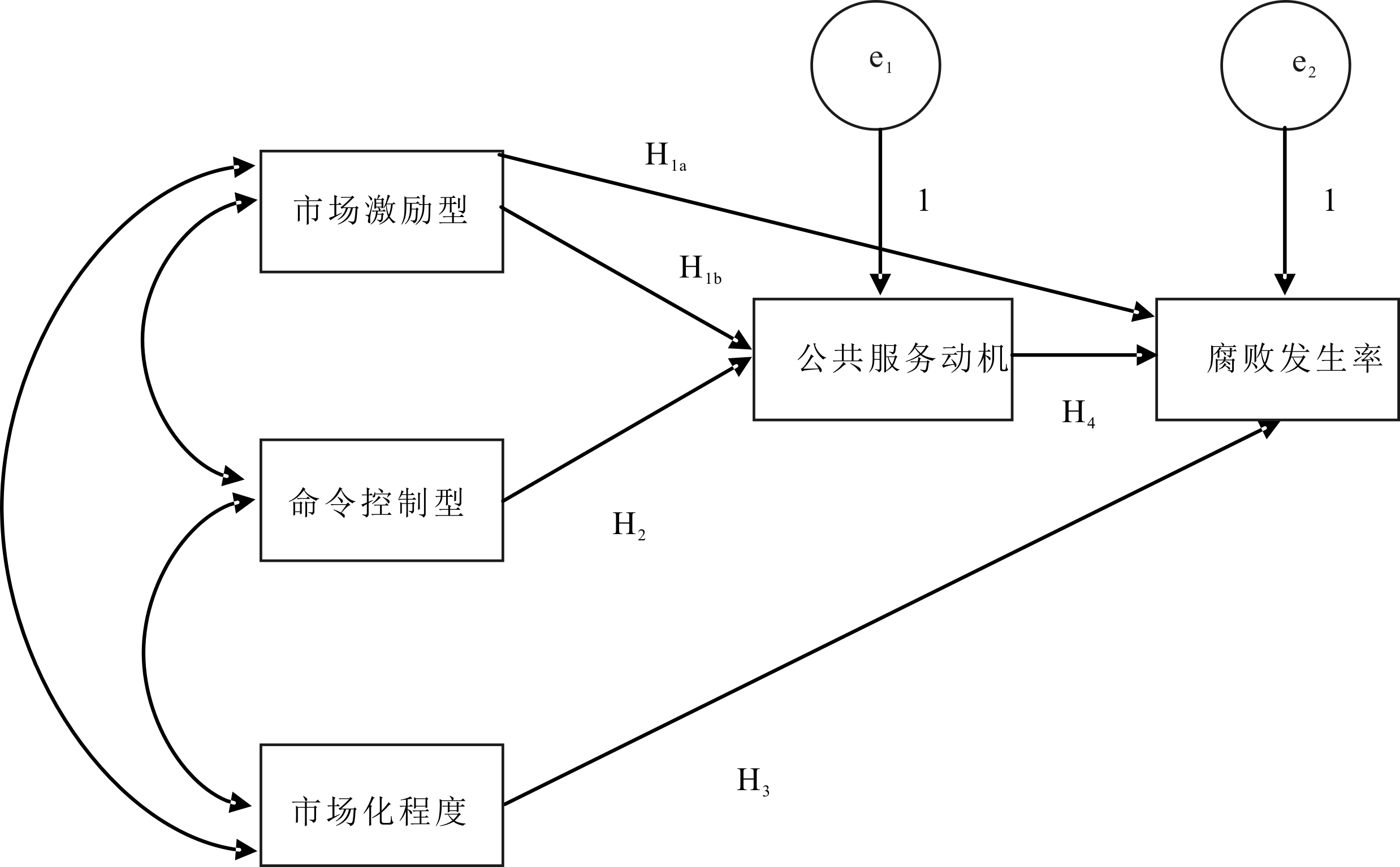

进一步,本文将科技行政审批类型划分为命令控制型科技行政审批与市场激励型科技行政审批两种类型,将公共服务动机提升看作是科技行政审批引致腐败传导过程中的关键因素,并且是科技行政审批人员强化自律意识的体现。此外,将市场化制度不断完善过程抽象成法律体系不断健全从而形成有效制度约束的过程。据此,本文构建科技行政审批与腐败发生率关联机理模型,见图1。

本文参照OECD对政府规制类型的划分标准以及国内外学者在研究政府规制问题时选取变量的普遍做法,将科技行政审批划分为市场激励型和命令控制型两种类型,分别用每万人市场激励型和命令控制型科技行政审批事项数量予以度量。由于我国科技行政审批包括行政许可、行政确认及非行政许可审批等范畴,因此选取地方政府受理最为频繁的行政许可事项反映科技行政审批。根据Barry & Su[18]在Christensen等[19]基础上改进的公共服务动机测量量表,本文设置5个题项,分别从公民机会、行政伦理、行政正义、公共利益及情感流露5个方面考察科技行政审批人员公共服务动机,量表测度采用Likert5点计分法,公共服务动机消极性随着分值提高而依次增加。市场化程度借鉴樊纲和王小鲁等《中国分省份市场化指数报告》发布的各省分年度市场化指数予以度量,本文仅使用各省分年度市场化总指数,不对要素市场发育程度、产品市场发育程度及市场中介组织发育程度进行细致区分。按照《中国检察年鉴》对于腐败行为及犯罪的分类界定,将检察机关依法立案查处的腐败侵权立案、贪污贿赂立案、渎职与挪用公款案件等进行加总得到贪污腐败案立案件数,腐败发生率则根据每万人公职人员中腐败案立案件数进行衡量。

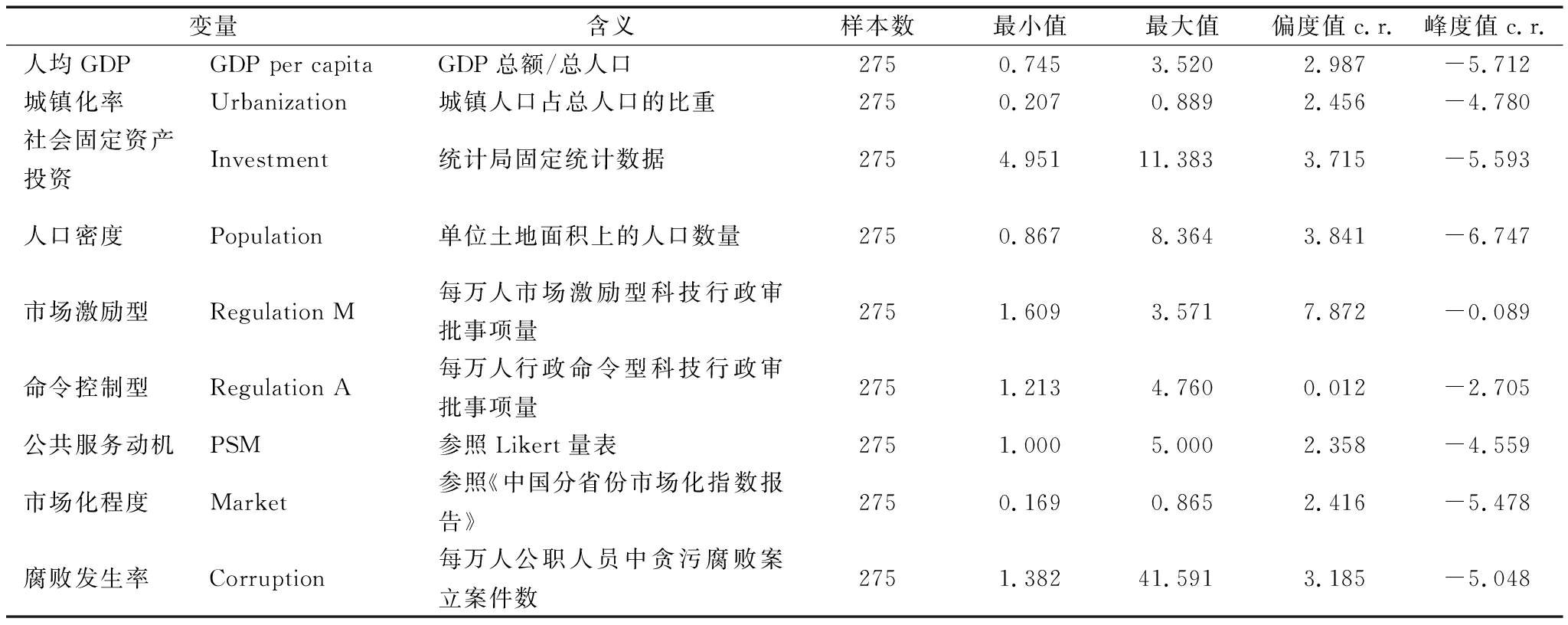

本文选取2017年中国内地31个省份(自治区、直辖市)省级数据作为研究样本。其中,科技行政审批事项量来源于全国275个城市科技行政审批中心提供的登记信息,公共服务动机通过对科技行政审批人员发放问卷和进行访谈获取信息,具体包括现场发放问卷和访谈、微信、微博及QQ等多种形式。本文调研对象覆盖基层、中层和高层科技行政审批工作人员,问卷发放安排专人进行现场或远程指导,共发放问卷304份,有效回收275份,问卷回收率为90.46%,回收问卷经Harman单因素法进行同源方差检验,剔除同源误差项。此外,其它数据来源于《中国分省份市场化指数报告》、《中国检察年鉴》、《中国统计年鉴》及相关地方政府文件。另外,还对人均GDP、城镇化率、社会固定资产投资及人口密度进行控制变量处理,并对可能出现的异方差、序列相关性及多重共线性进行修正。对相关变量进行描述性统计发现(见表1),市场激励型科技行政审批最小值、最大值分别为1.609和3.571,偏度与峰度临界比分别为7.872和-0.089;命令控制型科技行政审批最小值、最大值分别为1.213和4.760,偏度与峰度临界比分别为0.012和-2.705;公共服务动机最小值、最大值分别为1.000和5.000,偏度与峰度临界比分别为2.358和-4.559;市场化程度最小值、最大值分别为0.169和0.865,偏度与峰度临界比分别为2.416和-5.478;腐败发生率最小值、最大值分别为1.382和41.591,偏度与峰度临界比分别为3.185和-5.048。

图1 科技行政审批与腐败发生率关联机理模型

表1 变量释义与描述性统计结果

变量含义样本数最小值最大值偏度值c.r.峰度值c.r.人均GDPGDP per capitaGDP总额/总人口2750.7453.5202.987-5.712城镇化率Urbanization城镇人口占总人口的比重2750.2070.8892.456-4.780社会固定资产投资Investment统计局固定统计数据2754.95111.3833.715-5.593人口密度Population单位土地面积上的人口数量2750.8678.3643.841-6.747市场激励型Regulation M每万人市场激励型科技行政审批事项量2751.6093.5717.872-0.089命令控制型Regulation A每万人行政命令型科技行政审批事项量2751.2134.7600.012-2.705公共服务动机PSM参照Likert量表2751.0005.0002.358-4.559市场化程度Market参照《中国分省份市场化指数报告》2750.1690.8652.416-5.478腐败发生率Corruption每万人公职人员中贪污腐败案立案件数2751.38241.5913.185-5.048

根据变量间的Pearson相关系数(见表2),发现市场激励型科技行政审批均值、标准差分别为2.720和0.305,市场激励型科技行政审批与命令控制型科技行政审批存在显著正相关关系(r=0.536,p<0.010)、与公共服务动机存在显著负相关关系(r=-0.593,p<0.010)、与市场化程度存在显著正相关关系(r=0.616,p<0.010)、与腐败发生率存在显著正相关关系(r=0.582,p<0.010)。因此,市场激励型科技行政审批与命令控制型科技行政审批、公共服务动机、市场化程度及腐败发生率等变量显著相关。命令控制型科技行政审批均值、标准差分别为3.615和0.498,命令控制型科技行政审批与公共服务动机显著负相关(r=-0.461,p<0.010)、与市场化程度呈显著正相关关系(r=0.519,p<0.010)、与腐败发生率呈显著正相关关系(r=0.630,p<0.010)。因此,命令控制型科技行政审批与公共服务动机、市场化程度及腐败发生率等变量显著相关。公共服务动机均值、标准差分别为3.800和0.680,公共服务动机与市场化程度正相关(r=0.241,p=0.091),但未达到统计学意义上的显著性水平,其与腐败发生率显著负相关(r=-0.783,p<0.010)。因此,公共服务动机与市场化程度及腐败发生率显著相关。此外,腐败发生率均值、标准差分别为12.612和8.117,市场化程度与腐败发生率存在显著正相关关系(r=0.564,p<0.010)。

表2 变量间相关性分析结果

变量均值标准差市场激励型命令控制型公共服务动机市场化程度腐败发生率市场激励型2.7200.3051命令控制型3.6150.4980.536**1公共服务动机3.8000.680-0.593**-0.461**1市场化程度0.6910.1590.616**0.519**0.2411腐败发生率12.6128.1170.582**0.630**-0.783**0.564**1

注:**表示在0.01显著性水平上显著

由于研究对象变量类型及计量方法不同,因此,需要对各变量的内在一致性及结构效度进行检验。首先,引入Cronbach's Alpha信度系数分析变量内在一致性。如表3所示,市场激励型、公共服务动机及腐败发生率项已删除的Cronbach's Alpha值均高于0.800,表明量表具有较好的信度。行政命令型和市场化程度信度系数虽然未达到0.800,但在可接受范围内。此外,各维度变量校正项总计相关性CITC均超过0.700,说明量表具有较好的内在一致性。就整体信度而言,市场激励型、行政命令型、公共服务动机、市场化程度及腐败发生率5个变量的Cronbach's Alpha信度系数、标准化Cronbach's Alpha信度系数分别为0.868和0.845,因此认为变量整体内在一致性程度较高。

表3 量表信度检验结果

指标校正项总计相关性CITC项已删除的Cronbach's Alpha 值市场激励型0.7170.860行政命令型0.7440.779公共服务动机0.7280.829市场化程度0.8310.758腐败发生率0.7030.902Cronbach's Alpha0.868基于标准化项的Cronbach's Alpha0.845

一般情况下,当KMO值大于0.9时表示非常适合进行因子分析,KMO值大于0.7时表示比较适合进行因子分析。经检验,研究变量的KMO值为0.741,表明比较适合进行因子分析。Bartlett球型度(Bartlett Test of Sphericity)主要用于检验相关矩阵是否为单位矩阵,当显著性水平Sig.<0.01时,就可以否定相关矩阵是单位矩阵的零假设,也即表明适合进行因子分析。根据Bartlett球型度检验结果,显著性水平Sig.<0.01,说明比较适合进行探索性因子分析(Exploratory Factor Analysis),结果见表4。

表4 KMO与Bartlett检验结果

方法结果取样足够度的Kaiser-Meyer-Olkin度量0.741Bartlett球形度检验近似卡方808.727df35Sig.0.008

公共因子个数提取的一般原则为主因子对应特征值大于1的特征根,利用主成分分析法提取公因子,考虑到在初始主成分载荷分析中,其结果与评价指标结构间关系并不明确,而使用旋转成分矩阵则可以更加清晰地表示每个公共因子的载荷分配情况,因此需要使用旋转法进行分析。结果发现,第五个因子累积方差贡献率高于第四个因子累积方差贡献率6.037%,第四个因子累积方差贡献率高于第三个因子累积方差贡献率13.096%,第三个因子累积方差贡献率高于第二个因子累积方差贡献率14.690%,第二个因子累积方差贡献率高于第一个因子累积方差贡献率16.760%。因此,提取出5个公因子Y1、Y2、Y3、Y4和Y5。根据Kaiser标准化最大方差法旋转结果,公共因子Y1对应的各维度因子载荷位于0.419~0.663之间,公共因子Y2对应的各维度因子载荷位于0.518~0.680之间,公共因子Y3对应的各维度因子载荷位于0.546~0.620之间,公共因子Y4对应的各维度因子载荷位于0.567~0.747之间,公共因子Y5对应的各维度因子载荷位于0.550~0.623之间,且解释总方差达到82.254%。因此,经过探索性因子分析可以判定研究对象变量选取具有较好的区别效度和结构效度。

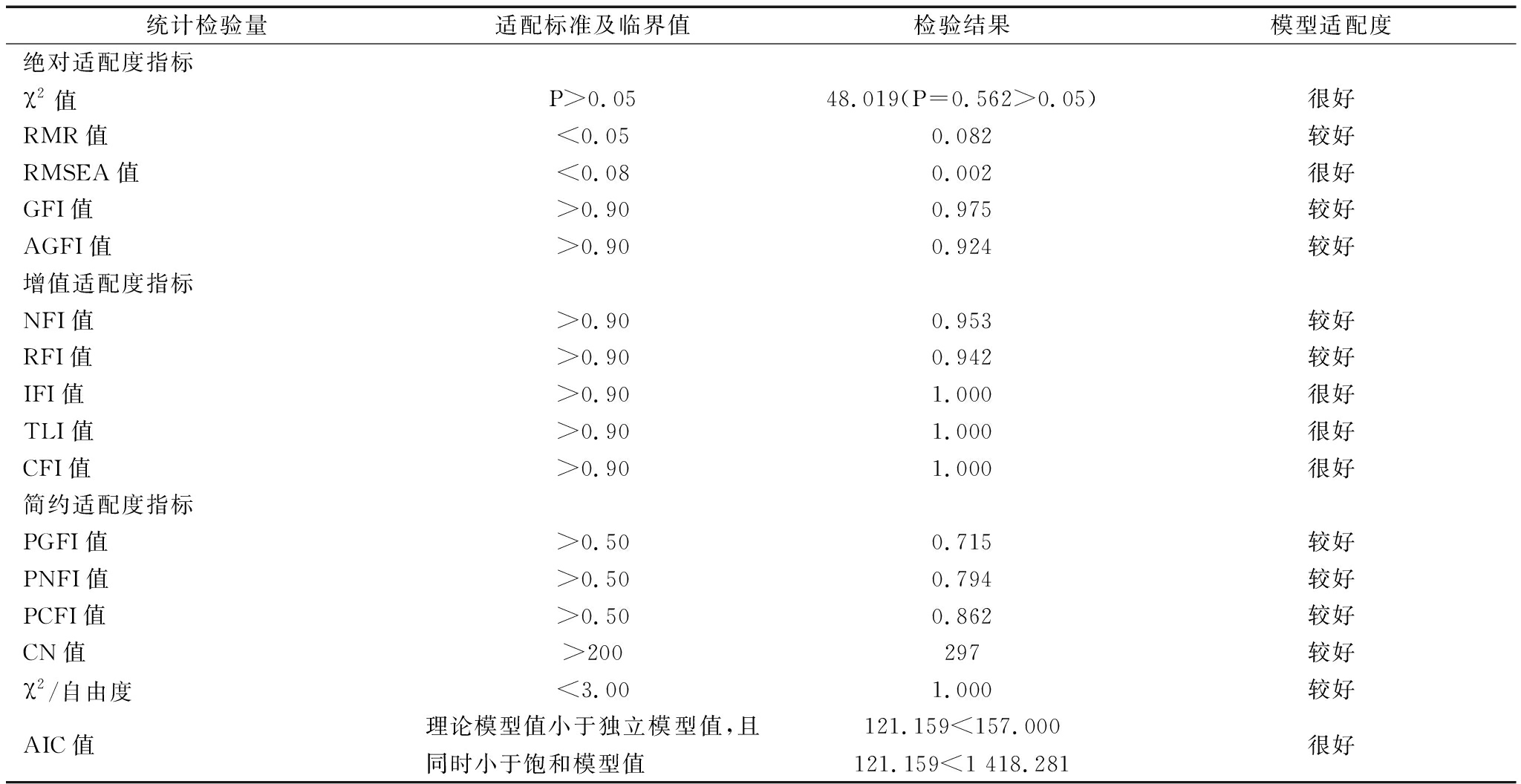

在对研究对象变量间因素结构进行内在一致性与结构效度检验等探索性因子分析后,还需对模型整体拟合效果进行验证性因素分析(Confirmatory Factor Analysis),采取二阶验证性因素分析方法进行整体模型适配度检验,结果见表5。模型统计检验量主要包括绝对适配度指标、增值适配度指标及简约适配度指标3类。首先,模型绝对适配度指标可反映模型观察数据与结构路径间的匹配程度,当χ2值所能实现的显著性概率值大于0.05、RMR值小于0.05、RMSEA值小于0.08、GFI值大于0.90及AGFI值大于0.90时,可以判定模型使用样本数据与理想状态间能够完美契合。根据检验结果,χ2值与RMSEA值分别为48.019(P=0.562>0.05)和0.002,RMR值、GFI值及AGFI值分别为0.082、0.975、0.924,因此模型适配度较好;其次,模型增值适配度指标是基于基准线比较(Baseline Comparisons)的衍生适配标准临界指标,其同样可反映观察数据与理论模型间的整体适配情况。当NFI值、RFI值、IFI值、TLI值及CFI值均大于0.90时,表明模型整体适配度较高。由于IFI值、TLI值及CFI值均为1,因此,可判定这3项指标反映的模型适配度很好。另外,NFI值、RFI值分别为0.953和0.942,表明这两项指标反映的模型适配度也较好;再次,简约适配度指标主要用于判断模型简约程度,整体模型结构越简约,需要修正和重新调试的空间则越小,当理论模型AIC值小于独立模型值并同时小于饱和模型值且满足PGFI值大于0.5、PNFI值大于0.5、PCFI值大于0.5、CN值大于200及/自由度小于3等条件时,整体模型简约适配度能够达到理想效果。根据拟合结果,模型AIC值为121.159,分别小于独立模型值AIC值157.000和饱和模型AIC值1 418.281,因此模型整体配适度结果良好,模型拟合后的PGFI值、PNFI值、PCFI值分别为0.715、0.794、0.862,且CN值与χ2/自由度分别为297和1,表明在大样本数据情境下,变量与建构模型具有较好的关联性和匹配性,模型能够达到精炼简约效果。

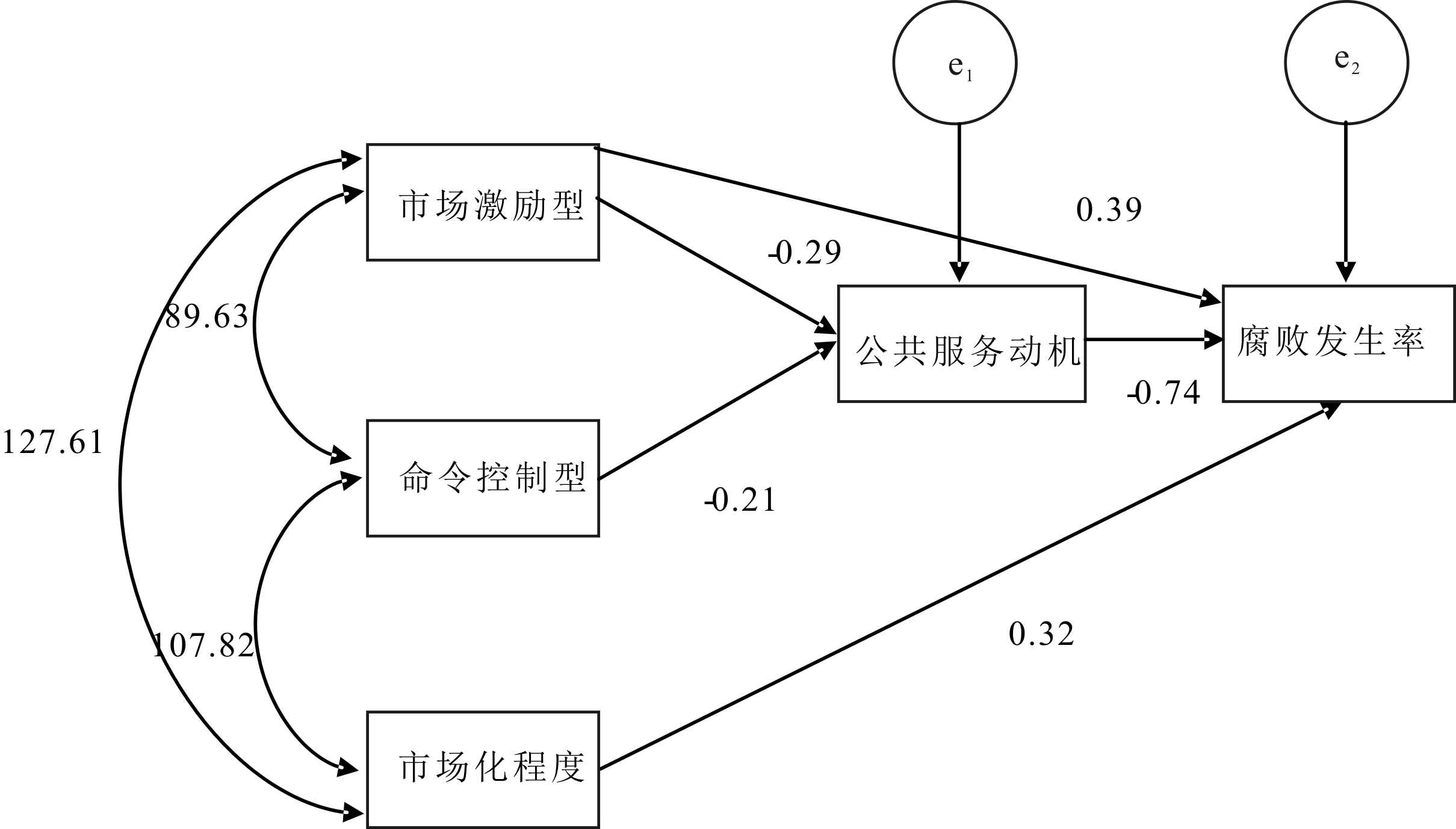

根据Amos Graphics生成的模型路径系数(见图2),市场激励型科技行政审批、命令控制型科技行政审批及市场化程度间的关系表现为反映变量间双向影响关系的协方差。其中,市场激励型科技行政审批与命令控制型科技行政审批协方差为89.63,市场激励型科技行政审批与市场化程度协方差为127.61,命令控制型科技行政审批与市场化程度协方差为107.82。市场激励型科技行政审批对于公共服务动机的非标准化估计路径系数(直接效果值)为-0.29,而命令控制型科技行政审批对于公共服务动机的非标准化路径系数为-0.21,表明科技行政审批人员在办理市场激励型科技行政审批时更容易产生寻租动机或腐败念头。公共服务动机对于腐败发生率的非标准化路径系数为-0.74,表明市场激励型科技行政审批与命令控制型科技行政审批通过影响公共服务动机从而传导到腐败发生率上,寻租和腐败等公共服务动机的出现将会提升腐败发生率,公共服务动机在科技行政审批影响腐败发生率间充当中介。市场激励型科技行政审批对于腐败发生率的非标准化路径系数为0.39,表明市场激励型科技行政审批直接影响腐败发生率,这主要是由于市场激励型科技行政审批涉及税费、财政补贴及信贷等交易关联,具备因金钱问题而产生的权力寻租空间;命令控制型科技行政审批则表现为法律、行政法规、地方性法规及政策等“硬约束”及法规执行范畴,因此不容易直接产生权力寻租,它主要是通过科技行政审批人员滋生消极腐败的公共服务动机进而产生腐败行为。Walker等[20]提出一种基于结构方程模型的中介效应检验方法,这种方法突破了传统构建中介效应层回归模型验证中介变量的传导效应,不需要依次对前因变量、中介变量及结果变量进行中介效应检验,同时还增强了模型稳健性且克服了内生性问题。根据模型估计结果,可以判定公共服务动机在命令控制型科技行政审批对腐败发生率影响路径中发挥完全中介作用,公共服务动机在市场激励型科技行政审批腐败发生率影响路径中发挥部分中介效应。市场化程度对腐败发生率的非标准化路径系数为0.36,表明市场化程度对于腐败发生率的影响高于市场激励型科技行政审批和命令控制型科技行政审批两种类型,其主要体现为外在法律漏洞及体制机制缺陷等直接效应;科技行政审批对于腐败发生率的影响则表现为由科技行政审批人员公共服务动机扭曲而造成的内在直接效应或间接效应。因此,市场化程度提升带来的外在影响相对于内在公共服务动机变异对于腐败发生率提升的影响更加显著。

进一步,本文采用极大似然估计法(Maximum Likelihood Estimate)再次对结构方程模型路径系数进行回归估计,得出标准化路径系数。根据回归结果(见表6),市场激励型科技行政审批对腐败发生率的标准化回归系数为0.463,且在0.01显著性水平上显著,市场激励型科技行政审批对公共服务动机同样具有显著负向影响效应(B=-0.308,p<0.01)。因此,假设H1a和H1b得到验证。命令控制型科技行政审批对公共服务动机的标准化回归系数在0.01显著性水平上为-0.165,市场化程度对于腐败发生率的回归系数显著为正(B=0.275,p<0.01)。因此,假设H2和H3得到验证。此外,公共服务动机对腐败发生率的标准化回归系数为-0.698,且在0.01显著性水平上显著。因此,假设H4得到验证。

根据科技行政审批与腐败发生率关联机理模型理论推导和实证分析,本文认为科技行政审批在缺乏有效制度约束下,极易引致腐败行为的发生。市场激励型科技行政审批影响腐败发生率具有两种路径:一是对腐败发生率产生直接影响;二是通过科技行政审批人员滋生消极腐败的公共服务动机进而产生腐败行为,而命令控制型科技行政审批影响腐败发生率则必须借助公共服务动机的完全中介传导作用。此外,市场化程度对腐败发生率的影响同样是直接效应,且市场化程度引致腐败的显著性程度比市场激励型科技行政审批和命令控制型科技行政审批更高。

表5 二阶验证性因素分析整体模型适配度检验结果

统计检验量适配标准及临界值检验结果模型适配度绝对适配度指标 χ2值P>0.0548.019(P=0.562>0.05)很好RMR值<0.050.082较好RMSEA值<0.080.002很好GFI值>0.900.975较好AGFI值>0.900.924较好增值适配度指标NFI值>0.900.953较好RFI值>0.900.942较好IFI值>0.901.000很好TLI值>0.901.000很好CFI值>0.901.000很好简约适配度指标PGFI值>0.500.715较好PNFI值>0.500.794较好PCFI值>0.500.862较好CN值>200297较好 χ2/自由度<3.001.000较好AIC值理论模型值小于独立模型值,且同时小于饱和模型值121.159<157.000121.159<1 418.281很好

图2 科技行政审批与腐败发生率关联机理模型路径系数

表6 结构方程模型标准化路径系数

路径关系标准化系数标准误临界比值P值腐败发生率←市场激励型0.4630.03911.871**公共服务动机←市场激励型-0.3080.018-17.111**公共服务动机←命令控制型-0.1650.026-6.346**腐败发生率←公共服务动机-0.6980.059-11.830**腐败发生率←市场化程度0.2750.0318.871**

注:标准化系数除以估计值的标准误即为临界比值

(1)针对不同类型科技行政审批,实施差异化腐败发生预防控制机制。市场激励型科技行政审批应促成对于支付结算、税收征管及国库集中收付法律制度落实的合规控制,确保税费、财政补贴及信贷收支符合法律规范。同时,还应加强财政、税务及金融监管部门联合执法,加强不同部门、不同区域间协同与配合,预防和控制市场激励型科技行政审批腐败的发生。命令控制型科技行政审批应积极引进大数据技术,打造信息化、智能化科技行政审批网上办理平台,实现科技行政审批全事项、全流程网上执行,尽量减少人为可操作空间,运用科技手段对权力寻租空间进行制约,预防和控制命令控制型科技行政审批腐败的发生。

(2)把准科技行政审批影响腐败发生率的关键介导,转变审批人员公共服务动机,阻断腐败发生的中介。公共服务动机扭曲是市场激励型科技行政审批和命令控制型科技行政审批影响腐败发生率的共同关键介导,应加强科技行政审批人员职业伦理和价值观教育,通过对科技行政审批人员开展多种形式的教育培训活动,不断提高其“以人民为中心”的思想觉悟和职业素养,选派政治素养高、业务能力强、服务态度好的业务骨干或职能部门负责人承担窗口或大厅服务工作,优化科技行政审批人员素质结构,将公共服务动机纳入年度绩效考核目标,采取主管部门考评、服务对象评价和自我评价相结合的监督评价方式,并将考核结果与薪酬水平、晋升机会相结合,倒逼公共服务动机提升,减少和抑制腐败行为发生。

(3)深化科技行政审批制度改革,推进审批制度化、标准化、规范化建设,促进审批权力规范运行。科技行政审批应完善包括法律、法规及政策在内的制度体系建设,破除阻碍制度改革的体制机制束缚,使制度更新跟得上市场化步伐,全面消除制度漏洞和可能发生腐败的缝隙。使相关法律法规修改完善与市场化进程相适应,消除其与新事物出现矛盾或者相背离的地方,杜绝出现“无法可依”或者即便“有法可依”却因腐败漏洞无法监管而带来的尴尬。此外,还应深化科技行政审批体制机制改革,推进科技行政审批制度化、标准化、规范化建设,以标准化促进科技行政审批行为规范化,降低制度性交易成本,加强科技行政审批事前事中事后监管,及时发现和有效防范可能存在的风险,从制度建设层面降低腐败发生率。

(4)精简优化科技行政审批流程,提高审批集约化效率,以效能提升倒逼腐败发生率下降。科技行政审批应对行政审批和服务事项目录清单进行动态调整,协同、配套简化办事环节,缩短审批时限,形成审批流程动态优化机制。同时,还应通过归并审批职能、整合部门资源、调整机构人员,将审批职能、审批事项、审批权限相对集中起来,变“分散式”服务为“一个窗口受理、一次性告知、一条龙服务”。探索实行办理时限承诺制,推进并联审批,建立审批时限预警制,针对审批事项办理进度实行分级预警提醒,促进行政审批权力规范运行和服务效能提升,从而降低科技行政审批腐败发生率。

[1] JIE WU.Asymmetric roles of business ties and political ties in product innovation[J].Journal of Business Research,2011,(11):1151-1156.

[2] BAI CHONG-EN,CHANG-TAI HSIEH,ZHENG MICHAEL SONG.Crony capitalism with Chinese characteristics[EB/OL].https://EconPapers.repec.org/RePEc:red:sed014:1145.

[3] 王红梅.中国环境规制政策工具的比较与选择——基于贝叶斯模型平均(BMA)方法的实证研究[J].中国人口·资源与环境,2016(9):132-138.

[4] 夏杰长,刘诚.科技行政审批改革、交易费用与中国经济增长[J].管理世界,2017(4):47-59.

[5] ALBERTO CHONG,RAFAEL LA PORTA,FLORENCIO LOPEZ-DE-SILANES.Letter grading government efficiency[J].Journal of the European Economic Association,2014,12(2):277-299.

[6] BO ROTHSTEIN.The chinese paradox of high growth and low quality of government:the cadre organization meets max weber[J].Comparative Economic & Social Systems,2016,28(4):533-548.

[7] 王浦劬,杨晓曦.当前党政干部公共服务动机状况调查——基于中部某市党政干部的实证研究[J].人民论坛·学术前沿,2017(4):70-81.

[8] 杨干生,黄少安.公共服务的非市场价值研究——以科技行政审批服务为例[J].制度经济学研究,2015(12):81-98.

[9] 李树,翁卫国.我国地方环境管制与全要素生产率增长——基于地方立法和行政规章实际效率的实证分析[J].财经研究,2014(2):19-29.

[10] 王书斌,徐盈之.环境规制与雾霾脱钩效应——基于企业投资偏好的视角[J].中国工业经济,2015(4)18-30.

[11] 杨朝均,呼若青,冯志军.环境规制政策、环境执法与工业绿色创新能力提升[J].软科学,2018(1):11-15.

[12] FRANCIS SCHORTGEN.Double paradox:rapid growth and rising corruption in China[J].Asian Politics & Policy,2013(5):137-139.

[13] XUFENG ZHU,YOULANG ZHANG.Political mobility and dynamic diffusion of innovation:the spread of municipal probusiness science and technology administrative reform in China[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2016(26):535-551.

[14] SANGMOOK KIM,WOUTER VANDENABEELE,BRADLEY E WRIGHT,et al.Investigating the structure and meaning of public service motivation across populations:developing an international instrument and addressing issues of measurement invariance[J].Journal of Public Administration Research and Theory, 2013,(23): 79-102.

[15] BELLÉ NICOLA.Experimental evidence on the relationship between public service motivation and job performance[J].Public Administration Review,2013(73):143-153.

[16] 方振邦,唐健.公共服务动机理论及其应用研究述评[J].公共管理与政策评论,2014(9):46-54.

[17] HONGBIN CAI,HANMING FANG,LIXIN COLIN XU.Eat,drink,firms and government:an investigation of corruption from entertainment and travel costs of chinese firms[J].Journal of Law & Economics,2011,(54):55-78.

[18] BARRY BOZEMAN,XUHONG SU.Public service motivation concepts and theory:a critique[J].Public Administration Review,2015,(75):700-710.

[19] ROBERT K CHRISTENSEN,STEVEN W WHITING,et al.Public service motivation,task,and non-task behavior:a performance appraisal experiment with Korean MPA and MBA students[J].International Public Management Journal,2013(16):28-52.

[20] RICHARD M WALKER,FARIBORZ DAMANPOUR,CARLOS A DEVECE.Management innovation and organizational performance:the mediating effect of performance management[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2011,(20):367-386.