0 引言

现有调查结果显示,我国科研成果转化率仅为30%左右,企业核心技术偏弱,科技进步对经济增长的贡献相对较小。习近平总书记在党的十九大报告中指出,我国亟需建立产学研深度融合创新体系,促进科技成果有效转化,加快创新型国家建设进程[1]。因此,如何将企业与科研机构紧密相连,打通二者之间的创新链条,成为科技成果转化的关键[2]。在此背景下,以产学研协同合作为基础的协同创新模式应运而生,该模式可以有效促进企业与研发组织间的信息流动和隐性知识传递,为创新活动提供保障[3]。

随着市场竞争加剧,互联网商业模式兴起,产品生命周期逐渐缩短,企业仅通过独立创新已经很难获得竞争优势[4]。同时,由于创新活动的高度不确定性,如何获取和利用各类新资源、新技术也成为企业创新成功的关键[5]。因此,以协同创新这一高效、共赢的创新模式为核心的联盟创新网络逐渐成为企业吸收新知识、获取新技术以提升竞争优势的来源[6,7]。

产学研协同创新中各主体紧密合作有利于整体创新水平提升[8]。因此,目标企业与产学研联盟网络中的各类主体紧密联系显得十分重要。协同能力展现了企业与外部主体沟通和资源交换的有效程度[9]。在现有研究中,学者们大多从产学研协同创新内部作用机制角度展开分析,而探讨其作用路径的研究较少。因此,本研究基于协同创新理论,构建协同能力二阶模型,考察协同能力在联盟网络中的作用路径。

联盟网络嵌入能够有效促进企业对隐性知识的吸收[10],而知识刚性则反映了企业对于已有知识的依赖情况,过度依赖会抑制企业对新知识的吸收,从而降低新资源和新技术转化效率。虽然协同能力能强化企业对外部知识、技术的搜索,但是知识刚性则会阻碍该过程,进而影响创新绩效。综上,本文基于社会网络理论,从产学研协同创新视角研究联盟网络嵌入对企业创新绩效的影响,以及协同能力在其间的中介作用,并引入知识刚性作为调节变量,探索4个变量间的作用关系。

1 理论基础与研究假设

1.1 联盟网络嵌入与创新绩效

联盟网络嵌入是指企业为了加强与联盟网络外部主体间的联系,促进外源性知识、技术和资源流动,自愿建立的一种契约关系[11],各主体往往为了相同的利益或价值而产生行为趋同[12]。现有研究已从网络位置、知识传递、联盟类型等多角度出发,探讨了联盟网络嵌入对创新绩效的影响。例如,Wincent等[13]从战略联盟的角度出发,认为处于结构洞位置的企业更容易获得稀缺资源进而产生创新绩效;李奉书等[14]从知识传递角度实证检验了知识搜索在联盟网络嵌入与创新绩效间的中介作用;杨张博[6]则从联盟关系和类型角度探索了联盟网络嵌入对技术创新数量及质量的影响。本研究则基于3种作用机制,探索联盟网络中资源和技术传递在二者之间的联接关系。

现有研究大多从联盟网络结构嵌入和关系嵌入两方面探索联盟网络嵌入对创新绩效的影响。结构嵌入是指网络密度与企业位置,反映了企业与其它企业或联盟建立关系形成的社会连带及位置;关系嵌入是指信任程度与关系质量,反映出企业与外部主体间关系质量,如信任关系等[15]。企业通常依靠结构嵌入和关系嵌入获取新资源、引进新技术,进而促进创新[16]。其中,影响机制包括3个方面,分别为存量机制、流量机制和结构机制[17]。存量机制即嵌入联盟网络中的企业通过技术共享、规模经济等对焦点企业产生直接影响;流量机制即联盟网络中的信息流等会加强企业间隐性知识传递,进而产生新技术,影响焦点企业[18];结构机制为企业所处网络的结构对其创新活动产生影响,一般来说,占据结构洞位置的企业往往更容易获取新资源和新技术[19]。综上,嵌入联盟网络的企业创新绩效会受到多种途径影响,基于此,本文提出以下假设:

H1:联盟网络嵌入正向影响企业创新绩效。

H1a:联盟网络结构嵌入正向影响企业创新绩效;

H1b:联盟网络关系嵌入正向影响企业创新绩效。

1.2 联盟网络嵌入与协同能力

协同的概念最早由Ansoff[20]提出,20世纪70年代,Haken[21]在此基础上创立了协同学,并将协同定义为在复杂系统中各子系统之间的协同作用大于各系统单独作用之和。随着Tidd等[22]将这一理论引入创新领域,协同创新的概念由此产生。该概念突破了以企业为主体的创新边界,使创新活动逐步向与外部主体协同化的方向发展,实现了创新环节并行化、创新资源集成化。在我国创新驱动发展战略背景下,产学研协同创新已逐渐成为主流创新模式,其是以企业和科研组织为核心,在政府、中介机构等相关主体协同支持下的共同创新活动。

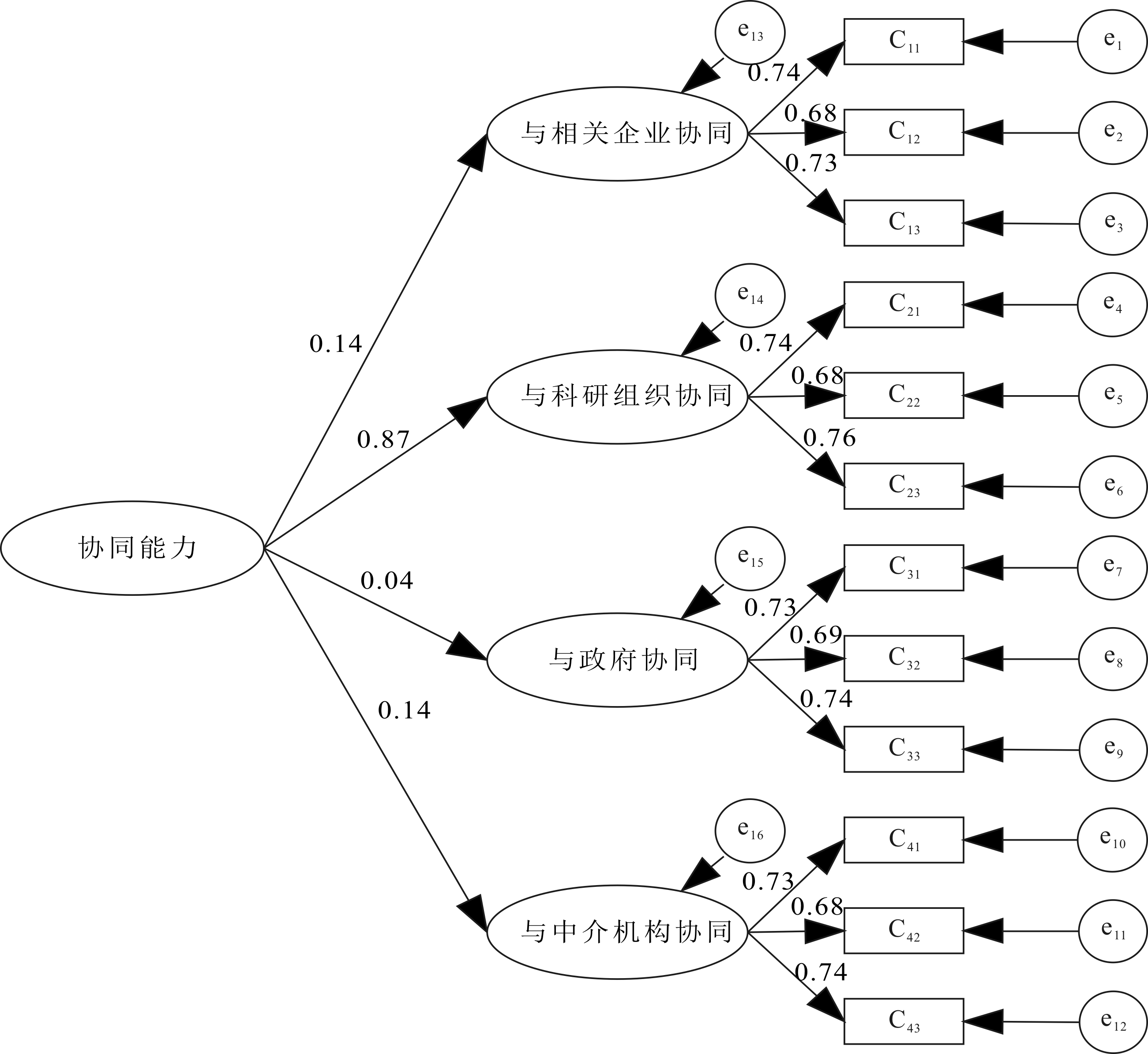

学者们分别对企业与科研组织在产学研协同创新中的合作伙伴关系[3]、政府在产学研协同创新中的引导作用[23]、与相关企业协同合作对目标企业价值的影响[24]、中介机构在协调各主体和促进创新成果转化中的角色进行了广泛探讨,并明确了各主体的重要作用。本研究在此基础上,基于协同创新理论,参照徐建中等[4]的研究,构建企业与相关企业、科研组织、政府、中介机构4个维度的协同表现,衡量协同能力这一变量。其中,相关企业包括供应商、客户和竞争企业,科研组织包括高校、科研院所。

不同的联盟网络嵌入形式会影响企业对信息、技术等资源的汲取和利用情况[25]。在结构嵌入中,网络中心度和结构洞反映了目标企业的位置情况[26]。一般来说,占据中心位置的企业地理优势显著,可以缩短信息传递距离,提高传递效率[27],从而促进企业协同能力提升。而占据结构洞位置的企业则扮演着联盟网络中的“桥梁”角色,为两个不直接相连的主体传递信息和资源,因此能获取更多异质性资源和隐性知识,从而成为联盟网络中的焦点企业[10,18]。焦点企业与其它主体的联系更加密切,有助于新知识在整个联盟网络中扩散,这种联系有效提升了企业间的协同能力。关系嵌入则在一定程度上反映了联盟网络中各主体对目标企业的信任程度,如辛德强等(2017)研究发现,关系嵌入中的信任共赢机制可以有效提升联盟网络中目标企业与外部主体的合作效率。同时,这种机制还在一定程度上降低了信息不对称程度,进而提升企业协同能力。综上,本研究提出如下假设:

H2:企业协同能力是由企业与相关企业、科研组织、政府、中介机构四个维度协同构成的高阶变量。

H3:联盟网络嵌入正向影响企业协同能力。

H3a:联盟网络结构嵌入正向影响企业协同能力;

H3b:联盟网络关系嵌入正向影响企业协同能力。

1.3 协同能力的中介作用

在联盟网络中,供应商、客户均是目标企业的重要合作主体,彼此间紧密联系并且技术和资源互补,通过有效的信息传递缩短产品开发周期、提升技术质量,提高创新绩效[28]。根据Audretsch等[29]的观点,竞争比合作更容易产生创新性技术。因此,与产学研联盟网络中的竞争企业进行资源整合和技术互补,有利于企业创新绩效提升。科研组织作为企业新知识、新技术的主要提供者,对企业创新活动有着直接影响。政府作为产学研协同创新的重要支持机构,其相关福利制度能助力企业创新成功。同时,政府相关政策性导向往往能够起到风向标作用,引导企业创新投入方向,进而影响创新绩效[26]。中介机构是指为企业创新提供技术推广、科技鉴证、决策咨询、技术保护等服务的机构,通过降低企业知识搜索成本,进而对其创新活动产生影响,提升创新绩效。综上,由于嵌入在联盟网络中的每个企业都与外部主体紧密联系,根据资源基础理论,企业与各外部主体的单线联系在合作中很容易被复制,无法成为企业专有资源,但协同能力将各合作创新主体捆绑组合,整合形成一种更高层次的互补能力,使其具备难以模仿的特征,进而对创新绩效产生影响[24]。因此,基于协同创新理论构建的协同能力能够有效促进企业创新绩效提升。

嵌入联盟网络使企业与外部主体交流更加频繁,而协同能力使得这种交流更加有效。其中,结构嵌入拓展了企业新知识、新技术来源[30],协同能力加速了企业对知识和技术的应用;关系嵌入为企业提供了稳定、互信的关系网络[38],协同能力则使这种联系更加紧密,从而缩短创新周期、降低创新成本。综上,提出以下假设:

H4:协同能力在联盟网络嵌入对创新绩效的影响中发挥中介作用。

H4a:协同能力在结构嵌入与创新绩效关系中发挥中介作用;

H4b:协同能力在关系嵌入与创新绩效关系中发挥中介作用。

1.4 知识刚性的调节作用

知识刚性是指企业对内部特定知识持续性使用而形成的依赖现象[32],即企业重复应用已有知识和技术解决问题,回避对新知识、新技术的搜索和转化,进而形成企业技术资源锁定效应。知识刚性对企业过分依赖特定资源的普遍现象进行了解释[33],这在当今创新驱动发展阶段具有重要理论意义。现有研究已证实了知识刚性在联盟网络嵌入与创新绩效间的负向调节作用[14],但就知识刚性对协同能力与创新绩效间的调节作用关注较少。本研究认为,这一作用关系可用知识转移理论进行解释。企业与外部主体间的知识、信息流动促进了创新绩效的形成,但随着合作程度加深,在一定程度上会导致知识使用趋同化[34]。这种趋同会使企业在进行创新活动时更倾向于使用已有知识解决问题,从而降低企业知识搜索意愿[35]。同时,由于知识刚性会影响企业知识选择,使得企业固守现有知识,阻碍新知识流入,随着企业与外部主体联系加强,由彼此间过度信任所导致的知识获取路径锁定也会在一定程度上抑制新知识产生,进而影响创新绩效。因此,合作创新使企业知识共享和吸收等决策受到知识刚性影响,进而阻碍协同能力在促进创新绩效形成的过程中发挥作用。综上,本研究提出以下假设:

H5:知识刚性在企业协同能力与创新绩效间起到负向调节作用,即企业知识刚性越低,协同能力对创新绩效的促进作用越强。

综上分析,建立本文研究框架如图1所示。

2 研究设计

2.1 样本数据

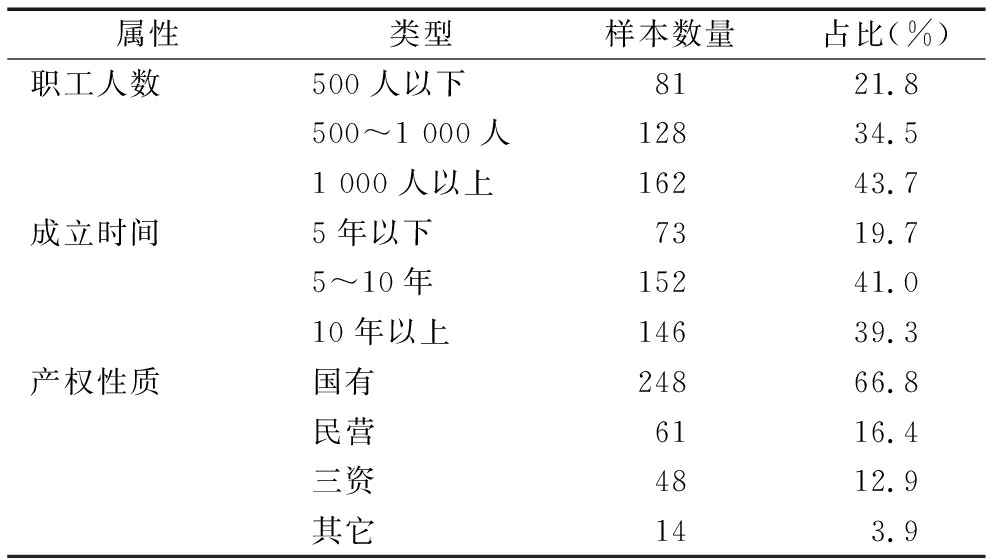

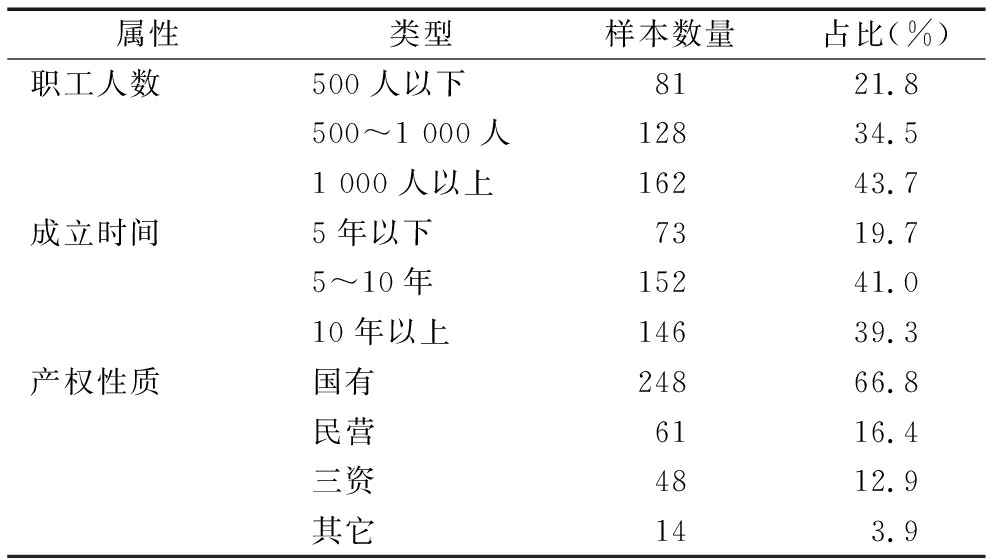

本研究数据来源于对各类高新技术企业管理人员及研发人员的问卷调查,调查方式包括实地访谈、发送电子邮件、现场发放回收和电话询问等。调研对象侧重于在技术创新方面与其它企业紧密合作且与高校、科研院所建立产学研协同创新体系的企业,产业范围主要集中在航空航天业和新能源、智能制造等领域。为使样本数据更具准确性,本次调研历时两个月。在正式发放调查问卷之前,选取环渤海地区5家高新技术企业进行小样本预测试,以检验量表的合理性并形成最终问卷。在正式调研过程中,通过关系渠道实地走访中航工业集团下的哈飞集团、哈尔滨东安集团和沈飞集团3家企业。样本选择原因在于,这3家企业在飞机发动机制造技术方面已经形成了紧密的联盟关系,同时与哈尔滨工业大学、东北大学等高校建立了密切的产学研合作关系。本次调研共发放150份调查问卷,最终得到139份有效问卷,有效回收率为92.7%。由于环渤海地区是我国重要的高新技术产业园区,因此其它数据均来源于该地区相关企业的问卷调研,共发放问卷350份,回收232份有效问卷,有效回收率为66.3%。综上,共计发放调查问卷500份,最终得到有效问卷371份,有效回收率为74.2%,样本特征布情况见表1。

表1 样本数据分布

属性类型样本数量占比(%)职工人数500人以下8121.8500~1 000人12834.51 000人以上16243.7成立时间5年以下7319.75~10年15241.010年以上14639.3产权性质国有24866.8民营6116.4三资4812.9其它143.9

2.2 变量测量

为保证问卷信度和效度,本研究所用量表均来自国内外学者开发且普遍使用的成熟量表,并根据研究内容进行适当调整。测量方法为李克特7级量表,1-7表示完全不符合到完全符合。各变量量表来源情况如下。

网络嵌入中的结构嵌入借鉴李玲等(2018)和Freeman等[11]的研究,共设置3个题项;关系嵌入借鉴Xu等[26]和Mcevily等[31]的研究,共设置4个题项。协同能力分4个维度考察,分别为企业与相关企业协同、与研发组织协同、与政府协同、与中介机构协同,借鉴徐建中等[4]、Mishra等[24]、Vuola等[36]和Nieto等[37]的量表,每个维度设置3个题项。知识刚性借鉴Liao等[33]的研究,设置4个题项。由于用专利衡量创新绩效在问卷调查时可能涉及企业内部机密,导致被调查者不愿透露,进而影响数据的真实性。因此,本研究借鉴钱锡红等[10]、Bell等[38]和Ritter等[39]的研究,从技术能力和市场反应等方面设置4个题项衡量创新绩效。此外,本研究引入企业规模、成立年限和产权性质等控制变量。各变量测量如表2所示。

3 数据分析及结果检验

3.1 信度、效度检验

本研究采用Cronbach's ɑ值检验问卷信度。各变量的Cronbach's ɑ值均大于0.7,表明数据的误差较小、信度良好。问卷效度包括内容效度和结构效度,由于本研究均采用国内外成熟量表进行问卷设计,因此内容效度良好;结构效度方面,各题项的因子载荷均大于0.6,组合效度值(CR值)均大于0.7,每个潜变量的平均变异萃取量(AVE值)均大于0.5,AVE的平方根均大于其它潜变量的相关系数,且KMO值均大于0.7,因此结构效度良好。各项指标具体数值见表2。

3.2 相关性分析

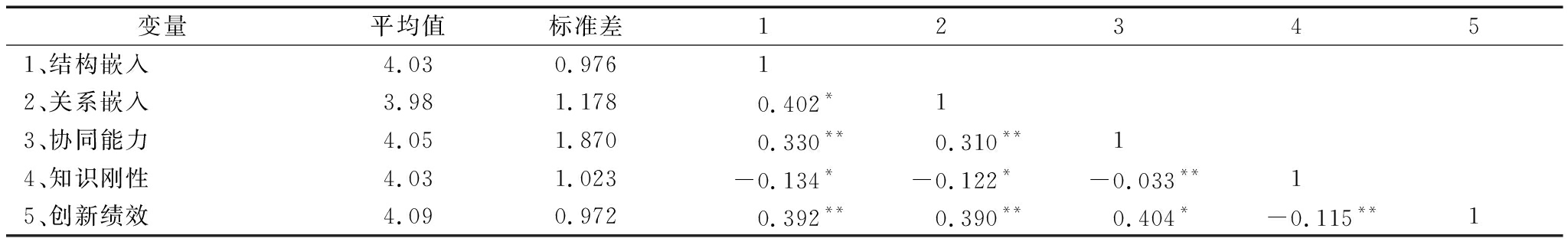

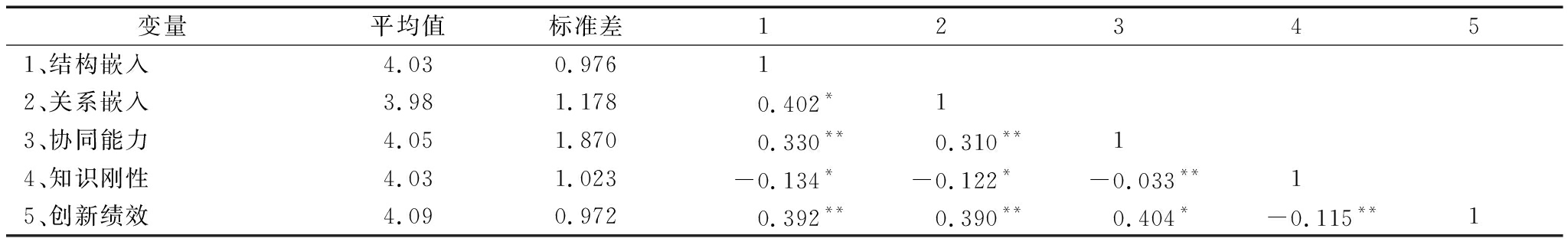

变量描述性统计分析和变量间的相关系数见表3。结果表明,结构嵌入(γ=0.392,p<0.01)和关系嵌入(γ=0.390,p<0.01)均与创新绩效显著正相关;结构嵌入(γ=0.330,p<0.01)和关系嵌入(γ=0.310,p<0.01)均与协同能力显著正相关;协同能力与创新绩效显著正相关(γ=0.404,p<0.05);知识刚性与创新绩效显著负相关(γ=-0.115,p<0.01),初步验证了相关假设,为下文进一步分析奠定了基础。

3.3 协同能力的二阶因子模型

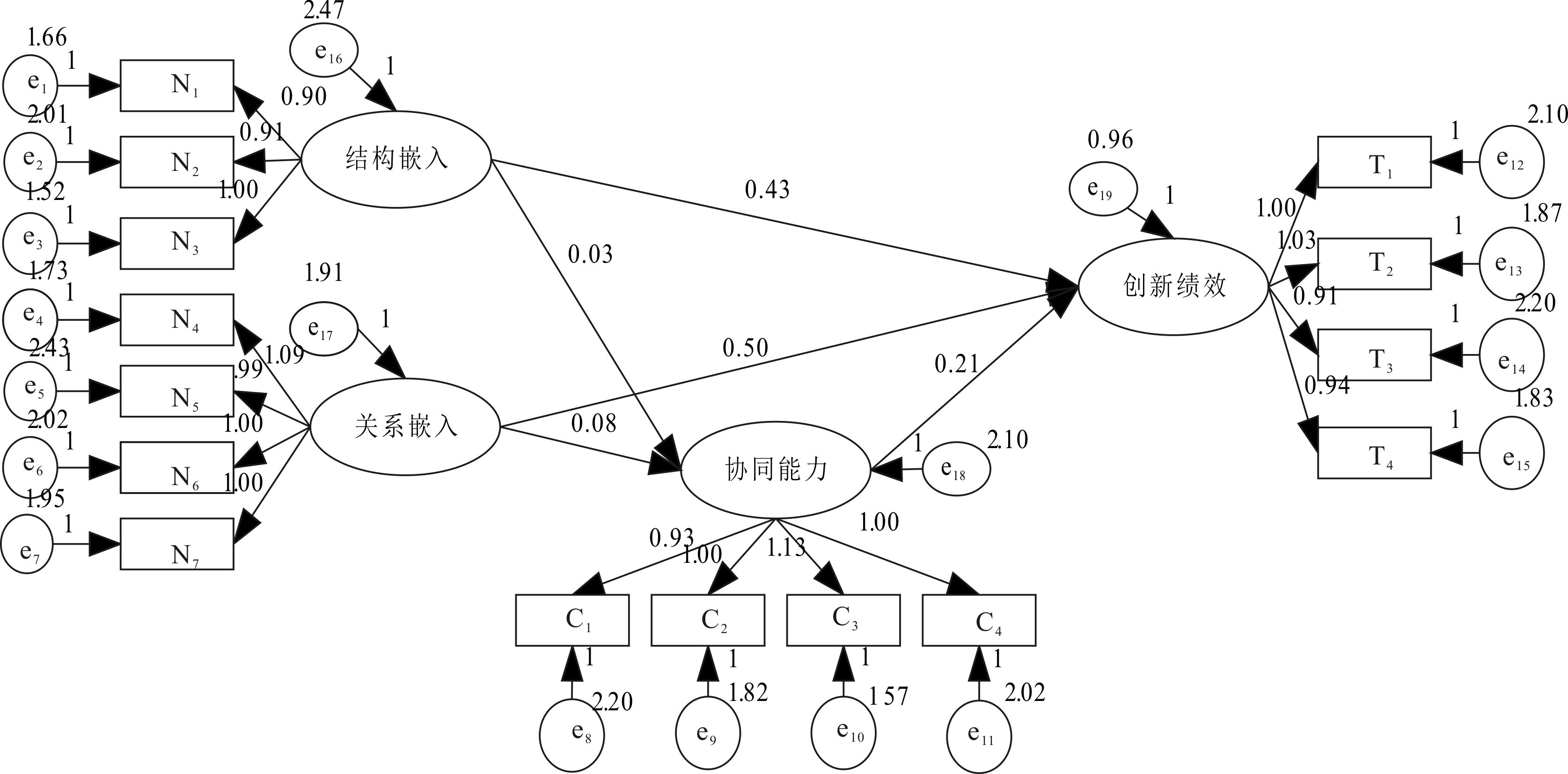

利用AMOS20.0构建协同能力二阶结构方程模型,并根据二阶验证性因子分析的整体模型配适度检验模型拟合效果,具体模型见图2。结果显示:χ2/df=2.88,GFI=0.976,NFI=0.952,RFI=0.937,CFI=0.995,RMSEA=0.018,即整体模型与实际数据拟合度较好,二阶模型具有良好的收敛效度,H2得到验证,即协同能力是由企业与相关企业、科研组织、政府、中介机构4个维度协同构成的高阶变量,可考察其在整体中发挥的作用。

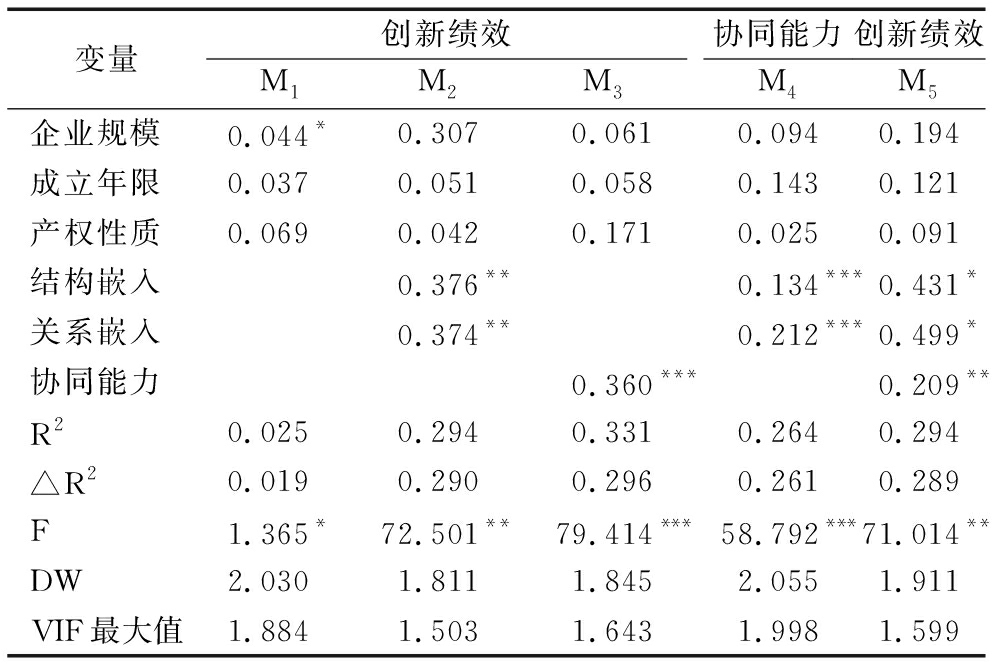

3.4 假设检验

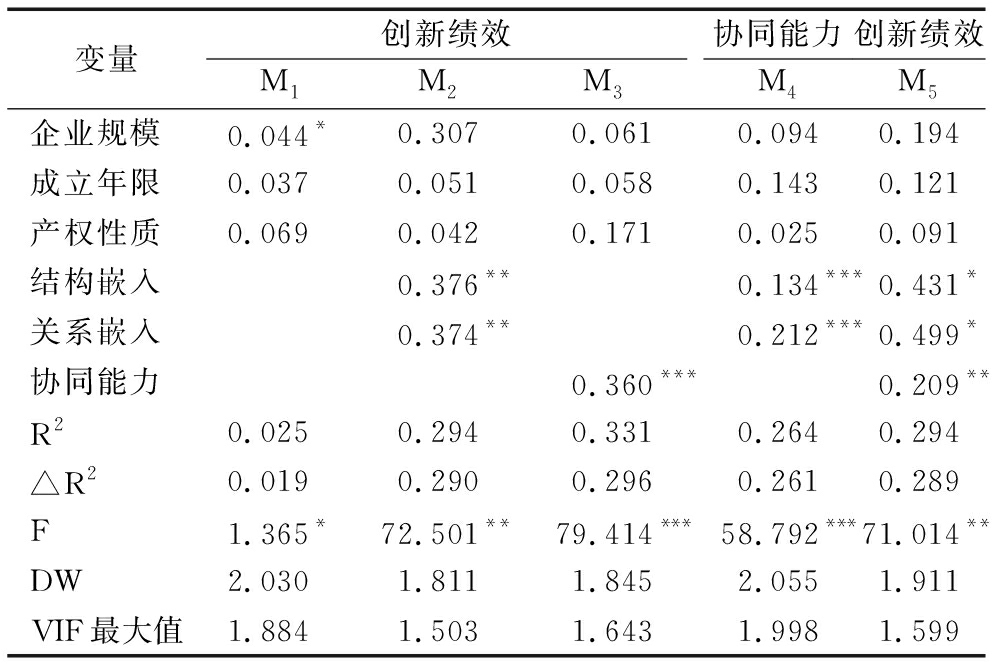

(1)主效应和中介效应检验。利用层级回归分析法对相关假设进行验证。由表4模型2可知,结构嵌入(γ=0.376,p<0.01)和关系嵌入(γ=0.374,p<0.01)均对创新绩效具有显著正向影响,H1、H1a、H1b得证。由模型4可知,结构嵌入(γ=0.134,p<0.001)和关系嵌入(γ=0.212,p<0.001)均对协同能力具有显著正向影响,H3、H3a、H3b得证。由模型3和模型4可知,联盟网络嵌入正向影响协同能力,且协同能力正向影响创新绩效(γ=0.360,p<0.001),即协同能力在联盟网络嵌入对与创新绩效关系的影响中发挥中介作用。通过进一步分析发现,将协同能力引入模型2后,模型5中结构嵌入与创新绩效间的相关系数显著性降低,由(γ=0.376,p<0.01)变为(γ=0.431,p<0.05);关系嵌入与创新绩效间的相关系数降低,由(γ=0.374,p<0.01)变为(γ=0.499,p<0.05),系数显著性均降低但仍通过了显著性检验,且协同能力与创新绩效间的系数(γ=0.209,p<0.01)显著为正。即协同能力在联盟网络嵌入与创新绩效关系中起部分中介作用,H4得证。

表2 量表信度与效度分析结果

变量题项因子载荷Cronbach's ɑAVECRKMO联盟网络嵌入结构嵌入相对于网络中其他成员,本企业更多与身处科研机构、政府、中介机构的人员保持联系(N1)0.6990.7880.5130.7600.701网络中的其他成员经常通过本企业获得行业、市场或他人信息(N2)0.710我的合作伙伴之间主要通过我建立联系(N3)0.739关系嵌入网络中合作伙伴和本企业能互相提供有用的信息(N4)0.7130.7970.5000.8000.791我依赖我的合作伙伴,并能与之保持长久、亲密的社会关系(N5)0.682本企业与合作伙伴能互相帮助解决对方的问题(N6)0.717网络中的合作伙伴和本企业能够互相提醒可能存在的问题和变化(N7)0.715协同能力与相关企业协同相关企业参与本企业产品设计的频繁程度(C11)0.7410.7600.5180.7630.704相关企业与本企业在研发活动中彼此信任(C12)0.684相关企业是本企业创新活动中必不可少的伙伴(C13)0.727与研发组织协同本企业与研发组织合作关系的密切程度(C21)0.7430.7680.5140.7600.706本企业与研发组织合作时间持续的长(C22)0.694高校、科研院所是本企业进行创新活动必不可少的伙伴(C23)0.763与政府协同本企业的创新活动得到政府部门支持的频繁程度(C31)0.7340.7640.5090.7560.700本企业能够及时了解到政府有关研发领域的最新政策(C32)0.689政府资助占本企业研发投入的比例高(C33)0.743与中介机构协同本企业与中介机构合作的频繁程度(C41)0.7340.7580.5020.7510.703本企业通过中介机构与其他组织建立了合作关系(C42)0.677中介机构是本企业进行创新活动必不可少的合作伙伴(C43)0.739知识刚性我很少用新知识/方法去解决新问题(Z1)0.6960.8170.5210.8130.799我不愿意学习新的知识/方法来改变我已经学会的旧的知识/方法(Z2)0.739过去的知识/方法可以提升我的工作效率(Z3)0.699在我的工作过程中我不用学习新的知识/方法(Z4)0.751创新绩效与同行相比,本企业往往率先推出新产品/新服务/应用新技术(T1)0.7060.7870.5060.8040.765与同行相比,本企业的改进或创新往往具有很好的市场反应(T2)0.723与同行相比,本企业的新产品往往包含一流的技术与先进的工艺(T3)0.697与同行相比,本企业的研发成功率比较高(T4)0.718

表3 变量描述性统计分析结果

变量平均值标准差123451、结构嵌入4.030.97612、关系嵌入3.981.1780.402*13、协同能力4.051.8700.330**0.310**14、知识刚性4.031.023-0.134*-0.122*-0.033**15、创新绩效4.090.9720.392**0.390**0.404*-0.115**1

注:*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001,下同

表4 假设检验结果

变量创新绩效M1M2M3协同能力M4创新绩效M5企业规模0.044*0.3070.0610.0940.194成立年限0.0370.0510.0580.1430.121产权性质0.0690.0420.1710.0250.091结构嵌入0.376**0.134***0.431*关系嵌入0.374**0.212***0.499*协同能力0.360***0.209**R20.0250.2940.3310.2640.294△R20.0190.2900.2960.2610.289F1.365*72.501**79.414***58.792***71.014**DW2.0301.8111.8452.0551.911VIF最大值1.8841.5031.6431.9981.599

本文还利用AMOS 20.0构建中介效应整体模型,如图3所示。检验结果显示:χ2/df=2.56,GFI=0.970,NFI=0.953,RFI=0.942,CFI=0.998,RMSEA=0.009,即整体模型配适度良好,且各变量间的路径系数均显著,与表4中的模型5结果一致,进一步验证了中介效应的存在。

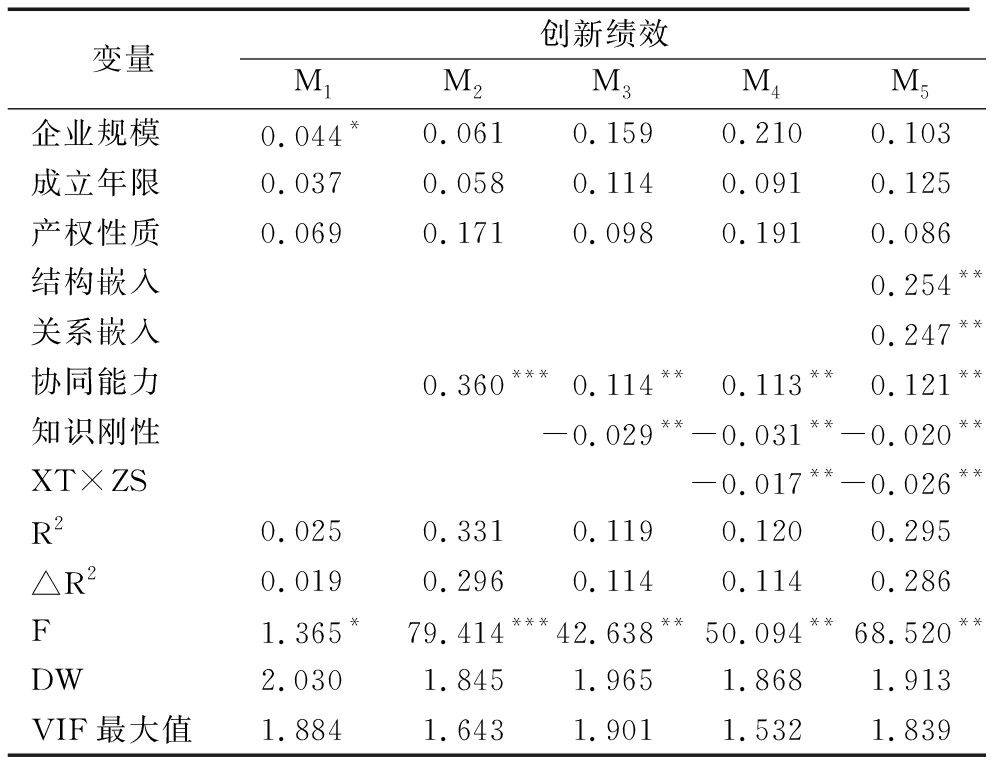

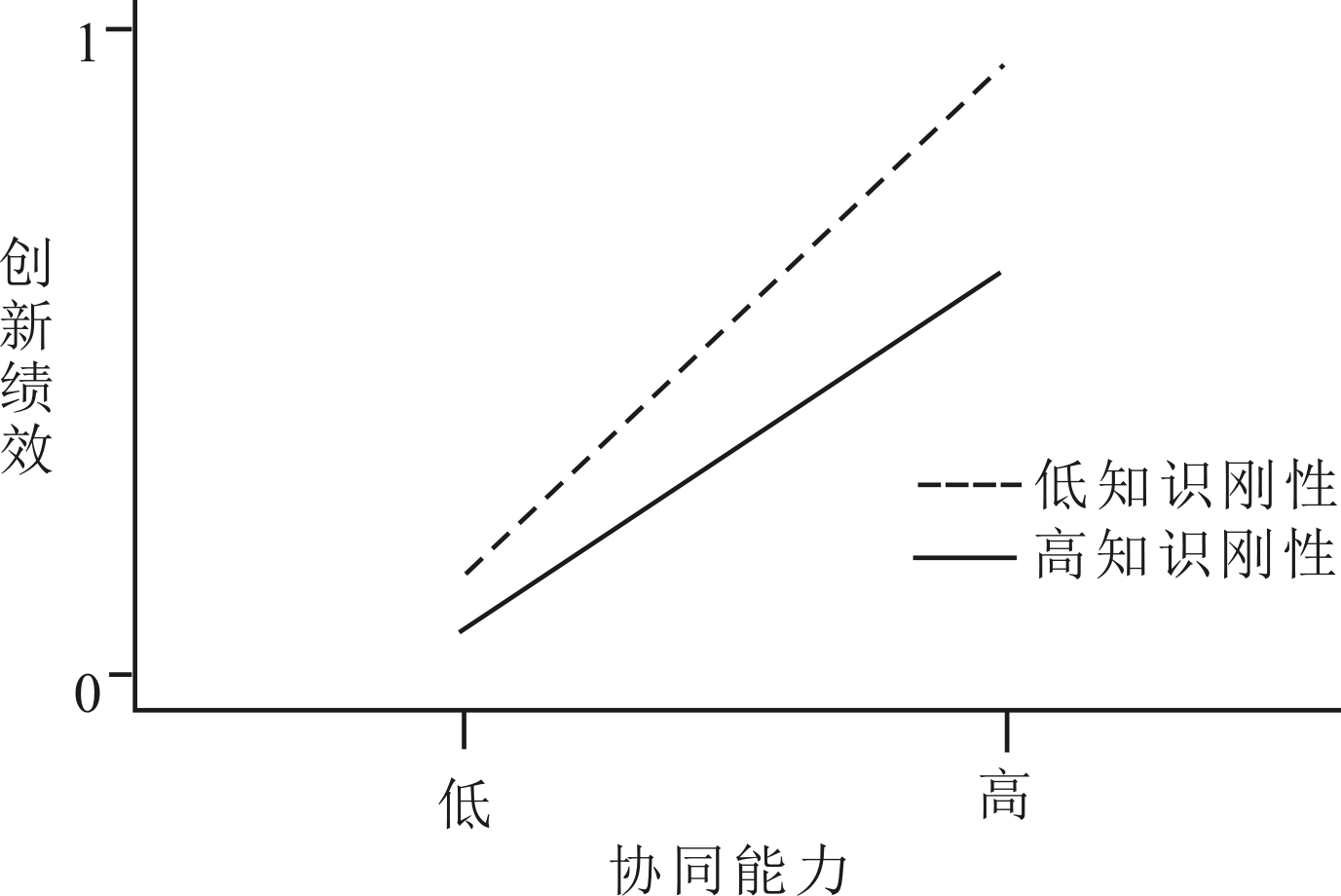

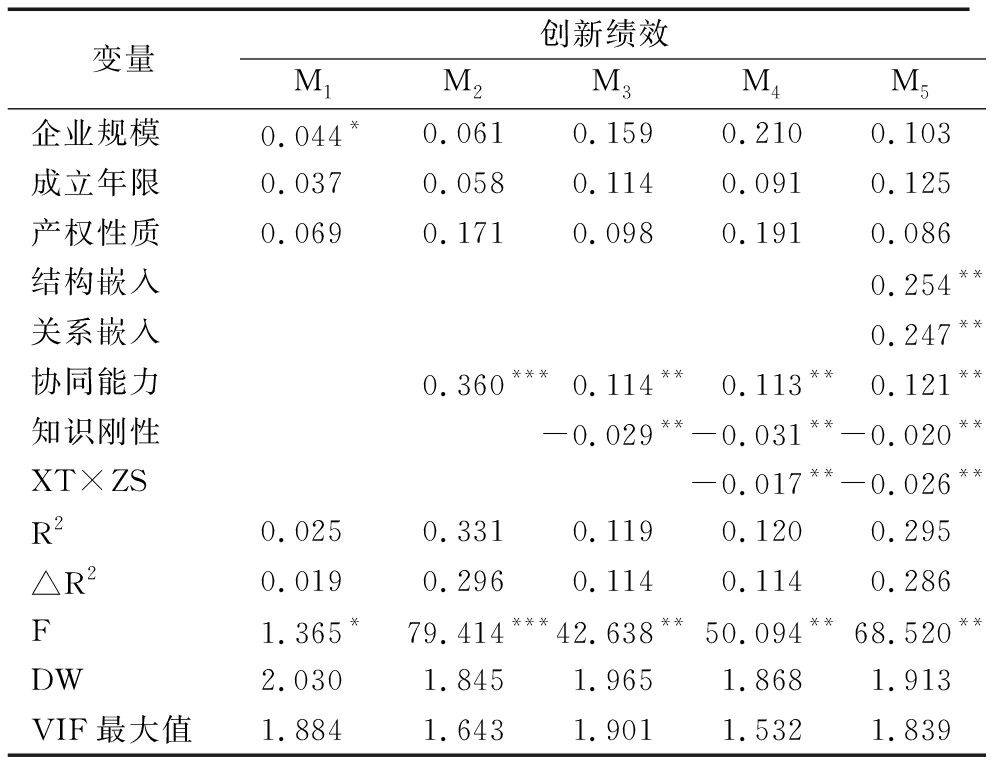

(2)调节效应检验。参照温忠麟等[40]的方法,利用层级回归分析法对调节效应进行检验。在模型2~4中,将协同能力作为自变量,创新绩效作为因变量,并在自变量中逐步引入调节变量和交乘项以验证调节效应。模型4显示,协同能力和知识刚性的交乘项与创新绩效间的系数显著为负(γ=-0.017,p<0.01),即知识刚性在协同能力与创新绩效间起到负向调节作用,H5得证。将所有变量引入模型5,再次进行回归分析,H1、H3、H5仍然成立。

为进一步检验调节效应的作用模式,本文以低于和高于知识刚性均值的一个标准差为基础,利用SPSS软件绘制图4,横轴表示协同能力由低到高,纵轴表示创新绩效由低到高。由图4可知,知识刚性越低,协同能力对创新绩效的影响越大,反之则越小,即知识刚性负向调节协同能力与创新绩效间的作用关系。结果与假设相同,进一步验证了H5。

4 结论与启示

4.1 研究结论

本文基于社会网络理论,从产学研协同创新视角构建协同能力二阶变量,结合资源基础观和知识转移理论,探索联盟网络嵌入对创新绩效的影响机理,得到如下结论:

(1)联盟网络嵌入对创新绩效具有正向促进作用。其中,结构嵌入通过在联盟网络中占据有利位置促进企业知识、资源流动,进而对创新绩效产生影响;关系嵌入通过与外部主体进行高质量沟通,加强合作关系,进而对创新绩效产生影响。

(2)协同能力在联盟网络嵌入与创新绩效间起部分中介作用。协同能力反映了产学研协同创新中企业拥有的潜在驱动能力,由多种关系共同组成,是一种无法复制的竞争性资源关系。企业通过产学研联盟网络嵌入占据结构洞位置、提升中心度和加强彼此间的信任关系,进而提升协同能力,使企业与外部主体联系更加密切,并以此促进新技术产生及创新绩效提升。

(3)知识刚性在协同能力与创新绩效间起负向调节作用。协同能力会加强企业知识吸收和资源利用能力,但知识刚性会使企业重复利用已有知识解决问题,抑制对新知识的获取和利用,进而对创新绩效产生影响。

表5 调节效应检验结果

变量创新绩效M1M2M3M4M5企业规模0.044*0.0610.1590.2100.103成立年限0.0370.0580.1140.0910.125产权性质0.0690.1710.0980.1910.086结构嵌入0.254**关系嵌入0.247**协同能力0.360***0.114**0.113**0.121**知识刚性-0.029**-0.031**-0.020**XT×ZS-0.017**-0.026**R20.0250.3310.1190.1200.295△R20.0190.2960.1140.1140.286F1.365*79.414***42.638**50.094**68.520**DW2.0301.8451.9651.8681.913VIF最大值1.8841.6431.9011.5321.839

注:XT×ZS代表协同能力×知识刚性

4.2 研究启示

(1)除合作企业外,企业还应与政府、科研组织、竞争企业、中介机构等保持紧密联系,基于产学研协同创新体系不断提升自身创新能力;充分利用政府的政策性导向,获得科技和资金支持。与产学研联盟网络中的供应商、客户、合作企业保持密切沟通,保证信息传递的有效性,降低知识搜索成本;时刻关注竞争企业发展动态,并进行适当交流,激励自身不断进步。同时,还应与中介机构保持密切联系,加速新产品、新技术推广,保障企业专利的安全性等。通过以上多种途径共同强化企业协同能力,保证企业创新活动高效进行,进而提升创新绩效并加速科研成果转化。

(2)企业应重视建立联盟网络关系,积极与外部主体进行信息、技术交流,促进联盟网络内知识流动和资源共享,从而构建一种开放、共赢的创新模式。同时,在外部关系建立上要拓展合作伙伴类型,与多种类型主体建立关系并加强联系,努力成为联盟网络中的核心企业,以吸收更多隐性知识和异质性资源,进而实现创新绩效提升。

(3)应将知识刚性控制在合理范围内,重视其对创新活动的影响。应与产学研联盟网络内的其它主体保持密切沟通,时刻掌握网络内的新知识、新技术应用动态。此外,定期检查企业内的知识惯用水平,考评技术提升程度,以保证新知识、新技术持续流入。同时,还要对科研人员进行定期培训,使其在创新过程中能够不断探寻新技术,避免企业知识获取路径锁定,进而提升创新绩效。

(4)积极响应“创新驱动发展”战略,在紧密联系产学研协同创新各主体的同时,结合自身优势,紧跟国家各类宏观政策,加大研发投入力度,根据产学研联盟网络中的动态变化不断调整自身资源配置和技术创新能力重心,不断吸收新知识、引进新技术,以提升企业创新绩效。同时,通过与产学研合作主体间紧密配合,有效促进科技成果转化,以更好地服务于实体经济。

4.3 不足与展望

本文的理论意义在于:基于协同创新理论构建了协同能力这一高阶变量,探究其在产学研联盟网络中的作用路径,深化和扩展了社会网络理论中联盟创新网络的作用机制。本文的实践意义在于:随着联盟网络不断发展,为嵌入在其中的、以产学研协同创新为主要创新模式的企业与外部主体进行有效合作,进而提升创新绩效提供了合理化的建议,并为解决长期以来我国科技成果转化率较低的问题提供了理论依据。然而,本文也存在一定的局限性:由于企业协同能力不断变化,今后的研究可从动态变化角度研究各变量间的作用关系。

参考文献:

[1] 张艺,龙明莲,朱桂龙.科研团队视角下我国研究型大学参与产学研合作对学术绩效的影响[J].科技进步与对策,2019,36(1):132-141.

[2] ANA ISABEL CANHOTO, SARAH QUINTON, et al.The co-production of value in digital, university industry R&D collaborative projects[J].Industrial Marketing Management, 2016(56):86-96.

[3] 王海军,成佳,邹日菘.产学研用协同创新的知识转移协调机制研究[J].科学学研究,2018,36(7):1274-1283.

[4] 徐建中,徐莹莹.企业协同能力、网络位置与技术创新绩效——基于环渤海地区制造业企业的实证分析[J].管理评论,2015,27(1):114-125.

[5] CUNHA M P, REGO A, OLIVEIRA P, et al.Product innovation in resource-poor environments: three research streams[J].Journal of Product Innovation Management, 2014,31(2):202-210.

[6] 杨张博.网络嵌入性与技术创新:间接联系及联盟多样性如何影响企业技术创新[J].科学学与科学技术管理,2018,39(7):51-64.

[7] 李永周,高楠鑫,易倩,等.创新网络嵌入与高技术企业研发人员创新绩效关系研究[J].管理科学,2018,31(2):3-19.

[8] 陈恒,初国刚,侯建.产学研合作培养创新人才培养效果影响机理[J].科研管理,2018,39(4):124-133.

[9] 周杰.核心企业联盟能力与多边联盟合作创新:一个研究框架[J].科技进步与对策,2017,34(3):104-109.

[10] 钱锡红, 杨永福, 徐万里.企业网络位置、吸收能力与创新绩效—一个交互效应模型[J].管理世界, 2010(5):118-129.

[11] FREEMAN L C, WHITE D R, ROMNEY A K.Research methods in social network analysis[M].London, NY : Rout ledge Press ,1991:91.

[12] HUANG J, LI M, MAO L,et al.The impact of network embeddedness on radical innovation performance inter-mediators of innovation legitimacy and resource acquisition[J].International Journal of Technology, Policy and Management, 2017,17(3):220-239.

[13] WINCENT J,ANOKHIN S,RTQVIST D.Does network board capital matter? a study of innovative performance in strategic SME networks [J].Journal of Business Research, 2010,63(3):265-275.

[14] 李奉书,黄婧涵.联盟创新网络嵌入性与企业技术创新绩效研究[J].中国软科学,2018(6):119-127.

[15] 林嵩,许健.嵌入性与初创企业创新倾向:一个实证研究[J].科技进步与对策,2018,35(01):102-108.

[16] 张方华.网络嵌入影响企业创新绩效的概念模型与实证分析[J].中国工业经济, 2010(4):110-119.

[17] SAMPSON R C.R&D alliances and firm performance:the impact of technological diversity and alliance organization on innovation[J].Academy of Management Journal, 2007,50(2):364-386.

[18] TOLSTOY D, AGNDAL H.Network resource combinations in the international venturing of small biotech firms[J].Technovation, 2010,30(1):24-36.

[19] 罗茜,皮宗平,白明皓.创新网络治理机制与绩效:基于灰格序方法的创新联盟实证分析[J].科技进步与对策,2018,35(4):25-31.

[20] ANSOFF H.Corporate strategy[M].Revised edition.New York: Mc Graw-Hill Book Company, 1987:35-83.

[21] HAKEN H.协同学[M].北京: 原子能出版社, 1984.

[22] JOE TIDD, JOHN BESSANT, KEITH PAVITT.Managing innovation: integrating technological, market and organizational change[M].Wiley,3 edition, 2005.

[23] 李恩极,李群.政府主导的产学研协同创新的利益分配机制研究[J].研究与发展管理,2018,30(6):75-83.

[24] MISHRA A, SHAH R.In union lies strength: collaborative competence in new product development and its performance effects[J].Journal of Operations Management, 2009,27(4) :324-338.

[25] XU G N, LIU X F, ZHOU Y, et al.Effects of relational embeddedness on technological innovation : an empirical study in China[J].Chinese Management Studies , 2012,6(1):108-123.

[26] 赵颖斯.创新网络中企业网络能力、网络位置与创新绩效的相关性研究[D].北京:北京交通大学, 2014.

[27] GILSING V, NOOTEBOOM B, VANHAVERBEKE W, et al.Network embeddedness and the exploration of novel technologies: technological distance, between centrality and density[J].Research Policy,2008,37(10):1717-1731.

[28] CARBONELL P, ESCUDERO A R, PUJARI D.Customer involvement in new service development: an examination of antecedents and outcomes[J].Journal of Product Innovation Management, 2009,26(5):536-550.

[29] AUDRETSCH D B, FELDMANN M P.R&D spillovers and the geography of innovation and production[J].The American Economic Review, 1996,86(3):630-640.

[30] 罗尚忠.以创新的模式引领科技成果的应用[J].中国科技论坛, 2017(4):1.

[31] MCEVILY B, MARCUS A.Embedded ties and the acquisition of competitive capabilities[J].Strategic Management Journal, 2005,26(11):1033-1055.

[32] ZHOU Z, Z G CHEN.Formation mechanism of knowledge rigidity in firms[J].Journal of Knowledge Management, 2011,15(5):820-835.

[33] LIAO S H, FEI W C, LIU C T.Relationships between knowledge inertia, organizational learning and organization innovation[J].Technovation, 2008,28(4):183-195.

[34] ROBERT HASSINK.How to unlock regional economies from path dependency? from learning region to learning cluster[J].European Planning Studies, 2005,13(4):521-535.

[35] CHIANG Y H, HUNG K P.Exploring open search strategies and perceived innovation performance from the perspective of inter-organizational knowledge flows[J].R&D Management, 2010,40(3):292-299.

[36] VUOLA O, HAMERI A.Mutually benefiting joint innovation process between industry and big-science[J].Technovation, 2006,26(1) :3-12.

[37] NIETO M J, SANTAMARíA L.The importance of diverse collaborative networks for the novelty of product innovation[J].Technovation, 2007,27(3) :367-377.

[38] BELL G.Clusters, networks, and firm innovativeness[J].Strategic Management Journal, 2005(26):287-295.

[39] RITTER T, GEMüNDEN H.The impact of a company's business strategy on its technological competence, network competence and innovation success[J].Journal of Business Research, 2004, 57(5):548-556.

[40] 温忠麟,张雷,侯杰泰.有中介的调节变量和有调节的中介变量[J].心理学报,2006,38(3): 448-452.

(责任编辑:林思睿)