0 引言

当前许多优秀的、精于管理的企业,在技术和市场发生突变时,由于自身无法摆脱旧的心智模式、厌恶风险的企业环境等原因[1],逐渐丧失行业领先位置。这是一个很值得研究的现象。突破式创新是改变企业技术过程,并且创造新的行业、产品或者市场的一类创新[2],它发端于非主流市场并对现有主流市场企业竞争力产生冲击[3],往往能带来整个行业的颠覆性变化[4]。目前的研究大多宣扬突破式创新对企业保持长期销售增长和盈利具有关键作用[5],对企业快速、持续成长具有特殊重要的意义[6],它被视为实现跨越式追赶的绝佳“机会窗口”[7]。例如王永健等[8]指出,突破式创新对战略性新兴产业企业具有重要作用。然而,由于突破式创新风险高、不确定性大等原因,实施突破式创新所得到的科技成果(如基因技术、生物医药)可能导致原有技术荒废,甚至会对现有资源和能力造成冲击;“拥抱突破式创新”的商业策略引起原有市场的震动甚至最终取代原有市场,从而使大量企业退出市场,员工面临失业压力等。依据创新抵制理论可知,由于对突破式创新在使用、价值、风险[9]等方面存在障碍的影响,社会民众会对突破式创新及其成果、服务产生抵触情绪和行为,并试图通过敦促其他人避免在市场上选择购买来实现其某些目标。抵触显然不利于提升突破式创新对社会的价值,加之对突破式创新这一新业态、新模式缺乏完善的制度、规范,如何制定出一套合理且有针对性的方案以降低社会对突破式创新的抵触、推动突破式创新“扬长避短”,是政府乃至全社会需要面对的问题。基于此,本文对突破式创新可能引起的社会抵触等负面影响进行探讨,补充相关理论研究,有助于政府乃至全社会加大对突破式创新负面影响的重视,通过建立健全相关制度提升其效益与价值,具有重要社会意义。

同时,为进一步探讨突破式创新对社会抵触的影响,本文从社会网络理论出发,引入政商关系开展研究。在中国这样一个“关系型”社会中,企业突破式创新受到一般商业关系的影响,同时,政府往往会因监管、调控等职能干涉企业创新活动[10]。特别是在当前政府推动构建产业共性技术创新平台、高度关注企业创新发展的时代背景下,政府与企业之间的关系、企业与企业之间的关系更为紧密。那么,这两种关系会分别对企业实施的突破式创新可能引发的社会抵触产生怎样的影响?探讨这个问题有助于政府、企业更好地理解网络关系,并以此为依据进行科学决策,推动突破式创新发展。因此,将政治关系与商业关系作为调节变量,分别探讨它们对于突破式创新与社会抵触之间关系的调节作用具有重要意义。

本文在研究视角和研究内容上有以下3个方面的创新点:首先,本文将突破式创新作为前因变量进行研究,以区别于以往研究将突破式创新视作一种“绩效”、“结果”。突破式创新作为一种新兴的社会现象,研究它对社会产生的影响有助于更好地发挥其作用,克服不利影响,从而推动其良性发展;其次,本文探讨突破式创新可能导致的社会抵触,区别于以往研究主要指出其“正面形象”。研究突破式创新的负面影响是必要的:一是基于我国创新基础较为薄弱的现实,如不进一步夯实创新基础而短时间内大规模实施突破式创新,可能造成技术领域和市场领域的震动,引起社会抵触;二是基于实施突破式创新如基因工程确实存在对社会造成直接或间接损失的现实。本研究可为政府、企业等应对突破式创新可能带来的负面影响提供一定的参考。最后,本文探讨政商关系对突破式创新与社会抵触之间关系究竟是“帮扶之手”还是“掠夺之手”,政治关系与商业关系的引入,有助于更好地揭示突破式创新发展过程中的社会网络关系。

1 文献回顾与研究假设

1.1 突破式创新与社会抵触

社会抵触是指一方或多方试图通过说服其他人避免在市场上选择购买来实现其某些目标[11]。一般来说,信念、态度和价值观在抵触中起着至关重要的作用[12]。研究社会抵触这个现象是有趣的,人们往往会使用他们的“购买选票”支持具有更为广泛社会影响的企业,特别是在当前更加关注企业社会责任,以及品牌和企业声誉脆弱性日益增加的大背景下,如何应对社会抵触已经越来越与管理决策息息相关。本文在参考Zheng Zhou等[13]研究的基础上,根据突破式创新的适用范围将其分为基于技术的突破式创新和基于市场的突破式创新,并分别探讨这两种突破式创新对社会抵触的影响。

在技术层面,突破式创新是指采用全新的技术、工艺流程或管理形式等向顾客提供全新价值的创新[14],这势必会对现有知识或技术产生巨大冲击。首先,这种冲击会影响创新能力较弱的企业。这类企业因为资金、人才等不足导致知识或技术不足,往往通过模仿技术较强的企业获得知识或技术。但这个模仿需要一定的过程,一旦突破式创新短时间改变原有知识或技术,技术市场就会发生巨大变革,这类企业如果继续在现有技术的基础上进行创新可能很快就会被其它企业赶超并打败,引起这类企业的抵触[15];其次,对于技术较强的中大企业而言,突破式创新需要全新的技术理念与过程,具有高投入、高风险等特征,因而在行业内其它特定企业取得巨大成绩时,这些中大企业囿于自身组织刚性而不愿意发展全新的技术和能力[16],不愿意进行突破式创新而打入新的行业,从而产生抵触行为;最后,对于社会民众而言,突破式创新是技术进步的产物,而技术进步会带来观念冲击,民众因受知识结构、信息搜寻能力限制的顾虑等[17],加上突破式创新可能涉及到一些伦理问题(例如基因工程),民众往往会对突破式创新产生怀疑甚至心生恐惧,继而做出抵触行为。基于此,本文提出以下假设:

H1:基于技术的突破式创新与社会抵触之间呈正相关关系。

在市场层面,突破式创新是扩大和开发新市场与提供新功能的有力方式,而这反过来又突破了现有的市场联系。基于市场的突破式创新是从利基市场发迹,继而不断发展逐渐占领整个主流市场。对社会而言,这种基于市场的突破式创新起初不但不会被抵触,反而会被逐渐接受,因为这种基于市场的突破式创新会为了推广而采用激进的营销策略,如大规模的促销活动等,给社会带来一定的物质利益,从而树立起正面形象,因而在该阶段基于市场的突破式创新会负向影响社会抵触;但是,由于突破式创新对现有市场具有破坏性,会带来颠覆性冲击,极大改变市场环境,从而形成新的商业和市场[18],逐渐威胁到实力强大企业在本行业内的主导地位;对于实力偏弱的企业来说,面临被新市场模式同化的境地;对于社会公众而言,基于市场的突破式创新引入了新的价值,破坏了现有客户偏好结构,主流市场可能由于某些原因在一段时间内对其予以接受,但是,一旦这种新的市场模式出现问题导致公关危机,被媒体放大,马上就会被口诛笔伐,使主流市场由思想到行动又会提升对这类新市场模式的抵触程度,因而在该阶段突破式创新会正向影响社会抵触。综上,将基于市场的突破式创新与社会抵触之间的关系分为两个阶段进行分析。基于此,提出以下假设:

H2:基于市场的突破式创新与社会抵触之间呈正U型相关关系。

实施突破式创新会对技术和市场带来颠覆性的改造[19],特别地,企业为了更好地进行社会控制(维持市场地位),会通过抵触这种形式加以应对[20]。

1.2 政治关系与商业关系的调节作用

根据社会网络理论,实施突破式创新的企业在研发、经营过程中不可避免地会接触到由政府和其它企业构成的外部网络。抵触活动者在开展抵触行为之前,会预先评估自己的抵触行为是否会对当前存在的现象产生巨大影响以实现其期望目标[21]。当前强调新型政商关系,实际上是针对社会大众全面塑造符合社会主义核心价值观的社会价值体系基础[22]。根据制度理论,制度主要指为社会生活提供稳定性和规制性、规范性和文化—认知性要素,以及相关资源[23]。制度的强制合法性由政府管制政策、法律法规等产生,模拟合法性产生于某种新产品和服务乃至行业在公众认知中被广为接受,规范合法性来自于社会规范、价值观等社会化过程[24]。政商关系会对应地形成包括政策、规则、规范、标准、价值观念等在内的制度,继而直接影响突破式创新与社会抵触的关系。完善的市场制度使得经济活动中发生的部分冲突在一定程度上可以自我消解[25]。因此,研究政商关系对突破式创新与社会抵触关系的调节作用意义显著。

政治关系的调节作用。政治关系是指企业与各级政府官员、行业协会以及监管和支撑机构的非正式关系[26]。一方面,良好的政治关系除了会给企业带来创新资源如税收减免、财政补贴等外,更重要的是赋予企业象征其能获得政府独家支持和优惠待遇的政治合法性[27],有助于企业应对外部环境威胁[28]。但另一方面,曾萍等(2016)认为获取政府对技术创新的支持是有条件的;袁建国等[29]认为企业政治资源存在诅咒效应,企业政治关联阻碍了企业创新活动,而政治关系不一定可以援助基于技术的突破式创新,反而会起到制约作用;杨继东等[30]实证考察了高管政治关联对企业创新的具体影响及作用机制,发现企业利用政治上的资源为企业争取更多资源,这些资源看似有利于企业发展,但其是以损害其它企业和行业整体利益为代价的,容易招致强烈的社会抵触。事实上,由于基于技术突破式创新认知门槛较高,如果政府缺乏必要的对这类创新的解释宣传甚至政府本身缺乏公信力和权威,那么与之关系密切的基于技术的突破式创新将会受到抵触,而且关系越强,受到的抵触越大。基于此,本文提出以下假设:

H3:政治关系对基于技术的突破式创新和社会抵触之间的正相关关系具有正向调节作用。

企业通过参加工商联、行业协会或民间商会等组织,能更好地促进与政府关于市场监管和公共政策等方面的交流,获得优惠政策[31]。这种良好的政治关系影响体现在主效应正U型关系的两个阶段:①基于市场的突破式创新是从利基市场发展起来的,为了开展商业宣传推广活动,需要投入大量资金对运营进行补贴。良好的政治关系使得这种突破式创新在一开始就朝着避免“大水漫灌”式“烧钱”行为的合理化方向发展。如此一来,“烧钱”行为在一定程度上被限制,这样就减少了社会得到现实可观的好处。依据前文假设,在这个阶段,基于市场的突破式创新与社会抵触之间呈负相关关系,政治关系削弱了这种负相关关系,同时,政治关系使基于市场的突破式创新与社会抵触间关系转为正向的临界值更高;②当基于市场的突破式创新与社会抵触之间的关系转为正向时,政治关系的影响也会被削弱。这是因为基于市场的突破式创新逐渐占领主流市场,对原来占据主流市场的模式造成了冲击,因而会遭到旧模式的抵触。引入政治关系之后,由政府、行业协会、监管和支撑机构等针对性出台的政策就会对这种创新进行规范。而规范实质上也是一种对基于市场的突破式创新的积极引导,因为将这种新的市场模式以文本形式予以确认,兼具实践指导意义,使得社会对这种创新的抵触下降。因此,在该阶段,政治关系也起到了削弱作用。基于此,本文提出以下假设:

H4:政治关系对基于市场的突破式创新与社会抵触之间的正U型关系具有负向调节作用。

商业关系的调节作用。商业关系是指企业同商业组织,包括供应商、客户及合作联盟企业之间建立的非正式社会关系[32]。良好的商业关系除可以使企业获得重要的市场信息之外,还体现在两个方面:一是企业间密切的社会交往与沟通能够促进学习并及时调整双方业务合作,从而促进知识转让与技术收购[33]。有时企业基于技术的突破式创新不仅靠自身就可以实现的,需要同其它企业进行合作,借助共同研发等手段分担不确定性风险。因此,在这个过程中,企业之间的相互信任、相互依赖程度较高,从而降低了其它企业对这种创新的抵触;二是企业通过与客户频繁地交流和沟通,掌握客户需求的一手资料,而客户需求是创新的直接驱动力[34],因而能更好地理解客户偏好并从中识别出客户对于技术的需求,激发突破式创新灵感,获得突破式创新方向。因此,企业基于技术的突破式创新抓住了客户的需求心理,从客户需求出发,客户对这种创新的抵触力度就很小。基于此,本文提出以下假设:

H5:商业关系对基于技术的突破式创新与社会抵触之间的正相关关系具有负向调节作用。

在基于市场的突破式创新与社会抵触之间呈负相关关系时,商业关系对这种关系具有促进作用。在引入商业关系的情况下,企业间保持良好的沟通,信息及时共享,促进企业积极看待彼此之间的关系,基于信任的良好关系使得双方都能在一定程度上影响对方[35],这就增强了基于市场的突破式创新与社会抵触之间的负相关关系。商业关系使基于市场的突破式创新与社会抵触关系转为正向的临界值更低。当基于市场的突破式创新与社会抵触之间的关系转为正向时,商业关系的影响也是促进的。当基于市场的突破式创新逐渐壮大时,推翻了原有的商业模式,自身成为新的主流市场,这显然破坏了企业间原有的信任,造成企业间信任危机。李雁晨等[36]认为商业关系中高度的信任会使一方或双方丧失环境中的机会,降低环境适应能力;向永胜等[37]也指出在商业网络中,过强的关系可能导致过度嵌入,容易形成对伙伴的依赖和惰性。因此,原来占据主流市场的企业会不适应快速变化的环境,导致这些企业虽然万般无奈接受现实,但是,对这种创新的抵触心理仍然存在,并有可能更强烈地反映到行动上,因而商业关系增强了基于市场的突破式创新与社会抵触之间的正相关关系。基于此,本文提出以下假设:

H6:商业关系对基于市场的突破式创新与社会抵触之间的正U型关系具有正向调节作用。

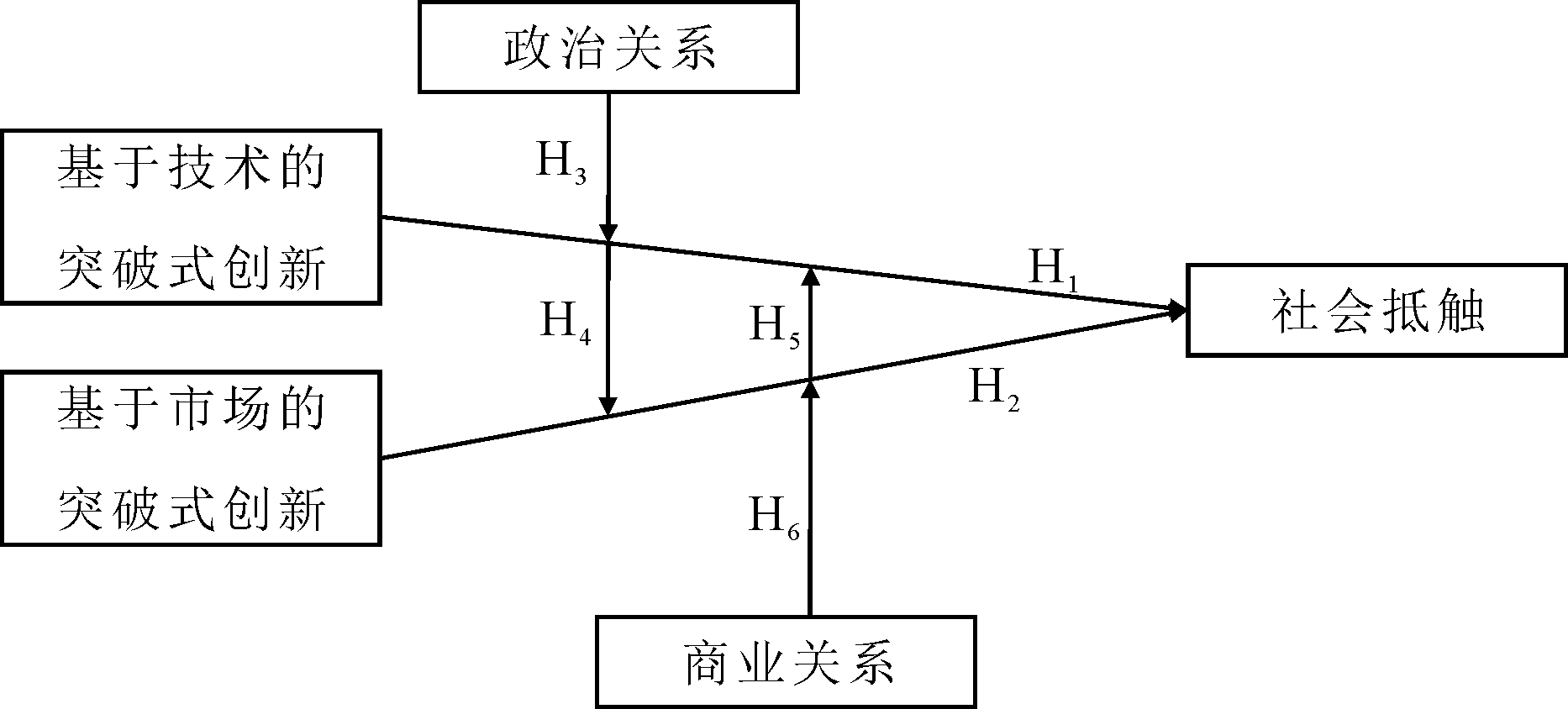

综上,本文研究模型如图1所示。

2 研究设计

2.1 样本选择与数据来源

基于使用6点或7点量尺较为合适,以及减少样本数据过度偏态现象[38]的考虑,问卷设计采用Likert 7级量表。样本集中于高技术产业,问卷调查对象面向企业管理人员,样本企业所属地域包括安徽合肥、浙江等省市。问卷发放方式主要是在线上发放给相关管理人员填写,一部分是在EMBA课堂上直接发放给学员填写。问卷回收得到387份,剔除不合格的146份,最终得到有效问卷241份,有效回收率为62.27%,符合国际上对有效问卷回收率的基本要求。

在样本企业成立时间方面,0~5年占15.8%,6~10年占28.6%,11~15年占16.6%,16~20年占21.6%,21年及以上占17.4%;在样本企业职工人数方面,1~100人占19.1%,101~200人占34%,201~300人占30.7%,301人及以上占16.2%;样本企业所属行业方面,新一代电子信息行业占14.9%,新能源汽车行业占13.3%,新材料行业占10.8%,生物行业占11.6%,高端装备制造行业占12.9%,节能环保行业占9.1%,新能源行业占8.7%,其它行业占18.7%;在样本企业类型方面,国有及国有控股企业占20.3%,民营企业占67.6%,外资企业占12%;样本企业上一年销售额1亿元以下占24.9%,1亿~10亿占29%,11亿~50亿占24.5%,51亿~100亿占11.6%,101亿~500亿占7.1%,501亿及以上占2.9%。

2.2 变量测量

自变量是突破式创新,具体分为基于技术的突破式创新和基于市场的突破式创新。关于突破式创新的操作化测量,本文借鉴Zheng Zhou等[39]的研究。测量基于技术的突破式创新侧重于技术层面,包括“产品具有创新性”、“产品融合了全新的技术知识”、“产品与主要竞争对手的产品类似”、“产品的应用与主要竞争对手的产品完全不同”,共4个题项。测量基于市场的突破式创新侧重于市场(主流客户)层面,包括“产品概念很难为主流客户评估或理解”、“对于同一种产品或服务,主流客户从别的产品或服务的提供者转过来所花费的成本很高”、“主流客户需要学习如何使用产品”与“主流客户需要很长时间才能了解产品的全部好处”,共4个题项。

调节变量是政治关系和商业关系,主要采用Peng和Luo[40]的量表,从政府和商业两个方面分别进行测量。关于政治关系的测量,从与政府、产业发展部门、监管部门的关系共3个题项展开,包括“企业同政府关系较为密切”、“企业同产业发展部门关系较为密切”、“企业同监管部门关系较为密切”;关于商业关系的测量,从与采购商、供应商、竞争对手的关系共3个题项展开,包括“企业同采购商关系较为密切”、“企业同供应商关系较为密切”、“企业同竞争对手关系较为密切”。

因变量是社会抵触,主要参考Klein Jill G等[41]的研究,该量表原本用于测量市场环境中顾客的抵触动机及其行为,由于突破式创新可能引起的社会抵触也表现在突破式创新成果使用者的动机与行为等方面,因此,结合本研究实际,从11个题项展开测量,包括“抵触是使实施突破式创新的组织改变行动的有效手段”、“每个人都应该参加抵触突破式创新的活动,因为贡献无论大小都重要”、“通过抵触,我可以帮助改变实施突破式创新组织的决定”、“我对购买突破式创新产品感到内疚”、“如果其他人抵触突破式创新并看到我在购买或消费这类产品,我会感到不舒服”、“我的朋友/家人鼓励我去抵触突破式创新”、“抵触突破式创新让我感觉好”、“我不需要抵触突破式创新,因为其他人正在这样做”、“因为突破式创新产品应该被抵触,甚至不应该被关注,所以我不购买这类产品”、“因为会导致关于突破式创新产品的工作陷入危险之中,不应该对其进行抵触”、“抵触本国实施突破式创新的企业会促使我购买外国产品,所以我不对它进行抵触”。

控制变量。采用调研年份(2018年)减去企业成立年份的数值作为企业年龄[42],分为0~5年、6~10年、11~15年、16~20年、21年及以上;企业规模采用企业职工总数近似代表,分为1~100人、101~200人、201~300人、301人及以上;企业所属行业分为新一代信息技术/新能源汽车/新材料/生物/高端装备制造/节能环保/新能源/其它行业;企业类型采用分类变量,“1”代表国有及国有控股,“2”代表民营企业,“3”代表外资企业;企业上一年销售额分为1亿元以下、1~10亿元、11~50亿元、51~100亿元、101~500亿元、501亿元及以上。

3 实证结果及分析

3.1 信度与效度检验

使用Cronbach′s  系数检验问卷信度,通常,Cronbach′s

系数检验问卷信度,通常,Cronbach′s  系数达到0.8以上才能满足信度要求,问卷具有较强的可靠性。信度检验结果显示,突破式创新量表的Cronbach′s

系数达到0.8以上才能满足信度要求,问卷具有较强的可靠性。信度检验结果显示,突破式创新量表的Cronbach′s  系数为0.9,政商关系量表的Cronbach′s

系数为0.9,政商关系量表的Cronbach′s  系数为0.9,社会抵触量表的Cronbach′s

系数为0.9,社会抵触量表的Cronbach′s  系数为0.929。因此,本文各量表题项之间具有较好的内部一致性,信度较好。

系数为0.929。因此,本文各量表题项之间具有较好的内部一致性,信度较好。

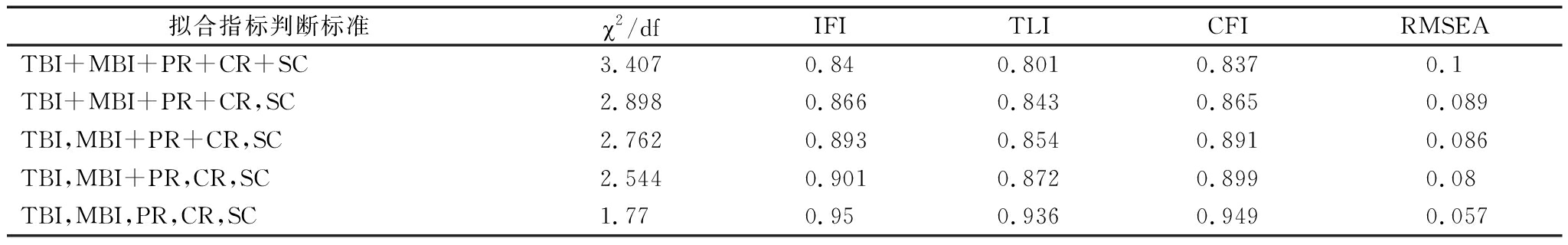

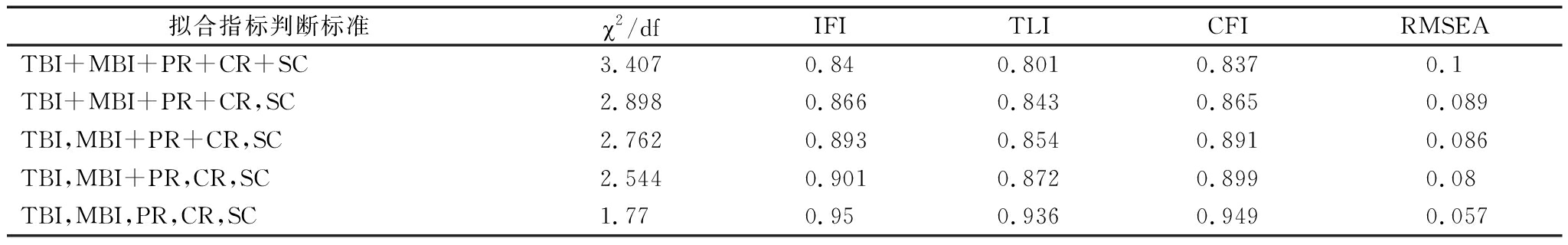

表1 各竞争模型拟合指标

拟合指标判断标准‴2 /dfIFITLICFIRMSEATBI+MBI+PR+CR+SC3.4070.840.8010.8370.1TBI+MBI+PR+CR,SC2.8980.8660.8430.8650.089TBI,MBI+PR+CR,SC2.7620.8930.8540.8910.086TBI,MBI+PR,CR,SC2.5440.9010.8720.8990.08TBI,MBI,PR,CR,SC1.770.950.9360.9490.057

注: TBI表示基于技术的突破式创新,MBI表示基于市场的突破式创新,PR表示政治关系,CR表示商业关系,SC表示社会抵触

效度检验通常包括内容效度和结构效度。在内容效度方面,本文采用的测量量表来自于已有的成熟量表,在翻译中也尽量保证原意以实现良好的内容效度;在结构效度方面,罗胜强等[43]认为检验具有理论预期或前人已有的成熟量表时可直接采用验证性因子分析。因此,本文使用结构方程模型,运用AMOS程序对基于技术的突破式创新、基于市场的突破式创新、政治关系、商业关系和社会抵触进行验证性因子分析,结果如表1所示。五因子模型相较于其它竞争模型拟合效果最好,说明变量之间具有较好的区分效度。本文问卷中所有问题都由同一被试者回答,在一定程度上可能出现共同方法偏差问题,因此,本文采用Harman单因子检验法[44]进行验证,对所有题项进行探索性因子分析,最后结果显示,未旋转时得到第一个因子的方差贡献率为31.731%,并没有占到总方差的绝大部分,且抽出的因子数量不止一个,说明共同方法偏差对样本数据的影响不大。

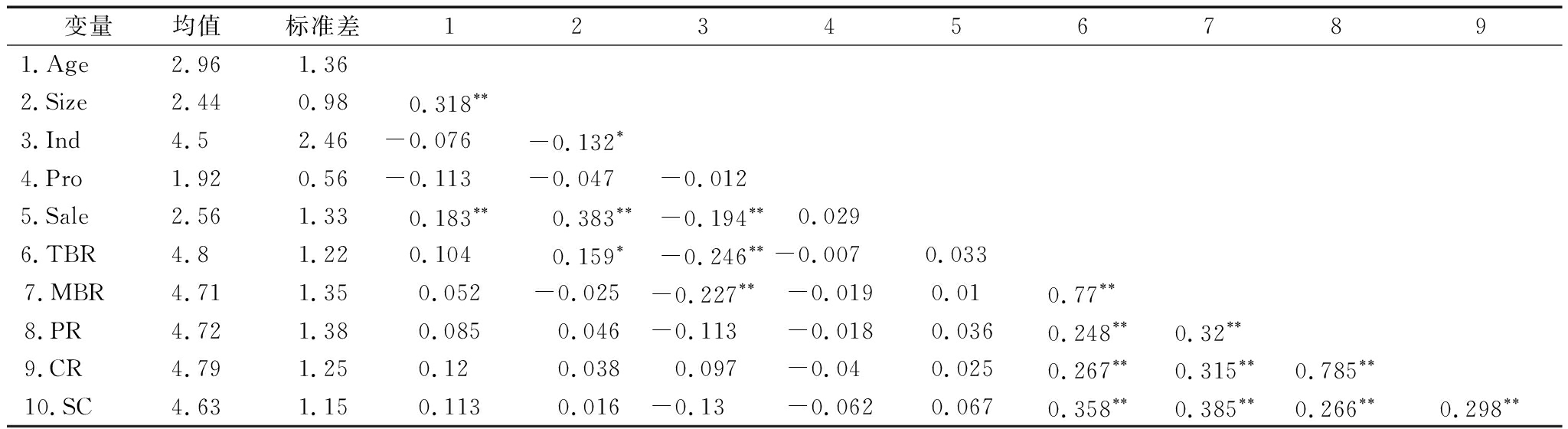

3.2 相关性分析

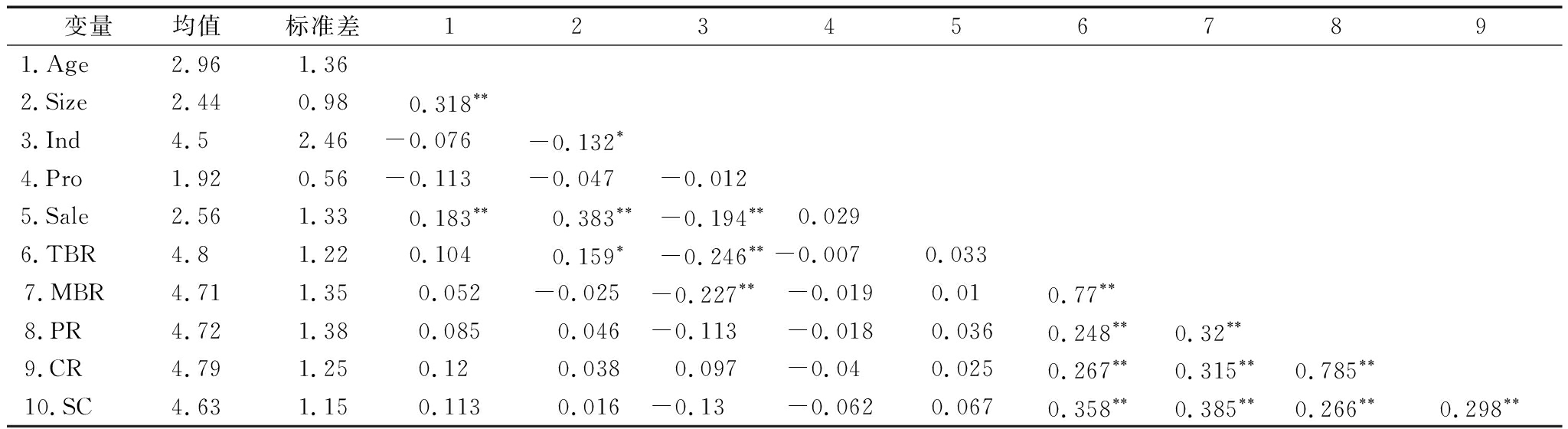

从表2可以看出,基于技术的突破式创新与政治关系(r=0.248, p<0.01)、商业关系(r=0.267,p<0.01)、社会抵触(r=0.358,p<0.01)显著正相关;基于市场的突破式创新与政治关系(r=0.32, p<0.01)、商业关系(r=0.315,p<0.01)、社会抵触(r=0.385,p<0.01)显著正相关;社会抵触与政治关系(r=0.266,p<0.01)、商业关系(r=0.298,p<0.01)显著正相关,基本验证本文假设,接下来进一步作假设检验。同时,本文基于技术的突破式创新与基于市场的突破式创新、政治关系与商业关系之间具有较强相关性,可能出现多重共线性。但实际上,变量之间分别考察突破式创新、关系的不同内容。由于被试单位为了更好地发展,对创新、关系的拥有存在一定程度的重叠,因此,在回归分析中保留这些指标。为了避免变量之间的多重共线性问题,会对变量进行去中心化处理。

3.3 模型检验

本研究依托层次回归分析方法,借助SPSS 23开展假设验证。分3个步骤将变量依次带入回归方程:首先,输入因变量,即社会抵触,输入控制变量,即企业年龄、企业规模、企业所属行业、企业类型、企业上一年销售额。如此操作构成一个只包含因变量和控制变量的基础模型;其次,输入自变量,即基于技术的突破式创新与基于市场的突破式创新,以验证主效应;最后,在上述模型的基础上,引入调节变量,即政治关系与商业关系验证调节作用。

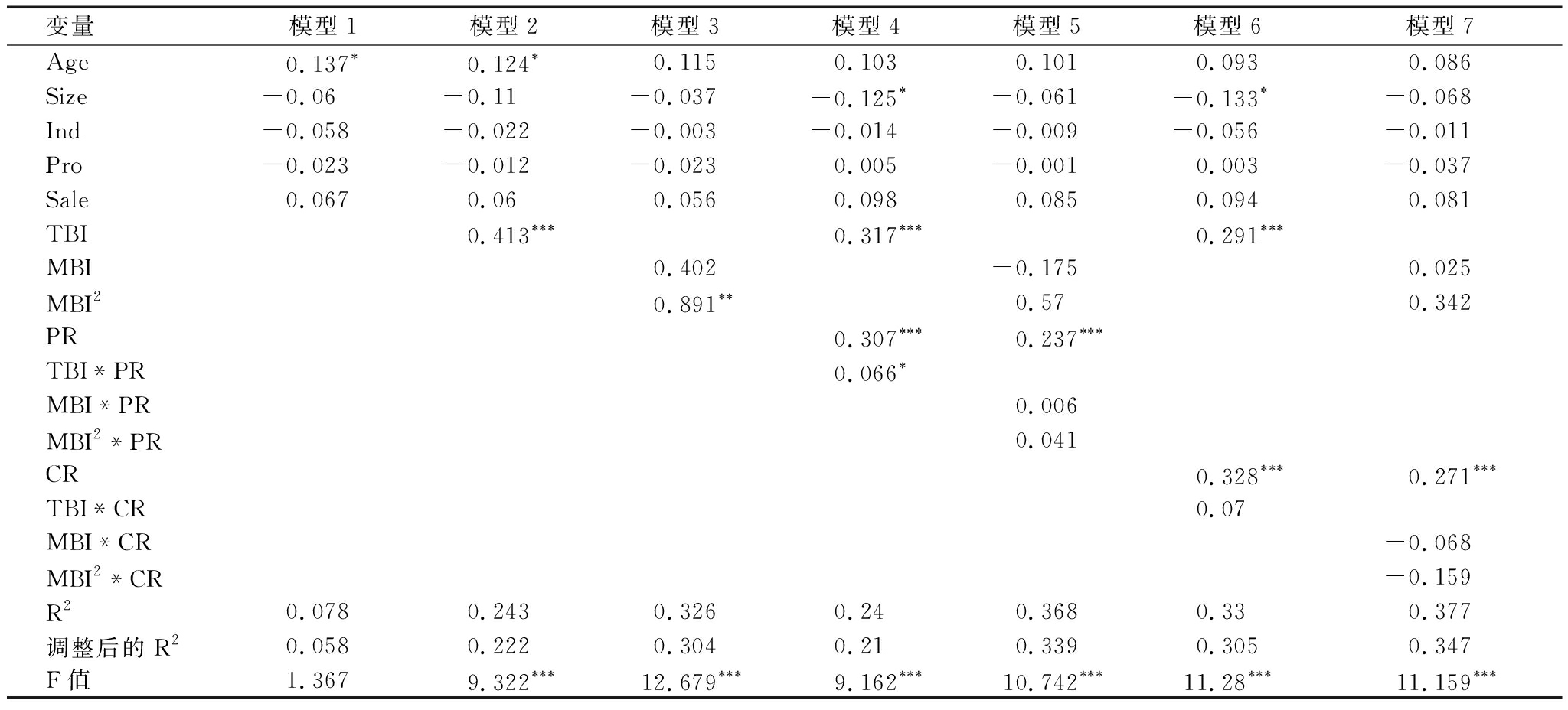

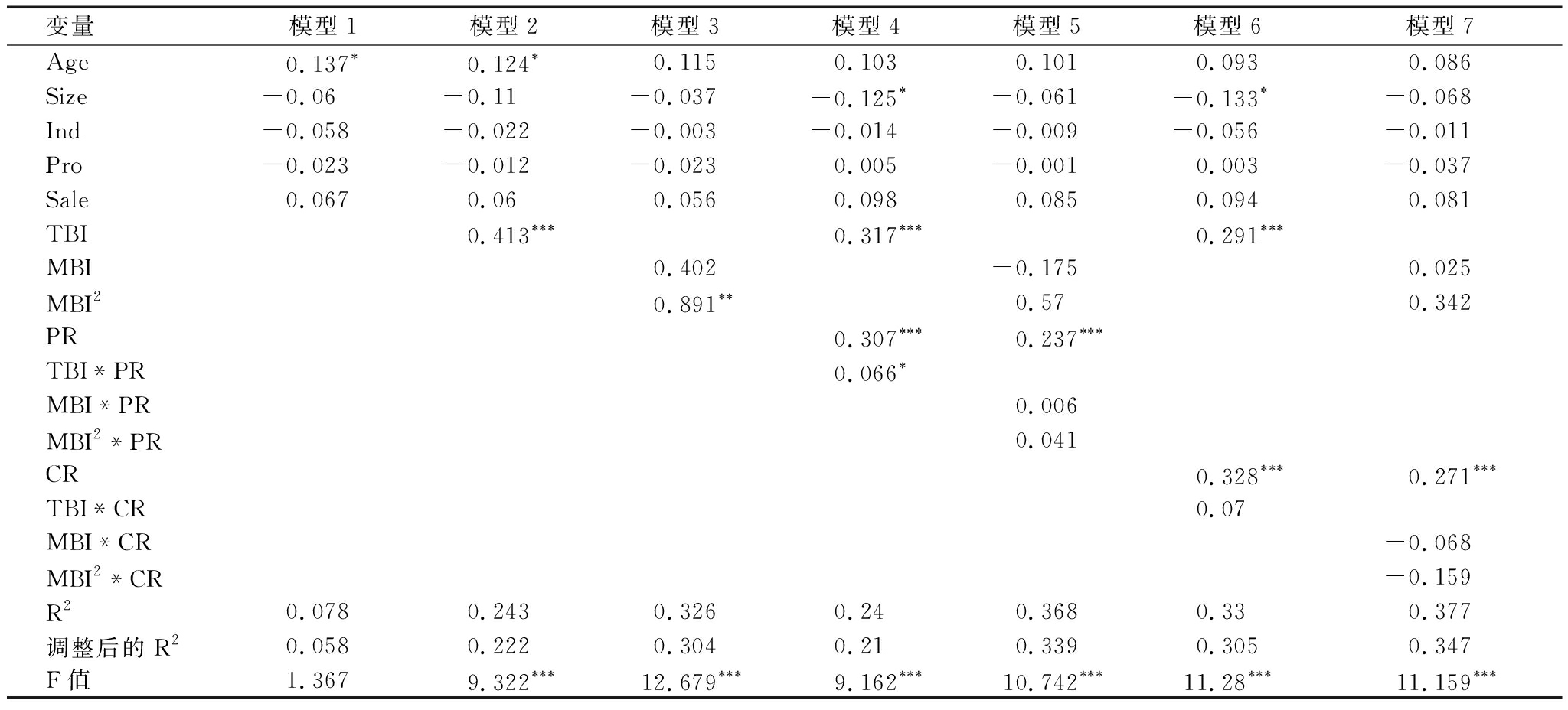

3.3.1 直接效应假设检验

如表3所示,将社会抵触作为因变量,再将控制变量放入回归分析中,得到模型1;引入基于技术的突破式创新这一自变量得到模型2,结果显示基于技术的突破式创新与社会抵触呈正相关关系(β=0.413,p<0.001),该结果支持H1。同理,模型3引入基于市场的突破式创新及其平方项后,结果显示基于市场的突破式创新的一次项系数为正(β=0.402)且平方项显著(p<0.01),该结果支持H2。

表2 各主要变量均值、标准差和变量间相关系数

变量均值标准差1234567891.Age2.961.362.Size2.440.980.318浣浣3.Ind4.52.46-0.076-0.132浣4.Pro1.920.56-0.113-0.047-0.0125.Sale2.561.330.183浣浣0.383浣浣-0.194浣浣0.0296.TBR4.81.220.1040.159浣-0.246浣浣-0.0070.0337.MBR4.711.350.052-0.025-0.227浣浣-0.0190.010.77浣浣8.PR4.721.380.0850.046-0.113-0.0180.0360.248浣浣0.32浣浣9.CR4.791.250.120.0380.097-0.040.0250.267浣浣0.315浣浣0.785浣浣10.SC4.631.150.1130.016-0.13-0.0620.0670.358浣浣0.385浣浣0.266浣浣0.298浣浣

注:N=241,

表示P<0.001,

表示P<0.001,

表示p<0.01(双尾检验),

表示p<0.01(双尾检验), 表示p<0.05(双尾检验);Age表示企业年龄、Size表示企业规模、Ind表示行业、Pro表示类型、Sale表示上一年销售额、TBI表示基于技术的突破式创新、MBI表示基于市场的突破式创新、PR表示政治关系、CR表示商业关系、SC表示社会抵触,下同

表示p<0.05(双尾检验);Age表示企业年龄、Size表示企业规模、Ind表示行业、Pro表示类型、Sale表示上一年销售额、TBI表示基于技术的突破式创新、MBI表示基于市场的突破式创新、PR表示政治关系、CR表示商业关系、SC表示社会抵触,下同

3.3.2 政治关系、商业关系的调节作用检验

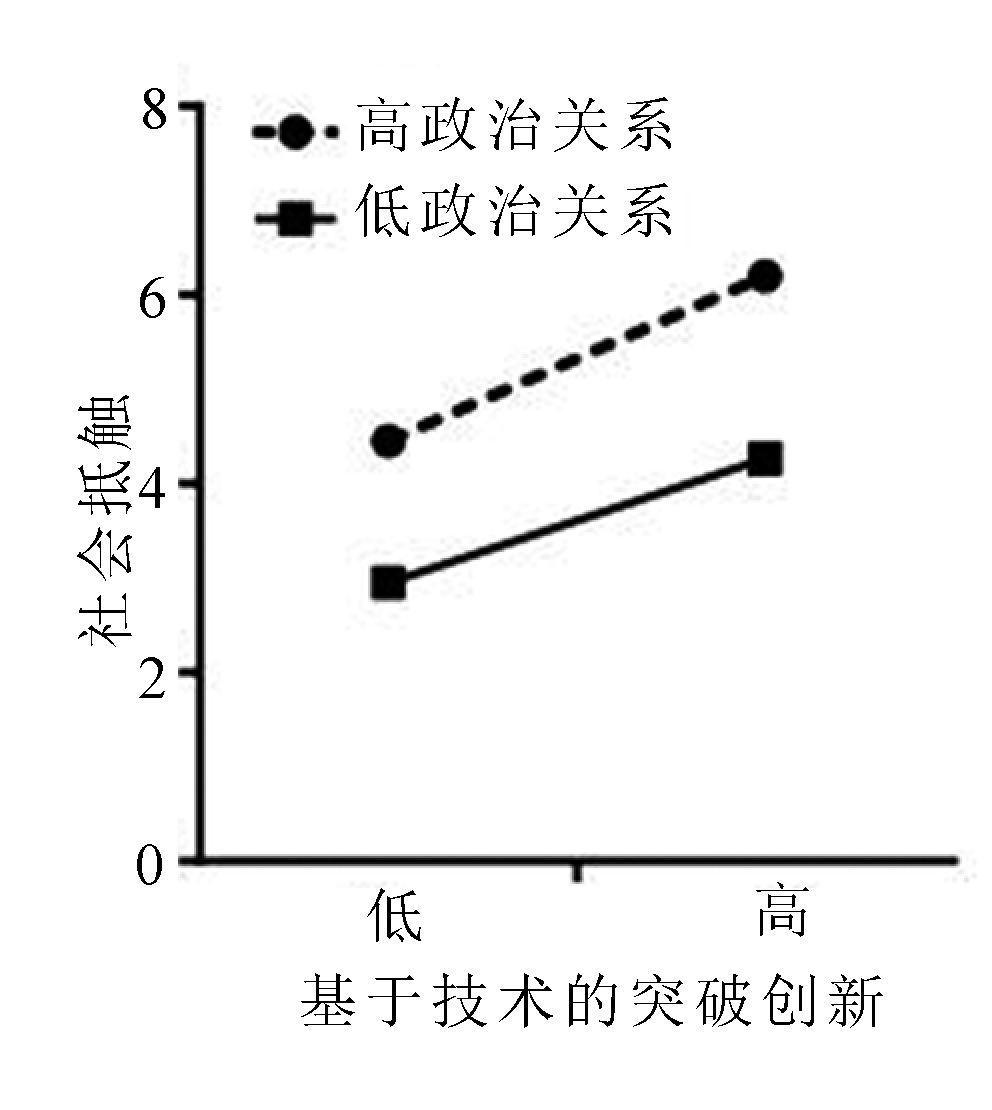

从表3中模型4可知,基于技术的突破式创新与政治关系的乘积项对社会抵触的回归系数为正且显著(β=0.066,p<0.05),该结果支持H3;由模型5可知,基于市场的突破式创新的平方项与政治关系的乘积项对社会抵触的系数为正但不显著(β=0.041,p>0.1),H4没有得到支持。同理,在模型6与模型7中,基于技术的突破式创新与商业关系的乘积项对社会抵触的系数为正但不显著(β=0.07,p>0.1),基于市场的突破式创新的平方项与商业关系的乘积项对社会抵触二者的系数为负但不显著(β=-0.159,p>0.1),H5、H6均没有得到支持。综上,政治关系正向调节基于技术的突破式创新与社会抵触的关系(H3),而对基于市场的突破式创新与社会抵触的关系没有影响(H4);商业关系对这两种突破式创新与社会抵触的关系均无影响(H5与H6)。

同时,结果显示所有模型的方差膨胀因子(VIF)均在1.031~1.485范围内,遵守了VIF不超过10的规定,表明模型不存在严重的多重共线性问题。

表3 层级回归分析

变量模型1模型2模型3模型4模型5模型6模型7Age0.137浣0.124浣0.1150.1030.1010.0930.086Size-0.06-0.11-0.037-0.125浣-0.061-0.133浣-0.068Ind-0.058-0.022-0.003-0.014-0.009-0.056-0.011Pro-0.023-0.012-0.0230.005-0.0010.003-0.037Sale0.0670.060.0560.0980.0850.0940.081TBI0.413浣浣浣0.317浣浣浣0.291浣浣浣MBI0.402-0.1750.025MBI20.891浣浣0.570.342PR0.307浣浣浣0.237浣浣浣TBI*PR0.066浣MBI*PR0.006MBI2*PR0.041CR0.328浣浣浣0.271浣浣浣TBI*CR0.07MBI*CR-0.068MBI2*CR-0.159R20.0780.2430.3260.240.3680.330.377调整后的R20.0580.2220.3040.210.3390.3050.347F值1.3679.322浣浣浣12.679浣浣浣9.162浣浣浣10.742浣浣浣11.28浣浣浣11.159浣浣浣

为了更为直观地揭示交互效应,借助画图程序GraphPad Prism 6绘制出政治关系对基于技术的突破式创新与社会抵触关系的调节效应图(见图2)。

4 结论与讨论

4.1 结论

研究结果表明,基于技术的突破式创新正向影响社会抵触,基于市场的突破式创新与社会抵触呈正U型关系。此外,研究还发现政治关系正向调节基于技术的突破式创新与社会抵触的关系,对基于市场的突破式创新与社会抵触的关系没有影响;商业关系则对这两种突破式创新与社会抵触的关系均无影响。对部分调节作用没有得到验证,可能的解释是:①对于政治关系而言,由于基于市场的突破式创新主要依靠对市场规律的把握和商业敏感度而发展壮大,政府更应实施宏观调控而不是过度干预,因此,政治关系的影响甚微;②对商业关系而言,根据社会交换理论,人际传播的推动力是“自我利益”,在商业关系中,基于商业利益获得的需要,企业的商业网络处于动态变化之中。没有永远的朋友,也没有永远的敌人,只有永远的利益。这说明,利益(而不是商业关系)才是作用于突破式创新与社会抵触关系的影响因素,因此,商业关系的调节作用没有得到验证。

4.2 研究贡献

本文丰富了突破式创新研究理论。首先,现有研究集中于阐述突破式创新的好处而较少关注其负面影响。研究发现突破式创新可能引发社会抵触,从而丰富了突破式创新研究内容;其次,现有研究大多把突破式创新作为被解释变量[45],作为绩效结果来分析,也有一部分将其作为中介变量[46]加以解释,而本文将突破式创新作为前因进行分析,为多角度理解突破式创新提供了新思路;最后,基于社会网络理论,本文引入政商关系,分析经过关系网络过滤后的突破式创新是增强还是削弱对社会的影响,从而深化了本文研究结果。

本文也为政府、企业等促进突破式创新发展提供了实践启示。①通过实证研究发现两种突破式创新都会引起社会抵触,主要因为全社会对这种新兴现象重视不够、认识不足。因此,建议政府、企业以及其它社会力量充分运用微博、微信等新媒体进行宣传,并深入基层积极开展讲解工作,及时普及教育,加强引导,让社会民众逐步了解,引起重视;②政治关系增强了突破式创新对社会抵触的正向影响,因此,建议政府在注重构建并维护亲清政商关系的基础上,通过调研分析制定突破式创新标准规范,使得突破式创新有规可依。同时,加强对突破式创新的监管力度,使其在可控范围内进行。

4.3 研究局限与未来研究方向

本文也存在一定的研究局限。首先,本文仅考察了政商关系在突破式创新与社会抵触关系中的调节作用,忽略了其它因素对这种关系的影响,例如环境动荡性;其次,本文将突破式创新划分为技术和市场两类,关于是否可以有其它分类,例如根据程度划分为过度的突破式创新和适度的突破式创新,在未来研究中值得探讨;最后,本文数据主要来自安徽合肥以及浙江等地高技术企业,未来可以同时收集国内其它地区甚至国外企业数据,进行国内、国际比较,可能得出更有意义的结果。

参考文献:

[1] MARNIX A. Inhibitors of disruptive innovation capability:a conceptual model[J]. European Journal of Innovation Management,2006,9(2):215-233.

[2] HENDERSON R M,CLARK K B. Architectural innovation:the reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms[J]. Administrative Science Quarterly,1990,35(1):9-30.

[3] CHRISTENSEN C M. The innovator's dilemma:when new technologies cause great firms to fail[M]. Boston:Harvard Business School Press,1997.

[4] ZHOU K Z,LI C B. How knowledge affects radical innovation:knowledge base,market knowledge acquisition,and internal knowledge sharing[J]. Strategic Management Journal,2012,33(9):1090-1102.

[5] 秦剑,王迎军. 突破性创新的成功驱动因素研究——组织能力的视角[J]. 中国科技论坛,2008(7):21-25.

[6] 徐蕾,魏江,石俊娜. 双重社会资本、组织学习与突破式创新关系研究[J]. 科研管理,2013,34(5):39-47.

[7] 姚艳虹,孙芳琦,陈俊辉. 知识结构、环境波动对突破式创新的影响——知识动态能力的中介作用[J]. 科技进步与对策,2018,35(10):1-8.

[8] 王永健,谢卫红,王田绘,等. 强弱关系与突破式创新关系研究——吸收能力的中介作用和环境动态性的调节效应[J]. 管理评论,2016,28(10):111-122.

[9] RAM S,SHETH J N. Consumer resistance to innovations:the marketing problem and its solutions[J]. The Journal of Consumer Marketing,1989,6(2):5-14.

[10] 刘鑫,蒋春燕. 政治和商业网络关系与企业探索式创新:一个整合模型[J]. 经济管理,2016,38(8):68-81.

[11] FRIEDMAN,MONROE. Consumer boycotts[M]. New York:Routledge,1999.

[12] KLEIN J G,SMITH N C,JOHN A. Exploring motivations for participation in a consumer boycott [J]. Advances in Consumer Research,2002,29(1):363-369.

[13] ZHENG Z K,YIM C K,TSE D K. The effects of strategic orientations on technology and market-based breakthrough innovations[J]. Journal of Marketing,2005,69(2):42-60.

[14] KAPLAN S,MURRAY F,HENDERSON R. Discontinuities and senior management: assessing the role of recognition in pharmaceutical firm response to biotechnology[J]. Industrial & Corporate Change,2003,12(2):203-233.

[15] 李妹,高山行. 环境不确定性对渐进式创新和突破式创新的影响研究[J]. 华东经济管理,2014,28(7):131-136.

[16] BAO Y,CHEN X,ZHOU K Z. External learning,market dynamics and radical innovation: evidence from China's high-tech firms[J]. Journal of Business Research,2012,65 (8):1226-233.

[17] 陈锟.市场偏执对突破式创新窘境的调节效应验证[J]. 中国软科学,2009(4):140-149.

[18] 张会新,白嘉. 模块化视角下战略性新兴产业突破式创新路径选择[J]. 科技进步与对策,2018,35(5):60-67.

[19] GASSMANN O,WIDENMAYER B,ZESCHKY M. Implementing radical innovation in the business:the role of transition modes in large firms[J]. R&D Management,2012,42(2):120-132.

[20] SMITH N C. Morality and the market:consumer pressure for corporate accountability[M]. London:Routledge,1990.

[21] BARAKAT A,MOUSSA F. Using the expectancy theory framework to explain the motivation to participate in a consumer boycott[J]. Competition Forum,2016,14(1):162-175.

[22] 唐亚林. “亲”“清”政商关系的社会价值基础[J]. 人民论坛,2016(9):6.

[23] SCOTT W R. Institutions and organizations:ideas and interests[M]. Sage,2008.

[24] 高照军,武常岐. 制度理论视角下的企业创新行为研究——基于国家高新区企业的实证分析[J]. 科学学研究,2014,32(10):1580-1592.

[25] 杨瑞龙,章逸然,杨继东. 制度能缓解社会冲突对企业风险承担的冲击吗[J]. 经济研究,2017,52(8):140-154.

[26] PENG M W,LUO Y. Managerial ties and firm performance in a transition economy:the nature of a micro-macro link[J]. Academy of Management Journal,2000,43(3):486-501.

[27] SHENG S,ZHOU K Z,LI J J. The effects of business and political ties on firm performance: evidence from China[J]. Journal of Marketing,2011,75(1):1-15.

[28] GUTHRIE D. Between markets and politics:organization responses to reform in China[J]. American Journal of Sociology,1997,102(5):258-304.

[29] 袁建国,后青松,程晨. 企业政治资源的诅咒效应——基于政治关联与企业技术创新的考察[J]. 管理世界,2015(1):139-155.

[30] 杨继东,赵文哲,赵奇锋.政治关联促进还是抑制企业创新?[J]. 经济学报,2018,5(4):136-176.

[31] JIA N. Are collective political actions and private political actions substitutes or complements? empirical evidence from China's private sector[J]. Strategic Management Journal,2014,35 (4):292-315.

[32] PENG M W,LUO Y. Managerial ties and firm performance in a transition economy:the nature of a micro-macro link[J]. Academy of Management Journal,2000,43(3):486-501.

[33] RINDFLEISCH A,MOORMAN C. The acquisition and utilization of information in new product alliances:a strength-of-ties perspective[J]. Journal of Marketing,2001,65(2):1-18.

[34] 王瑾,冯华. TMT政治网络、商业网络与双元创新——基于所有权和规模异质性的比较[J]. 企业经济,2018,37(6):46-53.

[35] ANDERSON J C,HANKANSSON H,JOHANSON J. Dyadic business relationships within a business network context[J]. Journal of Marketing,1994,58(4):1-15.

[36] 李雁晨,周庭锐,严兴全. 商业关系中的感知风险、信任与控制[J]. 经济管理,2010,32(1):98-102.

[37] 向永胜,魏江. 集群企业内外商业、技术网络关系嵌入对创新能力的作用研究[J]. 科学学与科学技术管理,2013,34(3):51-57.

[38] 荣泰生. AOMS与研究方法[M]. 重庆:重庆大学出版社,2009.

[39] ZHENG Z K,YIM C K,TSE D K. The effects of strategic orientations on technology- and market-based breakthrough innovations[J]. Journal of Marketing,2005,69(2):42-60.

[40] PENG M W,LUO Y. Managerial ties and firm performance in a transition economy:the nature of a micro-macro link[J]. Academy of Management Journal,2000,43(3):486-501.

[41] MURTHY K N C. Why we boycott:consumer motivations for boycott participation[J]. Journal of Marketing,2004,68(3):92-109.

[42] HAIYANG L,ATUAHENE-GIMA K. The adoption of agency business activity,product innovation and performance in Chinese technology ventures[J]. Strategic Management Journal,2002,23(6):469-490.

[43] 罗胜强,姜嬿. 管理学问卷调查研究方法[M]. 重庆:重庆大学出版社,2015:149.

[44] PODSAKOFF P M,ORGAN D W. Self-reports in organizational research:problems and prospects[J]. Journal of Management,1986,12(4):531-544.

[45] 成泷,党兴华,蔡俊亚. 组织耦合、网络惯例对突破式创新的影响研究[J]. 软科学,2018,32(3):47-50.

[46] 韩晨,高山行. 政治战略、突破式创新与政府创新支持——技术能力和战略柔性的调节效应[J/OL]. 当代经济管理,2018(9):18-23.

(责任编辑:万贤贤)

系数检验问卷信度,通常,Cronbach′s

系数检验问卷信度,通常,Cronbach′s