0 引言

当今我国社会发展与生态环境保护间的矛盾依旧突出,重污染天气、黑臭水体、垃圾围城等问题时有发生,成为可持续发展瓶颈[1]。如何实现经济、能源与环境协调发展,是现阶段推进社会主义现代化建设的当务之急。“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念的提出为我国推进社会主义现代化建设指明了方向,而由创新引领的绿色发展是实现经济高质量发展的必由之路,绿色创新由此应运而生。

1 文献综述

绿色创新(Green innovation),亦称为生态创新与环境创新,是将传统创新理论与绿色发展理念相结合的产物。绿色创新提升包含绿色效率与创新效率的共同提升[2]。其中,绿色创新效率是指创新效率的绿色化程度,其综合考虑了资源与能源节约、避免与消除环境污染对创新发展质量影响的测度[3]。绿色创新效率越高,表明资源要素投入、创新要素投入与绿色绩效产出越匹配[4]。关于绿色创新效率评价的成果已较为丰富。如张峰等利用随机前沿函数构建全国28省市高技术产业绿色技术创新三阶段组合效率测度模型[5];吴旭晓运用非期望Minds模型和灰色系统动态方程,对我国30个省市绿色创新效率时空演进轨迹及其形成机理进行探究[6];王惠等采用Super-SBM模型测度环境约束下我国省级高技术产业绿色创新效率,并构建门槛模型分析R&D投入强度对其的影响[7];王海龙等运用DEA方法测度我国区域绿色增长绩效与绿色技术创新效率,分析了绿色技术创新效率等因素对绿色增长绩效的影响[8];曾冰利用Super-SBM方法评价我国省际绿色创新效率变化,探析其影响因素及空间溢出效应[9];吕岩威等通过构建SBM-DEA模型对我国30个省市绿色创新效率进行测算并展开收敛性分析[10]。

在研究方法层面,随机前沿分析法(SFA)[11-13]和数据包络分析法(DEA)[14-16]是测量效率的主要方法。具体而言,SFA可以较好地处理随机误差对效率的影响,但需事先限定估计模型,而且无法处理多产出问题。而DEA不仅可以规避因模型设定误差等因素导致的缺陷,还可以模拟多投入和多产出过程,区分期望产出和非期望产出,使得DEA成为目前测度效率的主要方法[17]。但DEA是静态的,只能分析时间序列或同一时期数据,不能解决多周期评价效率问题,因此Fare等人[18]提出了Malmquiste指数和DEA效率评价相结合的方法。随后,学者们又在此基础上提出了三阶段DEA-Malmquist方法[19-21],以剔除环境因素和随机误差对效率的影响。此外,学者们对Malmquist值的分解指标大多采用人为判断方式,而概率神经网络(Probabilistic Neural Network, PNN)主要用于分类和模式识别[22-23],其准确的模式识别功能能够快速有效地对决策单元效率模式作出判断。基于此,本文选取三阶段的Malmquist-PNN方法对绿色创新效率进行评价和诊断。而关于绿色创新效率影响因素,学者们的研究大多集中在经济发展水平[3,24,25]、环境规制[17,26-27]、产业结构[24-26]、外资利用水平[16,26-27]等方面。

以中国八大综合经济区为核心的区域协同发展战略,是新时期国家总体发展战略的重要组成[28-29]。关于八大综合经济区的研究,学者们主要从生态文明、能源碳排放、经济发展、绿色发展、科技创新能力等方面展开分析,并侧重于区域内的差异比较。如邓宗兵等[30]运用Dagum基尼系数分解法剖析八大综合经济区生态文明区域差异来源;李金铠等[31]从静态和动态视角分析八大经济区能源碳排放效率差异;魏艳华[28]等采用偏相关系数和复相关系数剖析八大综合经济区经济发展差异;高赢[29]综合运用US-SBM-Malmquist模型、Dagum基尼系数以及面板数据模型,全面揭示八大综合经济区绿色发展绩效及区域差异性;杨明海等[32]运用泰尔指数、空间Markov链以及空间杜宾模型挖掘八大综合经济区科技创新能力存在区域性差异的原因。

综上所述,现有文献针对绿色创新效率评价的研究大多从省际层面展开,并基于传统划分标准对四大区域进行对比研究,尚未对八大经济区展开分析。研究方法上,采用SFA、DEA、Malmquist和Super-SBM的居多,但无法剔除外部环境与随机扰动对效率值的影响,导致计算结果存在偏差和不够全面。此外,传统人为方式对效率分解值的判断,其主观性较强且费时费力。本文创新之处在于从研究对象上选取了未曾分析的八大综合经济区,研究方法上构建了排除外部环境与随机干扰因素的绿色创新效率动态测度模型,并结合PNN的非线性分类,避免了传统人为方式的缺陷,最后基于智能诊断结果提出相应诊治对策,以期丰富当前关于区域绿色创新协同发展的研究,同时为进一步明确八大综合经济区绿色创新区域发展差异、制定合理的区域协同发展政策提供参考。

2 研究方法

2.1 第一阶段:DEA-Malmquist指数

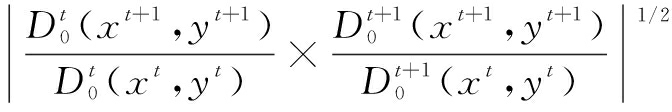

DEA是由Charnes&Cooper提出的采用线性规划方法构造观测数据的非参数预测前沿,并在此基础上计算若干同类具有多投入和多产出决策单元(DMU)相对效率的方法[33]。Malmquist指数是测算动态DEA效率的重要方法,用距离函数比值表示。Fare等[34]最早对Malmquist指数进行测算,将t时期至(t+1)时期的几何平均值作为Malmquist指数,公式如下:

Mi(xt+1,yt+1,xt,yt)=

(1)

(1)

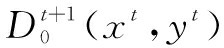

其中,(xt,yt)和(xt+1,yt+1)分别为t时期与(t+1)时期的投入及产出向量; 和

和 分别为距离函数;

分别为距离函数; 与

与 分别为将混合期与生产前沿面比较的投入差异。若Mi>1,则全要素生产效率上升,反之下降。现将公式(1)进一步分解为公式(2)。

分别为将混合期与生产前沿面比较的投入差异。若Mi>1,则全要素生产效率上升,反之下降。现将公式(1)进一步分解为公式(2)。

(2)

(2)

其中,EC表示从t时期到(t+1)时期的DMU实际产出与生产前沿面的比值,代表获得最大产出的能力。当EC>1时,DMU趋于生产前沿面,表明技术效率改善,反之技术效率下降。EC可进一步分解为纯技术效率变化(PEC)和规模效率变化(SEC)。当PEC>1时,表明技术应用程度上升,反之下降;当SEC>1时,表明规模效率优化,反之说明投入规模改变导致效率降低。TC为技术进步变化,反映生产前沿面变化对生产率的影响,当TC>1时,生产边界外移,表明技术进步,反之退步。

2.2 第二阶段:构建类似SFA的回归模型

首先运用BCC模型求出每个DMU的投入松弛量Snk,即原始投入量与目标投入量的差值,然后构建类似SFA的回归模型。投入松弛量Snk与环境变量的模型如下:

Sni=f(Zi;βn)+vni+μni,i=1,2,…,I;n=1,2,…N(3)

其中,Sni为DMUi第n项投入的松弛变量;f(Zi;βn)为松弛前沿面,一般情况下f(Zi;βn)=Ziβn;Zi为第i个环境变量,βn为相应的参数向量;vni与μni相互独立,且两者之和为混合误差项; 为随机误差项,

为随机误差项, 服从在零点截断的正态分布,且若μni≥0表明管理无效率。令

服从在零点截断的正态分布,且若μni≥0表明管理无效率。令 当γ趋于1时,表明管理因素占主导,而当γ趋于0时,则随机因素占主导。

当γ趋于1时,表明管理因素占主导,而当γ趋于0时,则随机因素占主导。

运用Frontier4.1软件,可得到βn,σ2,γ的估计量。此外,Fried给出了vni的估计量:

E[vni|vni+uni]=Sni-Ziβn-E[uni|vni+uni],i=1,2,…,I;n=1,2,…N(4)

具体计算公式参考罗登跃[35]、陈巍巍[36]的方法。通过剔除外部环境因素和随机因素影响,将每个DMU都置于相同环境或水平下。调整公式如下:

(5)

(5)

其中, 为调整后的投入变量,Xni为调整前的投入变量,[max(Ziβn)-Ziβn]为外部环境因素调整,[max(vnk)-vnk]为随机因素调整。

为调整后的投入变量,Xni为调整前的投入变量,[max(Ziβn)-Ziβn]为外部环境因素调整,[max(vnk)-vnk]为随机因素调整。

2.3 第三阶段:调整后的Malmquist指数

以调整后的投入变量代替原始投入变量,并与原始产出变量一同带入Malmquist指数模型中,计算结果即为分离环境因素和随机因素后的Malmquist指数,相比第一阶段结果,其更加客观准确。

3 数据来源与变量选取

3.1 数据来源

根据“十一五”区域发展政策提出的划分方法[32],八大综合经济区如表1所示,鉴于数据可得性与统一性,选取2011-2018年中国内地除西藏外30个省市的数据作为面板分析数据,数据来源于2012-2019年的《中国统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》和《中国环境统计年鉴》。

表1 八大综合经济区范围

综合经济区区域范围东北 黑龙江、吉林、辽宁北部沿海北京、天津、河北、山东东部沿海上海、江苏、浙江南部沿海福建、广东、海南黄河中游陕西、山西、河南、内蒙古长江中游湖北、湖南、江西、安徽西南 云南、贵州、四川、重庆、广西西北 甘肃、青海、宁夏、新疆

3.2 投入产出指标选取

关于绿色创新内涵,主要包括3个方面:一是环境创新或环境改善;二是尽可能减少环境污染;三是创新引入环境绩效。本文立足于绿色创新内涵,基于数据可得性,选取指标如下:

(1)投入指标。人力和财力是绿色创新的核心要素,分别选用R&D人员全时当量和R&D经费内部支出表示。需要指出的是,在计算绿色创新效率时,由于投入产出可能存在时滞,参考学者郭瑞[37]、吴美琴[38]的做法,将投入产出时滞设为2年,因此选取2011-2016年的投入数据以及2013-2018年的产出数据。此外,由于受到物价变动的影响,计算存量之前先构造R&D价格指数,以对当年的R&D经费进行平减。R&D价格指数计算公式为:R&D价格指数 = 0. 46*固定资产投资价格指数+0. 54*居民消费价格指数,使用R&D价格指数将R&D经费内部支出转化为2011年不变价。采用永续盘存法,选取2011年为基期,基期资本存量K = 基期R&D内部经费支出/(g + δ),g为2011-2016年不变价R&D投资年均增长率,折旧率δ取9.6%[39]。此外,能源消耗亦是绿色创新需要考虑的重要因素,故选用综合能源消耗量表征能源投入情况。

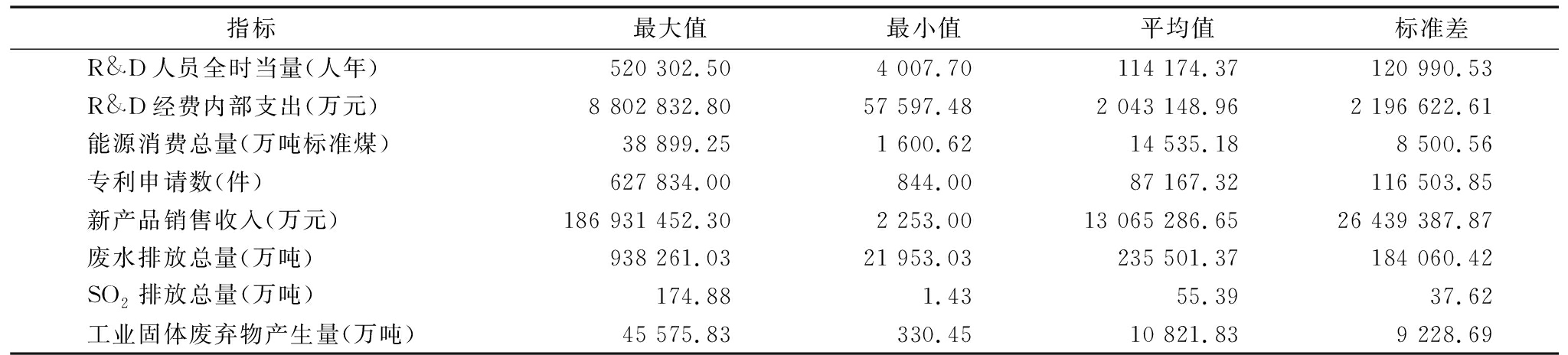

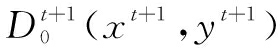

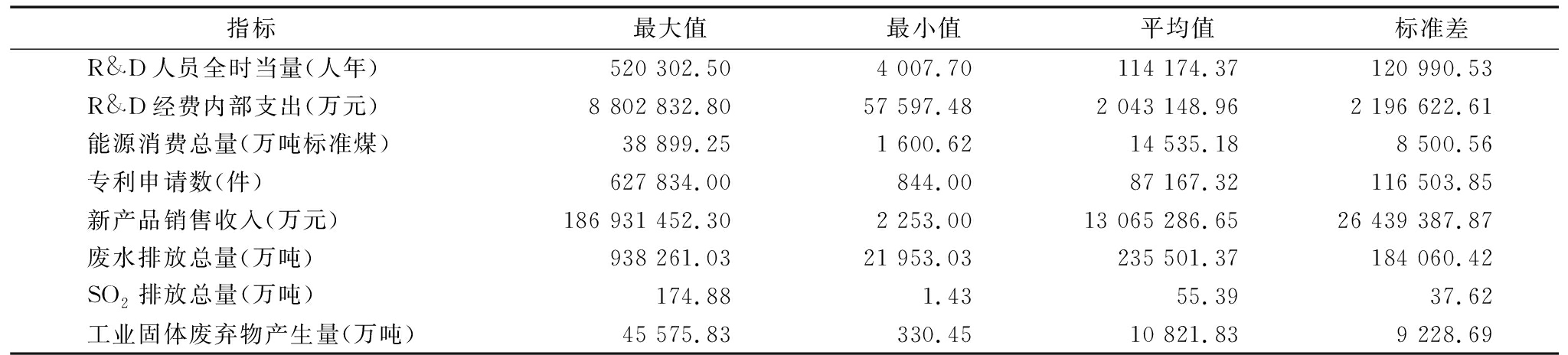

(2)产出指标。绿色创新不仅考虑环境改善的创新效率,还考虑其经济效率。专利代表了核心科技资产,能反映知识生产过程中绿色创新的真实水平,故选取专利申请数作为衡量绿色创新效率的期望产出。同时,选取新产品销售收入作为衡量绿色创新成果转化效益的期望产出指标,综合两个指标更能反映经济效率。对于非期望产出变量,利用熵值法,将废水排放总量、SO2排放总量和工业固体废弃物产生量折合为环境污染指数,作为绿色创新效率的投入要素指标衡量非期望产出。表2为绿色创新投入产出指标的描述性统计分析结果。

表2 样本描述性统计结果

指标 最大值最小值平均值标准差R&D人员全时当量(人年)520 302.504 007.70114 174.37120 990.53R&D经费内部支出(万元)8 802 832.8057 597.482 043 148.962 196 622.61能源消费总量(万吨标准煤)38 899.251 600.6214 535.188 500.56专利申请数(件)627 834.00844.0087 167.32116 503.85新产品销售收入(万元)186 931 452.302 253.0013 065 286.6526 439 387.87废水排放总量(万吨)938 261.0321 953.03235 501.37184 060.42SO2排放总量(万吨)174.881.4355.3937.62工业固体废弃物产生量(万吨)45 575.83330.4510 821.839 228.69

3.3 控制变量选取

第一阶段的Malmquist指数分析结果是将所有的效率前沿偏离均归结为管理无效率,而忽视了外部环境与随机因素的影响,显然不合理。由于区域绿色创新效率不仅与投入变量相关,还受经济发展水平、经济开放程度、环境规制、技术市场发展状况和产业结构等外界因素影响,借鉴韩晶[3]、李健[24]、易明[25]等人的绿色创新影响因素研究成果,选取环境变量如下:①经济发展水平(PGDP)。经济发展水平通过人均GDP衡量。根据库兹涅茨曲线,随着人均收入水平提高,人们对于改善生态环境的需求也会不断上升,从而促进绿色创新效率提升;②经济开放程度(FDI)。经济开放程度通过外商投资企业总额测度。相关理论主要包括两个方面:一是“污染天堂”假说认为,发达国家会将高耗能、污染密集型产业转移到发展中国家,进而降低发展中国家的绿色创新效率[25];二是“双缺口”理论认为,发展中国家通过吸引外资以弥补资金缺口,通过技术外溢效应促进国家技术水平提高,进而促进绿色创新效率提升[40];③环境规制(ER)。环境规制通过工业污染治理投入衡量。工业污染治理投入对于减少环境污染、促进绿色创新具有导向性作用。环境规制越有效,环境污染指数就越低,绿色创新效率也越高;④技术市场发展状况(TEC)。技术市场是连结资本、劳动力、信息市场的桥梁,对于实现技术流动和资源优化配置、促进绿色技术扩散具有重要意义。技术市场成交量愈大,表明技术流动、技术进步愈快,推动绿色创新效率提升的可能性越大;⑤产业结构(IND)。采用第三产业产值占GDP比重衡量产业结构。一方面,三产比值越高,相应地,二产比值就越低,能源消耗和环境污染压力也越低,从而促进绿色创新效率提升;另一方面,三产中的科学研究与技术服务业、环境与公共设施管理业能够为绿色创新效率提升提供有力支撑。为消除变量量纲与数量级的影响,对5个环境变量均进行标准化处理。

4 基于三阶段Malmquist的绿色创新效率评价

4.1 第一阶段绿色创新Malmquist指数测度

由表3可知,在整个考察期Malmquist指数均值为1.105,八大综合经济区的Malmquist指数均大于1,表明全国范围内绿色创新效率总体呈上升趋势,且年均增长10.5%。其中,南部沿海、西南、西北地区高于全国平均水平,具体表现为南部沿海(1.199)>西北(1.168)>西南(1.159)>长江中游(1.094)>黄河中游(1.080)>东北(1.069)>东部沿海(1.050)>北部沿海(1.024)。南部沿海地区的绿色创新效率领先全国,西北和西南地区紧随其后,表明得益于西部大开发战略,西北和西南地区不仅在创新方面获得了质与量的提升,而且生态环境维护较好。值得注意的是,早年间东部沿海地区的绿色创新效率曾处于全国领先水平[3],近年其绿色创新效率已低于全国平均水平,究其原因,可能源自3个方面:一是经济的快速发展给生态环境带来巨大压力;二是东部地区以外向型经济为主,近年来全球经济下行压力加剧,而其经济结构调整效果尚未显现;三是周围创新水平较低地区对其创新资源进行了吸纳与分流[41]。

表3 第一阶段八大综合经济区绿色创新效率Malmquist指数及其分解

地区技术效率(EC)技术进步(TC)纯技术效率(PEC)规模效率(SEC)Malmquist指数东北 1.0231.0451.0181.0061.069北部沿海0.9721.0540.9970.9751.024东部沿海1.0001.0501.0001.0001.050南部沿海1.0021.1970.9981.0041.199黄河中游1.0071.0760.9871.0201.080长江中游1.0071.0870.9981.0101.094西南 1.0291.1281.0081.0211.159西北 0.9921.1780.9980.9941.168全国平均1.0041.1021.0001.0041.105

从技术效率(EC)看,在整个考察期内,EC均值为1.004,表明全国范围内绿色创新技术效率缓慢上升。EC可以进一步分解为纯技术效率(PEC)和规模效率(SEC),因此,可以从两方面进一步分析技术效率变化原因。其中,PEC均值为1.000,表明绿色创新技术运用水平保持不变,西南地区和东北地区高于全国平均水平,其余地区不太理想,纯技术效率处于无效阶段,而绿色创新规模效率年均增长0.4%,可以认为,绿色创新规模效率得到优化但增长缓慢。北部沿海SEC指数最低,为0.989,绿色创新处于规模无效率状态,反映出北部沿海地区的投入产出比不合理,在地区经济社会实现快速发展的同时出现了资源冗余。

从技术进步程度看(TC),在整个考察期TC均值为1.102,即全国范围内的绿色创新技术有所进步,其中,南部沿海与西南、西北地区均高于全国平均水平。进一步比较分析Malmquist指数、EC指数和TC指数,可以发现,TC指数总体大于EC指数,且Malmquist指数与TC指数的地区分布一致,表明促进我国绿色创新效率提升的主要因素是技术水平,而非技术效率,这可能与“十二五”期间国家贯彻“节能减排”发展要求、大力发展创新技术、新能源产业不断发展、工业三废污染排放不断得到遏制有关。

4.2 第二阶段SFA模型回归结果分析

通过构建SFA模型,运用Frontier 4.1软件得到回归结果如表4所示。

根据表4,依次分析5个环境变量对3个投入松弛变量的影响。

表4 第二阶段SFA回归结果

被解释变量R&D人员全时当量的松弛变量R&D经费内部支出存量的松弛变量能源消费总量的松弛变量CONS-12 231.152***(-6.110)-620 341.170***(-620 341.170)-757.686**(-3.010)PGDP35 048.372***(105.285)750 077.320***(750 077.320)924.430***(13.519)FDI4 287.843***(29.741)140 993.860***(140 993.860)-1 549.191(-1.410)ER703.495(1.435)404800.780***(404800.770)89.314(0.158)TEC-23 084.870***(-373.307)-721 761.610***(-721 761.610)-1 262.939***(-10.668)IND-3 417.101***(-4.203)375 338.240***(375 338.240)693.486(1.227)σ20.845E+09***(0.845E+09)0.676E+12***(0.676E+12)0.150E+08***(0.150E+08)γ0.752***(46.793)0.820***(35.189)0.837***(50.077)LR test of the one-sided error62.28292.92493.454

注:(1)括号内为t检验值;(2)***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平下显著

(1)经济发展水平的影响。人均GDP对3个松弛变量的回归系数均为正,且通过显著性检验,表明经济水平提高会使3个松弛变量变大,从而导致投入增加和产出下降,这与预期结果相悖,但也反映出目前R&D投入与能源投入存在大量冗余,以及因管理无效率导致创新资源与能源利用仍处于投资驱动发展阶段。

(2)经济开放程度的影响。经济开放程度对R&D人员全时当量和R&D经费内部支出存量的松弛变量的影响回归系数为正,且均通过显著性检验,而对能源消费总量松弛变量的影响系数为负且未通过显著性检验,表明现阶段经济越开放,越有利于创新资源投入,只是目前R&D人员与经费浪费现象较严重,而经济开放程度对能源消费的影响不显著。

(3)环境规制的影响。环境规制对R&D人员全时当量和能源消费总量的松弛变量的影响均不明显,而对R&D经费内部支出存量的松弛变量的影响为正。由此可见,目前环境规制力度越大,R&D经费利用水平越低,说明地区环境政策对提升R&D经费利用率没有起到很好的效果。

(4)技术市场发展状况的影响。技术市场对3个松弛变量的影响回归系数均为负,且通过显著性检验,表明技术市场成交量越大,技术流动与技术进步越快,越有利于R&D资源和自然资源利用效率提升。

(5)产业结构的影响。产业结构对R&D人员全时当量的松弛变量的影响系数为负且通过显著性检验,而对R&D经费内部支出存量的松弛变量的影响系数为正,对能源消费总量的松弛变量的影响效果不显著,表明产业结构越高级化,越有利于提高R&D人员利用率,但是目前的产业结构还不完善,容易造成R&D经费与能源浪费。

由于统计量γ处于0.752~0.837之间,表明管理无效率占主导,需调整投入变量,使DMU处于相同环境或水平。

4.3 第三阶段:调整后的Malmquist指数分析

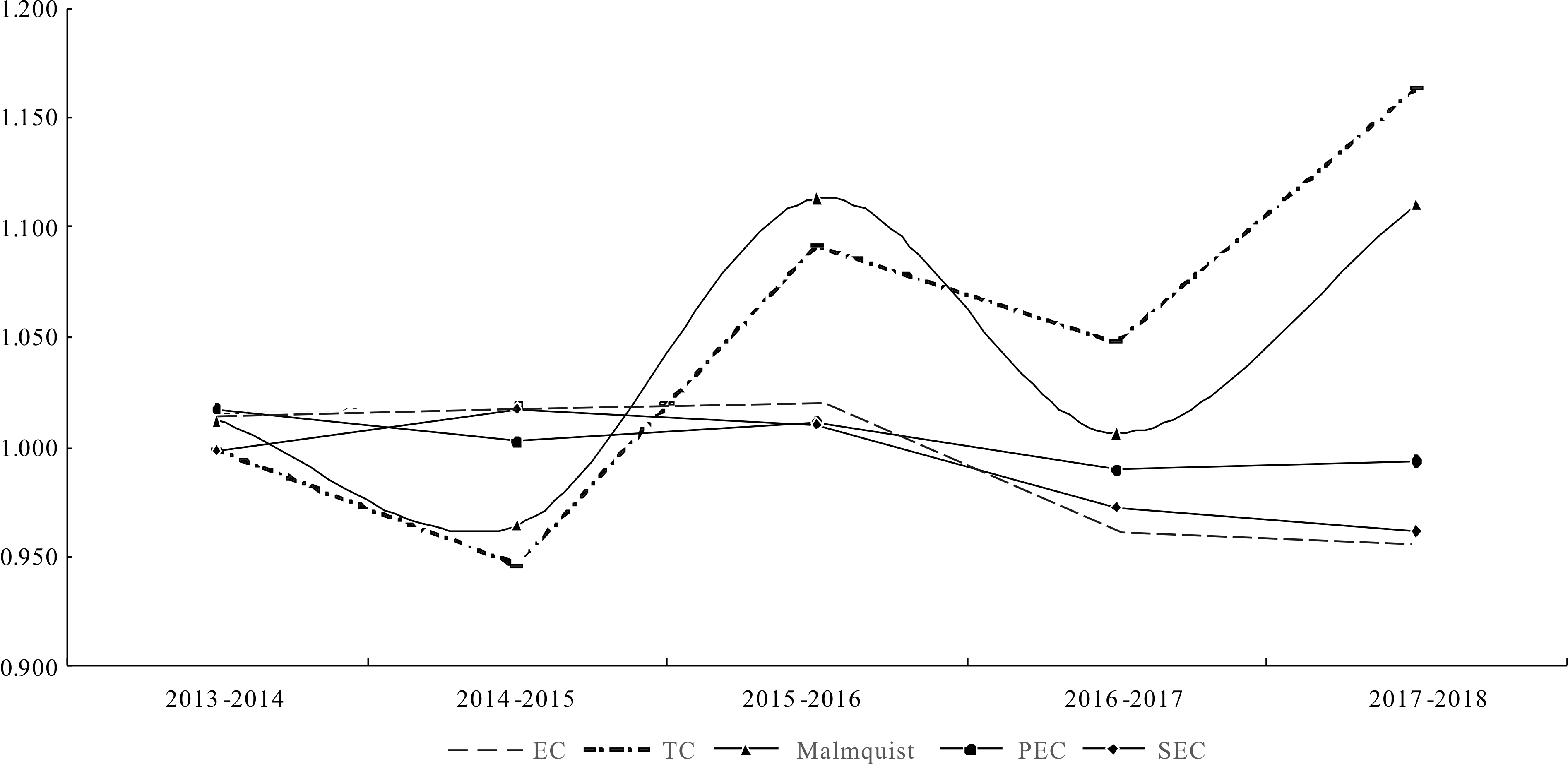

观察图1发现,调整后的绿色创新Malmquist总体呈“下降-上升-下降-上升”的波动趋势,并于2015-2016年处于最高值;技术效率指数下降而技术进步指数上升,年均增长率分别为-0.2%和6%。此外,Malmquist指数与TC指数呈现出相似的波动趋势,表明绿色创新效率主要由技术进步决定,而技术效率起抑制作用;EC指数总体呈下降趋势,从其分解指数看,PEC指数和SEC指数均较低,即两项指数均抑制了EC指数增长。其中,SEC指数与EC指数的波动趋势相似,表明规模效率占主导作用。

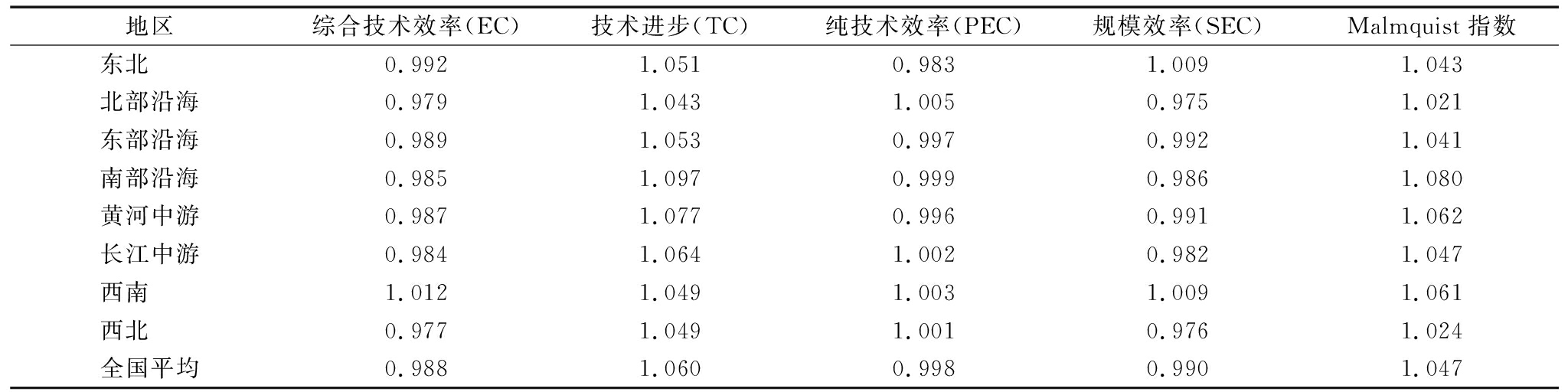

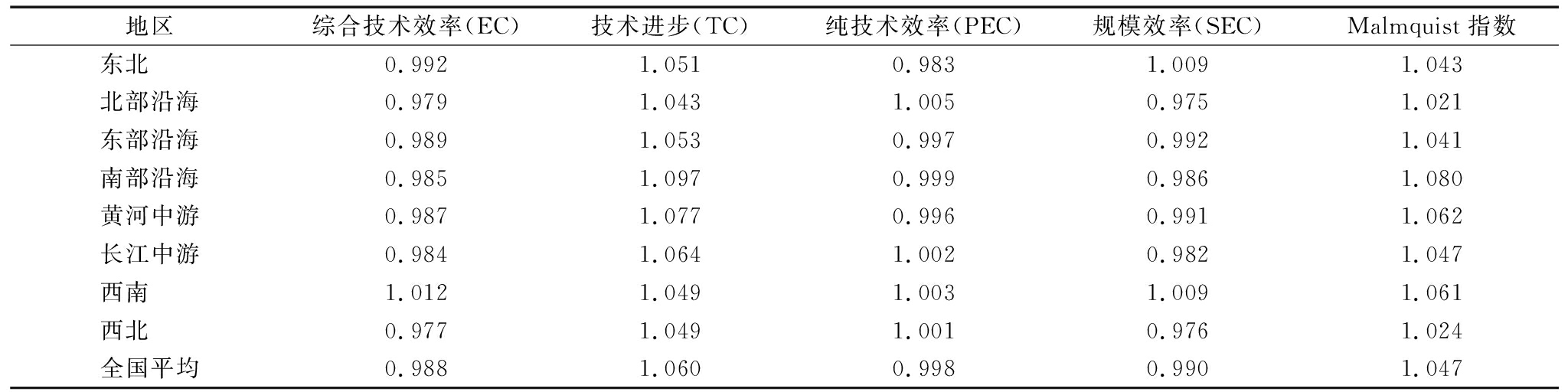

分区域看,如表5所示,八大经济区的绿色创新Malmquist指数均大于1,表明绿色创新效率呈上升趋势。从其分解指数看,西南地区EC指数与TC指数均大于1,其余地区的EC指数均小于1,而TC指数均大于1。这一方面表明西南地区属于共同推动型,即技术效率与技术进步均有增长,共同推进绿色创新效率提升,而其余地区为技术进步型,即绿色创新效率主要由技术进步所决定;另一方面也验证了目前八大综合经济区绿色创新效率的提升主要源于技术进步,技术效率低下是抑制绿色创新效率提升的主要原因。

表5 第三阶段八大综合经济区绿色创新Malmquist指数及其分解结果

地区综合技术效率(EC)技术进步(TC)纯技术效率(PEC)规模效率(SEC)Malmquist指数东北 0.9921.0510.9831.0091.043北部沿海0.9791.0431.0050.9751.021东部沿海0.9891.0530.9970.9921.041南部沿海0.9851.0970.9990.9861.080黄河中游0.9871.0770.9960.9911.062长江中游0.9841.0641.0020.9821.047西南 1.0121.0491.0031.0091.061西北 0.9771.0491.0010.9761.024全国平均0.9881.0600.9980.9901.047

4.4 第一阶段与第三阶段对比分析

对比图2第一阶段与第三阶段的指数值,发现在剔除环境变量和随机因素的影响后,Malmquist指数均有所下降,可见第一阶段中的绿色创新效率被高估,由于绿色创新效率受外部环境因素影响较大,优化外部环境有利于绿色创新效率提升。调整投入后的八大综合经济区绿色创新效率排名如下:南部沿海(1.080)>黄河中游(1.062)>西南(1.061)>长江中游(1.047)>东北(1.043)>东部沿海(1.041)>西北(1.024)>北部沿海(1.021)。其中,西北和黄河中游地区排名与第一阶段结果差别较大,其余地区排名则保持不变。究其原因,可能是由于西北和黄河中游地区自身财力较弱,受中央转移支付政策等环境因素影响较大,资源投入的微小变化即可导致该地区绿色创新效率出现较大波动。

从EC指数来看,除北部沿海地区外,其余地区的EC指数均有所下降,表明第一阶段的EC指数被高估,说明其受外部环境变量的影响较大。对比第一阶段和第三阶段的TC指数发现,东北、东部沿海和黄河中游地区的TC指数有所上升,其余地区下降,可见优化外部环境有利于东北、东部沿海和黄河中游地区技术进步。

5 绿色创新效率模式智能诊断

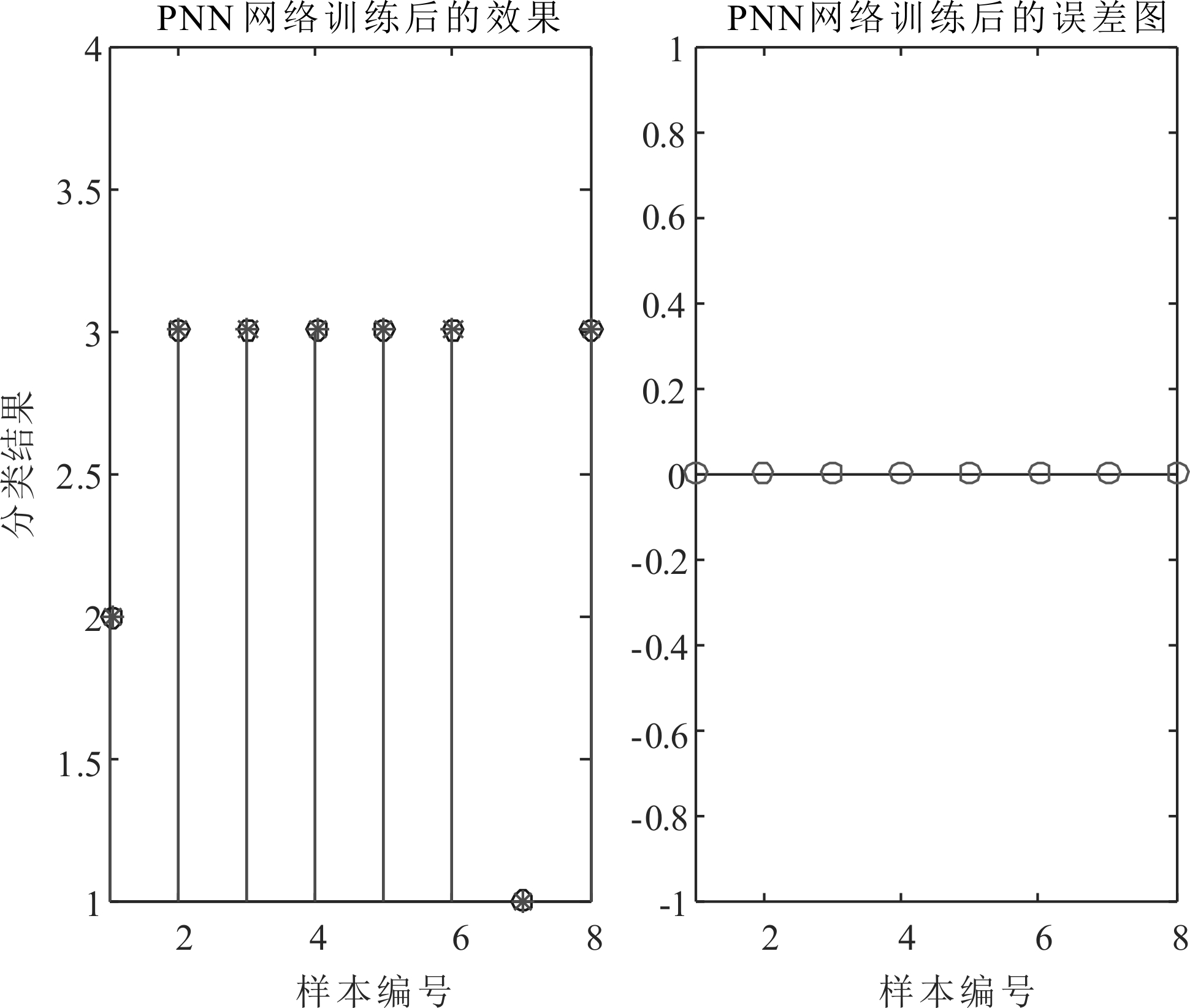

在对八大经济区绿色创新效率进行评估后,通过建立概率神经网络,对其进行智能诊断,可以快速判断无效决策单元。借鉴张惠琴等[25]对效率评价值的分类,将绿色创新效率模式划分为全部效率有效、纯技术无效、规模无效和技术进步无效4种类型,对应效率值的二进制形式如表6所示。

表6 绿色创新效率评价模式的二进制分类

序号效率模式二进制形式1全部效率有效10002纯技术无效01003规模无效00104技术进步无效0001

将第三阶段得到的八大综合经济区绿色创新效率作为训练样本,根据表5的二进制分类将其转化为二进制格式,具体如表7所示。

表7 PNN训练样本

DMUPECSECTC二进制分类 分类编号东北 0.9831.0091.05101002北部沿海1.0050.9751.04300103东部沿海0.9970.9921.05300103南部沿海0.9990.9861.09700103黄河中游0.9960.9911.07700103长江中游1.0020.9821.06400103西南 1.0031.0091.04910001西北 1.0010.9761.04900103

将训练样本输入建立好的PNN结构中,其中,DMU作为PNN结构的神经元,输入变量为训练样本的特征参数,输出变量为其归属的故障模式类型。PNN的训练函数选取径向基SPREAD函数,设输入变量为P,输出变量为T,Matlab程序代码为:net=newpnn(P,T,SPREAD),其中,SPREAD值取0.1[22]。运用Matlab软件,对建立的PNN样本进行训练,实现训练样本效率模式的智能诊断,执行结果如图3所示。

由Matlab输出的yc值依次为:2 3 3 3 3 3 1 3 3,准确率达到了100%,可靠性较高,说明本文建立的PNN结构成功实现了对八大经济区绿色创新效率模式的智能诊断,且快速有效。现根据诊断结果,将八大经济区分为三类:

一是全部效率有效地区,主要为西南地区。相比其它地区,西南地区在绿色创新技术应用与规模效率方面都具有优势,在2018年《中国区域科技创新评价报告》中[36],重庆在高新技术产业化指数排名中居于首位,重庆和四川已成为西部地区的科技创新中心,加之地区生态保持良好,因此西南地区迅速崛起,成为区域绿色创新亮点。

二是纯技术无效地区,主要为东北地区。该地区绿色创新效率是由规模效率拉动的,但规模效率的影响很弱,而纯技术效率对其有抑制作用,可见东北地区的技术应用程度处于下降阶段,表明经过“经济振兴”计划后东北地区的高技术产业与现代服务业比重仍较低。此外,东北作为资源型城市聚集地,不可避免会遇到资源枯竭与环境污染问题。因此,如何实现绿色创新、促进经济结构转型升级、提高地区可持续发展能力是东北地区面临的重大问题。

三是规模无效地区,主要为北部沿海、长江中游、西北地区、东部沿海、南部沿海和黄河中游。其中,前三个地区的绿色创新由纯技术效率拉动,因地区投入产出不合理导致规模效率降低。对于北部沿海地区来说,北京虽然在创新资源投入、高端人才引进与产业集聚方面具有绝对优势,但北部沿海地区绿色创新规模仍处于无效状态,可见北京对其周边城市的辐射作用不明显,绿色创新效率溢出效应不显著,整体尚未形成规模优势;长江中游地区属于典型的碳基能源经济,加之城市工业化的粗放式发展、城镇人口的极速扩张,势必加剧环境污染和资源消耗程度,从而抑制绿色创新水平提高;西北地区作为欠发达地域,主要承接来自发达省域的产业转移,在产业转移过程中加大了创新资源投入,提高了创新资源利用率,但同时也面临资源节约意识不强、自主创新缺乏等问题,从而导致能源与环境优势过度消耗、绿色创新处于规模不经济的局面。后三个地区的纯技术效率与规模效率共同抑制了绿色创新效率增长,可能与沿海地区工业企业数量众多、污染排放量大、环境遭到严重破坏有关。同时,也反映出这些地区在科技创新研发投入与资源配置效率方面均未体现出优越性。而黄河中游覆盖了部分能源大省,在承接外部产业转移的同时并未加强重视生态环境保护,导致绿色创新效率结果不理想。

6 结论与建议

基于2011-2018年全国内地30个省市面板数据,构建了排除外部环境与随机干扰因素的八大综合经济区绿色创新效率动态评价模型,并建立PNN结构进行仿真,对其绿色创新效率模式进行智能诊断。主要研究结论如下:

(1)技术进步是提升区域绿色创新效率的关键。八大综合经济区的绿色创新效率呈上升趋势。分区域而言,西南地区属于共同推动型,即技术效率与技术进步共同推进绿色创新效率增长,而其余地区为技术进步型,即绿色创新效率主要由技术进步所决定。Malmquist指数总体呈“下降-上升-下降-上升”的波动趋势,且变化趋势与TC指数相似,即绿色创新效率主要由技术进步决定,而EC指数总体呈下降趋势,从其分解指数看,主要是由规模效率下降所致。

(2)完善平台是提升区域绿色创新效率的保障。加快发展技术市场和优化产业结构有助于绿色创新效率提升,而经济发展水平、经济开放程度和环境规制对绿色创新效率的影响不显著。

(3)精准施策是提升区域绿色创新效率的良方。剔除外部环境与随机因素干扰后,各区域的Malmquist指数均有下降,表明第一阶段的绿色创新效率被高估。其中,西北和黄河中游地区的排名与第一阶段结果差别较大,其余地区排名保持不变,说明西北和黄河中游地区绿色创新效率受中央转移支付政策等环境因素影响较大,因此针对不同区域精准施策对其绿色创新效率提升具有重大意义。

(4)智能诊断是提升区域绿色创新效率的有效手段。根据智能诊断结果,将八大经济区分为三类,具体而言,全部效率有效为西南地区,纯技术无效为东北地区,其余为规模无效地区,即智能诊断能够对绿色创新效率模式作出准确分类和判断。

根据上述结论,提出对策建议如下:首先,鉴于技术进步是提升区域绿色创新效率的关键,各经济区需加强区域内部合作,促进区域内的技术流动和共享,共同推动技术进步以及区域绿色创新协同发展;其次,各经济区应不断完善各类平台,尤其是加快发展技术市场和优化产业结构,为提升绿色创新效率提供保障。此外,考虑到不同外部环境因素对区域绿色创新效率的影响不同,各经济区应结合智能诊断结果显示的绿色创新效率模式予以精准施策。具体而言,东部沿海工业企业数量庞大,加之以外向型经济为主,因此需不断加大环保投入,大力倡导自主研发,实现经济外向与内向的结合。此外,地方政府要重视创新资源的溢出效应,在促进与邻近地区协调发展的同时确保自身创新效率不断提升。东北地区属于纯技术无效地区,应在加大绿色创新投入的基础上,建立人员激励机制,提高工作效率,同时,完善绿色创新技术,充分利用投入资源,进而提升纯技术效率。对于西北、长江中游与黄河中游地区,政府应不断优化外部环境,促进绿色创新效率提升。此外,这些地区在承接外部产业转移时,要树立资源节约意识,培育自主创新能力,将绿水青山转变为“金山银山”。南部沿海和北部沿海地区应充分发挥核心城市的科技创新潜能,塑造新常态下绿色创新增长极,引导周边城市绿色创新效率提升。西南地区绿色创新资源投入和产出水平较合理,在绿色创新技术应用和规模效率方面也具有优势,应维持目前的良好状态。

参考文献:

[1] 新华社.关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见[EB/OL]. http://www.gov.cn/zhengce/2018-06/24/content_5300953.htm,2018-06-24.

[2] 吴超,杨树旺,唐鹏程,等.中国重污染行业绿色创新效率提升模式构建[J].中国人口·资源与环境,2018,28(5):40-48.

[3] 韩晶.中国区域绿色创新效率研究[J].财经问题研究,2012,34(11):130-137.

[4] 刘佳,宋秋月.中国旅游产业绿色创新效率的空间网络结构与形成机制[J].中国人口·资源与环境,2018,28(8):127-137.

[5] 张峰,任仕佳,殷秀清.高技术产业绿色技术创新效率及其规模质量门槛效应[J].科技进步与对策,2020,37(7):59-68.

[6] 吴旭晓.中国区域绿色创新效率演进轨迹及形成机理研究[J].科技进步与对策,2019,36(23):36-43.

[7] 王惠,王树乔,苗壮,李小聪.研发投入对绿色创新效率的异质门槛效应——基于中国高技术产业的经验研究[J].科研管理,2016,37(2):63-71.

[8] 王海龙,连晓宇,林德明.绿色技术创新效率对区域绿色增长绩效的影响实证分析[J].科学学与科学技术管理,2016,37(6):80-87.

[9] 曾冰.我国省际绿色创新效率的影响因素及空间溢出效应[J].当代经济管理,2018,40(12):59-63.

[10] 吕岩威,谢雁翔,楼贤骏.中国区域绿色创新效率收敛性研究[J].科技进步与对策,2019,36(15):37-42.

[11] 潘娟,张玉喜.中国研发投入科技创新效率的PP-SFA分析——基于中国30个省域实证研究[J].系统工程,2019,37(2):12-20.

[12] CUI H, WANG H, ZHAO Q. Which factors stimulate industrial green total factor productivity growth rate in China? an industrial aspect[J]. Greenhouse Gases: Science and Technology, 2019, 9(3): 505-518.

[13] MIAO C, FANG D, SUN L, et al. Driving effect of technology innovation on energy utilization efficiency in strategic emerging industries[J]. Journal of cleaner production, 2018(170): 1177-1184.

[14] WANG D, LI S, SUEYOSHI T. DEA environmental assessment on US Industrial sectors: investment for improvement in operational and environmental performance to attain corporate sustainability[J]. Energy Economics, 2014(45):254-267.

[15] GENG Z, DONG J, HAN Y, et al. Energy and environment efficiency analysis based on an improved environment DEA cross-model: case study of complex chemical processes[J]. Applied Energy, 2017(205):465-476.

[16] DENG J, ZHANG N, AHMAD F, et al. Local government competition, environmental regulation intensity and regional innovation performance: an empirical investigation of Chinese provinces[J]. International journal of environmental research and public health, 2019, 16(12): 2130.

[17] 崔蓉,费锦华,孙亚男.中国省际绿色创新生产率的变动及其空间溢出效应研究[J].宏观经济研究,2019,41(6):132-145.

[18] LUO Q, MIAO C, SUN L, et al. Efficiency evaluation of green technology innovation of China's strategic emerging industries: an empirical analysis based on malmquist-data envelopment analysis index[J]. Journal of Cleaner Production, 2019(238):117-182.

[19] 冯海波,葛小南.中国地方政府R&D投入效率及影响因素分析——基于三阶段DEA-Malmquist指数法[J].系统工程,2019,37(1):1-13.

[20] 卢曦,许长新.长江经济带水资源利用的动态效率及绝对β收敛研究——基于三阶段DEA-Malmquist指数法[J].长江流域资源与环境,2017,26(9):1351-1358.

[21] 陈星星.非期望产出下我国能源消耗产出效率差异研究[J].中国管理科学,2019,27(8):191-198.

[22] 张惠琴,尚甜甜,邵云飞.基于Malmquist-PNN的油田企业技术创新效率评价与智能诊断研究[J].科研管理,2016,37(12):10-18.

[23] 苏亮,宋绪丁.基于Matlab的概率神经网络的实现及应用[J].计算机与现代化,2011,27(11):47-50.

[24] 李健,马晓芳.京津冀城市绿色创新效率时空差异及影响因素分析[J].系统工程,2019,37(5):51-61.

[25] 易明,程晓曼.长江经济带城市绿色创新效率时空分异及其影响因素[J].城市问题,2018,37(8):31-39.

[26] 李雪松,曾宇航.中国区域创新型绿色发展效率测度及其影响因素[J].科技进步与对策,2020,37(3):33-42.

[27] 侯建,陈恒.中国高专利密集度制造业技术创新绿色转型绩效及驱动因素研究[J].管理评论,2018,30(4):59-69.

[28] 魏艳华,马立平,王丙参.中国八大综合经济区经济发展差异测度与评价[J].数量经济技术经济研究,2020,37(6):89-108.

[29] 高赢.中国八大综合经济区绿色发展绩效及其影响因素研究[J].数量经济技术经济研究,2019,36(9):3-23.

[30] 邓宗兵,何若帆,陈钲,等.中国八大综合经济区生态文明发展的区域差异及收敛性研究[J].数量经济技术经济研究,2020,37(6):3-25.

[31] 李金铠,马静静,魏伟.中国八大综合经济区能源碳排放效率的区域差异研究[J].数量经济技术经济研究,2020,37(6):109-129.

[32] 杨明海,张红霞,孙亚男,等.中国八大综合经济区科技创新能力的区域差距及其影响因素研究[J].数量经济技术经济研究,2018,35(4):3-19.

[33] 魏权龄.数据包络分析[M].北京:科学出版社,2004.

[34] FARE R, GROSSKOPF S, LINDGREN B, et al. Productivity changes in swedish pharamacies 1980—1989:a non-parametric malmquist approach[J].Journal of Productivity Analysis,1992(3):85-101.

[35] 罗登跃.三阶段DEA模型管理无效率估计注记[J].统计研究,2012,29(4):104-107.

[36] 陈巍巍,张雷,马铁虎,等.关于三阶段DEA模型的几点研究[J].系统工程,2014,32(9):144-149.

[37] 郭瑞,文雁兵.高新技术产业绿色创新研究:效率测算与FDI区位选择[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2019,49(5):224-239.

[38] 吴美琴,肖慧,樊晓宏,等.区域绿色创新三阶段效率研究——基于NSBM模型的分析[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2016,39(6):79-86.

[39] 张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952—2000[J].经济研究,2004,50(10):35-44.

[40] 毕克新,杨朝均,隋俊.跨国公司技术转移对绿色创新绩效影响效果评价——基于制造业绿色创新系统的实证研究[J].中国软科学,2015,30(11):81-93.

[41] 中国经济网.《中国区域科技创新评价报告2018》发布:区域创新各具特色[EB/OL].http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201810/29/t20181029_30653144.shtml,2018-10-29.

(责任编辑:胡俊健)

![]()

(2)

(2)