0 引言

在推动企业创新发展中,实现持续成长乃至基业长青是高管团队努力追求的目标。高层梯队理论认为,由企业高管团队制定的战略决策对企业发展至关重要,而高管团队成员的不同特征决定了彼此间的社会认知差异,导致同样的外部环境下提出不同战略决策方案,进而对企业经济绩效和成长进程产生不同影响[1]。在高层梯队理论指导下,为了科学揭示高管团队异质性与企业绩效的内在关联性,学界开始系统思考如何评价高管团队异质性。Lau&Murnighan[2]开创性地提出团队断裂带概念,将其作为深入理解和研究团队异质性构成与效能的基础。团队断裂带是基于团队成员的一个或多个相似特征,将团队划分为若干子团队的一组假想分割线[2,3],其可以克服传统团队异质性测度方法中使用单一人口学指标的固有弊端。Tuggle等[4]国外学者率先从战略与组织层面探讨高管团队断裂带对企业发展的影响,研究发现企业高管团队断裂带强度越高,高管团队成员对创业问题的讨论越少,从而不利于企业长远发展。此后,国内外学者进一步对高管团队断裂带与企业绩效、战略决策、突破性创新等方面的关系进行实证研究。但由于研究对象不同,以及对高管团队断裂带构成要素和测度方法等存在差异,导致实证研究结论不一致[5],既有研究提出高管团队断裂带对企业发展具有抑制效应[5-6],也有研究认为高管团队断裂带对企业发展具有促进效应[7]。

导致实证研究结论相悖的原因主要有3个:一是有些研究没有对高管团队断裂带进行分类考察。如有研究指出,将高管团队断裂带分为任务相关断裂带和社会分类断裂带两种类型,更有助于科学认识高管团队断裂带对企业绩效的影响[8];二是大多研究忽视了高管团队断裂带与企业绩效存在非线性关系的可能,这不利于深刻认识二者的内在关联性[9];三是以往研究在考察高管团队断裂带与企业绩效的内在关联时,对一些重要权变因素的分析不全面[10]。

民营企业已经成为推动我国经济与科技发展、实现产业结构优化升级不可或缺的重要力量。在当前的经济转型升级期,我国民营创业企业正处于由初创期转向成熟期的重要阶段,企业高管团队开始由创始人家族转向专业化管理团队[11]。能否打造出适宜的高管团队,对民营创业企业成长发展至关重要[1,12]。同时,在“大众创业、万众创新”的国家战略指引下,民营创业企业正在积极创新,努力提升创新强度。但是创新作为一项复杂的企业活动,企业创新强度越高,往往伴随越大的创新风险和不确定性[13]。为了探索出高管团队内部深层结构,即高管团队断裂带与民营创业企业成长绩效的内在关联性,并考察企业创新活动对二者关系是否产生显著调节作用,本研究基于交叉分类理论,以2011-2018年创业板民营上市公司为研究对象,探讨高管团队断裂带对企业成长绩效的影响,以及创新强度对高管团队断裂带与民营创业企业成长绩效关系的调节作用。

1 理论基础与研究假设

1.1 理论基础

近年来,探索高管团队断裂带对企业绩效的影响已成为研究热点,并形成以两类理论为基础的研究取向,第一类理论是关注信息加工的信息/决策理论和分类—精细加工模型等,第二类理论是关注人际吸引的社会认同理论和相似—相吸范式等。

基于信息/决策理论、分类—精细加工模型等的研究取向总体认为,不同子团队间的结构差异能够为企业高管团队带来不同思想和观点,帮助企业高管在知识和技能等方面实现互补,有利于高管团队作出科学决策。其中,信息/决策理论表明,团队成员特征属性多样性有利于成员利用自己独特的认知方式识别和获取差异化信息,通过整合加工这些差异化信息,团队能够获得更广泛的知识、技能和资源,进而对提升团队绩效产生积极影响[14]。分类—精细加工模型认为,在判断不同子团队间的差异程度时,可以从比较匹配、规范匹配和认知可接近性3个层面考察[15]。例如,周建和李小青[16]、Cooper等[17]分别基于信息/决策理论和分类—精细加工模型开展了实证研究,认为高管团队断裂带有利于促进企业绩效。因此,主要关注信息加工的第一类理论为解释高管团队断裂带对企业绩效的促进效应奠定了基础。

基于社会认同理论和相似—相吸范式等的研究取向总体认为,子团队成员由于具有相同或相似特征,导致子团队内部认同感较高。同时,不同子团队之间存在特征差异,导致子团队间的认同感较低。其中,社会认同理论认为,团队成员会参照与自身相同或相似的群体类别特征定义自我,从而对自己所在的子团队产生高度认同,但对与自己特征属性不同的其它子团队产生排斥[18]。相似—相吸范式是指团队成员更容易被具有相同或相似特征属性的成员吸引,进而形成子团队。一般而言,团队内部具有较强凝聚力,但是子团队之间因存在差异性,可能诱发不同子团队间出现矛盾与冲突,破坏了团队整体凝聚力,从而影响团队绩效提升[19]。在战略与组织层面,若高管团队内部不同子团队间的认同感较低,必然不利于彼此间的积极沟通,从而不利于高管团队作出科学决策。如Kaczmarek等[7]以社会认同理论为基础、Veltrop等[6]基于相似—相吸范式的研究表明,高管团队断裂带对企业绩效产生显著抑制作用。因此,主要关注人际吸引的第二类理论为解释高管团队断裂带对企业绩效的抑制效应奠定了基础。

由于两类研究论点相悖且均有理论基础和实证研究支持,不利于为企业管理实践提供有益指导。鉴于此,有学者指出要结合具体情境,权变地考察高管团队包括断裂带等在内的构成特征对企业产出的影响[20]。

1.2 研究假设

1.2.1 高管团队断裂带对民营创业企业成长绩效的影响

Bezrukova等[14]提出应将团队断裂带分为包括任期、学历、职业背景等在内的任务相关断裂带和包括性别、年龄等在内的社会分类断裂带,并发现不同属性断裂带对团队绩效产生了不同影响。基于此,本研究将高管团队断裂带分为任务相关断裂带与社会分类断裂带,分别考察二者对民营创业企业成长绩效的影响。此外,Pierce&Aguinis[9]指出,学者在开展实证研究时倾向于追求理论的精确、简化和适用,最初建立的模型往往是线性的,但后续研究发现非线性模型更加科学严谨。

本研究认为高管团队断裂带与企业成长绩效可能呈倒U型非线性关系,其临界值取决于高管团队断裂带水平,本研究将高管团队断裂带水平区分为过低、适度与过高。交叉分类理论指出,团队成员在判断其他成员时,会根据多个特征属性进行社会分类,从而会出现在一个或多个特征属性上内外群体身份交叉的现象[21]。本研究基于交叉分类理论,并借鉴Lau & Murnighan[2]、Thatcher等[3]论述团队断裂带水平时采用的四人团队经典范例,对高管团队断裂带水平过低、适度与过高作出如下界定:所谓过低,是指高管团队成员特征属性的差异化程度大,难以形成子团队。例如在由4位成员构成的高管团队中,4位成员分别为25岁且具有大专学历和销售工作经历的男性、35岁且具有本科学历和财务管理工作的女性、45岁且具有硕士学位和生产管理工作经历的男性,以及55岁且具有博士学位和研发工作经历的男性。可见,除性别外,团队成员很难找到与自己具有相同或相似特征属性的其他成员。此时,高管团队内部成员特征属性的差异化程度高,即高管团队断裂带水平过低;所谓适度,是指子团队内部成员间具有相同或相似特征属性,同时,不同子团队成员在一些特征属性上的差异也不大,甚至在多个特征属性上存在交叉。例如同样在由4位成员构成的高管团队中,4位成员分别为31岁且具有本科学历和销售工作经历的男性、35岁且具有硕士学位和财务管理工作经历的男性、50岁且具有硕士学位和销售工作经历的女性、以及55岁且具有本科学历和财务管理工作经历的女性。可见,根据年龄、性别特征属性划分,该高管团队很可能形成两个子团队。但值得注意的是,两个子团队成员在学历和职业背景上存在交叉,这也意味着该高管团队内部不同子团队之间虽然存在一定界限,但比较模糊,即断裂带水平适度;所谓过高,是指子团队成员具有相同或相似特征属性,但不同子团队的特征属性存在较大差异。例如同样在由4位成员构成的高管团队中,其中两位成员为50岁且具有博士学位和研发工作经历的男性,另外两位成员为30岁且具有本科学历和财务管理工作经历的女性,根据年龄、性别、学历和职业背景划分,此高管团队很可能分为两个子团队,并且子团队间的界限十分明晰,此时断裂带水平过高。

(1)高管团队任务相关断裂带对民营创业企业成长绩效的影响。根据注意力基础观,管理者认知在很大程度上决定了其关注领域,而管理者认知与其任期、学历和职业背景等紧密相关[20]。任务相关断裂带的形成正是基于高管团队成员工作任务相关特征属性的差异[14]。当高管团队任务相关断裂带水平过低时,不利于促进民营创业企业成长。原因在于:①民营创业企业在发展过程中,往往面临较大竞争压力和内部资源约束[11],遭遇诸多包括市场、技术等复杂决策问题,而高管团队任务相关断裂带水平过低会导致高管团队对环境信息的解读存在一定偏差,尤其是在面临复杂决策问题时,会导致解决方案不完美,不利于提升组织绩效;②高管团队内部基于较大的工作任务相关特征属性差异拥有不同信息、存在不同观点,这在一定程度上会负面影响团队成员人际关系,造成团队冲突[8],使得管理者不仅要花费更多时间整合这些不同信息,同时要付出时间和精力去调和成员矛盾。

适度水平的断裂带有助于提升子团队内部凝聚力、淡化子团队间偏见[5],而适度水平的任务相关断裂带还有利于丰富高管团队知识信息,并通过信息分享与整合,提升高管团队思维弹性,助力高管团队准确预测环境变化[17],从而科学制定战略决策,最终推动民营创业企业持续发展。

需要指出的是,高管团队任务相关断裂带的积极作用可能存在临界点,即过高水平的任务相关断裂带会抑制民营创业企业成长,这是因为其会导致子团队间界限森严,使“圈内—圈外”的分化格局更加突显。如针对同一问题,子团队内部容易形成比较一致的社会认知,但不同子团体间可能会互相排斥,甚至产生破坏性冲突,导致不同子团队之间信息沟通与交流受阻,不利于高管团队解决复杂问题。因此,本研究认为高管团队任务相关断裂带水平过低或过高均不利于民营创业企业成长,只有高管团队任务相关断裂带处于适度水平时,才有利于提升民营创业企业成长绩效。综上所述,本研究提出如下假设:

H1:高管团队任务相关断裂带水平与民营创业企业成长绩效呈倒U型关系。

(2)高管团队社会分类断裂带对民营创业企业成长绩效的影响。根据相似—相吸范式和社会认同理论,高管团队中具有相同或相似年龄、性别、种族等特征属性的成员更容易相互吸引,聚集在一起,形成子团队,并以群体特征定义自我[19]。基于社会心理学的研究成果表明,包括年龄、性别、种族等在内的群体成员生理特征属性差异更易形成群际偏见(intergroup bias),从而引发高管团队内部不同子团队之间产生消极印象、情感偏见以及工作行为分歧[22]。当社会分类断裂带水平过低时,不利于高管团队内部形成一致的情感认知,从而导致不同成员拥有的知识和信息难以聚合,不利于团队作出科学决策。因此,本研究认为高管团队社会分类断裂带水平过低同样不利于民营创业企业成长。

适度水平的高管团队社会分类断裂带有利于消除子团队成员间消极的刻板印象,淡化彼此间情感偏见[21]。子团队内部成员间由于具有较强的人际吸引力,彼此间信任水平较高,更乐于互动交流,这会增强子团队内部凝聚力。此外,适度水平的社会分类断裂带还能够淡化子团队间界限,从而有助于消除子团队间偏见和矛盾,促进不同知识、信息和观点的整合加工,有利于高管团队科学决策,促进民营创业企业长远发展。

然而高管团队社会分类断裂带的积极作用同样也存在临界点,即过高水平的社会分类断裂带也可能会抑制民营创业企业成长。这是因为当高管团队社会分类断裂带处于过高水平时,会导致不同子团队之间存在比较明显的界线和较高交流壁垒,使得子团队间易产生不信任感和偏见等倾向,对高管团队信息加工产生消极作用[6]。综上,本研究认为,适度水平的社会分类断裂带有助于高管团队成员实现高效率的社会互动和信息交流,从而有助于获得更加广泛的信息、知识和资源;当社会分类断裂带水平过低或过高时,不利于高管团队成员间的社会互动,从而不利于信息交流和对复杂战略问题的讨论,最终抑制民营创业企业成长绩效提升。因此,本研究提出如下假设:

H2:高管团队社会分类断裂带与民营创业企业成长绩效呈倒U型关系。

1.2.2 企业创新强度的调节作用

企业在开展创新活动时,往往面临研发成功率、竞争对手研发、未来市场需求变化等一系列风险和不确定性因素[23]。为了制定出正确的技术战略、降低创新风险,高管团队需要更加充分的社会互动,以实现知识和信息的交流与共享。本研究认为,创新活动可能对高管团队断裂带与企业成长绩效关系产生影响。鉴于积极开展创新活动的一个重要表现形式是企业努力提升创新强度[24],因此本研究认为创新强度可能对高管团队断裂带与民营创业企业成长绩效关系产生调节作用。

(1)创新强度对高管团队任务相关断裂带与民营创业企业成长绩效关系的调节作用。积极开展创新活动的企业会通过信息获取、加工支撑其科学决策,以提高创新成功率[25]。高创新强度意味着企业会投入较多创新资源,并伴随较大创新风险。因此,在高创新强度情境下,高管团队成员会积极表达自己的想法和观点,充分交流与互动,从而有助于淡化那些由不同任务相关特征属性差异引发的冲突。这对于有效规避创新风险尤为重要。但任务相关断裂带水平过低的高管团队成员在认知上存在较大差异,在高创新强度情境下更难以达成决策一致性。这是由于在高创新强度情境下,高管团队内部的异质性获得激发[26],拥有不同任期、学历、职业背景的高管团队成员会基于自身经历评估创新风险,但受制于注意力有限,对创新风险及其伴随的市场风险的理解度反而降低,不利于快速制定战略决策方案[27],更不利于民营创业企业发展。而在低创新强度情境下,企业面对的创新风险较小,高管团队面对的信息加工和处理难度较小,在一定程度上降低了高管团队制定技术战略的复杂性。此时,由于高管团队决策压力较小,即使任务相关断裂带水平较低,高管团队获得一致性决策方案的难度也较低。因此,相较于高创新强度情境,低创新强度情境弱化了高管团队任务相关断裂带水平过低对民营创业企业成长的消极作用。

在高创新强度情境下,当任务相关断裂带水平由过低转向适度时,这意味着高管团队成员拥有的知识和信息开始由分散转向交叉,此时更有利于高管团队成员通过彼此间的知识、信息交流,规避创新风险并获取创新收益。但是过高水平的任务相关断裂带会导致子团队之间界限森严。虽然高管团队子团队内部成员可能基于自身经历掌握了有效信息并形成了关键看法,但由于不同子团队之间交流壁垒森严,不利于民营创业企业在高创新强度情境下作出有效决策[11],加大了创新风险,进而不利于获取创新收益、推动企业成长。此外,在高创新强度情境下,在企业内外部技术资源的支持下[28],高管团队成员易产生市场认知偏差,认为企业技术战略与外部环境匹配良好,进而形成认知惰性,进一步强化高管团队过高水平任务相关断裂带的消极作用[27]。而在低创新强度情境下,民营创业企业面临的创新风险较小,在一定程度上降低了高管团队整合不同信息、观点的意愿。因此,在低创新强度情境下,无论是因任务相关断裂带水平由过低转向适度时引致知识与信息由分散转向交叉,进而对高管团队信息加工产生的促进作用,还是因过高水平的任务相关断裂带引致高管团队成员更加关注自己所在子团队的知识与信息,进而对高管团队信息加工产生的抑制作用都会被弱化。综上所述,本研究提出如下假设。

H3:企业创新强度显著调节高管团队任务相关断裂带与民营创业企业成长绩效的倒U型关系,即企业创新强度越高,高管团队任务相关断裂带与民营创业企业成长绩效的倒U型关系越显著。

(2)创新强度对高管团队社会分类断裂带与民营创业企业成长绩效关系的调节作用。如前所述,高创新强度使得企业面临的经营风险较大,如果高管团队内部存在情感偏见,则难以通过有效的知识和信息共享降低创新风险。当高管团队社会分类断裂带处于过低水平时,成员生理特征属性的差异较大,不利于彼此互动。在高创新强度情境下,存在于高管团队成员间的情感偏见易阻碍信息沟通,加剧创新风险,不利于获取创新收益、实现企业成长。而在低创新强度情境下,高管团队对外部环境的关注度较低,降低了知识与信息交流要求,此时由成员情感偏见引发的负面效应得到一定弱化。因此,相较于高创新强度情境,低创新强度情境弱化了过低水平的社会分类断裂带对民营创业企业成长的消极作用。

在高创新强度情境下,民营创业企业往往需要更多的资源支持[11],高管团队成员间的相互信任、充分交流对科学制定技术战略、规避创新风险更为重要。当社会分类断裂带水平由过低转向适度时,有利于减少子团队间的情感偏见,增强子团队间的情感认同。为了实现组织目标、降低创新风险,高管团队内部展开社会互动,在高创新强度情境下更易形成合作型文化[29],从而有助于获得创新收益,推动民营创业企业成长。但过高水平的社会分类断裂带会降低子团队间的情感认同,不利于子团队之间进行充分的社会互动,导致不同子团队之间信任水平降低,在高创新强度情境下势必会加大创新风险,不利于民营创业企业发展。因此,在高创新强度情境下,过高水平的社会分类断裂带对推动民营创业企业成长可能产生更大的抑制作用。在低创新强度情境下,如上所述,企业投入的创新资源较少,面临的创新风险较低,高管团队成员由于决策压力较小,会降低社会互动和信息交流意愿。此时,无论是因社会分类断裂带由过低水平转向适度水平时形成的不同子团队间的情感认同对高管团队成员社会互动产生的积极作用,还是因过高水平的社会分类断裂带引致不同子团队之间的情感偏见对高管团队成员社会互动产生的抑制作用都会被弱化。综上所述,本研究提出如下假设。

H4:企业创新强度显著调节高管团队社会分类断裂带与民营创业企业成长绩效的倒U型关系,即企业创新强度越高,高管团队社会分类断裂带与民营创业企业成长绩效的倒U型关系越显著。

2 研究设计

2.1 样本选择与数据来源

本研究以2011-2018年我国创业板民营上市公司为研究样本,实证分析高管团队断裂带对民营创业企业成长绩效的影响。研究样本筛选过程如下:首先,对高管团队人口统计特征属性、企业财务指标等数据披露不完整的上市公司予以剔除;其次,剔除ST公司和金融类企业。最终获得625家创业板民营上市公司的非平衡面板数据,共3 782个样本点,数据均来源于CSMAR数据库。

2.2 变量定义

2.2.1 被解释变量

借鉴现有研究成果[30],采用销售收入增长幅度测度民营创业企业成长绩效。具体而言,采用本年度与上年度该指标值对数差进行测度,即gi,t=lnyi,t-lnyi,t-1,其中,gi,t代表i企业在t年度的成长绩效,yi,t代表i企业在t年度的销售收入,yi,t-1代表i企业在t-1年的销售收入。

2.2.2 解释变量

研究采用Cooper等[17]提出的测度方法,选取成员任期、学历、职业背景3个指标考察高管团队任务相关断裂带。其中,任期是指团队成员在高管团队任职的总年数;学历分为博士、硕士、本科、大专、中专及以下5个类别,并分别赋值5、4、3、2、1;对企业高管职业背景的界定,借鉴李小青和吕靓欣[11]的研究方法,将其分为3种类型,分别是输出职能(营销和销售、研发和工程)、转换职能(生产、运营和制造)和支持职能(人事、行政等)。如果企业高管拥有某一类型职业背景,则赋值为1,否则赋值为0。

在测度高管团队社会分类断裂带时,借鉴国内学者的通常做法[25],采用年龄和性别两个生理特征属性指标进行测度。

借鉴Bezrukova等[31]采用的团队断裂带测度方法,将经过标准化处理的高管团队断裂带强度和距离相乘,得到民营创业企业高管团队断裂带水平。针对高管团队断裂带强度和距离,分别采用Thatcher等[3]和Bezrukova等[14]提出的方法进行测度。

2.2.3 调节变量

借鉴现有文献中的测度方法[30],采用经过对数化处理的人均研发经费投入测度民营创业企业创新强度。

2.2.4 控制变量

在构建计量模型时,将企业年龄、企业资产负债率、企业高管团队规模等作为控制变量。其中,选取民营创业企业员工数量的自然对数衡量企业规模;采用企业期末负债总额与资产总额的比值测度企业资产负债率;以高管团队成员数衡量企业高管团队规模。此外,进行计量分析时,还控制了企业滞后一期成长绩效对当期成长绩效的影响。

3 实证结果分析

3.1 描述性统计分析

表1报告了各变量均值、标准差和相关性系数。相关性分析结果显示,变量间的相关性系数均小于0.4,表明分析结果不存在严重的多重共线性问题。为了进一步检验多重共线性,计算各解释变量、调节变量和控制变量的VIF值,发现在所有回归方程中,最大的VIF值为2.926,远小于10的标准。由此可见,本文分析结果不存在多重共线性问题。

表1 变量描述性统计与相关性系数

变量均值标准差12345671.企业成长绩效0.2120.3512.任务相关断裂带0.6630.953-0.018*3.社会分类断裂带0.0311.041-0.021* 0.023*4.创新强度2.5610.101-0.034**0.017*0.029*5.企业年龄14.5714.3190.0040.036**0.008-0.024*6.企业规模7.8580.9370.259***-0.009-0.027*-0.365***0.127***7.高管团队规模8.7382.5310.041**-0.012*0.105***0.091***0.115***0.198***8.资产负债率0.2790.2030.267***-0.014-0.116***-0.189***0.142***0.354***0.178***

注:***、**、*分别代表显著性水平为1%、5%和10%,下同

3.2 假设检验结果

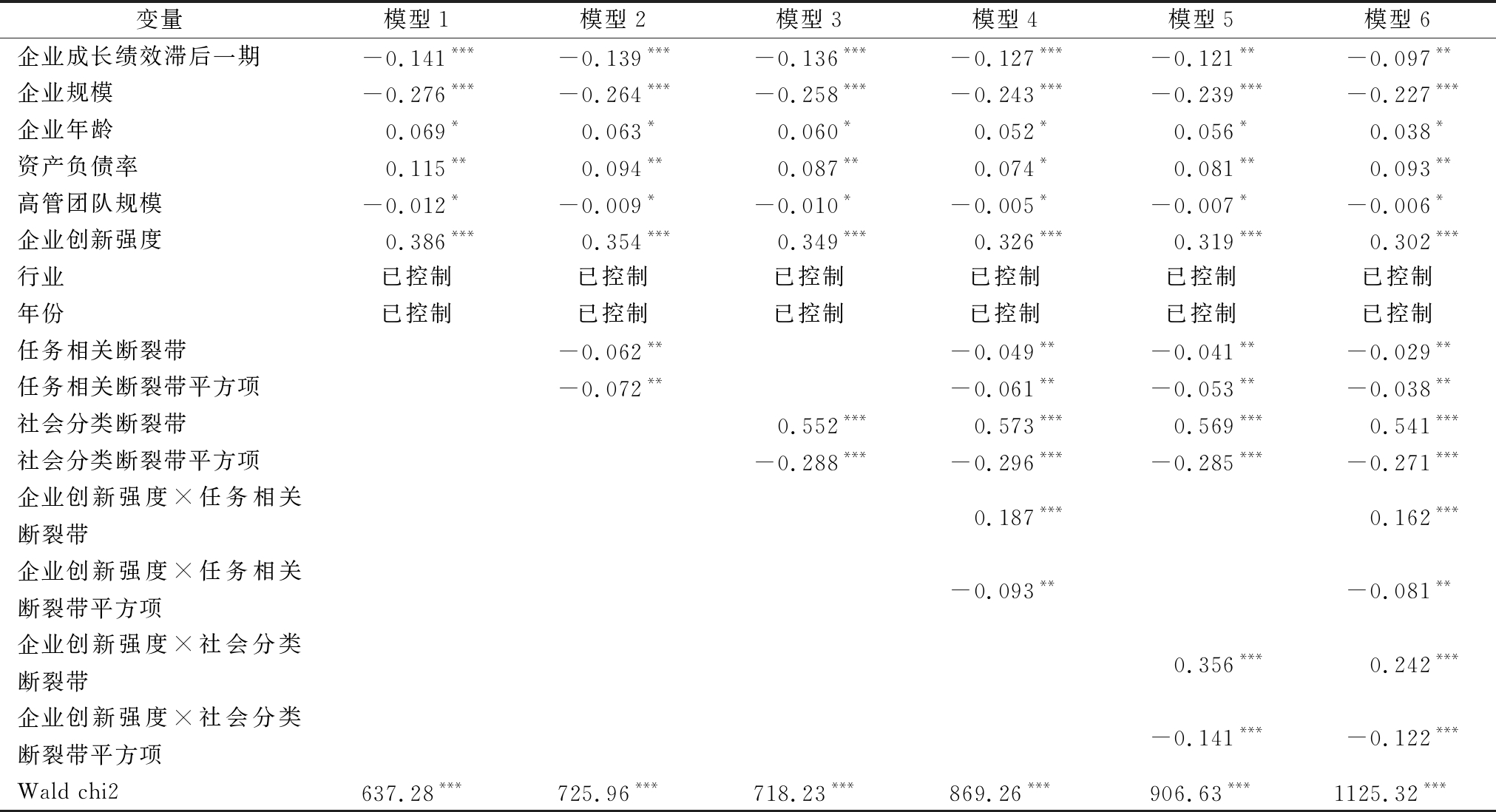

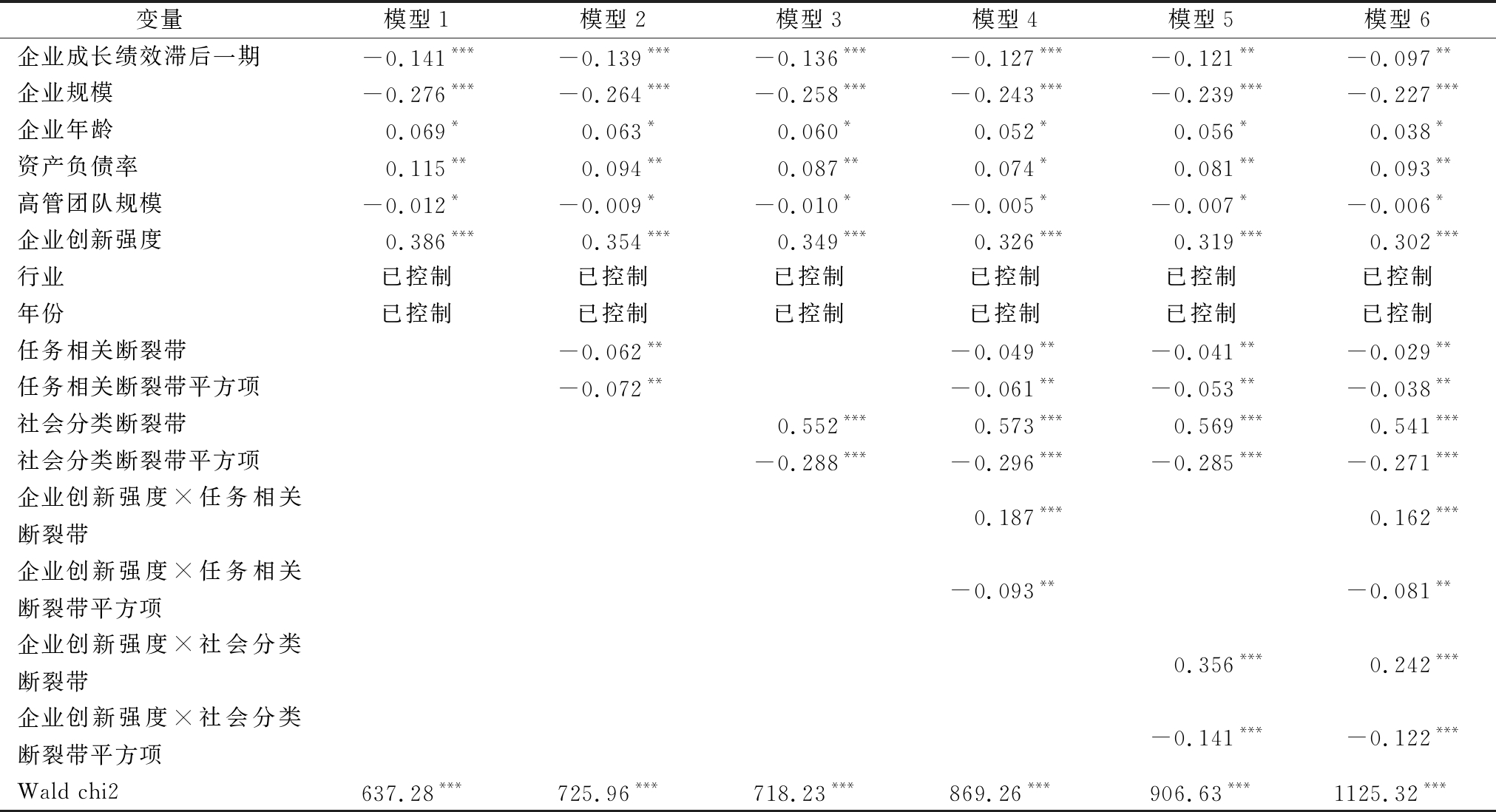

为了避免模型估计结果有偏,借鉴现有研究成果[20],采用广义最小二乘法进行回归分析。同时,为了避免反向因果问题,采用所有解释变量、调节变量和控制变量滞后一期数据进行回归分析,表2显示了回归分析结果。 由表2可知,模型2的分析结果显示高管团队任务相关断裂带对民营创业企业成长绩效的回归系数为负值(beta=-0.062,p<0.05),高管团队任务相关断裂带平方项对民营创业企业成长绩效的回归系数为负值(beta=-0.072,p<0.05),表明高管团队任务相关断裂带与民营创业企业成长绩效存在显著倒U型关系,同时,该检验结果在模型4、模型5和模型6中依旧稳健,因此假设H1得到验证。模型3的分析结果显示,高管团队社会分类断裂带对民营创业企业成长绩效的回归系数为正值(beta=0.552,p<0.01),高管团队社会分类断裂带平方项对民营创业企业成长绩效的回归系数为负值(beta=-0.288,p<0.01),表明高管团队社会分类断裂带与民营创业企业成长绩效也存在显著倒U型关系,同样,该检验结果在模型4、模型5和模型6中依旧稳健,因此假设H2也得到了验证。综上,当高管团队断裂带水平由过低向适度提升时,民营创业企业成长绩效随之提高,但当高管团队断裂带水平超过适度时,过高水平的高管团队断裂带反而抑制了民营创业企业成长绩效提升。

表2 高管团队断裂带对民营创业企业成长绩效的回归分析结果(广义最小二乘法)

变量模型1模型2模型3模型4模型5模型6企业成长绩效滞后一期-0.141***-0.139***-0.136***-0.127***-0.121**-0.097**企业规模-0.276***-0.264***-0.258***-0.243***-0.239***-0.227***企业年龄0.069*0.063*0.060*0.052*0.056*0.038*资产负债率0.115**0.094**0.087**0.074*0.081**0.093**高管团队规模-0.012*-0.009*-0.010*-0.005*-0.007*-0.006*企业创新强度0.386***0.354***0.349***0.326***0.319***0.302***行业已控制已控制已控制已控制已控制已控制年份已控制已控制已控制已控制已控制已控制任务相关断裂带-0.062**-0.049**-0.041**-0.029**任务相关断裂带平方项-0.072**-0.061**-0.053**-0.038**社会分类断裂带0.552***0.573***0.569***0.541***社会分类断裂带平方项-0.288***-0.296***-0.285***-0.271***企业创新强度×任务相关断裂带0.187***0.162***企业创新强度×任务相关断裂带平方项-0.093**-0.081**企业创新强度×社会分类断裂带0.356***0.242***企业创新强度×社会分类断裂带平方项-0.141***-0.122***Wald chi2637.28***725.96***718.23***869.26***906.63***1125.32***

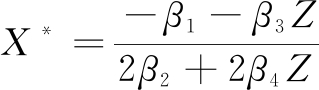

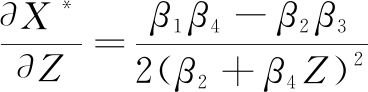

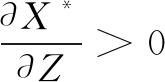

依据Haans等[32]提出的两步检验方法,考察创新强度对高管团队断裂带与民营创业企业成长绩效倒U型关系的调节效应:一是考察由该调节变量引致的倒U型曲线移动方向,即倒U型曲线拐点是向左还是向右偏移;二是考察该调节变量导致倒U型曲线变得更平缓还是更陡峭,即倒U型曲线斜率绝对值的变化。针对两种不同调节效应的理论解释不同,可以通过式(1)的回归方程进行检验。

Y=β0+β1X+β2X2+β3XZ+β4X2Z+β5Z

(1)

其中,Z为调节变量。

首先检验第一种调节作用,即验证倒U型曲线拐点是向左偏移还是向右偏移。求Y对X的一阶导数,该一阶导数等于0的点即为拐点,即:

(2)

此时,拐点取决于调节变量Z的值,因此上式对调节变量Z求导得:

(3)

当 时,倒U型曲线拐点随着调节变量Z值增大而向右偏移;反之,当

时,倒U型曲线拐点随着调节变量Z值增大而向右偏移;反之,当 时,倒U型曲线拐点随着调节变量Z值增大而向左偏移。

时,倒U型曲线拐点随着调节变量Z值增大而向左偏移。

其次,检验第二种调节作用,即倒U型曲线是变得平缓还是陡峭。此时,仅检查β4的正负数属性以及是否通过显著性检验即可。如果β4>0且通过了显著性检验,则倒U型曲线会变得平缓;反之,如果β4<0且通过了显著性检验,则倒U型曲线会变得陡峭。

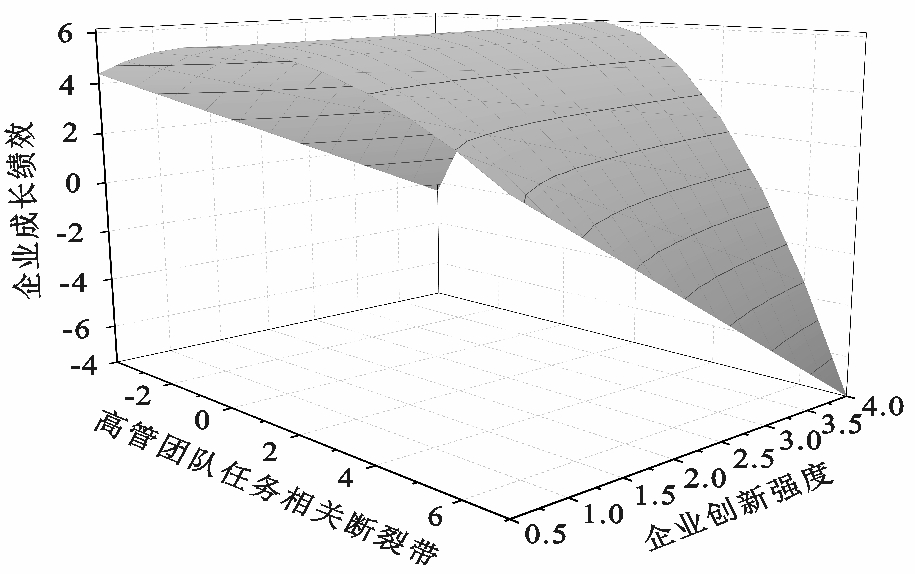

本研究首先检验创新强度对高管团队任务相关断裂带与民营创业企业成长绩效倒U型关系的调节效应。由表2中的模型6可知,β1β4-β2β3=[(-0.029)×(-0.081)]-[(-0.038)×0.162]=0.009>0,因此当企业创新强度增大时,倒U型曲线拐点向右偏移。此外,由于β4=-0.081,且在5%的水平下通过了显著性检验,因此倒U型曲线变得更加陡峭,假设H3得到验证。

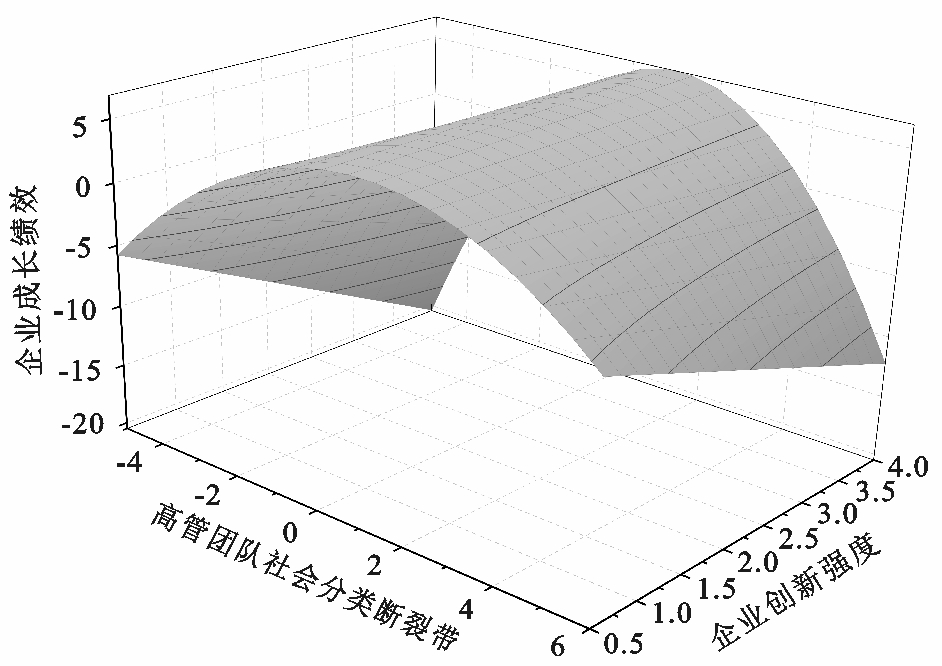

同理,可以检验创新强度对高管团队社会分类断裂带与民营创业企业成长绩效倒U型关系的调节效应。结果显示,倒U型曲线同样变得更陡峭,假设H4得到验证。

本文根据表2中模型6的检验结果,分别绘制了高管团队任务相关断裂带、社会分类断裂带与民营创业企业成长绩效的动态关系。如图1和图2所示,高管团队任务相关断裂带、社会分类断裂带与民营创业企业成长绩效均存在显著的倒U型关系,且创新强度对高管团队任务相关断裂带、社会分类断裂带与民营创业企业成长绩效的关系均具有显著调节作用,即企业创新强度越高,高管团队任务相关断裂带、社会分类断裂带与民营创业企业成长绩效的倒U型关系越显著。因此,假设H3和H4均得到验证。

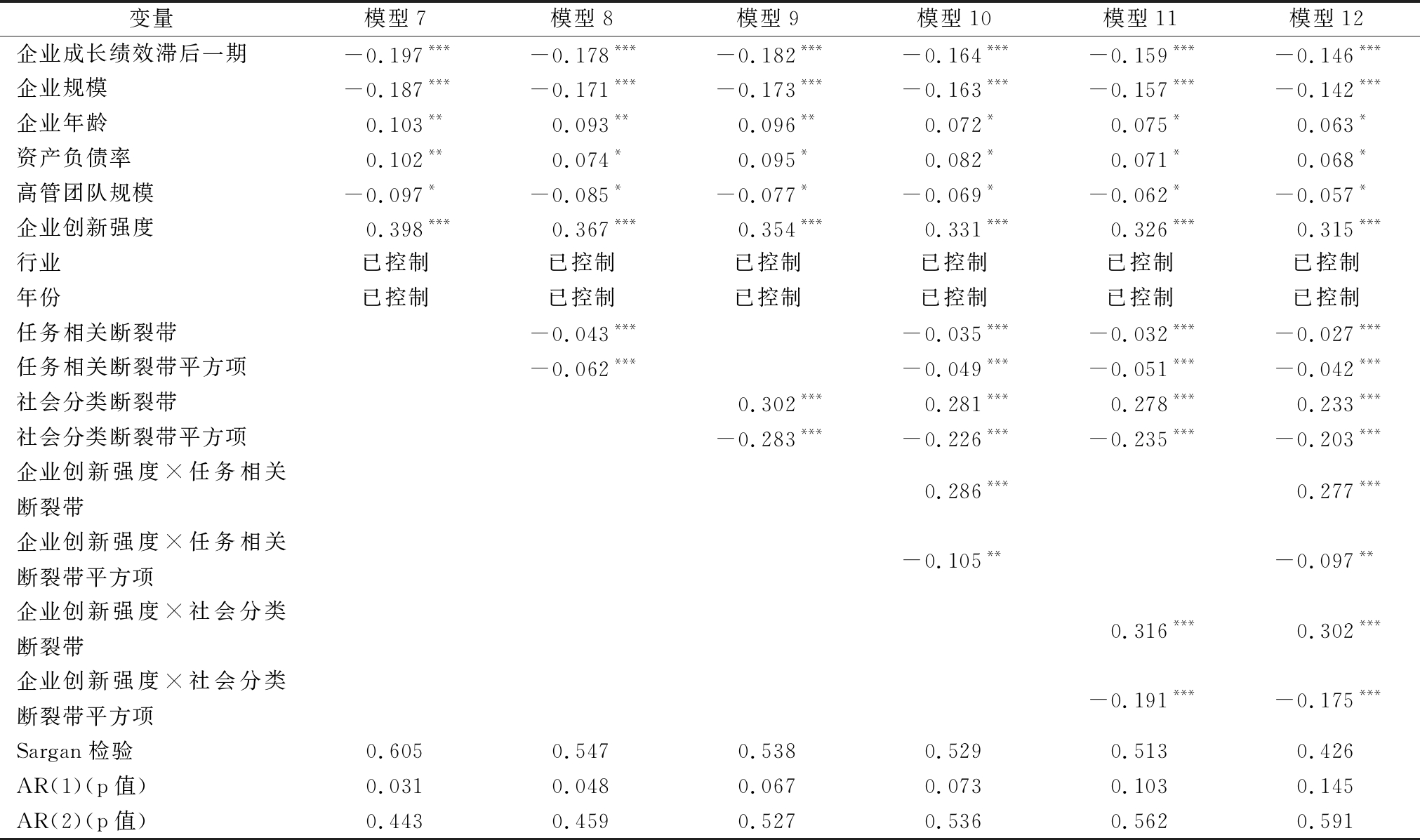

4 稳健性检验

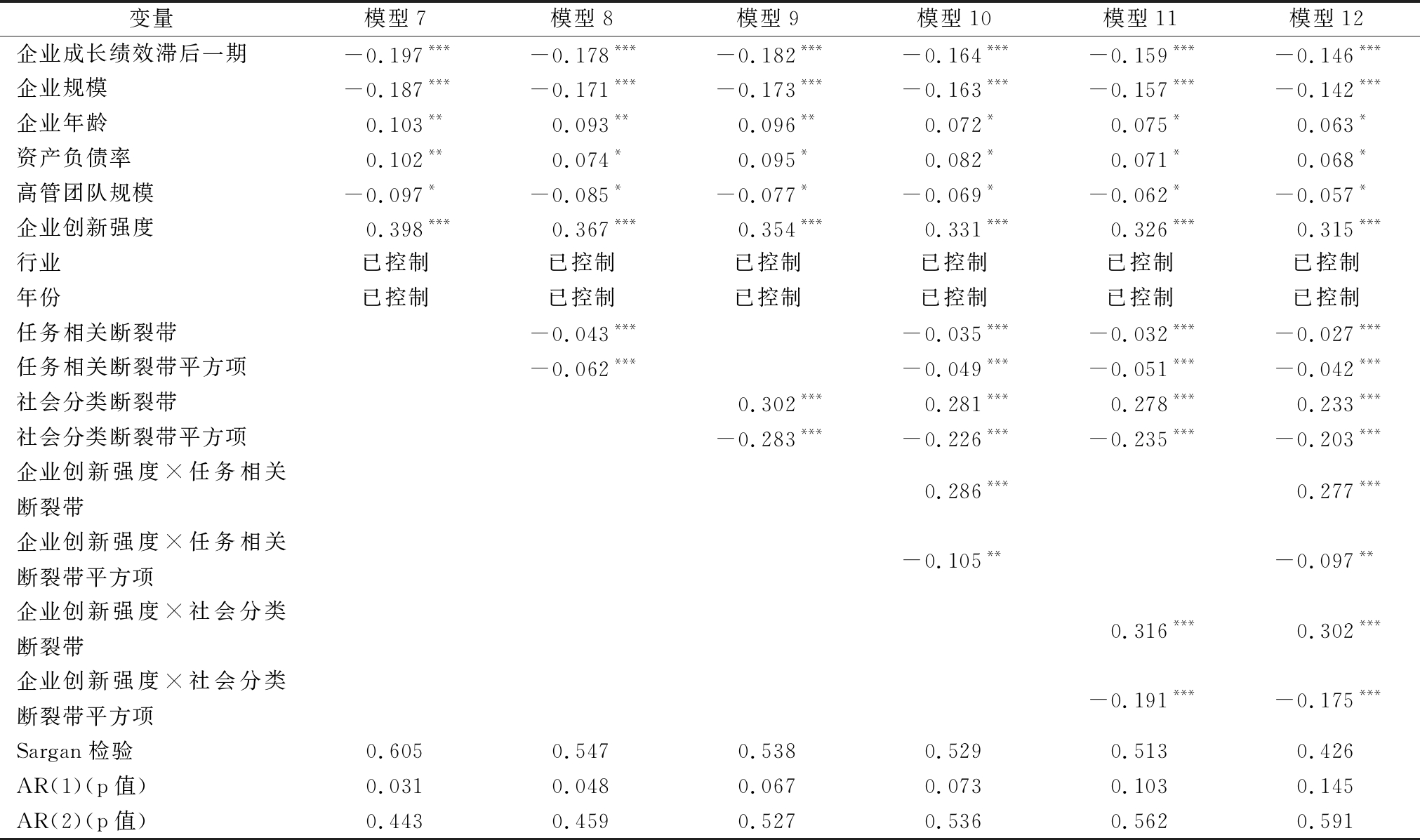

首先,更换被解释变量测度方法,采用企业销售收入增长率测度企业成长绩效[33];其次,更换调节变量测度方法,采用企业研发经费投入与销售收入之比测度企业创新强度[34];最后,在计量方法上采用有利于解决内生性问题的广义系统矩估计(SYS-GMM)方法进行计量分析。表3报告了回归分析结果。

与表2的模型1-模型6对比可知,表3的模型7-模型12中的解释变量、调节变量、调节变量与解释变量的交互项、控制变量回归系数的正负号均保持了较高一致性,除个别变量回归系数的显著性水平发生变化外,实证分析结果并没有出现本质性差异。此外,根据Haans等[32]提出的两步检验方法,考察创新强度对高管团队断裂带与民营创业企业成长绩效倒U型关系的调节效应。检验结果同样表明,企业创新强度越高,高管团队任务相关断裂带、社会分类断裂带与民营创业企业成长绩效的倒U型关系越显著,从而进一步证明了上述实证分析结果的稳健性。

5 研究结论与讨论

5.1 结果讨论

本文研究发现,高管团队断裂带与民营创业企业成长绩效呈倒U型关系,即高管团队适度的断裂带水平有利于提升民营创业企业成长绩效,但高管团队断裂带水平过低或过高都不利于成长绩效提升。可能的原因在于适度水平的断裂带使得高管团队成员在性别、年龄、学历、任职年限、职业背景等特征属性上存在交叉,有助于打破子团队间界限,弱化成员间负面的刻板效应,缓解由圈内-圈外格局引发的沟通冲突,有利于实现高管团队成员间的社会互动,在面对复杂问题决策时,从不同视角考虑问题、提出解决方案、作出科学决策,并提升民营创业企业成长绩效。

表3 高管团队断裂带对民营创业企业成长绩效的回归分析结果(广义系统矩估计)

变量模型7模型8模型9模型10模型11模型12企业成长绩效滞后一期-0.197***-0.178***-0.182***-0.164***-0.159***-0.146***企业规模-0.187***-0.171***-0.173***-0.163***-0.157***-0.142***企业年龄0.103**0.093**0.096**0.072*0.075*0.063*资产负债率0.102**0.074*0.095*0.082*0.071*0.068*高管团队规模-0.097*-0.085*-0.077*-0.069*-0.062*-0.057*企业创新强度0.398***0.367***0.354***0.331***0.326***0.315***行业已控制已控制已控制已控制已控制已控制年份已控制已控制已控制已控制已控制已控制任务相关断裂带-0.043***-0.035***-0.032***-0.027***任务相关断裂带平方项-0.062***-0.049***-0.051***-0.042***社会分类断裂带0.302***0.281***0.278***0.233***社会分类断裂带平方项-0.283***-0.226***-0.235***-0.203***企业创新强度×任务相关断裂带0.286***0.277***企业创新强度×任务相关断裂带平方项-0.105**-0.097**企业创新强度×社会分类断裂带0.316***0.302***企业创新强度×社会分类断裂带平方项-0.191***-0.175***Sargan检验0.6050.5470.5380.5290.5130.426AR(1)(p值)0.0310.0480.0670.0730.1030.145AR(2)(p值)0.4430.4590.5270.5360.5620.591

注:Sargan检验代表过度识别约束的Sargan检验(p值);AR(1)(p值)和AR(2)(p值)分别代表对一阶差分中一阶自回归和二阶自回归的Arellano-Bond检验(p值)

此外,高管团队断裂带存在一个“度”的问题,即过低或过高水平都不利于提升民营创业企业成长绩效。可能的原因在于:民营企业往往面临激烈竞争的环境,尤其是处于创业成长期的民营企业资源有限。因此,如何科学辨识发展机会、有效整合企业资源对民营创业企业意义重大。但高管团队断裂带水平过低易导致成员间认知不一致,甚至产生沟通冲突,这不利于民营创业企业在复杂的外部环境中有效整合内外部资源、实现可持续发展。而高管团队断裂带水平过高易导致子团队间出现断层,形成沟通和认知“鸿沟”,同样不利于民营创业企业作出科学决策,进而对企业发展产生消极影响。

同时,实证研究发现,创新强度对高管团队断裂带与民营创业企业成长绩效的倒U型关系产生了显著调节作用,即创新强度越高,高管团队断裂带与民营创业企业成长绩效的倒U型关系越显著。可能的原因是:在高创新强度情境下,适度水平的断裂带使得高管团队成员间更易实现信息交流与共享,有助于成员间形成互相尊重、理解、支持的人际关系,有助于面对复杂的创新问题时作出科学决策,有利于企业获取创新收益,最终推动企业成长。但过低或过高水平的断裂带均不利于高管团队成员进行充分的社会互动和构建合作型企业文化[27],导致在应对环境不确定性和复杂问题时,难以形成有效的解决方案,从而加剧创新风险,使研发投资难以获得预期收益,更加抑制了民营创业企业成长。

5.2 理论意义

首先,基于信息/决策理论、分类—精细加工模型、社会认同理论、相似—相吸范式的相关研究重点考察了高管团队断裂带的两种极端情况,即高水平断裂带和低水平断裂带,但对适度水平下高管团队断裂带效用的关注不够,交叉分类理论对高管团队断裂带效用的解释可作为上述理论的有益补充。本文整合与修正了以往高管团队断裂带效用研究中存在的分歧,证明高管团队断裂带与民营创业企业成长绩效之间呈非线性倒U型关系。即当高管团队断裂带水平适度时,呈现出积极作用;当高管团队断裂带水平过低或过高时,均不利于提升民营创业企业成长绩效。该研究结论细化了现有研究的适应情境,证明了交叉分类理论在高管团队断裂带效用研究中的适用性,同时,进一步丰富了团队断裂带理论。

其次,适度水平高管团队断裂带的促进效应表明,高管团队中的子团队很可能基于不同子团队成员具有的交叉特征属性演变为一个更大网络。这也表明,虽然中国文化在传统意义上被界定为具有密集子网络特征的集体主义倾向,但本研究发现高管团队内部不同子团队之间的网络边界是可以调整的,即通过不同子团队成员具有的交叉特征属性拓展子团队间的网络边界,从而使高管团队成员获得更多资源以进行科学决策,推动民营创业企业成长。

最后,通过对民营创业企业创新强度调节效应的检验,揭示了创新强度对高管团队断裂带与民营创业企业成长绩效关系的调节作用,证明在不同创新强度下高管团队断裂带与民营创业企业成长绩效间的倒U型关系具有显著差异。Dezso & Ross[26]的研究显示,当企业处于高创新强度时,高管团队性别异质化更有利于企业发展,这与本研究发现是一致的,即在适度水平的断裂带情境下,创新强度对高管团队断裂带促进民营创业企业成长绩效提升具有放大效应。Nunes等[34]指出,提升创新强度并不一定能够促进企业成长,而本研究发现当高管团队断裂带处于过高水平时,创新强度对高管团队断裂带抑制民营创业企业成长绩效的作用同样具有放大效应,这有助于从微观层面的企业战略决策主体内部构成,即高管团队断裂带的角度解释Nunes等[34]的发现。

5.3 管理启示

首先,民营创业企业要注意打造具有适度水平的高管团队断裂带,防止高管团队断裂带水平过低或过高。民营创业企业在引入新成员时,在考察个人能力的同时,也要从高管团队角度出发,评估该成员加入对高管团队断裂带的影响。

其次,要考虑高管团队断裂带再造问题。如何通过内部优化和外部招聘等方式对高管团队断裂带进行再造,从而打造适度水平的高管团队断裂带是民营创业企业需要深入思考的问题。

最后,民营创业企业要关注创新强度对高管团队断裂带效用的调节效应。在高管团队断裂带处于适度水平时,通过内部的积极沟通提升创新强度更有利于民营创业企业成长。当高管团队断裂带处于过低或过高水平时,针对是否提升创新强度问题,高管团队要加强内部成员间探讨和交流,科学分析企业所处环境。否则,创新强度提升会不利于民营创业企业成长。

5.4 研究不足与展望

首先,本研究对高管团队断裂带的测度仍源于国外学者采用的研究方法,主要以人口统计特征作为考察高管团队断裂带的基础,而与中国关系文化密切相关的血缘、学缘等特征属性也应成为高管团队断裂带形成的属性源泉;其次,本研究重点考察了创新强度对高管团队断裂带与民营创业企业成长绩效关系的调节作用,调节机制的探索有利于科学认识高管团队断裂带的作用机理,但是对高管团队断裂带中介机制的考察也不容忽视。未来研究一方面可以继续优化高管团队断裂带的测度方式,尤其是开发出中国情境下高管团队断裂带的测度方法;另一方面,除继续深入挖掘高管团队断裂带影响企业成长绩效的调节机制外,对高管团队断裂带影响企业成长绩效的中介机制也是今后高管团队断裂带研究中值得进一步系统探索的重要课题。

参考文献:

[1] HAMBRICK D C,MASON P A. Upper echelons: the organization as a reflection of its top managers[J]. Academy of Management Journal,1984,9(2):193-206.

[2] LAU D,MURNIGHAN J K. Demographic diversity and faultlines: the composition dynamics of organizational groups[J]. Academy of Management Review,1998,23(2):325-340.

[3] THATCHER S M B,JEHN K,ZANUTTO E. Cracks in diversity research: the effects of diversity faultlines on conflict and performance[J]. Group Decision and Negotiation,2003,12(3):217-241.

[4] TUGGLE C,SCHNATTERLY K,JOHNSON R A. Attention patterns in the boardroom: how board composition and process affect discussion of entrepreneurial issues[J]. Academy of Management Journal,2010,53(3):550-571.

[5] THATCHER S M,PATEL P C. Group faultlines: a review,integration,and guide to future research[J]. Journal of Management,2012,38(4):969-1009.

[6] VELTROP D B,HERMES N,POSTMA T J,et al. A tale of two factions: why and when factional demographic faultlines hurt board performance[J]. Corporate Governance: An International Review,2015,23(2):145-160.

[7] KACZMAREK S,KIMINO S,PYE A. Board task-related faultlines and firm performance: a decade of evidence[J]. Corporate Governance: An International Review,2012,20(4):337-351.

[8] HUTZSCHENREUTER T,HORSTKOTTE J. Performance effects of top management team demographic faultlines in the process of product diversification[J]. Strategic Management Journal,2013,34(6):704-726.

[9] PIERCE J R,AGUINIS H. The too-much-of-a-good-thing effect in management[J]. Journal of Management,2013,39(2):313-338.

[10] CHUNG Y,JACKSON S,SUBRAMONY M,et al.Cracking but not breaking: joint effects of faultline strength and diversity climate on loyal behavior[J]. Academy of Management Journal,2015,58(5):1495-1515.

[11] 李小青,吕靓欣.董事会社会资本、群体断裂带与企业研发效率——基于随机前沿模型的实证分析[J].研究与发展管理,2017,29(4):148-158.

[12] LI J,HAMBRICK D C. Factional groups: a new vantage on demographic faultlines,conflict,and disintegration in work teams[J]. Academy of Management Journal,2005,48(5):794-813.

[13] CHRISMAN J J,PATEL P C. Variations in R&D investments of family and nonfamily firms: behavioral agency and myopic loss aversion perspectives[J]. Academy of Management Journal,2012,55(4):976- 997.

[14] BEZRUKOVA K,JEHN K A,ZANUTTO E L,et al. Do workgroup faultlines help or hurt? a moderated model of faultlines,team identification,and group performance[J]. Organization Science,2009,20(1): 35-50.

[15] VAN KNIPPENBERG D,DE DREU C K W,HOMAN A C. Work group diversity and group performance: an integrative model and research agenda[J]. Journal of Applied Psychology,2004,89(6): 1008-1022.

[16] 周建,李小青.董事会认知异质性对企业创新战略影响的实证研究[J].管理科学,2012,25 (6):1-12.

[17] COOPER D,PATEL P C,THATCHER S M. It depends: environmental context and the effects of faultlines on top management team performance[J]. Organization Science,2013,25(25):632-652.

[18] TAJFEL H. Social psychology of intergroup relations [J]. Annual Review of Psychology,1982,33(1):1- 39.

[19] TUSI A,O′REILLY C A. Beyond simple demographic effects: the importance of relational demography in superior-subordinate dyads[J]. Academy of Management Journal,1989,32(2): 402-423.

[20] GEORGAKAKIS D,GREVE P,RUIGROK W. Top management team faultlines and firm performance: examining the CEO-TMT interface[J]. The Leadership Quarterly,2017,28(6):741-758.

[21] KANG S K,BODENHAUSEN G V. Multiple identities in social perception and interaction: challenges and opportunities[J]. Annual Review of Psychology,2015,66(1):547-574.

[22] DOVIDIO J F,GAERTNER S L. Intergroup bias[A]. Handbook of Social Psychology[M]. Hoboken,NJ: John Wiley & Sons,Inc.,2010.

[23] 买忆媛,李江涛,熊婵.风险投资与天使投资对创业企业创新活动的影响[J].研究与发展管理,2012,24(2):79-84.

[24] XIE X Y,WANG W,Qi Z. The effect of TMT faultlines configuration on firm′s short-time performance and innovation activities[J]. Journal of Management & Organization,2015,21(5):558-572.

[25] 潘清泉,唐刘钊,韦慧民.高管团队断裂带、创新能力与国际化战略——基于上市公司数据的实证研究[J].科学学与科学技术管理,2015,36(10):111-122.

[26] DEZSO C L C L,ROSS D G. Does female representation in top management improve firm performance? a panel data investigation[J]. Strategic Management Journal,2012,33(9):1072-1089.

[27] 魏泽龙,王舒阳,宋茜,等.战略认知、外部环境对商业模式新颖性的影响研究[J].科学学与科学技术管理,2017,38(12):109-123.

[28] 陈收,施秀搏,吴世园.互补资源与创新资源协同对企业绩效的影响——环境动态性的调节作用[J].系统工程,2015,33(1):61-67.

[29] 张敏,张一力.文化嵌入、契约治理与企业创新行为的关系研究——来自温州民营企业的实证检验[J].科学学研究,2014,32(3):454-463.

[30] COAD A,SEGARRA A,TERUEL M. Innovation and firm growth: does firm age play a role? [J]. Research Policy,2016,45(2):387-400.

[31] BEZRUKOVA K,THATCHER S M,JEHN K A,et al. The effects of alignments: examining group faultlines,organizational cultures,and performance[J]. The Journal of Applied Psychology,2012,97(1): 77-92.

[32] HAANS R F,PIETERS C,HE Z L. Thinking about U: theorizing and testing U-and inverted U-shaped relationship in strategic research[J]. Strategic Management Journal,2015,37(7):1177-1195.

[33] RODRIGUEZ A,NIETO M J. Does R&D offshoring lead to SME growth? different governance modes and the mediating role of innovation[J]. Strategic Management Journal,2016,37(8):1734-1753.

[34] NUNES P M,SERRASQUEIRO Z,LEITAO J. Is there a linear relationship between R&D intensity and growth? empirical evidence of non-high-tech vs. high-tech SMEs[J]. Research Policy,2012,41(1):36-53.

(责任编辑:胡俊健)

![]()