(1.北京工业大学 经济与管理学院;2.北京现代制造业发展研究基地,北京 100124;3.天津师范大学 管理学院;4.天津师范大学 服务管理中心,天津 300387)

0 引言

在开放式创新背景下,企业仅依赖内部资源进行创新将难以为继。为弥补内部技术、能力和知识等的不足,跨越边界的组织与日俱增,以从外部获取创新资源[1]。跨界(Boundary-Spanning)对企业挖掘市场机会、维持竞争优势以及加快产品创新具有重要作用,被视作一种应对不确定性竞争的重要战略[2-3]。因此,探讨跨界对企业创新的影响意义重大。

近年来,中西方学者加大了对跨界与企业创新关系的研究力度。现有研究主要关注跨界内涵、前因、构成维度,以及跨界对企业创新的作用机制及条件等[4-5]。然而该领域的总结性成果仍有不足之处:首先,国外关于跨界领域的综述性成果主要在2010年前后发表[6-7],而同期国内的跨界研究尚处于萌芽阶段(薛会娟,2016;熊伟,奉小斌,陈丽琼,2011),相关研究近年才逐渐增多。相较于国外以个人层面和团队层面的跨界行为研究为主,中国学者则更多地关注企业和产业层面的跨界活动[4,8]。另外,虽然大部分学者认为跨界能够促进企业创新,但囿于研究视角、研究情境等因素,研究者们发现跨界与企业创新呈现出正相关、非线性(U型)相关、负相关甚至无显著相关[9-11]。研究结论的差异性在一定程度上影响了学者们对该问题的深入分析。因此,对这些有差异的研究成果进行分析和整合,有助于更好地厘清跨界与企业创新的深层逻辑关系。

在有关跨界的研究中,调节机制尚未受到学者们足够的重视[6]。首先,不同层次的跨界会表现出不同行为特点与影响效果[12]。因此,对不同层次跨界进行分析有助于探究跨界对企业创新的内在作用机制。与此同时,Joshi等[7]指出,文化情景因素可能是跨界过程中的调节变量。随着中国学术界对跨界与企业创新关系研究的逐步深入,中国研究者开始质疑起源于西方的跨界相关理论以及研究结论的跨文化适应性[13]。由于中国情境下的文化价值观较西方有较大差异,因此国内外不同文化情景下的跨界与企业创新关系研究不能一概而论。此外,在对跨界文献分析时发现,学者们在研究跨界对企业创新的影响时,制造业/非制造业(服务业)、高新技术产业/非高新技术产业等不同产业体现出较大差异性[14],因此行业差异也是本文探讨的一个重要方面。

鉴于此,本研究通过元分析法对跨界与企业创新关系的相关文献进行整合分析,从跨界层次、行业类别、文化情景角度深入探讨跨界对企业创新影响效应的差异性,并归纳出普适性结论[15]。本研究一方面可清晰地梳理出跨界对企业创新的影响机制;另一方面有助于寻找两者关系的调节因素,并对不一致结论提供解释,为跨界研究者和实践者提供启示。对比传统文献综述,本研究有以下特色:首先,运用元分析方法,证明了跨界与企业创新的正相关关系,解决了学术界此前出现结论不一致的问题;其次,从多个层次考察跨界对企业创新的影响,有助于将碎片化的跨界研究系统化,实现跨界的多层次研究;再次,从不同文化情景和行业类别的比较视角出发,探索跨界与企业创新关系的边界条件,为跨界研究带来一定启示;最后,就跨界与企业创新关系研究的空白点进行展望,为未来研究提供新方向。

1 理论基础与研究假设

1.1 跨界

由于跨界的界定受到跨界主体、跨界表现形式和边界类型等限制,学者们从不同角度进行了定义。在产业层面,学者们主要从跨界融合、产业融合等方面进行跨界研究,认为跨界作为产业变革的创新方式,促进产业融合,改变了原有产业形态以及性质[16];在组织层面,跨界包含跨界搜索、跨界合作等[8],研究者认为企业边界管理能力决定了企业生存能力,对组织资源转移、组织绩效及创新有重要影响;在团队层面,学者们认为跨界是团队领导者和团队成员主动与外部利益相关者持续互动并建立关系以实现目标的行为;在团队跨界维度构成方面,有学者认为团队跨界包含使节、搜索和协调行为[17],也有人认为团队跨界维度包括联系、搜寻和说服行为[18];在个体层面,跨界被定义为员工跨越边界与外部对象建立关系的行为[19]。Marrone等[6]认为,个体层面的跨界行为聚合到团队层面可形成团队跨界,因此可用相同测量方法测度个体跨界行为和团队跨界行为。然而,也有学者指出,不同个体的跨界行为需结合具体情境进行分析,如一线服务人员的跨界行为由内部影响、服务交付和外部代表3种行为构成[20]。

基于以上分析,本研究将跨界定义为相关主体为帮助企业应对环境不确定性,跨越产业、组织、团队等边界,与利益相关者保持互动、建立联系,并从外部获取知识、技术等资源的行为。

1.2 企业创新

对于企业创新,学术界缺乏统一定义[21]。研究者从不同视角定义了企业创新。例如,从创新对象角度看,其由过程创新以及产品创新等组成;从创新目标角度看,其由管理创新、技术创新等组成。张梦晓等[22]认为,创新是包含了更先进技术和知识的新想法或新事物,也是获取、分析和使用新知识并成功实践的过程及结果,因此企业创新由创新绩效以及创新能力构成。其中,创新能力是指创新过程中运用新知识和进行新实践的能力,包括产品、工艺和技术等内容创新,各层次创造力按照程度可区分为渐进式创新以及突破式创新等;创新绩效通常由专利数、新产品绩效和财务绩效表示。

本研究综合以上学者观点,将企业创新定义为企业应用一种新生产组织方式并产生效果的活动过程与结果,其由创新能力和创新绩效两方面组成。

1.3 跨界与企业创新

在个体跨界方面,Bettencourt[20]将员工跨界行为划分为外部代表、服务交付以及内部影响行为。外部代表行为是指保持外部人员对团队形成正面印象;服务交付行为是指为外部人员提供周到且必要的服务;内部影响行为是指通过知识分享、沟通交流等方式促进团队发展[23]。跨越边界的员工能够获得更多社会资本,积累更多社会资源,在组织内的影响力相对较高[24]。总而言之,跨界员工相比非跨界员工,具有更强创造力[25],从而有利于提升企业创新水平。

在团队跨界方面,Ancona & Caldwell[17]关注了组织内外部的跨界行为,认为团队跨界包含使节、协调以及侦测行为。使节行为是指跨界员工与团队外部利益相关者交互的过程,说服最高管理层予以支持并提供资源,一方面确保了创新性活动所需的各种资源和知识,如创新所需人员、设备和资金;另一方面保证了组织免受外界压力,提高了团队自主性。无疑,跨界人员在使节行为过程中积极塑造了企业正面形象,赢得外部利益相关者对企业的理解,从而促进企业创新能力提升。协调行为是指跨界员工与外部企业进行协调,讨论设计问题并获得反馈,以及与其它企业就时间和资源进行谈判[26]。在开放式创新背景下,创新产品或服务提供因任务复杂性不再仅由一个企业完成,而需要不同企业参与其中、协作完成,共同解决产品、技术等方面问题。因此,协调行为可以确保不同团队、不同部门间的创新产品以及服务有序进行,优化执行过程和策略,从而激发企业创新。侦测行为是指跨界者通过扫描外部环境,系统搜索企业所需信息、知识等资源[1]。跨界人员在侦测过程中,可以充分了解产品开发新技术进展和发展趋势,同时,改变团队成员对外部环境的认知,进而帮助团队更敏锐地捕捉市场机遇。因此,跨界人员侦测行为能够促进创新力提升。

在组织跨界方面,Laurens & Salter[27]以及Katila & Ahuja[28]认为,组织跨界由宽度搜索和深度搜索构成。宽度搜索可帮助扩充组织知识源,促进组织吸收并整合外部异质资源以生产新产品或者提供问题解决新方向[29]。深度搜索可帮助组织从纵向深度挖掘外部知识源,通过重复利用知识提高组织创新绩效[13]。虽有学者发现组织跨界与企业创新呈倒U型关系[27],但这种过度搜索行为并非普遍。研究者发现,由于组织创新资源有限以及企业的逐利性等,理性组织在跨界搜索时会权衡成本和“边际递减”效应[30]。另外,有学者通过研究发现,跨界有利于改善企业关系,实现知识共享,进而提升企业绩效和创新能力[31]。因此,组织跨界能够有效促进企业创新水平提高。

在产业跨界方面,Yao等[32]认为,产业跨界融合有利于不同产业技术、知识以及信息的共享与利用,从而促进企业创新。产业跨界可以突破边界,加快产业融合并催生新业态;企业是产业融合的主要实施主体,产业跨界融合促进了其多元化发展和创新目标达成[33]。产业跨界融合由技术、市场以及功能融合组成,多类型的产业融合可促进产业创新体系转换,促进产业持续发展[16]。此外,在产业跨界背景下,许多企业也会选择与跨产业组织合作,形成战略联盟,拥有更多联盟资源,在更大范围内支配创新资源,从而促进企业创新[34]。但是,产业层面的跨界文献多以定性文章为主,缺乏相关实证分析,因此不纳入模型中进行分析。综上,本文提出如下研究假设:

H1:跨界正向影响企业创新;

H1a:员工跨界正向影响企业创新;

H1b:团队跨界正向影响企业创新;

H1c:组织跨界正向影响企业创新。

1.4 调节效应分析

1.4.1 行业类别的调节效应

不同行业组织在管理属性上具有特殊性。在跨界研究中,一些学者会优先考虑将知识或技术密集型企业作为研究样本,认为这些企业中的跨界与各变量关系可能更显著[35]。因此,为深入探讨跨界与企业创新关系在不同行业类别的表现,本文分别挑选出服务业和制造业企业作为研究样本。实证研究结果表明,不同组织类型以及不同行业的跨界影响机制存在差异性,进而导致跨界对企业创新的影响效果存在差异。如制造业与服务业在市场环境、盈利模式、产品生命周期、创新形式等方面存在不同(程聪,谢洪明,2013)。因此,不同行业类别下跨界对企业创新的影响程度可能存在差异性。由此,本文提出如下假设。

H2:行业类别(制造业、服务业)会调节跨界与企业创新关系。

1.4.2 文化情景的调节效应

在不同文化情景下,组织跨界和资源获取效率与效果有较大差异,进而对创新过程和结果产生影响,这在国内外的跨界研究中均有体现[36-37]。东方文化深受儒家传统思想影响,通过重复利用知识和持续学习以保持市场竞争领先地位,并通过跨界实现长期导向的渐进式创新;西方文化则受冒险主义和个人英雄主义影响,更能激发员工风险容忍度,促进组织和个人实施突破式创新[38]。

另外,对比分析国内外跨界文献,可以发现东西方文化情景下的研究结果有较大差异。一方面,西方国家建有相对成熟的专利数据库,其学者往往选定某一行业进行跨界研究,利用行业不同组织的专利数据引用状况体现跨界程度;而国内学者倾向于以某一特定经济区域如经济发达省份和集群区域为研究对象,通过问卷调查数据了解该区域跨界状况[8]。另一方面,中国自改革开放以来,在巨大人口红利的背景下,创新氛围浓厚,各大企业为争夺市场不断创新。近年来国内陆续出台多项创新政策,各种新模式、新业态、新产业持续出现,有效激发了社会活力,跨界合作数量呈“井喷式”上升,在政策红利的不断“发酵”下,产学研合作创新成果显著。因此在此背景下,不同文化情景下的跨界对企业创新的影响可能有显著差异。基于上述考虑,本文提出以下假设。

H3:文化情景(国内、国外)会调节跨界与企业创新关系。

据此,本文研究模型如图1所示。

2 研究设计

2.1 文献检索与筛选

在元分析过程中,为克服偏差问题,应通过多渠道(不局限于期刊)收集文献数据。因此,本研究从多个数据库收集文献以确保数据有效性和完整性。

首先,以“Boundary-Spanning”、“External Activities”、“Cross Border”、“Innovation”、“Creativity”为关键词,在Google Scholar、EBSCO、Elsevier Science Direct等外文数据库进行英文文献检索;同时,以“跨界”、“外部活动”、“创新”、“创造力”为关键词,在中国知网、万方等国内数据库进行中文文献检索,且范围限定为CSSCI和优秀硕博论文,初次检索获得500多篇文献。

其次,分析上述文献摘要和引言,筛选出与本研究目的相符的文献。为克服元分析中的偏误问题,收集尚未发表文献,并搜索管理及创新领域权威期刊文献,以避免遗漏重要文献[39]。鉴于Gladstein的开创性文章发表于1984年[4],因此本文元分析的文献来源时间设定为1984年,检索结束时间为2019年6月,该阶段共检索到文献208篇。

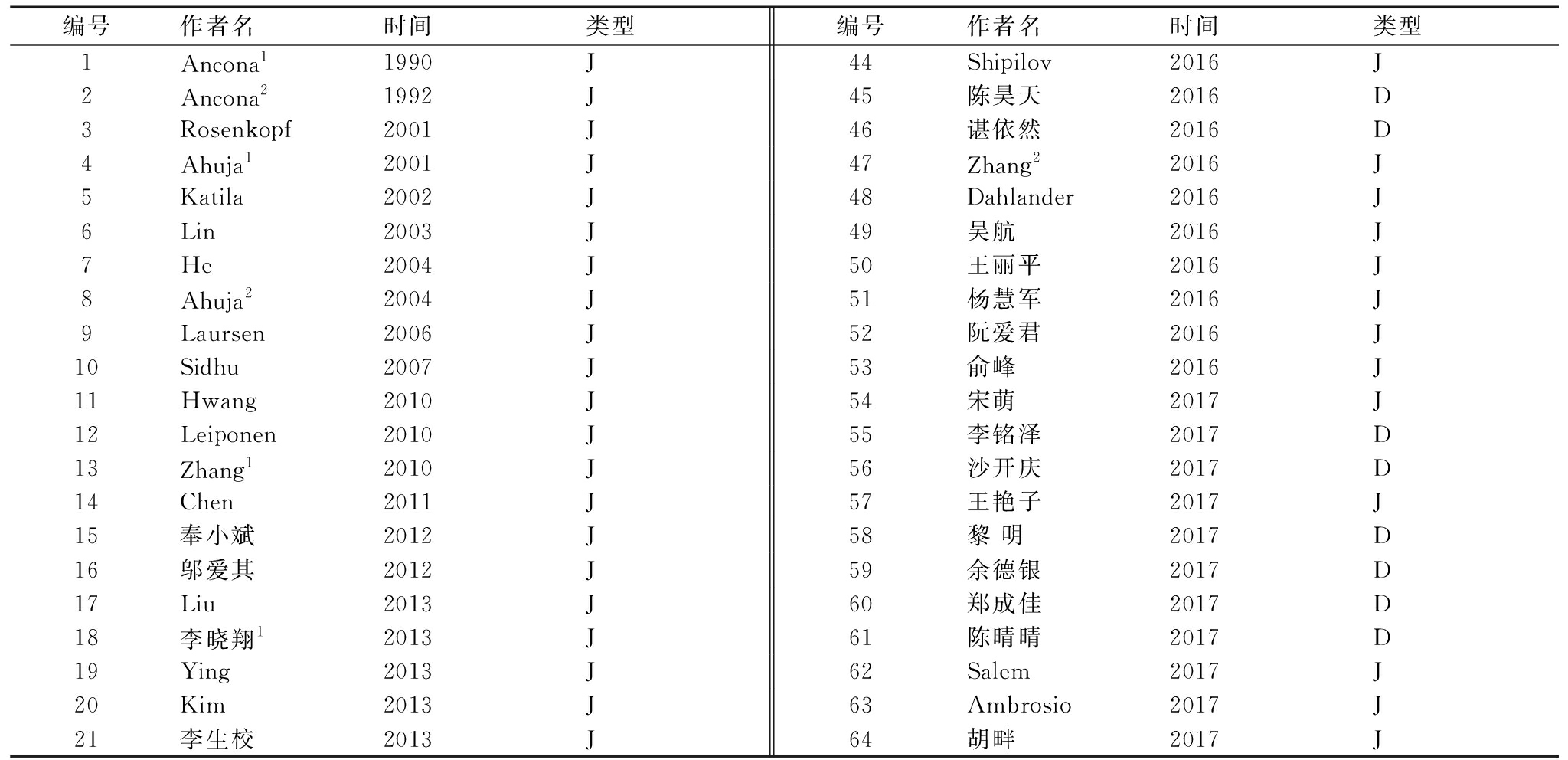

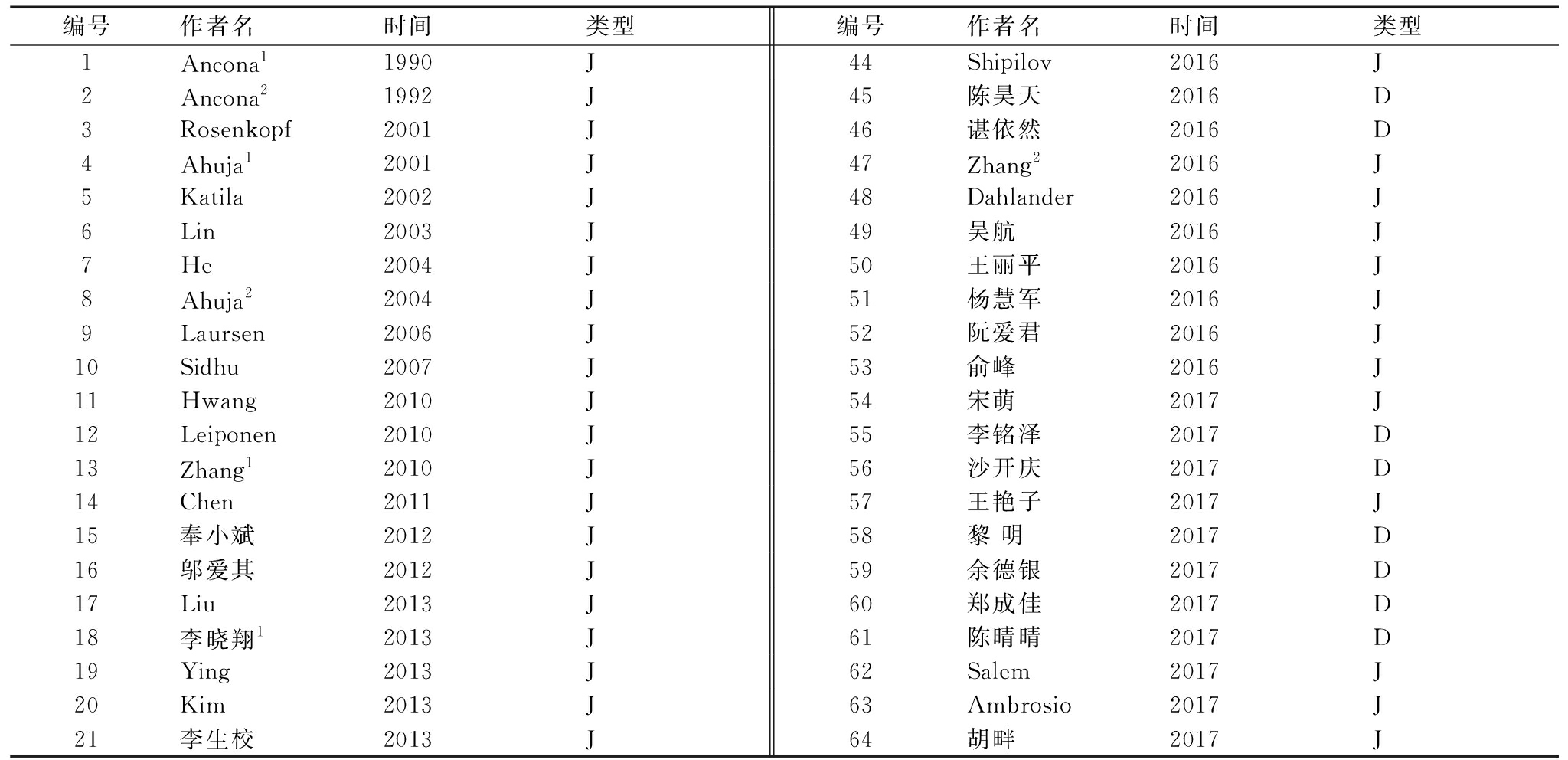

最后,对上述阶段获得的文献按以下标准进一步分析和筛选:①文献是关于跨界(或跨界组成维度)与企业创新关系(广义)的实证性研究;②文献的跨界层次包含个体、团队、组织等;③文献中体现了样本数目、相关效应值;④同一数据来源的不同文献,只收录其中一篇。经过上述标准筛选,共整理出86篇满足要求的文献(见表1)。其中,中文文献59篇,英文文献27篇。

2.2 文献编码

借鉴崔淼等[40]的编码方法,由两位研究者(1名硕士研究生和1名博士生)分别对文献进行编码。编码内容由效应值统计项和研究描述项两部分组成,前者包括样本数量、变量测量维度、相关系数以及可转化为相关系数的其它效应值(如回归系数、t值、路径系数等);后者包含文章题目、文献编号、作者名、发表时间、期刊类型等;然后对两位研究者的编码结果进行核对,发现一致性达95%以上,并邀请领域专家共同商定有分歧的编码内容。在编码过程中,当研究样本中同一变量出现多种测量方式时,为降低偏差,求得多种测量效应值的平均值作为相关效应值。最后,从86篇中外文献中得到213个效应值,总样本数量累计达28 095个。

表1 元分析文献来源部分信息

编号作者名时间类型编号作者名时间类型1Ancona11990J44Shipilov2016J2Ancona21992J45陈昊天2016D3Rosenkopf2001J46谌依然2016D4Ahuja12001J47Zhang22016J5Katila2002J48Dahlander2016J6Lin2003J49吴航2016J7He2004J50王丽平2016J8Ahuja22004J51杨慧军2016J9Laursen2006J52阮爱君2016J10Sidhu2007J53俞峰2016J11Hwang2010J54宋萌2017J12Leiponen2010J55李铭泽2017D13Zhang12010J56沙开庆2017D14Chen2011J57王艳子2017J15奉小斌2012J58黎 明2017D16邬爱其2012J59余德银2017D17Liu2013J60郑成佳2017D18李晓翔12013J61陈晴晴2017D19Ying2013J62Salem2017J20Kim2013J63Ambrosio2017J21李生校2013J64胡畔2017J

续表1 元分析文献来源部分信息

编号作者名时间类型编号作者名时间类型22徐建中2014J65刘曝讳2017D23张华磊2014D66张海军 2017D24陈珊2014D67邓昕才2017J25Somech2014J68谭云清2017J26Wu2014J69张亚男2017D27张文红2014J70王琳2017J28宋晶2014J71苏道明2017J29孙婧2014J72芮正云2017J30唐朝永2014J73韩宏稳2018J31缪根红2014J74胡保亮2018J32张峰等2014J75蔡赕赕2018D33袁庆宏2015J76詹坤2018J34樊骅2015J77白寅2018J35Glaser2015J78王婷2018J36Grawe2015J79闫帅2019J37赵亚普2015J80徐磊2019J38李晓翔22015J81钟竞2019J39Pan2015J82臧维2019J40奉小斌2015J83刘霞2019J41王艳子2016J84冯灿坤2019D42张大力2016J85陈达2019D43刘鹏程2016J86梁阜2019J

本研究使用CMA 2.0软件进行元分析计算,并将相关系数r值当作效应值。首先,分别录入各样本相关系数值、方向、样本数量,通过公式转换为Fisher′s Z值;然后,计算出Fisher′s Z值的加权平均值,再转换为相关系数得到最终效应值,当文献未出现相关系数时,则通过转换公式对回归系数、路径系数、t检验值、自由度、标准误等进行转化得到[15];最后,在软件中完成以下操作:①通过漏斗图分析和失效安全系数分析,从不同角度对偏差进行检验;②根据同质性检验计算结果,选择合适的分析模型;③进行调节作用检验,观察不同组别是否受不同调节变量影响而不一致。

3 研究结果

3.1 偏倚性检验

为避免元分析研究中普遍存在的“阳性发表结果”现象,本研究在元分析中将博士论文和优秀硕士论文纳入研究样本。同时,采用漏斗图(Funnel Plot)和失效安全系数(Fail-Safe n)分析方法检验86篇文献的偏倚性。漏斗图分析结果如图2显示:效应值对称性较好,大部分分布在漏斗图中上部。另外,86篇文献的失效安全系数为9 282,显著大于Rosenthal(1979)提出的5k+1(k=86)的标准。这说明研究适合作进一步元分析且研究结论具有可信度和稳定性,不存在显著偏倚问题。

3.2 同质性检验

同质性(异质性)检验是分析跨界与企业创新关系的调节变量存在与否的关键步骤。当研究样本呈现出同质性时,采用固定效应模型进行相关分析;相应地,若研究样本存在异质性,表明不同研究样本间有较大差异,调节因素可能存在,因此采用基于随机效应模型的相关性分析更适合。

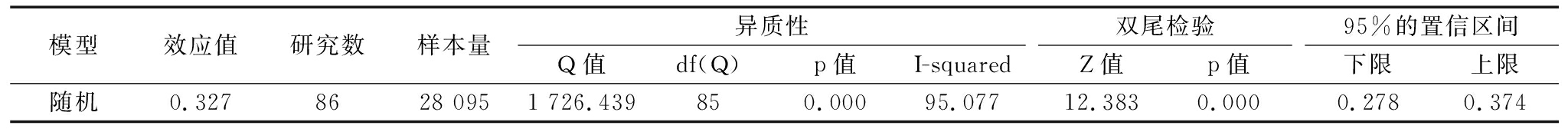

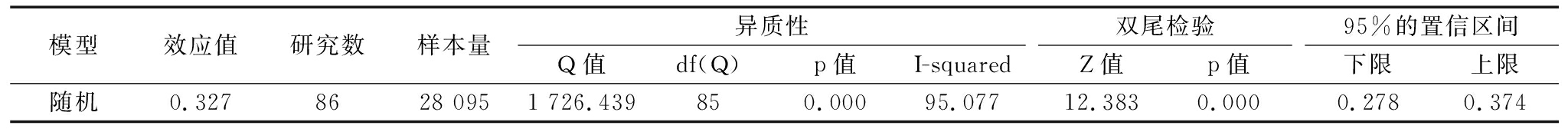

表2 效应值异质性与整体效应关系结果

模型研究数异质性Q值df(Q)p值I-squaredTau-squaredTau-squaredSE方差Tau随机效应861 726.439850.00095.0770.0600.0130.0000.246

Meta分析结果由表2所示,根据林枫等[43]提出的标准,当Q值大于对应的自由度以及95%置信度的卡方值时,表明研究样本间具有异质性。经过计算得到Q值为1 726.439(ρ<0.001),大于χ2(0.05;85);另外,I-squared值为95.077,表明95.077%的观察变异是由效应值知识差异导致的,4.023%的观察变异是由随机误差造成的;Tau-squared值为0.06,表明研究变异的6%可用于权重计算。以上结果表明各研究样本存在异质性,跨界与企业创新间存在调节因素,需进行调节变量相关性分析。

3.3 跨界与企业创新关系的主效应

首先从整体上检验跨界与企业创新关系。由表3可知,在随机效应模型下,有86个独立研究符合元分析标准,样本总数为28 095个。根据Cohen(1998)提出的标准,当相关系数效应值小于0.09时为微弱关系,在[0.10,0.23]范围内为弱关系,在[0.24,0.36]范围内为中等强度关系,大于0.37则为强关系。表3结果表明,跨界与企业创新整体关系的强度为0.327(ρ<0.001),为中等强度的正相关,因此H1得到验证。

另外,根据跨界层次,对文献重新编码。根据表4所示,组织跨界的样本总数为19 859个,其与企业创新的关系强度为0.318(ρ<0.001),为中等强度的正相关。同理,团队跨界与员工跨界的样本总数分别为6 932个、1 304个,其与企业创新的关系强度分别为0.367(ρ<0.001)和0.317(ρ<0.001),均为中等强度关系。3个层级中,个体跨界、组织跨界与企业创新的相关度相似,均小于团队跨界与企业创新的相关系数,体现出差异性,故假设H1a、H1b、H1c均得到验证。

表3 跨界与企业创新关系元分析检验结果

模型效应值研究数样本量异质性Q值df(Q)p值I-squared双尾检验Z值p值95%的置信区间下限上限随机0.3278628 0951 726.439850.00095.07712.3830.0000.2780.374

表4 各层次跨界与企业创新关系元分析检验结果

模型效应值研究数样本量异质性Q值df(Q)p值I-squared双尾检验Z值p值95%的置信区间下限上限组织0.3186019 8591 317.054590.00095.5209.5780.0000.2560.377团队0.367216 932404.684200.00095.05830.0030.0000.2700.457个人0.3175130440.81940.00090.0473.6930.0000.1530.464

3.4 调节效应分析

3.4.1 行业类别的调节效应

来自不同行业的研究结果也可能存在差异,为便于统计分析,将制造业占样本大多数的研究看作是针对制造业的研究,相应地,服务业占样本大多数的研究看作是针对服务业的研究。在86篇跨界与企业创新关系的文献中,针对制造业和服务业的文献数量分别为62个、24个。本文对两种行业类别的企业进行调节效应分析,结果如表5所示。

由表5可知:服务业企业创新的相关系数为0.316(ρ<0.001),为中等相关强度;制造业企业创新的相关系数为0.337(ρ<0.001),相关强度较高。同时,以制造业和服务业分别为研究对象的检验结果中,95%的置信区间都不包含0,验证了行业类别在跨界与企业创新关系中的调节作用,假设H2成立。

表5 不同行业跨界与企业创新关系检验结果

模型效应值研究数样本量异质性Q值df(Q)p值I-squared双尾检验Z值p值95%的置信区间下限上限制造业0.3376221 1401 511.106610.00095.96310.0110.0000.2750.397服务业0.316246 955310.293230.00092.5887.3290.0000.2350.393

3.4.2 文化情景的调节效应

在不同文化情景下,跨界对企业创新的影响不同,将样本来自于中国境内的样本归为“国内”,其余的如欧美等地样本归为“国外”。本次研究中,国内和国外文献中涉及的研究样本数量分别为67个与19个。通过表6可发现,国外研究中跨界对企业创新的影响作用(0.158,ρ<0.01)小于国内学者发现的跨界对企业创新的影响(0.377,ρ<0.001),且95%的置信区间都不包含0,验证了文化情景在跨界与企业创新关系中的调节作用,故假设H3成立。

表6 不同文化情境下跨界与企业创新关系检验结果

模型效应值研究数样本量异质性Q值df(Q)p值I-squared双尾检验Z值p值95%置信区间下限上限国内0.3776719 5601 351.680660.00095.11712.0860.0000.3210.431国外0.158198 535328.029180.00094.5133.2160.0010.0620.251

4 结语

4.1 研究结论

基于当前跨界与企业创新关系研究结果的差异性且内容呈碎片化等特点,使用Meta方法对86篇关于跨界与企业创新关系的文献进行整合归纳,得到如下主要结论。

(1)主效应的元分析结果显示,跨界与企业创新呈正相关关系。这表明在一般情形下,跨界能有效促进企业创新能力和绩效提升。企业跨界整合外部知识、技术等资源以促进创新成为一种趋势[13]。对于企业家和管理者而言,企业在实践中应转变狭隘的竞争理念、封闭的创新观念,打开边界,重视外部利益相关者与内部研发在企业创新中的协同共生作用,通过整合企业内外部资源提升企业创新绩效,同时,注重情景因素的协调作用以及动态匹配。

(2)跨界与企业创新关系研究已覆盖多个层级[8],本研究发现不同层次跨界均能促进企业创新,这回应了学者熊伟从多层次视角考察跨界的倡议。另外,各层次跨界对企业创新的影响具有差异性,其中,团队层面跨界的正向影响更显著,这说明在开放式创新时代,随着组织结构日趋扁平化,团队作为一种更灵活的结构为越来越多的企业所重视[41]。跨界作为一项复杂且具有挑战性的工作,并非仅靠跨界者个人能力就能实现,跨界者需协调好团队内外部关系,这样才能实现企业创新能力与绩效提升。另外,团队作为个人和组织交流的“中介”,在组织信息搜寻和知识整合过程中起重要作用,因此企业家或管理者在组织跨界创新活动时应加强对团队的重视。

(3)不同行业类别的元分析结果表明,制造业企业与服务业企业相比,前者跨界对企业创新的影响更显著,表明两种行业类别在产品以及服务经营模式方面有本质区别(程聪,谢洪明,2013),从而导致其跨界与企业创新关系的差异。具体原因为:一是国内制造业更重视技术领先性,外部知识和资源对其影响大,且制造业企业能从外界资源和新技术中获得更多回报;二是研究样本中制造业企业多为高新技术企业,有更强的创新意愿,为了降低创新失败率,企业更重视研发投入、创新人才吸纳与激励、产学研合作等一系列提高企业创新绩效的措施[40]。

(4)不同文化情景下的元分析结果表明,在中国文化情景下,跨界与企业创新的相关性更显著。其原因可能有两个:一是中国的创新管理实践能力显著提升,在快速国际化进程中,创新资源得到极大丰富,技术能力基础逐渐稳固,随着中国科技实力的增强,各企业对引进的先进技术进行高质量吸收整合,并利用庞大的市场优势开发出更多突破性产品,实现了创新能力的极大提升[13]。二是本土企业的创新意愿和能力逐渐提升,在“市场换技术”背景下,企业通过对外部技术、知识等创新资源的吸收促进创新水平提升,并逐步赶超西方科技型企业。因此,中国本土企业应继续加大各层次跨界,通过对外部技术、知识等资源的吸收整合,实现技术创新能力“蛙跳式”提升。

4.2 未来展望

本研究采用元分析法,对跨界领域代表性文献进行整合分析,从跨界层次、行业类别、文化情景角度深入探讨跨界与企业创新的关系,有助于揭示跨界与企业创新之间的“黑箱”,但在某些方面还需要进一步研究。

(1)挖掘跨界内涵,丰富跨界测量工具。在内涵方面,虽然目前研究在跨界的各个层次上均有阐述,但鲜有研究对不同层次的跨界行为进行归纳和定义,不利于对各层次跨界行为进一步整合,未来可从整合视角出发,挖掘出更普适的跨界内涵。在测量工具方面,制造业服务化成为一个新趋势,未来有必要针对生产性服务业样本验证已有量表的信度和效度,开发出我国本土跨界量表。

(2)对跨界如何影响企业创新的作用机理进行更详尽的探讨。①企业家们通过社会网络获取信息、技术等资源以及创新机会,为企业提高创新能力提供了支撑,社会资本越多,可获取的创新资源越多,因此社会资本为桥接跨界与企业创新关系起到关键作用[42];②企业对外部创新资源的利用受到企业价值识别、获取、消化、转化能力的影响,吸收能力对提升通过跨界获取的创新资源、知识的整合利用效率与效果有重要影响[43],因此吸收能力很有可能是桥接跨界与企业创新的重要中介变量;③冗余资源很可能是连接跨界和企业创新的重要变量[44]。一方面,企业通过跨界可以从外界获取大量资源,除日常消耗外,会产生资源溢出,这些富余资源可用于创新活动,提升企业创新水平;另一方面,冗余资源可以帮助企业获得更高“安全感”,树立冒险意识,鼓励企业内部各层级更多地参与高风险的跨界和创新活动。以上各因素可作为今后跨界研究深入探讨的对象。

(3)对跨界影响企业创新的边界条件进行深入探讨。①环境动态性[7]是跨界的重要边界,处于快速变化环境中的工作团队或从事复杂新任务的团队将受益于跨界活动,这些跨界活动可以帮助他们更好地理解任务,获取资源并制定计划;②类似地,团队流动性也是一个重要影响因素[10]。在稳定性较高的跨界团队里,可以将更多精力投向跨界活动,以保护团队免受非生产性任务干扰[17];③当企业资源充裕时,跨界活动才能更好地促进企业创新[41]。当组织对外部的资源依赖过大时,会造成“锁定”效应,阻碍其快速适应外部环境变化[45],因此资源缺乏程度是跨界的一个重要边界条件;④跨界以及企业创新测量数据类型会影响跨界与企业创新关系,如有学者认为主观测量(如问卷调查)与客观二手数据的测量分析结果有很大不同[13];⑤企业和团队所处阶段也会对跨界与企业创新关系产生影响[4]。未来可根据上述方向作进一步研究。

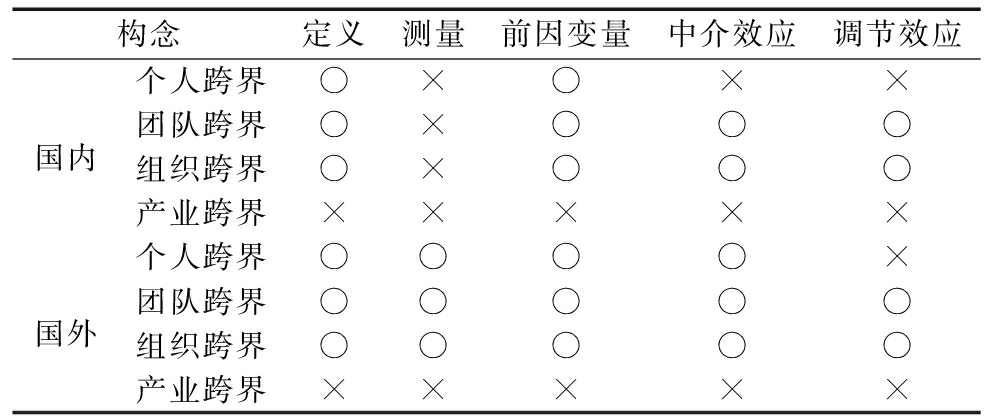

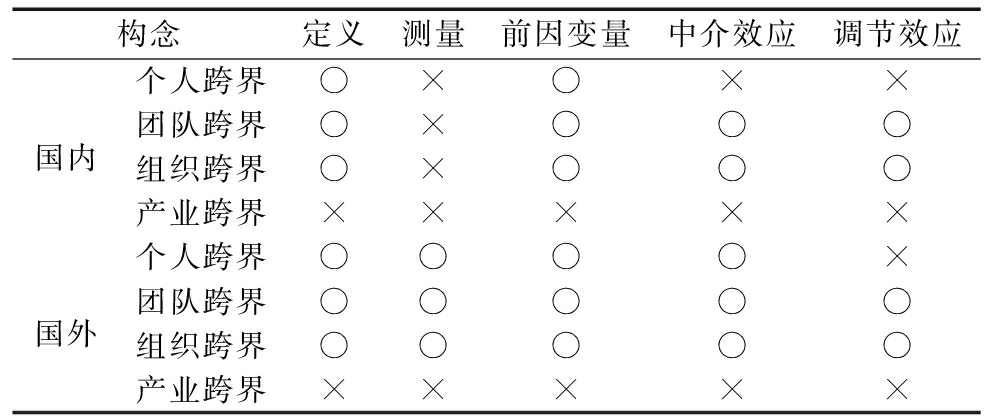

另外,本文在元分析文献研究过程中还发现跨界研究的空白点与新方向,见表7。

第一,丰富跨界研究方法以及研究视角。①在研究方法上,目前广泛使用问卷调查法,较少使用案例研究法、扎根理论等,案例研究法已成为国外跨界研究的重要方法,未来可以运用案例研究法,如纵向追踪、深度访谈等开展进一步研究;②在研究视角上,目前国内外学者多从网络、协调、学习视角展开。然而跨界的内涵和外延非常丰富,在组织日常运行中十分普遍,且体现出一定复杂性。因此有必要拓展跨界研究视角,进一步丰富该领域研究成果。

第二,进一步挖掘跨界前因变量。①在组织层面,组织特征如组织战略决定了企业发展方向,有机的组织结构因开放程度更高,与外界接触更密切,因此有更多跨界需求和机会。外部环境特征如制度逻辑[46]会对跨界效果产生影响,组织和环境互相影响,组织存在于环境中,其发展受环境限制与约束,进而影响组织跨界效果;②在团队层面,团队领导特征和团队任务结构可作为未来研究重点[7]。作为团队的主要决策者,团队领导风格(如谦卑型领导、辱虐型领导、变革型领导)会极大影响跨界方式,如变革型领导倾向于实施创新战略,具备更加敏锐的外部洞察力,会更多鼓励员工搜寻外部信息以实现产品创新;③在个人层面,一线跨界员工的价值观、动机、能力等会直接影响个体创造能力和绩效水平[47]。比如员工希望被团队其他成员认可的动机越强烈,越能感受到团队内部的竞争压力,从而能更多地跨越边界以获取对团队有用的资源[48]。目前上述观点并未得到实证支持,未来研究可以就上述问题作进一步探讨。

第三,关注产业层面的跨界。在数字经济时代,产业技术的交叉与渗透使得产业间实现功能互补,改变了原有产业性质、形态以及企业竞合关系[49-50]。以上现象模糊了产业边界,推动了产业跨界融合现象产生。尤其在制造业和服务业融合方面[16],以及如“文化+”和“互联网+”的服务业内部跨界融合发展[51-52],皆能有效推进服务经济发展[50]。现有研究多是对产业跨界现象的陈述,尚未有对跨界动因和结果的分析,国内有关产业层面跨界的实证研究尚属空白。因此,全面系统分析产业跨界及实证分析其与创新的关系应作为未来跨界研究的一个重要方向。

表7 国内外跨界与企业创新关系研究盲点概览

构念定义测量前因变量中介效应调节效应国内个人跨界○×○××团队跨界○×○○○组织跨界○×○○○产业跨界×××××国外个人跨界○○○○×团队跨界○○○○○组织跨界○○○○○产业跨界×××××

4.3 研究不足

(1)样本搜索存在偏差。尽管本研究已最大限度保障检索文献的全面性,但是受限于能力和条件,检索范围为中英文数据库文献以及硕博学位论文,可能存在遗漏,进而对元分析结果效度产生影响[53]。未来研究可搜索其它语言文献(如德语、法语、日语等)并将未收录的学位论文、会议论文等相关文献纳入元分析中,以确保研究结论的普适性。

(2)调节变量挖掘不足。本研究只考察了跨界层级、行业类别以及文化情景差异对跨界与企业创新关系的影响,未能全面深入地揭示跨界对企业创新的调节机制,未来研究应加强对其它调节因素的探索。

(3)企业创新构面探讨不足。虽有研究指出企业创新包括创新能力和创新绩效两个构面,但很少有实证研究对其进行分构面探讨。本研究收录的文献多是把绩效和能力当作一个整体,未从两个方面分别进行测量。因此,进行元分析文献编码时无法将企业创新按照绩效和能力两个方面进行单独编码与分组分析。未来研究可以考虑对企业创新进行更详细的构面划分,对不同类型创新予以区分,以更好地揭示跨界对企业创新的影响机制。

参考文献:

[1] ANCONA D G, BRESMAN H. X-team: how to build team that lead, innovate, and succeed[M]. Cambridge, MA: Harvard Business Press, 2007.

[2] AHUJA G, KATILA R. Where do resources come from? the role of idiosyncratic situations[J]. Strategic Management Journal, 2004, 25(8-9): 887-907.

[3] CHEN J, CHEN Y, VANHAVERBEKE W. The influence of scope, depth, and orientation of external technology sources on the innovative performance of Chinese firms[J]. Technovation, 2011, 31(8): 362-373.

[4] DEY C, M. P. G. Team boundary activity: a review and directions for future research[J]. Team Performance Management: an International Journal, 2017, 23(5/6): 273-292.

[5] KIM S K, ARTHURS J D, SAHAYM A, et al. Search behavior of the diversified firm: the impact of fit on innovation[J]. Strategic Management Journal, 2013, 34(8): 999-1009.

[6] MARRONE J A. Team boundary spanning: a multilevel review of past research and proposals for the future[J]. Journal of Management, 2010, 36(4): 911-940.

[7] JOSHI A, PANDEY N,han G. Bracketing team boundary spanning: an examination of task-based, team-level, and contextual antecedents[J]. Journal of Organizational Behavior, 2009, 30(6): 731-759.

[8] 陈云, 杜鹏程. 组织领域跨界行为研究热点与前沿——基于知识图谱的分析[J]. 科技进步与对策, 2019, 36(9): 151-160.

[9] LAURSEN K. Keep searching and you′ll find: what do we know about variety creation through firms′ search activities for innovation[J]. Industrial and Corporate Change, 2012, 21(5): 1181-1220.

[10] GIBSON C B, DIBBLE R. Excess may do harm: investigating the effect of team external environment on external activities in teams[J]. Organization Science, 2013, 24(3): 697-715.

[11] 袁庆宏, 张华磊, 王震,等. 研发团队跨界活动对团队创新绩效的“双刃剑”效应——团队反思的中介作用和授权领导的调节作用[J]. 南开管理评论, 2015, 18(3): 13-23.

[12] ROSENKOPF L, NERKAR A. Beyond local search: boundary-spanning, exploration, and impact in the optical disk industry[J]. Strategic Management Journal, 2001, 22(4): 287-306.

[13] 奉小斌, 陈丽琼. 组织跨界搜索与创新绩效间关系的元分析[J]. 技术经济, 2014, 33(10): 41-50.

[14] 吴增源, 谌依然, 伍蓓.跨界搜索的内涵、边界与模式研究述评及展望[J]. 科技进步与对策, 2015, 32(19): 153-160.

[15] 魏江, 赵立龙, 冯军政. 管理学领域中元分析研究现状评述及实施过程[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2012, 42(5): 144-156.

[16] 路红艳. 基于跨界融合视角的流通业创新发展模式[J]. 中国流通经济, 2017, 31(4): 3-9.

[17] ANCONA D G, CALDWELL D F. Bridging the boundary: external activity and performance in organizational teams[J]. Administrative Science Quarterly, 1992, 37(4): 634-665.

[18] DRUSKAT V U, WHEELER J V. Managing from the boundary: the effective leadership of self-managing work teams[J]. The Academy of Management Journal, 2003, 46(4): 435-457.

[19] 张华磊, 袁庆宏, 王震,等. 核心自我评价、领导风格对研发人员跨界行为的影响研究[J]. 管理学报, 2014, 11(8): 1168-1176.

[20] BETTENCOURT L A, BROWN S W. Role stressors and customer-oriented boundary-spanning behaviors in service organizations[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2003, 31(4): 394-408.

[21] 曾德明, 孙佳, 何文鹏等. 基于元分析的网络强度与企业创新关系研究[J]. 管理学报, 2015, 12(1): 103-110.

[22] 张梦晓, 高良谋. 基于元分析的市场导向与企业创新关系的再研究[J].科学管理研究, 2019, 37(1): 63-65.

[23] BETTENCOURT L A, BROWN S W, MACKENZIE S B. Customer-oriented boundary-spanning behaviors: test of a social exchange model of antecedents[J]. Journal of Retailing, 2005, 81(2): 141-157.

[24] SHIPILOV A, GODART F C, CLEMENT J. What boundaries? how mobility networks across countries and status groups affect the creative performance of organizations[J].Strategic Management Journal, 2017, 38(6):1232-1252.

[25] SHAN N P, LEVIN D Z, CROSS R. Secondhand social capital: boundary spanning, secondhand closure, and individual performance[J]. Social Networks, 2018(52): 18-27.

[26] SAWYER S, GUINAN P J, COOPRIDER J. Social interactions of information systems development teams: a performance perspective[J]. Information Systems Journal, 2010, 20(1): 81-107.

[27] LAURSEN K, SALTER A. Open for innovation: the role of openness in explaining innovation performance among UK manufacturing firms[J]. Strategic Management Journal, 2006, 27(2): 131-150.

[28] KATILA R, AHUJA G. Something old, something new: a longitudinal study of search behavior and new product introduction[J]. Academy of Management Journal, 2002, 45(6): 1183-1194.

[29] TIPPMANN E, MANGEMATIN V, SCOTT P S. The two faces of knowledge search: new solutions and capability development[J]. Organization Studies, 2013, 34(12): 1869-1901.

[30] 陈学光, 俞红, 樊利钧. 研发团队海外嵌入特征、知识搜索与创新绩效——基于浙江高新技术企业的实证研究[J]. 科学学研究, 2010, 28(1): 151-160.

[31] GRAWE S J, DAUGHERTY P J, RALSTON P M. Enhancing dyadic performance through boundary spanners and innovation: an assessment of service provider-customer relationships[J]. Journal of Business Logistics, 2015, 36(1): 88-101.

[32] YAO D Q, YUE X, WANG X, et al. The impact of information sharing on a returns policy with the addition of a direct channel[J]. International Journal of Production Economics, 2005, 97(2): 196-209.

[33] 齐飞, 夏杰长. 多元化战略视角下体育上市公司的跨界融合发展路径[J]. 首都经济贸易大学学报, 2019, 21(3): 84-94.

[34] 郭朝先. 产业融合创新与制造业高质量发展[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2019, 19(4): 49-60.

[35] LEE F H, WU W Y. The relationships between person-organization fit, psychological climate adjustment, personality traits, and innovative climate: evidence from Taiwanese high-tech expatriate managers in Asian countries[J]. African Journal of Business Management, 2011, 5(15): 6415-6428.

[36] HOFSTEDE G, HOFSTEDE G J. Cultures and organization: software of the mind[M]. New York: Mcgraw-hill, 2005.

[37] KIM S K, ARTHURS J D, SAHAYM A, et al. Search behavior of the diversified firm: the impact of fit on innovation[J]. Strategic Management Journal, 2013, 34(8): 999-1009.

[38] 朱朝晖, 陈劲. 探索性学习和挖掘性学习的协同与动态:实证研究[J]. 科研管理, 2008, 29(6): 1-9.

[39] 林枫, 徐金发, 潘奇. 企业创业导向与组织绩效关系的元分析[J]. 科研管理, 2011, 32(8): 74-83.

[40] 崔淼, 肖咪咪, 王淑娟. 组织创新氛围研究的元分析[J]. 南开管理评论, 2019, 22(1): 98-110.

[41] FARAJ S, YAN A. Boundary work in knowledge teams[J]. Journal of Applied Psychology, 2009, 94(3): 604-617.

[42] MOELLER M, MALEY J, HARVEY M, et al. Global talent management and inpatriate social capital building: a status inconsistency perspective[J]. The International Journal of Human Resource Management, 2016, 27(9): 991-1012.

[43] LICHTENTHALER U, LICHTENTHALER E. A capability-based framework for open innovation: complementing absorptive capacity[J]. Journal of Management Studies, 2009, 46(8): 1315-1338.

[44] 袁健红, 龚天宇. 企业知识搜寻前因和结果研究现状探析与整合框架构建[J]. 外国经济与管理, 2011, 33(6): 27-33.

[45] 芮正云, 罗瑾琏, 甘静娴. 新创企业创新困境突破:外部搜寻双元性及其与企业知识基础的匹配[J]. 南开管理评论, 2017, 20(5): 155-164.

[46] NICHOLLS A, HUYBRECHTS B. Sustaining inter-organizational relationships across institutional logics and power asymmetries: the case of fair trade[J]. Journal of Business Ethics, 2016, 135(4): 699-714.

[47] RYAN A, O′MALLEY L. The role of the boundary spanner in bringing about innovation in cross-sector partnerships[J]. Scandinavian Journal of Management, 2016, 32(1): 1-9.

[48] LEE S, SAWANG S. Unpacking the impact of attachment to project teams on boundary-spanning behaviors[J]. International Journal of Project Management, 2016, 34(3): 444-451.

[49] 李美云. 国外产业融合研究新进展[J]. 外国经济与管理, 2005(12): 12-20+27.

[50] 陈宪. 服务革命、服务化和现代产业发展[J]. 探索与争鸣, 2010(4): 56-59.

[51] 夏毓婷. 服务业跨界融合的特征和形成机理[J]. 南通大学学报(社会科学版), 2016, 32(5): 123-128.

[52] 徐金海, 王俊. “互联网+”时代的旅游产业融合研究[J]. 财经问题研究, 2016(3): 123-129.

[53] 霍伟伟, 罗瑾琏. 领导行为与员工创新研究之横断历史元分析[J]. 科研管理, 2011, 32(7): 113-121.

(责任编辑:胡俊健)