0 引言

产业集群在区域经济发展中起着重要作用,是技术进步的重要载体。产业集群中发生大量的企业衍生现象。比如,中关村就是从实验室衍生出技术型创业企业起步,经过孵化、裂变等多种形式的衍生,形成标志性产业集群。裂变是企业衍生的重要模式,是个体带着从母体中习得的知识脱离母体重新构建组织、实现价值的行为。不同于单个企业的发展壮大,裂变创业有利于增加产业内企业数量,增加就业,促进知识外溢和社会网络的形成[1]。裂变创业作为一种有基础的创业活动,通过继承母体知识资源促进知识扩散,是产业集群培育的重要环节。因此,高质量的裂变创业显得格外重要。

裂变创业指管理者或核心人才从原企业辞职(主动辞职和被动辞职),利用已掌握的知识信息和技能以及积累的关系网络,创办与原企业相同或相关新企业的过程。裂变创业的价值创造主要来自对母体有价值、稀缺、不可复制和难以模仿的宝贵资源的继承、控制和利用[2]。但是,母体资源的开发利用具有结构复杂、高度嵌入的特征,如何突破阻碍、有效继承资源并识别和开发机会?裂变创业者往往在母体中就对手头资源具有主观认知并反复试验,形成关于手头资源属性、用途等的独特知识和见解,并以此发现或者构建机会。通过创新利用手头资源创造资源禀赋和竞争优势正是创业拼凑理论的内涵。创业拼凑由Baker & Nelson[3]提出,强调资源重构创造优势和创业者主观建构对解决资源约束的有效性,很好地解答了如何利用资源的问题。

创业拼凑行为依赖于创业者主观建构资源服务属性的能力,创业者个体层面的能力因素是拼凑行为重要的前因变量。例如,为什么有些创业者能轻易地将手头资源“变废为宝”,而有些则需付出较高的成本向外部市场购买资源?这取决于创业者个体是否能够挖掘出资源的不同服务属性。目前,个体层面创业拼凑的理论探讨比较缺乏[4]。从个体层面来说,创业拼凑的发生基于创业者对资源属性和用途的独到见解及其创新资源组合能力。但是,对这种能力从何而来却鲜有研究讨论。Laamanen & Wallin[5]认为,对于某种具体能力来说,认知作为一种手段在能力发展中发挥重要作用。创业拼凑体现了创业者“处理策略与环境中新颖和意外情况相适应的能力”[6],在认知领域,这种能力正是高水平的认知柔性。因此,认知柔性可以视为创业拼凑的一个非常重要的前因变量。认知柔性水平较高意味着创业者对资源的认知更加灵活,能够识别出更加丰富的资源服务属性。

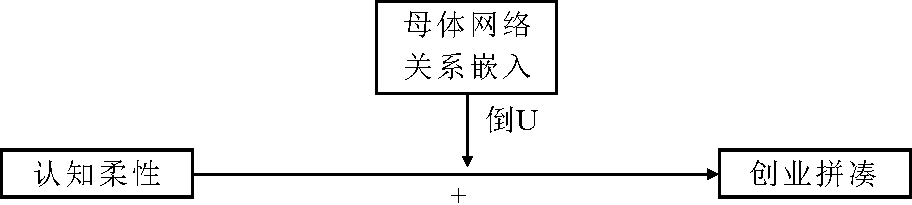

根据人与环境契合理论(the person-environment fit theory)[7],认知柔性水平越高意味着对环境的感知越敏感。认知柔性对创业拼凑的影响离不开具体环境。对于裂变创业企业来说,环境的突出特点在于与母体企业之间必然存在嵌入关系[8]。不同的嵌入关系下,创业者认知柔性对创业拼凑的影响是否呈现差异?鉴于认知柔性对创业拼凑的具体作用尚未引起足够重视,缺乏成熟的理论研究体系,本研究聚焦于裂变创业情境,引入母体网络关系嵌入这一调节变量,以此验证认知柔性作为创业拼凑个体层面前因变量的重要作用,以期进一步深化、补充创业拼凑的相关研究,并对裂变创业实践提出部分有价值的参考建议。

1 文献回顾与研究假设

1.1 认知柔性

在组织管理研究中,认知理论衔接了个体行为和企业战略两大研究领域[9]。认知柔性是认知理论发展到中后期才出现的概念,是当前的研究热点。Martin & Rubin[10]给出认知柔性(Cognitive flexibility)的基本内涵:认知柔性反映个体“意识到在任何情况下都有选择,愿意灵活地适应环境,并对灵活充满信心”。大部分学者认同认知柔性包含两个层次:一是感知问题情境不同元素和视角的能力,二是判断不同认知策略是否适合情境的能力[11]。第一种能力本质是根据目标或环境变化改变认知集或观点的能力。Ionescu[12]指出,认知集的变化可能涉及一个人思想或行为的各个方面即认知功能,如注意力、任务参数感知、任务需求监控等。第二种能力与决策行为有关。Genet & Siemer[13]指出,在应对情况和任务的模糊性方面,高认知柔性水平的个体在决策中感觉到更大的自主性、更少的压力和更大的弹性。总之,认知柔性能够帮助管理者在组织中解决复杂问题,自由地在多任务之间进行转换,从而产生新颖的适应性解决方案[14]。已有研究反复证明了认知柔性在组织管理中的重要作用。邓少军[15]从认知与资源的关系入手,认为管理者认知柔性能够通过对环境的灵活感知增强企业资源配置的多样性。同时,认知柔性帮助管理者从多个角度思考一个概念,并使他们的思想和行为适应环境与任务不确定性[6]。更进一步,具有高度认知柔性的个体更有可能表现出创造力和创新精神[16]。Biraglia & Kadile[17]指出,认知柔性在创业者中更明显。创业者比非创业者更能想象不同的未来,感知、认识和创造机会,更具有创造性、创新性,所以创业者被认为具有更高的认知柔性。

1.2 创业拼凑

Baker & Nelson[3]将拼凑理念引入创业研究领域,提出创业拼凑(Entrepreneurial Bricolage)的概念:“新创企业为了解决新问题和利用新机会,将整合手头资源即刻行动开展创业活动”。创业拼凑包括3个核心因素:手头资源、立即行动、为新的目的重组资源。随后出现了创业拼凑的研究热潮,相关研究从初始质性方法构建理论框架发展到用定量方法验证假设,研究边界一直被扩展。

创业拼凑过程模型中基本可以识别出资源识别、资源整合、资源利用等关键节点,传承了资源基础理论。同时,创业拼凑理论补充深化了资源基础理论。资源基础观所强调的异质性资源在资源约束条件下难以获得。创业拼凑理论认为充分利用手头资源创造价值和构建能力是难以获得异质性资源的创业企业的必然选择。例如Senyard[18]指出,创业企业需要花费大量时间完成资源搜集,或者面对资源约束可能放弃现有机会,但是,采用拼凑策略能够解决这种矛盾;Senyard[18-19]提出并优化创业拼凑测量量表后,探索创业拼凑对创新绩效、创业绩效等结果变量的定量研究显著增多,但对前因变量的研究仍相对较少。前因变量中,社会网络[20]和先前经验[21]等个体变量逐渐受到重视。但是,社会网络和先前经验对创业拼凑影响的内部机理还未讨论清楚。比如先前经验可能会带来认知刚性[22],认知刚性是否会影响拼凑行为还不确定。

1.3 母体网络关系嵌入

裂变创业的创业者来自母体企业,具有明显的母体网络关系嵌入特征。蒲明[8]指出“尽管创业者离开了母体企业,但在母体企业工作期间所构建和维护的社会网络依然存在”。“嵌入性”(Network embeddedness)作为网络关系的重要特征,指企业(组织)网络并非独立存在,而是嵌入在一定的社会关系中[23]。Granovtter[23]将网络嵌入程度划分为强关联、弱关联和无关联;Uzzi[24]提出嵌入悖论,认为强关联的网络嵌入可能会对企业绩效产生负面影响。对于强关联网络,各节点习惯于先前彼此之间形成的交易惯例,相互依赖,久而久之形成“惰性”。而弱关联的网络嵌入方式可以帮助企业获取更多多元化、异质性的战略资源,消除过度嵌入带来的“锁定效应”。

母体网络关系嵌入能够为裂变创业企业带来“天然优势”。Sahaym等[25]研究认为裂变创业者可以利用正式与非正式关系从母体获取各种隐性知识。裂变创业企业与母体企业一般处于共同行业和相邻地理位置。行业方面,裂变创业的典型特征是属于与母体相同或相似的行业领域,与行业内其他企业成员的个人联系是获取相关知识的关键;Stefano等[26]证明,与母体共同发明人的社会网络关系是获得创新相关知识的重要渠道。母体网络关系嵌入增加了裂变创业企业的能力禀赋。地理方面,区域劳动力市场中的劳动力聚集和本地化社会网络关系有助于裂变创业企业节省人力资源搜寻成本;Andrea & Roberto[27]从社会资本角度解释了为什么裂变企业倾向于在地理集群中靠近母体企业;Hervas等[28]认为,裂变创业企业在本地化社会网络中的嵌入可能是其从集聚中获益的基础。因此,母体网络关系嵌入对裂变创业具有重要影响作用。

1.4 认知柔性对裂变创业拼凑的影响

创业拼凑的核心思想不是局限于获取新资源,而是注重对现有资源的创新利用。裂变创业者在母体中的“浸染”与其采用创业拼凑战略有着天然联系。Senyard[19]发现,拼凑过程中的资源包装是实现新企业创新的有效途径。裂变创业中创业者对继承资源进行战略性“资源包装”,通过重新配置当前“不匹配的资源”抓住机会。在有限的母体继承资源的开发重组过程中,裂变创业者摆脱以往固化的思维模式与行为习惯,对母体闲置资源既定的服务属性进行重新思考,发掘其中的潜在价值,实现“无中生有”,获得先发优势。

但是裂变创业过程中,外部环境存在不确定性,创业者无法总是“按计划行事”。即兴行为(Improvisation)理论认为,面对环境变化,创业者的即兴行为是非常普遍和重要的[29]。Baker & Aldrich[30]认为拼凑是一种重要的即兴行为。即兴行为是创业者主导的,是非常“个性化和情景化”的,受到创业者认知的影响;Neneh[31]指出认知是创业行为最重要的前因。创业者认知能够解释创业过程中罕见且难以观察的行为的起因[32]。创业者高水平的认知能力是即兴行为发生的前提,而认知柔性正是高水平认知能力的体现。裂变创业者能够在资源约束条件下对手头继承资源即兴拼凑,说明其对手头继承资源的服务属性具有创新性的认知。因此,认知柔性是创业拼凑这一即兴行为的重要影响因素;左莉和周建林[33]也明确指出,认知柔性对创业拼凑具有显著的影响作用。

根据认知柔性的两种能力,本研究认为认知柔性从两个方面对创业拼凑产生影响。认知柔性的第一种能力是根据目标或环境变化改变认知集或观点的能力[12]。首先,认知柔性呈现出个体思想和行为适应环境趋势的特点。具有高度认知柔性的个体能够思考多种选择,并在情境变化情况下选择最有效的手段面对。首先,具备高水平认知柔性的个体的注意力不是长期聚焦于一点,而是从潜意识倾向于选择新的信息来指导思考,并根据情况和任务突发事件转移注意力,制定最新应对方案[34]。这种适应性能够确保创业者在面对资源约束时不会局限于有限的资源范围,更愿意采用“移花接木”等方式对资源进行创新利用。其次,认知柔性使个体具备多种知识属性的开发能力。具有高度认知柔性的个体能够在其认知储备中保持知识、信息、规则集和行为模式的多样性[34],并且可以以多种方式使用。因此,与认知柔性低的人相比,他们更擅长制定新的解决方案来应对挑战性问题和不确定性[12]。这使得他们有能力思考多种选择,并在不同情况下选择最有效的反应。这种认知储备灵活性能够保证创业者在拼凑时有可依据的行为逻辑,保障拼凑行为能够顺利发生。

认知柔性的第二种能力是判断不同认知策略是否适合情境的能力[11]。认知柔性不仅有助于提出新的问题解决方案并整合知识的不同方面以产生创造性和创新性成果,而且能够潜意识地预测未来事件或活动的结果(即成功或失败),驱使个体产生客观行为。因此,面对资源约束,高水平认知柔性的创业者不仅具备拼凑的能力,而且对拼凑结果具有信心。Canas等[6]指出,高水平认知柔性的个体意识到任何情况下都有选择,这使得他们更有信心。根据以上分析,提出如下假设:

H1:认知柔性对创业拼凑具有正向影响。

1.5 母体网络关系嵌入的调节作用

裂变创业者嵌入在母体关系网络中,对资源的使用依赖于这种嵌入性。首先,嵌入于母体网络关系的裂变创业者与其他成员之间更容易形成信任关系,在交换稀缺性资源的过程中,降低不确定性。由于高水平认知柔性的创业者始终保持对外部信息的监控,当发现资源效用较高且更可靠时,会自动切换行为模式,加强对资源的改进而不是继续探索新的资源以节省成本,这个过程在行为上表现为更可能进行资源拼凑而非资源搜寻。其次,裂变创业企业与母体企业高度关联,处于一个共同体中。根据嵌入理论,共同体中成员很容易形成共同认知模式、信念以及经验[35]。裂变创业者通过母体嵌入网络增加了共同知识,丰富了认知集。认知集的丰富能够从根本上提高拼凑者对资源的识别能力,有利于创业拼凑的发生。

但是,母体网络关系嵌入存在一定的阈值效应。首先,如上述分析,母体网络嵌入能够丰富创业者的认知集,但是过度的嵌入则有可能导致创业者认知偏差。杨震宁等[36]指出,适度的社会网络关系嵌入更容易获取创业资源和知识,但是,过度的关系嵌入会导致认知偏差的产生进而抑制创业资源获取。资源获取受限不利于拼凑,会导致消极后果。同时,认知偏差有可能使创业者误以为面临较低的资源约束水平并因此放弃拼凑。其次,过度嵌入致使创业者与其它节点之间存在大量连接与合作[37],形成以母体为中心的“小圈子”。 “小圈子”限制了创业者的认知,使其对行业外的信息反应度下降,产生认知惰性,进而阻碍资源拼凑。例如,实践中一些创业者由于受到“小圈子”影响,在设备等资源限制条件下,很难及时意识和接触到行业外替代品。因此,提出如下假设:

H2:母体网络关系嵌入在认知柔性对创业拼凑的影响中起倒U型调节作用。

认知柔性对创业拼凑的影响关系如图1所示。

2 变量设计与数据获取

2.1 变量设计

本文主要测量认知柔性、创业拼凑与母体网络关系嵌入3个变量,数据通过问卷调查获得。前期有学者对相关变量进行研究,并提出了不同视角的测量量表,本研究在梳理相关研究的基础上提出测量量表。

认知柔性: Diamond[11]开发了认知柔性量表,并被证明具有较好的内部一致性。这个量表总体上包含了行为、态度和沟通等方面的灵活性。Martin等[34]又进一步证明了该量表具有良好的结构效度和判别效度。最终量表由12项Likert量表构成,2、3、5、10为反向题目,赋值1~5,其中,1表示“强烈不同意”,5表示“强烈同意”。

创业拼凑:测量量表借鉴于晓宇[38]的研究。该量表根据Baker & Nelson(2005)对案例的描述和现实调研开发,将资源处理与机会联系在一起。本研究在该量表的基础上进行修改完善。最终量表由8项Likert量表构成,赋值1~5,其中,1表示“强烈不同意”,5表示“强烈同意”。

母体网络关系嵌入:本研究的调节变量是母体网络关系嵌入,主要基于Granovtter[23]对关系嵌入的研究,参考国内尹俣潇等[39]对创业网络嵌入的研究,从人际信任、联系的互动频率、联系紧密度、联系持久性等方面测量。在该量表基础上,主要考察裂变企业嵌入母体网络关系的程度,共设计6个测量题项,赋值1~5,其中,1表示“强烈不同意”,5表示“强烈同意”。

考虑到裂变创业本身更多发生在产业集群中,同时,企业自身规模也是重要干扰因素[38],故控制变量选择区域、创业年限与企业规模。

2.2 数据获取

软件产业基于大量且优质的裂变创业活动而迅速扩张,推动了互联网经济的发展。本研究对西安、北京、上海、苏州、深圳、广州6个城市的软件园或产业基地企业进行调研。这6座城市中的软件产业园或产业基地发展成熟,创业现象普遍,能够支撑研究需要。同时,这些园区属于国家火炬计划软件产业基地,具有很好的示范效应。调研过程主要分为两个阶段:第一阶段为2019年1~7月,共7个月;第二个阶段为2020年1~4月,共4个月。调研过程中,主要通过政府部门、个人关系以及其它渠道获得创业企业名单与联系方式。问卷发放对象为裂变企业创业团队成员。调研问卷包括裂变创业企业基本信息和创业过程、运营现状等诸多方面。为了确定是否为裂变创业企业,在问卷初始设计问题时询问创业前所属组织情况。创业者从原有企业辞职创业,且创业企业与前组织属于相同行业、供应链关系、技术有关联的都定位为裂变创业企业。

第一阶段,共发放电子版问卷1 200份,西安、苏州、广州、深圳每个地区发放问卷300份,共收回问卷254份。其中,西安软件园收回94份,苏州软件园收回51份,深圳软件园收回63份,广州天河软件园收回46份。第二阶段,北京、上海各发放200份,同时对西安等4个城市的未应答问卷进行补发,共收回问卷113份,其中,北京中关村软件园(孵化器)收回38份,上海浦东软件园收回13份,西安软件园收回28份,苏州软件园收回12份,广州天河软件园收回18份,深圳软件园收回4份。剔除数据严重缺失和明显作答不合逻辑的问卷,共获得有效问卷314份。

3 实证检验与结果分析

3.1 信效度检验

首先,本研究对样本数据进行同源偏差检验和无应答偏差检验。本研究采用Harman 单因素检验同源偏差问题。通过探索性因子分析,发现第一主成分对总方差的贡献率为35.02%,低于40%的临界值,即认为不存在同源偏差或影响较小。其次,本研究所调研数据通过线上获得,可能存在无应答偏差。为了检验该问题,选择两个阶段样本数据的企业规模进行独立样本t 检验,结果显示两组样本不存在显著差异,即认为无应答偏差影响较小。

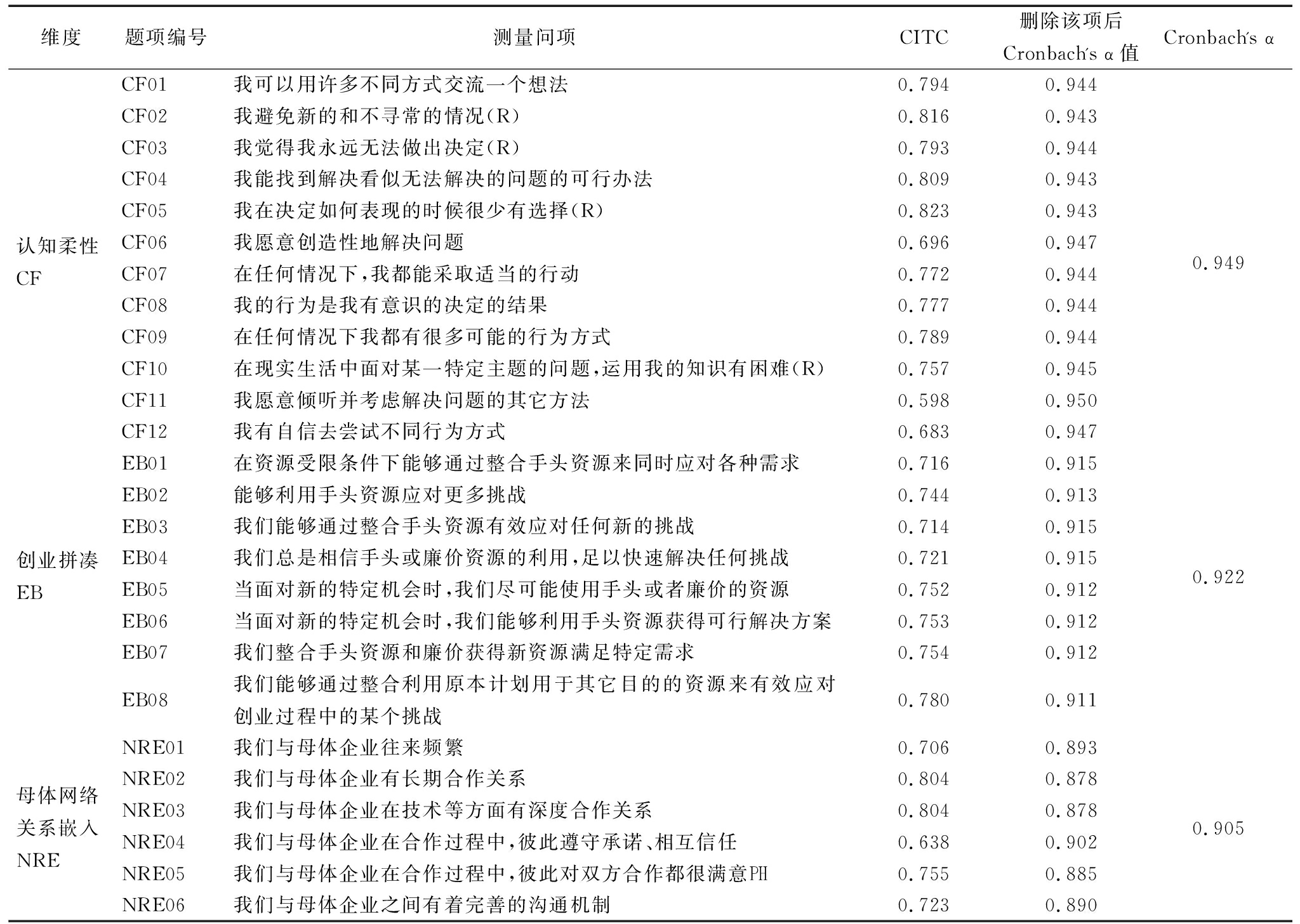

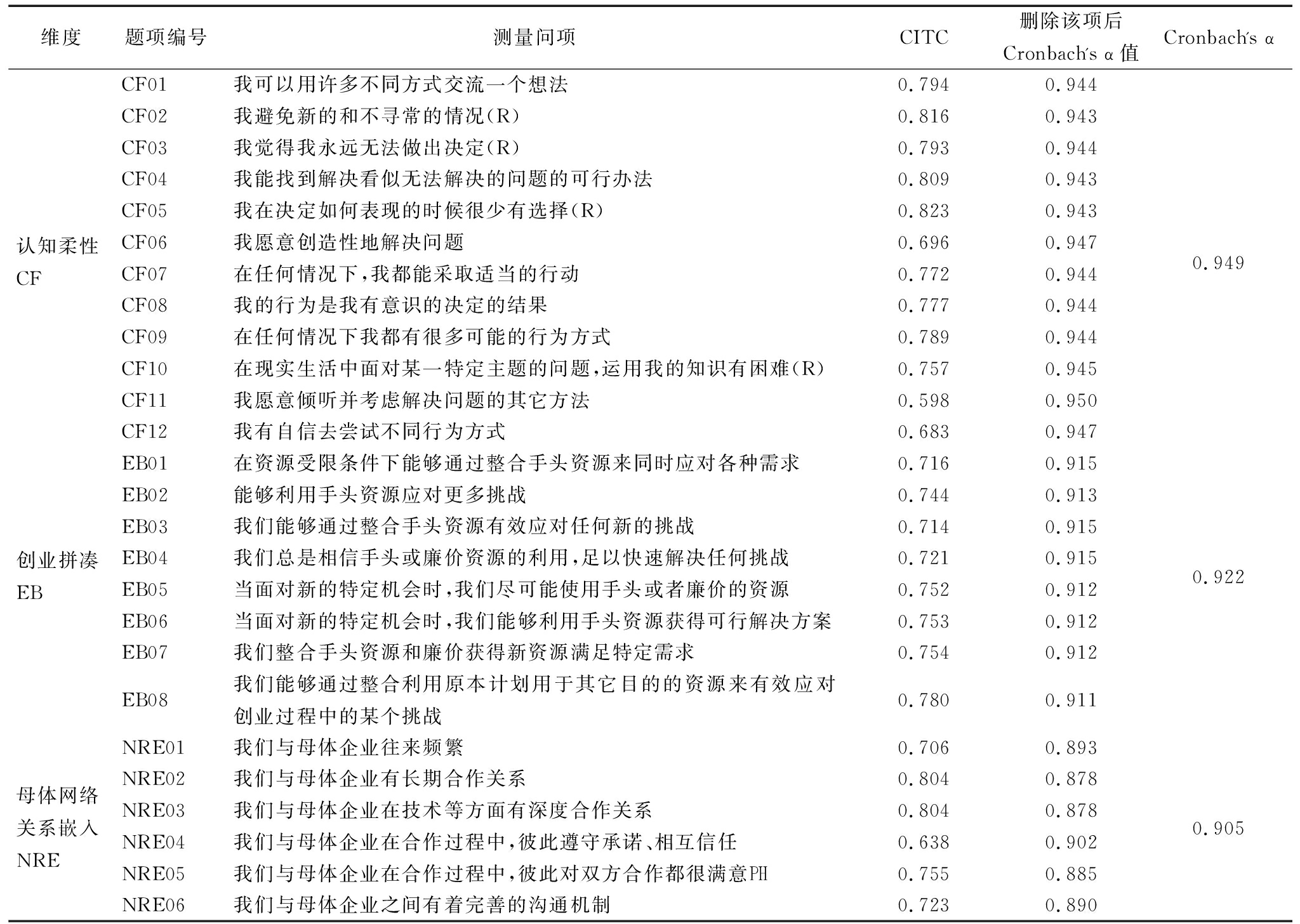

信度分析中采用Cronbach′s α系数衡量,结果如表1所示。各变量的Cronbach′s α系数值均大于0.9,且CITC都大于0.5。除认知柔性问项CF11外,其余题项的“删除该项后Cronbach′s α值”均小于所属维度的Cronbach′s α系数值,说明量表一致性及稳定性较好。在后面的分析中,删除CF11。

表1 测量条目与信效度检验结果

维度题项编号测量问项CITC删除该项后Cronbach's α值Cronbach's α认知柔性CFCF01我可以用许多不同方式交流一个想法0.7940.9440.949CF02我避免新的和不寻常的情况(R)0.8160.943CF03我觉得我永远无法做出决定(R)0.7930.944CF04我能找到解决看似无法解决的问题的可行办法0.8090.943CF05我在决定如何表现的时候很少有选择(R)0.8230.943CF06我愿意创造性地解决问题0.6960.947CF07在任何情况下,我都能采取适当的行动0.7720.944CF08我的行为是我有意识的决定的结果0.7770.944CF09在任何情况下我都有很多可能的行为方式0.7890.944CF10在现实生活中面对某一特定主题的问题,运用我的知识有困难(R)0.7570.945CF11我愿意倾听并考虑解决问题的其它方法0.5980.950CF12我有自信去尝试不同行为方式0.6830.947创业拼凑EBEB01在资源受限条件下能够通过整合手头资源来同时应对各种需求0.7160.9150.922EB02能够利用手头资源应对更多挑战0.7440.913EB03我们能够通过整合手头资源有效应对任何新的挑战0.7140.915EB04我们总是相信手头或廉价资源的利用,足以快速解决任何挑战0.7210.915EB05当面对新的特定机会时,我们尽可能使用手头或者廉价的资源0.7520.912EB06当面对新的特定机会时,我们能够利用手头资源获得可行解决方案0.7530.912EB07我们整合手头资源和廉价获得新资源满足特定需求0.7540.912EB08我们能够通过整合利用原本计划用于其它目的的资源来有效应对创业过程中的某个挑战0.7800.911母体网络关系嵌入NRENRE01我们与母体企业往来频繁0.7060.8930.905NRE02我们与母体企业有长期合作关系0.8040.878NRE03我们与母体企业在技术等方面有深度合作关系0.8040.878NRE04我们与母体企业在合作过程中,彼此遵守承诺、相互信任0.6380.902NRE05我们与母体企业在合作过程中,彼此对双方合作都很满意0.7550.885NRE06我们与母体企业之间有着完善的沟通机制0.7230.890

本研究通过组合信度CR及平均变异量抽取值AVE评估聚合效度。CR值均超过临界值0.8,AVE均超过临界值0.5,说明量表具有较好聚合效度。量表变量间相关系数均小于对应的AVE平方根,显示了较好的区别效度。CR、AVE及各变量相关系数见表2。同时,对量表进行验证性因子分析,各拟合指标基本达到要求:卡方/df=3.849,CFI=0.871,TLI=0.846,IFI =0.872,NFI=0.835,RMSEA=0.086。问卷在正式发放之前已经过预调研访谈以及问卷修正等环节,保证了较好的内容效度。

3.2 相关性分析

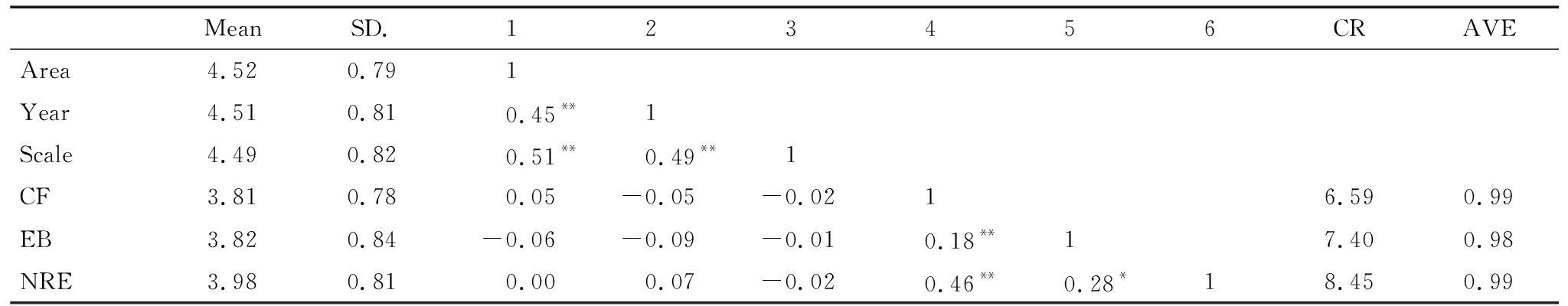

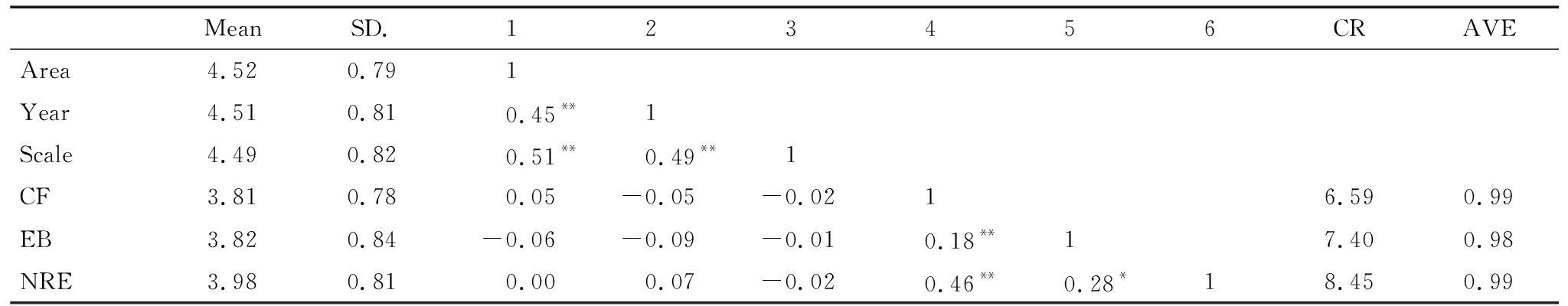

为了便于数据分析,本研究对样本数据每个变量的多个问项求均值,并对包括控制变量在内的所有变量数据中心化。变量描述统计与变量间相关性检验如表2所示,均值与标准差未见异常。根据相关性分析可以看出,变量之间存在一定相关性。认知柔性与创业拼凑体现出显著相关关系,母体网络关系嵌入与认知柔性也显著相关。

表2 变量描述统计与相关性分析结果

MeanSD.123456CRAVEArea4.520.791Year4.510.810.45**1Scale4.490.820.51**0.49**1CF3.810.780.05-0.05-0.0216.590.99EB3.820.84-0.06-0.09-0.010.18**17.400.98NRE3.980.810.000.07-0.020.46**0.28*18.450.99

注:N=206;***表示P<0.001,**表示P<0.01,*表示P<0.05(双侧检验)

3.3 多元回归检验

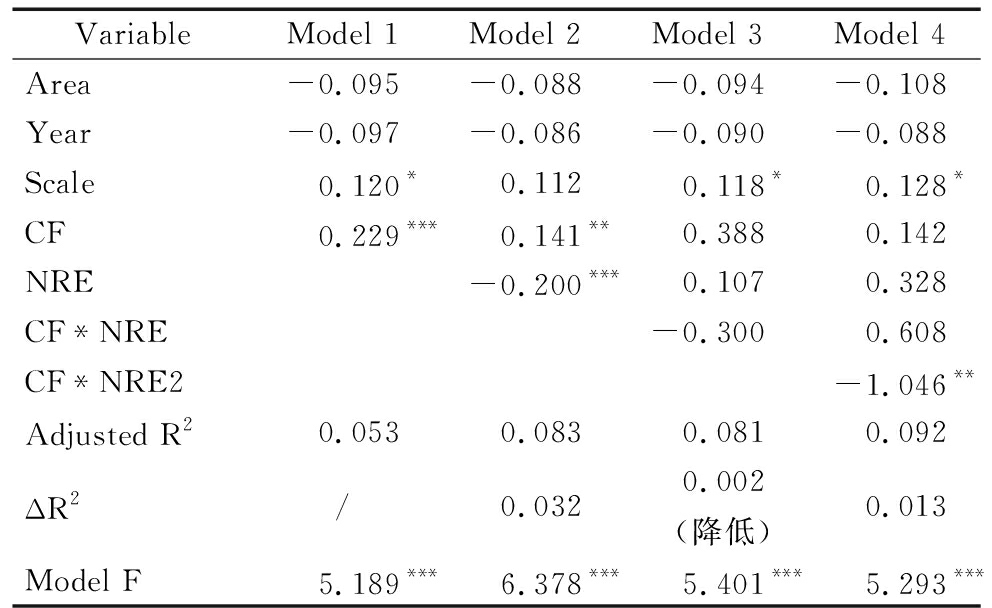

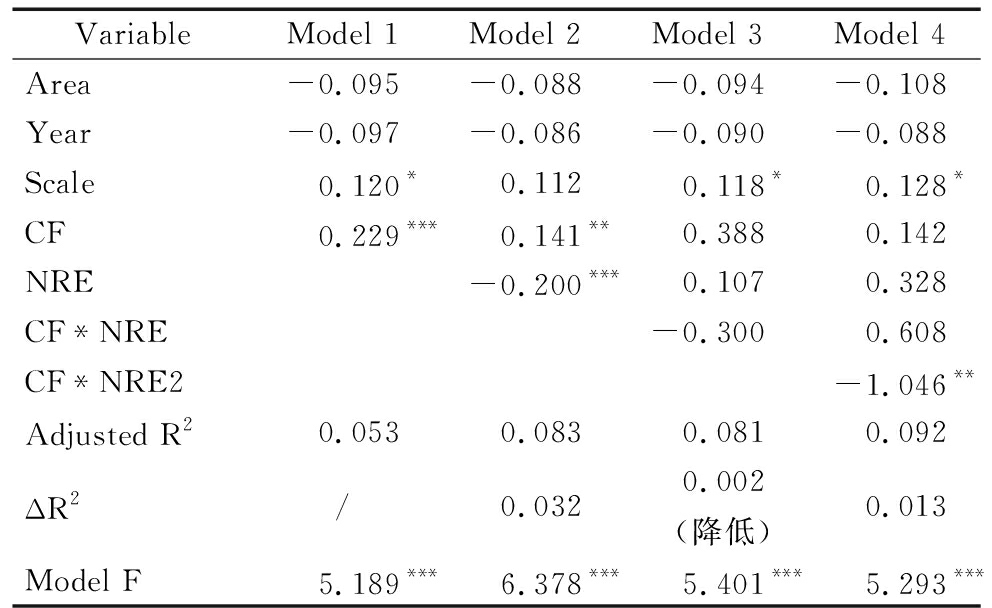

回归分析主要分为以下3个部分:①以认知柔性为自变量,以创业拼凑为因变量,构建回归方程,验证H1的主效应;②以母体网络关系嵌入、认知柔性与母体网络关系嵌入的交互项为自变量,以创业拼凑为因变量,构建回归方程,验证H2的调节效应。本研究在以上各个部分的模型中均引入区域、创业年限、企业规模作为控制变量。为排除多重共线性问题,通过方差膨胀因子(VIF)进行诊断。

表3 主效应与调节效应检验结果

VariableModel 1Model 2Model 3Model 4Area-0.095-0.088-0.094-0.108Year-0.097-0.086-0.090-0.088Scale0.120*0.1120.118*0.128*CF0.229***0.141**0.3880.142NRE-0.200***0.1070.328CF*NRE-0.3000.608CF*NRE2-1.046**Adjusted R20.0530.0830.0810.092ΔR2/0.0320.002(降低)0.013Model F5.189***6.378***5.401***5.293***

注:N=314;***表达P<0.001,**表达P<0.01,*表达P<0.05(双侧检验)

(1)主效应检验。根据回归结果,控制变量中只有企业规模作用显著,同时,企业规模对创业拼凑EB的影响系数显著为正,说明规模较大的企业会采用较多拼凑。认知柔性对创业拼凑具有显著影响(β=0.229),充分证明了认知柔性对创业拼凑的正向影响,验证了H1。

(2)调节效应检验。采用层级回归对调节效应进行检验,在Model1的基础上逐步加入调节变量母体网络关系嵌入NRE,以及自变量认知柔性CF与调节变量NER的一次项交叉项和二次项交叉项。检验结果如表3所示,调节变量NRE的影响系数显著(β=-0.200),NRE一次项交叉项影响系数不显著,但二次项交叉项系数显著(β=-1.046)。二次项交叉项系数为负,说明调节变量产生倒U型调节作用。Model 2加入NRE后,CF和NRE所对应的VIF分别为1.256、1.243,小于临界值10,认为不存在共线性。Model3、Model4加入交叉项后,CF、NRE与两个交叉项的VIF均大于临界值10。加入的交叉项是两个变量的乘积,因而可能存在一定的共线性。

为了更方便地观察调节效应,本研究绘制了调节效应,如图2所示。可以看出,母体网络关系嵌入的影响存在阈值。在阈值左侧,是适度嵌入区域,在右侧是过度嵌入区域。认知柔性对创业拼凑的影响效应随着嵌入水平的提高达到极大值,进而逐渐减小。倒U型的影响说明母体网络关系过度嵌入会促使裂变创业者较少采用创业拼凑。该结论间接证明了创业拼凑是一种“权宜之计”,是传统资源搜寻的一种补充。同时,也说明认知柔性尽管是创业拼凑的影响因素,但只是发生条件,并不是触发机制。

3.4 结果讨论

通过实证检验,验证了本研究提出的假设。

(1)从表3可以看出,认知柔性对创业拼凑具有显著正向影响,认知是创业行为的重要前因变量。认知柔性被证明是认知中的重要因素,能够对创业拼凑产生直接影响。认知柔性对创业拼凑的正向影响解释了为什么有些创业者更能够“变废为宝”。高水平的认知柔性使得创业者具备根据目标或环境变化改变认知集或观点的能力,并能判断不同认知策略是否适合情境,从意识层和能力层作好拼凑准备。意识层面,高水平的认知柔性以响应环境变化为目标,能够通过试错学习促进认知形成,有利于创业者在资源约束条件下及时反应、迅速展开拼凑行动。能力层面,具有柔性意识的个体在资源服务识别方面具有更丰富的视角,能够拓展资源的服务属性,为创业拼凑提供认知基础。

(2)表3和图2展示了母体网络关系嵌入的调节作用。“人与环境契合理论”认为,个体的认知与行为和环境紧密相关。创业者的认知柔性与创业拼凑行为必定受到周围环境的显著影响。裂变创业者面临的实际环境体现为其嵌入在母体网络关系中。通过假设和实证检验,得到母体网络关系嵌入在认知柔性对创业拼凑的直接影响中起倒U型调节作用。适度的母体网络关系嵌入,能够为认知柔性过程中的知识构建提供更精准的素材,增加了创业者对资源属性的多元化识别,有利于拼凑行为的展开。但是,过度的嵌入反而会产生不利影响。一方面,过度嵌入带来裂变创业者认知偏差问题,影响资源获取和利用;另一方面,过度嵌入于“小圈子”,认知范围受到局限,不利于创业拼凑。

4 研究结论

4.1 理论贡献与实践启示

本研究通过文献回顾,构建了裂变创业中认知柔性对创业拼凑的调节效应模型,并通过收集样本数据进行了实证检验,得到以下基本结论:

(1)认知柔性对创业拼凑具有显著正向影响。已有研究对创业拼凑个体层面的前因变量探讨较少。创业拼凑理论中强调创业者对资源的主观建构能力。Baker & Nelson[3]指出,创业拼凑是对手头资源的创新性利用,即拼凑者能够识别出手头资源的多种服务属性。但是Baker & Nelson的研究并未详细探讨这种识别能力从何而来。本研究从创业者个体认知入手,提出并验证了认知柔性对创业拼凑的正向影响,支持了左莉和周建林[33]的研究结论。认知柔性作为创业拼凑重要的个体层面前因变量,回答了什么样的创业者更容易选择和实施拼凑。

(2)母体网络关系嵌入在认知柔性对创业拼凑的影响过程中起倒U型调节作用。本研究基于裂变创业情境展开研究,分析了母体网络关系嵌入对创业活动的影响。已有裂变创业研究强调母体网络的重要性[8,27]。本研究结合网络嵌入理论,证明了母体网络关系适度嵌入在认知柔性对创业拼凑影响过程中的促进作用,同时揭示了过度嵌入的消极作用。过度的母体网络关系嵌入容易导致裂变创业者产生认知偏差或认知惰性,进而影响拼凑行为。本研究证明了创业者认知柔性与创业拼凑行为之间的关系受到裂变创业环境因素的影响,符合“人与环境契合理论”。裂变创业研究视角丰富了创业拼凑的相关研究。此外,传统网络嵌入研究已经提出嵌入悖论问题[24],即弱关系比强关系具有更高的效率水平。本研究的实证结果支持了这一结论。本研究更加具体地研究了母体网络关系嵌入问题,对现有网络嵌入研究也具有一定补充作用。

本研究聚焦于裂变创业情境,研究结论对实践具有一定启示:①认知柔性是创业拼凑的重要前因变量,且属于创业者自身特质,实践中易于观察和测量,也为具体的干预措施提供了空间。创业者可从增加阅历、拓展社会网络等多方面提升认知柔性;②母体网络关系嵌入的倒U型调节作用,说明裂变创业企业过于依赖母体并不是“上策”。母体网络为裂变创业带来便利和优势,但也存在一些限制影响,裂变创业者应谨慎对待。

4.2 不足与展望

尽管本研究得出了一些具有参考价值的研究结论,但是仍然存在以下不足:首先,本研究立足于裂变创业情境分析认知柔性对创业拼凑的影响,无法完全适用于所有创业企业。未来研究中将拓宽研究情境,并与其它创业情境展开对比研究。其次,本研究为了控制样本差异的影响,只选择了软件行业产业集群中的裂变创业企业进行问卷调查。未来研究将增加其它行业的样本,进一步提高研究结论的普适性。

参考文献:

[1] KLEPPER S, SLEEPER S. Entry by spinoffs[J]. Management Science, 2005, 51(8): 1291-1306.

[2] WALTER S G, HEINRICHS S,WALTER A. Parent hostility and spin-out performance[J]. Strategic Management Journal, 2014, 35(13):2031-2042.

[3] BAKER T, NELSON R E. Creating something from nothing: resource construction through entrepreneurial bricolage[J]. Administrative Science Quarterly, 2005, 50(3): 329-366.

[4] 李雪灵,李玎玎,刘京,等.创业拼凑还是效果逻辑?理论适用条件与未来展望[J].外国经济与管理,2020,42(1):17-29.

[5] LAAMANEN T, WALLIN J. Cognitive dynamics of capability development paths[J]. Journal of Management Studies, 2009, 46(6):950-981.

[6] CANAS J, QUESADA J, et al. Cognitive flexibility and adaptability to environmental changes in dynamic complex problem-solving tasks[J]. Ergonomics,2008,46(5):482-501.

[7] EDWARDS JEFFREY R, CABLE DANIEL M, WILLIAMSON IAN O,et al. The phenomenology of fit: linking the person and environment to the subjective experience of person-environment fit[J]. J Appl Psychol, 2010,91(4):802-827.

[8] 蒲明,孙德升.创业者知识继承与衍生企业创生研究——基于创业要素的观点[J].科技与管理,2013,15(5):49-53.

[9] 吕迪伟,冉启斌,蓝海林. 认知学派与战略管理思想演进、发展与争鸣[J]. 南开管理评论, 2019,22(3): 214-224.

[10] MARTIN MATTHEW M, RUBIN REBECCA B. A new measure of cogintive flexibility[J]. Psychological Reports, 1995, 76(2):623-626.

[11] DIAMOND A. Executive functions[J]. Annual Review of Psychology, 2012, 64(1):135-168.

[12] IONESCU T. Exploring the nature of cognitive flexibility[J]. New Ideas in Psychology, 2012, 30(2):190-200.

[13] GENET J J, SIEMER M. Flexible control in processing affective and non-affective material predicts individual differences in trait resilience[J]. Cognition & Emotion, 2011, 25(2):380-388.

[14] ROBERTS R P, WIEBELS K, SUMNER R L, et al. An fMRI investigation of the relationship between future imagination and cognitive flexibility[J].Journal of Small Business Management, 2017, 95:156-172.

[15] 邓少军. 高层管理者认知与企业动态能力演化——基于中国企业转型升级背景的实证研究[D]. 上海:复旦大学, 2010.

[16] BARBEY ARON K, COLOM ROBERTO, GRAFMAN JORDAN. Architecture of cognitive flexibility revealed by lesion mapping[J]. Neuroimage, 2003, 82:547-554.

[17] BIRAGLIA A, KADILE V. The role of entrepreneurial passion and creativity in developing entrepreneurial intentions: insights from American homebrewers[J]. Journal of Small Business Management, 2017,55(1): 170-188.

[18] SENYARD J, BAKER T DAVIDSSON P. Entrepreneurial bricolage: towards systematic empirical testing[J]. Frontiers of Entrepreneurship Research, 2009, 29(5):5-15.

[19] SENYARD J, BAKER T, STEFFENS P. Bricolage as a path to innovativeness for resource-constrained new firms[J]. Journal of Product Innovation Management, 2014, 31(2):211-230.

[20] 吴义刚. 创业拼凑、网络耦合与企业家集聚外部性研究[J]. 科技进步与对策, 2014(15): 153-155.

[21] FUGLSANG L. Bricolage and invisible innovation in public service innovation [J]. Journal of Innovation Economics & Management, 2010(1): 67-87.

[22] OSIYEVSKYY O, DEWALD J. Explorative versus exploitative business model change: the cognitive antecedents of firm level responses to disruptive innovation[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2015, 9(1):58-78.

[23] GRANOVTTER M. Economic action and social structure: the problem of embeddedness[J]. American Journal of Sociolog, 1995, 91(3):481-510.

[24] UZZI B. Social structure and competition in interfirm networks: the paradox of embeddedness[J]. Administrative Science Quarterly, 1997,42(1):35-67.

[25] SAHAYM, ARVIN. Born with a silver spoon of legitimacy but struggling for identity? the paradox of emerging spin-offs in a new sector[J]. Journal of Business Research, 2013, 66(11): 2210-2217.

[26] STEFANO B, FRANCESCO L. Mobility of skilled workers and co-invention networks: an anatomy of localized knowledge flows[J]. Journal of Economic Geography, 2009(4):439-468.

[27] ANDREA F, ROBERTO G. Spinoffs and their endowments: beyond knowledge inheritance theory[J]. Journal of Intellectual Capital, 2016, 17(3):570-589.

[28] HERVAS-OLIVER J, LLEO M, ROBERTO C. The dynamics of cluster entrepreneurship: knowledge legacy from parents or agglomeration effects? the case of the Castellon ceramic tile district[J]. Research Policy, 2017, 46(1):73-92.

[29] BINGHAM C B, EISENHARDT K M. Response to Vuori and Vuori′s commentary on "Heuristics in the strategy context"[J]. Strategic Management Journal, 2014, 35(11): 1698-1702.

[30] BAKER T, ALDRICH H E. Bricolage and resource-seeking: improvisational responses to dependence in entrepreneurial firms[R]. Working Paper. Madison, WI: School of Business, University of Wisconsin-Madison, 2000.

[31] BROWNHILDER N.From entrepreneurial intentions to behavior: the role of anticipated regret and proactive personality[J]. Journal of Vocational Behavior,2019,112:311-324.

[32] OBSCHONKA M, HAHN E BAJWA, NIDA UL HABIB. Personal agency in newly arrived refugees: the role of personality, entrepreneurial cognitions and intentions, and career adaptability[J]. Journal of Vocational Behavior, 2018, 105(4):173-184.

[33] 左莉, 周建林. 认知柔性、创业拼凑与新企业绩效的关系研究——基于环境动态性的调节作用[J]. 预测, 2017, 36(2): 17-23.

[34] MARTIN M, STAGGERS M, SYDNEY M, et al. The relationships between cognitive flexibility with dogmatism, intellectual flexibility, preference for consistency, and self-compassion[J]. Communication Research Reports, 2011,28(3):275-280.

[35] 易朝辉, 罗志辉.网络嵌入、技术能力与大学衍生企业绩效[J].科研管理, 2015,36(10): 94-103.

[36] 杨震宁, 李东红, 范黎波. 身陷“盘丝洞”: 社会网络关系嵌入过度影响了创业过程吗[J]. 管理世界, 2013(12): 101-116.

[37] WANG C, RODAN S, FRUIN M, et al. Knowledge networks, collaboration networks, and exploratory innovation[J]. Academy of Management Journal, 2014, 57(2): 484-514.

[38] 于晓宇,陈颖颖,蔺楠,等.冗余资源、创业拼凑和企业绩效[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版), 2017(4): 3-4.

[39] 尹俣潇, 梅强, 徐占东. 创业网络关系嵌入与新创企业成长——创业学习的中介作用[J]. 科技管理研究, 2019, 39(5): 199-206.

(责任编辑:万贤贤)