0 引言

2014年,李克强总理在达沃斯论坛上提出要在中国掀起大众创业、草根创业的新浪潮,最终实现万众创新、人人创新的局面。2018年,国务院下发文件《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》。自此,大众创业、万众创新逐渐成为激发广大群众创造力、推动经济结构调整的重要手段,为我国经济社会发展汇聚新动能。在这种背景下,通过市场化机制、专业化服务和资本化途径构建的低成本、便利化、全要素、开放式的新型创业公共服务平台如雨后春笋般蓬勃发展。新型创业公共服务平台充分发挥“互联网+”的作用,收集各种创业项目、创业就业信息和创业培训课程,为高校毕业生以及广大社会人员提供系统科学的创业服务,实现创新与创业结合、线上与线下互动。互联网与传统产业的结合可以为产业升级带来技术支持和思想革新,平台模式是“互联网+”的重要特征[1]。互联网创业服务平台是实现创业资源跨界整合和创业服务效率提升的有效方式,通过平台将各方资源有效聚集起来从而有利于各方共同创造价值,避免信息不对称问题。

随着互联网法律逐步健全以及“互联网+”产业的快速发展,互联网创业服务的发展和推广成为亟待解决的问题,但当前互联网创业服务平台普及率较低,平台建设存在的诸多问题严重制约了“互联网+创业”本应发挥的重要作用。目前,学界对“互联网+创业”的研究多局限于“互联网+创业”的重要性、特点、机理等理论层面,以及对互联网创业生态系统特征、结构、机制和策略问题的案例研究[2]。较少有针对提升互联网创业服务效率的具体研究,比如对互联网创业服务平台运作机制和推广问题的研究。此外,互联网创业服务不能仅从平台管理者的角度进行研究,用户感知和满意度对平台建设和发展同样重要。为弥补现有研究不足,本研究基于信息系统成功模型的相关文献,从平台使用者角度收集一手数据,以期了解互联网创业服务平台建设现状,找出阻碍用户使用互联网创业服务平台的影响因素,对于提升各类互联网创业服务平台在公众创业中发挥更大作用具有较大的学术价值和理论意义。公众对互联网创业服务平台的接受意愿既受到外部因素影响,也取决于公众心理层面的差异,本文基于过程分析,构建“互联网+创业”服务平台用户使用模型,探索其使用意愿影响因素,进而提出提升互联网创业服务平台使用意愿的对策建议,将“互联网+”更好地融入创业服务平台,为创业者提供优质、高效、便利的创业服务。

1 理论背景与研究假设

1.1 “互联网+创业”服务

“互联网+”时代为大众创业、万众创新提供了前所未有的机遇,“互联网+”平台模式和平台经济能够最大限度聚集不同类型的资源提供者群体和消费者群体,有利于创业者进行资源优化和整合。互联网创业服务能够快速发展,一方面是因为我国处在特定经济发展阶段,政府对创新创业的政策支持力度空前,另一方面是由于各类互联网创业服务平台为大众创业营造了一个低门槛、便捷化、低成本的创业环境。如国内的创业邦、i黑马、36氪、腾讯创业服务平台以及专为大学生创业提供服务的全国大学生创业服务网等诸多一站式创业服务平台,通过为用户提供创业资讯、财税、知识产权、法律、人力资源等创业服务,帮助创业者获得信息、人才、资金和经验,助力平台用户实现创业梦想。国外的创业平台功能也大致如此,如美国的科技类博客Techcrunch,不仅为创业者提供丰富的创业服务内容,还为创业者和投资者之间建立起了相互联系的关系网络。

尽管互联网创业服务平台体现出相对于传统创业帮扶渠道更便捷、更高效的优势,且在国家政策支持和全民创业需求下,各类虚拟网上创业服务平台如雨后春笋般涌现,但学界对于互联网创业服务平台概念并没有明确的定义。本研究结合国内外互联网创业服务平台的内容和特点以及调研过程中获得的信息,按照逻辑学中关于定义的规范,将互联网创业服务平台的种概念界定为虚拟空间,属差特征分别从主体目标特征、客体对象特征、原则方针特征、实现路径特征、实践结果特征几个方面进行提炼。具体来说,互联网创业服务平台是指在帮助创业者实现创业或更好创业的过程中,以提高创业服务水平为目的,充分利用互联网、大数据等新技术发布创业政策、提供创业项目和资金、开展创业培训和咨询、策划产品销售、媒体公关服务等途径整合创业资源的虚拟空间。按平台规模和服务覆盖范围划分,包括全国性互联网创业服务平台、区域性或地方性互联网创业服务平台;按创业服务类型划分,包括提供各类创业资源的综合型互联网创业服务平台、专注于某项创业服务功能的专业型互联网创业服务平台;按平台主体不同分为政府主导的互联网创业服务平台、私营部门主导的创业服务平台、混合型互联网创业服务平台;按平台运作模式划分,包括单纯的线上创业服务平台、线下咨询预约+线上定制购买服务模式的互联网创业服务平台、线下实体空间和线上虚拟平台共同承载创业服务模式的互联网创业服务平台。本研究调研对象主要以高校毕业生创业者为主,其创办企业多为小微企业,选择互联网创业服务平台多集中于全国大学生创业服务网和市级中小企业公共服务平台,这类创业服务平台均为综合型创业服务平台,主要通过互联网技术在线提供各类创业咨询服务。

关于互联网创业服务平台的研究,已有文献主要围绕创业服务平台建设和互联网创业生态系统运作等方面展开。在互联网创业服务平台的作用方面,辜胜阻[3]认为,众创空间的迅速发展为创业活动提供了资金、人才、信息、技术以及专业服务等,且融资渠道的拓宽有利于分散创业风险;周文辉[4]基于“海尔+雷神”案例研究发现,创业平台可以对企业赋能,具体包括结构赋能、领导赋能、心理赋能、资源赋能和文化赋能等维度,且创业平台赋能会对企业绩效产生影响。在互联网创业生态系统问题方面,王正沛[5]通过对众筹平台的案例研究发现,新型创业生态系统正是由线上创业资源和线下创业资源相互融合形成,不同区域创业生态系统之间也是通过互联网建立合作关系。

综上所述,目前对于互联网创业服务平台的研究多从宏观角度切入,且已有研究多从平台主办者角度出发,缺少从用户角度探索对互联网创业服务平台参与意愿的研究。然而,若要充分发挥“互联网+创业”服务的作用,一方面要保障互联网环境,加快互联网配套基础设施建设;另一方面也要加强互联网创业服务平台系统的软件环境建设,提升创业服务平台的信息品质、系统品质和服务品质,同时最大程度实现用户与平台的良性互动。对互联网创业服务平台建设最根本的要求是符合广大创业者需求,只有提高用户满意度,才能提升其对创业服务平台的使用意愿,进而最大程度实现互联网创业服务平台整合各类创业资源的目的。

1.2 文献综述与理论模型

1.2.1 互动性

互动性是一个在社会学科中被广泛使用的概念,诸多经典理论强调互动在个体与社会环境之间发挥重要作用。社会认知理论认为,个体行为、认知及社会环境之间构成相互依赖、相互连接的动态关系,其交互强度会随着因素和环境的变化而发生变化[6]。传播理论提出准社会互动概念,用于研究公众与大众传播媒体的互动关系,并解释其与一般社会互动之间的差异。互动性维度是根据准社会互动理论内涵提出的,在本研究中表述为线上线下互动是根据本文研究主题而定,实际上是用户的一种价值感知,较多文献将感知价值应用于行为意愿研究。由于个体认知和行为积累既造就环境又离不开环境[7],具有创业意愿或正在进行创业活动的用户在使用互联网创业服务平台时会对平台和其它用户产生影响,用户互动将用户与用户、用户与信息联系在一起,而研究表明这种互动会对个体用户、其它用户以及平台三方产生影响[8]。

1.2.2 计划行为理论

计划行为理论被广泛应用于社会科学不同领域,是一种用于解释行为意愿或实际行为的普适性理论。计划行为理论认为,个体行为并非完全出于自愿,而是处于控制之下,影响个体行为的因素包括态度、主观规范和知觉行为控制。其中,态度是个体对某项行为所持的正面或负面评价,主观规范是个人在采取某一特定行为时所感受到的社会压力认知,知觉行为控制是个人预期在采取某一特定行为时自己所感受到可以掌控的程度,三个因素共同影响个人采取某一特定行为的行动倾向。计划行为理论是Ajzen(1991)将知觉行为控制变量加入到理性行为理论后得来的,理性行为理论认为,行为意愿由个体对行为的态度和主观规范决定,然而研究表明,主观规范可能通过态度间接影响行为意愿,且态度和主观规范对行为意愿的影响很难区分开来[9]。相比态度,主观规范对行为意愿的影响更显著[10],理性行为理论中个体行为意愿受意志控制的假定严重制约了理论的适用性[11]。在互联网创业服务平台使用上,用户行为意愿更多地受到外界促进或阻碍因素的影响,而不是个人的主观规范,主观规范维度与本文研究问题不相适应。因此,本文不考虑将主观规范作为互联网创业服务平台用户使用意愿的影响因素,已有相关研究证明了这种做法的合理性[12]。

1.2.3 信息系统成功模型

信息系统成功模型最早由Delone&Mclean于1992年提出,两位学者综合多个理论提出由信息品质、系统品质、使用、用户满意度、个人影响和组织影响6个变量组成的信息系统成功模型。该理论以信息传播理论为基础,将信息可靠性、准确性和时效性作为测量的关键指标,但忽略了信息系统的“服务质量”,在一定程度上影响了模型解释力。于是,Delone&Mclean在2003年提出了修订的信息系统成功模型,修订后的6个评估变量为信息品质、系统品质、服务品质、对使用的关注(使用)、用户满意度和净收益。该模型中每个维度权重不同,其中,信息质量通过准确性、时效性、完整性、持续性、相关性等指标评估,在单个信息系统和复杂信息系统评估中,信息品质、系统品质和服务品质所起的作用大小不同,净收益取代初始模型中的个人影响和组织影响两个变量,因此扩大了理论模型的外延,从而增强了模型解释力。通过调研过程中的访谈发现,多数用户使用创业服务平台主要是为了发现商机、寻找项目以及搜寻创业过程中工商注册、财税服务、社保服务、法律服务等创业服务相关知识和信息。因此,本文在信息系统成功模型的3个维度中只选取信息品质作为测量变量。在IS领域中对信息系统成功或使用进行研究主要是基于创新扩散理论、期望确认理论和科技接受模型[13]。本文分别针对以上3个模型对信息系统使用相关研究进行梳理。

Seddon(1997)对最初的信息系统成功模型提出了质疑,其认为,该模型混淆了信息系统成功的过程和因果,将模型中表示信息系统结果的使用变量换成感知有用性这一表示系统内在特性的变量,并且提出净收益变量,用以修正原信息系统成功模型受益群体中忽视整个社会的问题。修正后加入感知有用性,即科技接受模型中的感知有用性概念。该模型认为,信息质量和系统质量直接影响感知有用性和用户满意度,用户满意度决定用户的系统使用行为,以此表征信息系统是成功的,这种成功会给个人、组织和社会带来净收益[14]。学界往往将科技接受模型(TAM)进行扩展用以研究某个信息系统的用户使用行为,修正模型以及由此发展而来的整合信息系统接受模型(UTAUT)被广泛应用在信息系统使用研究中。

Bhattacherjee[15]将期望确认理论引入信息系统持续使用情景中,形成了信息系统持续使用的期望确认模型( ECM-ISC),包括期望确认度、感知有用性、满意度和持续使用意愿4个变量;曹园园等[16]基于情感依赖与ECM-ISC的整合模型,研究SNS采纳后用户持续使用行为时发现,改进后的模型具有更高的解释力;赵杨[17]基于信息系统持续使用期望确认模型研究了用户对图书馆APP持续使用意愿的发生机理,证实了信息质量、系统质量、服务质量、感知有用性、期望确认和用户习惯均对其持续使用意愿具有影响。

创新扩散是以一定方式在社会系统各成员之间随时间进行传播的过程,分为了解、兴趣、评估、试验和采纳5个阶段。该理论主要关注创新自身特征、采纳创新的个体或组织特征、采纳创新的决策过程、采纳创新的结果和影响、创新扩散方式和渠道5个方面。其中,创新扩散渠道和创新系统是影响创新传播效果的主要因素,而创新事物的特征决定了创新传播速度和程度,具备相对优势、可感知性、兼容性、复杂性和可靠性的创新事物更有利于创新扩散。总之,发生于某一社会系统中的创新扩散活动主要受到个体特质、系统内部结构特征和系统外部环境3种因素制约。该理论所指的创新主要是新的信息系统或技术。

综上所述,影响信息系统使用意愿的高频影响因素是科技接受模型、创新扩散理论和期望确认理论中所明确的各个维度。其中,满意度在各类信息系统使用意愿模型中出现频率较高,是影响用户使用意愿的关键因素;基于TAM、DOI、ECT的改进或整合的信息系统成功模型虽然被广泛应用于新的科技产品或各类网络信息系统研究中,但还未被应用于互联网创业服务平台这一新兴事物的研究。因此,本文将经典计划行为理论和信息系统成功模型应用于互联网创业服务平台用户持续使用意愿模型构建中,分析创业者如何感知当前各类创业服务平台对比传统创业服务所具有的优势及给创业者带来的便利。信息系统成功模型不能完全解释互联网创业服务平台如何发挥作用进而被用户广为接受,而计划行为理论虽然能够很好地从个体心理层面解释用户意愿和行为,但无法考察网络平台性能和品质对用户的影响。这两个经典理论模型虽然被广泛应用于信息系统成功和个体意愿的解释,但都无法独立解释本文的研究主题,而二者结合构建理论模型既有文献支持又能够优势互补。此外,诸多成功创业案例表明,创业不是单枪匹马而是集体合作,“互联网+创业”服务平台能满足创业者寻求志同道合创业伙伴的心理需求,因而大多具备不同方面的互动功能。因此,本研究尝试从政府创业扶持政策、线上平台与线下创业帮扶的互动等社会影响层面,探讨其对互联网创业服务平台这一虚拟社群的影响,在模型构建中引入线上线下互动变量,研究用户在创业服务平台交互功能下展开的线上线下互动,是否以及如何影响用户对互联网创业服务平台的接纳程度。本研究将政策影响和互动性融入信息系统,使用高频影响因素和经典理论模型构建一个整合性模型,用于解释用户使用互联网创业服务平台的行为和相关因素,既符合创业活动的特点,又区别于其它互联网服务平台。其中,创业扶持政策和线上线下互动属于互联网创业服务平台的外部环境,信息品质、系统品质和服务品质是互联网创业服务平台系统质量的3个维度。

1.3 研究假设与模型构建

影响创业服务平台使用意愿的因素众多,但关于互联网创业服务的研究大多是理论层面探讨,或是通过文献回顾和访谈进行分析,缺乏系统的研究架构。本研究借鉴经典理论中的重要概念,基于信息系统成功模型提出一个新模型,用以解释公众对互联网创业服务平台持续使用意愿的影响因素。整合多种理论观点既可以概括用户使用创业服务平台的原因,又可以洞悉平台使用意愿和倾向,具有合理性和完整性。本研究虽然整合了计划行为理论和信息系统成功模型,但并未包含已有理论的所有维度,而是选择适用于本研究的变量,并根据我国“互联网+创业”服务平台的实际情况加入其它变量,不但有助于解释用户使用“互联网+创业”服务平台意愿的影响因素以及因素之间的相互关系,而且提高了理论解释力。

1.3.1 创业扶持政策与知觉行为控制

政府政策对创新创业的影响是潜移默化的,部分研究表明,宏观政策干预会影响创业者创业意愿和创业积极性,而“互联网+创业”既是信息技术驱动下的新型创业模式,又是一种高效便捷的创业服务提供方式。政府创业政策会进一步强化互联网创业服务平台推广力度,从而增强用户对互联网创业服务平台的认知程度,进而增强其知觉行为控制和使用意愿。杨增光[18]在研究医师合理处方行为时发现,政府政策支持力度越大,医师对合理用药的认知越强,知觉行为控制也就越强,最终显著影响其开具合理处方的行为意愿;黄涛等[19]使用计划行为理论拓展模型研究游客价值观和景区政策对游客环境责任行为的影响,通过对景区510名游客的问卷调查发现,景区政策对游客知觉行为控制转化为环境行为意向具有正向调节作用。诸多研究发现,环境、促进条件等外部性因素都会显著正向影响知觉行为控制,政府政策作为政府宏观调控的手段,具有规范社会行为的导向作用,而创业扶持政策有助于营造创新创业氛围并提供支持创业的外部条件,进而显著影响行为者的知觉行为控制和行为意愿。基于以上分析,本研究提出以下假设:

H1:创业扶持政策正向显著影响知觉行为控制。

1.3.2 兼容性与知觉行为控制

兼容性是指新技术符合用户以往经验和习惯的感知,如果新技术与用户已有价值观、习惯一致,则会成为用户使用该技术的主要驱动因素。Michel Clement(2009)在研究消费者网络电影下载行为时发现,下载供应商提供符合以往媒体消费习惯的内容才能得到消费者青睐,也即兼容性显著正向影响消费者知觉行为控制,并显著影响其使用意愿。因此提出如下假设:

H2:兼容性正向显著影响知觉行为控制。

1.3.3 线上线下互动与知觉行为控制

线上线下互动是指各互联网创业服务平台通过定期举办线下活动方便与创业者交流互动。如创业邦既提供系统的互联网创业服务,也开展完备的线下活动,实现线上线下互动。同时,创业邦也会与其它线下实体创业服务机构建立联系、整合资源,实现线下服务互联网化。本研究中的线上线下互动还包括平台用户之间通过线上建立互动关系以便随时开展创业信息线下沟通交流。李颖[20]在研究知识问答社区用户心流体验与持续知识共享意愿的关系时,验证了互动性对用户感知控制力具有显著正向影响,其研究模型中的感知控制力是用户对知识共享行为掌控程度的感知,与知觉行为控制和感知行为控制的概念内涵基本一致。因此提出如下假设:

H3:线上线下互动正向显著影响知觉行为控制。

1.3.4 知觉行为控制与使用意愿

在计划行为理论中,知觉行为控制与主观规范、行为态度不同的是其还涉及客观因素考量,受到知觉强度和控制信念影响[21]。具体是指个体能够感知促进或阻碍某行为的因素以及在这种影响下个体对实施该行为掌控的程度。行为控制对行为意愿的正向影响已被学界诸多研究所证实,用户知觉行为控制越强,越能够按照自己的意愿行动,使用互联网创业服务平台才会更加自主和顺畅。易红等[22]研究认为,市民在选择移动阅读行为时,知觉行为控制感越强的市民,对移动阅读的使用意向越高。因此提出如下假设:

H4:知觉行为控制正向显著影响使用意愿。

1.3.5 信息品质与满意度

信息技术系统成功与否很大程度上取决于信息品质的高低,丰富的信息内容和较强的时效性会让系统更易于被用户接受。创业和就业服务讲求时效性,创业服务平台的信息品质主要包括创业、就业信息的及时性、准确性、清晰性、全面性几个方面,Heeseok Lee[23]在研究企业对ASP(一种为用户提供IT服务的租赁软件)使用意愿时发现,信息品质对于提升使用者满意度、信任度和使用意愿具有显著正向影响;曹鹏(2017)在研究高校图书馆微信用户接受行为时发现,信息品质会显著影响用户对高校图书馆微信平台的接受行为。因此提出如下假设:

H5:信息品质正向显著影响用户使用意愿。

1.3.6 系统品质与满意度

系统品质往往是指用户对某一信息系统准确性、快速性和一致性的感知。杨丽娜[24]认为,如果用户感知到虚拟学习社区系统具有较好的有用性和易用性以及强大的功能,会在一定程度上推进用户的学习过程,使其更加愿意接纳虚拟学习社区;曾李[25]在研究用户手机阅读应用软件持续使用行为的影响因素时发现,系统品质对用户持续使用具有正向显著影响。因此提出如下假设:

H6:系统品质正向显著影响用户使用意愿。

1.3.7 服务品质与满意度

服务质量评价主要从可靠性、响应性、保证性、个性化等维度测量。Cho-Fan Lin(2018)认为,用户希望自己的询问和请求能够得到及时回应和反馈,并通过研究来电显示应用程序发现,服务质量正向影响用户对应用系统的满意度;Siti Mardiana[26]在政府办公环境中验证信息系统成功模型时发现,系统质量和服务质量都是政府部门工作人员对信息系统使用意愿的重要影响因素。本研究结合互联网创业服务的特点,引入工商领域广为应用的稳定性维度,并提出如下假设:

H7:服务品质正向显著影响用户使用意愿。

1.3.8 满意度的中介作用

满意度是指个人对某事物所持正面态度以及评价程度,满意度会影响个人行为和活动。本研究中的满意度是用户在使用某一个创业服务平台后,对其服务情况作出的整体评价。一般来说,评价结果好坏会影响用户是否继续使用该互联网创业服务平台,满意度常被用作中介变量解释行动者行为意愿的影响因素。代宝[27]在研究SNS使用意愿时发现,用户态度正向影响其使用意愿,且对感知易用性和感知有用性起到中介作用。因此提出如下假设:

H8:满意度正向显著影响用户使用意愿;

H8a:满意度在信息品质与用户使用意愿之间具有中介作用;

H8b:满意度在系统品质与用户使用意愿之间具有中介作用;

H8c:满意度在服务品质与用户使用意愿之间具有中介作用。

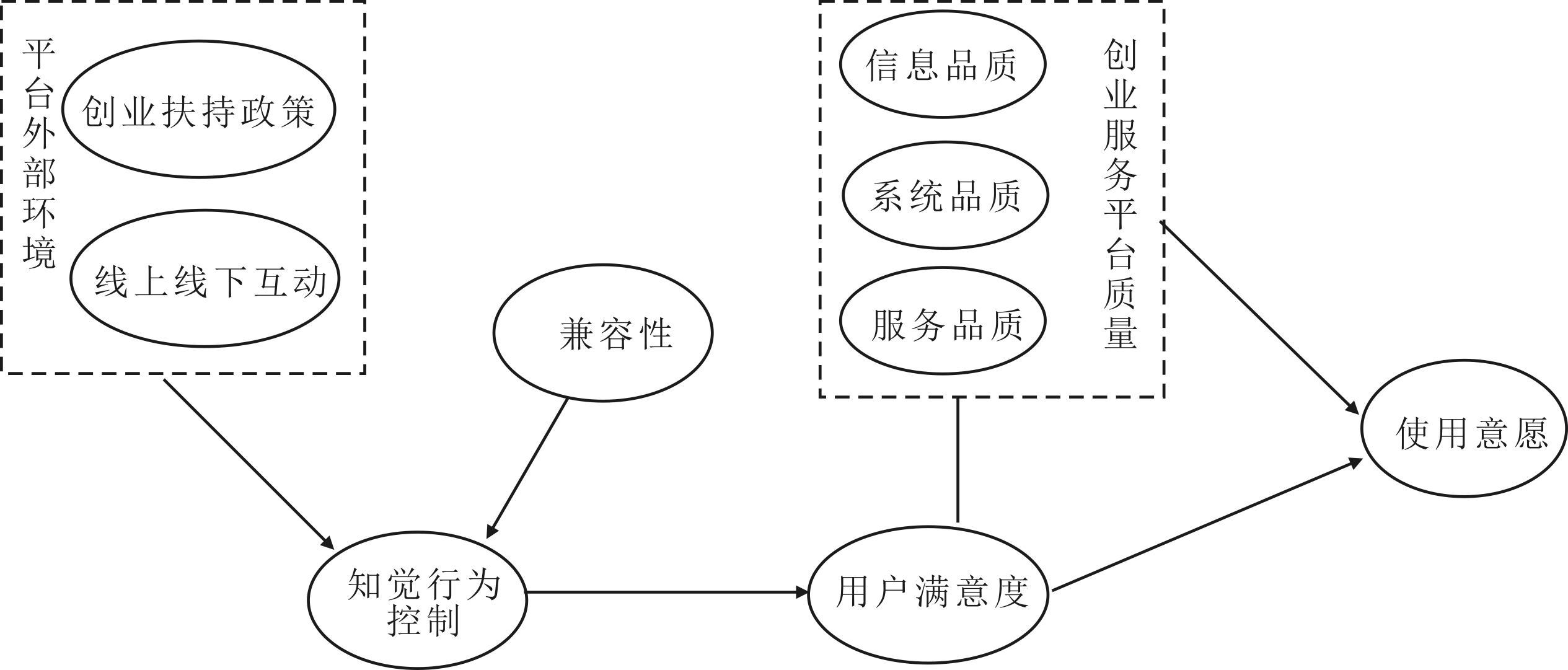

综上所述,本研究提出如图1所示的研究架构。模型以使用意愿作为因变量,自变量包括创业扶持政策、兼容性、线上线下互动、信息品质、系统品质、服务品质,其中,创业扶持政策、兼容性和线上线下互动通过知觉行为控制这一中介变量影响使用意愿;信息品质、系统品质和服务品质通过用户满意度这一中介变量影响使用意愿。

2 研究方法

2.1 研究对象

本研究预试问卷采用便利抽样方法,选取北京地区100位市民进行测试。正式问卷发放从2019年4月3日持续至6月30,选取我国不同地区的5个城市进行随机抽样调查,包括首都、省会城市和地级市,采取分层抽样方法先在每个城市中随机抽取市辖区,然后在每个市辖区随机抽取创业空间(包括高校创业中心和其它各类创客空间),以不记名方式向抽取的创业空间入住商家和潜在创业者共发放调查问卷323份,剔除填写不完整和不符合数据分析要求的问卷,最终回收有效问卷295份,问卷有效回收率为91%。由于本研究以各类创业服务平台使用者为研究对象,因此,填答者均具有互联网创业服务平台使用经历。调查对象涵盖了不同性别、学历和职业人群,其中,男女比例分别为51%和49%,被调查者中绝大多数为本科以上学历,其中博士研究生和硕士研究生分别占比19%和39%,调查样本具有较好的代表性。

2.2 量表设计

本研究量表依据前述研究目的、研究框架以及操作型定义,在参考相关研究量表的基础上,经与该领域权威专家学者多次讨论修订而成。创业扶持政策量表参考相关研究后加以修订测量,主要考虑政府在一定时期内仍是推动创新创业的主要力量,政府政策导向会影响公众创业意识和创业者的创业积极性。兼容性是指互联网创业服务平台与现有创业价值观、以往经验、创业者需求的共存程度。线上线下互动则是对互联网创业服务平台线上与线下创业服务对接、融合程度的测量。信息系统成功模型量表参考国内外已有研究,其中,信息品质测量创业服务平台所提供信息的时效性、全面性以及对用户需求的满足程度,系统品质是用户对系统准确性、快速性、一致性等品质的评价,服务品质则是测量系统服务的质量、快速性、完整性等。用户满意度是用户对互联网创业服务平台满足自身需求程度的感知,使用意愿是使用者继续使用互联网创业服务平台相关应用服务的意愿。基于所有变量的操作型定义构建量表,每个维度均设置3个条目,采用李克特7点尺度两极化形容词量表测量,如表1所示。

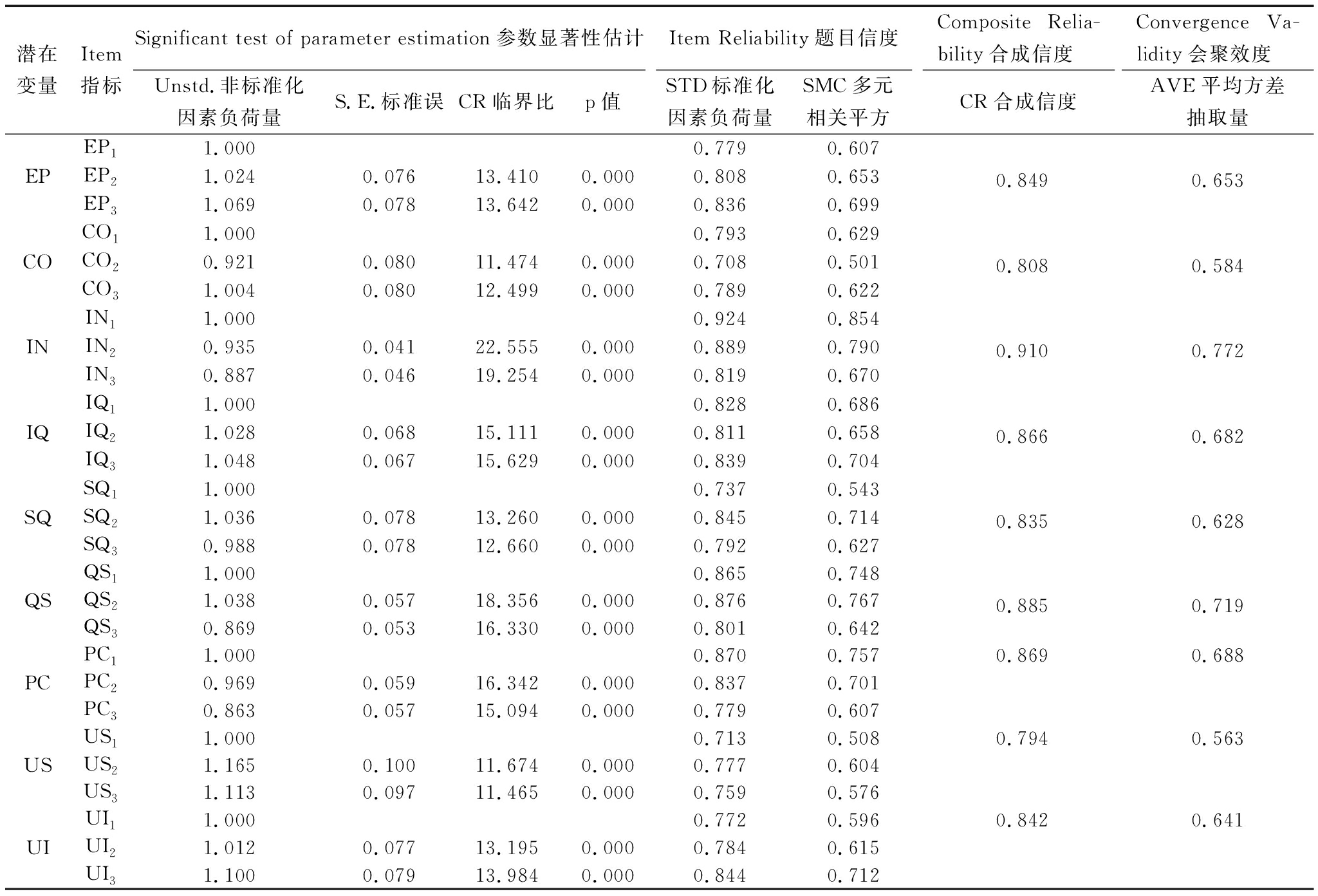

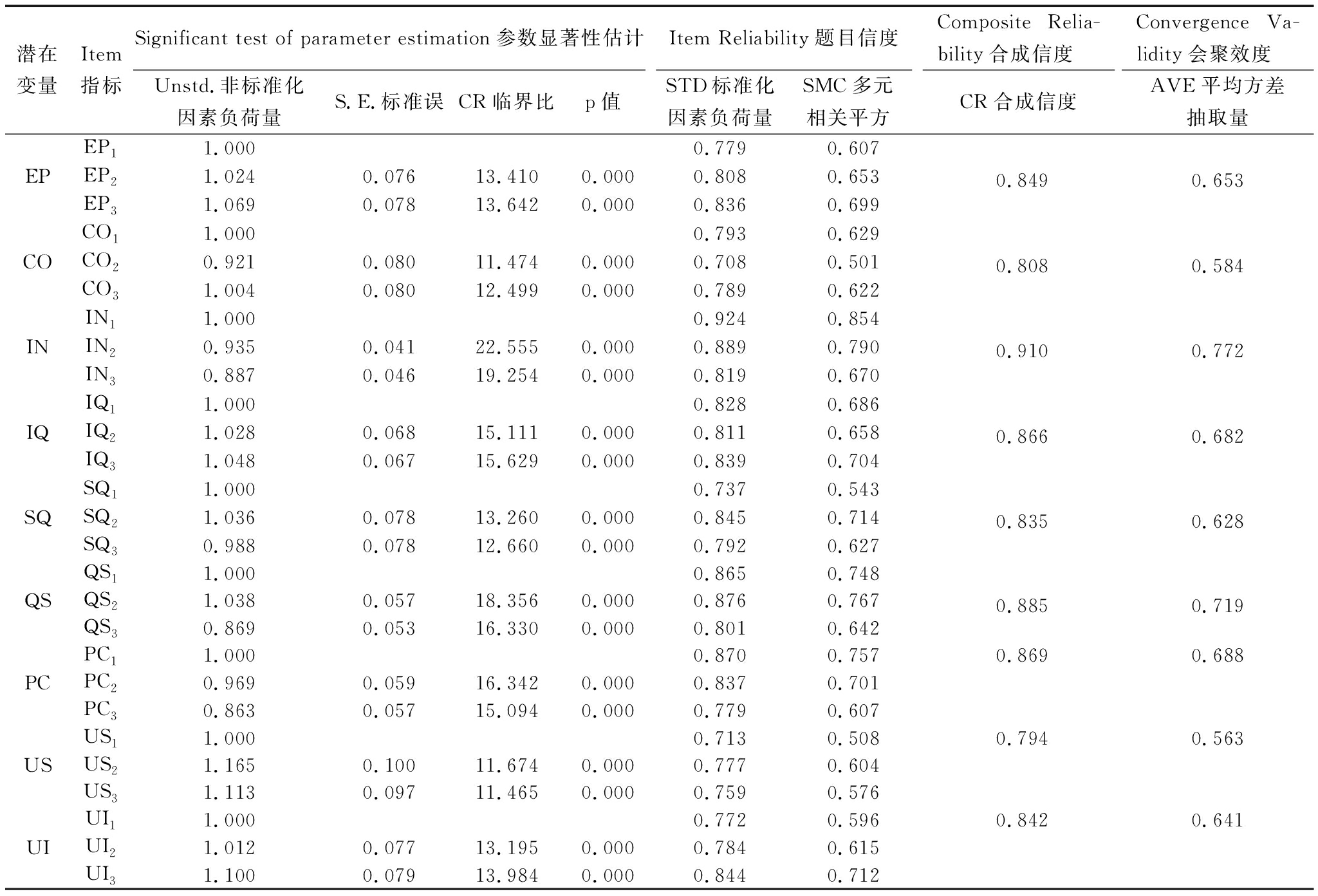

2.3 数据检验

本研究中标准化因素负荷量介于0.708~0.924之间,Anderson[28]建议删除标准化因素负荷量低于0.45的题目,而Chin[29]认为标准化因素负荷量最理想的情况应该大于0.7。按以上标准,本研究中标准化因素负荷量均符合要求,且每个题目均具有较高信度。采用SPSS 23.0对各个维度进行内部一致性检验发现,研究构面的Cronbach's α值介于0.793~0.908之间,均超过0.7,表明每个构面均具有良好的内部一致性;平均方差抽取量均高于0.5,表明测量模型具有良好的会聚效度。因此,本研究9个维度均具有良好的信度和聚合效度。通过对所有维度进行验证性因子分析,显示拟合指标情况如下:χ2 =398.128、DF=228、χ2/DF=1.382、GFI=0.913、CFI=0.976、TLI=0.970、RMSEA=0.036,模型各项拟合指标均达到理想标准。各构面验证性因素分析结果如表2所示。

3 结果与分析

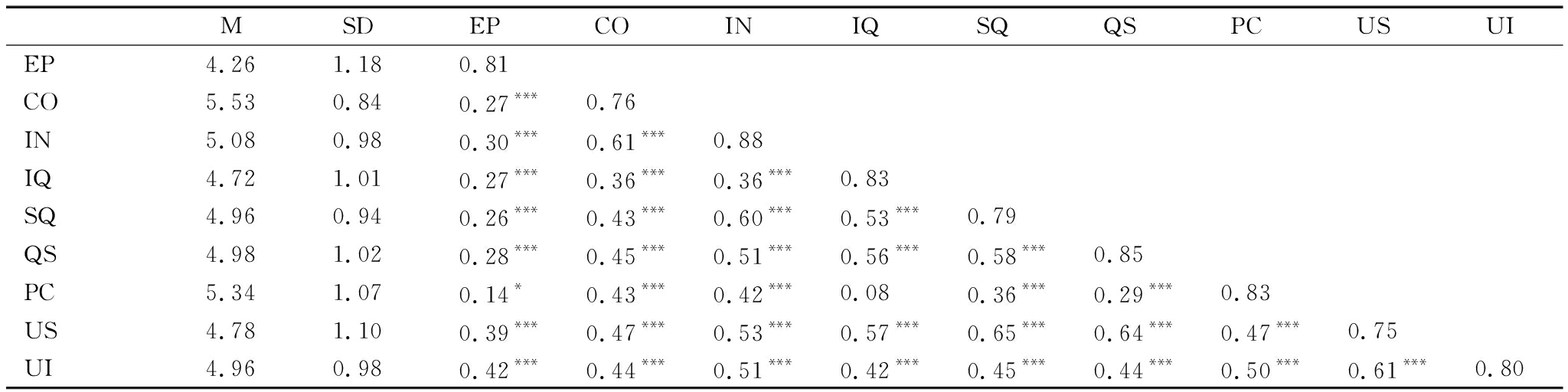

3.1 描述性统计与相关性分析

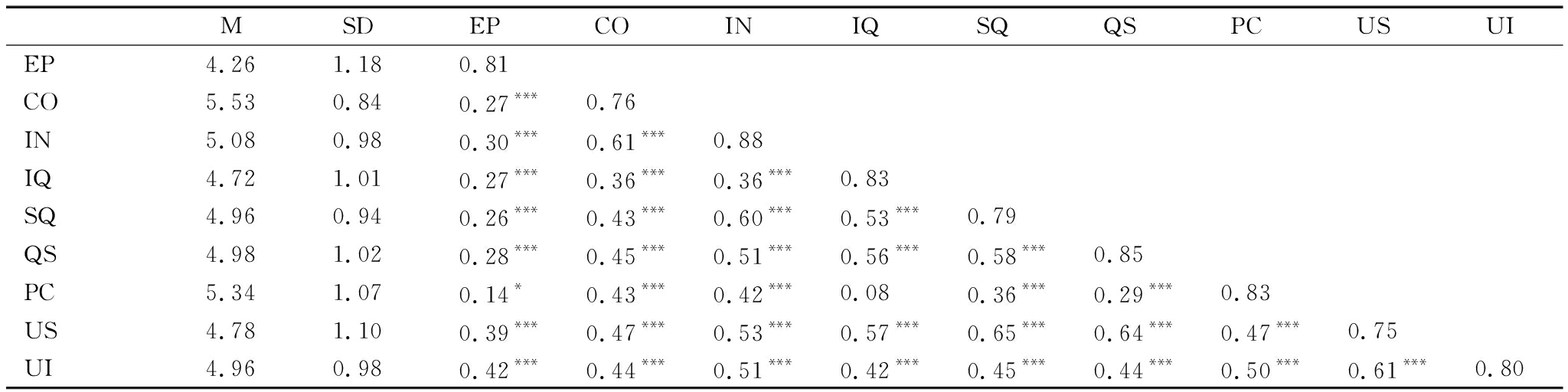

统计分析发现,各变量的Skew绝对值在0~0.89之间,均小于2.00,Kurtosis绝对值在0.05~1.57之间,均小于8.00,符合常态的标准。9个维度的评价均值显示,公众对创业服务平台的接受意向均在正面评价范围内。一般认为,变量因素负荷量和平均方差抽取量(AVE)取值大于0.5,同时信度高于0.7,表示具有收敛效度 [30],因此本研究变量具有较高的收敛效度。同时,各变量的AVE平方根即下表对角线数值均大于各成对变量的标准化相关系数,显示本研究变量间具有良好区分效度。收敛效度和区分效度验证通过进一步表明本研究量表具有可行性。

表1 测量变量及问卷题目来源

变量编码测量变量参考文献EP1我认为政府出台了完善的创业扶持政策朱永跃等(2017)创业扶持政策EP2我认为创业扶持政策对互联网创业平台进行了宣传EP3我认为政府鼓励使用互联网创业服务平台CO1我认为互联网创业服务平台与当前创业服务观念一致陈毅萍等(2016)、赵远婕(2014)兼容性CO2我认为互联网创业服务平台符合我的创业服务需求CO3我认为使用互联网创业服务平台与未来的创业服务趋势相吻合IN1我所使用的互联网创业服务平台能够提供专业、持久的线下创业服务蔡礼彬等(2017)线上线下互动IN2我能够通过互联网创业服务平台与线下创业服务机构建立全天候互动IN3我能与该互联网创业服务平台的其他用户进行线下沟通和交流PC1对我而言使用互联网创业服务平台是方便的袁红平等(2018)、罗福周等(2018)知觉行为控制PC2我能够克服外部阻碍因素使用互联网创业服务平台PC3是否使用互联网创业服务平台完全取决于我自己IQ1我认为互联网创业服务平台可以提供最新的信息何苔丽(2014)信息品质IQ2我认为互联网创业服务平台提供的信息是广泛的IQ3我认为互联网创业服务平台信息的内容符合我的需求SQ1我认为互联网创业服务平台使用者介面是人性化的张景盛等(2011)、刘籹等(2010)系统品质SQ2我认为互联网创业服务平台功能完备SQ3我认为互联网创业服务平台操作程序有清晰的说明QS1我认为互联网创业服务平台能在限定时间内处理我咨询的问题张景盛等(2012)服务品质QS2我认为互联网创业服务平台可以对任何人提供服务QS3我认为互联网创业服务平台能满足不同使用者的特殊需求UI1我愿意主动使用互联网创业服务平台Darko Stefanovic(2016)、朱红灿(2018)使用意愿UI2我目前经常使用互联网创业服务平台UI3我认为互联网创业服务平台值得持续使用US1我认为互联网创业服务平台可以满足我的需求Bhattacherjee (2000) 用户满意度US2我认为互联网创业服务平台满足了我的期望US3我对互联网创业服务平台感到满意

表2 验证性因素分析结果

潜在变量Item指标Significant test of parameter estimation参数显著性估计Unstd.非标准化因素负荷量S.E.标准误CR临界比p值Item Reliability题目信度STD标准化因素负荷量SMC多元相关平方Composite Relia-bility合成信度CR合成信度Convergence Va-lidity会聚效度AVE平均方差抽取量EP11.000 0.779 0.6070.849 0.653 EPEP21.024 0.076 13.410 0.0000.808 0.653EP31.069 0.078 13.642 0.0000.836 0.699CO11.000 0.793 0.6290.808 0.584 COCO20.921 0.080 11.474 0.0000.708 0.501CO31.004 0.080 12.499 0.0000.789 0.622IN11.000 0.924 0.8540.910 0.772 ININ20.935 0.041 22.555 0.0000.889 0.790IN30.887 0.046 19.254 0.0000.819 0.670IQ11.000 0.828 0.6860.866 0.682 IQIQ21.028 0.068 15.111 0.0000.811 0.658IQ31.048 0.067 15.629 0.0000.839 0.704SQ11.000 0.737 0.5430.835 0.628 SQSQ21.036 0.078 13.260 0.0000.845 0.714SQ30.988 0.078 12.660 0.0000.792 0.627QS11.000 0.865 0.7480.885 0.719 QSQS21.038 0.057 18.356 0.0000.876 0.767QS30.869 0.053 16.330 0.0000.801 0.642PC11.000 0.870 0.7570.869 0.688 PCPC20.969 0.059 16.342 0.0000.837 0.701PC30.863 0.057 15.094 0.0000.779 0.607US11.000 0.713 0.5080.794 0.563 USUS21.165 0.100 11.674 0.0000.777 0.604US31.113 0.097 11.465 0.0000.759 0.576UI11.000 0.772 0.5960.842 0.641 UIUI21.012 0.077 13.195 0.0000.784 0.615UI31.100 0.079 13.984 0.0000.844 0.712

表3 潜在变量间相关系数矩阵

MSDEPCOINIQSQQSPCUSUIEP4.261.18 0.81CO5.530.840.27***0.76IN5.080.980.30***0.61***0.88 IQ4.721.010.27***0.36***0.36***0.83SQ4.960.940.26***0.43***0.60***0.53***0.79QS4.981.020.28***0.45***0.51***0.56***0.58***0.85PC5.341.070.14*0.43***0.42***0.080.36***0.29***0.83US4.781.100.39***0.47***0.53***0.57***0.65***0.64***0.47***0.75UI4.960.980.42***0.44***0.51***0.42***0.45***0.44***0.50***0.61***0.80

注:*表示p<0.1,***表示p<0.001

3.2 假设检验

在上述信效度检验的基础上,对整体模型拟合情况以及潜维度之间关系假设进行检验,如表3所示。结构模型分析情况如下:χ2 =438.507、DF=297、χ2/DF=1.476、GFI=0.905、CFI=0.969、TLI=0.963、RMSEA=0.040。模型各项拟合指标均达到理想标准,拟合较好,进而检验其路径系数的显著性水平。其中,创业扶持政策对平台使用意愿的路径系数为0.009,p>0.05;兼容性对知觉行为控制的路径系数为0.265,p<0.05;线上线下互动对知觉行为控制的路径系数为0.266,p<0.05;知觉行为控制对用户满意度的路径系数为0.288,p< 0.05;知觉行为控制对平台使用意愿的路径系数为0.318,p<0.05;信息品质对使用意愿的路径系数为0.162,p<0.05;系统品质对使用意愿的路径系数为0.050,p>0.05;服务品质对使用意愿的路径系数为0.037,p>0.05;用户满意度对使用意愿的路径系数为0.310,p<0.05;信息品质、系统品质和服务品质对用户满意度的路径系数分别为0.260、0.269和0.251,p<0.05。综上可知,H2、H3、H4、H5、H8、成立,H1、H6、H7不成立。

3.3 中介效应分析

本研究采用间接效应(Indirect Effect)自助法检验中介变量的中介作用。间接效应自助法检验的一大优点是弥补了因果步骤法只能逐步检验中介效应的缺陷,该方法对间接效应的估计不需要间接效应服从正态分布,比因果步骤法和系数乘积法更为准确[31]。根据Hayes[32]的建议,使用Bootstrap技术,重复抽样10 000次,采用偏差校正的百分位数方法(Bias-corrected percentile method)计算Bootstrap结果的95%置信区间(Confidence Interval,CI),如果95%置信区间不包含0,则结果具有统计学意义,即中介效应存在。在本研究的中介模型间接效应分析中,EP→PC→UI的总效果中信赖区间包含0[-0.047,0.071],中介效应仅为0.003,表明该中介效应不显著,即知觉行为控制在创业扶持政策与使用意愿之间无中介作用;EP→PC→US的链式中介对UI的中介效应仅为0.001,置信区间包含0[-0.015,0.024],因此该中介效应也不显著,即知觉行为控制在创业扶持政策与用户满意度之间无中介作用;其它中介路径的95%置信区间均不包含0,表明其它中介效应均具有统计学意义。具体来说,知觉行为控制分别在兼容性、线上线下互动与使用意愿之间具有中介作用,用户满意度对知觉行为控制与使用意愿的中介效应成立,知觉行为控制和用户满意度两个中介变量分别对创业扶持政策、兼容性、线上线下互动与使用意愿的双中介效应成立,用户满意度在信息系统品质的3个维度与使用意愿之间具有中介作用,即H8a、H8b和H8c成立。

4 结论与启示

4.1 研究结果与讨论

通过以上实证分析,得出以下结论:①用户对政府创业扶持政策的影响并不敏感,政府创业扶持政策不能对用户接纳互联网创业服务平台产生正向影响;②兼容性、线上线下互动会对用户使用互联网创业服务平台的知觉行为控制产生显著正向影响;③信息品质对用户使用互联网创业服务平台的意愿具有显著正向影响;④信息品质、系统品质和服务品质均可以通过用户满意度间接影响用户持续使用意愿。其中,信息品质能够直接作用于用户对互联网创业服务平台的使用意愿。

实证研究结果未显示创业扶持政策对知觉行为控制具有显著影响,这是由于政府各类创业扶持政策在很大程度上促进创业,并在一定程度上推广了互联网创业服务平台,使平台让更多用户熟知,但并没有增强用户使用平台能力的感知。是否愿意接纳互联网创业服务平台这一新兴的创业帮扶模式,更多取决于这种模式与以往创业帮扶方式在价值观念、内在形式、实际功能等方面的共存程度以及是否符合自身需求。因此,兼容性能够增强用户对使用互联网创业服务平台的知觉行为控制,同时这种知觉行为控制作为中介变量能够在平台兼容性与用户使用意愿之间发挥显著作用。创业服务平台能否与传统线下创业服务机构实现对接甚至深入融合,以及与用户实现有效互动在用户体验过程中具有重要作用。因此,用户感知互动价值越高,用户知觉行为控制感知就越强。创业是一项创业者运营和组织各项资源判断、推理、协调的高层次价值创造活动,创业活动的深入开展需要资源拥有者各方实现深度交流互动,因而感知线上线下互动性正向影响用户知觉行为控制,进而影响用户满意度。通过实地调研也发现,这种互动价值对于刚接触互联网创业服务平台的用户来说具有很大吸引力。当前我国互联网创业服务平台普遍互动深度不够,线上线下融合不足等问题使用户满意度不甚理想,创业服务需要实体运作,“互联网+”是一种服务成本低、便利化的手段,但目前各类互联网创业服务平台或偏重线上互动或偏重线下互动,难以为用户提供深入有效的服务,因而是一种表层次的互动。本文研究发现,兼容性和线上线下互动对知觉行为控制路径系数较大,且对用户使用意愿具有重要影响,可见增强各类互联网创业服务平台的兼容性和线上线下互动性是提升互联网创业服务能力、最大程度发挥平台作用的重要途径,也是今后网上创业服务平台不断改进和完善的方向。

在信息品质、系统品质和服务品质3个信息系统质量测量维度中,只有信息品质能够直接解释用户使用互联网创业服务平台的意愿。本文研究发现,用户满意度在信息系统品质的3个维度与使用意愿之间具有中介作用。因此,用户满意度在创业平台信息系统服务质量与持续使用意愿之间具有实际意义,这一结果与已有研究结论吻合。在创业者创业的各个阶段,及时、丰富的信息对创业者决策具有至关重要的作用.因此,用户对互联网创业服务平台所提供的信息服务感到满意会显著提高其平台使用意愿。要通过提升信息品质增强用户互联网创业服务平台使用意愿,首先要提高信息服务效率,创业信息传播的准确性是互联网创业服务平台的根本,同时还要提升信息服务质量,将创业相关信息短时间内准确地传递给用户,实现创业各方信息互通共享。互联网创业服务平台一般包含创业新闻、创业政策、创业项目、创业基地、创业投融资、创业导师等全套创业服务,相比传统的创业帮扶渠道,互联网创业服务平台大大降低了创业者资源搜集成本,提升了创业者的资源整合效率,系统功能完备可以提升用户满意度,进而增强使用意愿。服务质量要求互联网创业服务平台根据创业市场变化及时调整服务方式和内容,以满足创业者个性化、多元化的动态复杂需求,反之,如果平台提供的服务一层不变,就会使用户流失。基于此,互联网创业服务平台可以考虑建立完善的绩效评估体系,根据用户需求和创业环境变化定期对平台进行评估和改进,使其最大程度满足用户的多样化需求;同时,还可以通过组织创业教育培训和创业相关知识线上讲座,构建网络化、数字化、系统化的创业知识传播体系。由此可见,互联网创业服务平台要想真正为创业者提供有价值的服务,不能将各功能模块简单拼凑,而是要整体布局,构建多层次、立体式的网络系统平台。

4.2 启示与展望

随着“互联网+创业”服务的不断发展,用户需要加强对“互联网+创业”服务的信任和了解,而互联网创业服务平台也需要不断适应“互联网+”技术发展的新要求以及创业者的多样化、高层次创业服务需求,这对各类互联网创业服务平台建设提出了新的挑战。如何真正提升创业者对互联网创业服务平台的持续使用意愿越发成为值得研究的议题。

本文从政府创业政策、兼容性、线上线下互动感知、知觉行为控制、信息品质、系统品质、服务品质、用户满意度几个方面对影响用户使用互联网创业服务平台意愿的因素进行研究,虽然尽可能选取关键影响因素解释用户使用意愿的本质原因,但未能对影响其它重要因素都加以探讨。此外,创业者对互联网创业服务平台的初步接受和持续使用是一个循序渐进的过程,如果能够将用户使用意愿程度分为两个部分,采用动态模型分别研究用户初步使用意愿和持续使用意愿影响因素,将可以更全面地解释用户接纳互联网创业服务平台的过程,为互联网创业服务平台发展和完善提出更具建设性的意见和建议。

参考文献:

[1] 辜胜阻,曹冬梅,李睿.让“互联网+”行动计划引领新一轮创业浪潮[J].科学学研究,2016,34(2):161-163.

[2] 陈夙,项丽瑶,俞荣建.众创空间创业生态系统:特征、结构、机制与策略——以杭州梦想小镇为例[J].商业经济与管理,2015(11):35-43.

[3] 辜胜阻,李睿.以互联网创业引领新型城镇化[J].中国软科学,2016(1):6-16.

[4] 周文辉,李兵,周依芳,等.创业平台赋能对创业绩效的影响:基于“海尔+雷神”的案例研究[J].管理评论,2018,30(12):278-286.

[5] 王正沛,李国鑫.线上线下资源融合的新型创业生态系统研究[J].管理学报,2018,15(6):18-28.

[6] 尚永辉,艾时钟,王凤艳.基于社会认知理论的虚拟社区成员知识共享行为实证研究[J].科技进步与对策,2012,29 (7):127-132.

[7] MOHAMED N,AHMAD IH.Information privacy concerns,antecedents and privacy measure use in social networking sites:evidence from Malaysia[J].Computers in Human Behavior,2012,28(6):2366-2375.

[8] 周军杰.社会化商务背景下的用户粘性:用户互动的间接影响及调节作用[J].管理评论,2015,27(7):127-136.

[9] NCKNIGHT D H,CHOUDHURY V,KACMR C J.Developing and validating trust measures for e-commerce:an integrative typology[J].Information Systems Research,2002,13(3):334-359.

[10] HSU C L,LIN C C.Acceptance of blog usage:the roles of technology acceptance,social influence and knowledge sharing motivation[J].Information & Management Inform Manage-Amste,2008,45(1):65-74.

[11] 段文婷,江光荣.计划行为理论述评[J].心理科学进展,2008,16(2):315-320.

[12] LOWRY P,CAO J,EVERARD A.Privacy concerns versus desire for interpersonal awareness in driving the use of self-disclosure technologies:the case of instant messaging in two cultures [J].Journal of Management Information Systems,2011,27(4):163-200.

[13] 池毛毛,刘姝君,卢新元,等.共享住宿平台上房东持续参与意愿的影响机理研究:平台网络效应的视角[J].南开管理评论,2019(4):103-113.

[14] 曲霏,陈婷.信息系统成功模型的研究进展及展望[J].内江科技,2015,36(11):119-121.

[15] BHATTACHERJEE A.Understanding information systems continuance: an expectation confirmation model[J].MIS Quarterly,2001,25(3):351-370.

[16] 曹园园,李君君,秦星红.SNS采纳后阶段用户持续使用行为研究——基于情感依恋与ECM-IS的整合模型[J].现代情报,2016(36):88.

[17] 赵杨,高婷.移动图书馆APP用户持续使用影响因素实证研究[J].情报科学,2015(6): 97-102.

[18] 杨增光.基于计划行为理论模型的医师处方行为研究[J].中国药房,2013(1):11-13.

[19] 黄涛,刘晶岚,唐宁,等.价值观、景区政策对游客环境责任行为的影响——基于TPB的拓展模型[J].干旱区资源与环境,2018,32(10):91-97.

[20] 李颖,肖珊.知识问答社区用户心流体验对持续知识共享意愿的影响研究——以PAT模型为视角[J].现代情报,2019,39(2):113-122.

[21] 易法敏,耿蔓一.农户电商融资选择行为分析[J].华南农业大学学报(社会科学版),2018,17(1):94-100.

[22] 易红,张冰梅,宋微.市民移动阅读选择偏好性和持续使用性影响因素的实证研究[J].图书馆理论与实践,2015(1):32-37.

[23] LEE H,KIM J,KIM J.Determinants of success for application service provider:an empirical test in small businesses[J].International Journal of Human-Computer Studies,2007,65(9):796-815.

[24] 杨丽娜,孟昭宽,肖克曦,等.虚拟学习社区采纳行为影响因素实证研究[J].电化教育研究,2012(4):47-51.

[25] 曾李,丛挺,曾元祥.手机阅读应用软件持续使用行为研究[J].出版科学,2014,22(1):84-88.

[26] MARDIANA S,TJAKRAATMADJA J H,APRIANINGSIH A.Validating the conceptual model for predicting intention to use as part of information system success model: the case of an indonesian government agency[J].Procedia Computer Science,2015,72:353-360.

[27] 代宝,刘业政.基于技术接受模型和感知流行性的SNS使用意愿研究[J].科技进步与对策,2012,29(24):47-51.

[28] ANDERSON J C,GERBING D W.Structural equation modeling in practice:a review and recommended two-step approach[J].Psychological Bulletin,1988,103:411-423.

[29] CHIN W W.Commentary: issues and opinion on structural equation modeling[J].Management Information Systems Quarterly,1988,22(1):7-16.

[30] FORNELL C R,LARCKER D F.Two structural equation models with unobservable variables and measurement error[J].Journal of Marketing Research,1981,18(1):39-50.

[31] MACKINNON D P,LOCKWOOD C M,WILLIAMS J.Confidence limits for the indirect effect: distribution of the product and resampling methods[J].Multivariate Behavioral Research,2004(39): 99-128.

[32] HAYES,ANDREW F.Beyond Baron and Kenny: statistical mediation analysis in the new millennium[J].Communication Monographs,2009,76(4):408-420.

(责任编辑:陈 井)