0 引言

2015年5月,国务院在印发的《中国制造 2025》中提出制造业强国战略,明确将创新驱动作为制造业转型升级的关键。对制造企业而言,员工创造力作为创新能力的重要来源和前提,是企业实现创新驱动、构建竞争优势的关键所在[1]。值得注意的是,员工创造力不仅针对研发、设计等专业人员,普通员工在工作中产出一些新颖、有用且能为组织带来一定效益的想法和行为,均是员工创造力的表现[2]。制造企业在实现创新驱动转型升级进程中,尤其需要关注员工创造力可能带来的巨大价值并着力加以培养。因此,探讨如何提高制造企业员工创造力具有较好的理论意义和实践指导价值。

员工创造力一直是相关研究领域关注的热点话题,既有文献主要聚焦于寻找能有效激发和提升员工创造力的个体因素(如认知风格[3]、人格特征[4]等)及情境因素(如领导风格[5]、组织文化和氛围[6]等)。其中,领导风格作为员工态度和行为等输出变量的重要前置因素之一,会对员工创造力产生重要影响[3]。近年来,随着特定领导风格研究快速发展,探讨不同类型领导对员工创造力作用效力的研究日益丰富和完善,相关研究始终致力于寻找能有效激发员工创造力的领导方式,例如变革型领导[5]、精神型领导[7]和授权型领导[8]等。

素有“全球第一CEO”之称的杰克·韦尔奇曾提出:一位杰出的领导者首先应是一名卓越的教练。作为一种介于命令式和放任式领导之间,强调向导和协作职能的新型领导风格,教练型领导日益受到学术界和具有前瞻性意识的企业的关注和重视[9,10]。Richard[11]在一项调查中发现,对于仅实施培训和采用培训加教练的企业,前者的创造力水平仅提高22%,而后者创造力水平提高了88%。由此可以推断,教练型领导与员工创造力的塑造和培养可能有着紧密的联系。教练型领导在激发员工智慧潜能、改善员工心智模式、促进员工全面成长、实现组织与员工共赢等方面的作用效力尤为突出(屠兴勇等,2016;王雁飞等,2016)。在当前诸多不确定因素充斥的竞争环境下,领导者如何采用教练方法自下而上地唤起组织创新能动性,激发员工创新潜能已成为组织变革成功、稳步扎根的关键[12]。然而,目前鲜有研究针对教练型领导对员工创造力的作用效力和路径展开分析,其具体作用机制和边界条件亟待深入探究。

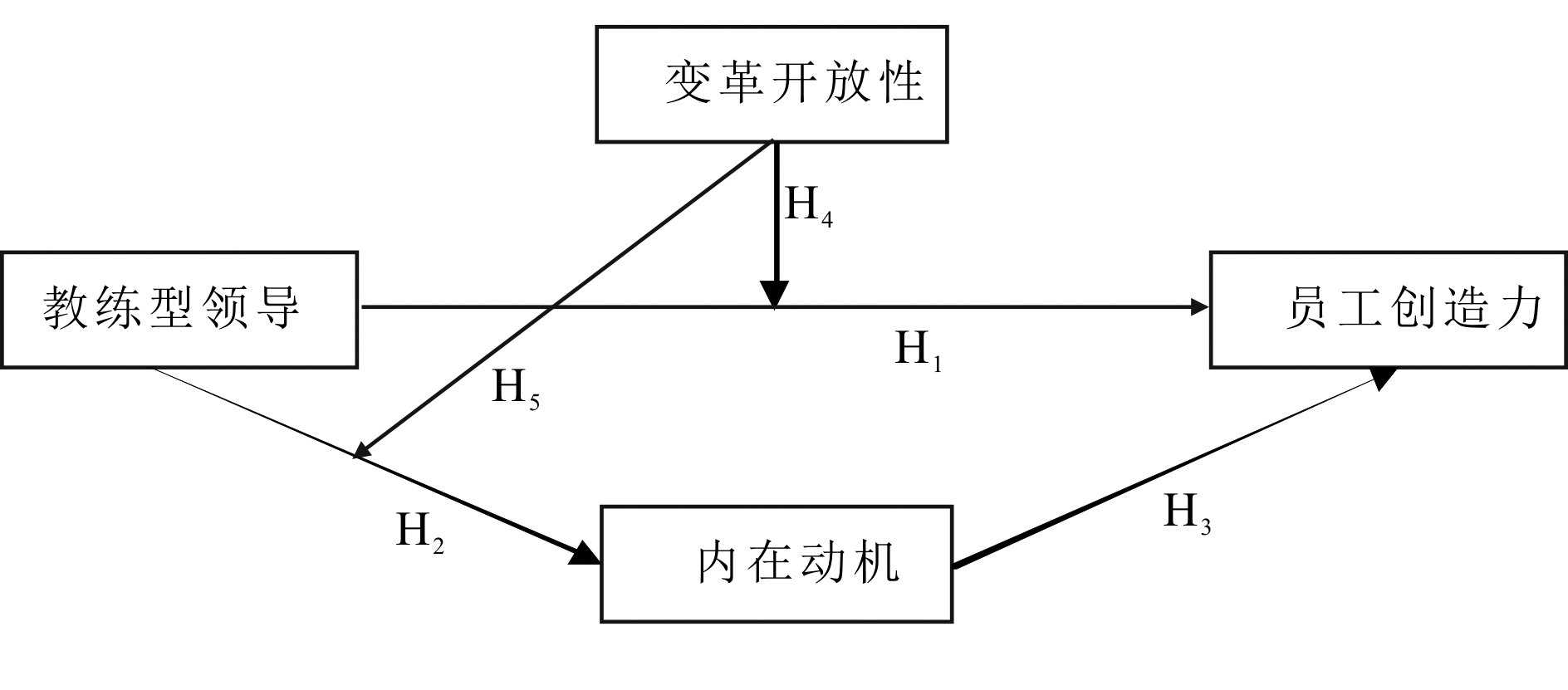

以改善员工心智模式、与员工进行良好互动、强调引导和启发员工、关注员工职业发展等为主要特征的教练型领导能显著促进员工成长和发展(王雁飞等,2016),这种促进作用主要通过改变员工对自我的认知、执行一套完整的激励与挑战体系得以实现,即针对不同的员工,教练型领导通过“照镜子”方式,使其对自我产生更为清晰的认知,同时激发其内在潜力和动机,从而对其态度和行为施加影响[12]。因此,根据教练型领导施加影响的途径,同时参考Amabile(1988)提出的个体创造力构成模型(该模型将内部工作动机视为个体创造力的重要组成部分之一),本研究在探讨教练型领导对员工创造力作用效力的过程中,将员工内在动机引入模型,考察其可能具有的中介作用。此外,认知-情感系统理论认为,即使面对相同的情境与事件,由于独特的情绪反应和认知原型,个体表现会产生重要差异(Mischel&Shoda,1995)。因此,考虑到制造业转型升级的变革特点,将变革开放性这一员工个体情绪体验作为调节变量加入模型。一般来说,个体变革开放性越高就越倾向于主动改变和积极创新,而员工低变革开放性可能会弱化教练型领导对其内在动机和创造力的积极影响。

基于以上论述,本文立足于我国制造业转型升级的战略背景,以制造业员工为研究对象,探讨教练型领导对员工创造力的作用机制。研究结果有利于完善员工创造力前因探究,并为制造企业人力资源管理实践提供参考。

1 文献综述与研究假设

1.1 教练型领导与员工创造力

随着时代变革和发展,员工个体间差异日益凸显,不同员工对企业内外部环境的适应程度也不尽相同,部分企业已经意识到具有“因材施教”特征的教练型领导在“充分利用员工力量”过程中的有效性和重要性。员工创造力既是组织创新的重要来源(Amabile,1996),也是员工能力的重要体现。国内外已有部分研究就不同领导方式对员工创造力的影响机制展开探讨[5,7,8,13],但针对教练型领导的实证研究仍然比较匮乏。

目前鲜有研究对教练型领导与员工创造力间的关系展开探讨,但既有相关研究为两者间可能的作用关系提供了较好的依据。例如,赵红丹和刘微微[1]聚焦于团队层次,通过实证研究验证教练型领导对团队创造力的重要影响。同时,部分研究以员工创新行为为落脚点,探讨教练型领导对其产生的直接或间接影响[12-16]。

事实上,个体层次的员工创造力作为创新行为的重要前提,同样会受到教练型领导的影响:首先,教练型领导主张通过案例分析和提问等方法,引导和启发员工自主解决问题,而不是直接将解决方式告知员工[17],这种领导方式能有效培养员工工作能力,使员工创造力得到激发,进而达到较高水平;其次,强调与员工分享信息、进行开放沟通的教练型领导有助于在工作场所中营造一种良好互动、双向沟通的氛围[10],为员工新思想引入提供资源支持和发展平台;最后,具有自下而上、强调平等以及关心下属职业发展等特点的教练型领导有利于鼓励员工突破层级束缚、跳出制度框架,助力其打破常规思维进行新的尝试,从而促使其创造力水平不断提高。基于以上分析,本研究提出如下假设:

H1:教练型领导正向预测员工创造力。

1.2 教练型领导与内在动机

在动机理论中,按照诱因的不同,可以将工作动机分为内在动机和外在动机。不同于外在动机强调薪酬、奖励、期望的评价等外在因素对员工行为的诱导作用,内在动机强调员工是出于对工作本身的兴趣、工作带来的满足感与胜任感等内在因素而从事这种活动和工作[18]。在员工内在动机产生过程中,领导作为工作场所中的重要外部因素,发挥着十分重要的作用。既有研究发现,得当的领导风格能显著提高下属内在动机水平[19],而具体到教练型领导对员工内在动机的影响效力,目前研究探讨的不多。

根据自我决定理论,胜任需求、自主性需求和关系需求是引起员工内在动机的重要因素[20],而教练型领导的行为特征能较好地满足员工这3个基本需求:首先,教练型领导注重启发员工,帮助员工树立工作目标,在员工完成目标过程中及时给予信息反馈,并帮助员工开发智慧潜能以更好地达成目标[16]。这有助于满足员工胜任需求,增强其掌控感和成就感,从而提升其内在动机水平;其次,教练型领导不再是以命令的形式对员工工作任务提出要求,而是通过良好的双向沟通,以引导和启发方式鼓励员工自主完成工作,不仅能促进员工兴趣与工作相契合,还能使员工自主需求得到较好的满足,从而激发其内在动机;最后,教练型领导方式建立在平等、相互尊重的上下级关系基础上,能较好地满足员工对和谐人际互动关系的需求,增强员工在工作中的满足感,使其获得更强的内在动机。针对以上分析,本研究提出以下假设:

H2:教练型领导正向预测员工内在动机。

1.3 内在动机的中介作用

作为工作动力的重要来源,内在动机对员工行为和态度会产生重要影响[21]。受内部动机驱使而从事工作任务,员工会表现出强烈的兴趣、热情和信心,并能保持独特的探索性和创造力。部分研究发现,员工内在动机能显著预测创造力水平(江静、杨百寅,2014)。内在动机增强了员工工作兴趣,使其在面对困难时能保持持久的工作动力与解决困难的信心和勇气,同时能有效促进新思想产生、引入及实施,即提升员工创造力。

本研究推断,教练型领导凭借关注员工、强化反馈、有效对话、挖掘潜能等特点,能较好地满足员工对于胜任、自主性和关系的需求,帮助员工对自我产生更明确的认知并激发其转变工作态度,从而有助于提高员工内在动机水平,而内在动机增强会促进员工创造力提升。因此,本研究提出以下假设:

H3:员工内在动机在教练型领导影响员工创造力过程中起中介作用。

1.4 变革开放性的调节作用

变革开放性是个体的一种稳定的情绪状态和体验,是指员工对组织变革活动的开放程度,包括支持变革的心理意愿和对变革结果的积极预期[22]。面对动态化商业竞争环境,企业对变革的诉求不断增加,员工变革开放性日益受到关注和重视。现有研究大多考察变革开放性影响因素[23],也有部分研究将其纳入模型,考察变革开放性可能产生的中介作用[24],而将变革开放性作为调节变量纳入理论模型进行实证分析的研究鲜见。

认知-情感系统理论认为,个体遇到的事件和情境会与其复杂的认知-情感单元发生交互作用,并最终决定个体态度和行为等(Michel,1995)。预期和情感是个体认知-情感单元的重要类型。变革开放性一方面体现的是个体对于组织变革的感受、情绪和情感反应,另一方面强调个体对于变革结果的预期。本研究推测,同样面对教练型领导,由于员工变革开放性程度不同,其创造力表现可能会产生差异。Miller等(1994)提出,变革开放性越强的个体,越倾向于将变革视为成长机会,这类个体对改变和创新的包容度较高,愿意积极参与变革,为改善现状贡献对策和创意。对于高变革开放性的员工来说,其对新思想、新方法持欢迎和接纳态度,这种态度能强化教练型领导对创造力的促进作用。相反,变革开放性较弱的个体,往往与保守和后进密切相关,其可能把创新和改变当成一种威胁或负担,因而在挑战性环境中的专注程度和创造性也较低。因此,变革开放性过低可能会弱化教练型领导对员工创造力的正向影响。

进一步地,高变革开放性的员工倾向于采取积极的应对策略,当管理者采取教练型领导风格对其进行引导和启发,并帮助其树立工作目标、挖掘其内在潜力时,他们往往会产生更强的内在驱动力,内在动机水平得到更大程度的提高,进而表现出更高的创造力水平。持低变革开放性的员工往往倾向于保持现状,尽量避免变革和创新带来的动荡与改变,因而教练型领导对其内在动机的激发作用可能会受到一定的限制,从而影响创造力水平提升。基于以上论述,本研究提出以下假设:

H4:员工变革开放性正向调节教练型领导对员工创造力的积极影响,变革开放性越高,教练型领导对员工创造力的正向影响越大。

H5:变革开放性对教练型领导与员工创造力关系的调节作用通过员工内在动机实现。员工变革开放性越高,教练型领导促进其产生内在动机的程度越大,相应地对其创造力的正向预测作用就越强。

综上,本研究理论模型构建如图1所示。

2 研究方法

2.1 样本选择

本研究时间跨度为2018年7月至2019年3月,采用问卷调查法对江苏、浙江、广东等地区制造企业员工发放问卷。共发放419份调查问卷,经过筛选和剔除无效问卷后,最终获得373份有效调研数据,被试基本情况如下:①男女比例相对均衡,男性188人(50.40%),女性185人(49.60%);②年龄在26~35岁的较多,共246人(65.95%),36岁以上95人(25.47%),25岁以下32人(8.58%),整体较为年轻化;③文化程度大学本科256人(68.63%),大专及以下94人(25.20%),研究生学历23人(6.17%),学历层次较高;④在本单位工龄呈现递增趋势,5年以上的最多,197人(52.82%),3~5年87人(23.32%),3年以下89人(23.86%)。总的来说,本次调研样本地区分布广泛,性别均衡,年龄和学历结构合理,能够较好地匹配本研究主题。

2.2 测量工具

(1)教练型领导。参考Anderson[25]开发的量表。典型题项如“只要是好的想法,无论是谁提出来的领导都愿意采纳”。调整后量表的Cronbach' s α系数为0.768。

(2)员工创造力。采用Zhou&George[26]开发的单维量表,共13个题项,例如“我会建议采用新方法来完成目标”。量表的Cronbach' s α系数为0.804。

(3)内在动机。测量题项来自于Amabile(1994)开发的工作动机量表,其中内在动机有6个题项,例如“我想要知道到底能把工作做得多好”,已有较多学者证实了该量表的有效性。量表的Cronbach' s α系数为0.844。

(4)变革开放性。测量选取Wanberg[22]开发的量表,包括5个题项,例如“我对公司变革持开放和接纳的态度”。量表的Cronbach' s α系数为0.840。

本研究所有量表都采用Likert 5点计分方法,参考相关研究,在问卷中加入性别、年龄、文化程度和本单位工作年限作为控制变量。

3 研究结果

3.1 共同方法偏差检验

首先,采用Harmand单因素检验法进行共同方法偏差检验。对各量表全部观察指标进行因子分析,结果发现,提取多于一个因子且第一个因子对方差变异的解释仅为23.62%。然后,构建结构方程模型,将共同方法偏差作为潜变量加入原假设模型,模型拟合情况良好,各项指标为:χ2=167.273,df=147,χ2/df = 1.138,RMSEA = 0.019,GFI =0.957,CFI=0.993,TLI=0.990,NFI=0.942。与原四因子模型拟合情况相比,Δdf=17,Δχ2=28.804,小于0.01水平时的临界值为33.409,故认为五因子模型拟合情况并未显著优化,本研究的共同方法偏差可以接受。由此,可以进行下一步统计检验。

3.2 验证性因素分析

验证性因素分析结果如表1所示。根据各项拟合指标发现,四因子模型的拟合情况明显优于其它嵌套模型,说明教练型领导、内在动机、员工创造力和变革开放性4个变量具有良好的区分效度。

表1 嵌套模型拟合分析结果

模型χ2dfχ2/dfGFINFITLICFIRMSEA单因子1037.4941706.1030.7100.6430.6430.6800.117二因子a703.6071694.1630.7830.7580.7790.8030.092三因子b505.4221673.0260.8400.8260.8580.8750.074三因子c510.2311673.0550.8370.8240.8560.8740.074三因子d540.4041673.2360.8210.8140.8430.8620.078四因子196.0771641.1960.9500.9320.9860.9880.023

a:教练型领导+员工创造力;内在动机+变革开放性;b:教练型领导+内在动机;员工创造力;变革开放性;c:教练型领导+变革开放性;员工创造力;内在动机;d:教练型领导;内在动机+变革开放性;员工创造力

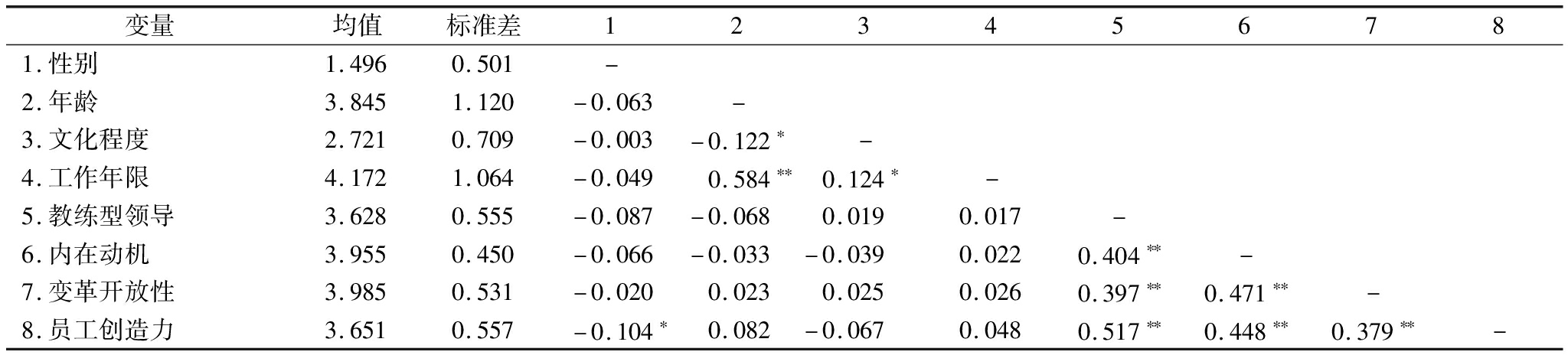

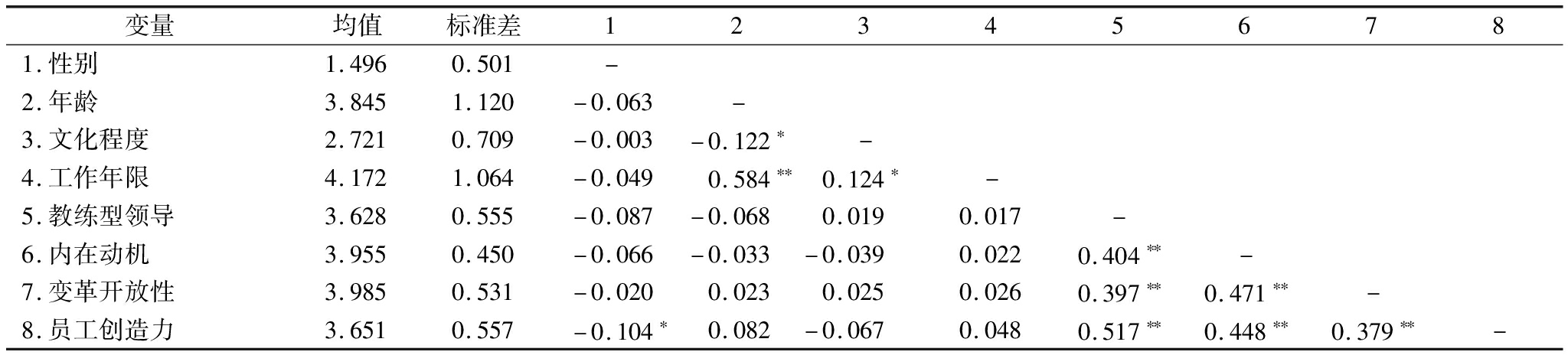

3.3 描述性统计

在检验数据的信效度之后,进行描述性统计分析,对研究假设进行初步检验,结果如表2所示。可以看出,教练型领导与内在动机、员工创造力均呈现出显著正相关关系(r=0.404,p<0.01;r=0.517,p<0.01);内在动机与员工创造力显著正相关(r=0.448,p<0.01)。描述性统计结果为本研究假设检验提供了初步支持。

表2 描述性统计分析结果(N=373)

变量均值标准差123456781.性别1.4960.501-2.年龄3.8451.120-0.063-3.文化程度2.7210.709-0.003-0.122∗-4.工作年限4.1721.064-0.0490.584∗∗0.124∗-5.教练型领导3.6280.555-0.087-0.0680.0190.017-6.内在动机3.9550.450-0.066-0.033-0.0390.0220.404∗∗-7.变革开放性3.9850.531-0.0200.0230.0250.0260.397∗∗0.471∗∗-8.员工创造力3.6510.557-0.104∗0.082-0.0670.0480.517∗∗0.448∗∗0.379∗∗-

注:**表示p<0.01,*表示p<0.05,下同

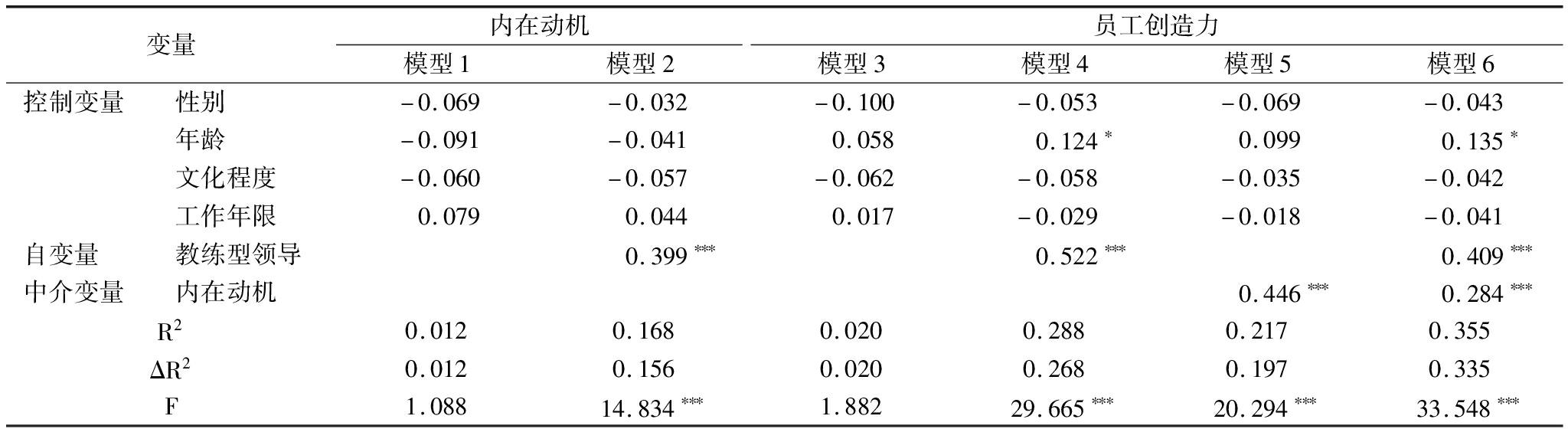

3.4 假设检验

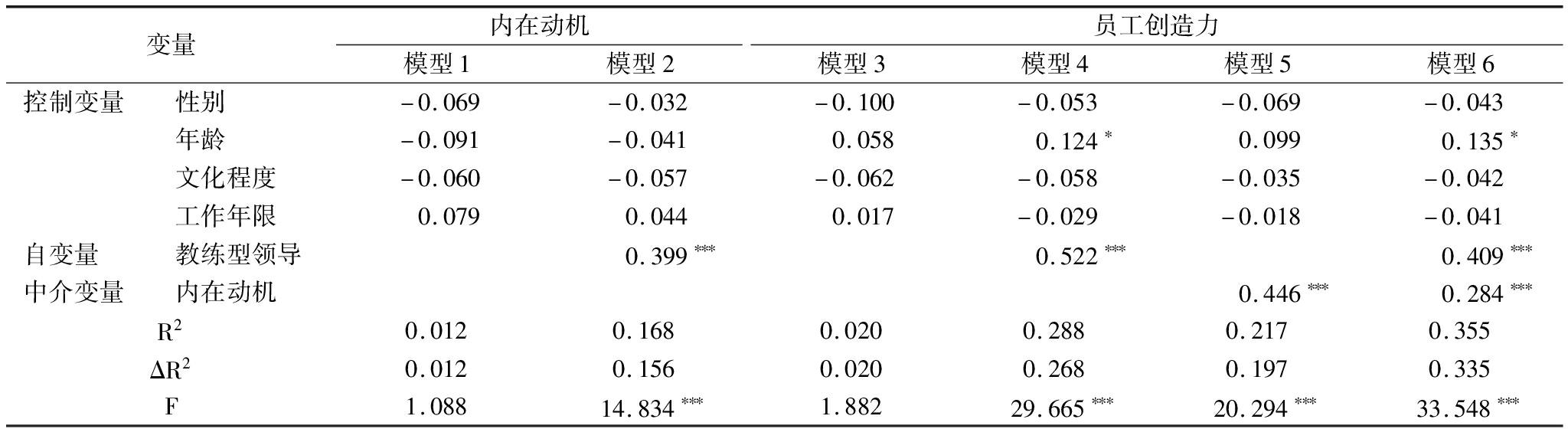

(1)主效应及中介效应检验。如表3所示,根据Baron&kenny(1986)提出的证明中介作用成立的4个条件,通过以下4个步骤对主效应和中介效应进行检验:首先,由模型2可知,教练型领导能显著正向预测员工内在动机(r=0.399,p<0.001),H2得以验证;其次,由模型4可知,教练型领导能显著促进员工创造力提高(r=0.522,p<0.001),H1得证;再次,由模型5可知,员工内在动机对其创造力具有显著正向影响(r=0.446,p<0.001);最后,在模型6中,内在动机正向预测员工创造力(r=0.284,p<0.001)且教练型领导对创造力的正向预测作用仍然显著(r=0.409,p<0.001),但相较于模型4,其预测作用明显减弱(Δr=0.113)。由此可以得出,教练型领导有助于提升员工创造力水平,内在动机部分中介教练型领导对员工创造力的积极影响。

表3 中介效应回归分析结果

变量内在动机模型1模型2员工创造力模型3模型4模型5模型6控制变量性别-0.069-0.032-0.100-0.053-0.069-0.043年龄-0.091-0.0410.0580.124∗0.0990.135∗文化程度-0.060-0.057-0.062-0.058-0.035-0.042工作年限0.0790.0440.017-0.029-0.018-0.041自变量教练型领导0.399∗∗∗0.522∗∗∗0.409∗∗∗中介变量内在动机0.446∗∗∗0.284∗∗∗R20.0120.1680.0200.2880.2170.355ΔR20.0120.1560.0200.2680.1970.335F1.08814.834∗∗∗1.88229.665∗∗∗20.294∗∗∗33.548∗∗∗

注:***表示p<0.001

为了检验中介效应研究结论的稳健性,进一步采用Monte Carlo法对员工内在动机在教练型领导影响其创造力过程中的中介效应显著性进行验证。抽样次数设定为20 000次,a=0.399,var(a)=0.001 515,b=0.446,var(b)=0.003 312。结果发现,员工内在动机的间接效应在95%的置信区间为[0.125,0.239]。因此,可以认为员工内在动机的中介效应是显著的。综上,H3得到验证。

(2)有中介的调节效应检验。如表4所示,根据叶宝娟和温忠麟[27]提出的观点,对有中介的调节模型进行以下3个步骤的检验:首先,由模型8可知,教练型领导和变革开放性的交互项能显著正向预测员工创造力(r=0.150,p<0.01),H4得到验证。为了进一步对变革开放性调节效应的作用规律进行阐述,根据Aiken等(1991)的简单坡度分析程序,绘制调节效果图。如图2所示,高变革开放性组的回归直线更陡峭,斜率值更大,说明当员工变革开放性程度较高时,同等程度教练型领导增加会使其创造力水平提升更多。其次,由模型7可知,教练型领导和变革开放性的交互项能显著正向预测员工内在动机(r=0.119,p<0.05)。最后,由模型9可知,中介变量内在动机能显著正向预测员工创造力(r=0.224,p<0.001)。参考叶宝娟和温忠麟[27]的观点,可以认为本研究中有中介的调节模型是成立的。此外,模型9中教练型领导和变革开放性的交互项对员工创造力的影响依然显著(r=0.121,p<0.05)。由此得出,员工内在动机能部分中介变革开放性在教练型领导影响员工创造力过程中的调节作用,H5得到验证。

表4 有中介的调节效应检验结果

变量内在动机模型7员工创造力模型8模型9性别-0.037-0.053-0.045年龄-0.0740.1010.117∗控制变量文化程度-0.052-0.044-0.031工作年限0.052-0.026-0.038自变量教练型领导0.253∗∗∗0.447∗∗∗0.389∗∗∗中介变量内在动机0.224∗∗∗调节变量变革开放性0.402∗∗∗0.238∗∗∗0.149∗∗交互项教练型领导×变革开放性0.119∗0.150∗∗0.121∗内在动机×变革开放性0.007R20.2980.3420.377△R20.2860.3220.357F22.125∗∗∗27.161∗∗∗24.454∗∗∗

综上可以得出,员工变革开放性能够正向调节教练型领导对员工创造力的积极影响,而且员工内在动机对其变革开放性在教练型领导与员工创造力关系中的正向调节效应起部分中介作用。为具体对有中介的调节效应进行解释和说明,同样根据Aiken等(1991)的简单坡度分析程序绘制调节作用效果图(见图3)。由图3可见,高变革开放性的回归直线更为陡峭,说明当员工变革开放性程度较高时,教练型领导能更大程度地激发其内在动机。结合图2可以认为,员工变革开放性能够强化教练型领导对其创造力的正向影响。同时,这种表现为强化的调节作用部分通过员工内在动机作为中介进行传递,即对于高变革开放性员工,教练型领导能更有效促使其内在动机增强,从而更大程度地提升其创造力水平。

4 结论与启示

4.1 研究结论

本文以制造企业员工为研究对象,通过理论推导和实证分析,得出以下结论:①教练型领导有助于员工创造力水平提高;②员工内在动机部分中介教练型领导对员工创造力的积极影响;③变革开放性在教练型领导影响员工创造力的过程中表现出正向调节作用,这种强化作用部分通过员工内在动机进行传递。

领导是影响组织创新绩效的重要因素之一,本研究发现,教练型领导有助于员工创造力水平提高,这与朱瑜等[12]、史烽等[15]、王艳子[16]提出的教练型领导能显著促进员工创新行为的观点相一致。教练型领导以上下级平等的领导观念为基础,充分尊重员工,帮助员工挖掘智慧潜能,引导员工改善心智模式,与员工进行良好的互动[10],上述领导态度和行为特征有助于满足员工对于胜任感、自主性和人际关系的需求,从而激发员工工作内在动机,内在动机增强使员工对于工作任务的兴趣更为浓厚,且乐于坚持不懈地尝试利用新方法解决问题,以期更出色地完成工作,使其创造力水平得到快速和有效的提高。

此外,本研究发现,变革开放性能够强化教练型领导对员工内在动机的激发和对创造力的促进作用。变革开放性程度较高的员工对组织中的变动与改革持包容和开放的态度,他们乐于接受变革并将其视为机遇,对变革结果抱有积极的预期[24]。教练型领导以其向导和协作的职能,使员工仿佛“照镜子”一样,对自身产生深刻认知,明确自己不足之处,进而树立有助于成长和发展的工作目标。在目标指引和激励下,由于高变革开放性员工对改变的接纳度高,对革新抱有美好期待并倾向于采取积极应对措施,因而会产生更强的内在驱动力以实施变革和完成工作,即内在动机水平获得更大程度的提高,最终表现出更强的工作能力和更高的创造力水平。

4.2 理论贡献

本研究基于我国制造业转型升级背景,构建教练型领导与员工创造力关系理论模型,验证教练型领导对员工创造力的正向影响,具体理论贡献为:

(1)丰富了教练型领导的结果变量研究。教练型领导作为一种产生于日益复杂的竞争环境中的新兴领导方式,现有研究主要探讨了教练型领导与员工创新行为、员工工作绩效、团队创造力等的关系。本研究通过实证分析检验教练型领导对员工创造力的促进作用,进一步证实了教练型领导的积极影响力,扩展了其结果变量研究。

(2)验证了内在动机在教练型领导作用于员工创造力过程中的中介传导机制。现有相关研究大多将自我效能感[12,28]、心理资本[13,16]等员工自我认知倾向和心理资源作为中介变量展开探讨,本研究从教练型领导激发员工内在动机进而促进其创造力水平提高的视角,揭示教练型领导到员工创造力的作用路径。

(3)验证了变革开放性在教练型领导作用于员工创造力过程中有中介的调节作用。本研究积极响应了Ashkanasy等[29]提出的要将个体情感融入管理实践研究的观点,引入变革开放性作为调节变量,构建了一个被中介的调节作用模型,从员工情绪状态视角丰富了领导因素作用于员工创造力边界条件研究。

4.3 管理启示

(1)制造企业应当重视教练型领导的积极影响,通过培养管理者的教练型领导意识、开展适当的领导力培训等方法,通过尝试引入自下而上的教练型领导方式以改善管理模式,促进领导与员工之间建立良好的互动,从而激发员工工作内在动机并提升其创造力水平。

(2)在培养教练型领导风格的同时,制造企业可以通过营造良好工作氛围、加强组织文化感染等途径更好地激发员工内在动机,从而进一步促进员工创造力水平提高。

(3)制造企业在转型升级中,需要充分关注员工对于变革方案的感受。企业在招聘过程中可以筛选出能更快速适应改革、创新并对改变和革新持包容与接纳态度的新员工。同时,加强对在职员工变革开放性的培养和引导。

4.4 不足与展望

本研究还存在一定不足:首先,采用的是横截面设计且直接引用了西方权威量表。未来可以考虑设计纵向研究进行长期追踪调查,同时基于本土文化和环境开发新的量表以加强情境化研究。其次,由于时间和条件限制,未能收集配对数据并展开跨层次研究,未来可以优化研究方案,进一步提高实证检验结果的准确性和科学性。最后,本研究发现,激发员工内在动机只是教练型领导影响员工创造力的作用途径之一,未来可以从其它角度,例如以心理安全、领导-成员交换等为中介变量,进一步完善教练型领导对员工创造力的作用机制研究。

参考文献:

[1] 赵红丹,刘微微.教练型领导、双元学习与团队创造力:团队学习目标导向的调节作用[J].外国经济与管理,2018,40(10):66-80.

[2] ZHOU J,HOEVER I J.Research on workplace creativity:a review and redirection[J].Social Science Electronic Publishing,2014,1(1):333-359.

[3] 张兰霞,张靓婷,朱坦.领导-员工认知风格匹配对员工创造力与创新绩效的影响[J].南开管理评论,2019,22(2):165-175.

[4] PAN J,LIU S,MA B,et al.How does proactive personality promote creativity? a multilevel examination of the interplay between formal and informal leadership[J].Journal of Occupational and Organizational Psychology,2018,91(4):852-874.

[5] CHAUBEY A,SAHOO C K,KHATRI N.Relationship of transformational leadership with employee creativity and organizational innovation:a study of mediating and moderating influences[J].Journal of Strategy and Management,2019,12(1):61-82.

[6] OGBEIBU S,SENADJKI A,LUEN PENG T.An organisational culture and trustworthiness multidimensional model to engender employee creativity[J].American Journal of Business,2018,33(4):179-202.

[7] 邓志华.精神型领导影响员工创造力的跨层次效应研究[J].科技进步与对策,2016,33(5):144-148.

[8] 朱永跃,欧阳晨慧.领导授权与员工创造力:建言行为和权力距离的影响[J].工业工程与管理,2019,24(2):116-122.

[9] OZDURAN A,TANOVA C.Coaching and employee organizational citizenship behaviors:the role of procedural justice climate[J].International Journal of Hospitality Management,2017,60:58-66.

[10] KIM S.Assessing the influence of managerial coaching on employee outcomes[J].Human Resource Development Quarterly,2014,25(1):59-85.

[11] RICHARD J T.Ideas on fostering creative problem solving in executive coaching.[J].Consulting Psychology Journal:Practice and Research,2003,55(4):249-256.

[12] 朱瑜,吕阳,王雁飞,等.教练型领导如何影响员工创新?跨层次被调节的中介效应[J].心理学报,2018,50(3):327-336.

[13] DUAN S,LIU Z,CHE H.Mediating influences of ethical leadership on employee creativity[J].Social Behavior & Personality,2018,46(2):323-337.

[14] WANG Y L.R&D employees' innovative behaviors in Taiwan:HRM and managerial coaching as moderators[J].Asia Pacific Journal of Human Resources,2013,51(4):491-515.

[15] 史烽,安迪,蔡翔.创新活动需要好教练吗?教练型领导对员工创新行为的影响机制[J].中国人力资源开发,2018,35(5):37-48.

[16] 王艳子.教练型领导对员工创新行为的影响:差错管理氛围的跨层次效应[J].科学学与科学技术管理,2018,39(8):115-129.

[17] POUSA C,MATHIEU A.Is managerial coaching a source of competitive advantage? promoting employee self-regulation through coaching[J].Coaching,2015,8(1):20-35.

[18] AMABILE T M,PILLEMER J.Perspectives on the social psychology of creativity[J].Journal of Creative Behavior,2012,46(1):3-15.

[19] LEE C W,HIDAYAT N.The influence of transformational leadership and intrinsic motivation to employee performance[J].Advances in Management and Applied Economics,2018,8(2):1-12.

[20] 张春虎.基于自我决定理论的工作动机研究脉络及未来走向[J].心理科学进展,2019,27(8):1489-1506.

[21] KIM J E,KIM M K.The impact of the hotel employees' psychological safety and intrinsic motivation on creative process engagement[J].Culinary Science & Hospitality Research,2017,23(6):57-69.

[22] WANBERG C R,BANAS J T.Predictors and outcomes of openness to changes in a reorganizing workplace[J].Journal of Applied Physiology,2000,85(1):132-142.

[23] ROCZNIEWSKA M,HIGGINS E T.Messaging organizational change:how regulatory fit relates to openness to change through fairness perceptions[J].Journal of Experimental Social Psychology,2019(85):103.

[24] 王雁飞,周良海,朱瑜.心理资本影响变革支持行为的机理研究[J].软科学,2018,32(6):62-65.

[25] ANDERSON V.A Trojan horse? the implications of managerial coaching for leadership theory[J].Human Resource Development International,2013,16(3):251-266.

[26] ZHOU J,GEORGE J M.When job dissatisfaction leads to creativity:encouraging the expression of voice[J].Academy of Management Journal,2001,44(4):682-696.

[27] 叶宝娟,温忠麟.有中介的调节模型检验方法:甄别和整合[J].心理学报,2013,45(9):1050-1060.

[28] 赵静杰,邵德福,易猛,等.教练型领导、自我效能感与员工工作绩效[J].南方经济,2018(3):99-112.

[29] ASHKANASY N M,HUMPHREY R H,HUY Q N.Integrating emotions and affect in theories of management[J].Academy of Management Review,2017,42(2):175-189.

(责任编辑:张 悦)

![]()