0 引言

当前,我国企业发展正面临国际经济竞争加剧和国内居民消费升级的双重压力,企业唯有通过创新驱动发展才能够化解内外压力。而创新驱动发展最终必须聚焦在个体创新行为上,因为个体创新是企业创新的基本单位和源泉[1]。自党的十八大明确提出创新驱动发展战略以来,政府积极推行以用户参与为中心的创新2.0模式,代表创新2.0模式的创客已成为创新个体的重要群体。近年来,各级政府着力为创客构建全要素协同、多主体协作、知识获取与共享的众创空间[2]。2015年,《国务院办公厅关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》(国办发〔2015〕9号)进一步明确要加强对众创空间的政策集成,随后,各地方政府陆续颁布了系统的、针对性的创新政策,并制定配套措施,为创客创新活动提供全方位的政策扶持,推动创客创新。

创新政策对创客创新行为的作用效果取决于个体对创新政策的感知、理解和解释[3]。心理动力场理论认为,个体特性(P)与其所处心理环境(E)的交互作用产生了个体行为,且个体外部环境感知对其行为的产生具有决定性影响。心理环境是个体对外部环境刺激感知、洞察和诠释形成的,决定了个体行为的心理事实,外部环境刺激作用于个体行为的唯一途径就是通过个体感知形成心理事实[3]。创客通过对创新扶持政策的感知、理解和诠释,形成政策感知的心理事实,进而影响其创新行为。换言之,政策感知是激发创客创新行为不可或缺的前提因素。对创客个体而言,个体特性亦发挥着重要作用,尤其是自我效能感,更是控制和调节主体行为的一种强大力量[4]。除此之外,知识获取对创新行为的影响同样重要,因为创新本身就是知识获取与创造行为[5]。众创空间可以为创客构建资源共享网络,尤其是知识资源,并且通过多样化活动安排,促使创客获取知识、经验和技能,创客在众创空间进行知识学习以及知识获取更容易触发其创新思想。可见,知识获取是创客创新活动的关键环节,也是影响创客创新行为的重要变量[6]。

已有研究对政策感知与创新行为的关系进行了诸多探索,但仍有进一步改进空间。有研究探索了政策感知对创新行为的影响,如宁甜甜等[7]研究发现,高校科研人员的政策感知程度对其创新行为有显著正向影响;李晨光等(2018)分析发现,政策感知通过影响个体决策偏好进而影响个体创新行为。然而,在上述关于政策感知与创新行为关系的研究中,缺乏对知识获取在两者关系中的作用机制分析。也有研究分析了知识获取对个体创新行为的影响,但缺少对政策感知在其中的影响机理分析,如刘志迎等(2017)研究发现,知识获取在创新自我效能感对创新行为的影响中具有中介作用;霍生平等[6]验证了知识获取在团队断裂带与个体创新行为关系中的中介作用。基于此,本文试图从创客政策感知这一关键点切入,结合知识获取这一重要变量,以众创空间创客为研究对象,在现有研究基础上,从心理动力场理论视角研究创客政策感知对创新行为的影响机理,并重点考察知识获取和创新自我效能感在其中的作用机制,以期进一步丰富创新行为理论研究,为推动创客创新实践提供理论支持。

1 理论分析与研究假设

1.1 政策感知与创新行为

创新行为是为实现创新所采取行动的集合,是一个复杂的系统过程[8]。因此,创新政策对个体创新行为的影响也是一个复杂适应过程,在这个过程中,形成“政策刺激—政策感知—创新行为”的演化[9]。由此可以看出,政策感知是影响创新行为的关键变量。创客在创新政策刺激下,其政策感知是创客对政策有用性和易用性的感知过程,并在此基础上伴随着政策使用的态度取向。政策有用性感知是创客对创新政策解决创新难题的有效性、针对性认识,政策易用性感知是对创新政策内容的明确性以及创新政策响应成本的认识。

各级政府针对众创空间制定了系统的、全方位的创新扶持政策。一方面,创新政策指明了创新目标和产业方向,创客对创新目标和产业方向的政策感知会引导其创新行为,进而调整创新方向。有研究表明,在绿色创新中,企业家对绿色创新政策的感知影响绿色技术采纳行为[10];另一方面,创新政策还明确了奖补、金融、人力资源等创新扶持细则,创客能感知到政策措施的现实性和获得资源扶持的成本,进而促使创客形成知觉行为控制,即感知到创新的难易程度,并评价自身对创新活动所需资源的掌控程度(创新控制力),从而对创新活动作出相应调整。此外,创客依据对创新政策的感知,系统估量环境不确定性给创新活动带来的风险和挑战,进而调整自己的创新行为,使其与外在环境一致[11]。换言之,创客对创新政策的积极感知有利于激发其创新行为[12]。因此,本文提出如下假设:

H1:政策感知对创新行为具有正向影响。

1.2 政策感知与知识获取

知识是个体创新的根基,创新过程实质上是知识获取和创造的过程。其中,知识获取是指将个人经验等隐性知识和碎片化的显性知识转变为系统的、能重复检索和利用的知识[13]。在政策引导下,众创空间集聚了企业、政府职能部门、中介组织、高校、研究院所甚至国际机构,形成了知识集聚、共享和溢出的创新网络空间,创客在其中通过特定方式、方法寻求知识源,获取知识并进行组织转化,最后应用于创新活动。知识获取目标、策略受个体认知因素影响,感知、联想、注意、记忆等系列心理过程是个体获取知识的必要环节[14]。创客在感知政策刺激、接受输入信息时,会在头脑中发生一系列信息加工过程,从而促成知识获取。可见,政策感知是影响知识获取的重要因素。

在创新政策颁布和宣传过程中,创客会依据创新活动的资源需求对创新政策目标、内容、享受条件形成有用性感知;在创新政策落实和执行过程中,创客会对可获得的资源供给和相应成本形成易用性感知。创客对政策的心理感知会形成较为稳定的心理状态和外在态度[7],可以提升创客创新的期望—效价,从而激励创客获取、学习创新政策涉及的财政补贴、税收减免等政策知识,并进一步激发创客共享知识,促进知识在创客间流动[15]。此外,创新驱动作为国家发展战略,创新政策对创新目标、创新方向和创新领域作出了明确指引,这会引导创客获取知识的目标和方向。因此,本文提出如下假设:

H2:政策感知对知识获取具有正向影响。

1.3 知识获取与创新行为

无论在企业层面抑或是区域层面,知识获取对创新绩效具有显著正向影响在学术界已达成共识[14]。然而,归根到底,不管什么层面的创新绩效都是个体创新行为的结果,意味着知识获取也影响个体创新行为。从创新过程的各个阶段来看,在创新萌发阶段,创新构想源于个体在社会生活与实践中对事物的感性认识和理性认识,此阶段,创客需要获取知识用于探索问题、定义问题、产生创意;在寻求创新工艺和技术支持阶段,创客通过获取知识进行探究性学习;在创新实施阶段,创客把创新想法付诸实践,使之形成一项创新原型或模型,并不断加以修正,最终通过市场化运营实现其商业价值,这一过程同样离不开知识获取[16]。

从创客创新过程的动态性来看,创新行为是基于创客与环境互动的动态过程,这一过程也是知识获取的过程。在众创空间,各行业、各领域的创客和创新扶持者集聚形成了开放、互动的社群,通过多样化的活动安排为创客进行开放、多元化互动与沟通提供支持。在互动与沟通过程中,创客能够获取和分享知识、经验、技能,激发创新创意产生。换言之,知识获取也是创客与组织间、人际间的互动过程,是影响创客创新行为的决定性因素[17] 。此外,创新就是要创造和拥有排它性知识,优化资源配置,从而获取竞争优势。随着知识的不断获取和积累,创客会实时更新自己的知识体系,对知识进行创造性重构,进而提出解决问题的新创见或新方案[18],还会研习知识以帮助其产生和实现新创意[19]。基于上述分析,本文提出如下假设:

H3:知识获取对创新行为具有正向影响。

H4:知识获取在政策感知与创新行为的正向影响关系中起中介作用,即政策感知会影响创客知识获取,进而通过知识获取影响创新行为。

1.4 创新自我效能感的调节作用

Farmer & Tierney[20]将自我效能感应用到创新研究领域,提出了创新自我效能感概念,意指个体能否利用自身知识和技能实现创新目标、取得创新成果的自信或信念。创新自我效能感是创新行为的重要前提[21]。对众创空间而言,入驻的主要是孵化期、初创期小微企业的创客,其创新活动需要创客具有坚定的自信和信念,以应对创新活动中的不确定因素、挑战和风险。有研究证实,创新自我效能感调节政策感知对创新行为的影响,如科研人员政策感知水平显著影响其创新行为,二者的正向影响关系受到创新自我效能感调节[7]。也有研究表明,政策感知是一种心理需求满足程度的状态,当创客对创新政策提供的资源扶持有积极正向感知时,心理需求满足会积极影响其主动行为(如创新行为),且创新自我效能感在心理需求满足与主动行为之间起调节作用[22]。由此可知,创新自我效能感在政策感知与创新行为关系中具有调节作用。

有研究表明,创新自我效能感在知识获取与创新行为关系中起到调节作用,创新自我效能感越高,个体知识获取意愿越强,知识获取对创新行为的影响就越强;反之,当创新自我效能感较低时,知识获取意愿会减弱,进而使其对创新行为的影响也变弱。高创新自我效能感会增强知识获取对创新行为的影响,而低创新自我效能感会弱化二者间关系[21]。

综上分析,创客政策感知通过知识获取影响其创新行为,因此,进一步假设创新自我效能感具有提升知识获取的中介作用。基于此,本文提出如下假设:

H5:在政策感知对创新行为的直接正向影响中,创新自我效能感起到正向调节作用,即与低创新自我效能感相比,高创新自我效能感能显著增强政策感知对创新行为的直接影响。

H6a:创新自我效能感正向调节知识获取对创新行为的正向影响,即与低创新自我效能感相比,高创新自我效能感能显著增强知识获取对创新行为的正向影响;

H6b:创新自我效能感正向调节知识获取在政策感知与创新行为关系中的中介作用,即与低创新自我效能感相比,高创新自我效能感能显著增强知识获取的中介作用。

2 研究设计与样本选择

2.1 概念模型

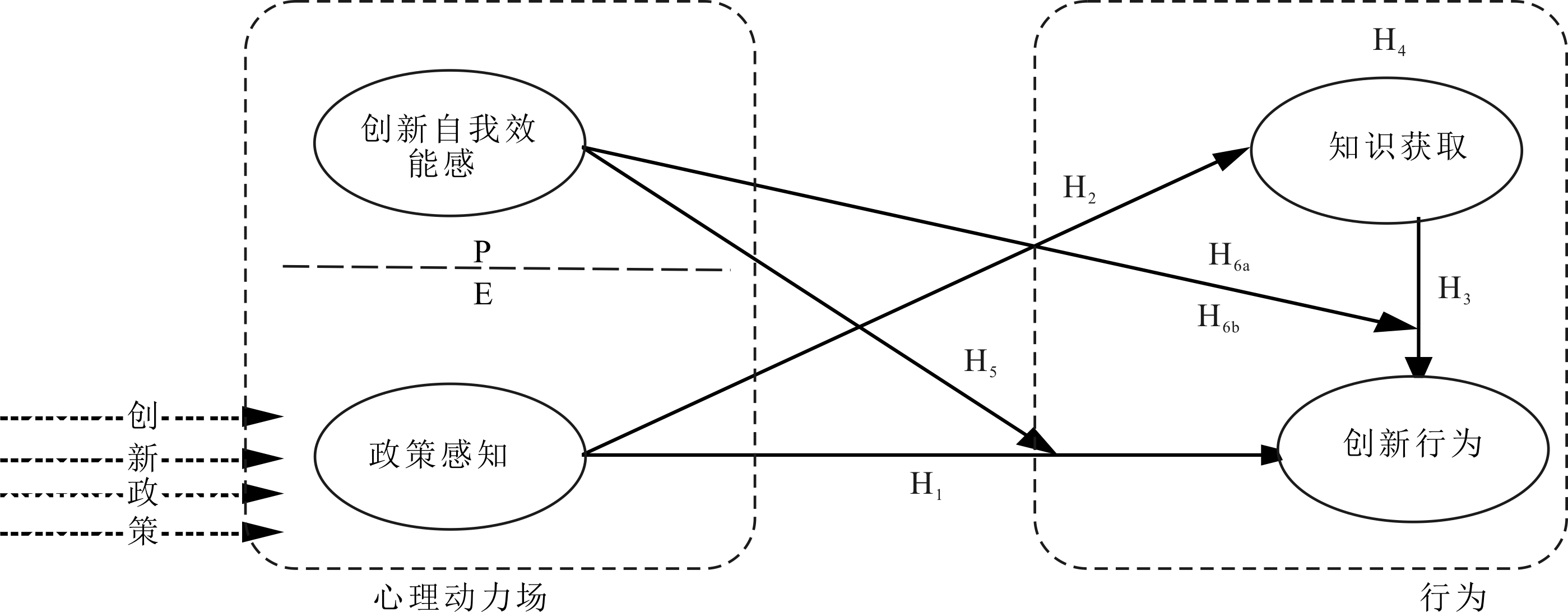

本文试图从心理动力场理论视角揭示外部政策通过个体心理作用机制影响创新行为的机理。创新政策要对创客创新行为产生影响,只有通过创客对政策感知形成创新政策心理事实,进而影响创客创新行为;创客创新自我效能感对其创新行为具有控制和调节作用。基于上文研究假设和心理动力场理论构建结构方程模型,如图1所示,研究创客政策感知对其创新行为的影响机理,重点考察知识获取的中介作用和创新自我效能感的调节效应。

2.2 样本选择与数据收集

重庆是长江经济带战略的桥头堡,也是带动西南地区经济发展的重要引擎。在国家实施创新驱动发展战略背景下,重庆市加大众创空间建设力度,《中国火炬统计年鉴(2018)》显示,2018年,重庆市级及国家备案众创空间共287家,服务创新团队6 767个、初创企业5 943家,投资收入比达72.15%,高于东部(15.54%)、中部(55.54%)、西部(42.2%)的平均水平。鉴于此,本文选择入驻重庆市级(含国家备案级)众创空间的创客为调查对象。在收集数据时采用人员面访、受访者自填等多样化方式,以有效降低共同方法偏差。调查采用二阶段随机抽样方法,第一阶段,在重庆市科委支持下,从287家众创空间中以简单随机抽样方法抽取20家众创空间;第二阶段,在抽取的众创空间中以简单随机抽样方法对创客进行调查,随机发放问卷448份,回收406份,回收率为90.6%。其中,有效问卷380份,有效回收率为84.8%。有效样本基本情况如表1所示。

表1 样本基本情况

样本特征类别人数占比(%)性别男21957.6女16142.4年龄25岁及以下18548.726~35岁17846.836岁及以上174.5创客入驻时间1年11730.82年9926.13年16443.1

2.3 变量设置与量表设计

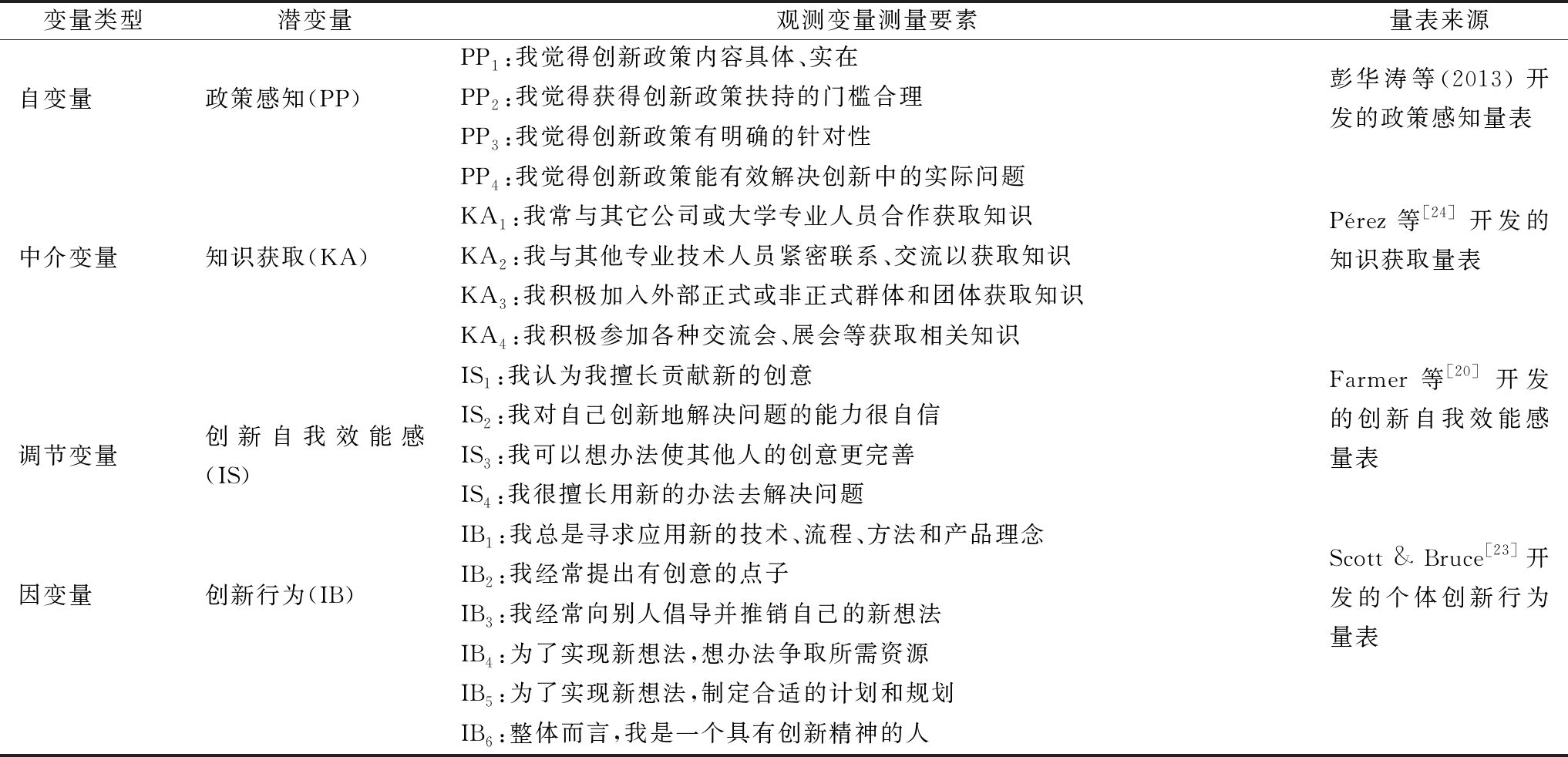

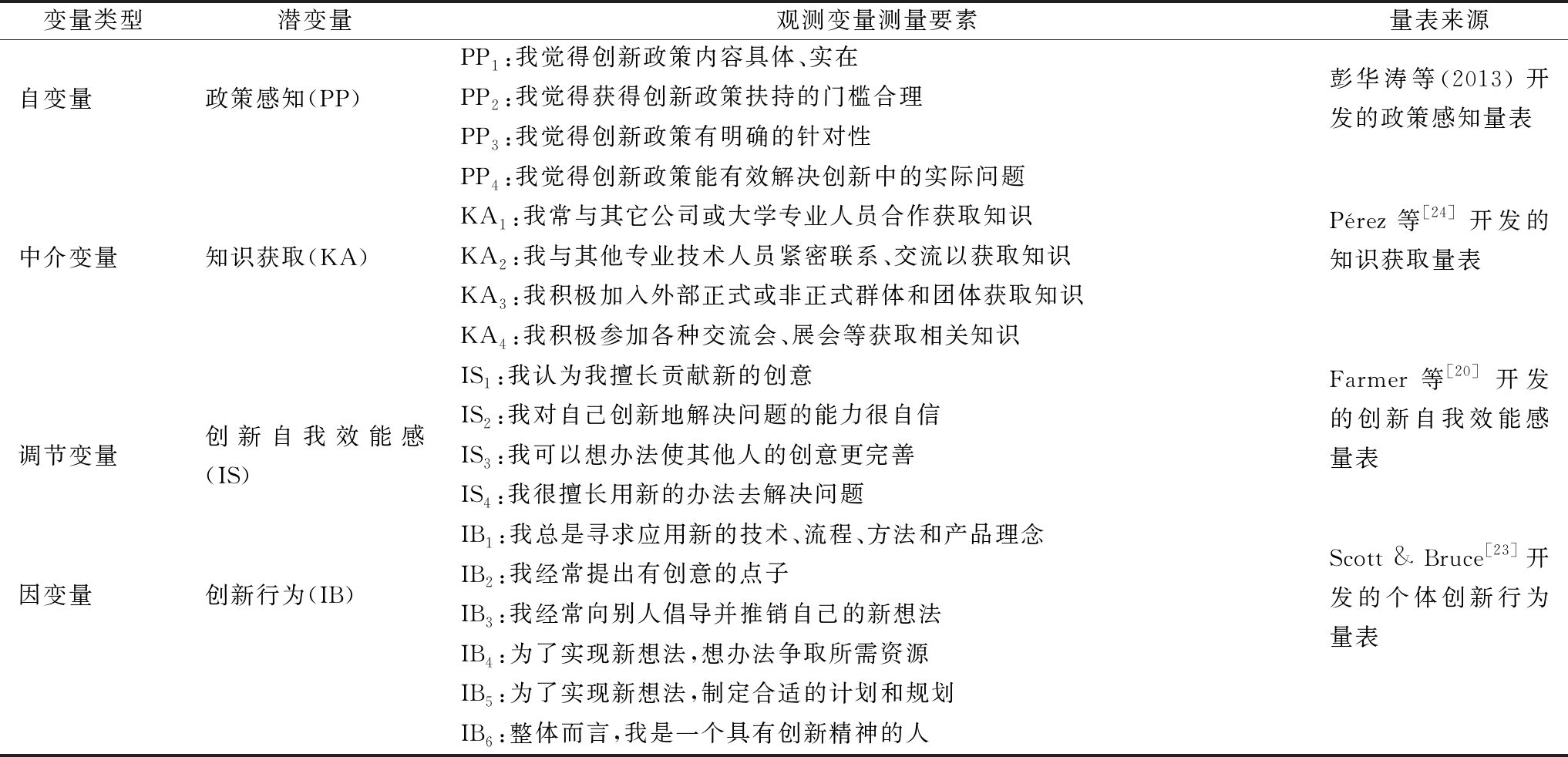

因变量为创新行为,采用Scott & Bruce[23]开发的个体创新行为量表,使用题项IB1、IB2、IB3、IB4、IB5、IB6测量。

自变量为政策感知,采用彭华涛等(2013)开发的政策感知量表,使用题项PP1、PP2、PP3、PP4测量。其中,PP1、PP2测量政策易用性感知,PP3、PP4测量政策有用性感知。

中介变量为知识获取,采用Pérez等[24]开发的量表,原量表共7个题项。其中,3个题项测量内部知识获取,4个题项测量外部知识获取。依据本文研究侧重点,采用其测量外部知识获取的4个题项,分别为KA1、KA2、KA3、KA4。

调节变量为创新自我效能感,运用Farmer等[20]开发的创新自我效能感量表,使用IS1、IS2、IS3、IS4测量。全部题项的测量尺度(见表2)均采用李氏 5级量表,1~5分别表示“非常不同意”到“非常同意”。

表2 变量设置及测量要素

变量类型潜变量观测变量测量要素量表来源自变量政策感知(PP)PP1:我觉得创新政策内容具体、实在彭华涛等(2013)开发的政策感知量表PP2:我觉得获得创新政策扶持的门槛合理PP3:我觉得创新政策有明确的针对性PP4:我觉得创新政策能有效解决创新中的实际问题中介变量知识获取(KA)KA1:我常与其它公司或大学专业人员合作获取知识Pérez等[24]开发的知识获取量表KA2:我与其他专业技术人员紧密联系、交流以获取知识KA3:我积极加入外部正式或非正式群体和团体获取知识KA4:我积极参加各种交流会、展会等获取相关知识调节变量创新自我效能感(IS)IS1:我认为我擅长贡献新的创意Farmer等[20]开发的创新自我效能感量表IS2:我对自己创新地解决问题的能力很自信IS3:我可以想办法使其他人的创意更完善IS4:我很擅长用新的办法去解决问题因变量创新行为(IB)IB1:我总是寻求应用新的技术、流程、方法和产品理念Scott & Bruce[23]开发的个体创新行为量表IB2:我经常提出有创意的点子IB3:我经常向别人倡导并推销自己的新想法IB4:为了实现新想法,想办法争取所需资源IB5:为了实现新想法,制定合适的计划和规划IB6:整体而言,我是一个具有创新精神的人

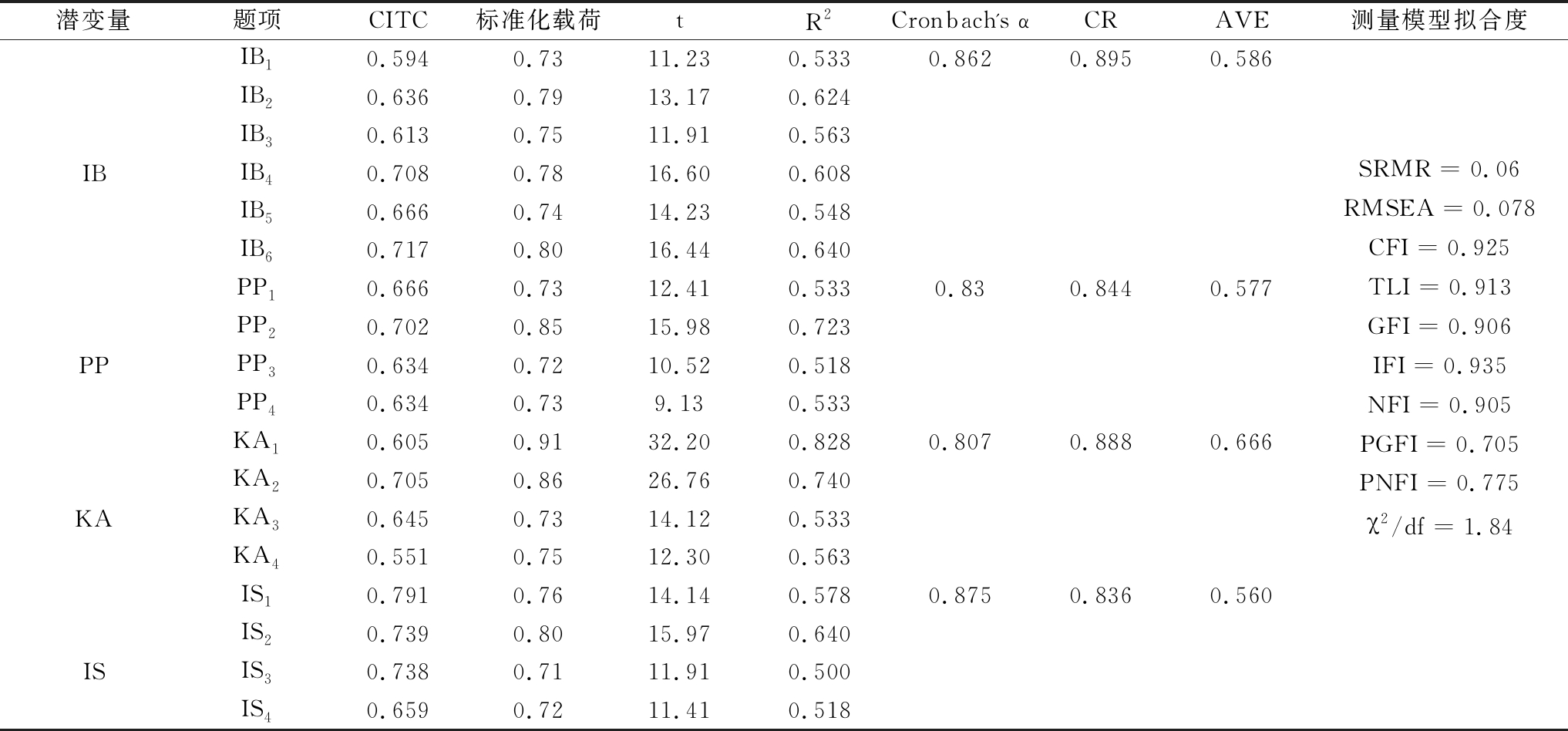

2.4 信效度检验

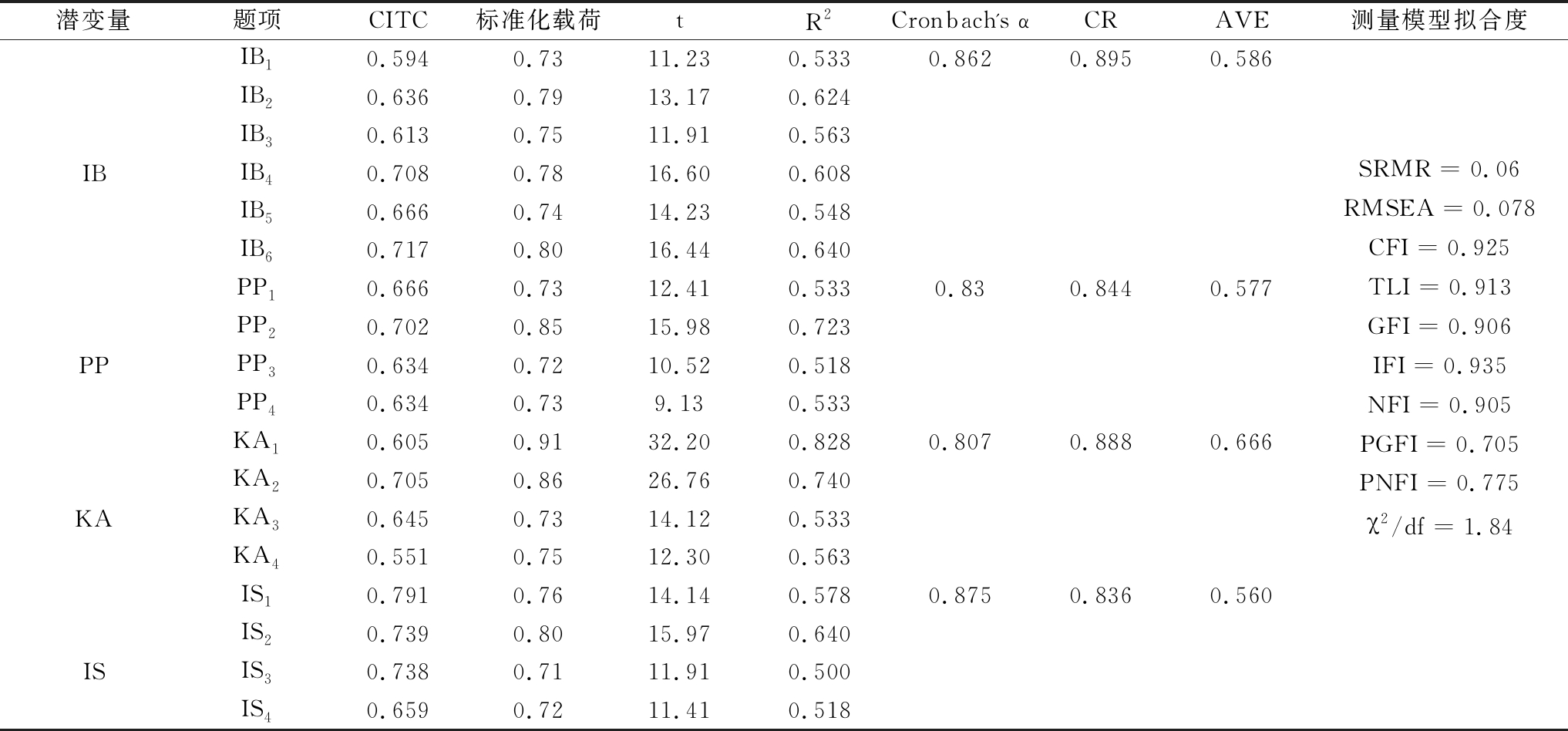

运用SPSS23.0软件进行可靠性分析,如表3所示。结果显示,校正后的项目总分相关系数(CITC)均大于0.5,各分量表的Cronbach's α值均大于0.8,表明量表是可靠的。使用Mplus8.3作IB、PP、KA、IS 四因子验证性因子分析,结果显示,绝对适配统计量SRMR、RMSEA值均小于0.08,χ2/df值小于2,GFI值大于0.9;增值适配度统计量CFI、TLI、IFI、NFI值均大于0.9,简约适配度统计量PNFI、PGFI值均大于0.5,表明测量模型拟合良好。在此基础上,进一步检验量表的信度和效度,结果显示,观测变量(题项)标准化因子载荷均大于0.71,各分量表的组合信度(CR)值均大于0.8,平均方差抽取值(AVE)均大于0.5,表明量表信效度良好。

表3 量表信效度检验结果

潜变量题项CITC标准化载荷tR2Cronbach's αCRAVE测量模型拟合度IB10.5940.7311.230.5330.8620.8950.586IB20.6360.7913.170.624IB30.6130.7511.910.563IBIB40.7080.7816.600.608IB50.6660.7414.230.548IB60.7170.8016.440.640PP10.6660.7312.410.5330.830.8440.577SRMR=0.06RMSEA=0.078CFI=0.925TLI=0.913GFI=0.906IFI=0.935NFI=0.905PGFI=0.705PNFI=0.775χ2/df=1.84PP20.7020.8515.980.723PPPP30.6340.7210.520.518PP40.6340.739.130.533KA10.6050.9132.200.8280.8070.8880.666KA20.7050.8626.760.740KAKA30.6450.7314.120.533KA40.5510.7512.300.563IS10.7910.7614.140.5780.8750.8360.560IS20.7390.8015.970.640ISIS30.7380.7111.910.500IS40.6590.7211.410.518

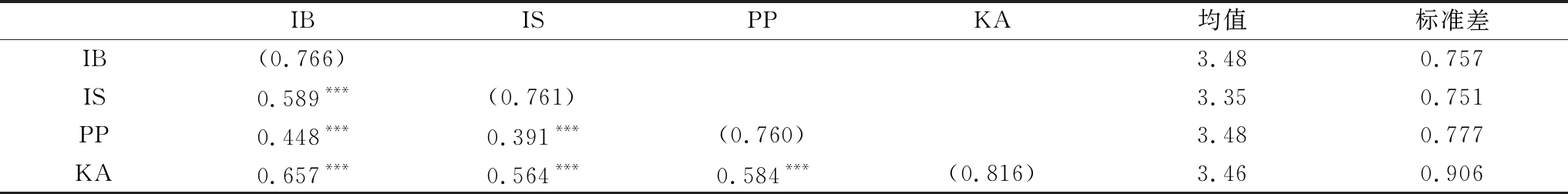

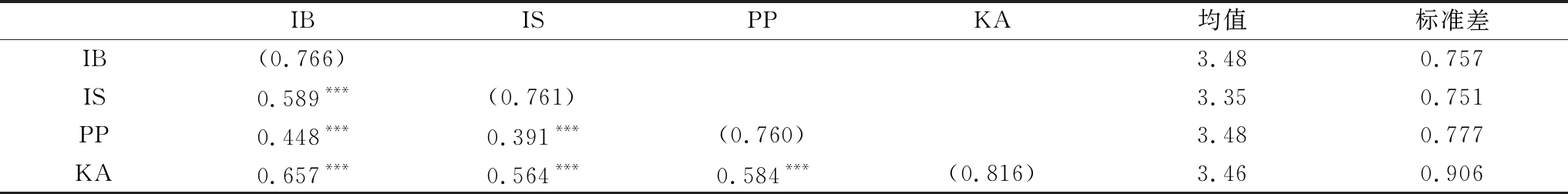

表4显示,各潜变量间的Pearson相关系数在0.001的水平上显著,各潜变量平均方差抽取值的平方根 均大于各潜变量间的相关系数(r),表明量表的区别效度可以接受。

均大于各潜变量间的相关系数(r),表明量表的区别效度可以接受。

表4 潜变量间相关系数与其AVE平方根比较结果

注:***表示p <0.001,对角线括弧内的数值为

IBISPPKA均值标准差IB(0.766)3.480.757IS0.589***(0.761)3.350.751PP0.448***0.391***(0.760)3.480.777KA0.657***0.564***0.584***(0.816)3.460.906

2.5 共同方法偏差检验

尽管在收集数据时采用了多样化调查方式,但仍有可能存在较高的共同方法偏差问题,因而有必要利用统计方法检验共同方法偏差问题。表4显示,4个潜变量间的相关系数值(r)最大为0.657,小于0.9,远低于共同方法可能导致的高相关性[25];采用Harman单因素分析法进行无旋转因子分析,结果显示,KMO值达到0.884,大于0.7,巴特利特球形检验在0.001的水平上显著,析出的第一个因子方差解释率为45.14%,小于50%[26];利用双因子模型检验共同方法偏差问题,把4个潜变量及其各自的观察变量整合在一起作验证性因子分析,同时把所有观测变量附加在该方法潜因子上,结果显示,该方法潜因子所解释的变异量只有11.35%,远低于25%的水平[27]。以上检验都表明量表数据共同方法偏差在可接受范围内。

3 实证分析与假设检验

实证分析遵循以下思路:①分析政策感知的主导作用,即政策感知对创新行为的直接影响;②检验知识获取在政策感知与创新行为关系中的中介作用;③考察创新自我效能感对政策感知与创新行为正向关系的调节效应、对知识获取与创新行为正向关系的调节效应以及对知识获取中介作用的调节效应。

3.1 描述性统计分析

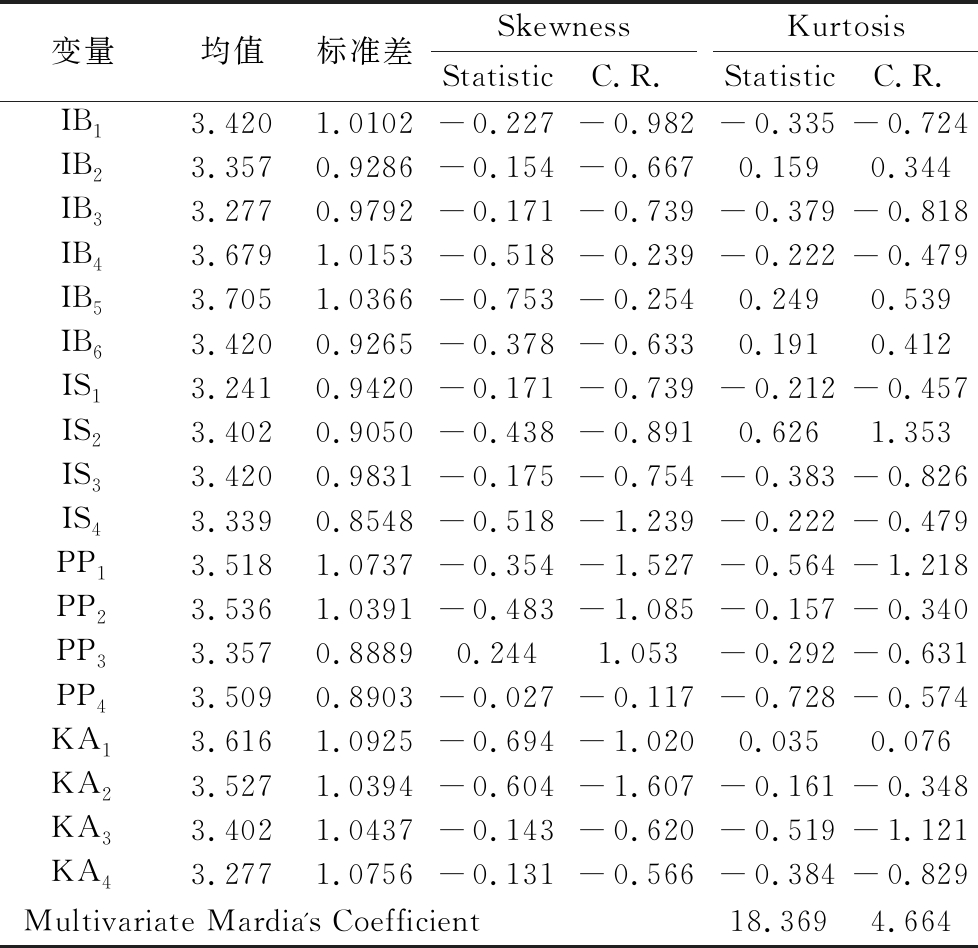

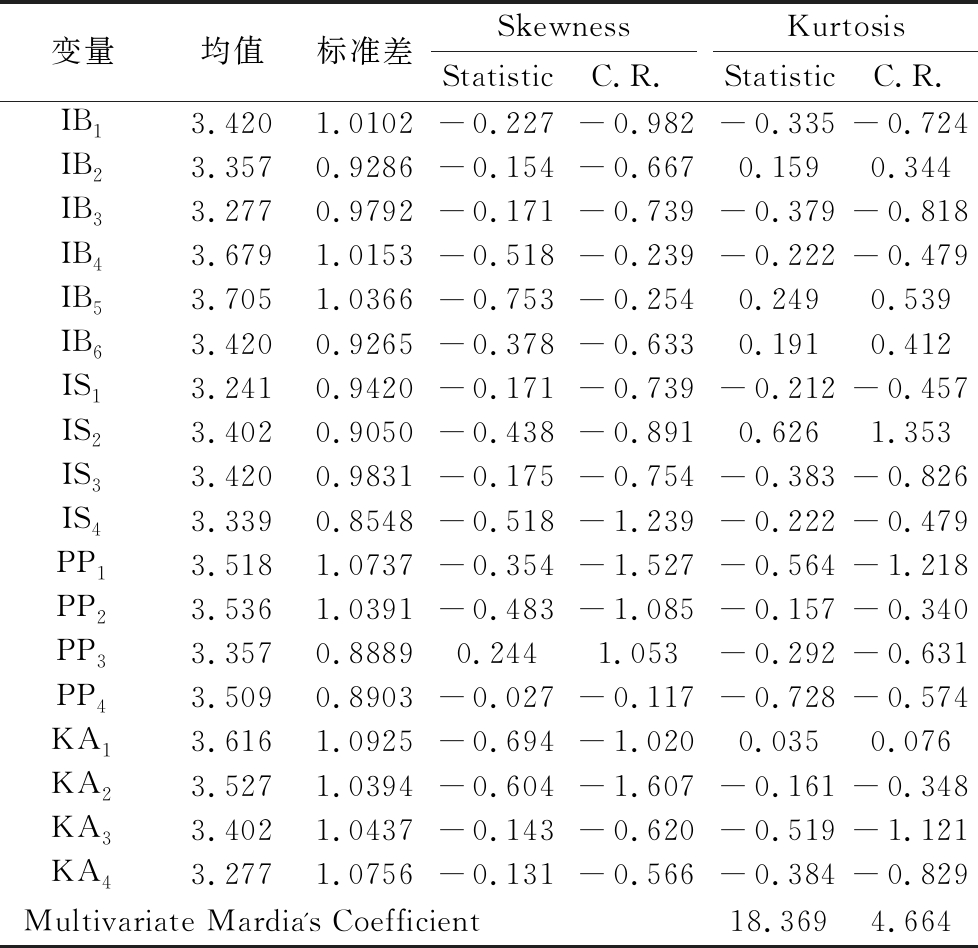

一般而言,偏态和峰态系数值如果介于±2之间,多变量Mardia系数值对应的C.R.值大于3.3,且小于p(p+2)(p为观测变量个数),则样本数据的正态性适合结构方程模型分析[28]。表5给出了18个观测变量(题项)的描述性统计结果,结果显示,偏态系数(Skewness)和峰态系数(Kurtosis)值都介于±2之间,多变量Mardia系数值对应的C.R.值为4.664,大于3.3,且小于p(p+2),表明样本数据的正态性适合结构方程模型分析要求。

3.2 政策感知对创新行为的影响机理检验

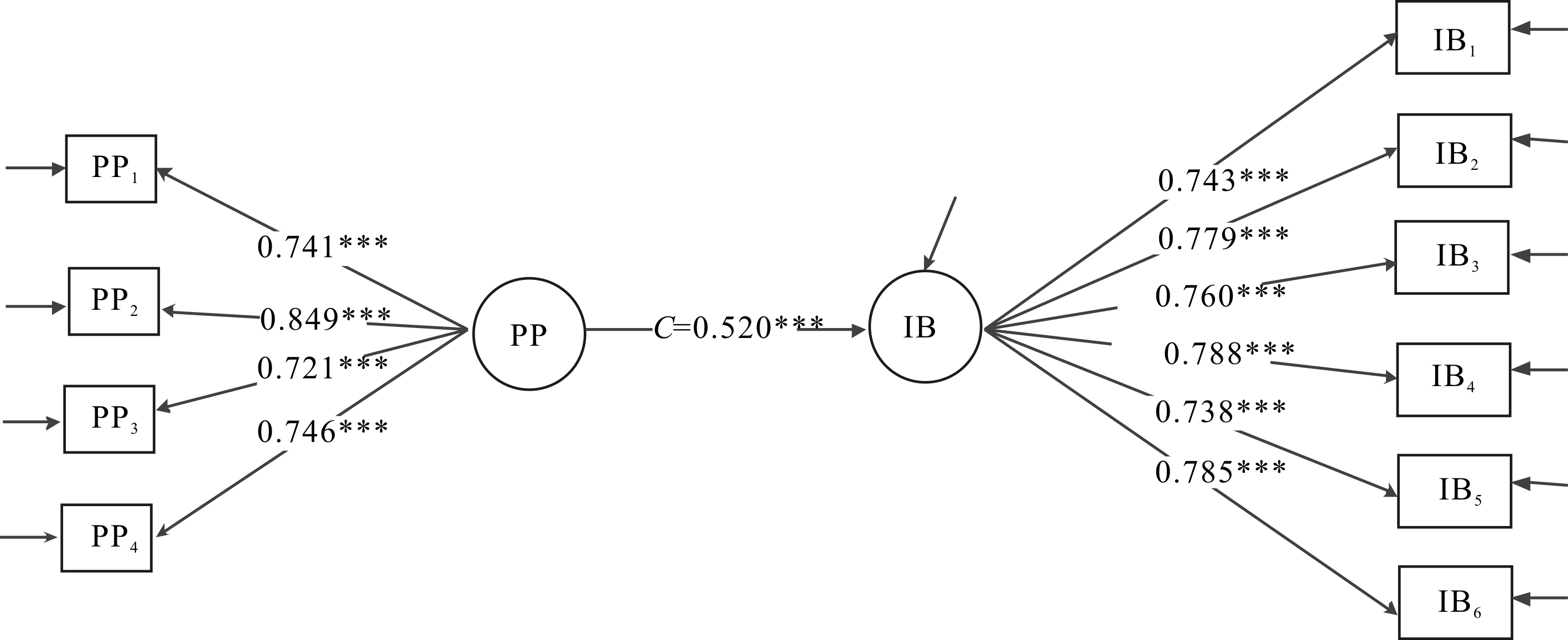

3.2.1政策感知对创新行为的主导作用

采用ML估计方法,利用模型Ⅰ检验政策感知对创新行为的主导作用,如图2所示。模型拟合结果显示,RMR=0.055<0.08,RMSEA=0.028<0.05,GFI=0.909>0.9,RFI=0.961>0.9,IFI=0.976>0.9,NFI=0.919>0.9,PNFI=0.619>0.5,PGFI=0.537>0.5,χ2/df=0.281<3,说明模型拟合良好。检验结果显示,政策感知与创新行为关系的标准化路径系数c=0.520,且通过了0.001的显著性水平检验,说明政策感知对创新行为具有显著正向影响,H1得到验证。

表5 变量描述性统计结果

变量均值标准差SkewnessStatisticC.R.KurtosisStatisticC.R.IB13.4201.0102-0.227-0.982-0.335-0.724IB23.3570.9286-0.154-0.6670.1590.344IB33.2770.9792-0.171-0.739-0.379-0.818IB43.6791.0153-0.518-0.239-0.222-0.479IB53.7051.0366-0.753-0.2540.2490.539IB63.4200.9265-0.378-0.6330.1910.412IS13.2410.9420-0.171-0.739-0.212-0.457IS23.4020.9050-0.438-0.8910.6261.353IS33.4200.9831-0.175-0.754-0.383-0.826IS43.3390.8548-0.518-1.239-0.222-0.479PP13.5181.0737-0.354-1.527-0.564-1.218PP23.5361.0391-0.483-1.085-0.157-0.340PP33.3570.88890.2441.053-0.292-0.631PP43.5090.8903-0.027-0.117-0.728-0.574KA13.6161.0925-0.694-1.0200.0350.076KA23.5271.0394-0.604-1.607-0.161-0.348KA33.4021.0437-0.143-0.620-0.519-1.121KA43.2771.0756-0.131-0.566-0.384-0.829Multivariate Mardia's Coefficient18.3694.664

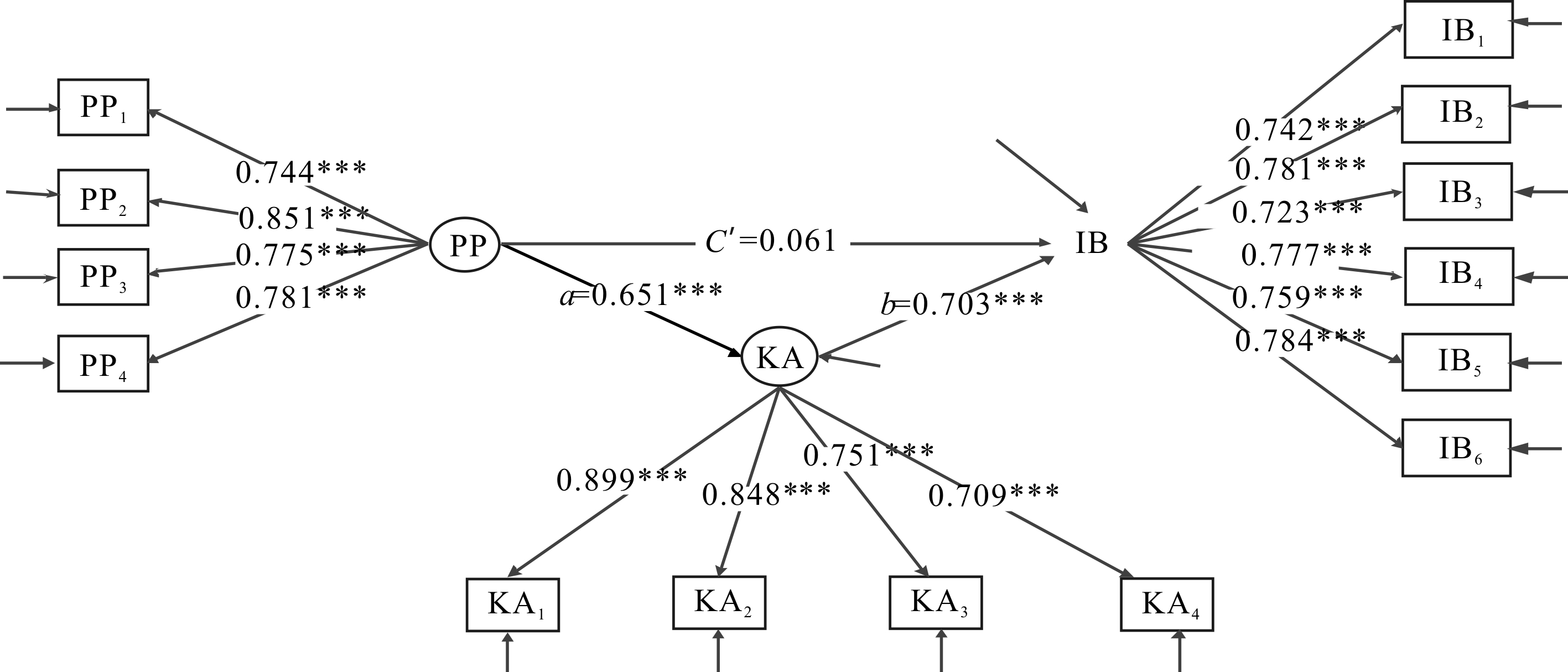

3.2.2 知识获取的中介作用

中介效应检验早期使用逐步法,该方法的前提是自变量对因变量的直接效应显著,但实际上直接效应显著并非中介检验的必要前提,并且与其它方法相比,该方法的统计功效最低,容易增加犯第Ⅰ类错误的概率[29]。随后提出了Sobel检验法,其统计功效虽然高于逐步法,但要求中介效应统计量(a×b)呈正态分布,这在实际情况中往往难以满足。相比之下,Bootstrap法放宽了正态分布的条件,而且比前两者具有更高的统计检验力。因此,本文采用潜变量结构方程的bootstrap法检验中介效应,利用 ML估计,设定Bootstrap=5 000,模型检验结果的标准化路径系数值和中介效应检验结果分别如图3、表6所示。

模型Ⅱ的拟合结果显示,χ2检验的P=0.054>0.05,RMSEA=0.042<0.05,CFI = 0.961>0.9,TLI = 0.924>0.9,SRMR = 0.063<0.08,说明模型拟合良好。

(1)政策感知对创新行为的直接作用。检验结果显示,政策感知与创新行为关系的标准化路径系数c'=0.061,未通过显著性检验,说明在知识获取的中介作用下,政策感知对创新行为的直接作用不显著。

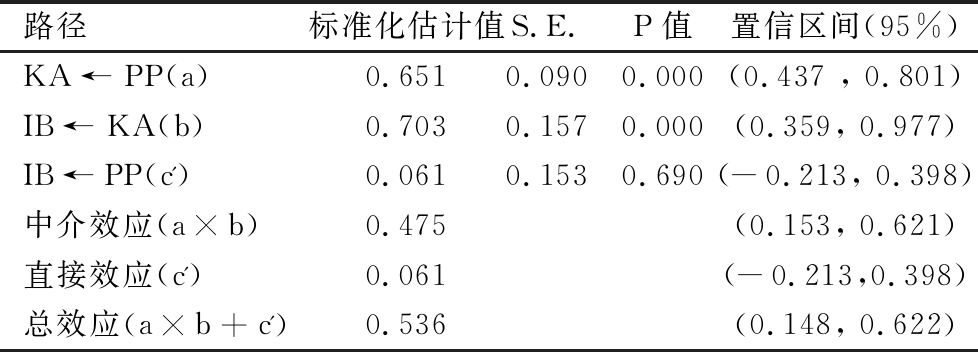

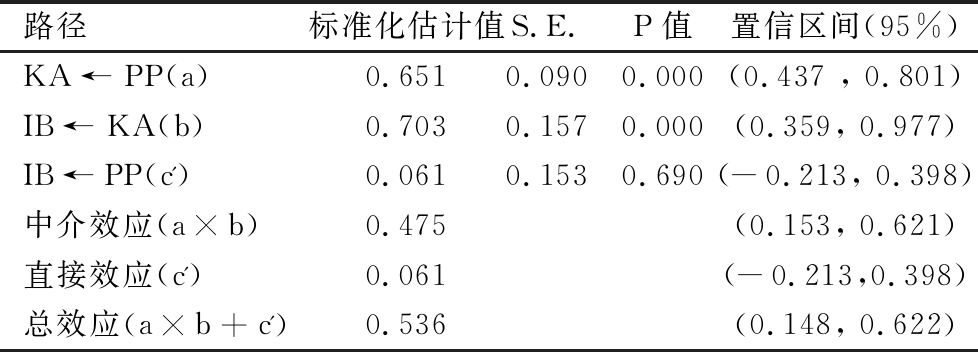

(2)知识获取的中介作用。检验结果显示,政策感知与知识获取关系的标准化路径系数a=0.651,通过了0.001的显著性水平检验,说明政策感知对知识获取的正向影响显著,H2得到验证;知识获取与创新行为关系的路径系数b=0.703,也通过了0.001的显著性水平检验,说明知识获取对创新行为的正向影响显著,H3得到验证;知识获取的中介作用效应值a×b=0.475,其置信区间不包含0(95%),统计检验显著,且在知识获取的中介作用下,政策感知对创新行为的直接作用不显著(置信区间包含0),说明在政策感知对创新行为的影响中知识获取起完全中介作用,其中介效应占总效应比例为88.6%,H4得到验证。

表6 知识获取中介作用检验结果

路径标准化估计值S.E.P值置信区间(95%)KA← PP(a) 0.651 0.0900.000 (0.437 , 0.801)IB← KA(b) 0.703 0.1570.000 (0.359, 0.977)IB←PP(c') 0.061 0.1530.690 (-0.213, 0.398)中介效应(a×b) 0.475 (0.153, 0.621)直接效应(c') 0.061 (-0.213,0.398)总效应(a×b + c')0.536(0.148, 0.622)

3.2.3 创新自我效能感的调节效应检验

传统方法在检验中介效应和调节效应时主要把潜变量的观测变量分值加总作为潜变量分值,从而把潜变量显变量化,利用路径回归进行检验,这种方法忽略了测量误差,容易扭曲参数估计结果。基于此,本文利用ML估计,采用潜调节结构方程法(Latent Moderated Structural Equations,LMS)检验创新自我效能感的调节效应。

根据图4模型,创新自我效能感对政策感知与创新行为正向关系的调节效应函数为c1 + c3×IS,创新自我效能感对知识获取中介作用的调节效应函数为a1(b1 + b2×IS)。在分析调节效应时,由于引入了交互项,为避免多重共线性问题,分析前将各观测变量数据中心化;在检验调节效应时,把调节变量创新自我效能感(IS)的平均值作为中间值,减1个标准差作为较低值,加1个标准差作为较高值,用二者的差值检验调节作用的显著性。模型检验结果如图4和表7所示。

(1)创新自我效能感对政策感知与创新行为正向关系的调节效应。创新自我效能感的调节效应检验结果如表7所示,结果显示,在不同程度的创新自我效能感下,创客政策感知对创新行为直接作用效应值的置信区间均包含0(95%),说明创客创新自我效能感对政策感知与创新行为正向关系的调节效应不显著,H5未得到验证。

(2)创新自我效能感对知识获取与创新行为正向关系的调节效应,以及对知识获取中介作用的调节效应。图4结果显示,潜变量的交互项KA×IS的路径系数为0.343,且通过了0.001的显著性水平检验,说明创新自我效能感在知识获取与创新行为正向关系中的调节效应显著,H6a得到验证。同时,在高创新自我效能感下,知识获取的中介效应值(IND_H)置信区间不包含0(95%),说明高创新自我效能感增强了知识获取在政策感知与创新行为间的中介作用;在低创新自我效能感下,知识获取的中介效应值(IND_L)置信区间包含0(95%),说明低创新自我效能感未能增强知识获取在政策感知与创新行为间的中介效应,二者差值(IND_L - IND_H)的置信区间不包含0(95%),说明创新自我效能感对知识获取的中介作用具有显著的正向调节效应,H6b得到验证。

表7 创新自我效能感的调节效应检验结果

路径与效应估计值p值置信区间(95%)KA←PP(a1)0.6880.000(0.554, 0.822)IB←KA(b1)0.3820.000(0.174, 0.589)IB←PP(c1)-0.1490.173(-0.363, 0.065)IB←IS(c2)0.8520.000(0.366, 0.758)IB←PP×IS(c3)0.1040.228(-0.065, 0.272)IB←KA×IS(b2)0.3430.000(0.147, 0.538)中介效应高创新自我效能感(IND_H)0.263(0.010, 0.273)低创新自我效能感(IND_L)0.027(-0.017, 0.182)差值(IND_L-IND_H)0.236(0.027, 0.273)直接效应高创新自我效能感(DIR_H)-0.045(-0.227, 0.155)低创新自我效能感(DIR_L) -0.253(-0.455.0.049)

4 研究结论与讨论

4.1 研究结论与理论贡献

本文基于心理动力场理论,通过调查数据分析了创客政策感知对其创新行为的影响机理,研究发现:

(1)创客政策感知对其创新行为有显著正向影响。

本文从个体心理机制入手,揭示政策感知对创新行为的影响机理,研究证实了创客政策感知通过知识获取的中介,并在创新自我效能感调节下正向影响创客创新行为。该结论与现有关于政策感知与个体创新行为关系的研究大体一致,但也有不同之处。一方面,影响路径不同,如苏敬勤等(2014)研究发现,政策感知通过影响创新意愿,从而影响执行意愿进而对创新行为产生影响;另一方面,作用机制不同,如彭华涛(2013)研究表明,政策感知调节政策导向对企业发展瓶颈突破的正向关系。说明政策感知对个体创新行为的影响存在不同作用路径机制。

(2)知识获取在政策感知与创新行为间起完全中介作用。已有关于知识获取对创新行为影响的研究主要集中在企业创新行为方面,而在个体创新行为方面,有研究表明,知识获取在社会网络、社会资本与个体创新行为的关系中起中介作用[30]。不同的是,本文发现知识获取在政策感知与个体创新行为的关系中起完全中介作用,补充了知识获取对创新行为影响的研究结论。研究证实,创客政策感知影响其知识获取,进而影响其创新行为;在知识获取的中介作用下,政策感知对创新行为的直接影响不显著,说明知识获取在二者之间起到完全中介作用,同时也说明知识获取是政策感知作用于创新行为的必要机制。

(3)创新自我效能感正向调节创客知识获取对创新行为的正向影响关系,且正向调节知识获取的中介作用。研究证实,相对于低创新自我效能感而言,高创新自我效能感能显著增强知识获取对创新行为的正向影响,且显著增强知识获取在二者影响关系中的中介作用。高创新自我效能感能增强创客实现创新目标的信心和信念,更加积极地促使创客获取知识,进而影响其创新行为;反之,则不利于推动个体创新行为。

基于以上结论,本文理论贡献主要有3个方面:①基于心理动力场理论,研究了政策感知对个体创新行为的影响机理,而现有研究主要集中探讨创新政策对企业创新行为的影响机制;②验证了知识获取在政策感知与创客创新行为关系中的中介作用,丰富了创客创新行为的影响因素研究,揭示了政策感知通过知识获取影响创客创新行为的作用机理;③进一步拓展了知识获取对创客创新行为影响作用的边界条件,以及知识获取中介作用的外部边界条件。

4.2 管理启示

(1)政策感知有助于激励创客获取知识,促进创客创新行为,提升创新效果。创客政策感知不足,会使政策感知对创客知识获取的激发作用减弱,不利于推动创客创新。基于此,各级政府和众创空间运营者应采取多样化措施,强化创客对创新政策有用性和易用性感知,建立多样化创新政策传播渠道,尤其是公共媒体、创业培训以及网络社交媒体等渠道,加强创新政策传播和宣传,让创客多渠道感知创新政策。同时,采取线上咨询和线下宣讲、座谈等多样化方式与创客进行政策沟通,让创客充分感知和理解创新政策的有用性和易用性,以此推动创客创新行为。

(2)采取多样化措施帮助创客获取和利用知识资源。知识获取既对创客创新行为产生积极推动作用,又是政策感知作用于创新行为的中介助推环节。缺乏知识资源,创新犹如无米之炊。因而,应着力构建知识获取多元化网络,为创客提供多样化、充分便利的知识资源,促进创客知识获取,推动创客创新行为。为此,一方面,要积极整合知识资源库,为创客搭建集约化免费知识资源平台;另一方面,要积极与国内外商业知识资源机构协作,建立低成本商业知识资源库共享机制,增强知识资源的易获性和易用性。此外,要打通高校、科研院所与创客的对接通道,推进产学研合作,促进知识资源共享和利用。

(3)重视激发和提升创客创新自我效能感。创新自我效能感是知识获取作用于创客创新行为的重要推力,也是政策感知通过知识获取影响创新行为整个过程的重要助力。因此,应采取有效措施激发和提升创客创新自我效能感。一方面,政府应给予创客充分的精神激励和物质奖励,营造良好的创新氛围,激发创客创新自我效能感;另一方面,健全创业创新的社会投资体系,鼓励社会资本参与创新活动,让创客获得高度社会认同,以此提升创客创新自我效能感。

4.3 研究展望

本文基于心理动力场理论视角,研究政策感知对创新行为的影响机理,重点考察了知识获取的中介作用和创新自我效能感的调节效应。同时,也对后续研究工作作出如下思考。首先,关于创客政策感知的形成机理。在创客政策感知影响因素中,主体特征(如性别、年龄、教育程度等)、客体特征(如政策宣传等)等因素具有重要作用[31],为下一步探索创客政策感知形成机理提供了线索。其次,关于政策感知与创新行为关系的多样化中介。对个体创新而言,本文证实了创客知识获取在政策感知与创新行为间的中介作用,在两者之间是否还存在其它中介因素?有研究证实在企业员工责任感知与创新行为的关系中,工作满足和工作投入起到中介作用[32],也有研究表明,员工创新支持感知影响其内在动机,进而正向影响员工创新行为[33],这为进一步探索政策感知与创新行为间的其它中介因素提供了理论依据。最后,关于政策感知与创新行为正向关系的多元化调节因素。除本文证实创新自我效能感对知识获取的中介作用具有调节效应外,是否还存在其它调节因素?有研究证实,工作认同度在科研人员政策感知与其创新行为间具有调节效应[7],内部知识分享在外部知识获取与突变性创新关系中的中介作用受双元性创新战略正向调节[34],这些成果为后续进一步分析多元化调节因素提供了理论支撑。

参考文献:

[1] 叶伟巍,梅亮,李文,等.协同创新的动态机制与激励政策——基于复杂系统理论视角[J].管理世界, 2014, 30(6):79-91.

[2] 刘志迎,武琳.众创空间:理论溯源与研究视角[J].科学学研究, 2018, 36(3):569-576.

[3] 库尔特·勒温.拓扑心理学原理[M].北京: 中国传媒大学出版社, 2017.

[4] 阿尔伯特·班杜拉.社会学习理论[M].北京: 中国人民大学出版社, 2015.

[5] 姚艳虹,周惠平.产学研协同创新中知识创造系统动力学分析[J].科技进步与对策, 2015, 32(4):110-117

[6] 霍生平,赵葳.众创空间创客团队断裂带对创新行为的影响:基于知识共享的中介跨层研究[J].科学学与科学技术管理, 2019, 40(4):94-108.

[7] 宁甜甜,宋至刚.高校科技工作者政策感知水平对创新行为的影响研究——基于创新自我效能感与工作认同度的调节效应[J].天津大学学报(社会科学版), 2017, 19(5):69-75.

[8] MUSSNER T, STROBL A, VEIDER V, et al.The effect of work ethic on employees' individual innovation behavior[J].Creativity and Innovation Management, 2017, 26(4) :391-406.

[9] 汪曲,李燕萍.团队内关系格局能影响员工沉默行为吗——基于社会认知理论的解释框架[J].管理工程学报, 2017, 31(4):34-44.

[10] CHEN Z, CHEN G H.The influence of green technology cognition in adoption behavior: on the consideration of green innovation policy perception's moderating effect[J].Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography, 2017, 20(6):1551-1559.

[11] LOCKE E A. Social foundations of thought and action:a social-cognitive view[J].Academy of Management Review, 1987, 12(1):169-171.

[12] MARSHALL N A .Can policy perception influence social resilience to policy change[J].Fisheries Research, 2007, 86(2/3):1-227.

[13] 武梦超,李随成,王玮.外部知识获取与新产品开发绩效:资源协奏与信息处理的视角[J].预测, 2019, 38(5):1-8.

[14] 刘学元,刘璇,赵先德.社会资本、知识获取与创新绩效:基于供应链视角[J].科技进步与对策, 2016, 33(4):119-126.

[15] 苏越.协同创新网络视角下企业创新能力研究——基于知识获取能力的中介效应[J].河北工程大学学报(社会科学版), 2017, 34(4):17-20.

[16] ARVANITIS S,LOKSHIN B,MOHNEN P,et al.Impact of external knowledge acquisition strategies on innovation:a comparative study based on Dutch and Swiss panel data[J].Review of Industrial Organization,2015,46(4):359-382.

[17] TURULJA L, BAJGORI, NIJAZ.Knowledge acquisition, knowledge application, and innovation towards the ability to adapt to change[J].International Journal of Knowledge Management, 2018, 14(2):1-15.

[18] 杨晓娜,彭灿,李瑞雪.开放式创新对企业突破性创新能力的影响——隐性知识获取的中介作用[J].科技进步与对策,2018, 35(19):153-160.

[19] HOBDAY M, BODDINGTON A, GRANTHAM A.Policies for design and policies for innovation: contrasting perspectives and remaining challenges[J].Technovation, 2012, 32(5):1-281.

[20] FARMER T S M.Creative self-efficacy: its potential antecedents and relationship to creative performance[J].The Academy of Management Journal, 2002, 45(6):1137-1148.

[21] 刘追,郑倩.不确定性规避与员工创新行为:创新自我效能感的中介作用[J].科技进步与对策, 2016, 33(4):149-155.

[22] 张宏远,赵曙明,范丽君.心理需求满足有助于员工主动行为——自我效能感的调节作用[J].财经问题研究, 2018, 40(10):137-145.

[23] SCOTT S G, BRUCE R A.Determinants of innovative behavior: a path model of individual innovation in the workplace[J].The Academy of Management Journal, 1994, 37(3):580-607.

[24] L PEZ, SUSANA P

PEZ, SUSANA P REZ, PE

REZ, PE N, et al.Organizational learning as a determining factor in business performance[J].The Learning Organization: An International Journal, 2005, 12(3):227-245.

N, et al.Organizational learning as a determining factor in business performance[J].The Learning Organization: An International Journal, 2005, 12(3):227-245.

[25] PAVLOU P A, XUE L Y.Understanding and mitigating uncertainty in online exchange relationships: a principal-agent perspective[J].MIS Quarterly, 2007, 31(1):105-136.

[26] PODSAKOFF P M, MACKENZIE S B,EE J Y,et al.Common method biases in behavioral research:a critical review of the literature and recommended remedies[J].Journal of Applied Psychology, 2003, 88(5):879-903.

[27] WILLIAMS L J, COTE J A, BUCKLEY M R.Lack of method variance in self-reported affect and perceptions at work[J].Journal of Applied Psychology, 1989, 74(3):462-468.

[28] MARDIA K V.Measures of multivariate skewness and kurtosis with applications[J].Biometrika, 1970, 57(3):519-530.

[29] MACKINNON D P, LOCKWOOD C M, WILLIAMS J.Confidence limits for the indirect effect: distribution of the product and resampling methods[J].Multivariate Behavioral Research, 2004, 39(1):99-128.

[30] 苏敬勤, 林海芬.管理者社会网络、知识获取与管理创新引进水平[J].研究与发展管理, 2011, 23(6):25-34.

[31] 徐艳晴, 刘富春.政策感知、个性差异与旅游扶贫精准化——基于海南的实证分析[J].海南大学学报(人文社会科学版), 2019, 37(3):49-56.

[32] 黄俊,贾煜,秦颖,等.员工感知的企业员工责任会激发员工创新行为吗——工作满足和工作投入的中介作用[J].科技进步与对策, 2016,33(22):116-121.

[33] 王艳子,罗瑾琏,常涛.领导成员交换、感知创新支持对员工创新行为的影响研究:内在动机的中介作用[J].上海管理科学, 2014, 36(3):88-91.

[34] 赵洁,张宸璐.外部知识获取、内部知识分享与突变创新——双元性创新战略的调节作用[J].科技进步与对策,2014, 31(5):127-131.

(责任编辑:陈 井)

PEZ, SUSANA P

PEZ, SUSANA P REZ, PE

REZ, PE