0 引言

创新是规定当代经济社会性质的根本词汇。十九大报告明确指出,创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑;“大众创业万众创新”被多次写入《政府工作报告》(2015、2016、2017、2018、2019);在相关政策推动下,“双创”活动持续蓬勃发展。无论对于社会整体还是个体消费者与企业,创新都被认为具有根本价值。但创新并不是故事的全部,因为即便是真正意义上的创新,如果无法被其潜在用户接受并应用,则创新不能发挥其应有价值。同时,考虑到创新开发的高成本,扩散失败往往意味着巨大的资源浪费,还蕴含着机会意义上更长远的损失。因此,学者们指出,扩散比创新更重要[1]。

此外,考虑到创新的本性,创新不能取得预期的成功可能是一种常态。数据显示,新产品失败率往往高达50%,在美国这一数字是95%,欧洲则是90%[2]。这也是业界共识,比如小米CEO雷军就曾提及创新的事情90%以上会失败。这种失败可能是产品失败,比如创新质量低下;也可能是市场失败,比如高质量创新却不被接受,即创新遭到拒绝而出现扩散失败,后一种类型的失败显然更为可惜。

但是不同的扩散失败可能有不同的模式与原因,当前创新扩散研究主要围绕成功的创新扩散展开。同时,以往创新扩散研究,特别是宏观层面上的研究,其研究重点往往是模型拟合(“参数估计”)与预测[3-6],数据可得性迫使已有研究关注成功的创新扩散,从而在事实上忽视了创新扩散研究的其它可能性。但这种忽视同时蕴含着大量潜在损失:如果失败的可能性是多样的,也意味着有多种可能性使创新扩散从失败走向成功。

因此,针对这一现象,相较于如何表征创新扩散成功(比如经典的Bass模型),以下问题或许更加值得关注,即为什么创新扩散会失败?换言之,如何从扩散失败角度讨论创新扩散问题?进一步地,创新扩散失败具有怎样的表现?

本研究首先将结合典型创新扩散的基本思路与模型设定,讨论为何扩散失败问题会被忽视;其次,提出一种多阶段多状态竞争性创新扩散描述框架,使其能够体现扩散的多重意义,进而在经典Bass模型的基础上,构造对应数学模型;再次,将利用系统动力学方法展开竞争性创新扩散的数值仿真,揭示扩散在不同层次、不同方面所具有的特点;最后,总结理论成果与实践结论。

1 文献回顾

毋庸置疑,创新扩散研究文献众多,成果丰硕。面对这种情况,扩散研究中具有重要地位的学者Rogers[7]在其著作《创新的扩散》中慨叹:“没有其他行为科学的研究领域展示了更多国家的更多学者在更多学科内的更多努力。”

理解创新扩散存在诸多思路,比如阈值模型(threshold model)[8-10]与传染病传播模型[11-12]等。此外,将扩散视为传播过程[7,13]是另一种极为重要的研究思路。Bass模型[4,6]就是这种研究思路的典型体现,并且成为创新扩散研究的重要线索。Bass认为,创新潜在采纳者将受到两类传播渠道的影响:大众传播与人际传播;创新采纳者又可以被划分为两类:创新者与模仿者。传播渠道与采纳者类型存在对应,其中,创新者将只在大众传播的影响下采纳创新,模仿者则因为人际传播而采纳创新。

经典Bass模型被认为代表“最简约总体扩散模型的核心结构”[3],因此,可以想见其必然包括诸多与现实不相一致的假设。为回应对经典Bass模型的质疑,Bass等[5]提出了所谓的一般化Bass模型(generalized bass model):在该模型中,一种被称为“当前营销努力”的影响因素被引入。

Bass模型以及一般化Bass模型构成之后众多延伸模型的基础[4,14],这类模型具有一个根本性设定,进而从结构上排除了创新扩散失败的可能性,这一设定就是Bass模型的扩散危险函数(hazard function)概念。对于该概念而言,无论其具体形式如何(如是否引入当前营销努力因素、以何种形式体现营销努力因素等),危险函数在创新扩散过程中必然始终保持非负。这意味着无论过程如何,创新必然最终完全被所有潜在采纳者接受,从而使其至少在数量层面上无法解释创新扩散可能存在的失败。

同时,虽然创新扩散研究文献较多,但这些研究分布并不均衡。相对于产品品类层面上(或垄断情境中)的创新扩散,竞争层面上的创新扩散要少得多。因此,虽然 Rogers[7]指出,扩散创新往往以技术集群(technology cluster)形式出现,现实中同时扩散的创新常存在相互依赖关系。但从建模角度,研究者往往会简化或“扭曲”现实而把创新视为独立事件。

竞争性质的创新扩散模型并非完全不存在。从产品品类层面上的创新扩散走向竞争性创新扩散可以有多种选择,如Bass模型就可以被扩展到竞争情境[15-19]。另一种常见思路是借鉴生物学中的Lotka-Volterra模型(简称LV模型),在这一思路下,创新之间的关系被类比为物种之间的关系。LV模型既可以描述物种之间的多种关系,比如互利互惠、捕食者-被捕食者关系[20],也可以描述品牌之间的竞争关系。从上述思路出发,研究者们开展了一系列研究。其中,张林刚、陈忠[20]利用LV框架从概念上描述了两类新产品之间的多种可能关系;刘芳、苗旺[21]在整合Bass模型与LV框架的基础之上,利用系统动力学仿真方法讨论不同因素(如广告影响系数)对于两个品牌创新扩散的影响;龙跃[22]讨论知识创新扩散问题,通过数理建模与仿真实验方法研究竞争系数、扩散速度、初始状态等对知识创新扩散的影响;李春发等[1]同样在整合Bass模型与LV框架的基础上研究重复购买的创新扩散问题,同时利用基于Agent的微观仿真技术,通过数值模拟揭示企业竞争力、正负口碑等因素的竞争性影响。

此外,尚存在其它研究思路。比如基于阈值模型思路,马永红等[23]从采纳者决策机制出发,分析进入时间、创新质量等因素对于创新扩散的影响;蔡霞等[24]研究WS小世界网络下竞争性创新扩散等。

概括地讲,总体层面上创新扩散模型无法体现创新扩散的现实状况,竞争性创新扩散能够体现品牌之间的相互依赖,但已有研究在对创新接受者状态设定上仍有局限性。因此,研究中即便考虑了创新质量[23]与正负口碑[1]的影响,但这种影响仍有待深化:负面口碑仅仅是推迟对创新的接受,而不是造成更严重的影响,如对创新的拒绝[25-27]。再者,现有研究往往从数量角度探讨创新扩散,但采用扩散数量(或比例)描述扩散结果与过程似乎并不充分:从理论上看,可能存在最终扩散数量结果完全相等的情形,但从收益层面上看,同样的扩散比例并不一定能够带来同样的货币收益。对于企业而言,收益应该是比数量更为实质的扩散成败表征。

2 考虑负面口碑的竞争性创新扩散模型

2.1 分析框架与模型设定

基于以上分析,给出关于创新扩散失败表现的描述框架(见表1):首先,创新扩散存在两个层面,即产品类别(比如智能手机相对于传统手机)与具体品牌层次(如华为与Apple新款手机,或类似新电影之间);其次,对创新扩散结果的衡量同样有两个维度,即创新扩散数量与创新扩散价值收益(货币层面)。综合起来,创新扩散至少存在4类情境,与之相对,创新扩散的失败也可以有4种类型。在已有研究中,扩散数量与产品类别组合是主导模式(情形I),其它情形相对较少,从失败角度讨论创新扩散则更为少见[25-27]。

表1 创新扩散失败的多重表现

产品类别具体品牌扩散数量III扩散收益IVIII

面向现实中大量创新扩散失败,需要在已有研究的基础上给出一个综合性框架予以体现。考虑到潜在采纳者面向创新可能具有的更多状态是这种框架扩展的基本方向,在这方面,Bass模型中采纳主体只存在两种状态,即潜在采纳状态与采纳状态,这样设定使其无法考虑创新扩散失败。但事实上的创新扩散不会如此简单,比如潜在采纳者可能最终并不会采纳创新,甚至不会尝试创新[7]。再者,如果已有创新采纳者对创新并不满意,即便创新扩散者宣称其创新是高质量的,采纳者也未必会传播能够促进创新扩散的正面信息。相反,这些不满意的采纳者可能会传递不利于创新扩散的信息,从而使潜在采纳者拒绝考虑创新[27]。

创新采纳者还存在其它状态,如参照流行病传播模型[28-29],采纳者可能不会一直保持活跃(可以比较SIR模型),因而并不是所有采纳者都会一直扩散关于创新的信息(无论是正面还是负面)。

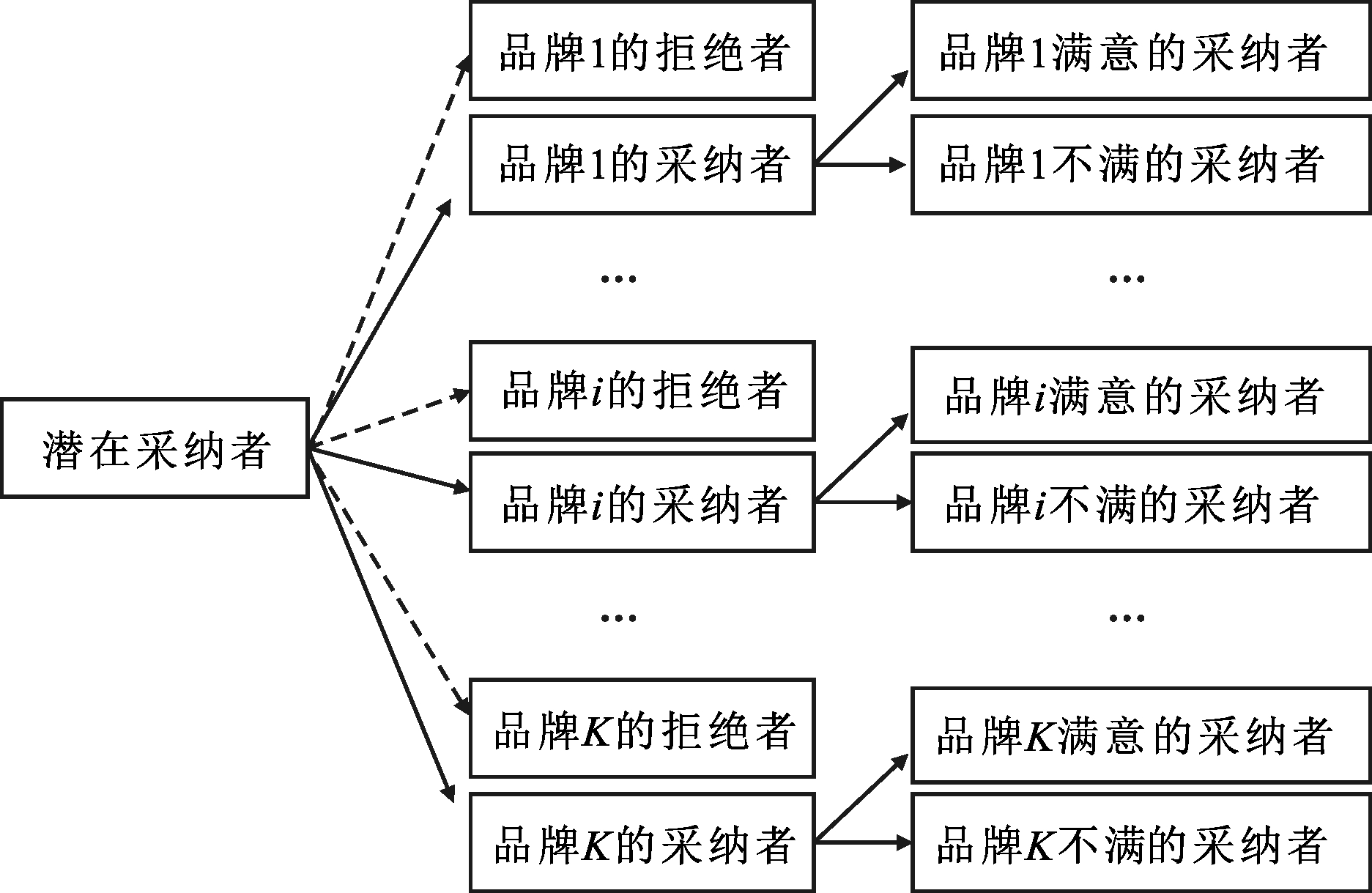

基于以上考虑,本研究构建多状态、多阶段竞争性创新扩散描述框架,如图1所示。这里的多状态意味着潜在采纳者不仅可以转变为创新采纳者,还可以是处于不同状态下的采纳者[1,25-26],甚至可能是创新的拒绝者。同时,满意-不满意状态的引入超越了“采纳前-采纳”二阶段框架,从而体现出对采纳者评价阶段的考察[7,27]。

这一框架能够同时兼容不少已有框架。比如,如果只存在一个创新品牌,则其中“潜在采纳者-品牌采纳者”组合体现的就是经典Bass模型[6];如果在单一品牌情况下进一步考虑不满意采纳者的存在,那么体现的就是考虑负面口碑的创新扩散框架[25,27];如果存在多种品牌但不考虑不满意采纳者,那么这一框架体现的就是常见的竞争性创新扩散框架[21]。

概括地讲,创新扩散失败可能来自于:外部竞争、内部产品质量或两类因素交互。其中,负面口碑在很大程度上体现创新质量的影响——对于高质量创新,显然有更多采纳者具有满意状态,反之则有更多采纳者会传递关于创新的负面口碑。

2.2 符号定义与数学模型构建

在图1所示的描述框架基础上,为了进一步从量的方面讨论不同因素对于创新扩散成败的影响,首先给出数学模型构建的基本前提设定如下:

(1)满意的品牌采纳者将传播关于对应品牌的积极口碑,在大众传播与积极口碑影响下,潜在采纳者将转变为具体品牌的采纳者。

(2)不满意的品牌采纳者将传播关于对应品牌的消极口碑,在品牌不满意采纳者与品牌拒绝者的影响下,潜在采纳者将转变为具体品牌的拒绝者。

(3)潜在采纳者只能采纳一种创新(对应图1中的实线)。

(4)潜在采纳者可以同时拒绝所有创新(对应图1中的虚线)。

(5)不存在重复购买。

(6)采纳者潜量保持不变。

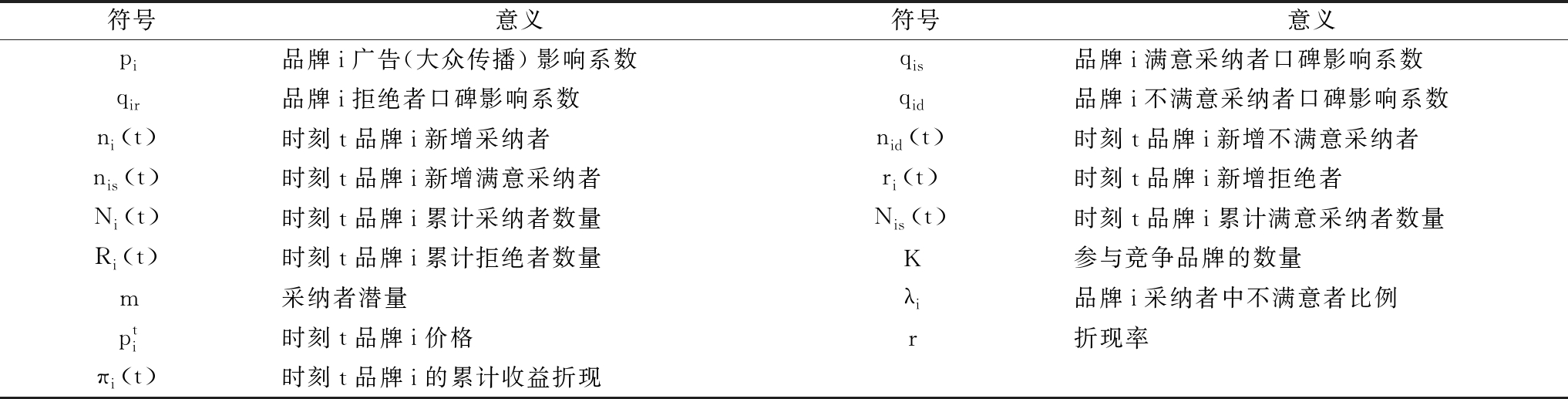

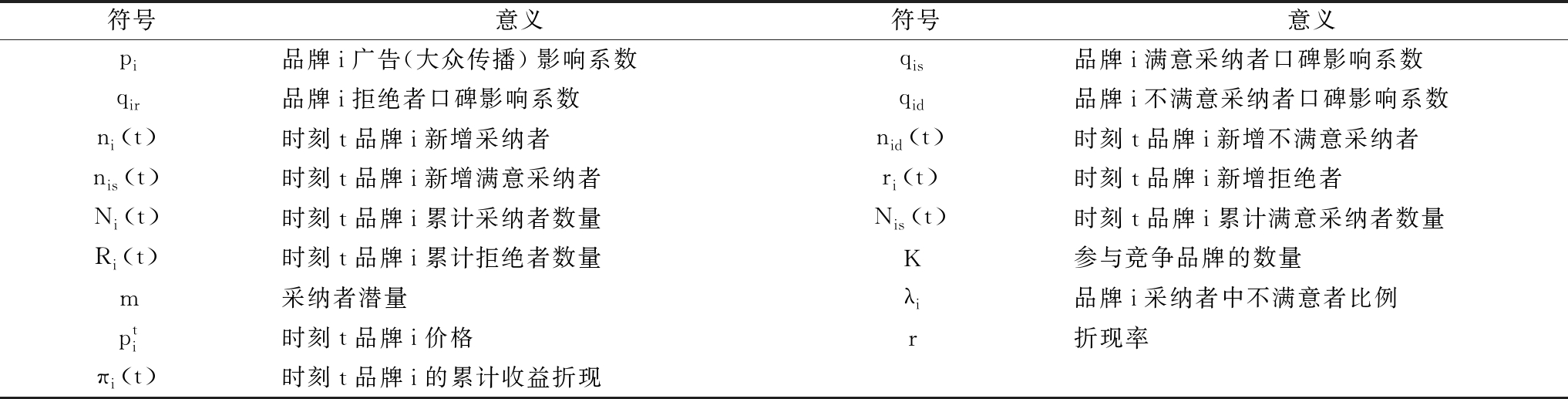

模型构建涉及到的基本变量定义如表2所示。

基于以上设定与符号定义,下面考虑一个包含K个品牌的竞争性创新扩散系统。对于这样的系统,每一时刻任一品牌i所面对的潜在采纳者可以记为 该数值显然应该始终保持非负。对于所有品牌的潜在采纳者数量而言,这一数值往往不可能同时为0,这意味着对于任一品牌i而言,时刻t其新增采纳者ni(t)表达式为:

该数值显然应该始终保持非负。对于所有品牌的潜在采纳者数量而言,这一数值往往不可能同时为0,这意味着对于任一品牌i而言,时刻t其新增采纳者ni(t)表达式为:

ni(t)=

(i=1,2,…,K)

这一设定体现了只有满意的采纳者Nis(t)才会传播关于创新积极信息,从而促进具体品牌创新采纳。以上设定揭示了因为不满意的采纳者所造成的拒绝者对于创新扩散的影响,即Ri(t)加入将减少可能接受品牌i创新的潜在采纳者数量——结合只有满意者才能推动创新采纳,则拒绝者的影响就是多重的。同时,Nk(t)(k≠i)体现了竞争品牌对于焦点品牌的分流效应。

同样,根据设定,所有品牌新增采纳者均存在一定比例(λi)的不满者。因此,时刻t品牌i新增不满意的采纳者为nid(t)=λini(t)。从实践角度看,λi受诸多因素影响,如创新质量——好电影与坏电影在不满意观众比例方面显然存在差异。

相应地,时刻t品牌i新增满意的采纳者为nis(t)=(1-λi)ni(t)。

对具体品牌不满意的采纳者将传播关于具体品牌的不满,受其影响者将拒绝该品牌,这一过程往往与口碑传播有关。同时,品牌拒绝者也会对潜在采纳者产生影响,使其作出拒绝具体创新的决策。该过程具有类似Bass模型的性质,因此,时刻t品牌i新增拒绝者可以记为:

考虑到正负口碑的传播性质,设定qd≥qs[25,30]。在传播不利于创新接受的信息时,单纯拒绝者的影响应该不会大于不满意的采纳者所能施加的影响,因此,有qd≥qr。此外,品牌i(i=1,2,…,K)的累计收益折现可以表示为:

为了简化分析,假设所有品牌具有相同的价格并在整个扩散过程中保持不变。

如果K=2,则一般竞争性模型就退化为两品牌竞争模型;若其中一种品牌的大众传播系数p为0,则两品牌竞争性扩散模型进一步退化为单一品牌创新扩散(产品类别扩散)模型。在后一情形下,核心模型可以简化为(因为只有单一品牌,忽略标志品牌的下标i):

r(t)=

表2 变量定义

符号意义符号意义pi品牌i广告(大众传播)影响系数qis品牌i满意采纳者口碑影响系数qir品牌i拒绝者口碑影响系数qid品牌i不满意采纳者口碑影响系数nit 时刻t品牌i新增采纳者nidt 时刻t品牌i新增不满意采纳者nist 时刻t品牌i新增满意采纳者rit 时刻t品牌i新增拒绝者Nit 时刻t品牌i累计采纳者数量Nist 时刻t品牌i累计满意采纳者数量Rit 时刻t品牌i累计拒绝者数量K参与竞争品牌的数量m采纳者潜量λi品牌i采纳者中不满意者比例pti时刻t品牌i价格r折现率πit 时刻t品牌i的累计收益折现

3 仿真分析与结果讨论

考虑到一般竞争性创新扩散系统的复杂性,下面主要在两品牌框架下考虑创新的竞争性扩散。具体而言,基于以上数学模型分析,研究通过系统动力学(System Dynamics)仿真技术(仿真平台为Vensim 7.0)探索典型情形下的结果。仿真的一个关键在于如何设定模型中的创新系数与模仿系数,根据Sultan等[31]与胡知能等[32]的研究,创新系数取值范围可以为0.000 02~0.23,模仿系数取值范围为0.000 03~0.99。

3.1 单一创新扩散情形的仿真结果与分析

这一部分主要探讨负面口碑比例与折现率水平在产品类别层面上对于创新扩散的影响。负面口碑比例分别设定为0、0.1、0.2与0.3,折现率分别设定为0.1与0.2。一般而言,创新往往面临更高的风险水平,并且一般风险越高,折现率越高[33],这里0.2的折现水平代表更高的风险水平。其它参数分别设定为m=10 000,p=0.001,qs=qr=0.1,qd=0.2,p0=10为创新价格,仿真回合数为100。不同参数组合扩散结果如表3所示。

表3 单一创新扩散情形下的仿真结果

负面口碑比例扩散数量扩散收益r=0.1r=0.2λ=0.09 960.713 980.611 123.14λ=0.15 654.663 209.331 030.93λ=0.23 683.712 680.96953.322λ=0.32 563.142 289.07886.615

根据表3,可以得出以下结论:首先,扩散数量变化方面,根据前文模型设定可知,在当前分析框架及分析要素中,只有不满者比例会影响最终扩散数量。仿真结果显示,随着不满意比例从0增加到0.3,扩散数量也依次降低到不存在不满意者情况下的56.8%、37.0%与25.7%,提示高质量创新的重要价值。同时可以发现,随着负面口碑比例提升,下降速度具有非线性特征。其次,考察扩散收益变化可以发现,不满者比例与折现率均会影响扩散收益变化,比较起来,折现率的影响更为重要。具体而言,在同样折现率水平下,与不存在不满意者情况相比,收益变化相对比较小:在r=0.1情况下,随着不满意比例从0增加到0.3,扩散收益依次降低到不存在不满意者情况下的80.6%、67.4%与57.5%;在r=0.2情况下,相应的结果分别为91.8%、84.9%与78.9%。在相同的不满意比例下,高折现率与低折现率情形下的收益折现比分别为28.2%、32.1%、35.6%、38.7%。在最极端的情况下,即高折现率且不满意者比例最高与低折现率且不满意者比例最低的情况下,两者收益之比为22.3%。这意味着高折现率与不满意顾客比例同时对企业创新扩散提出严峻挑战。

此外,虽然在当前框架下折现率对于扩散数量没有影响,但是考虑到折现率(对于创新而言,较高的折现率水平是常见要求)对于收益的影响,可以预期随着收益降低,企业用于创新扩散的营销努力会在动力与实际行为上出现下降,从而导致企业创新扩散面临更为严峻的挑战。

3.2 负面口碑比例不对称情境下两品牌竞争扩散仿真结果与分析

这一部分引入竞争因素,但分析焦点在于探讨负面口碑比例与折现率水平在品牌层面上对于创新扩散的影响。考虑到问题对称性,仿真设定品牌1的负面口碑比例λ1=0.1,品牌2的负面口碑比例λ2分别设定为0、0.1、0.2、0.3,以体现负面口碑对于创新扩散的可能影响。折现率仍然分别设定为0.1与0.2,其它参数分别设定为m=10 000,p1=p2=0.001,q1s=q1r=q2s=q2r=0.1,q1d=q2d=0.2,p0=10为创新价格。仿真回合数为100,不同参数组合的扩散结果如表4所示。

表4 负面口碑比例不对称情境下两品牌竞争扩散仿真结果

品牌2负面口碑比例扩散数量品牌1品牌2扩散收益(r=0.1)品牌1品牌2扩散收益(r=0.2)品牌1品牌2λ2=0.02 858.487 019.552 778.233 458.4997.7121 084.8λ2=0.13 757.023 757.022 861.762 861.761 001.481 001.48λ2=0.24 422.642 424.992 923.62 437.491 004.58930.182λ2=0.34 775.981 733.962 969.92 114.171 007.19868.163

结合表3与表4不难发现,前述单一创新下折现率与不满意比例的影响在两品牌竞争情况下仍然存在,但因为竞争因素存在,具体品牌扩散情况出现新变化。首先,竞争的确是造成企业创新扩散不足或失败的重要因素。比如,即便不存在创新接受不满者,面临竞争时的品牌最终扩散数量与收益仍然低于不存在竞争时的情形:数量方面,9 960.71对7 019.55;收益方面,如果折现率为0.1,则为3 980.61对3 458.40,如果折现率为0.2,则为1 123.14对1 084.80。其次,即便其它条件保持不变,负面口碑的增加将降低其市场地位,与此同时,其竞争品牌的市场占有率会相对提升,相应地,创新扩散收益方面存在同样的结论。此外,扩散收益分析显示,如果折现率较高,纯粹考虑最终扩散数量对于企业而言意义不大,并且无论是对高口碑(不满者比例较低)还是低口碑,情况都同样如此:与高折现率相伴随的低现值收入将极大提高企业面临的风险,从而增加创新扩散失败的可能性(表1第III种情况)。同时,这说明仅仅关注扩散比例的已有研究并未充分揭示出创新扩散所面临的挑战。

3.3 负面口碑比例对称情境下两品牌竞争扩散仿真结果与分析

表4结果初步揭示,竞争虽然对于具体品牌会产生消极影响,但在系统层面影响可能是积极的。考察表4中λ2=0.1一栏的结果可以发现,虽然在所有情形下两个品牌的扩散数量与收益均低于不存在竞争情形下的结果(比较表3对应处结果),但系统层面的结果是,无论是扩散数量还是扩散收益方面,两者加总结果优于不存在竞争情形下的结果。

以上结果不仅仅在λ1=λ2=0.1的情况下成立。为了更好地揭示竞争在产品类别与品牌层面上的不同效果,下面讨论两类品牌负面口碑对称情况下的结果。在这一类仿真中,首先设定品牌1与品牌2的负面口碑比例相等,并分别设定为0、0.1、0.2与0.3,折现率分别设定为0.1与0.2。其它参数分别设定为m=10 000,p1=p2=0.001,q1s=q1r=q2s=q2r=0.1,q1d=q2d=0.2,p0=10为创新价格。仿真回合数为100,不同参数组合扩散结果如表5所示。

表5 负面口碑比例对称情境下两品牌竞争扩散仿真结果

负面口碑比例单个品牌扩散数量单个品牌扩散收益r=0.1r=0.2λ=0.04 991.693 329.081 079.7λ=0.13 757.022 861.761 001.48λ=0.22 842.232 480.59 32.534λ=0.32 163.022 167.62871.489

两个品牌所有参数设定均相同,因此,两个品牌创新结果完全相同,而产品类别层面上扩散结果应该等于单个品牌扩散结果的两倍。不难看出,在所有情况下虽然单个品牌扩散结果比不存在竞争情境下的结果差,但产品类别层面上的结果均优于不存在竞争情况下的结果。进一步考察表4发现,在λ2=0.2,0.3时,虽然“平均”不满比例高于0.1,但结果类似。对于这种情况,结合现实可知,可选方案增加将为消费者提供更多利益。因此,竞争虽然可能不利于具体品牌,却有利于整个系统。

因此,虽然具体品牌会出现创新扩散失败,但从整个产品类别层面看,可能是相对意义上的创新扩散成功,这意味着如果仅仅关注产品类别,那么这一层面上的相对成功将会掩盖品牌层面上的创新扩散失败。总之,系统(产品类别层面)不等于系统构成要素(品牌层面)之和,要素失败不等于系统失败,从而展示出创新扩散问题的更多层次与多重意蕴。

4 结论与展望

4.1 理论贡献

问题研究方面,创新扩散是创新创业过程中的关键环节,但已有研究主要围绕成功创新扩散展开,本文从创新扩散为何失败角度重新提出扩散研究问题,讨论扩散失败可能具有的多重意义。问题的重新表述使更多研究话题成为可能,从而使研究结论可以更好地贴近现实并服务于现实。

模型构建方面,本研究从传播视角出发,构造宏观层面上的多阶段、多状态创新扩散概念框架,进而构建能够描述创新失败的创新扩散数学模型。概念框架构造能够对已有研究进行更好的整合,数学模型构建为量化分析提供了前提。

仿真分析方面,数值实验结果显示,所构造的数学模型能够从竞争与负面口碑角度解释创新为何会存在不同情形的失败。具体而言,无论是单一创新扩散情形还是竞争性创新扩散情形,负面口碑比例提升均会影响创新扩散成功,特别是在高折现率的情况下,创新扩散面临严峻的挑战。此外,竞争虽然对于具体品牌的创新扩散提出了挑战,但就产品类别而言,竞争将优化创新扩散的总体结果。本研究对创新扩散的考察包括数量与收益两个方面,后者揭示出创新扩散所面临的挑战是多方面的,而以往研究对收益或过程的不重视或许低估了创新扩散所面临的风险与挑战。

研究思路方面,现有研究在一定意义上突破了已有研究的思维风格,即创新扩散的主要用途在于描述(解释)成功创新扩散并对创新的可能路径作出预测[4]。与上述思维不同,本文主要从探索角度讨论创新扩散可能存在的多种情形。换言之,本文认为,探索可能性要优于解释现实性。事实上,依照效能逻辑[34-35],预测价值需要被重新评估。换言之,企业不仅可以通过预测控制未来,在不确定性与充满风险的环境下,企业同样可以通过直接控制创造未来。在此情形下,探索性创新扩散研究具有重要意义。此外,探索性研究往往比追求特定条件下的最优化研究[36]更具现实性。

4.2 实践价值

仿真结果为企业创新扩散实践提供了一定的启示。

首先,如果竞争是造成创新扩散失败的重要原因,那么企业就应当考虑如何避免竞争性创新扩散情形出现。实现上述目标可以有不同的手段,比如将同时进入转变为序贯进入,而先动优势体现的就是这样的考虑[24]。

其次,如果竞争性局面是难以避免的,企业则可以考虑其它策略性竞争手段。比如,通过操纵创新质量的传播而获得可能优势[16,37-38]。

最后,操纵对于创新质量的传播可能会造成其它方面的负面影响[27]。因此,面对竞争,企业的另外一种重要手段就是提升创新质量水平,以此降低持不满态度的创新采纳者数量,从而在创新扩散中获得竞争优势。

4.3 研究展望

首先,虽然研究框架已经以多阶段方式体现创新扩散,但现实中的扩散更为复杂。因此,概念描述框架可以考虑纳入更多环节,从而体现企业之间在创新扩散过程中的多样化交互,比如竞争与合作共存。

研究细节方面也有不少可以扩展之处。比如,创新扩散并不仅仅是一种传播过程,而负面口碑也不一定仅仅会阻碍创新扩散[27,39]。再者,创新收益仅仅作为结果出现于分析之中,但显然会对扩散过程产生重要的反馈性影响。此外,采纳者以及企业往往具有独特异质性并位于不同的关系网络之中[40]。另外,考虑到创新扩散系统的复杂性,本研究开展了比较典型的仿真实验,但仍有大量仿真情境有待探索,以确定研究结论的稳健性。

研究技术方面,未来可以考虑微观仿真技术如基于智能体建模(Agent-based modeling)以细化本文利用系统动力学方法所开展的宏观研究。在开展微观仿真时,本文提出的研究框架与数学模型都是具有参考价值的。

参考文献:

[1] 李春发,陶建强,孙雷霆,等.基于Lotka-Volterra的创新产品扩散仿真研究[J].营销科学学报,2017,13(2): 127-145.

[2] KOTLER P,KELLER K.Marketing management (15th edition) [M].New York:Pearson Education,Inc.,2016.

[3] PARKER P.Aggregate diffusion forecasting models in marketing: a critical review[J].International Journal of Forecasting ,1994,10(2): 353-380.

[4] PERES R,MULLER E,MAHAJAN V.Innovation diffusion and new product growth models: a critical review and research directions[J].International Journal of Research in Marketing,2010,27(2): 91-106.

[5] BASS F,KRISHNAN T,JAIN D.Why the bass model fits without decision variables[J].Marketing Science,1994,13(3): 203-223.

[6] BASS F.A new product growth model for consumer durables[J].Management Science,1969,15(1):215-227.

[7] ROGERS E.Diffusion of innovations (fifth edition) [M].New York: The Free Press,2003.

[8] VALENTE T.Social network thresholds in the diffusion of innovation[J].Social Networks,1996(18): 69-89.

[9] GRANOVETTER M.Threshold models of collective behavior[J].American Journal of Sociology,1978,83(6): 1420-1443.

[10] YOUNG H.Innovation diffusion in heterogeneous populations: contagion,social influence,and social learning[J].American Economic Review,2009,99(5): 1899-1924.

[11] DODDS P,WATTS D.A generalized model of social and biological contagion[J].Journal of Theoretical Biology,2005,232(4): 587-604.

[12] THIRIOT S.Word-of-mouth dynamics with information seeking: information is not (only) epidemics[J].Physica A,2018(492):418-430.

[13] MAHAJAN V,MULLER E,BASS F.New product diffusion models in marketing: a review and directions for research[J].Journal of Marketing,1990,54(1): 1-26.

[14] MEADE N,ISLAM T.Modelling and forecasting the diffusion of innovation——a 25-year review[J].International Journal of Forecasting,2006,22(3): 519-545.

[15] GUSEO R,MORTARINO C.Sequential market entries and competition modelling in multi-innovation diffusions[J].European Journal of Operational Research,2012(216): 658-667.

[16] 艾兴政,唐小我.广告媒介下两种产品竞争与扩散模型研究[J].管理工程学报,2000(3):19-22.

[17] 李锋,魏莹.双寡头竞争环境下新产品扩散的仿真分析[J].工业工程与管理,2019,24(3): 147-156.

[18] 丁士海,韩之俊.考虑竞争与重复购买因素的耐用品品牌扩散模型[J].系统工程理论与实践,2011,31(7): 1320-1327.

[19] 曹鸿星,杨鹏飞.多企业竞争条件下的产品创新扩散研究[J].数学的实践与认识,2009,39(19): 39-47.

[20] 张林刚,陈忠.基于Lotka-Volterra模型的创新扩散模式研究[J].科学学与科学技术管理,2009(6): 73-76,86.

[21] 刘芳,苗旺.两种竞争性创新产品扩散的建模[J].统计与决策,2012 (6): 61-64.

[22] 龙跃.Lotka-Volterra系统下知识创新扩散模型及仿真研究[J].情报理论与实践,2014,37(8): 55,56-59.

[23] 马永红,张利宁,王展昭.基于采纳者决策机制的竞争性创新扩散的阈值模型构建及仿真研究[J].科技管理研究,2016,36(22): 12-17.

[24] 蔡霞,宋哲,耿修林.先发企业的崛起与后进企业的逆袭——基于小世界网络的创新扩散仿真研究[J].南开管理评论,2017,20(6): 42-49.

[25] GOLDENBERG J,LIBAI B,MOLDOVAN S,et al.The NPV of bad news[J].International Journal of Research in Marketing,2007,24(3): 186-200.

[26] 丁海欣.考虑负面口碑的创新扩散模型[J].现代管理科学,2013(8): 74-76.

[27] 丁海欣,谢丽,马中奎.“名副其实”策略价值是否名副其实——创新质量传播策略研究[J].情报工程,2018,4(3): 85-95.

[28] STERMAN J.Business dynamics,system thinking and modeling for a complex world[M].New York:McGraw-Hill Education,2000.

[29] 高长元,王京.网络视角下软件产业虚拟集群创新扩散模型研究[J].管理科学,2014,27(4): 123-132.

[30] LIM B,CHUNG C.The impact of word-of-mouth communication on attribute evaluation[J].Journal of Business Research,2011,64(1): 18-23.

[31] SULTAN F,FARLEY J,LEHMANN D.A meta-analysis of applications of diffusion models[J].Journal of Marketing Research,1990,27(1): 70-77.

[32] 胡知能,谢瑞坤,徐玖平.批量购买下免费商品赠送对新产品扩散的影响[J].运筹与管理,2013,22(3): 230-241.

[33] NOBLES T,MATTISON B,MATSUMURA E M.Horngren's accounting (10th edition)[M]New York: Pearson Education Inc.,2015.

[34] SARASVATHY S D.Effectuation elements of entrepreneurial expertise[M].Cheltenham: Edward Elgar Publishing,2008.

[35] SARASVATHY S D.Causation and effectuation: toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency[J].The Academy of Management Review,2001,26(2): 243-263.

[36] BASS F,KRISHNAMOORTHY A,PRASAD A,et al.Generic and brand advertising strategies in a dynamic duopoly[J].Marketing Science,2005,24(4): 556-568.

[37] KOPALLE P,LEHMANN D.Setting quality expectations when entering a market: what should the promise be[J].Marketing Science,2006,25(1): 8-24.

[38] 黄敏学,李萍,王艺婷.新产品评论不一致一定是坏事吗——基于社会价值视角[J].营销科学学报,2016,12(3): 36-50.

[39] BERGER J A,SORENSEN A T,RASMUSSEN S.Positive effects of negative publicity: when negative reviews increase sales[J].Marketing Science,2010,29(5): 815-827.

[40] 蔡霞,宋哲,耿修林,等.社会网络环境下的创新扩散研究述评与展望[J].科学学与科学技术管理,2017,38(4): 73-84.

(责任编辑:张 悦)