0 引言

越来越多的中国企业以委托研发、并购、设立海外研发中心,以及合资、战略联盟等组织形式实施海外研发外包以获取技术、实现创新,这一趋势在汽车制造、ICT、家电制造及生物医药等行业尤为明显。上述研发外包不同于国外主流文献关注传统上发达国家跨国公司向发展中国家展开研发外包的情形:一方面,从外包方向上来说,是从发展中国家企业向发达国家外包;另一方面,不同于文献研究较多地从具有技术优势的跨国公司视角治理技术溢出问题,对于逆向研发外包而言,技术溢出对中国企业,通常不是要治理的问题,而是期望发生的结果。因此这类研发外包被学者们称为“逆向”研发外包[1]。对于逆向研发外包而言,不同组织形式对委托方有什么差别?在委托、并购、新建等研发外包组织形式中,哪种更有利于实现逆向技术溢出并提升中国企业创新能力?本文从不完全合同理论视角对上述问题加以分析。

我国企业逆向外包研发活动普遍具有渐进性创新特征,渐进性重要特点就是研发活动对前期技术和知识具有较强依赖性。这些创新不仅需要前期显性技术知识,如专利技术,还需要难以描述和交易的隐性技术知识。谁拥有更多隐性技术知识就意味着谁有更强的研发能力。显性技术的重要性则体现在,这些技术所有者通常拥有使用该技术的剩余控制权,而剩余控制权分配是不同组织形式的关键特征。显性技术的产权归属决定了研发外包的组织形式,而隐形技术扩散决定了研发外包中技术溢出效应。

我国企业逆向研发外包的组织形式主要有4类:委托研发、合作研发、并购研发和新建研发。其特征主要体现在:合作研发是委托方与代理方投入创新所需的各种要素,但知识产权属于代理方的一种组织形式,如合资、战略联盟等;在并购研发中,委托方通过并购代理方以获得后者的知识产权,从而获得基于该技术的后续研发控制权。委托研发是指项目委托方只给出研发目标,而要素投入完全交由代理方完成的一种“保持距离型”组织形式。新建研发是指企业通过在国外新建企业或研发中心的方式,利用国外人力和其它资源完成研发的一种组织形式。相对于并购,新建研发企业往往无法立刻获得专利技术及隐性知识,这意味着创新风险更大、时间更长。因此,新建研发可以看作是并购研发的时间贴现或风险贴水形式。根据相关文献[2],上述4种研发组织基本上涵盖了我国企业逆向研发外包的主要组织形式。

企业如何在上述4种组织形式中选择?这取决于企业在两类交易成本——激励代理方创新努力成本与渐进性创新的不完全替代性成本之间的权衡。Puga & Trefler[3]指出,努力的不完全替代性成本——研发外包中委托方和代理方在创新努力方向上的差异所导致的成本是渐进性创新中重要的交易成本。例如,在合资汽车企业中,外方股东为了保证高端产品销售,可能倾向于让合资企业研发低端产品,而中方可能更倾向于高端产品研发。对于研发外包企业而言,激励代理人创新与控制代理人努力方向是两个相互矛盾的目标。以控制权分配为特征的研发组织形式就是企业最小化上述两种交易成本的工具。

本文主要创新有以下两点:①从上述两类交易成本出发,在理论上解释技术弱势企业在逆向研发外包中如何进行最优组织选择;②相对于以往文献忽视组织形式带来的影响,本文从隐性知识扩散和组织内生的研发投入积极性角度,分析不同研发组织形式与技术溢出及企业自主创新能力提升之间的关系。企业通过研发外包获取技术的方式对于显性和隐性技术来说是不同的。显性技术如专利通常可以通过收购获取。隐性知识较专利技术更难在企业之间转移,这也是企业选择海外研发外包的原因之一。研发外包中技术溢出效应主要体现在隐性技术知识在不同研发参与者之间的传播。委托方企业只有在研发外包中有更大投入,才能和代理方的隐性技术知识有更多接触,从而有利于促进技术溢出。因此,只有激发委托方在研发外包活动中投入更大的组织资源才能更好地促进技术溢出效应产生。

1 研究综述

既有研究大多从技术优势企业视角出发,主要关注合同的不完全、技术溢出等导致的交易成本,忽视了缺少专利和隐性知识的企业最优研发外包组织问题,而后者正是中国企业逆向研发外包的关键特征,这在渐进性创新中尤其突出。目前,关注逆向研发外包的文献主要是对现象的描述和总结。正式理论模型主要采用宏观经济模型讨论其对经济增长和产业进步的作用。张月友和刘丹鹭[4]通过构建增长模型论证逆向研发外包对母国企业自主创新能力的正向影响;沈春苗[5]在一般均衡框架下论证逆向研发外包作为后发国家集聚创新资源方式,能够对后发国家的技能偏向性技术进步产生促进作用;孟雪[6,7]检验了包括逆向研发外包在内的逆向服务外包对我国生产率和就业的正向影响。但对于企业如何选择最优逆向研发外包组织形式问题,鲜有文献讨论。

与本文相关的文献包括研发外包组织理论文献,以及国际管理文献中的国际企业进入模式研究。在前一类文献中,创新活动特有的交易成本决定了企业研发组织形式。费方域等[8]认为,影响企业选择最优研发组织和合同形式的创新活动交易成本主要为3个:合同的不完全性、知识的非独占性以及渐进性创新的不完全替代性所带来的成本。其中,与本文关系较紧密的是合同的不完全性和渐进性创新的不完全替代性。

自GHM模型[9,10]之后,不完全合同理论在经济学及管理学领域应用广泛。最早将不完全合同理论方法引入创新领域的是Aghion & Tirole[11]。因为创新过程的高度不确定性,创新产出在事前难以被参与各方充分预测,更难以在事前加以描述,所以治理创新活动的合同是不完全的,从而使得不完全合同理论分析框架尤为适合论证创新最优组织问题。合同的不完全性要求交易各方事前为在初始合同没有明确规定的状态发生时的决策权进行分配,而控制权分配决定了研发外包的组织形式。在知识产权是组织关键问题这一点上,本文与Aghion等的观点一致,但在具体假设上,本文有两点不同:首先,他们强调的控制权来源于研发成果的知识产权,而本文强调的是前期专有技术知识产权——这一假设体现了渐进性创新的特点。其次,在其模型中,产权只影响双方事后在剩余分配上的谈判力,对研发过程中关键决策的控制权则没有讨论,而后者具有研发路径选择权力。

渐进性创新活动是本文研究对象。正如Scotchmer[12]所强调的,在高技术产业中,几乎所有技术进步都建立在早期技术创新之上;Blaug[13]认为,创新很少是熊彼特所认为的巨大突破,更多意义上是指在新工艺中的微小改进,或者是指在真正创新与改进性模仿相互转换中生产的产品。渐进性创新的不完全替代性与知识、技术本身的适应性有关[14]。事实上,Kogut & Zander [15]认为,在某一特定环境下所形成的知识或技术是隐形的并体现于组织惯例与企业能力之中,因此,企业对上述异质性知识或技术的获取就有着很大的转换和适应成本。在这种情况下,企业研发外包过程在很大程度上也是对上述知识与技术改进和适应的过程。这一过程往往不可避免地伴随着交易成本,这类成本在渐进性创新中更为明显,但上述意义的不完全替代性更多的是由现实中客观因素所致。Puga & Trefler[3]在技术适应性成本的基础上,从委托代理双方的主观因素上拓展了其含义:当企业进行渐进性创新并将一项研发业务外包给代理方时,后者会按照自己的意愿设计蓝图并进行相关研发努力——这类设计蓝图显然对代理方来说成本最小。上述设计很可能与企业潜在创新的其它配件不兼容,从而产生企业研发外包成本。

在跨国公司研发外包组织研究文献中,多数将防止知识扩散作为企业选择研发外包组织形式的重要因素。例如,Bhattacharya & Guriev[16]认为,企业可以通过两种组织形式从外部单位获取知识:开放式和封闭式。基于专利的开放式组织形式下,外部研发单位只将相关知识许可给企业,但企业可能面临因知识公开泄漏导致的利润损失;基于商业机密的封闭式组织形式下,尽管不存在知识公开泄漏,但外部研发单位可能会秘密地将知识产权再许可给企业的竞争对手,此时该企业会通过提高研发单位收益阻止其进行再许可。上述文献从技术优势企业角度研究何种组织形式能更有效治理知识溢出导致的交易成本问题,本文则是从技术弱势企业角度研究何种组织形式有利于技术溢出。

作为与本研究最接近的一篇文献,Puga & Trefler[17]研究技术优势企业在选择最优组织时,如何对代理方的激励和防止技术溢出加以权衡。基于代理方是否参与创新及控制创新蓝图的二维选择,他们比较了3种研发组织形式:代理方不参与创新并只执行委托方的蓝图、代理方参与创新但无选择蓝图的权力、代理方参与创新并有权选择蓝图加以执行。

另外,国际管理领域中国际企业进入模式研究文献也与本文主题密切相关。Brouthers & Hennart[2]总结了16个模式,并认为它们主要可以归为合同式、合资式及完全拥有式(WOS)3种。其中,完全拥有式又被很多文献分为收购和绿地投资两个主要类型[18]。这一分类方法与本文4种研发外包组织形式基本一致。这类研究主要有4种理论思路,分别是交易成本理论[19]、资源基础理论[20]、制度理论[21],以及邓宁的折中性理论[22]。与上述文献不同的是,本文从不完全合同与控制权理论角度分析4种研发组织模式。

在企业选择研发外包组织的影响因素方面,相关文献从多个角度进行研究。本文主要从技术和市场两个方面因素加以分析。除上述两方面因素外,其它因素也常被提及:代理方企业所在国的经济发展状况、金融深化程度、知识产权保护力度、当地文化以及企业自身文化等。对技术因素方面进行研究的文献相对较多。Belderbos[23]考察了在海外研发外包的日本企业自身技术能力与两种组织模式——合资、绿地投资之间的关系;Ahuja & Katila[24]研究了委托方与代理方技术水平差距对企业选择并购研发组织形式和研发绩效的影响,发现技术差距虽然会降低并购后的研发绩效,但是有助于委托方获得新技术;Gomes-Cassares[25]发现,企业间能力越互补,委托方就越愿意选择合资形式;Nobel & Birkinshaw[26]分析了双方原有技术(相互之间以及对外在市场)适应性与协调性对企业选择不同控制程度的研发外包组织的影响;Higgins & Rodriguez[27]通过分析医药行业数据发现,越具有技术渴望的企业,越可能选择通过并购方式研发外包。本文认为,技术因素的影响体现在:如果委托方技术水平较低,一方面,在最初找到合适代理方的可能性较低;另一方面,在研发过程中的话语权较小,从而影响项目研发成功率以及委托方收益。

研究市场因素影响研发外包组织形式的文献较少。其中,刘丹鹭和岳中刚[28]通过对汽车行业的案例分析认为,潜在市场容量是企业成功展开逆向研发外包的条件。逆向研发外包企业主要来自中国、印度及早期的日本,原因在于上述国家企业拥有较大的市场容量或潜力。本文认为,市场因素影响体现在:如果委托方市场占有率较小,代理方考虑到市场前景,针对该企业进行专用性研发的积极性较低。相反,代理方从专用性技术研发中获利越大,研发积极性就越高。

另一类经验研究主要关注逆向研发外包中是否存在技术溢出效应,以及不同的组织形式与中国企业自主创新能力提升的关系。对于包括研发投资在内的中国对外直接投资是否存在逆向技术溢出效应,实证研究尚未得到一致结论:一些研究认为,我国OFDI存在积极的逆向技术溢出效应[29,30];另一些研究结果显示,逆向技术溢出并不显著[31]。李梅、柳士昌[32]及尹建华和周鑫悦[33]则检验出技术溢出效应存在“门槛效应”。本文认为,技术溢出效应影响因素众多,不仅有企业间技术差距,还包括企业组织形式及企业研发投入强度。企业研发投入强度是组织内生的——企业在不同的组织形式下具有不同的投入强度。除直接比较组织形式之间的占优关系外,本文还将证明哪种组织形式最有利于技术溢出及企业创新能力提高。

综上所述,与既有文献以技术优势企业为对象,重点关注研发外包中的知识泄露治理并将创新成果的知识产权作为关键控制权不同,本文以技术弱势企业为对象,以促进技术溢出为目的,以创新前的知识产权为关键控制权,研究最优研发外包组织形式。在影响因素上,本文从技术和市场两个维度分析企业最优逆向研发外包组织选择。

2 模型

2.1 基本假设

假设一个委托方(用下标p表示)要研发新技术或产品,它在理想情况下能够产生可证实的利润π。由于既缺少专利技术和隐性知识,也缺乏创新所需的研发人员或团队,委托方将寻找一个代理方(用下标a表示)进行合作。假设在交易之前委托方可以从多个代理方中选择研发外包对象,从而可以向代理方提出一个要么接受要么拒绝的合同。

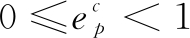

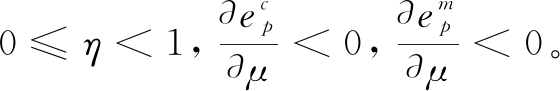

双方在研发中既有合作也有利益冲突。合作体现为双方努力都会提高项目成功概率,冲突体现为双方会分别提出符合自己利益的创新蓝图(技术方案)。假设如果一个可行的创新蓝图被提出,创新不确定性消失,研发即成功,执行蓝图则不属于研发过程。为了提出符合自身利益的创新蓝图,委托方和代理方都需要付出创新努力:ei(i=p,a) (0≤ei≤1)。假设努力水平ei对应双方各自研发成功的概率,相应的失败概率则为1-ei。由于渐进性创新努力的不完全替代性,双方提出的创新蓝图并不完全符合对方利益。用η(0<η≤1)表示双方利益的一致性:实施代理方的蓝图只能带来ηπ的利润,η越大,双方利益一致性越高。η反比例于双方在各自既有技术水平和特点上的差异:差异越小,η越大。因此,η也反比例于渐进性创新的不完全替代性成本。通常,处于技术弱势的委托方技术水平越高,就越有可能找到与自己既有技术特点和创新需求相契合的代理方。因此,一致性参数η在一定程度上也可以反映双方的技术差距。

一般来讲,委托方市场占有率越大,代理方设计的蓝图越有利可图,相反,代理方更有动机提出符合自己利益的创新蓝图。假设代理方提出符合自己利益的创新蓝图将带来额外收益μπ(其中,μ>(1-η)γ。γ是代理方的收益分成比例。该假设保证代理方会选择自己的创新蓝图。假设η和μ在事前属于公共知识。

假定双方风险中性,效用函数是柯布-道格拉斯式的:ui=yili,其中,yi表示收入,li表示闲暇。本文中,委托代理双方的努力水平被假设为概率,因而其在闲暇上都具有1个单位的初始禀赋,1-ei即表示双方闲暇。因此,效用函数可以改写为:ui=yi(1-ei)。上述对效用函数的假设使得本文模型在不失一般性的前提下能够得到显示解。另外,假定委托代理双方代理方的保留效用为0,假设研发只发生一期。

2.2 缔约条件

合同不完全性体现在:首先,双方无法将要设计的创新蓝图内容明确写入合同;其次,关于双方研发努力强度ei,合同也无法事前约定;再次,代理方收益μπ属于不可缔约的私人收益。

假设下述内容可以写入合同,如果项目研发成功,双方分别获得收益的分成比例——假设委托方获得1-γ的比例,代理方则获得γ的比例。γ是取决于事前各种因素的外生变量 在委托研发情形下可以看作是研发外包的交易价格,在合作研发情形下可以看作是合资企业的股权比例,在并购研发情形下,可以看作是代理方在被并购后持有的股份或被给予的股权激励强度。

在委托研发情形下可以看作是研发外包的交易价格,在合作研发情形下可以看作是合资企业的股权比例,在并购研发情形下,可以看作是代理方在被并购后持有的股份或被给予的股权激励强度。

研发过程如图1所示。第0期,双方选择研发外包的组织形式并缔约。之后(1/2期),双方选择研发投入强度ei。通过努力,第1期,双方提出各自的创新蓝图。此时,不确定性消失。然后(第1+期),拥有知识产权的一方将有权选择创新蓝图;最终(第2期),收益实现并被双方分配。假设双方在事后不能对选择实施的创新蓝图决策进行再谈判。

3 最优组织形式

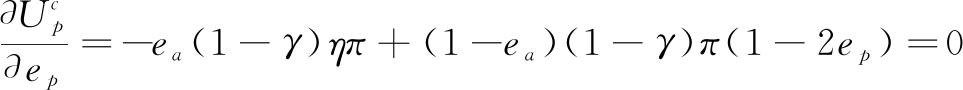

3.1 合作研发

在合作研发(用上标c表示)下,知识产权属代理方。在双方都提出创新蓝图的情况下,代理方将有权决定该专利技术的使用方式,即有权选择创新蓝图。此时,如果代理方没能提出自己的创新蓝图,而委托方提出了创新蓝图,那么代理方只能选择实施该蓝图,项目最终实现利润π。如果代理方能够提出创新蓝图,不管委托方是否提出创新蓝图,代理方都会选择实施自己的蓝图。项目最终实现利润ηπ。代理方除能够从项目中获得γ比例的利润外,还会获得私人收益μπ,委托方则只能获得(1-γ)ηπ的利润。如果双方都没能提出创新蓝图,项目研究失败,利润和私人收益则为0。上述对研发成功概率的描述既揭示项目成功取决于双方共同努力,也刻画了即使双方都付出努力,其在项目蓝图选择方向上也存在冲突,同时体现了知识产权归属对于研发外包的重要性。因此,可以将委托方和代理方的效用水平分别表示为:

(1)

(2)

式(1)前半部分表示当代理方研发成功时的委托方效用,1-ep表示委托方闲暇,后半部分表示当代理方没有研发成功而委托方研发成功时的委托方效用。式(2)前半部分表示代理方研发成功时的代理方效用,后半部分表示代理方没有成功而委托方成功时的代理方效用,1-ea表示代理方闲暇。

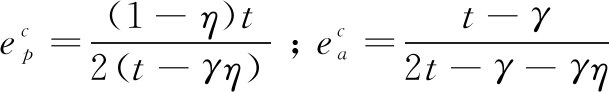

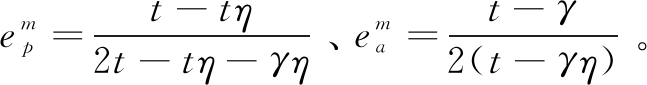

式(1)对ep,式(2)对ea分别求一阶导数并令其等于0,可以得到最优解 和

和 分别满足式(3)、(4)。

分别满足式(3)、(4)。

(3)

(4)

两式联立可以得到双方努力水平: (假设t=μ+γη)。可以证明

(假设t=μ+γη)。可以证明 和

和 将该均衡解带入式(1),可以得到委托方在合作研发下的均衡效用水平:

将该均衡解带入式(1),可以得到委托方在合作研发下的均衡效用水平:

3.2 并购研发

在并购研发(用上标m表示)中,委托方获得代理方的知识产权。在上述情况下,只要委托方能提出自己的创新蓝图,代理方就会选择实施;代理方的创新蓝图只有在委托方没有研发成功而代理方研发成功的条件下才会被实施,在双方都提出自己创新蓝图的情况下,委托方对蓝图选择拥有决策权。相对于合作研发,委托方在并购研发中通常要支付一个并购价格。在委托方有权提出要么接受要么拒绝合同的情况下,在均衡条件下,并购价格应该等于代理方的资产在不与委托方交易情况下的市场价值,而委托方对该代理方资产的并购不会改变这一市场价值。因此,并购价格不会影响双方收益及行为,不需要进入效用函数。

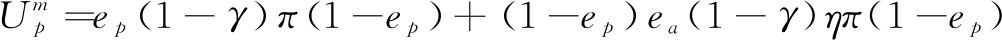

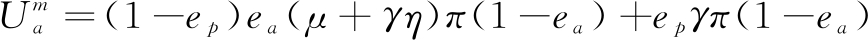

在并购研发条件下,委托方和代理方的效用分别表示为:

(5)

(6)

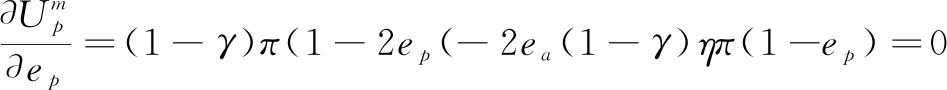

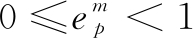

式(5)对ep,式(6)对ea,分别求一阶导数并令其等于0,可以得到最优解 分别满足式(7)、(8)。

分别满足式(7)、(8)。

(7)

(8)

两式联立可以得到双方最优努力水平: 可以证明

可以证明 和

和 将

将 和

和 带入式(5),可以得到委托方在并购研发下的均衡效用水平:

带入式(5),可以得到委托方在并购研发下的均衡效用水平:

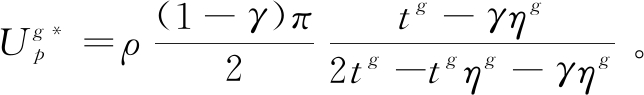

3.3 新建研发

新建研发(用上标g表示)可看作是两阶段并购研发:第一阶段先研发出项目所需的前期专利技术及隐性知识,第二阶段进行后续研发。增加一轮研发意味着项目风险增大,本文将这种时间拉长和风险增大的情况处理为收益贴现或风险贴水。假设贴现系数为ρ(0<ρ<1)。假设此时的一致性参数为ηg:因为新建研发是从前期技术研发开始,整个研发过程都在委托方的控制之中,此时渐进性创新的不完全替代性成本要低于并购研发:ηg>η。为了简化分析,本文假设委托方新建研发机构的其它投资成本为0。

在新建研发情形下,委托方与代理方的效用水平可以表示为:

(9)

(10)

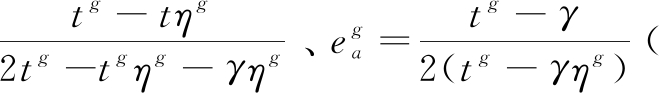

式(9)对ep,式(10)对ea,分别求一阶导数并令其等于0,可以得到最优解 分别满足式(11)、(12)。

分别满足式(11)、(12)。

ρ[(1-γ)π(1-2ep)-2ea(1-γ)ηgπ(1-ep)]=0

(11)

ρ[(1-ep)(μ+γηg)π(1-2ea)-epγπ]=0

(12)

两式联立可以得到双方努力水平:

假设tg=μ+γηg)。可以证明

假设tg=μ+γηg)。可以证明 和

和 将

将 和

和 带入式(5),可以得到委托方在新建下达到的均衡效用水平

带入式(5),可以得到委托方在新建下达到的均衡效用水平

4 最优研发外包组织模式选择

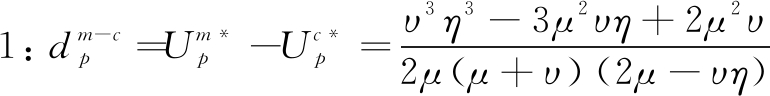

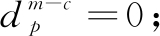

4.1 合作研发与并购研发

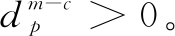

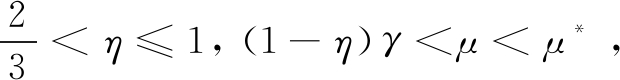

定义1描述委托方在并购和新建研发下的收益之差(假设:υ=t-γ=μ-(1-η)γ≥0)。

定义

的取值符号取决于参数η、μ及γ。在给定γ外生条件下,本文关注代表技术因素的η和代表市场因素的μ对委托方选择研发外包组织形式的影响。对此,本文得出引理1。

的取值符号取决于参数η、μ及γ。在给定γ外生条件下,本文关注代表技术因素的η和代表市场因素的μ对委托方选择研发外包组织形式的影响。对此,本文得出引理1。

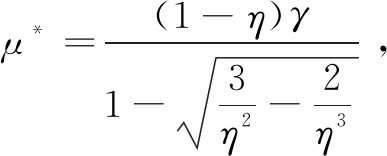

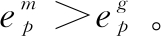

引理1:当η=1时, 当

当 时,存在μ*,使得

时,存在μ*,使得 且当μ≥μ*时,

且当μ≥μ*时, 当μ<μ*时,

当μ<μ*时, 当

当 时,

时, 基于引理1,可以得到命题1。

基于引理1,可以得到命题1。

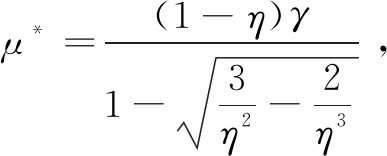

命题1:当η=1时,研发外包组织形式对于委托方而言是无差异的;当 时,存在

时,存在 当μ≥μ*时,委托方倾向于选择并购研发;当μ<μ*时,委托方倾向于选择合作研发;当

当μ≥μ*时,委托方倾向于选择并购研发;当μ<μ*时,委托方倾向于选择合作研发;当 时,委托方在合作与并购研发之间总倾向于选择并购研发。

时,委托方在合作与并购研发之间总倾向于选择并购研发。

命题1说明当双方利益完全一致时,研发外包组织形式对于委托方是无差异的。当双方在技术水平和特点上差异较大时,渐进性创新努力的不完全替代性成本较高,委托方最小化这一成本的最优方式是一体化代理方。这与市场等因素μ无关,因为此时市场因素对代理方的激励小于研发路径偏离所带来的成本。当双方在既有技术水平和特点上差异较小时,市场因素发挥作用:委托方市场占有率越大或代理方私人收益越少,委托方就越倾向于选择通过与代理方合资等方式进行合作研发,因为此时双方利益更一致且代理方的私人收益激励较小,委托方通过主动放弃一些控制权以激励代理方努力是其最优选择;相反,委托方倾向于将代理方一体化,因为此时代理方的私人收益激励较强,委托方强化研发过程中的控制权更符合自身利益。命题1的现实含义在于,从研发激励和控制角度,企业规模越小、技术水平越低,就越倾向于并购研发,而合资、战略联盟等合作研发组织更可能发生在技术水平和市场规模接近的大企业之间。

4.2 委托研发选择

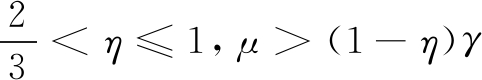

委托研发既可以看作是合作研发的组织形式在委托方付出极少努力下的特殊情形,又可以看作是一种技术贸易形式。考虑 的情形,得到引理2。

的情形,得到引理2。

引理2:对于 和

和 且

且 根据命题1,当μ≥μ*时,委托方将选择并购研发。引理2意味着,当η→1时,委托方将选择合作研发,即有命题2。

根据命题1,当μ≥μ*时,委托方将选择并购研发。引理2意味着,当η→1时,委托方将选择合作研发,即有命题2。

命题2:对于 当η→1时,委托方选择委托研发。

当η→1时,委托方选择委托研发。

命题2说明当双方利益高度一致时,委托方可以将研发完全交由代理方进行。这里的η还可以理解为对于一些不确定性较低的项目,合同描述项目研发路径的完全程度。如果委托方的创新较明确,可确定所研发产品或技术的大部分参数,代理方按照合同要求就能够提供委托方所需的技术,那么委托方选择完全委托研发就是合理的。

实践中委托研发并不意味着委托方完全不参与研发过程,只是创新投入较小而已。考虑到这一点,当 较小时,也可以视为接近委托研发的情形。因为

较小时,也可以视为接近委托研发的情形。因为 所以,当η较大

所以,当η较大 而μ较大(μ<μ*)时,委托方的研发投入

而μ较大(μ<μ*)时,委托方的研发投入 将较小。这意味着规模较小的企业在外包高确定性技术时,通常选择保持距离型的委托研发。

将较小。这意味着规模较小的企业在外包高确定性技术时,通常选择保持距离型的委托研发。

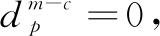

4.3 新建研发选择

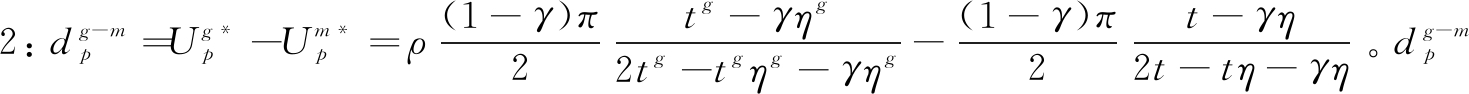

由于新建研发可以看作两阶段并购研发,这里只将其与并购研发比较。首先定义委托方在新建和并购研发下的收益之差。

定义 的取值符号取决于参数η、ηg、μ及γ。于是有引理3。

的取值符号取决于参数η、ηg、μ及γ。于是有引理3。

引理3:当ηg>η时,存在0<ρ*<1使得 当ρ>ρ*时,

当ρ>ρ*时, 当ρ<ρ*时,

当ρ<ρ*时, 对

对 分别关于η和μ求一阶导数,可以得到引理4。

分别关于η和μ求一阶导数,可以得到引理4。

引理4:当ηg给定时,有

基于引理3和引理4,可以得到关于委托方选择新建与并购研发的结论。

命题3:ρ越大,并购研发中一致性参数η越小,μ越小,委托方越倾向于选择新建研发的组织形式;相反,委托方倾向于选择并购研发的组织形式。

命题3较直观:在并购和新建研发之间,如果前期技术研究周期较短或风险较低,或者委托方耐心足够,那么委托方倾向于新建研发;如果在并购研发的情况下,委托方与代理方利益一致性较低,那么委托方倾向于新建研发;如果委托方市场占有率大,那么委托方倾向于新建研发。

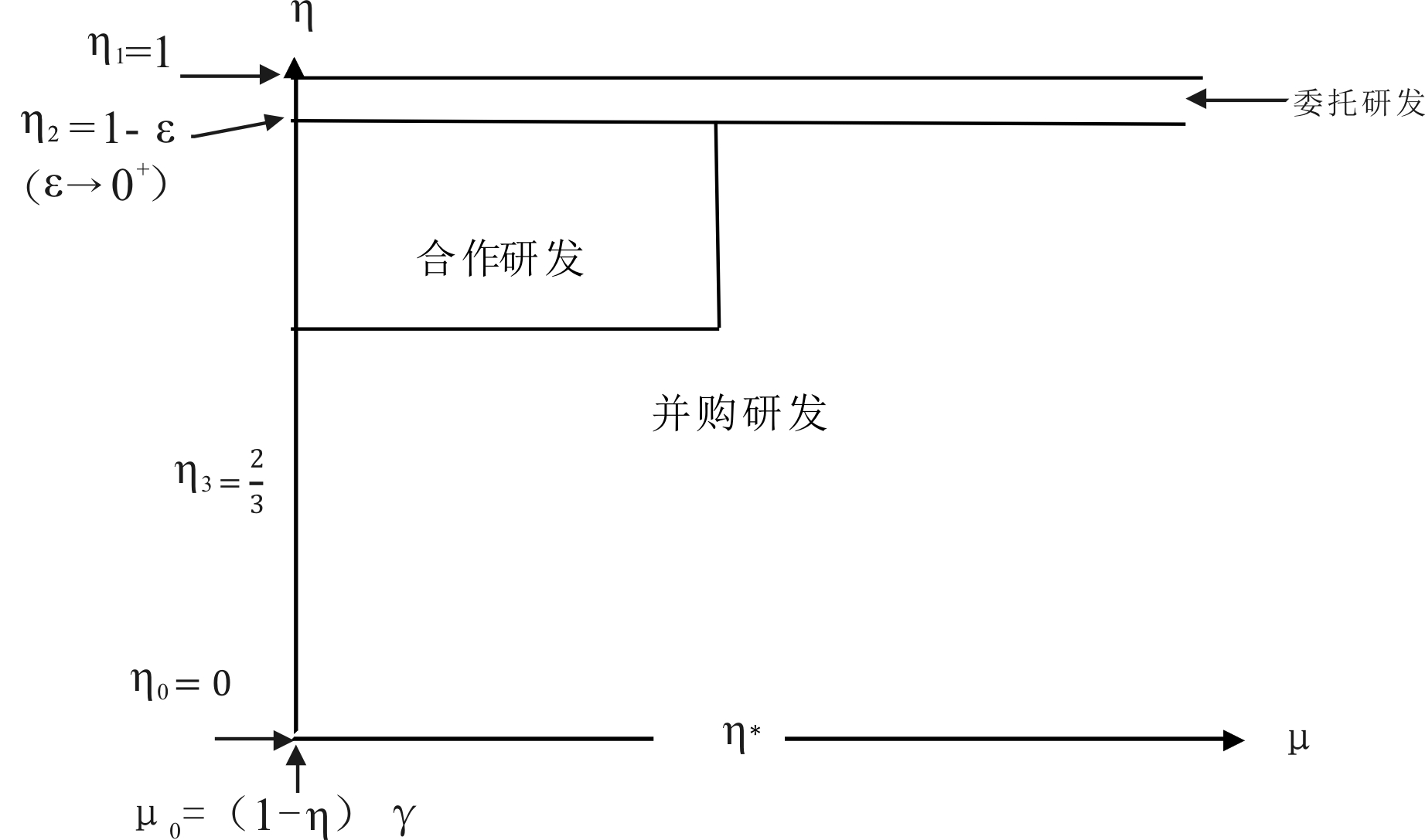

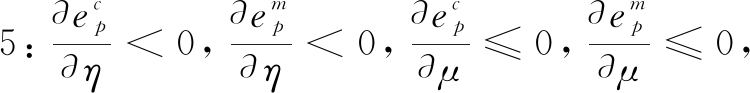

综上所述,在并购研发、合作研发及委托研发的组织形式中,随着委托方技术水平提升和市场规模扩大,不完全替代性成本减小,委托方可以选择放权给代理方以激励后者努力。新建研发则可以看作是委托方通过承担更多的时间成本和风险以降低不完全替代性成本。委托方对前3种研发组织的选择如图2所示(其中,ε>0且ε→0)。

5 组织形式与技术溢出及企业自主创新能力提升的关系

不同的研发外包组织形式不仅会给委托方带来不同的利润水平,而且会影响委托方通过研发外包所获得的技术溢出效应及自主创新能力提升程度。本文发现,对组织形式如何影响研发外包中的技术溢出效应和自主创新能力的实证研究呈现出不同的结论,那么组织形式对上述两方面影响的理论逻辑究竟如何呢?对本模型作进一步比较静态分析可以回答该问题。

一方面,逆向研发外包中的技术溢出体现在,隐性技术知识在研发过程中从代理方向委托方传播。显然,委托方越是在研发过程中投入更多的研发人员数量和时间,就越可能与代理方的技术、知识进行接触和学习。另一方面,企业自主创新能力只有通过自身对创新过程的深度参与才能提高,这同样正比例于委托方在研发中投入的研发人员数量、时间等。就如同徒弟向师傅学习的过程,徒弟只有在和师傅接触过程中有更多投入,才能学到更多技能。委托人在研发外包过程中的投入受其所选择的组织形式影响,在不同组织形式下,委托方研发投入激励具有不同的最优水平。而技术因素、市场因素通过委托方的研发投入强度影响技术溢出和委托方创新能力提升。

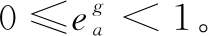

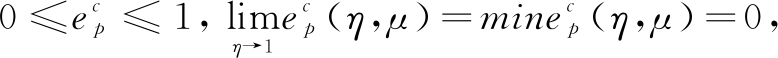

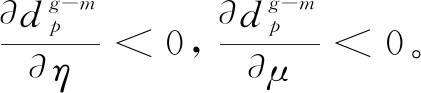

引理5反映了委托方在合作及并购研发条件下努力程度 与参数η、μ的关系。

与参数η、μ的关系。

引理 且对于

且对于

引理5说明,委托方的投入强度随着渐进性创新努力的不完全替代性成本增加而提升,随着委托方的市场规模扩大而提升。较大的不完全替代性成本意味着双方利益不一致,要求委托方必须在研发中付出更多才能确保研发路径更符合自身利益。委托方的市场规模越大,代理方的私人收益越少,后者激励越小,此时委托方必须投入更多。由于一致性参数η在一定程度上可以反映技术差距,因此,引理5可以从一个新角度解释技术或人力资本差距与逆向技术溢出效应及企业自主创新能力之间的关系。通过比较 和

和 的大小,可以得到命题4。

的大小,可以得到命题4。

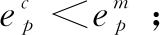

命题4:当0≤η<1时, 当ηg>η时,

当ηg>η时,

命题4说明委托方在合作研发下的投入强度小于并购研发。在新建研发下,委托方与代理方利益一致性高于并购研发。因此,委托方在新建研发下的最优研发投入水平低于并购研发,即研发外包的技术溢出效应和对委托方创新能力的提升作用在并购研发下大于新建研发及合作研发。在委托研发中,委托方付出努力很少,故对其创新能力的提升作用很小。因此,从委托方研发投入积极性而言,并购研发最能促进技术溢出效应产生,新建研发次之,合作研发更次之,委托研发中的技术溢出效应最小。

6 经验性证据

既有经验研究关注企业选择研发组织形式的影响因素,部分研究结论与本文结论基本一致。针对母公司在海外建立合资企业的影响因素研究[34,35]发现,母公司通常具有能够向合资企业输出的专有技术——对应本文命题1中较高的η。并购通常能够帮助母公司获得自身不熟悉的技术(对应本文命题1中较低的η)[36]。Chaudhuri & Trabizi [37]认为,并购研发的关键优势在于能够帮助企业更快进入相对陌生且变化较快(对应本文中较低的ρ)的技术领域(与本文命题3一致)。

关于中国对外直接投资是否存在逆向技术溢出,如前文综述所述,经验研究尚未得到一致结论。本文认为,技术溢出影响因素不仅包括企业间技术差距,而且包括企业组织形式及组织内生研发投入。企业自主创新能力提升并不能仅采用生产率是否提高加以衡量,而且需要企业深度参与研发。Belderbos [23]发现,相对于新建研发,实施并购研发的企业内部研发强度要高于前者(对应本文命题4),采取合资但只持有少数股份而缺少控制权的企业(对应本文合作研发),如果自身技术水平较高则合资企业的研发强度较低,如果自身技术水平较低则合资企业的研发强度较高。

我国汽车制造企业的海外研发实践印证了本文结论。吉利汽车对澳大利亚DSI变速箱公司的收购,使得吉利研发的车型在自动变速箱开发和匹配方面快速进步。上汽在收购罗孚之后迅速完成了荣威及MG系列车型研发,说明对于技术水平较低的(对应本文中较低的η)企业而言,并购在一定条件下优于合资等组织形式。长安的例子也印证了本文结论。2012年前,以微车见长的长安在轿车和SUV领域并不起眼,但自2006年起,“五国九地”的新建研发布局使其得以在轿车和SUV领域发力,2013—2016年成为自主品牌乘用车的新旗手。

7 结语

本文认为,缺少专利技术与隐性知识迫使技术弱势企业在进行渐进性性创新时必须选择利用外部技术和创新资源开展研发外包,选择不同的组织形式是企业权衡代理方创新激励与降低渐进性性创新努力的不完全替代性成本的工具。

本结论对于选择逆向研发外包的中国企业有以下启示:当企业自身技术水平较高而导致不完全替代性成本较低时,企业可以选择委托研发的组织形式。此时,通过给代理方更大的剩余控制权可以激励后者付出更多努力;当企业自身技术水平较低时,应选择并购的组织形式,从而获取更大的控制权以降低不完全替代性成本;当企业规模相对代理方较大时,企业可以选择委托或合作研发的组织形式,通过放弃一些控制权以增强对代理方努力的激励;当企业对研发过程具有较长的容忍时间时,新建研发是更好的选择,因为新建研发可以看作是委托方通过承担更多的时间和风险成本以降低不完全替代性成本的组织形式。此外,组织形式不仅影响企业利润而且影响研发外包中的技术溢出效应并发挥提升企业自主创新能力的作用。选择拥有更大控制权的组织形式不仅有利于企业控制研发过程,而且能够激励企业在研发中投入更多,从而提高研发过程中的技术溢出水平。从这一点上讲,选择并购和新建研发的组织形式会让企业得到的技术溢出效应更大。

参考文献:

[1] 江小涓.服务全球化与服务外包:现状、趋势及理论分析[M].北京:人民出版社,2008.

[2] BROUTHERS KD,HENNARTJ.Boundaries of the firm: insights from international entry mode research [J].Journal of Management,2007(33): 395-425.

[3] PUGA D,TREFLER D.Knowledge creation and control in organizations[EB/OL].NBER Working Paper,2002,No.9121.[2002-08-11].https://econpapers.repec.org/paper/tortecipa/dpuga-02-01.htm.

[4] 张月友,刘丹鹭.逆向外包: 中国经济全球化的一种新战略[J].中国工业经济,2013,302(5): 70-82.

[5] 沈春苗.逆向外包与技能偏向性技术进步[J].财经研究,2016,42(5):43-52.

[6] 孟雪.反向服务外包对我国生产率的影响——生产性服务业的实证分析[J].国际贸易问题,2011(7):65-79.

[7] 孟雪.反向服务外包如何影响中国的就业结构——以中国作为发包国的视角分析[J].国际贸易问题,2012(9):82-95.

[8] 费方域,李靖,郑育家,等.企业的研发外包:一个综述[J].经济学季刊,2009(3):1107-1162.

[9] GROSSMAN S,HART O.The costs and the benefits of ownership: a theory of vertical and lateral integration [J].Journal of Political Economy,1986,64(4): 691-719.

[10] HART O,MOORE J.Property rights and the nature of the firm [J].Journal of Political Economy,1990(98): 1119-1158.

[11] AGHION P,TIROLE J.The management of innovation[J].Quarterly Journal of Economics,1994(109): 1185-1209.

[12] SCOTCHMER S.Standing on the shoulders of giants: cumulative researchand the patent law [J].Journal of Economic Perspectives,1991,5(1): 29-41.

[13] 威廉·鲍莫尔.资本主义的增长奇迹——自由市场创新机器[M].北京:中信出版社,2004:161.

[14] LAIE,RIEZMAN R,WANG P.Outsoucing of innovation[J].Economic Theory,2009,38(3): 485-515.

[15] KOGUT B,ZANDER U.Knowledge of the firm,combinative capabilities and the replication of technology[J].Organization Science,1992,3(3): 383-397.

[16] HENNART J,SLANGEN A.Do foreign greenfields outperform foreign acquisitions or vice-versa? an institutional perspective[J].Journal of Management Studies,2008,45(7): 1301-1328.

[17] BHATTACHARYA S,GURIEV S.Patents vs.trade secrets: knowledge licensing and spillover [J].Journal of the European Economic Association,2006,4(6): 1112-1147.

[18] PUGA D,TREFLER D.Wake up and smell the ginseng: the rise of incremental innovation in low-wage countries [J].Journal of Development Economics,2010( 91): 64-76.

[19] ZHAO H,LUO Y,SUH T.Transaction cost determinants and ownership-based entry mode choice: a meta-analytical review [J].Journal of International Business Studies,2004,35(6): 524-544.

[20] BARNEY J.Firm resources and sustained competitive advantage [J].Journal of Management,1991,17(1): 99-120.

[21] BROUTHERS K D,BROUTHERS L E,WERNER S.Industrial sector,perceived environmental uncertainty and entry mode strategy [J].Journal of Business Research,2002,55(6): 495-507.

[22] AGARWAL S,RAMASWAMI S N.Choice of foreign market entry mode: impact of ownership,location,and internalization factors [J].Journal of International Business Studies,1992,23(1): 1-27.

[23] BELDERBOS R.Entry mode,organizational learning,and R&D in foreign affiliates evidence from Japanese firms[J].Research Policy,2003,30(2): 313-332.

[24] AHUJA G,KATILA R.Technological acquisitions and the innovation performance of acquiring firms: a longitudinal study[J].Strategic Management Journal,2001,22(3): 197-220.

[25] GOMES-CASSARES B.Ownership structures of foreign subsidiaries: theory and evidence[J].Journal of Economic Behavior and Organization,1989(11): 1-25.

[26] NOBEL R,BIRKINSHAW J.Innovation in multinational corporations: control and communication patterns in international R&D operations[J].Strategic Management Journal,1998,19(5): 479-496.

[27] HIGGINS MJ,RODRIGUEZ D.The outsourcing of R&D through acquisitions in the pharmaceutical industry[J].Journal of Financial Economics,2006,80(2):351-383.

[28] 刘丹鹭,岳中刚.逆向研发外包与中国企业成长——基于三角洲地区自主汽车品牌的案例研究[J].产业经济研究,2011,4(52):44-52.

[29] ZHAO W,LIU L,ZHAO T.The contribution of outward direct investment to productivity changes within China,1991—2007[J].Journal of International Management,2010,16(2): 121-130.

[30] 陈岩.中国对外投资逆向技术溢出效应实证研究: 基于吸收能力的分析视角[J].中国软科学,2011(10):61-72.

[31] 李梅.对外直接投资的技术进步效应——基于1985-2008年的经验研究[J].经济管理,2010,32(12):40-48.

[32] 李梅,柳士昌.对外直接投资逆向技术溢出的地区差异和门槛效应——基于中国省际面板数据的门槛回归分析[J].管理世界,2012(1):21-34.

[33] 尹建华,周鑫悦.中国对外直接投资逆向技术溢出效应经验研究:基于技术差距门槛视角[J].科研管理,2014,35(3): 131-139。

[34] HENNART J-F.The transaction costs theory of joint ventures: an empirical study of Japanese subsidiaries in the United States [J].Management Science,1991,37(4):483-497.

[35] NAKAMURA M,YEUNG B.On the determinants of foreign ownership shares: evidence from U.S.firms' joint ventures in Japan[J].Managerial and Decision Economics,1994,2(15): 95-106.

[36] THOLONS INC.Reverse offshoring: trend or strategy[R].Tholons Services Globalization Review,2008.

[37] CHAUDHURI S,TABRIZI B.Capturing the real value in high-tech acquisitions [J].Harvard Business Review,1999 27(5): 123-130.

[38] SUBRAMANIAN K.Knowledge generation and transfer in firms,markets and hybrids: theory and evidence[EB/OL].2004,http://www.isb.edu/faculty-research/faculty/directory/subramanian-krishnamurthy.

(责任编辑:张 悦)

当

当