0 引言

构建与管理生态系统已成为众多企业获取核心竞争优势的战略选择。与自然界生态系统类似,战略管理情境下的生态系统被定义为:众多系统参与者(诸如政府、非政府组织、投资者、商业组织、竞争者、用户等)共同围绕核心企业组织(平台)为实现一项或者多项创新产品(服务)而构建的一种特殊组织联合体。具体而言,系统内成员彼此之间既竞争又合作,不仅共同为创新产品(服务)提供战略资源,以满足最终用户需求,而且将这些创新产品(服务)协同到下一轮创新过程中,最终实现共同进化[1]。而战略管理情境是指在不同的组织联合形式中(例如战略联盟、战略网络、供应链商业/创新生态系统等),企业组织基于“结构-行动-绩效”(Structure-Conduct-Performance)框架,通过制定与实施组织竞争战略(Business/Corporate Strategy),实现组织战略目标以获取持续行业竞争优势[2-3]。

企业构建生态系统有其必要性和充分性。必要性在于:企业想要实现全新的具有巨大市场价值的创新产品,但本身不具备创造该产品所必需的能力、知识和技术,并且当不同的能力、知识和技术被不同的组织和个体所掌握时,联合不同组织和个体进行联合开发成为一种战略需要;当企业推出的全新创新产品或者商业模式面对巨大的外部不确定性和复杂性,并且企业单独无法克服这些不确定性和复杂性因素时,构建生态系统能在一定程度上降低创新产品/服务的失败风险;当企业欲推出的创新产品或者商业模式直接威胁现有竞争性生态系统发展时,先参与到该生态系统中然后脱离并构建生态系统成为另一种战略需要[4]。

而充分性体现在:积极构建生态系统既能给企业带来持续的行业竞争优势,又兼具社会福利功能。①传统大型企业可充分利用自己在生态系统中的核心地位,在外部技术范式发生急剧变化时保持整体竞争优势[5],相较于系统外的中小型企业来说,生态系统内部的初创企业更容易获取互补性资源[6],发现更多创业机会[7],因而能更好地抵御技术和市场不确定性因素[8];②对于诸多社会福利导向的创新项目来说,考虑到资源、经验不足和高创新风险,单个企业不愿主导该类创新过程,此时构建生态系统将有助于创新产品 (服务) 的实现。因此,构建生态系统对于提升公共服务水平,解决全球性和区域性的社会公共问题,越来越具有战略意义[9]。

尽管商业/创新生态系统近些年得到了战略管理学界的广泛应用[10-11],但相异的定义以及特征阐释导致学者对生态系统的概念内涵产生了巨大争议。具体来说,一部分学者认为商业生态系统(Business Ecosystem)和创新生态系统(Innovation Ecosystem)两者的概念边界是清晰的,前者着重于价值共取(Value Co-capture),而后者强调价值共创(Value Co-creation)。生态系统中的“价值”具有多重含义:有用性、新颖性、效率、灵活性等,由众多系统成员共同创造,其主要表现形式有商业价值、用户价值、技术价值和社会价值[14-15]。因为商业生态系统包含了消费者这一角色,而这恰好是创新生态系统所不关注的[12-13]。另一部分学者持相异观点,认为两者在理论内涵上不存在明显界限并在研究中交替使用这两个概念。基于行业对比分析,Ritala等[16] 认为创新生态系统是商业生态系统的一个子类型,两者都旨在创造与获取价值,只不过商业生态系统在构建初期更多关注价值共创。此观点得到了众多学者的支持[8,17-18]。

上述争议反映了当前研究缺乏对生态系统概念的内涵探讨。这影响了生态系统概念严谨性和情境适应性,同时,冲突性的概念定义给想要进入甚至构建新的生态系统的管理实践者带来了困难[19]。因此,本文着力回答如下研究问题:商业生态系统和创新生态系统在理论内涵上是一致的吗?如果不是,如何区分?如果是,如何定义?

基于该研究问题,本文采用关键文献评论方法[20],首先回顾生态系统的三大奠基性流派,通过系统内容分析总结各个流派的主要论点;其次,通过描述生态系统研究的演进趋势,着力探讨生态系统2017-2018年的概念变化特征;再次,基于生命周期和价值过程视角,构建一个整合概念模型,调和当前概念争议;最后,讨论理论贡献、实践启示、文章局限及未来研究方向。

1 生态系统概念源起

1.1 商业生态系统概念(Moore)

自然界生态系统中的物种依赖、能量循环与现代行业竞争环境相吻合。据此,Moore[1]最早提出商业生态系统概念,指相互关联的经济性和非经济性组织组成一个命运共同体,每一个个体的活动在影响其它个体的同时也被其它个体所影响。在这个整体系统中,有一个或者多个核心个体,他(们)负责串联其它非核心个体,共同致力于为消费者提供创新产品。在此过程中,系统成员不断调整自身在系统中的角色从而实现共同进化。

从要素构成特征上说,一个成功的商业生态系统需具备4个要素:松散串联的系统成员、资源信息共享平台、共同的系统愿景、半开放的成员“进入-退出”结构[1]。首先,松散串联(Loosely-coupled)的成员关系能够使整个系统保持创新性和外部反应能力[21]。其次,共享的资源信息平台能够帮助降低信息不对称并增强成员间协同能力。再次,共同系统愿景能够使成员保持系统成员身份角色认知,以持续参与创新进程。最后,半开放的成员进出结构既保证了成员动态异质性,又能维持系统整体相对稳定性。

从包含成员和发展阶段来看,商业生态系统包含众多类型的成员(个体、商业性组织、政府性和非政府性组织等);围绕在核心成员周围,这些异质性成员可以根据其对最终创新产品(服务)所作出的实质贡献划分为3类:核心层、拓展层和边缘层(见图1)。所有系统成员被视作一个命运共同体并经历4个发展阶段:初创期、扩张期、领导期、衰落/复苏期。在每一个进化阶段,核心层成员都集体面临合作性和竞争性生存挑战[22]。

从横向概念比较上来分析,作为一种新型的组织联合形式,商业生态系统区别于以往的组织形式(比如战略联合、商业网络、供应链和科技工业园),核心企业的存在是商业生态系统的标志特征[23]。这些核心企业的主要功能是寻找相关互补型企业以及提升生态系统的内外部环境适应能力。

Moore[24]在分析商业生态系统概念特征的基础上揭示了其对社会福利的影响。为了发挥商业生态系统的积极效应,一方面要防止核心企业利用其核心地位对社会秩序的破坏和对社会资源的滥用。另一方面要充分利用该战略工具解决所面临的社会问题。比如,想要解决全球性的艾滋病问题,任何单个公司或者政府均不具备全面的能力和资源,组建全球性联合体(生态系统)是一个比较实际的解决方案。

1.2 商业生态系统概念(Iansiti、Levien & Richards)

基于丰富的行业观察,Iansiti & Levien[25- 27]也定义了商业生态系统概念。①商业生态系统成员扮演着4种角色:系统中心(Hubs)、系统统治者(Dominators)、核心贡献者(Keystones)以及市场专注者(Niche Players);②应该使用鲁棒性(系统抵抗外部威胁的能力)、多产性(系统持续创新的能力)和多样性(维持成员类型和创新多样性的能力)三大指标来评价健康的生态系统;③为确保生态系统正常运转,系统统治者(最大化维持系统稳定)、核心贡献者(最大化创造价值)和市场专注者(差异化)应制定各自的生态系统战略;④Iansiti & Richards[28]通过案例研究指出,高新技术导向的生态系统由两大角色构成——平台提供者与平台利用者。衡量这种生态系统的健康状况,需考虑创新商业模式、多样化平台和突破式创新成果等指标。

1.3 创新生态系统概念(Adner&Kapoor)

从技术依赖角度,Adner[29-30]提出了创新生态系统概念。

(1)生态系统主要由核心企业(Focal Firms)、能力互补者(Components)以及功能补充者(Complementors)构成,共同致力于向消费者提供创新产品(服务)。

(2)成功构建创新生态系统需要核心企业消除三大创新风险:首创风险(Initiative Risk)、技术依赖风险(Co-innovation Risk)以及终端整合风险(Integration Risk)。具体来说,首创风险来自于核心企业所提出的新型商业模式虽然理论上可行,但是现有市场并没有形成某种创新需求(例如太空旅行服务虽然在理论上具备可行性,但是,市场中的相关技术、制度以及核心消费者并未成熟)。技术依赖风险则表现在核心企业所提出的创新产品(服务)需要其它技术主体支撑,与此同时后者需要相当长一段时间(或者缺乏核心资源和知识)来满足技术要求(例如太空旅行飞行器的某核心部件需要第三方提供,但后者未能及时满足该部件的技术要求)。最后,整合风险会影响终端创新产品的使用体验(即便太空飞行器能够面世,但与之相关的飞行保险服务、医疗服务、飞行器定位服务会影响旅行者的最终消费决定)。依上述观点,技术依赖风险与能力互补者能否及时提供互补创新相关联,这对于促进核心企业加大创新投入最终提升生态系统整体绩效具有积极作用。相反,终端整合风险与最终消费者相关,低效的整合创新会降低生态系统整体绩效[5,31]。

(3)高绩效创新生态系统需要核心企业适时地战略性重构系统成员内部结构。增加(Addition)异质性成员有助于增加新的创新互动关系;减少(Subtraction)某种创新互动关系有助于降低关系冗余;结合(Combination)相关创新活动有助于提升创新效率;分离(Separation)某种创新活动有助于提升共创价值多样性;位移(Relocation)某些创新活动能够优化整体创新过程[30]。

1.4 小结

从图1可以看出,尽管三大奠基性文献在探讨生态系统时具有不同的侧重点,但三者并不孤立,而是存在内在相互补充的概念联系,这有利于深化对生态系统(无论商业生态系统或创新生态系统)中角色成员、系统结构和系统风险的整体认识。

首先,认识生态系统应从认识其所包含的参与成员开始。Moore 将所有系统成员根据其直接对最终创新活动的贡献大小划分为3个层面(核心层、拓展层和边缘层),论述了“谁的生态系统”(Whose Ecosystem)。而Iansiti & Levien 则进一步定义了核心层成员的四大角色(系统中心、系统统治者、核心能力贡献者和市场专注者,并且这些角色随着时间推移也可能相互转化),进一步细化了“生态系统中谁是谁”(Who is Who in Ecosystem)。Adner 更关注核心层中的三大核心创新角色(核心企业、能力互补者、功能补充者),研究三者在生态系统中的内在影响关系,即“生态系统中谁影响谁”(Who Affects Who in Ecosystem)。

其次,厘清生态系统结构有助于认识系统成员如何组织起来共同创新。Moore[1,22]以及Iansiti & Levien[25,27]认为,核心成员所提供的多样化(技术)平台对于连接不同的生态成员至关重要。基于技术平台,核心企业可以调和其他成员的资源、技术和知识,以提升生态系统整体创新匹配效率。而Adner[29-30]认为,生态系统是通过一系列互补的技术连接起来的战略整体。

最后,高绩效的生态系统需要核心企业克服多重创新挑战。Iansiti & Levien[27]认为核心企业应阻止系统统治者过量攫取共创价值,维持技术平台稳定性和吸引力,吸纳更多市场专注者,以维持生态系统健康。Adner[29-30]则认为核心企业应共享技术和资源,减少技术依赖风险,以促进非核心成员协同创新。而Moore[1,22]以生命周期为分析框架,认为在不同发展演化时期,生态系统存在不同发展挑战。特别是在衰落期,核心企业应保证系统成员持续共创价值和共取价值。

2 生态系统概念演进阶段(1993-2018年)

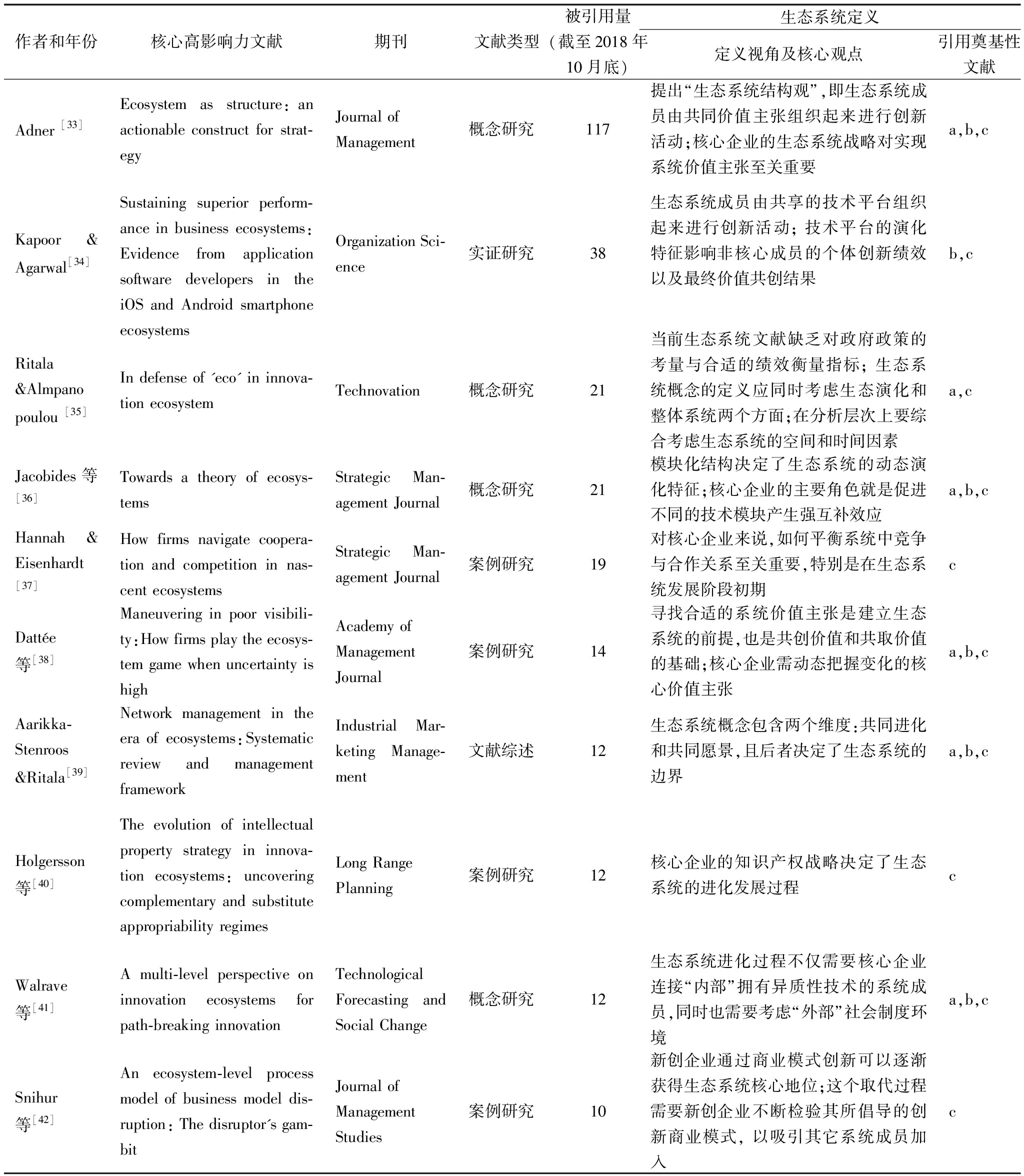

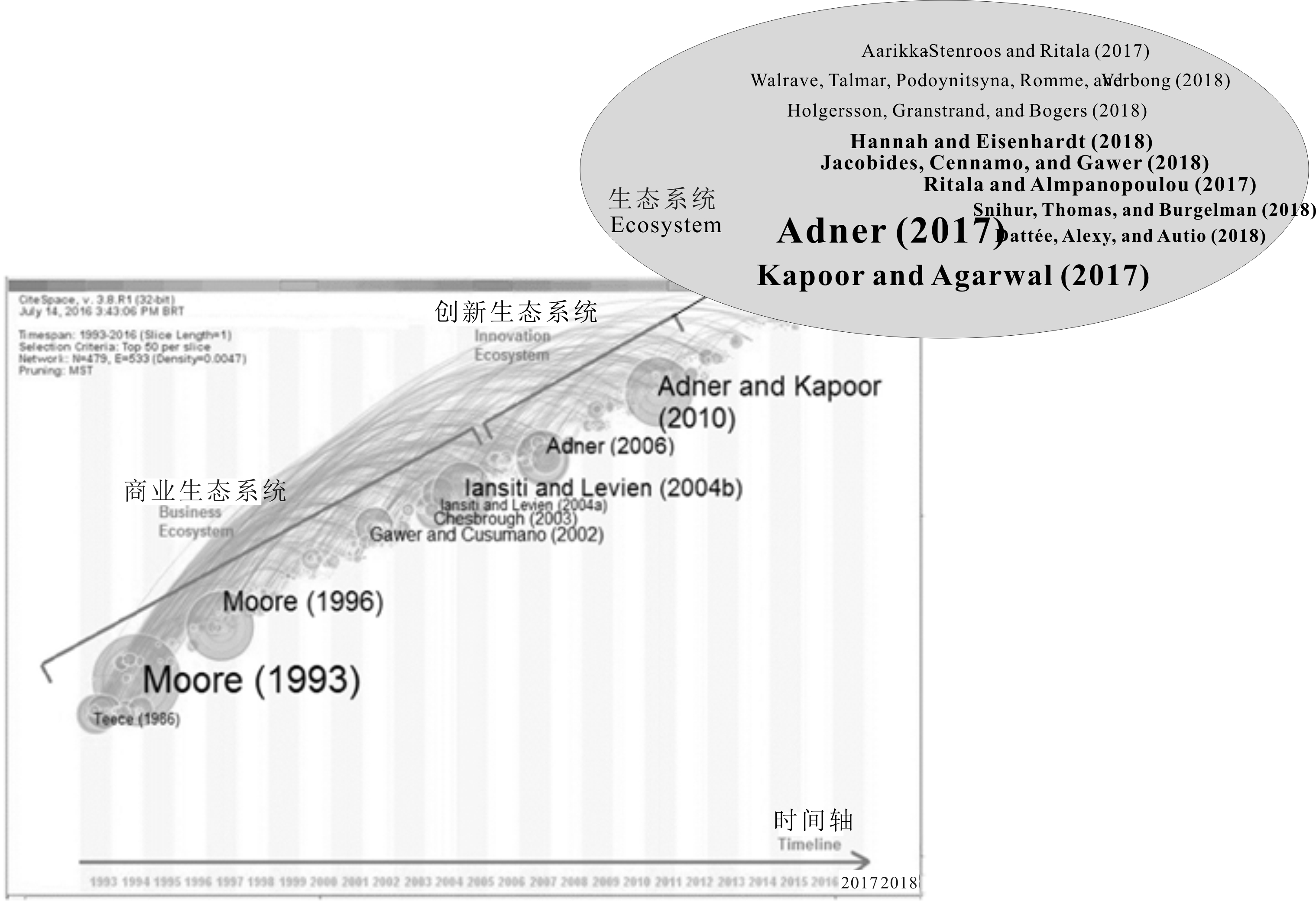

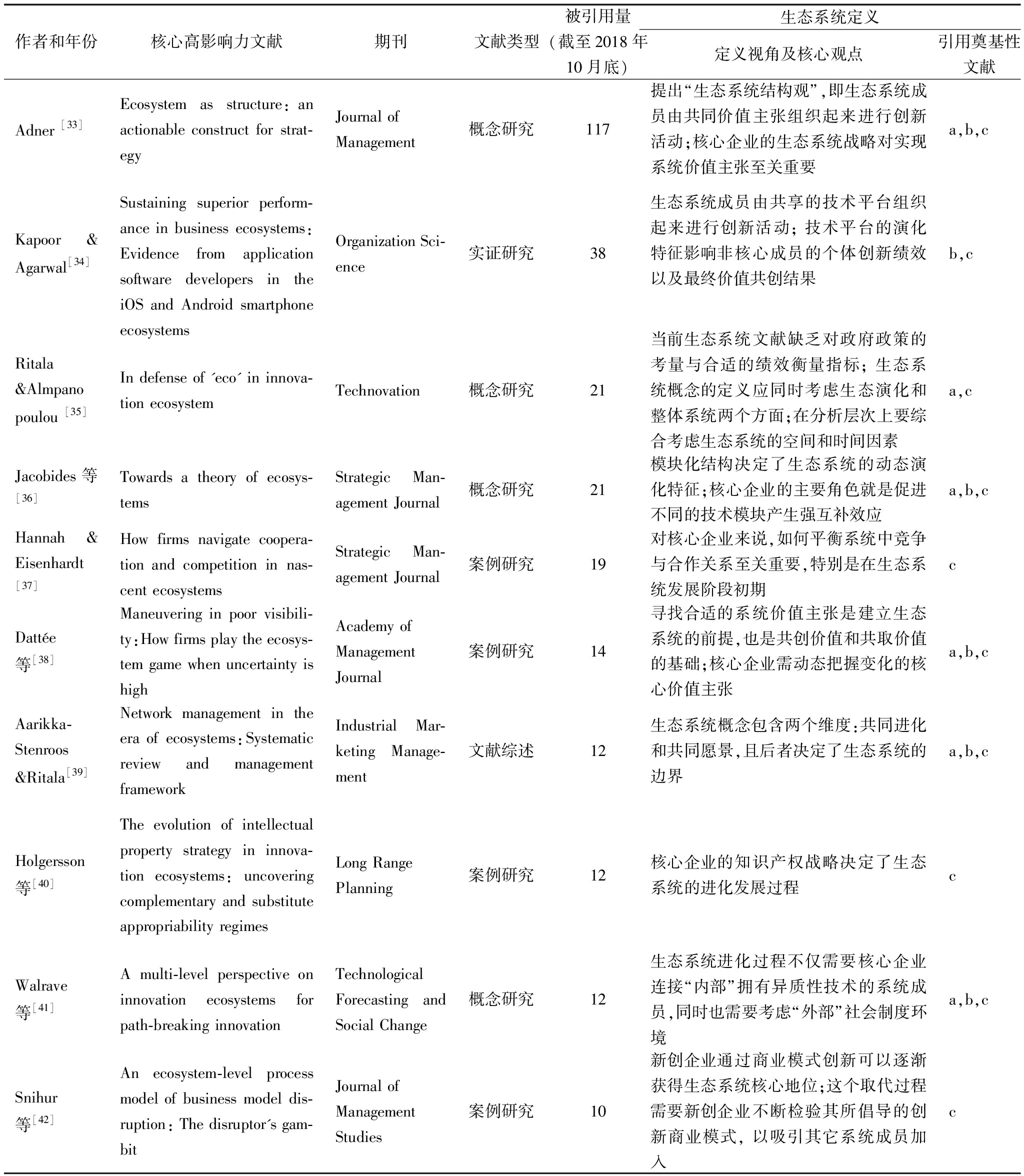

为进一步明晰商业生态系统和创新生态系统的内在联系,本文遵照de Vasconcelos Gomes等[20]使用的文献计量分析方法:通过识别关键文献(Turning Points)来分析相关概念的演进趋势。基于此,本文利用字符串 “innovat* ecosystem* OR business ecosystem*”检索了ISI Web of Science数据库(检索时间为2018年10月29日;文献检索条件包括主题检索、SSCI文献检索、英文文献;时限限定为2017-2018年;限定商业管理及社会科学类文献)。通过文献过滤程序(文献引用三大奠基性文献≥1;文献被引用量≥10;发表期刊影响因子≥1;文献综述或者研究结论对生态系统定义或者概念内涵有讨论,而非一般性引用),共得到10篇核心高影响力文献(见表1)。通过对选取文献进行质性内容分析[32],本文总结了生态系统概念发展的第三阶段(见图2)。

首先,学者已开始使用“生态系统”概念,而不加“商业”或者“创新”前缀[33,36]。①去掉前缀可以充分利用三大奠基文献的理论基础,以避免研究者和实践者混淆概念;②去掉前缀可以帮助研究者更加专注于对生态系统本质特征的研究,比如系统成员模块化[36]、系统成员间竞合关系[37]以及生态系统多层次动态特征[41]。

其次,大部分学者开始逐渐强调(商业或者创新)生态系统进化过程的动态特征(Evolutionary Process)。例如,Kapoor & Agarwal[34]认为核心企业的技术平台更新迭代影响非核心系统成员的绩效,并且系统复杂性会加剧这一负面影响。不仅如此,核心企业的知识产权战略也决定了其主导的生态系统能否顺利实现转型[40]。在生态系统演进过程中,核心企业紧密连接“内部”技术成员,同时也要不断接收“外部”制度环境的反馈,这对处于初始发展阶段的生态系统[38]以及核心(初创)企业[41]来说充满挑战。总之,生态系统成员共同演化发展被认为是生态系统理论的核心,未来研究者应给予更多关注[35,39]。

最后,大多数研究强调了生态系统价值主张或者生态系统愿景对于系统稳定性和活力的重要性[33]。例如,对于新构建的生态系统来说,核心企业能否找到具有吸引力的核心价值主张至关重要[38]。与此同时,为确保与系统成员共创价值和共取价值的可持续性,核心企业还需警惕竞争性的创新商业模式出现[42],以及平衡系统成员间竞争与合作冲突[37]。对于系统管理过程,Adner[33]还强调核心企业管理价值分配的必要性。

综上,学者建议在探讨生态系统概念过程中充分考量生态系统的生态演化和整体系统两个层面,并且注意政府政策对生态系统的影响,选取合适的系统整体绩效测量指标,并在空间与时间等层面进行分析[35]。

3 一个整合模型:基于动态过程(Dynamic Process)视角

基于上述核心文献所强调的生态系统生命周期(Life Cycle)和价值过程(Value Process)两个层面,根据概念模型设计理论(Design Theory)[43]和元组织设计理念(Meta-organization Design Thinking)[44],本文构建基于动态过程视角的生态系统概念整合模型(见图3)。根据该模型,生态系统概念内涵主要体现在3个层面上:①系统要素。生态系统要素主要包括异质性系统成员(企业组织、政府组织、行业组织、个体等)和所拥有的异质性系统资源(技术、知识、经验等),可简化为核心企业和非核心企业;②系统结构。生态系统要素相互依赖并围绕核心价值主张进行价值活动,价值主张的变化意味着系统结构变化;③系统过程。系统要素和结构在其不同演化过程中具有显著的阶段性特征。该模型基于现有生态系统文献强有力的理论和实证支撑,具有较强的研究情境适用性。

表1 核心高影响力生态系统主题文献(2017-2018年)

作者和年份核心高影响力文献期刊文献类型被引用量(截至2018年10月底)生态系统定义定义视角及核心观点引用奠基性文献Adner [33]Ecosystem as structure:an actionable construct for strat-egy Journal of Management概念研究117提出“生态系统结构观”,即生态系统成员由共同价值主张组织起来进行创新活动;核心企业的生态系统战略对实现系统价值主张至关重要a,b,cKapoor & Agarwal[34]Sustaining superior perform-ance in business ecosystems:Evidence from application software developers in the iOS and Android smartphone ecosystemsOrganization Sci-ence实证研究38生态系统成员由共享的技术平台组织起来进行创新活动; 技术平台的演化特征影响非核心成员的个体创新绩效以及最终价值共创结果b,cRitala &Almpanopoulou [35]In defense of 'eco' in innova-tion ecosystem Technovation概念研究21当前生态系统文献缺乏对政府政策的考量与合适的绩效衡量指标; 生态系统概念的定义应同时考虑生态演化和整体系统两个方面;在分析层次上要综合考虑生态系统的空间和时间因素a,cJacobides等 [36]Towards a theory of ecosys-tems Strategic Man-agement Journal概念研究21模块化结构决定了生态系统的动态演化特征;核心企业的主要角色就是促进不同的技术模块产生强互补效应a,b,cHannah & Eisenhardt [37]How firms navigate coopera-tion and competition in nas-cent ecosystems Strategic Man-agement Journal案例研究19对核心企业来说,如何平衡系统中竞争与合作关系至关重要,特别是在生态系统发展阶段初期cDattée等[38]Maneuvering in poor visibili-ty:How firms play the ecosys-tem game when uncertainty is highAcademy of Management Journal案例研究14寻找合适的系统价值主张是建立生态系统的前提,也是共创价值和共取价值的基础;核心企业需动态把握变化的核心价值主张a,b,cAarikka-Stenroos &Ritala[39]Network management in the era of ecosystems:Systematic review and management frameworkIndustrial Mar-keting Manage-ment文献综述12生态系统概念包含两个维度:共同进化和共同愿景,且后者决定了生态系统的边界a,b,cHolgersson等[40]The evolution of intellectual property strategy in innova-tion ecosystems: uncovering complementary and substitute appropriability regimesLong Range Planning案例研究12核心企业的知识产权战略决定了生态系统的进化发展过程 cWalrave等[41]A multi-level perspective on innovation ecosystems for path-breaking innovation Technological Forecasting and Social Change概念研究12生态系统进化过程不仅需要核心企业连接“内部”拥有异质性技术的系统成员,同时也需要考虑“外部”社会制度环境a,b,cSnihur等[42]An ecosystem-level process model of business model dis-ruption: The disruptor's gam-bit Journal of Management Studies案例研究10新创企业通过商业模式创新可以逐渐获得生态系统核心地位;这个取代过程需要新创企业不断检验其所倡导的创新商业模式, 以吸引其它系统成员加入c

注:a代表引用商业生态系统概念 (Moore);b代表引用商业生态系统概念 (Iansiti 、Levien & Richards);c代表引用创新生态系统概念(Adner & Kapoor)

3.1 生态系统初创阶段

(1)由于核心企业所倡导的系统价值主张不够明晰,内部系统成员和资源类型有限而且分散,由此系统成员间共创价值水平较低,继而价值共享、价值分配以及最终的价值共取也处于较低水平[45-46]。在此阶段,核心企业一方面需在与潜在系统参与者的互动过程中不断实验和调整系统价值主张,另一方面要强调高系统开放水平以吸引更多系统参与者[44]。

(2)生态系统在此阶段的脆弱性还来源于外部(市场、技术、社会、制度)环境的多重挑战。这对于缺乏生态系统(建设与维护)经验的核心初创企业来说更为明显(特别是来自高新技术行业和与社会福利相关的初创企业)。比如Better Place (于2007年创立的纯电力汽车公司)在生态系统创立之初遭遇了以色列政府能源政策的突然调整(从鼓励到抑制电动车消费)、大型传统内燃机汽车企业的压制、丹麦市场消费者的消极购买意愿等发展阻碍。这一系列战略失误最终导致Better Place于2013年破产倒闭[47]。

资料来源:第一、二阶段结合de Vasconcelos Gomes等[20] 整理;第三阶段由本文整理

图2 生态系统概念演化阶段(1993-2018)

3.2 生态系统扩张阶段

(1)核心企业所倡导的系统价值主张逐渐明晰,并且在短期内获得了市场成功,这很大程度上吸引了众多异质性系统参与者贡献其资源、知识、技术和信息,以保证创新产品(服务)市场的持续扩张。在此阶段,虽然价值共创水平显著提高,但由于此阶段技术和市场风险处于较高水平,因而价值共享、价值分配和价值共取并不是生态系统的焦点,故价值过程处于相对比较低的水平。

(2)核心企业需要制定一系列有效的生态系统战略(Ecosystem Strategy),促使异质性资源互补效应的产生和各成员达成一致的系统愿景[33,48-49]。

(3)新创生态系统的成功,不但吸引了大量技术性成员的加入,同时也引起了社会制度性成员的注意(如政府、社会媒体和非政府组织)。基于Autio和Thomas[18,48]的研究,核心企业需要制定组合式生态系统战略(诸如技术战略、经济性战略、行为战略以及制度性战略),以应对这些成员对系统共创价值过程的联合干扰。例如,新闻媒体的关注与传播,一方面能扩大消费者对共享单车生态系统价值主张的认识,初期有利于共享单车企业实现价值共取。另一方面,随着认识的深入,价值主张的负面效应也可能被媒体放大,进而影响生态系统稳定(共享单车虽解决了“最后一公里”问题,但无序摆放挤占了公共资源,加之高破损率造成资源浪费,引发社会公众的质疑与批评)。共享单车生态系统核心企业创造性制定了“红包单车”经济性战略,这一方面能激发广大用户的使用积极性,另一方面利用这种积极性使得乱摆放等行为大大降低(某种程度上减少了公众的批评)。

3.3 生态系统成熟阶段

(1)生态系统价值主张基本稳定并在更大范围的市场获得成功检验,高动态的成员互动能不断创造具有较强竞争力的创新产品(服务),生态系统处于领先地位。在此阶段,系统共创价值、共享价值、 价值分配以及价值共取已实现良性循环并处于鼎盛水平[15]。为了维持高绩效生态系统的稳定,系统开放性相较前两个阶段大为降低[45]。

(2)核心企业在此阶段的系统战略在于抵御其它竞争性生态系统的威胁,或者应对内部其他技术成员对其核心管理地位的挑战[37]。例如,智能手机移动支付生态系统的出现很大程度上挑战了商业银行所构建的信用卡支付生态系统的地位。对于后者而言,可采取积极的防御性系统战略,通过增加资本投入提供竞争性移动支付服务、采用技术不兼容的支付和服务入口、利用与政府的政治优势,提高市场准入门槛[50]。

3.4 生态系统衰落或者复苏阶段

(1)由于遭遇市场震荡(比如经济危机)或者技术范式革命(比如纯电动汽车取代混合动力机车),核心企业所主导的系统价值主张逐渐失去竞争力,系统成员结构开始瓦解,生态系统共创价值过程受阻,因而进入较低水平阶段,导致价值共享、价值分配以及价值共创保持在较低水平。

(2)为维持生态系统竞争力以防止过快陷入衰落期,核心企业在此阶段应保持生态系统的高开放性,并且推出新的价值主张或者系统愿景[5,22,46]。例如,通信网络技术以及移动手机硬件的革新加速了触摸式智能手机的普及,以诺基亚为核心所构造的传统功能手机生态系统逐渐失去市场统治力。诺基亚公司不得不采用该价值主张,以吸引新的核心系统成员(与微软达成平台战略合作)。这些战略措施虽然短期内赢得部分智能手机市场,但此后诺基亚没有推出更有竞争力的创新产品(高吸引力价值主张),并从2014年逐渐淡出手机消费市场。

4 结论与讨论

4.1 结论

(商业和创新)生态系统由Moore[1]提出,已逐渐得到管理学界的广泛关注,但不一致的定义和特征阐释导致学者对其概念内涵边界(即概念一致性)产生了巨大争议,这在一定程度上影响了(商业或创新)生态系统概念严谨性和研究适应性[9,19,35]。基于此问题,本文首先回溯生态系统概念起源,认为从静态角度来看,商业生态系统和创新生态系统在概念上相互补充,两者都强调系统成员异质性,强调健康的系统结构,强调核心企业(平台)的生态系统战略[27-28,51-52]。其次,基于de Vasconcelos Gome等[20] 的研究成果,本文识别了生态系统概念3个发展阶段,进一步佐证了两个概念间的互补关系。具体来说,第一个发展阶段以商业生态系统为核心,强调如何实现系统层面的价值共取;第二个发展阶段以创新生态系统为核心,旨在解决如何实现系统层面的价值共创问题;第三个发展阶段直接聚焦生态系统,高影响力核心文献进一步深化了生态系统本质特征,并且集中在生态系统生命周期和价值过程两个层面。最后,基于上述两个层面,构建了一个整合概念模型,认为生态系统强调价值过程,即从系统价值主张(系统愿景)、价值共创、价值共享、价值分配到最终的价值共取。不仅如此,价值过程在生态系统演化阶段(初创期、扩张期、成熟期以及衰落/复苏期) 显现出不同动态特征。

4.2 理论贡献

本文主要的理论贡献在于深化了对于生态系统边界的认识。一方面,已有研究认为商业生态系统区别于创新生态系统,前者注重价值共创,后者注重价值共取[12,20]。但严格的静态边界区分给管理实践者带来了概念困惑,因为价值共创的直接目的就是价值共取,而良性的价值共取过程又进一步促进更高水平的价值共创[14-15,31]。另一方面,一部分研究者交替使用这两个概念,并未明确其边界[16,53],这不利于生态系统理论构建与研究适应性增强[9,35]。与第三阶段中的核心高影响力生态系统文献论点相一致[33],本文从动态过程视角认为商业生态系统和创新生态系统概念边界具有互补性,生态系统着重于价值过程,并且演化过程具有不同的阶段特征。

4.3 实践启示

首先,根据生态系统整合模型,核心企业不应仅仅侧重于价值共创[31]或者价值共取[16],而应扩大战略视角,着力于价值过程。不仅如此,在生态系统演进的不同阶段应制定不同的生态系统战略(特别是在生态系统创立初期以及衰落期),以保证生态系统具有高吸引力的价值主张、高水平的价值共创过程,以及公平的价值共享、价值分配、价值共享,并实现价值过程的良性循环。

其次,非核心企业应制定相应的生态系统“进入-退出”战略[7,27]。在生态系统初期发展阶段(系统开放性较高),非核心企业尤其是初创企业应努力找准系统价值主张以及自身的系统生态位(Ecosystem Niche),利用系统平台以及易获得的互补性资源,成为价值共创过程中的核心贡献者。在生态系统进入衰落期时,应制定退出战略,一是进入其它竞争性的生态系统,二是利用现有生态系统参与经验,构建以自己为核心的新生态系统。

4.4 研究局限与未来研究方向

首先,仅通过识别关键文献来确定第三阶段(生态系统概念阶段)具有一定局限性,其体现在缺乏第三阶段与前两个阶段更为客观和系统的分析探讨。未来研究可采用系统文献综述研究方法(Systematic Literature Review),通过可视化软件(Citespace或者Sitkis)获得文献共被引和共词聚类分析网络等关键指标,进一步佐证三阶段演化过程[20,53-54]。

其次,本研究探讨了战略管理情境下的商业生态系统和创新生态系统边界问题,并且强调两者可整合成动态过程的“生态系统”,但对于生态系统中成员互动关系、系统结构形成、系统战略制定过程等特征缺乏必要的探讨,这些本质特征可以进一步厘清生态系统的外在概念边界[33]。因此,未来研究可据此深化生态系统本质特征认识,以更系统地区别于其它组织间联合体概念,比如商业(价值)网络、供应链以及科技产业园等。

再次,基于生命周期构建的生态系统整合模型具有一定局限性。以生态学理论为基础,研究者认为生态系统演化未必完全遵守线性的生命周期进程(从诞生到衰落)。据此论点,生态系统作为组织间联合体具有能动性,会经历一个适应性演化过程(Adaptive Life Cycle)[55]。举例来说,当生态系统从初创期向成长期演化时,有可能遭遇外部环境威胁和内部成员间结构矛盾,生态系统成员互动性降低,生态系统共创价值水平降低,系统价值主张短时间内失去竞争力,核心企业调整系统战略,以确定新的系统价值主张(此时生态系统重回到初创期)。因此,未来实证(案例)研究可以进一步拓展或者修正本文整合模型。

最后,本文仅侧重于单学科纵向视角观察生态系统概念演变过程,但生态系统理论与其它学科理论具有融合趋势。董凯军[56]明确指出,现有战略情境中的生态系统理论发展得益于一般系统理论和技术生态学思想,未来生态系统研究应结合宏观、中观和微观3个系统层次;陈衍泰等[54]更为全面地描绘了生态系统理论与传统经典管理理论的关联性特征;Shaw & Allen[57]更为生动地将生态系统价值活动类比成自然生态环境下的能量循环,得出生态系统结构稳定性来源——统一的系统商业模式。基于此,未来综述研究可从历史演变角度(纵向),结合多学科视角(横向),深化对生态系统相关概念演变规律的认识。

参考文献:

[1] MOORE J F.Predators and prey: a new ecology of competition[J].Harvard Business Review,1993,71(3): 75-83.

[2] HITT M A,R D IRELAND,R E HOSKISSON.Strategic management cases: competitiveness and globalization[M].Cengage Learning,2012.

[3] PORTER M E.Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competition[M].New York: Free Press,1980.

[4] FULLER J,M G JACOBIDES,M REEVES.The myths and realities of business ecosystems[J].MIT Sloan Management Review,2019,60(3):1-9.

[5] ADNER R,KAPOOR R.Innovation ecosystems and the pace of substitution: re-examining technology s-curves[J].Strategic Management Journal,2016,37(4): 625-648.

[6] WILLIAMSON P J,DE MEYER.Ecosystem advantage: how to successfully harness the power of partners[J].California Management Review,2012,55(1): 24-46.

[7] OVERHOLM H.Collectively created opportunities in emerging ecosystems: the case of solar service ventures[J].Technovation,2015,39: 14-25.

[8] DE VASCONCELOS GOMES L A,et al.How entrepreneurs manage collective uncertainties in innovation ecosystems[J].Technological Forecasting and Social Change,2018,128:164-185.

[9] LI J F,GARNSEY E.Policy-driven ecosystems for new vaccine development[J].Technovation,2014,34(12): 762-772.

[10] 何地,郭燕青.中国情境下创新生态系统研究演进脉络梳理及前沿热点探析——基于文献计量分析[J].软科学,2018,32(9): 5-8.

[11] 潘剑英,王重鸣.商业生态系统理论模型回顾与研究展望[J].外国经济与管理,2012 (9): 51-58.

[12] CLARYSSE B,et al.Creating value in ecosystems: crossing the chasm between knowledge and business ecosystems[J].Research Policy,2014,43(7): 1164-1176.

[13] VALKOKARI K.Business,innovation,and knowledge ecosystems: how they differ and how to survive and thrive within them[J].Technology Innovation Management Review,2015,5(8): 17-24.

[14] LEPAK D P,SMITH K G,TAYLOR M S.Value creation and value capture: a multilevel perspective[J].Academy of Management Review,2007,32(1): 180-194.

[15] LETAIFA S B.The uneasy transition from supply chains to ecosystems: the value-creation/value-capture dilemma[J].Management Decision,2014,52(2): 278-295.

[16] RITALA P,et al.Value creation and capture mechanisms in innovation ecosystems: a comparative case study[J].International Journal of Technology Management,2013,63(3-4): 244-267.

[17] ANNANPERA E,LIUKKUNEN K,MARKKULA J.Innovation in evolving business ecosystem: a case study of information technology-based future health and exercise service[J].International Journal of Innovation and Technology Management,2015,12(4): 1-19.

[18] DEDEHAYIR O,SEPPANEN M.Birth and expansion of innovation ecosystems: a case study of copper production[J].Journal of Technology Management & Innovation,2015,10(2): 145-154.

[19] OH D-S,et al.Innovation ecosystems: a critical examination[J].Technovation,2016,54: 1-6.

[20] DE VASCONCELOS GOMES L A,et al.Unpacking the innovation ecosystem construct: evolution,gaps and trends[J].Technological Forecasting and Social Change,2018,136: 30-48.

[21] BRUSONI S,PRENCIPE A.The organization of innovation in ecosystems: problem framing,problem solving,and patterns of coupling[J].Advances in Strategic Management,2013(30): 167-194.

[22] MOORE J F.The death of competition: leadership and strategy in the age of business ecosystems[M].New York: Harper Paperbacks,1996.

[23] MOORE J F.The rise of a new corporate form[J].Washington Quarterly,1998,21(1): 167-181.

[24] MOORE J F.Business ecosystems and the view from the firm[J].Antitrust Bull,2006,51: 31-75.

[25] IANSITI M,LEVIEN R.The new operational dynamics of business ecosystems: implications for policy,operations and technology strategy[M].Boston,MA: Division of Re-search,Harvard Business School,2002.

[26] IANSITI M,LEVIEN R.The keystone advantage: what the new dynamics of business ecosystems mean for strate-gy,innovation,and sustainability[M].Harvard Business Press,2004.

[27] IANSITI M,LEVIEN R.Strategy as ecology[J].Harvard Business Review,2004,82(3): 68-81.

[28] IANSITI M,RICHARDS G L.Information technology eco-system: structure,health,and performance[J].The Ant-itrust Bull,2006,51(1): 77-110.

[29] ADNER R.Match your innovation strategy to your innova-tion ecosystem[J].Harvard Business Review,2006,84(4): 98-108.

[30] ADNER R.The wide lens: a new strategy for innovation[M].New York: LLC Gildan Media,2012.

[31] ADNER R,KAPOOR R.Value creation in innovation ecosystems: how the structure of technological interdependence affects firm performance in new technology generations[J].Strategic Management Journal,2010,31(3): 306-33.

[32] ELO S,KYNGAS H.The qualitative content analysis process[J].Journal of Advanced Nursing,2008,62(1): 107-115.

[33] ADNER R.Ecosystem as structure: an actionable construct for strategy[J].Journal of Management,2017,43(1): 39-58.

[34] KAPOOR R,AGARWAL S.Sustaining superior performance in business ecosystems: evidence from application software developers in the IOS and Android smartphone ecosystems[J].Organization Science,2017,28(3): 531-551.

[35] RITALA P,ALMPANOPOULOU A.In defense of 'Eco' in innovation ecosystem[J].Technovation,2017,60: 39-42.

[36] JACOBIDES M G,CENNAMO C,GAWER A.Towards a theory of ecosystems[J].Strategic Management Journal,2018,39(8): 2255-2276.

[37] HANNAH D P,EISENHARDT K M.How firms navigate cooperation and competition in nascent ecosystems[J].Strategic Management Journal,2018,39(12): 3163-3192.

[38] DATTEE B,ALEXY O,AUTIO E.Maneuvering in poor visibility: how firms play the ecosystem game when uncertainty is high[J].Academy of Management Journal,2018,61(2): 466-498.

[39] AARIKKA-STENROOS L,RITALA P.Network management in the era of ecosystems: systematic review and management framework[J].Industrial Marketing Management,2017,67: 23-36.

[40] HOLGERSSON M,GRANSTRAND O,BOGERS M.The evolution of intellectual property strategy in innovation ecosystems: uncovering complementary and substitute appropriability regimes[J].Long Range Planning,2018,51(2): 303-319.

[41] WALRAVE B,et al.A multi-level perspective on innovation ecosystems for path-breaking innovation[J].Technological Forecasting and Social Change,2018,136: 103-113.

[42] SNIHUR Y,THOMAS,L D,BURGELMAN R A.An ecosystem-level process model of business model disruption: the disruptor's gambit[J].Journal of Management Studies,2018(5):1-39.

[43] GREGOR S,JONES D.The anatomy of a design theory[J].Journal of the Association for Information Systems,2007,8(5): 312-335.

[44] GULATI R,PURANAM P,TUSHMAN M.Meta-organization design: rethinking design in interorganizational and community contexts[J].Strategic Management Journal,2012,33(6): 571-586.

[45] DEDEHAYIR O,MAKINEN S J,ORTT J R.Roles during innovation ecosystem genesis: a literature review[J].Technological Forecasting and Social Change,2018,18-29.

[46] RONG K,SHI Y.Business ecosystems: constructs,configurations,and the nurturing process[M].London: Palgrave Macmillan,2015.

[47] NOEL L,SOVACOOL B K.Why did better place fail? range anxiety,interpretive flexibility,and electric vehicle promotion in Denmark and Israel[J].Energy Policy,2016,94: 377-386.

[48] AUTIO E,THOMAS L.Innovation ecosystems: implication for innovation management[A].M DODGSON,D M GANN,N PHILLIPS.The Oxford handbook of innovation management[M].Oxford,U.K.: Oxford University Press,2014:204-288.

[49] ZHANG J,LIANG X-J.Business ecosystem strategies of mobile network operators in the 3G Era: the case of China Mobile[J].Telecommunications Policy,2011,35(2): 156-17.

[50] HEDMAN J,HENNINGSSON S.The new normal: market cooperation in the mobile payments ecosystem[J].Electronic Commerce Research and Applications,2015,14(5): 305-318.

[51] 龚丽敏,江诗松.平台型商业生态系统战略管理研究前沿:视角和对象[J].外国经济与管理,2016,38(6): 38-50.

[52] GAWER A,CUSUMANO M A.Industry platforms and ecosystem innovation[J].Journal of Product Innovation Management,2014,31(3): 417-433.

[53] 樊霞,贾建林,孟洋仪.创新生态系统研究领域发展与演化分析[J].管理学报,2018(1): 151-158.

[54] 陈衍泰,夏敏,李欠强,等.创新生态系统研究: 定性评价、中国情境与理论方向[J].研究与发展管理,2018,30(4): 37-53.

[55] BENGTSSON J,et al.Biodiversity,disturbances,ecosystem function and management of european forests[J].Forest Ecology and Management,2000,132(1): 39-50.

[56] 董铠军.微观视角下创新生态系统研究:概念与界定[J].科技进步与对策,2017,34(8): 9-14.

[57] SHAW D R,T ALLEN.Studying innovation ecosystems using ecology theory[J].Technological Forecasting and S-ocial Change,2018,136: 88-102.

(责任编辑:万贤贤)