0 引言

改革开放以来,中国政府始终在不断探索和实践推动研究机构“走出去”的发展模式和策略,特别是在2000年全国人大九届三次会议上将企业“走出去”定位为基本战略,其成为第10个五年规划中的“四大新战略”之一。2016年6月习近平总书记在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上讲话时提出:“增强参与全球经济、金融、贸易规则制订的实力和能力,在更高水平上开展国际经济和科技创新合作[1]。”党的十九大报告再次提出:“推动形成全面开放新格局,坚持引进来和走出去并重,加强创新能力开放合作,形成陆海内外联动的开放格局,创新对外投资方式,促进国际产能合作[2]。”这是继中国政府先后提出“向科学进军”(1956)、“科学技术是第一生产力”(1988)、“科教兴国战略”(1995)、“建设创新型国家战略”(2006)和“实施创新驱动发展战略”(2012),再到提出“创新是引领发展的第一动力”的重大论断(2015)后,提出推动企业“走出去”战略的“升级版”。

研究机构“走出去”即为研发国际化(internationalization of R&D),是指企业的人力、资本、知识等研发资源在不同国家之间的跨境配置[3]。20世纪70年代后,欧美等西方国家随着信息技术为代表的全球知识生产方式和海外市场需求的扩张,在海外设立研发机构成为企业获取国际竞争力和实现全球资源配置的重要途径[4]。而中国本土企业先天技术不足,长期依靠技术引进和模仿等方式学习欧美等发达国家的技术,在“走出去”方面起步较晚且进展缓慢[5],直到20世纪90年代中国企业开始主动与欧美国家企业、高校、研发机构等开展国际合作,如华为于1999年在印度班加罗尔设立研发中心,至今已在美、英、德等国家建立海外研究所16个。近年来,随着中国企业国际化竞争力的不断增强,“走出去”成为中国企业实现海外扩张的重要模式,2000年是中国企业加速“走出去”的起点[6];2014年是中国企业对海外投资增速大于外商直接投资增速的历史元年[7];2010—2014年分布在全世界88个国家和地区的1 500多家中国企业在海外设立了研发机构;2016年中国对外直接投资创下历史最高值,净额为1 961.5亿美元,同比增长34.7%,蝉联全球第二位。截至2016年底,中国对外直接投资企业为3.72万家,涉及2.44万家境内投资者,分布在全球190个国家(地区),年末境外企业资产总额5万亿美元。此外,自2015年中国实施“双创”战略以来,众创空间成为企业研究机构走出去、链接全球创新资源的又一重要平台载体[8],如太库(德国)孵化器于2017年成为首家获得德国联邦质量认证的中国孵化器。

由此可见,改革开放以来中国研究机构“走出去”经历了漫长的探索和实践过程。回顾总结40年来,具有中国特色的研究机构海外发展的国际化模式和经验,将为继续推动中国研究机构“走出去”拓展海外生存空间,参与全球竞争提供重要借鉴。

1 理论框架

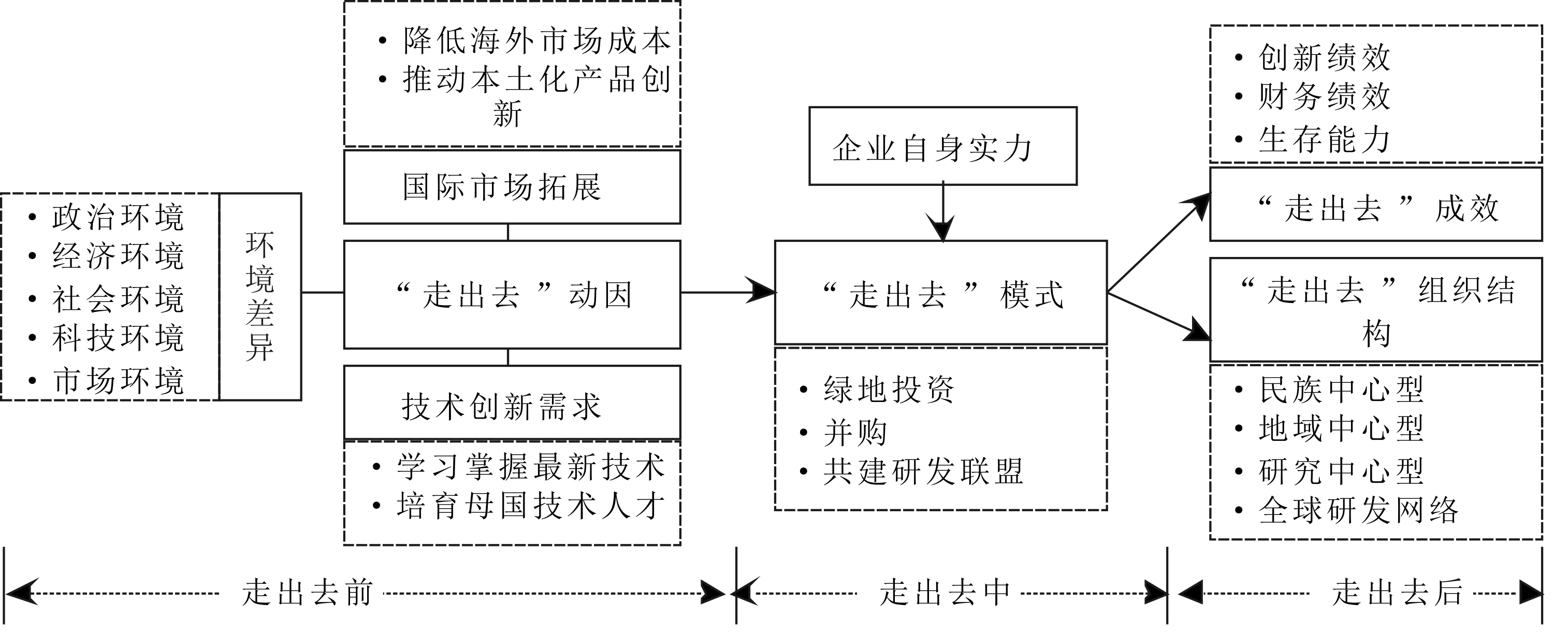

为系统梳理中国改革开放40年来研究机构“走出去”的探索与实践历程,本文从研究机构“走出去”的演进历程角度,构建图1所示的理论框架。基于该框架,从政治、经济、市场、社会等角度重点阐释中国研究机构“走出去”的演变过程,研究机构为何要“走出去”?采用何种“走出去”模式更为有效?“走出去”模式与组织结构存在何种关系?“走出去”将对母国和东道国研究机构产生何种成效?通过系统阐述上述问题,清晰地呈现具有中国特色的研究机构国际化发展路线。

图1 中国研究机构“走出去”理论框架

2 我国研究机构“走出去”发展演变

2.1 我国研究机构“走出去”的总体历程

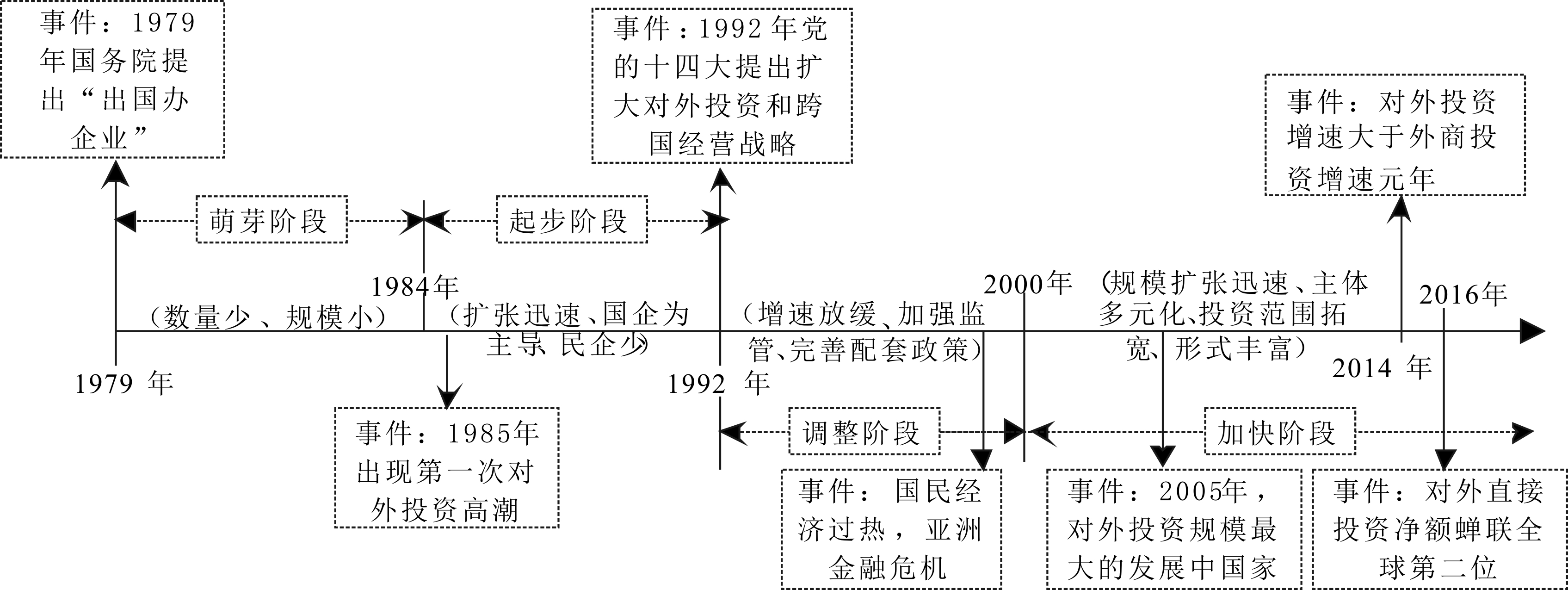

中国研究机构“走出去”是伴随着企业海外投资而逐步形成的,故研究机构“走出去”发展历程与企业“走出去”战略的发展历程一致。改革开放以来,我国企业“走出去”大致经历了“萌芽阶段-起步阶段-调整阶段-加快阶段”[6],如图2所示。

(1)萌芽阶段(1979-1984年)。新中国成立后,建筑工程领域最早成为中国企业开启“走出去”探索和实践的行业领域。随着对外贸易日渐活跃,以中国化工进出口总公司为代表的专业外贸企业和国际经济技术合作企业开始逐步尝试开办合资企业或设置海外代表处[6],外贸出口成为探索阶段中国企业“走出去”的最主要方式。党的十一届三中全会后,中国开始逐步对外进行直接投资,然而,企业对外投资发展缓慢,1979-1984年,中国共有113家企业,在国外投资2亿多美元[9]。故改革开放初期,中国企业“走出去”呈现规模小、数量少、涉及领域窄、以国有企业为主体等特点,总体处于尝试和探索阶段。

(2)起步阶段(1985-1992年)。经过初期探索与实践,束缚企业海外投资的政策逐步被放宽,1985年出现了第一次对外直接投资高潮。党的十四大提出扩大对外投资和跨国经营的战略思想,进一步激发企业“走出去”,至1992年底,通过独资、合资或合作生产等方式参与海外投资的企业达到4 117家,投资区域覆盖120多个国家(地区),投资金额亦达到了40亿元。起步阶段的企业“走出去”领域日趋多元化,逐步拓展至交通运输、加工制造、资源开发等20多个行业。企业类型亦不断增加,信托投资公司、大中型企业、科研机构等纷纷加入跨国经营行列。此阶段“走出去”企业仍然以大中型国企为主,民企体量较小,主要受制于政策体系不完善、经济发展落后等因素。

图2 中国研究机构“走出去”演变历程

(3)调整阶段(1993-2000年)。经济高速发展,造成国民经济出现了投资结构失衡、物价飞涨和发展过热等突出问题。为保持经济稳定,1993-1996年中国政府实施了一系列宏观调控措施,涉及企业“走出去”的政策主要有《境外企业管理条例》等,上述政策收紧了对企业进行海外投资的审批,同时,亚洲金融危机的出现进一步加剧了企业对外投资规模下降,如图3所示,1993-2000年中国对外直接投资总体呈下降趋势,且在2000年跌至谷底。此阶段对外投资领域以渔业、矿业、林业等资源开发和生产、加工、装配等制造业为主,投资主体从贸易公司逐步转向大中型生产企业,且生产企业境外投资比重不断提升[6]。这一阶段也是对前20年中国企业对外投资经验的系统性总结,通过完善支持和规范性政策强化海外投资监管,并提出了发展海外投资的新战略方针。

图3 1993-2001年中国对外直接投资发展趋势

注:资料来源于国家商务部、国家统计局、国家外汇管理局联合发布的《2009年中国直接对外投资统计公报》

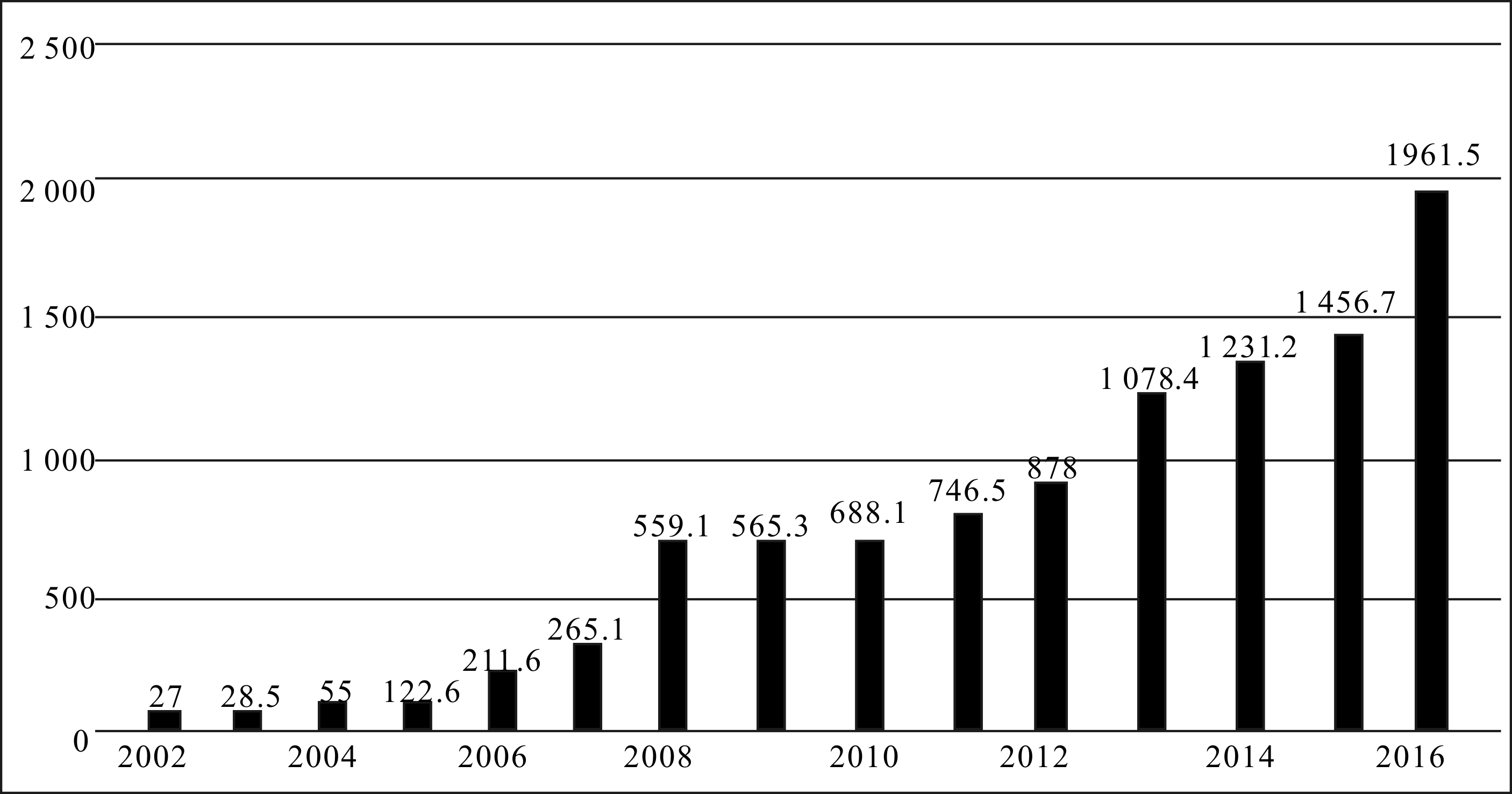

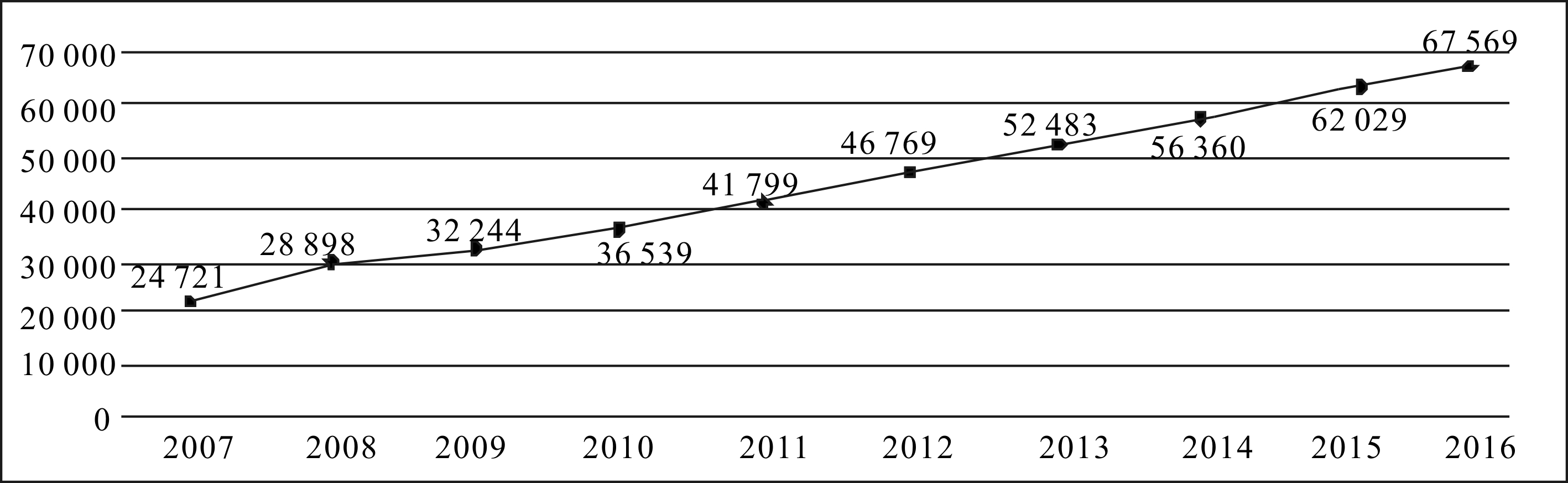

(4)加快阶段(2000年之后)。1997年,亚洲金融危机爆发后,为加快实施“走出去”步伐,鼓励有比较优势的各种所有制企业对外投资,中国出台了《关于鼓励企业开展境外带料加工装配业务的意见》,通过减少审批程序、简化手续、下放权限等措施改革境外投资审批工作,极大地促进了沿海私营企业积极开展对外投资。特别是2013年中国政府提出并积极推动“一带一路”建设,稳步开展国际产能合作,“走出去”工作体系不断完善,中国企业主动融入经济全球化进程加快。由图4可知,2000年之后,中国对外直接投资呈快速增长趋势,2016年对外直接投资达1 961.5亿元,同比增长34.7%;2002-2016年的年均增长速度高达35.8%,是2002年的72.6倍,由2002年的全球第26位,上升并蝉联全球第二位,虽然当前世界经济增长乏力,全球外国直接投资复苏之路依旧崎岖,但中国对外直接投资却一直处于强劲增长态势。

2.2 我国研究机构“走出去”的主要特征

历经近40年的“走出去”探索和实践,中国企业海外拓展主要呈现出以下几个特征。

(1)投资规模增长迅速,国际地位显著提升。中国企业对外投资总额由改革开放初期的2亿美元增长到2016年的1 961.5亿美元,特别是近5年(2012-2016年)增长更为迅速,年均增长率为22.3%,近5年对外投资总量是前33年(1979-2011年)对外投资总和的2倍。中国对外投资在全球对外投资中的比重不断提升,2003年至今,中国对外直接投资实现14年连增,2016年流量是2002年的72.6倍,占全球比重由0.5%提升至13.5%,首次突破两位数,在全球外国直接投资中的地位和作用日益凸显。

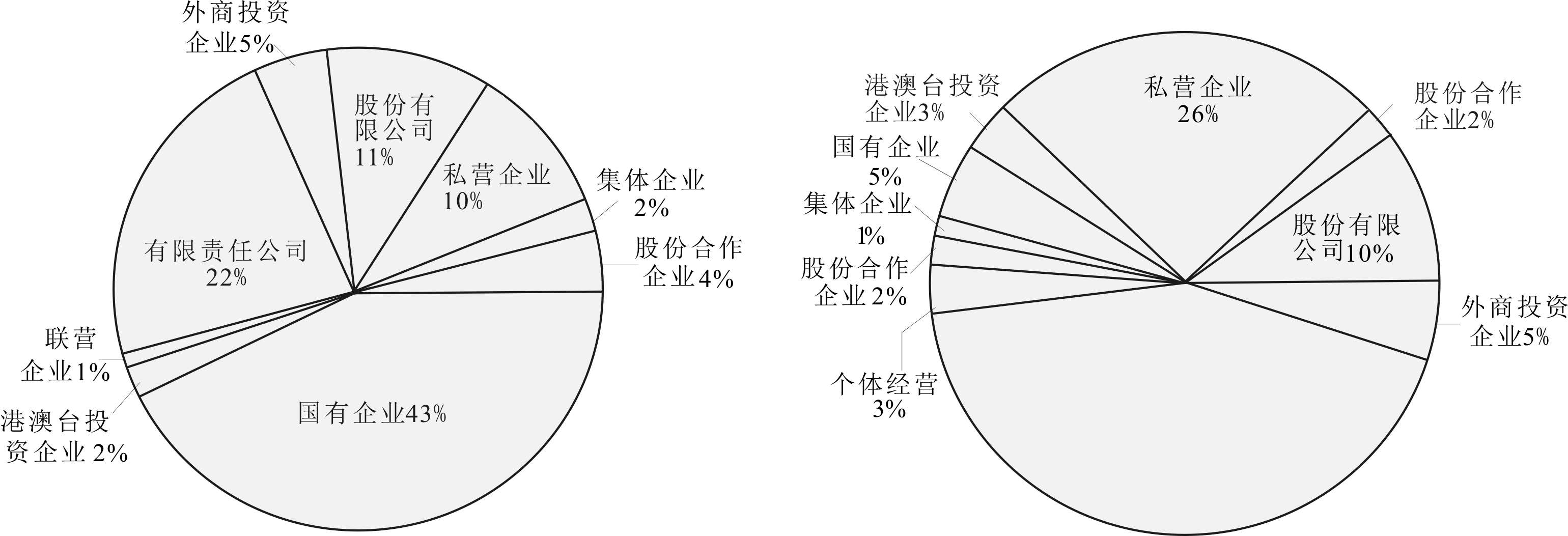

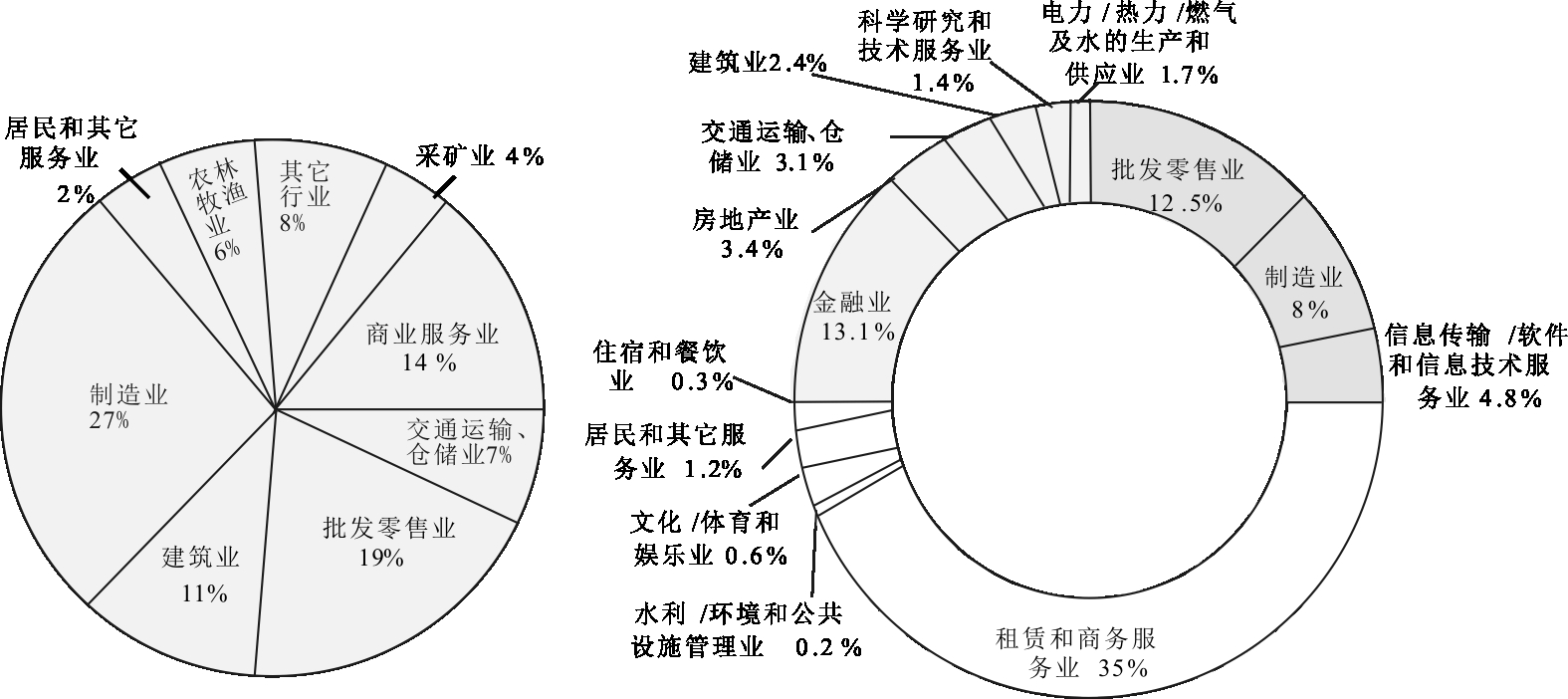

(2)投资主体逐渐多元,民营企业日益活跃。2003年,国有企业是中国对外投资的核心主体,且制造业、批发零售业为境内主要投资行业。而到2016年末,中国对外直接投资者达到2.44万家,有限责任公司占43.2%,是中国对外投资最为活跃的群体;私营企业占26.2%,位列次席;股份有限公司占10.1%;国有企业占5.2%;外商投资企业占4.8%;港、澳、台商投资企业占3.2%;个体经营占2.4%,股份合作企业占2%,集体企业占0.5%,其它占2.4%。中央企业及单位177家,仅占0.7%,各省市区的地方企业投资者占99.3%,如图5所示。制造业、批发和零售业共计1.46万家,占境内投资者总数的59.9%。31个省、自治区、直辖市,5个计划单列市,新疆生产建设兵团,在境外均设有对外直接投资企业。

图4 2002-2016 年中国对外直接投资流量发展趋势

注:资料来源于国家商务部、国家统计局、国家外汇管理局联合发布的《2016年中国对外直接投资统计公报》。其中,2002-2005年数据为中国对外非金融类直接投资数据;2006-2016年为全行业对外直接投资数据;2006年同比为对外非金融类直接投资比值

图5 2003年(左)、2016年(右)中国投资主体按企业登记注册类型分布情况

注:资料来源于国家商务部、国家统计局、国家外汇管理局联合发布的《2003年中国对外直接投资统计公报》《2016年中国对外直接投资统计公报》,下同

(3)投资领域日益拓展,行业比重逐步转换。2003年中国对外直接投资企业共分布在全球139个国家和地区,占全球国家(地区)的60%,对外投资领域主要分布在制造业、批发零售业、商务服务业和采矿业,占当年对外直接投资净额的92.6%,所属行业以制造业、批发零售业比例最大。而至2016年末,中国境内投资者遍布全球超过80%的国家(地区),共有3.72万家对外直接投资企业设立在全球190个国家(地区),国民经济所有行业类别均被覆盖,有5个行业存量规模达到千亿美元,其中,制造业、批发零售业、租赁和商务服务业依然是境外企业最为聚集的行业,累计数量超过2.3万家,占境外企业总数的62.7%。

图6 2003年(左)、2016年(右)中国境内投资者按登记注册类型构成

(4)投资形式丰富多样,并购成为核心投资方式。2003年中国对外投资中,亚洲地区占当年对外直接投资净额的一半以上,香港是投资最集中的地区,对外直接投资中,收购方式占比18%,利润再投资占比35%,股本投资占比14%,其它投资占比33%。而2016年是中国企业对外投资并购最为活跃的年份,完成765起并购项目,交易总额达到1 353.3亿美元,涉及74个国家(地区),其中,865亿美元为直接投资,占并购总额的63.9%,占中国对外直接投资总额的44.1%;近6成投资形成境外企业股权,债务工具规模创历史极值,新增股权投资1 141.3亿美元,占当年流量总额的58.2%。

(5)“一带一路”沿线国家成为重点投资区域。2016年末,中国对“一带一路”沿线国家的直接投资存量为1 294.1亿美元,占中国对外直接投资存量的9.5%。存量位列前10的国家是:新加坡、俄罗斯、印度尼西亚、老挝、哈萨克斯坦、越南、阿联酋、巴基斯坦、缅甸、泰国。2016年中国企业对“一带一路”沿线国家发起并购项目115起,并购金额66.4亿美元,占并购总额的4.9%。

3 我国研究机构“走出去”动因

研究机构为什么要“走出去”?交易成本理论和垄断优势理论均认为研发国际化是企业通过对外直接投资方式,借助东道国区位优势和资源禀赋,实现所有权和资产内部化,以此降低产品和服务的跨国转移成本,并获得持续竞争优势[10]。而知识基础观则认为知识是企业竞争优势的核心来源,特别是那些隐性且不易被表达的知识对于创造企业竞争优势更为重要[11]。故中国研究机构“走出去”的动因主要表现在以下几个方面:

3.1 国际市场拓展动因

国际市场的开拓有利于企业低成本地利用东道国优势资源,增强对国际规模的掌控能力和国际化经营能力[6,12]。为适应东道国市场需求,企业往往通过在欠发达地区构建研发中心的方式,转移转化科技成果,开发契合本土化需求的产品并进行工艺创新[13],如华为、中兴、海尔等为满足发达国家的消费习惯和市场特点,纷纷在发达国家设立研发中心,开发本土化的技术和产品[14]。此外,获取和培养创新人才亦是研究机构“走出去”的重要动因,如江淮和长安汽车在意大利设立研发中心,一方面聘用本地技术人才参与研发,另一方面派遣国内人才前往意大利学习研发、管理等,实现人才培养[15]。

3.2 技术创新需求动因

研究机构“走出去”的核心动因是获取技术资源[16]。与欧美发达国家企业相比,中国企业长期受制于核心技术而无法占据产业链的核心,经常受到国外政府、国际巨头企业的挑战,如2018年4月中兴受到美国政府制裁,禁止中兴7年内不得采购美国公司生产的零部件、软件、商品和技术,中兴因缺乏芯片制造核心技术而陷入瘫痪状态;2018年5月联想集团第二次被“踢”出恒生指数成份股,核心原因亦是对美国元器件有着致命的依赖。故中国研究机构“走出去”在技术创新需求动因层面包含两个因素:一是学习和掌握最新技术动态,依托海外研究机构将最新行业技术信息转移回国内。如2003年,杭州佳力科技在德国建立研发中心,借助该研发中心,佳力科技与斯米特公司达成合作,获得防爆叉车生产技术;万向集团为保持与国际先进技术同步,于1994年在美国芝加哥、底特律分别设立万向美国公司和万向北美技术中心,专注新产品开发设计。二是聘用东道国科技人才,并利用其基础设施为母国产品进行技术创新[15]。如中兴在瑞典设立研发机构的初衷便是利用当地在3G通信技术方面的技术优势和资源,随后在美国、法国等地设立15个研究机构,经过长期的学习和跟踪,最终成长为具有世界竞争力的通信设备制造商,其PCT国际专利申请量居全球第1位。

3.3 国内外环境差异

经济全球化的深入发展和第三次工业革命的到来,将使全球技术要素和市场要素配置方式发生革命性变化[17],良好的知识共享、产权保护、基础设施等创新环境已然成为驱动研究机构“走出去”的重要动因之一。因此,母国和东道国的政治、经济、文化、科技等要素均会影响研究机构的国际化决策[18]。

(1)国内环境。改革开放40年来,中国经济保持了持续的高速增长,企业亦面临生产成本逐年上涨的挑战。高速发展的经济造成巨大的资源消耗,原材料成本不断上升,土地、劳动力等要素价格也快速上涨,如图7所示,近10年中国城镇单位就业人员平均工资以年均增长率10.6%的速度上涨,显著高于2015年马来西亚538美元、泰国438美元、越南206美元、印度136美元[19],可见与上述新兴经济体相比,中国劳动力成本优势已然丧失。部分跨国公司开始往东南亚地区寻求发展空间,如2018年5月日本奥林巴斯(深圳)工业有限公司关闭,工厂重心迁往东南亚;韩国三星(深圳)裁撤深圳工厂,生产基地转移至越南;2017年1月,希捷关闭中国苏州硬盘厂,宣布未来5年在泰国投资4.7亿美元。

此外,土地价格不断上涨亦对企业生存发展造成巨大压力。由图8可知,中国各类土地价格均处于增长态势,2005年中国工业用地价格为492元/m2,截至2016年年末工业地价为782元/m2,上涨了58.94%,2016年苏州、南京、上海、杭州、天津、合肥、武汉、重庆、深圳等9个城市土地出让收入超过千亿元,从全国卖地最多的50个城市看,土地出让金合计达到了2.69万亿元,同比上涨了34%,而成交总面积还略微下滑。劳动力、土地等要素影响企业盈利、规模和资金实力等经营绩效,经营效益进一步影响企业研发国际化决策;同时,国内研发实力、开放程度和政治关联等亦会影响研究机构“走出去”决策[12],如政治关联度,虽然会显著增强企业人力资本与海外研发之间的关系,但也会降低企业创新能力对研发国际化的正向作用[20]。

图7 2007-2016年中国城镇单位就业人员平均工资(单位:元)

资料来源:《2017年中国统计年鉴》

图8 2012—2016年中国主要城市监测地价环比增长率变化情况

资料来源:《2016年中国国土资源公报》

(2)外部环境。东道国的经济发展水平、研发资源、科技水平、对外开放程度、市场规模等均会影响企业研发国际化行为,上述资源禀赋水平愈高,对企业的吸引力愈大。东道国的专利保护、税收等政策亦会影响企业国际化决策,通过“走出去”实现贸易壁垒规避,绕过部分关税和限制,提高国际竞争力。如2017年8月,美国贸易代表办公室对中国启动301调查,主要针对与技术转让、知识产权和创新有关的法律政策;2018年3月,特朗普宣布计划对美国进口的钢铁和铝分别征收25%和10%进口关税,受此影响,6月美国老牌摩托车制造商哈雷摩托车计划将部分摩托车生产转移至海外。可见,此时直接设立海外研究基地,相比产品出口,更容易为东道国所接受。

4 我国研究机构“走出去”模式

自中国提出创新驱动发展战略后,企业日益认识到科技创新的重要性,正逐渐步入由要素驱动向创新驱动发展的重要转折期,企业创新投入和创新质量持续提升,《中国创新型企业发展报告(2013-2014)》数据显示,截至2012年底,中国651家创新型企业2012年R&D经费支出总额为4 162.4亿元,相当于全国大中型工业企业R&D支出总额的69.5%,建立了827个国家认定企业技术中心。随着部分企业国际竞争力持续增强,纷纷开始积极探索和尝试设立海外研究机构,2012年有70多家企业在海外设立100多家研究机构,在2014年财富世界500强榜单上,创新型企业有49家[21]。中国企业海外研究机构数量不断增加,逐渐形成了具有中国特色的研究机构“走出去”模式。

4.1 绿地投资模式

绿地投资模式是设立海外研究机构最普遍、最直接、最主要的模式。德国、荷兰、英国等国家跨国公司有超过50%的实验室设立在非母国地区[6],如西门子公司2017年在全球投入约50亿欧元用于研发,2016年西门子在全球成立独立创新业务部门next47,专注于人工智能、自主机械、分布式电气化、网络化交通等五大创新领域,截至2016财年,仅在中国就有超过4 500名研发人员和工程师以及20个研发中心。中国上海已然成为跨国企业设立研发中心的核心区域,2017年底上海外资研发中心累计已经达到426家,其中,全球研发中心和亚太区研发中心分别为40家、17家[22]。

绿地投资往往是技术领先、品牌专有跨国公司采取的海外研发能力拓展模式,绿地投资研究机构投资主体单一,研发方向明确且较少涉及利益分配,研发自主权较大,风险相对较小,此类海外研究机构拥有与跨国公司相似的文化和管理方式,是中国企业研究机构“走出去”的主要模式[23]。如长安汽车在日本、意大利、美国等国家设立的研究机构,以及海信集团在德国、加拿大等国家设立的研究机构均为绿地投资模式[7],但此类模式需要进行大量的研发载体建设,成本相对较高,如设备采购等。

4.2 并购东道国研究机构模式

并购海外研究机构,可以充分利用被并购方的先进技术和资源网络,有助于弥补关键技术不足,并在短期内形成较强的海外研发能力[24],具有投资少、见效快等特点。如2016年,青岛海尔股份有限公司以55.8亿美元收购美国通用电气公司家电业务项目;腾讯控股有限公司等以41亿美元收购芬兰Supercell公司84.3%股权;天津天海物流投资管理有限公司以60.1亿美元收购美国英迈国际公司;中国长江三峡集团以37.7亿美元收购巴西朱比亚水电站和伊利亚水电站30年经营权项目[25]。然而,并购模式存在资源整合与消化、地区文化差异、技术吸收转移、管理能力、东道国政策限制等诸多挑战[6]。

4.3 研发联盟共建模式

20世纪80年代以来,科学技术的迅猛发展促使跨国公司通过共建研发联盟模式实现全球资源配置,进入21世纪,此类研发联盟发展迅速,至2007年已有14 700个[26],研发联盟有助于降低研发成本及风险,并加速创新投资回收,且能够有效避免与竞争对手在非核心领域的竞争损耗,促进跨国公司专注核心技术领域[6]。共建研发联盟模式有助于企业借助合作伙伴的研发网络抢占创新制高点,提升企业核心竞争力。采取研发联盟模式进行海外合作的企业,往往具备一定的技术优势、规模和品牌影响力,具备与其它跨国公司实现优势互补的能力,如潍柴动力在国内市场一直处于领先地位,但仅限于符合欧Ⅰ、欧Ⅱ标准的柴油机发动机产品,与国际先进的欧Ⅲ、欧Ⅳ标准的产品技术差距较大,为此,潍柴动力与奥地利李斯特内燃机及测试设备公司(简称“AVL公司”)于2003年建立研发联盟,通过此类联盟成功研发出欧Ⅲ、欧Ⅳ标准产品,促使潍柴动力持续保持国内市场的领先地位。

5 我国研究机构“走出去”组织结构

Gassmann & Zedtwitz[27]以德国、美国、日本、瑞士等国家的31家跨国公司为样本,分析了研究机构国际化的主要动因、障碍及趋势。后续研究以此为基础,将研究机构组织形式分为5种典型类别[28]:①民族中心型。以集中研发为核心组织架构,并且研发活动集中在母国,严密保护核心技术;②地域中心型。以全球协同为导向,通过集中研发机构对市场进行监测,并展开适应性研发;③研发中心型。强化母国研发中心的统筹作用,统一协调和支持海外研究机构活动;④多中心分散型。以独立研发中心之间相互竞争为导向,在全球布局研发机构,并独立开展研发业务;⑤综合研发网络型。以整合协同全球研发机构为导向,形成全球研发合作网络,通过各自核心研发能力协同完成技术研发和市场开拓。此外,Chiesa[29]将跨国公司海外研发组织模式分为全球中心、全球专业化和全球整合3种。Brockhoff[30]则将跨国公司海外研究机构的组织模式划分为中心边缘型、多区域能力中心型和全球网络组织3种类型。

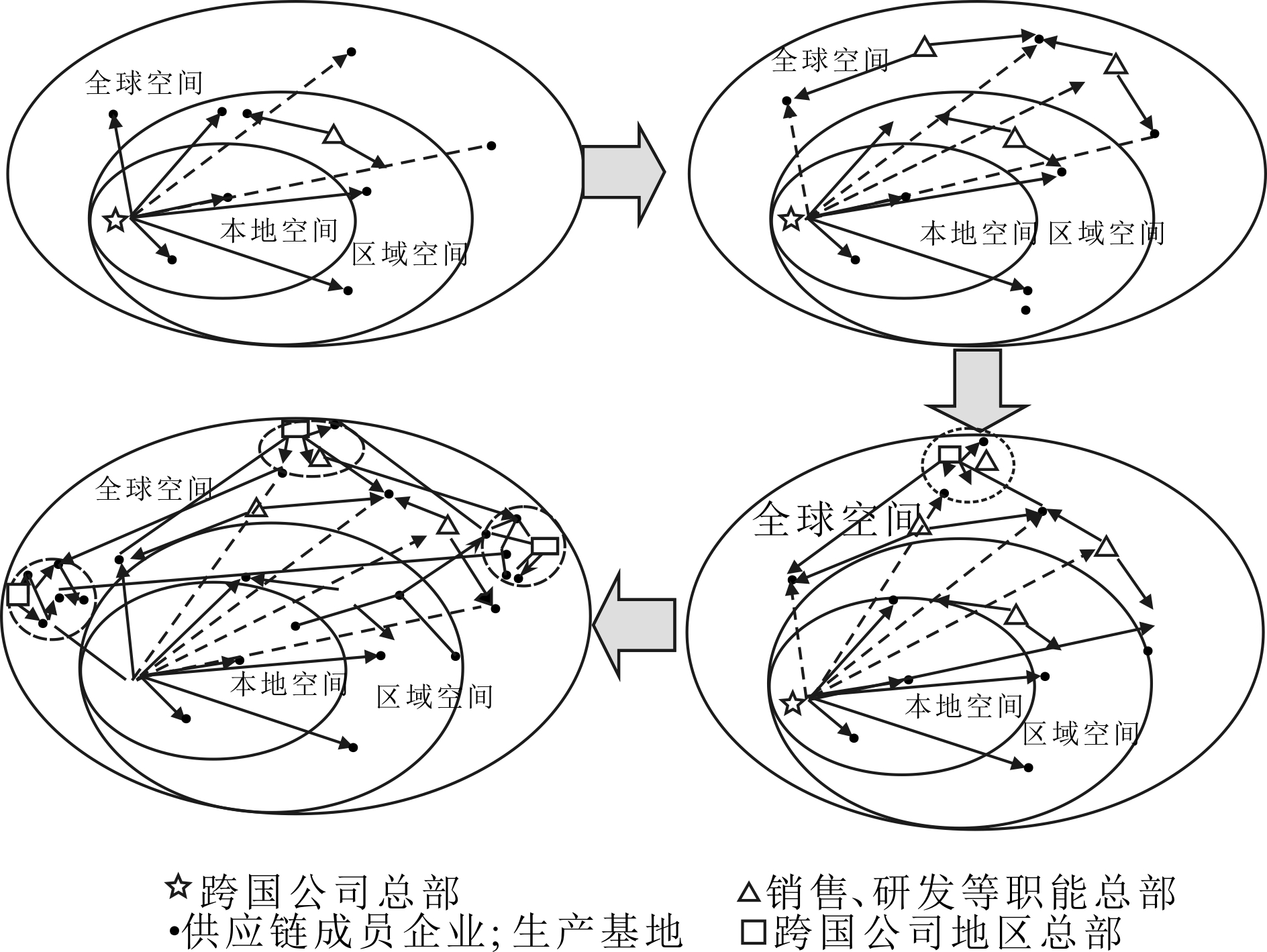

中国研究机构国际化起步较晚,但亦经历了从以民族为中心到全球网络化的演变,如图9所示。初始阶段,“中心边缘型”是中国研究机构国际化的主要组织模式,即海外研究机构负责技术监控、搜索和辅助总部研发活动,并将总部创新工艺推向国际市场,而工艺和产品创新活动主要由国内总部研究机构完成;发展阶段,“星型结构”成为主要组织模式,海外研究机构的地位显著提升,职能扩张至承担总部技术的海外转移,以及针对海外市场条件进行产品工艺创新,但研发资源仍然受到国内总部的限制;成熟阶段,“全球协同创新网络”成为核心组织模式,全球市场成为研发活动的核心目标,各个研究机构之间协同创新活动日益紧密,中央创新中心消失,总部与各机构之间的协调活动由环境决定。近年来,随着中国研究机构“走出去”日益加深,其组织形式亦呈现出多样化类型,如康佳、中兴设置的海外研究机构均为典型的民族中心型,TCL海外研究机构为典型的研发中心型组织模式,而金帝海外研究机构为典型的地域中心型组织模式[14],华为公司则随着产品研发战略的转变逐步经历了“民族中心→地域中心→研发中心”的动态组织结构演变[31]。

图9 不同阶段企业跨国布局空间组织形式

资料来源:《中国总部经济发展报告(2012-2013)》

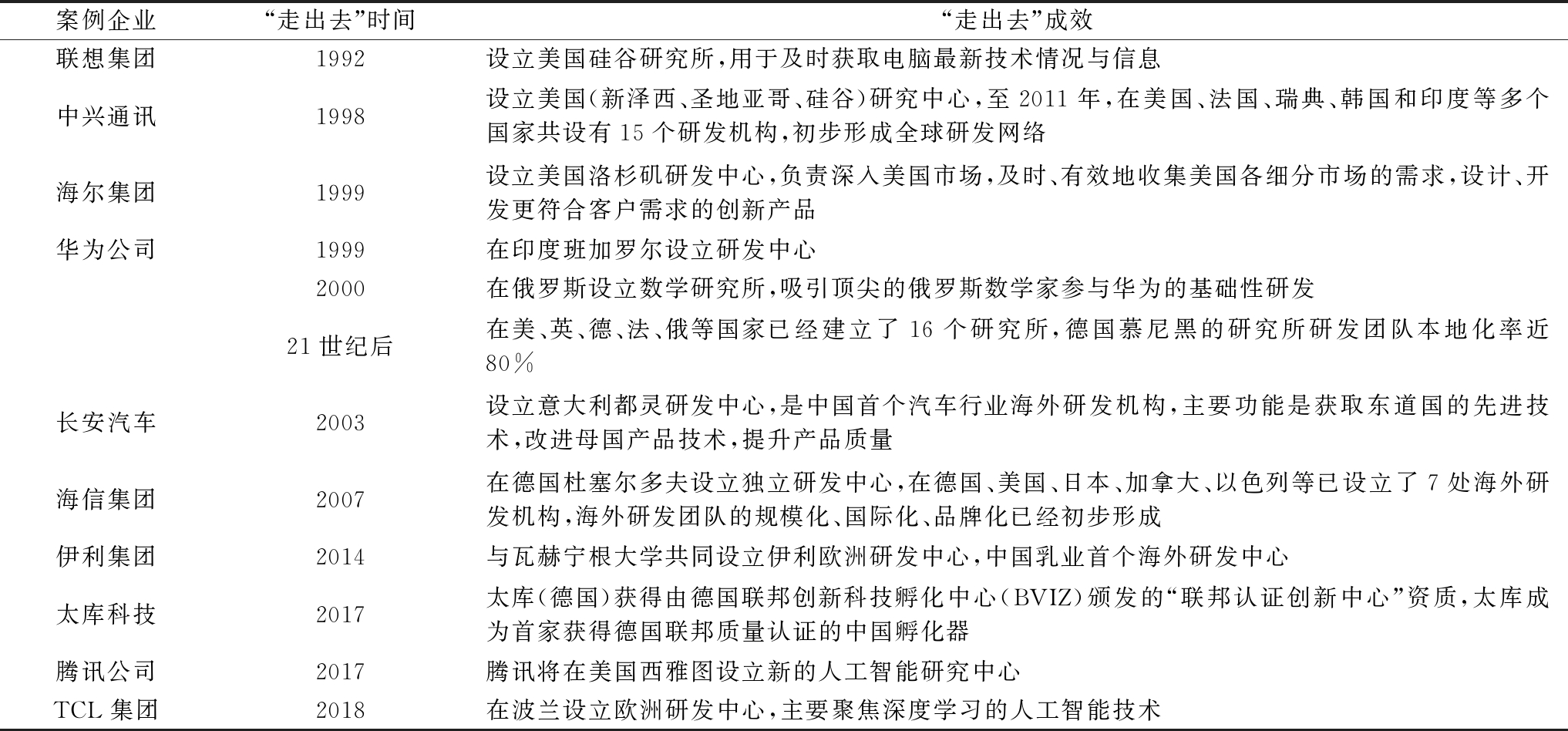

6 我国研究机构“走出去”成效

自1979年中国企业开始探索“走出去”以来,中国企业“走出去”成效显著,截至2017年底,仅国家高新区企业设立境外研发机构就达到994家[32]。以联想、华为、中兴为代表的高科技产业,以海尔、海信为代表的家电产业,以长安汽车为代表的汽车产业,以伊利为代表的乳制品产业,以太库为代表的孵化产业均在海外设立了研究机构,如表1所示。海外机构的设立既提升了上述企业的国际竞争力,又促进国内不断实现突破性创新,如欧洲专利局公布的数据显示,华为2017年共申请专利2 398项,位居全球第一。

此外,中国各省、市、自治区亦在不断加快推动地区企业“走出去”进程,如浙江省作为中国全球化的一个缩影,历经萌芽期(1994-2000)和发展期(2000年至今)两个阶段,1994-2005年间,浙江企业共在境外设立研发机构31家,投资总额达11 245.18万美元[33];2015年以浙江华海药业为代表的25家浙江出口企业荣登医药国际化百强榜;至2016年底,浙江共有8 654家覆盖142个国家和地区的境外企业与机构,仅2016年,浙企就发起166起海外并购项目,并购额达82.4亿美元[34],如东南亚最大电商Lazada被阿里巴巴收购。同时,李梅等[35]以2009-2014年中国信息技术业上市公司为研究对象,发现研发国际化对中国跨国企业的创新能力有显著提升作用,并且社会资源对企业开展研发国际化和创新活动具有促进作用,在制度落后地区企业表现得更为显著。

表1 中国研究机构“走出去”典型案例及成效

案例企业“走出去”时间“走出去”成效联想集团1992设立美国硅谷研究所,用于及时获取电脑最新技术情况与信息中兴通讯1998设立美国(新泽西、圣地亚哥、硅谷)研究中心,至2011年,在美国、法国、瑞典、韩国和印度等多个国家共设有15个研发机构,初步形成全球研发网络海尔集团1999设立美国洛杉矶研发中心,负责深入美国市场,及时、有效地收集美国各细分市场的需求,设计、开发更符合客户需求的创新产品华为公司1999在印度班加罗尔设立研发中心2000在俄罗斯设立数学研究所,吸引顶尖的俄罗斯数学家参与华为的基础性研发21世纪后在美、英、德、法、俄等国家已经建立了16个研究所,德国慕尼黑的研究所研发团队本地化率近80%长安汽车2003设立意大利都灵研发中心,是中国首个汽车行业海外研发机构,主要功能是获取东道国的先进技术,改进母国产品技术,提升产品质量海信集团2007在德国杜塞尔多夫设立独立研发中心,在德国、美国、日本、加拿大、以色列等已设立了7处海外研发机构,海外研发团队的规模化、国际化、品牌化已经初步形成伊利集团2014与瓦赫宁根大学共同设立伊利欧洲研发中心,中国乳业首个海外研发中心太库科技2017太库(德国)获得由德国联邦创新科技孵化中心(BVIZ)颁发的“联邦认证创新中心”资质,太库成为首家获得德国联邦质量认证的中国孵化器腾讯公司2017腾讯将在美国西雅图设立新的人工智能研究中心TCL集团2018在波兰设立欧洲研发中心,主要聚焦深度学习的人工智能技术

7 结论与展望

本文系统梳理了改革开放40年来中国研究机构“走出去”的探索与实践历程。中国研究机构“走出去”经历了萌芽、起步、调整、加快4个阶段,呈现投资规模增长迅速、投资主体多元、领域日益拓展等主要特征。同时,本文系统回顾了研究机构“走出去”的动因、模式、组织结构及成效。研究发现,研究机构国际化动因与政治、经济、文化、企业实力等环境因素密切相关,特有的国情必然造就有别于发达国家、具有中国特色的研究机构“走出去”经验模式。表现在动因层面,与发达国家透过研究机构国际化进行母国技术输出和海外生产支持不同,中国企业因技术基础落后等因素,秉持“技术追赶”、“技术学习”、“技术引进”的理念实施研究机构国际化战略,历经近40年的“引进—消化—吸收—再创新”过程,技术积累不断增加,将逐步从技术探索向全球技术领导者的方向演化,最终形成自有全球创新网络体系。在“走出去”模式层面,中国企业技术需求对外依存度较高,海外人才和管理经验不足,故较多采用并购方式,而西方企业则因技术保护、管理经验丰富、对外技术依赖低等因素更倾向于绿地投资模式。在组织结构层面,中国海外研究机构主要负责技术追踪和监控,辅助国内总部开展技术研发,而西方企业则以技术输出为主。在创新成效层面,研究机构国际化对创新绩效具有积极影响,发达国家研发国际化对企业绩效则存在U型、倒U型影响等多元化结论。随着全球一体化、网络经济、分享经济、平台经济的进一步深化,中国研究机构“走出去”模式将继续深度演化,推动研发实力提升并缩小与发达国家的差距。基于中国研究机构“走出去”的演变历程中存在的问题,本文认为以下研究议题有待进一步探究。

(1)“走出去”模式转型探究。中国企业长期对外技术依存度较高,包括海尔、腾讯等多数中国企业偏好采用并购模式“走入”东道国,源于投资少、见效快,故在“走出去”初期取得较好效果。然而,近年来中国企业发起的并购金额愈来愈大,且呈现出品牌收购、高端技术特征,导致东道国政府异常敏感,政府对并购项目干预逐步增强,如2016年福建宏芯拟6.7亿欧元收购德国芯片设备制造商Aixtron,遭到德国政府部门抵制;紫光股份拟37.75亿美元收购西部数据15%股份,遭到美国外国投资委员会的审查而失败;2016年中国海外并购被取消的交易金额高达750多亿美元。为此,未来需要着重探索中国企业通过绿地投资、研发联盟等其它“走出去”模式的路径与方法,特别是随着互联网经济、平台经济的崛起,以海尔众创意为代表的平台组织将会成为中国企业“走出去”的新型组织模式,以此破解当前并购模式产生的困境。

(2)技术引进向技术输出转型的组织战略变革。由图6可知,中国研究机构“走出去”领域已然涉及信息技术、科学研究、电力燃气等高端技术产业且比重不断上升。与技术引进不同,技术输出战略需要企业具备更高水平的国际化管理经验,嵌入程度更高的全球研发网络,同时,发达国家的技术封锁依然导致中国企业技术输出受阻,如2018年美国禁止其国内企业采购华为通信设备。此种情境下,应及时研究中国研究机构如何克服传统企业组织惯性,构建跨越“本土—区域—全球”网络空间的新型组织结构,助推组织结构由“中心边缘型”向“全球协同创新网络”转变,完成由技术引进向全球技术领导者角色转型。

(3)新兴经济体间研发国际化合作问题研究。近年来,随着中国实施“一带一路”倡议,中国对沿线国家的投资日益增长,2016年末中国对“一带一路”沿线国家的直接投资存量为1 294.1亿美元,占中国对外直接投资存量的9.5%;中国企业对“一带一路”沿线国家并购项目115起,并购金额66.4亿美元,占并购总额的4.9%,可见,中国企业在新兴经济体的投资和研究机构布局呈逐步增长趋势。那么,中国企业复制已有的国际化经验或移植发达国家在新兴经济国家设立研究机构的经验是否依然有效?现有研究较多关注发达国家研究机构国际化问题,以及新兴经济体向发达国家布局海外研究机构的动因等内容,但未来需要深入挖掘中国企业在“一带一路”沿线国家布局研究机构的组织与管理模式,为新兴经济体间研究机构国际化布局提供理论依据。

(4)支持研究机构“走出去”政策的整合与集成探究。政府宏观经济政策对引导研究机构避免国际化进程中盲目追求先进技术、进入非业务关联领域等问题具有重要作用,然而,当前的政策仍然对研究机构“走出去”存在较强的束缚,未来需要重点探究如何有效整合和集成审批、财税、金融等政策,从根本上转变政策服务与支持方式的路径机制。

[1] 习近平.为建设世界科技强国而奋斗[N].人民日报, 2016-06-01.

[2] 习近平.决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[N].人民日报, 2017-10-28.

[3] CANTWELL J.From the early internationalization of corporate technology to global technology sourcing[J].Transnational Corporations,1999,8(2):71-92.

[4] BOLON D S.The management of multinational R&D: a neglected topic in international business research[J].Journal of International Business Studies,1993,24(1):1-18.

[5] 薛澜.科技研究与开发的国际化及中国的对策[J].科学学与科学技术管理,1995(11): 4-7.

[6] 赵弘.中国总部经济发展报告(2012-2013)[M].北京: 社会科学文献出版社, 2012.

[7] 王砚羽,谢伟,李纪珍,等.自建与合作:资源与海外研发机构进入模式研究[J].科学学研究,2016(9): 1360-1370.

[8] 李燕萍,陈武.中国众创空间研究现状与展望[J].中国科技论坛,2017(5): 12-18.

[9] 胡倩.人民币汇率变动对我国对外直接投资影响初探[J].改革与开放,2011(16): 22-23.

[10] DUNNING J H.International production and the multinational enterprise (RLE international business)[M].London:Routledge, 2013.

[11] ZANDER U, KOGUT B.Knowledge and the speed of the transfer and imitation of organizational capabilities: an empirical test[J].Organization Science,1995,6(1):76-92.

[12] 王展硕,谢伟.中国企业研发国际化研究的综述与展望[J].研究与发展管理,2017(6): 121-132.

[13] VON ZEDTWITZ M.International R&D strategies of TNCs from developing countries: the case of China[C].Globalization of R&D and Developing Countries:Proceedings of the Expert Meeting Geneva, 2005.

[14] MININA A D, GAMMELTOFT P.Chinese foreign direct investment in R&D in Europe: a new model of R&D internationalization[J].European Management Journal,2012,30(3):189-203.

[15] MININ A D, ZHANG J.An exploratory study on international R&D strategies of Chinese companies in Europe[J].Review of Policy Research,2010,27(4):433-455.

[16] CANTWELL J, HODSON C.Global R&D and UK competitiveness[A].MCASON.Global research strategy and international competitiveness[M].London:Oxford,Blackwell, 1991.

[17] 陈武,李燕萍.驱动创新发展的动力模式演变[J].科技管理研究,2017(14): 1-5.

[18] HÅKANSON L, NOBEL R.Determinants of foreign R&D in Swedish multinationals[J].Research Policy,1993,22(5-6):397-411.

[19] 武汉大学质量发展战略研究院.中国制造业企业如何应对劳动力成本上升——中国企业-劳动力匹配调查(CEES)报告(2015-2016)[R].武汉, 2017.

[20] 陈岩,徐慧慧,景木南,等.多维政府参与、企业动态能力与海外研发——基于中国创新型企业的实证研究[J].科研管理,2015(S1): 127-138.

[21] 科技部,国资委,全国总工会.中国创新型企业发展报告2013—2014[R].北京, 2015.

[22] 吴卫群.外资研发中心加快融入上海创新体系[N].解放日报, 2018-02-11.

[23] 赵先进,梁璐.中国制造业上市公司海外研发战略布局分析[J].商业研究,2016(9): 32-38.

[24] 曾德明,张磊生,禹献云,等.高新技术企业研发国际化进入模式选择研究[J].软科学,2013(10): 25-28.

[25] 国家商务部,国家统计局,国家外汇管理局.2016年中国对外投资统计公报[R].北京, 2017.

[26] 刘静,陈建,汪婧.对跨国公司研发全球化的思考[J].经济问题,2008(8): 36-38.

[27] GASSMANN O, ZEDTWITZ M V.Organization of industrial R&D on a global scale[J].R&D Management,1998,28(3):147-161.

[28] GASSMANN O, ZEDTWITZ M V.New concepts and trends in international R&D organization[J].Research Policy,1999,28(2-3):231-250.

[29] CHIESA V.Managing the internationalization of R&D activities[J].IEEE Transactions on Engineering Management,1996,43(1):7-23.

[30] BROCKHOFF K.Internationalization of research and development[M].Berlin:Springer Science & Business Media, 1998.

[31] LIU J, WANG Y, ZHENG G.Driving forces and organisational configurations of international R&D: the case of technology-intensive Chinese multinationals[J].International Journal of Technology Management,2010,51(2-4):409-426.

[32] 王静.我国高新区企业已设立境外研发机构994家[N].中国科学报, 2018-07-19.

[33] 浙江省科学技术厅.浙江省企业在海外设立研发机构的现状及对策研究[R].杭州, 2009.

[34] 浙江大学管理学院,全球浙商研究院.2016浙江全球化发展报告[R].杭州, 2017.

[35] 李梅,余天骄.研发国际化是否促进了企业创新——基于中国信息技术企业的经验研究[J].管理世界,2016(11): 125-140.