0 引言

鉴于技术标准对技术竞争、技术采用、技术创新的重要影响以及对产业发展的促进作用,其形成过程一直是学术界和企业界探讨的热点问题之一[1]。行业技术标准具有高度竞争力与创新力[2],企业命运很大程度上取决于技术标准竞争结果[3,4]。标准通过制定各种产品和服务规范,促进产品间互连性和互操作性,对市场和技术创新产生重要影响[5]。一方面可以降低技术不确定性,代表技术发展的重要节点[6];另一方面,对新技术推广具有决定性意义,有助于引发技术的广泛传播,促进经济增长[7]。

技术标准的形成受技术(T)、经济(E)和规制(R)3个方面的共同作用[8-12]。通过相关文献分析发现,技术与经济方面的研究较为充分,涵盖理论研究综述、技术路径变迁、技术生命周期[13,14]以及市场机制研究等[15,16];然而,对于规制方面的研究却一直不够系统和深入,对规制构成路径、维度和要素的研究都缺乏清晰脉络。与研究现状矛盾的是,规制对技术标准形成的作用重要、深远且广泛。规制的有效建构有助于提高资源配置效率及企业间合作效率,促进技术发展和社会进步[8]。随着技术更新换代速度加快,技术标准形成机制愈发复杂[3,13],其制定与实施需要众多利益相关者的相互协调。相对于西方国家以技术为主导、辅以相应政府支持的标准制定模式[17],中国更倾向于采用政府政策导向模式,因而我国规制对技术标准设定的卷入范围更广、程度更深,在技术标准形成中的作用更为深远[18-20]。为此,本文对技术标准规制领域的文献进行汇总分析,基于规制主体视角研究规制的构成路径、维度和要素,探索各路径多种要素对技术标准形成的作用,以期对技术标准领域的理论研究和企业、产业实践作出贡献。

本文遵循Dahlander等(2010)的文献搜索方法,分别用关键词“技术标准”、“规制”、“标准化”等在外文及知网中搜索2010-2017年相关文献,并人工阅读文章标题与摘要,锁定与本文研究方向相关文献209篇;为了不忽略其它高引用文献,采用“滚雪球式”搜索法将未在搜索范围内的文献包含其中。通过对上述文献的精读和筛选,最终确定74篇文献作为本文样本文献进行系统研究。

1 技术标准形成中基于规制主体的分类

“规制”一词来源于英文中的“ Regulation” 或“ Regulatory Constraint”。经济学领域早期将规制定义为“有规定的管理以及有法规条例的制约”。随后Spulber[2]综合管理学、经济学、法学、政治学等多学科的研究,将规制定义为“消费者、企业和相关机构相互结盟并讨价还价的过程”。此外,国内学者例如余晖(1997)、曾国安(2004)等都曾在西方概念的基础上从规制主体、客体、目的、依据以及手段等方面阐述规制的含义。“规制”是一个舶来概念,国内与规制相近的术语还有“管制”、“规管”等[21]。

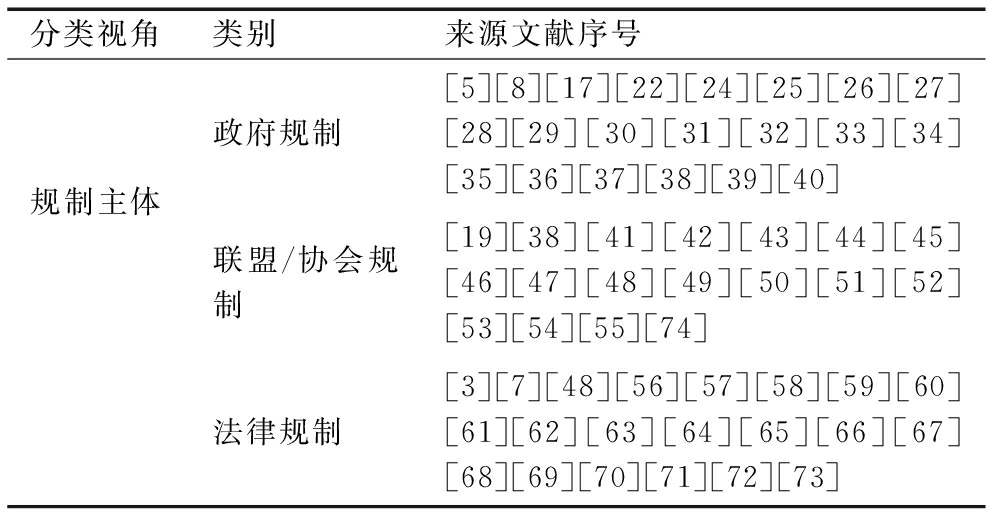

从检索文献来看,主要研究技术标准形成中规制作用的具体要素,但对于具体要素没有明确划分。本文主要从技术标准与规制二者相结合的立场阐述规制要素,首先,学者们广泛采纳的技术标准划分方式是基于主体的划分,将标准划分为:①政府建立的官方标准;②联盟成员自愿协商一致形成的非官方标准[22-23],但仅仅将规制划分为官方与非官方还欠缺考虑。其次,检索文献中对于技术标准形成过程中涉及的规制要素发现,相关学者从主体视角讨论政府规制、技术标准联盟规制、自愿标准化协会规制、法律规制等[8,9]。因而,综合上述两个方面,本文决定基于主体的分类对涉及的74篇文献进行整理,形成政府规制(G)、技术标准联盟/自愿标准化协会规制(A)(下文简称“联盟/协会规制”)以及法律规制(L)三大类别,如表1所示。

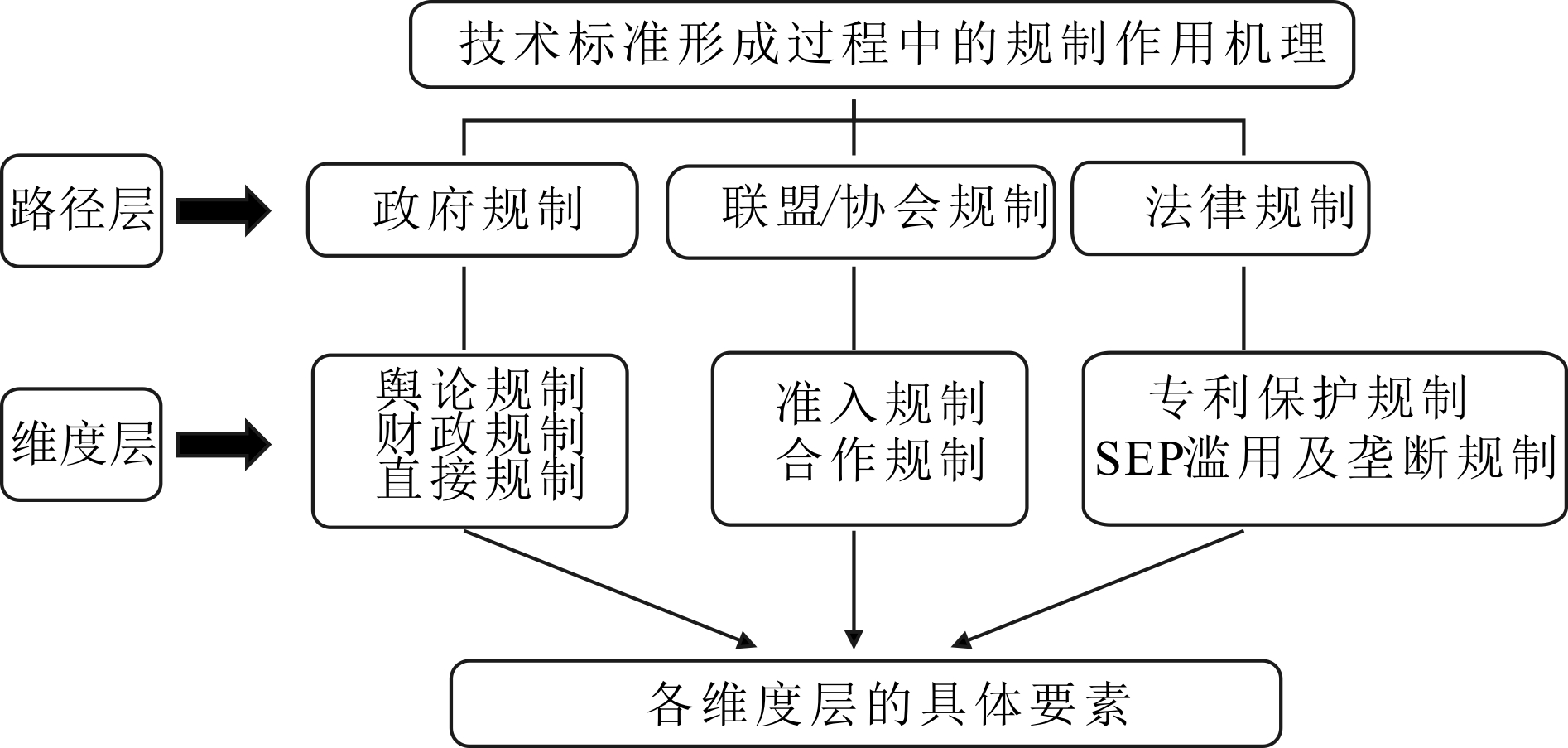

继而,本文进一步阐述G-A-L路径的构成维度,以及每一维度的组成要素,明晰各项要素对技术标准形成的作用,逻辑思路见图1。这将有助于理解技术标准形成过程中的规制作用机理,既为完善技术标准形成的理论研究奠定基础,也为企业和产业提供实践指导。

2 政府规制路径维度、要素构成及作用

技术标准竞争不是单纯的技术性过程,更是政治性过程,从学术标准到行业标准的演化过程中政府发挥了至关重要的作用[24]。政府干预标准化进程可以解决市场失灵问题[22],通过影响标准,政府可以影响技术的预期和实际发展方向,并促进技术创新[25-26]。技术标准竞争的战略意义使得政府干预技术标准竞争的情况日益增多,在关键性技术标准中,政府基于国家战略目标而干预技术标准发展情况已非常普遍[27]。政府参与技术标准规则的制定有利于增加企业依附性[28],而且基于战略角度管理技术标准,有利于统筹全局,把握技术发展方向,从而推进国家战略实施[29]。现有文献基于多种视角对技术标准形成中政府规制的作用加以探索,不仅从理论上研究政府规制在技术标准形成不同阶段的作用[30],而且实证分析政府政策对我国自主标准形成各个阶段的影响[31-32];不仅研究我国政府规制如何通过顶层设计和体系构建促进技术标准形成[33],还比较研究不同国家的政府规制如何促进技术标准形成[34]。研究中对于政府规制政策的分类、不同政策的作用多有涉及,本文将现有技术标准领域文献涉及的政府规制政策汇总、提炼为政府舆论规制、政府财政规制与政府直接规制3个维度。

表1 基于规制主体视角的技术标准规制文献分类

分类视角类别来源文献序号规制主体政府规制[5][8][17][22][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40]联盟/协会规制[19][38][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][74]法律规制[3][7][48][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73]

图1 技术标准形成过程中规制作用机理综述思路

2.1 政府舆论规制要素构成及作用

政府是技术标准竞争的重要参与者,它通过行业与竞争政策影响市场主导技术标准的形成过程。政府舆论规制通过其强大的宣传力度挑选或扶持产业界中的“优胜者”,并在技术标准之争中助其一臂之力。政府宣传的舆论引导主要可以分为直接与间接两个层面。①政府直接宣传可以引导企业更倾向于选择国内新技术,从而减少对国外技术的依赖,降低高昂的专利使用费[29]。通过官方媒体直接且广泛地宣传某技术标准的优势,且通过官方咨询平台为消费者提供技术标准咨询服务,吸引消费者关注,提高消费者预期[30];②政府间接舆论规制主要通过颁布一系列政策表明政府态度,例如在3G标准建立时,政府通过延迟3G牌照发放[17]、建立新的3G频率分配模式等直接政策,表明国家对新技术标准的明确支持态度,具有间接舆论导向作用,有利于引导和推动技术标准形成[32]。

2.2 政府财政规制要素构成及作用

政府财政规制主要是对技术标准中新技术与新产品进行投资,此举有助于扩大新技术及新产品市场[5]。①直接财政支持。其是各国政府通用的财政手段之一,也是政府调整和引导经济发展的必要手段,有利于促进技术标准研发[35-36]。通过设立专项补助资金,政府对技术标准相关的重要研发项目提供资金支持,以降低研发风险。通过对核心专利和共性技术提供R&D补贴降低企业研发成本,政府可以促使技术标准项目的快速达成[8,29];②间接财政支持。采用税收、贴息或减免租金等规制政策支持技术标准形成。例如,通过技术改造贷款贴息政策给予企业一定的支持[32],减少技术标准实施的资金阻力,通过税收优惠和科技园区减免租金等政策加大对技术标准制定的投入[37],也可以通过政府采购新技术与新产品引导企业将专利等自主知识产权纳入技术标准中[38]。政府采购是促进自主创新的重要政策工具,同时,也是比研发投入更有效的激励技术标准形成的工具之一[34,39]。

2.3 政府直接规制要素构成及作用

政府直接规制主要涉及制定技术标准战略与设立技术标准机构两个方面。①制定技术标准战略。政府在广泛了解世界各国现行技术标准战略的基础上制定符合我国利益的技术标准战略[39],例如《标准化发展纲要》等。技术标准战略的制定有利于直接规划和指引技术标准未来发展方向。同时,政府建立健全的信息共享与信息发布等政策,可以防止信息不对称问题的发生[40];②设立技术标准机构。政府组建专门负责国家层面技术创新与技术标准协同工作的管理机构[31],为本国技术标准的形成提供必要的资源与服务[27]。这有助于推动补充性技术发展、加强机构间交流、促进技术知识在企业中扩散,从而产生技术溢出效应[32],并有利于全球技术标准建立的规范化和制度化。

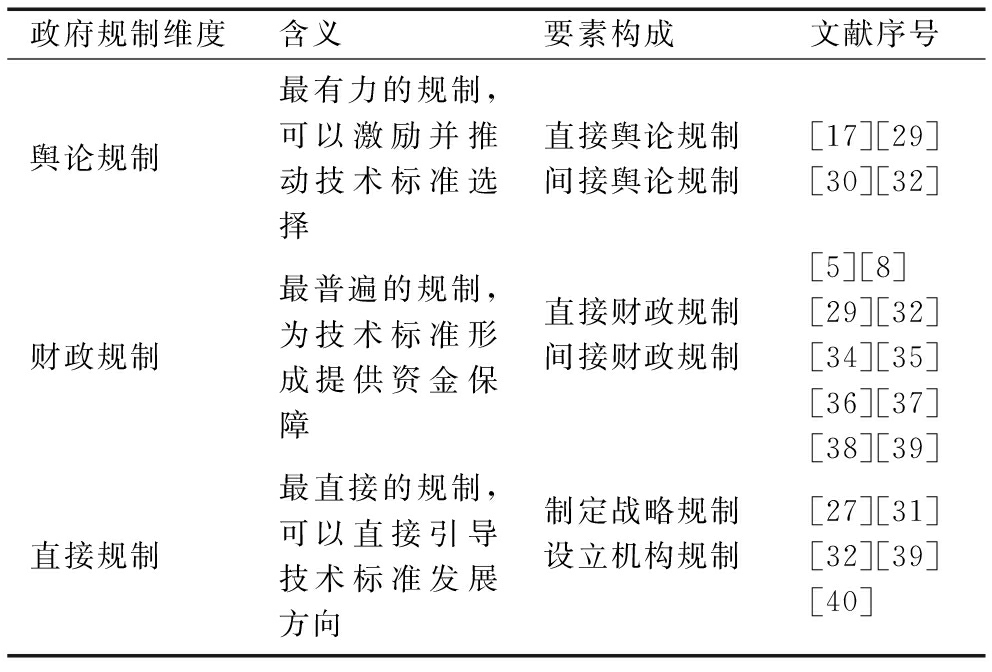

综上,本文将技术标准形成过程中的政府规制路径维度及要素构成进行汇总,如表2所示。政府规制在技术标准形成中占据主导地位,在一些关键性技术标准中,政府规制的作用更为重要。总体来说,目前的研究将政府规制要素阐述得较为具体,但是,并没有深入研究政府规制各要素之间的联系以及系统化的政府规制路径,纵向深入研究政府规制要素间相互作用是技术标准领域的重要课题。

3 联盟/协会规制路径维度、要素构成及作用

技术标准联盟/协会是由多个具有共同目标的组织为提高自身竞争优势所建立的紧密、长期且相互受益的合作关系[41-42]。联盟/协会通过与大量具有潜在竞争力的市场参与者合作,使技术标准得到发展和推广。例如,微软、思科等公司通过向合作伙伴提供一定的技术和资金促使它们支持本企业技术成为行业标准[38]。联盟/协会规制通过协调多方关系加快技术标准进程[43],在技术标准确立和扩散过程中发挥重要作用。联盟/协会规制不仅有利于保障知识共享与信息交流的通畅,还可以促进资源互补,形成利益共享、风险共担的局面,最终创造企业价值[44-46]。此外,技术标准具有公共物品属性,可能出现联盟/协会成员搭便车的现象,联盟/协会规制有利于避免和解决此类问题。

表2 政府规制路径维度及要素构成

政府规制维度含义要素构成文献序号舆论规制最有力的规制,可以激励并推动技术标准选择直接舆论规制间接舆论规制[17][29][30][32]财政规制最普遍的规制,为技术标准形成提供资金保障直接财政规制间接财政规制[5][8][29][32][34][35][36][37][38][39]直接规制最直接的规制,可以直接引导技术标准发展方向制定战略规制设立机构规制[27][31][32][39][40]

现有文献对联盟/协会规制的研究多集中在以下两个方面:①基于技术标准形成的不同阶段,研究联盟/协会合作伙伴选择问题,即成员准入规制维度。合作伙伴选择是联盟/协会发展的前提,也是技术标准顺利实施的基础[47];②研究联盟/协会的合作问题,即成员间合作规制维度。利益协调是影响标准联盟/协会发展的重要因素[48],联盟的利益分配是否公平、合理直接影响联盟稳定性及成员积极性,建立利益分配机制是技术标准联盟长期运行中急需解决的关键问题[49]。

3.1 联盟/协会准入规制要素构成及作用

联盟/协会中同时包含技术研制和产业化两项任务,要求在不同结构层次上的成员分布恰当[50-51]。联盟/协会成员选择与技术标准的特性密切相关,成员声誉以及技术、决策价值等的兼容性[44]是该领域文献经常涉及的因素。①联盟/协会成员的声誉规制。成员声誉反映其在管理水平、技术能力以及企业资金规模等方面的状况,是对一个企业基本的价值判断[52]。良好的声誉是企业进入联盟/协会的敲门砖,联盟/协会通过对成员声誉的了解与考察,决定是否与其签署初步协议并进行相应合作[44];②联盟/协会成员的兼容性规制,又称为匹配性规制,是指约束成员企业与联盟/协会的目标、发展方向以及技术的匹配程度。良好的兼容能力可以保证合作关系的深入性、稳定性,以及整个联盟的稳定发展[53]。因此,联盟/协会倾向于选择与其兼容的企业开展合作,提升技术标准的稳定性与可操作性,从而加快构建完善的技术标准体系[51]。

3.2 联盟/协会合作规制要素构成及作用

通过协调与战略合作伙伴的关系,联盟/协会可以促进标准化进程[54]。联盟/协会的合作规制主要集中在利益保障、信息共享和违约追究3个方面。①利益保障规制。用以维护成员利益以及联盟/协会利益,利益保障包括成员间利益共享机制[47]和利益分配机制[49]。例如,通过建立基于直接贡献、企业能力和投入要素的利益共享分配模型,保证成员间收益分配的相对公平,减少由成员间利益矛盾引起的联盟分裂;②信息共享规制。有助于解决信息不对称问题,加强成员间沟通和信任。不同联盟成员之间的信息交换有助于改进技术性能,提高技术标准对用户的吸引力[55],从而促进技术标准建立;③违约追究规制。联盟/协会建立事后保障规制,在发生问题后及时采取有效措施减少成员损失,承担联盟协会对成员的责任,保证相对公平,维持联盟协会的稳定性。

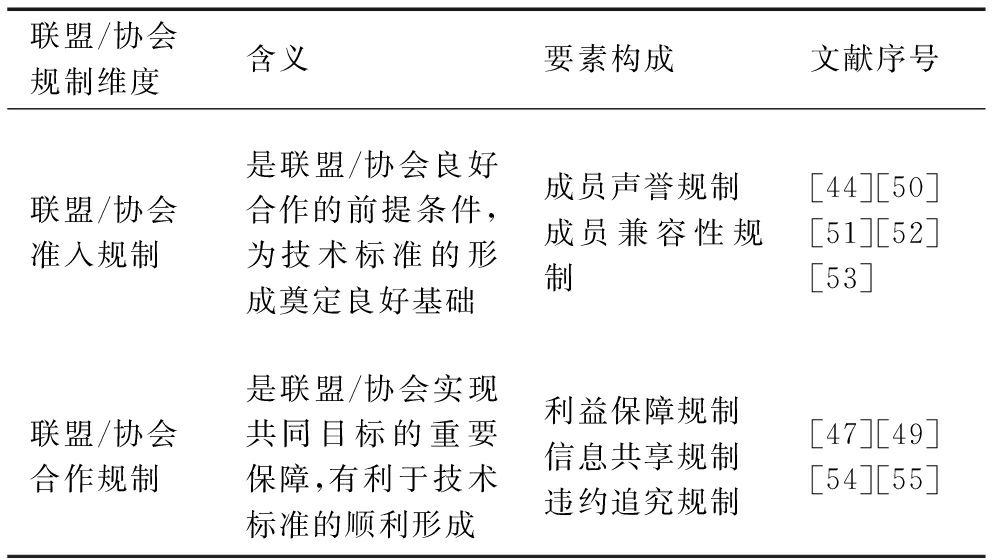

综上,本文对技术标准形成过程中的联盟/协会规制路径维度及要素构成进行总结,如表3所示。目前,联盟/协会规制的研究多从联盟/协会内部入手,在复杂的技术环境下,单一研究联盟/协会规制还是有所欠缺。曹虹剑等[19]指出,我国突破性自主标准TD-SCDMA的成功实施是政府和联盟双重规制的结果。因而,整合研究政府和联盟/协会规制的协同作用是未来技术标准研究的重要方向。

表3 联盟/协会规制路径维度及要素构成

联盟/协会规制维度含义要素构成文献序号联盟/协会准入规制是联盟/协会良好合作的前提条件,为技术标准的形成奠定良好基础成员声誉规制成员兼容性规制[44][50][51][52][53]联盟/协会合作规制是联盟/协会实现共同目标的重要保障,有利于技术标准的顺利形成利益保障规制信息共享规制违约追究规制[47][49][54][55]

4 法律规制路径维度、要素构成及作用

企业技术标准战略的核心是知识产权,特别是专利权。随着全球市场竞争不断加剧、技术复杂度不断提升、技术生命周期不断缩短,技术标准与专利从分离走向融合,二者关系愈发紧密。技术标准的公共属性与专利权的私有属性,让二者天然形成一种矛盾[56],如果无法有效处理二者间关系,可能导致标准制定的长时间延迟,妨碍标准化进程[48],从而损害社会公共利益[57]。而且,多个企业联合制定的技术标准很容易被追逐利益的企业滥用,造成市场垄断,最终损害消费者利益[58]。

法律规制有助于平衡专利权保护与技术标准发展之间的关系[59],通过约束企业行为促进技术标准的顺利形成与实施。相关文献涉及两个方面:①专利保护规制维度。强调技术标准与技术专利的相互作用,以及企业专利强度与加入技术标准化过程可能性之间的关系[3],认为保护企业知识产权可以提高企业研发技术标准的积极性;②标准必要专利(SEP:Standard Essential Patents)滥用及垄断规制维度。有学者指出,对专利保护过度会导致知识产权中SEP的滥用及垄断。SEP是实施技术标准或者生产符合技术标准的产品而必须使用的专利技术[60-61]。Baron等[62]指出SEP会对后续技术标准产生重要影响,重视对SEP的保护有利于技术标准形成,法律规制可以弱化对SEP保护强度过大的不利影响[63-64]。

4.1 专利保护规制要素构成及作用

技术标准只有通过知识产权才能成为竞争利器,同样,知识产权需要通过技术标准发挥竞争优势[65]。相关研究表明,目前很多跨国企业都通过技术标准与专利的强强联合实现技术竞争优势[66]。在宏观层面,技术标准中专利保护相关法律规制基于我国标准化管理体系,以《中华人民共和国计量法》为核心,辅以相关法律法规保障技术标准中的专利权,标准化管理体系相关法律规制有助于推动技术标准形成。舒辉[67]认为,完善《计量法》等相关法律规制有利于保护企业知识产权,提高企业研发技术标准的积极性。在知识产权中,技术标准的形成受专利影响最深。樊延霞等[68]指出,我国在2014年制定的《国家标准涉及专利的管理规定(暂行)》首次对技术标准涉及的专利问题进行了规范,这有利于技术标准中SEP得到合理保护。在微观层面,专利保护规制主要是技术标准管理体系中针对专利具体问题的规制,例如专利池管理规制。专利池是专利集合体,其本质上是集合技术标准的一站式服务[69]。专利池的出现有利于解决技术标准中的专利许可问题,从而保护技术标准中涉及的专利权。田海[65]等学者普遍认为,修改并完善《专利法》以及《计量法》等相关法律法规中有关专利池管理的规制,鼓励在标准制定过程中建立专利池,有利于保障技术标准的制定。

4.2 SEP滥用及垄断规制要素构成及作用

SEP管理问题一直是技术标准形成中最具争议的话题[7,70-71],国际标准化组织规定采用FRAND(公平、合理和不带歧视性的条款)原则进行技术标准专利许可活动,以防止SEP垄断或滥用[72]。SEP滥用与垄断包括拒绝许可行为、索取不合理许可费、对专利许可的超高定价、滥用禁令救济等,这些行为会引起反垄断诉讼与调查,从而妨碍技术标准形成进程[57]。相关研究涉及如下两个方面内容:①SEP许可规制。针对专利权人拒绝许可以及收取不合理的高昂许可费问题,有研究认为“合理和不带歧视性的条款(RAND)”是各国际标准组织普遍采用的规制[48]。拒绝许可行为可视为违反FRAND承诺,通过《合同法》、《专利法》以及《反垄断法》等法律法规可以对该行为进行规制[57,64,73]。此外,建立、健全专利申请和审核制度,也可以有效防止专利权滥用;②滥用禁令救济规制。法律规制对滥用禁令救济行为的规定有利于技术标准形成及实施。丁亚琦等指出,对SEP的禁令救济的规制主要包括《专利法》中关于侵犯专利权纠纷案件中的相关法律规制、《反垄断法》中涉及禁令救济的相关规制以及《标准必要专利禁令救济反垄断法律规制指南》。法律规制通过约束滥用禁令救济的行为,维护技术标准形成中涉及的专利权利。

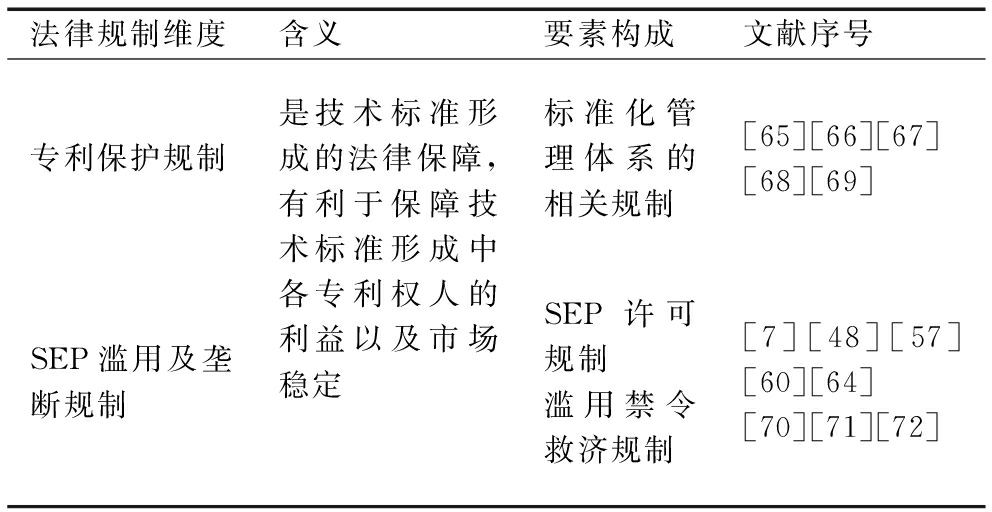

综上,本文将技术标准形成过程中的法律规制路径维度及要素构成进行汇总,如表4所示。专利作为技术标准的主要构成要素,是技术标准形成的关键因素。但目前研究更多限于技术标准专利问题的案件分析,没有深入思考如何有效规避技术标准形成中出现的专利滥用等问题,不利于法律规制路径的形成,未来应对法律路径进行系统研究,促进有序的技术标准构建。

表4 法律规制路径维度及要素构成

法律规制维度含义要素构成文献序号专利保护规制是技术标准形成的法律保障,有利于保障技术标准形成中各专利权人的利益以及市场稳定标准化管理体系的相关规制[65][66][67][68][69]SEP滥用及垄断规制SEP许可规制滥用禁令救济规制[7][48][57][60][64][70][71][72]

5 主要研究结论与未来研究展望

本文基于规制主体,将技术标准形成过程中的规制划分为G-A-L三条路径,系统梳理了各路径的维度和要素构成,以及各项要素对技术标准形成的作用。主要研究结论如下:

(1)作为技术标准形成中的重要参与者,政府规制在技术标准形成过程中的作用显著[24],国内外政府普遍通过规制政策促进技术标准建立[17],主要包括舆论规制、财政规制以及直接规制3个维度。作为最有力的政府规制,舆论规制通过政府采购与政府宣传直接引导技术标准形成方向;财政规制是各国政府普遍采用的重要规制形式,可以为技术标准的建立提供资金保障;通过建立技术标准相关战略和组织,直接规制直接影响技术标准的形成。

(2)技术标准的建立需要协同效应,随着技术科学性的增强以及专业化程度的加深[74],技术标准联盟/协会已成为技术标准形成的主要参与者。联盟/协会通过对其成员的准入规制和合作规制,促进技术标准形成。准入规制作为一种事前保障,要求进入联盟/协会的成员具有一定声誉影响力和兼容性,是技术标准顺利形成的前提条件。合作规制作为事中和事后保障,可以保证联盟/协会的正常运转,从而保障技术标准形成的稳定性[54]。

(3)技术标准与专利的融合是技术领域竞争趋势[56],而技术标准与专利的异质性是主要矛盾,法律规制对于促进技术标准与专利的结合、维系技术标准形成的稳定性具有重要作用。法律规制是针对专利保护不足进行的专利保护规制,通过标准化管理相关法律法规鼓励企业申请专利,加强专利保护[65];对专利保护过度产生的标准必要专利的滥用及垄断规制,通过《反垄断法》等相关法律法规对专利权人的滥用和垄断行为进行制裁。维持技术标准中专利规制不被打破,保证技术标准形成中的专利行为在合适的区间内,保障技术标准进程的顺利进行[48]。

现有研究广泛涉及技术标准形成过程中不同规制的作用,但依然存在不足。首先,现有研究对规制的探索依然分散且不够深入,对于G-A-L路径之间的关系尚未阐释,更没有对G-A-L路径的协同机制展开探索。此外,对于G-A-L三条路径的构成维度和要素,现有文献仅涉及各路径的某维度或某要素,且对相应维度与要素如何在技术标准中发挥作用缺乏深入探索;最后,现有研究缺乏从战略高度对规制体系的探索以及对国家标准化战略的分析。技术标准对于建立技术战略至关重要,对于电信等高科技行业,技术标准的重要性尤为突出[70]。不仅要深入和广泛地探索技术标准形成中规制的作用,还要探究各规制路径之间的协同作用,更要立足于战略高度对技术标准形成以及扩散进行分析。这不仅是未来研究中非常有价值的领域,而且是促进我国自主技术标准战略实施的关键。

[1] 邓洲.国外技术标准研究综述[J].科研管理,2011,32(3):67-76.

[2] SPULBER D F.Innovation economics:the interplay among technology standards,competitive conduct,and economic performance [J].Journal of Competition Law & Economics,2013,9(4):777-825.

[3] NARAYANAN V K,CHEN T.Research on technology standards:accomplishment and challenges [J].Research Policy,2012,41(8):1375-1406.

[4] WINDRUM P.Leveraging technological externalities in complex technologies:microsoft′s exploitation of standards in the browser wars[J].Research Policy,2004,33(3):385-394.

[5] AUDENRODE M V,ROYER J,STITZING R,et al.Over-declaration of standard essential patents and determinants of essentiality[J].Social Science Electronic Publishing,2017,3(12):1-38.

[6] JAIN S.Pragmatic agency in technology standards setting:the case of ethernet[J].Research Policy,2012,41(9):1643-1654.

[7] BLIND K,THUMM N.Interrelation between patenting and standardisation strategies:empirical evidence and policy implications[J].Research Policy,2004,33(10):1583-1598.

[8] 杨武,吴海燕,杨成鹏.基于“技术-市场-规制”模型的技术标准竞争力综合评价研究[J].研究与发展管理,2010,22(1):18-25.

[9] 高俊光,单伟,荣凯.基于技术创新的规制主体在标准竞争中的作用[J].科技进步与对策,2012,29(14):5-10.

[10] YOO Y,LYYTINEN K,YANG H.The role of standards in innovation and diffusion of broadband mobile services:the case of south korea[J].Journal of Strategic Information Systems,2005,14(3):323-353.

[11] 高俊光,单伟.技术标准形成机理实证研究[J].科技进步与对策,2011,28(15):10-14.

[12] 毕勋磊.技术标准的影响与形成的述评[J].技术经济与管理研究,2013(1):36-40.

[13] MURMANN J P,FRENKEN K.Toward a systematic framework for research on dominant designs,technological innovations,and industrial change[J].Research Policy,2006,35(7):925-952.

[14] ABERNATHY W J,UTTERBACK J M.Patterns of industrial innovation:technology review[J].Journal of Science Policy & Research Management,1978,80(7):40-47.

[15] FARRELL J,SALONER G.Standardization,compatibility,and innovation[J].Rand Journal of Economics,1985,16(1):70-83.

[16] 高俊光,单伟.经济路径是技术标准形成的动力——关于技术标准形成路径的实证研究[J].经济问题探索,2012(6):120-125.

[17] GAO X.A latecomer's strategy to promote a technology standard:the case of datang and TD-SCDMA[J].Research Policy,2014,43(3):597-607.

[18] 李大庆,李庆满.产业集群环境下企业技术标准扩散模式及路径研究[J].科技进步与对策,2017(23):77-83.

[19] 曹虹剑,贺正楚,熊勇清.模块化、产业标准与创新驱动发展——基于战略性新兴产业的研究[J].管理科学学报,2016,19(10):16-33.

[20] 李国武.政府干预、利益联盟与技术标准竞争:以无线局域网为例[J].社会科学研究,2014(5):28-36.

[21] 张丽娜.我国政府规制理论研究综述[J].中国行政管理,2006(12):87-90.

[22] PAUL A DAVID SHANE GREENSTEIN.The economics of compatibility standards:an introduction to recent research [J].Economics of Innovation & New Technology,1990,1(1-2):3-41.

[23] LEMLEY M A.Intellectual property rights and standard-setting organizations[J].California Law Review,2002,90(6):1889-1980.

[24] 谭劲松,林润辉.TD-SCDMA与电信行业标准竞争的战略选择[J].管理世界,2006(6):71-84.

[25] FUNK J L,METHE D T.Market- and committee-based mechanisms in the creation and diffusion of global industry standards:the case of mobile communication[J].Research Policy,2001,30(4):589-610.

[26] DRAHOS P,MAHER I.Innovation,competition,standards and intellectual property:policy perspectives from economics and law[J].Information Economics & Policy,2004,16(1):1-11.

[27] 毕勋磊.政府干预技术标准竞争的研究述评[J].中国科技论坛,2011(2):10-14.

[28] MALESKY E,TAUSSIG M.The danger of not listening to firms:government responsiveness and the goal of regulatory compliance [J].Academy of Management Journal,2016,60(5):1741-1770.

[29] 蒋明琳,舒辉,林晓伟.政府为主导的技术创新与技术标准协同管理研究[J].经济体制改革,2014(6):102-106.

[30] 蒋明琳,林晓伟,舒辉.政府推进专利实现标准垄断化的路径与模式[J].科技管理研究,2016,36(21):178-185.

[31] ORTEGA D L,WANG H H,OLYNK N J,et al.Chinese consumers' demand for food safety attributes:a push for government and industry regulations[J].American Journal of Agricultural Economics,2012,94(2):489-495.

[32] 高峻峰.政府政策对新兴技术演化的影响——以我国TD-SCDMA移动通讯技术的演化为例[J].中国软科学,2010(2):25-33.

[33] STUART HOGARTH.Regulatory experiments and transnational networks:the governance of pharmacogenomics in Europe and the United States[J].Innovation the European Journal of Social Science Research,2012,25(4):441-460.

[34] 宋河发,张思重.自主创新政府采购政策系统构建与发展研究[J].科学学研究,2014,32(11):1639-1645.

[35] TAKALO T,TANAYAMA T.Adverse selection and financing of innovation:is there a need for R&D subsidies[J].Journal of Technology Transfer,2010,35(1):16-41.

[36] CUSUMANO M A,GAWER A.The elements of platform leadership[J].IEEE Engineering Management Review,2003,31(1):8-10.

[37] 田静.产业技术标准形成及战略实施研究[J].经济研究导刊,2015(9):41-42.

[37] 张堂云,莫宜霏.政府采购促进中小企业自主创新的现实路径[J].经济研究参考,2016(54):18-19.

[39] GEROSKI PA.Procurement policy as a tool of industrial policy[J].International Review of Applied Economics,1990,4(2):182-198.

[40] 李柏洲,郑昭磊.技术标准:科技企业成长过程中的“跳越”元素[J].学术交流,2004(10):55-58.

[41] SPEKMAN FORBES,III ISABELLA MACAVOY,ROBERT E,et al.Alliance management:a view from the past and a look to the future[J].Journal of Management Studies,1998,35(6):747-772.

[42] 江旭,姜飞飞.不确定性、联盟风险管理与合作绩效满意度[J].管理工程学报,2015,29(3):180-190.

[43] 姚远,宋伟.技术标准的网络效应与专利联盟[J].科学学与科学技术管理,2011,32(2):29-35.

[44] ZHOU Q,DU W,HAN W.Technological standard alliance in China:partner selection and innovation performance[J].Journal of Science & Technology Policy in China,2012,3(3):196-209.

[45] LI L,QIAN G,QIAN Z.Do partners in international strategic alliances share resources,costs,and risks[J].Journal of Business Research,2013,66(4):489-498.

[46] 王珊珊,李玥,王宏起,等.产业技术标准联盟专利协同影响因素研究[J].科技进步与对策,2015(5):54-58.

[47] PEREZ-CASTRILLO J D,SANDONIS J.Disclosure of know-how in research joint ventures[J].International Journal of Industrial Organization,1995,15(1):51-75.

[48] SCIENCE M.Patents and the performance of voluntary standard-setting organizations[J].Management Science,2008,54(11):1920-1934.

[49] 李庆满,吴旋,金彦龙.产业集群环境下企业技术标准联盟利益分配机制分析[J].商业经济研究,2016(11):107-108.

[50] PHELPS C C.A longitudinal study of the influence of alliance network structure and composition on firm exploratory innovation[J].Academy of Management Journal,2010,53(4):890-913.

[51] 王道平,邓颖,张志东,等.高技术企业技术标准联盟稳定性控制研究[J].科技进步与对策,2014(14):75-80.

[52] 穆文,江旭.联盟管理实践获取与联盟成功:被调节的中介效应[J].管理科学,2016,29(1):28-39.

[53] DELCAMP H,LEIPONEN A.Innovating standards through informal consortia:the case of wireless telecommunications[J].International Journal of Industrial Organization,2014,36(C):36-47.

[54] SOH P H.Network patterns and competitive advantage before the emergence of a dominant design[J].Strategic Management Journal,2010,31(4):438-461.

[55] 周志强.企业进入技术标准联盟决策条件分析[J].科技进步与对策,2014(19):103-108.

[56] BEKKERS R,DUYSTERS G,VERSPAGEN B.Intellectual property rights,strategic technology agreements and market structure:the case of GSM[J].Research Policy,2002,31(7):1141-1161.

[57] 王晓晔,丁亚琦.标准必要专利卷入反垄断案件的原因[J].法学杂志,2017,38(6):84-90.

[58] NESSET D.NG-PON2 technology and standards[J].Journal of Lightwave Technology,2015,33(5):1136-1143.

[59] 张平.互联网开放创新的专利困境及制度应对[J].知识产权,2016(4):83-88.

[60] 丁亚琦.论我国标准必要专利禁令救济反垄断的法律规制[J].政治与法律,2017(2):114-124.

[61] KANG B,BEKKERS R.Just-in-time patents and the development of standards[J].Research Policy,2015,44(10):1948-1961.

[62] BARON J,POHLMANN T,BLIND K.Essential patents and standard dynamics[J].Research Policy,2016,45(9):1-16

[63] TARANTINO E.Licensing policy and technology adoption in standard setting organizations [J].Economic Inquiry,2015,53(1):604-623.

[64] 王晓晔.标准必要专利反垄断诉讼问题研究[J].中国法学,2015(6):217-238.

[65] 田海.我国企业技术标准的制定与知识产权保护的法律思考[J].科技与经济,2012,25(3):51-55.

[66] WU Y C J,LEE P J.The use of patent analysis in assessing ITS innovations:US,Europe and Japan[J].Transportation Research Part A,2007,41(6):568-586.

[67] 舒辉.知识产权与技术标准协同发展之策略探析[J].情报科学,2015(2):25-30.

[68] 樊延霞,温丽萍.我国标准必要专利默示许可制度探析——以《专利法修订草案(送审稿)》为视角[J].知识产权,2017(12):74-79.

[69] VAKILI K.Collaborative promotion of technology standards and the impact on innovation,industry structure,and organizational capabilities:evidence from modern patent pools[J].Social Science Electronic Publishing,2017,27(6):1504-1524.

[70] JEONG K,NOH H,SONG Y K,et al.Essential patent portfolios to monitor technology standardization strategies:case of LTE-A technologies[J].Journal of Engineering & Technology Management,2017(45):18-36.

[71] BEKKERS R,WEST J.The limits to IPR standardization policies as evidenced by strategic patenting in UMTS[J].Telecommunications Policy,2009,33(1):80-97.

[72] LEMLEY M A,CARL SHAPIRO.A simple approach to setting reasonable royalties for standard-essential patents[J].Ssrn Electronic Journal,2013,28(2):1138-1151.

[73] 李剑.论反垄断法对标准必要专利垄断的规制[J].法商研究,2018(1):73-82.

[74] FREEMAN C.The economics of industrial innovation[J].Social Science Electronic Publishing,1997,7(2):215-219.