(1.华中科技大学 公共管理学院,湖北 武汉 430074;2. 中南财经政法大学 就业指导服务中心,湖北 武汉 430073)

0 引言

互联网时代科技发展日新月异,由技术革新引发的产业变革和业务调整,对科技型企业生存提出了严峻考验,要求其更加积极主动地拓展新领域。在这种情况下,科技型员工需要具备较强的适应力以应对多元多变的工作:首先,科技型员工要快速学习知识和技术,以适应科技创新;其次,科技型员工要能够迅速融入新团队和适应工作环境,参与不同项目,适应不同领导风格;再次,高强度的工作压力和企业生命周期变短,使科技型员工面临更高的职业流动性,也增加了其职业角色的多样性。在社会环境不确定、组织环境不稳定、个人生涯不安定的情况下,学者们试图寻求从“易变”到“应变”之道,并研究发展了生涯适应力(career adaptability)概念,其是指个体应对当前或预期生涯任务、生涯转变或生涯困境时的心理资源[1]。研究发现,生涯适应力是一种元能力,是科技型员工职业技能的基础[2],能提高工作绩效、增加工作满意度[3]、促进工作创新等[4]。因此,发展科技型员工生涯适应力是科技型企业取得竞争优势、员工获得职业成功的重要投资。

既然生涯适应力是一种积极有效的心理资源,管理者希望弄清楚的问题是员工生涯适应力是否可以塑造或培养?如果是,如何通过管理手段培养员工的生涯适应力?对员工而言,如何利用组织资源提升生涯适应力也成为员工关心的一大问题。两种理论观点对此进行了解释:其一是生涯成熟观,认为生涯适应力与年龄阶段相吻合的,是能够应对一系列职业发展任务的身心准备状态[5]。该观点使研究者多从个体特质寻找生涯适应力促进机制,研究对象多是青少年或新入职员工[3]。根据该理论,提升科技型员工的生涯适应力,需要改变相对稳定的个人特质,这就使得该理论在组织管理领域较难推广应用。在此基础上,Savickas[1]提出了生涯建构理论(career construction theory),认为生涯适应力是指个体主动对各种职业角色和职业环境进行社会心理建构,随着个体自我概念与职业环境的融合,生涯适应力也得到发展。该观点认为生涯适应力是一种可塑造的心理资源与转换能力,可以由环境因素塑造,这就为组织通过管理手段促进员工生涯适应力发展打开了思路。一些研究开始探索工作环境因素对员工生涯适应力的影响机制,发现多变的工作环境能够促进生涯适应力发展,如企业进入新市场[2]、无边界职业生涯[6]等。对于科技型企业而言,工作多样性既直接反映了这类企业易变和多元的工作环境,也是科技型员工需要面对的典型工作特征,同时,企业也希望通过多样化的工作设计激发员工应变能力[7]。因此,本文选取工作多样性作为生涯适应力的前因变量,探究易变情境是否能激发员工的应变资源。同时,根据生涯建构理论,仅有工作环境因素是无法直接塑造员工生涯适应力的,还需要人与环境互动才能实现。主动行为为建构过程提供了可能,它是联结工作环境因素与个体心理因素的桥梁[8]。此外,员工面临的管理模式不同,面对多样化工作其主动行为是否表现出不同?继而对生涯适应力存在差异化影响?这些都缺乏研究,因此要考虑工作多样性影响生涯适应力的边界条件。由于领导是员工获取工作信息、感知工作特征的重要参考,相比其它领导风格,变革型领导对科技型员工工作行为的影响尤为显著[9],因此本文将探索变革型领导在工作多样性影响生涯适应力中的调节效应。

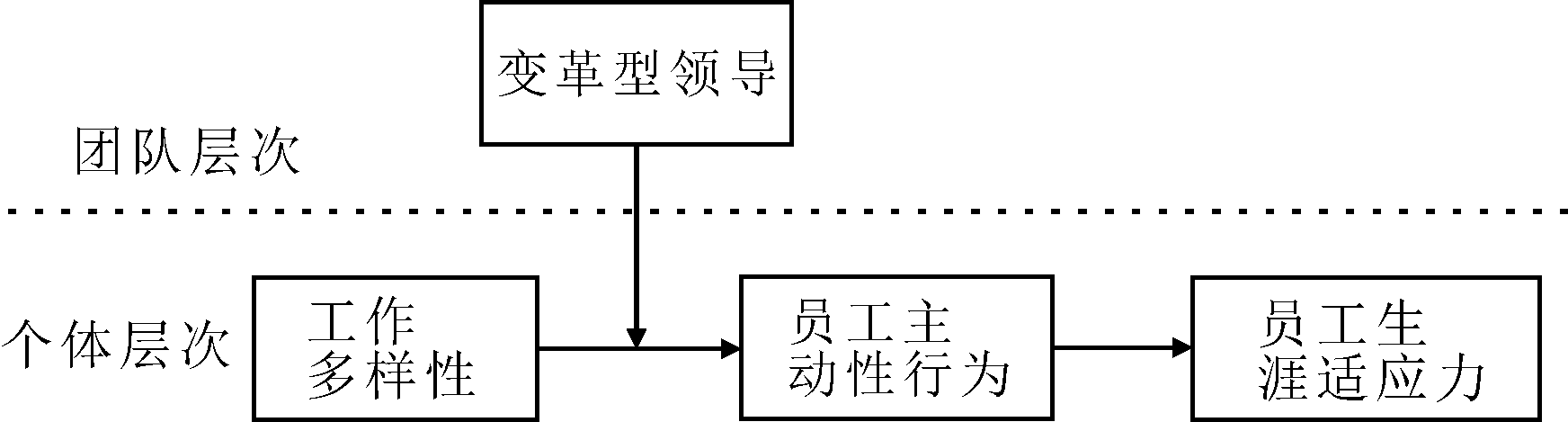

综上,本文根据生涯建构理论,提出科技型员工生涯适应力的促进机制模型。具体而言,在科技型企业多样性工作情境下,科技型员工通过采取主动行为促进自身生涯适应力发展,而变革型领导为该过程提供了条件。本文的研究贡献表现在:首先,拓展了生涯适应力前因变量的研究。以科技型企业工作多样性的典型工作特征为影响因素,验证了个体生涯适应力能被多样化职业发展任务促进的观点;其次,研究科技型员工主动行为在工作多样性与生涯适应力之间的中介作用,验证了生涯适应力是个体对环境主动建构的机制,为生涯建构理论提供了依据;第三,探索变革型领导的调节作用,从变革型领导激励视角检验了科技型员工生涯适应力发展的边界条件。总之,本文从理论上为生涯建构理论提供组织情境研究支持,实践上可为科技型企业策略性培养员工适应力提供参考建议。

1 理论背景与研究假设

1.1 建构理论视角下的生涯适应力

生涯建构理论不是传统的人职匹配论或特质成熟论,而是融合了个体特质、环境因素和过往经历的毕生发展模型。个体通过反观自己的职业角色、解释过往经历以及与环境互动,将自我概念整合到职业角色中。Savickas[1]认为,生涯建构是围绕适应展开的,要达到各阶段生涯稳定状态,需要依次经历4个层次的适应过程:适应准备、适应资源、适应反应和适应结果。其中,生涯适应力是生涯建构理论的核心,它属于适应的资源层面,体现了个体在生涯发展过程中应对变化、解决困境的一系列社会心理资源,由生涯关注(concern,关心和计划职业未来)、生涯控制(control,主动自律的塑造自己和环境)、生涯好奇(curiosity,探索可能的自我和不同角色)和生涯自信(confidence,对追求职业理想充满信心)4个维度构成[10]。该界定充分说明生涯适应力具有如下主要特点:首先,它是一种可以发展的社会心理建构,尤其体现在职业转换、职业发展任务、职业困境等情境中;其次,它受环境因素制约——环境就像触发器,使个体充分调动适应环境的一切内在资源;第三,它虽然不是行为,却需要通过个体与环境的互动行为才能得以发展。也就是说,越能调整自身行为与环境融合的个体,越能更好地发展生涯适应力。所以,行动是发展生涯适应力的必备要素。

根据生涯建构理论,本文的研究模型具有一定合理性:对员工而言,科技型企业多样性的工作特征能激发个体积极适应职业要求,有助于员工各项心理资源的发展[11]。同时,工作多样性也能促进员工采取主动行为去应对,这种主动行为可以提高个人与职业的融合程度。有越多主动行为的员工,其职业生涯管理能力越强,最终促进生涯适应力发展[8]。此外,变革型领导能够改变科技型员工对工作变化的认知、赋予变化新意义,为增加员工的适应资源创造条件[12]。因此,本文选择变革型领导表征科技型员工对工作多样性进行意义建构的边界条件。总的来说,本文以生涯建构论为基础,从个人-环境互动视角揭示科技型员工生涯适应力的促进机制和条件,研究模型见图1。

1.2 工作多样性与生涯适应力

工作多样性是从工作特征理论发展而来的,该理论也是工作设计的理论基础,它用5种特征描述工作:技能多样性、任务完整性、任务重要性、工作自主性与反馈[13]。其中,技能多样性是核心特征,是指工作内容需要员工运用多样化技能或能力的程度,它对员工有一种内在激励,使员工产生良好心理感受[14]。此后,其他研究者采用了不同特征描述工作,逐渐用工作多样性代替了技能多样性,它是指包含诸多不同任务、不断出现新情况而需要灵活应对的工作特征[15]。这个定义将多样性从工作技能范围扩展到员工可从事的工作范围,也说明了富于变化是工作多样性的核心要素。近年来,由于科技发展日新月异,新兴的科技型企业重视工作再设计,旨在通过增加工作变化、丰富工作内容等方式激发员工动力,以此保持组织和个人竞争优势[7]。

根据生涯建构理论,生涯阶段转变或者工作环境发生变化时,能激活个体的生涯适应力资源。一些研究发现,经历更多工作内容,可使员工生涯适应力更强[6],对管理者的适应力也有直接促进作用[16]。由于科技型员工从事的研发创新工作具有多样性和不确定性,本文假设这种工作多样性对其生涯适应力有积极效应。具体而言,第一,工作多样性会引发科技型员工兴趣并探索各种可能性(生涯好奇)。研究发现,任务多样性对科技型员工产生和实施新想法具有正向影响,也要求科技型员工拥有更丰富的知识、技能或视野去解决多样化问题[11];第二,工作多样性使科技型员工为应对不断出现的新状况而更加投入并提前做好安排(生涯关注)。研究发现,工作要求越多样,员工的工作投入越大,不断增加分配、计划等环节中的角色[17];第三,在多变的工作环境下,科技型员工有更多机会训练自己的决策和问题解决能力,需要对不同来源信息进行区分或整合以作出决策,从而指引工作行动(生涯控制)。如职业多样性提升了CEO的职业能力,同时有利于他们对组织提出科学的管理策略和实施管理创新[16];第四,工作经历越丰富,科技型员工越有信心应对职业发展困境(生涯自信)。丁刚等[18]发现,从事的工作多样性水平越高,员工的创新自我效能感越强。因此,本文提出研究假设H1。

H1:工作多样性与科技型员工生涯适应力正相关。

1.3 员工主动行为的中介作用

主动行为是指员工积极自发采取与组织目标一致的行动,通过识别机会和克服困难,完成工作任务并指向未来目标,具有自发性、前瞻性和变革性[19]。生涯建构理论认为,员工生涯适应力是一种社会心理资源,在个体与环境互动过程中逐渐积累。具体而言,个体在工作情境中学习并积累经验,将自我概念与所处职业环境融合,因此,生涯适应力的发展过程就是个体对情境的主动建构过程[10]。由此推断,员工的主动行为可以作为联结工作环境和生涯适应力的中介条件。一方面,工作多样性可以激发科技型员工的主动行为。在多样性工作中,组织管理规则或程序往往滞后于变化,不能有效指导和控制员工行为,员工更多依赖自己的主动行为以改善自身状况[17]。Parker & Collins[20]发现,工作越丰富,员工自我效能感和弹性角色定位越高,可以正向预测员工的主动行为。科技型企业面临快速变化的不确定环境,因此,应更多鼓励员工采用建言、反馈和积极挑战等主动行为以改善组织环境[21]。Grant & Rothbard[22]也认为,这种不确定情境使员工更容易产生控制环境的主动行为。针对团队的研究发现,面对多样化任务,研发团队成员的主动性更强[23]。反之,如果工作循规蹈矩、执行要求明确清晰、缺乏变化,则员工主动寻求改变、发展新能力的行为将受到抑制[24]。另一方面,科技型员工的主动行为也能促进其生涯适应力发展。研究发现,主动行为越多的员工,其组织适应力越强,与职业的匹配度越高,越能促进其达成职业目标[25]。同样,采取主动行为的新员工能更好地适应环境、实现组织社会化[8];知识型员工的主动行为也有助于知识团队的人际融合与文化融合[26]。此外,具有主动行为的个体在职业生涯规划方面也有更积极的结果[19]。

综上,主动行为是工作多样性与员工生涯适应力的中介条件。根据生涯建构理论,人是主动建构职业生涯的有机体,科技型企业对员工的要求也是从“被动服从”到“主动行动”,科技型员工的主动行为有助于将科技型企业的工作要求内化为个人资源。研究发现,在工作设计中增加多样性,能激发员工的工作投入和主动行为,提升员工能力[13]。由于工作多样性会带来各种挑战,员工为了学习新技术、处理新任务或解决新问题需要付诸行动,发展内外部资源,生涯适应力也随之提升[14]。此外,从主动行为的具体表现看,科技型员工通过反馈寻求、积极沟通、主动预测、计划实施等具体行为影响和改善多样性工作环境,通过个人与环境的互动融合过程,最终提升自己的组织适应能力[20]。因此,本文提出研究假设H2。

H2:科技型员工的主动行为中介工作多样性与生涯适应力的关系。

1.4 变革型领导的调节作用

工作多样性对领导者的角色转变也提出了挑战,变革型领导应运而生。变革型领导是指通过让员工意识到承担任务的重要意义,激发其高层次需求,通过建立互相信任的氛围,促使下属达到超越期望的工作结果[27]。中国文化背景下的变革型领导结构包括:愿景激励、领导魅力、德行垂范和个性化关怀。愿景激励是指向员工传导充满希望的前景、解释工作意义以及实现目标的路径,以超越常规要求和期望;领导魅力是指领导者有扎实的业务能力,开明的思想,较强的事业心、创新意识和工作投入,对自己高标准严要求;德行垂范是指领导者具有奉献、牺牲精神,能言行一致、以身作则;个性化关怀是指领导既关注员工工作和个人发展,又关心员工家庭和生活[27]。

市场竞争日益激烈,以变革型领导为代表的魅力型领导风格是企业获取科技型员工心理资源的必要条件。根据Parker & Wu提出的变革型领导激励模型,变革型领导通过增强员工行为动机(reason to)和行为能力(can do)发挥管理效用[25]。一方面,随着工作多样性提升,变革型领导可以通过完善员工工作内容、赋予员工权利使其充分认知工作意义,继而提升员工行动积极性[9]。在研发团队中,变革型领导更乐于接受新事物,塑造新体系,并且对于不确定性具有更强适应力与接受度[28]。这种榜样垂范作用向员工传递了鼓励改变和创新信号,使科技型员工对工作多样性的认知更积极,进而主动寻求改变和适应[29]。变革型领导通过愿景激励让下属感知到多样化的工作是有意义的,从而达到改善员工行为的目的[23]。此外,科技型员工采取主动行为应对多样化任务时,往往会存在心理风险,变革型领导提供了缓解心理风险的氛围,使科技型员工有信心和意愿成为主动行为者[30]。同时,作为变革型领导的下属,在挑战多样化工作任务时,其能感知到更多的关怀与支持,与领导有更多积极互动和主动寻求反馈的机会,因此积极主动行为更多[31]。另一方面,随着科技型企业工作多样性的增加,对科技型员工能力的要求也越来越高,员工可以通过主动行为提升能力,而变革型领导能够在知识、技能、解决办法等智力资源上提供帮助,提升员工对自己“能做”多样性工作的动机,从而强化其面对不同工作要求的主动行为和最终应对环境变化的适应能力[9]。研究发现,知识型员工的工作任务结构不明确和工作环境易变,而变革型领导使知识员工拥有工作自主权、善于进行自我管理,从而提升知识员工职业能力[12]。因此,本文提出研究假设H3。

H3:变革型领导正向调节工作多样性与科技型员工主动行为关系,变革型领导风格越突出,工作多样性与科技型员工主动行为间的正向关系越显著。

进一步而言,变革型领导通过调节工作多样性影响科技型员工的主动行为,也间接调节了科技型员工生涯适应力,也就是说,变革型领导调节了员工主动行为的中介效应。此前有学者从团队角度证实工作多样性与变革型领导的交互作用对团队主动适应行为具有正向影响[23]。通过上述假设分析发现,变革型领导为科技型员工在工作场所中的主动行为提供了边界条件,而主动行为又可以进一步提升科技员工生涯适应力。因此,本文提出整合模型假设:

H4:变革型领导调节工作多样性通过科技型员工主动行为对生涯适应力的间接作用,变革型领导风格越突出,该间接作用越显著。

2 研究设计

2.1 样本与程序

本研究样本来自中国东部、南部、西部、北部和中部19个城市的高新技术企业。高新技术企业是持续进行研究开发与技术成果转化、形成企业核心自主知识产权,并以此为基础开展经营活动的企业。企业名单来自国家科技部、各省(自治区、直辖市)科技厅(委、局)认定的高新技术企业数据库,涉及行业包括电子信息、制造与自动化、生物医药、高技术服务、新材料与新能源等。本文研究对象为科技型员工,是指直接从事企业研发和相关技术创新活动的正式员工。因此,问卷填写对象为企业科技研发团队领导和员工,由于他们在实际工作中直接从事知识创新、科学应用和技术开发等工作,符合本研究界定的科技型员工群体。同时,根据以往研究经验,在参与调查的团队中,要求员工人数不得少于3人,并接受同一领导管理[33]。为避免同源误差,调研采取领导-员工配对问卷,分两个阶段进行,间隔时间为2周。第一阶段,员工填写变革型领导和工作多样性问卷,团队领导对员工主动行为进行评价;两周后,员工填写生涯适应力问卷。问卷发放时间持续近3个月,总计发放配对问卷535套,回收327套,回收率为61.1%,其中包含41家科技型企业的86个科技型团队参与调研。剔除空白较多、填写倾向过于明显、团队完成人数少于3人的问卷,最终获得78个团队的274套有效问卷,有效填写率为83.8%。在有效样本中,男性占38.3%,女性占61.7%;教育水平为大专的占28.8%,本科占37.2%,硕士占30.7%,博士占3.3%;年龄分布为25岁以下占11%,26-30岁占36%,31-35岁占36%,36-45岁占13%,46岁以上占4%;工作年限为1年以内占11%,1-3年占17%,4-7年占33%,8-15年占29%,15年以上占10%。

2.2 研究工具

为确保测量有效性,研究使用国内外广泛使用并验证过的量表,均采用Likert五点计分。其中,国外问卷邀请专家进行翻译和回译,变成中文版使用。

员工生涯适应力:采用Hou等[10]修订的Savickas生涯适应力量表的中文版,包含4个维度、24个项目。题项为:生涯关注(如“我思考我的未来会是什么样”)、生涯好奇(如“我对新机遇感到好奇”)、生涯控制(如“我为我的行为负责”)和生涯自信(如“我能高效地执行任务”)。计分方式:1表示“不太强”,5表示“非常强”。量表的Cronbach's α值为0.81。

变革型领导:采用李超平和时勘[27]编制的变革型领导量表,总共26个项目,其中,8个项目测量德行垂范(如“能与员工同甘共苦”)、6个项目测量愿景激励(如“会向员工解释所做工作的长远意义”)、6个项目测量领导魅力(如“对工作非常投入,始终保持高度的热情”)、6个项目测量个性化关怀(如“注重创造条件,让员工发挥自己的特长”)。均采用5点计分,从“非常不同意”到“非常同意”,由员工对直接上级进行评价。由于变革型领导是聚合变量,量表的Cronbach's α值在聚合前为0.87,聚合后为0.91。

员工主动行为:采用Fay & Frese[19]开发的量表,共有7个题项,如“我主动地解决问题”等。计分方式:1表示“非常不准确”,5表示“非常准确”。量表的Cronbach's α值为0.88。

工作多样性:采用Dean & Snell[24]开发的量表,共7个题项,包括“我的工作要应付多种多样的任务、客户或事情”等,根据每个项目内容,计分项的表述不同,1表示程度最低,5表示程度最高。量表的Cronbach's α值为0.81。

控制变量:为避免无关变量混淆研究变量因果关系,拟控制性别、年龄、工龄和受教育程度4个变量对科技型员工主动行为与生涯适应力的影响。具体测量方面,性别0为男性,1为女性;年龄和工作年限各分为5个连续阶段,受教育程度从大专到博士分为4个水平。

3 研究结果

3.1 数据聚合检验

在同一团队中,不同员工嵌套于同一个上级领导,因此本研究将变革型领导作为第二层变量进行处理,在测量上由同一团队多名员工报告聚合而成。聚合的统计检验需要计算组内相关系数ICC和组内评分者信度Rwg。其中,组内相关系数分为小组内成员评分信度ICC(1)和小组平均评分信度ICC(2)。结果表明,变革型领导的ICC(1)=0.22>0.12,ICC(2)=0.52>0.50;78个团队变革型领导rwg的中位数是0.98,均数是0.82,均大于0.7的标准,说明同组员工对上级变革型领导风格的评价具有一致性,可以聚合成团队层次构念。

3.2 信度与效度检验

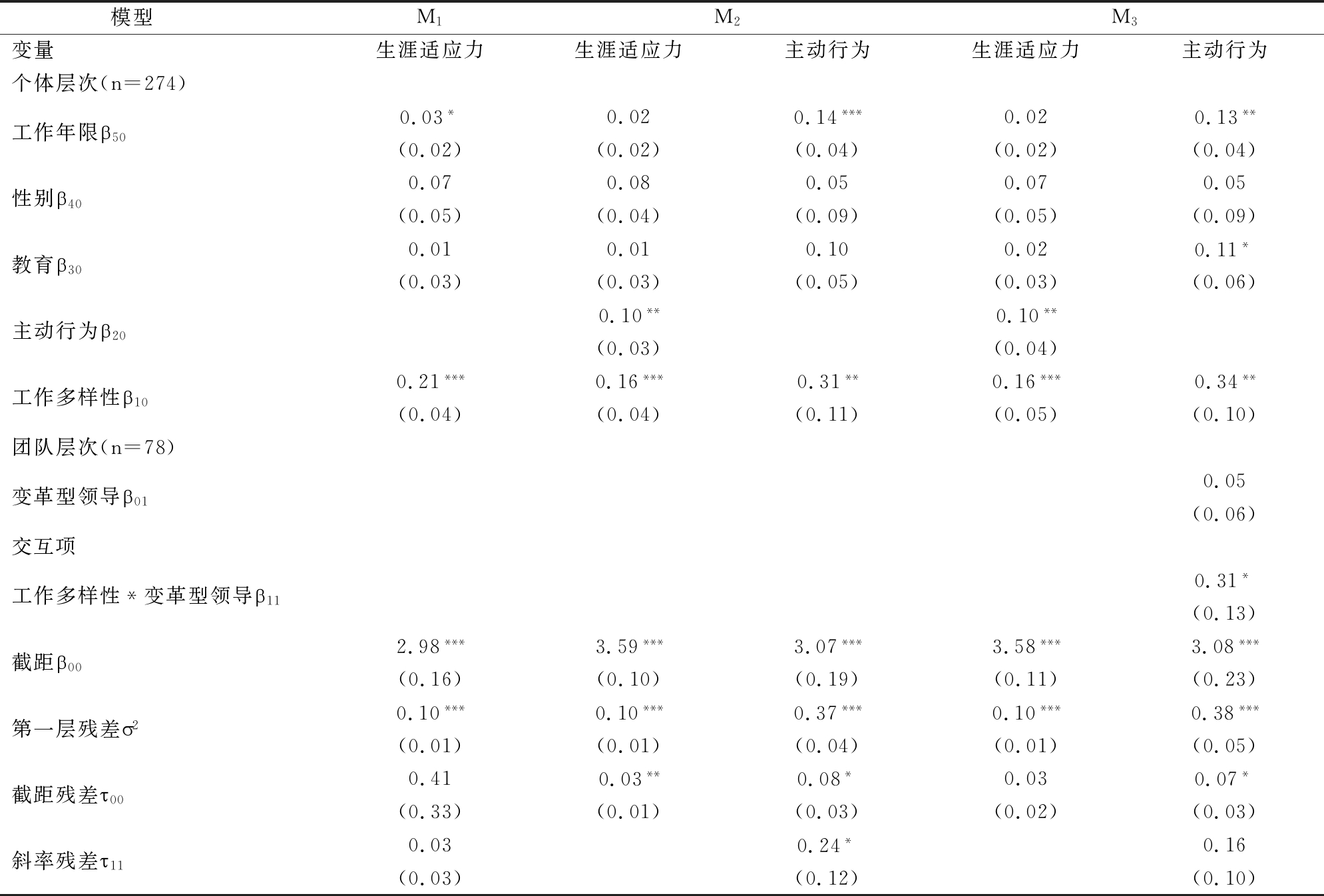

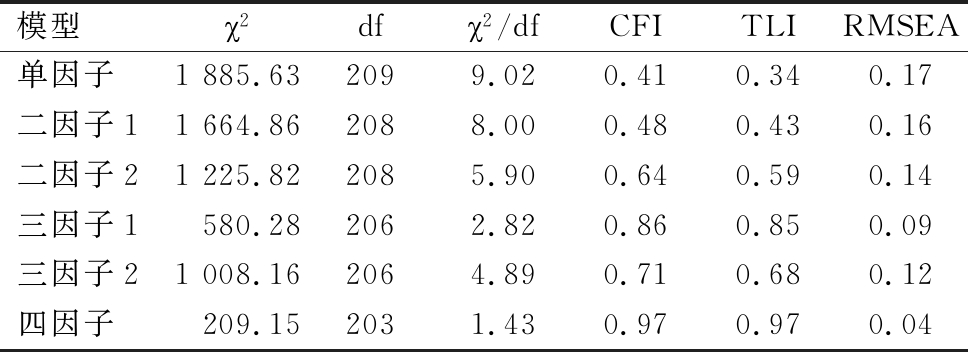

采用AMOS22.0软件,用验证性因子分析方法检验各研究变量的区分效度。由于变革型领导和生涯适应力的项目数量较多,根据Little等[33]的建议,将变革型领导和生涯适应力的4个维度分别进行打包处理,以维度平均分作为该维度指标,进行相关统计分析。如表1所示,以4个研究变量独立分开为基准模型,构建5个竞争模型,结果显示,四因子基准模型拟合效果最好,说明本研究变量具有较好区分效果。

表1 研究变量区分效度检验结果

数据来源:单因子=生涯适应力+变革型领导+员工主动行为+工作多样性;二因子1=生涯适应力,变革型领导+员工主动行为+工作多样性;二因子2=生涯适应力+员工主动行为,变革型领导+工作多样性;三因子1=变革型领导,生涯适应力+员工主动行为,工作多样性;三因子2=生涯适应力,变革型领导,员工主动行为+工作多样性;四因子=生涯适应力,变革型领导,员工主动行为,工作多样性

模型2df2/dfCFITLIRMSEA单因子1885.632099.020.410.340.17二因子11664.862088.000.480.430.16二因子21225.822085.900.640.590.14三因子1580.282062.820.860.850.09三因子21008.162064.890.710.680.12四因子209.152031.430.970.970.04

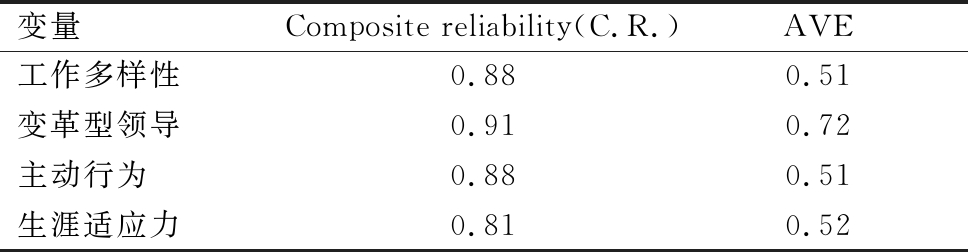

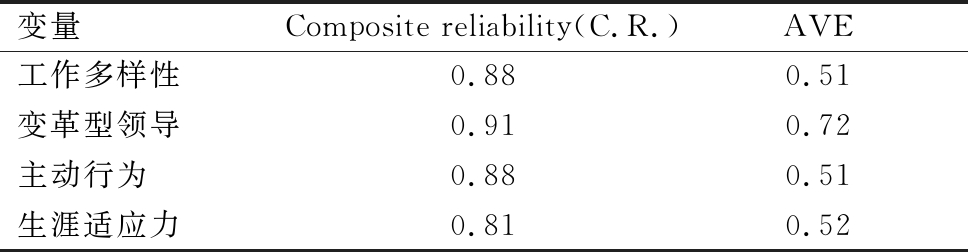

本文对各研究变量的信效度作了进一步的严格检验,用组成信度C.R.值和收敛效度AVE值衡量。C.R.值较大,表示变量内部一致性较高,建议值大于0.7;AVE值较大,表示变量的收敛效度较高,建议值大于0.5。本研究4个变量的C.R.值均大于0.7,AVE值均大于0.5,符合变量内部一致性信度和收敛效度要求。此外,如果两个变量AVE估计值的平方根大于它们的相关系数,说明两个变量间具有良好区分效度。表3是相关系数矩阵,对角线上的值是各变量AVE值的平方根,它们均大于该变量与其它变量之间的相关系数,说明各变量具有良好区分效度。

表2 各变量组成信度与收敛效度值

变量Compositereliability(C.R.)AVE工作多样性0.880.51变革型领导0.910.72主动行为0.880.51生涯适应力0.810.52

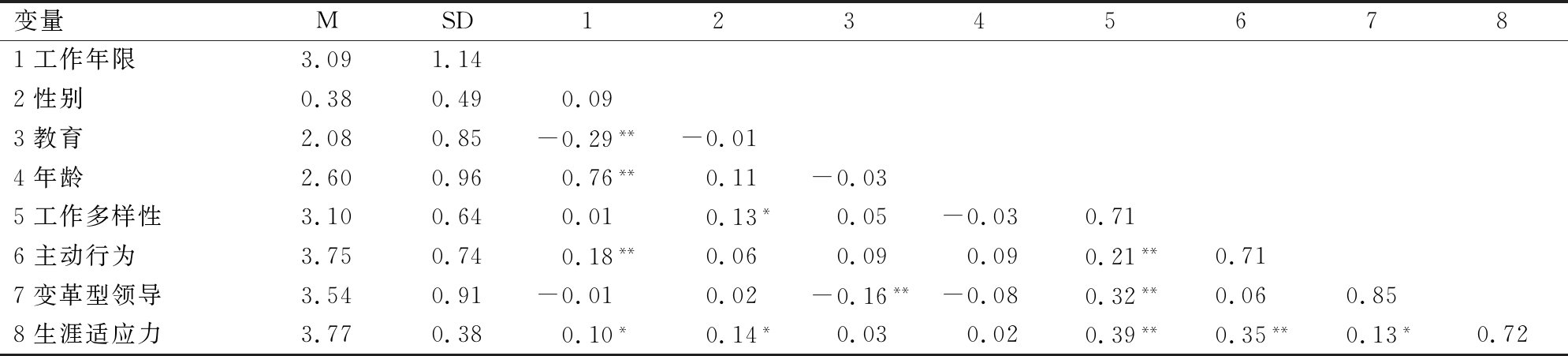

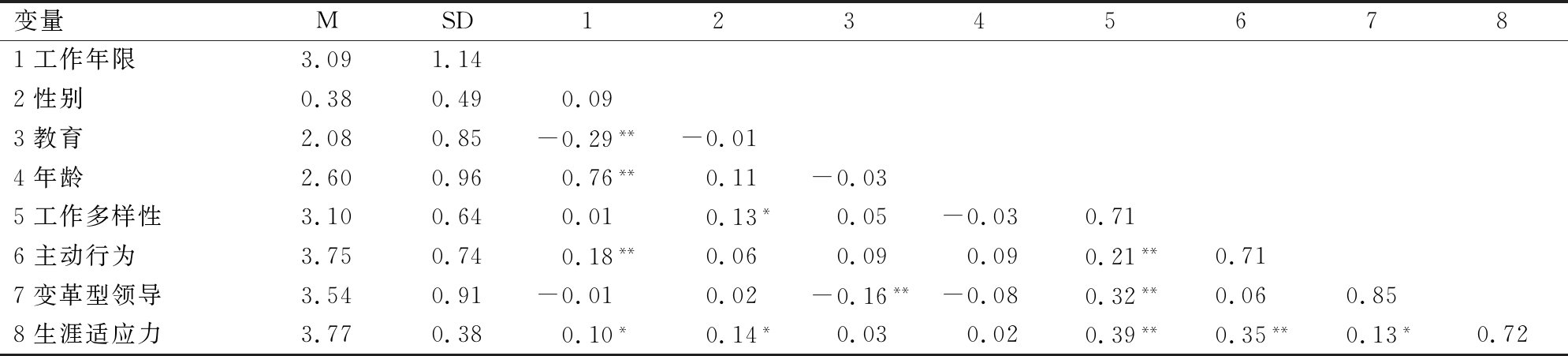

3.3 描述性统计与相关系数矩阵

如表3所示,工作多样性与员工主动行为、变革型领导以及生涯适应力都具有正相关性;员工主动行为、变革型领导与生涯适应力也具有正相关性。总体来说,相关分析结果为下一步假设检验提供了必要前提。在控制变量上,主动行为、生涯适应力与年龄的相关性不显著,而与工龄的相关性显著,由于年龄和工作年限性质类似,故剔除年龄而保留工作年限作为控制变量。

表3 研究变量均值、标准差、相关系数矩阵

注:*p<0.05,**p <0.01,***p<0.001(以下同);对角线值是核心变量AVE值的平方根

变量MSD123456781工作年限3.091.142性别0.380.490.093教育2.080.85-0.29**-0.014年龄2.600.960.76**0.11-0.035工作多样性3.100.640.010.13*0.05-0.030.716主动行为3.750.740.18**0.060.090.090.21**0.717变革型领导3.540.91-0.010.02-0.16**-0.080.32**0.060.858生涯适应力3.770.380.10*0.14*0.030.020.39**0.35**0.13*0.72

3.4 共同方法偏差检验

通过两阶段控制共同方法偏差。在问卷调查阶段,采取交叉评定数据和分阶段调查避免共同方法偏差。首先,生涯适应力、变革型领导和工作多样性由科技型员工评定,而员工主动行为由其直接主管评定,因调研时控制了团队人数,故每位主管的平均员工评价数量为3.51人,避免了因疲劳效应导致评定分数不客观的情况。其次,为避免题目数量较多引起填写不认真情况,问卷分两阶段完成,时间间隔为两周。以往研究显示,上述措施能在很大程度上减少共同方法偏差[34]。在数据分析阶段,首先,根据Harman的单因素检验法[35],对4个变量64个题目一起进行探索性因素分析,结果表明抽取的第一个因素只解释总变异的27.9%,未旋转的因素结构并没有得到一个共同因素。此外,单因素模型的验证性因素分析结果显示,拟合指标达不到测量学标准,说明本研究不存在共同方法偏差问题,见表1。

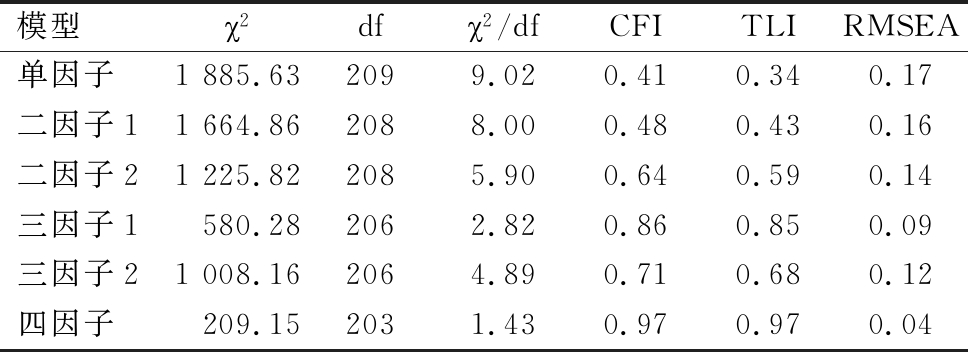

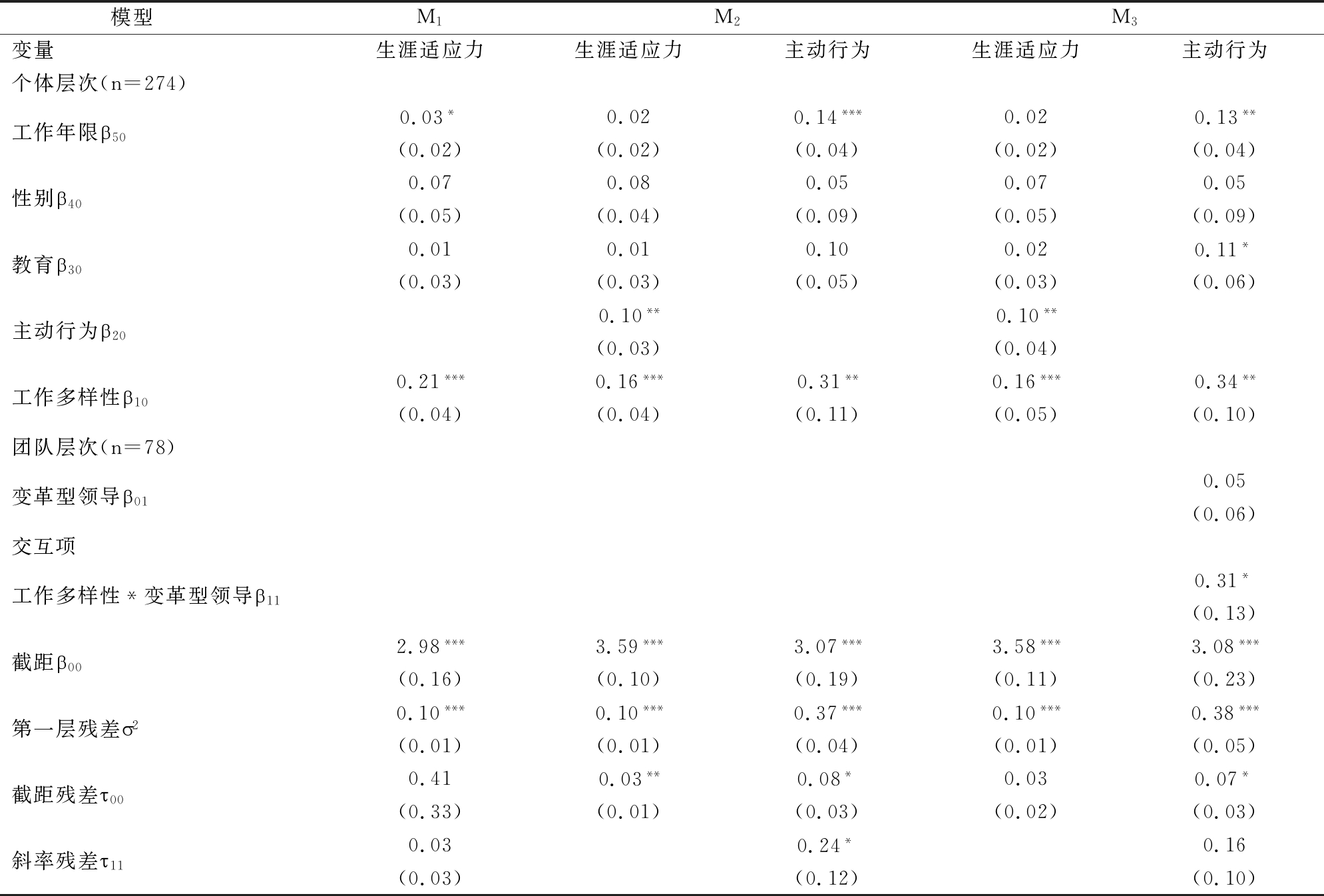

3.5 研究假设检验

采用Mplus7.0进行假设检验,见表4。因模型包含调节效应,在自变量对因变量进行解释前,分别对其进行中心化处理。根据Hofmann & Gavin的建议[36],对组间变量变革型领导行为进行总中心化处理,对组内变量工作多样性进行组中心化处理,以确保变革型领导跨水平调节效应无偏估计,这样的处理方式在其它文献中也得到支持[37]。

(1)零模型。进行跨层次分析前,首先需要确认个体层次的因变量即员工生涯适应力在不同团队中是否存在显著差异,因此,需要通过不包含任何预测变量的零模型检验因变量组间差异。生涯适应力的ICC=0.18>0.059,并且组间方差显著 00=0.03(p<0.05),说明继续进行跨层次线性模型检验是合理的。

00=0.03(p<0.05),说明继续进行跨层次线性模型检验是合理的。

(2)工作多样性的主效应。M1反映了工作多样性对生涯适应力的主效应检验结果,以验证H1是否成立。设置工作多样性对生涯适应力的斜率为随机效应,并把性别、工作年限和教育水平等控制变量对员工生涯适应力进行回归以固定效应控制。结果显示,主效应显著, =0.21(p<0.001),H1成立。

=0.21(p<0.001),H1成立。

(3)员工主动行为的中介效应。M2反映了个体层面中介效应的检验结果,以验证H2是否成立。Shi等[38]认为,进行第一阶段被调节中介作用检验时,将第一阶段斜率设置为随机斜率,该斜率的组间方差显著,表示采用多层次模型分析更为适宜。因此,在检验中介效应时,设定个体层面工作多样性对员工主动行为的斜率为随机估计,从而判断是否可以进行跨层次的调节效应检验。结果发现,工作多样性对员工主动行为有显著正效应,平均斜率为 =0.31(p<0.01),员工主动行为对生涯适应力有显著正向影响效应,

=0.31(p<0.01),员工主动行为对生涯适应力有显著正向影响效应, =0.10(p<0.01),工作多样性对生涯适应力的影响效应显著,

=0.10(p<0.01),工作多样性对生涯适应力的影响效应显著, =0.16(p<0.001),说明员工主动行为部分中介工作多样性与生涯适应力的关系,H2成立。此外,第一阶段斜率的组间方差显著

=0.16(p<0.001),说明员工主动行为部分中介工作多样性与生涯适应力的关系,H2成立。此外,第一阶段斜率的组间方差显著 11=0.24(p<0.05),说明团队层面变量对第一阶段斜率有影响,可以进行跨层调节效应检验。

11=0.24(p<0.05),说明团队层面变量对第一阶段斜率有影响,可以进行跨层调节效应检验。

(4)变革型领导的跨层调节效应。M3在M2的基础上加入变革型领导变量,以检验H3是否成立。结果显示,在个体层面,工作多样性对员工主动行为有显著正向影响,平均斜率为 =0.34(p<0.01),同时,员工主动行为对生涯适应力有显著正向影响,

=0.34(p<0.01),同时,员工主动行为对生涯适应力有显著正向影响, =0.10(p<0.01),且工作多样性对生涯适应力的主效应仍显著

=0.10(p<0.01),且工作多样性对生涯适应力的主效应仍显著 =0.16(p<0.001)。在团队层面,变革型领导对工作多样性与员工主动行为的关系起正向调节作用,

=0.16(p<0.001)。在团队层面,变革型领导对工作多样性与员工主动行为的关系起正向调节作用, =0.31(p<0.05),通过M2和M3斜率的残差比较发现,加入变革型领导变量后,工作多样性对员工主动行为的斜率在组间的变异变得不再显著

=0.31(p<0.05),通过M2和M3斜率的残差比较发现,加入变革型领导变量后,工作多样性对员工主动行为的斜率在组间的变异变得不再显著 11=0.16(p>0.05),假设H3成立。

11=0.16(p>0.05),假设H3成立。

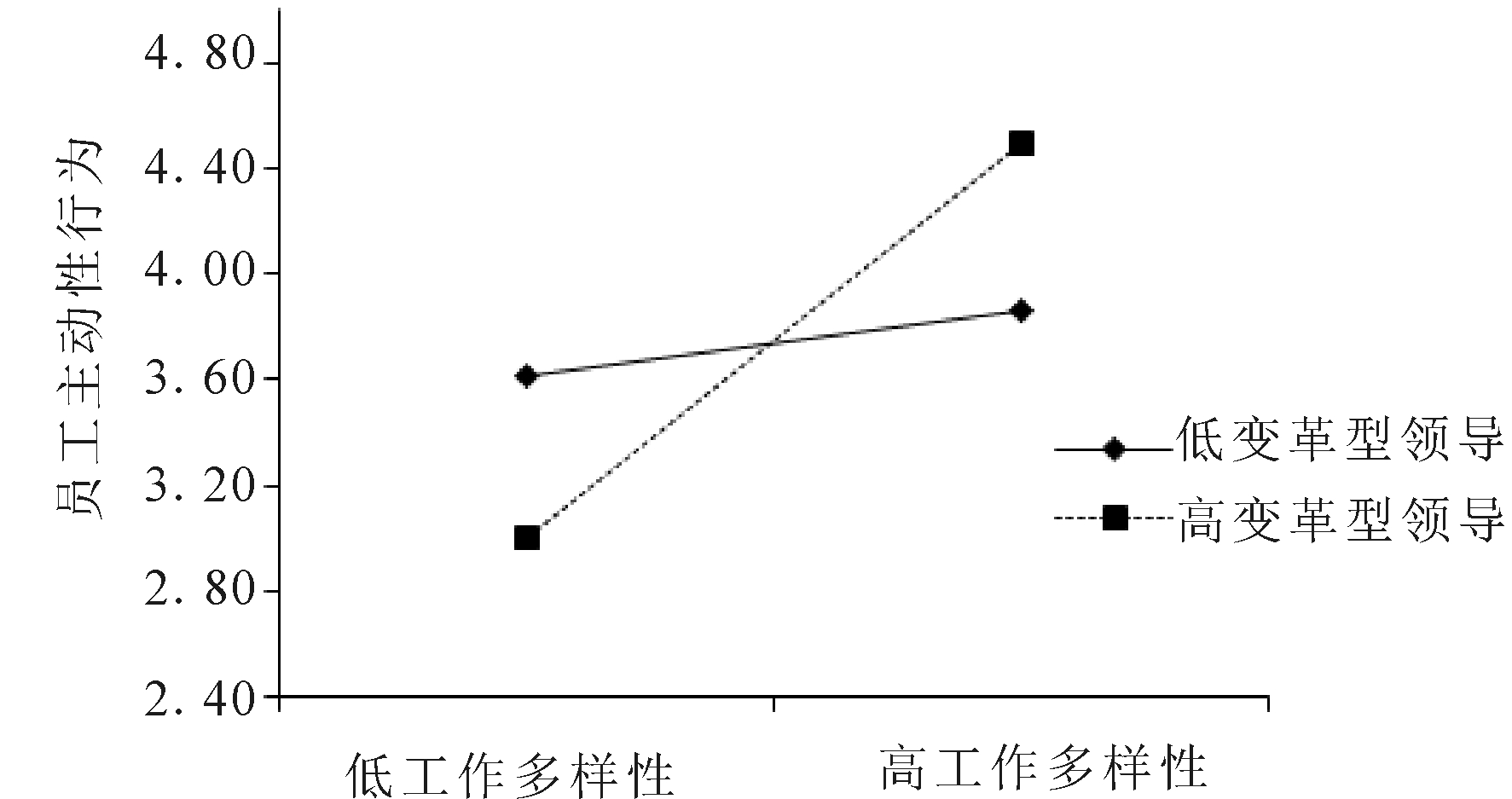

为更加直观地表现第一阶段跨层次的调节作用,以调节变量(变革型领导)的均值加减一个标准差作为分组标准,对高、低水平变革型领导下工作多样性与员工主动行为的关系作图(见图2)。结果显示,在高变革型领导下,工作越多样化,其员工将表现出越多的主动行为;而在低变革型领导下,工作多样性对员工主动行为的影响无显著差异。

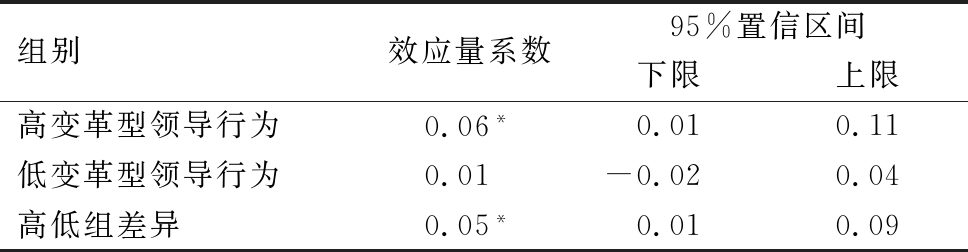

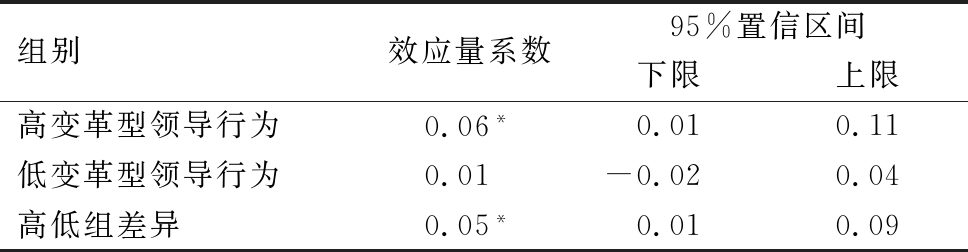

(5)有调节的中介效应检验。采用Bootstrap方法对全模型进行跨层次被调节的中介效应检验(表5)。在模型中添加3个新参数,即高于工作多样性对员工主动性行为斜率(S)1个变革型领导的标准差,低于1个变革型领导的标准差,以及两者的差值。由此检验在不同变革型领导水平上工作多样性通过员工主动行为影响生涯适应力的效应是否存在差异。结果显示:当变革型领导水平较高时,中介效应值为0.06,显著(p<0.05),95%的置信区间为[0.01,0.11],不包含0;当变革性领导水平较低时,中介效应值为0.01,不显著(p>0.05),95%的置信区间为[-0.02,0.04],包括0。这说明高低水平的变革型领导行为对中介效应的影响存在显著差异,效应值为0.05(p<0.05),95%的置信区间为[0.01,0.09],不包括0,H4得到验证。

表4 假设检验结果

注: 2是第一层残差,

2是第一层残差, 00是截距的残差;

00是截距的残差; 11是斜率的残差;括号内是标准误

11是斜率的残差;括号内是标准误

模型 M1M2M3变量生涯适应力生涯适应力主动行为生涯适应力主动行为个体层次(n=274)工作年限500.03*0.020.14***0.020.13**(0.02)(0.02)(0.04)(0.02)(0.04)性别400.070.080.050.070.05(0.05)(0.04)(0.09)(0.05)(0.09)教育300.010.010.100.020.11*(0.03)(0.03)(0.05)(0.03)(0.06)主动行为200.10**0.10**(0.03)(0.04)工作多样性100.21***0.16***0.31**0.16***0.34**(0.04)(0.04)(0.11)(0.05)(0.10)团队层次(n=78)变革型领导010.05(0.06)交互项工作多样性*变革型领导110.31*(0.13)截距002.98***3.59***3.07***3.58***3.08***(0.16)(0.10)(0.19)(0.11)(0.23)第一层残差20.10***0.10***0.37***0.10***0.38***(0.01)(0.01)(0.04)(0.01)(0.05)截距残差嫐000.410.03**0.08*0.030.07*(0.33)(0.01)(0.03)(0.02)(0.03)斜率残差嫐110.030.24*0.16(0.03)(0.12)(0.10)

表5 跨层次有调节的中介效应

组别效应量系数95%置信区间下限上限高变革型领导行为0.06*0.010.11低变革型领导行为0.01-0.020.04高低组差异0.05*0.010.09

4 分析与讨论

根据生涯建构理论,本文发展并检验了科技型组织工作多样性如何以及在什么条件下提升科技型员工生涯适应力。多源多阶段调查结果显示,工作多样性对科技型员工的生涯适应力具有正向影响,员工主动行为部分中介工作多样性与生涯适应力之间的正向关系。同时,变革型领导调节员工主动行为的中介效应。

4.1 理论贡献

(1)丰富了科技型员工生涯适应力的情境前因研究,检验了易变的工作环境有助于塑造个体应变资源的理论。过去生涯适应力的前因研究较多关注个体因素[2],侧重于个体成熟性与准备度,在情境因素的探索上相对不足,如Savickas[1]曾呼吁关注情境因素对生涯适应力的影响。此外,对科技型员工的关注度也相对缺乏。由于科技型员工的典型工作特征表现为多元易变,需要具备适应这种工作特征的资源和能力,才有可能达成创新目标。以往研究从工作特征角度发现,工作多样性可以激发员工的积极心理[13]。本研究发现,工作多样性对科技型员工的生涯适应力具有积极效应。该结果与Zacher[39]的研究一致,即员工每天工作特征的变化能够引发生涯适应力的改变。这说明员工生涯适应力具有情境可塑性,也进一步验证了生涯建构理论关于多样化的职业任务或职业变化能够激发个体生涯适应力的论述。

(2)验证并拓展了生涯建构理论。本研究发现,员工主动行为部分中介工作多样性与生涯适应力之间的正向关系。这可从两方面理解:从生涯建构理论看,个体不断寻求自身与环境之间的动态平衡,环境多变引发个体的因应行为,当个体与环境重新达到融合时,个体生涯适应力也得到发展[1]。从易变性职业生涯来看,在不断变化的工作环境中,员工不得不为自己的生涯发展负责,开展自主行动以适应不断更新的职业要求,在此过程中,个体适应能力逐渐形成[17]。同时,部分中介效应也说明,一定程度的工作变化有利于科技型员工生涯适应力的发展,而主动行为同样也促进了科技型员工将不同任务要求与工作角色融合,这就验证了生涯建构理论中关于生涯适应力是个体随环境变化而主动改变的心理资源的观点。与主动行为的建构效应类似,以往研究也发现了一些具有建构功能的行为,包括积极挑战行为[21]、信息搜集行为[26]等,它们对个体的生涯适应力具有积极效应。当然,未来还需要探索更多的建构行为,进一步将主动行为具体化,比如寻求反馈、创新学习、主动沟通等。

(3)丰富了变革型领导激励模型。一方面,变革型领导正向调节工作多样性对员工主动行为的影响。这是因为,工作越多样化,科技型员工需要应对的工作要求越高,越感知到个体工作动机和工作能力的不足,而变革型领导已被证实作为有效激励者,能够创造条件激发员工“愿意做”和“能够做”的动机,并激发员工主动应对变化。另一方面,变革型领导调节员工主动行为的中介效应。变革型领导能够为员工主动建构并形成生涯适应力资源提供诸多有利条件。研究发现,变革型领导能以身作则地应对变化的工作任务,其下属对待变化的态度也更加开放、积极[12];同时,变革型领导营造出支持、安全的组织氛围,对员工提供个性化关怀,对员工心理资本发挥积极效应[30]。此外,变革型领导也要求员工超越现状和期待,从而激发员工敢于挑战现状、面向未来[9]。这些条件都为科技型员工应对工作多样性、发展生涯适应力提供了支撑。换而言之,工作多样性和变革型领导作为外在于科技型员工的环境变量,它们的交互作用能有效激发科技型员工的主动行为,并最终促进这类员工生涯适应力的发展。

4.2 实践价值

在实践价值上,本文针对3个管理问题提供了解决思路:首先,探索了从“易变”工作环境到“应变”个体生涯适应力的路径问题,说明员工生涯适应力是可以在工作情境中塑造的,这就解开了组织虽然认同生涯适应力价值却不知如何培养的困惑,启发管理者可以通过工作设计和管理手段促进员工生涯适应力发展。同时,也说明了科技型组织的工作资源与科技型员工的生涯发展资源是相互促进的关系,启发员工主动利用组织资源发展自身生涯适应力资源。其次,在科技型组织的工作特征层面,提供了科技型员工生涯适应力开发方案。现今科技型组织的工作要求愈发复杂、多元和易变,科技型员工的生涯适应力成为这类组织必需的人力资本。本研究结果说明,组织在管理上有必要提供支撑性的生涯发展环境,并强调变革型领导的管理风格,同时在工作设计上赋予变化要素,比如轮岗、项目制、代理领导等方式,使科技型员工有更多主动探索和适应变化的机会。最后,启发科技型员工通过自主自发行为对自己的生涯资本进行投资。主动行为已经被广泛证明是受自我控制的可塑造行为,因此科技型员工可以通过改善工作行为,进而主动探索和构建有效的组织资源,这样既可以形成持续发展的个人资源,又会使组织生涯和个人生涯互为补给、相得益彰。

4.3 研究不足与展望

本研究有待改进之处包括以下方面:在研究内容方面,并未对生涯适应力和变革型领导各维度效应进行验证,今后研究可细化到维度层面进行分析。此外,工作年限可能是员工生涯适应力发展的重要影响因素之一,本研究为突出核心变量关系而控制了工作年限因素,未来研究可对此作进一步验证。在研究样本方面,重点以政府认定的高新技术企业中的科技型员工为调研对象,虽然为了平衡地方差异,搜集了全国19个省市的企业样本数据,但从跨层分析要求来看,样本量仍然有限。因此,今后的研究有必要在更广泛地区以及针对不同发展阶段的科技型企业进行研究,以提升研究生态效度。在数据采集方面,本文虽采用了多来源、多阶段的数据搜集方法,但仍然是横截面研究,没有对员工生涯适应力动态发展状况进行跟踪,因此不能说明变量之间的因果关系。今后可以采用纵向研究设计,跟踪生涯适应力的发展变化,对科技型员工生涯适应力的发展有更全面的理解。此外,本研究仍采用自陈式问卷,尽管在指导语和调研过程中强调了保密性,在题目顺序上也作了随机处理,避免问卷填写的练习效应,但自陈问卷不可避免地带有社会称许性;同时,研究中虽然控制了团队数量,但同一领导同时评价多名员工仍不可避免地存在趋同效应,这些局限不可避免地影响了数据的真实程度。未来可采用问卷数据与客观数据相结合,并且同一变量的数据采用多来源评价方式等,以提升数据采集的真实性和客观性。

参考文献:

[1] BROWNS D, LENT R W. Career development and counseling: putting theory and research to work (2nd) [M]. NJ: John Wiley & Sons, 2013.

[2] CHONG S H, LEONG F T L. Antecedents of career adaptability in strategic career management [J]. Journal of Career Assessment, 2017, 25(2): 268-280.

[3] JOHNSTON C S. A systematic review of the career adaptability literature and future outlook [J]. Journal of Career Assessment, 2016, 26(1): 3-30.

[4] 李云, 李锡元, 李太. 生涯适应力对员工创新绩效的影响——状态乐观与不确定性接受的中介效应[J]. 科技进步与对策, 2017, 34(23): 155-160.

[5] SUPER D E, KNASEL E G. Career development in adulthood: some theoretical problems and a possible solution [J]. British Journal of Guidance & Counselling, 1981, 9(2): 194-201.

[6] DIRENZO M S, GREENHAUS J H, WEER C H. Relationship between protean career orientation and work-life balance: a resource perspective[J]. Journal of Organizational Behavior, 2015, 36(4): 538-560.

[7] PARKER S K, MORGESON F P, JOHNS G. One hundred years of work design research: looking back and looking forward [J]. Journal of Applied Psychology, 2017, 102(3): 403-420.

[8] 毛凯贤, 李超平. 新员工主动行为及其在组织社会化中的作用[J]. 心理科学进展, 2015, 23(12): 2167-2176.

[9] WANG H J, DEMEROUTI E, BLANC P L. Transformational leadership, adaptability, and job crafting: the moderating role of organizational identification [J]. Journal of Vocational Behavior, 2017:185-195.

[10] HOU Z J, LEUNG S A, LI X, et al. Career adapt-abilities scale-china form: construction and initial validation [J]. Journal of Vocational Behavior, 2012, 80(3): 686-691.

[11] 谢瑶, 顾琴轩. 技能多样性对员工创造力及工作绩效的影响研究——心理所有权与工作反馈视角[J]. 科学学与科学技术管理, 2015, 36(4): 162-169.

[12] 严瑞丽, 朱兵. 变革型领导风格对知识型员工的适应性分析[J]. 科技进步与对策, 2011, 28(15): 150-153.

[13] HACKMAN J R, OLDHAM G R. Motivation through design of work: test of a theory [J]. Organizational Behavior & Human Performance, 1976, 16(2): 250-279.

[14] ROBERSON Q, RYAN A M, RAGINS B R. The evolution and future of diversity at work [J]. Journal of Applied Psychology, 2017, 102(3): 483-499.

[15] SIMS H P, SZILAGYI A D, KELLER R T. The measurement of job characteristics [J]. Academy of Management Journal, 1976, 19(2): 195-212.

[16] CROSSLAND C, ZYUNG J, HILLER N J, et al. CEO career variety: effects on firm-level strategic and social novelty [J]. Academy of Management Journal, 2014, 57(3): 652-674.

[17] 孙灵希, 滕飞. 新进科研人员工作特征与工作投入之间关系的纵向研究[J]. 科技管理研究, 2013, 297(23): 150-154.

[18] 丁刚, 李珲. 工作特征如何影响员工创新行为:一个有中介的调节作用模型[J]. 中国人力资源开发, 2016 (22): 19-27.

[19] FAY D, FRESE M. The concept of personal initiative: an overview of validity studies [J]. Human Performance, 2001, 14(1): 97-124.

[20] PARKER S K, COLLINS C G. Taking stock: integrating and differentiating multiple proactive behaviors [J]. Journal of Management, 2010, 36(3): 633-662.

[21] 宋继文, 郭一蓉, 徐大海,等. 追随力视角下积极挑战行为的概念与作用机制研究[J]. 管理学报, 2017, 14(10):1445-1455.

[22] GRANT A M, ROTHBARD N P. When in doubt, seize the day? security values, prosocial values, and proactivity under ambiguity [J]. Journal of Applied Psychology, 2013, 98(5): 810-819.

[23] WU C H, WANG Z. How transformational leadership shapes team proactivity: the mediating role of positive affective tone and the moderating role of team task variety [J]. Group Dynamics Theory Research & Practice, 2015, 19: 137-151.

[24] DEAN J W, SNELL S A. Integrated manufacturing and job design: moderating effects of organizational inertia [J]. Academy of Management Journal, 1991, 34(4): 776-804.

[25] DAY D V. Oxford handbook of leadership and organizations [M]. Oxford: Oxford University Press, 2014.

[26] 李从容, 张生太. 信息寻找行为对组织社会化影响研究——基于知识型新员工观点[J]. 科研管理, 2011, 32(4): 106-112.

[27] 李超平, 时勘. 变革型领导的结构与测量[J]. 心理学报, 2005, 37(6): 803-811.

[28] 彭凯, 孙海法, 周泳宏. 创新内在知识过程特征:领导风格与研发团队创新类型匹配机制研究[J]. 科技进步与对策, 2014, 31(24): 133-138.

[29] 梁阜, 李树文. 变革型领导对员工创新行为的影响机制:一个跨层次模型研究[J]. 科技进步与对策, 2016, 33(24): 147-153.

[30] 仲理峰, 王震, 李梅,等. 变革型领导、心理资本对员工工作绩效的影响研究[J]. 管理学报, 2013, 10(4): 536.

[31] PATIAR A, WANG Y. The effects of transformational leadership and organizational commitment on hotel departmental performance[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2016, 28(3): 586-608.

[32] 潘静洲, 王震, 周文霞,等. LMX差异化对创造力的影响:一项多层次研究[J]. 管理科学学报, 2017, 20(2): 108-126.

[33] LITTLE T D, CUNNINGHAM W A, SHAHAR G, et al. To parcel or not to parcel: exploring the question, weighing the merits [J]. Structural Equation Modeling, 2002, 9(2): 151-173.

[34] 于海波, 郑晓明. 生涯适应力的作用:个体与组织层的跨层面分析[J]. 心理学报, 2013, 45(6):680-693.

[35] HARMAN HH. Modern factor analysis (3rd) [M]. Chicago: University of Chicago Press, 1976.

[36] HOFMANN D A, GAVIN M B.Centering decisions in hierarchical linear models: implications for research in organizations [J]. Journal of Management, 1998, 24(5): 623-641.

[37] ENDERS C K, TOFIGHI D.Centering predictor variables in cross-sectional multilevel models: a new look at an old issue [J]. Psychological Methods, 2007, 12(2): 121-138.

[38] SHI J, JOHNSON R E, LIU Y, et al. Linking subordinate political skill to supervisor dependence and reward recommendations: a moderated mediation model [J]. Journal of Applied Psychology, 2013, 98(2): 374-384.

[39] ZACHER H. Daily manifestations of career adaptability: relationships with job and career outcomes [J]. Journal of Vocational Behavior, 2015, 91(1): 76-86.

(责任编辑:胡俊健)

![]()

=0.21(p<0.001),H

=0.21(p<0.001),H