0 引言

对于现代组织而言,日益提升的任务复杂性使得团队工作成为一种必然选择。在很大程度上,团队成员间的有效合作能力决定着组织完成复杂任务的结果。在这一背景下,作为团队整合性工作的重要表征,团队认知得到广泛关注。团队认知是团队成员在互动过程中涌现出来的知识结构,反映了信息如何在集体层次上被加工和利用,进而有效解决问题的过程[1]。目前有两种公认的团队认知结构,即团队心智模型和交互记忆系统。前者预示着团队成员对任务目标和成员角色的一致理解,后者则体现了不同成员之间的认知分工,二者对团队绩效的独特贡献均得到相关研究证实[1]。

既有研究通常将团队认知作为中介变量,探究诸如团队构成、团队认知能力、团队领导等前因变量对团队产出的作用机制[2]。此外,直接以团队认知为自变量的研究也比比皆是[3]。遗憾的是,这些研究未能深刻把握团队认知结构的根本来源[4]。众所周知,团队是用来完成个体所不能完成的任务目标的一种技术手段[5]。严格来说,离开了任务,就没有团队。作为团队存在的基础,团队任务应被视作团队认知结构得以涌现并不断发展的内在前提[6]。相较而言,其它团队认知结构或是由团队任务直接决定(如团队规模、团队成员构成等),或是完全外生的(如组织结构、领导力等)。

已有理论分析表明,团队任务在很大程度上决定了团队心智模型和交互记忆系统的必要性以及二者的形成顺序[4]。但是,现有实证研究未能很好地认识到团队任务和团队认知结构的逻辑顺序,仅将团队任务视作团队认知结构与团队产出关系的调节变量[4, 7]。鉴于此,本研究拟运用多案例比较方法,验证团队任务对团队认知结构的决定作用。

1 文献回顾与模型构建

1.1 任务复杂性

对于任务的关注最早出现在心理学研究中,其被视作是影响个体认知结构的重要因素[8, 9]。其后,组织领域与工作分析相关的研究也关注到任务这一核心要素[10]。研究指出,团队任务对团队内人际交互、团队边界和团队共享提出了不同要求,应被视作团队工作的起点,并指导团队制定计划[10, 11]。

对于知识型团队而言,团队任务的重要性不容忽视,它决定了团队在整个组织中的工作流和在资源交换关系中的位置,是团队存在的基础和团队交互的决定因素。在诸多任务性质中,本研究关注任务复杂性,这是因为知识任务的性质由其涉及的知识性质决定,而复杂性是公认的、最本质的知识特征[12, 13]。

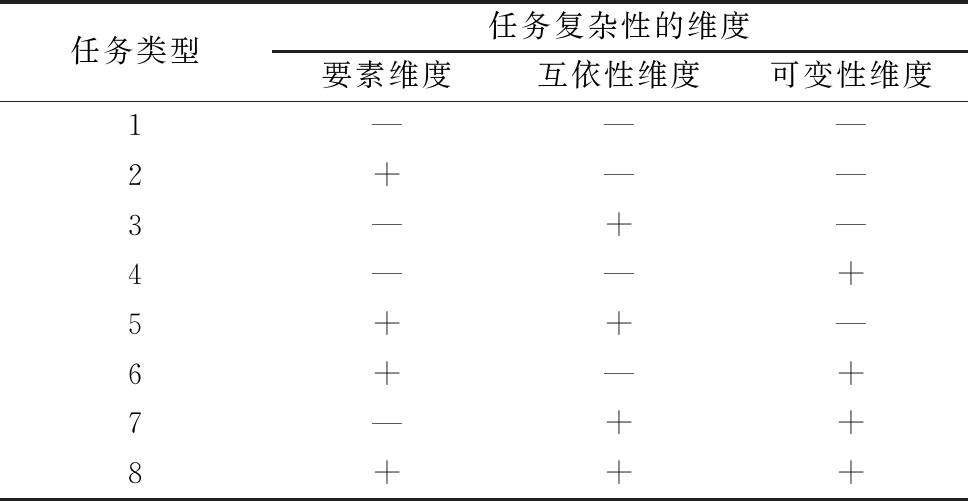

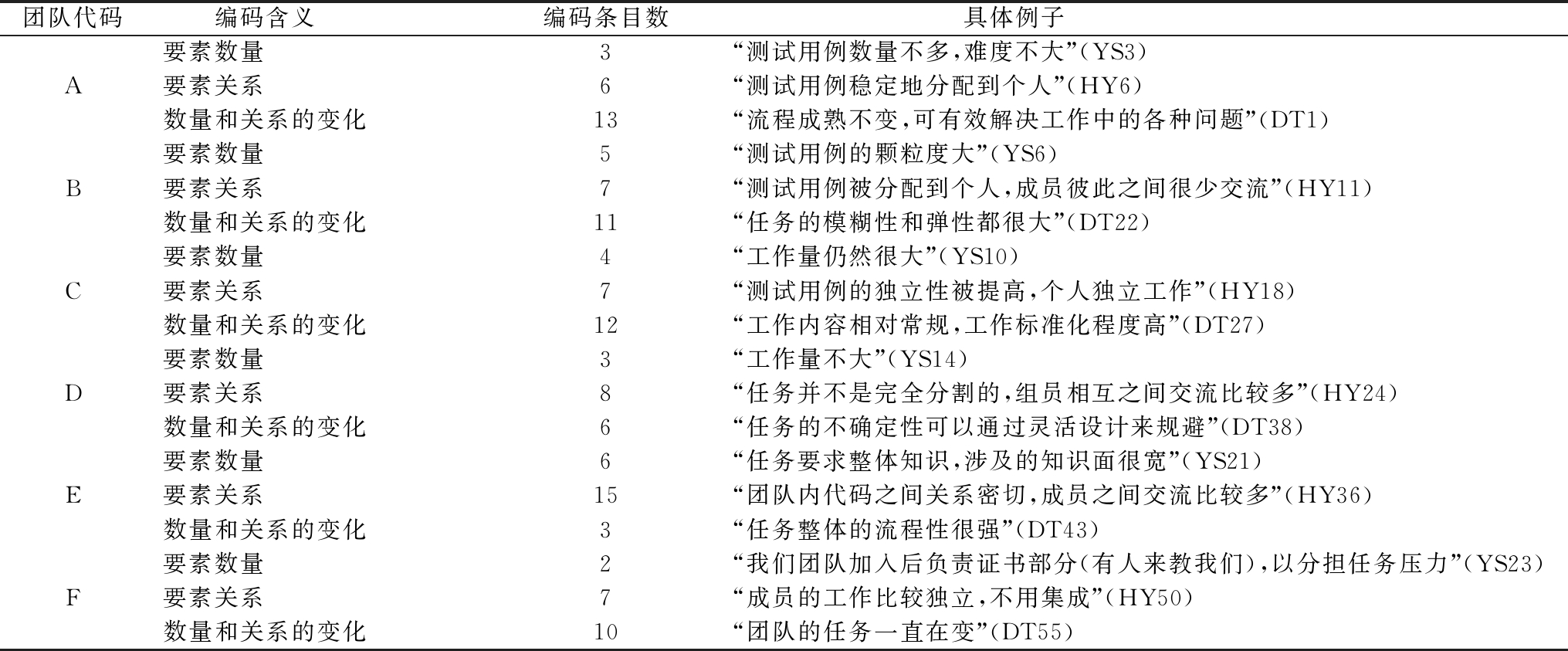

系统科学主要从2个维度界定复杂性,一是构成该系统的要素数量,即要素维度;二是要素间的交互程度,即结构维度[14, 15]。此外,出于对上述两个维度动态变化的考虑,有研究者很早就提出要在任务复杂性中增加可变性维度[16]。因此,在判断任务复杂性水平时,不仅要考察任务涉及的信息数量及其之间的交互关系,还应关注二者的变化情况[16]。沿袭这一思路,任务可变性即要素维度与结构维度的变化幅度,应被视作描述任务复杂性的第3个维度[17]。近年来,团队适应研究对复杂多变的环境持续关注,也表明团队不仅需要快速、准确地完成给定任务,还要及时响应外界变化,以更好地适应包含新元素的任务环境[18]。基于任务复杂性的3个维度,将团队任务区分出8种类型,如表1所示。

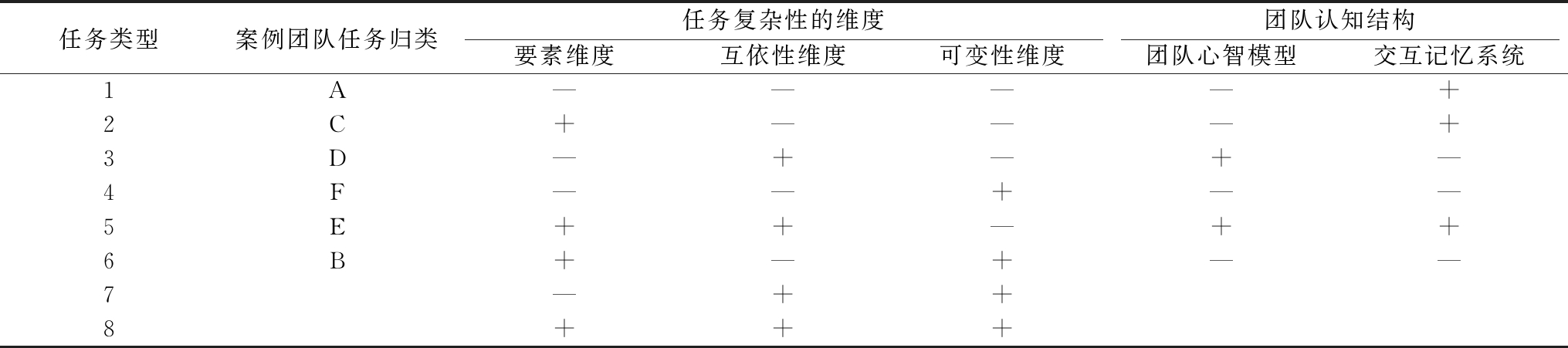

表1 任务类型划分

注:“+”表示高水平,“—”表示低水平,下同

任务类型任务复杂性的维度要素维度互依性维度可变性维度1———2+——3—+—4——+5++—6+—+7—++8+++

借鉴Campbell[19]的思路,本研究认为当任务在两个及以上维度呈现出较高水平时,即具有较高复杂性,反之则区分为较低复杂性。因此,表1中的1、2、3、4类属于低复杂性任务,简称为“简单任务”;5、6、7、8类属于高复杂性任务,简称为“复杂任务”。

1.2 任务复杂性与团队认知结构

任务复杂性对团队认知结构的影响在很大程度上是通过作用于团队互动实现的,因为任务复杂性决定了团队交互的必要性[2]。要素维度水平较高的任务,要求团队成员之间必须有明确的认知分工;互依性水平较高的任务要求并创造更多的团队协调和互相依赖关系[20];可变性水平较高的任务促使团队成员合作进行信息深加工,以应对突发状况[2]。已有研究认为,团队交互有助于形成团队认知[1],这是因为团队交互使得问题识别活动发生于团队层面,并通过任务信息交流,实现团队对个体成员的知觉、判断和观点整合。在该过程中,团队成员通过行为相互影响,进而产生集体层次的认知结构,即团队认知,并进一步指导团队成员行为[1]。本研究主要关注两种主要的团队认知结构,即团队心智模型和交互记忆系统。

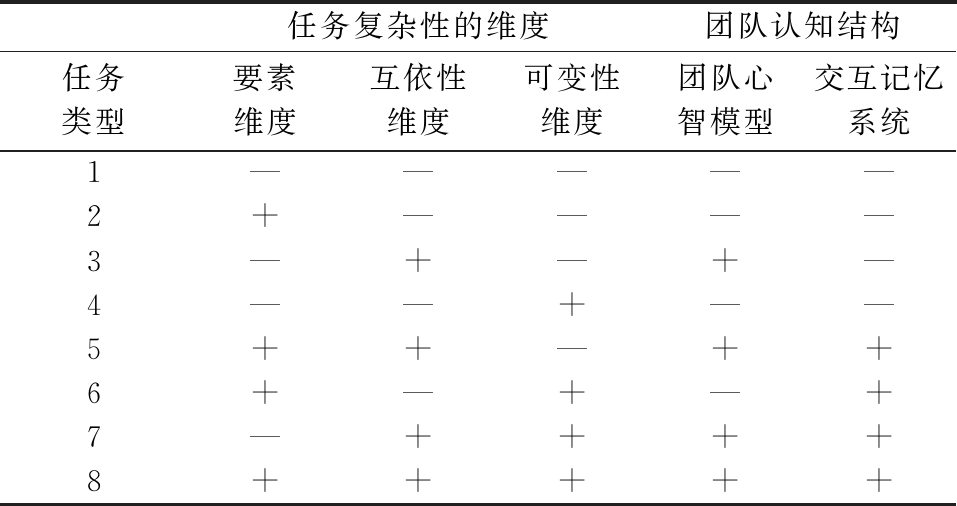

其中,团队心智模型是团队成员基于团队所处环境中的关键要素及其涉及的知识形成的共享的、有组织的理解和心理表征,以及基于这种内部表征而形成的路线图[21]。当团队面临互依性水平较高的任务时,成员之间更可能展开持续交互,以及时协调任务,更可能对任务环境和团队角色形成一致理解。因此,本研究认为,高水平的互依性将带来高水平的团队心智模型。

交互记忆系统是一种群体层面的认知分工,能使团队快速且深入地编码、存储和提取不同领域的知识和信息[22]。此外,该系统有助于团队成员抓取到环境中可能被忽视的独特信息,并且鼓励不同专业分工的成员在问题解决过程中贡献独特的专业知识,实现成员间任务协调[23]。本研究认为,任务复杂性的3个维度将对交互记忆系统产生复合作用,即“简单任务”将带来低水平的交互记忆系统,“复杂任务”将形成高水平的交互记忆系统。

具体而言,“简单任务”并不要求团队成员之间形成交互记忆系统,为应对仅要素维度较高水平的任务类型2,需要成立一个规模较大的团队,每个成员依然可以独立工作;为应对仅可变性维度较高水平的任务类型4,则需要经常改变团队构成。因此,简单的任务很难促进交互记忆系统形成。反之,“复杂任务”将自然而然地促进交互记忆系统形成。如为应对要素维度和互依性维度较高水平的任务类型5,团队成员会自发形成认知分工,以降低各自的认知负荷;为应对要素维度和可变性维度较高水平的任务类型6,不同成员将倾向于负责不同领域知识与信息的编码、存储和提取工作。在任务类型7和8中,情况同样如此。

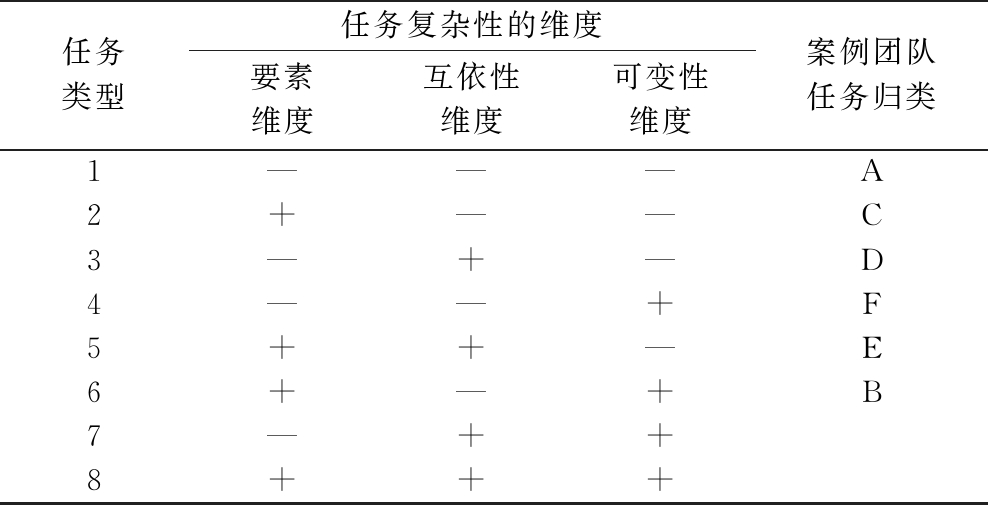

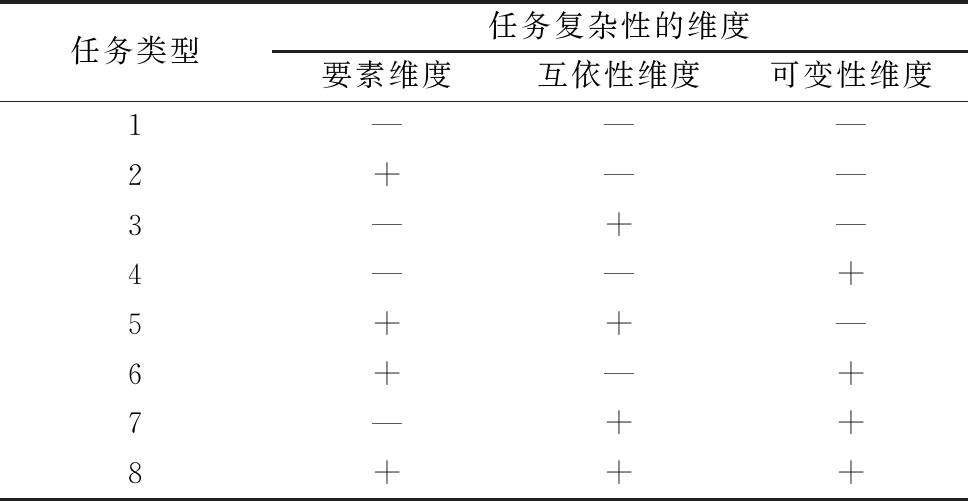

综上所述,针对不同的任务复杂性,团队将形成不同的团队认知结构。表2列出了不同类型的任务所对应的团队认知结构。总体来说,较高水平的互依性带来了较高水平的团队心智模型,较高水平的任务整体复杂性带来了较高水平的交互记忆系统。

表2 不同类型任务所对应的团队认知结构

任务复杂性的维度团队认知结构任务类型要素维度互依性维度可变性维度团队心智模型交互记忆系统1—————2+————3—+—+—4——+——5++—++6+—+—+7—++++8+++++

2 研究方法

2.1 样本选择

本研究选取X公司的工作团队作为研究对象。X公司位于杭州,成立于2002年,是某跨国企业在中国的研发中心之一,主要开展通信技术和通信设备研发工作。截至目前,X公司共有员工约3 300人,员工经由业务线进行组织,工作均以团队形式开展。因此,X公司的工作团队符合本文的研究要求。

从任务内容看,X公司所有团队承担的任务主要有以下3种类型:①测试任务,主要包括对新功能的测试和回归测试两个部分。前者是为了确保新开发的功能可用,后者是为了排除新功能对既往功能的影响;②开发任务,产品开发需求主要来自客户或产品经理,以及技术专家自发改进。前者是为了确保产品在客户端顺利交付和问题解决,后者则是针对现有代码问题的进一步改进;③维护任务,主要包括定位并解决来自各级测试和客户层面的问题,一般由开发团队同步承担。

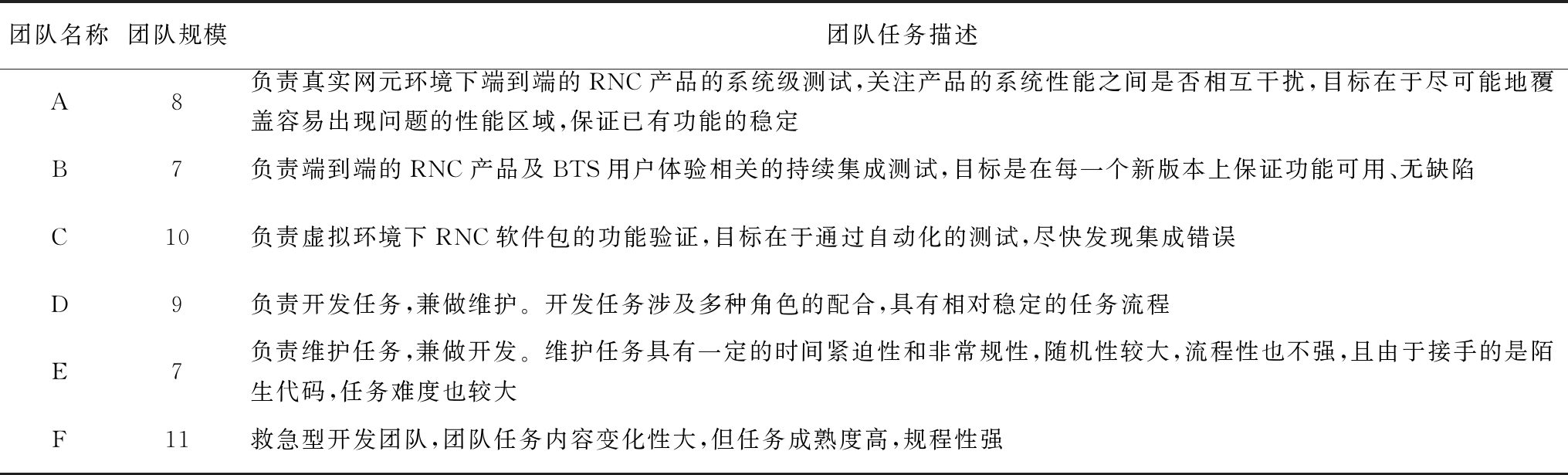

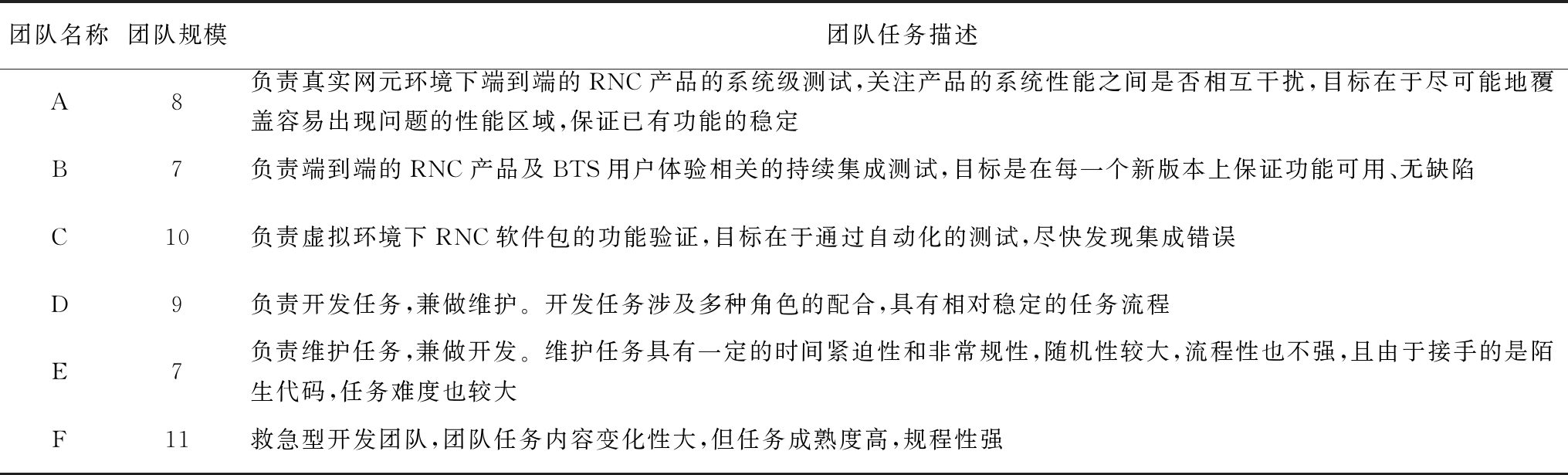

考虑到理论饱和性和实际操作可行性,本研究按照“团队任务的差异性和覆盖度”这一标准,选择6个工作团队(包括A、B、C3个测试团队和D、E、F3个开发团队)作为案例研究对象。其中,A、B、C测试团队隶属于同一个测试部门,负责无线网络控制器(Radio Network Controller, 简称RNC)相关的测试工作,分属不同测试领域,由一名部门经理负责,整体配备一名技术专家;D、E开发团队隶属于同一个开发部门,负责宽带基收发站(Wideband Base Transceiver Station,简称WBTS)用户平面编解码器相关的开发和维护工作,由一名部门经理负责,并配备5名技术专家,分布在两个团队中。其中,D团队以开发任务为主,E团队以维护任务为主;F团队单独隶属于一个部门,由一名部门经理负责,整体配备一名技术专家,团队任务经常变化,任务内容具有较大的跳跃性。尽管同属于开发工作,但相较于D、E团队,F团队承接的任务成熟度高,规程性强,开创性和探索性相对较差。表3呈现了6个案例团队的具体信息。

表3 各案例团队基本信息

团队名称团队规模团队任务描述A8负责真实网元环境下端到端的RNC产品的系统级测试,关注产品的系统性能之间是否相互干扰,目标在于尽可能地覆盖容易出现问题的性能区域,保证已有功能的稳定B7负责端到端的RNC产品及BTS用户体验相关的持续集成测试,目标是在每一个新版本上保证功能可用、无缺陷C10负责虚拟环境下RNC软件包的功能验证,目标在于通过自动化的测试,尽快发现集成错误D9负责开发任务,兼做维护。开发任务涉及多种角色的配合,具有相对稳定的任务流程E7负责维护任务,兼做开发。维护任务具有一定的时间紧迫性和非常规性,随机性较大,流程性也不强,且由于接手的是陌生代码,任务难度也较大F11救急型开发团队,团队任务内容变化性大,但任务成熟度高,规程性强

2.2 数据收集

本研究采取一对一访谈和问卷调查的方式收集资料。首先,根据研究问题和案例团队实际情况,制定半结构化访谈提纲,分别选择部门经理、技术专家、6个团队的领导者及每个团队两名随机成员进行一对一深度访谈,每次访谈持续1~2小时。部门经理和技术专家访谈主要收集团队任务内容和特点信息,用以衡量任务复杂性;团队领导者及团队成员访谈主要收集团队认知结构和团队运行情况等信息。之后,通过书面问卷收集团队中其他成员的看法。

2.3 数据分析

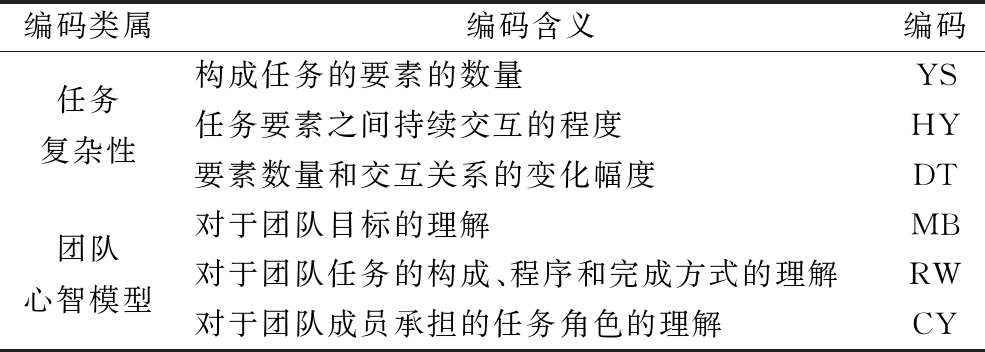

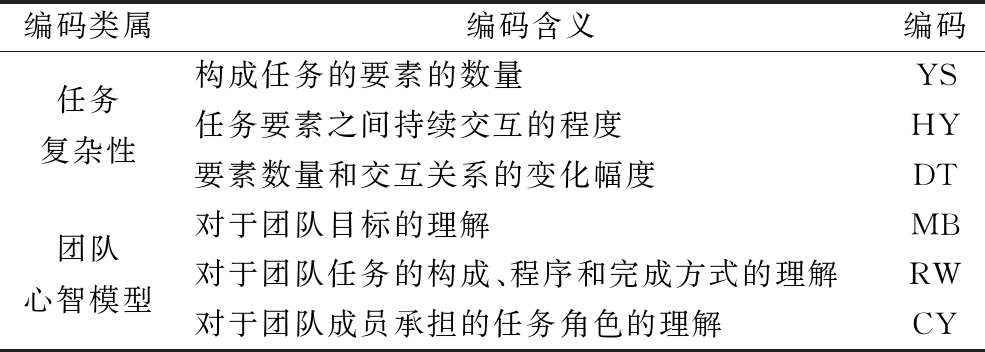

首先,本研究在一对一访谈和问卷调查结果的基础上建立资料库,并对所有材料进行归类,对数据进行三角验证[24]。然后,从本文的关键构念(任务复杂性、团队心智模型和交互记忆)出发,对经由三角验证的资料进行归类和整理,剔除无关信息。最后,通过案例对比分析得出结论。表4呈现了任务复杂性和团队心智模型的编码方案,对交互记忆系统的测量通过知识网络实现。

表4 核心构念编码方案

编码类属编码含义编码构成任务的要素的数量YS任务复杂性任务要素之间持续交互的程度HY要素数量和交互关系的变化幅度DT对于团队目标的理解MB团队心智模型对于团队任务的构成、程序和完成方式的理解RW对于团队成员承担的任务角色的理解CY

3 案例分析

3.1 任务复杂性及案例团队的归类

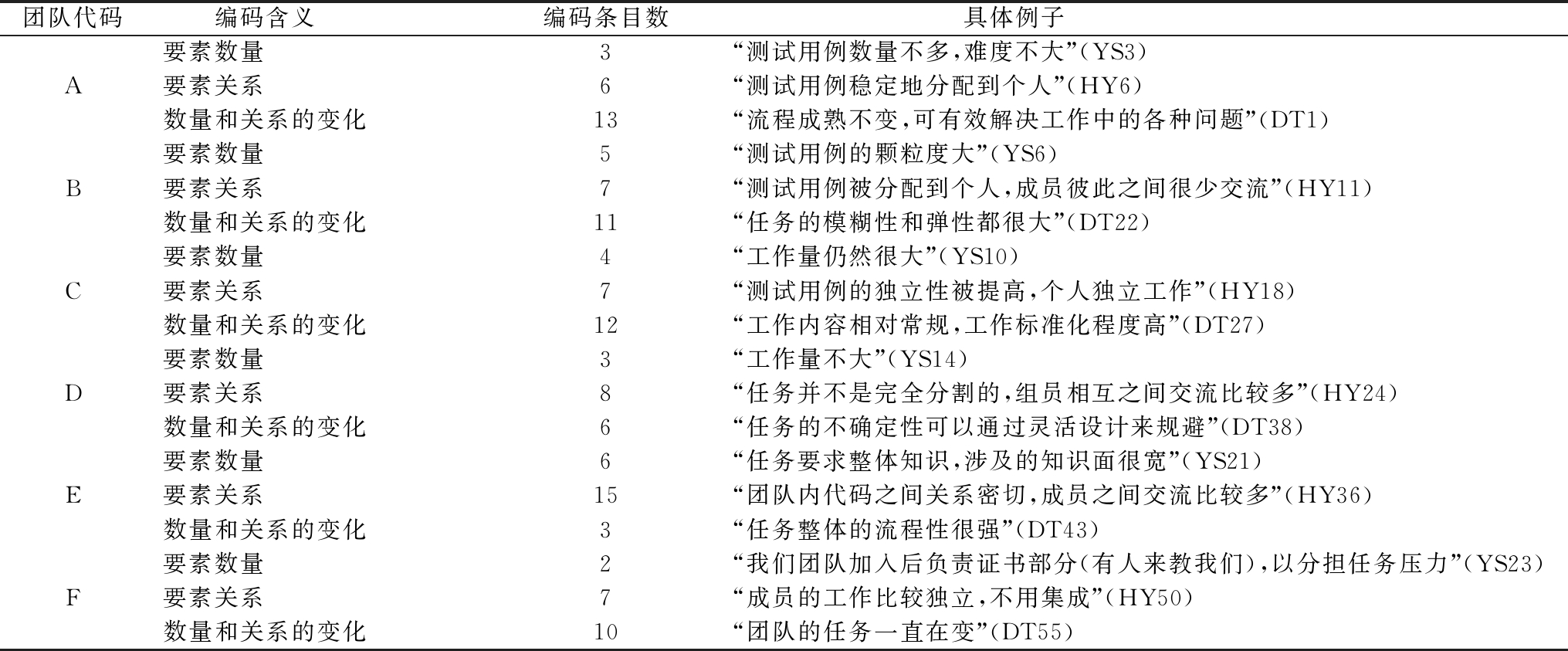

任务复杂性的编码结果如表5所示。

表5 任务复杂性编码结果

团队代码 编码含义编码条目数具体例子要素数量3“测试用例数量不多,难度不大”(YS3)A要素关系6“测试用例稳定地分配到个人”(HY6)数量和关系的变化13“流程成熟不变,可有效解决工作中的各种问题”(DT1)要素数量5“测试用例的颗粒度大”(YS6)B要素关系7“测试用例被分配到个人,成员彼此之间很少交流”(HY11)数量和关系的变化11“任务的模糊性和弹性都很大”(DT22)要素数量4“工作量仍然很大”(YS10)C要素关系7“测试用例的独立性被提高,个人独立工作”(HY18)数量和关系的变化12“工作内容相对常规,工作标准化程度高”(DT27)要素数量3“工作量不大”(YS14)D要素关系8“任务并不是完全分割的,组员相互之间交流比较多”(HY24)数量和关系的变化6“任务的不确定性可以通过灵活设计来规避”(DT38)要素数量6“任务要求整体知识,涉及的知识面很宽”(YS21)E要素关系15“团队内代码之间关系密切,成员之间交流比较多”(HY36)数量和关系的变化3“任务整体的流程性很强”(DT43)要素数量2“我们团队加入后负责证书部分(有人来教我们),以分担任务压力”(YS23)F要素关系7“成员的工作比较独立,不用集成”(HY50)数量和关系的变化10“团队的任务一直在变”(DT55)

在要素维度上,A、D、F团队水平较低,B、C、E团队水平较高。在访谈过程中,A团队成员表示,“个人工作涉及的知识并不多”(YS2),“只需要3-6个月就能上手”(YS1);D团队成员认为,“工作量处于中等水平”(YS15),“工作中的各种问题基本能通过已有知识解决”(YS13);F团队加入项目组后“负责证书部分,以分担任务压力”(YS23),任务已经实现高度模块化。由此可见,在A、D、F团队中,任务要素数量处于中等偏下的水平。反之,B团队成员称,“测试用例的周期很长”(YS4),“涉及很多复杂的知识”(YS7);C团队成员表示,“我们有5 000个以上的测试用例(A团队的测试用例为40个)”(YS9),“执行任务需要运行复杂的脚本”(YS12);E团队成员表示,“任务要求整体知识,涉及的知识面很宽”(YS21)。很显然,在B、C、E团队中,任务要素数量较多。

在互依性维度上,A、B、C、F团队水平较低,D、E团队水平较高,这可从各团队工作模式上得到反映。具体来看,从事测试工作的A、B、C团队均“针对任务运行,围绕已有产品平台工作,团队成员与测试线绑定,个体独立工作”,“团队成员之间很少需要交流”(HY3)。因此,对于这3个团队而言,任务要素能够被较好地划分到个体,团队成员无需与他人互动即可顺利地完成工作。尽管F团队从事开发任务,但往往是在一个大型开发项目的中后期接受任务,主要职责是分担原开发工作组的任务压力。此时,来自上游技术团队的技术文档已经完成任务分解(HY47,HY48),每个成员只需要独立完成自己的部分(HY49)即可。由于F团队承担的任务往往较为成熟,原始性开发成分较少,成员之间无需就任务本身展开很多交流(HY46)。反之,D、E团队的任务原始性开发成分较多,“全员参与任务开始前的规划会议”(HY21,HY22),共同完成“任务的细化和分配”(HY29);团队成员尽管“在工作方向上有差异,但实际工作中有很多联系”(HY23);在任务期间,“成员之间每天进行任务相关的交流”(HY30,HY43);在相对个体化的维护任务(HY38)中,团队也常常组建临时专家团队(HY39),来自不同领域、不同模块的专家(HY35)共同定位和解决来自各级测试和客户的复杂问题。因此,D、E团队任务的互依性水平较高。

在可变性维度上,A、C、D、E团队的水平较低,B、F团队的水平较高。在A、C团队中,“有一整套流程和惯例可用于解决工作中的各种问题”(DT11),“流程已经成熟不变且清晰、规范”(DT25,DT33)。在D、E团队中,“任务的不确定性可以通过灵活设计来规避”(DT38),“开发流程比较规范且有一定的时间表”(DT39,DT41),“任务整体的流程性很强”(DT43)。稳定的流程和惯例反映了较低水平的任务动态性;在B团队中,任务常常“缺乏明确标准,充满不确定性”(DT14,DT15,DT16),显得“开放且复杂”(DT17),“任务的模糊性和弹性都很大”(DT22);在F团队中,整个团队处于持续的任务迁移之中(DT46,DT47,DT48),“工作任务基本一年一换”(DT54),总在不断地“进入一个全新领域”(DT53)。因此,对照可变性维度的内涵,B、F团队任务的可变性水平较高。

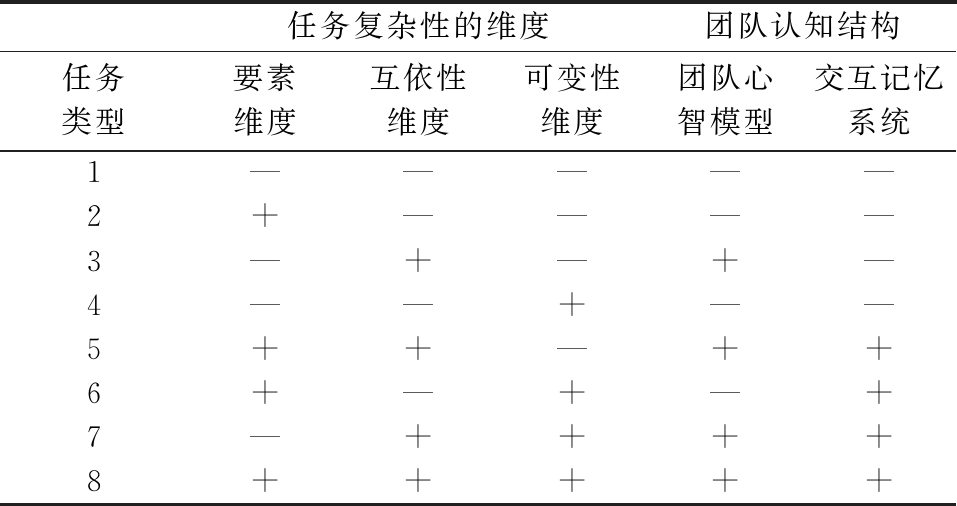

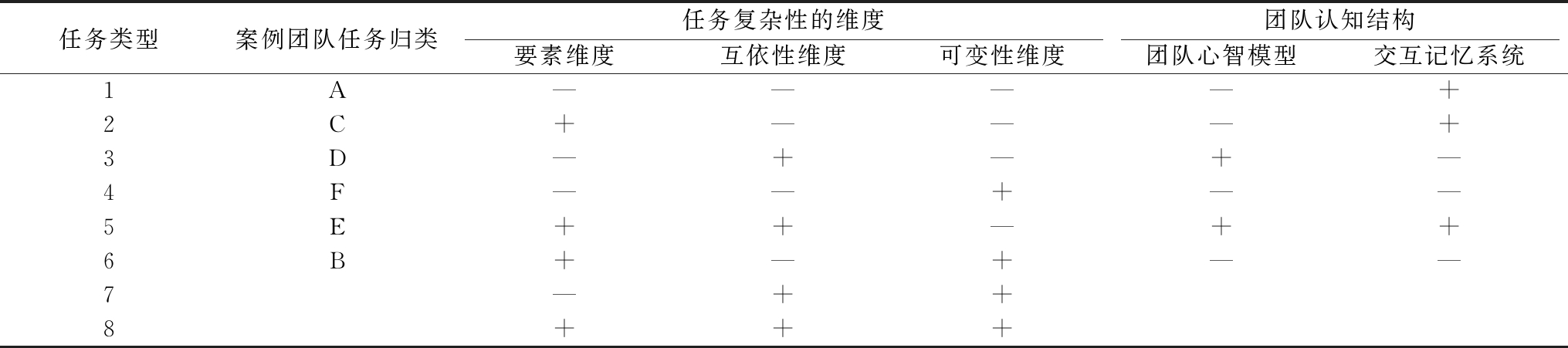

6个案例团队的任务归类如表6所示。

表6 案例团队任务归类

注:“+”表示高水平,“—”表示低水平

任务类型任务复杂性的维度要素维度互依性维度可变性维度案例团队任务归类1———A2+——C3—+—D4——+F5++—E6+—+B7—++8+++

3.2 案例团队认知结构分析

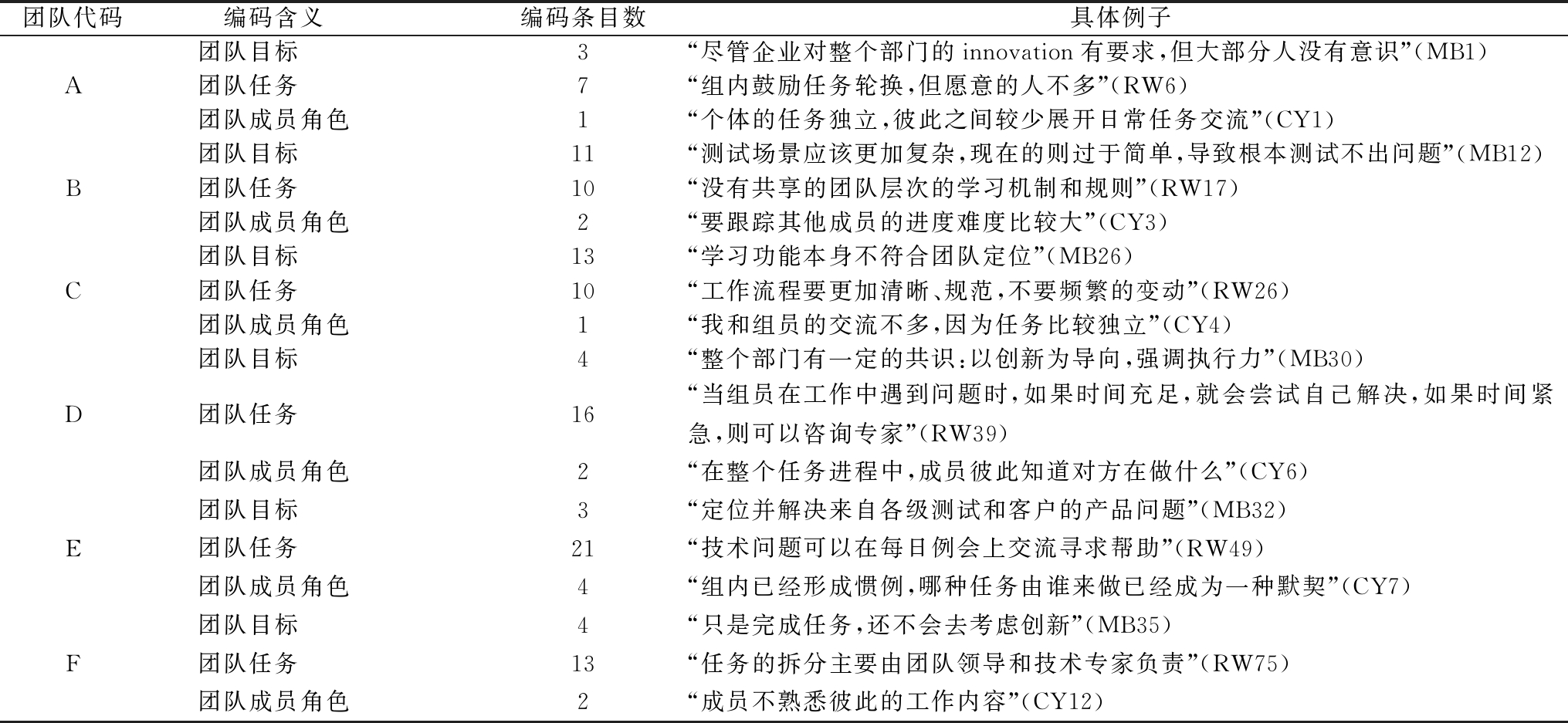

3.2.1 团队心智模型

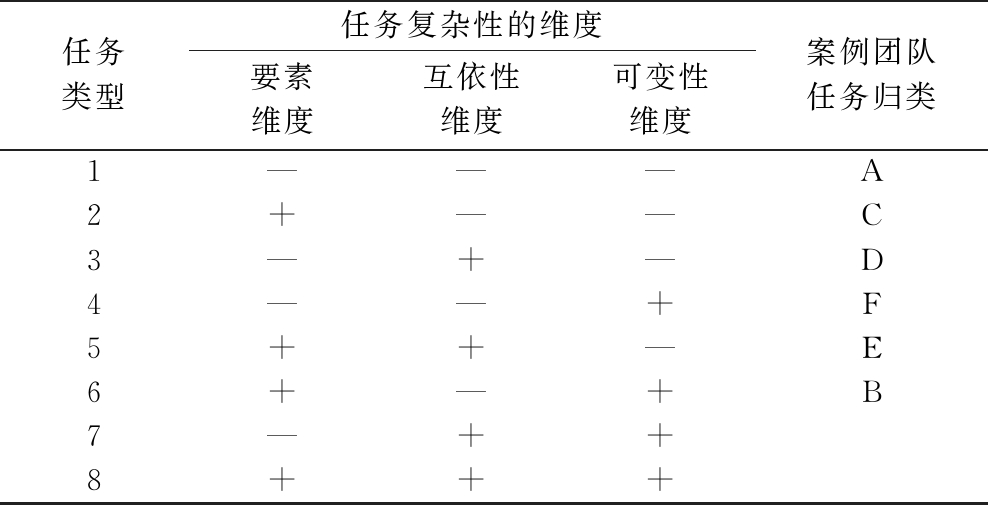

既有研究对团队心智模型的测量主要采用Pathfinder、相似性评分、多维标度法和认知地图法[25]。但在本研究中,每个案例团队任务之间存在差异,限制了Pathfinder、相似性评分和多维标度法的使用。同时,本研究需要对团队进行比较分析,使得认知地图法无法很好地发挥作用。鉴于此,参考相似性评分方法常用的问项[26],包括“你是否了解团队目标”、“你如何理解团队任务的构成、程序和完成方式”、“你是否了解团队成员承担的任务角色”等在内的问题,测量各团队的心智模型水平。团队心智模型编码结果如表7所示。

表7 团队心智模型编码结果

团队代码 编码含义编码条目数具体例子团队目标3“尽管企业对整个部门的innovation有要求,但大部分人没有意识”(MB1)A团队任务7“组内鼓励任务轮换,但愿意的人不多”(RW6)团队成员角色1“个体的任务独立,彼此之间较少展开日常任务交流”(CY1)团队目标11“测试场景应该更加复杂,现在的则过于简单,导致根本测试不出问题”(MB12)B团队任务10“没有共享的团队层次的学习机制和规则”(RW17)团队成员角色2“要跟踪其他成员的进度难度比较大”(CY3)团队目标13“学习功能本身不符合团队定位”(MB26)C团队任务10“工作流程要更加清晰、规范,不要频繁的变动”(RW26)团队成员角色1“我和组员的交流不多,因为任务比较独立”(CY4)团队目标4“整个部门有一定的共识:以创新为导向,强调执行力”(MB30)D团队任务16“当组员在工作中遇到问题时,如果时间充足,就会尝试自己解决,如果时间紧急,则可以咨询专家”(RW39)团队成员角色2“在整个任务进程中,成员彼此知道对方在做什么”(CY6)团队目标3“定位并解决来自各级测试和客户的产品问题”(MB32)E团队任务21“技术问题可以在每日例会上交流寻求帮助”(RW49)团队成员角色4“组内已经形成惯例,哪种任务由谁来做已经成为一种默契”(CY7)团队目标4“只是完成任务,还不会去考虑创新”(MB35)F团队任务13“任务的拆分主要由团队领导和技术专家负责”(RW75)团队成员角色2“成员不熟悉彼此的工作内容”(CY12)

A、B、C和F团队的团队心智模型水平较低。其中,A、B、C团队因属于同一部门,在团队心智模型水平上表现出一定的相似性。“尽管企业对整个部门的innovation有要求”(MB1,MB6,MB21),各团队的领导者将之视作团队目标的一部分,但“大部分人没有(相应)的意识”(MB1,MB6,MB21)。在A团队中,有成员认为“测试用例应尽可能覆盖客户和研发处易出现问题(高风险)的区域”(MB2),有成员则认为应开展全面测试(MB3);在B团队中,有成员认为团队“为了实现测试自动化而牺牲了场景复杂度”(MB12),对团队目标设置有意见;在C团队中,成员认为针对通信基础知识的学习并不符合自动化的目标(MB23,MB24),但团队领导则主推这种学习方式,将之视作团队目标的重要内容之一。由此可见,A、B、C团队尚未对团队目标理解达成一致。

对团队任务构成、程序和完成方式的理解方面,A、B、C团队同处较低水平。这3个团队的领导者同样鼓励任务轮换(RW3,RW10,RW18),但实际上团队成员对需要学习新知识比较排斥,任务轮换也不成功(RW2,RW11,RW22)。此外,B团队成员对目前“按照环境/设备来分配工作任务,以确保工作量的平均”的任务分配方式持反对意见(RW13),认为这不符合团队特点;C团队成员“在遇到问题时会先向其他成员求助”(RW24),而团队领导者则认为她才是组员的第一求助对象(RW19)。由此可见,对于团队任务相关问题,A、B、C团队的领导者和团队成员意见分歧很大。在任务角色上,鉴于团队成员任务彼此独立,个体没有动力了解他人的角色(CY1,CY2,CY4)。因此,A、B、C团队的团队心智模型水平较低。

F团队就团队目标达成一致,即“完成任务,分担其他团队的任务压力,保证任务不延期”(MB35,MB36,MB37)。但是,在团队任务细节和团队成员的任务角色上,F团队共享程度较低。在团队领导者和技术专家看来,整个团队总是“一起拆分任务、估计任务用时并投票”(RW72),但团队成员则觉得“任务的拆分主要由团队领导和技术专家负责”(RW75)。由于“成员的工作比较独立,不用集成”(CY11),团队成员并不熟悉彼此的工作内容(CY12)。总体来看,F团队的团队心智模型水平较低。

相对而言,D、E团队的团队心智模型水平较高,这与它们属于同一部门且在团队任务上有一定相似性有关。在团队目标上,“整个部门(D和E团队)有一定的共识:以创新为导向,强调执行力”(MB30);在团队任务方面,开发任务配备有相应的任务规划会议(RW29,RW36,RW37,RW46,RW60),允许所有成员参与任务拆分、细化、用时估计、认领和回顾。一旦遇到问题,个体可在每日例会上寻求帮助(RW42,RW49,RW62,RW64)。在两个团队中,成员已形成“在遇到问题时先自己探索,如情况紧急则咨询专家”的共识(RW39,RW43,RW61)。在团队成员任务角色上,由于任务认领在一次公共会议上完成,“成员彼此知道对方在做什么”(CY6),“彼此之间有很多任务相关的交流”(CY10)。在E团队中,“哪种任务由谁来做”甚至已经成为一种默契(CY7)。总体来看,D、E团队的团队心智模型水平较高。

综上可知,各团队实际团队心智模型水平与理论分析结果一致。A、B、C、F团队的任务互依性水平较低,团队心智模型水平也较低;D、E两个团队的任务互依性水平较高,团队心智模型水平也较高。

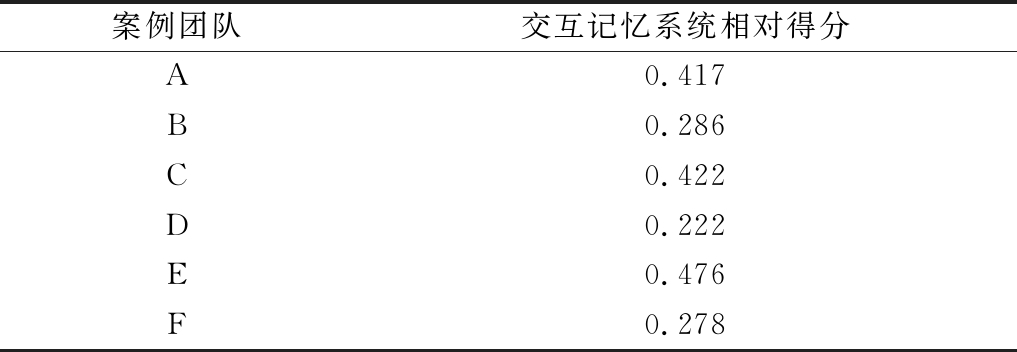

3.2.2 交互记忆系统

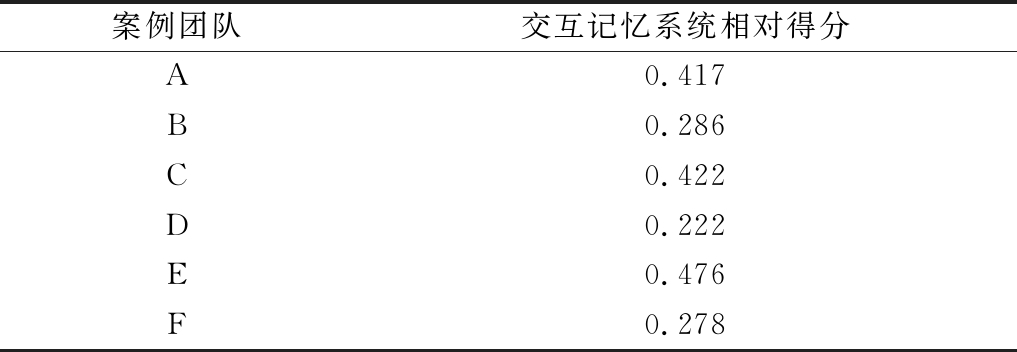

对于交互记忆系统,参考Lewis等[27]的做法,通过知识网络测量。假设团队有n人,根据各成员对下列问题“从你的团队成员身上,你获得过哪些知识帮助,又给他们提供了哪些知识帮助?”的回答,分析团队成员在多大程度上准确了解彼此的知识专长。当N成员从M成员处获得的知识帮助,与M成员所填写的自身知识专长有较大程度的关联性时,即认为N成员准确地把握了M成员的知识专长,团队交互记忆系统加1分,否则不加分。最后,用总分除以((n*(n-1)),得到团队交互记忆系统的相对得分。各团队得分如表8所示。

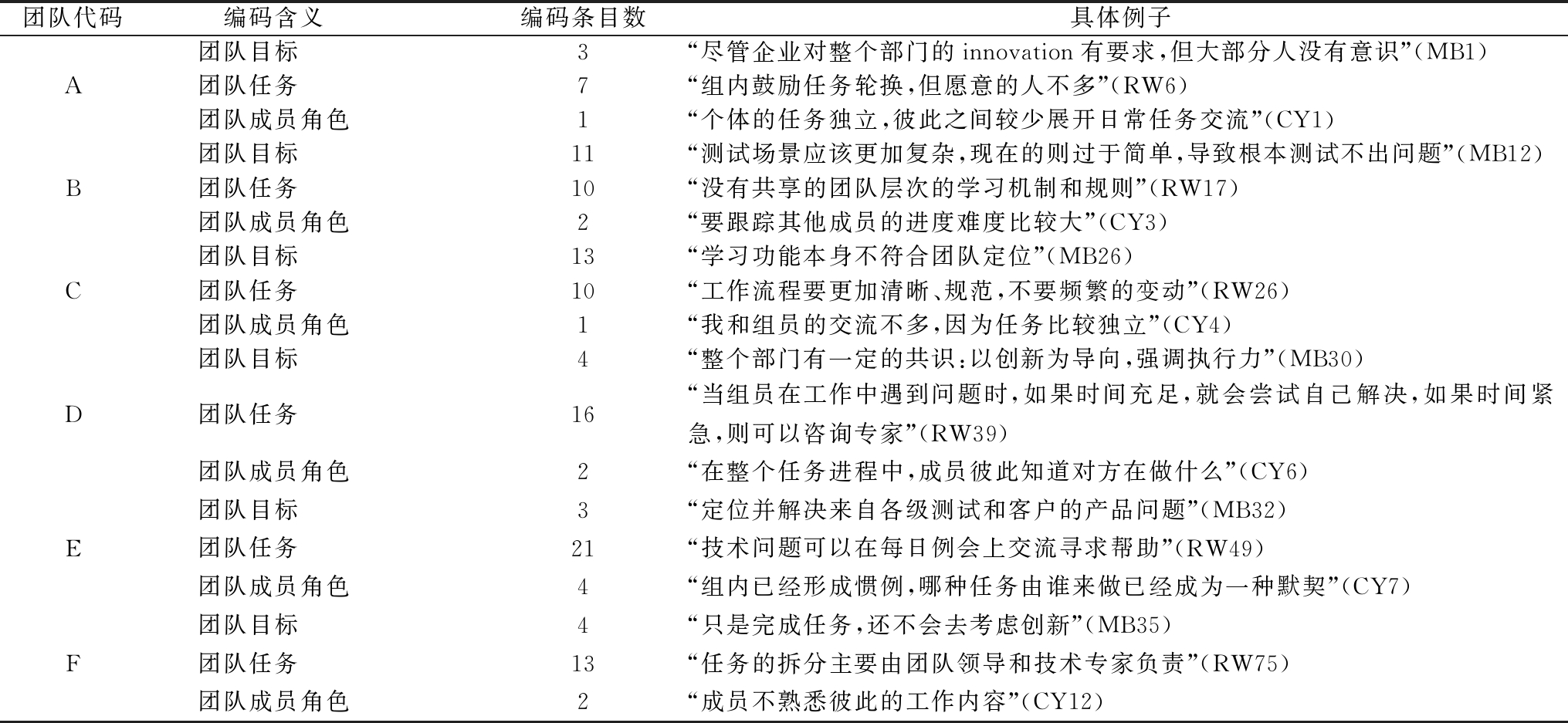

由表8可知,B团队的交互记忆系统得分远低于A、C团队;E团队的交互记忆系统得分远高于D、F团队。前者与理论分析完全相反,后者与理论分析完全相同。

表8 各团队交互记忆系统水平

案例团队交互记忆系统相对得分A0.417B0.286C0.422D0.222E0.476F0.278

案例分析综合结果如表9所示。对照表2,各团队的团队心智模型表现与理论预期一致,交互记忆系统表现则与理论预期存在部分出入:在A、B、C团队中,交互记忆系统水平完全倒置,本应拥有低水平交互记忆系统的A和C团队实际拥有较高水平的交互记忆系统,本应拥有高水平交互记忆系统的B团队实际上拥有较低水平的交互记忆系统。由此可见,除任务复杂性外,还存在其它决定因素影响团队认知结构。

表9 案例团队任务归类与团队认知结构

任务类型案例团队任务归类任务复杂性的维度团队认知结构要素维度互依性维度可变性维度团队心智模型交互记忆系统1A————+2C+———+3D—+—+—4F——+——5E++—++6B+—+——7—++8+++

3.3 任务复杂性与团队认知结构

由上述结果可知,任务复杂性并不必然决定团队最终的认知结构,这是因为任务复杂性的作用并不存在于真空之中,而是天然地受到团队合作过程中“人”这一因素的影响。尽管复杂任务要求成员之间彼此合作,从而尽快地从个体学习过渡到团队分享[1],但这一转变通常不是自发完成的,外部施加的管理规范显得非常重要。在团队中,正式管理规范一般由团队正式领导者提出,并由其通过一定方式在团队内部推广,最终对团队成员行为产生影响[28]。经进一步访谈和研究发现,除任务复杂性外,各案例团队认知结构还取决于其各自的正式管理规范。当正式管理规范与任务复杂性相匹配时,有助于团队工作的认知结构才得以涌现。

具体来看,各团队的团队心智模型表现之所以与理论预期一致,是因为团队领导者设置了与任务复杂性相匹配的团队工作模式。在A、B、C、F团队,考虑到任务互依性水平较低,任务由团队领导者分配(RW13,RW18,RW65),并且出于团队工作效率的考虑,在相当长的时间内保持分工不变(RW2,RW6,RW11,RW22,RW73)。这样一来,团队成员无法对团队目标、任务完成细节和彼此的任务角色形成清晰认知,导致团队心智模型水平较低。

在D、E团队中,团队领导者通过执行稳定的合作性任务流程,促进团队心智模型建立。其中,各种常规会议,包括开发任务开始前的两次规划会议(RW29,RW36,RW37,RW46)、任务结束后的回顾会议(RW34,RW48)以及用于解决即时问题的每日会议(RW33,RW42,RW49,RW56)发挥着关键作用。全员参与任务分析、拆分和用时估计,形成了关于任务构成和执行程序的共享理解。此外,任务认领是公开且自由的,使得团队成员对彼此的任务角色的形成一定了解。通过团队合作,经过一个个任务周期,“整个部门有一定共识,即以创新为导向,强调执行力”(MB30),此时团队成员对于团队目标的共享水平也较高。

另一方面,A、B、C团队的交互记忆系统表现之所以与理论预期存在出入,也是因为团队领导者设置了与任务复杂性不相匹配的团队工作模式。由上文可知,A、C团队承担的是简单任务,本就不需要高水平的交互记忆系统;B团队承担的是复杂任务,需要高水平的交互记忆系统。但是,正式管理规范错配使得实际结果与理论分析结果完全相反。进一步的访谈结果表明,属于同一部门的A、B、C团队,在实际工作中遵循同一种重要的团队学习机制,即基础的通信技术文档学习,并将之上升为团队目标(MB4,MB5,MB20)。对于团队内分工学习这一文档的目的,3位团队领导者达成共识,“通过每人贡献一个部分的方式构建团队内部知识库”(MB5)。在每周一次的内部工作坊上,个体成员讲解自己负责的主题,并回答来自听众的问题,这种常规的、分工明确的文档学习直接促成3个团队的交互记忆系统。

那么,为何A、B、C团队的交互记忆系统完备性存在巨大差异?这一结果应被归因于管理规范的实施力度。在访谈过程中,B团队的成员反映,该团队领导者“很多时候显得过分随和,尽管知道怎么做才更好,但很少坚持自己的计划,而其他两位团队领导者则相对来说比较强硬,会坚决要求个体成员履行自己的职责”。团队领导者的放任以及团队成员面临复杂任务的无助感,共同导致团队成员在通信技术文档学习中“较低的学习动机和较多的应付行为”,管理规范形同虚设。

然而,即便对于A、C团队,分工式团队学习带来的交互记忆系统在很大程度上也是无效的。由于基础的通信技术文档内容很多,且“与团队任务的关系很远”,这样的“交互记忆系统”很难直接服务于团队任务。尽管“团队领导者在学习主题和内容分配上会考虑团队成员的任务角色,且保持相对稳定性”,但是团队成员依然感觉“在实际工作中运用这些知识的机会不多”,以至于部分成员对团队学习内容颇有微词,认为它“过分要求整齐划一,忽视了员工的个性”(MB13)、“学习焦点有偏,不符合团队定位”(MB26)。因此,有理由认为A、C团队的交互记忆系统浮于表面,未能在团队任务完成中发挥实际作用,是对团队成员认知资源的一种损耗。归根到底,这是管理规范未能与任务复杂性相匹配所致。

反之,在D、E、F团队中,管理规范与任务复杂性匹配得当。在这3个团队中,所有管理规范都是为了更好地完成任务目标而设计的。对主要负责开发任务、兼做维护的D团队而言,相对稳定的任务执行方式和工作流程使得个体成员缺乏动机了解他人的知识专长;对任务压力较大、疲于应付的F团队而言,允许组员在各方面知识上依赖技术专家似乎是一个最可行的方案;在E团队中,复杂维护任务的定位和问题解决通常涉及个体能力范围之外的知识专长(YS21,HY33,HY35,RW51)。因此,为了更有效地完成任务,在E团队中,识别其他成员的知识专长在日常交流中受到鼓励,交互记忆系统也得以建立。

综上所述,本研究认为,只有当管理规范与任务复杂性相匹配,促进有助于任务复杂性降解的团队过程启动时,真正对任务执行有所助益的团队认知结构才能得以形成;否则,团队认知结构就可能是无效的或根本无法形成,团队认知资源的有效运用将在很大程度上受到制约。

4 结语

与以往关于团队认知的前因变量研究不同,本研究回归任务这一团队存在的根本目的,关注任务复杂性对团队认知结构的决定作用。通过多案例比较研究发现,只有当任务复杂性与管理规范相匹配时,团队认知才得以涌现。

本文基于团队任务这一根本因素展开研究,完善了相关研究结论:

(1)虽然理论研究认为任务对团队认知具有决定性作用[4],但这一观点迟迟未能得到实证研究的支持,而且相较于探讨团队任务的主效应,研究者们似乎对这一变量的调节作用情有独钟[7]。事实上,大多数相关研究开展的一个隐含前提是,研究对象的任务是同质或相似的。这是因为研究者们在研究知识型团队时,普遍使用的问卷研究方法抹杀了调研团队任务性质的差异[29]。本文通过多案例比较研究,在一定程度上打开了团队认知涌现的黑箱,阐明了团队任务与团队认知结构的关系。

(2)本研究明确了团队任务和管理规范的不同作用,补充了团队认知涌现相关研究。既有研究往往着重讨论个体层次的元素及其交互过程,倾向于将团队和组织层次的所有影响因素,如组织结构、企业文化、领导力、工作流程和任务性质等,统归于情境因素,探究它们对上述过程的调节作用,而没有考虑它们在逻辑上的优先序[4]。简而言之,已有研究对任务这一根本因素缺乏应有的关注[22]。本研究结果表明,团队成员个体对环境中存在信息的洞察力不仅与个体知识专长相关,更直接取决于团队任务性质。而团队成员是否应该且能够从个体学习转向个体分享以及团队学习和团队分享,又取决于任务性质和管理规范。

综上所述,本研究的理论贡献在于指出了任务这一根本要素对团队认知结构的决定作用。其中,复杂性被视作知识型任务的本质特征。不同于Wood[30]将任务复杂性分为成分复杂性、协调复杂性和动态复杂性的做法,本研究从系统科学的复杂性理论出发,对任务复杂性进行了全新的维度界定,并以此区分了不同的任务类型,有助于后续研究深入探讨基于复杂性的任务类型相关问题。本文的做法克服了上述层层映射的同构式命名引发的概念模糊性,意在促进学界对于任务复杂性这一构念的关注。此后,本文通过多案例比较研究,初步验证了任务复杂性和管理规范匹配对团队认知结构的作用。具体来说,团队任务复杂性决定了理想的团队认知结构,但这一认知结构最终能否涌现则取决于任务复杂性与管理规范的匹配程度。

本文研究结论对知识型团队建设实践具有明确的指导意义。对于知识型团队而言,团队心智模型和交互记忆系统并不总是必要的,团队任务复杂性是理想团队认知结构的决定因素。因此,在鼓励团队建立相应的认知结构之前,必须首先进行任务分析,评价其要素维度、互依性维度和可变性维度的水平。在此基础上,团队领导者应设计并实施与任务复杂性匹配的管理规范,引导团队形成必要的认知结构、避免建立不必要的认知结构,从而减少认知资源无端损耗。

本研究不足之处。本文案例研究样本数量较少,且任务类型7和8没有对应的案例团队,这一事实将对研究结果的可靠性产生一定影响。因此,后续研究可以扩大样本,尤其需要就从事任务类型7和8的团队进行深入探讨。

参考文献:

[1] GRAND J, BRAUN M T, KULJANIN G, et al. The dynamics of team cognition: a process-oriented theory of knowledge emergence in teams [J]. Journal of Applied Psychology, 2016, 101(10): 1353-1385.

[2] RESICK C J, MURASE T, RANDALL K R, et al. Information elaboration and team performance: examining the psychological origins and environmental contingencies [J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2014, 124(2): 165-176.

[3] 葛宝山, 生帆. 知识视角下跨界创业团队交互记忆系统作用机理研究 [J]. 科技进步与对策, 2019, 36(1): 115-121.

[4] KOZLOWSKI S W J, CHAO G T, GRAND J A, et al. Advancing multilevel research design: capturing the dynamics of emergence [J]. Organizational Research Methods, 2013, 16(4): 581-615.

[5] HINSZ V. Teams as technology: strengths, weaknesses, and trade-offs in cognitive task performance [J]. Team Performance Management, 2015, 21(5/6): 218-230.

[6] FULMER C A, OSTROFF C. Convergence and emergence in organizations: an integrative framework and review [J]. Journal of Organizational Behavior, 2016, 37(S1): S122-S145.

[7] 刘璇, 张向前. CAS理论视域下知识型团队冲突对团队创造力影响机理研究 [J]. 科技进步与对策, 2016, 33(8): 146-153.

[8] NAWANI J, RIXIUS J, NEUHAUS B J. Influence of using challenging tasks in biology classrooms on students′ cognitive knowledge structure: an empirical video study [J]. International Journal of Science Education, 2016, 38(12): 1882-1903.

[9] PIAGET J.The origins of intelligence in children[M]. New York: International Universities Press, 1952.

[10] OLDHAM G R, FRIED Y. Job design research and theory: past, present and future [J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2016, 136: 20-35.

[11] HARRISON D A, HUMPHREY S E. Designing for diversity or diversity for design? tasks, interdependence, and within-unit differences at work [J]. Journal of Organizational Behavior, 2010, 31(2/3): 328-337.

[12] MINGUELA-RATA B, CONCEPCION R-B M, LOPEZ-SANCHEZ J I. Knowledge complexity, absorptive capacity and weak ties [J]. Journal of Manufacturing Technology Management, 2012, 23(5): 578-592.

[13] ZANDER U, KOGUT B. Knowledge and the speed of the transfer and imitation of organizational capabilities: an empirical test [J]. Organization Science, 1995, 6(1): 76-92.

[14] SIMON H A. The architecture of complexity [J]. Proceedings of the American Philosophical Society, 1962, 106(6): 467-482.

[15] BAUMANN O, SIGGELKOW N. Dealing with complexity: integrated vs. chunky search processes [J]. Organization Science, 2013, 24(1): 116-132.

[16] STEINMANN D.The effects of cognitive feedback and task complexity in multiple-cue probability learning [J]. Organizational Behavior and Human Performance, 1976, 15(2): 168-179.

[17] HAEREM T, RAU D. The influence of degree of expertise and objective task complexity on perceived task complexity and performance [J]. Journal of Applied Psychology, 2007, 92(5): 1320-1331.

[18] 张钢, 乐晨. 团队有效性研究新进展: 团队适应研究综述 [J]. 科技进步与对策, 2017, 34(1): 154-160.

[19] CAMPBELL D J. Task complexity: a review and analysis [J]. Academy of Management Review, 1988, 13(1): 40-52.

[20] HAMILTON K, MANCUSO V, MOHAMMED S, et al. Skilled and unaware: the interactive effects of team cognition, team metacognition, and task confidence on team performance [J]. Journal of Cognitive Engineering and Decision Making, 2017, 11(4): 382-395.

[21] VAN DEN BOSSCHE P, GIJSELAERS W, SEGERS M, et al. Team learning: building shared mental models [J]. Instructional Science, 2011, 39(3): 283-301.

[22] 罗瑾琏, 韩杨, 钟竞. 群体交互记忆系统成因机制研究 [J]. 管理学报, 2015, 12(1): 80-87.

[23] ZAJAC S, GREGORY M E, BEDWELL W L, et al. The cognitive underpinnings of adaptive team performance in ill-defined task situations: a closer look at team cognition [J]. Organizational Psychology Review, 2014, 4(1): 49-73.

[24] MILES M B, HUBERMAN A M. Qualitative data analysis: an expanded source book [M]. Thousand Oaks: Sage, 1994.

[25] MOHAMMED S,KLIMOSKI R,RENTSCH J R.The measurement of team mental models: we have no shared schema [J]. Organizational Research Methods, 2000, 3(2): 123-165.

[26] SANTOS C M, UITDEWILLIGEN S, PASSOS A M. A temporal common ground for learning: the moderating effect of shared mental models on the relation between team learning behaviors and performance improvement [J]. European Journal of Work and Organizational Psychology, 2015, 24(5): 710-725.

[27] LEWIS K, BELLIVEAU M, HERNDON B, et al. Group cognition, membership change, and performance: investigating the benefits and detriments of collective knowledge [J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2007, 103(2): 159-178.

[28] TAGGAR S, ELLIS R. The role of leaders in shaping formal team norms [J]. Leadership Quarterly, 2007, 18(2): 105-120.

[29] ZHU Y-Q, CHEN H-G. Empowering leadership in R&D teams: a closer look at its components, process, and outcomes [J]. R&D Management, 2016, 46(4): 726-735.

[30] WOOD R E. Task complexity: definition of the construct [J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1986, 37: 60-82.

(责任编辑:林思睿)