0 引言

在生态文明新时代下,绿色创新是实现区域高质量发展的核心动力和现实要求。区域绿色创新追求的目标是技术、资源、经济和环境综合效益最大化,是新时代区域获取竞争新优势的源泉,而绿色创新效率是衡量区域创新资源合理配置程度的重要标尺。选取合理的指标及模型,系统评价我国不同区域绿色创新效率,把握绿色创新效率的区域动态演进轨迹及形成机理,有助于发现发展短板、找出全面提升绿色创新效率的政策着力点,对加快我国经济绿色转型升级具有重要指导意义。

近年来,国内专家学者对我国区域绿色创新效率进行了大量深入细致的研究,取得了丰硕成果。如韩晶[1]将环境污染物排放作为投入要素,运用DEA模型测度了2005—2010年中国3大区域30个省区的绿色创新效率,发现东部地区绿色创新效率处于领先地位,外资利用、产业结构调整对绿色创新效率提升具有积极的推动作用;张逸昕、林秀梅[2]运用SUPER—SBM(Slack Based Measure)模型对比分析2008—2012年中国内地内地30个省份的绿色创新效率,发现我国三大区域绿色创新效率自东向西呈现“梯度递减”趋势;孔晓妮、邓峰[3]运用非径向—双目标DEA模型测度了2013年我国内地30个省份的绿色创新效率;王冉、马丁[4]运用改进的四阶段DEA方法对2007—2012年中部六省绿色创新效率进行比较分析;殷群、程月[5]引入废水和废气排放量等指标,运用SBM模型对2009—2013年全国30个省份绿色创新效率进行测算,发现绿色创新效率最好的是东部地区,其次为中部地区,最差的是西部地区;吴美琴等[6]运用网络SBM 模型测算了2009—2013年我国三大区域30个省份的绿色创新效率;孙宏芫[7]运用SFA方法测算2004—2014年中国三大区域30省份的绿色技术创新效率,发现东部绿色技术创新效率并未领先西部,制度优化、居民文化素质水平提升对绿色技术创新效率具有积极影响,而要素市场扭曲、政府对创新活动资助等因素则具有阻碍作用;刘章生、宋德勇、弓媛媛[8]运用全局SBM函数和GML指数分析了2003—2013年中国省际绿色创新效率的时空演变规律及其收敛性;肖黎明、高军峰、刘帅[9]运用随机前沿模型超越对数产出距离函数分析了2000—2014年我国30个省的绿色技术创新效率空间梯度变化趋势;刘明广(2017)运用组合DEA模型对我国内地30个省份2005—2014年的绿色创新效率进行了评价分析;彭文斌、程芳芳、路江林[10]运用Super—SBM模型测算了2005—2014年我国各地30个省份的绿色创新效率,研究表明,正式环境规制与绿色创新效率之间存在U型关系;孟卫东、傅博[11]运用非径向DEA—RAM模型测算2005—2014年我国30省份的绿色创新效率,指出人才聚集、开放程度、环境管制与政府角色等差异是造成绿色创新效率空间异质性的重要原因;沈能、周晶晶[12]运用Meta—frontier效率函数测算了2008—2012年我国三大区域的绿色创新效率,并运用结构方程分析了影响绿色创新效率的关键因素;陈景新、张月如[13]运用SBM模型对2008—2015年中国内地三大区域30个省份绿色创新效率进行测算,指出我国区域绿色创新效率东高西低,对外开放、技术市场成熟度、产业结构、环境规制对不同区域绿色创新效率的影响存在明显差异;杨树旺等[14]运用SBM模型测度了2005—2014年长江经济带11个省市绿色创新效率,并运用ESDA方法分析了绿色创新效率空间分异特征;许慧、李国英[15]运用基于SBM模型的GML指数模型测算了2011—2016年中国工业分行业绿色创新效率,发现中国整体工业行业绿色创新效率增长主要源于技术水平提升;钱丽等[16]运用共享投入关联两阶段DEA模型测度了2008—2015年中国内地30个省份工业企业绿色研发和成果转化效率,发现东部和西部地区企业绿色研发效率均值相对较高,中西部地区成果转化效率较低;肖黎明、张仙鹏[17]运用改进的SFA模型对2004—2015年我国内地30个省份绿色创新效率进行测度和分析;吴传清、申雨琦[18]采用考虑非期望产出的Super—SBM模型测度了2005—2015年我国内地四大区域30个省份装备制造业绿色创新效率;梁圣蓉、罗良文[19]基于1999—2013年我国内地30个省份大中型工业企业数据,用DEA法测算绿色技术创新效率,发现技术循环累积效应对绿色技术创新效率提升作用显著。

总体上看,目前有关我国区域绿色创新效率的研究得出了两种截然不同的结论:一种观点是认为,从东到西存在区域梯度落差规律;另一种认为,东部地区相较其它地区并没有显著的领先优势。出现上述结论分歧的主要原因在于评价指标选取存在差异。评估区域绿色创新效率的主流模型是SBM模型,其突出特征是,在解决径向模型对无效率测量未包含松弛变量问题时,由于其目标函数使效率值最小化,会导致非有效决策单元(Decision Making Unit, DMU)的表现被低估,使得改善潜力被高估[20]。为了使区域绿色创新效率评估结果更接近真实情况,参考大量文献,本文兼容并蓄不同指标体系的优点,采用APARICIO等[21]提出的非期望Minds模型,以有效解决SBM模型的固有缺陷。

1 研究设计

1.1 模型构建

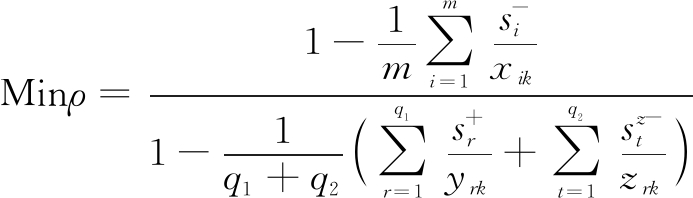

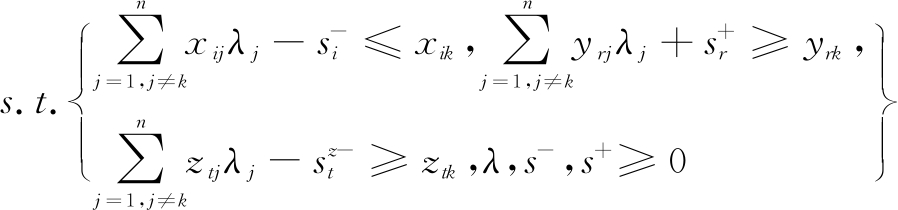

假设决策单元(DUM)数量为n个,每个DUM有m种投入、q1种期望产出和q2种非期望产出,λ为DMU的权重,s-、s+和sz-分别为投入、期望产出和非期望产出的松弛变量,vi、μr和μt分别为投入、期望产出和非期望产出的权重,ρ为DMU的效率值。

首先,通过SBM模型找出DEA有效的DMU集合,记为集合(E)。

式中,i=1,2,…,m;j=1,2,…,n;j≠k;r=1,2,…,q。

其次,以集合(E)为初始参考集,求解以下混合线性规划,得到Minds效率值。

1.2 评价指标

运用Minds模型测评区域绿色创新效率,首先需要科学合理地选择区域绿色创新系统投入与产出指标。

(1)投入指标。区域绿色创新系统投入主要包括人力、资金和资源。其中,人力投入(x1)用区域R&D人员全时当量(人年)表示;资金投入(x2)用区域R&D经费(万元)表示;资源投入(x3)用区域电力消费量(亿千瓦小时)表示。

(2)产出指标。区域绿色创新系统产出既有期望产出,也有非期望产出。在期望产出中,科技产出(y1)用区域专利授权数(件)表示;技术价值产出(y2)用区域技术市场成交额(万元)表示;市场价值产出(y3)用区域新产品销售收入(万元)表示。非期望产出(y4)用区域环境污染综合指数表示。借鉴宋马林和王舒鸿[22]以及曹霞和于娟[23]的研究成果,选取区域工业废气、废水和固体废弃物表示非期望产出,先用极差法对指标原始数据进行无量纲化处理,然后用层次分析法(AHP)计算权重,分别为0.391 3、0.347 8和0.260 9,最后通过累加求和方法计算得到区域环境污染综合指数。

2 区域绿色创新效率测评

2.1 区域绿色创新效率综合测度

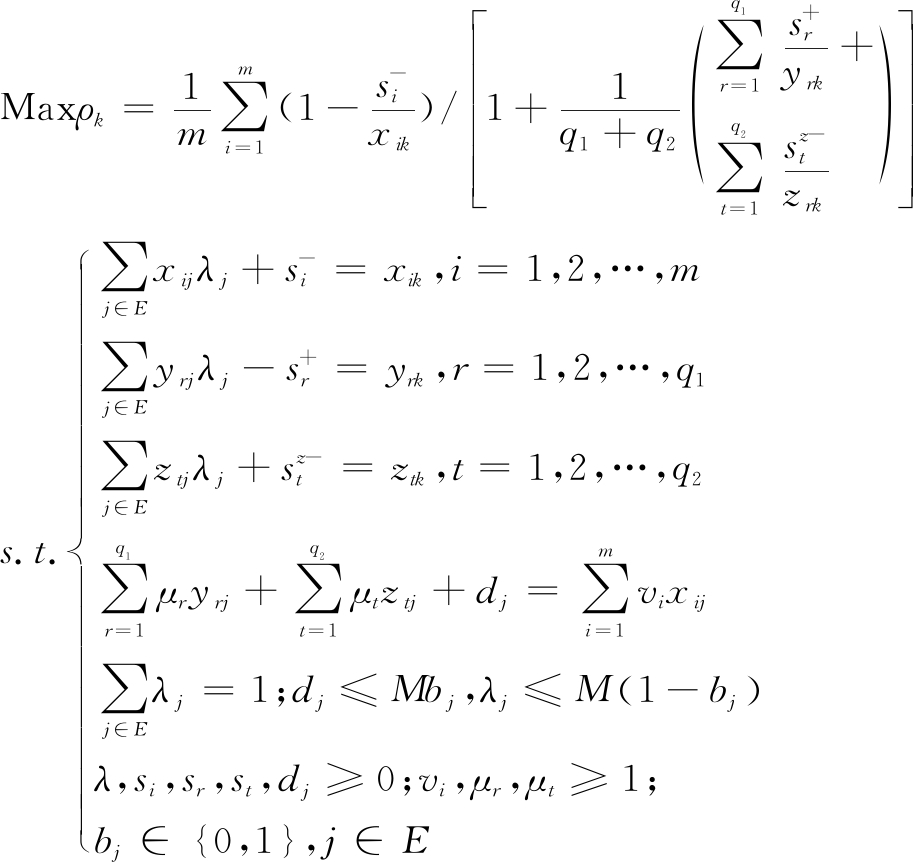

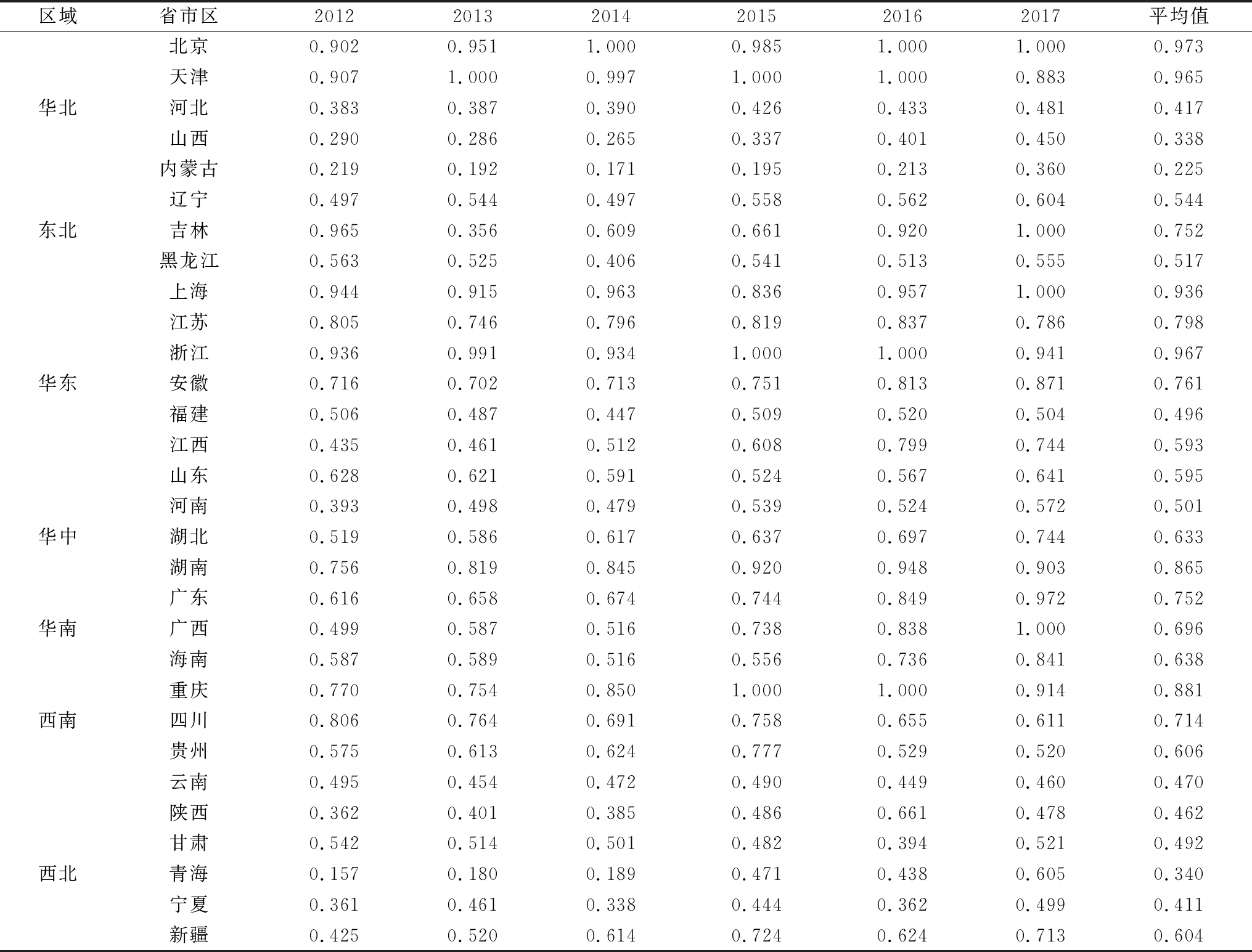

本文以我国内地7大区域绿色创新系统为研究对象,原始数据主要来自2013—2018年《中国统计年鉴》和2012—2017年各省市区环境统计年报及统计公报。根据上文模型计算得到我国内地七大区域30个省份2012—2017年的绿色创新效率(见表1)。

华北地区绿色创新效率在空间上呈现双核心高、周边低的分布格局。其中,双核心北京和天津绿色创新效率表现比较突出,在3年内均达到DEA有效,由于科技创新的市场价值和技术价值相对较低,而环境污染综合指数相对较高,导致河北、山西和内蒙古绿色创新效率呈现波动式上升的演化趋势,但总体相对较低,尤其是内蒙古绿色创新效率的平均值仅有0.225,全国垫底。深层原因在于,河北省承接了北京的高能耗产业和自身产业结构重型化,加上创新能力不足,导致绿色创新效率相对低迷;山西省产业结构以资源型黑色产业为主,加上北京和天津对其技术辐射力度弱小,制约了绿色创新效率提升;内蒙古经济发展严重依赖能源工业,产业链短,产业层次整体较低,科技对经济发展的贡献度不高,最终导致绿色创新效率低下。

东北地区绿色创新效率在空间上呈现“山”字形分布格局,即位于中间的吉林绿色创新效率最高,两边的辽宁和黑龙江绿色创新效率相较低。东北三省中,唯有吉林绿色创新效率在2017年达到DEA有效。辽宁的专利授权数、技术市场成交额、新产品销售收入在东北地区最高,同时R&D人员全时当量、R&D经费支出、能源消耗总量以及环境污染综合指数在东北地区也是最高的,高成本抵消了创新产出优势,导致绿色创新效率表现并不突出。与辽宁不同,吉林的R&D人员全时当量、R&D经费支出、能源消耗总量和环境污染综合指数在东北地区均是最低的,但其新产品销售收入较高,所以吉林绿色创新效率在东北地区最高。黑龙江的创新发展中人力、物力、资源消耗和环境成本处于东北地区的中间位置,但新产品销售收入在东北地区最低,创新成果产业化能力不足制约了黑龙江绿色创新效率提高。

华东六省一市绿色创新效率在空间上分化为3级。其中,浙江和上海为第一梯队,分别有2年和1年的绿色创新效率达到DEA有效,均值在0.9以上。浙江省绿色创新效率表现突出的原因在于把财政科技支出集中投向创新链的关键环节,发挥出“四两拨千斤”的功效,而科技特派员制度保障了绿色创新人才供给;江苏和安徽为第二梯队,绿色创新效率平均值在0.7~0.8之间;福建、江西和山东为第三梯队,绿色创新效率平均值在0.6以下。福建和江西R&D经费支出比例在全国范围内处于偏低水平,制约了绿色创新有效产出,导致绿色创新效率相对低下。山东省产能过剩比较严重,“僵尸”企业比较集中,导致绿色创新效率上升后劲乏力。

华中三省绿色创新效率在空间上呈现由北到南逐级上升的演化趋势。其中,河南绿色创新效率平均值不足0.6,主要原因在于河南省R&D人员全时当量、能源消耗和环境污染综合指数在华中三省中最高,但技术市场成交额和新产品销售收入最低,创新成果市场化、商品化和产业化水平不足严重制约了河南绿色创新效率提升;湖北绿色创新效率平均值在0.6~0.7之间;湖南绿色创新效率平均值在0.8~0.9之间,主要原因是湖南的R&D人员全时当量、R&D经费支出、能源消耗总量在华中地区最小,作为非期望产出的环境污染综合指数也较低,但新产品销售收入却是华中地区最高的。

华南地区三省份中,广东省绿色创新效率严格递增,在2012—2016年处于领先位置;广西以工业开发区为载体,发展循环经济,强化技术创新,在2017年成功实现了绿色创新效率的“逆袭”,达到DEA有效;海南绿色创新系统各种投入要素水平低,创新产出也低,导致海南绿色创新效率呈现先升后降再上升的演变轨迹。

西南地区绿色创新效率平均值在空间上泾渭分明,层次落差比较大。创新实力相对雄厚的重庆和四川绿色创新效率交替领先,2012—2013年,四川绿色创新效率在西南地区处于领先地位,2014年重庆绿色创新效率保持领先态势并在2015—2016年达到DEA有效;由于创新人才相对不足,贵州和云南绿色创新效率相对落后,但二者注重生态文明建设,环境污染综合指数相对较低。云南能源消耗高于贵州,但科技创新的核心产出专利授权量却低于贵州,导致云南绿色创新效率滞后于贵州。

西北地区绿色创新效率平均值最好的是新疆,最差的是青海,陕西、甘肃和宁介于二者之间。新疆整体绿色创新效率良好主要归功于充分利用了内地和对口科技支持和持续加大财政科技支出;陕西虽然在专利授权数、技术市场成交额、新产品销售收入等方面在西北地区处于第一的位置,但投入要素R&D人员全时当量、R&D经费支出不是非期望产出环境污染综合指数也一直居高不下,污染粗放型创新模式最终导致陕西绿色创新效率低于预期;青海创新投入相对较少,创新产出中专利授权量和新产品销售收入均在七大地区30个省份中垫底,导致其绿色创新效率位居全国倒数第三;宁夏和甘肃的创新产出略微领先青海,其绿色创新效率稍高于青海。

2.2 区域绿色创新效率演进分析

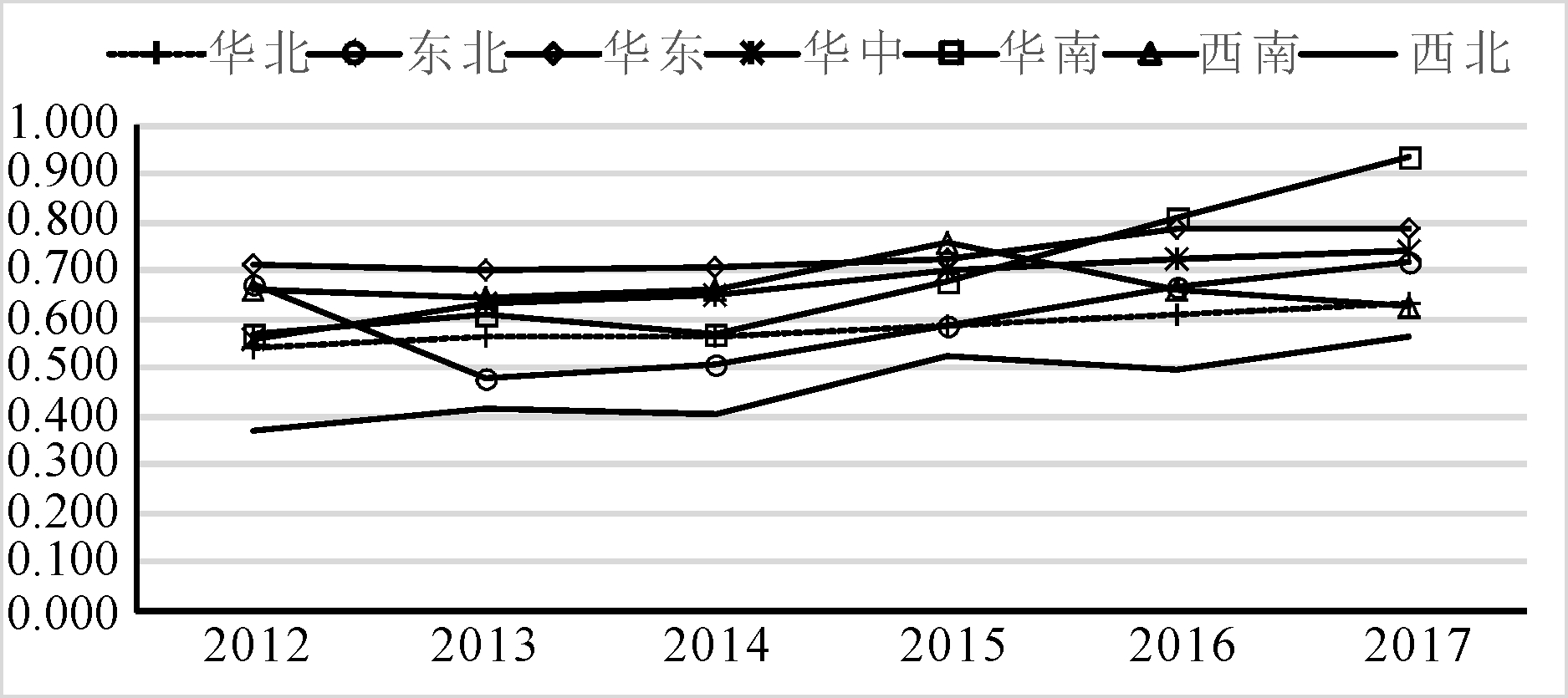

根据表1的相关数据计算获得我国7大区域绿色创新效率随着时间演变的轨迹,如图1所示。可以看出,2012—2017年,受河北、山西和内蒙古影响,华北地区绿色创新效率中低速提升,2017年比2012年提升了9.4个百分点,年均提升1.57个百分点;东北地区绿色创新效率呈现斜U型演化态势,先由2012年的0.675下降到2013年的0.475,然后快速拉升至2017年的0.72。与2012年相比,2017年东北地区绿色创新效率仅提升了4.5个百分点,年均提升0.75个百分点。2012—2014年华东地区绿色创新效率位居七大区域之首,2015—2017年则是退居第二位,整体呈缓慢上升,与2012年相比,2017年华东地区绿色创新效率提升了7.4个百分点,年均提升幅度仅领先东北地区和西南地区;华中地区绿色创新效率提升速度较快,于2013和2015年连续跃升2个台阶,自2013年起就一直牢牢占据七大区域中第三的位置;与2012年相比,2017年华中地区绿色创新效率提升了18.4个百分点,年均提升约3个百分点;受海南绿色创新水平不高的影响,华南地区绿色创新效率在2012—2014年表现相对平稳。2015年后,得益于广东实施创新驱动和“腾笼换鸟”战略以及广西绿色工业园建设,华南地区绿色创新效率突飞猛进,2016—2017年超越华东地区。2016年和2017年华南地区绿色创新效率先后突破0.8和0.9的大关,后来居上成为七大地区之首。与2012年相比,2017年华南地区绿色创新效率提升了37个百分点,年均提升6.17个百分点,2012—2017年,我国七大区域中仅西南地区绿色创新效率以2015年为分水岭,呈现先升后降的平滑倒U型演变态势。与2012年相比,2017年西南地区是唯一出现绿色创新效率负增长的地区;西北地区绿色创新效率呈现波动式上升演化趋势,但一直位于七大区域之末。与2012年相比,2017年西北地区绿色创新效率提升了19.4个百分点,年均提升3.23个百分点,提升速度在七大地区中位居第二。

表1 我国各省份绿色创新效率(2012—2017年)

区域省市区201220132014201520162017平均值北京0.9020.9511.0000.9851.0001.0000.973天津0.9071.0000.9971.0001.0000.8830.965华北河北0.3830.3870.3900.4260.4330.4810.417山西0.2900.2860.2650.3370.4010.4500.338内蒙古0.2190.1920.1710.1950.2130.3600.225辽宁0.4970.5440.4970.5580.5620.6040.544东北吉林0.9650.3560.6090.6610.9201.0000.752黑龙江0.5630.5250.4060.5410.5130.5550.517上海0.9440.9150.9630.8360.9571.0000.936江苏0.8050.7460.7960.8190.8370.7860.798浙江0.9360.9910.9341.0001.0000.9410.967华东安徽0.7160.7020.7130.7510.8130.8710.761福建0.5060.4870.4470.5090.5200.5040.496江西0.4350.4610.5120.6080.7990.7440.593山东0.6280.6210.5910.5240.5670.6410.595河南0.3930.4980.4790.5390.5240.5720.501华中湖北0.5190.5860.6170.6370.6970.7440.633湖南0.7560.8190.8450.9200.9480.9030.865广东0.6160.6580.6740.7440.8490.9720.752华南广西0.4990.5870.5160.7380.8381.0000.696海南0.5870.5890.5160.5560.7360.8410.638重庆0.7700.7540.8501.0001.0000.9140.881西南四川0.8060.7640.6910.7580.6550.6110.714贵州0.5750.6130.6240.7770.5290.5200.606云南0.4950.4540.4720.4900.4490.4600.470陕西0.3620.4010.3850.4860.6610.4780.462甘肃0.5420.5140.5010.4820.3940.5210.492西北青海0.1570.1800.1890.4710.4380.6050.340宁夏0.3610.4610.3380.4440.3620.4990.411新疆0.4250.5200.6140.7240.6240.7130.604

3 区域绿色创新效率演进机理

3.1 模型构建

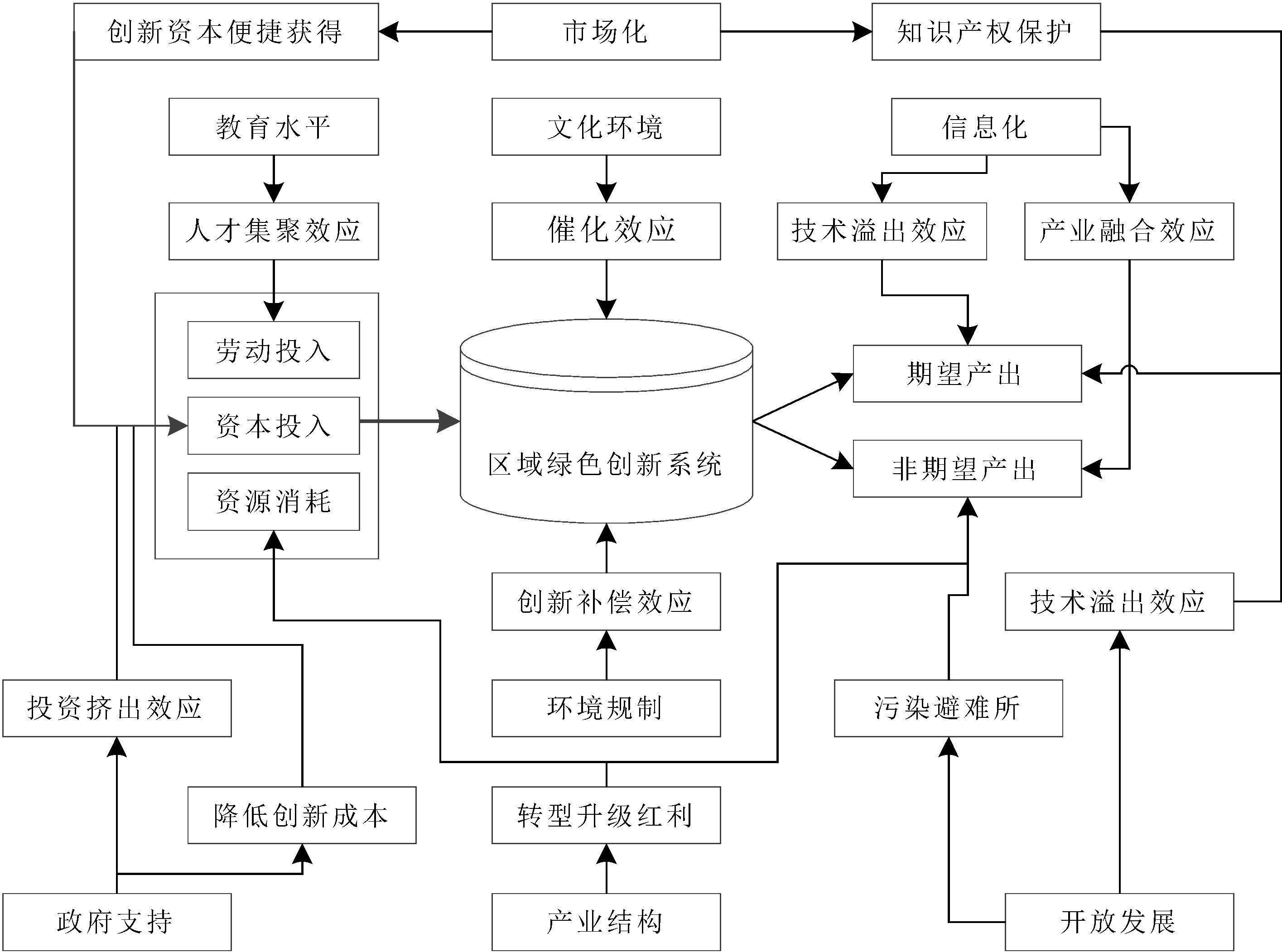

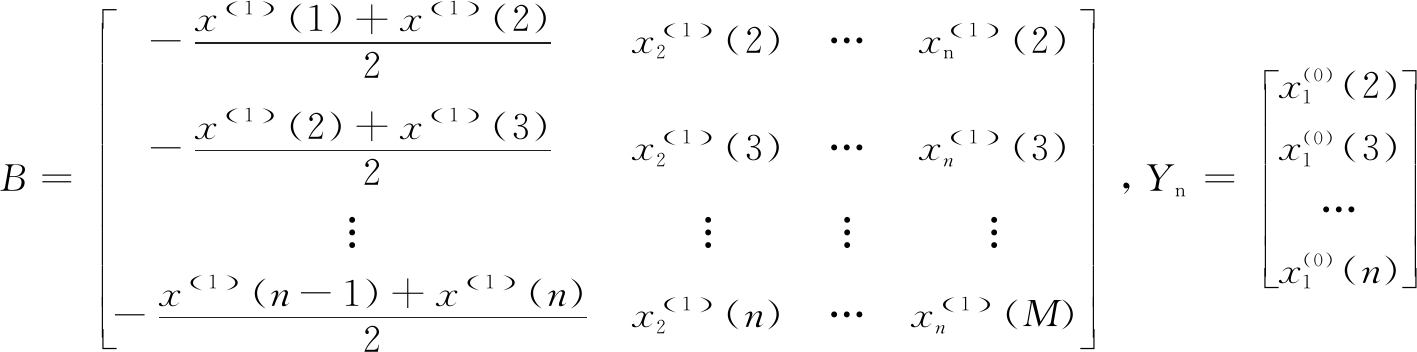

灰色动态模型(Grey Dynamic Model,GM)是以灰色生成函数为基础、以微分拟合为核心,将时间序列转化为微分方程,建立的抽象系统发展变化动态模型[24]。形成机理分析采用灰色系统GM(1, n)模型,该模型主要用于系统演化动态分析,可以反映不同驱动变量对系统特征变量变化率的影响[25]。GM(1, n)模型构建步骤如下:

假设n个变量X1,X2,…,Xn组成原始数列:

对上述数列进行一次累加生成得到新的数列:

建立微分方程:

运用最小二乘法求得系数向量,计算公式为:

其中,B为累加矩阵,Yn为常数项向量,表达式为:

根据系数向量可以得到多因素驱动下的系统动态分析方程即GM(1, n)模型。

其中, 为

为 的紧邻均值生成数列。

的紧邻均值生成数列。

在GM(1, n)模型中,-a是系统发展系数,反映了系统的可持续发展能力;bi是驱动系数,0i表示i指标对系统演化发展起到抑制作用;bi<0表示i指标对系统演化发展起到制约作用。

3.2 影响因素选取

区域绿色创新效率时空演变是众多因素综合作用的结果,借鉴最新研究成果,从开放发展[14]、环境规制、政府支持[26]、产业结构[1]、信息化[27]、文化环境、教育水平[28]、市场化[29]等方面加以分析,探寻区域绿色创新效率提升路径。其中,开放发展(%)用外商直接投资额占GDP的比重表示;环境规制(%)用工业污染治理投资占工业增加值比重表示;政府支持(%)用财政科研支出占GDP比重表示;产业结构(%)用第三产业的GDP占比表示;信息化(%)用互联网普及率表示;文化环境(册)用人均拥有公共图书馆藏量表示;教育水平(人)用每十万人口平均在校大学生数表示;市场化指数由人均社会消费品零售总额、非公企业全社会固定资产投资占全社会固定资产投资比重和私营企业主营业务收入占规模工业企业主营业务收入比重等3个指标标准化处理后合成得到。

3.3 机理分析

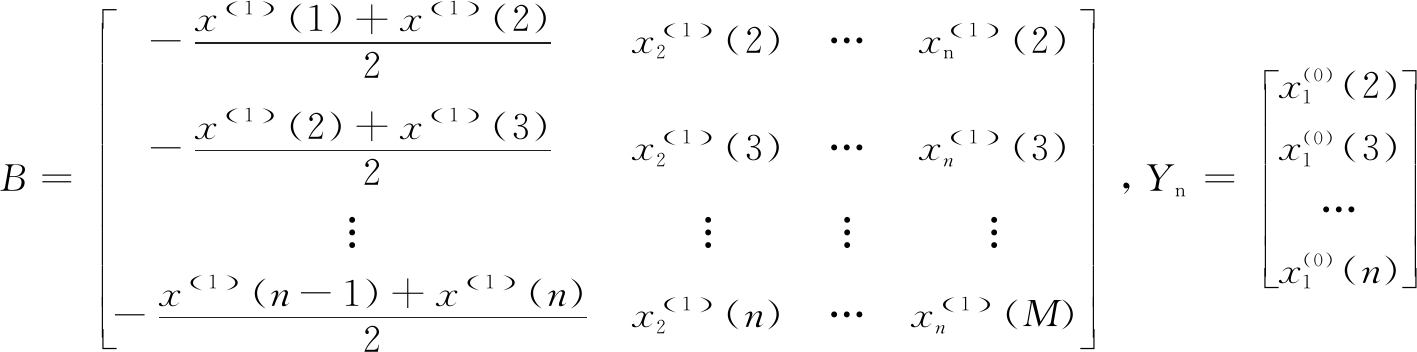

区域绿色创新效率演进轨迹不仅取决于区域绿色创新系统投入与产出要素数量和质量变化,也与系统运行的外部环境紧密关联。不同影响因素对区域绿色创新效率的影响机理存在显著差异,开放发展、环境规制、政府支持、产业结构、信息化、文化环境、教育水平、市场化等不同类型因素协同推进区域绿色创新效率时空格局动态演变,其作用机理如图2所示。

开放发展可能对工业经济发展产生“污染避难所”和“污染光环”双重效应[30],并且有利于获取外商投资带来的技术溢出效应,从而推动技术创新效率增长,提升区域产品在全球价值链中的地位。

“波特假说”认为,合理的环境规制具有创新补偿效应,即环境规制能诱发绿色技术创新[31]:发展初期,大量环境污染治理支出可能导致企业生产成本提升、绿色产出下降,进而降低绿色创新效率,但同时也会倒逼企业积极开展绿色技术创新;随着环境日益改善,污染治理成本大幅度下降,绿色创新加速实现区域环境与经济效益“双赢”。

地方政府财政支出对绿色创新而言是一把“双刃剑”。一方面,适度的财政支持能补偿企业创新资金缺口,降低企业创新风险和成本,提升企业绿色创新的积极性和持续性;另一方面,过度的财政支持会对企业绿色技术创新投资产生挤出效应,增强企业对财政支持的依赖性。

产业结构由重型化、硬型化向轻度化、柔性化转型,由高载能、高污染向低消耗、绿色化升级,加速了生态化产业体系的形成和壮大,降低了绿色创新资源投入,减少了废弃物排放,降低了绿色创新系统的非期望产出水平,促使产业网络沿着价值链不断攀升,充分释放产业结构优化红利,进而提升区域绿色创新绩效。

在智能化时代,信息流对创新活动的作用比物质流和资金流有过之而无不及。创意的产生往往是创新主体于外在信息刺激的反应物,信息不仅是企业创新的基础性资源,信息化网络更是企业创新必不可少的手段。高度发达的信息化网络有助于技术水平低下的地区捕获发达地区的技术溢出效应,进而缩小地区间绿色创新技术鸿沟。同时,加速产业融合发展,降低非期望产出水平。

文化环境潜移默化地影响着创新主体思维模式、价值取向、行为方式及创新方法,进而影响区域创新活动的广度和高度:包容失败、鼓励创业的区域文化氛围有助于提升创新活动的频率和创新成果产业化水平,最终影响区域创新效率。

教育是积累创新人力资本的核心途径,教育水平甚至决定了区域创新能力强弱。较高的区域教育水平是加快人力资源向人力资本转化、集聚的前提和基础,区域人力资本集聚度越高,其消化吸收新知识、新技术的能力越强,创新行为更活跃,创新活动的持续性更高,有助于区域绿色创新效率跨越式提升。

市场化水平是影响企业技术创新的重要因素之一。市场化水平高的区域可以依托市场机制对创新资源进行优化配置,高效整合有限的创新资源。价格杠杆的有效运用有助于企业将外在资源环境成本内化于企业创新活动中。区域市场化水平越高,知识产权保护力度越大,既能保障企业技术创新收益,又强化了企业创新动机。区域市场化水平高,区域内的企业可以相对便捷地在资本市场筹集到创新资金,更专注于创新水平提升,从而推动创新效率提高。

3.4 实证结果及分析

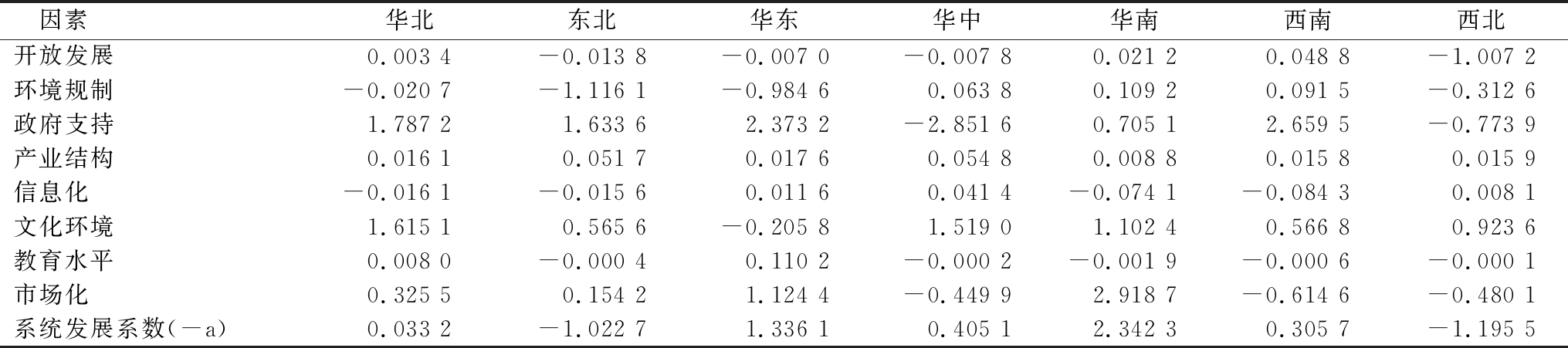

由于我国7大区域绿色创新效率演化发展轨迹存在差异明显,进行整体分析的政策价值不高。因此,本文分别对我国7大区域进行驱动因素实证分析,以便找出不同区域绿色创新效率演化发展的真实动力(或阻力)。应用GSTA V7.0软件进行计算,结果见表2。

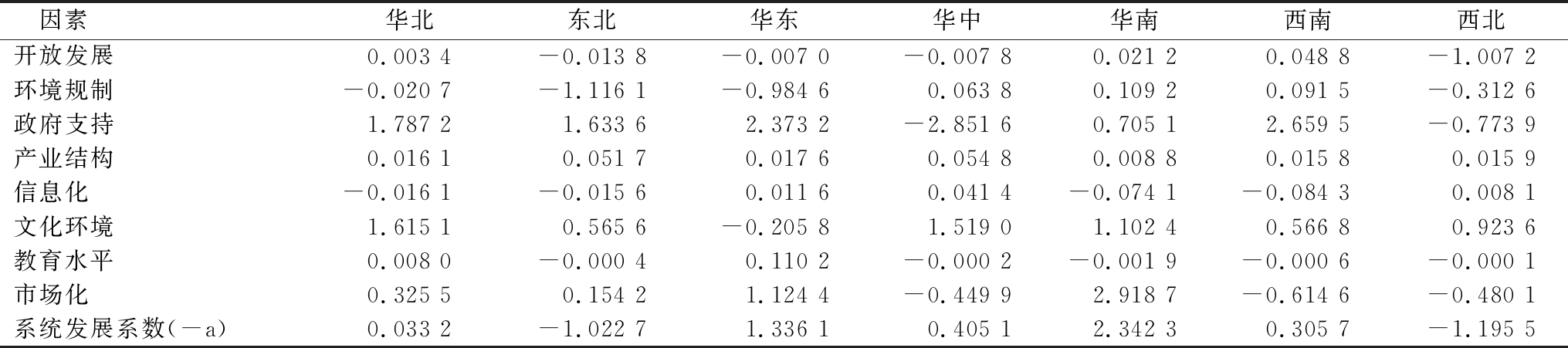

由表2可以看出,我国7大区域绿色创新系统可持续发展能力由高到低依次为华南、华东、华中、西南、华北、东北和西北。其中,华南地区和华东地区绿色创新系统可持续发展能力表现突出,系统发展系数均大于1;东北地区和西北地区绿色创新系统可持续发展能力相对不足,系统发展系数均为负值。

表2 中国七大区域绿色创新效率演化发展的驱动因素作用情况

因素华北东北华东华中华南西南西北开放发展0.0034-0.0138-0.0070-0.00780.02120.0488-1.0072环境规制-0.0207-1.1161-0.98460.06380.10920.0915-0.3126政府支持1.78721.63362.3732-2.85160.70512.6595-0.7739产业结构0.01610.05170.01760.05480.00880.01580.0159信息化-0.0161-0.01560.01160.0414-0.0741-0.08430.0081文化环境1.61510.5656-0.20581.51901.10240.56680.9236教育水平0.0080-0.00040.1102-0.0002-0.0019-0.0006-0.0001市场化0.32550.15421.1244-0.44992.9187-0.6146-0.4801系统发展系数(-a)0.0332-1.02271.33610.40512.34230.3057-1.1955

就华北地区而言,环境规制和信息化是绿色创新效率提升的障碍因素;政府支持和文化环境是主要驱动力量,市场化的作用也比较明显;开放发展和教育水平的促进作用比较微弱,主要是受山西、内蒙古和河北等地区拖累。

就东北地区而言,环境规制是制约绿色创新效率提升的主要因素;“投资不过山海关”的理念、信息化与工业化融合度不高、人才外流,以及开放发展、信息化和教育水平等因素对绿色创新效率提高产生了阻碍作用;文化环境和市场化则有助于绿色创新效率提升。

就华东地区而言,大量财政投入和较高的市场化水平是绿色创新效率演化发展的主要动力,而良好的教育水平对绿色创新效率提升也具有较好的促进作用;环境规制是绿色创新效率提升的主要障碍,文化环境对绿色创新效率提高产生较大的制约作用。

就华中地区而言,整体处于工业化中后期,工业仍是经济的核心组成部分,政府对科学技术的财政支出相对不足,抑制了绿色创新效率提升。此外,华中地区地处内陆,市场化水平相对滞后,阻碍了绿色创新效率提高;文化环境对中部地区绿色创新效率演化发展起到了较好的促进作用。

华南地区是我国对外开放的肇使之地,较高的市场化水平和良好的文化环境对绿色创新效率提升起到较大的推动作用,政府支持的促进作用也比较明显;教育水平相对滞后于华东地区,对绿色创新效率提升起到阻碍作用。

就西南地区而言,政府财政科技支出不断增长以及良好的文化环境对绿色创新效率提升发挥了较大的促进作用,政府财政科技支出的乘数效应尤其突出,驱动系数达到2.659 5;开放发展也起到促进作用,但效果比较微弱;较低的市场化水平对绿色创新效率提高起到明显的抑制作用。

就西北地区而言,文化环境、产业结构和信息化对绿色创新效率提升起到促进作用,但后两个因素的作用强度较弱,有待进一步增强;政府支持、市场化、环境规制和开放发展是绿色创新效率提高的阻力因素,政府财政科技支出不足、市场化水平相对低下和工业污染治理投入比例偏低等对绿色创新效率演化发展的抑制作用显著。

4 结论与启示

4.1 研究结论

本文通过构建评价体系,测评对比分析我国内地7大区域30个省份区绿色创新效率及其动态演进轨迹,对我国区域绿色创新效率演化发展的影响因素及驱动机理进行实证分析,得到结论如下:

(1)我国绿色创新效率整体偏低,存在较大提升空间,省域之间绿色创新效率不均衡特征显著。2012—2017年,北京、天津、上海、浙江绿色创新效率平均值相对较高,在0.9以上;湖南和重庆绿色创新效率平均值位居第二梯队,在0.8~0.9之间;山西、内蒙古和青海绿色创新效率平均值相对较低;广西绿色创新效率提升速度最快。

(2)我国7大区域绿色创新效率演化发展轨迹存在较强的异质性。2012—2014年,华东地区绿色创新效率最高;2015年,西南地区绿色创新效率位居第一;2016—2017年,华南地区绿色创新效率跃居领先位置。2012—2017年,华北地区绿色创新效率提升速度最慢;虽然西北地区绿色创新效率处于上升通道,但一直位居7大区域之末。

(3)我国7大区域绿色创新系统可持续发展能力排序如下:华南>华东>华中>西南>华北>东北>西北。政府支持是华北、东北、华东和西南地区绿色创新效率演化发展最主要的驱动因素;华中和西北地区绿色创新效率提升的第一驱动力是文化环境,首要阻力是政府支持;华南地区绿色创新效率演化发展的核心动力是市场化;环境规制是华北、东北和华东地区绿色创新效率提升的主要阻力;信息化和市场化分别是华南和西南地区的第一障碍因素。整体上看,开放发展、信息化、教育水平和产业结构对7大地区绿色创新效率提升的影响力较弱。

4.2 政策启示

(1)增强天津和北京对整个华北地区的技术辐射能力,推动周边的内蒙古、山西和河北绿色创新能力提升;加大工业污染治理的跨区域财政转移支付,缩小外围三省区与北京及天津之间的信息化鸿沟;加快产业绿色转型升级步伐,实现绿色创新效率均衡化提升。

(2)东北地区实施组团式开放发展战略,打破行政区域边界,优化营商环境;运用清洁技术改造传统产业,加大工业污染治理力度,降低创新发展中的环境成本,推动绿色创新效率持续改善。

(3)华东地区增加环境治理投入,补齐环境规制短板,与工业增长相匹配;积极改善文化环境,营造区域协同创新的文化氛围。安徽、江西等后发地区需要加大政策创新力度,进一步加快对外开放步伐,提升开放发展水平。

(4)华中地区需要加大政府在科技创新方面的财政投入,引导企业由原来的引进消化吸收再创新向原始创新转型,提升绿色创新能力。以长沙、武汉、郑州为战略支点,以各自建立的自由贸易试验区之间的竞合为动力,通过制度开放打造中部地区新型内陆开放发展新高地,推动华中地区开放发展提质增效,最终实现华中三省绿色创新效率齐头并进。

(5)华南地区的海南和广西应通过吸引国内外名校设立分校的模式,实现教育跨越式发展,为绿色创新提供人才保障;强化信息化对海南和广西三次产业的融合渗透,实现产业低污染高质量发展。海南和广西要积极对接粤港澳大湾区发展战略,主动承接技术梯度转移,在提升开放发展水平的同时,深度嵌入粤港澳大湾区创新价值链,实现绿色创新效率持续提升。

(6)西南地区要全力推动体制机制创新,政府要加快实现从科研管理向科研服务角色转换,注重产业创新平台搭建,创造有利于创新资源高效配置的市场环境;抓住中国—东盟自由贸易区建设战略机遇,提升开放发展水平;大力促进信息化与新技术交叉融合,催生战略性新兴产业,实现绿色创新价值链跃迁,提高绿色创新效率。

(7)对于西北地区,中央和地方政府需要加大科技创新财政投入,大力培育一批创新型龙头企业,引导绿色创新的“星星之火”演化为“燎原之势”;加大环境治理投入,大力发展循环经济,减少环境污染物排放。此外,要积极融入国家“丝绸之路”开放发展大局,在开放中提升市场化水平,集成世界性创新资源,实现绿色创新效率蛙跳。

参考文献:

[1] 韩晶.中国区域绿色创新效率研究[J].财经问题研究,2012(11):130-137.

[2] 张逸昕,林秀梅.中国省际绿色创新效率与系统协调度双演化研究[J].当代经济研究,2015(3):51-56.

[3] 孔晓妮,邓峰.中国各省区绿色创新效率评价及其提升路径研究——基于影响因素的分析[J].新疆大学学报:哲学·人文社会科学版,2015,43(4):14-18.

[4] 王冉,马丁.产业转移背景下中部地区绿色创新效率研究[J].企业经济,2016(3):144-150.

[5] 殷群,程月.我国绿色创新效率区域差异性及成因研究[J].江苏社会科学,2016(2):64-69.

[6] 吴美琴,肖慧,樊晓宏,等.区域绿色创新三阶段效率研究——基于NSBM模型的分析[J].山西大学学报:哲学社会科学版,2016,39(6):79-86.

[7] 孙宏芃.制度创新环境与中国绿色技术创新效率[J].科技管理研究,2016,36(21):251-257.

[8] 刘章生,宋德勇,弓媛媛.中国绿色创新能力的时空分异与收敛性研究[J].管理学报,2017,14(10):1475-1483.

[9] 肖黎明,高军峰,刘帅.基于空间梯度的我国地区绿色技术创新效率的变化趋势——省际面板数据的经验分析[J].软科学,2017,31(9):63-68.

[10] 彭文斌,程芳芳,路江林.环境规制对省域绿色创新效率的门槛效应研究[J].南方经济,2017(9):73-84.

[11] 孟卫东,傅博.绿色创新绩效区域集聚效应与空间异质性研究[J].统计与决策,2017(16):94-97.

[12] 沈能,周晶晶.技术异质性视角下的我国绿色创新效率及关键因素作用机制研究:基于Hybrid DEA和结构化方程模型[J].管理工程学报,2018,32(4):46-53.

[13] 陈景新,张月如.中国区域绿色创新效率及影响因素研究[J].改革与战略,2018,34(6):72-79.

[14] 杨树旺,吴婷,李梓博.长江经济带绿色创新效率的时空分异及影响因素研究[J].宏观经济研究,2018(6):107-117+132.

[15] 许慧,李国英.环境规制对绿色创新效率的影响研究[J].财经问题研究,2018(9):52-58.

[16] 钱丽,王文平,肖仁桥.共享投入关联视角下中国区域工业企业绿色创新效率差异研究[J].中国人口·资源与环境,2018,28(5):27-39.

[17] 肖黎明,张仙鹏.强可持续理念下绿色创新效率与生态福利绩效耦合协调的时空特征[J].自然资源学报,2019,34(2):312-324.

[18] 吴传清,申雨琦.中国装备制造业集聚对绿色创新效率的影响效应研究[J].科技进步与对策,2019,36(5):54-63.

[19] 梁圣蓉,罗良文.国际研发资本技术溢出对绿色技术创新效率的动态效应[J].科研管理,2019,40(3):21-29.

[20] 宋震,丛林.环境约束下中国交通运输业能源效率研究[J].交通运输系统工程与信息,2016,16(4):39-45.

[21] APARICIO J, RUIZ J L, SIRVENT I. Closest targets and minimum distance to the pareto- efficient frontier in DEA[J]. Journal of Productivity Analysis, 2007, 28(3): 209-218.

[22] 宋马林,王舒鸿.环境规制、技术进步与经济增长[J].经济研究,2013,48(3):122-134.

[23] 曹霞,于娟.绿色低碳视角下中国区域创新效率研究[J].中国人口·资源与环境,2015,25(5):10-19.

[24] 彭云飞,沈曦.经济管理中常用数量方法[M]北京:经济管理出版社,2011.

[25] 刘思峰,等.灰色系统理论及其应用:第5版[M]北京:科学出版社,2010.

[26] 李政,杨思莹.财政分权体制下的城市创新水平提升——基于时空异质性的分析[J].产业经济研究,2018(6):50-61.

[27] 毕克新,黄平,王楠.信息化条件下我国制造业绿色创新政策体系构建[J].中国行政管理,2012(7):65-69.

[28] 邵汉华,周磊,刘耀彬.中国创新发展的空间关联网络结构及驱动因素[J].科学学研究,2018,36(11):2055-2069.

[29] 王鹏,曾坤.创新环境因素对区域创新效率影响的空间计量研究[J].贵州财经大学学报,2015(2):74-83.

[30] 徐志伟.工业经济发展、环境规制强度与污染减排效果——基于“先污染,后治理”发展模式的理论分析与实证检验[J].财经研究,2016,42(3):134-144.

[31] 张旭,王宇.环境规制与研发投入对绿色技术创新的影响效应[J].科技进步与对策,2017,34(17):111-119.

(责任编辑:林思睿)

![]()