0 引言

创新方法被视为技术创新的引擎与创新成功的重要影响因素。自2008年中央四部委制定《关于加强创新方法工作的若干意见》以来,创新方法不仅是心理学、管理学、经济学和信息技术学领域的研究重点,也是商业咨询公司、教育培训公司、国家科技部门的工作重点。创新方法工作经过在全国30个省(区、市)自治区的试点,培育了示范企业上千家,大大提高了创新人员素质,促进企业进行专利申请和授权,取得了显著的经济和社会效益。然而,创新方法的推广应用绝非一朝一夕就能完成,而是需要经历学习期—导入期—应用推广期—深入融合期的漫长阶段,才能被创新者学习、掌握、采纳应用并成为习惯固化。当前,创新方法推广已有10年之久,面临着为“大众创业、万众创新”及供给侧结构性改革提供方法指导和工具支撑的重大挑战,迫切需要寻求除自上而下行政推动力量之外的其它力量。因此,研究影响当前创新方法持续推广、深入融合的关键因素,对于下一步的创新方法推广具有重要实践意义。

相比创新实践获得了良好成效,创新方法理论层面的研究较滞后,特别是创新方法应用的影响因素和微观机制研究比较缺乏。本文试图从纷乱复杂的创新方法研究现状中梳理出创新方法应用的学术机理和实践机制,引入科技接受理论描述创新方法的内在作用机制,从而有利于探究创新方法的作用“黑箱”。

1 概念澄清与数据来源

由于中外表达习惯和概念内涵外延界定的不同,创新方法在术语表达上比较繁杂,有必要从源头上澄清创新方法概念的适用范畴。四部委发布的《关于加强创新方法工作的若干意见》指出,创新方法是科学思维、科学方法和科学工具的总称,即表明了创新方法概念的包容性和多层次性。

(1)宏观决策层面。Brady等[1]认为创新方法是为了达到创新目的而采取的行动方式。基于此,实现公司目标的文件、框架、程序、系统等都属于创新方法范畴;Lindemann[2]认为,方法描述了一种计划并基于规则的程序,它规定了为达到目标而要执行活动的方式;Kerr、Phaal [3]、Oughton & Probert[4]认为,创新方法是为技术创新提供创新思维和解决问题的工具与手段。可见,创新方法宏观定义的外延比较宽泛,包括创新过程中根据特定情境实施创新活动的顺序及使用的工具和方式,甚至包括了物理、生物、化学、哲学等丰富的学科思想和研究方法。

(2)中观工具层面。Mc Quater等[5]认为,工具和技术的区别在于,工具是具有某种特定功能的单个设备,通常单独应用,而技术是由一组工具组成的具有广泛应用手段和技能的总和。工具层面的创新方法不仅包括高精尖的科学仪器设备,还包括软件程序在内的计算机辅助创新技术工具。

(4)微观思维层面。其主要侧重于创新思维与创新设计开发阶段应用的具体方法和实施技巧,或称为创意技法、创造技法(creativity techniques)、创意开发技法(Idea-generation techniques)等。

基于创新方法概念的多维性以及中外对创新方法界定的不一致性,如果仅通过搜索关键词 “创新方法”,可能会“一叶障目,不见森林”,无法反映创新方法研究全貌。因此,必须采用细分领域多词扩展方法,尽可能扩大关键词备选搜索范围,再进一步甄选辨别,才能既不过度包罗也不遗漏重要文献。本文遵循总分结合、聚零为整的思路,将技术情报、创意开发、前端创新、产品规划、产品开发、技术管理、创新管理等应用阶段术语,与技法、方法、工具三层面的创新方法定义相结合,以筛选、确定关键词,形成表1所示的10种检索组合。

基于关键词检索组合,在Web of Science中检索创新方法文章,剔除相关性不强的文献,最终得到2003—2018年917篇创新方法外文文献。

表1 创新方法中英文关键词对照

序号中文关键词英文关键词1创新方法Creative/creativity/innovation methods/tech-niques/tools2技术情报方法Technology intelligence methods/techniques/tools3创意开发方法Idea-generation techniques/methods4前端创新方法Front end innovation methods/techniques/tools5产品规划方法Product planning techniques6新产品开发工具Newproduct development(NPD)tools 7产品开发方法Product development methods/techniques8管理工具Management tools9技术管理方法Technology management methods/techniques/tools10创新管理方法Innovation management technique(IMT)

2 特征分布与研究演化

通过应用CiteSpace Ⅲ开展计量与引文分析,以及文献的深度阅读与比较,可从总体特征与规律、学科分布、热点主题和研究演化等方面了解创新方法的研究概况,为影响因素和作用机制研究奠定基础。

2.1 总体特征与规律

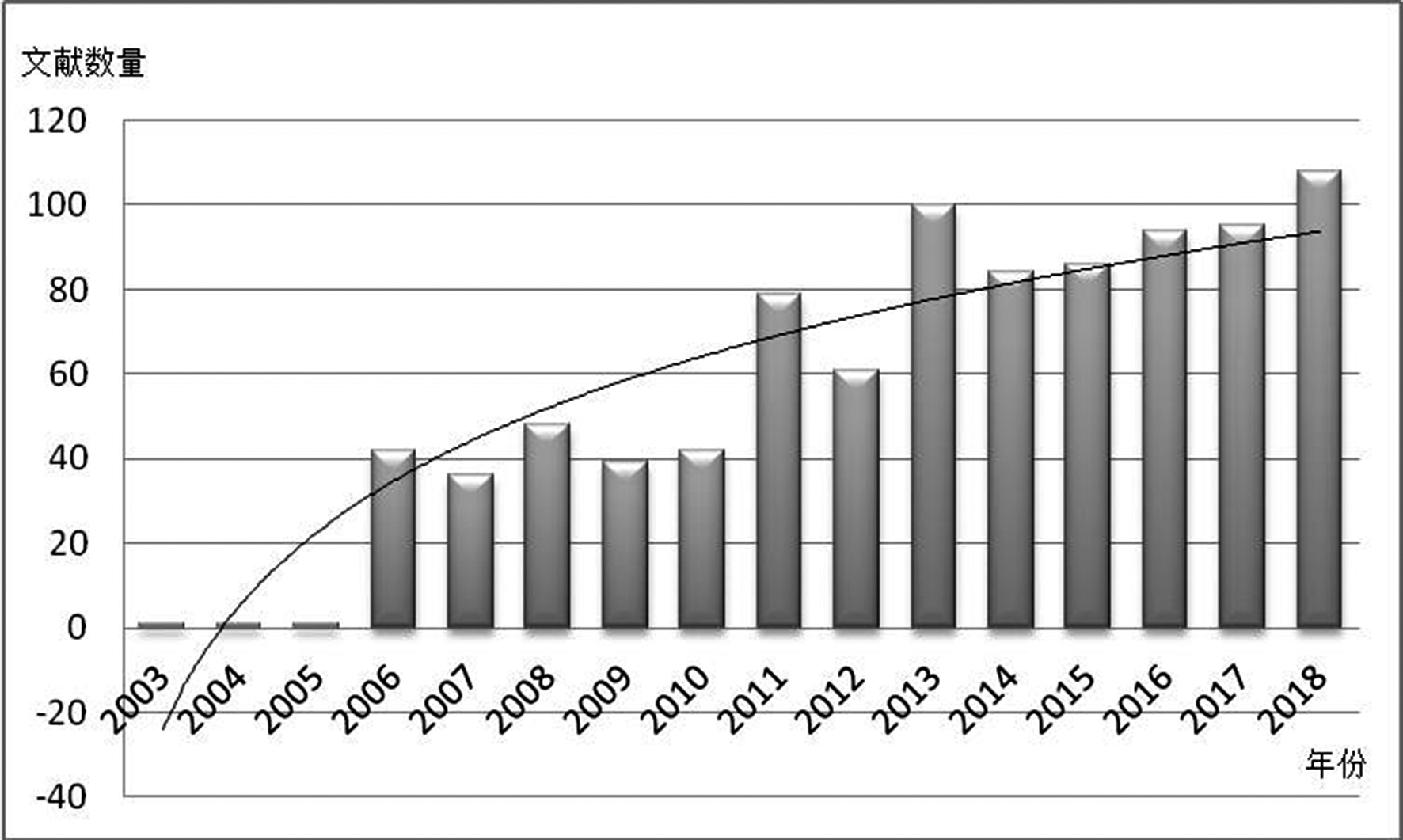

在917篇相关文献中,创新方法研究在2006年后呈稳步增长态势,如图1所示。研究内容主要包括应用现状、创新绩效、影响因素、对策建议等。其中,创新方法应用现状调查占主流。

2.2 学科分布

研究文献的学科分布情况见图2所示。由图2可以看出,学科分别集中于工程设计、商业与经济、管理、计算机科学、工业工程、环境科学、运作研究、科学技术等。

同时,创新方法在不同时代背景下也发生了递嬗与演化,由创意开发向技术管理、战略管理、人员管理、创新项目管理、新产品服务开发、协作和联网技术、知识管理、营销、组织实践和过程改进[6-7]等领域扩展。

2.3 热点主题

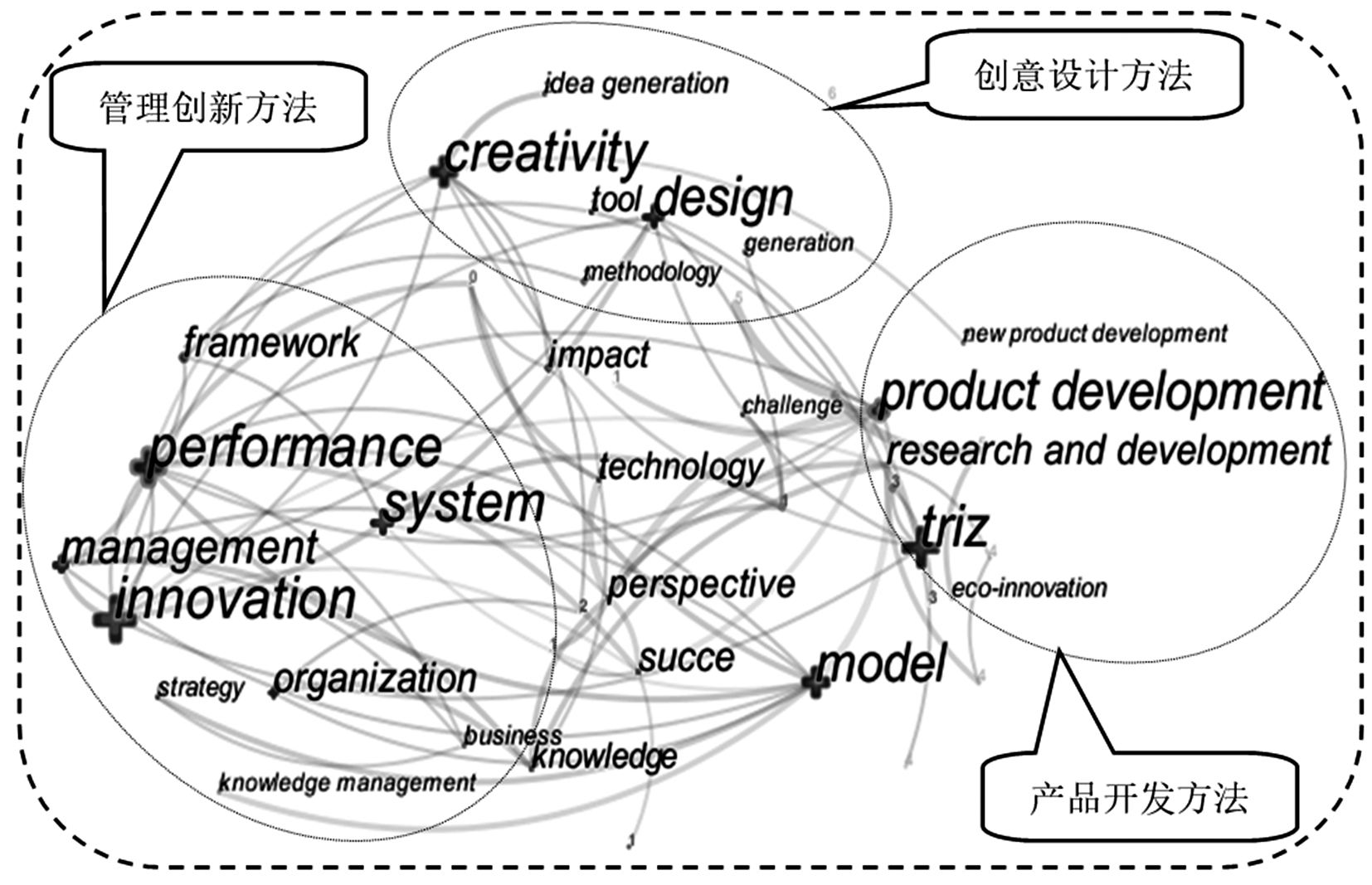

应用CiteSpace Ⅲ进行共词图谱分析,可以发现国外文献明显聚类为3类主题,分别为创意设计方法、产品开发方法、管理创新方法。其中,创意设计方法侧重从创造学和心理学角度开发创造思维能力,是产品创新方法和管理创新方法的基础;产品开发方法主要应用于新产品研发和技术创新过程,是实现产品创新的工具和途径;创新管理方法主要应用于创新战略规划、业务过程管理,以帮助管理者在复杂环境下作出决策。3种方法分别对应于创新前端、新产品开发、创新管理3个阶段。热点主题如图3所示。

2.4 研究演化

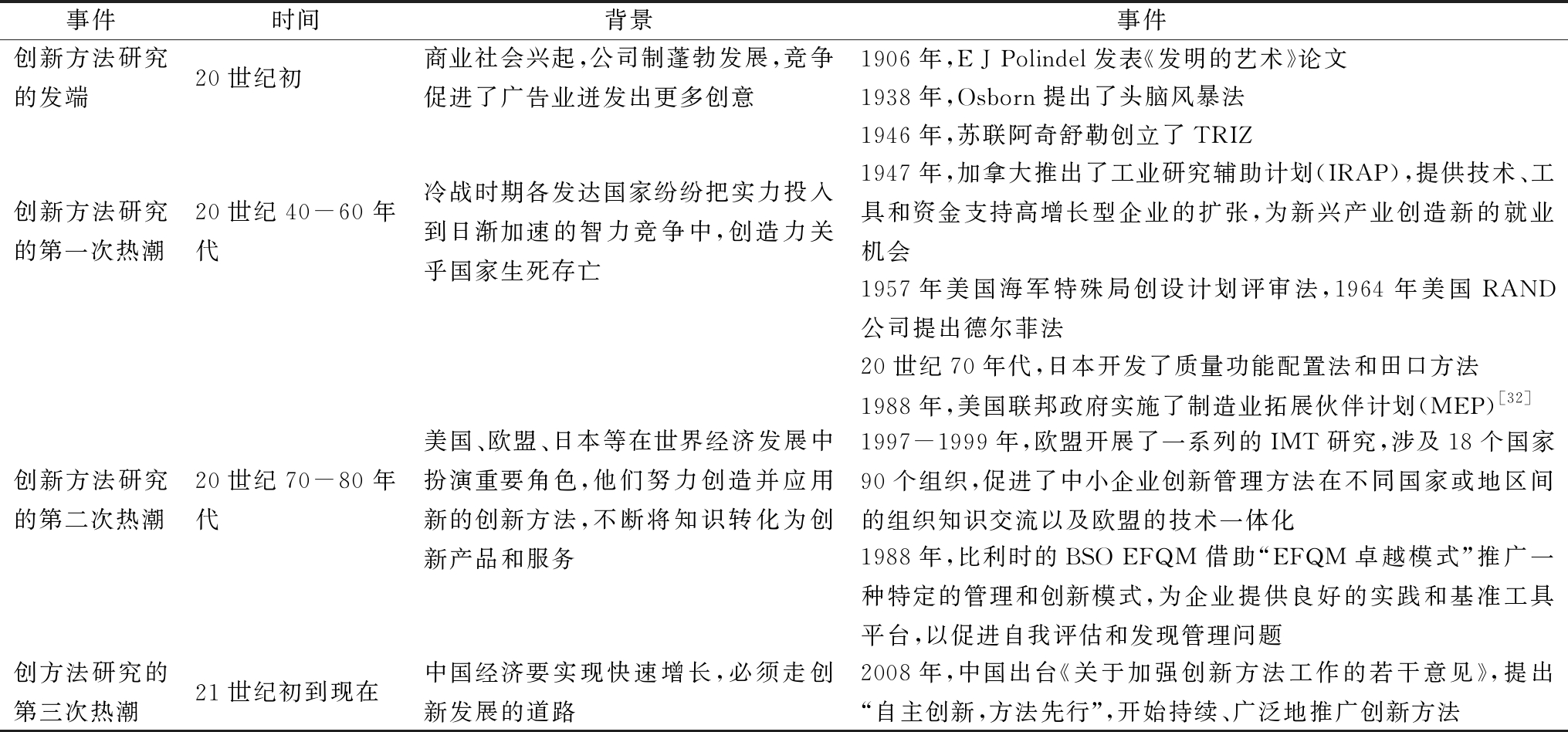

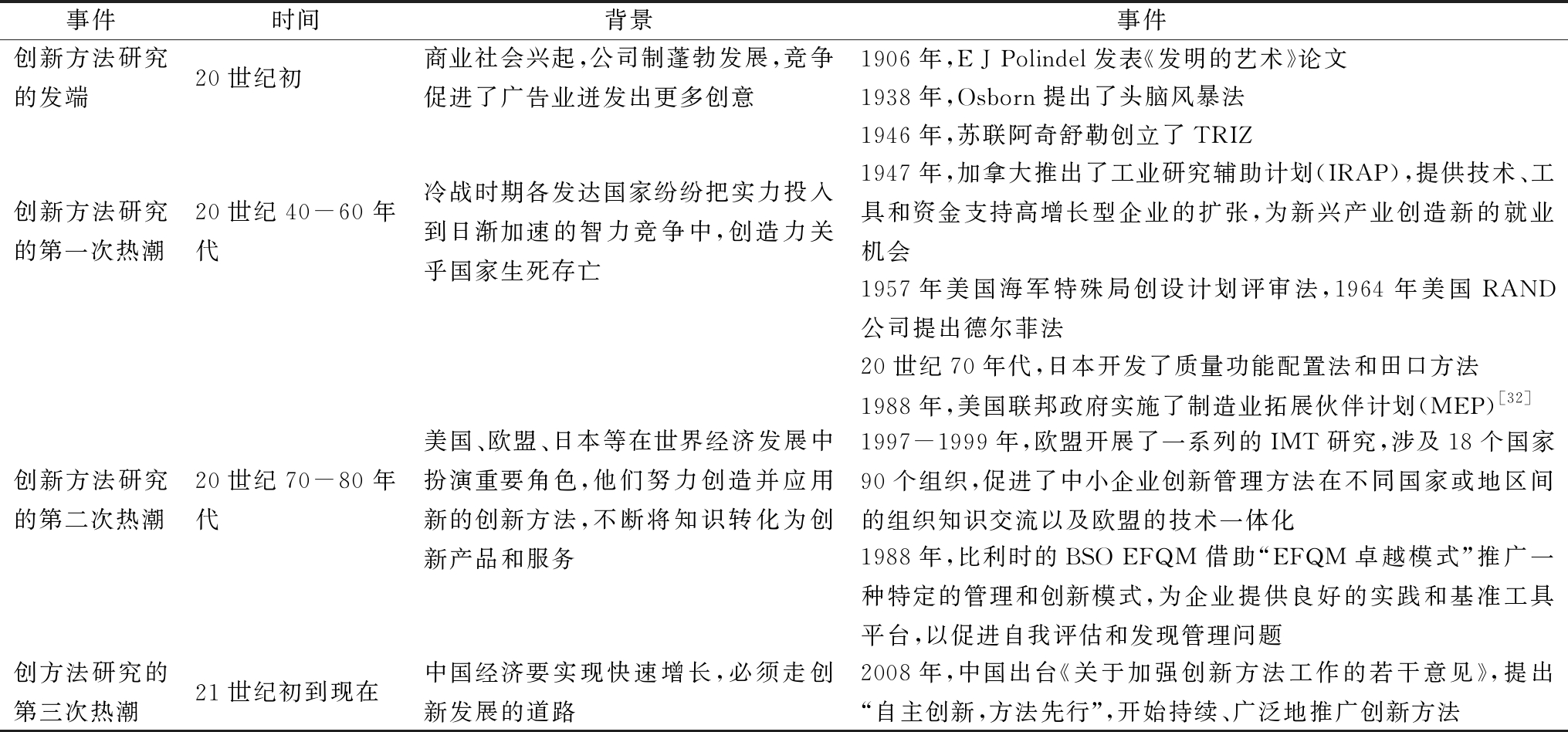

17世纪笛卡尔说过,“最有用的知识是关于方法的知识”;19世纪蔡元培说过,“中国没有科学的原因在于没有科学的方法”,这些说明对方法的认知、重视以及学习掌握程度也是造成不同国家经济水平发展差异的重要原因。通过追溯创新方法研究进程,结合热点聚类时间迁移关键节点和特征,可以发现,自创新方法研究发端以来共经历了3次研究热潮,形成了研究发展的主脉络。

20世纪初,随着商业社会兴起,公司制蓬勃发展,竞争促进了广告业迸发出更多创意。在广告学界、工程学界展开了对创新方法的观察、分析和研究,并形成了对发明技巧和方法的专门论述。

第一次研究热潮出现在20世纪40-60年代。冷战时期各发达国家纷纷将实力投入到日渐加速的智力竞争中,创造力成为关乎国家生死存亡的重要因素。美国学者率先在广告领域提出运用创新技法提高创意产出。心理学界也涌现出了吉尔福特 (Guilfod)、斯腾伯格(Setmbegr)等一系列研究创造力理论的代表人物。

第二次研究热潮出现在20世纪70-80年代。随着知识经济时代到来,各国更加重视科技发展和创新创业,美国、欧盟、日本等为了提升各自国力,纷纷将管理方法、创新技术应用于工程建设、创新设计、质量管理领域,促进了知识创造和科技成果转化,创新产品数量和质量不断提升,取得了卓越成效。如美国于1988年实施制造拓展伙伴计划,旨在为中小制造企业提供成熟的技术和方法,有效推动了美国制造业发展,提高了企业创新效率。创新方法研究主要集中在NPD工具 [8]、知识管理工具(KMTs)、创新管理工具(IMT)等方面。欧盟也于20世纪80年代启动创新管理方法应用,研究内容不仅包括模糊前端创新中不同创新工具的使用,还包括知识管理、创新管理、质量管理、可持续管理工具和方法[9]的选择研究。西班牙[10-14]、意大利[15]、瑞典[16]、荷兰[17]、捷克 [18]、斯洛文尼亚和克罗地亚[19]、俄罗斯[20-21]等也不断推进创新方法应用。

第三次热潮是从21世纪初至今。代表性的有2008年中国开始启动创新方法推广工作并进入繁荣发展期。主要研究有TRIZ技术创新方法及应用研究[22-24]、多种技术工具融合的创新模式研究[25]、创新方法集成研究[26]、创新方法应用影响因素[27-28]、管理创新方法应用与类型选择[29]等。表2列示了创新方法研究演化的关键事件及背景。

3 创新方法应用的前因变量

创新方法在不同国家均受到广泛关注和重视,那么,哪些因素会影响创新方法的推广应用呢?

3.1 创新方法自身因素

创新方法能否得到广泛应用,首先与方法的实用性和操作性密切相关。具体而言,包括方法的用户友好性、实用性、时间限制、货币成本、灵活性和工具的普及性等因素[31]。学者Nijssen & Frambach[32]发现,创新方法及工具使用的便利程度越高,使用者对创新方法的信任度就越高。Hamid[33]探讨了马来西亚科技型中小企业技术因素与创新方法之间的关系,将影响创新采用率的技术因素分为创新方法的相对优势、兼容性、复杂性、可测试性、可观测性、易用性和可感知性。Wang[34]认为,创新方法的感知有用性是最具影响力的选择因素之一。Meinel[35]研究了商业实践中创新方法的应用行为后发现,创新方法选择主要受创新方法的突出性、实用性和时间限制性影响。创新方法的突出性是指其名声大小;方法的实用性是指先前成功使用而形成的经验和常规;时间限制性是指学习使用方法所要花费的时间,如头脑风暴法广泛流行和使用是因为创新者耳熟能详、操作简便、学习时间短。再如TRIZ的广泛应用得益于其实用性、操作性强,能够加快创造发明进程,开发出有竞争性的产品。

表2 创新方法研究演化历程

事件时间背景事件创新方法研究的发端20世纪初商业社会兴起,公司制蓬勃发展,竞争促进了广告业迸发出更多创意1906年,E J Polindel发表《发明的艺术》论文1938年,Osborn提出了头脑风暴法创新方法研究的第一次热潮20世纪40-60年代冷战时期各发达国家纷纷把实力投入到日渐加速的智力竞争中,创造力关乎国家生死存亡1946年,苏联阿奇舒勒创立了TRIZ1947年,加拿大推出了工业研究辅助计划(IRAP),提供技术、工具和资金支持高增长型企业的扩张,为新兴产业创造新的就业机会1957年美国海军特殊局创设计划评审法,1964年美国RAND公司提出德尔菲法创新方法研究的第二次热潮20世纪70-80年代美国、欧盟、日本等在世界经济发展中扮演重要角色,他们努力创造并应用新的创新方法,不断将知识转化为创新产品和服务20世纪70年代,日本开发了质量功能配置法和田口方法1988年,美国联邦政府实施了制造业拓展伙伴计划(MEP)[32]1997-1999年,欧盟开展了一系列的IMT研究,涉及18个国家90个组织,促进了中小企业创新管理方法在不同国家或地区间的组织知识交流以及欧盟的技术一体化1988年,比利时的BSO EFQM借助“EFQM卓越模式”推广一种特定的管理和创新模式,为企业提供良好的实践和基准工具平台,以促进自我评估和发现管理问题创方法研究的第三次热潮21世纪初到现在中国经济要实现快速增长,必须走创新发展的道路2008年,中国出台《关于加强创新方法工作的若干意见》,提出 “自主创新,方法先行”,开始持续、广泛地推广创新方法

综上所述,国外学者已经从方法的技术角度给出了许多研究方向,得出了一些可信结论,但是创新方法上百种,用户要从大量方法中筛选出可行、适用的方法就成为创新工作的重要任务。因此,需要探究创新方法背后的特征与原理,而属性探究是一项长期而艰巨的工作。基于此,提出本文研究假设:

H1:对创新方法的应用性感知越强,创新方法采用的频率和数量越高。

3.2 创新组织因素

管理层支持和参与是被大多数人认可的重要影响因素,尤其是高层管理人员的支持与新产品成功息息相关。公司新产品开发流程中得到的管理支持越多,成功率就越高。Graner等[36]认为,这是因为管理组织的支持能够确保资源的充分分配;Chai & Xin[37]也强调管理高层的支持有助于业界推广与应用开发工具,对新产品开发方法的使用也会产生积极影响[38]。

此外,有研究显示,创新方法应用还受到组织规模、创新程度、创新战略定位等因素影响。一般而言,成功的创新公司更重视创新方法,使用创新方法的频度也更高。Luigi等[39]的研究结果显示,领先的创新组织使用创新方法的频率更高。在组织内部,公司部门数量、各部门之间的交流水平也会对创新工具和方法的应用产生积极影响。公司战略越高度聚焦于创新,其采用的创新工具在行业中也越趋于高级化。基于此,提出本文研究假设:

H2:高层管理越重视,创新方法采用的频率和数量越高;

H3:创新程度越高级,创新组织交流越频繁,使用创新方法的复杂度和频率也越高。

3.3 创新者个体特征因素

创新活动既是一项组织活动,也是一项个人行为,必须考虑到创新者创新思维方式、人格属性、认知方式以及前期使用经验等个性特征方面的影响。Kilgour、Koslow[40]通过对广告业的试验分析发现,引发创意从业者产生更为合理化想法的原因是其专业人士思考和工作的创造性方式;Yanliuxing[41]研究了设计工程师人格属性与创造力工具的关系,发现设计工程师的人格属性对创意工具在创意形成中的应用偏好有一定影响,不同群体成员的人格类型对创意产生过程也会产生不同刺激与影响。

个体在解决问题时的认知方式也会影响创新方法的使用类型。kickul 等认为,具有直觉认知风格的人有信心搜索和识别新的创新机会,因此适合采用直觉型创新方法;分析型个体更喜欢用线性和连续过程来评估信息与计划资源,因此适合采用分析型创新方法。

此外,创新者经验的丰富程度也会影响创新方法应用。Nijssen & Frambach[32]的研究表明,使用过产品开发工具和方法的人更有可能采用新工具与方法;Nedelko[42]研究发现,管理工具的使用经验对未来管理工具的使用动机具有重要影响:经验丰富的项目经理倾向于使用更少的方法,而经验不足的项目经理倾向于应用更多的方法。基于此,提出本文研究假设:

H4:创新者认知风格与思考问题的方式影响创新方法的采用频率与类型;

H5:创新者的创新经验越丰富,越有利于创新方法应用。

3.4 创新过程因素

为了鼓励创新方法应用,必须具备一个良好的发展过程。创新步骤和数量、参与部门数量[32]、其间的交流与合作以及该过程形式化都对创新方法应用具有一定影响。

但是关于创新方法的结构化是否会促进产品创新,学者们仍存在较多分歧。Fernandes认为方法的结构化使用确实可以帮助产生新思想、提高公司创新能力;Nijssen & Frambach研究得出,在新产品开发过程中,创新步骤与新开发工具和方法的采用程度正相关[32];Waal [43]通过对566家新西兰高科技公司的调查发现,小型高科技公司在创新项目中采用工具的频度随着新产品开发过程的规范化而提高。但Seely Brown & Duguid提出了不同看法,认为新想法制度化的过程可能对创造力产生可怕影响,过分强调制度过程可能会提高效率,但同时也容易破坏除正式过程外的其它重要活动模式;Aagaard & Gertsen通过对丹麦制药公司h.Lundbeck/s以及7个欧洲和美国制药公司的探索性研究,结果发现,高度结构化和规范化的药物研发过程可能会限制具有探索性的前端创新,有针对性的知识共享和与外部伙伴的合作被认为更加重要。

基于以上争论,学者们进一步研究了创新方法的具体适用背景。格里芬等认为,线性的创新过程比较适用于渐进创新企业,因为其目标相对明确。Biskjaer 等认为,结构化方法可能对缺乏经验的设计师更有吸引力,这是因为他们渴望得到受指导的工作。然而,对于经验丰富的设计师来说,非结构化方法更可取。这种偏好的变化表明,创新方法的使用应结合设计经验进行调整。基于此,提出本文研究假设:

H6:创新过程的结构化程度对创新方法使用效率的影响需要根据具体创新情景确定。

3.5 创新环境因素

激励机制和资源是影响工作创造性发挥的重要环境因素,尤其对于小公司和初创公司,资源不足和竞争优先权可能会限制他们采用创新工具的动力与潜力。Waal发现与团队管理和通讯相关的创新工具似乎不太适用于小团队。然而,这些公司最有可能受益于研发工具;Wang[33]认为影响创新方法使用的因素包括组织背景、创新方法感知以及知识产权问题。其中,对知识产权所有权的担忧被认为是一种潜在的影响机制,这是因为难以确定归属权可能会减少群体对创新方法的采用;Martin Meinel[44]发现,创新方法的应用可能出现行业差异。

创新文化也是重要的环境因素之一。开放、变革的组织文化被认为是创造力发挥的关键前提。相对于具有防御性变化的公司而言,开放创新的公司更倾向于更早、更密集地应用新方法和工具。特定的创新文化也可能对公司范围内采用新工具的速度产生影响。除此之外,在解决问题和开发新产品方面可能存在的跨文化差异,也将影响创新方法的应用程度。基于此,提出本文研究假设:

H7:创新资源和激励机制越充足,越有利于创新方法采用;

H8:创新文化越开放,越有利于创新方法采用。

4 创新方法应用的结果变量

创新方法应用可以产生的结果变量包括总利润、市场成功、新产品成功、财务绩效、创新绩效、组织绩效等。

(1)市场成功方面。Hidalgo[8]认为其能够提高灵活性和效率、有效管理知识、提高生产力和缩短上市时间、改善与供应商的关系、收集在线市场信息、促进团队合作、整合不同来源的客户信息,通过使用基于IT的解决方案降低成本,消除多余流程等。

(2)新产品成功方面。Yeh 等得出包括FMEA、联合分析、基准测试和头脑风暴等多种方法对新产品开发有显著影响。创新方法在不同项目阶段的使用也对创新绩效发挥不同作用。Graner[45]认为,在新产品开发过程中创新方法的使用会影响跨职能协作、产品创新、新产品上市速度和产品成功率,对创新方法进行不同组合可以系统提升新产品成功率。

(3)财务绩效方面。Nijssen[17]等收集了荷兰75家工业公司的经验数据,研究表明,新产品开发方法的使用程度与公司总利润之间存在正相关关系。

(4)创新绩效方面。Franke 等对德国企业的研究表明,创新方法使用与项目绩效(利润率、促进增长、收入增长、创新绩效率、顾客满意度、绩效评估共6项)提升存在正相关关系;Albors-Garrigos[46]认为,创新管理方法对企业创新成果有积极影响,对增量创新有显著影响。

(5)其它方面。Moffat[47]研究发现,使用并行工程(CE)工具和标准化工程方法的团队,其效率更高。Nijssen & Frambach[32]认为,创新方法能够促进系统分析,加强新产品开发和决策过程中的各方沟通;Chai & Xin认为,可减少新产品开发过程中的内在不确定性,提高新产品整体成功率;Afonina[48]的研究表明,战略管理工具及创新方法的利用率与组织绩效之间存在正相关关系。

5 以信任、感知为中介的创新方法作用机制模型构建

科技接受模型由理性行为和计划行为理论修正而来[49]。该模型认为采纳者对某信息技术的采用或排斥是由其行为意向决定的,而行为意向受使用态度和感知有用性两方面影响。外部环境、使用者特征、组织因素等外部变量通过影响有用性感知而间接影响科技接受。Gefen进一步将信任作为一种信念整合进科技接受模型[50]。有鉴于此,本文构建创新方法信任—感知性能—数量和频率抉择—创新方法采纳—创新方法应用之间的作用机制模型,如图4所示。

综上所述,在知识驱动型经济中,创新方法有效采用是组织与个人内外部综合因素作用的结果,现有研究尚存在以下不足:

(1)没有有效区分创新影响因素和创新方法影响因素之间的差异性。创新方法推广是提升企业创新能力的重要抓手。创新方法的属性研究至关重要,而目前研究在创新方法突出性、实用性、可用性、复杂性、兼容性等方面的探讨不足。企业为手头项目找到适用的工具和方法也成为一个巨大挑战。

(2)没有充分认识到创新方法影响因素之间的复杂性和多层性。个体存在于组织中,组织创新绩效最终通过个体学习行动的反馈机制收到成效。影响因素越复杂, 新事物被理解和接受的难度就越大。学者们对创新方法应用效果达成了较大共识,但对动机驱动下创新人员接纳且采用创新方法的心理机制研究比较欠缺。

(3)创新方法影响因素研究多集中于产品开发领域,创新方法在现实商业中的应用和实用性尚未得到充分研究,对创新管理、服务和流程创新方法及应用条件的关注较少。

6 研究重点与展望

创新方法选择是贯穿创新全过程的一项重要决策,未来可从以下方面拓展与丰富创新方法的理论和实践。

6.1 中国文化情景下创新方法影响因素的匹配性

创新方法理论作为创新理论的分支,以其跨学科和实践性强而具有广泛应用价值,但是受不同文化背景、创新思维习惯的影响,发达国家和追赶国家在创新氛围营造、创新方法推广方式、管理工具应用模式上都存在一定差异。目前研究主要集中于单一地区和文化背景,未来可推进创新方法应用模式的跨文化比较研究,探索不同经济发展背景、不同文化传统和思维习惯下创新方法的跨文化普适性和差异性。

6.2 不同组织情景下创新方法影响因素的差异性

需深入探讨不同组织情景的创新方法应用问题。①官僚程序影响。当公司官僚程序干扰创新方法的应用时,如何继续推广创新方法就成为一个挑战。此外,是在公司内部推广同一种方法和工具,还是在不同部门或团队使用不同工具也是一个挑战;②外力作用方式。探讨政府主导推广或员工自发采用、企业家激进或中庸的思维方式等对创新方法应用的影响效果,以进一步澄清存在的分歧;③探讨创新流程对创新方法应用效果的影响以及因组织流程规范化而导致负效果的临界点;④心理因素影响。加强创新方法认知态度、创新氛围对创新人员创新行为影响机制的研究;⑤方法属性探讨。进一步开展关于创新方法感知复杂性、感知易用性及用户契合性影响科技创新人员创新方法采用意愿的实证研究。

6.3 不同主体创新方法影响因素的多层次性

个体创新方法的掌握与运用、个体创造力水平的提高能否说明企业组织整体创新能力提高了?该问题需要进一步商榷。信任、感知等因素影响个体心理机制,但组织有其自身的社会过程机制。个体创新能力如何影响团队组织创新能力,团队组织如何促进个体创新而非抑制个体创新能力?需要借助影响因素的多层次分析来研究它们之间的主效应问题。

6.4 商业世界中创新方法控制变量的复杂性

对创新方法的重视始于对广告领域创意设计、产品开发领域实物产品创新的关注,早期聚焦于创意产生、创造力、新产品开发、头脑风暴、科学问题等,但随着商业世界的日益复杂化,开放式创新、质量评价、决策支持、战略规划、动态能力、领导与冲突等方面的创造力发挥越来越受到关注。今后应更多地借鉴国际研究成果,关注产品开发、知识管理、战略管理、流程管理等在内的企业创新全流程的创新方法应用及绩效提升办法。

6.5 大数据时代创新方法影响因素的多元化

当前,以大数据时代+移动互联为特征的外部环境发生巨大变化,全面创新、朴素式创新、激进创新、绿色创新、开放式协作创新等创新理论层出不穷,从以创新为基础的研究转为对企业协作和互联网技术实践的关注。高校、企业、咨询公司对知识管理、人工智能、组织实践、过程改进方法与工具的学习给予了高度重视,政府部门也努力开展教育和培训计划,以促进创新方法的传播与应用。面对新的时代要求与影响因素的多元化,需结合创造学、人工智能、认知心理学、社会心理学等理论研究,构建满足外部需求的创新方法体系与服务体系。

6.6 研究方法上定量研究的交叉性与深入化

多数研究采用了特定研究对象群体横截面的问卷调查设计,以文献研究、案例研究等为主,定量方面多局限于简单的应用现状统计分析,只有少数解释性研究建立了多变量之间的相关性,例如新产品开发与开发项目绩效的关系,对作用机制的研究比较零散、不够系统。今后宜拓展实证检验、实验法、交叉验证、多层次理论模型等多种研究方法,围绕创新方法思维活动、心理驱动、决策机制展开分析。此外,为创新方法应用找到大量有支持力的定量数据也是一个巨大挑战。

本文通过应用CiteSpace Ⅲ文献计量分析和文献比较阅读,梳理了研究脉络,分析并比较影响创新方法应用的相关研究,剖析了创新方法应用的微观机制和内部机理,提炼了影响创新方法应用的前因变量、结果变量。创新之处在于提出关于创新方法应用的8个假设,基于科技接受模型,对创新方法的前因变量、结果变量以及采纳接受过程进行了理论分析,引入信任和创新方法应用感知因素,构建了创新方法应用的作用机制模型,为未来搜集样本数据、开展实证研究奠定了基础。研究结论可为国内拓展创新方法研究思路与深入推进创新方法工作提供参考和借鉴。

参考文献:

[1] TEZA P, BUCHELE G T, JO O ARTUR DE SOUZA, et al. Analysis of quantitative empirical papers on diffusion and adoption of methods, techniques and tools for innovation[J]. Rai Revista De Administração E Inovação, 2016, 13(2):107-115.

O ARTUR DE SOUZA, et al. Analysis of quantitative empirical papers on diffusion and adoption of methods, techniques and tools for innovation[J]. Rai Revista De Administração E Inovação, 2016, 13(2):107-115.

[2] LINDEMANN U. Methodische entwicklung technischer produkte[J]. VDI-Buch, 2009(8).

[3] KERR C,FARRUKH C,PHAALR,et al.Key principles for developing industrially relevant strategic technology management toolkits[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2013, 80(6):1050-1070.

[4] FORD S J, MORTARA L,PROBERTDR.Disentangling the complexity of early-stage technology acquisitions[J]. Research-Technology Management, 2012(55):40-48.

[5] MCQUATER R E, SCURR C H, DALE B G, et al. Using quality tools and techniques successfully[J]. Tqm Magazine, 1995, 7(6):37-42.

[6] HIDALGO A, ALBORSJ. Innovation management techniques and tools:a review from theory and practice[J].R&D Management,2008,38 (2):113-127.

[7] PHAAL R,FARRUKH CJP, PROBERTD R.Technology management tools:concept, development and application[J]. Technovation,2006,26(3):1-344.

[8] FARRIS G F,HARTZ C A,KRISHNAMURTHYK,et al.Webenabled innovation in new product development[J].Res. Technol. Manage, 2003,46: 24-35.

[9] JOHNSON MP, SCHALTEGGER S.Two decades of sustainability management tools for SMEs: how far have we come[J].Journal of Small Business Management, 2016, 54 (2):481-505.

[10] JAUREGI EV, LOZANO DJ USO DE HERRAMIENTAS, MÉTODOS Y TÉCNICAS DURANTEel.Fuzzy front end de la innovación-un estudioexploratorio en la comunidad autónoma del paísvasco[J].Xi Congreso Internacional De Ingenieria De Proyectos Iugo, 2007(5): 26-28.

[11] LLORENTE GALERA F.Innovación tecnológica, sistemas y técnicas utilizadas en la id por los proveedores directos en catalu a de los fabricantes de automóviles[J].Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa.2009,15(2): 43-62.

a de los fabricantes de automóviles[J].Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa.2009,15(2): 43-62.

[12] IGARTUA JI,GARRIGOS J A,HERVAS-OLIVER JL.How innovation management techniques support an open innovation strategy: the use of innovation management techniques can help managers of small to medium-sized companies to establish a well-structured open innovation strategy[J]. Research-Technology Management, 2010, 53.

[13] IGARTUA JI,ERRASTI N, GANZARAINJ.The impact of innovation management techniques on radical innovation: an empirical study[J]. Springer International Publishing, 2014(8):35-42.

[14] IGARTUA JI, MARKUERKIAGA L, IGARTUA JI, et al. Application of innovation management techniques in SMEs: a process based method[C].Closing the Gap Between Practice and Research in Industrial Engineering,2018.

[15] LUCIANALIBUTTI.Building competitive skills in small and medium-sized enterprises through innovation management techniques: overview of an Italian experience[J].Journal of Information Science, 2000,26 (6): 413-419.

[16] ENGELBREKTSSON P S, DERMAN M. The use and perception of methods and product representations in product development: a survey of Swedish industry[J]. Journal of Engineering Design, 2004, 15(2):141-154.

[17] NIJSSEN EJ, LIESHOUTKFM.Awareness, use and effectiveness of models and methods for new product development[J].Eu ropean Journal of Marketing, 1995,29 (10):27-44.

[18] AFONINA A, VLADIM R CHALUPSKY. Investigation of strategic management tools and techniques[J]. Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, 61(4):833-840.

R CHALUPSKY. Investigation of strategic management tools and techniques[J]. Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, 61(4):833-840.

[19] NEDELKO Z, POTOCAN V, DABIĉ M. Current and future use of management tools[J]. E A M Ekonomie A Management, 2015, 18 (1):28-45.

[20] BASHMAKOV A I, POPOV VV, ZHEDYAEVSKII N D, et al. Generic heurorithm of innovation management from generating ideas to commercialization[J].European Research Studies, 2015,18(4): 47 -56.

[21] KONSTANTIN VISHNEVSKIY, OLEG KARASEV, DIRK MEISSNER.2015 Integrated roadmaps and corporate foresight as tools of innovation management: the case of Russian companies[J].Technological Forecasting & Social Change,2015,90:433-443.

[22] 檀润华.TRIZ及应用:技术创新过程与方法[M]. 北京:高等教育出版社,2010.

[23] 周贤永,陈光.国际主流技术创新方法的比较分析及其启示[J].科学学与科学技术管理, 2010, 31 (12):78-85.

[24] 黄海霞.基于TRIZ的战略性新兴产业技术创新方法研究[J].经济与管理, 2014 (6):65-71.

[25] 江志斌,周利平.精益管理、六西格玛、约束理论等工业工程方法的系统化集成应用[J].工业工程与管理, 2017, 22 (2):1-7.

[26] 侯光明.创新方法系统集成及应用[M] .北京:科学出版社,2012.

[27] 唐源,邵云飞,陈一君.科技创新的最新创新方法与实践研究[M].科学管理研究,2018 (1):9-12.

[28] 张爱琴,陈红.创新方法应用促进自主创新能力提升的路径研究[J].科学学研究, 2016, 34 (5):757-764.

[29] 张璐,齐二石,沈书立,等.我国企业管理创新方法智能评价系统构建[J]. 运筹与管理, 2015, 24 (2):237-245.

[30] 王海燕, 梁洪力, 张寒. 美国制造拓展伙伴计划的新动向及其对我国创新方法工作的启示[J].中国软科学, 2015(1):59-66.

[31] THIA C W, CHAI K H.BAULY J, XINY.An exploratory study of the use of quality tools and techniques in product development[J].TQM Magagement, 2005, (17):406-424.

[32] NIJSSEN, EDWIN & FRAMBACH, RUUD. Determinants of the adoption of new product development tools by industrial Firms[J].Industrial Marketing Management.2000,29:121-131.

[33] HAMID NF,WAHAB E, ABDULLAHNH.Relationship between technological factors and innovation-adoption among technology-based SMEs in malaysia[J].Global Journal of Business and Social Science Review, 2013,1(2): 72-82.

[34] WANGK.Factors influencing the adoption and effective use of creativity techniques in business settings: an exploratory study[J]. Engineering Management Journal, 2014, 26 (4):29-37.

[35] MEINEL MARTIN,VOIGT KAI-INGO.The application and impact of creativity techniques in innovation management[C]. Portugal: The XXVII ISPIM Innovation Conference, 2016.

[36] GRANERM.The use of methods in new product development-a review of empirical literature[J].International Journal of Product Development, 2012, 16 (2):158-184.

[37] CHAI K H, XIN Y.The application of new product development tools in industry:the case of singapore[C].IEEE International Engineering Management Conference, IEEE, 2006.

[38] GRANERM.Are methods the key to product development success an empirical analysis of method application in new product development[J].Springer International Publishing,2016(8):23-43.

[39] LUIGI D'ALVANO, A HIDALGO. Innovation management techniques and development degree of innovation process in service organizations[J]. R&D Management,2012,42 (1):60-70.

[40] KILGOUR M, KOSLOW S. Why and how do creative thinking techniques work? trading off originality and appropriateness to make more creative advertising[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2009, 37(3):298-309.

[41] YANLIUXINGYAN.Exploring the selection of creativity tools that suit personality attributes and design application[D]. Doctor of Philosophy (PhD),2017.

[42] NEDELKO Z,POTOCAN V,DABIĉ M. Current and future use of management tools[J]. E A M Ekonomie A Management, 2015, 18 (1):28-45.

[43] WAAL G DE, KNOTT P. Patterns and drivers of NPD tool adoption in small high-technology firms[J].IEEE Transactions on Engineering Management,2016(4):350-361.

[44] MARTIN MEINEL,VOIGT, KAI-INGO.The application and impact of creativity techniques in innovation management[C].The XXVII ISPIM Innovation Conference-Blending Tomorrow's Innovation Vintage, Porto, Portugal,2016:19-22.

[45] GRANER M. Method application in new product development and the impact on product success [J].International Journal of Innovation & Technoloy, 2015,12 (4):379-336.

[46] ALBORS-GARRIGOS J, IGARTUA JI, PEIROA.Innovation management techniques and tools: its impact on firm innovation performance[J]. International Journal of Innovation Management, 2018,22(6):1850051.

[47] MOFFAT LK. Tools and teams: competing models of integrated product development project performance[J]. Journal of Engineering & Technology Management,1998, 15 (1):55-85.

[48] AFONINA A. Strategic management tools and techniques and organizational performance: findings from the czech republic[J]. Journal of Competitiveness, 2015, 7(3):19- 36.

[49] DAVIS F D, BAGOZZI R P, WARSHWA P R.User acceptance of computer technology:a comparison of two theoretical models[J].Management Science,1989,35(8):982-1003.

[50] GEFEN D, KARAHANNA E,STRAUB D W. Trust and TAM in online shopping: an integrated model[J]. MIS quarterly, 2003,27:51-90.

(责任编辑:胡俊健)

O ARTUR DE SOUZA, et al. Analysis of quantitative empirical papers on diffusion and adoption of methods, techniques and tools for innovation[J]. Rai Revista De Administração E Inovação, 2016, 13(2):107-115.

O ARTUR DE SOUZA, et al. Analysis of quantitative empirical papers on diffusion and adoption of methods, techniques and tools for innovation[J]. Rai Revista De Administração E Inovação, 2016, 13(2):107-115. a de los fabricantes de automóviles[J].Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa.2009,15(2): 43-62.

a de los fabricantes de automóviles[J].Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa.2009,15(2): 43-62. R CHALUPSKY. Investigation of strategic management tools and techniques[J]. Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, 61(4):833-840.

R CHALUPSKY. Investigation of strategic management tools and techniques[J]. Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, 61(4):833-840.