0 引言

在企业组织的创新活动中,广大员工是坚实基础。员工的创新行为与企业创新绩效和持续发展紧密相关[1, 2]。组织情境因素对激发员工创造力、促进创新行为有重要影响[3],其中,以支持员工为导向且注重培育良好关系的领导风格是激发员工创新行为的重要因素[4-6],而领导通过有效管理、调整员工情绪与状态,借助情感因素对员工创新活动产生积极影响[7]。员工感受到的来自领导的信任、好感与尊重,以及来自周围同事的理解与帮助,能够提升员工的组织支持感与积极心理状态,进而提高员工创新投入[4,8]。

我国学者翁清雄等[9]提出了情感型领导这一新型领导方式,其既表现出对下属工作与生活上的爱护、关心与支持,又能够对下属的情绪状态进行识别、管理与调节。情感型领导以建立良好的上下级关系和满足下属情感需求为主要目的,进而正向影响下属工作表现。目前有研究从领导成员交换理论视角,发现情感型领导能够提升与下属的交换关系,促进下属形成回报意愿并愿意从事具有挑战性的创新行为[10]。还有研究发现,积极的领导品质能够激发下属社会学习,使下属通过模仿学习提升自身工作水平与认知能力,进而对工作绩效产生积极影响[11-13]。本研究认为情感型领导的优秀品质能够对下属形成模范效应,所以本研究将从社会学习理论视角[14],探讨情感型领导风格是否会对下属形成学习榜样,从而激励下属在与周围同事交往过程中学习及模仿领导关心、爱护他人的风格,并建立更加亲密的同事关系[15]。

社会学习理论指出,下属的学习模仿效果受到示范行为复现程度以及行为操作动机的影响[16]。只有下属能够将领导的良好品质学习、掌握并有效复现,同时具备较强的学习与操作动机,领导的优良品质才能真正被下属发扬并扩散。本研究引入下属工作自主性[17]作为调节变量,探查员工工作自主性水平是否影响下属学习领导榜样行为的质量与学习动机,进而调节情感型领导对同事关系亲密度的影响效果。

依据创新成分模型[3],同事关系亲密意味着员工在工作中能够与周围同事相互沟通与合作,得到来自同事的支持、理解与信任[15]。本研究认为这些积极因素既能够形成员工创新动机,又可以为员工创新活动提供必要的资源支持。因此,检验同事关系亲密度在情感型领导与员工创新行为间的中介作用是本研究的另一个目的。

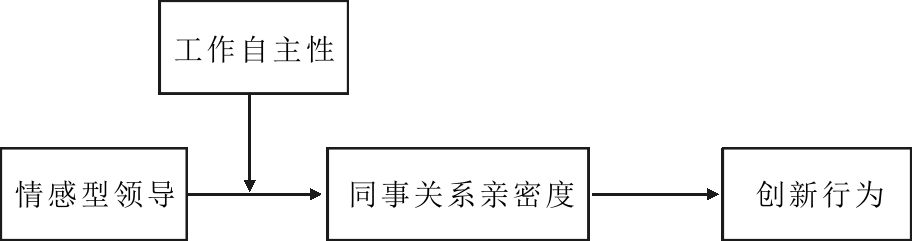

总之,探究情感型领导影响员工创新行为的理论视角与路径是本研究的主要目的。本文首先探寻社会学习机制如何将情感型领导风格传递并感染至下属从而促进下属培育良好同事关系,以及下属学习模仿过程中的边界条件。其次,本研究还将探究并检验同事关系亲密度影响员工创新行为的理论机制。

1 理论与假设

1.1 情感型领导与创新行为

情感型领导是一种关系导向型领导风格,它以企业组织中建立与培育良好上下级人际关系为核心,其目的是通过触动并满足下属情感方面的深层次需求,从而激发下属良性情绪态度与积极工作行为[9]。根据翁清雄等人给出的定义,情感型领导能够展现情感关怀与情绪管理两方面的风格品质。情感关怀是指情感型领导关心下属的情感需要,关注下属内心真实想法,宽厚对待下属,除在工作上对下属关心与支持外,还关心下属个人发展并帮助下属解决生活中遇到的困难。情绪管理是指情感型领导具备较高的情绪智力和情绪管理能力。具备这种品质的领导善于观察、调整与改善下属的情绪水平与状态,并能够有效解决下属冲突,同时,注重在工作中保持下属积极的情绪状态和较高水平的工作承诺与主动性。

个体创新行为是指产生创造性、新奇性观点与想法以及将这些创造性观点或想法成功实施的过程[3]。已有研究表明,领导者支持能够促进下属创新行为产生[18-20],领导者对下属的情感支持能够使下属在心理上得到鼓励,使他们更有勇气与胆量去实施打破常规的新想法与新方案[21]。还有研究[22]认为,变革型领导表现出来的个性关怀能够使下属感知到领导从精神上给予的关心、爱护与宽容,使下属能够克服创新与改变现状过程中的恐惧、忧虑并表现出更多创造性行为。由此可以认为,情感关怀是正向促进下属实施创新活动的影响因素。

有效调整下属的积极与消极情绪也是领导者影响下属绩效的一条重要途径[23]。拥有积极情绪的员工更容易感受到领导营造的尊重与鼓励员工的支持性工作氛围,使他们更有意愿表达创新性与个性化的工作想法[24]。情感型领导善于观察与管理下属的情绪状态,注重培育并提升下属的积极工作情绪,通过使下属在工作中拥有较为乐观与自信的积极态度,为下属的创造性工作营造积极的情绪氛围[25]。领导对下属情绪状态的敏锐观察与有效管理,能够使员工得到情感上的支持,并对员工创新观点的产生、完善及实施产生积极影响[7]。与此同时,情感型领导给予员工的情感关怀也可以通过对员工的关心与爱护,激发员工积极情绪。因此,基于对情感型领导情感关怀与情绪管理能力的分析,提出以下假设:

H1:情感型领导能够正向预测下属创新行为。

1.2 同事关系亲密度的中介作用

同事关系亲密度包含情感表达型与工具型两个维度,情感表达型关系是指在工作之外同事间各种增进感情的交往活动,而工具型关系是指为了更好完成工作任务同事间产生的互相沟通、交流、信息分享以及主动帮助他人解决工作困难等活动[15]。依据Chen & Chen[26]的分析,同事之间工作以外的交往为建立亲密关系打下一个良好基础,而工作中相互沟通与帮助的工具型关系因为更加具有实用意义与利益交换意义,是增进同事信任与感情的主要因素。

社会学习理论认为个体可以通过观察学习他人或者榜样行为形成认知意象,并引导其做出与之相对应的行为[14,16]。具有一定社会地位、拥有较大权力并值得信赖的示范原型更易受到关注并成为他人模仿学习的对象,当示范行为经模仿学习能够给观察学习者带来价值时,观察学习更容易发生[14]。由于领导在组织中更易被下属关注并掌握与员工相关的各种资源,且产生榜样表率效应,因此领导的态度与行为更易被下属关注及模仿[27,28],而下属的价值取向以及行为方式也会因此改变[29]。情感型领导既关心支持下属又对下属宽容大度,能够有效调动下属的积极情绪与工作积极性,这种积极的领导风格会使员工认为关爱他人、宽容大度是一种恰当对待下属的方式,进而促进员工模仿学习。其次,被情感型领导关心爱护的下属会表现出更积极的工作状态与情绪,并认为领导的榜样风格会给自己带来价值,员工因此会获得关心他人、注意维护人际关系并善于处理人际冲突的替代经验与自信心[30]。在这种榜样精神与替代经验的共同影响下,员工学会关爱周围同事,更好地维护并培育与周围同事的良好关系。因此,情感型领导对下属的影响在很大程度上会形成由点到面的涓滴效应[27,31,32],从而提升同事关系亲密度。

情感型领导善于察觉、管理与调节下属情绪状态,拥有较强的意识与能力影响并感染员工。已有研究表明,拥有较高权力的个体具有感染较低权力地位人群的情绪状态[33],而领导向员工表达积极情感能够提升员工状态水平[34]。这种管理与调动员工情绪状态的能力也可以通过社会学习过程由下属习得,下属也会在情感型领导的影响和带动下主动与同事交往并通过积极的行为手段调动周围同事情绪,同时以建设性的方式解决同事间的冲突与矛盾。在这种影响下,同事间的情绪状态会更加积极、健康,冲突会进一步减少,彼此关系进一步协调。拥有积极情绪的个体更愿意与他人分享知识经验与互动交流,他们主动参与社交活动并获得社会资源的意识与动机更强[35,36]。因此,情感型领导通过调整下属情绪状态,能够及时处理下属的消极情绪并保持积极心态,进而促进下属增强互动、合作与交流并最终形成关系亲密度。所以,提出以下假设:

H2:情感型领导能够正向预测下属的同事关系亲密度。

根据创新成分模型,创新激励以及创新资源是促进组织创新的两个重要元素,而创新激励又由多种因素构成。其中,重视与关注创新、鼓励冒险与开拓精神以及尊重员工的能力与工作付出是重要内容。另外,组织环境氛围也符合创新激励因素的要求,例如创新热情、对有价值的冒险与探索活动的支持以及鼓励。当形成较高水平的同事关系亲密度时,他们的创新性工作思路及工作方式更容易得到周围同事的理解与尊重[15],同时,在创新中遭遇的挫折也更容易得到周围同事的宽容与谅解。这些特征与创新激励元素强调的组织对创新的理解与尊重相一致。高水平的同事关系亲密度表明员工在工作中能够得到支持与帮助,这符合创新激励元素包含的对创新与冒险性工作提供支持的要求。此外,周围同事给予员工在工作上的理解与支持还能够提升员工对其工作环境的心理安全感知[37],这种心理安全感能够对员工的创新活动产生激励作用。与上下级关系相比,平级同事之间良好的关系有助于员工在沟通创新想法与观点时避免遭遇尴尬与紧张,同时,来自同事的帮助、支持与建设性信息交流更容易激发员工的创新性思维及认知[38]。

同事关系亲密度的提升还意味着同事间能够坦诚沟通工作问题与改进措施,同时,同事之间的交流和互动能够使员工获得多元化的信息与知识,提升自身认知水平,从而更有利于产生创新性思想与相关行为表现[39,40]。创新成分模型认为,员工从组织中获得的各种创新资源能够提升员工工作技能以及对自身工作状况的及时反馈,这有助于员工对创新过程中的思路、方法进行验证及检查,从而有利于员工进一步改进工作方法,提升创新效能。

最后,同事关系亲密度中的情感型成分强调兴趣爱好协调、彼此信任以及关切双方利益[15],这种情感成分与互相理解、支持与沟通一起,能够使员工感受到来自周围同事的关怀,这种关怀可视作促进员工创新的一种外部激励因素[37],它能够强化员工实施创新行为的内在动机,从而强化员工创新行为表现。总之,基于创新成分模型视角,同事关系亲密度能够实现创新激励以及创新资源对创新的作用。因此,可以提出以下假设:

H3:同事关系亲密度正向预测员工创新行为。

社会学习理论认为,他人的示范榜样行为作为一种普遍且有效的社会刺激源,能够显著调节个体行为[41]。在企业组织中,其他成员的象征性榜样行为及其结果与领导榜样行为一样,同样影响员工的价值判断与行为结果[42]。在社会学习理论视角下,情感型领导宽以待人、关心下属生活与情感需要的榜样品质,能够形成一种工作场所规范[43]。而同事关系亲密度的提升能够将这种规范进一步放大,使员工能够从领导与同事那里观察学习到工作中被允许和接受的行为,并在工作中复制领导允许并接受的工作活动[11]。通过提升下属关系亲密度,情感型领导为下属营造出有利于创新的工作环境,易形成促进员工创新的激励因素、获取必要的资源支持,因此情感型领导对员工创新行为的积极影响产生了点到面的效应。据此,提出以下假设:

H4:同事关系亲密度在情感型领导与下属员工创新行为的正向关系中起中介作用。

1.3 工作自主性的调节作用

工作自主性是指员工在工作中能够自由、独立并按照自己的意愿安排工作流程以及选择工作方式方法的程度。工作自主性越高,对工作结果的影响越显著,员工的工作责任感就越强[17]。依据社会学习理论[14],个体是否选择将观察学习得到的知识、技能进行实际操作与运用,取决于强化引起的动机。如果个体没有动机去实施观察到的行为表象,社会学习就不会产生最终结果。促进这种行为的因素是个体自我强化,即当个体认为这种操作对自身产生积极效益时,行为动机才会产生。工作自主性高的员工对工作中遇到的问题具备较高的管理与控制能力,他们也更意识到工作任务的完成需要更多不同种类的知识与技能[44]。由于良好的同事关系亲密度意味着员工在创新活动中能够从同事那里获得更多的差异化知识、信息以及支持与帮助[15],对其创新工作开展产生积极影响,所以他们对有助于同事关系亲密度提升的情感型领导风格更加敏感与关注。由于工作自主性较高意味着员工与领导之间相互信任并能保持更高质量的上下级关系[4,21],因此,员工会选择遵循情感型领导风格去促进同事关系亲密度,以对自身创新工作产生积极影响。这种由认知产生的自我强化会进一步促进高工作自主性强的员工模仿学习情感型领导行为,并加大对同事关系亲密度的投入。相比工作自主性水平较低的员工,情感型领导的榜样行为对高自主性员工提升同事关系亲密度的影响更大。

社会学习效果还与个体复现观察学习获得的行为表象有关。个体通过观察获得的榜样特征及其表象,在个体认知层面完成信息重组以后,必须通过个体复现转化为个体适当行为,这种通过模仿学习得来的行为必须通过反复实施才能与榜样特征保持一致。员工工作自主性能够扩充员工工作中的角色宽度,这主要是因为拥有较高工作自主性的员工能够更加灵活地设计与规划自身工作角色[45],并拥有更强意识[46]。因此,具有较高工作自主性的员工更有机会和能力在工作中拓展自身的工作角色并灵活安排工作内容,从而在与同事的交往中更加充分地演练操作情感型领导的榜样行为。由于较高的工作自主性扩展了员工复现领导榜样行为的施展空间与频率,他们学习模仿领导行为的信心增强,换而言之,较高的工作自主性使他们意识到领导的榜样行为可以更加有效地在与同事交往过程中复现出来,从而对同事关系亲密度产生积极作用。因此,与工作自主性较低的员工相比,情感型领导的积极影响对高工作自主性员工的作用更显著。

综上所述,领导榜样行为对下属社会学习的影响受到学习者行为操作动机与行为复现水平的制约,且这种行为操作动机与复现水平能够通过员工工作自主性体现出来。与低工作自主性的员工相比,具有较高工作自主性的员工更有能力与动机去学习观察领导的榜样行为并将其有效操作复现,因此情感型领导对同事关系亲密度的正向影响在他们身上表现得更加显著。基于此,提出以下假设:

H5:员工工作自主性在情感型领导与同事关系亲密度的关系中起调节作用,在员工工作自主性水平较高的情况下,情感型领导对同事关系亲密度的正向影响更显著。

在上述假设的逻辑基础上,本研究提出被调节的中介模型,即同事关系亲密度的中介作用受到工作自主性的调节。受情感型领导模范品质影响的同事关系亲密度包含促进创新的重要元素,能够显著影响员工创新行为,而工作自主性可以在情感型领导通过同事关系亲密度对创新行为产生正向影响的过程中发挥正向调节作用。具体而言,对于高工作自主性的员工,情感型领导带来的社会学习效应更显著,因此对同事关系亲密度的促进作用更大,从而进一步充分发挥创新元素的作用效果,创新行为也被显著激发。反之,对于低工作自主性的员工,情感型领导带来的社会学习效应相对较弱,随之产生的同事关系亲密度较低,导致创新行为激发不足。所以,提出以下假设:

H6:工作自主性调节了情感型领导通过同事关系亲密度影响员工创新行为的间接作用。具体而言,当员工的工作自主性较高时,关系亲密度的中介作用更强。

综上所述,本研究理论模型见图1。

2 研究方法

2.1 研究样本与数据收集

本研究选取北京、青岛与马鞍山等地区的5家企业作为研究对象,涉及建筑设计、金融以及高技术制造等行业,并通过直接上级主管与下属配对的方式进行数据收集。其中,北京的一家企业通过分别向下属(时间点1)和上级主管(时间点2)手机发送网络版问卷进行评价,并按照预先规定的编号进行区分并网上提交;其余问卷采取现场评价,即首先在时间点1将纸质版问卷现场发送给下属作答并回收,随后在时间点2单独向上级现场发送问卷。两批次的数据收集均将时间点1与时间点2的时间间隔控制在一周内。下属评价主要涉及本研究模型的自变量、中介变量与调节变量,上级主管评价主要涉及下属创新行为。本次研究的下属员工均为企业非领导岗位的一线员工,其上级均为这些员工的直属主管。

调查共回收422份下属问卷,对应127位领导。删去无法配对和无效问卷后,共保留360份上下级配对成功的问卷,对应112位上级(有效率为85.31%,以配对成功的下属问卷作统计),平均每位主管管理3.29名下属。下属问卷中,男性占56.7%,女性占43.3%。从年龄看,下属中35岁及以下员工占50.1%,35~45岁员工占24.1%,45岁以上员工占25.8%,说明中青年员工较多。从任职时间看,下属中任职时间在5年及以下者占41.1%,5~15年任职时间者占35.2%,超过15年占23.7%。从学历水平看,下属中高中及中专学历者共19人,占5.3%;大学专科学历者102人,占28.3%;大学本科学历者197人,占54.7%;其余42人拥有研究生及以上学历,占11.7%。在112位上级主管中,男性占61.6%;平均年龄为40.3岁;在本单位工作时间平均为12.7年;69.6%的上级主管拥有本科学历,24.1%的上级拥有研究生及以上学历。

2.2 研究工具

(1)情感型领导。采用翁清雄等[9]开发的情感型领导量表,共12个条目,分成情感关怀(7个条目)与情绪管理(5个条目)两个维度,采用李克特量表 6 点评分法。例题为“当部属偶尔未能完成工作任务时,他会尽量从宽处理”。该量表两个维度在本研究中的内部一致性系数(Cronbach′s α)分别为0.92与0.94,量表总体内部一致性系数为0.96。

(2)工作自主性。采用工作诊断量表(JDS) 中工作自主性量表的修订量表[47],共3个条目,使用李克特量表 6 点评分法。例题为“在完成任务时,这份工作给我机会,发挥我个人的创造性或判断力”。该量表研究中的内部一致性系数(Cronbach′s α)为0.83。

(3)关系亲密度。采用Chen & Peng[15]开发的同事关系亲密度测量量表,共9个条目,分为工具性成分(5条目)与情感表达性成分(4条目)两个维度,采用李克特量表6点评分法。例题为“我们在工作中互相支持、配合”。该量表的两个维度在本研究中的内部一致性系数(Cronbach′s α)分别为0.94与0.87,量表总体内部一致性系数为0.93。

(4)创新行为。采用 Scott & Bruce[4]编制的创新行为问卷, 共6个条目,使用李克特量表6点评分法。例题为“该下属总是寻求应用新的流程、技术与方法”。该量表的内部一致性系数(Cronbach′s α)为0.87。

(5)控制变量。参照以往创新行为研究中对控制变量的选择情况[48],选取性别、年龄、教育程度以及工作时间作为控制变量。

2.3 统计方法

本研究采用IBM SPSS Statistics 22.0统计软件进行基本相关性分析与回归分析;采用MPLUS7.4软件进行量表结构效度检验;最后,采用Hayes[49]开发的 SPSS/SAS 宏 PROCESS 检验研究提出的中介假设, 以及有调节的中介效应假设。

3 数据分析与假设检验

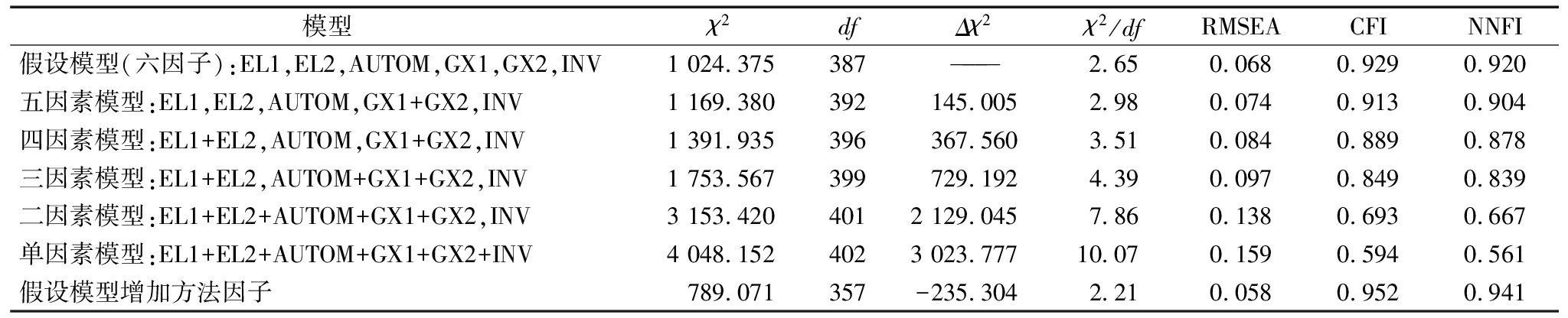

3.1 验证性因素分析与同源方差检验

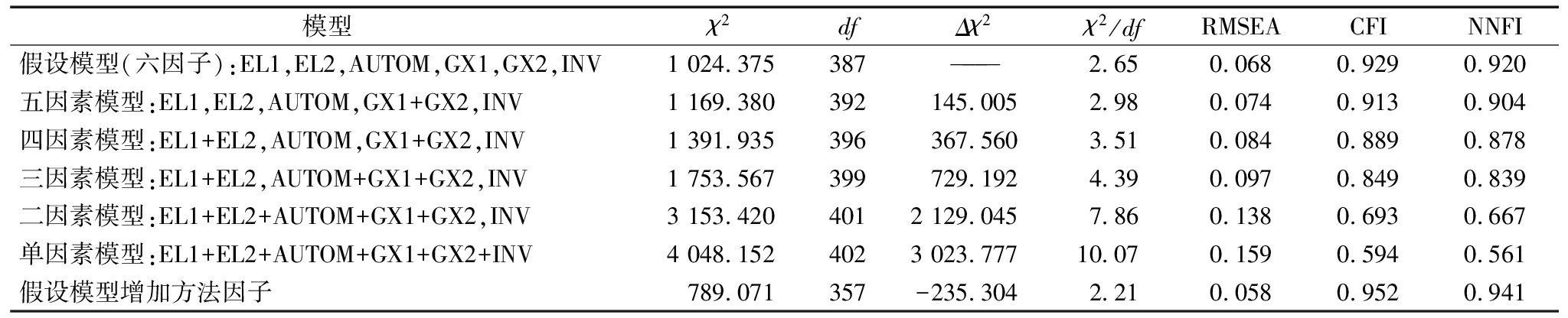

首先,结合假设模型中4个主要变量对应量表的理论模式,构建测量模型并执行验证性因子分析,因情感型领导与关系亲密度均包含两个维度,因此在测量模型中将区分这些维度。验证型因素分析结果表明(见表1),假设模型的拟合效果良好,χ2/df=2.65,RMSEA=0.068,CFI=0.929,NNFI=0.920。此拟合效果优于通过合并因子获得的其它竞争性模型(五因素模型-单因素模型),说明本模型使用的量表在实际测量时结构效度合格[50]。

表1 验证性因子分析结果

模型χ2df Δχ2 χ2/dfRMSEACFI NNFI假设模型(六因子):EL1,EL2,AUTOM,GX1,GX2,INV1 024.375387———2.65 0.0680.9290.920五因素模型:EL1,EL2,AUTOM,GX1+GX2,INV1 169.380392145.0052.98 0.0740.9130.904四因素模型:EL1+EL2,AUTOM,GX1+GX2,INV1 391.935396367.5603.51 0.0840.8890.878三因素模型:EL1+EL2,AUTOM+GX1+GX2,INV1 753.567399729.1924.39 0.0970.8490.839二因素模型:EL1+EL2+AUTOM+GX1+GX2,INV3 153.4204012 129.0457.86 0.1380.6930.667单因素模型:EL1+EL2+AUTOM+GX1+GX2+INV4 048.1524023 023.77710.07 0.1590.5940.561假设模型增加方法因子789.071357-235.3042.21 0.0580.9520.941

注:EL1与EL2、GX1与GX2分别代表情感型领导和关系亲密度的两个维度,AUTOM代表工作自主性,INV代表创新为;+表示合并因子;**表示p<0.01

分别采用Harman单因子检验和控制非可测潜在方法因子的方法对可能存在的共同方法偏差问题进行检验。通过将本研究涉及变量的所有条目进行未旋转的探索式因子分析,第一个因子解释了34.77%的变异。表1的验证性因子分析结果表明,将所有变量题项聚合到一个因子的单因子模型的拟合效果明显下降(χ2/df=10.07>5,RMSEA=0.159>0.1),即单因子模型的拟合情况非常不理想[50],表明本研究不存在严重的共同方法偏差问题。由于Harman单因子检验的局限性[51],采用控制非可测潜在方法因子的方法,在假设模型中增加一个公共方法变异因子(表1中增加方法因子模型),χ2发生显著变化,Δχ2(30)=235.304,p<0.01。根据Little[52]的建议,当样本量大于200时,χ2随样本量变化非常敏感,因此应关注NNFI值的变化,当NNFI值的变化小于0.05时,说明添加方法因子不能显著提高假设模型质量。鉴于本研究中添加方法因子仅仅提高NNFI值0.02,可以证明添加方法因子无法显著提高假设模型质量,这也再次说明本研究中共同方法偏差对变量关系没有显著影响。

3.2 描述性统计与相关性分析

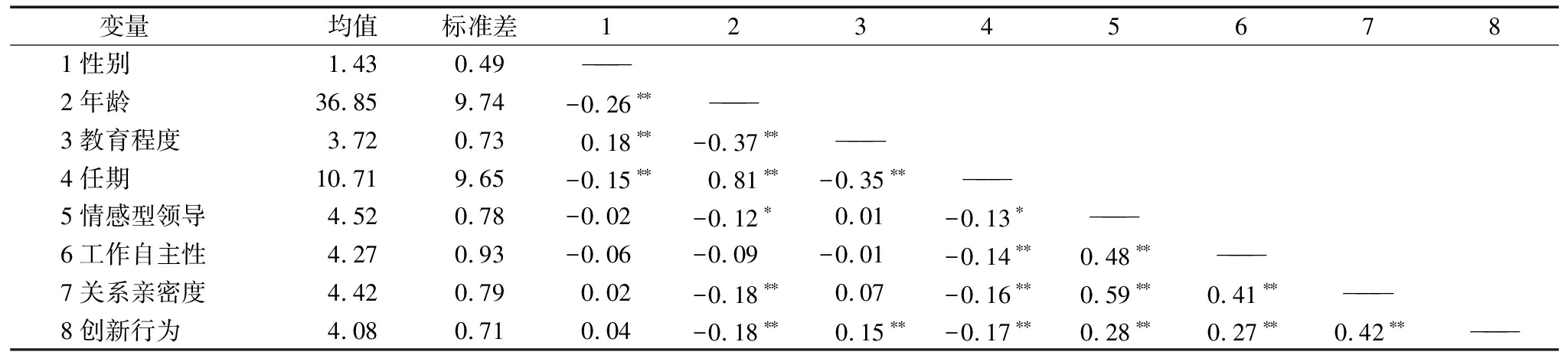

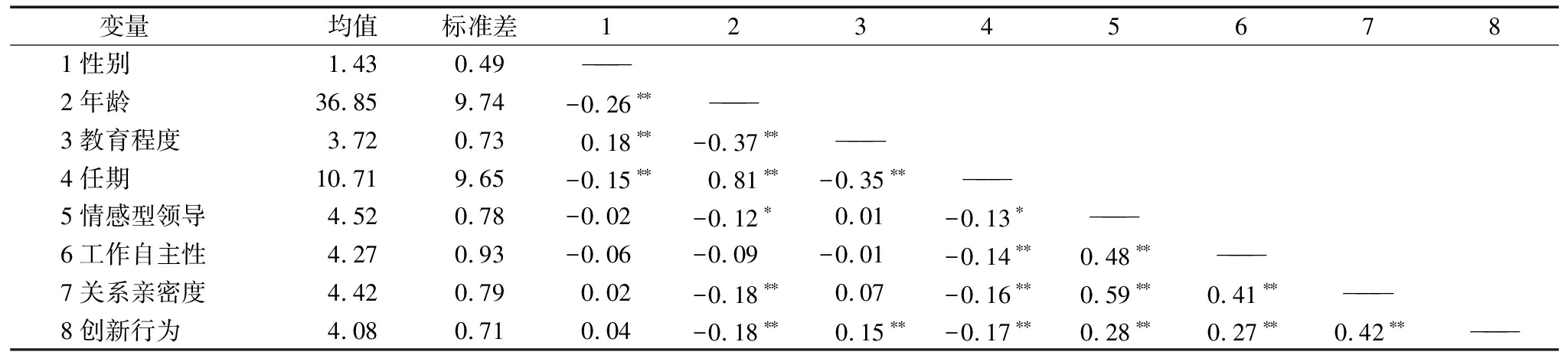

本研究主要变量的均值、标准差和相关系数如表2所示。可以看到, 情感型领导与员工创新行为显示出较强的正相关(r=0.28,p<0.01),情感型领导与关系亲密度显著正相关(r=0.59,p<0.01),而关系亲密度与创新行为也显示出较强的正相关(r=0.42,p<0.01)。此外,工作自主性与关系亲密度以及创新行为也显著正相关(r=0.41,p<0.01;r=0.27,p<0.01)。

3.3 假设检验

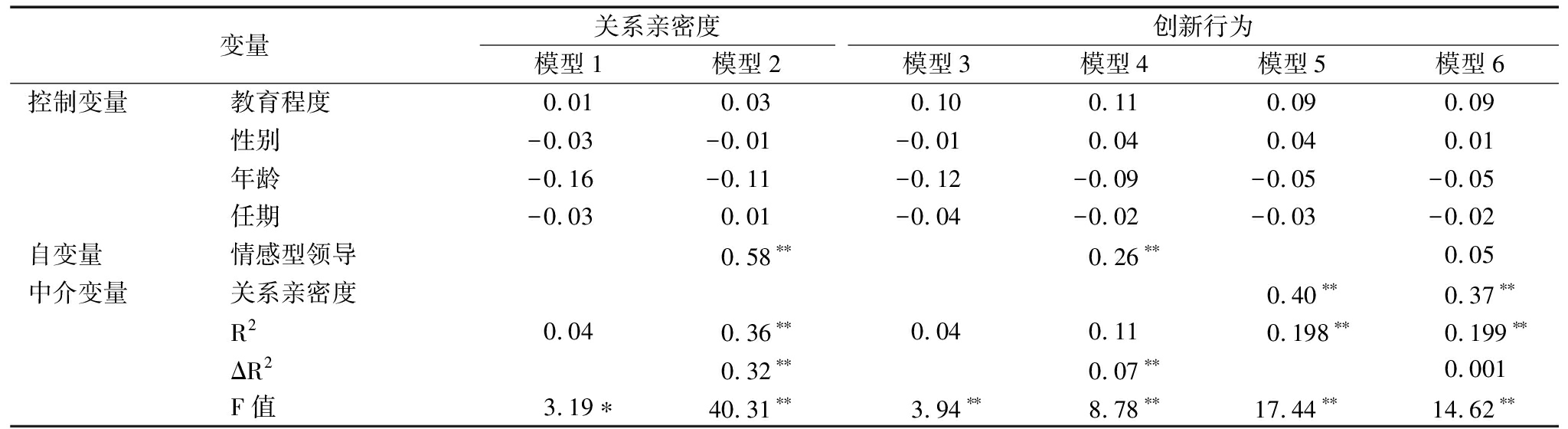

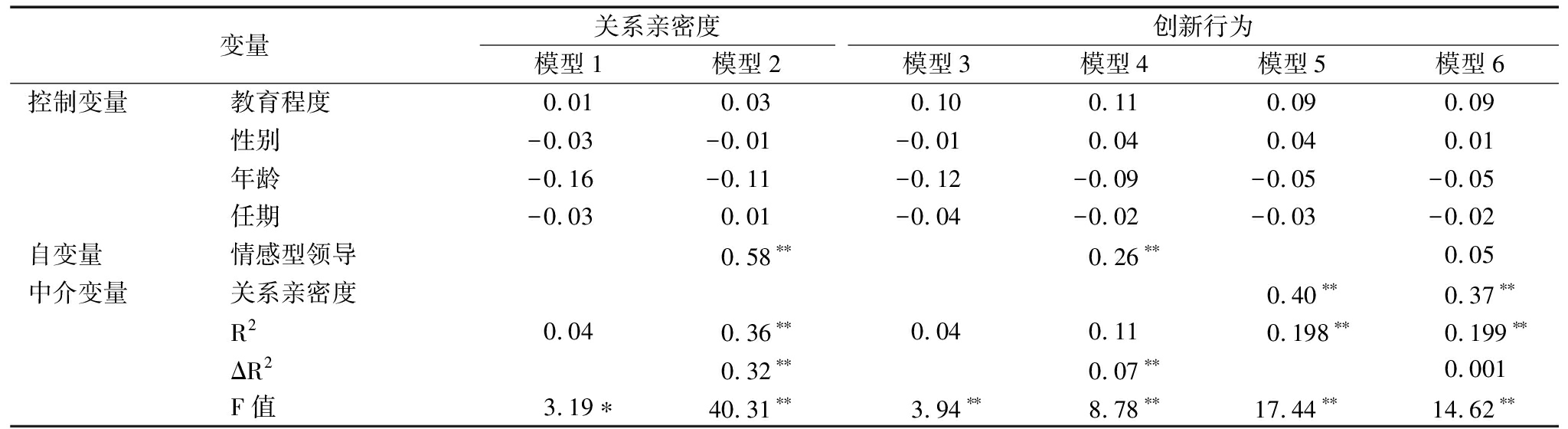

采用 Baron & Kenny[53]推荐的层次回归方法, 分别对中介变量、调节变量假设进行考察。层级回归方法检验假设H1-H4的方法与步骤见表 3。在所有模型中,教育程度、性别、年龄和工作任期均作为控制变量。模型4表明情感型领导对创新行为有显著正向效应(b=0.26,p<0.01),假设H1得到验证。模型2显示情感型领导对关系亲密度有显著正向作用(b=0.58,p<0.01),假设H2得到验证。模型5显示关系亲密度对创新行为有显著正向作用(b=0.4,p<0.01),假设H3得到验证。在模型6中,当情感型领导、关系亲密度共同纳入回归方程时, 关系亲密度对创新行为有显著影响(b=0.37,p<0.01),情感型领导的正向作用明显变小且不显著(b=0.05,p>0.05),因此支持了假设H4,即关系亲密度在情感型领导和创新行为之间起中介作用,且为完全中介作用。

表2 变量均值、标准差与相关系数

变量 均值标准差123456781性别1.430.49———2年龄36.859.74-0.26∗∗———3教育程度3.720.730.18∗∗-0.37∗∗———4任期10.719.65-0.15∗∗0.81∗∗-0.35∗∗———5情感型领导4.520.78-0.02-0.12∗0.01-0.13∗———6工作自主性4.270.93-0.06-0.09-0.01-0.14∗∗0.48∗∗———7关系亲密度4.420.790.02-0.18∗∗0.07-0.16∗∗0.59∗∗0.41∗∗———8创新行为4.080.710.04-0.18∗∗0.15∗∗-0.17∗∗0.28∗∗0.27∗∗0.42∗∗———

注:N=360,*p<0.05,**p<0.01,性别1=男性,2=女性

依据MacKinnon等[54]的建议,为了更准确地验证中介效应,采用 Bootstrap方法,运用SPSS宏PROCESS 对中介作用进行检验,Bootstrap重复抽样次数为5000,置信区间水平设定为95%,取样方法采用偏差校正的非参数百分位法。运行结果表明,关系亲密度的中介效应为0.20,95%的置信区间CI=[0.13,0.28]不包含零。同时,情感型领导与创新行为间的直接效应仅为0.04,p>0.05。95%的置信区间CI=[-0.07,0.14],包含0。此结果表明,关系亲密度的中介效应显著,且为完全中介,假设H4再次得到支持。

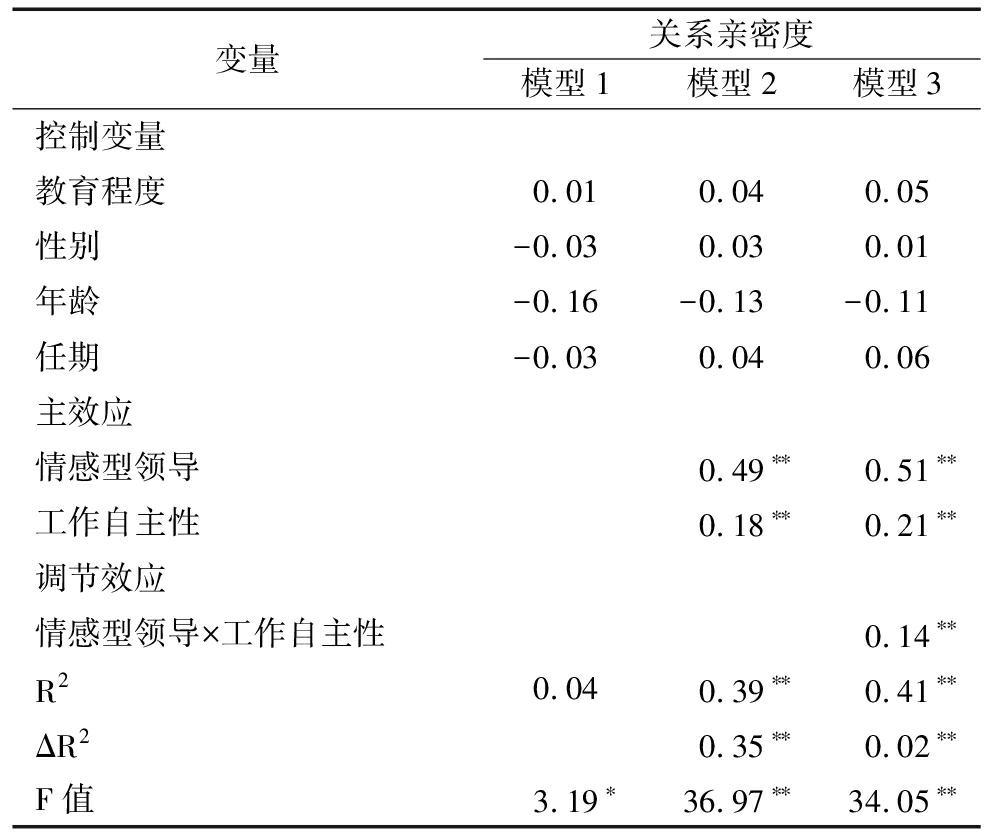

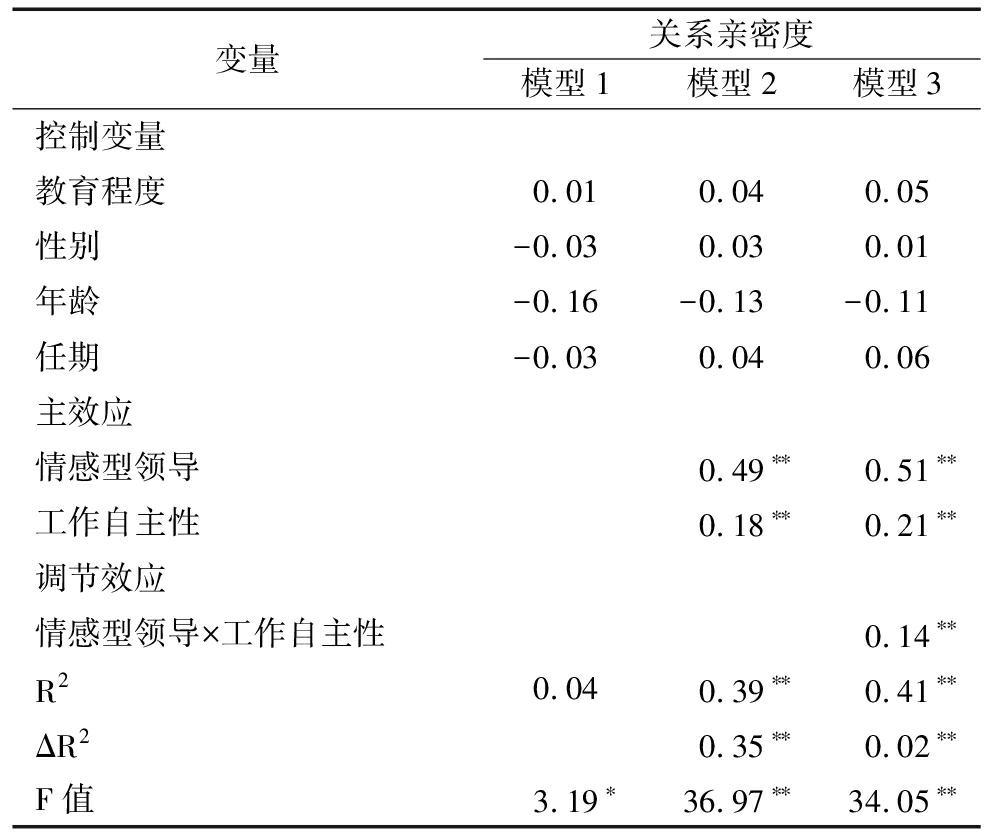

为了检验工作自主性在情感型领导与关系亲密度间的调节作用,先对相关变量进行中心化处理,采用层级回归进行检验,检验结果如表4所示。在控制了情感型领导与工作自主性的主效应后,情感型领导与工作自主性的交互项对关系亲密度有显著正向影响(b=0.14,p<0.01),表明工作自主性在情感型领导与关系亲密度间的调节效应显著。

表3 层级回归结果

变量关系亲密度模型1模型2创新行为模型3模型4模型5模型6控制变量教育程度 0.01 0.03 0.10 0.11 0.09 0.09性别-0.03-0.01-0.01 0.04 0.04 0.01年龄-0.16-0.11-0.12 -0.09-0.05-0.05任期-0.03 0.01-0.04-0.02-0.03-0.02自变量情感型领导0.58∗∗0.26∗∗0.05中介变量关系亲密度0.40∗∗0.37∗∗R20.040.36∗∗0.040.110.198∗∗0.199∗∗ΔR20.32∗∗0.07∗∗0.001F值3.19∗40.31∗∗3.94∗∗8.78∗∗17.44∗∗14.62∗∗

注:N=360,*p<0.05,**p<0.01。表中系数为标准化回归系数

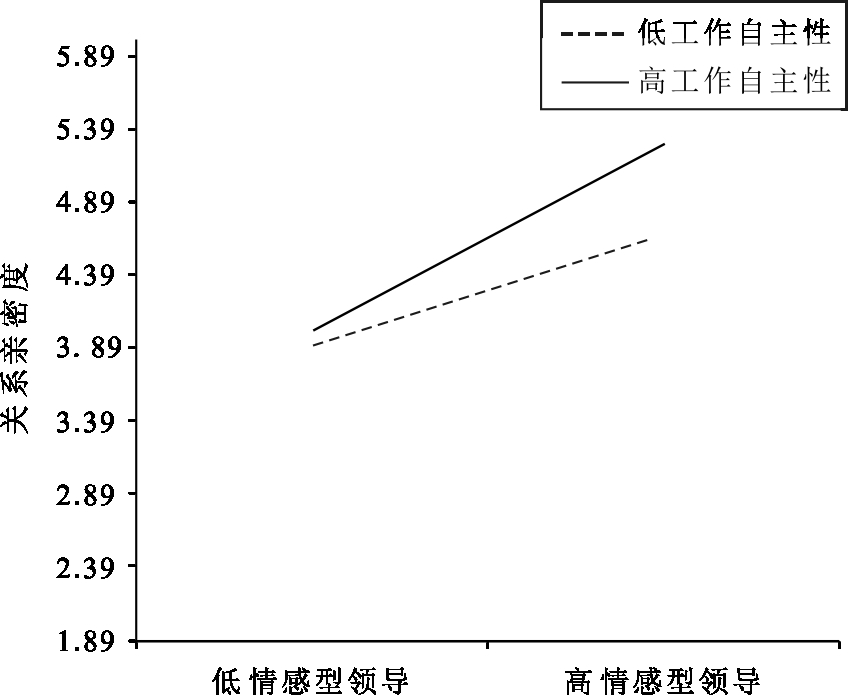

为了明确调节作用的方向和趋势,选取工作自主性均值正负各一个标准差之处的数据绘制工作自主性调节效应图,见图2。图中显示,在较高的工作自主性条件下,情感型领导对员工创新行为的积极影响比低工作自主性下显著(斜率更加陡峭)。因此,假设H5得到支持。

表4 工作自主性调节作用

变量关系亲密度模型1模型2模型3控制变量教育程度 0.010.040.05性别-0.030.030.01年龄-0.16 -0.13-0.11任期-0.030.040.06主效应情感型领导0.49∗∗0.51∗∗工作自主性0.18∗∗0.21∗∗调节效应情感型领导×工作自主性0.14∗∗R20.040.39∗∗0.41∗∗ΔR20.35∗∗0.02∗∗F值3.19∗36.97∗∗34.05∗∗

注:*p<0.05,**p<0.01,均为双尾检验。N=360。表中系数为标准化回归系数,自变量与调节变量均经过中心化处理

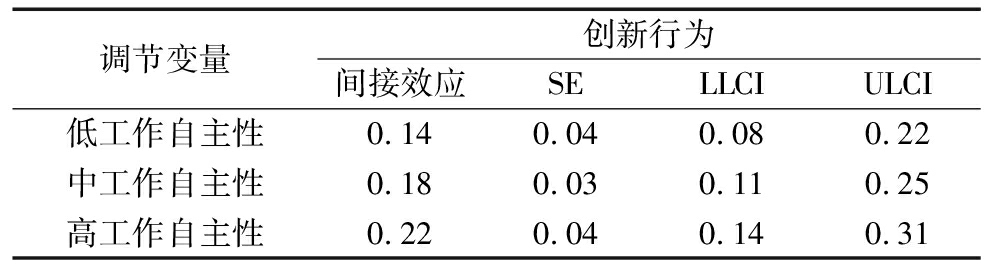

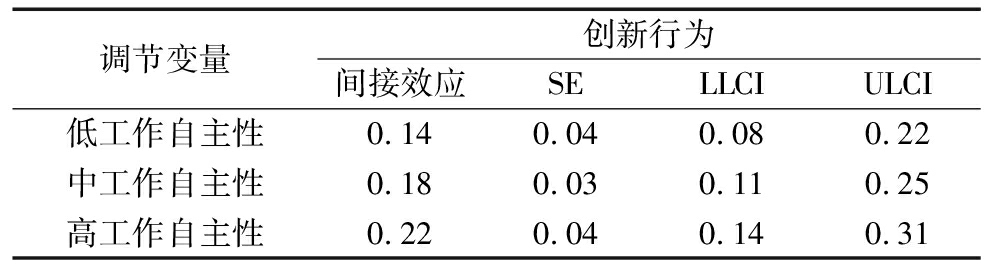

为了进一步检验被调节的中介作用,应用Bootstrap方法,将中介和调节效应纳入同一分析架构整合以验证有调节的中介模型,具体分析结果见表5 。可以看到, 在低工作自主性条件下,情感型领导对创新行为的间接效应显著( 95%置信区间为CI =[0.08,0.22]);在高工作自主性条件下时,间接效应值大于低工作自主性状态值,且仍然显著(95%置信区间为CI =[0.14,0.31])。这说明工作自主性越高,关系亲密度在情感型领导和创新行为之间的中介作用越显著。此外,采用 Edwards & Lambert[55]的方法对不同条件下间接效应之间是否存在显著差异进行补充检验。结果显示,在高、低两种工作自主性水平下情感型领导通过同事关系亲密度对员工创新行为产生间接效应的差异(差异值为0.08)达到了显著性水平(p < 0.05)。最后,PROCESS宏分析表明,被调节的中介指数(INDEX OF MODERATED MEDIATION)为0.04,95%置信区间为CI =[0.006,0.085],置信区间不含0,说明被调节的中介效应显著。这些分析结果表明,假设H6获得实证支持。

表5 关系亲密度在不同工作自主性水平下的中介效应及其95%置信区间

调节变量创新行为间接效应SELLCI ULCI 低工作自主性0.140.040.080.22中工作自主性0.180.030.110.25高工作自主性0.220.040.14 0.31

注:N=360。工作自主性的 3 个值分别是均值及其上下1个标准差。SE 指标准误

4 结论与讨论

4.1 研究结论与意义

领导行为是影响员工创新行为的关键因素,它能显著影响员工创造力与创新绩效[56]。本研究关注我国本土研究者提出的情感型领导对员工创新行为的影响,从社会学习理论与创新成分模型视角出发,探讨了领导者如何通过提高下属关系亲密度激发下属创新行为的作用机制。研究结果表明,情感型领导对创新行为有正向影响;员工关系亲密度完全中介了情感型领导与员工创新行为的关系;工作自主性调节了情感型领导与员工关系亲密度的关系,员工工作自主性越强,情感型领导对员工关系亲密度的正向影响越显著。此外,员工工作自主性调节了情感型领导通过员工关系亲密度对创新行为的间接作用。

本研究具有重要理论意义。首先,关注组织情境因素对员工创新行为的影响是当前关于领导风格、创新行为关系研究的一个热点与趋势[57]。高水平的领导成员交换关系作为一种情境因素[1],已经被证明能够成为情感型领导促进员工创新行为的有效作用机制[10]。本研究认为除领导成员交换视角外,情感型领导通过影响组织情境因素促进员工创新行为的机制应该是多样的。基于社会学习理论,本研究发现情感型领导注重在工作、生活及情感上关心下属的品格特质会为下属形成一种榜样,下属会积极学习、发扬情感型领导表现出来的行为优点,主动关心与帮助周围同事,从而构建亲密团结的同事关系。较高的同事关系亲密度作为一种组织情境因素能够为员工创新提供必要的激励与资源支持,当员工感知到来自领导和同事的关心、宽容与支持时,员工会意识到自己将要施展的创新行为可以得到领导与同事的帮助与理解,员工的创新行为也将被激发出来。另外,情感型领导善于管理下属情绪并能够采用积极的情绪管理方式改善与保持下属的情绪状态,从而有利于下属间建立更积极的同事关系,这一领导效应也符合以往的研究发现,即领导的积极情绪能够促进下属团结与协作[58]。

其次,本研究发现工作自主性在员工社会学习过程中能够发挥边界效应。在社会学习过程中,学习者对榜样示范行为的操作动机以及行为复现水平影响社会学习效果。研究结果表明,在员工模仿学习情感型领导榜样行为的过程中,由于较高的工作自主性与学习者行为动机以及行为复现水平正向关联,情感型领导通过社会学习过程对同事关系亲密度的正向影响将被较高的员工工作自主性强化。同时,研究发现,工作自主性作为一种工作特征变量[59],能够发挥边界机制,影响下属针对领导榜样行为的社会学习效果。

根据拓展的创新成分模型[37],组织中的心理安全氛围以及来自同事的关心爱护也可以被视为促进创新的激励元素,而同事关系亲密度表现出的员工间互相理解、认可与支持以及情感上的信任与和谐能够实现两种创新激励元素的功能。由于同事关系亲密度既整合了创新激励元素,也整合了创新资源支持元素,其对创新的积极影响充分证明了创新成分模型在解释组织元素影响创新行为上的合理性。

4.2 实践意义

本研究对企业组织管理实践有一定参考意义。一方面,根据领导效能产生影响的领导特质-行为模型[60],企业组织为了实现绩效目标,除了要培养大量任务导向型领导干部外,还应注重培养其关系导向性特质与本领,特别要注意选拔业务素质过硬且同时具备善于培育下属人际关系、善于调动下属积极情绪与工作主动性的领导干部人才。领导自身也需主动提升个人修养,在工作中自觉关心下属的情感需求并对下属在工作与生活上的困难及时给予帮助、支持。领导还应注重提升自己有效调动员工工作情绪的技能,从而在下属中营造鼓励创新与探索精神的积极氛围。

本研究结果同时表明,领导者不仅要以身作则,培育良好的上下级关系,还应起到模范带头作用并鼓励下属员工建立良好同事关系。有研究表明,员工间良好的沟通氛围、稳定舒适的工作环境能够使员工更好地释放情感和表达情绪,员工的社会需要因此得到满足,会表现出更多创新性行为[61]。同事间良好的工作关系以及在工作以外的良性互动是营造企业组织积极和谐工作氛围的重要表现。紧密的同事关系还能够促进员工之间互相交流工作心得体会并相互分享各种建设性意见、想法,这有利于员工之间思想火花的碰撞与视野开阔,从而促进创新活动。

组织应建立相关激励与评价制度,对同事间的互帮互助予以表扬与奖励,并经常通过培训或团建等方式加强员工间的沟通与交流,从而在组织层面营造一种对员工工作、生活与情感给予关怀并提倡员工建立紧密关系的企业文化氛围,使广大员工能够感受到来自组织的支持、宽容与爱护,从而使广大员工有能力、有胆识、有激情从事有利于组织发展的创新活动。最后,本研究还表明,企业组织应该在保证工作质量与工作效率的基础上给予员工工作自主权,适当的工作自主权能够使员工在工作中有更多机会与自由度去积极模仿、学习和实践情感型领导表现出的关心、爱护下属的品质与行为,使员工在与周围同事的沟通与交往中更易感知积极亲密的同事关系,这将进一步促进员工创新行为。

4.3 研究局限与展望

本研究关注的是个体层面上情感型领导对员工创新行为的影响机制。然而,情感型领导及员工创新行为均可扩展到团队与部门层面。本研究没有按照下属嵌套于部门或团队的结构实施问卷调查,未来可采集适合跨层研究的嵌套型数据,进一步研究部门层面的情感型领导对员工创新行为的影响。

本研究的自变量与结果变量虽然通过上下级配对方法在两个时间点收取,然而自变量、调节变量与中介变量仍然由下属在同一时间点完成提报。因此,工作自主性与同事关系亲密度之间可能存在其它关系。例如情感型领导可以通过影响工作自主性然后影响关系亲密度的链式中介形式影响创新行为,因此今后的研究应严格建立在时间纵向数据分析基础上。

本研究仅考虑了关系亲密度的中介变量,但无法排除情感型领导可以通过其它影响机制促进下属创新行为,例如工作繁荣[62]、工作幸福感[63]均有可能作为中介机制促进员工创新行为。情感型领导作为一种新型领导行为风格,在未来研究中需要与其它相近的领导行为风格变量进行比较研究,以验证其对员工行为结果的解释效力。如将情感型领导与仁慈型领导、服务型领导以及变革型领导进行比较研究,以进一步加深对这种新型领导风格预测效果的认识。

参考文献:

[1] 李晓红, 徐雷, 杨卫华. 员工创新行为发生机制:来自领导的影响[J]. 科技进步与对策, 2017,34(21):154-160.

[2] SHIN S J, JEONG I, BAE J. Do high-involvement HRM practices matter for worker creativity? a cross-level approach [J]. International Journal of Human Resource Management, 2016,19(11):2095-2112.

[3] AMABILE T M. A model of creativity and innovation in organizations [J]. Research in Organizational Behavior, 1988,10(10):123-167.

[4] SCOTT S G, BRUCE R A. Determinants of innovative behavior: a path model of individual innovation in the workplace [J]. Academy of Management Journal, 1994,37(3):580-607.

[5] LIU W, MAO J, CHEN X. Leader humility and team innovation: investigating the substituting role of task interdependence and the mediating role of team voice climate [J]. Frontiers in Psychology, 2017(8):1115.

[6] RANDEL A E, GALVIN B M, SHORE L M, et al. Inclusive leadership: realizing positive outcomes through belongingness and being valued for uniqueness [J]. Human Resource Management Review, 2018,28(2):190-203.

[7] ZHOU J, GEORGE J M. Awakening employee creativity: The role of leader emotional intelligence [J]. Leadership Quarterly, 2003,14(4):545-568.

[8] VINARSKI-PERETZ H, CARMELI A. Linking care felt to engagement in innovative behaviors in the workplace: The mediating role of psychological conditions [J]. Psychology of Aesthetics Creativity & the Arts, 2011,5(1):43-53.

[9] 翁清雄,王婷婷,吴松,等.情感型领导:量表开发及与员工离职倾向和建言行为的关系[J].外国经济与管理,2016(12):74-90.

[10] 刘晖, 杨一, 徐娴英, 等. 情感型领导对员工创新行为的影响[J]. 沈阳航空航天大学学报, 2018(1):74-82.

[11] 洪雁, 王端旭. 管理者真能“以德服人”吗?——社会学习和社会交换视角下伦理型领导作用机制研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2011,32(7):175-179.

[12] 梁巧转, 张真真, 李洁. 真实型领导对员工创新行为的影响机制[J]. 西安交通大学学报:社会科学版, 2016,36(2):17-23.

[13] 许灏颖, 王震. 服务型领导对下属服务绩效的影响:顾客导向和领导认同的作用[J]. 心理科学, 2016(6):1466-1472.

[14] BANDURA A. Social learning theory [M]. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1977.

[15] CHEN X P, PENG S. Guanxi dynamics: shifts in the closeness of ties between Chinese coworkers [J]. Management & Organization Review, 2008,4(1):63-80.

[16] 班杜拉. 社会学习心理学[M]. 长春:吉林教育出版社, 1988.

[17] HACKMAN J R, OLDHAM G R. Motivation through the design of work: test of a theory [J]. Organizational Behavior & Human Performance, 1976,16(2):250-279.

[18] AMABILE T M, CONTI R, COON H, et al. Assessing the work environment for creativity [J]. Academy of Management Journal, 1996,39(5):1154-1184.

[19] MONTANI F, COURCY F, VANDENBERGHE C. Innovating under stress:the role of commitment and leader-member exchange [J]. Journal of Business Research, 2017,77:1-13.

[20] CARNEVALE J B, HUANG L, CREDE M, et al. Leading to stimulate employees' ideas: a quantitative review of leader-member exchange, employee voice, creativity, and innovative behavior [J]. Applied Psychology: An International Review, 2017,66(4):517-552.

[21] BASU R, GREEN S G. Leader-member exchange and transformational leadership: an empirical examination of innovative behaviors in leader-member dyads [J]. Journal of Applied Social Psychology, 1997,27(6):477-499.

[22] GONG Y, HUANG J C, FARH J L. Employee learning orientation, transformational leadership, and employee creativity: the mediating role of employee creative self-efficacy [J]. Academy of Management Journal, 2009,52(4):765-778.

[23] HUMPHREY R H. The many faces of emotional leadership [J]. Leadership Quarterly, 2002,13(5):493-504.

[24] GEORGE J M, ZHOU J. Dual tuning in a supportive context: joint contributions of positive mood, negative mood, and supervisory behaviors to employee creativity [J]. Academy of Management Journal, 2007,50(3):605-622.

[25] 容琰, 隋杨, 杨百寅. 领导情绪智力对团队绩效和员工态度的影响——公平氛围和权力距离的作用[J]. 心理学报, 2015,47(9):1152-1161.

[26] CHEN X P, CHEN C C. On the intricacies of the Chinese Guanxi: a process model of Guanxi development [J]. Asia Pacific Journal of Management, 2004,21(3):305-324.

[27] GREENBAUM R L, MAWRITZ M B, EISSA G. Bottom-line mentality as an antecedent of social undermining and the moderating roles of core self-evaluations and conscientiousness [J]. Journal of Applied Psychology, 2012,97(2):343-359.

[28] MO S, SHI J. Linking ethical leadership to employees' organizational citizenship behavior: testing the multilevel mediation role of organizational concern [J]. Journal of Business Ethics, 2017,141(1):151-162.

[29] LI R, ZHANG Z, TIAN X. Can self-sacrificial leadership promote subordinate taking charge? the mediating role of organizational identification and the moderating role of risk aversion [J]. Journal of Organizational Behavior, 2016,37(5):758-781.

[30] BABALOLA M T, STOUTEN J, EUWEMA M, et al. The relation between ethical leadership and workplace conflicts the mediating role of employee resolution efficacy [J]. Journal of Management, 2018,44(5):2037-2063.

[31] 张军伟, 龙立荣, 易谋. 上行下效:工作场所宽恕的涓滴模型[J]. 管理工程学报, 2017,31(1):24-31.

[32] BYUN G, KARAU S J, DAI Y, et al. A three-level examination of the cascading effects of ethical leadership on employee outcomes: a moderated mediation analysis [J]. Journal of Business Research, 2018,88:44-53.

[33] ANDERSON C, KELTNER D, JOHN O P. Emotional convergence between people over time[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2003,84(5):1054-1068.

[34] BONO J E, ILIES R. Charisma, positive emotions and mood contagion [J]. Leadership Quarterly, 2006,17(4):317-334.

[35] 傅强, 段锦云, 田晓明. 员工建言行为的情绪机制:一个新的探索视角[J]. 心理科学进展, 2012,20(2):274-282.

[36] FREDRICKSON B L, BRANIGAN C. Positive emotions broaden the scope of attention and thought-action repertoires [J]. Cognition & Emotion, 2005,19(3):313-332.

[37] AMABILE T M, PRATT M G. The dynamic componential model of creativity and innovation in organizations: making progress, making meaning [J]. Research in Organizational Behavior, 2016,36:157-183.

[38] ZHOU J, GEORGE J M. When job dissatisfaction leads to creativity: encouraging the expression of voice [J]. Academy of Management Journal, 2001,44(4):682-696.

[39] SHALLEY C E, GILSON L L. What leaders need to know: a review of social and contextual factors that can foster or hinder creativity [J]. Leadership Quarterly, 2004,15(1):33-53.

[40] WOODMAN R W, SAWYER J E, GRIFFIN R W. Toward a theory of organizational creativity [J]. Academy of Management Review, 1993,18(2):293-321.

[41] 王新玲. 班图拉的社会学习论[J]. 外国教育研究, 1989(1):13-19.

[42] 陈宏辉, 程雪莲, 张麟. 变革型领导对员工企业社会责任态度的影响——基于社会学习理论的视角[J]. 当代经济管理, 2015,37(10):15-24.

[43] WALUMBWA F O, HARTNELL C A, MISATI E. Does ethical leadership enhance group learning behavior? examining the mediating influence of group ethical conduct, justice climate, and peer justice [J]. Journal of Business Research, 2017,72:14-23.

[44] PARKER S K, WALL T D, JACKSON P R. "That's not my job": developing flexible employee work orientations [J]. Academy of Management Journal, 1997,40(4):899-929.

[45] MORGESON F P, DELANEY-KLINGER K, HEMINGWAY M A. The importance of job autonomy, cognitive ability, and job-related skill for predicting role breadth and job performance [J]. Journal of Applied Psychology, 2005,90(2):399-406.

[46] PARKER S K. Enhancing role breadth self-efficacy: the roles of job enrichment and other organizational interventions [J]. Journal of Applied Psychology, 1998,83(6):835-852.

[47] IDASZAK J R, DRASGOW F. A revision of the job diagnostic survey: elimination of a measurement artifact [J]. Journal of Applied Psychology, 1987,72(1):69-74.

[48] 陈晨, 时勘, 陆佳芳. 变革型领导与创新行为:一个被调节的中介作用模型[J]. 管理科学, 2015(4):11-22.

[49] HAYES A F. Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: a regression-based approach [M]. New York: The Guilford Press, 2013.

[50] 温忠麟, 侯杰泰, 马什赫伯特. 结构方程模型检验:拟合指数与卡方准则[J]. 心理学报, 2004,36(2):186-194.

[51] 周浩, 龙立荣. 共同方法偏差的统计检验与控制方法[J]. 心理科学进展, 2004,12(6):942-950.

[52] LITTLE T D. Mean and covariance structures (MACS) analyses of cross-cultural data: practical and theoretical issues [J]. Multivariate Behavioral Research, 1997,32(1):53-76.

[53] BARON R M, KENNY D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations [J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986,51(6):1173-1182.

[54] MACKINNON D P, LOCKWOOD C M, WILLIAMS J. Confidence limits for the indirect effect: distribution of the product and resampling methods [J]. Multivariate Behavioral Research, 2004,39(1):99-128.

[55] EDWARDS J R, LAMBERT L S. Methods for integrating moderation and mediation: a general analytical framework using moderated path analysis [J]. Psychological Methods, 2007,12(1):1-22.

[56] ZHANG X, BARTOL K M. Linking empowering leadership and employee creativity: the influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative process engagement [J]. Academy of Management Journal, 2010,53(1):107-128.

[57] 方慧, 何斌, 张倩. 领导对创造力及创新绩效的影响机制研究综述[J]. 华东经济管理, 2017,31(12):60-66.

[58] SY T, C?Té S, SAAVEDRA R. The contagious leader: impact of the leader's mood on the mood of group members, group affective tone, and group processes [J]. Journal of Applied Psychology, 2005,90(2):295-305.

[59] OLDHAM G R, CUMMINGS A. Employee creativity: personal and contextual factors at work [J]. Academy of Management Journal, 1996,39(3):607-634.

[60] DERUE D S, NAHRGANG J D, WELLMAN N, et al. Trait and behavioral theories of leadership: an integration and meta-analytic test of their relative validity [J]. Personnel Psychology, 2011,64(1):7-52.

[61] 杨付, 张丽华. 团队沟通、工作不安全氛围对创新行为的影响:创造力自我效能感的调节作用[J]. 心理学报, 2012,44(10):1383-1401.

[62] PORATH C L, SPREITZER G M, GIBSON C B, et al. Thriving at work: toward its measurement, construct validation, and theoretical refinement [J]. Journal of Organizational Behavior, 2012,33(2):250-275.

[63] ZHENG X, ZHU W, ZHAO H, et al. Employee well-being in organizations: theoretical model, scale development, and cross-cultural validation [J]. Journal of Organizational Behavior, 2015,36(5):621-644.

(责任编辑:胡俊健)

![]()