0 引言

1957年,法国地理学家戈特曼[1]提出大都市圈,其是指在城市群中出现的以中心城市为核心,周边城市共同参与分工、合作进而一体化的圈域经济现象,大都市圈现已成为区域或国家经济创新驱动发展和协同化发展的代表。如美国纽约、芝加哥、洛杉矶三大都市圈是人口和经济的重心,日本东京、名古屋、大阪三大都市圈以1/3的国土集聚了约2/3的经济和人口总量,中国京津冀、长三角和珠三角三大都市圈仅以3.62%的国土就集聚了近1/5人口和1/3经济总量[2]。中心城市人口和经济规模在都市圈域内占比较大,对政治、经济和文化具有支撑、示范、带动和传承作用,在区域经济社会发展中占据核心地位[3]。

人才是区域发展和城市创新的中坚力量,人才集聚能够促进都市圈中心城市发展。创新型人才理论认为吸引年轻创新型人才、拥有活跃的文化氛围以及不断演进的环境能够促进城市繁荣[4]。创新型人才是城市经济发展和创新的核心动力,具有高流动性特征[5]。在创新发展战略驱动下,众多城市纷纷提出人才政策以招贤纳士。如成都推出人才新政12条,长沙出台人才新政22条,西安推出“全国最优户籍”新政。2018年3月,北京、上海相继发布人才新政,旨在引进高端人才,城市对人才求贤若渴,人才大战愈演愈烈。城市对人才的吸引力不仅体现在有形价值上,同时还体现为居住在城市的人们所追求的“非物质价值”,即城市吸引人才感官的能力,而这种能力是城市的无形价值(UIV)[6]。城市抢人,君子择城。城市与人才双向选择,相互成就。

综上所述,各城市发布人才新政引进人才,人才“用脚投票”选择城市,而影响人才集聚的因素有哪些?每个影响因素对人才的作用程度多大?为此,本研究以都市圈中心城市吸引并留住人才能力为切入点,测度都市圈中心城市人才集聚度,并构建中心城市人才集聚影响因素体系,探究影响中心城市人才集聚度的主要因素,提取增强都市圈中心城市人才集聚力的参考性建议,以促进中心城市人才集聚,带动整个都市圈经济社会发展。

1 研究综述

关于人才集聚的研究,本文主要从人才集聚测度和人才集聚影响因素两方面加以梳理。

1.1 人才集聚度测算方法

(1)用大专及以上学历就业人员与总就业人员的比值计算人才集聚度。廖诺、张紫君、李建清等[7]为测算北京、上海和广州人才资本对经济增长的贡献率,采用该方法计算出人才集聚度。

(2)用人才区位商定义人才集聚度。王猛等[8]将创意阶层定义为从事计算机服务和软件业,科研、技术服务和地质勘查业,金融业,教育业,文化体育和娱乐业,租赁和商业服务业6个产业人员,并用区位商衡量创意人才集聚度;曹威麟等[9]为分析人才集聚与三次产业集聚的关系,将地区大专以上就业人员占总就业人数的比值与全国平均比重的比率定义人才区位商;张美丽和李柏洲[10]运用区位商理论分析了中国内地31个省市区人才集聚值。

(3)从人才数量和人才质量两方面衡量。孙健等[11]将人才数量定义为大专以上就业人员数量,用研究生占人才总数的比重和每万人拥有的专利数衡量人才质量,并采用因子分析法得到人才集聚综合得分。

(4) 用基尼系数测算人才集聚度,基尼系数越高人才越集聚。李瑞等[12]计算了不同成长阶段中科院院士在省域层面的集聚情况。

(5)人才密度。倪鹏飞[13]运用每百万人金融、计算机服务、科学研究从业人数衡量知识经济转化度。

1.2 人才集聚影响因素因子体系

Frenkel、Bendit、Kaplan[14]将人才分为工作者、休闲者、家庭成员3种角色,以及文化和娱乐休闲、运动休闲、家庭活动休闲和工作式休闲4种休闲方式;Lawton、Murphy、Redmond[15]将城市经济发展与吸引并留住人才的能力分为硬条件和软因素两种,其中硬条件包括住房面积和价格、公共服务设施、交通设施等,软因素包括休闲设施的完善、周边环境、公共或私人开放式空间可获得性等。

孙健等[11]认为,收入、经济环境、教育、高校数和科研机构数影响人才集聚;杨勇等[3]认为,中心城市GDP是衡量其经济势能的基本度量标准,但是并不全面。因此,可采用中心城市经济势能=地区GDP×(基础设施指数+服务设施指数)×资金利税率衡量。其中,基础设施指数用与城市经济相关的指标衡量,反映城市经济社会发展基础条件;服务设施指数反映城市综合服务功能;资金利税率是反映城市经济效益的综合指标。牛冲槐等[16]认为,经济环境是影响科技型人才集聚的最关键因素,为此,作者从经济体制、经济发展水平、风险投资和产业集聚4个方面分析了经济环境。

王荣、张所地[17]认为,创新能力强的城市容易集聚更多创新创业人才,带来高素质、高技能人才不断集聚,而人才集聚规模效应又进一步提高了城市创新能力,进而形成马太效应;王瑞文和张嘉[18]对比分析美国波士顿、匹兹堡和我国深圳、杭州创新型城市建设后提出,政府应采取柔性政策引进创新人才,通过加强产学研合作提高城市创新活力,这种发展趋势更容易吸引高素质人才,形成良性循环发展态势。创新集聚力强的城市不仅可以促进人才、技术和资金不断流入,也更有利于不同类型人才实现近距离交流与合作,进而创造更多创新成果,从而促进城市创新能力持续提升[19];伦蕊[20]从企业创新导向角度出发构建了衡量城市创新文化和经济的指标,通过上海和广州两个城市的对比分析,得出经济因素对技术人才的吸聚能力没有充分的解释力,而城市创新文化才是吸引人才集聚的主要因素,且形成了人才集聚自组织机制;王红领等[21]通过对37个行业6年的数据进行实证分析,认为外商直接投资额有助于促进内资企业自主创新能力提升。上述学者构建的城市创新影响因素体系如表1所示。

不动产作为城市的载体,当人才流入城市后,城市不动产支撑人才留下来,人才集聚提高了城市创新能力和竞争力,并对城市建设提出更高要求,促使城市不断完善自身基础设施和公共服务设施、优化城市不动产比例结构,从而进一步吸引人才集聚,二者呈现马太效应。布鲁金斯学会在对美国创新集聚区进行深入分析后指出,过去创新集聚区往往远离市中心,很少注重工作、生活的有机结合。现如今,美国创新区域有3种模式:一是“锚定+”型,多位于中心城市的中城区或商业区,周围伴随着实力雄厚的相关公司、企业、衍生公司和多功能住宅区;二是“重构城市区域”型,大多是在滨海地区,周围分布着正在进行经济或物理资产转化的仓储和工业区,一般交通发达,属于高房租、临近商业区;三是“科技园城市化”型,由过去的孤立性区域逐渐转变为多功能区域,多位于近郊甚至远郊区,具体包括中心城区、住宅单元楼、餐饮和零售商店、轻轨交通等[23]。这些创新区大多拥有大型企业、办公楼、商业公寓、餐饮零售、休闲娱乐等配套设施,从而可以更好地满足人才工作、生活、学习需要。邵晖和温梦琪[24]指出,教育等公共资源支撑着城市健康发展和大都市多中心空间格局构建,而公共服务设施的便利性和可达性在很大程度上影响着人才生活质量。Castells[25]认为,基础设施有助于促进经济发展,即通过道路、水、电等的充足供应,可以满足居民基本生活需求,从而释放人口和经济活动因彼此邻近而产生的正外部性。Florida[4]将创新型人才集聚与文化设施吸引力指数相结合,研究了文化设施和生活方式在创新型人才居住地选择中的作用。Liang Zheng[26]构建了迁移选择模型,用于分析高低技能人才对城市设施的偏好以及不同层次居民对城市设施产生的成本或收益,得出高技能人才选择移民居住地不仅是为了获得更高收入的工作,也是为了享受更舒适的环境,如工作场所、餐馆、学校、住宅价格以及文化和娱乐设施等。我国城市间的发展差距越来越大,特别是在信息时代,缺乏人才集聚,城市将很难继续发展,而城市发展实质上是城市不动产建设。

表1 城市创新影响因素体系

作者 创新影响因素王荣和张所地[17]构建了包括基础设施、创新投入、创新产出的城市创新能力对商品房价的影响因素体系,并用固定资产总额、外商直接投资实际使用额等指标衡量城市创新资金投入范新英和张所地[19]从人才集聚度、资金集聚度、技术集聚度、创新集聚强度4个方面构建城市创新要素集聚指标体系,其中运用实际利用外资额、固定资产投资额等指标衡量城市资金集聚度王猛、宣烨、陈启斐[8]构建了包括百万人发明专利拥有量、百万人技术合同成交额等5个二级指标以及外商直接投资、人力资本、经济发展水平等9个控制变量的指标体系陈淑云和杨建坤[22]运用财政支出比、融资环境、外商直接投资额等因素作为影响区域技术创新的控制变量

综上所述,人才集聚有助于促进城市经济发展、生产力提高、城市创新能力提升。现有文献大多是对三大都市圈或单一都市圈的研究,且大多数学者普遍将人才定义为大专以上学历就业人员,用就业人员学历认定计算人才集聚度,但通过学历定义的大专及以上就业人员数据只统计到省域,除北京外,大部分城市并未统计相关数据。少数学者关注科学技术人才和创新人才,但其只是高技能人才的一部分,而我国经济正从高速发展向高质量发展转变,这些转变需要大量、多层次的高技能人才支撑。

另外,众多学者也分析了经济实力和创新能力等影响人才集聚的主要因素,但并未系统考虑不动产结构对人才集聚的影响。不动产不仅可为人才提供舒适的生活环境,同时依托于不动产的公共服务也满足着人才多样化需求。本研究从不动产满足人才作为工作者、休闲者和家庭成员3种角色以及拥有文化和娱乐休闲、运动休闲、家庭活动休闲、工作式休闲4种休闲模式角度构建不动产结构指标体系。

2 理论分析与研究假设

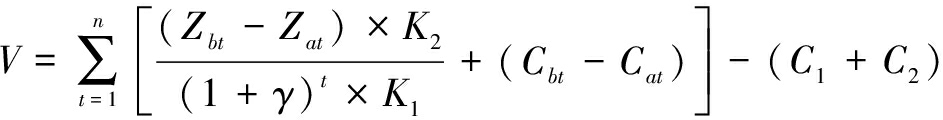

人才已不再简单地追求生存、安全等低层次需求,而是追求被尊重和自我实现。经济和创新作为城市的软因素,使人才获得就业机会、享有创新创业氛围、实现自我价值等成为可能。不动产作为城市的硬条件,不动产结构优化和依托于不动产的服务体系为人才多样化需求创造了更多便利条件。但是,不同中心城市经济势能、创新活力和不动产结构优化程度不同,为人才提供的服务也不同,人才趋向于选择就业机会多、交通便利、通讯顺畅、休闲娱乐等设施配套齐全的区域。为了享有更加舒适的生活条件和环境、获得更好的发展,并且在流动获得收益大、支付成本低的情况下,人才才会选择流动。在理性人假设条件下,人才作为生产要素之一,其自身性质决定向某一区域集聚往往是基于流动行为成本—收益模型[20]。该模型具体公式为:

R=V×F

(1)

式(1)中,R为预期收益,V为流动价值增值,表现为人才流动动力强弱程度,F为人才对b处的主观期望价值。人才在综合考虑各种因素的前提下,若认为在b处获得理想发展机会的概率小,即使有强大的流动意愿也会因为主观价值判断低而不选择流动。

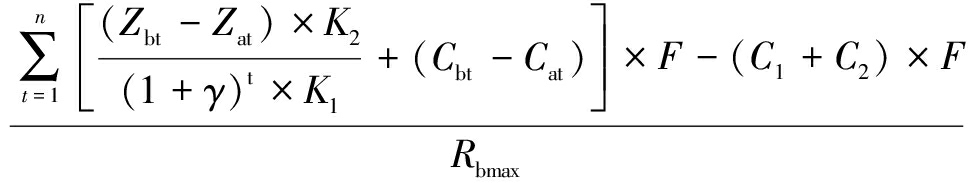

(2)

式(2)中,Zat、Zbt分别表示人才在t年从a、b处获取的直接收益,Cat、Cbt分别表示人才在t年从a、b处获取的间接收益,γ表示人才的必要收益率,K1为客观环境阻碍系数,如经济实力、创新活力、基础设施等。K2代表人才年龄,C1、C2分别表示流动的直接成本和间接成本。

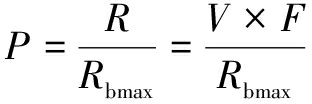

(3)

式(3)中,p表示人才预期流动到b处后可获得净收益的相对效用,Rbmax是b处的最高满意度。

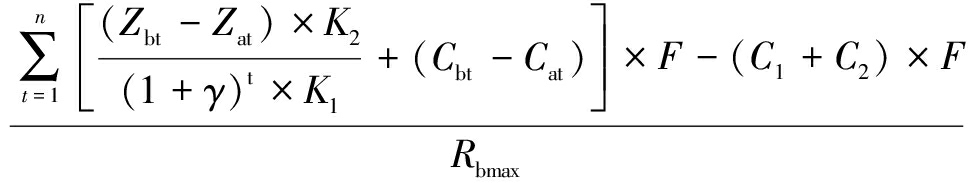

综合式(1)~式(3),得到人才流动成本—收益模型:

P=

(4)

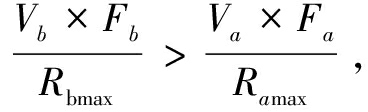

人才流动成本—收益模型考虑了人才流动收益与人才新就业机会可获得性、生活成本、年龄和受教育程度等因素间的关系,当人才流动净收益p>0时,表现为 即人才预期流到b后带来的净收益相对效用大于在a处的效用,人才选择流动。反之,人才停留在居住地。并且,收益越大、流动成本越小、在集聚地停留时间越长,人才流动意愿越强。

即人才预期流到b后带来的净收益相对效用大于在a处的效用,人才选择流动。反之,人才停留在居住地。并且,收益越大、流动成本越小、在集聚地停留时间越长,人才流动意愿越强。

基于以上分析,本研究提出如下假设:

H1:中心城市经济势能越高,越容易吸引高技能人才,提高人才集聚度,促进城市经济社会发展。

H2:中心城市创新投入越多,城市创新活力越强,越能够吸引高技能、高素质人才,而人才不断集聚可提升城市创新能力,促进创新型城市发展。

H3:中心城市不动产结构越优化,越能够提升城市包容性,越容易满足高技能人才工作、生活和学习需要,从而吸引并留住人才,促进城市发展。

3 都市圈中心城市人才集聚模型设定

3.1 变量选取

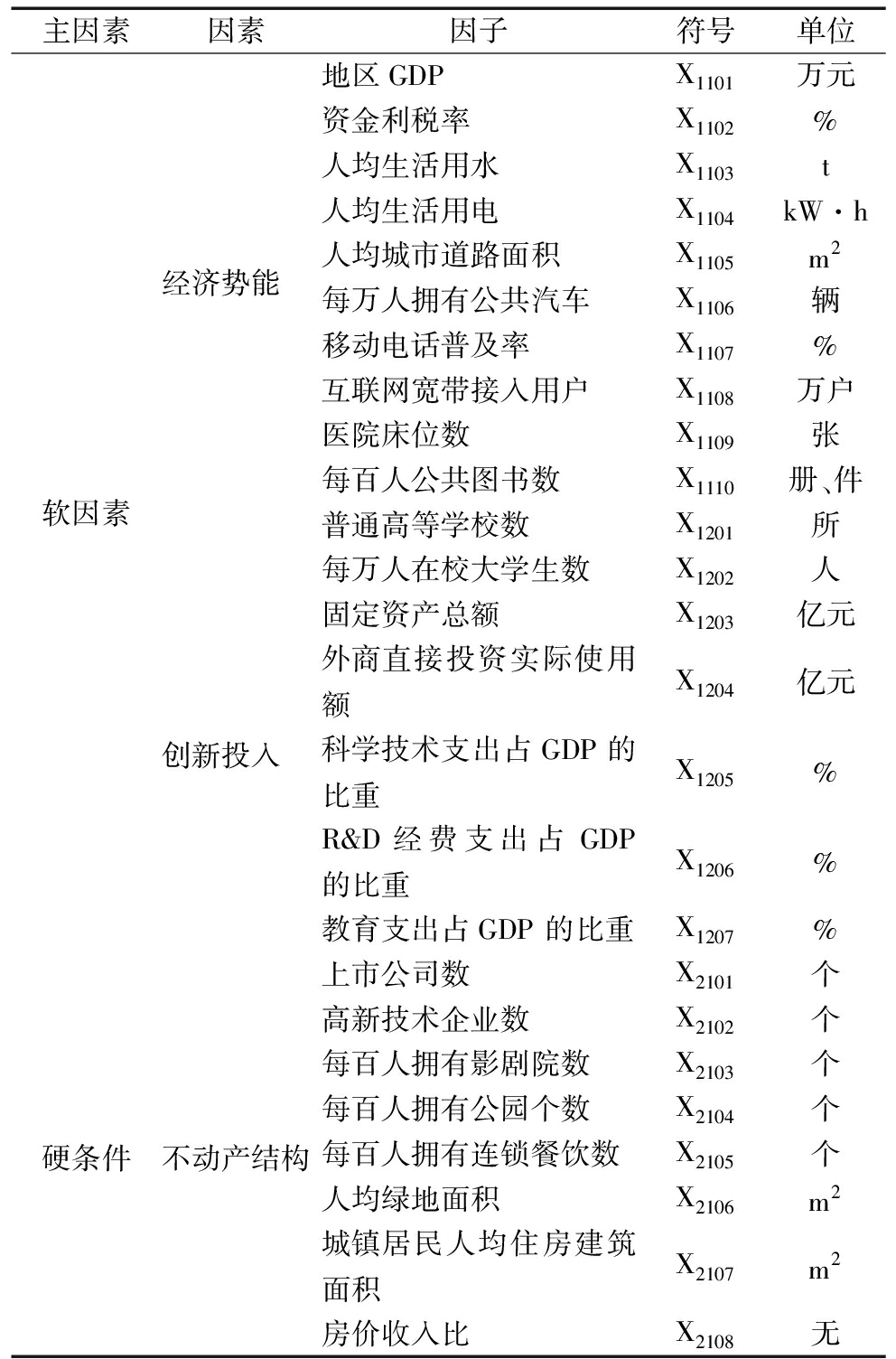

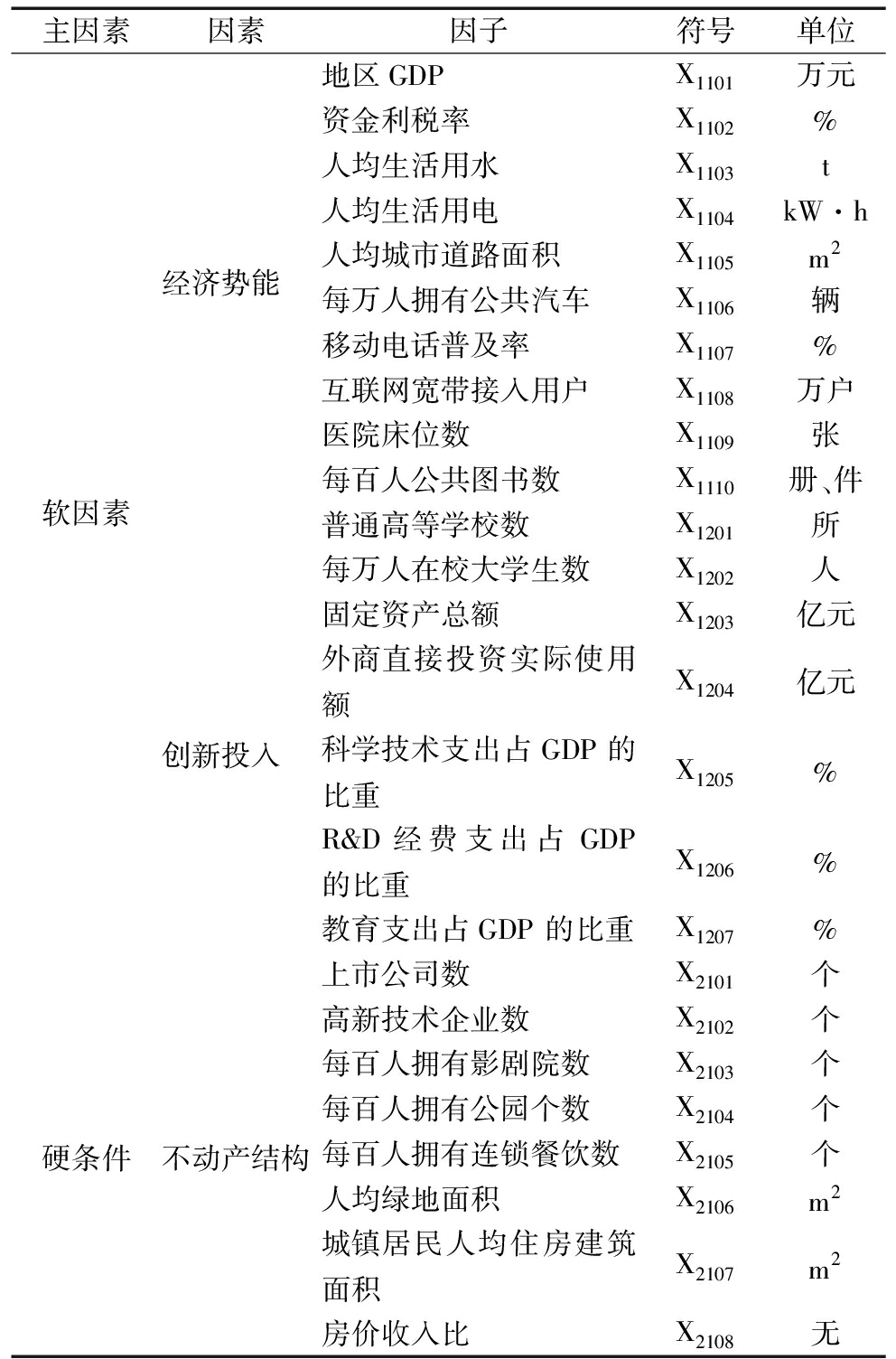

借鉴学者对人才集聚影响因素的研究成果,结合上述分析,最终构建包含经济势能、创新投入和不动产结构在内的都市圈中心城市人才集聚影响因素体系。其中,企业作为创新主体,其生产研发需要资金投入。已有研究表明,外商直接投资实际使用额既能对中国城市技术创新产生技术外溢效应[17,19,21],又能产生抑制作用[9],并得出抑制论、促进论和双刃剑论3种观点[21]。因此,本研究考虑固定资产总额和外商直接投资实际使用额对中心城市创新投入的影响。不同类型不动产在吸引人才方面发挥着不同作用,上市公司、高新技术企业等实力雄厚企业可为人才提供更好的工作机会,影剧院、连锁餐饮店、公园等可以满足人才休闲娱乐需要,住宅价格和人均居住面积在人才消费支出中占很大比重,极大程度上影响着人才生活质量。按照张所地、王拉娣[27]提出的最优影响因素集构建方法,构建都市圈中心城市人才集聚影响因素因子体系见表2。

表2 都市圈中心城市人才集聚影响因素因子体系

主因素因素因子符号单位软因素经济势能 地区GDPX1101万元资金利税率 X1102%人均生活用水X1103t人均生活用电X1104kW·h人均城市道路面积X1105m2每万人拥有公共汽车X1106辆移动电话普及率X1107%互联网宽带接入用户X1108万户医院床位数X1109张每百人公共图书数X1110册、件创新投入 普通高等学校数X1201所每万人在校大学生数X1202人固定资产总额X1203亿元外商直接投资实际使用额X1204亿元科学技术支出占GDP的比重X1205%R&D经费支出占GDP的比重X1206%教育支出占GDP 的比重X1207%硬条件不动产结构上市公司数X2101个高新技术企业数X2102个每百人拥有影剧院数X2103个每百人拥有公园个数X2104个每百人拥有连锁餐饮数X2105个人均绿地面积X2106m2城镇居民人均住房建筑面积X2107m2房价收入比X2108无

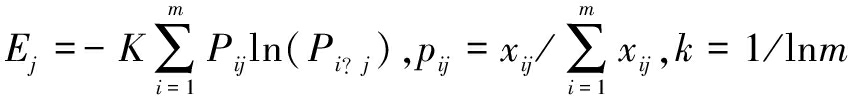

本研究运用最大熵值法测算都市圈中心城市人才集聚影响因子,测算出各城市的经济势能、创新投入和不动产结构指数。

m个城市和n项指标形成矩阵M=(xij)m×n,xij≥0,测算过程如下:

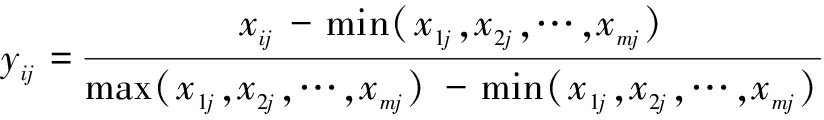

(1)数据标准化处理。

①正向影响因子:

(5)

②负向影响因子:

(6)

(2)第j项因子的熵值。

(7)

(3)第j项因子的差异性系数。

dj=1-Ej

(8)

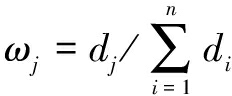

(4)第j项因子的权重。

(9)

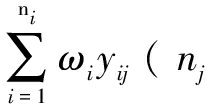

式(5)将城市经济势能、创新投入和不动产结构指数分别记为EE、II、RES,根据 为第i个特征中因子的个数),进而得到EE、II、RES的值。

为第i个特征中因子的个数),进而得到EE、II、RES的值。

3.2 模型构建

(1)人才集聚度测度。《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020)》提出,人才是指拥有一定专业知识或专门技能,进行创造性劳动且对社会作出贡献的人,是人力资源中素质和能力较高的劳动者[28]。人才集聚是人才流动形成的特殊行为,是在综合分析多种因素影响下,从不同区域集聚到某一区域并发挥1+1>2效应的过程[11]。人才集聚度是人才集聚的静态指标,表示某一城市人才集聚的程度,是衡量区域、产业或行业等空间人才发展状态和水平的重要指标[7]。

2017年2月,武汉推出“双百万”计划,引爆了新一轮“人才争夺战”,此后53个城市相继发布百余条人才政策。众多城市以引进大学生为主,并对硕士、博士、高层次人才或紧缺型人才实施不同级别的就业创业、租住帮助等补助措施。相比之下,北京、上海则专门针对科技创新人才、创业人才、金融人才、企业高管等引进高技能人才。现代社会竞争的关键在于人才竞争,只有不断引进且留住高素质人才,才会提高城市创新活力,推动区域经济社会发展[10]。相关人才引进对象如表3所示。

表3 各城市人才引进对象

城市 引进对象北京海外优秀人才、国家和本市重大人才工程入选专家、重要科技奖项获奖人等其他重要科技创新领域的优秀杰出人才、创新创业团队领衔人或核心合伙人、文化创意人才、法律服务顾问、投融资专家、管理咨询师、项目运营团队、职业经理人等优秀海内外人才 上海博士研究生学历、高级专业技术人才、管理人才、科创人才、紧缺急需或有特殊才能的人才、获国家或省部级技能竞赛表彰的人才、在本市重点产业和领域担任高级管理职位研究生等其他行业领军人才等 太原高校毕业生、技术工人、留学人才、世界前200一流大学和“双一流”高校博士、硕士、紧缺专业本科生等 合肥大专及以上学历、高层次创新创业人才、研究生以上学历自主选择落户地沈阳、武汉高校毕业生“零门槛落户”、就业创业的全日制博士、硕士和本科毕业生分别给予不同程度住房、租房补贴 西安全日制普通大中专学生可直接落户,且将人才分成A-E五类给予不同程度补贴,A-E分别是:国内外顶尖人才;国家级领军人才;地方级领军人才;自贸区管理、文化创意、艺术创作等领域所需的创新型人才和紧缺型人才。产业发展与科技创新类实用性人才和特殊技能人才 南京40岁以下本科毕业生、研究生、中级工以上技能人才等可直接落户 成都针对高层次人才、急需紧缺人才、青年人才、高技能人才等不同人才群体构建体系、分类施策,实施人才安居工程、优化人才落户制度等12条措施大连、重庆顶尖及领军人才、中青年创新人才、高技能人才、海外优秀专家、重点产业紧缺人才、重点领域创新团队等 杭州对应届全日制硕士研究生以上学历人员和归国留学人员、E类人才实施不同补贴,并鼓励引进大院名所、支持规模企业设立研究院、实施多种人才计划、创新人才管理模式、强化人才激励机制、改进人才评价方式等22条济南、青岛、哈尔滨海内外高层次人才、全日制本科及以上学历毕业生、本市紧缺人才及团队等 长春全日制本科及以上学历人员、国家级或省级领军人才、国内外顶尖人才、一流科技人才(团队) 广州引进高校毕业生、技术工人、职业院校毕业生和留学归国人员等高层次人才、技能人才、创新创业人才、产业急需人才,修订落户政策,实施积分制入户和政策性入户 深圳培养引进紧缺专业人才、国家化人才、高技能人才,实施多种奖励措施,解决子女入学、医疗健康、住房保障等问题,建设创客之都等81条措施

资料来源:分析各城市发布的人才新政得到

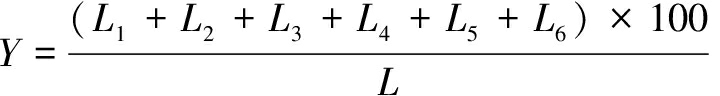

综上所述,在学者研究的基础上,结合当前各城市人才政策,本研究将人才集聚度定义为每百万人中从事金融业、计算机服务和软件业、科学研究、教育业、文化体育和娱乐业以及租赁和商业服务业人员的比值,具体计算公式为:

(10)

式(10)中,Y表示人才集聚度,L1~L6分别表示从事金融业、计算机服务和软件业、科学研究、教育业、文化体育和娱乐业以及租赁和商业服务业的人员,L表示城镇常住人口。

(2)回归模型。本研究以人才集聚度为被解释变量,以经济势能、创新投入和不动产结构为解释变量,建立面板数据模型如下:

Yit=α0+α1EEit+α2IIit+α3RESit+εit

(11)

式(11)中,Yit、EEit、IIit和RESit分别表示第i个城市第t年的人才集聚度、经济势能、创新投入和不动产结构,α1~α3表示相应变量的参数系数,εit为随机误差向量。

4 实证分析

4.1 变量与数据

《2007年中国都市圈发展评估报告》评价了我国18大都市圈的综合实力。上海交通大学中国都市圈发展与管理研究中心在2012年国际都市圈发展论坛上发布了《2012年中国都市圈评价指数》,该报告从都市圈发育水平、绩效水平和实力水平3个维度对我国18大都市圈的综合竞争力进行了排名。18大都市圈分别是北京、上海、广州、杭州、成都、重庆、西安、太原、武汉、南京、沈阳、汕头、长春、大连、济南、石家庄、青岛、哈尔滨。陈章龙等人编著的《都市圈竞争力指数研究》从经济指标、环境指标和民生幸福3个方面评价了南京、杭州、武汉、深圳都市圈竞争力,同时分析了这四大都市圈中心城市的优劣势,指出深圳都市圈在四大都市圈中有很强的竞争优势。

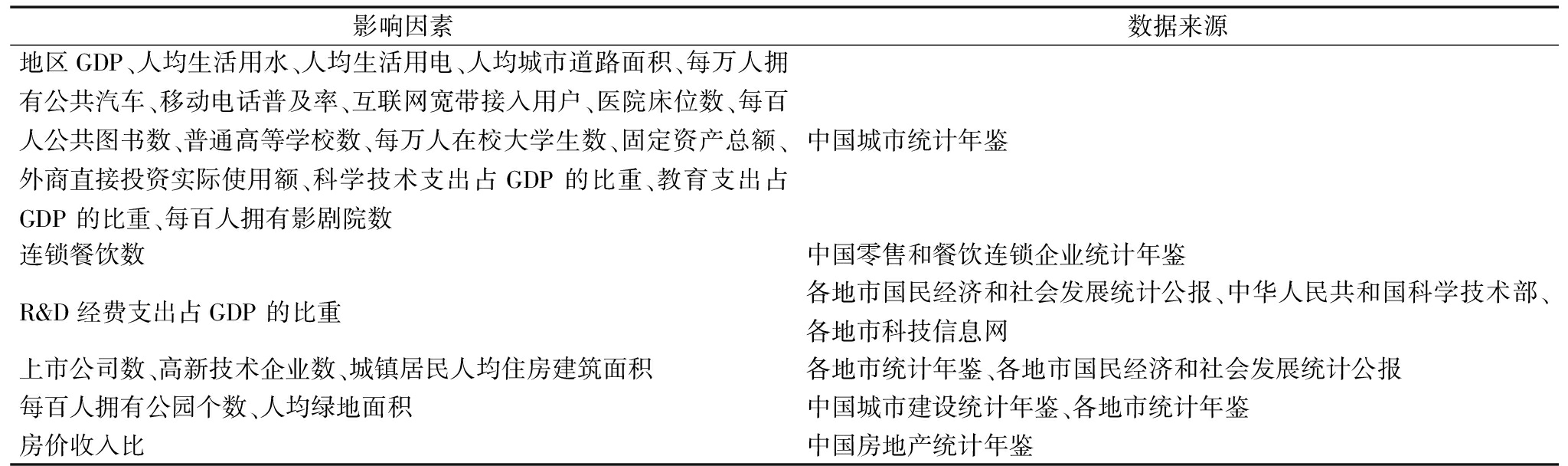

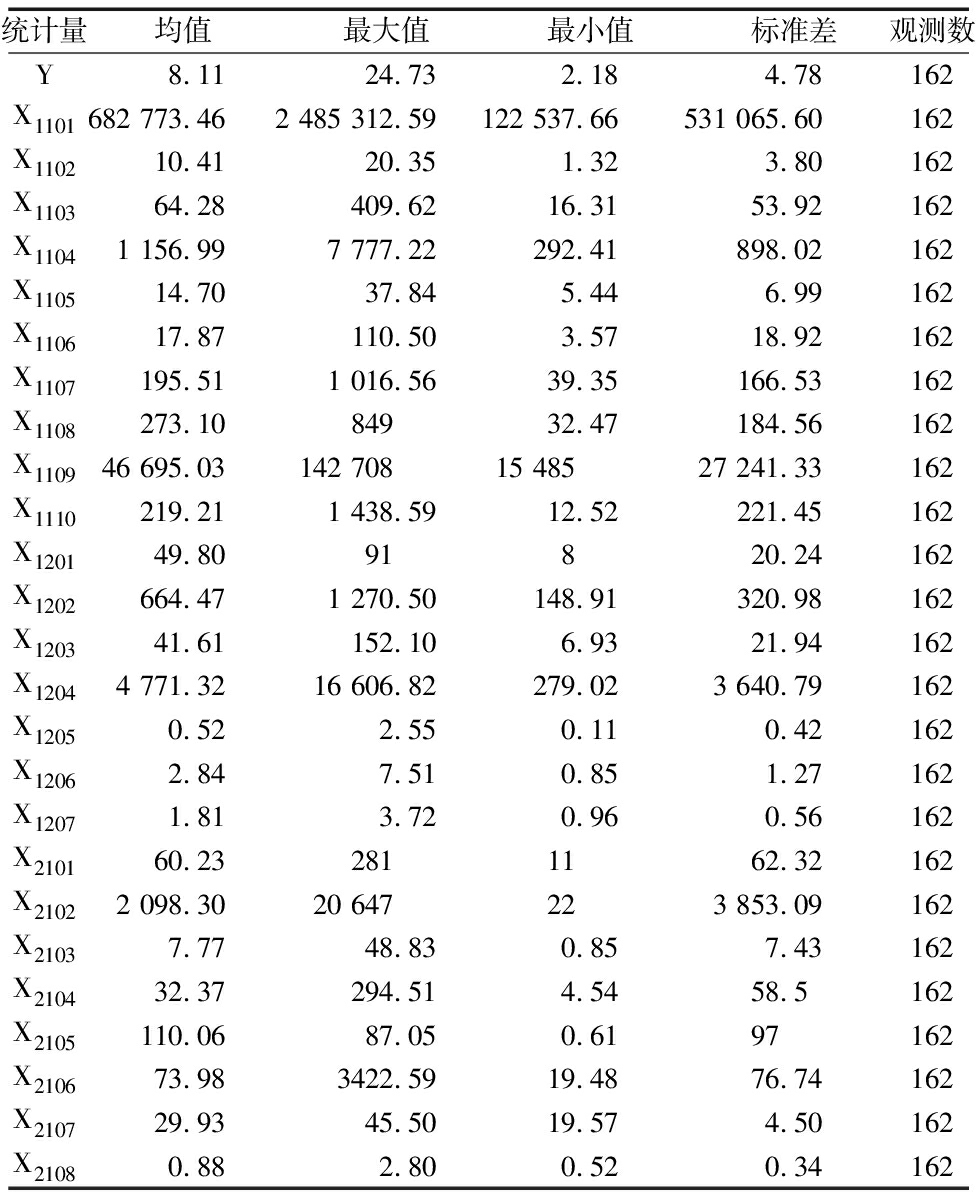

在学者研究的基础上,结合我国都市圈中心城市发展现状,本研究选取北京、石家庄、太原、济南、青岛、沈阳、大连、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、武汉、重庆、成都、西安、合肥(2016年5月11日,国务院常务会议通过了《长江三角洲城市群发展规划》,规划将合肥都市圈纳入长三角城市群,且从2016年5月11日开始实施。虽然城市群与都市圈概念不同,但此规划说明合肥都市圈对长三角区域发展的重要性,因此本研究加入合肥都市圈,选取其中心城市合肥)、广州、深圳、汕头20个中心城市,并搜集了2008-2016年各城市影响因素数据,以2008年为基期,用CPI指数对所有经济数据进行平减。由于石家庄、汕头部分数据缺失严重,且无法采用年平均增长率法进行插值计算,故实证时并未考虑。具体数据来源见表4,各变量描述性统计结果见表5。

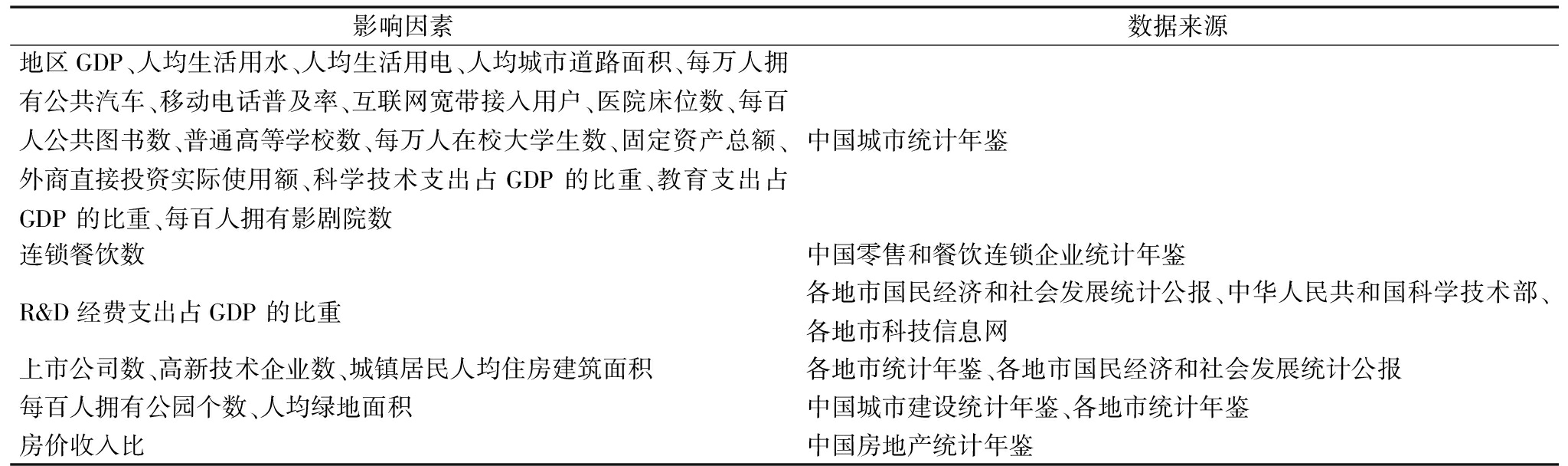

表4 都市圈中心城市人才集聚度影响因素数据来源

影响因素数据来源地区GDP、人均生活用水、人均生活用电、人均城市道路面积、每万人拥有公共汽车、移动电话普及率、互联网宽带接入用户、医院床位数、每百人公共图书数、普通高等学校数、每万人在校大学生数、固定资产总额、外商直接投资实际使用额、科学技术支出占GDP 的比重、教育支出占GDP 的比重、每百人拥有影剧院数中国城市统计年鉴连锁餐饮数中国零售和餐饮连锁企业统计年鉴R&D经费支出占GDP 的比重各地市国民经济和社会发展统计公报、中华人民共和国科学技术部、各地市科技信息网上市公司数、高新技术企业数、城镇居民人均住房建筑面积各地市统计年鉴、各地市国民经济和社会发展统计公报每百人拥有公园个数、人均绿地面积中国城市建设统计年鉴、各地市统计年鉴房价收入比中国房地产统计年鉴

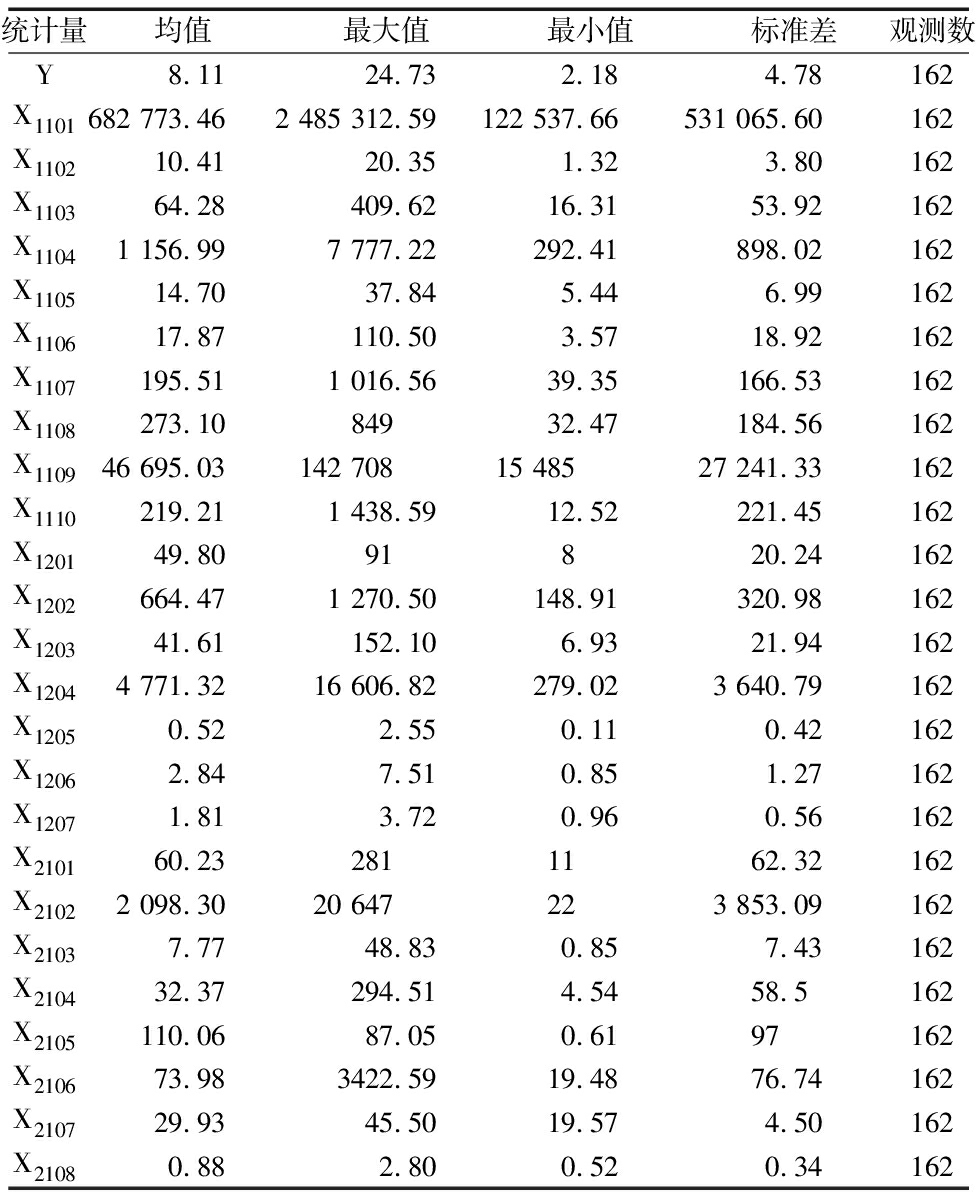

表5 影响因子描述性统计结果

统计量均值最大值最小值标准差观测数Y 8.11 24.73 2.18 4.78 162 X1101682 773.46 2 485 312.59122 537.66531 065.60162 X110210.4120.351.323.80162 X110364.28 409.62 16.3153.92 162 X11041 156.997 777.22 292.41 898.02 162 X110514.70 37.84 5.44 6.99162 X110617.87110.503.5718.92162 X1107195.51 1 016.56 39.35166.53 162 X1108273.1084932.47 184.56162 X110946 695.03 142 708 15 48527 241.33 162 X1110219.21 1 438.59 12.52221.45162 X120149.8091 8 20.24162 X1202664.47 1 270.50 148.91320.98 162 X120341.61152.10 6.93 21.94 162 X12044 771.32 16 606.82 279.02 3 640.79162 X12050.52 2.550.110.42162 X12062.84 7.510.851.27162 X12071.81 3.720.96 0.56162 X210160.23 281 11 62.32162X21022 098.30 20 64722 3 853.09162X21037.7748.830.857.43 162X210432.37294.514.54 58.5162X2105110.06 87.05 0.61 97162X210673.98 3422.5919.48 76.74162X210729.93 45.50 19.574.50162X21080.88 2.800.52 0.34 162

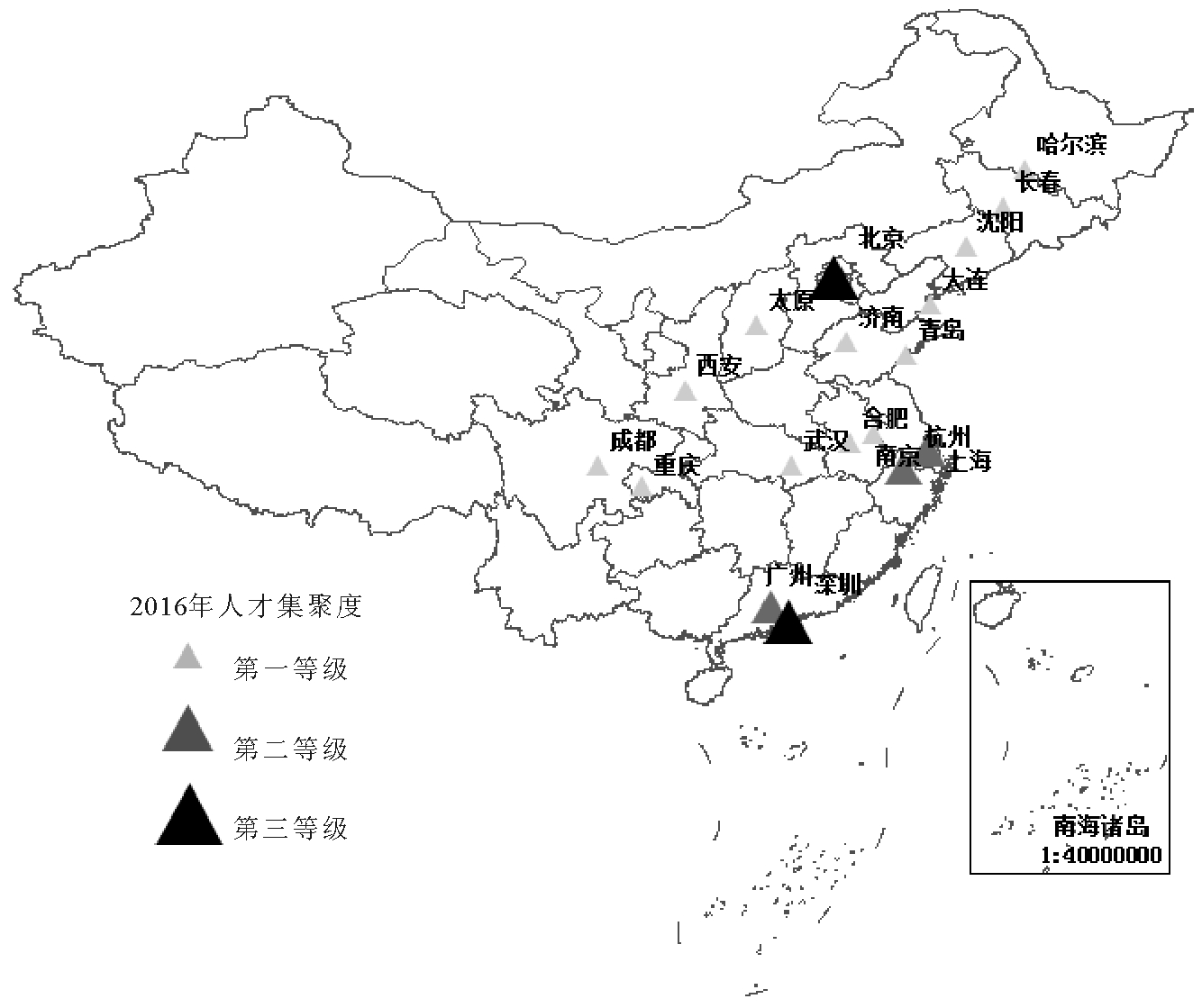

通过计算收集数据,得到各中心城市人才集聚度,并运用ArcGIS10.2对2016年各中心城市人才集聚度进行等级划分,结果如图1所示。其中,第一等级:北京(24.73)作为首都,是全国政治、文化、国际交往和科技创新中心,拥有281家上市公司,优质资源优于其它城市,为人才提供了舒适环境;深圳(20.76)作为经济特区、国家区域中心城市、改革开放窗口,具有科创之都的美誉,拥有将人才和知识最大化转化为科技产品的能力,创新创业氛围浓厚,吸引着一大批人才集聚。第二等级:上海(13.27)作为长江经济带之首,是我国最大的金融商业中心,拥有237家上市公司;杭州(11.8)是我国的电商中心,形成了以阿里巴巴为代表的电商企业,G20的召开更是将杭州推向世界,吸引着人才源源不断地流入;广州(10.4)是广东省会城市、国家中心城市、超大城市,曾五次被福布斯评为中国大陆最佳商业城市第一位,经济发展实力雄厚。第三等级包括南京(7.88)、武汉(7.65)、成都(7.17)等13个城市。

4.2 实证结果

本研究利用Stata15对模型进行估计,考虑到样本为面板数据,若直接进行混合回归,可能会忽略个体间存在的差异,形成无效估计。因此,首先对混合回归模型、固定效应模型和随机效应模型进行检验从而选择效率更高的模型。其中,固定效应模型F检验的P值为0.000 0,强烈拒绝原假设,故存在个体固定效应,即固定效应模型的效率性优于混合回归模型。随机效应模型LM检验的P值为0.000 0,强烈拒绝“不存在个体随机效应”的原假设,即随机效应模型的效率性优于混合回归模型。采用Hausman检验法检验随机效应模型是否优于固定效应模型,经计算,Hausma检验统计量为1.4,对应的P值为0.704 6>0.05,故接受原假设,表明在样本观测期内,随机效应模型最佳,具体估计结果见表6。

变量 EE II RESConsR2LMHausman混合回归0.313 410.124 39 0.532 89∗∗∗-5.37e-080.707 4 固定效应0.177 22∗∗0.264 58∗∗∗0.364 75∗∗∗-1.09e-070.713 0随机效应0.186 23∗∗0.253 15∗∗∗0.415 49∗∗∗-1.0e-070.716 3452.38 1.4

注:*、**和***分别表示在90%、95%和99%置信度水平下显著

由表6可知,中心城市经济势能、创新投入、不动产结构对人才集聚度均呈正向影响,说明三者提高都会吸引人才集聚,但各自影响程度不同。其中,不动产结构对人才集聚度的影响最大,是经济势能影响值的2.23倍,是创新投入的1.64倍;其次是创新投入,其影响值是经济势能的1.36倍。经济因素对高技能人才的吸引力不大,与前人研究结论相符[21],说明人才在选择城市时更加注重城市可以提供的生活环境及创新活力。在其它条件不变时,中心城市不动产结构、创新投入和经济势能每增加一个单位,该城市的人才集聚度将分别上升0.42、0.25和0.19个单位。

5 结论与启示

本研究运用2008-2016年中国18大都市圈中心城市面板数据构建随机效应模型,考察中心城市经济势能、创新投入、不动产结构与人才集聚度间的关系。结果发现:

(1)实证结果验证了本研究提出的3个假设,说明中心城市经济势能、创新活力和不动产结构对人才集聚均有显著正向影响,中心城市经济实力增强、创新投入增加、不动产结构优化均会在不同程度上吸引人才集聚。

(2)经济发展程度影响高技能人才集聚,说明促进经济发展、提高经济发展水平、优化城市经济环境可以吸引人才流入,而追求自身价值最大化是人才流动的首要驱动力。城市经济发展关键在于产业多样性,产业集聚度提高可以吸引更多人才集聚,特别是高新技术产业发展需要许多掌握相关技术的高技能人才,同时这些产业进一步发展为人才提供了更多就业机会。为此,政府应调整产业结构,促进产业多样性发展,优化产业集聚发展软环境(市场发展、教育水平和区域文化等)和硬环境(交通、通讯和生态环境等)建设[16],为人才提供更加广阔的就业发展空间,同时也为高技能人才集聚效应的发挥创造优越的外部环境。

(3)创新是人才实现自我价值的驱动力,更是城市发展的驱动力,高技能人才更喜欢居住在创新活力强的城市。城市创新投入对产出具有显著促进作用,投入直接决定了产出,城市的隐形投入将在未来某个时间段转化为产出,吸引人才[17]。为此,政府应当营造一个更加平等和宽容的城市环境,不断增加创新投入,提高科研经费支出比例,加强普通高等学校建设,提高教育质量,并依托高校科研机构,完善“产学研”平台,培养更多高素质人才。同时,也要重视科学技术成果输出,建立有效的成果转化机制。落实创新栅格化管理,即街区化管理,将创新研究落实到栅格层面[5]。

(4)随着城市的不断发展,城市功能由功能分区逐渐向功能混合转变,由此引发不动产结构的不断优化升级。为此,政府应结合实际情况,因地制宜地优化本地不动产结构,完善城市不动产建设。首先,通过加强高新技术企业、科学园区、普通高等学校建设,完善相关配套设施,为人才提供舒适的工作环境;其次,加强园林建设,在维持原始风貌的基础上改造城市环境,通过城市绿化建设改善城市空气,提高城市观赏价值,为人才提供更好的居住和生活环境;最后,改善城市公共服务基础设施,基础设施建设在一定程度可以反映城市发展程度,在加大基础设施投资力度的同时注重设计的合理性,以提高城市的包容性、开放性和多样性,为人才提供舒适的生活环境和休闲娱乐环境。

参考文献:

[1] 贠兆恒, 潘锡杨, 夏保华. 创新型都市圈协同创新体系理论框架研究[J]. 城市发展研究, 2016, 23(1):34-39.

[2] 张蕾, 王桂新. 中国东部三大都市圈经济发展对比研究[J]. 城市发展研究, 2012, 19(3):1-6.

[3] 杨勇, 高汝熹, 罗守贵. 都市圈中心城市及其经济势能[J]. 安徽农业科学, 2007, 35(13):4062-4063.

[4] FLORIDA R. The economic geography of talent[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2002, 92(4):743-755.

[5] 胡琳娜, 张所地, 陈劲. 锚定+创新街区的创新集聚模式研究[J]. 科学学研究, 2016, 34(12):1886-1896.

[6] 周莉清. 全球城市实力指数综述(2014)[J]. 统计与管理, 2016(3):103-104.

[7] 廖诺, 张紫君, 李建清, 等. 基于C-C-E链的人才集聚对经济增长的贡献测度[J]. 人口与经济, 2016(5):74-83.

[8] 王猛, 宣烨, 陈启斐. 创意阶层集聚、知识外部性与城市创新——来自20个大城市的证据[J]. 经济理论与经济管理, 2016, 36(1):59-70.

[9] 曹威麟, 姚静静, 余玲玲, 等. 我国人才集聚与三次产业集聚关系研究[J]. 科研管理, 2015, 36(12):172-179.

[10] 张美丽, 李柏洲. 中国人才集聚时空格局及影响因素研究[J]. 科技进步与对策, 2018, 35(22):38-44.

[11] 孙健, 孙启文, 孙嘉琦. 中国不同地区人才集聚模式研究[J]. 人口与经济, 2007(3):13-18.

[12] 李瑞, 吴殿廷, 鲍捷, 等. 高级科学人才集聚成长的时空格局演化及其驱动机制——基于中国科学院院士的典型分析[J]. 地理科学进展, 2013, 32(7):1123-1138.

[13] 倪鹏飞. 中国城市竞争力报告:沪苏浙皖:一个世界超级经济区已经浮现[M]. 北京:社会科学文献出版社, 2014.

[14] FRENKEL A, BENDIT E, KAPLAN S. Residential location choice of knowledge-workers:the role of amenities, workplace and lifestyle[J]. Cities, 2013, 35(4):33-41.

[15] LAWTON P, MURPHY E, REDMOND D. Residential preferences of the 'creative class' [J]. Cities, 2013, 31(2):47-56.

[16] 牛冲槐, 唐朝永, 芮雪琴. 科技型人才聚集环境及聚集效应分析(二)——经济环境对科技型人才聚集效应的影响分析[J]. 太原理工大学学报:社会科学版, 2007, 25(4):1-5.

[17] 王荣, 张所地. 城市创新能力对商品房房价的影响分析[J]. 上海经济研究, 2016(12):113-119.

[18] 王瑞文, 张嘉. 创新型城市建设中人才创新资源的聚集[J]. 科学管理研究, 2011, 29(1):69-72.

[19] 范新英, 张所地. 创新集聚对城市房价影响的实证研究[J]. 经济问题探索, 2018(1):63-69.

[20] 伦蕊. 创新文化、科学精神与城市技术人才吸聚力[J]. 科学学研究, 2009, 27(2):170-175.

[21] 王红领, 李稻葵, 冯俊新. FDI与自主研发:基于行业数据的经验研究[J]. 经济研究, 2006(2):44-56.

[22] 陈淑云, 杨建坤. 人口集聚能促进区域技术创新吗[J]. 科技进步与对策, 2017, 34(5):45-51.

[23] 周莉清. 创新区域涌现:美国国家创新新地理[J]. 统计与管理, 2016(2):166-167.

[24] 邵晖, 温梦琪. 城市公共教育资源与人口空间分布匹配特征研究——以北京市为例[J]. 宏观质量研究, 2016, 4(2):119-128.

[25] CASTELLS-QUINTANA D. Malthus living in a slum: urban concentration, infrastructure and economic growth[J]. Journal of Urban Economics, 2017, 98(C):158-173.

[26] ZHENG L. What city amenities matter in attracting smart people[J]. Papers in Regional Science, 2014, 95(2):309-327.

[27] 张所地, 王拉娣. 影响城市地价最优因素组合的选择及权重确定[J]. 数理统计与管理, 2002, (2):1-3+9.

[28] 国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)[J]. 四川劳动保障, 2010(8):36-39.

(责任编辑:王敬敏)

![]()