0 引言

2017年10月,习近平在十九大报告中提出要瞄准世界科技前沿,强化基础研究,建立以企业为主体的国家创新体系[1],明确了到2020年进入创新型国家行列,到2035年跻身创新型国家前列,到建国100周年时成为世界科技强国的战略目标。重大创新成果是国之重器、国之利器,必须牢牢掌握在自己手中。要想产生重大创新成果,引导企业从事基础研究至关重要。从现有研究看,中国企业技术创新效率不断提升,但中高端技术行业研发投入强度与发达国家差距较大,尤其是基础研究支撑力明显不足。2017年,我国研发投入中仅有5.5%用于基础研究,而发达国家占到15%~20%。过去10年的统计数据显示,我国企业基础研究投入仅占企业研发投入的0.1%,占全国基础研究总投入的1.5%,而美国、日本、欧盟企业基础研究经费约占总研究经费的20%。此外,研发企业的行业分布与美国相比也不尽合理,非制造业企业研发投入占比仅为14.9%,远低于美国33.1%的水平[2]。因此,准确识别企业基础研究行为驱动因素,加快相关研究进展,从根本提升我国企业技术创新能力成为当务之急。

通过对企业基础研究行为驱动因素进行提炼,发现驱动因素众多且存在相互渗透、替代的关系,驱动机理十分复杂。只有激发企业基础研究行为的核心驱动因素,才能找准政策施力点,从而发挥最大驱动力量。因此,利用解释结构模型原理构建激发企业基础研究行为的多级递阶驱动模型,以厘清众多驱动因素间影响关系。

通过实地调研发现,我国企业对基础研究活动的重视程度不同,因而选取国内及全球基础研究榜样企业进行案例对比分析。因为企业基础研究行为驱动因素主要来源于五大驱动主体,只有厘清驱动机理的差异性,找准主要驱动主体,才能“因地制宜”地激励不同类别的企业开展基础研究。此外,对不同企业所受驱动作用开展差异分析,可为设计我国企业基础研究行为驱动路径提供重要依据。

1 文献回顾

如何引导企业从事创新研发活动,发挥创新主体作用,许多学者都给出了相应研究结论。

在企业研发行为驱动因素分析中,朱平芳、徐伟民[3]实证研究发现,政府科技拨款和税收减免对企业研发投入具有积极作用,以税收减免为主,二者互为补充;田富俊、李兆友[4]认为,企业技术创新是各创新主体协同作用的过程,可以采取层次性激励满足不同技术创新主体的差异化需求,同时以协同激励激发所有主体产生协同效应;翟海燕、董静[5]指出,政府科技资助可以在短期内对企业研发投入产生激励作用,但中长期作用十分有限;李伟、余翔等[6]证实政府科技投入和知识产权保护是促进企业创新研发的重要因素;余明桂、范蕊等[7]研究发现,产业政策通过税收、政府补贴和竞争机制促进企业技术创新;成立为、郭园园[8]发现,中国企业研发投资结构趋于合理、基础研究投入占比增加、TPP中国企改革和知识产权保护加强,均对企业自主创新能力提升具有正向作用。

在企业研发行为激发机理研究中,吴伟[9]分析了技术创新主体系统各要素之间存在的复杂非线性相互作用。技术创新系统中的创新主体往往通过正、负反馈作用实现对创新客体的改造;朱迎春[10]对我国与其它国家基础研究投入数据进行对比分析,指出应该优化我国基础研究经费投入模式;郭树东、关忠良[11]构建了以企业为技术创新主体的国家创新系统模型,在重构模型中提出企业、大学、科研机构是核心,其它社会组织属于环境因素。

真正聚焦于企业基础研究行为驱动因素的研究相对较少, Mansfield[12]和Beise等[13]证实了基础研究对企业存在溢出效应;Li zhengwei[14]和Tommy等[15]认为政府补贴对企业研发投入具有显著促进作用。但还有众多国内外学者表明了不同的观点,如 Quevendo[16]认为国家的资金支持一定程度上打击了企业的研发自主性,对企业研发投入具有一定的抑制作用;Griliches[17]指出,企业作为创新主体开展基础研究挑战了传统观念,以及由政府投入基础研究这种已经被接受的资助形式。研究人员从微观层面和宏观层面分析政府研发投入对企业研发行为的影响[18],理论上来说,政府研发投入会对企业研发投入产生挤出和互补两种不同的效应。考虑到知识的非竞争性和非排他性,宏观层面上发现,政府投入对企业研发投入行为的杠杆作用强于挤出效应[19]。还有学者提出,可以采用税收优惠等政策激发企业研发积极性。Koga[20]分析指出,在高新技术行业,日本政府对企业研发资金投入的政策激励效果与企业规模具有直接关联。

综上可知,现有研究多从某一角度分析问题,考察的影响关系较为单一,对不同驱动因素间错综复杂的关系关注较少,且未深入分析相关驱动因素对企业基础研究行为的内在作用机理,难以系统阐释企业基础研究驱动机制。此外,现有研究基本围绕企业创新行为展开,未聚焦于企业基础研究行为,更未深入到基础研究行为驱动特征议题。

2 研究设计

2.1 解释结构模型

解释结构模型(ISM)由Warfield教授[21]于1973年开发,主要用于分析复杂的社会经济系统结构问题。在有效提取问题构成要素基础上,利用有向图、矩阵运算和计算机技术,对构成要素间的相互作用关系进行处理分析,最终得到一个多级递阶结构模型[22]。

2.2 系统结构矩阵表达

在企业基础研究行为驱动系统中,驱动因素之间可以产生直接影响关系用1表示,否则用0表示,形成邻接矩阵A,矩阵A的元素为:

2.3 企业基础研究行为驱动模型

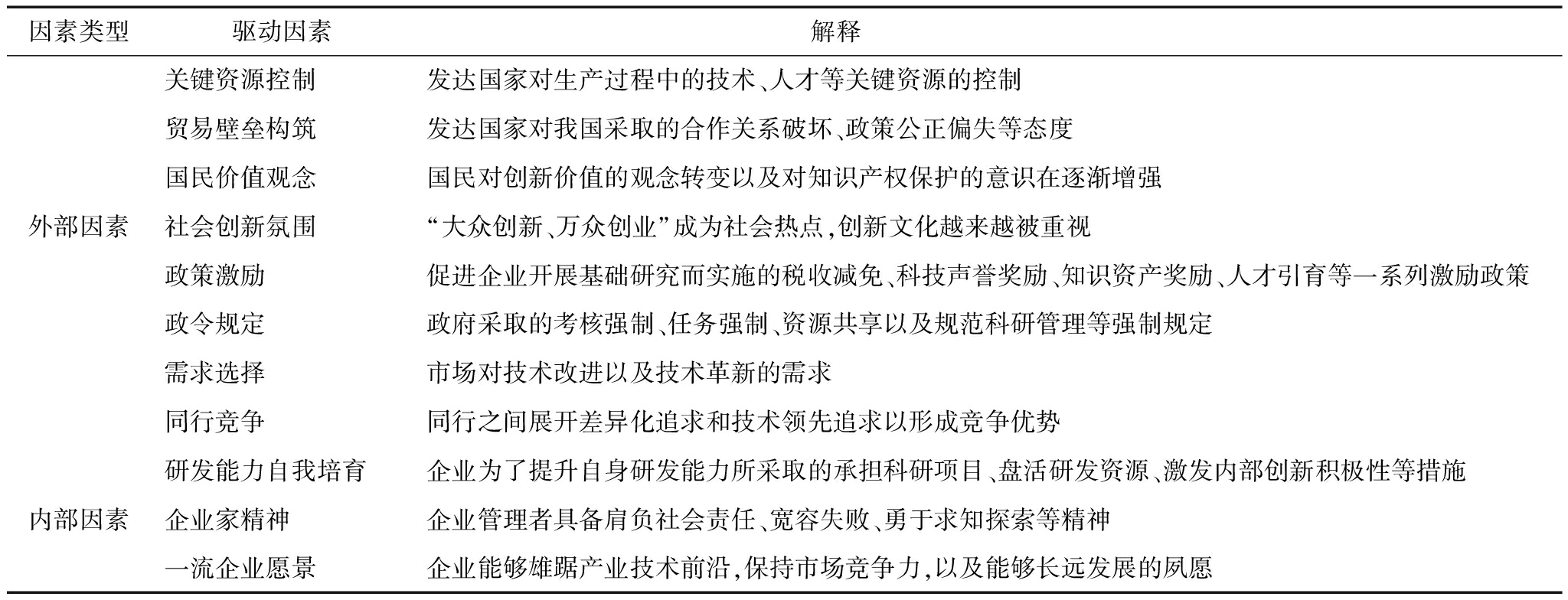

基于文献编码分析方法,构建企业基础研究行为驱动框架如图1所示。经过原始语句精炼、初始范畴归纳和副范畴归纳3个环节,最终得到11个主范畴和5个核心范畴[23]。

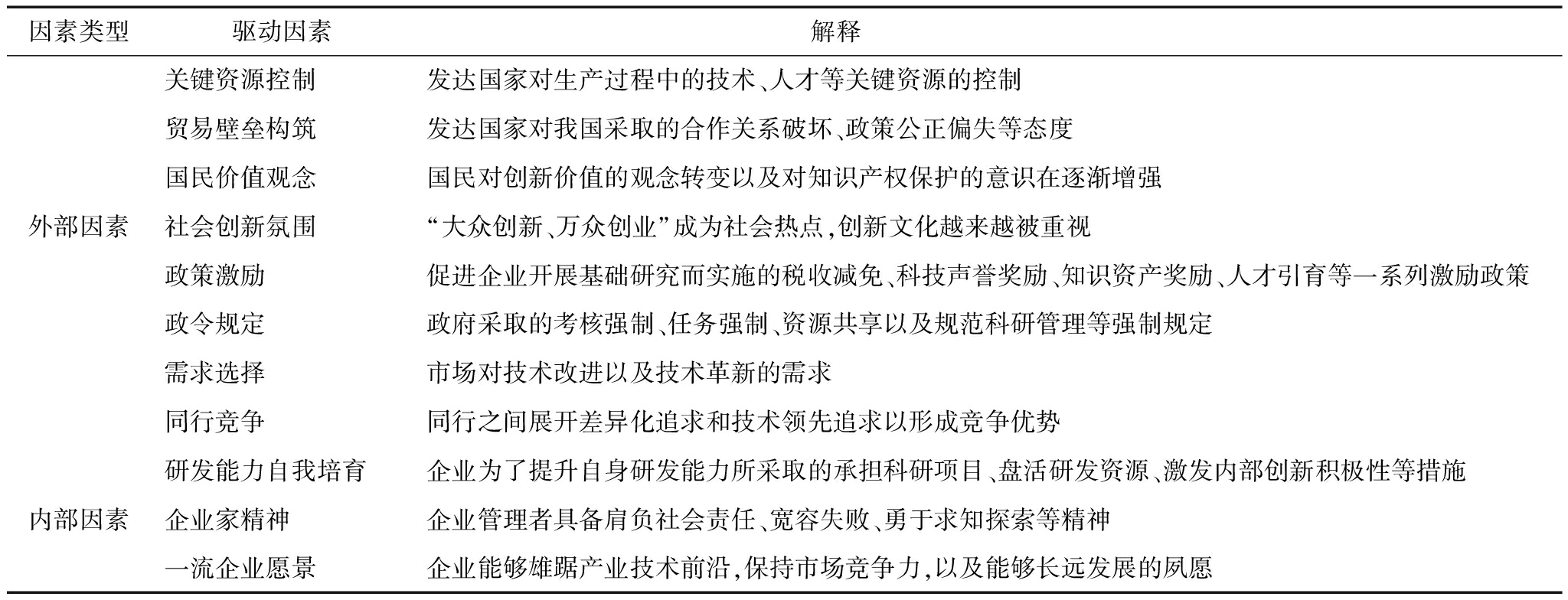

以文献编码分析得到的主范畴作为企业基础研究行为的主要驱动因素。其中,外部驱动因素包括关键资源控制、贸易壁垒构筑、国民价值观念、社会创新氛围、政策激励、政令规定、需求选择、同行竞争;内部驱动因素包括企业家精神、一流企业愿景、研发能力自我培育。

表1 企业基础研究行为驱动因素分类

因素类型驱动因素解释 关键资源控制发达国家对生产过程中的技术、人才等关键资源的控制贸易壁垒构筑发达国家对我国采取的合作关系破坏、政策公正偏失等态度国民价值观念 国民对创新价值的观念转变以及对知识产权保护的意识在逐渐增强外部因素社会创新氛围“大众创新、万众创业”成为社会热点,创新文化越来越被重视政策激励促进企业开展基础研究而实施的税收减免、科技声誉奖励、知识资产奖励、人才引育等一系列激励政策政令规定政府采取的考核强制、任务强制、资源共享以及规范科研管理等强制规定需求选择市场对技术改进以及技术革新的需求同行竞争同行之间展开差异化追求和技术领先追求以形成竞争优势研发能力自我培育企业为了提升自身研发能力所采取的承担科研项目、盘活研发资源、激发内部创新积极性等措施内部因素企业家精神企业管理者具备肩负社会责任、宽容失败、勇于求知探索等精神一流企业愿景企业能够雄踞产业技术前沿,保持市场竞争力,以及能够长远发展的夙愿

3 企业基础研究行为驱动因素结构分层

本文主要关注企业基础研究行为驱动因素间的作用关系以及驱动机理。首先,将文献编码分析得到的11个主范畴作为研究企业基础研究行为的核心驱动因素,分别对应S1,S2,S3…S11。然后,经项目组专家讨论,认为主范畴涉及的关键问题即为企业基础研究行为的驱动因素。

3.1 驱动因素矩阵表达

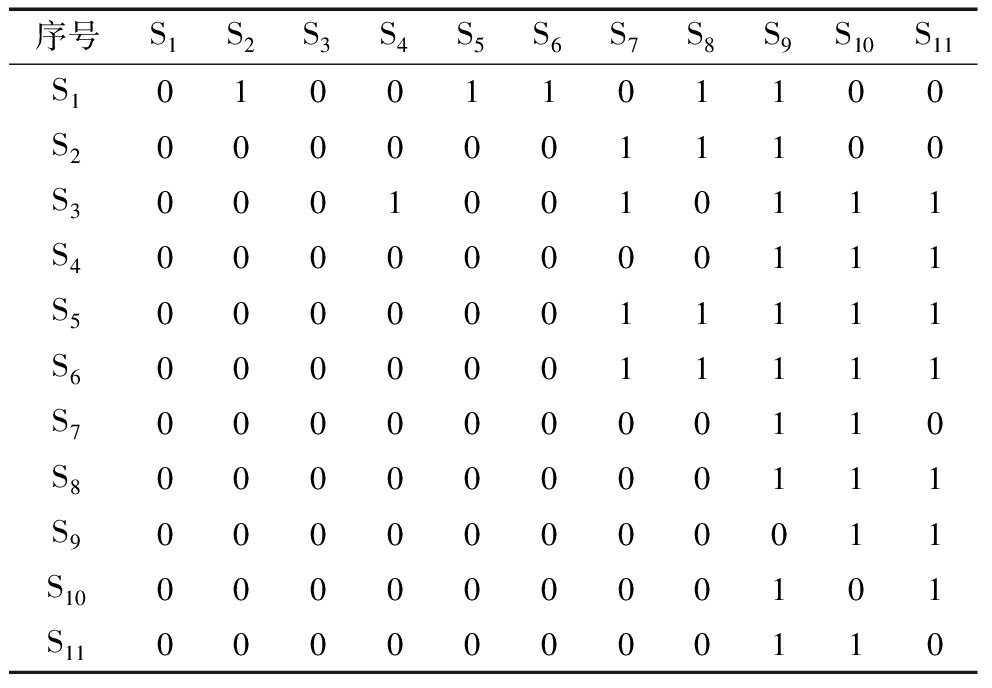

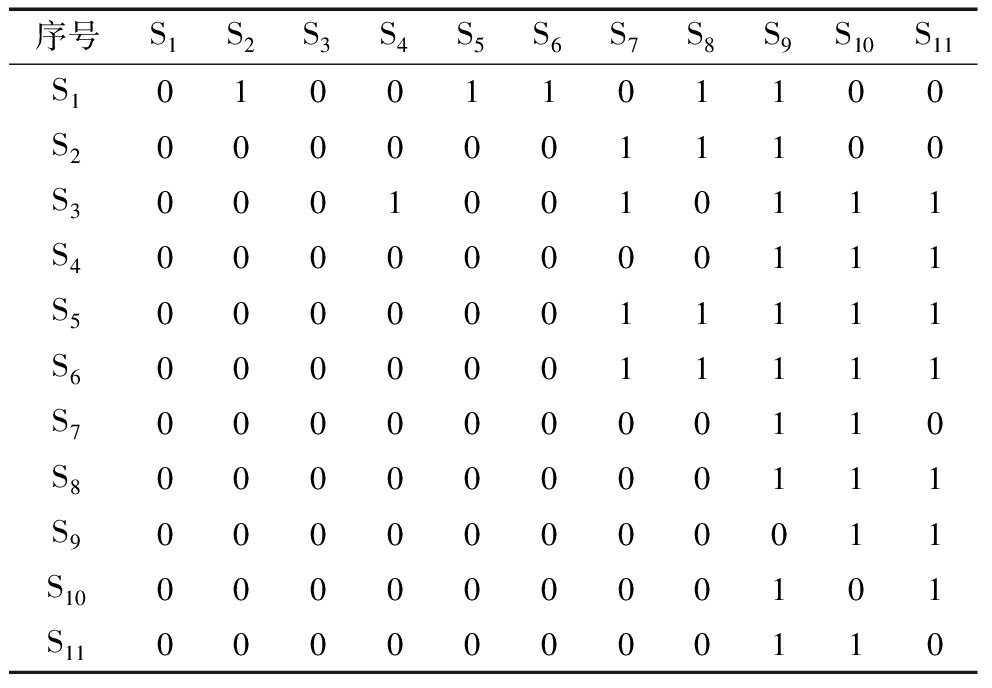

在企业基础研究行为驱动系统中,11个影响因素之间相互作用、相互关联。经过项目组专家的多次讨论,并结合相关政府人员和企业员工访谈结果,根据前述打分原则(Si直接影响Sj赋值1,否则赋值0),最终得到驱动因素关系如表2所示。

3.2 可达矩阵求解

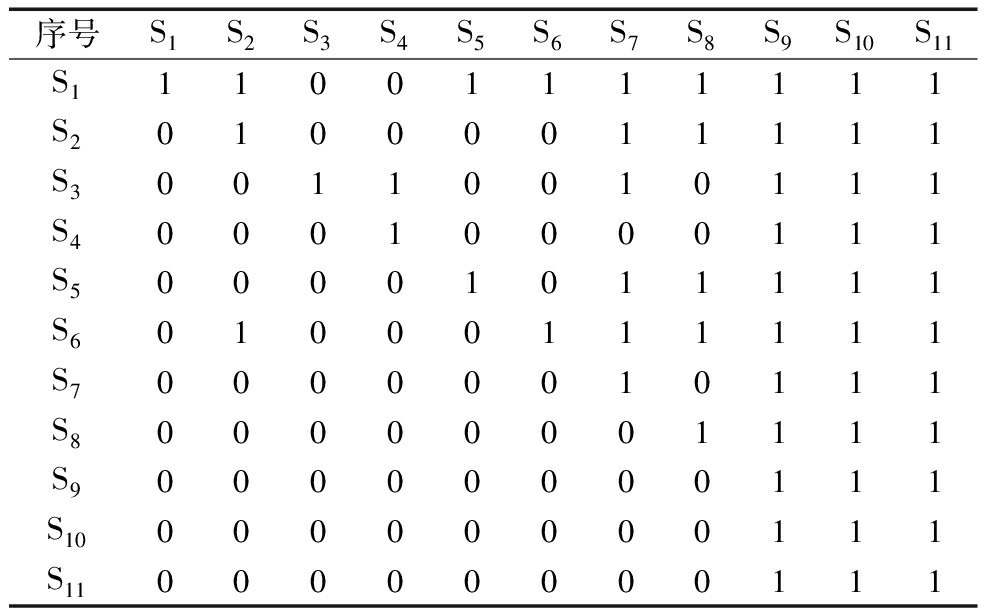

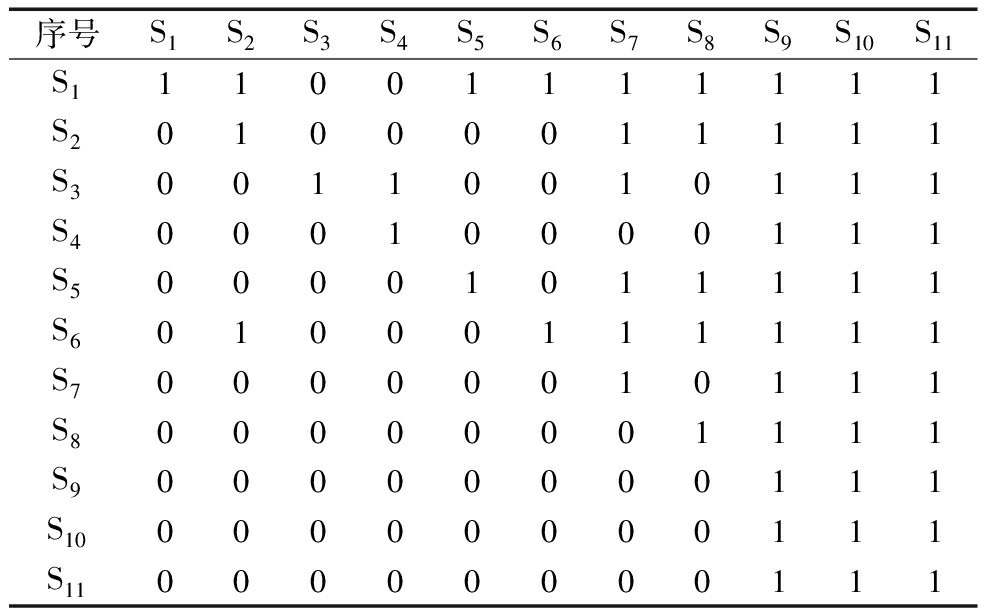

复杂性系统影响因素之间关系复杂,为获取和掌握一个因素对其它因素直接和间接影响的交互关系,以及各因素之间呈现的传递性表征,可借助可达矩阵方式予以实现[24],通过MATLAB R2013b求解对应的可达矩阵,如表3所示。

表2 企业基础研究行为驱动因素间影响关系

序号S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S101001101100S200000011100S300010010111S400000000111S500000011111S600000011111S700000000110S800000000111S900000000011S1000000000101S1100000000110

表3 可达矩阵

序号S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S111001111111S201000011111S300110010111S400010000111S500001011111S601000111111S700000010111S800000001111S900000000111S1000000000111S1100000000111

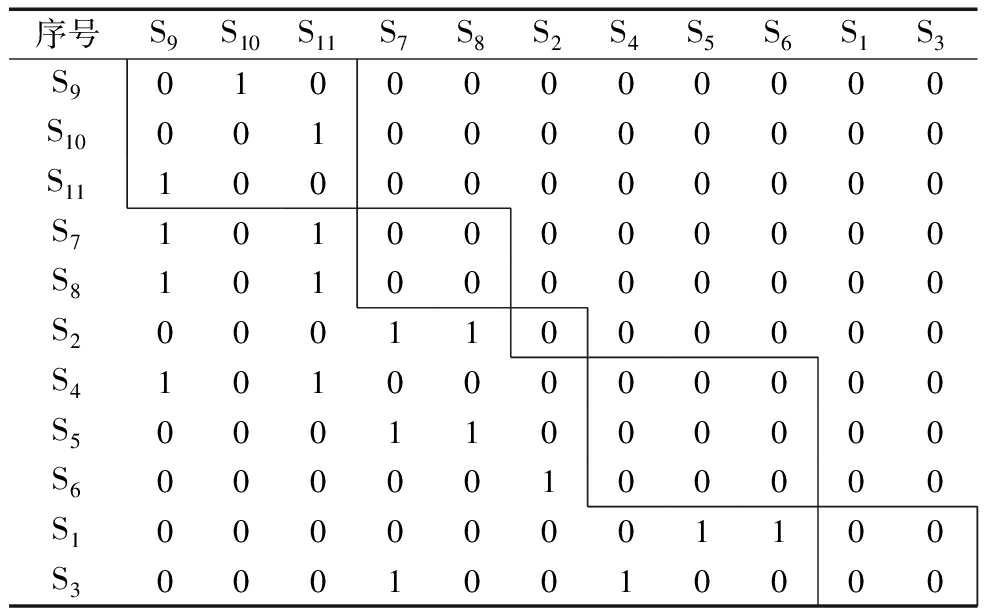

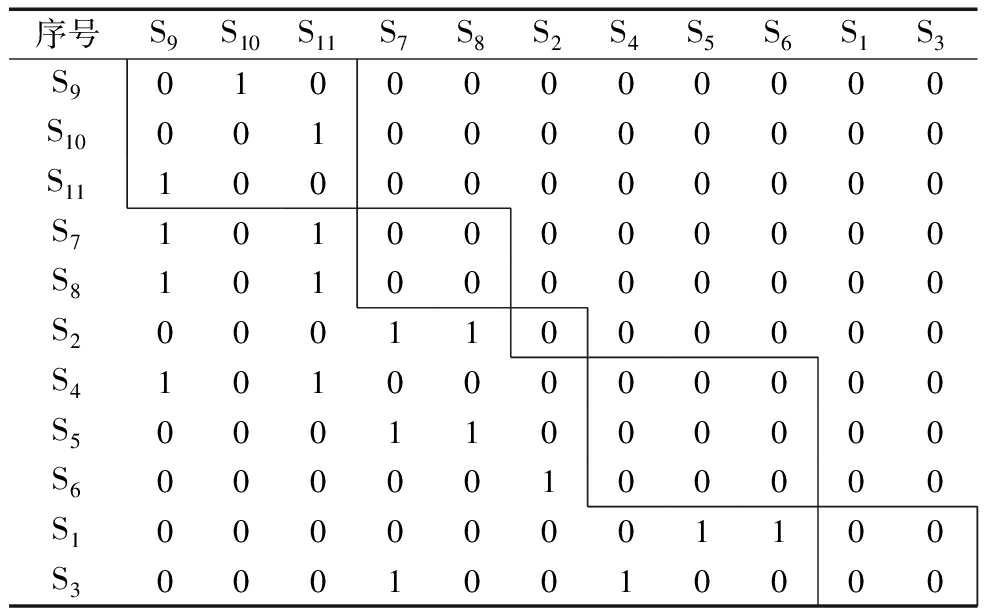

根据求解的可达矩阵,经过整理分析要素Si的可达集R(Si)、先行集A(Si)和共同集C(Si)[25]。其中可达集R(Si)是指企业基础研究行为驱动因素Si能直接影响到的所有因素的集合,先行集A(Si)是指驱动因素中能直接影响Si因素的集合,共同集C(Si)=R(Si)∩A(Si)。采用原因优先的运算原则,筛选符合C(Si)=A(Si)条件的因素,经运算后,抽出符合条件的驱动因素作为最低等级的要素[26],并将其所在行列从表中删除,进行下一次迭代运算,重复此步骤可以将企业基础研究驱动因素作如下等级划分。表4为重排后的可达矩阵。

表4 重排后的可达矩阵

序号S9S10S11S7S8S2S4S5S6S1S3S901000000000S1000100000000S1110000000000S710100000000S810100000000S200011000000S410100000000S500011000000S600000100000S100000001100S300010010000

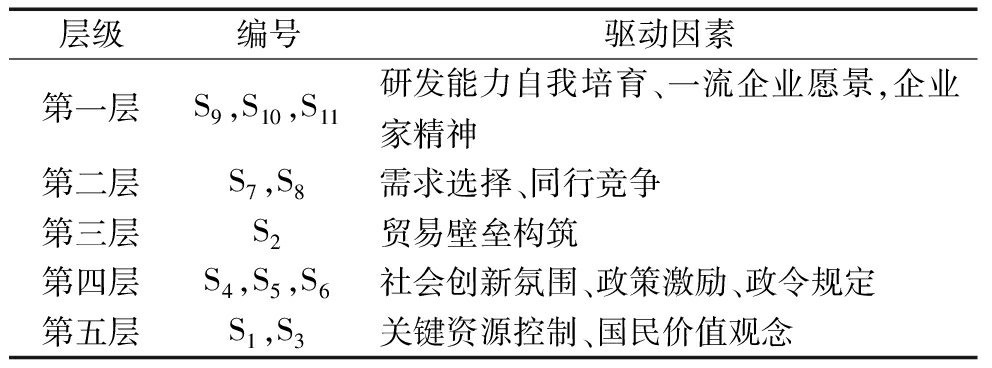

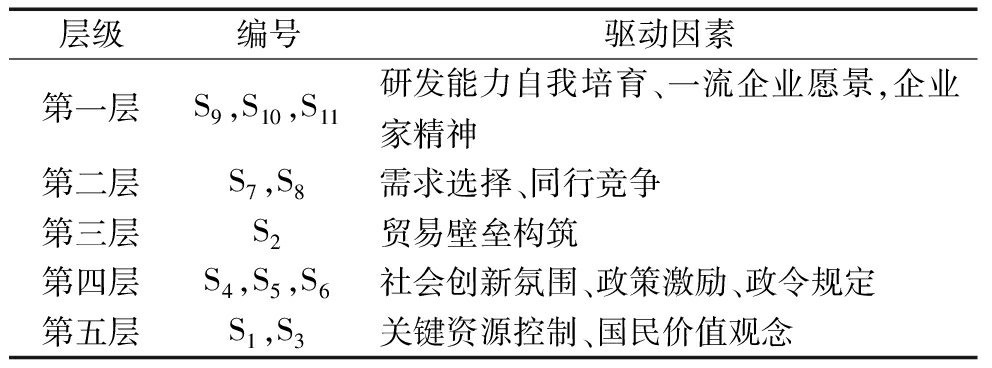

对照重排后的可达矩阵对企业基础研究行为影响因素进行最终层级划分,如表5所示,11个影响因素被划分成5层。

表5 企业基础研究行为影响因素层级分解

层级编号驱动因素第一层S9,S10,S11研发能力自我培育、一流企业愿景,企业家精神第二层S7,S8需求选择、同行竞争第三层S2贸易壁垒构筑第四层S4,S5,S6社会创新氛围、政策激励、政令规定第五层S1,S3关键资源控制、国民价值观念

3.3 企业基础研究行为驱动因素的分层作用关系

按照解释结构模型的研究方法,首先对确定的影响因素之间作用关系进行判断并用矩阵表达[27]。在借助计算机工具对矩阵求解后,通过五次迭代最终得到企业基础研究行为驱动因素的分层作用关系。

从层级划分结果看,驱动企业基础研究行为的11个因素被划分为5个物理层级,每个层级之间的驱动因素互相影响。

第一层驱动因素包括企业家精神、一流企业愿景和研发能力自我培育。它们作为企业基础研究行为最直接的驱动因素,同时也属于企业内部驱动因素。在企业基础研究行为驱动过程中,企业内部影响因素的作用十分重要,企业家精神中的宽容失败、勇于探索等精神是创新文化建设的基础支撑。一流企业愿景和研发能力自我培育是企业自主开展基础研究的直接动力。

第二层驱动因素包括需求选择和同行竞争,属于市场驱动。市场中更高层次的需求和技术领先的追求迫使企业为追求雄踞行业前沿进行基础研究。因此,需求选择和同行竞争通过直接作用企业研发能力自我培育这一因素,驱动企业基础研究。

第三层驱动因素为贸易壁垒构筑,发达国家在贸易政策上对我国企业实行的不公正对待会加大我国企业的市场竞争压力,而我国企业要想实现长远发展,就必须迎难而上、掌握核心技术。

第四层驱动因素包括社会创新氛围、政令规定和政策激励。在发达国家控制关键资源和我国国民创新观念转变的双重影响下,我国政府发布了一系列强制政策和激励政策,大力推动企业基础研究,掀起万众创新高潮,很多企业已经意识到创新活动的重要意义。市场因素在国家创新战略的指引下,会对企业提出更高要求,体现了国家创新战略和社会创新氛围对企业基础研究行为的驱动作用。

第五层驱动因素包括关键资源控制和国民价值观念。我国企业与发达国家企业相比,面临创新能力不足、核心技术较为缺乏、受发达国家随意制裁等窘境,迫使我国企业必须加大技术研发力度,提高自身研发能力和创新水平。随着我国对知识产权保护逐渐重视,人们对创新活动的价值有了更深层次的理解。国民价值观念的转变对创新政策实施起到一定推动作用。

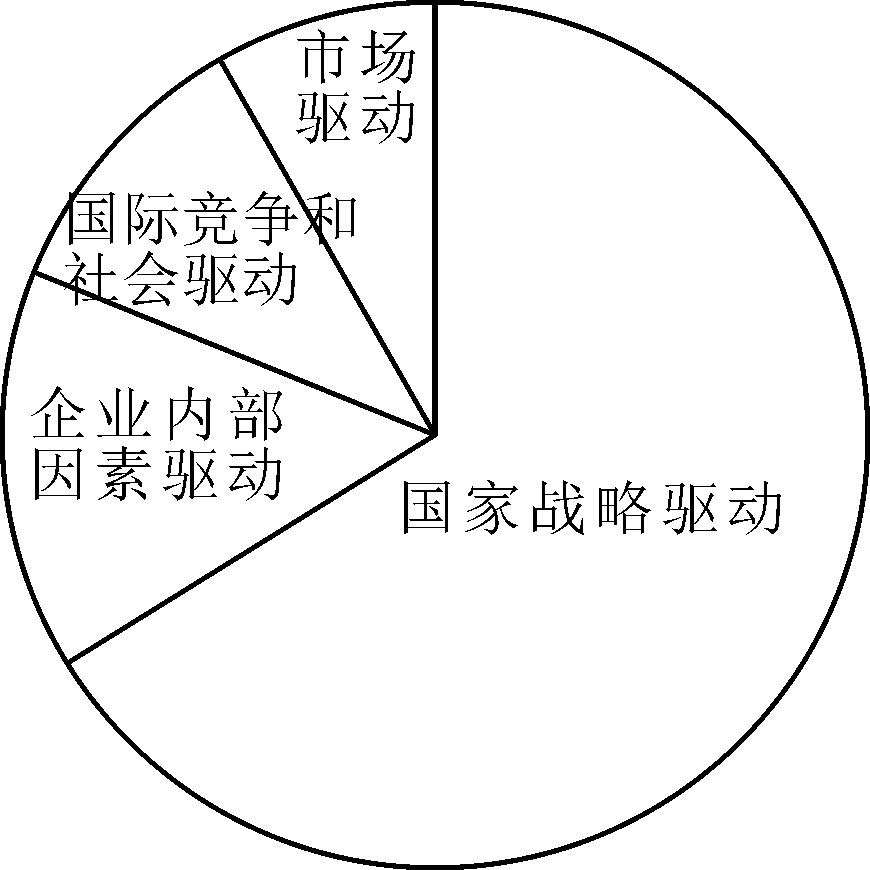

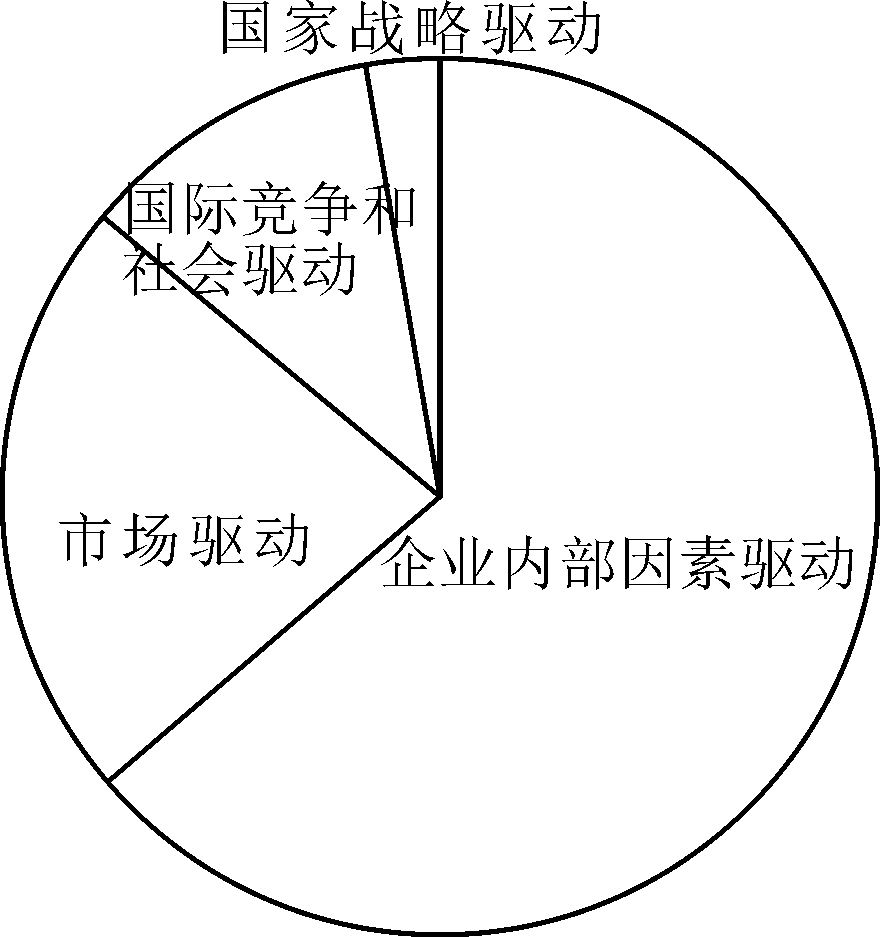

图2将企业基础研究行为驱动划分为企业内部驱动、市场驱动、国家战略驱动、国际竞争和社会驱动。根据一般认识,与企业基础研究行为关系最密切的是企业自身因素,其次为市场和国家战略因素,最后为国际竞争和社会因素。因此,根据关系相关程度可将其划分为强关系驱动层、中关系驱动层和弱关系驱动层。从ISM的分层结果可以看出,弱关系驱动因素对企业基础研究的作用十分重要,影响范围也最广。因此,关系密切程度与所发挥的驱动力度不是正相关的。

4 企业基础研究行为驱动因素分层结构的作用图谱变异

4.1 企业基础研究行为典型案例选择

(1)案例企业应在创新活动中具有先进性。中国中车集团始终以创新为理念,在轨道交通行业具有较高的技术创新水平,其在行业领域的权威性和对前沿技术的掌握为未来相关理论研究奠定了基础;华为公司在任正非企业家精神的引导下,其商业研究和应用研究领先于国内企业。随着业务逐步进入行业无人区,华为持续探索,大力从事基础理论研究;谷歌公司作为闻名全球的科技公司,对基础研究的投入更是领跑全行业。基于以上3个案例,分析企业基础研究驱动要素及机理,能为我国企业制定创新驱动战略提供一定启示和建议。

(2)案例企业应当具有代表性,所得结论能为现实问题的解决发挥启示作用。对企业基础研究行为驱动机理进行深入分析,其目的在于总结经验,提出与我国企业背景相适应的结论与建议,进而找到促进我国企业基础研究的最佳路径。因此,选取在国内创新领域较为出色的中国中车集团和华为公司,以及对基础研究高度重视的谷歌公司展开研究,能为我国企业探寻创新之路提供参考价值。

4.2 企业基础研究行为典型案例材料收集

此部分主要采用案例分析方法,分析材料主要从以下3方面收集:通过CNKI收集典型企业相关学术期刊论文;通过图书馆查找典型企业相关书籍;通过网络搜索典型企业相关新闻材料。采用多人收集的方式,即由3人分别独立进行资料查找、整理和筛选,剔除重复和无效资料,以提高研究的客观性。

中国中车集团基础研究行为分析材料主要来源于CNKI中有关中国中车的学术期刊论文以及网络新闻材料,华为公司基础研究行为分析材料主要来源为《华为创新》,谷歌公司基础研究行为分析材料主要来源为《How Google Works》。在对案例素材进行收集整理后,根据文献编码分析步骤,对其驱动因素进行提炼归纳。

4.3 中国中车基础研究行为驱动图谱

2015年6月1日,经国务院国资委批准,中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并,成立中国中车股份有限公司。中国中车的成立极大提高了我国高铁研发团队实力,有效降低了高铁生产运营成本,对研制出我国自主知识产权高铁具有重要意义。2016年9月,中国中车与德国TUV NORO集团联合举办“交流合作、分享共赢——中车柏林轨道论坛”,使“中国制造”与德国“工业4.0”碰撞出火花。同年年底,在国资委推动下,中国中车承担了国家重点研发计划,“先进轨道交通”重点专项“时速400公里及以上高速客运装备关键技术”项目正式启动。2018年,在科技部、国资委共同推动下,成立了国家高速列车技术创新中心,这是全国首个轨道交通国家技术创新中心,成为轨道交通领域重大关键技术创新的源头。中国中车的创新秘诀在于:首先,心怀社会,勇于承担振兴国家交通事业的责任;其次,拥有充足的基础研究研发资金、物质投入和人才投入。

中国中车不但建立了世界领先的轨道交通技术平台和装备制造基地,还在标准体系建设中积极发挥作用,初步形成了国际先进的轨道交通装备产品技术标准体系。3年来,中国中车主持或参与起草或制定、修订70余项国际标准,主持或参与起草国家标准200余项,行业标准近1 000项。中国中车在创新探索的道路上不断前行,经过一次次技术锤炼,极大提升了在轨道交通行业的国际竞争力。

表6 中国中车基础研究行为驱动因素提炼

关键词归并主范畴频次频率(%)分类汇总政府政策支持品牌价值激励、荣誉激励政策激励2327.06研发资金投入、创新中心建设、关键技术供给重视创新人才、人才补贴建立管理体系国家重点专项、技术研发项目、参与标准制定、搭建创新体系国家战略驱动(65.88%)研发平台建设、国家实验室建设、组建海外研发机构、形成战略联盟、聚合创新资源、先进的研发设备政令规定3338.82构建创新组织架构肩负国家责任、贯彻国家战略、抓住机遇产业发展机遇、需求驱动需求选择55.88市场驱动(8.24%)国际竞争力、产业引领优势同行竞争22.35回报社会理念企业家精神44.71迎接挑战、继承文化、善于学习企业长远发展一流企业愿景22.35企业内部因素驱动(15.29%)研发资金投入建立技术平台、凝聚全球资源研发能力自我培育78.24重视专利申请、打造创新领军人物、重视前沿技术知识产权保护国民价值观念33.53国际竞争和社会驱动掌握核心技术、打破技术封锁、建立行业标准关键资源控制67.06(10.59%)

注:词频总计为85次

通过对中国中车集团基础研究驱动因素的查找与提炼,可以发现其主要是受国家战略驱动因素作用。在中国中车自主创新道路上,国家在研发资金投入和创新人才培育方面给予了大力支持。因为肩负振兴国家轨道交通事业的重任,中国中车积极响应国家创新发展战略,艰苦奋斗、勇当先锋。驱动力量展示图(图3)显示,企业内部驱动、国际竞争和社会驱动对中国中车基础研发行产生了重要推动作用。

4.4 华为公司基础研究行为驱动图谱

1987年,华为公司在深圳创立,经过30余年发展进程中,其从一个毫不起眼的代理商,成功超越爱立信,摘取全球信息通信行业桂冠,逆袭成为行业的领头羊。

2016年5月,在全国科技创新大会上,华为总裁任正非发表《以创新为核心竞争力,为祖国百年科技振兴而奋斗》讲话,代表中国企业汇报了华为的创新经验。在华为的创新体系中,任正非的企业家精神是创新思想之魂,“以客户为中心”是动力之源,全体奋斗者是创新成功之本[28]。华为公司认识到,企业要想保持创新与转型生命力,应该具备3个要素:核心技术优势、鼓励创新的内在机制、适合创新的土壤和开放的生态圈。

任正非在发言中指出,华为现在的研发工作尚未进入基础理论研究领域,仅涉及工程科学研究层面。随着实践与理论研究的距离越来越近,华为感到有些迷茫,但只有坚持科技创新,追求重大创新才能解决现在的迷茫。在逐步进入行业无人区的情况下,华为肩负起引导理论发展的责任,之后的创新探索进程势必更加艰难和缓慢,但是基础科学研究就要经得起寂寞。目前在创新资源投入方面,华为将每年研发经费的30%用于基础理论研究,并将继续加大研发投入,争取每年研发经费达到100~200亿美元。

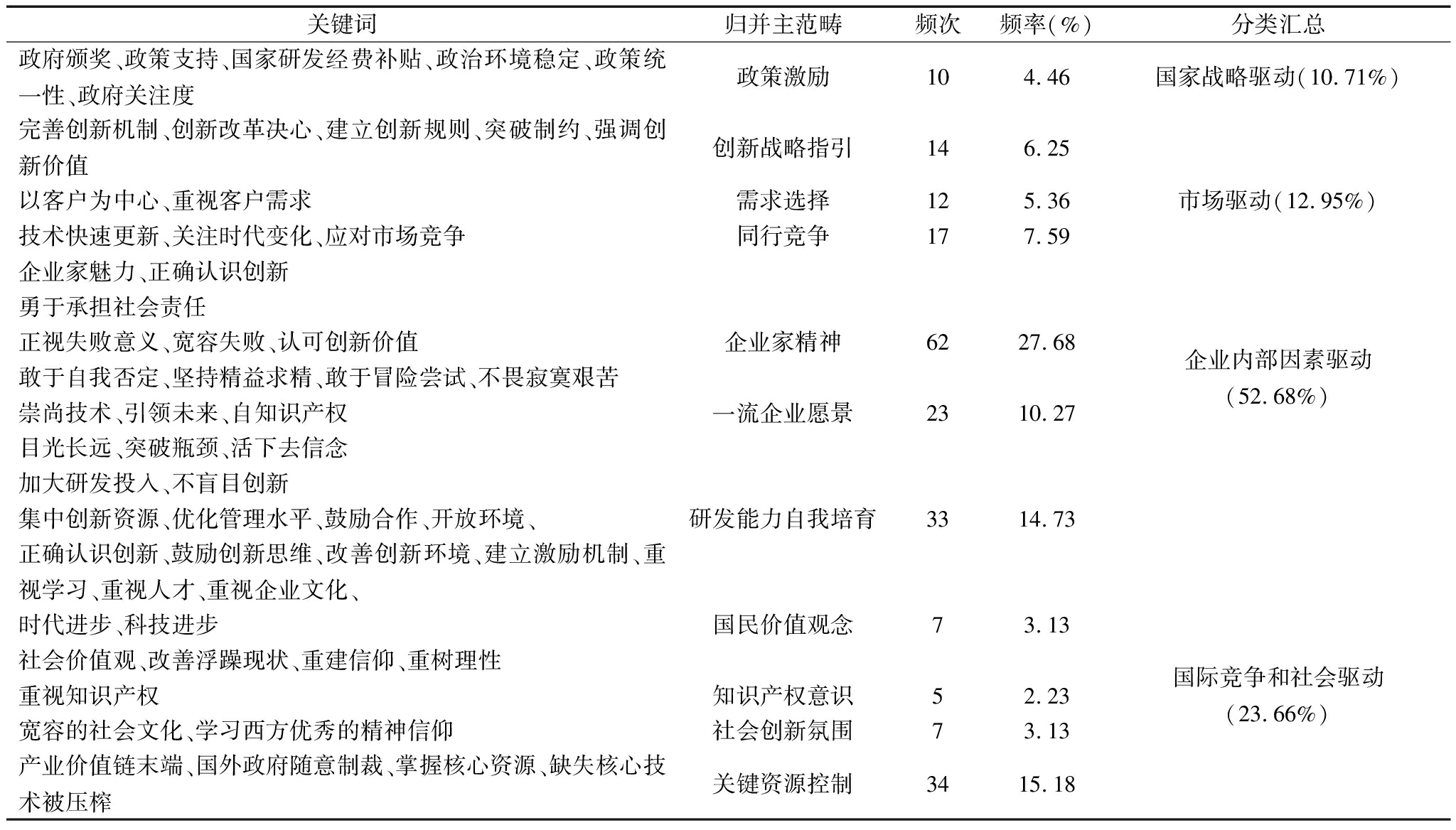

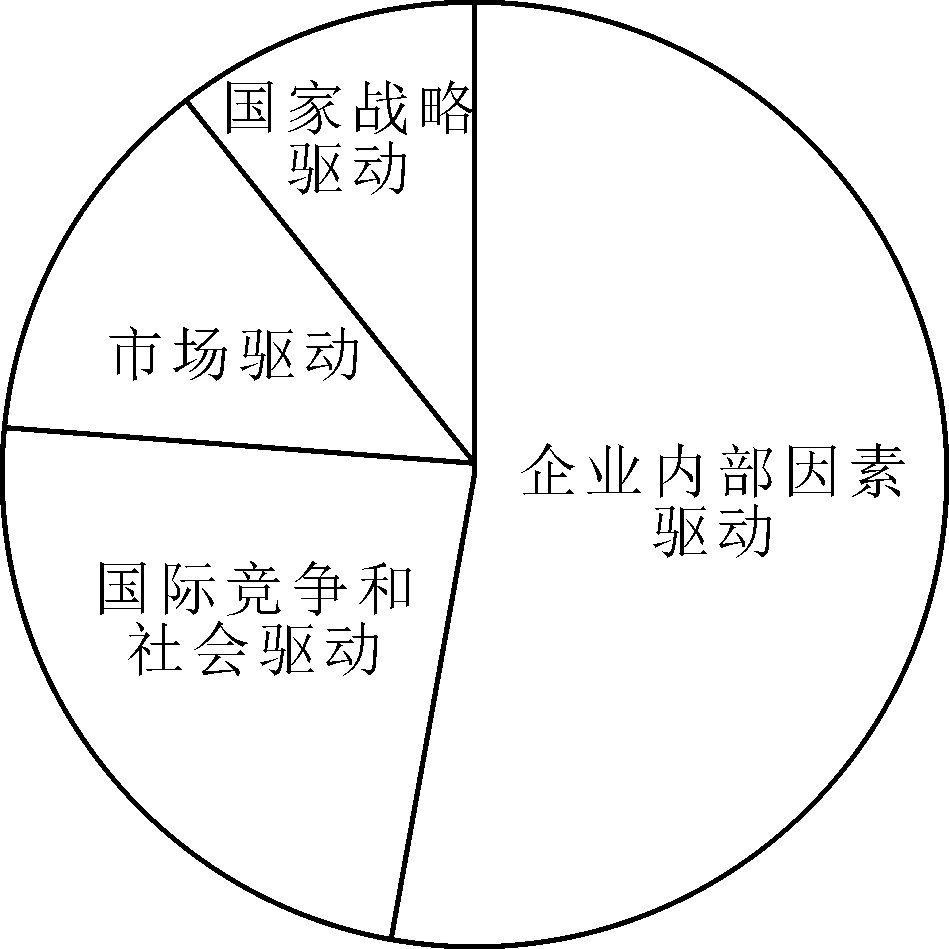

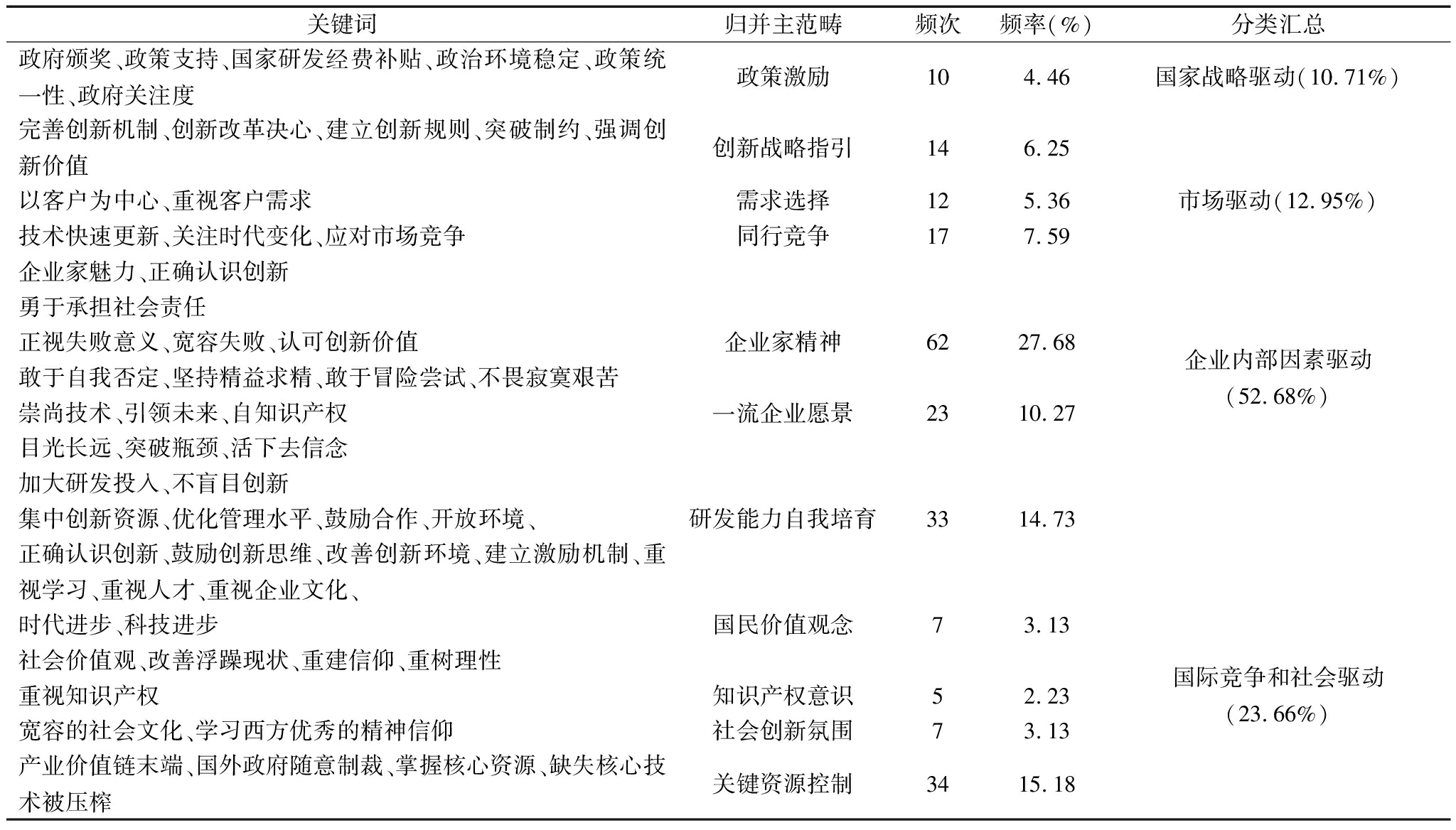

对华为公司案例分析发现,其基础研究驱动力量主要来源于企业内部和国际竞争因素。任正非用他的企业家魅力为华为营造了一种开放宽容、务实向上的企业文化,正是这种创新文化引导华为公司专注技术创新、紧跟行业前沿。当企业与前沿技术距离越来越近时,为了保持国际竞争力,企业必须加大基础研究的深度和广度。因此,国际竞争压力会驱动企业继续加大研发力度,保持基础研究活力。稳定的政治环境是企业健康发展的基础,国家战略驱动主要体现为政府对企业创新的政策支持,是华为创新背后的坚实后盾。其次,市场类因素对企业基础研究行为同样发挥了一定的积极作用。华为公司驱动因素分层作用如图4所示。

表7 华为公司基础研究行为驱动因素提炼

关键词归并主范畴频次频率(%)分类汇总政府颁奖、政策支持、国家研发经费补贴、政治环境稳定、政策统一性、政府关注度政策激励104.46国家战略驱动(10.71%)完善创新机制、创新改革决心、建立创新规则、突破制约、强调创新价值创新战略指引146.25以客户为中心、重视客户需求需求选择125.36市场驱动(12.95%)技术快速更新、关注时代变化、应对市场竞争同行竞争177.59企业家魅力、正确认识创新勇于承担社会责任正视失败意义、宽容失败、认可创新价值企业家精神6227.68敢于自我否定、坚持精益求精、敢于冒险尝试、不畏寂寞艰苦企业内部因素驱动(52.68%)崇尚技术、引领未来、自知识产权一流企业愿景2310.27目光长远、突破瓶颈、活下去信念加大研发投入、不盲目创新集中创新资源、优化管理水平、鼓励合作、开放环境、研发能力自我培育3314.73正确认识创新、鼓励创新思维、改善创新环境、建立激励机制、重视学习、重视人才、重视企业文化、时代进步、科技进步国民价值观念73.13社会价值观、改善浮躁现状、重建信仰、重树理性重视知识产权知识产权意识52.23国际竞争和社会驱动(23.66%)宽容的社会文化、学习西方优秀的精神信仰社会创新氛围73.13产业价值链末端、国外政府随意制裁、掌握核心资源、缺失核心技术被压榨关键资源控制3415.18

注:词频总计为224次

4.5 谷歌公司基础研究行为驱动图谱

谷歌公司是由拉里·佩奇和谢尔盖·布林于1998年9月创立的科技公司。毋庸置疑,谷歌公司是当今信息产业的翘楚,其在成立之初开发的PageRank算法解决了搜索过程中网页排名的问题,在一定程度上为现代信息搜索产业奠定了技术基础。2000年,谷歌推出AdWords产品,企业可以购买广告和搜索词。此时的谷歌已经发展成为备受欢迎的搜索引擎,保持着稳定的收入,并推出企业非正式口号——不作恶。2010年,谷歌在奠定搜索业务领域稳固地位后,转向无人驾驶汽车领域。在以后的十几年中,谷歌带给世界一次又一次的惊艳产品,而近年来较为热门的大数据、云计算应用等技术,很多都是在谷歌研发成果基础上开发出来的。

在《How Google Works》一书中,谷歌公司的两位高管乔纳森·罗森伯格、埃里克·施密特详细介绍了谷歌公司的企业文化和创新秘密[29]。在谷歌的定义中,创新的意义在于产生价值,创新的东西不一定要新潮,但要十分实用。同时,给予员工无限想象空间、充分宽容失败的创新将军,让首席执行官成为创新事业的推动者等,均对企业基础研究活动产生显著影响。

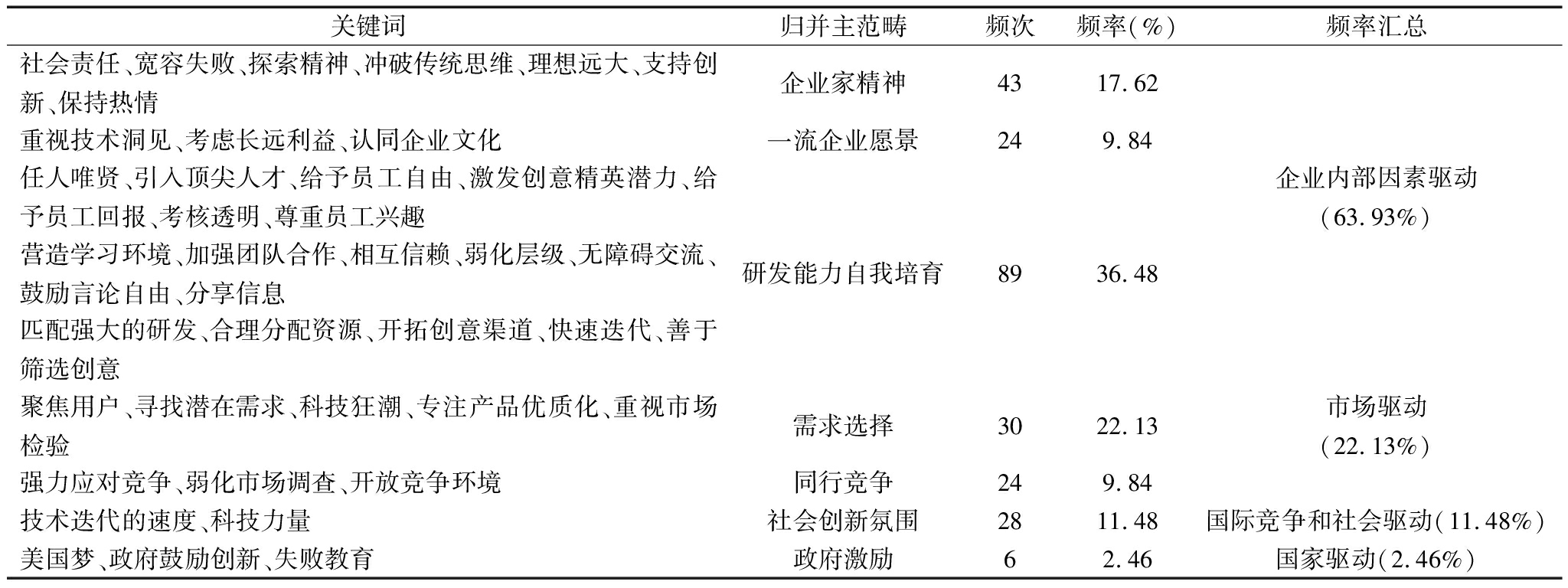

通过对谷歌公司基础研究驱动因素进行查找与提炼,发现谷歌公司基础研究行为驱动力量主要来源于企业内部和市场类驱动因素,社会类驱动因素在企业家精神培育和企业愿景设定上发挥了重要作用,政府类以及国际竞争类驱动因素对早期美国创新文化的积淀产生了推动作用。谷歌驱动因素分层作用如图5所示。

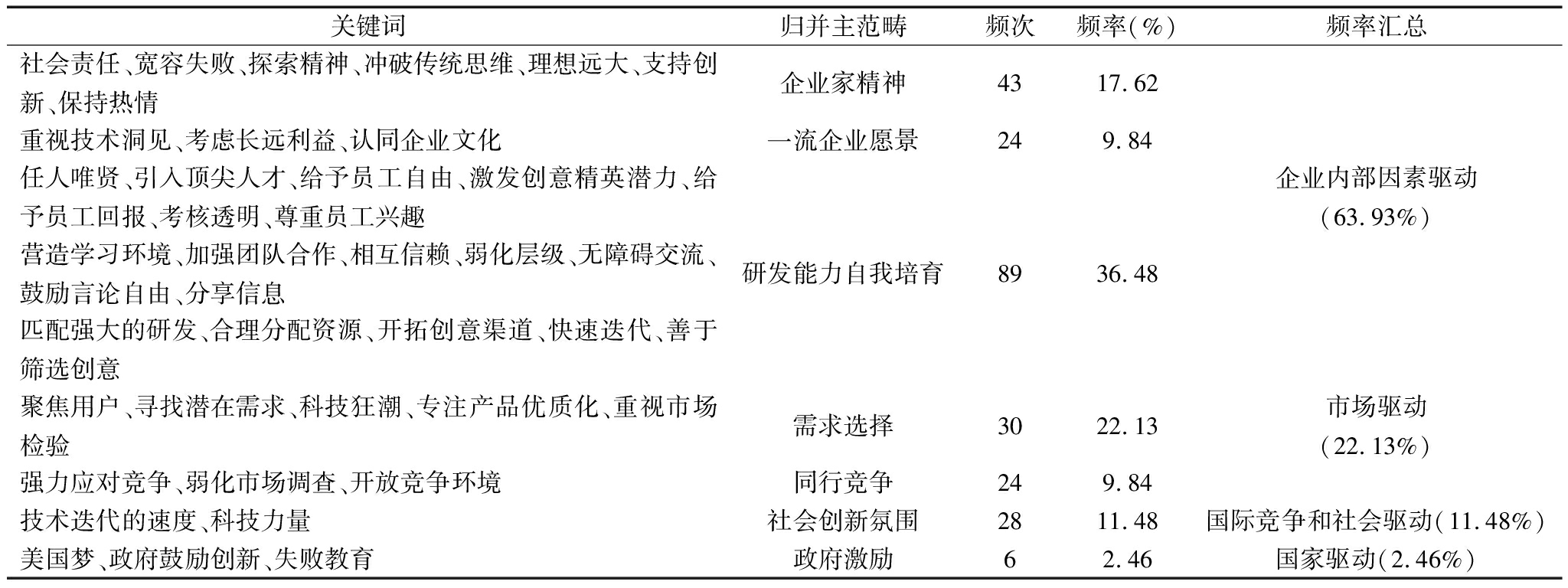

表8 谷歌公司基础研究行为驱动因素提炼

关键词归并主范畴频次频率(%)频率汇总社会责任、宽容失败、探索精神、冲破传统思维、理想远大、支持创新、保持热情企业家精神4317.62重视技术洞见、考虑长远利益、认同企业文化一流企业愿景249.84任人唯贤、引入顶尖人才、给予员工自由、激发创意精英潜力、给予员工回报、考核透明、尊重员工兴趣企业内部因素驱动(63.93%)营造学习环境、加强团队合作、相互信赖、弱化层级、无障碍交流、鼓励言论自由、分享信息研发能力自我培育8936.48匹配强大的研发、合理分配资源、开拓创意渠道、快速迭代、善于筛选创意聚焦用户、寻找潜在需求、科技狂潮、专注产品优质化、重视市场检验需求选择3022.13市场驱动(22.13%)强力应对竞争、弱化市场调查、开放竞争环境同行竞争249.84技术迭代的速度、科技力量社会创新氛围2811.48国际竞争和社会驱动(11.48%)美国梦、政府鼓励创新、失败教育政府激励62.46国家驱动(2.46%)

注:词频总计为244次

4.6 典型企业基础研究行为驱动图谱比较

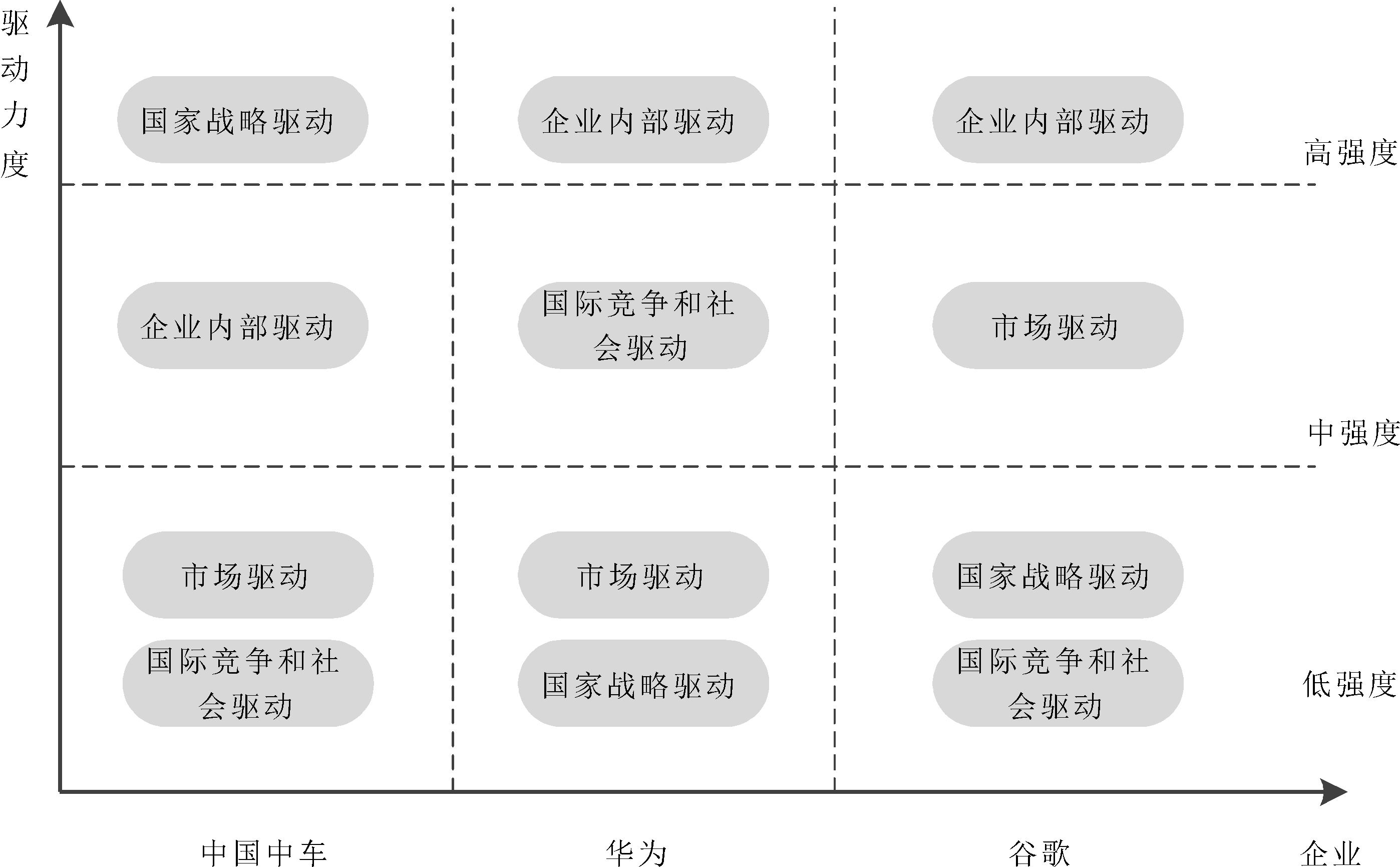

分别以中国中车集团、华为公司、谷歌公司作为企业基础研究行为的典型代表,结合3个案例的研究结果,将企业基础研究的不同驱动作用特征进行汇总,如图6所示。

在解释结构模型基础上,结合案例分析,对企业基础研究驱动机理进行完善后发现:对于中国中车集团,驱动力较强的为国家战略驱动,其次为企业内部驱动,国际竞争、社会和市场驱动作用最弱;对于华为公司,驱动力较强的为企业内部驱动,其后依次为国家国际竞争、社会、市场驱动和国家战略驱动;对于谷歌公司,驱动力主要来源于企业内部和市场竞争,国际竞争、社会类和国家战略类驱动作用最弱。

5 结论与启示

5.1 研究结论

(1)模型分析结果显示:①驱动企业基础研究行为的11种要素可以划分成5级,从上到下依次为企业内部驱动、市场驱动、国家战略驱动、国际竞争驱动和社会驱动,因素之间存在十分复杂且密切的联系。总体来看,五类驱动因素对企业基础研究行为呈现辐射状作用关系。

(2)不同类型的企业开展基础研究,发挥主导作用的驱动因素也存在差异。其中,中国中车集团由国家战略驱动主导,华为公司和谷歌公司则由企业内部驱动主导。

5.2 政策启示

(1)在中美贸易战压力下,应扭转当前社会对基础研究价值的轻视态度,从企业内部研发税收优惠以及研发声誉激励入手,鼓励并引导企业重视核心技术,激发企业自身基础研究意愿,破除西方发达国家的关键资源控制。同时,应大力培育具有探索精神的企业家。

(2)重视营造社会创新氛围,加强企业基础研究行为的基础层驱动力量,加大知识产权保护力度,培养国民创新价值观念,充分发挥弱关系驱动因素的强大辐射作用。

(3)政策设计应因地制宜,针对不同类型的企业,采取不同的驱动措施,协调好政令强制和企业内部意愿激发的作用。同时,激发市场竞争的重要驱动力。

参考文献:

[1] 习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[Z]. 2017.

[2] 柳卸林, 丁雪辰, 高雨辰. 从创新生态系统看中国如何建成世界科技强国[J]. 科学学与科学技术管理, 2018, 39(3): 3-15.

[3] 朱平芳, 徐伟民. 政府的科技激励政策对大中型工业企业R&D投入及其专利产出的影响——上海市的实证研究[J]. 经济研究, 2003(6): 45-53.

[4] 田富俊, 李兆友, 易显飞. 企业技术创新主体层次激励与协同激励研究[J]. 科技管理研究,2006(5):1-3.

[5] 翟海燕, 董静, 汪江平. 政府科技资助对企业研发投入的影响——基于ID4KBHE样本选择模型的研究[J]. 研究与发展管理, 2015, 27(5): 34-42.

[6] 李伟, 余翔, 蔡力胜. 政府科技投入、知识产权保护与企业研发投入[J]. 科学学研究, 2016, 34(3): 357-364.

[7] 余明桂, 范蕊, 钟慧洁. 中国产业政策与企业技术创新[J]. 中国工业经济, 2016(12): 5-22.

[8] 成立为, 郭园园. TPP规则下中国企业提升自主创新能力的必要性[J]. 科研管理,2017, 38(4): 140-146.

[9] 吴伟. 企业技术创新主体协同的系统动力学分析[J]. 科技进步与对策, 2012, 29(1): 1-5.

[10] 朱迎春. 创新型国家基础研究经费配置模式及其启示[J]. 中国科技论坛, 2018(2): 15-22.

[11] 郭树东, 关忠良, 肖永青. 以企业为主的国家创新系统的构建研究[J]. 中国软科学, 2004(6): 2-3.

[12] MANSFIELD E. Academic research and industrial innovation: an update of empirical findings[J]. Research Policy, 1998(1): 773-776.

[13] BEISE M, STAHL H.Public research and industrial innovations in Germany[J]. Research Policy, 1999(28): 397-422.

[14] LI ZHENGWEI, MILLMAN C, CHI RENYONG. Government support, international trade and firm's R&D investment[J]. Journal of Science and Technology Policy in China, 2011, 2(2):146-158.

[15] TOMMY H C.Do subsidies have positive impacts on R&D and innovation activities at the firm level [J]. Structural Change & Economic Dynamics, 2009, 20(4): 239-253.

[16] QUEVENDO J G. Do public subsidies complement business R&D Ameta-analysis of the econometric evidence[J]. Kyklos, 2004(57): 87-102.

[17] GRILICHES S. Productivity R&D and basic research at the firm level in the 1970s[J]. American Economic Review, 1986(76): 141-154.

[18] LICHTENBERG F R. The effect of government funding on private industrial research and development[J]. Journal of Industrial Economics, 1987, 36(1): 97-104.

[19] DAVID P, HALL B, TOOLE A A. Is public R&D a complement or substitute for private R&D?——a review of the econometric evidence[J]. Research Policy, 2000, 29(4): 497-529.

[20] KOGA T. Firm size and R&D tax incentives[J]. Technovation, 2003, 23(7): 643-648.

[21] ERTAS A, SMITH M W, TATE D, et al. Complexity of system maintainability analysis based on the interpretive structural modeling methodology transdisciplinary approach[J]. Journal of Systems Science and Systems Engineering, 2016 25(2): 254-268.

[22] 李娜, 基于系统动力学的我国企业技术创新研究[D]. 西安:长安大学, 2012.

[23] 高锡荣, 刘思念. 企业基础研究行为驱动模型构建[J]. 科技进步与对策, 2018, 35(20): 64-71.

[24] 刘忠艳. ISM框架下女性创业绩效影响因素分析——一个创业女性失败的案例研究[J]. 科学学研究, 2017, 35(2): 272-281.

[25] 王猛, 张永安, 王燕妮. 企业原始创新影响因素解释结构模型研究[J]. 科技进步与对策, 2013, 30(6): 70-74.

[26] 张静, 赵玲. 基于解释结构模型的微博用户群体行为影响因素分析[J]. 情报科学, 2016, 34(8): 29-35.

[27] 徐娜, 唐海芳, 张煊. 基于ISM方法的舆情管理人员胜任力结构模型分析[J]. 情报杂志, 2017, 36(3): 104-108.

[28] 周留征. 华为创新[M]. 北京: 机械工业出版社, 2017.

[29] SCHMIDT E, ROSENBERG J. How Google works[M]. Grand Central Publishing, 2017.

(责任编辑:林思睿)