0 引言

为应对高强度的竞争,企业常常以末位淘汰等严苛方式迫使员工追求高绩效。为此,员工不得不牺牲生活和休息时间持续加班。由于长期缺乏身心资源恢复,员工越来越“丧”,甚至产生一系列情绪衰竭和健康问题[1]。深受其扰的管理者和员工都有着强烈的疑问:难道高水平绩效只能通过加班、牺牲休息时间实现吗?“又让马儿跑又希望马儿不吃草”的做法能持续多久?有没有能让马儿“吃草”与“快跑”得兼的方法?

恢复体验(recovery experiences)研究为上述问题的解决提供了思路。恢复体验是指员工采取策略(如阅读、冥想、运动等)从工作的应激状态中恢复的过程[2,3]。在这一过程中,前期工作中消耗的身心资源会得到修补并产生新的资源。Demerouti[4]提出的工作要求-资源理论(Job Demand-Resource, JD-R)认为,资源可以消解工作倦怠和情绪衰竭,补偿在工作要求下身心能量的消耗,且资源对于员工工作具有激励性[5]。恢复体验视角让管理者和学者看到通向可持续绩效提升的路上“仿佛若有光”。因此,本研究第一步从恢复体验入手,验证其能否提升工作绩效。

目前,恢复体验对工作绩效的作用机制研究还处于“初极狭,才通人”的起步阶段,国内外实证研究较少,关于恢复体验如何影响工作绩效的作用机制尚未明晰。最初,有学者探究了恢复体验对工作绩效的直接影响[6],却没有解释恢复体验是如何影响工作绩效的。在后续演绎中,学者们逐渐完善了恢复体验对工作绩效的作用机制模型,如吴伟炯等[2]认为,恢复体验通过某些中介变量(如职业幸福感)对工作绩效起作用,但缺乏相关实证数据支持。因此,本文第二步验证的是员工恢复体验通过何种路径影响工作绩效。

回顾恢复体验对工作绩效作用机制的研究[2,7,8],在恢复体验影响员工绩效的演绎路径中,资源投入和溢出效应扮演着重要角色。即使资源充盈,但若不专注于工作,也难以实现资源溢出[9]。因此,能否从恢复策略中获得充足资源并专注于工作,对于员工绩效提升与否起着重要作用。此外,广泛应用于工作倦怠与工作投入研究的工作要求-资源理论,其核心——资源激励性[10]表明,资源恢复会激励员工产生积极动机和良好的工作行为,从而对绩效产生正向影响。因此,有理由相信专注作为工作投入的重要维度,在恢复体验影响工作绩效的路径中起到重要的中介作用。进一步思考,员工恢复体验与工作绩效关系中是否存在某种边界条件?“葛优瘫”等丧文化的流行,侧面反映出因工作生活压力引起的员工无奈和无意义感。当员工感觉从事的工作有意义,自身积极心理状态会缓解工作压力,提高工作效率,减少退缩行为[11,12],而在无意义成为普遍状态的当下,恢复体验是否能够发挥更大的效用?本文认为,当员工对工作意义感知较低时,处于身心资源匮乏的情况下,需要借助恢复体验满血复活,发挥持续战斗力。因此,本文引入工作意义作为情境因素,探究恢复体验在何种情况下能够发挥最大效用,从而丰富恢复体验对工作绩效的作用机制研究。

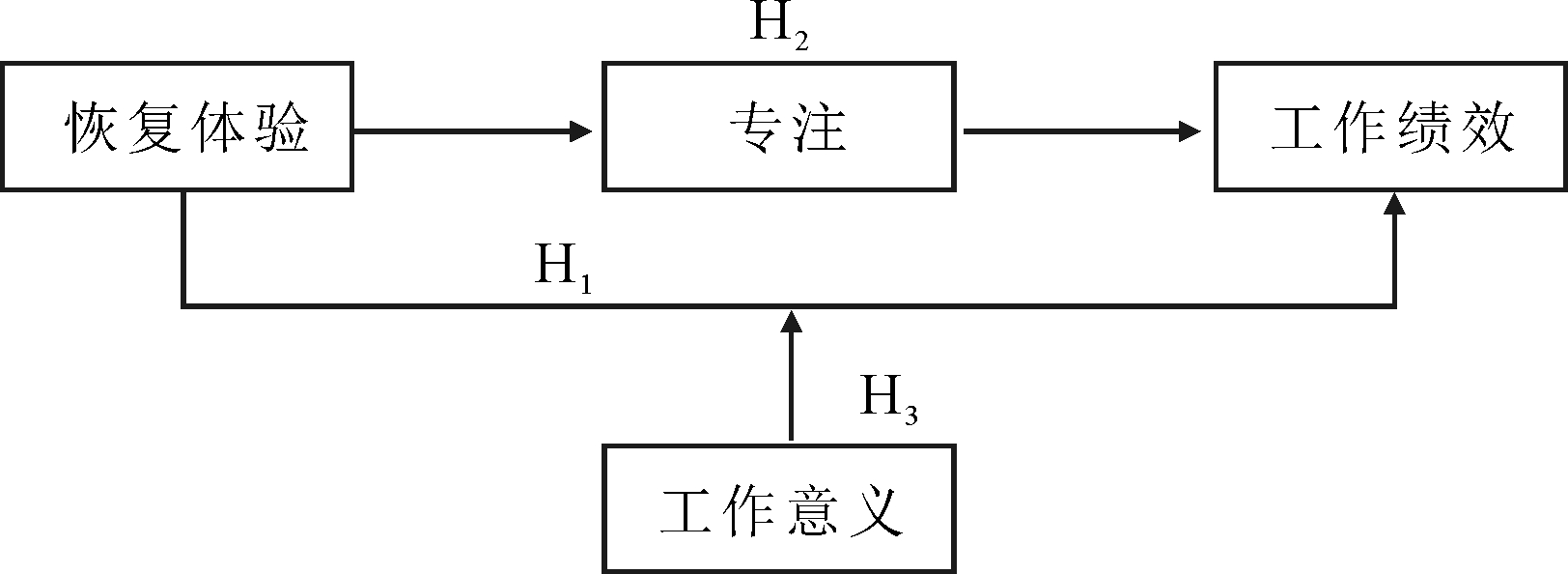

综上所述,本文基于工作要求-资源理论,探究员工恢复体验对工作绩效影响的内在机制以及边界条件,以期为管理者提供应对员工职业倦怠的参考,理论模型构建如图1所示。

1 理论构建与研究假设

1.1 工作要求-资源理论

工作要求-资源理论的核心是假设个体在工作压力和激励两种不同的状态下,产生两种不同的心理过程:一是能量损耗过程。它是指过高的工作要求、糟糕的工作环境会导致资源流失,损害个体健康和幸福感,降低组织认同和组织承诺;二是动机激励过程[13]。员工所珍视的或所需要的资源具有潜在激励性,能增加工作投入、减少人际冷漠、促进自身职业成长和学习,从而创造高绩效。

恢复体验恰恰是一个减少资源消耗和获取新资源的过程。根据工作要求-资源理论,良好的恢复体验产生的积极资源能够使员工在工作压力下重新专注于工作,从而创造绩效。这解释了恢复体验如何影响工作绩效的问题,还需要回答的是,在何种情况下恢复体验对工作绩效提升作用最为显著。工作要求-资源理论的另一核心表明,资源具有激励性,而其效用的发挥会受个体对工作认知的影响。工作意义作为一种认知型心理资源,会影响员工工作动机和行为[14]。员工工作意义感知越低,就越需要良好恢复体验将身心资源转化为绩效。因此,以工作要求-资源模型为理论基础可以阐释恢复体验如何作用、在何种情况下作用于工作绩效的问题。

1.2 恢复体验与工作绩效

员工恢复体验是指通过一定的恢复策略(如运动、冥想等)从职业应激中恢复到良好身心状态的过程[3],主要包含心理脱离(Psychological Detachment)、放松体验(Relaxation)、掌握体验(Mastery Experiences)、控制体验(Control Experiences)4个维度。以往研究已证实,适当地进行心理脱离会提升员工工作绩效[15],放松体验能够降低员工工作倦怠水平,提升员工工作效率[16]。简而言之,恢复体验对工作绩效具有积极影响。比如,个体会通过放松活动(如娱乐、交际等)获取新的资源(能量、人际关系等),弥补资源损耗,从而在工作中更具活力和良好的心理状态,改变资源耗竭造成的心有余而力不足的状况。同时,由于个体可以决定自己在这段时间内的活动方式和时长,这种控制感能够增强个体自我效能感和胜任感,并且会促进个体产生积极情绪和新资源,从而促进工作绩效提升。此外,员工在恢复时间内习得的技能,如对于挑战的应对技巧、人际交往技能等都会在一定程度上增强员工自我效能感和对工作的掌握感。

综上,一段令员工满意的恢复体验不仅能够使其恢复元气,而且能给员工带来掌控感、自我效能感等重要资源。这种溢出效应[17]表明,恢复体验对员工工作绩效能起到提升作用。因此,本文提出以下假设:

H1:恢复体验正向影响工作绩效。

1.3 专注的中介作用

专注(absorption)是工作投入的一个重要维度,不同于工作投入的另外两个维度——活力与奉献,专注是对于工作投入程度的直接展现,而且对工作表现有着直接影响。专注表现为个体全神贯注于自己的工作并以此为乐,感觉时间过得很快而不愿从工作中脱离出来,其必要条件就是个体拥有足够的身心资源[18]。

在工作要求-资源模型假设中,个体资源尤其是心理资源会激励个体产生适应性行为和积极动机[13]。因此,员工通过掌握体验和控制体验所获得的资源会消解消极情绪和压力带来的负向影响[19],且在工作中会更具专注,更具备奉献精神[20,21]。此外,学者们普遍发现,恢复体验能够促进员工更专注地投入工作。若员工能够在下班后进行适当的心理脱离,暂不考虑工作而进行放松活动等,那么心理的舒缓与解压反而会使其更专注地投入到下一阶段的工作中[22]。有研究显示,恢复体验能够减少员工工作倦怠,提高活力与专注[16],并且通过员工清晨的恢复水平可以预测其一天内的工作投入度[23]。不难看出,良好的恢复体验可以促进员工工作专注度提升。同时,专注作为积极的、充实的工作状态,其对组织的积极影响效果受到广泛认同。工作专注度不仅影响工作效率和质量,而且这种影响是长时间的。当员工专注于工作时,会忘却其它因素,如家庭琐事、人际烦恼等,这种忘我投入是员工绩效产出的重要前因[24-27];当员工专注于工作时,任务中的问题和疑惑会促使其主动学习[28],调整自己的工作方法,而不是投机取巧或置之不理,专注带来的忘我与应对技能的习得会在很大程度上提升员工工作绩效。Sonnentag & Kruel[22]的研究表明,即使在控制了很多因素后,专注工作在提高工作能力上也有明显的正向作用。投入是产出的重要前提,高恢复水平的个体有动机和能力将自身资源投入到工作中,投入专注度越高,就越有益于工作任务完成和工作效率提升。由此可见,个体专注度越高,工作绩效就越高。

前人研究和工作要求-资源理论均表明,要想有好的工作表现和产出,仅具有愉悦的情绪和良好的状态是不够的,还需要员工将良好的状态带到工作情境中并专注于角色行为,才能把恢复体验带来的积极能量和资源转化为实际结果,创造良好的工作绩效。因此,有理由相信专注在恢复体验对工作绩效的作用机制中起重要的中介作用。由此,本文提出以下假设:

H2:专注中介了员工恢复体验和工作绩效之间的关系。

1.4 工作意义的调节作用

Steger等[14] 认为,工作意义是指个体感知到工作是有意义、有价值的。本文认为,恢复体验对工作绩效作用的发挥会受到工作意义感知程度的影响。

由H1、H2可知,恢复体验能够通过专注提升员工绩效,还需要思考的是,恢复体验对工作绩效提升作用有无边界。员工良好的恢复体验无论何时都能够提升员工工作绩效吗?如若不然,那么在何种情况下其效用最大?由工作要求-资源理论可知,工作压力使得员工资源耗竭并产生一系列健康和情绪衰竭问题,此时员工需要获取资源,而身心资源的获取能抵消工作压力和情绪衰竭等带来的消极影响,激发员工工作主动性[4]。由此可见,员工本身资源缺乏与否很大程度上决定了其是否需要通过恢复体验进行资源弥补。

工作意义感是员工自身是否具有充分个体资源的体现,高工作意义感知的员工拥有充足的个体心理资源,其中,组织认同等积极认知资源可以干预工作压力[29]。同时,因高工作意义感产生的工作动机能够促使良好行为产生[14,30],减少规避行为[31]。因此,即使有时员工状态不好也会继续工作并拥有很好的表现。员工工作意义感较低时,缺乏对于工作的专注和内部心理支撑,需要通过外部刺激调整和获取内在资源,此时恢复活动能够帮助员工重新投入,应对工作压力并取得良好的工作绩效。由此可以推断,对于工作意义感低的员工而言,恢复体验对其工作绩效提升作用更为显著。因此,本研究提出以下假设:

H3:工作意义感调节员工恢复体验对工作绩效的影响。相较于高工作意义感的员工,低工作意义感员工的恢复体验对工作绩效提升作用更显著。

2 研究设计

2.1 数据收集与研究样本

本研究调研对象为山东、河北、新疆等地不同性质单位的员工,考虑到地缘、研究情境和问卷发放便捷性,从新疆电信公司、如意纺织公司和二医院3个单位抽样选取了200位调研对象进行问卷填答,并委托他人在河北、山东两地的民营企业、事业单位和政府部门选取100位员工进行问卷发放。本次数据收集采用纸质问卷方式,共发放问卷300份,回收293份,最终有效问卷为256份,有效问卷回收率为87.37%。调研员工男女比例相当;21~30岁年龄段居多(40.2%),其次为31~40岁(35.9%);已婚有孩子的员工占多数(56.3%),其次为未婚(31.3%);绝大多数为本科及以上学历,其中本科、专科占81.7%,硕士研究生、博士研究生占6.3%;民营企业占比最多,为40.2%,其次是国有企业,为31.6%;技术类员工最多(31.6%),其次为行政支持和服务类(28.9%);在当前企业工作2~5年的员工占比最多(24.6%),其次为工作16年以上的员工(20.7%)。

2.2 变量测量

本研究调查问卷共分5个部分:专注度量表、恢复体验量表、工作意义量表和任务绩效量表。本研究以国内外己有量表作为测量工具,并采用Likert 5点计分法,调查问卷各部分具体内容如下:

(1)恢复体验测量采用Sonnentag&Fritz[3]基于资源保存理论开发的16题项量表,选取其中3个维度,包含题项如“我会放松并让自己休息”、“我会去做能挑战自我的事情”、“我能按照自己想要的方式去处理事情”,其有效性在我国得到了验证[17]。研究中,该量表的α系数为0.844。

(2)专注测量采用Schaufeli等[32]开发的工作投入量表中的专注部分,选取5个题项,如“当我工作时,我忘记了周围的一切”、“当我工作时,我心里只想着工作”、“全身心投入工作时,我感到快乐”,其有效性在我国也得到了验证[33]。研究中,该量表的α系数为0.744。

(3)工作意义主要通过积极意义、工作创造意义、和更良好的动机3个方面进行测量。本研究采用Steger等[14]编制的10题项量表,如“对我来说,自己所从事的这份工作十分有意义”、“这份工作有助于促进我个人的成长”、“对于整个社会来说,我所从事的这份工作是不可或缺的”。研究中,该量表的α系数为0.899。

(4)工作绩效测量采用Motowidfo & Van Scotter[34]开发的任务绩效5题项量表,如“我的工作质量很高”、“我完成的任务都符合上级要求”、“我的工作能够达到预期目标”。研究中,该量表的α系数为0.834。

根据以往研究,本文选取员工性别、年龄、婚姻状况、教育水平、工龄、单位类型和工作性质作为类别控制变量。

3 实证分析与结果

3.1 共同方法偏差检验与验证性因子分析

由于本研究仅从被试员工角度对各变量进行测量,有可能存在共同方法偏差问题,因此采用Harman单因子检验法进行共同方法偏差检验。这种方法是将所有变量共同进行未旋转探索性因子分析,如果只析出一个因子或第一个因子解释了绝大部分变异,则存在严重共同方法偏差问题[35]。本研究中,所有变量均能够析出6个特征值大于1的因子,累计解释58.673%的方差。其中,第一个因子解释了27.815%的方差,第一个因子的方差解释率为27.815%,小于临界指标的40%,并且与第二个公因子12.428%的方差解释率相比,达不到第二个公因子载荷的5倍,说明本研究各个变量之间不存在严重的共同方法偏差。

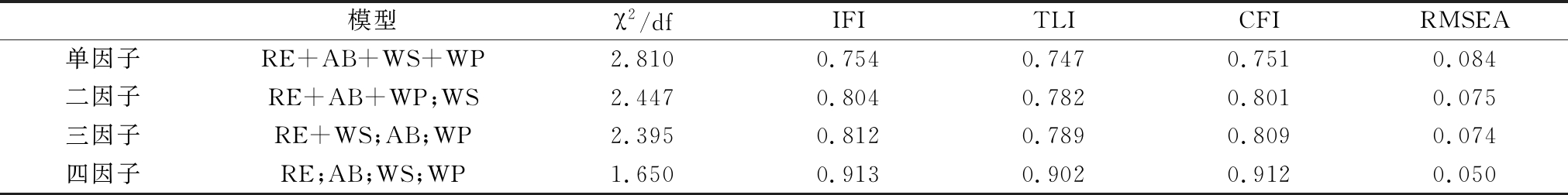

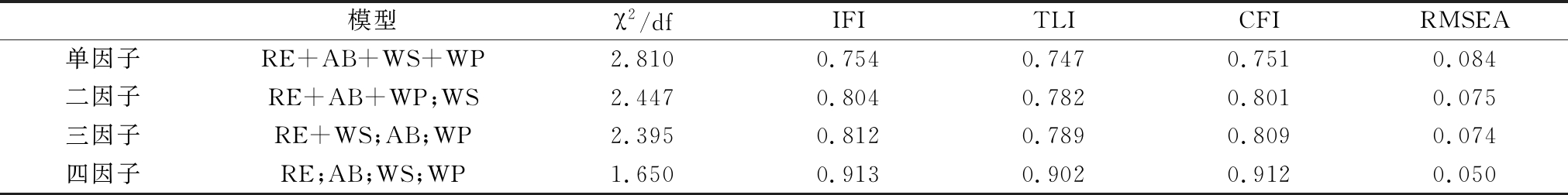

为了检验各变量之间的区分效度,本研究采用AMOS 24.0对恢复体验、专注、工作意义和工作绩效进行验证性因子分析,分别构建单因子、二因子、三因子和四因子模型,各模型对比结果如表1所示。结果表明,四因子模型的拟合结果明显优于其它模型,且各主要拟合指数大都达到了拟合要求,表明模型可接受,模型和数据的拟合良好,该四因子模型也证明了4个研究变量的区分效度良好。

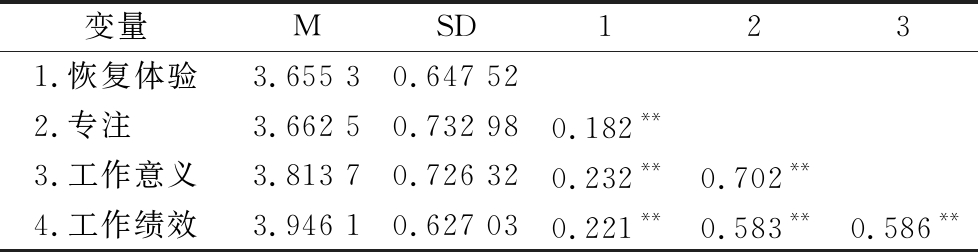

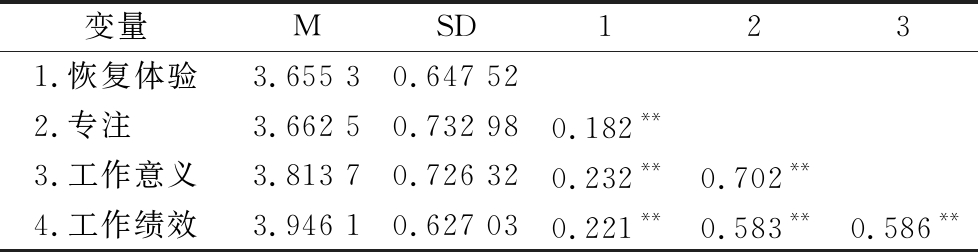

3.2 描述统计分析

各研究变量相关系数如表2所示,结果表明:恢复体验与专注和工作绩效显著正相关(r=0.182, p<0.01; r=0.221, p<0.01),专注与工作绩效显著正相关(r=0.583, p<0.01)。总体来看,相关分析与研究假设基本一致,为接下来的回归分析奠定了基础。

表1 各验证性因子分析模型拟合指数

模型χ2/dfIFITLICFIRMSEA单因子RE+AB+WS+WP2.8100.7540.7470.7510.084二因子RE+AB+WP;WS2.4470.8040.7820.8010.075三因子RE+WS;AB;WP2.3950.8120.7890.8090.074四因子RE;AB;WS;WP1.6500.9130.9020.9120.050

注:RE代表恢复体验,AB代表专注,WS代表工作意义,WP代表工作绩效,+代表因子合并

表2 研究变量相关系数矩阵

变量MSD1231.恢复体验3.655 30.647 522.专注 3.662 50.732 980.182**3.工作意义3.813 70.726 320.232**0.702**4.工作绩效3.946 10.627 030.221**0.583**0.586**

注:N=256;*为p<0.05,**为p<0.01

3.3 假设检验

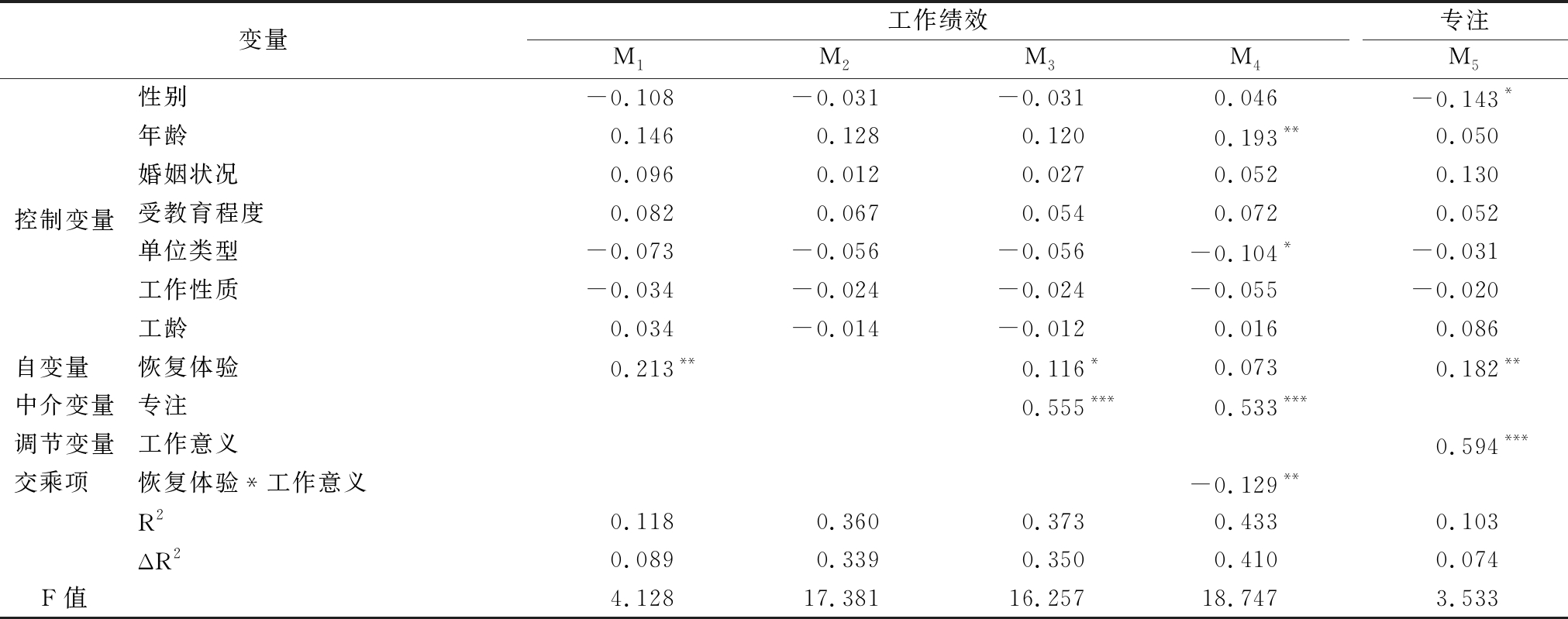

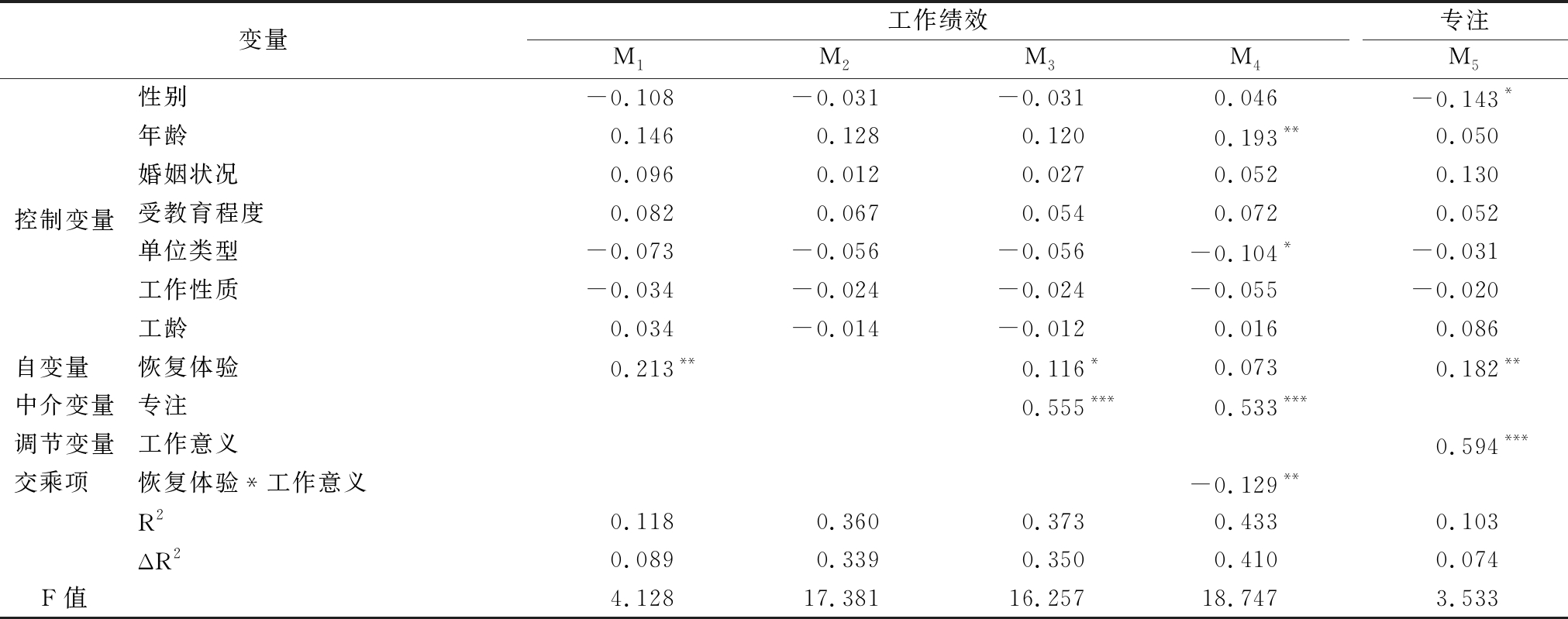

本研究运用 SPSS 22.0 软件,采用层次回归法分别检验主效应、中介效应以及调节效应。为解决变量之间多重共线性问题,在回归前对各变量进行中心化处理,最终结果如表3所示。

3.3.1 主效应与中介效应检验

为验证恢复体验对员工工作绩效的直接作用,在控制了人口特征等变量之后,在相关分析的基础上进行回归分析,结果见表3。首先,如M1所示,在控制了年龄等变量后,恢复体验对工作绩效有显著正向影响(β=0.213, p<0.01),H1得到支持。其次,如M5所示,排除控制变量影响后,恢复体验对专注有显著正向影响(β=0.182, p<0.01)。将中介变量专注对工作绩效进行回归,所得结果与前人研究一致,如模型M2所示,专注对工作绩效有显著正向影响(β= 0.555, p < 0.001)。最后,在前两步的基础上检验中介效应,如M3所示,把专注放进方程后,工作绩效的方差有35%的额外解释量,此时恢复体验对工作绩效的作用显著性降低(β=0.116, p<0.05),专注对工作绩效有显著正向影响(β=0.533,p<0.001),满足中介效应成立的判断标准,表明专注在恢复体验与工作绩效之间有部分中介作用,H2得到证实。

3.3.2 调节效应检验

H3提出了工作意义的调节作用。首先,在回归之前为避免可能存在的共线性问题,对恢复体验、工作意义和工作绩效进行中心化处理。随后,依据温忠麟等[36]提出的调节效应检验方法,采用层次回归分析进行假设检验。将恢复体验与工作意义的中心化值相乘作为交乘项,在回归中加入控制变量、自变量(恢复体验)与调节变量(工作意义)之后,检验交乘项对工作绩效是否具有显著影响。结果如模型M4所示,剔除控制变量、自变量和调节变量的作用后,恢复体验和工作意义交乘项的加入使方差解释率有一定提升,且交乘项对工作绩效有显著负向影响(β=-0.129,p<0.01),表明工作意义在恢复体验与工作绩效间有一定的负向调节作用。

表3 层次回归分析结果

变量工作绩效M1M2M3M4专注M5控制变量性别-0.108-0.031-0.0310.046-0.143*年龄0.1460.1280.1200.193**0.050婚姻状况0.0960.0120.0270.0520.130受教育程度0.0820.0670.0540.0720.052单位类型-0.073-0.056-0.056-0.104*-0.031工作性质-0.034-0.024-0.024-0.055-0.020工龄0.034-0.014-0.0120.0160.086自变量 恢复体验0.213**0.116*0.0730.182**中介变量专注0.555***0.533***调节变量工作意义0.594***交乘项 恢复体验*工作意义-0.129**R20.1180.3600.3730.4330.103ΔR20.0890.3390.3500.4100.074F值4.12817.38116.25718.7473.533

注:*为P<0.05,**为P<0.01,***为P<0.001,表中为标准化回归系数

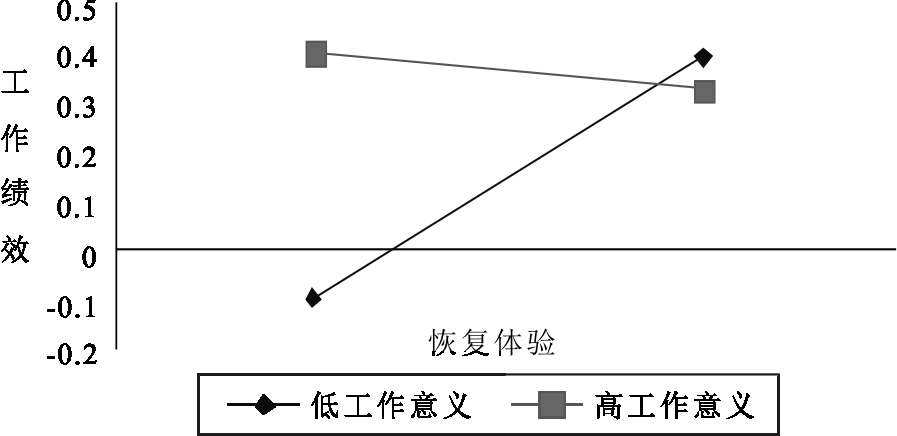

为了更直观地呈现工作意义对恢复体验与工作绩效之间关系的调节作用,本文进行了简单的斜率检验。图2显示,对于工作意义感知较低的员工来说,恢复体验对于其工作绩效的提升效果显著,进一步验证了H3。

4 结论与启示

4.1 研究结论与理论意义

本研究基于工作要求-资源理论,从恢复体验视角探究工作绩效提升路径与边界条件,以河北、山东、新疆等地的256名员工为样本,检验了理论模型与假设,得出结论如下:

(1)员工恢复体验正向影响工作绩效,说明一段高质量的恢复体验对于员工绩效提升具有重要价值,也印证了前人研究结论[16,37]。恢复体验作为一种应对压力的手段,不仅能够解决员工压力问题,而且能够解决员工关注的绩效问题。员工若拥有满意的恢复体验,就能够将从这段体验中获得的资源应用于工作中,提升工作表现。员工可以通过科学的恢复活动,如通过学习新技能、运动等[38]方式实现工作绩效提升。

(2)专注在员工恢复体验与工作绩效的关系中起部分中介作用,说明对于员工绩效提升来说,仅拥有高质量的恢复还不够,还需要通过专注地工作,将所获取的资源转化为绩效,发挥资源溢出效应。工作专注度与工作绩效正相关,专注度高的员工倾向于高质量地完成上级布置的任务,并能够从中习得解决该类问题的技能。因此,专注度对于工作绩效提升的作用是显著的,恢复体验也能够通过为员工专注度提升注入必需的资源而促进员工绩效提升。

(3)员工感知到的工作意义负向调节恢复体验与工作绩效的关系,表明对于工作意义较低的员工而言,恢复体验对绩效提升具有显著作用,而对于工作意义感高的员工则效果比较微弱。恢复体验对于工作绩效的影响机制核心在于资源激励性,基于社会现状,普通员工工作、生活压力较大,长期倦怠会导致工作意义感减弱,而工作意义感恰恰是支撑其长期奋战的重要心理资源,若员工感知到工作无意义,就需要通过资源恢复补充其它资源,重新投入到工作中。也有很多员工自身工作意义感很高,对于工作有很强的使命感和信念,这种心理资源能够很好地驱使其专注于工作。因此,在工作意义感的调节下,两种不同情境下员工对于恢复体验有不同需求,恢复体验发挥的效用也不同。

此外,如图2所示,对于高工作意义感知的员工,工作意义越高,恢复体验反而会对其工作绩效产生微弱的负向影响,对于这一负向影响,有客观原因如调研造成的误差。另外,在理论上看,员工恢复体验对绩效的效用也会受不同恢复活动的影响。Karin等[39]研究表明,有的恢复活动(员工不愿参加的社交等)也会负向影响恢复效果。此外,在某些情境下,员工若很长时间地彻底脱离工作状态,会在回归工作时耗费更多资源,对员工工作绩效反而起负向作用。因此,恢复体验的溢出效应不完全正向影响工作绩效,这种影响也不只受工作意义的调节。未来研究可以更多地探索资源激励性存在的边界和适用情境。

总体而言,本文拓展了工作绩效研究视角,验证了以往研究的结论[40],将工作绩效提升的前因变量拓展至员工个体资源与非工作时间的情境中,同时为恢复体验和工作绩效关系的后续研究奠定了理论基础。

4.2 实践启示

(1)组织应引导员工树立正确的恢复体验意识。研究证实,恢复体验可以正向影响工作绩效。因此,首先,组织应该意识到让员工进行恢复、休闲并不意味着荒废时间。其次,组织要引导员工树立正确的恢复体验意识,工作狂人们只有学会自我管理和恢复技巧才能健康长久地创造价值。组织可以在内部发放宣传手册,使员工意识到恢复体验有助于自身从工作压力中恢复,提升工作幸福感和工作绩效。此外,组织还可以为员工提供恢复场所,如设立茶歇间等。

(2)组织内部应该设立正式的恢复体验制度。组织在竞争环境下容易一味地追求绩效而忽视员工诉求,但从长远角度看,以正式制度促进员工恢复体验不仅可以避免血汗工厂的惨剧,也有助于员工绩效提升,从而提升组织绩效。因此,组织需要考虑员工本身的恢复偏好,为员工制定周期性、多样化的恢复体验培训项目,如定期请专业疗养师和心理咨询师为员工进行心理疗愈,如冥想、音乐疗愈等,还可以依据岗位或任务要求,重新设定员工休假体制,使工作任务和员工恢复相对平衡。

(3)管理者要注重员工自我价值诉求。本研究验证了工作意义对于员工的重要性。对员工而言,工作的意义不仅是合理的薪资,更是自我价值实现。提升员工工作意义感知要关注员工诉求,通过完善员工晋升渠道,给予员工工作时间外的自主权,为员工家人提供回馈(节日礼品或共同参与团建机会),提升员工工作满意度和意义感知,使员工更好地投入到工作中,从而促进个体和组织绩效产出。

4.3 研究局限与展望

(1)本文研究样本主要集中在河北、山东和新疆等地,调研结果的普适性有待考证。未来研究可以进一步扩大调研对象范围。

(2)由于本研究所使用的数据为截面数据,问卷测量的只是某一时间点上员工恢复体验水平和绩效水平,未对员工恢复体验进行动态研究,恢复体验可能具有显著短期波动效应。因此,恢复体验对员工工作绩效的影响在时间层面的差异如何值得探究。

(3)关于组织高工作要求与员工恢复体验的矛盾,未来研究可以进一步探讨恢复体验如何、何时与工作要求达到平衡,并检验此时恢复体验对工作绩效、员工幸福感等结果变量的影响是否具有显著性[41]。

参考文献:

[1] VAN V N, DE J J, BOSMA H, SCHAUFELI W. Reviewing the effort reward imbalance model: drawing up the balance of 45 empirical studies [J]. Social Science and Medicine, 2005(60): 1117-1131.

[2] 吴伟炯,刘毅,谢雪贤.国外恢复体验研究述评与展望[J].外国经济与管理,2012(11): 44-51.

[3] SONNENTAG S, FRITZ C. The recovery experience questionnaire: development and validation of a measure for assessing recuperation and unwinding from work [J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2007, 12 (3): 204-221.

[4] DEMEROUTI E, BAKKER. The job demands-resources model of burnout [J]. Journal of Applied Psychology, 2001, 86(3): 499-512.

[5] ULLA KINNUNEN,TARU FELDT,MARJO SILTALOPPI,et al.Job demands-resources model in the context of recovery: testing recovery experiences as mediators [J]. European Journal of Work & Organizational Psychology, 2011, 20(6): 805-832.

[6] FRITZ C, SONNENTAG S. Recovery, health, and job performance: effects of weekend experiences [J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2005, 10(3): 187-199.

[7] 李祥梅,李爱梅.奖励度假能激励员工?——度假恢复体验对工作幸福感、工作绩效的影响[J].中国商贸,2014(9):59-60.

[8] FRITZ C, SONNENTAG S. Recovery, well-being, and performance-related outcomes: the role of work load and vacation experiences[J]. Journal of Applied Psychology, 2006, 91(4): 936-945.

[9] MOJZA EVA J, SONNENTAG SABINE. Does volunteer work during leisure time buffer negative effects of job stressors? a diary study [J]. European Journal of Work and Organizational Psychology, 2010, 19(2): 231-252.

[10] STEVEN E HOBFOLL. Conservation of resources: a rejoinder to the commentaries [J]. Applied Psychology: An International Review, 2001, 50(3): 419.

[11] 张建卫,刘玉新.工作家庭冲突与退缩行为: 家庭友好实践与工作意义的调节作用[J].预测,2011(1): 1-9.

[12] NEAL CHALOF SKY. An emerging construct for meaningful work[J].Human Resource Development International, 2003, 6(1): 69-83.

[13] VAN HOOFF M L, GEURTS S A. Need satisfaction and employees' recovery state at work: a daily diary study[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2015, 20(3): 377-387.

[14] MICHAEL F STEGER, BRYAN J DIK,RYAN D DUFFY. Measuring meaningful work: the work and meaning inventory (WAMI) [J]. Journal of Career Assessment, 2012, 20(3): 322-337.

[15] SABINE SONNENTAG, IRIS KUTTLER, CHARLOTTE FRITZ. Job stressors, emotional exhaustion, and need for recovery: a multi-source study on the benefits of psychological detachment [J]. Journal of Vocational Behavior, 2010, 76(3): 355-365.

[16] HAHN V C, BINNEWIES C, SONNENTAG S, et al. Learning how to recover from job stress: effect sofa recovery training program on recovery, recovery-related self-efficacy, and well-being[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2011, 16(2): 202-216.

[17] 曲怡颖,任浩.恢复体验对员工创造力影响的作用机制研究[J].软科学,2017,31(4): 57-60+65.

[18] SCHAUFELI W B, BAKKER A B. Work and well-being: towards appositive occupational health psychology [J]. Gedrag & Organization, 2001(9): 229-25.

[19] 沈艺,周箴.管理者的工作压力与职业幸福感:自我效能感和恢复体验的作用[J].南京社会科学,2016(9): 24-30.

[20] 卢洁丽,黄蕾,殷少亚,兰姣.中小学教师恢复体验与工作投入的关系研究[J].亚太教育,2016(9): 209-210.

[21] SABINE A E GEURTS, SABINE SONNENTAG. Recovery as an explanatory mechanism in the relation between acute stress reactions and chronic health impairment [J]. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 2006, 32(6): 482-492.

[22] SONNENTAG SABINE, KRUEL UNDINE. Psychological detachment from work during off-job time: the role of job stressors, job involvement, and recovery-related self-efficacy [J].European Journal of Work and Organizational Psychology, 2006, 15(2): 197-217.

[23] MOJZA E J, LORENZ C, SONNENTAG S, et al. Daily recovery experiences: the role of volunteer work during leisure time [J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2010, 15(1): 60-74.

[24] 李永周,王月,阳静宁.自我效能感、工作投入对高新技术企业研发人员工作绩效的影响研究[J].科学学与科学技术管理,2015(2): 173-180.

[25] 李伟,梅继霞.内在动机、工作投入与员工绩效:基于核心自我评价的调节效应[J].经济管理,2012(9): 77-90.

[26] 李锐.职场排斥对员工职外绩效的影响: 组织认同和工作投入的中介效应[J].管理科学,2010(3): 23-31.

[27] 袁凌,李建,贾玲玲.基于资源保存理论的企业员工工作投入研究[J].东北师大学报:哲学社会科学版,2014(4): 95-101.

[28] SALANOVA M, AGUT S, PEIRO J M. Linking organizational resources and work engagement to employee performance and customer loyalty: the mediation of service climate[J]. Journal of Applied Psychology, 2005, 90(6): 1217-1227.

[29] 刘玉新,张建卫,张红川,等.工作压力对职场网络偏差行为的影响: 工作意义的调节效应[J].预测,2013(5): 21-26.

[30] 蔡丽玲.人际评价、工作意义感知与员工创新的关系研究[J].经营与管理,2016(5): 128-130.

[31] 宋萌,王震,孙健敏.辱虐管理对下属反馈规避行为的影响: 积极归因与工作意义的作用[J].预测,2015(5): 22-27+66.

[32] SCHAUFELI W B, SALANOVA M, GONZALEZ-ROMA V, et al. The measurement of engagement and burnout: a confirmative analytic approach [J]. Journal of Happiness Studies, 2002(3): 71-92.

[33] 张轶文,甘怡群.中文版Utrecht工作投入量表(UWES)的信效度检验[J].中国临床心理学杂志,2005(3): 268-270+281.

[34] MOTOWIDLO S J, VAN SCOTTER J R. Evidence that contextual performance from task performance[J]. Journal of Applied Psychology,1994(79): 475-480.

[35] 周浩,龙立荣.共同方法偏差的统计检验与控制方法[J].心理科学进展,2004(6): 942-950.

[36] 温忠麟,侯杰泰,张雷.调节效应与中介效应的比较和应用[J].心理学报,2005(2): 268-274.

[37] SONNENTAG S, ZIJLSTRA F R. Job characteristics and off-job activities as predictors of need for recovery, well-being, and fatigue[J].Journal of Applied Psychology, 2006, 91(2): 330-350.

[38] OERLEMANS WIDO G M, BAKKER ARNOLD B, DEMEROUTI EVANGELIA. How feeling happy during off-job activities helps successful recovery from work: a day reconstruction study[J]. Work and Stress, 2014, 28(2): 198-216.

[39] KARIN C H J SMOLDERS, YVONNE A,et al. Need for recovery in offices: behavior-based assessment [J]. Journal of Environmental Psychology,2012,32(2): 126-134.

[40] FRITZ C, SONNENTAG S. Recovery, well-being, and performance-related outcomes: the role of workload and vacation experiences [J]. Journal of Applied Psychology,2006, 91(4): 936-945.

[41] VAN DEN BROECK A, VANDER ELST T,BAILLIEN E, et al. Job demands, job resources, burnout, work engagement, and their relationships: an analysis across sectors[J]. J Occup Environ Med, 2017, 59(4): 369-376

(责任编辑:张 悦)

![]()