0 引言

在技术创新过程中,合作组织间有效的知识转移对于提升组织创新能力和绩效至关重要。创新网络组织间知识转移的目的不仅在于获取知识,更强调对知识的吸收、应用与创造[1],而密切联系与合作能实现对不同组织关键知识的融合及合作创新绩效提高。然而,创新网络组织间的知识转移过程极其复杂,高效且有价值的知识转移受多种因素影响。为此,有必要对创新网络组织间知识转移影响因素进行深入研究。

国内外有关创新网络组织间知识转移影响因素的研究成果较多,对现有文献进行系统梳理与归纳后发现:首先,研究视角众多,但大多局限于某个或某几个因素,如早期研究侧重于知识特性或者组织自身知识转移能力、吸收能力等对知识转移的影响[2],而近年来越来越多的学者关注到组织间关系[3]与网络结构特征[4]对组织间知识转移的影响。既有研究缺乏对组织间知识转移影响因素较为全面的整合分析,无法识别关键影响因素;其次,目前少量关于创新网络组织间知识转移影响因素的整合性研究多为文献综述[5]以及不同创新网络类型(如产业集群[6]、技术联盟[7]等)的实证研究。但因实证研究视角、研究对象、样本特征及研究设计方法等方面存在诸多不同,导致变量关系强度和方向等研究结论存在差异。例如,知识距离一直是知识转移影响因素研究的重点,众多学者认为知识转移双方之间的知识距离与知识转移绩效呈倒U型关系[8],但这与王涛[9]的研究结果相异。可见,要从众多实证结果中凝练出较为客观的一般性结论,对创新网络组织间知识转移影响因素进行定量分析非常有必要。

元分析(Meta-Analysis)不仅可对同一研究主题的众多独立实证研究结果进行定量整合,通过估计平均效应值给出一个更具普遍性的结论,还能对原始研究信息、特定研究过程、研究质量以及变量总体效应值等进行较为系统的定性分析。另外,元分析可以通过整合大量实证研究文献形成系统化测量量表,测算不同因素对知识转移绩效的相对效应值,进而识别出关键影响因素。

基于此,本文运用元分析方法对80篇独立实证研究文献进行再统计分析,以得到创新网络组织间知识转移影响因素的一般性结论,并识别出关键影响因素。同时,尝试对存在争议的结论进行解释,旨在为提高创新合作组织间知识转移绩效以及组织自我创新能力提供理论指导。

1 理论分析

关于知识转移影响因素,国内外学者大多以Cummings & Teng[10]提出的知识转移要素模型为基础,从知识转移过程涉及的要素——被转移的知识、知识源、知识接受方以及知识转移情境4方面的特征进行研究。研究视角主要为组织内和组织间,前者是指显性和隐性知识在一个组织内部个体和群体间的转换过程,侧重于知识转移双方的学习意愿、吸收能力以及知识内隐性和复杂性等属性对知识转移的影响。组织间知识转移则是指知识的流动不再局限于同一组织内部,而是跨越组织边界将知识转移到不同的组织,所以与组织内的知识转移相比,不同组织间的知识转移过程更为复杂。对此,Szulanski[11]将组织间知识转移过程分为知识搜索、执行、吸收和整合4个阶段,指出知识在不同组织间成功转移的关键在于知识搜索阶段对潜在知识源组织的正确识别,涉及双方在知识结构基础、企业文化、技术语言等方面的相似程度,以及对彼此间竞争关系、联结强度等各种因素评估。另一方面,创新网络成员基于不同的“关系模式”和“网络位置”建立合作关系[12],结构洞、中心性等网络结构特征通过影响组织行为作用于组织间知识转移绩效。因此,在组织间知识转移影响因素研究中,除考察知识特性、转移双方自身知识储量及转移能力外,更应关注合作组织双方间的二元关系特征以及网络结构特征等转移情境因素。

综上,本文在Cummings & Teng的理论框架基础上,结合创新网络组织间知识转移的特殊性,从知识特性、组织主体属性、组织间关系特征以及网络结构特征4个维度全方位探究创新网络组织间知识转移影响因素,并构建概念模型,如图1所示。

知识本身的属性决定其转移形式、难度和效率,国内外关于知识特性的研究主要关注知识内隐性和复杂性。Simonin[13]在研究战略网络知识转移时指出,知识内隐性和复杂性增加了双方学习难度,负向影响知识转移绩效。知识内隐性越高,表明知识编码难度越大,在组织间转移越困难[14]。知识复杂性越高,意味着涉及的知识领域越多且专业性越强,会影响合作伙伴对知识的理解,耗费的时间和精力越多[15],从而降低知识转移有效性。

创新网络内成员具备的组织主体属性主要包括转移意愿、转移能力、吸收能力与接受意愿。当合作组织出于保护关键知识所有权及竞争优势时,知识转移意愿不强,不愿意过多投入时间和精力,阻碍知识转移;当知识源拥有强烈的知识转移意愿,但知识存量不足、不具备知识编码和清晰表达的能力时,仍会降低知识转移绩效[16]。因此,作为知识转移的起点,知识发送方的知识转移能力越强,组织间知识转移效果越好[17]。对于知识接受方而言,在进行知识转移前需要投入大量时间、资源等成本,不断搜寻其所需知识,并根据自身能力判断能否内化并应用该知识。同时,当知识接受方具有较强学习新知识的意愿时,会积极、主动地应对知识转移困难,进而提高知识转移效果[10]。组织知识吸收能力越强,对合作伙伴传递的知识加以理解、吸收和整合的能力就越强,所需时间和资源等成本越少,知识转移绩效越高[18]。

在创新网络中,组织间密切的合作关系有助于知识顺利转移,强联结在促进复杂的隐性知识转移方面效果更佳[19]。信任作为创新网络节点间合作的基础,是降低组织间知识转移不确定性和知识转移难度的有效机制。这是因为,组织间的深度信任能减弱知识源对于知识的保护和防御行为,增强知识接受方对学习知识的意愿,进而有助于知识自由交流与转移,而组织间的有效沟通能够增加彼此间的信任,提高知识转移意愿,并保障知识转移的有效性[20]。此外,组织距离越小,合作双方在惯例、文化制度和管理模式等差异越小,彼此间的沟通障碍越小,越有利于知识有效转移[10]。组织间较小的地理距离可以降低组织搜寻、获取外部知识成本,提升知识转移绩效。而知识结构相似的组织在合作过程中更容易形成共通的技术语言,能够降低知识转移成本,有利于知识转移[21];但当创新网络节点间的知识距离过小时,从知识转移中获得的收益较低,从而降低双方的知识转移、学习意愿,弱化知识转移效果。因此,知识距离对于创新网络节点间的知识转移具有双重影响。

关于网络结构对知识转移的影响,众多学者主要从网络规模、网络中心性和结构洞等方面进行研究。顾志刚[22]指出,随着网络规模逐渐扩大,新进成员能为当前较为成熟的网络带来了新技术和新资源,网络内具备一定学习能力、知识接受和转移意愿的组织会主动寻求合作,进而促进组织间知识转移。处于网络中心位置的组织可能获得更多知识[23]和更高的知识转移绩效。Burt[24]的研究表明,处于结构洞位置的组织相较于其它组织而言,更容易获得异质性知识,组织拥有的结构洞越多,获得的信息和控制收益越多,进而吸引具有潜在发展潜力的组织,并与之开展合作,促进知识有效转移。

2 研究设计

2.1 文献搜索与筛选

在进行元分析时,为克服发表偏差问题(如期刊倾向于发表具有高显著性水平的文章),应从多种来源收集数据,而不局限于期刊。因此,为保证元分析所用数据的代表性和完整性,本研究从不同数据库收集文献,主要采用以下2种文献检索方式:①以“组织间知识转移”为主题词搜索中国知网(CNKI)期刊文献和学位论文,以“Knowledge transfer”为关键词或摘要检索ScienceDirect、Emerald、Web of Science和JSTOR等外文数据库;②通过对知识转移定性研究进行综述,以及对硕博士论文中的参考文献进行整理,找出与创新网络节点间知识转移相关的实证研究文献。

本研究按照以下标准对文献作进一步筛选:①严格遵循创新网络或组织间知识转移主题,剔除组织内部知识转移、团队等个体研究;②文献对组织间知识转移及其影响因素、作用效果进行了明确的测度,或者以知识转移绩效为因变量;③研究对象必须是知识的整体概念,包括隐性知识和显性知识;④资料数据完整,必须有样本量、相关系数或是能转化成相关系数的回归系数、路径系数等;⑤为保证样本的独立性,剔除重复研究(如学位论文与期刊论文若为同一研究,则仅保留其一;⑥剔除研究样本中变量定义模糊或变量构项不合理的文献。最终,得到80篇实证文献,其中期刊论文41篇,学位论文37篇,会议论文2篇。

2.2 信息编码与数据处理

元分析是对以往实证研究进行整合的过程,因此需要对所抽取的研究文献进行编码,包含研究描述项和效应值统计项。其中,前者包括文献题名、来源、作者、出版年份以及相关变量;后者包括样本量、效应值类型(如相关系数r、回归系数b、路径系数)及其大小等。其中,效应值作为元分析的核心概念,反映了相关变量间关系的强弱程度。由于样本文献在研究方法、样本量、测度方法等方面都存在差异性,因此需要将多个独立研究的统计量合并为某个单一的效应值(Effect Size)。本研究将各影响因素与知识转移绩效的相关系数r作为效应值,并根据样本量求得每个效应值的权重。效应值编码原则是对每篇文献进行独立编码,具体操作如下:①若同一研究中的同一变量与知识转移绩效的关系存在多个相关系数,对于来自同一样本总量的相关系数取平均数作为效应值[25],对来自不同样本总量的相关系数则作为独立的效应值编码;②若同一研究中同时报告了相关系数与回归系数,则优先选择相关系数作为效应值;③部分文献中未报告相关系数,应将报告了回归系数或路径系数的文献纳入元分析,并参考Peterson & Brown的转换公式将其转换为相关系数[26]。另外,由于涉及调节变量的检验,本研究还对创新网络的成员组织是否具有地理集聚性进行编码。由于纳入元分析的文献较多,仅给出部分中文期刊文献研究的编码结果,如表1所示。

表1 纳入元分析的部分期刊文献

作者发表时间文献来源样本量效应值类型相关变量是否集聚徐国军2018科研管理305相关系数关系强度、知识距离、内隐性否孔德议2017宏观经济研究316相关系数网络规模、关系强度、中心性否范公广2017科技进步与对策165相关系数吸收能力否李宇2016产业经济研究213相关系数信任是包凤耐2015南开管理评论192回归系数信任否吴洁2014中国管理科学164相关系数网络规模、转移能力、吸收能力否王文亮2014技术经济与管理研究76回归分析吸收能力、转移能力、信任、沟通、地理距离、中心性、网络规模否陈涛2013科学学研究345回归系数组织距离否张红兵2013科学学研究201路径系数知识距离、转移能力、吸收能力、信任否宋娟2013系统工程534路径系数内隐性、转移意愿、转移能力、网络规模、关系强度否吴福象2013科研管理90相关系数中心性、结构洞是邹波2012科学学研究370相关系数内隐性、复杂性、转移意愿、转移能力、吸收能力、信任、知识距离、组织距离、地理距离否朱亚丽2012科研管理199相关系数关系强度、网络规模、中心性、内隐性否孙卫2012科学学与科学技术管理228路径系数转移能力、吸收能力、沟通否葛秋萍2012情报杂志145相关系数知识距离、组织距离、内隐性否朱亚丽2011科学学研究199相关系数转移意愿、接受意愿否申小莉2011科学学研究254路径系数转移意愿、转移能力、吸收能力、知识距离、信任否曹兴2011科研管理251路径系数内隐性、接受意愿、吸收能力、知识距离、地理距离否张朝宾2011科技进步与对策164相关系数关系强度、网络规模、中心性否杨燕2010科学学研究170相关系数复杂性、吸收能力、沟通否王娟茹2009研究与发展管理225路径系数信任、吸收能力是张首魁2009研究与发展管理178回归系数关系强度、信任、沟通否肖小勇2009科学学与科学技术管理240相关系数转移能力、吸收能力、知识距离、复杂性、否简兆权2009科学学与科学技术管理102路径系数吸收能力否陈守明2009财贸研究63回归系数吸收能力、组织距离、地理距离是王三义2007科技进步与对策74相关系数转移意愿否龚毅2005科学学研究158回归系数组织距离、知识距离、沟通否

注:限于篇幅,表中仅列出第一作者,如有需要可与笔者联系;回归系数和路径系数可通过公式r=b*0.98+0.05(b≥0)或r=b*0.98-0.05(b<0)转化为相关系数

本研究利用Comprehensive Meta Analysis 3.0软件进行数据处理,将整理好的相关系数、样本量及关系方向直接录入,软件自动通过Fisher's Z转换公式将各相关系数转化为Z值;然后,计算出Fisher's Z值的加权平均值,再转换回相关系数得到最终效应值;最后,在CMA 3.0中进行以下操作:①通过漏斗图和失效安全系数分别从定性、定量角度分析发表偏差;②对相关研究结果进行异质性检验,并根据异质性检验结果选择相应模型进行元分析;③验证调节作用,检验是否由于不同调节变量引起的不同组别之间存在不一致性。

3 结果分析

3.1 发表偏差

发表偏差是指统计学显著的“阳性研究结果”比无效的“阴性研究结果”更容易出版,但前者可能夸大了变量间真实的相关性,而后者也许能提供更为精确的测量。

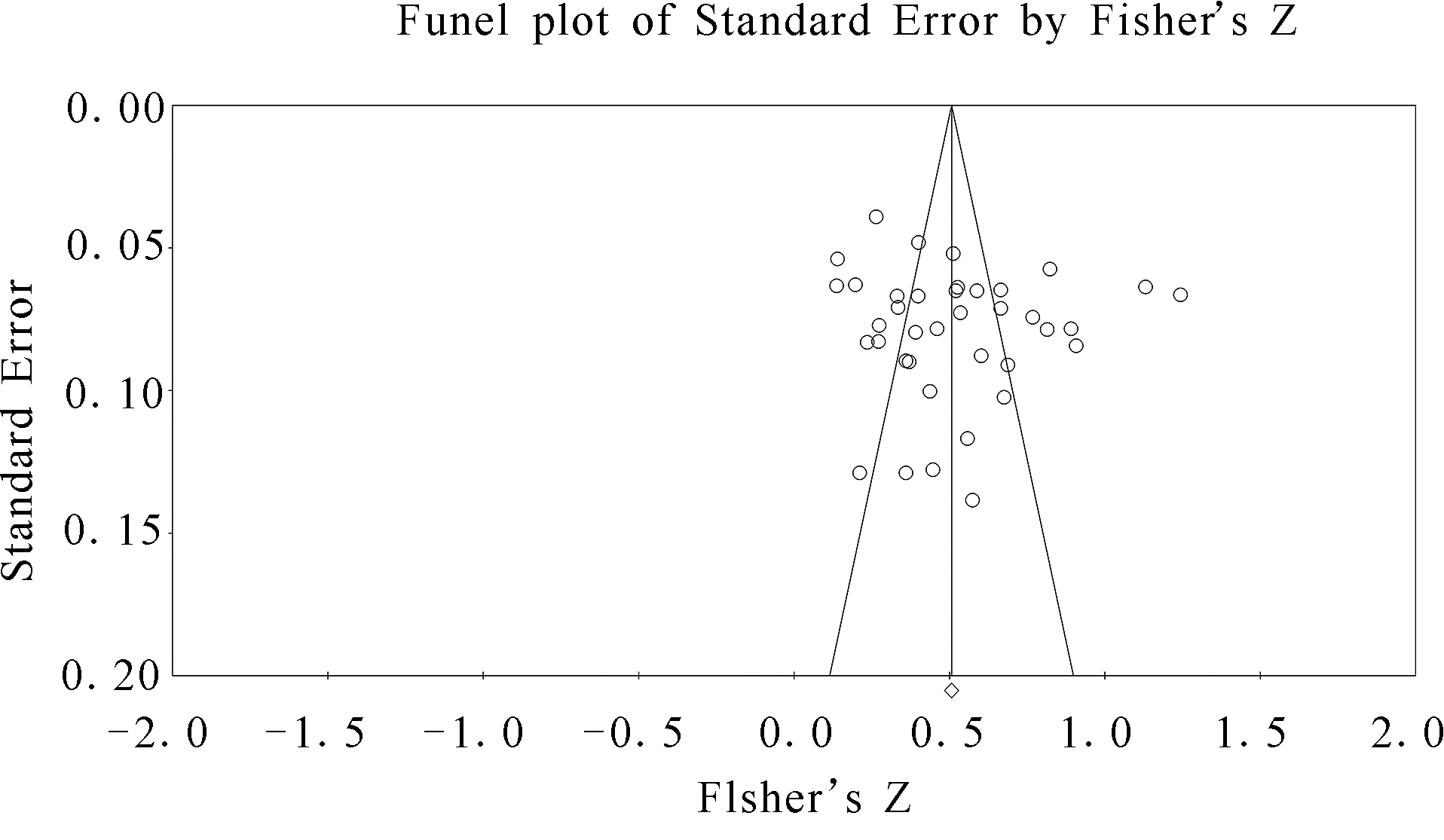

为避免发表偏差问题,必须进行效应值检验。首先,借助漏斗图从定性角度初步判断某一研究是否存在发表偏差问题。一般来说,对称效果越好,偏倚性越小[27]。以样本数量最多的吸收能力为例给出漏斗图,如图2所示。大部分研究集中在漏斗图的上方,且漏斗图呈现一定的对称性,说明各样本不存在发表偏差问题。

其次,利用失效安全系数(Fail-safe n)从定量角度检验发表偏差问题。Fail-safe n反映出无法拒绝空假设、将P值降低到不显著时所需的研究数量,该值越大代表整合的效果越稳健,发表偏差存在的可能性越低。本研究借鉴Rothstein等[28]的研究,采用5K+10(K表示研究数)作为临界值进行判断。由表2可见,所有变量的Fail-safe n值均大于临界值,由此可认为本研究所识别的所有影响因素都是稳健的。综上,本研究不存在发表偏差问题。

3.2 异质性检验

异质性检验(test for homogeneity)用来判断多项独立研究是否具有异质性,从而判断各影响因素与知识转移间的关系是否存在其它调节变量。通过CMA的Q检验(见表2),可知结构洞的异质性结果不显著,表明结构洞与知识转移之间不存在异质性;而大部分研究变量的Q检验结果均显著(p≤0.001),表明多个独立研究具有异质性,即研究结果差异除源于抽样误差外,还可能存在一些其它研究特性差异。此时,需对各研究变量进行亚组分析,以找出存在异质性的调节变量。

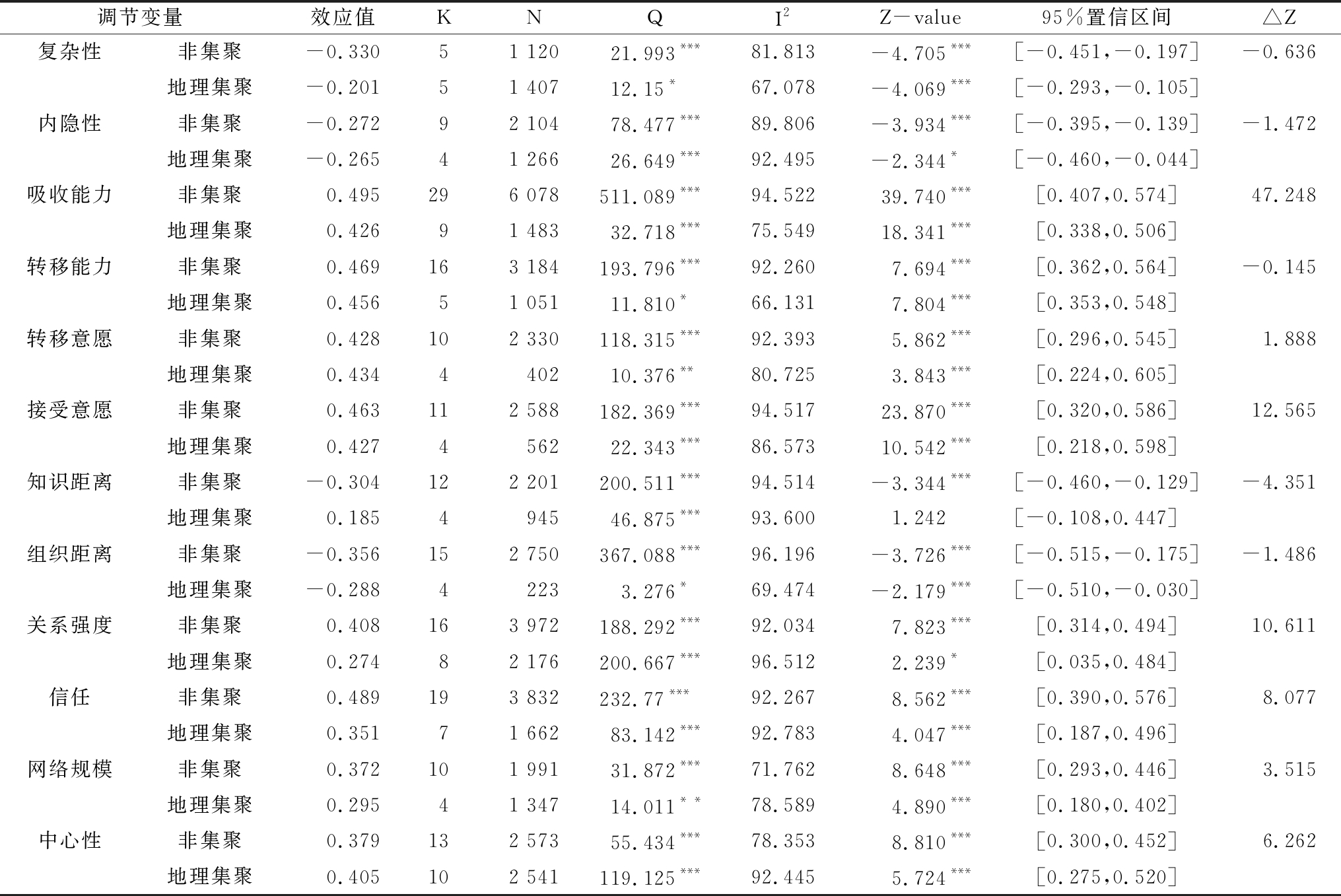

表2 创新网络组织间知识转移影响因素元分析结果

潜变量显变量KNr95%置信区间Z-valueQI2τ2Fail-safe n知识特性复杂性112 575-0.264[-0.343,-0.182]-6.130***40.574***77.8180.015429内隐性143 530-0.270[-0.369,-0.165]-4.907***15.416***89.5650.033733组织主体属性吸收能力387 5610.479[0.408,0.544]11.537***547.080***93.2370.0718 304转移能力234 3950.467[0.383,0.544]9.671***205.974***90.2900.0504 874转移意愿173 1940.429[0.320,0.528]7.041***128.939***90.6930.0491 721接受意愿153 1500.454[0.338,0.556]6.978***204.945***93.1690.0682 623组织间关系特征知识距离203 422-0.185[-0.355,0.003]-1.993*370.737***95.9540.137440组织距离243 831-0.350[-0.496,-0.186]-4.029***372.413***95.7040.1321 531地理距离5620—————————————————————关系强度266 3490.365[0.270,0.454]7.067***402.471***94.2850.0665 412信任28 5 8130.453[0.362,0.535]8.789***394.296***93.660.0737 512沟通101 4620.471[0.341,0.583]6.446***79.522***88.6820.049962网络规模153 4980.348[0.283,0.410]9.785***53.099***75.5170.0141 312网络结构特征中心性275 7430.387[0.315,0.455]9.749***182.011***87.9130.0344 041结构洞49190.609[0.533,0.675]12.330***1.26700111

注:K=研究样本数量;N=原始研究中总的样本量;r=根据样本大小修正后的加权平均相关系数;95%置信区间=置信区间的下限值与上限值;Z-value=测试为空时的Z值(2-tail);Q=异质性值;I2=由效应值的真实差异造成的观察差异的百分比,I2=0表示无异质性,0~40%表示轻度异质性,40%~60%表示中度异质性,50%~90%表示较大异质性,75%~100%表示很大异质性;τ2=可用于计算权重的研究间变异的百分比;Fail-safe n=可能导致P值大于alpha的缺失研究的数量;“——”表示缺失值;*表示p≤0.05,**表示p≤0.01,***表示p≤0.001;下同

3.3 整体分析

由表2可见,在知识特性中,知识复杂性(r=-0.264,p≤0.001)、内隐性(r=-0.270,p≤0.001)与创新网络节点间知识转移绩效存在显著负相关关系。

在组织主体属性中,无论是知识发送方的知识转移意愿(r=0.429,p≤0.001)、转移能力(r=0.467,p≤0.001),还是知识接受方的知识接受意愿(r=0.454,p≤0.001)、吸收能力(r=0.479,p≤0.001),均与知识转移绩效显著正相关,且关系强度较大。对比发现,知识接受方吸收能力是知识转移的主要影响因素,受到学者广泛关注(K=38,N=7 561)。同时,相较于转移意愿和接受意愿,吸收能力和转移能力对组织间知识转移绩效的影响更显著,说明当知识转移双方就某项知识转移的共享意愿达成一致时,能减少知识转移过程中的障碍,而组织实际具备的知识转移和吸收能力对有效转移转化知识的作用更为重要。

在组织间关系特征中,组织距离(r=-0.350,p≤0.001)与知识转移绩效显著负相关,知识距离(r=-0.185,p≤0.05)与知识转移绩效显著负相关,但作用不及组织距离。信任(r=0.453,p≤0.001)、沟通(r=0.471,p≤0.001)、关系强度(r=0.365,p≤0.001)与知识转移绩效显著正相关。其中,沟通对组织间知识转移绩效的作用最强,说明组织间频繁且深度的沟通交流能够直接影响知识转移绩效;地理距离由于研究数量较少(K=5,N=620)、原样本结果为不显著,造成效应值缺失。

在网络结构特征中,网络规模(r=0.348,p≤0.001)、中心性(r=0.387,p≤0.001)和结构洞(r=0.609,p≤0.001)与知识转移绩效都存在显著正相关关系,其中结构洞对知识转移绩效的作用效果最大。

3.4 调节效应检验

鉴于各变量检测结果存在明显的异质性,因此需对其作进一步亚组分析。通过对80篇文献进行细致梳理发现,考察地理距离的5篇研究文献中,虽然效应值均不显著,但有3篇呈负相关关系,2篇为正相关关系。地理距离正向影响知识转移的原因在于,全球化发展使得组织间跨地区合作频发,技术创新组织越来越倾向于选择与能为其提供异质性和互补性知识的组织合作;地理距离负向影响知识转移则与知识的复杂性、组织间缺乏足够的信任、组织自身能力不足等多种因素相关,这些因素可能导致经验性的复杂知识无法被有效传递和理解。因此,本研究将地理集聚作为调节各因素与创新网络节点间知识转移关系的重要情境因素。具有关联性的企业、科研机构和其它组织通过地理集聚形成的创新网络(如产业集群、产业技术联盟等)具有技术创新环境优势,如政府对于该区域创新的政策支持、技术创新氛围浓厚等,组织间凭借地理邻近优势形成紧密的互动关系,相较于非地理集聚组织而言,同一区域的组织更容易产生频繁且深入的知识交流活动。同时,如果地理集聚组织过分依赖区域内知识,容易诱发空间锁定效应,组织间知识生态位的重叠程度过大则会降低组织间知识转移绩效。

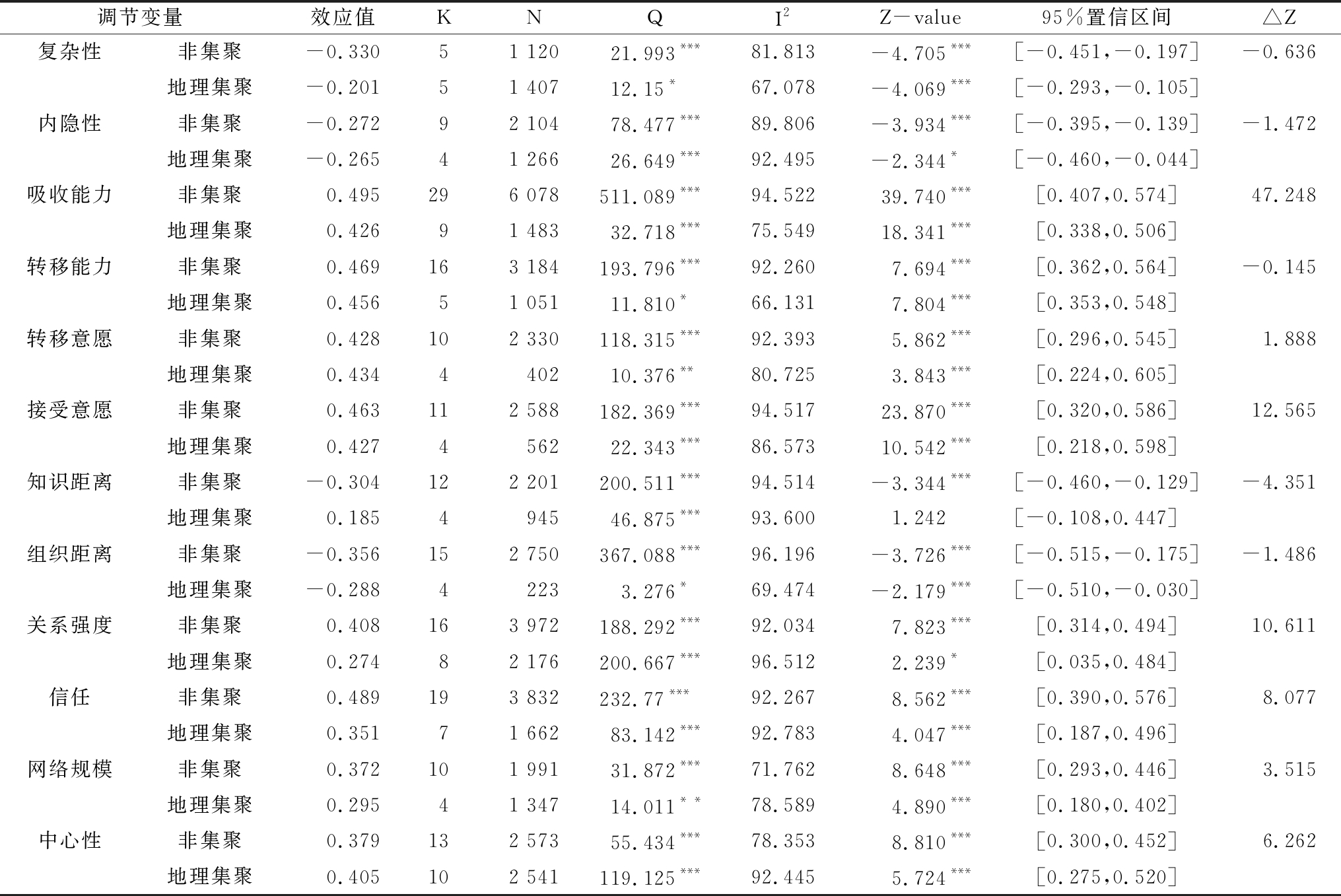

本研究根据所选样本是否为地理集群进行划分,对严格筛选后仍保留10个以上效应值且存在异质性的相关关系作进一步情境因素亚组分析,通过计算z值检验效应值差异的显著性(见表3),△Z值不在正负1.96之间时(z检验中0.05置信度对应的值为1.96),则表明两个相关系数在统计学上存在差异。

表3 地理集聚的调节效应检验结果

调节变量效应值KNQI2Z-value95%置信区间△Z复杂性非集聚-0.33051 12021.993***81.813-4.705***[-0.451,-0.197]-0.636地理集聚-0.20151 40712.15*67.078-4.069***[-0.293,-0.105]内隐性非集聚-0.27292 10478.477***89.806-3.934***[-0.395,-0.139]-1.472地理集聚-0.26541 26626.649***92.495-2.344*[-0.460,-0.044]吸收能力非集聚0.495296 078511.089***94.52239.740***[0.407,0.574]47.248地理集聚0.42691 48332.718***75.54918.341***[0.338,0.506]转移能力非集聚0.469163 184193.796***92.2607.694***[0.362,0.564]-0.145地理集聚0.45651 05111.810*66.1317.804***[0.353,0.548]转移意愿非集聚0.42810 2 330118.315***92.3935.862***[0.296,0.545]1.888地理集聚0.434440210.376**80.7253.843***[0.224,0.605]接受意愿非集聚0.463112 588182.369***94.51723.870***[0.320,0.586]12.565地理集聚0.427456222.343***86.57310.542***[0.218,0.598]知识距离非集聚-0.304122 201200.511***94.514-3.344***[-0.460,-0.129]-4.351地理集聚0.185494546.875***93.6001.242[-0.108,0.447]组织距离非集聚-0.356152 750367.088***96.196-3.726***[-0.515,-0.175]-1.486地理集聚-0.28842233.276*69.474-2.179***[-0.510,-0.030]关系强度非集聚0.408163 972188.292***92.0347.823***[0.314,0.494]10.611地理集聚0.27482 176200.667***96.5122.239*[0.035,0.484]信任非集聚0.489193 832232.77***92.2678.562***[0.390,0.576]8.077地理集聚0.3517 1 66283.142***92.7834.047***[0.187,0.496]网络规模非集聚0.372101 99131.872***71.7628.648***[0.293,0.446]3.515地理集聚0.29541 34714.011**78.5894.890***[0.180,0.402]中心性非集聚0.379132 57355.434***78.3538.810***[0.300,0.452]6.262地理集聚0.405102 541119.125***92.4455.724***[0.275,0.520]

注:△Z=相关系数差异统计性检验值

由表3可见,所有研究变量亚组内部均存在显著异质性,且大部分研究变量的效应值显著(p≤0.05)。其中,吸收能力(△Z=47.248)、接受意愿(△Z=12.565)、知识距离(△Z=-4.351)、关系强度(△Z=10.611)、信任(△Z=8.077)、网络规模(△Z=3.515)和网络中心性(△Z=6.262)在地理集聚和非地理集聚两种情境下存在显著差异。在非地理集聚情境下,知识接受组织的吸收能力(r=0.495,p≤0.001)、接受意愿(r=0.463,p≤0.001)以及组织间关系强度(r=0.408,p≤0.001)、信任(r=0.489,p≤0.001)、组织所处的网络规模(r=0.372,p≤0.001)对于知识转移的促进作用更显著,说明相较于地理集聚的知识溢出,非地理集聚组织间的合作创新更需要进行大量技术知识转移活动,强调知识接受方较强的学习主动性和知识内化能力,同时需要合作双方建立良好的信任与关系,共同努力促进知识转移。在地理集聚情境下,网络中心性(r=0.405,p≤0.001)对于创新网络合作组织间知识转移的促进作用更显著,说明同一区域内更易发挥核心组织的信息控制优势。

此外,与整体分析结果不同的是,知识距离对于组织间知识转移具有显著的双向影响:在非地理集聚情境下表现为非常显著的负向相关关系,而在地理集聚情境下虽然作用不显著,但表现为正向相关关系。

4 结语

4.1 研究结论

本研究采用元分析方法,以“创新网络组织间知识转移影响因素”为主题,对2003-2018年国内外80篇实证研究进行再统计分析。通过整合多维度因素,全方位梳理创新网络合作组织间知识转移影响因素,尝试解释既有研究结果差异的成因,得出以下更具一般性的结论:

(1)创新网络组织间知识转移影响因素主要有两类,即阻碍因素和促进因素。阻碍因素包括知识复杂性、内隐性以及知识距离、组织距离,其中组织距离的影响程度最大;促进因素包括组织主体属性——转移意愿、转移能力、接受意愿、吸收能力,以及知识转移情境因素——关系强度、信任、沟通、网络规模、中心性和结构洞,其中结构洞的影响最为显著。

(2)地理距离对创新网络组织间知识转移作用不显著,但地理集聚因素在吸收能力、接受意愿、知识距离、关系强度、信任、网络规模即网络中心性与创新网络节点间知识转移的关系中具有显著调节作用。在非地理集聚情境下,吸收能力、接受意愿、关系强度、信任、网络规模对组织间知识转移的促进作用更为显著;在地理集聚情境下,网络中心性对于组织间知识转移的促进作用更为显著;知识距离对创新网络组织间知识转移的双重影响受地理集聚因素显著调节;非地理集聚的组织间地理距离较大时,相似的知识构成基础有利于组织间知识转移,但集聚组织间较容易发生知识同质化,因而组织间需要保持一定的知识差异性,以促进合作创新。

4.2 对策建议

根据创新网络节点间知识转移影响因素元分析结论,针对组织选择合适的知识转移合作伙伴并有效进行知识转移,提升组织自身创新能力与绩效,提出如下建议:

(1)组织在知识转移时,应尽可能地选择与自身有相似制度背景的合作伙伴。虽然被转移知识自身的复杂程度、隐性程度会降低知识转移的有效性,但合作伙伴组织文化、惯例等制度背景越相似,在创新过程中对技术知识编码的规范越趋向一致,组织间就越容易相互理解。

(2)组织间在技术合作过程中,不仅要增加沟通频率,更应致力于提高与合作伙伴的沟通质量,有效的沟通能够最大程度促进知识吸收与应用。

(3)组织应重视提高自身网络中心位置,尤其在同一区域内,应增强与核心组织的联结强度。同时,核心组织应充分发挥结构洞优势,促进组织间知识交流与学习。

(4)对于非地理集聚组织间的合作创新,技术创新组织应保持较强的知识学习意愿,提高自身吸收能力,从而增强在网络中的影响力,与合作伙伴建立与维持长期互信关系,进而提高知识转移绩效。

4.3 不足与展望

受到诸多主客观原因限制,本研究也存在一些不足之处:本文对元分析样本的选取较为严格,剔除了不符合元分析条件(数据无法转换为相关系数)的文献,因而因素考察可能不够全面;由于目前国内外可用于调节作用研究的实证文献很少,本文仅对地理集聚因素进行调节作用检验。随着创新网络知识转移影响因素研究的逐步深入,未来可考成更多调节变量的作用,如中西方文化因素、测量因素等。

参考文献:

[1] ARGOTE L, INGRAM P. Knowledge transfer: a basis for competitive advantage of firms[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2000, 82(1): 150-169.

[2] 肖小勇. 组织间知识转移实证研究——基于企业网络的视角[J].科学学与科学技术管理,2009,30(7): 117-122.

[3] 包凤耐, 彭正银. 网络能力视角下企业关系资本对知识转移的影响研究[J].南开管理评论,2015,18(3): 95-101.

[4] 张朝宾, 吴洁, 黄伟, 等. 网络结构与组织间知识转移绩效关系的实证研究[J].科技进步与对策,2011,28(19): 112-116.

[5] 刘春艳,王伟. 国内外知识转移影响因素研究综述[J]. 图书馆学研究,2014(8): 2-6.

[6] 陈守明,张志鹏.知识密集型服务业集群内企业间知识转移影响因素——环同济建筑设计产业带的实证研究[J].财贸研究,2009,20(5):116-125.

[7] 张红兵,张素平.技术联盟知识转移有效性影响因素的实证研究[J].科学学研究,2013,31(7): 1041-1049.

[8] BROEKEL T, BOSCHMA R. Knowledge networks in the Dutch aviation industry: the proximity paradox [J]. Papers in Evolutionary Economic Geography, 2012, 12(2): 409-433.

[9] 王涛. 产业集群内企业间知识转移影响因素研究[D].济南:山东大学,2012.

[10] CUMMINGS J L, TENG B. Transferring R&D knowledge: the key factors affecting knowledge transfer success[J]. Journal of Engineering and Technology Management, 2003(20): 39-68.

[11] SZULANSKI G. The process of knowledge transfer:a diachronic analysis of stickiness[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2000, 82(1): 9-27.

[12] 向希尧,裴云龙. 基于情境的多维接近性与知识流动[J]. 管理学报,2017,14(4): 554-560.

[13] SIMONIN B L. Ambiguity and the process of knowledge transfer in strategic alliance[J]. Strategic Management Journal, 1999, 20(7):595-623.

[14] 孙舰,任旭,郝生跃.项目合作网络内知识转移影响因素研究[J].图书馆学研究,2015(17): 95-101.

[15] CONNELLY C E,ZWEIGO D,WEBSTER J,et al.Knowledge hiding in organizations[J]. Journal of Organizational Behavior, 2012, 33(1): 64-88.

[16] SZULANSKI G.Exploring internal stickiness:impediments to the transfer of best practice within the firm [J]. Strategic Management Journal, 1996(17): 27-44.

[17] 吴洁,王建刚,张运华,等.技术创新联盟中知识转移价值增值影响因素的实证研究[J].中国管理科学, 2014,22(S1): 531-538.

[18] CHIH-HSING S L. Examining social capital, organizational learning and knowledge transfer in cultural and creative industries of practice[J]. Tourism Management, 2018(64): 258-270.

[19] HANSEN M T. The search-transfer problem: the role of weak ties in sharing knowledge across organization subunits [J]. Administrative Science Quarterly, 1999, 44(l): 82-111.

[20] 谢荷锋, 娄芳芳, 彭华训. 领导风格、沟通能力与管理知识资源跨企业转移[J].商业研究,2015(1): 132-143.

[21] LIAO T J, CHWO M J Y. Knowledge transfer, regulatory support, legitimacy, and financial performance: The case of foreign firms investing in China[J]. Journal of World Business, 2012, 47(1): 114-122.

[22] 顾志刚. 发展中国家产业集群创新网络构建和技术能力提高[J]. 经济地理, 2007, 27(6): 961-964.

[23] TSAI M T, TSAI L L. An empirical study of the knowledge transfer methods used by clinical instructors[J]. International Journal of Management, 2005, 22(2): 273-283.

[24] BURT R S. Structure holes and good ideas [J]. American Journal of Sociology, 2004, 110(2): 349-399.

[25] HUNTER J E, SCHMIDT F L. Methods of meta-analysis:correcting error and bias in research findings[M]. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage,2004.

[26] ROBERT A P, STEVEN B. On the use of beta coefficients in meta-analysis[J]. Journal of Applied Psychology, 2005, 90(1): 175-181.

[27] JOSEPH M, FARRINGTON D P, IVANA S. Children's antisocial behavior, mental health, drug use, and educational performance after parental incarceration: a systematic review and meta-analysis[J]. Psychological Bulletin, 2012, 138(2): 175-210.

[28] ROTHSTEIN H R, SUTTON A J, BORENSTEIN M, et al. Publication bias in meta-analysis: prevention, assessment and adjustments [J]. Psychometrika, 2007, 72(2):269-271.

(责任编辑:林思睿)