0 引言

随着全球市场一体化推进,竞争环境的复杂性、多样性、专业化日益深化,企业要想获得持续发展,必须不断提高自身创新能力。创新源于创造性想法,创造力是指个体或集体在社会活动中产生新思想、发现新规律、创造新事物的能力[1],因此创新需以创造力为先决条件。但是技术快速变革提高了经济环境的不确定性,企业需要充分利用无形资产作为其创造力来源,以应对这一挑战,进而实现创造力发展。组织知识被认为是影响创造力水平的重要因素[2]。由于知识具有稀缺性,只有在流动过程中才能均匀分布在各创新主体之中,实现知识价值。企业间以知识流动为基础的复杂、非线性交互推动了创新资源自组织集聚[3],有利于组织创造力的形成与发展,并为企业提高创新能力、增强核心竞争力提供了一种有效途径。因此,从知识流动角度剖析组织创造力的作用机制,具有十分重要的意义。

组织信息化是创新网络化的知识保障,能够缩短信息和知识传递路径,促使组织成员不断与外界保持接触,进而激发组织创造力与活力。现有研究普遍从沟通方式、运行效率以及组织结构3个方面展开[4],证实了信息化对组织创新、组织创造力形成的重要作用,但仍存在一定的不足:首先,组织信息化环境的构成与作用机制尚不明晰。组织创造力对组织创新影响的研究均未考虑环境因素,而组织信息化环境不仅是影响组织知识流动的重要因素,同时也影响着组织创造力。因此,有必要对信息化环境构成及其作用机制进行分析;其次,忽略了不同组织信息化环境中知识流动的差异性。现有研究忽略了组织创造力作用发挥的控制因素——知识流动,其为组织创造活动提供了知识基础,进而影响组织创造力效能发挥[5]。由于知识流动内部构成存在的根源性差异会对组织创造力产生不同影响,因此对知识流动与信息化环境交互效应的作用机制进行分析十分必要。

综上所述,本研究对组织信息化环境、知识流动与组织创造力关系进行系统分析,探索组织信息化环境与知识流动对组织创造力的影响机制,以及不同组织信息化环境在知识流动与组织创造力之间的调节作用,以更好地发挥组织创造力效能。

1 理论基础与研究假设

1.1 知识流动与组织创造力

知识流动是指,在建立组织成员合作关系及网络组织内部各成员企业与技术创新系统各要素相互作用过程中进行的知识交流活动。传统的知识流动强调知识从一个社会主体转移到另一个社会主体,忽略了知识交流主体之间存在的状态性和可控性差异。本研究根据流动方式将其划分为知识溢出与知识扩散。其中,知识溢出本质上是一种外部性,由于知识具有部分排他性,其作为一种可加工的公共资源,不会因交换而丧失所有权。因此,知识溢出的接收者能以零成本获取知识并分享部分收益[6],知识溢出通常是无意识的;知识扩散强调在知识流动过程中,相关主体主动参与以及知识交流的系统性[5]。知识溢出与知识扩散均能提升组织创造活动的有效性[7]。具体而言,虽然两种知识流动方式的作用机理不同,但均通过影响组织间创造行为或模式发挥作用。本研究以此为基础,探讨知识流动对组织创造力的作用机制。

实现组织创造力的基础是,通过对组织内外部知识资源进行整合,将其转化为具体的产品或服务,以增强组织竞争优势[8]。在这一过程中,知识溢出和知识扩散之间具有较强的相关性:一方面,组织需对溢出的知识进行更新、积累和储备,而知识扩散能对知识溢出进行丰富和补充;另一方面,知识扩散是一种迫使知识有序流动的持续性媒介和模式,但是大多数隐性知识无法借由知识的有序流动获得,而具有非有序性特征的知识溢出拓展了知识扩散途径。因此,无论是知识溢出还是结构扩散,其与组织创造力之间均呈现出如下关系:首先,知识流动为组织整合知识提供了可能[7]。知识流动为组织提供了新的知识来源,通过与组织原有知识进行整合,形成一系列新的组织行为。这种新的组织行为是根据特定情境,依据实时信息而形成的,并进一步产生新的知识,但这些知识往往只适用于局部情境;其次,知识流动打破了组织的路径依赖。在组织学习过程中,知识流动为组织变异提供了来源,重塑组织内部同质化的行为认知模式及组织内部范式,有助于组织突破“路径锁定”[9]。

虽然知识溢出与知识扩散互为补充,共同作用于组织创造力,但两种知识流动方式的运作机制存在差异,导致二者具有相互冲突和相互替代的同一性:首先,知识扩散强调的是知识。相关主体在共同目标下,有意识、主动地实施知识转移行为,组织创造力形成需要稳定的知识基础,知识内外化效果明显高于知识溢出[10],因此在复杂系统中循环的创造性行为收敛程度不一致。Rubin等[8]认为,知识扩散是形成组织创造力的关键环节,但需要通过知识溢出获得无法明示的隐性知识进行补充。相对于知识溢出,知识扩散具有更加稳定的协调维护作用,对组织创造力形成的促进作用更强;其次,知识溢出因环境变化和参与方改变,始终处于无序状态,而知识扩散是维持知识稳定、有效流动的重要途径,即虽然知识溢出在知识获取方面具有一定优势,更有利于补充知识资源,但持续性较差[10]。Mowery[11]认为,基于正式、有组织的交流更有利于知识受体的知识技术水平提高。因此,本文提出如下假设:

H1:知识流动正向影响组织创造力,知识扩散比知识溢出的正向影响更强。

1.2 信息化环境与组织创造力

组织信息化是指,信息技术的高度应用和信息资源的高度共享使组织决策及运行趋于合理化状态,直接决定着组织创造力形成效率。现有关于信息化对组织创造力影响的研究仅关注组织结构模式以及组织成员的信息意识,忽略了组织信息化环境的差异性。具体而言,组织信息化面临着“软”环境和“硬”环境双重性[12],组织内部对应地形成了高管支持和ICT应用两种应对策略。其中,高管支持是指高层管理者在主观认知和具体行为中表现出对组织信息化的支持[13]。信息化是组织发展战略的重要组成部分,信息技术只有得到高管重视,才可能对组织层面的创新行为模式产生影响;ICT应用是组织通过信息工具和服务获取信息资料的行为[14]。高管支持和ICT应用分别是组织创造行为的内、外部推动力,二者共同促进组织成员合作推进组织信息化及实施创造活动。本研究依据这一基础,探讨组织信息化环境对组织创造力的作用机制。

组织创造力需要组织利用信息技术对内外部信息进行共享和有效利用。在这一过程中,高管支持与ICT应用具有较强的相关性。一方面,高管支持不仅能强化已有的ICT应用方式,而且能使组织成员更了解组织信息资产和机遇[13];另一方面,ICT应用提升了高管信息技术行为参与度和资源投入,为组织信息化管理变革提供了良好氛围[15]。因此,高管支持、ICT应用与组织创造力之间的关系如下:首先,组织信息化环境提升了组织成员信息处理和评价能力,进而增强组织成员在复杂系统情境下循环创造性思维中的“有限理性”。Giustiniano等[12]认为信息化是推动组织创造力形成的核心动力,能提升组织成员在内外部环境交互作用下产生新颖且有用想法的能力;其次,信息化赋予组织成员以“制定者”和“执行者”两种权力[16],提升了组织成员的决策权限和组织地位,进而拉近了组织战略层与功能层, 为产生新思想、发现新规律、创造新事物创造了有利条件。

高管支持与ICT应用耦合互动,在不同环境中对组织创造力有着不同表现:首先,高管支持强调高管对组织信息化的关注度和参与度,ICT应用强调技术进步对信息资源应用范围的拓展。组织创造力形成需要有效识别创新机会、配置创新资源,而高管知识对机会识别和资源配置的作用效果明显优于ICT应用[17]。Olszak等[17]认为,创新机会识别是组织创造力形成的关键,虽然ICT应用具有资源获取优势,但是需要高管支持从战略层面加以引导,因此高管支持的促作用更强;其次,高管支持比ICT应用对组织信息化广度和深度的促进作用更强。ICT应用仅能对外界技术信息作出响应,而高管支持的行为导向能促进信息管理在更大范围内扩张和演变[13],进而提升组织创造力形成效率。因此,本文提出如下假设:

H2:组织信息化环境正向影响组织创造力,高管支持比ICT应用的正向影响更强。

1.3 组织信息化环境的调节作用

组织是否具有信息资源获取优势,不仅由组织信息化水平决定,更取决于组织知识流动效率。只有组织信息化环境与知识流动相互协调,才能促进组织“变异”,而有序且有目的“变异”是组织创造力形成的基础[18]。

高管支持情境下,在知识溢出与组织创造力的关系中:高管支持水平越高,组织成员所处的信息化氛围越好,组织成员间非正式交流增强,知识溢出在组织成员间的星型传播范围越大[19],知识溢出的强自组织性促进组织创造力形成;知识溢出不要求组织成员完全理解溢出的知识,组织成员只需吸收自身所需的知识。高管支持水平越高,组织成员对信息技术的感知度越高,进而影响组织成员对溢出知识的选择[20]。在知识扩散与组织创造力的关系中:知识扩散过程中组织目的性较强,而高管支持有助于组织成员对信息技术价值进行准确判断。 Dong等[21]指出,知识扩散只有在高管支持下,才能有效降低组织创新风险。高水平的高管支持不仅有助于组织成员吸收知识扩散中的隐形知识,而且可对组织既有知识进行更优配置,实现知识累积效应,促进组织创造力形成。

ICT应用情景下,在知识溢出与组织创造力关系中:知识溢出是无序且非系统性的知识流动,具有弱联结性。组织中的ICT应用水平越高,对扩大知识溢出覆盖范围的作用越强,虽然精确性较低,但具有成本优势[22],对组织创造力的形成有促进作用。在知识扩散与组织创造力关系中:ICT应用水平越高,组织成员间的知识交流越容易,能有效发挥知识扩散对组织创造力的正向作用[23];高水平ICT应用具有媒介作用,能建立组织成员与外部环境之间的高质量关系[23],提高知识扩散效率,对提高组织创造力具有重要作用。基于此,本文提出如下假设:

H3a:高管支持正向调节知识流动与组织创造力之间的关系;

H3b:ICT应用正向调节知识流动与组织创造力之间的关系。

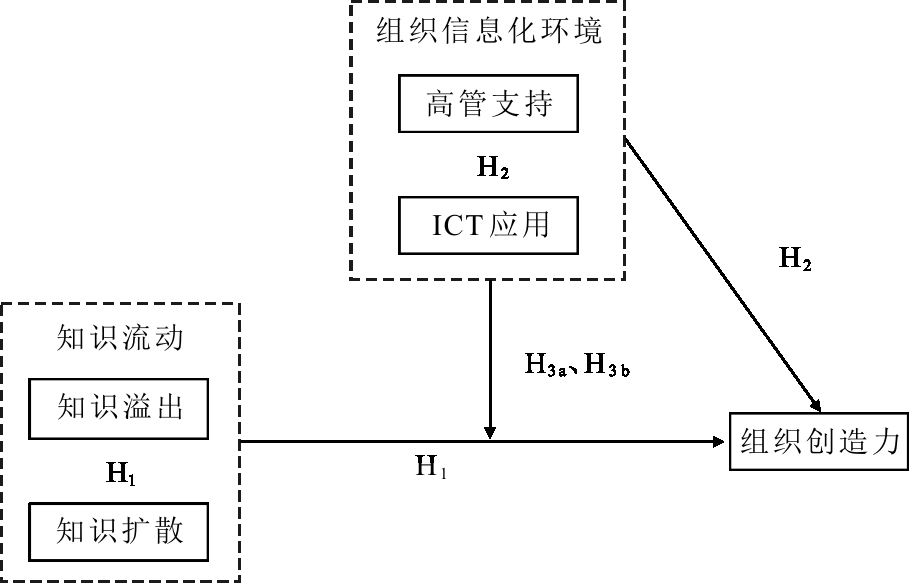

基于以上分析,建立变量关系概念框架如图1所示。

2 研究方法

2.1 变量测量

本研究采用问卷调研方式收集数据,相关变量测量指标选自国外相关研究量表,形成初始问卷。然后,邀请6名国内创新领域专家对量表的表面效度进行评判,经讨论后确定最终问卷。问卷均采用李克特5 级量表测量,1表示“非常不同意”,5表示“完全同意”。知识溢出量表借鉴Fallah[24]、Uzzi[25]等的研究,基于隐性知识溢出和显性知识溢出维度选取4个测量指标,包括“贵企业无意间学习了其它企业不能明确表达的窍门、秘诀、手艺”、“贵企业无意间学习了其它企业没有明确表达的核心技术”、“贵企业无意间学习了其它企业特有的、与企业文化相关的知识”、“贵企业无意间学习了其它企业可以用图纸或文字材料描述的技术”;知识扩散量表借鉴Inkpen等[26]的研究,基于知识接受双方的扩散意愿选取4个测量指标,包括“贵企业积极向其它企业学习知识或技术”、“贵企业愿意向其它企业传授知识或技术”、“其它企业积极向贵企业学习知识或技术”、“其它企业愿意向贵企业传授知识或技术”;高管支持量表借鉴Carmeli等[27]、陈晓春等[28]的研究,基于高管参与和高管认知选取4个测量指标,包括“贵企业高管主动参与到信息化事务中”、“贵企业高管了解其它企业的信息系统使用情况”、“贵企业高管与信息化项目的负责人有频繁的非正式接触”、“贵企业高管愿意为信息化项目提供充足的资源支持”、“贵企业高管认为信息系统是企业成长的决定性因素”;ICT应用借鉴Hendriks[10]的研究,基于ICT应用的广度和深度选取4个测量指标,包括“贵企业员工使用电子邮件、企业内网进行沟通”、“贵企业员工通过使用信息系统有效地汇集他们的想法和知识”、“贵企业员工使用信息系统完成工作”;组织创造力借鉴Martins等[29]、刘新梅等[30]的研究,基于过程和能力选取4个测量指标,包括“贵企业员工经常讨论新想法和新进展”、“贵企业善于产生新的想法、产品或者服务”、“贵企业有能力使一些新项目得以实现”、“贵企业善于解决突发问题或者创造机会”。

考虑到企业年龄和企业规模可能对知识创造能力存在影响,对其加以控制。此外,我国上市公司往往拥有更多融资渠道,可能会对知识创造能力存在影响,因此本文还对企业是否上市加以控制(1表示上市,0表示非上市)。

2.2 样本获取与数据情况

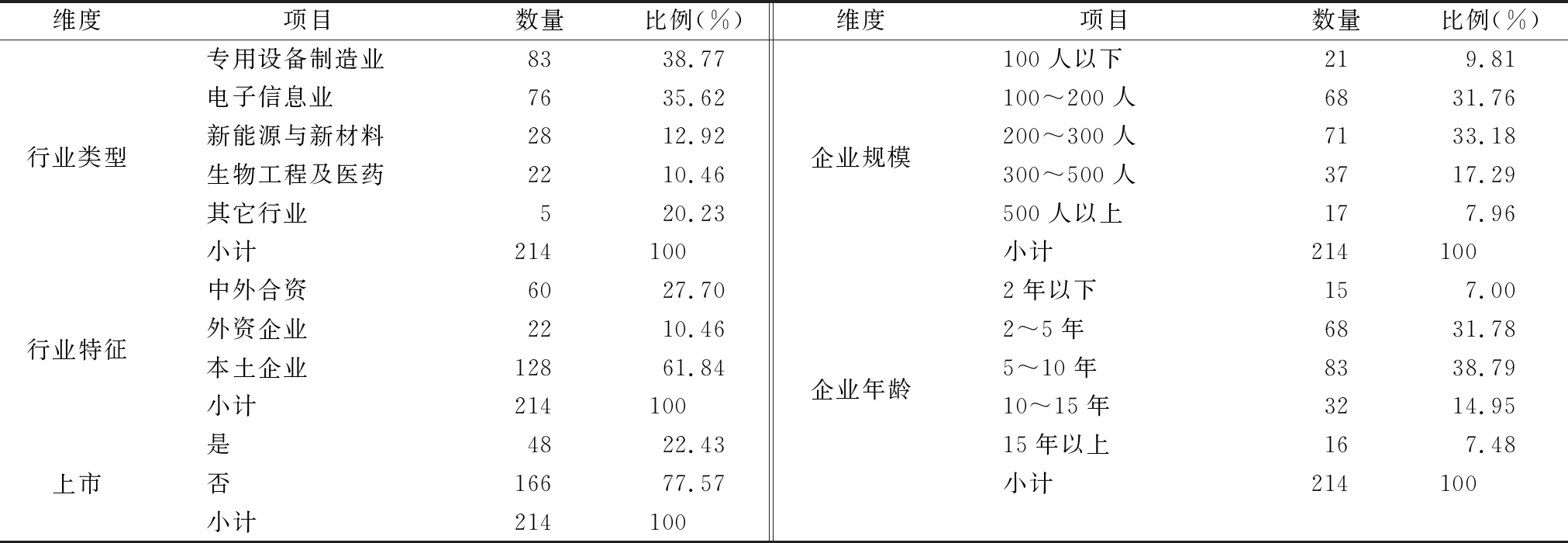

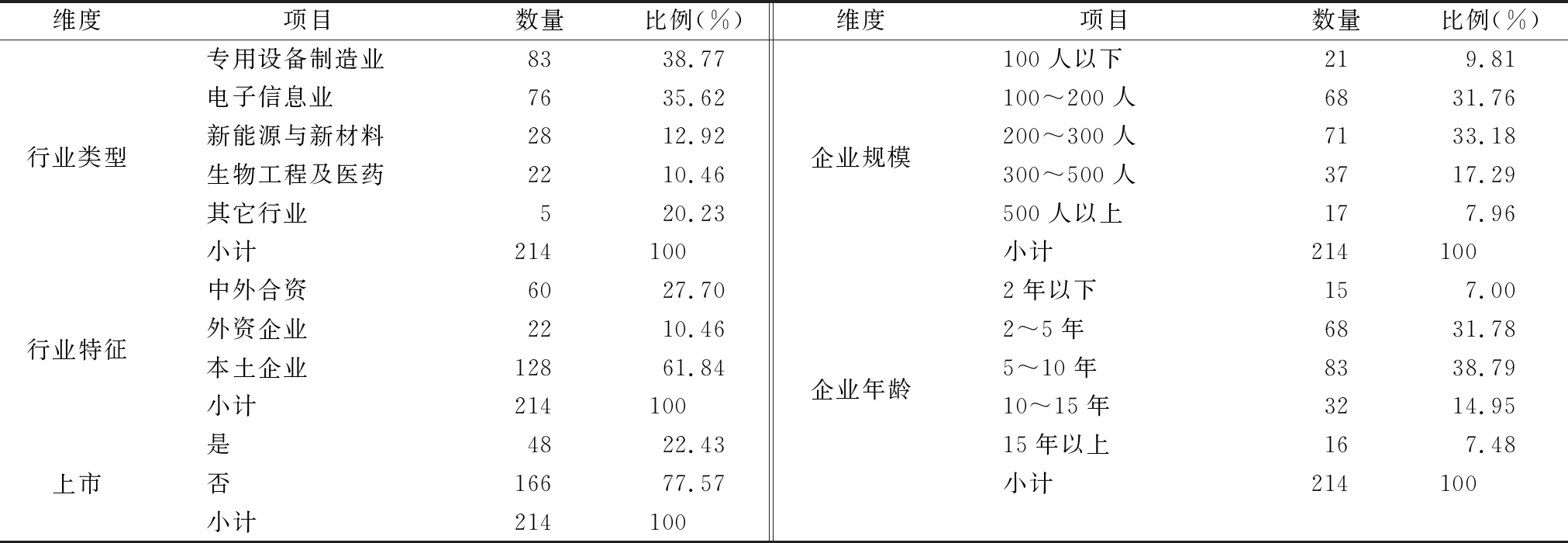

本研究在问卷说明中对“匿名化”、“仅作聚类分析”等情况进行详细阐释,以减缓社会称许性的影响。根据企业信息化特征,选取专用设备制造业、电子信息业、新能源与新材料、生物工程及医药等信息化程度较高的行业企业作为调查对象,邀请企业管理人员填答电子问卷,该层次人员对所在企业有着较为深入的了解,问卷数据的真实性与客观性更强。同时,邀请符合行业要求、在校进修EMBA与MBA学位的企业高管填写问卷。最终,现场发放问卷142份,回收89份,发放电子问卷312份,回收125份,有效问卷为214份,占发放问卷总数的47.13%。问卷调研对象平均工作年限为3.11年,对企业创新和信息化工作有着较为深入的了解,这在一定程度上保障了本问卷的信度水平。样本特征描述如表1所示。

表1 调查问卷样本特征分布状况

维度项目数量比例(%)维度项目数量比例(%)行业类型专用设备制造业8338.77企业规模100人以下219.81电子信息业7635.62100~200人6831.76新能源与新材料2812.92200~300人7133.18生物工程及医药2210.46300~500人3717.29其它行业520.23500人以上177.96小计214100小计214100行业特征中外合资6027.70企业年龄2年以下157.00外资企业2210.462~5年6831.78本土企业12861.845~10年8338.79小计21410010~15年3214.95上市是4822.4315年以上167.48否16677.57小计214100小计214100

3 数据分析

3.1 信效度分析

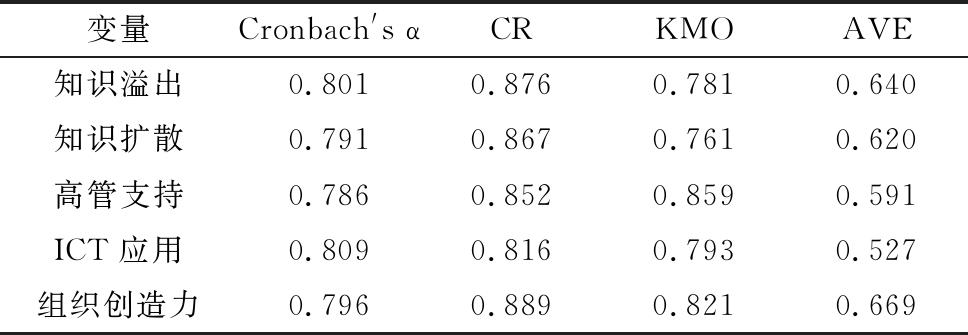

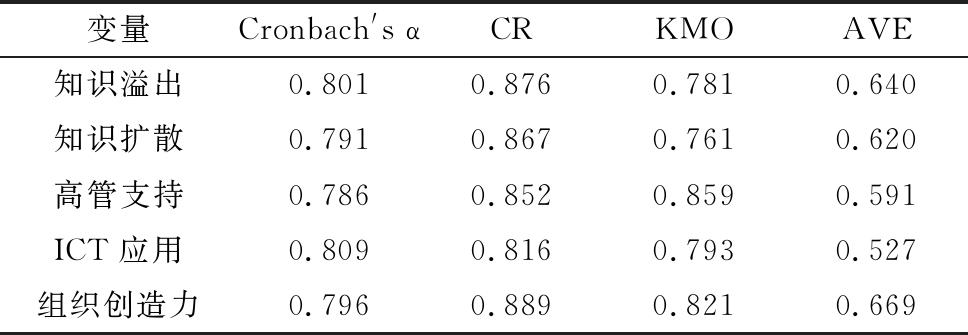

本研究采用SPSS 20统计分析软件对样本进行效度与信度检验:首先,所用量表是在国外成熟量表基础上改进而来的,这在一定程度保证了问卷的效度与信度;其次,采用Cronbach's α系数、CR系数、KMO值及AVE值对变量进行信效度检验。表2检验结果表明,问卷具有良好的信度与效度,问卷测量指标可以较好地测度本研究涉及的核心概念。

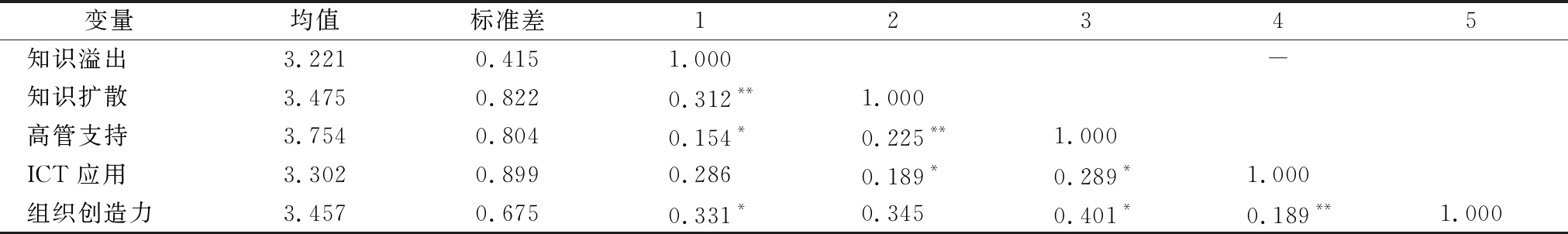

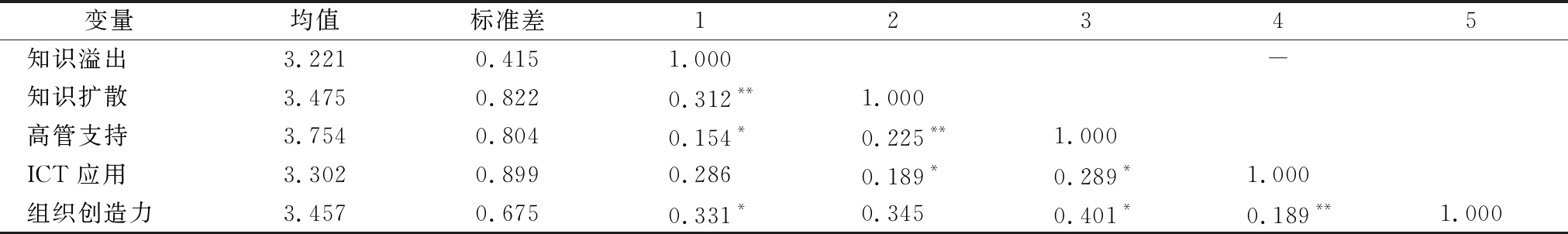

表3为描述性统计及相关矩阵,可以看出各变量之间存在一定的相关关系。本研究进一步计算了方差膨胀因子(VIF),各变量的方差膨胀系数均低于2,远远低于临界值10。因此,本研究数据几乎不存在多重共线性问题。

表2 变量信度与效度

变量Cronbach's αCRKMOAVE知识溢出0.8010.8760.7810.640知识扩散0.7910.8670.7610.620高管支持0.7860.8520.8590.591ICT应用0.8090.8160.7930.527组织创造力0.7960.8890.8210.669

表3 描述性统计与相关关系

变量均值标准差12345知识溢出3.2210.4151.000-知识扩散3.4750.8220.312**1.000高管支持3.7540.8040.154*0.225**1.000ICT应用3.3020.8990.2860.189*0.289*1.000组织创造力3.4570.6750.331*0.3450.401*0.189**1.000

注:***P-value<0.001,**P-value<0.010,*P-value<0.050,下同

3.2 回归分析

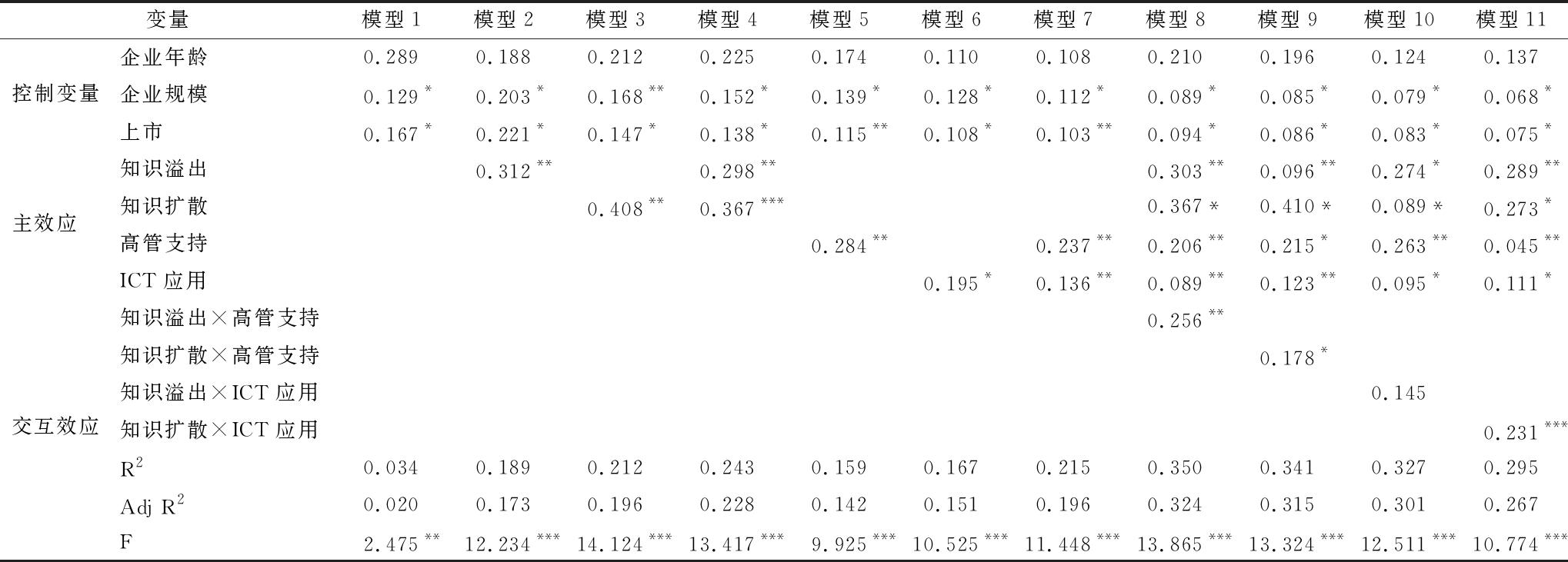

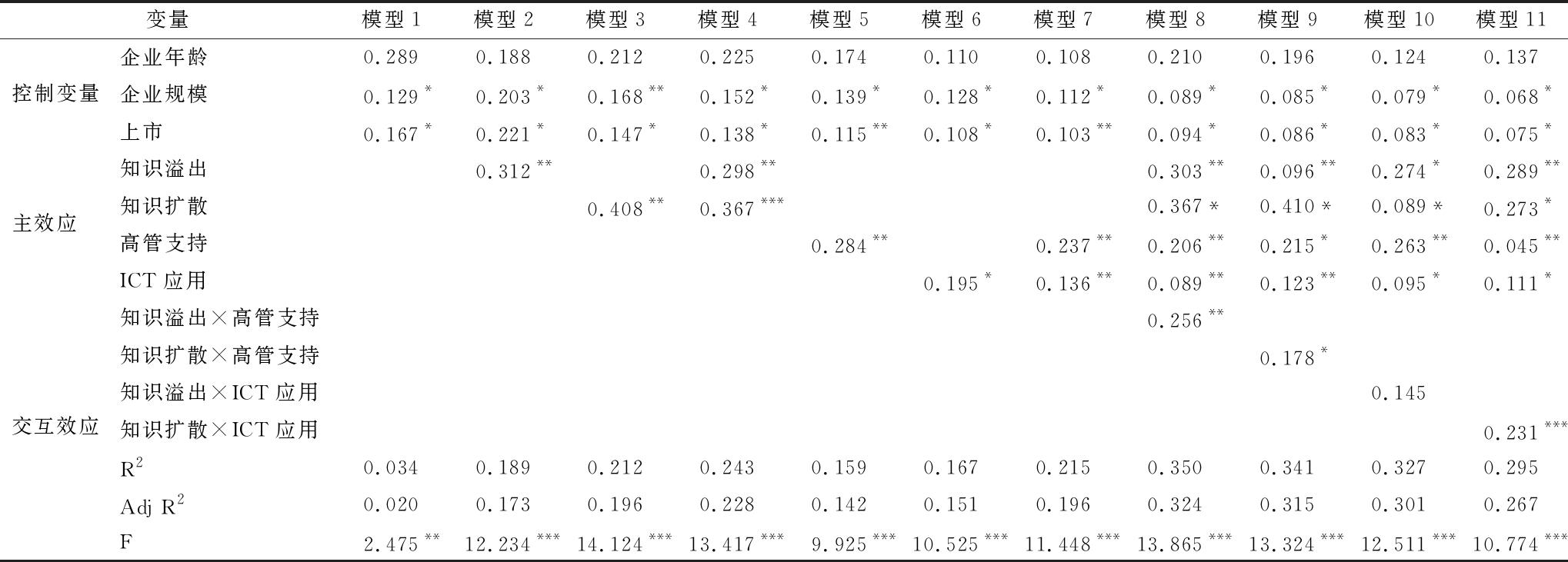

为了进一步揭示不同信息化环境中知识流动对组织创造力的影响、验证理论假设的真实性,采用层级回归分析法,回归结果如表4所示。模型1仅包含控制变量;模型2-4依次增加了知识溢出、知识扩散两个自变量;模型5-7依次增加了高管支持和ICT应用两个变量;模型8-11在主效应模型基础上增加了知识流动与组织信息化环境的交互项。

表4 层级回归分析

变量模型1模型2模型3模型4模型5模型6模型7模型8模型9模型10模型11控制变量企业年龄0.2890.1880.2120.2250.1740.1100.1080.2100.1960.1240.137企业规模0.129*0.203*0.168**0.152*0.139*0.128*0.112*0.089*0.085*0.079*0.068*上市0.167*0.221*0.147*0.138*0.115**0.108*0.103**0.094*0.086*0.083*0.075*主效应 知识溢出0.312**0.298**0.303**0.096**0.274*0.289**知识扩散0.408**0.367***0.367*0.410*0.089*0.273*高管支持0.284**0.237**0.206**0.215*0.263**0.045**ICT应用0.195*0.136**0.089**0.123**0.095*0.111*交互效应知识溢出×高管支持0.256**知识扩散×高管支持0.178*知识溢出×ICT应用0.145知识扩散×ICT应用0.231***R20.0340.1890.2120.2430.1590.1670.2150.3500.3410.3270.295Adj R2 0.0200.1730.1960.2280.1420.1510.1960.3240.3150.3010.267F2.475**12.234***14.124***13.417***9.925***10.525***11.448***13.865***13.324***12.511***10.774***

注:N=214

模型2结果显示,知识溢出与组织创造力正向显著相关(β=0.312,p<0.010),模型3结果显示知识扩散与组织创造力正向显著相关(β=0.408,p<0.001)。根据回归系数以及R2变化值比较知识溢出和知识扩散作用强度[31],首先,模型4 中知识溢出的回归系数小于知识扩散回归系数,二者对组织创造力的作用强度存在显著差异(t=4.205,p<0.001);其次,ΔR2模型4-模型2=R2模型4- R2模型2=0.054,表示在知识溢出基础上增加知识扩散后,模型4对组织创造力解释程度的变化。ΔR2模型4-模型3=R2模型4-R2模型3=0.031,表示在知识扩散基础上增加知识溢出后,模型4对组织创造力解释程度的变化。由于ΔR2模型4-模型2>ΔR2模型4-模型3,说明知识扩散的解释力更强,即知识扩散比知识溢出在促进组织创造力方面具有更强的推动力。因此,知识扩散比结构溢出的正向影响更强,H1得到支持。

模型5显示高管支持与组织创造力之间存在显著正向关系(β=0.284,p<0.010),模型6显示ICT应用与组织创造力之间呈显著正向关系(β=0.195,p<0.050)。首先,模型7 中高管支持的回归系数大于ICT应用的回归系数,根据变量方差和协方差进行t 检验,结果显示二者的作用强度存在显著性差异(t=4.012,p<0.001);其次,ΔR2模型7-模型5= R2模型7-R2模型5=0.056,表示在高管支持基础上增加ICT应用后,模型7对组织创造力解释程度的变化。ΔR2模型7-模型6=R2模型7-R2模型6=0.048,表示在ICT应用基础上增加高管支持后,模型7 对组织创造力解释程度的变化。由于ΔR2模型7-模型5<ΔR2模型7-模型6 ,说明高管支持的解释力度更强,即高管支持比ICT应用在促进组织创造力方面具有更强的推动力。因此,高管支持比ICT应用的正向影响更强,H2获得支持。

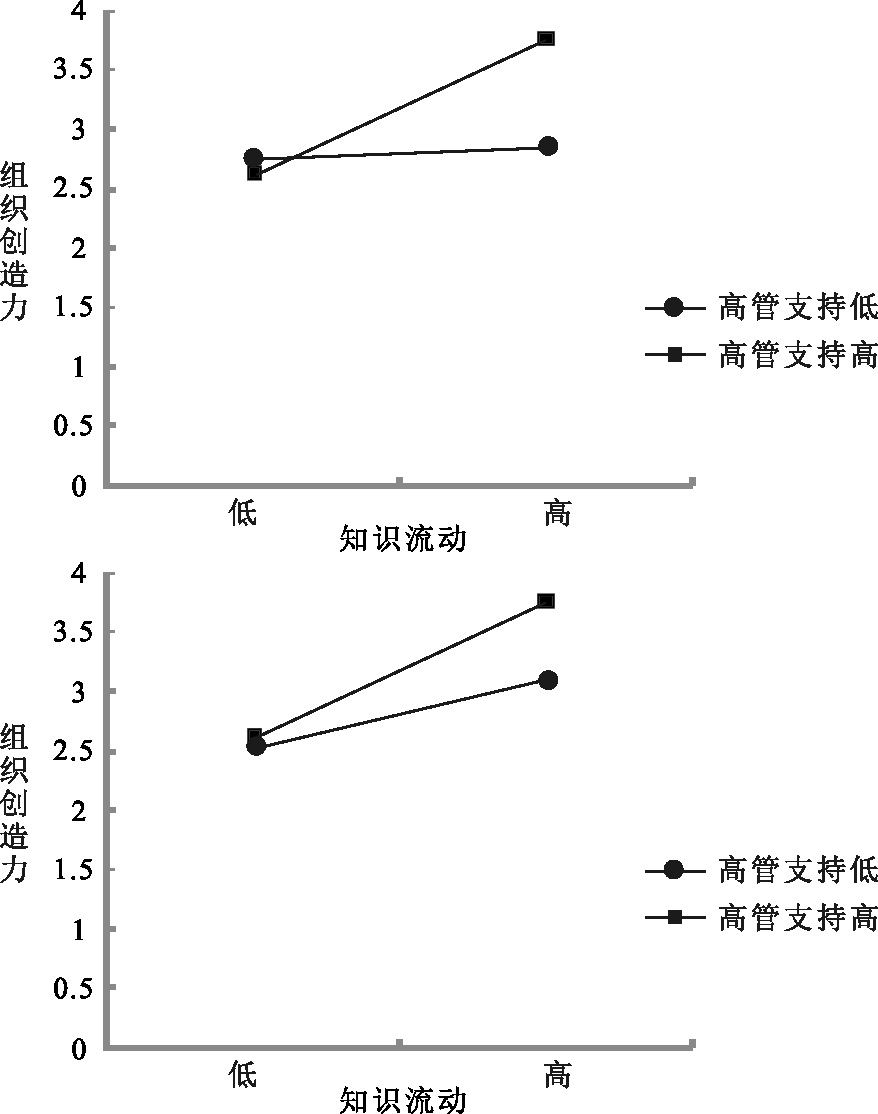

模型8的结果显示,引入知识溢出和高管支持的交互项后,高管支持的调节作用显著(β=0.256,p<0.010)。模型9的结果显示,加入知识扩散和高管支持的交互项后,高管支持的调节显著(β=0.178,p<0.050)。图2为调节作用图示,可以看出,高管支持力度提高加强了知识扩散对组织创造力的促进作用。因此,H3a得到部分支持。

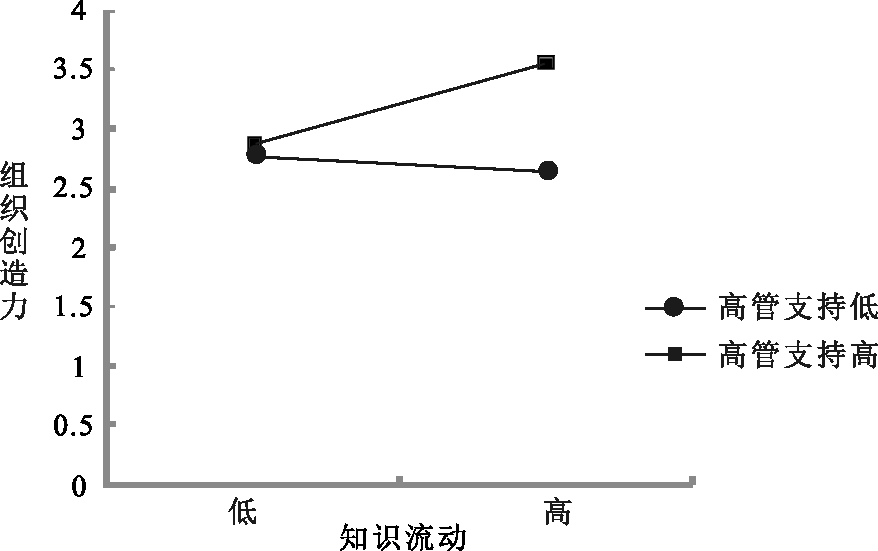

模型10的结果显示,引入知识溢出与ICT应用的交互项后,回归系数不显著,调节作用未通过检验。模型11结果显示,引入知识扩散与ICT应用的交互项后,ICT应用显著正向调节知识扩散与组织创造力的关系(β=0.231,p<0.001)。图3为相应的调节作用图示,可以看出,ICT应用提高增强了知识扩散对组织创造力的促进作用。因此,H3b得到部分支持。

3.3 结果讨论

(1)知识流动对组织创造力具有促进作用,相较于知识溢出,知识扩散对组织创造力的正向影响力更强,其原因在于:知识资源作为企业创造力的来源,经由知识扩散途径进行传播的损耗更小,组织成员更愿意选用高效和可持续的知识传递途径激发组织创造活力。知识扩散与组织创造力之间具有较高的敏感性匹配[10],知识扩散具有的主动性和目的性,决定了知识流动的有序性。因此,组织成员可通过知识扩散实现对组织创造性目标的把控。

(3)组织信息化环境对组织创造力具有积极影响,高管支持比ICT应用的正向影响更强,其原因在于:信息化环境的导向性存在差异,而信息化直接影响着知识资源获取效率。虽然高管支持和ICT应用导向均有利于组织成员提高自身创造力水平,但是高管支持能更好地营造信息化氛围,促进企业成员间知识共享[15]。高管支持与组织创造力之间具有较高的敏感性匹配,高管对信息化进程的支持预示着组织发展机会,为组织开发新的业务模块和心智模式提供了启示。

(3)高管支持显著正向调节知识流动与组织创造力的正向关系,在高水平高管支持下,知识溢出、知识扩散与组织创造力的正向关系更显著,其原因在于:较强的高管支持导向为组织创造力形成营造了获取知识资源的便利条件。无论是知识溢出还是知识扩散,均能对创造性活动所需的资源进行有效匹配和利用[9],进而充分发挥知识流动对组织创造力形成的促进作用。

(4)ICT应用在知识溢出与组织创造力之间的调节作用不显著,而在知识扩散与组织创造力之间的正向调节作用显著,其原因在于:ICT应用导向下,ICT基础设施将被大量应用于组织内信息交换,在刺激显性知识流动的同时,抑制了隐性知识流动[12]。由于隐性知识是企业竞争优势、创造力形成及创新实施的关键资源,而高水平ICT应用仅能扩大知识溢出范围,并且显性知识流动无法弥补隐性知识流动不足的缺陷。因此,ICT应用无法提升知识溢出对组织创造力形成的促进作用。然而,系统性的知识扩散能与组织目标相互补充,促进组织创造力形成。

4 结语

4.1 研究结论

本研究探讨了组织信息化环境中知识流动对组织创造力的直接效应与交互效应,采用层级回归模型对假设进行了检验,得到如下研究结论:

(1)知识流动正向影响组织创造力,相比于知识溢出,知识扩散对组织创造力的正向影响更强。这表明组织在自组织优势的知识溢出和可控优势的知识扩散基础上,能够接触到全面的知识基——体验、反思、思考、行为,将可靠知识精确地转换为组织创新路径与能力。组织更倾向于通过知识扩散这一点对点的网络性传播途径拓展组织的知识库、资源库,促进创造性想法产生。

(2)组织信息化环境正向影响组织创造力,相比ICT应用,高管支持对组织创造力的正向影响更强。这表明ICT应用拓宽了组织成员的信息获取渠道,利用高管知识建立的信息化氛围促使组织成员信息化意识不断加深,提高了组织成员信息获取及处理能力,有利于组织管理者持续并且创新性地应对各种外部变化,将组织生产的产品不断推向市场。组织更倾向于通过影响高管对信息技术的认知和行为方式,促进组织在个体成员与内外部环境的交互作用过程中塑造产生新颖且有用想法的能力。

(3)高管支持对知识溢出、知识扩散与组织创造力之间具有显著的强化作用。具体而言,知识溢出作为一种无意识的知识流动,能拓宽知识扩散的传播途径,而这种非系统的知识获取途径会给组织创造活动带来重要“原料”。高水平的高管支持会进一步提升组织成员对信息技术的感知度,影响组织成员对溢出知识的选择方向,促进组织实现创新目标。对于知识扩散,高管支持有利于组织成员对信息技术价值作出准确判断,在有效降低组织创造风险率的同时,促进对知识扩散中隐形知识的吸收,最终形成组织创造力。

(4)ICT应用在知识溢出、知识扩散与组织创造力之间的调节作用存在差异,ICT应用对知识扩散与组织创造力具有显著的强化作用,在知识溢出与组织创造力之间的调节作用不显著。具体而言,较强的ICT应用加强了知识溢出散播强度,增强了知识扩散的联结性,有助于组织更好地识别创新机会。然而,高水平ICT应用阻碍了知识溢出中的隐性知识流动,从而不能有效促进组织创造力形成。

4.2 理论与实践启示

本研究拓展了组织创造力理论,具有如下理论贡献:首先,克服了组织知识流动宏观一体化的缺陷,考虑到知识流动方式存在差异,将组织知识流动解构为知识溢出和知识扩散,廓清了不同知识流动方式对组织创造力形成的差异化效能;其次,根据组织信息化“软”环境和“硬”环境差异性,从高管支持和ICT应用两个方面厘清了组织信息化环境对组织创造力的作用机理;最后,弥补了单一知识流动或信息化导向下顾此失彼的关系困境,构建了知识流动和组织信息化环境交互效应模型,诠释了知识溢出、知识扩散、高管支持及ICT应用之间的最优匹配机制。

本研究还具有较强的实践指导意义:首先,组织需要通过有效的知识流动打破组织路径依赖,为组织整合知识提供可能。应根据知识交流主体参与程度与知识系统性方面的差异,形成知识溢出和知识扩散的双重效应,并将重心偏向于目标性较强的知识扩散,为组织创造力形成提供稳定的知识基础;其次,重视信息化环境的引导作用,着力改善组织成员复杂系统下循环创造性思维中的“有限理性”。同时,通过改变组织成员的权力位置,提升其决策权限和组织地位,为组织创造力形成提供有利条件;最后,发挥知识流动与信息化环境的协同作用,利用二者内部交互效应促进组织创造力形成。

4.3 研究不足与未来展望

本研究探讨了知识流动、组织信息化环境对组织创造力的 作用机制,虽然得到一些有益发现,但仍存在以下不足:首先,数据可能存在共同方法偏差,导致变量间的关系被放大或缩小。未来可从多种来源获取变量数据、改进量表项目以及匿名测评等方法减少共同方法偏差,增加研究结论的可信度;其次,仅选用截面调研数据,忽略了变量之间的因果关系以及不同行业、规模、成长阶段企业样本的差异性。因此,增加样本数量及其差异性,采用持续性跟踪式调研方法,引入外部环境的条件限制,探究知识流动对组织创造力的动态影响过程,是未来研究的重点;再次,仅选用中国情境中的214家企业样本,理论假设检验所得结论的普适性可能存在不足。同时,变量测量采用主观评测法,难免存在一定测量误差。未来研究可综合运用客观测量法(如组织创造力的测度应用创意产出的相关数据)与主观评测法评定,以得到更加可靠的研究结论;最后,知识流动对组织创造力的作用机制是一个复杂的过程,在多样性和动态性情境中,可能存在其它情境变量应对二者关系产生影响,这都有待未来研究进一步探讨。

参考文献:

[1] WOODMAN R W, SAWYER J E, GRIFFIN R W. Toward a theory of organizational creativity[J]. Academy of Management Review, 1993, 18(2):293-321.

[2] GURTEEN D. Knowledge, creativity and innovation[J]. Journal of Knowledge Management, 2013, 2(1):5-13.

[3] MOWERY D C, OXLEY J E, SILVERMAN B S. Strategic alliances and interfirm knowledge transfer[J]. Strategic Management Journal, 2015, 17(S2):77-91.

[4] HUANG L C, SHIAU W L. Factors affecting creativity in information system development: insights from a decomposition and PLS-MGA[J]. Industrial Management & Data Systems, 2017, 117(3):496-520.

[5] LIN C, WU J C, YEN D C. Exploring barriers to knowledge flow at different knowledge management maturity stages[J]. Information & Management, 2012, 49(1):10-23.

[6] QIAN H, ACS Z J. An absorptive capacity theory of knowledge spillover entrepreneurship[J]. Small Business Economics, 2013, 40(2):185-197.

[7] RUBIN T H, AAS T H, STEAD A. Knowledge flow in technological business incubators: evidence from Australia and Israel[J]. Technovation, 2015(41-42):11-24.

[8] NAGGAR R. The creativity canvas: a business model for knowledge and idea management[J]. British Journal of Psychiatry the Journal of Mental Science, 2015, 157(12):860-864.

[9] WANG Z, CHEN L, ZHAO X, et al. Modularity in building mass customization capability: the mediating effects of customization knowledge utilization and business process improvement[J]. Technovation. 2014, 34(11): 678-687.

[10] HENDRIKS P. Why share knowledge? the influence of ICT on the motivation for knowledge sharing[J]. Knowledge & Process Management, 2015, 6(2):91-100.

[11] MOWERY D C, OXLEY J E, SILVERMAN B S. Strategic alliances and interfirm knowledge transfer.[J]. Strategic Management Journal, 2015, 17(S2):77-91.

[12] GIUSTINIANO L,LOMBARDI S,CAVALIERE V.How knowledge collecting fosters organizational creativity[J]. Management Decision, 2016, Forthcoming(6).

[13] THONG J Y L, YAP C S, RAMAN K S. Top management support, external expertise and information systems implementation in small businesses[J]. Information Systems Research, 2017, 7(2):248-267.

[14] WHEELER S,WAITE S J,BROMFIELD C.Promoting creative thinking through the use of ICT[J]. Journal of Computer Assisted Learning, 2010, 18(3):367-378.

[15] OLIVO J F L, GUZMAN J G, COLOMO-PALACIOS R, et al. IT innovation strategy: managing the implementation communication and its generated knowledge through the use of an ICT tool[J]. Journal of Knowledge Management, 2016, 30(3).

[16] OLSZAK C M, BARTUS T, LOREK P. A comprehensive framework of information system design to provide organizational creativity support[J]. Information & Management, 2017, 55:94-108.

[17] OLSZAK C, BRATNICKI M, KISIELNICKI J. Organizational creativity and ICT as a new perspective for management in organization[J]. Informatyka Ekonomiczna ,2014:10.

[18] CHANDERBALI A S, WERFF H V D, RENNER S S. Phylogeny and historical biogeography of lauraceae: evidence from the chloroplast and nuclear genomes[J]. Annals of the Missouri Botanical Garden, 2001, 88(1):104-134.

[19] WANG Z, CHEN L, ZHAO X, et al. Modularity in building mass customization capability: the mediating effects of customization knowledge utilization and business process improvement[J]. Technovation. 2014, 34(11): 678-687.

[20] GARCIA-SANCHEZ E,GARCIA-MORALES V J,BOLIVAR-RAMOS M TThe influence of top management support for ICTs on organisational performance through knowledge acquisition, transfer, and utilisation[J]. Review of Managerial Science, 2017, 11(1):19-51.

[21] DONG L,NEUFELD D,HIGGINS C.Top management support of enterprise systems implementations[J]. Journal of Information Technology, 2009, 24(1):55-80.

[22] NGUYEN T, BURGESS S. A case analysis of ICT for knowledge transfer in small businesses in Vietnam[J]. International Journal of Information Management, 2014, 34(3):416-421.

[23] TICONA J. Strategies of control: workers' use of ICTs to shape knowledge and service work[J]. Information Communication & Society, 2015, 18(5):509-523.

[24] FALLAH M H, WESLEY P D, HOWE J, et al. Knowledge spillover and innovation in technological clusters[J]. Proceedings, 2004.

[25] UZZI B, GILLESPIE J J. Knowledge spillover in corporate financing networks: embeddedness and the firm's debt performance[J]. Strategic Management Journal, 2010, 23(7):595-618.

[26] INKPEN A C, TSANG E W K. Social capital, network, and knowledge transfer[J]. Academy of Management Review, 2005, 30(1):20.

[27] CARMELI A, SCHAUBROECK J. Top management team behavioral integration, decision quality, and organizational decline[J]. Leadership Quarterly, 2006, 17(5):441-453.

[28] 陈晓春, 贺立军, 王云峰. 信息化环境下高管支持研究进展[J]. 技术经济, 2012, 31(1):121-124.

[29] MARTINS E C, TERBLANCHE F. Building organisational culture that stimulates creativity and innovation[J]. European Journal of Innovation Management, 2014, 6(1):64-74.

[30] 刘新梅, 韩骁, 白杨,等. 控制机制、组织双元与组织创造力的关系研究[J]. 科研管理, 2013, 34(10):1-9.

[31] LIU Y, LUO Y, LIU T. Governing buyer-supplier relationships through transactional and relational mechanisms: evidence from China[J]. Journal of Operations Management, 2009, 27(4):294-309.

(责任编辑:林思睿)