0 引言

多变经济形势下,创新表现出显著的开放性特征,开放式创新范式在全球范围内迅速兴起。产学研合作是在开放式创新范式下获取、利用知识及资源的重要途径,其能够促进组织获取持续竞争优势。在产学研合作中,高校作为知识创造和扩散的主体,能够为合作企业提供国际或国内前沿理论知识[1],而企业则可为高校带来技术支持,高校与企业合作能够促进基础知识与专业技术共享,实现新技术开发及产业化。因此,高校与企业在产学研合作中占据主导地位。当前,已有越来越多的学者关注产学合作对创新的影响,其日益成为创新研究热点[2]。产学合作包括多种形式,如共同发表论文、著作、联合申请专利等。Belderbos等[3]认为,专利是保护知识产权有效且有价值的机制,而联合申请专利是衡量技术领域合作创新的标准之一[4-5]。同时,随着各国专利数据库的日益完善,越来越多的学者使用专利数据展开产学合作创新研究[6-8]。高校与企业在开展专利合作中,根据自身知识与技术需求寻找异质性合作伙伴,通过不同领域、不同区域间的知识流动形成产学合作或区域合作网络。在这种合作网络中,合作主体在维持现有合作伙伴的基础上,也在不断寻求新合作伙伴[9],通过建立不同深度与广度的合作关系促进知识与资源共享,使合作网络在个体与整体层面都表现出一定的动态演化特征及规律[10]。这些特征及规律能够充分反映合作主体在网络中的演变功能。因此,探究专利产学合作网络中参与主体的基本特征及合作网络动态演化规律具有重要意义,不仅能够深化高校、企业甚至政府对产学合作基本特征与规律的认识,还能提升高校与企业专利合作效率和水平。

1 文献回顾

产学合作不仅能够助推高校转型发展,加快“双一流”建设进程,还是企业获取高校知识溢出、促进技术创新的主要途径[10-11]。高校与企业在合作创新过程中不断拓展合作关系以获取异质性资源[12],逐渐形成以企业和高校为节点的产学合作网络。而产学合作本质上就是基于企业与高校社会网络关系而形成的知识共享过程,通过这种合作网络不断优化产学双方创新机制。合作网络在参与主体不断变化过程中,表现出阶段性特征与动态演化规律[13],影响参与合作企业及高校创新过程。近年来,由于专利数据的不断完善及相关软件的持续发展,国内外学者纷纷使用专利数据并结合社会网络分析法进行专利合作研究。一方面,部分学者基于合作专利探究了合作网络结构特征,如中心性、结构洞、稳定性与“小世界”性等[14-16];另一方面,还有一些学者剖析了专利合作网络的动态演化过程。即从相对宏观的区域、行业与高校层面剖析合作网络演化过程[17-20]。综上所述,学者多是基于社会网络角度分析专利合作网络特征与作用,充分表明了专利产学合作网络在创新研究中的重要性。

虽然现有研究为学者从社会网络分析视角探究产学合作模式与演化机制奠定了基础,但也有学者发现相关研究存在一些不足[21]。当前研究大多是通过实证分析合作网络规模、密度、结构洞与中心性等静态特征对创新绩效或协同创新绩效的影响[22-25],而针对合作网络位置或结构对创新影响机制的研究,以及对产学合作网络自身动态演化机制的研究则较少。虽然有些学者从整体网络结构与网络演化层面对合作网络演化过程作了剖析,但研究重点仍然是单个网络(联盟网络、区域合作网络、发明人合作网络等)整体结构变化过程[26-27],并未对整体网络、节点层面(高校、企业、区域)结构特征在合作网络中随时间与空间动态变化而进行差异性和系统性研究,将整体网络与个体网络相结合深入挖掘产学合作网络动态演化内在规律的研究则更少。另外,既有研究缺乏对众多行业的深入分析,较少探究合作网络动态演化过程中合作领域的变化规律。

基于以上分析,本文将整体网络与个体网路、产学合作网络与区域合作网络相结合,从以下3个方面展开研究:①基于42所“双一流”建设高校同与之合作的企业联合申请并授权的专利数据,探究产学专利合作中高校与企业的基本特征;②基于社会网络视角,剖析产学合作网络与跨区域合作网络的动态演化过程;③基于多重网络视角,揭示产学合作网络、跨区域合作网络、隶属网络三者的结构特征及内在联系。本文旨在通过以上研究,深化创新主体对产学合作特征与网络演化的认识,指导高校与企业合理利用专利合作网络特征优势,促进创新资源优化配置。

2 数据来源与方法

2.1 研究对象与数据来源

2.1.1 研究对象

产学合作是促进创新的主要途径,而参与产学合作的主体是企业和大学。本研究选取42所“双一流”建设高校以及与之合作的企业为样本,主要原因在于:①科学研究方面,“双一流”建设高校具有国内前列或国际前沿高水平学科,科研组织和科研机制健全,协同创新成效显著;②社会服务方面,“双一流”建设高校能够促进产学研深度融合,实现高校、企业、研究机构合作,科研成果转化绩效突出,对行业和区域发展具有重大影响。所以,与“双一流”建设高校合作的企业在行业中更具有代表性,在研发活动中更加活跃,有更高的研究价值,更能从中获得可借鉴性合作经验。

2.1.2 数据来源

研究数据来源于国家知识产权局专利检索网站(CNIPA)。衡量产学合作的一个重要指标是合作专利[28],因此用专利数据作为合作网络研究的基础数据。但专利从申请到授权一般要经过18~36个月,为保证研究结果的准确性和严谨性,本文仅以1985-2016年申请并授权的产学合作专利为研究数据。检索42所高校及3 490个合作企业1985年1月1日至2016年12月31日(专利检索日为2018年1月1日至2018年2月11日)申请并授权的发明专利信息。在检索栏“申请(专利权)人”处输入42所大学与企业、公司、集团、厂的两两组合,最后筛选出仅有一所大学和一个企业合作的专利,进一步删除不符合条件的数据,最终得到10 004件有效申请并授权的发明专利。

2.2 数据处理与方法

首先,采用专利计量法对筛选后的产学合作专利在时间、地域和行业分布等方面的基本信息进行分析。其次,运用社会网络分析法构建大学-企业的无向合作网络,即将42所大学设置为网络源节点(Source),将与之合作的企业设置为目标节点(Target),运用社会网络分析软件Gephi0.9.2绘制1985-2014年的产学合作网络图,并计算出整体网络与自我中心网络指标,根据网络图形与指标分析产学合作网络动态演化过程。最后,将每一个联合申请专利的产学合作双方按照所属31个省、直辖市、自治区(不包含港澳台与海外企业)进行分类(源节点与目标节点都是31个省、自治区、直辖市,以下简称“省”),绘制跨区域合作网络,并计算相应网络指标,进一步分析跨区域合作网络动态演化过程。

3 产学合作基本特征

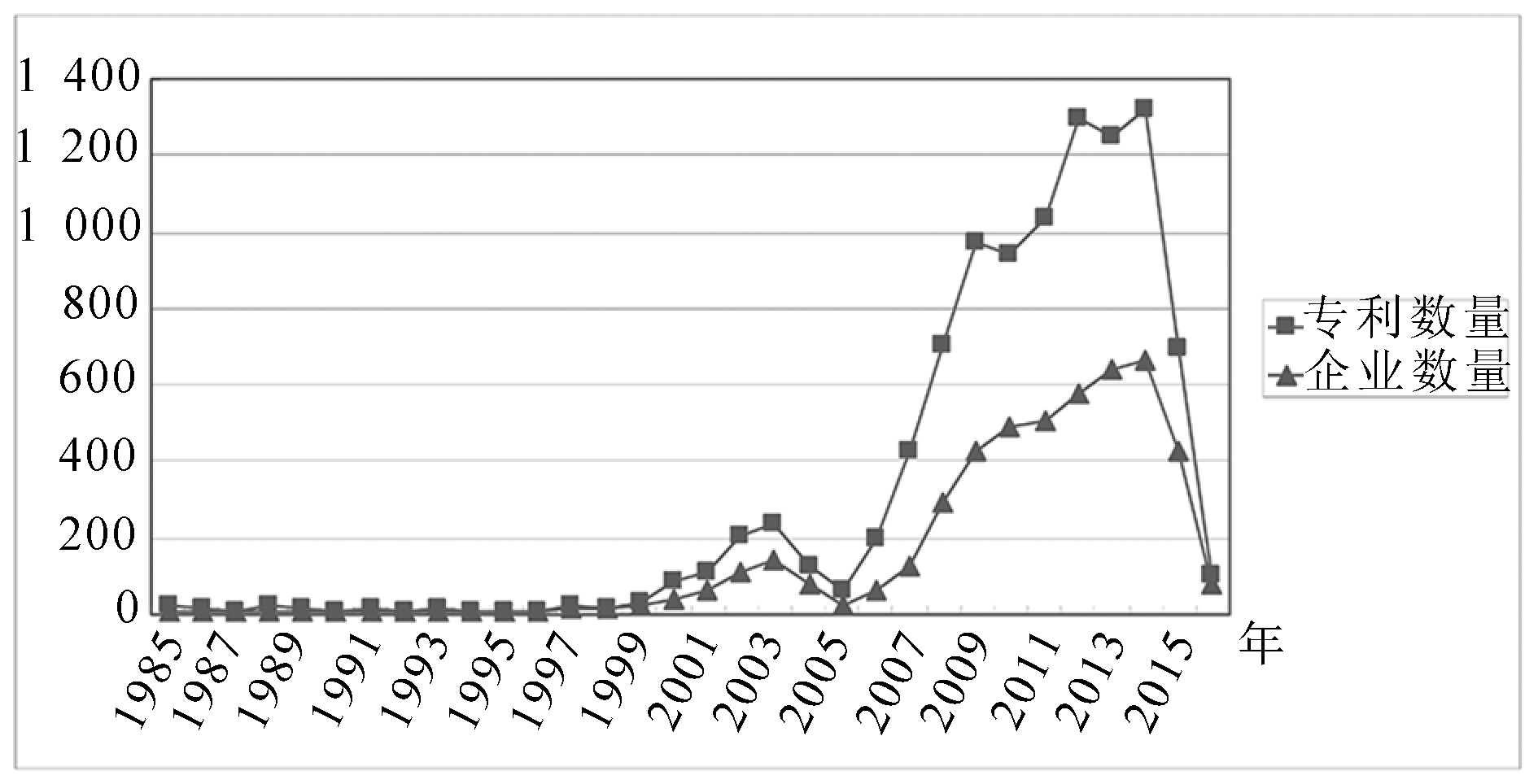

3.1 合作专利数量

1985-2016年,产学合作专利总量为10 004件,其中1985-2000年产学合作专利总量为313件,占比仅为总量的3.13%,2001-2014年产学合作专利总量达到9 691件。由图1可以看出,我国在2000年加入WTO以前,产学联合申请专利数量极少且增长缓慢。2001-2014年,产学合作专利总体呈波动性增长态势。2001-2005年,专利合作尚未达到稳定状态,波动幅度较大,2006-2014年,专利数量波动相对稳定。联合申请专利数量波动性增长的原因之一在于,当前期专利合作为合作主体积累了一定水平的知识和技术基础后,为减少合作成本,后期对合作的需求会相应降低[10]。当知识与技术基础不足以支持现有研发需求时,便会继续寻求新合作伙伴,导致合作专利再一次增加。2015年和2016年申请的专利尚未全部授权,导致专利数量急剧下降。为保证合作网络演化分析的准确性,以下演化分析时间段为1985-2014年。

3.2 合作主体特征

(1)合作主体数量。2001年以前,参与合作的高校数量都少于20所,尚未达到“双一流”高校总数的50%,见表1。从2001年开始参与产学合作的高校数量有了很大提升,除2005年以外,其它年份高校数量均超过24所,虽然最大年份达到39所,但每年仍有部分高校未进入合作网络。这说明,产学合作网络尚未达到理想状态,高校仍需进一步提高参与专利合作的积极性。

图1可见,专利数量变动趋势与企业数量变动趋势大体相同,当参与合作的企业数量增加时,专利数量也相应增加。2001年以后,除2004年和2005年外,寻求产学合作的企业越来越多(见表1)。这是因为,企业对产学合作的关注度有所提升,逐渐意识到专利合作对企业创新的重要性。

(2)合作主体区域分布。合作主体隶属于不同的行政区域,主体间的合作必然会促进跨区域产学合作。2001-2014年产学合作区域分布中,区域内合作数量呈上升趋势,跨区域合作总体也呈上升趋势,但区域内合作数量远高于跨区域合作数,在合作总数中占比最小为44.2%,最大值达到69.64%,跨区域合作数最高年份2010年占比也仅为总合作数的55.8%。这说明,大学与企业更倾向于在区域内寻求合作伙伴,以此降低合作成本及风险[29],而不愿过多追求跨区域合作。其中,北京在各年份跨区域合作中数量最多,上海、广东紧随其后。

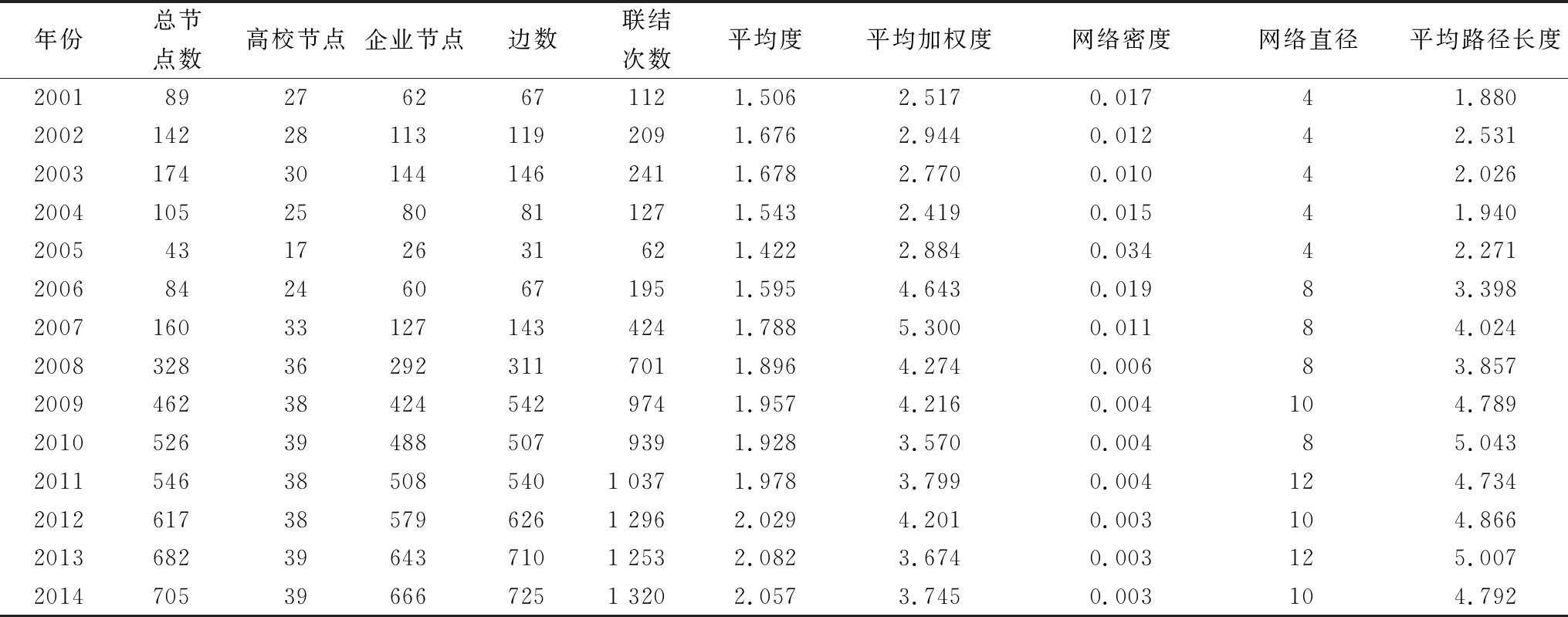

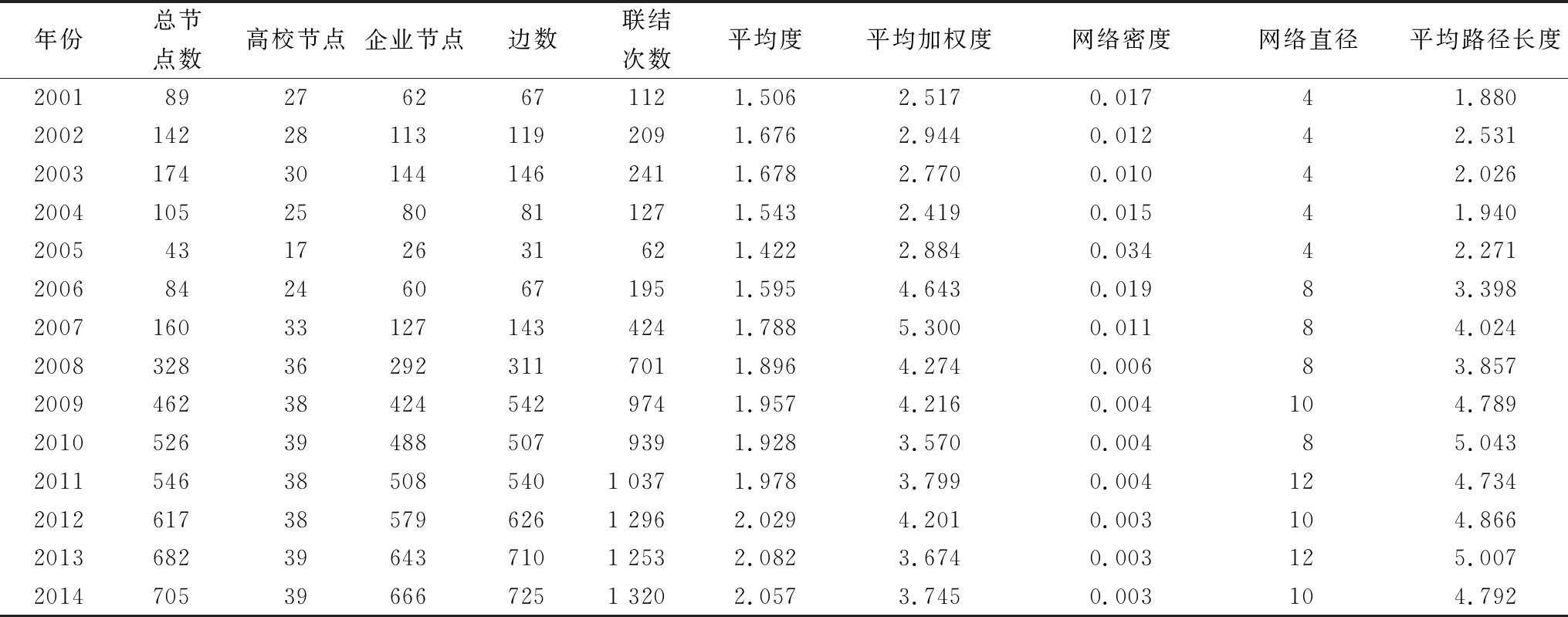

表1 2001-2014年合作主体数量

年份20012002200320042005200620072008200920102011201220132014专利(件)112209241127621954247019749391 0371 2961 2531 320企业(个)62114144802660127292424487508579643666学校(所)2728302517243336393938383939

4 合作网络结构演化

4.1 产学合作网络演化分析

4.1.1 产学合作整体网络演化

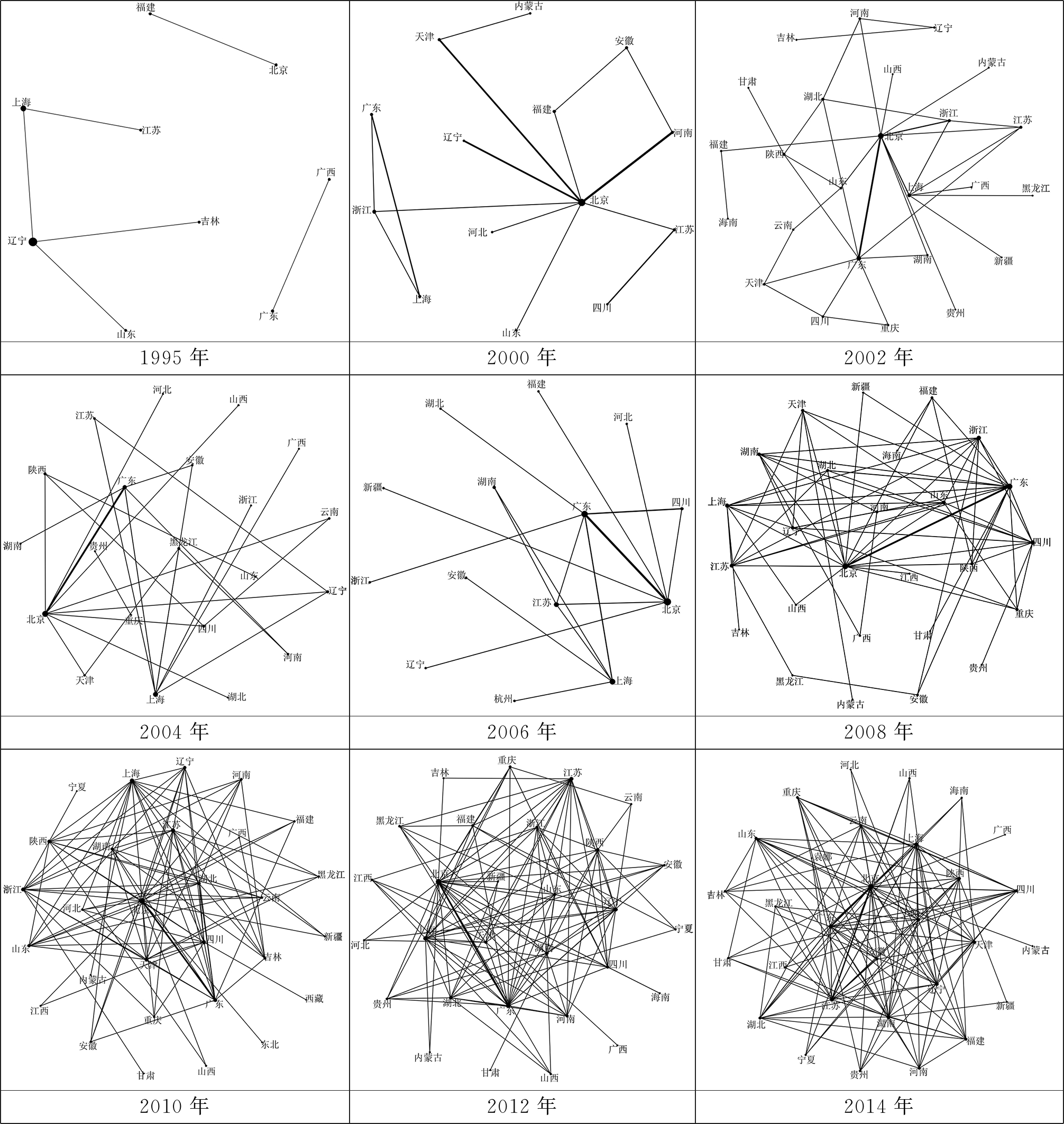

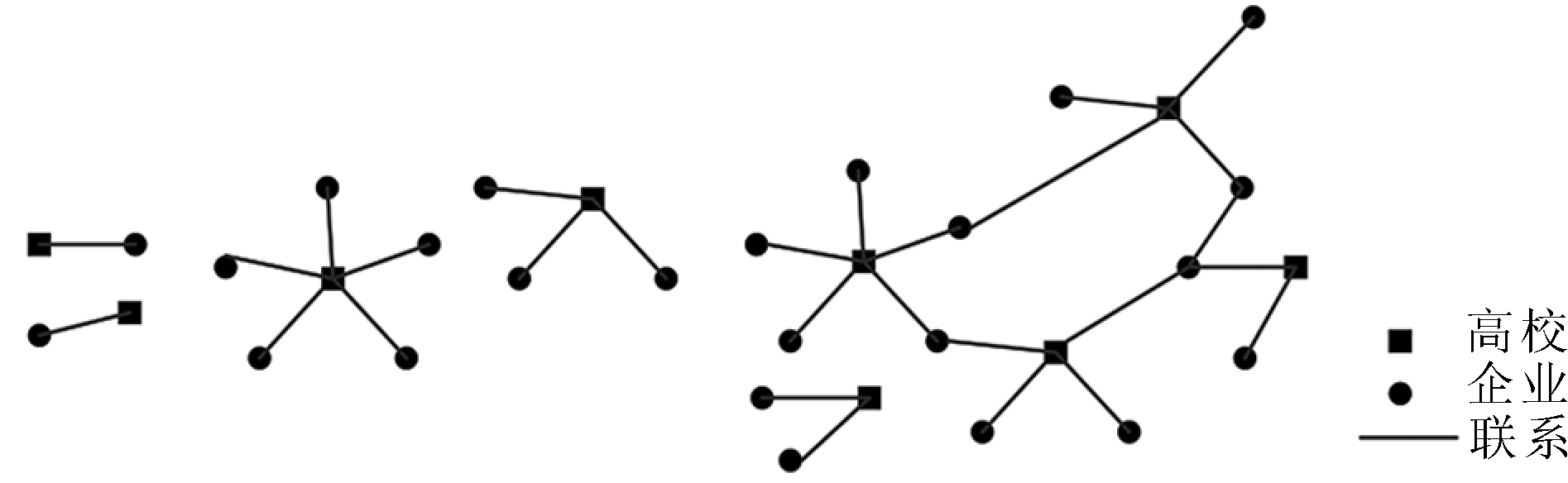

本文以筛选出的1985-2014年的9 203条专利数据为基础,以42所“双一流”建设高校以及与之合作的企业为节点、以高校-企业间的联系为边构建产学合作网络。图2为1985-2015年产学合作网络动态演化过程,中心节点为高校,边缘节点为各合作企业。节点越大表明与该节点合作的主体越多,边线越粗表明双方合作次数越多。从中可见,2000年以前,产学合作网络结构松散,参与合作的企业及学校数量相对较少。原因在于:一是截至2000年我国才对《专利法》进行第二次修订,在此之前专利政策还不够完善[30],专利合作未引起企业与高校足够重视;二是2000年以前专利尚未纳入高校对教师的评价系统中,高校对产学合作需求不高(许治等,2012)。统计结果表明,2000年以前产学合作网络结构松散,参与合作的企业和高校数量都很少,高校与企业主要以“一校-一企”合作模式进行合作创新,见图2。

对比2001-2015年的网络结构发现,参与合作的高校与企业数量逐年增加,有些企业/高校与多个高校/企业合作,成为不同高校/企业间甚至高校与企业间合作的“桥梁”,促使两所高校或两家企业的间接合作,推动“高校-企业-高校”与“企业-高校-企业”共同协作,进而拓展合作创新领域。其中,最具代表性的是“华为技术有限公司”及“清华大学”,见图2。

1985年2000年2002年2004年2006年2008年2010年2012年2014年

图2 产学合作网络演化

表2表示整体网络结构的各项指标。节点数是衡量网络规模的指标,表示网络中参与合作的主体数量。从网络规模(总节点数)看,除个别年份外,网络节点逐年增多, 2014年最多达到705个,表明参与合作主体数量逐年增加。

网络边数表示有几对节点进行联系,联结次数表示所有节点间的联系次数。综合图2、表2发现,网络边数也在逐年增加,2001-2008年的边数小于节点数,到2009年边数开始超过节点数。边数年增长幅度大于节点数增长幅度,说明高校与企业合作模式更加多元化,从单一的“一校-一企”合作模式逐渐演变为“一校-多企”、“一企-多校”的“多校-多企”合作模式(见图3)[31]。通过对比边数与联结次数发现,2006年以后,联结次数远高于边数,说明高校与企业合作关系达到相对稳定状态。

表2 产学合作整体网络指标

年份总节点数高校节点企业节点边数联结次数平均度平均加权度网络密度网络直径平均路径长度2001892762671121.5062.5170.01741.8802002142281131192091.6762.9440.01242.5312003174301441462411.6782.7700.01042.02620041052580811271.5432.4190.01541.940200543172631621.4222.8840.03442.2712006842460671951.5954.6430.01983.3982007160331271434241.7885.3000.01184.0242008328362923117011.8964.2740.00683.8572009462384245429741.9574.2160.004104.7892010526394885079391.9283.5700.00485.0432011546385085401 0371.9783.7990.004124.7342012617385796261 2962.0294.2010.003104.8662013682396437101 2532.0823.6740.003125.0072014705396667251 3202.0573.7450.003104.792

网络平均度是网络中所有节点度数的平均值,平均度值越大,说明网络中与某一节点联系的节点数越多。平均加权度是指基于联结规模的网络平均联系强度,即考虑边的联结次数,其值越大,说明网络节点间的平均联结次数越多。2001-2014年,网络平均度维持在1.422~2.082之间,说明一个节点平均最多与其它2个节点发生联系;平均加权度维持在2.419~5.3之间,说明两节点之间平均联系次数最大值为5。这表明,高校与企业间的合作深度仍需进一步加强,需进一步促进高校(企业)与不同企业(高校)合作。

网络密度用于刻画节点间相互联系的密集程度。表2中,随着网络节点数量的增加,网络联系广度随之增加,网络中的潜在联系边数也随之增加,使得网络密度降低,导致图中节点联系稀疏,网络整体结构松散。2001-2014年,网络密度在0.003~0.034间浮动,2008年以后维持在0.003~0.004水平上,此时达到相对稳定状态。网络密度统计结果表明,虽然高校-企业合作关系有所改善,但相互间的联系强度与广度仍未使网络连通性达到完备状态。

网络直径是指网络中两个节点间的最长距离,平均路径长度是指所有点对间的平均距离。网络直径与平均路径长度随密度的减小而不断增大,说明网络中任意两个节点建立联系需要付出更多代价、经过更长的路径,但同时说明信息能够到达的距离更远,更能促进多个不同合作主体间的知识共享,加快异质性资本融合。

4.1.2 产学合作网络个体演化

高校和企业在合作网络中所处位置、合作对象及数量不同,导致高校与企业在产学合作网络演化中的演化特征也不同。

(1)高校合作地位演化。从图2中可以看出,在每个阶段的网络图中,清华大学与相邻节点企业的边线最粗,说明每个阶段都存在一些企业与清华大学频繁合作。2001-2014年,在产学合作网络中每年度数(与一个节点直接联系的节点数量)最高的前5所高校中,多数为综合性大学(表3仅列出部分年份)。清华大学度数最大,其次为浙江大学、华南理工大学与上海交通大学,说明4所高校一直都是企业专利合作的对象。对比度数排名前5的高校及企业(见表3、表4)发现,高校度数比企业大,说明与一所高校同时合作的企业数量比一家企业同时合作的高校数量多。这一现象可以解释为:高校作为知识溢出的促进者,掌握着企业依靠自身能力不能获取的异质性资源[32],很多企业或高校均会争相与之合作,导致多个企业在同一时间与同一高校进行合作;但不同高校拥有的先进知识基础和技术能力不同,而企业目标是利润最大化,如果企业同时与过多高校合作,反而会消耗更多成本(赵炎等,2013)、损失更多利润。

(2)企业合作地位演化。表4是2002-2014年中部分年份排名前5企业在网络中的结构性指标,用以分析企业在产学专利合作中的地位及作用。从中可见,这些企业主要分布在能源领域,说明2000年以来,企业在能源领域和高技术领域追求产学专利合作的需求较多。首先,能源领域作为国民经济发展的基础,需通过外部合作提高资源利用率并减少环境污染,以推动行业向绿色创新方向发展。高技术领域多为知识密集型行业,需通过合作引进先进技术进行研发创新。其中,华为技术有限公司作为ICT行业的典型代表,不仅与高校联系频繁,还成为企业与高校连接的“桥梁”,从而促进产学合作主体间知识与资源的共享和互补。

表3 高校节点度数

2002200420062008201020122014学校度数学校度数学校度数学校度数学校度数学校度数学校度数清华大学30(85)清华大学13(37)清华大学15(90)浙江大学23(31)清华大学61(262)清华大学91(382)清华大学114(333)浙江大学14(25)上海交通大学8(12)浙江大学7(12)清华大学21(199)浙江大学56(78)浙江大学60(105)华南理工大学52(92)复旦大学7(7)浙江大学8(9)上海交通大学6(15)中山大学8(21)华南理工大学38(53)华南理工大学47(108)浙江大学52(76)西安交通大学6(7)华南理工大学7(8)北京大学4(31)复旦大学8(15)上海交通大学31(47)上海交通大学40(71)东南大学48(79)上海交通大学5(11)北京大学6(8)华南理工大学3(5)华中科技大学6(13)华中科技大学25(43)华中科技大学29(39)西安交通大学36(60)

注:括号内表示加权度,当两所高校度数排序并列时,再按照加权度进行排序

表4 企业节点度数

2002200420062008201020122014企业度数企业度数企业度数企业度数企业度数企业度数企业度数中国石油化工股份有限公司*2(6)天津市自来水集团有限公司*2(2)华为技术有限公司*5(31)华为技术有限公司*15(91)华为技术有限公司*7(18)华为技术有限公司*10(37)南方电网科学研究院有限责任公司*7(36)巨化集团公司2(4)鸿富锦精密工业(深圳)有限公司1(20)宝山钢铁股份有限公司3(4)成都飞机工业(集团)有限公司2(11)宝山钢铁股份有限公司4(16)中兴通讯股份有限公司5(7)华为技术有限公司6(13)浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司2(2)扬州市亚华生物科技发展有限公司1(7)中国石油天然气股份有限公司2(2)上海微电子装备有限公司2(5)中国天然气股份有限公司4(6)南方电网科学研究院有限公司5(11)深圳供电局有限公司5(9)宝山钢铁股份有限公司2(2)上海交大汉芯科技有限公司1(4)鸿富锦精密工业(深圳)有限公司1(35)上海华为技术有限公司2(3)西北电网有限公司3(3)上海飞机制造有限公司4(7)上海市电力公司5(7)深圳市南沣创业科技有限公司2(2)北京北大方正电子有限公司1(3)同方威视技术股份有限公司1(29)上海市电力公司2(3)软控股份有限公司2(5)中国石油化工股份有限公司3(20)广州供电局有限公司4(8)

注:括号内表示加权度,当两个企业度数排序并列时,再按照加权度进行排序;*表示该企业中介中心度最大

4.2 跨区域合作网络演化分析

4.2.1 跨区域合作网络整体演化

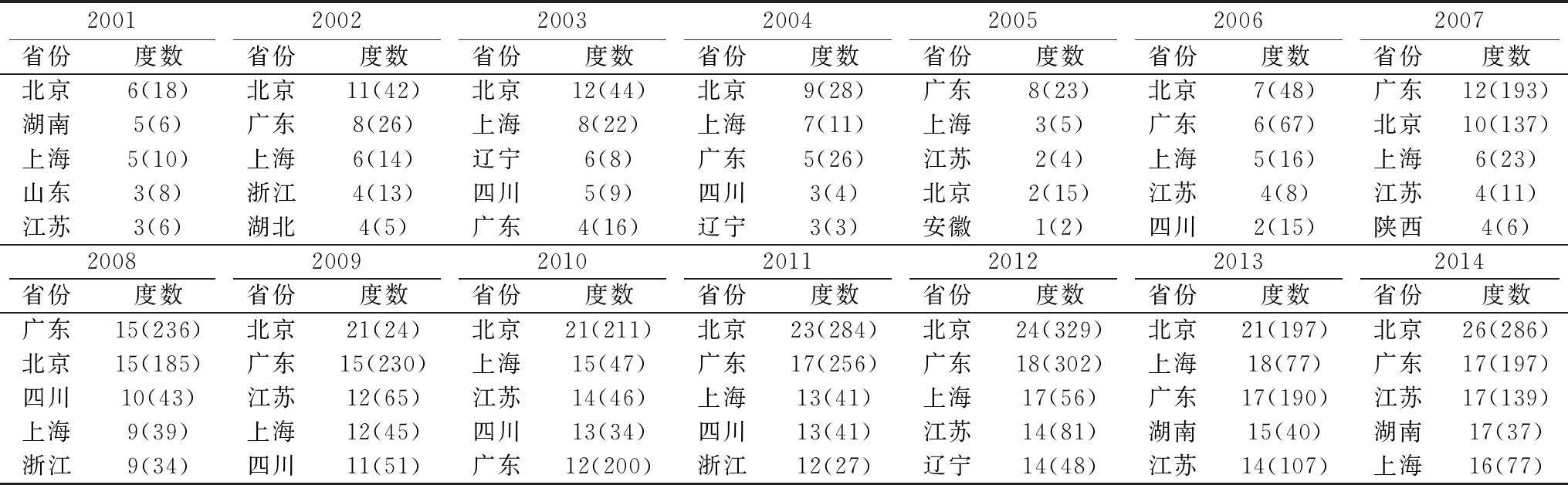

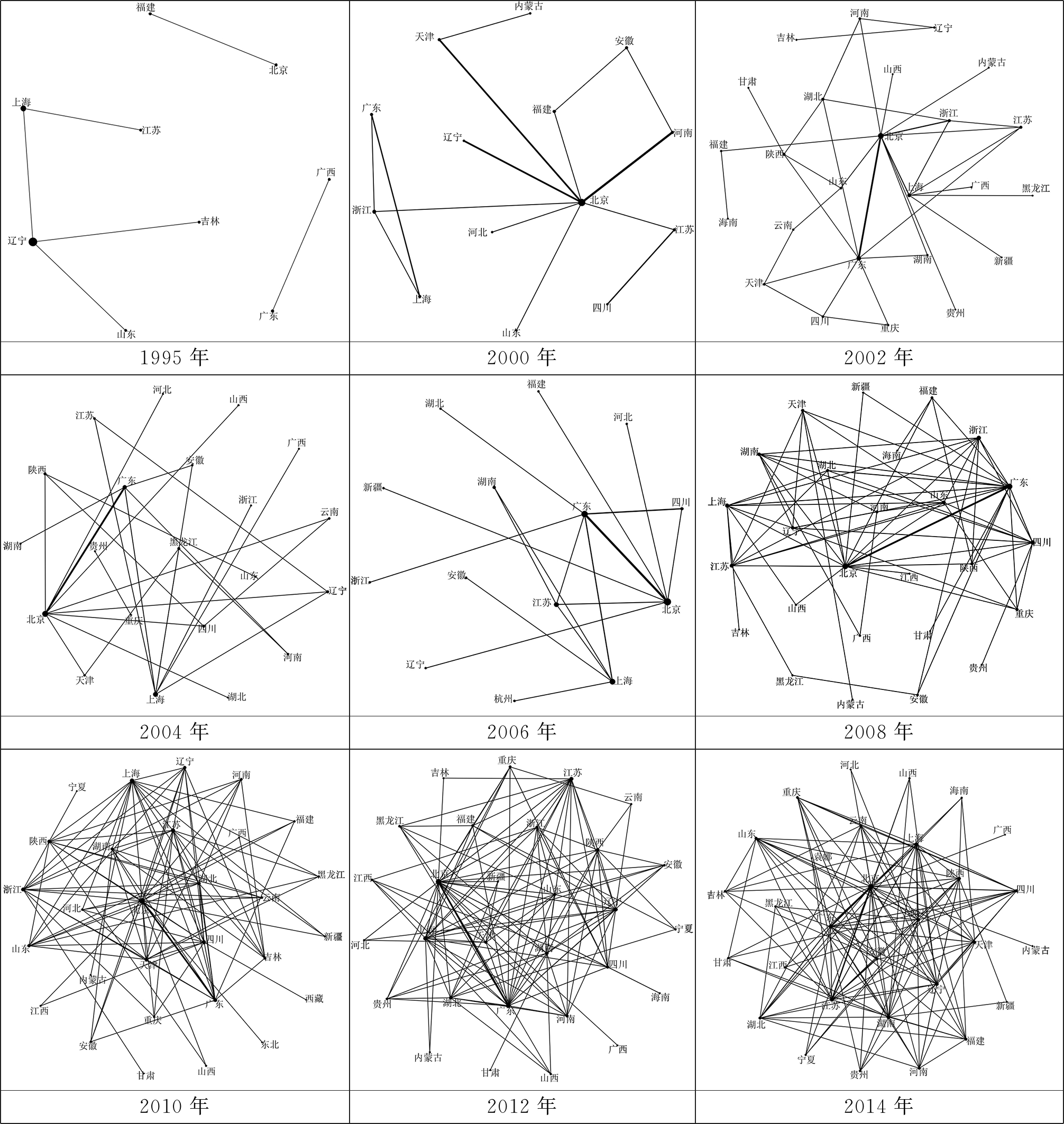

在产学合作网络中,企业与高校为获取异质性资源,除进行区域内合作外,还会在区域外寻求合作伙伴,以形成跨区域合作关系。如清华大学与华为技术有限公司合作的同时,还促使北京与广东省间的合作。为明晰跨区域合作网络整体演化特征,将1985-2014年9 203件产学联合申请专利按照企业与学校所属省份进行分类,剔除区域内部合作,最终获得4 574条跨区域合作专利数据,占合作总量的49.7%。2000年以前,参与跨区域合作的省份较少,1985年只有山东-北京与安徽-上海两组合作关系,1990年只有北京-江西一组合作关系;1995年和2000年也未形成完备的网络结构。因此,本文对2001-2014年跨区域合作网络进行分析,见图4。从中发现,2001-2014年,每年都有一些省份未进入跨区域合作网络,如新疆、西藏等偏远地区。虽然2002年、2004年和2006年网络结构较2000年之前有所优化,但仍然稀疏。2008年、2010年、2012年和2014年网络结构在演化过程中逐渐达到相对稳定状态,节点与联结均呈上升趋势。

表5是根据2001-2014年跨区域合作网络计算出的结构指标。2001-2005年,跨区域合作网络指标演化趋势并不一致,说明这一阶段跨区域合作尚处于波动期。2006-2014年,跨区域合作网络中节点数、边数与联结次数整体呈现相对一致的演化趋势。这说明,跨区域网络规模逐年增大,即参与跨区域合作的省份越来越多,省份间的合作也越发频繁。2007年以后,网络节点数量趋于稳定,但边数仍持续增加,说明跨区域间合作开始打破两省份间单一的合作关系,向“一省-其它多省”合作模式演化。此外,联结次数也逐年增加,2014年30个节点的联结次数高达666次,说明不同区域除改变合作模式外,还增加了相互间的联系强度,从而强化了跨区域合作关系。

1995年2000年2002年2004年2006年2008年2010年2012年2014年

图4 跨区域合作网络演化

由表5可见,跨区域合作网络逐渐达到稳定状态,但最大平均度也只有8.667,即一个节点的邻居节点最多为8个,尚有近22个区域没有与之合作,因此跨区域合作广度需进一步加强。

就网络密度看,2001-2014年网络密度从0.120增加到0.299,说明不同节点间的联系有所增加。就网络直径和平均路径长度而言,2000年以来,随着节点的增加,网络直径与平均路径长度总体呈下降趋势。这说明,节点间传递信息的有效性增强,即两个区域间进行合作不需要过多中间环节,提高了信息传递速率并降低了合作风险与成本(宋晶等,2017)。

平均聚类系数是指网络中与同一节点联系的两个节点间相互联系的平均概率,用于衡量节点间的聚集程度。由表5可见,平均聚类系数总体呈增大趋势,说明跨区域合作网络中节点聚集程度逐年加大(除个别年份外),网络聚集程度越大、越稠密,跨区域知识与资源流动路径越多,主体间知识交流机会越多,流动效率越高[33]。但也有学者认为,过大的聚集系数会增加区域间不必要的联系,造成知识与技术冗余,导致资源浪费(赵炎等,2016),因此也要避免跨区域合作网络中主体的过度聚集。

表5 跨区域合作整体网络指标

年份节点数边数联结次数平均度平均加权度网络密度网络直径平均路径长度平均聚类系数20011216342.6675.6670.24242.2120.62520022536832.8805.8400.12052.6670.31120032280803.1826.9090.15272.6580.39320042126542.4764.7620.12452.4360.38220051312291.8464.4620.15432.018020061417862.42912.0000.18742.2860.499200718322243.55624.6670.20942.1180.562200826673835.15427.3080.20642.1510.531200930924946.13330.2670.21142.0390.610201029994156.82826.4140.24441.9160.5812011291015116.96633.0340.24941.8650.6222012291166788.00044.2760.28631.8000.6172013301206018.00036.4670.27631.8460.6022014301306668.66740.9330.29931.7590.674

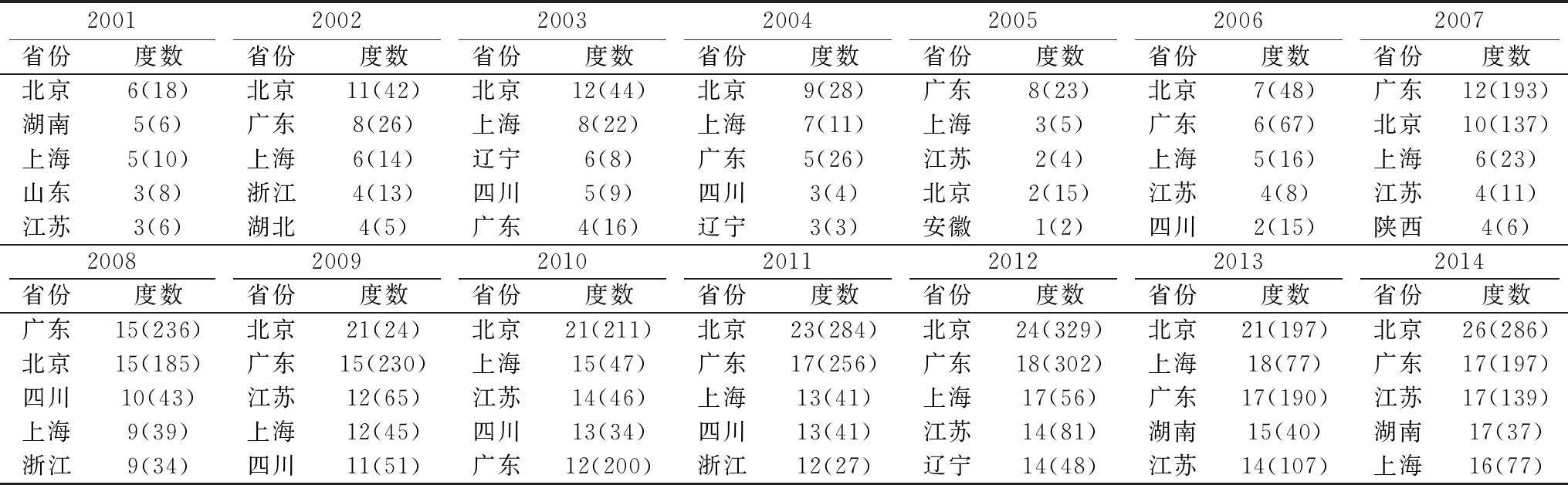

4.2.2 跨区域合作网络个体演化

从2001-2014年度数排名前5的省份(见表6)看,各省份度数也表现出上升趋势。但2008年以前各节点度数变化不稳定,最大度数在10水平上波动,2008年以后,排名前5的省份度数均在10以上,并保持相对稳定态势。由于北京、上海和广东拥有地理资源优势,在跨区域合作网络中几乎每年都占据核心位置,与这3个省份合作的节点较其它省份更多。其次,江苏、湖南、四川产学合作参与度也较高,但与北京、上海、广东相比差距很大。此外,度数大的省份并不意味着中介中心度也很大,说明有些省份虽然与之连接的节点较少,但却是其它省份间合作的“桥梁”,更容易获取网络中的关键资源和信息。如,2012年陕西和2013年湖北,中介中心度水平高于上海和广东。这反映出某些省份虽然合作伙伴较少,但可以通过增加中介中心度对有效资源加以合理利用与控制,以获得更多合作机会。

以上统计结果表明:①虽然北京、上海、广东在跨区域合作网络中占据优势地位,能够促进其它省份与之合作,但其它28个省份间的合作还很薄弱,需通过相关举措促进各区域合作,拓展合作广度;②虽然有些省份并未占据度数最大优势,但却可以通过提高中介中心度弥补地理位置及资源稀缺劣势,掌握网络重要技术资源。

表6 省份节点度数

2001200220032004200520062007省份度数省份度数省份度数省份度数省份度数省份度数省份度数北京6(18)北京11(42)北京12(44)北京9(28)广东8(23)北京7(48)广东12(193)湖南5(6)广东8(26)上海8(22)上海7(11)上海3(5)广东6(67)北京10(137)上海5(10)上海6(14)辽宁6(8)广东5(26)江苏2(4)上海5(16)上海6(23)山东3(8)浙江4(13)四川5(9)四川3(4)北京2(15)江苏4(8)江苏4(11)江苏3(6)湖北4(5)广东4(16)辽宁3(3)安徽1(2)四川2(15)陕西4(6)2008200920102011201220132014省份度数省份度数省份度数省份度数省份度数省份度数省份度数广东15(236)北京21(24)北京21(211)北京23(284)北京24(329)北京21(197)北京26(286)北京15(185)广东15(230)上海15(47)广东17(256)广东18(302)上海18(77)广东17(197)四川10(43)江苏12(65)江苏14(46)上海13(41)上海17(56)广东17(190)江苏17(139)上海9(39)上海12(45)四川13(34)四川13(41)江苏14(81)湖南15(40)湖南17(37)浙江9(34)四川11(51)广东12(200)浙江12(27)辽宁14(48)江苏14(107)上海16(77)

注:括号内为加权度

4.3 产学合作网络与跨区域合作网络结构非对称性

首先,本文是基于一所高校与一个企业联合申请并授权的专利数据构建的产学合作网络,在网络结构上较为松散(见图3),而由于参与合作的多个企业与高校属于不同省份,跨区域合作网络主体间联系则相对紧密(见图4);其次,两个网络在网络结构上不对称[34],上层区域合作网络与下层产学合作网络具有解耦特征。某一高校在产学协同网络中的中心性越高(即与之合作的企业越多),并不代表该高校隶属的区域间合作网络中心性就越强。

产学合作网络与区域间合作网络的非对称性见图5。即在产学合作网络中,与高校1合作的有5家企业A、B、C、D、E,但高校1与企业A、D、E同属于区域S1,只有企业B、C隶属于区域S2,这一组企业-大学仅促进了区域S1与S2形成合作关系。因此,虽然高校1的度中心性较高,但S1的度中心性却很低。同理,高校2仅与C、F、G、H 4家企业合作,这4家企业分别隶属于4个不同的区域S2、S3、S4、S5,因此高校1与其隶属的区域S2的中心性都较高。可见,中心性较高的高校1对应省份S1区域间合作网络中心性未必高;高校2比高校1的中心性低,但对应省份S2在区域间合作网络的中心性比S1高。同理,与高校1相比,企业C的节点度数较小,但从其隶属区域S1和S2的节点度数看,S2明显大于S1。因此,产学合作网络与区域合作网络在结构上具有非对称特征。

5 结论与讨论

5.1 研究结论

(1)产学合作网络与跨区域合作网络具有动态演化特征。首先,产学合作打破了“一校-一企”的单合作模式,逐渐向“多校-多企”合作模式演化,促进高校与企业知识技术共享。跨区域合作模式也从“一省-其它一省”向“一省-其它多省” 的合作模式演化,拓展了跨区域合作宽度;其次,无论是产学合作网络还是跨区域合作网络,其网络密度都较低,即节点间联系程度不高。这说明,产学专利合作在保持合作深度的基础上,需要进一步拓展合作广度,如增加节点在网络中的中介中心度水平。

(2)高校与企业在合作网络动态演化中保持着相对稳定的关系。一方面,就高校节点而言,参与合作的高校类别分布相对稳定。其中综合性大学占比较多,以其拥有的基础知识和技术更多样化,在合作中知识溢出覆盖范围更广,企业更倾向于与此类高校合作;另一方面,就企业节点而言,其合作领域分布相对稳定,主要集中在高科技领域和能源领域,其它领域参与度较小,说明高技术企业更愿意寻求产学合作以提升自身研发能力。

(3)区域合作分布相对集中且合作模式尚未打破“地理邻近”界限。参与合作的区域虽然逐年增加,但多数年份区域内合作数量仍多于跨区域合作,说明高校或企业更倾向于与本地企业或高校进行产学合作, “地理邻近性”仍是制约跨区域产学合作的重要因素[35]。此外,跨区域合作集中在北京、上海和广东3省,其它省份为降低跨区域合作制度风险及成本[29],更多维持区域内专利合作,跨区域合作仍然薄弱。

(4)产学合作网络与跨区域合作网络在结构上具有非对称性特征。一个组织在跨区域合作网络中的结构特征并不能完全反映其拥有的企业与大学在产学合作网络中的特征。一个区域拥有较少的合作者,并不意味着该区域的企业和高校在产学合作网络中的合作伙伴就少。原因在于,如果参与产学合作的企业与高校多数处于同一区域,只能促进区域内合作,该区域在跨区域合作网络的度数反而会降低。

5.2 理论贡献

本文贡献在于:①在合作网络演化分析中,将时间维度与空间维度、个体网络与整体网络结合,探究不同时段与不同区域个体网络与整体网络动态演化规律,弥补了以往研究仅针对网络单一维度静态特征的分析[17];②通过对企业在产学合作网络中节点特征的分析,明晰了不同时期参与合作企业领域的变化,为进一步探究产学协同创新过程在不同领域的差异性提供了新依据;③基于多重网络视角,将产学合作网络、跨区域合作网络与隶属网络相结合,揭示了前两者在双重网络结构上的非对称特征,丰富了产学合作中对多重网络的研究。

5.3 实践启示

(1)综合分析高校类型与企业经营领域,优化高校与企业间的合作关系。首先,产学专利合作网络是一个企业与高校互利共赢的创新生态网络。高校作为知识溢出主体[32],掌握着国际、国内前沿技术,但不同类型高校拥有的知识基础不同,企业提高创新能力与专利产出,应根据行业特点与高校合作,促进高校与企业互利共赢、协同创新。因此,从长远看,高校和企业在合作中不仅要注重合作深度,维持现有合作关系,更要拓展合作广度,寻求新合作伙伴[9]。

(2)就跨区域合作网络而言,企业与高校应实现区域内与跨区域合作平衡。在保证本地校企充分合作的基础上,勇于打破地域限制,寻求跨区域合作伙伴,通过获取区域外异质性资源[35],引进外部先进技术和知识为“我”所用,提升本地核心竞争力,促进不同区域协同发展。

(3)企业与高校应高度重视其在产学合作网络与跨区域合作网络中的结构非对称性。当某个企业或高校在产学合作网络中拥有结构性优势时,并不意味着其隶属区域在跨区域合作网络中就占据同样的优势地位。因此,企业与高校应同时关注自身在产学合作网络与跨区域合作网络中的结构特征,以平衡双重网络结构非对称性带来的利弊。

虽然本研究在样本选取上仅考虑了一所高校与一个企业联合申请的专利数据,后续研究可增加高校和企业样本,从而为我国高校、企业和区域专利合作发展提供普适性的参考与建议。

参考文献:

[1] 刘凤朝, 马荣康, 姜楠. 基于“985高校”的产学研专利合作网络演化路径研究[J]. 中国软科学, 2011(7): 178-192.

[2] 张艺, 朱桂龙, 陈凯华. 产学研合作国际研究: 研究现状与知识基础[J]. 科学学与科学技术管理, 2015, 36(9): 62-70.

[3] BELDERBOS R, CASSIMAN B, FAEMS D, et al. Co-ownership of intellectual property: exploring the value-appropriation and value-creation implications of co-patenting with different partners[J]. Research Policy, 2014, 43(5): 841-852.

[4] OKAMURO H, NISHIMURA J. Impact of university intellectual property policy on the performance of university-industry research collaboration[J]. The Journal of Technology Transfer, 2013, 38(3): 273-301.

[5] CASPER S.The spill-over theory reversed: the impact of regional economies on the commercialization of university science[J]. Research Policy, 2013, 42(8): 1313-1324.

[6] PONDS R, OORT F, FRENKEN K. Innovation, spillovers and university-industry collaboration: an extended knowledge production function approach[J]. Journal of Economic Geography, 2009, 10(2): 231-255.

[7] GUAN J, ZHAO Q.The impact of university-industry collaboration networks on innovation in nanobiopharmaceuticals[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2013, 80(7): 1271-1286.

[8] ZHANG G, LV X, DUAN H. How do prolific inventors impact firm innovation in ICT: implications from patent co-inventing network[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2014, 26(9): 1091-1110.

[9] YAN Y, GUAN J C. Social capital, exploitative and exploratory innovations: the mediating roles of ego-network dynamics[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2018, 126: 244-258.

[10] 王珊珊, 邓守萍, SARAH YVONNE COOPER, 等. 华为公司专利产学研合作: 特征、网络演化及其启示[J]. 科学学研究, 2018, 36(4): 701-713+768.

[11] D EZ-VIAL I, MONTORO-S

EZ-VIAL I, MONTORO-S NCHEZ

NCHEZ  .How knowledge links with universities may foster innovation: the case of a science park[J]. Technovation, 2016, 50: 41-52.

.How knowledge links with universities may foster innovation: the case of a science park[J]. Technovation, 2016, 50: 41-52.

[12] XIE X, FANG L, ZENG S. Collaborative innovation network and knowledge transfer performance: a FSQCA approach[J]. Journal of Business Research, 2016, 69(11): 5210-5215.

[13] 马双, 曾刚, 吕国庆. 基于不同空间尺度的上海市装备制造业创新网络演化分析[J]. 地理科学, 2016, 36(8): 1155-1164.

[14] WANG C,RODAN S,FRUIN M,et al.Knowledge networks, collaboration networks, and exploratory innovation[J].Academy of Management Journal,2014,57(2):459-514.

[15] ZHANG G, DUAN H, ZHOU J. Network stability, connectivity and innovation output[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2017, 114: 339-349.

[16] MINGJI J, PING Z. Research on the patent innovation performance of university-industry collaboration based on complex network analysis[J]. Journal of Business-to-Business Marketing, 2014, 21(2): 65-83.

[17] SUN Y.The structure and dynamics of intra-and inter-regional research collaborative networks: the case of China (1985-2008)[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2016, 108: 70-82.

[18] 郑胜华, 池仁勇. 核心企业合作能力、创新网络与产业协同演化机理研究[J]. 科研管理, 2017, 38(6): 28-42.

[19] 李春林, 丁云龙. 创新型大学一流学科专利合作网络演化及其特征分析——以H高校动力工程及工程热物理学科为例[J]. 研究与发展管理, 2014, 26(3): 86-96.

[20] 刘桂锋, 卢章平, 刘琼, 等. 基于社会网络分析的江苏省高校产学研专利合作研究[J]. 情报杂志, 2015, 34(1): 122-126+155.

[21] 刘俊婉, 郑晓敏, 王菲菲, 等. 基于节点进退的中科院院士合作网络演化研究——以信息技术科学部为例[J]. 情报杂志, 2016, 35(12): 162-168.

[22] YOON W, LEE D Y, SONG J.Alliance network size, partner diversity, and knowledge creation in small biotech firms[J]. Journal of Management & Organization, 2015, 21(5):614-626.

[23] YOON J, PARK H W.The unbalanced dynamics in Sino-South Korea scientific and technological collaboration: a triple helix perspective with insights from paper and patent network analysis[J]. Asian Journal of Technology Innovation, 2017, 25(1): 184-198.

[24] VASUDEVA G, ZAHEER A, HERNANDEZ E. The embeddedness of networks: institutions, structural holes, and innovativeness in the fuel cell industry[J]. Organization Science, 2013, 24(3): 645-663.

[25] WANG M C, CHEN M H. The more, the better? the impact of closure collaboration network and network structures on technology‐based new ventures' performance[J]. R&D Management, 2016, 46(S1): 174-192.

[26] STOLWIJK C C M, ORTT J R, DEN HARTIGH E. The joint evolution of alliance networks and technology: a survey of the empirical literature[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2013, 80(7): 1287-1305.

[27] CHEN Y, ASSIMAKOPOULOS D, XIE H, et al. Evolution of regional scientific collaboration networks: China-Europe emerging collaborations on nano-science[J]. International Journal of Technology Management, 2013, 63(3-4): 185-211.

[28] 毛昊. 中国专利质量提升之路: 时代挑战与制度思考[J]. 知识产权, 2018(3): 61-71.

[29] SHAPIRO M A, SO M, WOO PARK H.Quantifying the national innovation system: inter-regional collaboration networks in South Korea[J]. Technology Analysis& Strategic Management, 2010, 22(7): 845-857.

[30] 邓洁, 余翔, 崔利刚. 基于专利信息的我国发明专利无效行为实证研究[J]. 情报杂志, 2014, 33(8): 52-58.

[31] OZCAN S, ISLAM N. Collaborative networks and technology clusters—the case of nanowire[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2014, 82: 115-131.

[32] FUKUGAWA N. University spillovers into small technology-based firms: Channel, mechanism, and geography[J]. The Journal of Technology Transfer, 2013, 38(4): 415-431.

[33] 吕鸿江, 程明, 吴利华. 知识交流深度与广度的匹配对知识网络交流效率的影响: 基于整体知识网络结构特征的分析[J]. 管理工程学报, 2018, 32(1): 84-92.

[34] GUAN J, ZHANG J, YAN Y.The impact of multilevel networks on innovation[J]. Research Policy, 2015, 44(3): 545-559.

[35] 夏丽娟, 谢富纪, 付丙海. 邻近性视角下的跨区域产学协同创新网络及影响因素分析[J]. 管理学报, 2017, 14(12): 1795-1803.

(责任编辑:王敬敏)

EZ-VIAL I, MONTORO-S

EZ-VIAL I, MONTORO-S NCHEZ

NCHEZ