0 引言

党的十九大报告强调要进一步推进创新驱动发展战略实施,注重培养新兴科技型人才,强化科技创新团队建设,提高科技创新发展质量。欧盟在“地平线2020 框架计划”中首次提出“责任式创新”这一概念,为解决科技创新引起的负面影响与新兴技术治理挑战提供了新思路,为我国创新驱动战略实施提供了一个可操作途径,是科技进步与永续发展的强有力保障。责任式创新是社会责任与技术创新的衍生物,重在强调创新活动的社会价值性、社会责任性与社会满意性[1]。责任式创新行为是实现责任式创新的关键,在新型研发机构技术创新过程中,倡导责任式创新行为就是将责任式创新的预测性、响应性、自省性与包容性特点融入具体创新实践中,鼓励跨学科合作,提供大众接受度高且符合社会伦理道德的技术服务,并理性运用管理伦理体系评鉴科研创新成果的理论价值和社会价值,彰显新型研发机构的责任意识。倡导责任式创新行为对于推动新型研发机构科技成果转化、体制机制创新、社会效益实现等具有重要意义。新型研发机构创新行为本质上依赖于员工创新行为,员工作为机构创新的重要执行者,是推动机构开展责任式创新活动的生力军,员工责任式创新行为对于推动机构责任式创新活动开展具有重要意义。

通过对相关文献和政策进行梳理发现,目前关于新型研发机构创新行为的研究主要集中在发展建设模式创新行为、管理运作机制创新行为、科技成果转化创新行为、创新绩效等方面,较少涉及对新型研发机构员工创新行为的研究。谈力、陈宇山[2]、夏太寿等[3]对新型研发机构发展建设模式创新行为进行了讨论;陈少毅、吴红斌[4]、周丽[5]、朱建军等[6]研究了新型研发机构运行机制的创新之处和建设方案;陈红喜等[7]以江苏省研究院为例,分析了其科技成果转化模式;周恩德、刘国新[8]以广东省为例,实证分析了影响新型研发机构创新绩效的因素。员工作为机构创新活动的重要执行者,其创新行为是机构创新活动开展的前提和基础。在员工创新行为中引入责任式创新,是新型研发机构实现高质量发展的必然要求。新型研发机构员工责任式创新行为不仅关系到新型研发机构自身发展战略的实现,还关系到建设创新型国家宏伟目标及创新驱动发展战略的实现,是创新驱动战略下新型研发机构实现高质量发展的必然选择。

通过以上文献总结不难发现,目前对于新型研发机构创新行为的研究主要集中在管理运作、科技成果转化等方面,一定程度上忽视了对员工创新行为的考察,关于员工责任式创新行为的研究更为匮乏。员工是机构创新的出发点和重要组成部分,机构责任式创新效果最终依赖于员工的责任式创新行为,体现在员工工作方法和服务上。因此,如何鼓励新型研发机构员工开展责任式创新、激发机构员工责任式创新意愿和行为,已成为当前机构发展的重中之重。

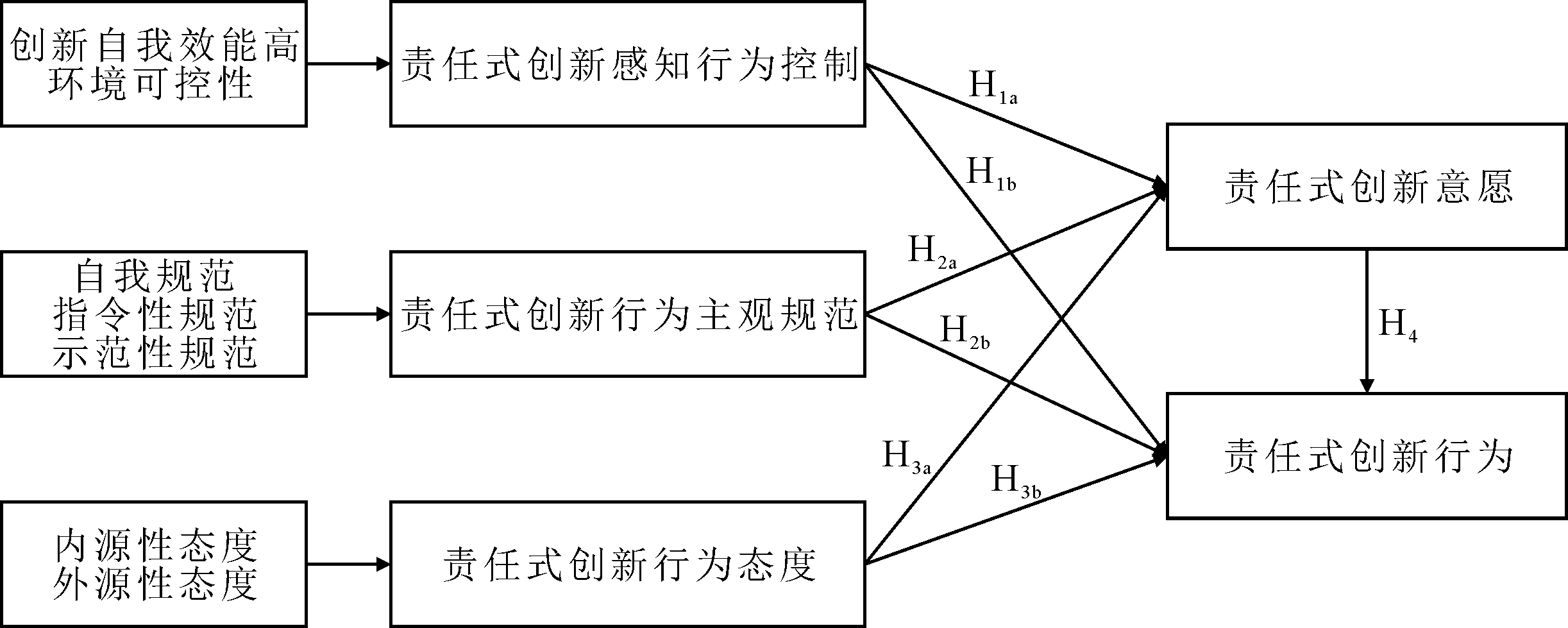

基于此,本研究在创新驱动背景下,将责任式创新延伸至组织员工层面,聚焦于新型研发机构员工创新行为。同时,应用并拓展计划行为理论,构建新型研发机构员工责任式创新行为框架模型与路径,探讨员工责任式创新态度、责任式创新行为主观规范、责任式创新感知行为控制对新型研发机构员工责任式创新意愿及其行为的影响机制,从而揭示新型研发机构责任式创新微观机制,旨在为新型研发机构员工责任式创新行为提供参考。

1 文献回顾与研究假设

新型研发机构员工责任式创新行为是指,要求员工在技术创新过程中树立科研伦理规范意识[9],注重开展跨学科合作,包容和响应利益相关者的合理行为,解决利益相关者的合理诉求,以时刻自省的态度规范自身行为,及时预测并解决科技创新在经济、社会、环境及其它领域潜在及出现的影响。因此,需要在遵循计划行为理论基本要义的基础上,对计划行为理论进行一定程度的改进,保证新型研发机构员工责任式创新行为符合科技进步发展规律。基于此,本研究以计划行为理论为基础,结合新型研发机构员工责任式创新行为的预测性、包容性、自省性、响应性等特点,提出新型研发机构员工主观规范在一定程度上影响其责任式创新行为,责任式创新态度也会对责任式创新行为起到一定刺激作用的观点。

1.1 员工责任式创新感知行为控制对其责任式创新行为的影响

Ajzen[10]研究指出,感知行为控制包括自我效能和环境可控两个子维度。其中,自我效能强调个体实施某一行为时对自身能力的主观认知,在一定程度上体现了个体的自信程度,反映了个体内部控制信念[11];环境可控是指个体对某一特定行为的控制能力,反映了个体外部控制信念[12]。Tierney&Farmmer[13]以此为基础,将创新与自我效能进行整合,提出了创新自我效能感这一概念,并将其定义为个体对与自身能否带来创新性结果的信心强度。创新自我效能感是个体实施创新行为时表现出的效能感,能够较好地预测与创新行为相关的结果。已有实证研究证明了创新自我效能感与创新意愿及创新行为间的关系。张毅等[14]以科技型企业员工为例,发现创新自我效能感对科技型企业员工创新意愿及行为有显著影响;王楠等[15]、顾远东等[16]在研究创新自我效能感对创新行为的影响作用时,也证实了两者之间的积极关系。因此,本研究采用创新自我效能感和环境可控性两个指标衡量感知行为控制变量。

责任式创新意味着高投入、高不确定性,责任式创新风险对新型研发机构员工自信心提出了较高要求。当员工认为自身拥有实施责任式创新行为的能力,且能够解决责任式创新中出现的风险时,员工创新自我效能感就会很强,进而激励其克服困难,努力完成工作。事实上,员工创新行为不仅受其创新自我效能感的影响,还受设备、创新资源、环境等外部控制条件的制约。如果员工在责任式创新活动过程中缺乏对创新环境和资源的控制能力,认为自己无法克服困难,则会影响员工责任式创新意愿及行为的产生。相反,若员工认为自身可以较好地利用资源和环境,则会激发其创新意愿及行为。基于以上分析,本研究提出如下假设:

H1a:新型研发机构员工责任式创新感知行为控制对其责任式创新意愿有显著正向影响;

H1b:新型研发机构员工责任式创新感知行为控制对其责任式创新行为有显著正向影响。

1.2 员工责任式创新行为主观规范对其责任式创新行为的影响

主观规范是指个体在实施特定行为时所感到的压力。对新型研发机构员工而言,这种压力来自于自己、机构及其他利益相关者。Cialdini等[17]提出,个体主观规范包括自我规范、示范性规范和指令性规范3部分,三者都能体现个体行为产生的压力;Turner[18]在自我归类理论中提出,员工会将创新责任纳入其组织角色中,这一角色认同有助于促进员工创新行为自我规范的产生。自我规范在与伦理道德相关的行为研究中能够增强理论解释力。责任式创新本质上是创新主体的责任重塑及创新活动与社会伦理的有机结合[19],对员工责任意识提出了更高要求,需要员工在技术创新中融入责任意识,形成自我规范。因此,本研究将新型研发机构员工责任式创新主观规范划分为示范性规范、自我规范和指令性规范3种。

示范性规范主要关注员工对他人态度及行为的感知,作为新型研发机构的一份子,员工责任式创新行为必然受周围人的影响,尤其是管理者、同事及同行业竞争者。一方面,新型研发机构管理者责任式创新理念指引员工开展责任式创新活动,身边同事进行责任式创新的实践会潜在催生其他员工实施责任式创新行为的意愿。因此,员工会在考虑周边人际环境的前提下决定是否实施责任式创新行为,这将对员工责任式创新意愿及行为产生导向作用,激励其采取责任式创新行为;另一方面,员工责任式创新意愿受同行业竞争者行为的影响,当竞争者提高其责任式创新意识时,其研发产品也日益凸显社会责任的要求,并广泛被社会大众接受,这在一定程度上会激发员工的责任式创新意愿,进而将其意愿转化为行为。指令性规范主要是指来自组织及政府等的期望压力。员工在进行责任式创新行为过程中会感知到来自机构制度及政府政策的压力。政府关于推动责任式创新及可持续发展的政策要求对员工责任式创新行为形成了强有力的社会舆论监督和社会责任约束。此外,新型研发机构以推动技术产业化为发展目标,以当地政府政策为目标导向,必然将责任式创新体现在其管理制度体系中,要求员工进行责任式创新,进而实现机构发展目标。员工将来自机构和政府的期望压力转化为其进行责任式创新的意愿和行为。与此同时,责任式创新行为属于员工个体行为,是员工的自我规范。只有员工认为自己是机构的一员且有责任式创新意识,并认为进行责任式创新活动是自己应尽的责任和义务时,才有助于员工创新意愿及行为的产生。基于以上分析,本研究提出如下假设:

H2a:新型研发机构员工责任式创新主观规范对其责任式创新意愿有显著正向影响;

H2b:新型研发机构员工责任式创新主观规范对其责任式创新行为有显著正向影响。

1.3 员工责任式创新行为态度对其责任式创新行为的影响

态度是人们对从事某一特定行为所持有的积极或消极的情感倾向。依据国内外学者研究结果,影响科研人员创新态度因素分为内生性和外生性两种情况[20]。其中,内生性态度来源于员工自身品质,外生性态度来自于外部刺激产生的激励性因素。李广培、吴金华[21]在研究个体绿色创新行为时将科研人员自身特质具体解释为个人价值观,认为价值观是构成行为态度的重要心理基础。就新型研发机构员工责任式创新行为态度而言,亦是如此。新型研发机构员工以实现技术产业化为目标,其技术创新承载了一定的经济价值和社会价值,但技术创新活动可能以某种形式导致社会价值减少。因此,新型研发机构员工在进行科研创新活动时,应是科研价值、经济价值、自身价值和社会价值的有机统一[22],将传统创新转变为责任式创新,主要表现为员工将负责任的社会期望、道德伦理内化为其价值观,从而形成积极创新态度,并将其贯穿于创新活动全过程。因此,员工责任式创新价值取向越积极,越会表现出较强的责任式创新意愿和行为。

诱发员工进行责任式创新行为的外源性态度来源于组织和社会的刺激。依据赫茨伯格的双因素激励理论,将外部影响员工责任式创新行为态度的因素分为激励和保健两大类。其中,激励因素包括来自组织和社会的认可等,保健因素涉及薪水、工作条件等。一方面,科研员工看重通过专业技能获得社会认可。责任式创新体现创新社会满意度,强调社会责任及对科技创新的建构性管理,因此尤其需要社会给予员工特定的认可和激励;另一方面,高回报是驱动员工产生责任式创新积极态度的一个重要因素。员工对创新行为效果的分析,实际上是期望创新能够给自己带来经济及非经济奖励,这种奖励具体表现为组织对员工创新行为的认可、薪资及工作条件保障等。基于此,本研究认为,新型研发机构员工责任式创新行为受组织激励和保健因素的影响,如果员工参与开发的责任式创新产品社会接受度较高、经济效益较好,且能够提高薪资水平、改善员工工作条件、获得同事及领导认可,将促使员工产生积极的责任式创新态度,进而激发员工责任式创新意愿和行为。基于以上分析,本研究提出如下假设:

H3a:新型研发机构员工责任式创新态度对其责任式创新意愿具有显著正向影响;

H3b:新型研发机构员工责任式创新态度对其责任式创新行为具有显著正向影响。

1.4 员工责任式创新意愿对其责任式创新行为的影响

计划行为理论提出,意愿是行为最合适的预测对象[23],表示个人实施特定行为愿意努力的程度。员工进行责任式创新应首先具备责任式创新意愿,并且在责任式创新主观意愿的不断沉淀、积累中,产生责任式创新行为。因此,新型研发机构员工责任式创新意愿越强,就越可能将意愿转化为行动。诸多研究表明,不同领域内个人行为意愿均对行为具有积极作用 [24-25]。基于以上分析,本研究提出如下假设:

H4:新型研发机构员工责任式创新意愿对其责任式创新行为具有显著正向影响。

基于上述假设,本研究构建新型研发机构员工责任式创新行为影响因素指标体系,并以计划行为理论为基础,整合得到本研究理论模型,如图1所示。

2 研究方法

2.1 量表设计

在梳理大量文献及参考国内外研究成果的基础上,本文借鉴成熟量表,邀请新型研发机构管理者、员工及相关学者进行深度讨论,修正相应量表内容,最终开发出与本研究较为契合的测量量表;采用李克特5分测量量表对所有被测变量题项进行测量,1表示“非常不同意”,5表示“非常同意”。

2.1.1 自变量

在对行为态度的测度上,借鉴Phan关于行为态度的量表,并结合员工责任式创新的预测性、响应性、自省性与包容性,体现价值观、社会激励、组织激励3个维度,从中选择具有代表性的4个题项;在度量主观规范量表上,借鉴Cialdini[17]提出的三因子主观规范测量量表中的内容,综合考虑机构、社会等因素对新型研发机构员工的主观规范作用,共设置3个测量题项;责任式创新感知行为控制量表采用Carmeli&Schaubroeck[26]开发的量表内容,体现外部环境和自我效能感两方面的内容,共设置2个题项。

2.1.2 中介变量

本研究采用Choi[27]开发的量表对新型研发机构员工责任式创新意愿进行测量,突出员工责任式创新意愿内涵,共设置4个测量题项。

2.1.3 因变量

员工责任式创新行为量表编制,参考Zhou& George[28]关于创新行为量表的设计,内容上突出员工责任式创新活动预测和监控阶段、省思和协商阶段、评估和反馈阶段特征,共设置3个题项。

2.2 样本选取与数据收集

依据本文研究内容,将研究对象确定为新型研发机构中的研发员工,调研机构为全国范围内被政府认证且发展较好的新型研发机构,主要来自广东省、北京市和江苏省。考虑到调查对象庞大、数据收集困难,为保证问卷随机性、全面性和有效性,本研究采取实地考察和电子邮件调查相结合方式收集数据。本研究调研时间为2018年8月~12月,共发放调查问卷200份,问卷有效率为86%。其中,女性员工占35.3%,男性员工占64.7%;研究生学历及以上人员占50.8%,本科以上学历占71.3%。

3 数据分析与实证结果

3.1 模型信度与效度分析

3.1.1 信度分析

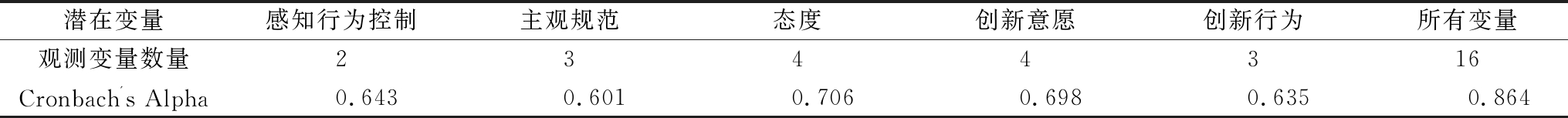

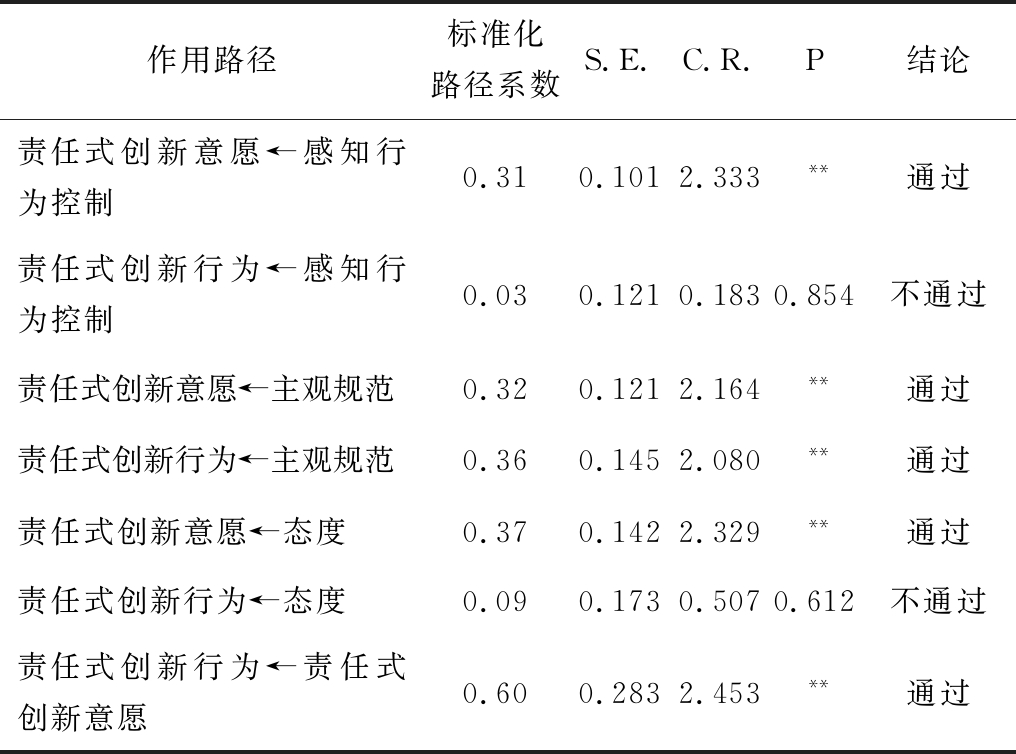

本研究通过测量各潜在变量的Cronbach Alpha系数检验样本数据信度水平,信度分析如表1所示。从中可见,各潜在变量量表与整个量表的Cronbach Alpha系数均大于0.6,说明数据信度水平较高,问卷内部结构较为稳定可靠,表明本研究测量量表基本符合科学研究要求。

表1 量表各潜在变量的Cronbach's Alpha系数

潜在变量感知行为控制主观规范态度创新意愿创新行为所有变量观测变量数量2344316Cronbach's Alpha0.6430.6010.7060.6980.6350.864

3.1.2 效度分析

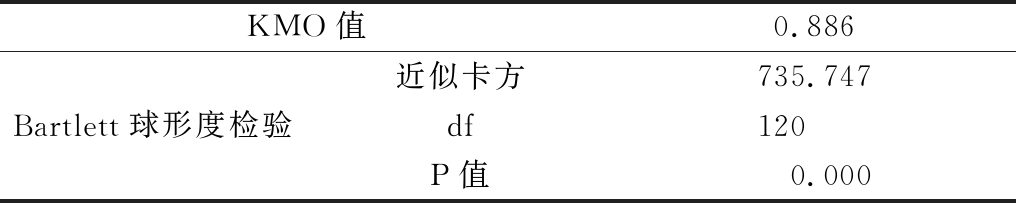

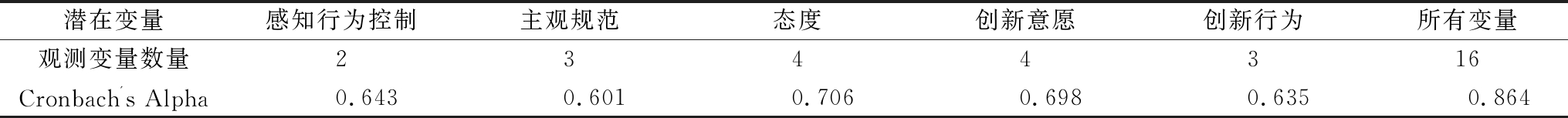

效度通常是指数据表示测量对象的能力,为检验模型结构是否合理,本研究对样本数据进行KMO检验,得出模型KMO值为0.886,如表2所示。由此证明数据已通过效度检验,本研究所选数据具有较好的可靠性。

表2 KMO与Bartlett 球形度检验结果

KMO值0.886近似卡方735.747Bartlett球形度检验df120P值0.000

3.2 结构模型验证结果

3.2.1 拟合度分析

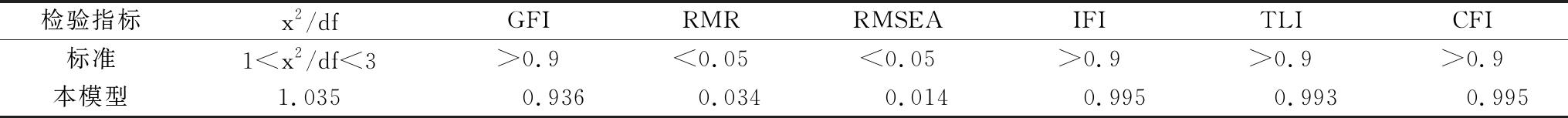

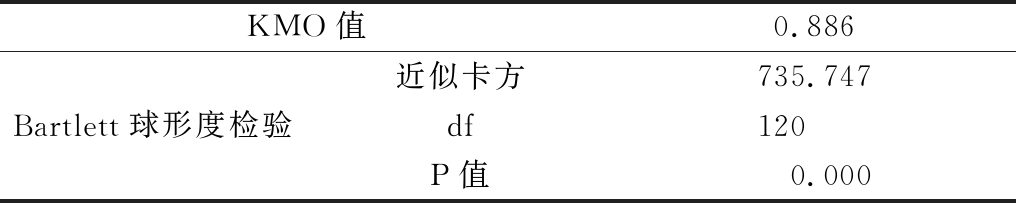

为进一步检验各指标变量能否作为有效潜在变量的测量变量,本研究选取χ2/df、RMSEA、GFI、IFI、TLI、CFI等指标对模型拟合优度进行评估。采用极大似然法估计,同时借鉴众多学者的做法,部分模型拟合指数计算结果如表3所示。由表3可知,被测指标均在标准范围内,说明本研究构建的模型拟合度较好,可以进一步对因素相对重要性进行判断。

3.2.2 假设检验结果

运用结构方程模型软件计算得出参数估计结果,如图2所示。

表3 主要拟合度检验指标值

检验指标x2/dfGFIRMRRMSEAIFITLICFI标准10.9<0.05<0.05>0.9>0.9>0.9本模型1.0350.9360.0340.0140.9950.9930.995

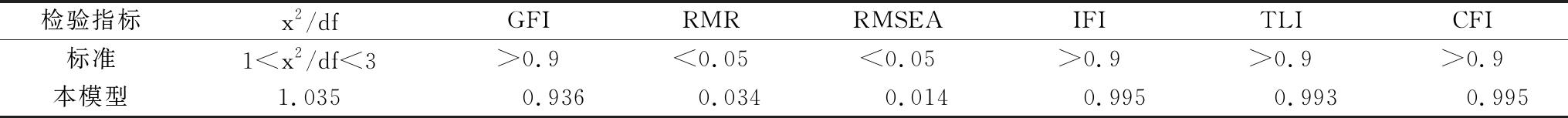

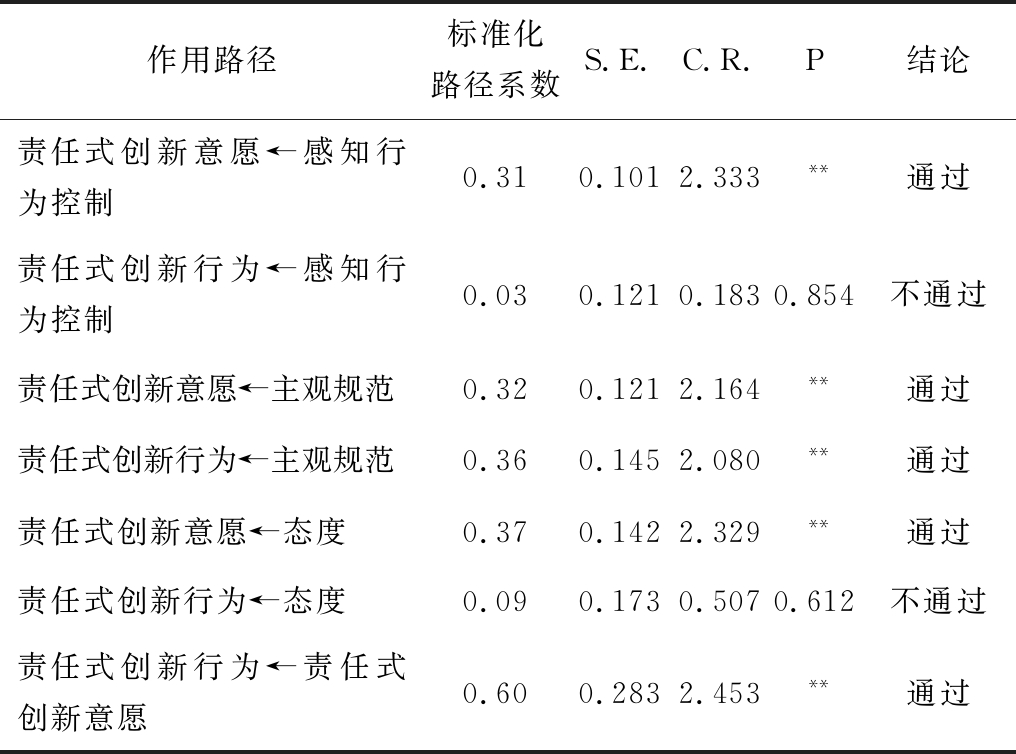

图2体现了模型各参数变量间的路径系数关系。其中,X1~X9表示员工感知行为控制、主观规范和行为态度的观察变量;X10~X16分别表示员工责任式创新意愿和责任式创新行为的观测变量;e1~e16表示各观察变量的残差;err1~err2分别表示责任式创新意愿和责任式创新行为的测量偏差。变量路径系数计算结果见表4,通过建立并分析模型,对本研究所提假设进行检验。

根据图2和表4的假设检验结果,分析如下:新型研发机构员工责任式创新态度、主观规范、感知行为控制对员工责任式创新意愿均有显著正向影响,同时员工责任式创新意愿也正向影响其责任式创新行为,假设H1a、H2a、H2b、H3a、H4得到验证,而感知行为控制、责任式创新态度对员工责任式创新行为均未表现出显著影响作用,假设H1b、H3b未得到验证。

表4 模型路径检验结果

作用路径标准化路径系数S.E.C.R.P结论责任式创新意愿←感知行为控制0.310.1012.333**通过责任式创新行为←感知行为控制0.030.1210.1830.854不通过责任式创新意愿←主观规范0.320.1212.164**通过责任式创新行为←主观规范0.360.1452.080**通过责任式创新意愿←态度0.370.1422.329**通过责任式创新行为←态度0.090.1730.5070.612不通过责任式创新行为←责任式创新意愿0.600.2832.453**通过

注:*代表p<0.05,**代表p<0.01,***代表p<0.001

4 研究结论与启示

4.1 研究结论

本研究以计划行为理论为基础,系统整合影响新型研发机构员工责任式创新行为的因素,构建新型研发机构员工责任式创新行为理论模型,深入探讨新型研发机构员工责任式创新行为形成机理。依据以上实证结果,得出如下4个结论:

(1)员工责任式创新意愿对其责任式创新行为具有显著积极影响。实证结果表明,员工进行责任式创新活动时,应首先具备责任式创新意愿,并且在责任式创新主观意愿的不断沉淀、积累中,逐渐产生责任式创新行为。

(2)员工责任式创新态度对员工责任式创新意愿的形成具有显著正向影响,但对员工责任式创新行为无显著影响。员工责任式创新态度包括内生态度和外生态度两种,其意愿的产生受到自身对责任式创新本身的认同及价值观的影响,员工将社会责任、伦理道德内化为其价值观的一部分,这种内生态度能为员工形成责任式创新意愿提供持续内部心理支持。同时,社会大众对员工责任式创新的认同、赞赏,以及新型研发机构对员工责任式创新行为的物质奖励和精神奖励,均会激发员工责任式创新意愿。而态度并不能直接促进员工责任式创新行为的产生,这是因为态度实际上是员工心理预期的一种表现,员工创新行为结果不确定性、创新行为收益滞后性、利益分配机制不完善性,导致员工对于高度不确定性的责任式创新行为的心理预期往往不乐观。此外,社会大众受自我认知的局限,缺乏对责任式创新行为及产品的了解,这将成为其鼓励员工责任式创新行为的阻碍。

(3)员工主观规范通过指令性规范、示范性规范和自我规范3个方面共同对责任式创新意愿产生影响,其对员工责任式创新意愿的形成及其创新行为的产生具有积极作用。原因在于,员工实施责任式创新行为是其自觉自愿的行为,员工进行机构角色定位时,将责任式创新作为优秀员工的特征,并通过规范自身行为向责任式创新靠拢。在这一过程中,来自机构内部同事、管理者、同行业竞争者及政府创造的责任式创新环境对于员工责任式创新意愿具有积极促进作用。

(4)员工感知行为控制对其责任式创新意愿有显著正向影响,但对其行为的影响作用不显著。这可能是因为,员工对于实施责任式创新活动的自信心激发其产生创新意愿,但在开展责任式创新活动过程中,还需要投入大量资源和时间。员工只有在机构提供优越工作环境的情况下才有信心完成责任式创新活动。

4.2 管理启示

本研究通过实证研究揭示了新型研发机构员工责任式创新行为形成机理,可为政府鼓励新型研发机构实施责任式创新行为、建立科技治理的法律法规提供参考,也可为新型研发机构激发员工责任式创新意愿及行为、提升其社会效益及制定相关规章制度提供借鉴,同时也体现了社会对机构员工创新行为的监督。基于此,本研究从以下3个主体维度提出促进员工责任式创新行为的建议。

4.2.1 政府维度

(1)构建适应性制度体系,促进新型研发机构实现责任式创新发展,弥补政策体系的“碎片化”。本研究发现政府指令性规范对员工责任式创新行为具有一定规范作用。针对科技创新中出现的监督不力现象,政府应出台有利于新型研发机构责任式创新的法律法规,革新新型研发机构管理办法,形成具有地方特色的责任式创新制度,注重对新型研发机构的定期考核和监管,结合信息披露等沟通手段,实现新型研发机构员工责任式创新行为动态管理,为员工营造一个良好的责任式创新环境,激发员工创新意愿。

(2)加强责任式创新活动投入,加大财政支持力度。政府通过在新型研发机构初期投入资金,推动机构责任式研发、员工责任式创新补贴政策的实施,为责任式创新活动开展提供前期保障。同时,调动金融机构参与新型研发机构责任式创新活动的积极性,制定相应贷款扶持政策,进而减轻新型研发机构进行责任式创新活动的资金压力,增强员工开展责任式创新活动的信心。

(3)构建相应的产权保护制度,保障机构人员的责任式创新成果,为员工进行责任式创新营造一个良好环境,增强员工对环境的可控性。政府应制定适当的产权保护制度,促进单方面追求经济效益的传统技术创新模式向兼顾社会、环境、生态的责任式创新模式转变。

4.2.2 机构维度

(1)责任式创新评价应坚持过程导向与结果导向相结合原则,由事后责任追溯转向审慎的过程管控,建立前瞻式预测模型和自省式过程预警机制[29]。新型研发机构应将贯穿于整个创新过程的员工责任式创新行为列入机构奖惩范围,不仅要增强员工对于责任式创新行为的信心及其创新自我效能感,还要建立和完善员工责任式创新行为识别、评估与奖励机制,将社会效果评估结果与利益分配机制挂钩。上述举措能为员工提供生活和工作保障,让员工感到进行责任式创新行为“有利可图”。

(2)采用各种方式激发员工责任式创新积极性,从传统口号宣传转向“示范—习惯—价值内化”发展路径。责任式创新应作为机构文化的一部分,融入到日常创新活动中。依据本研究结果,机构、团队、同事等的责任式创新行为会对员工形成一种潜移默化的示范作用,在示范性规范的影响下,责任式创新会逐渐成为员工的行为习惯,进而促进机构责任式创新文化的形成,这一文化将对员工责任式创新行为起到积极引导作用。而且,责任式创新也会内化为员工价值观,成为其自我规范的一部分,从而保证责任式创新行为的持续性。

(3)培育员工责任式创新意识,增强其责任式创新信心。新型研发机构通过组织相关培训、交流,拓宽员工与社会大众及各学科人员交流渠道,加深员工对责任式创新行为的了解,进而提升员工责任式创新自我效能感,提高其对责任式创新活动的胜任力和感知能力,降低阻碍因素对员工的影响,这在一定程度上能够提高员工责任式创新意愿,促使其产生持续的责任式创新行为。

4.2.3 社会维度

新型研发机构责任式创新的核心要旨是技术创新满足社会大众期望,即具有较高的社会接受度。社会大众作为科技成果的使用者,有权利和义务在创新过程中表达自身观点,并监督创新行为是否符合责任式创新要求。具体来说,在技术创新构想产生后,应采取听证会等方式邀请拥有不同价值观的社会大众对构想进行讨论,对可能出现的不良后果进行预测,并提出切实可行的建议,为员工进行创新活动提供指导;在技术创新活动过程中,应鼓励跨学科合作,邀请社会学家等利益相关者加入,对员工创新活动进行监督,将各方合理利益诉求纳入责任式创新活动考虑范围,这在一定程度上体现了员工的自省性和包容性,有利于促进员工责任式创新行为的产生;在技术推广应用阶段,社会大众应充分发挥其监督作用,积极向有关部门反馈结果,新型研发机构员工根据反馈情况适时调整与重塑创新价值和方向,为创新成果在责任式创新范式下的推广提供保障。

参考文献:

[1] 张艳菊.大数据时代情报研究的责任担当风险与责任式创新框架[J].情报理论与践,2017,40(3):9-13+19.

[2] 谈力,陈宇山.广东新型研发机构的建设模式研究及建议[J]. 科技管理研究,2015,35(20):45-49.

[3] 夏太寿,张玉赋,高冉晖,等.我国新型研发机构协同创新模式与机制研究——以苏粤陕6家新型研发机构为例[J].科技进步与对策,2014,31(14):13-18.

[4] 陈少毅,吴红斌.创新驱动战略下新型研发机构发展的问题及对策[J].宏观经济管理,2018(6):43-49.

[5] 周丽.高校新型研发机构“四不像”运行机制研究[J].技术经济与管理研究,2016(7):39-43.

[6] 朱建军,蔡静雯,刘思峰,等.江苏新型研发机构运行机制及建设策略研究[J].科技进步与对策,2013,30(14):36-39.

[7] 陈红喜,姜春,袁瑜,等.基于新巴斯德象限的新型研发机构科技成果转移转化模式研究——以江苏省产业技术研究院为例[J].科技进步与对策,2018,35(11):36-45.

[8] 周恩德,刘国新.我国新型研发机构创新绩效影响因素实证研究——以广东省为例[J].科技进步与对策,2018,35(9):42-47.

[9] 梅亮,陈劲,李福嘉.责任式创新:“内涵—理论—方法”的整合框架[J].科学学研究,2018,36(3):521-530.

[10] AJZEN I. Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior[J]. Journal of Applied Social Psychology, 2002, 32(4): 665-683.

[11] AJZEN I, FISHBEIN M. The influence of attitudes on behavior // ALBARRACIN D, JOHNSON B T, ZANNA M P, et al.The handbook of attitudes[M]. Mahwah: Erlbaum, 2005.

[12] KRAFT P, RISE J, SUTTON S, et al. Perceived difficulty in the theory of planned behavior: perceived behavioral control or effective attitude[J]. British Journal of Social Psychology, 2005,44(1):479-496.

[13] TIERNEY P,S M FARMER. Creative self-efficacy: its potential antecedents and relationship to creative performance[J]. Academy of Management Journal, 2002(6):1137-1148.

[14] 张毅,游达明.科技型企业员工创新意愿影响因素的实证研究——基于TPB视角[J].南开管理评论,2014,17(4):110-119.

[15] 王楠,张立艳,王洋.创新自我效能感对创新行为的影响:多重中介效应分析[J].心理与行为研究, 2016, 14(6): 811-816.

[16] 顾远东,彭纪生.创新自我效能感对员工创新行为的影响机制研究[J].科研管理,2011,32(9):63-73.

[17] CIALDINI R B, KALLGREN, et al. A focus theory of normative conduct: a theoretical refinement and reevaluation of the role of norms in human behavior[J]. Advances in Experimental Social Psychology, 1991, 24(1): 201-234.

[18] HARRISON D A. Volunteer motivation and attendance decisions: competitive theory testing in multiple samples from a homeless shelter[J]. Journal of Applied Psychology, 1995, 80(3): 371-385.

[19] 张春美.“负责任创新”的伦理意蕴及公共政策选择策略[J].自然辩证法研究,2016,32(9):32-36.

[20] PHAN P H, WONG P K, WANG C. Antecedents to entrepreneurship among university students in singapore: beliefs, attitudes and background[J]. Journal of Enterprising Culture, 2002,10(2):151-174.

[21] 李广培,吴金华.个体视角的绿色创新行为路径:知识共享的调节效应[J].科学学与科学技术管理,2017,38(2):100-114.

[22] 郭冲辰. 技术异化论[M]. 沈阳:东北大学出版社, 2004.

[23] HAGGER M S, CHATZISARANTIS N L D. A metaanalytic of the theories of reasoned and planned behavior in physical activity: predictive validity and the contribution of additional variable[J]. Journal of Sports & Exercise Psychology, 2002,24(1):3-32.

[24] VRIES D R E. Explaining knowledge sharing: the role of team communication styles, job satisfaction, and performance beliefs[J]. Communication Research, 2006, 33(2):115-135.

[25] REYCHAV I, WEISBERG J. Bridging intention and behavior of knowledge sharing[J]. Journal of Knowledge Management, 2010, 14(2):285-300.

[26] CARMELI A, SCHAUBROECK J. The influence of leaders" and other referents" normative expectations on individual involvement in creative work[J]. Leadership Quarterly, 2007, 18(1):0-48.

[27] CHOI J M. Individual and contextual dynamics of innovation-use behavior in organizations[J]. Human Performance, 2004,17(4):397-414.

[28] GEORGE Z J M. When job dissatisfaction leads to creativity: encouraging the expression of voice[J]. The Academy of Management Journal, 2001, 44(4):682-696.

[29] 薛桂波,赵一秀.基于“负责任创新”的欧盟科技政策转型及启示[J].中国科技论坛,2017(4):172-177.

[30] 易开刚,孙旭璟.基于战略性社会责任视角的企业开放式创新:耦合模式与管理路径新选择[J].科技进步与对策,2014,31(10):61-65.

[31] 薛桂波,赵一秀.“责任式创新”框架下科技治理范式重构[J].科技进步与对策,2017,34(11):1-5.

[32] 于晶,刘盛博,王前.大连高新技术园区负责任创新模式研究[J].科技进步与对策,2015,32(14):36-40.

[33] 刘战雄.负责任创新研究综述:背景、现状与趋势[J].科技进步与对策,2015,32(11):155-160.

(责任编辑:王敬敏)

![]()