0 引言

20世纪80年代以来,经济全球化竞争日益剧烈,污染密集型企业纷纷从发达国家“逃离”到发展中国家,导致发展中国家环境状况不断恶化,沦为“污染天堂”[1]。毋庸置疑,中国经济在高速增长的同时,也付出了巨大的资源、环境及社会福利代价。然而,也有不少中国企业通过实施环境知识管理、积极参与绿色创新实践,提高资源利用效率,创造出更大的先发优势[2]。例如,比亚迪积极发展新能源汽车,构建汽车智慧生态系统,营造环境知识共享氛围,进而建立持续绿色竞争优势;吉利着力打造环境友好型生产线,重视资源节约和环境保护,绿色创新已成为其创造经济效益的重要方式。

理论上,知识学习是促进企业持续创新的主要因素[3],对企业绩效具有正向影响[4]。随着问题驱动式绿色创新研究日益兴起,有学者将知识学习纳入绿色创新研究框架体系[5],并将环境知识学习和绿色创新行为视为预测环境绩效的关键变量[6]。Kolk & Pinkse[7]认为,环境知识学习有助于企业持续改进环境决策支持系统,促进企业绿色创新行为,是一种重要的能力;King & Lenox[8]则认为,绿色创新行为能降低环境管理的边际成本,改进企业环境绩效,有利于企业建立绿色竞争优势。

然而,既有研究仍存在以下不足:①偏重于外在环境规制对企业绿色创新行为的影响[9],对企业绿色创新行为的内在形成机制关注较少;②分别探讨组织学习或环境管理对提升企业可持续竞争优势的作用,基于二者融合视角的研究相对缺乏;③局限于环境知识学习[5]或绿色创新行为[10]对环境绩效的直接影响,对三者间的内在作用路径探讨不够深入。鉴于此,本文从组织学习理论与环境管理理论融合视角出发,以环境知识学习为前置变量、绿色创新行为为中介变量,构建环境知识学习影响环境绩效的理论模型,利用长三角地区367家制造企业数据进行实证检验,以期为企业实施绿色创新战略提供决策支持。

1 理论基础与研究假设

1.1 环境知识学习与绿色创新行为

绿色创新源于企业创新行为相关研究,可追溯到可持续发展模型和生态创新理论[11]。绿色创新研究往往是问题驱动的——在环境问题日趋严峻的情境下,实施绿色创新战略已成为各国政府、学术界和企业界的共识。绿色创新是一个兼具内生驱动和外部回应的概念,既具有创新的新颖性和价值性等特征,更强调资源节约和环境改善等属性。绿色创新行为是企业在产品创新与生产制造过程创新中,为实现资源节约和环境友好而进行的有关污染防治、能源节约、绿色产品设计和废物循环利用等环境改善与创新活动[12]。

知识学习是促进企业持续创新的主要因素[3],环境知识学习则是知识学习理论在环境管理领域的拓展,体现了企业获取、保持、传递、创造和利用环境知识的能力[13]。遵循这一理论逻辑,环境知识可视为绿色产品和绿色技术创新的基础,环境知识学习是影响企业绿色创新行为的重要前置变量。绿色创新过程具有复杂性,只有环境知识与环保行为相联系,才能有效激发绿色创新行为[6]。环境知识学习可以有效改善环境与产品质量,进而实现节能减碳,帮助企业应对复杂环境问题,因而对其绿色创新行为具有正向影响[13]。

依据经典的知识学习维度划分方法,可将环境知识学习划分为环境知识探索性学习和环境知识利用性学习两个维度。前者是企业识别、获取和吸收新的环境知识的能力,后者是企业重新配置和杠杆运用既有环境知识的能力。相对于一般知识而言,环境知识涉及企业对环境问题、环境技术和环境治理的前瞻性认知,复杂性和缄默性特征更显著。探索性学习关注外部知识获取及吸收,有利于打破创新路径依赖[14];利用性学习强调对企业内外部知识的重新配置和杠杆运用,能提升创新行为效果[15]。将组织学习理论应用于绿色创新研究,能充分解释环境知识学习与绿色创新行为间的关系。基于此,提出如下假设:

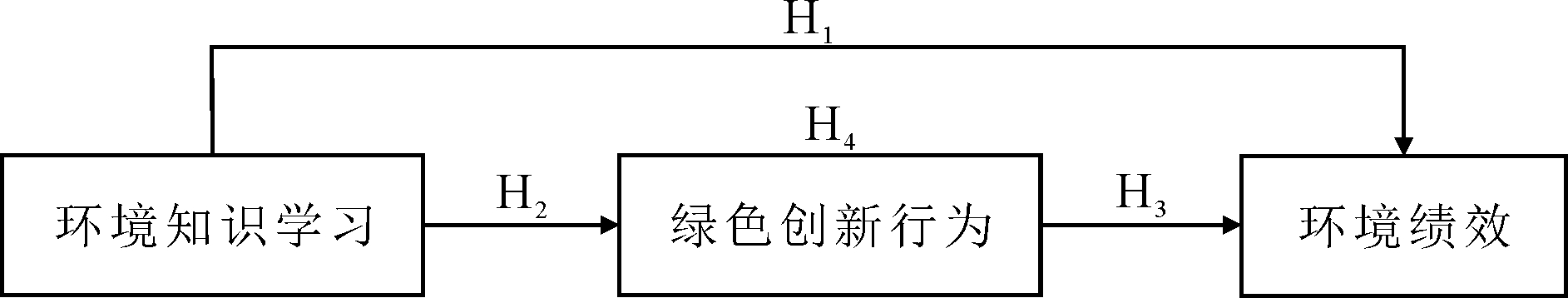

H1:环境知识学习对绿色创新行为有正向影响。

H1a:环境知识利用性学习对绿色创新行为有正向影响;

H1b:环境知识探索性学习对绿色创新行为有正向影响。

1.2 环境知识学习与环境绩效

在瞬息万变的知识经济时代,企业生存与发展离不开对现有知识的挖掘与利用能力,以及通过探索式学习创造新知识的能力,因而探索性和利用性学习均对企业绩效产生正向线性影响[4]。知识学习为环境管理研究提供了新视角,企业环境管理有必要引入知识学习的相关理念。早期研究认为,环境绩效与企业绩效是两个相互排斥的概念[16]。新近研究则认为,环境绩效具有战略性和长远性,更有助于为企业构筑起绿色竞争优势并支撑企业长远发展[8]。大量实证研究表明,解决环境问题能为企业带来良好的财务绩效[17]。进一步地,Cortes等[5]指出,知识学习可以改善环境决策支持系统,使错误决策的负面冲击最小化,使决策绩效最大化。环境知识学习通过改善知识获取、分享与再利用方式,帮助企业解决错综复杂的环境问题,进而増加环保产品销量,使企业利润最大化[18]。

探索性和利用性学习都可以促进组织内部创造性想法的产生,进而提升整体绩效水平。同样,环境知识的探索性和利用性学习也可以成为企业了解环境、发展社会可持续经营的重要路径[19]。其中,环境知识利用性学习是对现有绿色技术的连续性改进,具有创新速度快、成本低和风险小等特点,能在短期内提升财务绩效;环境知识探索性学习能为企业创造出差异化的绿色竞争优势,帮助企业获得长期绩效[20]。基于此,提出如下假设:

H2:环境知识学习对环境绩效有正向影响。

H2a:环境知识利用性学习对环境绩效有正向影响;

H2b:环境知识探索性学习对环境绩效有正向影响。

1.3 绿色创新行为与环境绩效

创新管理学者认为创新行为对环境绩效具有重要影响。遵循这一理论观点,绿色创新行为同样可视为影响环境绩效不可或缺的重要因素,能为企业带来许多有形或无形效益[10]。绿色创新行为有助于企业有效应对各种环境问题,降低声誉受损的风险,进而改善环境管理绩效[21]。一方面,将绿色理念融入产品设计、改善和创新环节,设计并生产可回收、可重复使用的产品,能减少自然资源浪费,降低对环境的威胁与冲击[22];另一方面,基于产品和生产流程改进的绿色创新行为,有助于节能降耗,进而提高环境绩效[23]。

有学者认为,持有环保理念的企业通过减少原料浪费、采用有效率的营运程序降低成本,通常具有更高的市场占有率。因此,旨在节能、降耗、减少污染、改善环境质量的绿色创新行为对环境绩效具有正向促进作用,不仅能降低成本,还能够提高公司财务绩效与股东价值。Marchi[22]认为,企业投资污染防治设备可以提高财务绩效,污染预防努力程度与环境绩效正相关。因此,绿色创新行为可以降低环境管理的边际成本,进而改进企业环境绩效表现[8]。基于此,提出如下假设:

H3:绿色创新行为对环境绩效有正向影响。

1.4 绿色创新行为的中介作用

组织学习可以促进企业创新,进而提升企业整体绩效[3],即组织学习通过创新行为间接影响环境绩效。环境管理与知识管理融合发展是绿色创新时代的新趋势,企业将环境知识应用于绿色创新,能有效促进环境绩效提升[24]。然而,早期研究侧重于分别考察环境知识学习或绿色创新行为对环境绩效的直接影响效应,忽略了可能中介环境知识学习与环境绩效关系的其它因素。因此,企业主观行为可能在环境知识学习与环境绩效的关系中发挥中介作用,而绿色创新行为是解释环境知识学习与环境绩效间关系的有效视角[25]。

黄晓杏等[10]认为,绿色创新行为在环境知识学习能力支持下,能有效降低绿色知识流动成本,提升绿色技术创新效率,使企业通过高溢价获得超额利润回报。在绿色创新过程中,企业需要不断获取外部知识,并对内外部知识加以整合、利用,形成绿色创新理念、方向和行为模式,4进而提升市场绩效和财务绩效。环境知识具有隐蔽性,其有效分享可以激发企业绿色创新行为,进而提升环境绩效。因此,环境知识学习需要辅以绿色创新行为才能对环境绩效产生影响,绿色创新行为对环境绩效发挥着更为重要的作用[13]。基于此,提出如下假设:

H4:绿色创新行为在环境知识学习和环境绩效之间起中介作用。

H4a:绿色创新行为在环境知识利用性学习和环境绩效之间起中介作用;

H4b:绿色创新行为在环境知识探索性学习和环境绩效之间起中介作用。

综上所述,构建环境知识学习、绿色创新行为与环境绩效的关系模型如图1所示。

2 研究设计

2.1 样本与数据收集

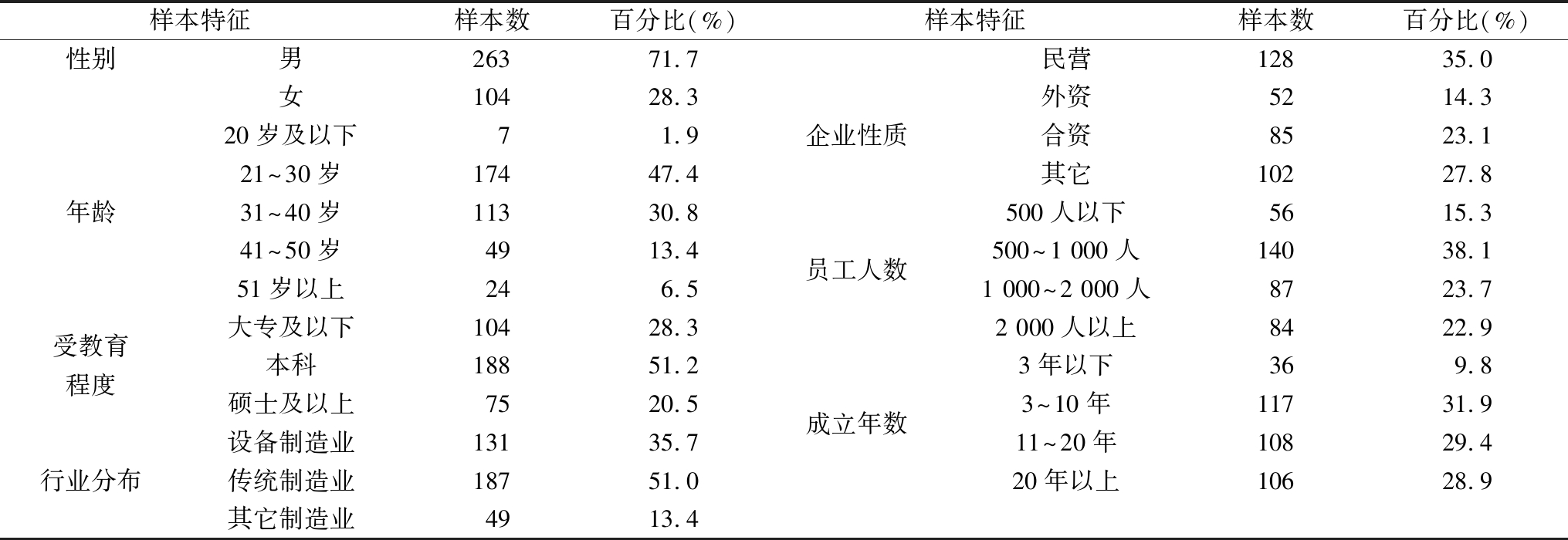

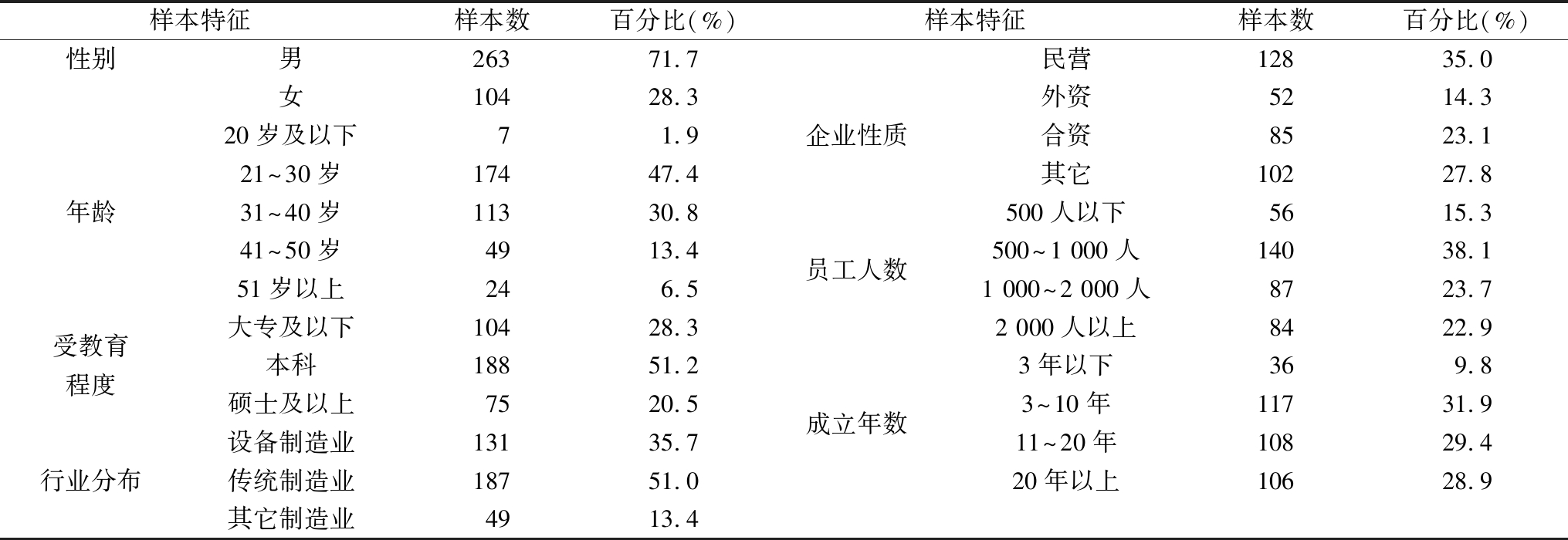

中国经济高速增长,但资源环境形势日趋严峻。就全国而言,长三角地区制造业发展较早,其面临的资源环境约束更为突出、备受关注[26]。因此,选取长三角地区(上海、江苏和浙江3省市)500家制造业企业为研究样本,通过问卷调查法收集数据。此次调研共发放问卷500份,回收453份,有效问卷367份,有效回收率为73.4%,样本特征如表1所示。

表1 样本特征

样本特征样本数百分比(%)样本特征样本数百分比(%)性别男26371.7民营12835.0女10428.3外资5214.320岁及以下71.9企业性质合资8523.121~30岁17447.4其它10227.8年龄31~40岁11330.8500人以下5615.341~50岁4913.4员工人数500~1 000人14038.151岁以上246.51 000~2 000人8723.7大专及以下10428.32 000人以上8422.9受教育程度本科18851.23年以下369.8硕士及以上7520.5成立年数3~10年11731.9设备制造业13135.711~20年10829.4行业分布传统制造业18751.020年以上10628.9其它制造业4913.4

2.2 变量测量

为提高量表信度和效度,借鉴相关文献中的成熟量表,所有题项均采用李克特5点计分法,1表示“完全不同意”,5表示“完全同意”。

(1)环境知识学习。借鉴Lee等[27]的量表,从环境知识利用性学习和环境知识探索性学习两个维度进行测量,共设7个题项。其中,利用性环境知识学习包括“您会将新接受的绿色环保知识运用到贵公司的经营管理工作”等3个题项,环境知识探索性学习包括“贵公司能有效地利用会议讨论的方式来获取绿色环保方面的信息与建议”等4个题项。

(2)绿色创新行为。借鉴Klassen等[28]和Chen等[29]的研究,从绿色产品创新和绿色技术创新两个维度进行测量,共8个题项。其中,绿色产品创新包括“贵公司在设计新产品时,会选择污染最少、消耗资源最少的材料”等4个题项,绿色技术创新包括“贵公司在产品制造过程中,会致力于降低自然资源与能源的耗损”等4个题项。

(3)环境绩效。借鉴Halt等[3]和程发新等[30]的量表,共6个题项,包括“贵公司因重视绿色环保,减少了原料使用成本”、“贵公司因重视绿色环保,可以有效节约能源”等6个题项。

(4)控制变量。将企业规模、成立年数设为控制变量,以排除其对环境知识学习、绿色创新行为以及环境绩效等变量的潜在影响。用企业员工人数表征企业规模共分为4档,1表示企业员工人数在500人以下,4表示企业员工人数在2 000人以上;将成立年数也分为4档,1表示企业成立年数在3年以下,4表示企业成立年数在20年以上。

3 实证分析

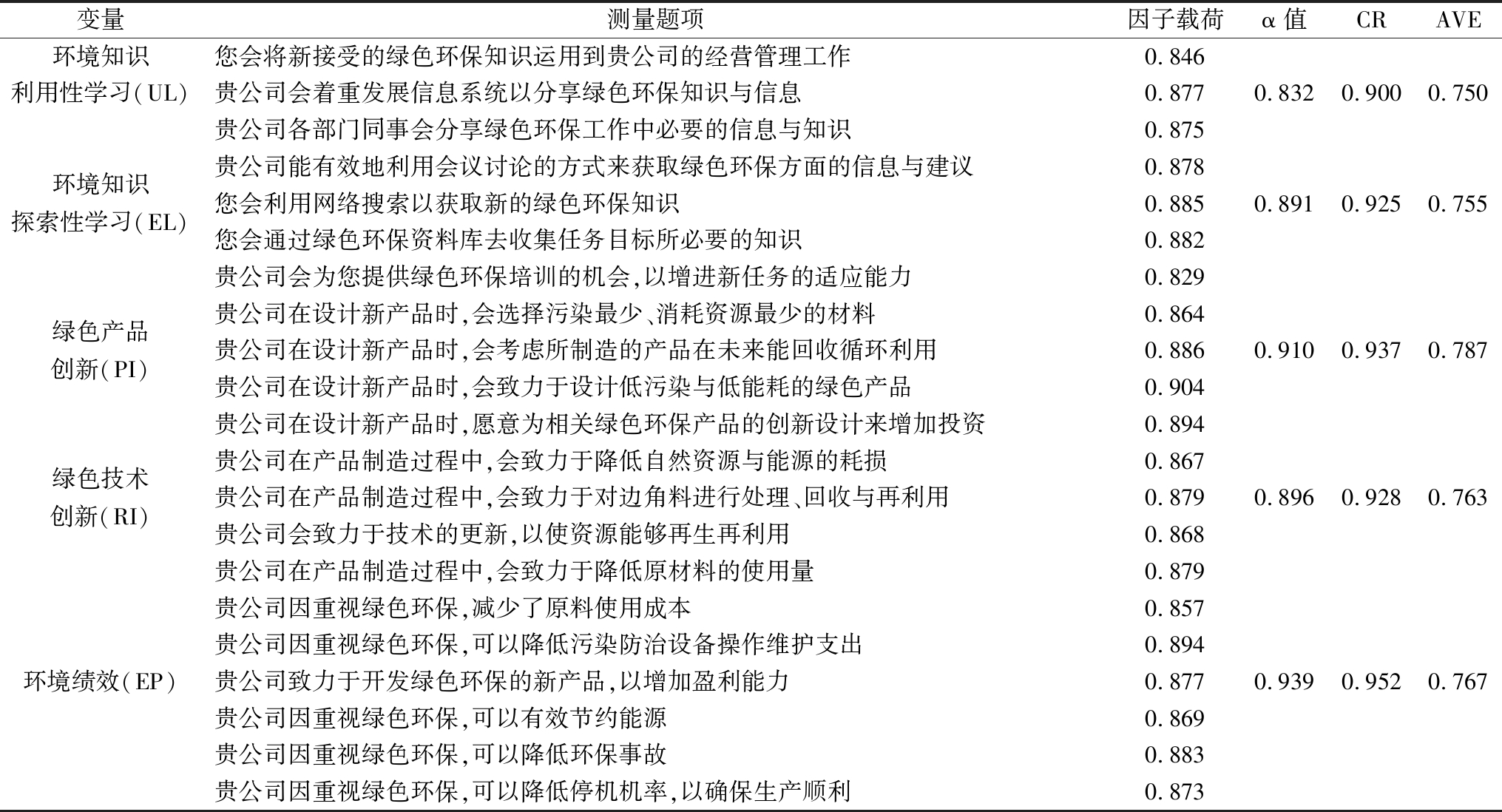

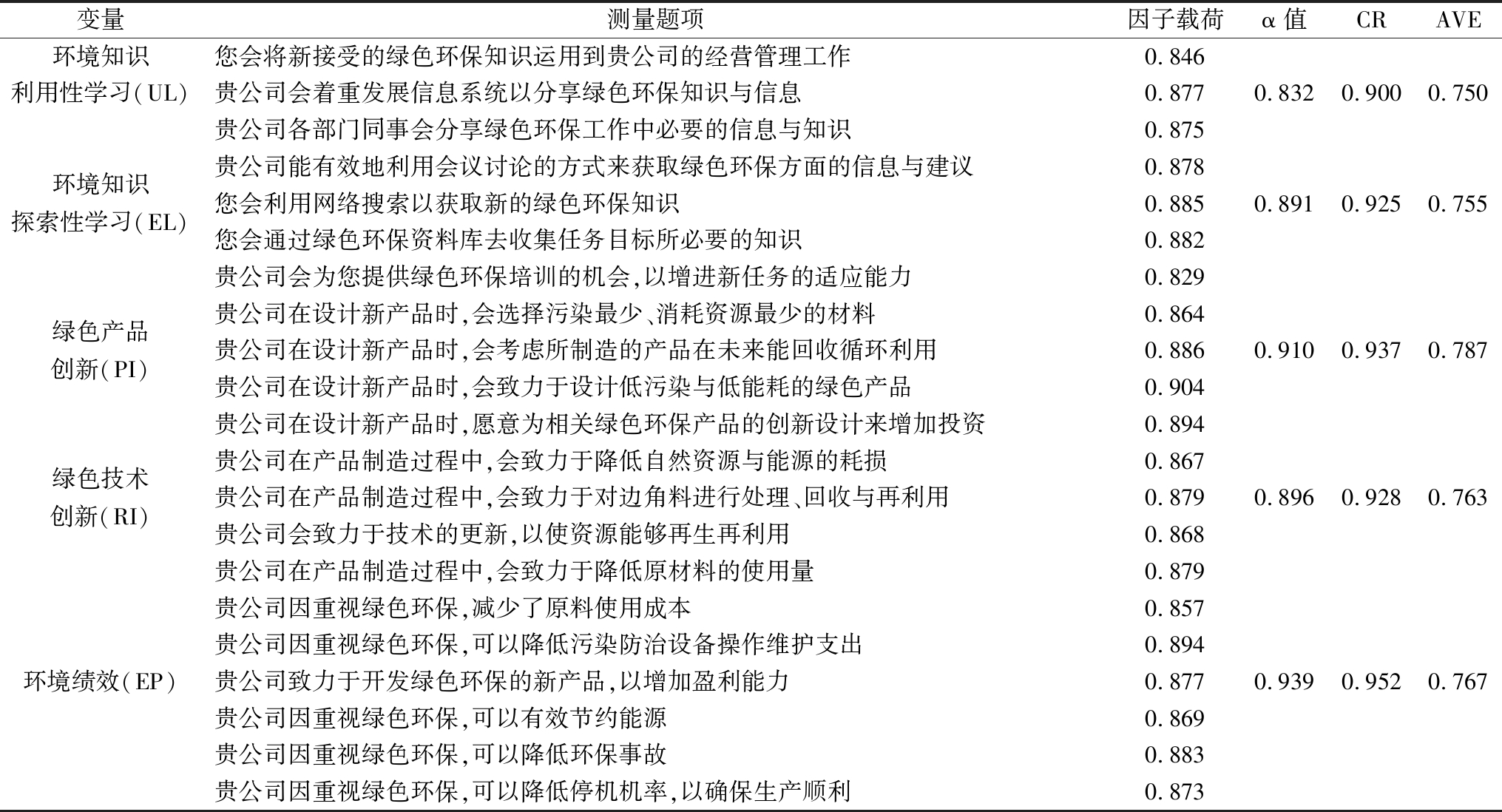

3.1 信度与效度检验

本文采用Cronbach's α系数和组合信度CR指标进行信度检验,结果如表2所示,各潜在变量的α系数和组合信度CR均大于0.7,说明量表具有较好的信度,各变量累计解释方差均大于75%。本文采用因子载荷、AVE进行收敛效度检验,所有题项的因子载荷均大于0.8,AVE值大于0.7,说明量表具有良好的收敛效度。表4为变量描述性统计、相关系数结果,可见各变量的AVE平方根均大于其与其它变量的相关系数,表明整体量表的区分效度较好。

表2 量表信度与效度检验结果

变量测量题项因子载荷α值CRAVE环境知识您会将新接受的绿色环保知识运用到贵公司的经营管理工作0.846利用性学习(UL)贵公司会着重发展信息系统以分享绿色环保知识与信息0.8770.8320.9000.750贵公司各部门同事会分享绿色环保工作中必要的信息与知识0.875贵公司能有效地利用会议讨论的方式来获取绿色环保方面的信息与建议0.878环境知识探索性学习(EL)您会利用网络搜索以获取新的绿色环保知识0.8850.8910.9250.755您会通过绿色环保资料库去收集任务目标所必要的知识0.882贵公司会为您提供绿色环保培训的机会,以增进新任务的适应能力0.829贵公司在设计新产品时,会选择污染最少、消耗资源最少的材料0.864绿色产品创新(PI)贵公司在设计新产品时,会考虑所制造的产品在未来能回收循环利用0.8860.9100.9370.787贵公司在设计新产品时,会致力于设计低污染与低能耗的绿色产品0.904贵公司在设计新产品时,愿意为相关绿色环保产品的创新设计来增加投资0.894贵公司在产品制造过程中,会致力于降低自然资源与能源的耗损0.867绿色技术创新(RI)贵公司在产品制造过程中,会致力于对边角料进行处理、回收与再利用0.8790.8960.9280.763贵公司会致力于技术的更新,以使资源能够再生再利用0.868贵公司在产品制造过程中,会致力于降低原材料的使用量0.879贵公司因重视绿色环保,减少了原料使用成本0.857贵公司因重视绿色环保,可以降低污染防治设备操作维护支出0.894环境绩效(EP)贵公司致力于开发绿色环保的新产品,以增加盈利能力0.8770.9390.9520.767贵公司因重视绿色环保,可以有效节约能源0.869贵公司因重视绿色环保,可以降低环保事故0.883贵公司因重视绿色环保,可以降低停机机率,以确保生产顺利0.873

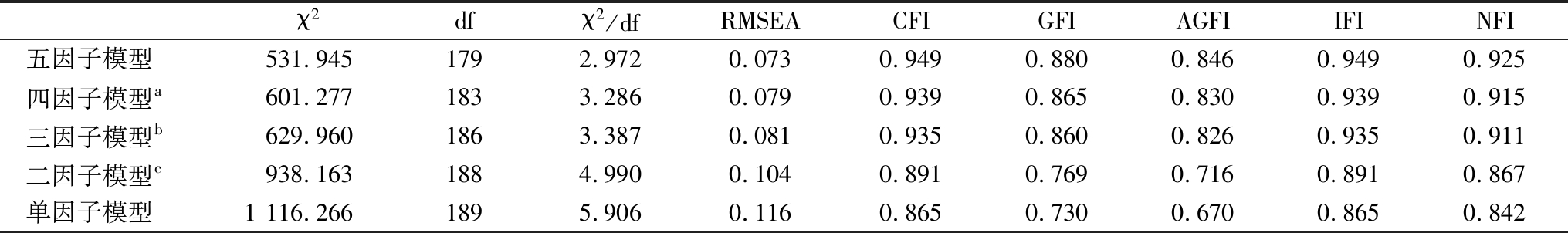

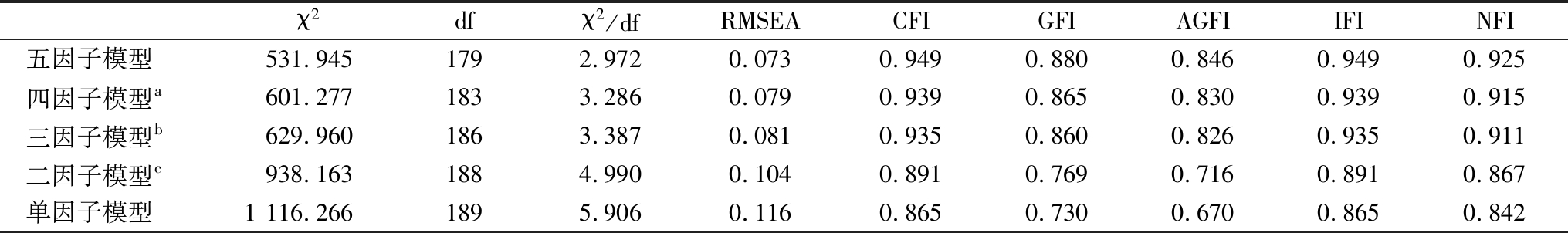

为了进一步检验环境知识利用性学习、环境知识探索性学习、绿色产品创新、绿色技术创新和环境绩效之间的区分效度以及量表的各个测量参数,本文采用AMOS 24.0对上述变量进行验证性因子分析。通过比较发现,本文所有变量构成的五因子模型(χ2/df=2.972<3;RMSEA=0.073<0.080;CFI=0.949>0.900;GFI=0.880>0.800;AGFI=0.846>0.800;IFI=0.946>0.900;NFI=0.925>0.900)拟合效果较好,且优于其它模型的整体拟合效果(见表3),说明五个潜因子具有良好的区分效度。

表3 验证性因子分析结果

χ2dfχ2/dfRMSEACFIGFIAGFIIFINFI五因子模型531.9451792.9720.0730.9490.8800.8460.9490.925四因子模型a601.2771833.2860.0790.9390.8650.8300.9390.915三因子模型b629.9601863.3870.0810.9350.8600.8260.9350.911二因子模型c938.1631884.9900.1040.8910.7690.7160.8910.867单因子模型1 116.2661895.9060.1160.8650.7300.6700.8650.842

注:a环境知识利用性学习和环境知识探索性学习合并;b环境知识利用性学习和环境知识探索性学习合并,绿色产品创新和绿色技术创新合并;c 环境知识利用性学习、环境知识探索性学习和环境绩效合并,绿色产品创新和绿色技术创新合并;受篇幅限制,仅列举部分模型

3.2 同源性偏差检验

借鉴Podsakoff & Organ的观点[31],采用Harman单因子检测所获数据的同源性偏差情况。通过对所有变量进行未旋转的探索性因子分析,共得到3个特征值大于1的因子。其中,第一主成分是38.9%,说明最大因子仅解释了38.9%的变异,本次调研数据不存在同源性偏差问题。

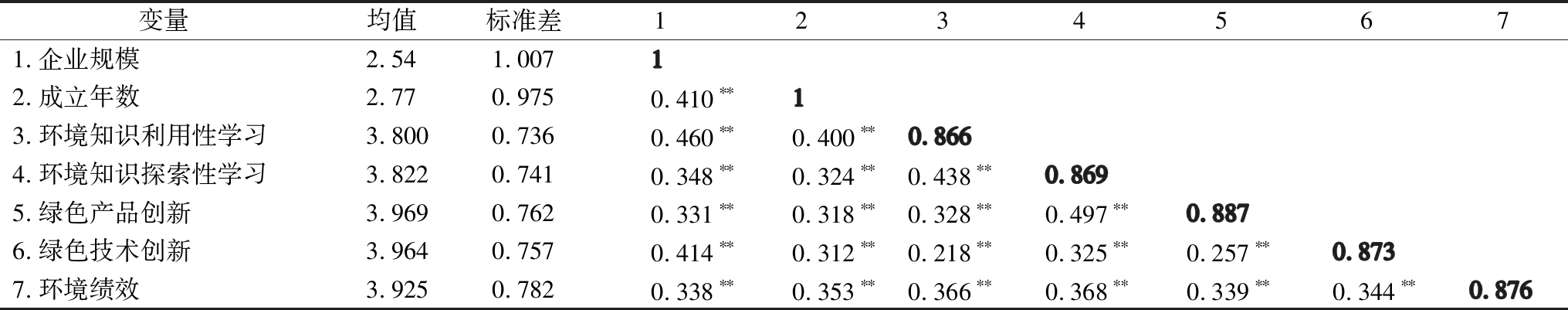

3.3 描述性统计与相关性分析

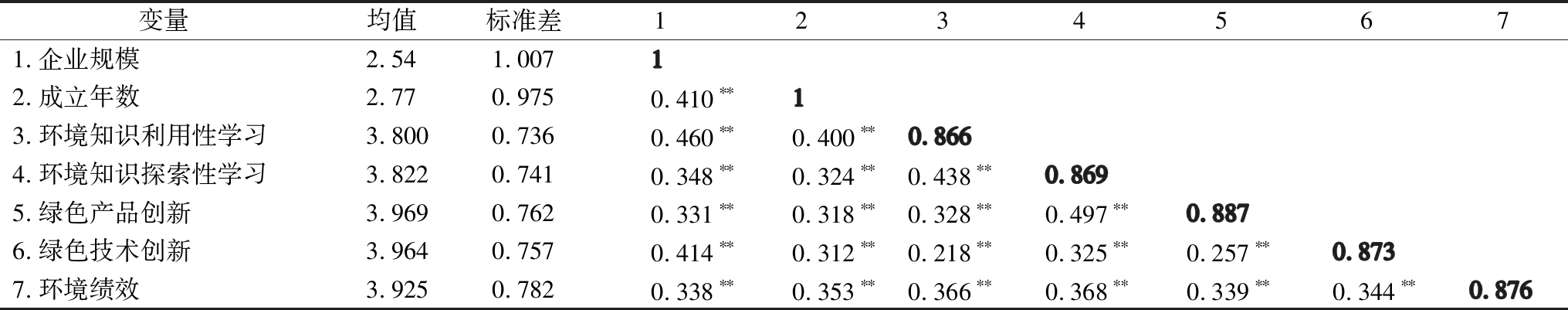

环境知识利用性学习、环境知识探索性学习、绿色产品创新、绿色技术创新和环境绩效各变量的均值、标准差及相关系数如表4所示,可见各研究变量之间均存在显著相关关系。进一步地,多重共线性检验结果显示,各回归模型解释变量的VIF最大值分别为1.772、2.328、2.532和2.561,低于临界值3,说明变量之间不存在严重的多重共线性问题。上述结果初步验证了本文提出的假设,为进一步回归分析奠定了基础。

3.4 回归分析

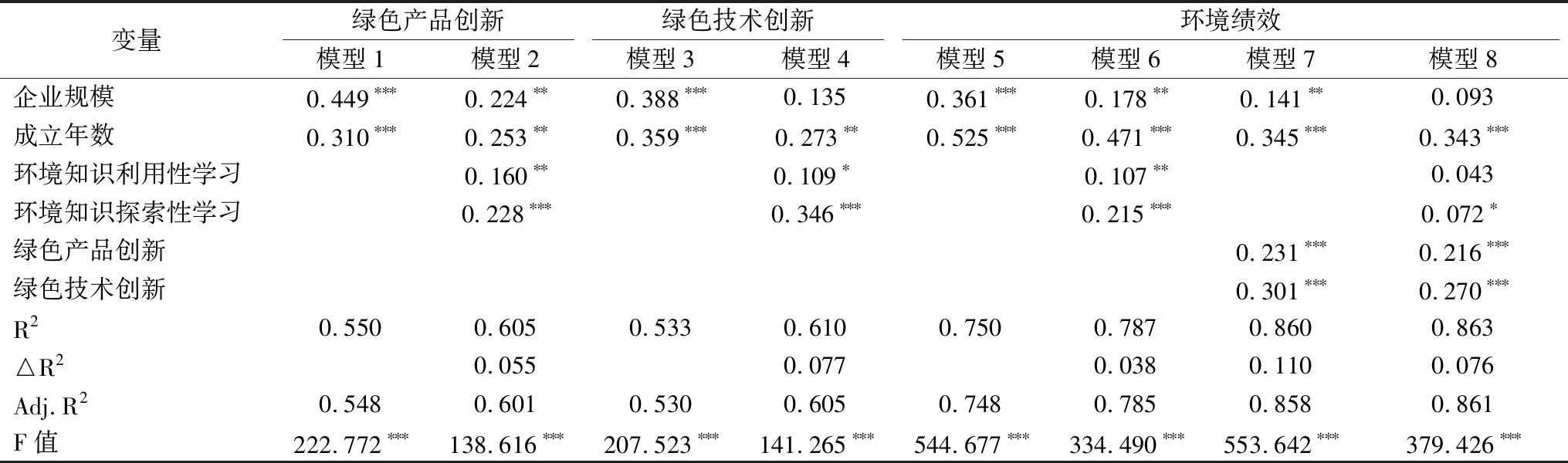

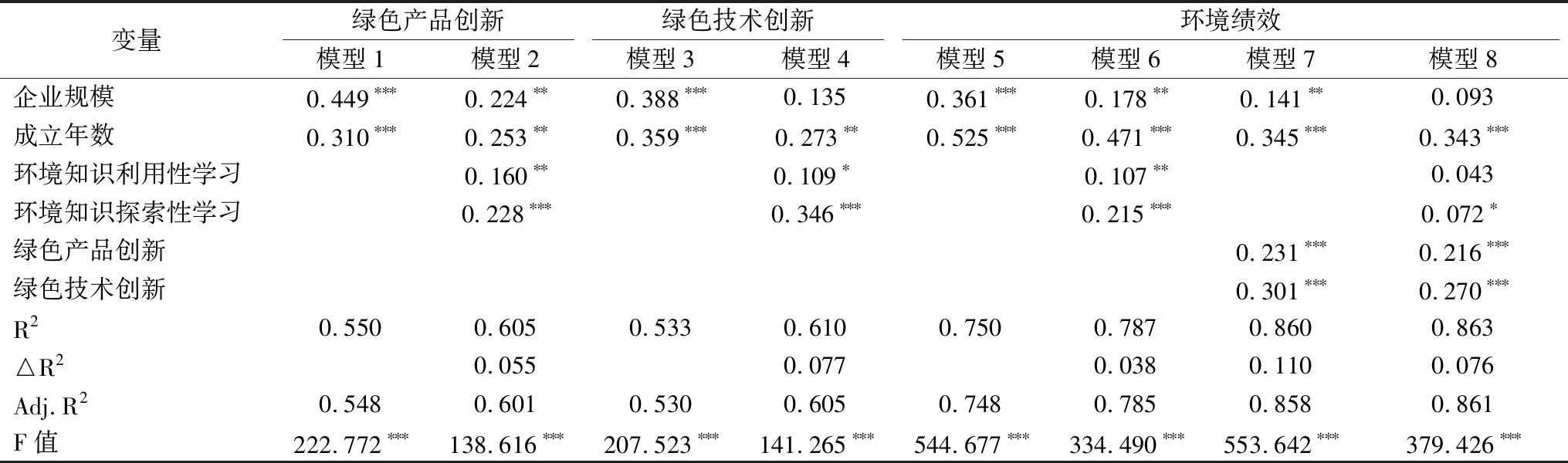

本文在控制员工人数和企业成立年数的基础上,使用SPSS 24.0软件,通过多元回归分析进行假设检验,结果如表5所示。

表4 各变量描述性统计与相关分析结果

变量均值标准差12345671.企业规模2.541.00712.成立年数2.770.9750.410∗∗13.环境知识利用性学习3.8000.7360.460∗∗0.400∗∗0.8664.环境知识探索性学习3.8220.7410.348∗∗0.324∗∗0.438∗∗0.8695.绿色产品创新3.9690.7620.331∗∗0.318∗∗0.328∗∗0.497∗∗0.8876.绿色技术创新3.9640.7570.414∗∗0.312∗∗0.218∗∗0.325∗∗0.257∗∗0.8737.环境绩效3.9250.7820.338∗∗0.353∗∗0.366∗∗0.368∗∗0.339∗∗0.344∗∗0.876

注:*表示P<0.05,**表示P<0.01;对角线粗体值为AVE平方根

表5 回归分析结果

变量绿色产品创新绿色技术创新环境绩效模型1模型2模型3模型4模型5模型6模型7模型8企业规模0.449∗∗∗0.224∗∗0.388∗∗∗0.1350.361∗∗∗0.178∗∗0.141∗∗0.093成立年数0.310∗∗∗0.253∗∗0.359∗∗∗0.273∗∗0.525∗∗∗0.471∗∗∗0.345∗∗∗0.343∗∗∗环境知识利用性学习0.160∗∗0.109∗0.107∗∗0.043环境知识探索性学习0.228∗∗∗0.346∗∗∗0.215∗∗∗0.072∗绿色产品创新0.231∗∗∗0.216∗∗∗绿色技术创新0.301∗∗∗0.270∗∗∗R20.5500.6050.5330.6100.7500.7870.8600.863△R20.0550.0770.0380.1100.076Adj.R20.5480.6010.5300.6050.7480.7850.8580.861F值222.772∗∗∗138.616∗∗∗207.523∗∗∗141.265∗∗∗544.677∗∗∗334.490∗∗∗553.642∗∗∗379.426∗∗∗

注:*表示P<0.05,**表示P<0.01,***表示P<0.001

(1)环境知识学习对绿色创新行为的影响。模型1考察控制变量与绿色产品创新,模型2在模型1的基础上,加入环境知识利用性学习和环境知识探索性学习,回归结果显示,环境知识利用性学习(β=0.160,p<0.01)和环境知识探索性学习(β=0.228,p<0.001)对绿色产品创新具有显著的正向影响。模型4是控制变量与绿色技术创新的回归模型,模型4在模型3基础上,加入环境知识利用性学习和环境知识探索性学习的回归模型。结果显示,环境知识利用性学习(β=0.109,p<0.05)和环境知识探索性学习(β=0.346,p<0.001)对绿色技术创新具有显著正向影响。假设H1a和H1b得到检验。

(2)环境知识学习对环境绩效的影响。模型5考察控制变量与环境绩效,模型6在模型5基础上,同时加入环境知识利用性学习和环境知识探索性学习,回归结果显示,环境知识利用性学习(β=0.107,p<0.001)和环境知识探索性学习(β=0.215,p<0.001)对环境绩效均具有显著正向影响,H2a和H2b得到检验。

(3)绿色创新行为对环境绩效的影响。模型7在模型5的基础上,同时加入绿色产品创新和绿色技术创新,回归结果显示,绿色产品创新(β=0.231,p<0.001)和绿色技术创新(β=0.301,p<0.001)对环境绩效均具有显著正向影响,且模型7对环境绩效的解释力得到显著提升。可见,企业绿色创新行为对环境绩效有着显著正向影响,H3得到检验。

(4)绿色创新行为的中介作用。首先,自变量与因变量关系检验(见模型6)结果显示,环境知识利用性学习和环境知识探索性学习对环境绩效均具有显著正向影响。其次,自变量与中介变量关系(见模型2、模型4)检验结果显示,环境知识利用性学习和环境知识探索性学习对绿色产品创新和绿色技术创新均具有显著正向影响。再次,中介变量与因变量关系检验(见模型7)结果显示,绿色产品创新和绿色技术创新对环境绩效均具有显著正向影响。最后,将自变量环境知识学习和中介变量绿色创新行为同时加入以环境绩效为因变量的模型中(见模型8),比较结果显示,模型6中环境知识利用性学习(β=0.107,p<0.001)对环境绩效具有显著正向影响,模型8中环境知识利用性学习对环境绩效的影响不显著,表明绿色创新行为在环境知识利用性学习与环境绩效的关系中起完全中介作用。环境知识探索性学习对环境绩效的回归系数β值由0.215(模型6)降至0.072(模型8),表明绿色创新行为在环境知识探索性学习与环境绩效关系中起部分中介作用。综上所述,绿色创新行为在环境知识学习与环境绩效之间起中介作用,H4得到检验。

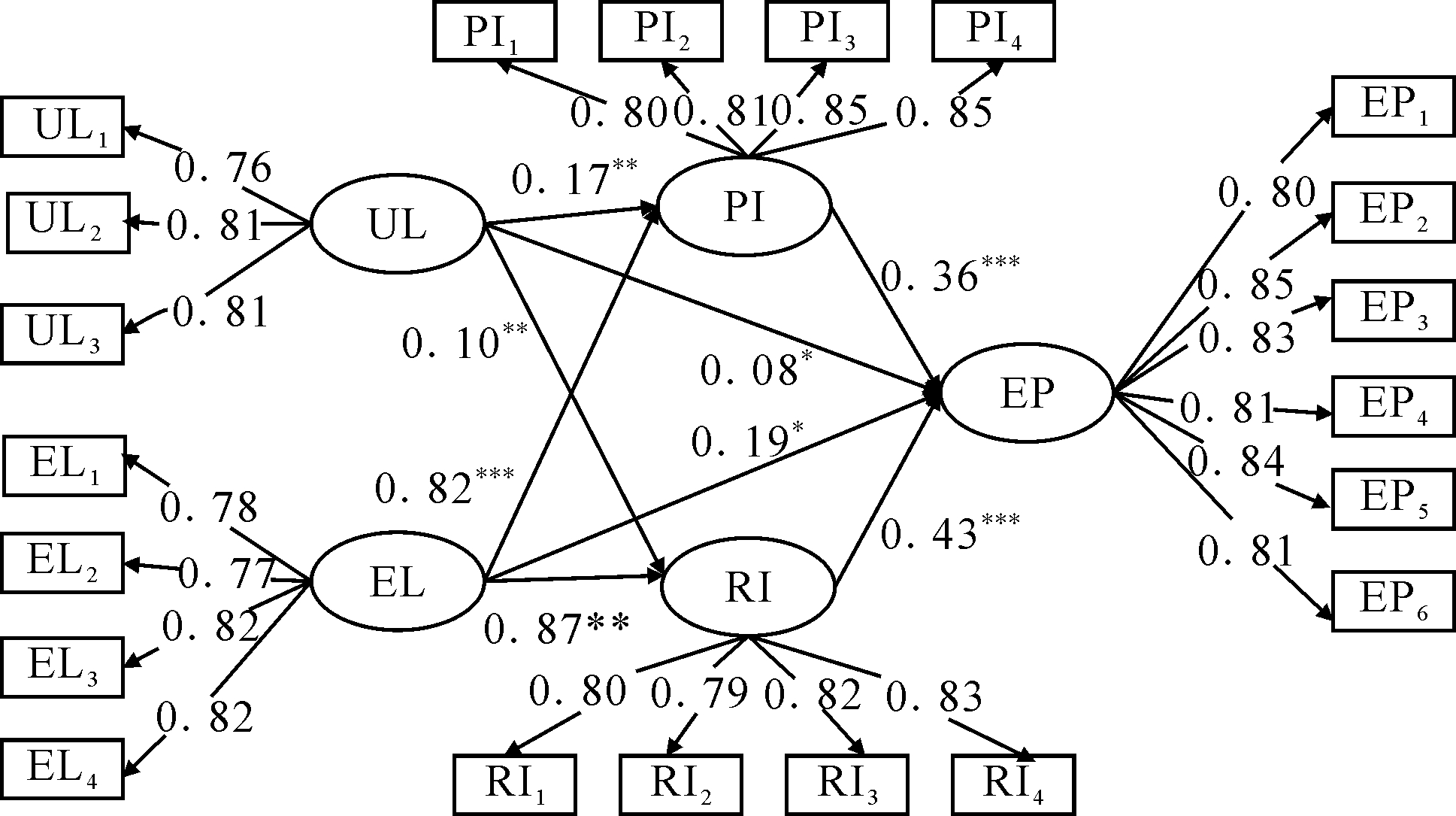

3.5 结构方程模型检验

表3验证性因子分析结果表明,只有五因子模型堪用,可能会对上述回归模型(表5)造成影响。为解决这一问题,本文采用结构方程模型对研究假设作进一步分析,得到环境知识学习、绿色创新行为对环境绩效影响关系路径如图2所示。结果显示,所有假设检验结论并未发生变化,上述结论稳健。

4 结语

4.1 研究结论

本文融合组织学习理论与环境管理理论,将绿色创新行为作为中介变量,构建环境知识学习影响环境绩效的理论模型,基于长三角367家制造企业数据进行理论模型检验。结果显示,环境知识学习对绿色创新行为、环境绩效具有显著正向影响,绿色创新行为在环境知识利用性学习与环境绩效关系中发挥完全中介效应,绿色创新行为在环境知识探索性学习与环境绩效关系中发挥部分中介效应。本文的理论贡献如下:

(1)不同于以往从环境规制[9]和制度[32]等角度研究绿色创新,本文从环境知识学习角度探寻了绿色创新行为的形成机制,证实了环境知识利用性学习和探索性学习均对绿色创新行为具有正向影响。该结论回应了有关企业发展与环境责任关系的悖论[33-34],与Redman等[6]和张钢等[23]有关环境知识学习与绿色创新行为二者关系的研究结论产生了共鸣,丰富了对影响企业绿色创新行为前因变量的认识。

(2)既有研究已证实,知识学习可以改善环境决策支持系统[5],环境知识学习能増加环保产品销售量并使企业利润最大化[18]。本文证实了环境知识学习对环境绩效的正向影响,揭示了环境知识探索性学习和利用性学习有助于提升企业财务绩效,应对错综复杂的环境问题,最终获得良好的长期绩效[20]。该结论是组织学习理论在企业环境管理领域的细化,与Marchi[22]和张钢等[23]有关绿色创新的多案例研究结论不谋而合,深化了环境知识管理与环境绩效的相关研究[19,24]。

(3)环境知识学习对绿色创新行为具有正向影响,绿色创新行为在环境知识利用性学习与环境绩效之间起完全中介作用,绿色创新行为在环境知识探索性学习与环境绩效之间起部分中介作用。这意味着,绿色创新行为在制造企业绿色发展过程中起重要的媒介作用,绿色创新行为的绿色产品创新和绿色技术创新维度对环境绩效的作用更为直接。研究结果拓展并厘清了Tseng等[13]和黄晓杏等[10]有关“环境知识学习→绿色创新行为→环境绩效”的影响路径,更清晰地阐释了绿色创新实践的前因、后果及其相互作用关系,从而为揭示环境知识学习与环境绩效之间的内在作用机制提供了新视角。

4.2 管理启示

(1)环境知识学习是诠释中国企业绿色发展特征的关键维度,对绿色创新行为具有正向影响。因此,企业应加强环境知识学习和积累,将内外部环境要素纳入绿色创新系统,构建适合企业绿色创新发展的环境知识学习机制,以提高绿色创新行为效果。

(2)绿色创新行为在环境知识学习与环境绩效中起着更重要而直接的媒介作用。因此,为发挥环境知识学习可能带来的绿色竞争优势[7],企业应以更加积极和主动的姿态实施绿色产品创新和绿色技术创新,重视绿色创新行为在环境知识学习与环境绩效之间的传导作用。

(3)实证结果表明,绿色创新行为对环境知识学习各维度与环境绩效的中介效应具有差异性。为排除绿色发展决策中非理性因素的干扰,企业应动态调整和改善绿色创新行为模式与强度,致力于设计出低污染与低能耗的绿色产品,并通过绿色技术创新避免或降低对环境的伤害[35]。

4.3 不足与展望

首先,本文提出环境知识学习对环境绩效影响机制的理论命题,并经由制造业企业问卷调查数据进行实证检验,但并未对传统制造业与现代制造业进行对比分析,这在后续研究中有待进一步扩展。其次,本文只考虑了绿色创新行为的中介作用,未考察影响环境绩效的环境规制[9]和制度[32]等变量的影响。最后,本文实证研究基于横截面数据展开,但环境知识学习和绿色创新行为在不同发展阶段可能具有不同影响,后续研究可通过采用纵贯式实证设计,以深化对动态演化作用机理的研究。

参考文献:

[1] 关成华,韩晶.绿色发展经济学[M].北京:北京大学出版社,2018:247-249.

[2] 李怡娜,徐丽.竞争环境、绿色实践与企业绩效关系研究[J].科学学与科学技术管理, 2017, 38(2):44-54.

[3] HULT G T M, JR D J K, JR E L N. Organizational learning as a strategic resource in supply management [J]. Journal of Operations Management, 2004, 21(5):541-556.

[4] 王罡.技术学习、管理学习对自主创新的影响——技术复杂性的调节作用[J].科技进步与对策,2018,35(21):80-86.

[5] CORTÉS U, S NCHEZ-MARR

NCHEZ-MARR M, SANGÜESA R. Knowledge management in environmental decision support systems [J]. AI Communications, 2001, 14(1):3-12.

M, SANGÜESA R. Knowledge management in environmental decision support systems [J]. AI Communications, 2001, 14(1):3-12.

[6] REDMAN C L. Should sustainability and resilience be combined or remain distinct pursuits? [J]. Ecology & Society, 2014, 19(2):190-202.

[7] KOLK A, PINKSE J. A perspective on multinational enterprises and climate change: learning from "an inconvenient truth"[J]. Journal of International Business Studies, 2008, 39(8):1359-1378.

[8] KING A A, LENOX M J. Does it really pay to be green? an empirical study of firm environmental and financial performance: an empirical study of firm environmental and financial performance [J]. Journal of Industrial Ecology, 2001, 5(1):105-116.

[9] 王娟茹,张渝. 环境规制、绿色技术创新意愿与绿色技术创新行为[J]. 科学学研究, 2018, 36(2):352-360.

[10] 黄晓杏,胡振鹏,傅春,等. 绿色创新战略对企业绩效的影响机理——基于绿色动态能力的中介效应[J]. 科技进步与对策, 2015, 32(17):104-109.

[11] 李旭. 绿色创新相关研究的梳理与展望[J]. 研究与发展管理, 2015, 27(2): 1-11.

[12] JAFFE A B, PALMER K. Environmental regulation and innovation: a panel data study [J]. Review of Economics & Statistics, 1997, 79(4):610-619.

[13] TSENG M L. An assessment of cause and effect decision-making model for firm environmental knowledge management capacities in uncertainty[J]. Environmental Monitoring & Assessment, 2010, 161(1-4):549.

[14] LI J Y, LIU Y Q, CAO J X. Effects of overseas network embeddedness and relationship learning on internationalization performance [J]. Journal of Interdisciplinary Mathematics,2017, 20(6-7):1581-1586.

[15] GEBAUER H, WORCH H, TRUFFER B. Absorptive capacity, learning processes and combinative capabilities as determinants of strategic innovation[J]. European Management Journal, 2012, 30(1):57-73.

[16] STEFAN A, PAUL L. Does it pay to be green? a systematic overview[J]. Academy of Management Perspectives, 2008, 22(4):45-62.

[17] WEI Z, SHEN H, ZHOU K Z, et al. How does environmental corporate social responsibility matter in a dysfunctional institutional environment? evidence from China[J]. Journal of Business Ethics, 2017, 140(2):209-223.

[18] POCH M, COMAS J, RODR GUEZ-RODA I, et al. Designing and building real environmental decision support systems[J]. Environmental Modelling & Software, 2004, 19(9):857-873.

GUEZ-RODA I, et al. Designing and building real environmental decision support systems[J]. Environmental Modelling & Software, 2004, 19(9):857-873.

[19] 张启尧,才凌惠,孙习祥. 绿色知识管理能力、双元绿色创新与企业绩效关系的实证研究[J]. 管理现代化, 2016, 36(5):48-50.

[20] 于渤,王文熹.环境规制能够改善技术学习的绿色绩效吗?——一个带调节效应的环境学习曲线模型[J].科技进步与对策,2019,36(2):126-134.

[21] SHU C, ZHOU K Z, XIAO Y, et al. How green management influences product innovation in China: the role of institutional benefits [J]. Journal of Business Ethics, 2016, 133(3):471-485.

[22] MARCHI V D. Environmental innovation and R&D cooperation: empirical evidence from Spanish manufacturing firms[J]. Research Policy, 2012, 41(3):614-623.

[23] 张钢,张小军. 企业绿色创新战略的驱动因素:多案例比较研究[J]. 浙江大学学报:人文社会科学版, 2014, 44(1):113-124.

[24] SEKINO T, NAKAMURA M. Application of knowledge management to environmental management projects: a case study for lake management[J]. Lakes & Reservoirs Research & Management, 2010, 11(2):97-102.

[25] HOU J, CHEN H, XU J. External knowledge sourcing and green innovation growth with environmental and energy regulations: evidence from manufacturing in China[J]. Sustainability, 2017(9):342.

[26] 李平. 环境技术效率、绿色生产率与可持续发展:长三角与珠三角城市群的比较[J].数量经济技术经济研究, 2017, 34(11):3-23.

[27] LEE K C, LEE S, KANG I W. KMPI: measuring knowledge management performance [J]. Information & Management, 2005, 42(3):469-482.

[28] KLASSEN R D, WHYBARK D C. The impact of environmental technologies on manufacturing performance[J]. Academy of Management Journal, 1999, 42(6):599-615.

[29] CHEN Y S, LAI S B, WEN C T. The influence of green innovation performance on corporate advantage in Taiwan [J]. Journal of Business Ethics, 2006, 67(4):331-339.

[30] 程发新,孙雅婷.环境规制对低碳制造实践影响的实证研究[J].华东经济管理,2018,32(3):167-175.

[31] PODSAKOFF P M, ORGAN D W. Self-reports in organizational research: problems and prospects[J]. Journal of Management, 1986,12(4):531-544.

[32] 陈力田,朱亚丽,郭磊. 多重制度压力下企业绿色创新响应行为动因研究[J]. 管理学报, 2018, 15(5):710-717.

[33] CHU Z, XU J, LAI F, et al. Institutional theory and environmental pressures: the moderating effect of market uncertainty on innovation and firm performance[J]. IEEE Transactions on Engineering Management, 2018(8):1-12.

[34] 朱金鹤,王雅莉.创新补偿抑或遵循成本? 污染光环抑或污染天堂?——绿色全要素生产率视角下双假说的门槛效应与空间溢出效应检验[J].科技进步与对策,2018,35(20):46-54.

[35] BERRONE P, FOSFURI A, GELABERT L, et al. Necessity as the mother of 'green' inventions: Institutional pressures and environmental innovations[J]. Strategic Management Journal, 2013, 34(8):891-909.

(责任编辑:林思睿)

NCHEZ-MARR

NCHEZ-MARR M, SANGÜESA R. Knowledge management in environmental decision support systems [J]. AI Communications, 2001, 14(1):3-12.

M, SANGÜESA R. Knowledge management in environmental decision support systems [J]. AI Communications, 2001, 14(1):3-12. GUEZ-RODA I, et al. Designing and building real environmental decision support systems[J]. Environmental Modelling & Software, 2004, 19(9):857-873.

GUEZ-RODA I, et al. Designing and building real environmental decision support systems[J]. Environmental Modelling & Software, 2004, 19(9):857-873.