0 引言

在全球经济一体化背景下,随着信息技术的广泛使用,全球产业边界日渐模糊、经济结构发生变革[1]。对于处在经济体制转轨、增长转型时期的中国企业来说,多样化的消费模式、定制化的技术特征与战略化的发展政策要求企业成功实施战略转型,抵御经济革命的冲击[1,2]。在柯达、诺基亚、索尼公司接连遭遇转型失败后,如何保证企业在市场需求多样化、技术变革加速、产品不断更新的经营环境中,组织能力、资源配置模式与经营环境相适应,以保证其市场规模,是企业管理层尤为重视的问题[3]。因此,研究企业战略转型过程中组织能力、资源配置模式与内外部环境的调适机制具有十分重要的理论价值与实践意义[4]。

目前,多数学者认为战略转型是涉及组织核心能力与行动的一项复杂系统工程,是指企业为保证持续成长,通过不断调适自身资源、规模、能力以匹配不断变化的内外部环境[5],使其组织能力、资源配置模式满足企业战略目标,拥有行业话语权的过程[5]。这种调适的本质是由于以往经营模式不能匹配不断变化的内外环境,从而通过变革既定经营模式以确保企业市场规模与生存的过程[6]。现有理论虽然探究了企业动态能力在转型过程中的重要作用[6]、资源行为视角下企业转型的选择过程[6]、企业转型的影响及驱动因素[7]等,但主要集中于动态能力或资源行为与企业转型关系的研究上,缺乏将动态能力与资源行为纳入企业转型框架中,系统、深入地剖析企业成功转型的内在机制[7]。因此,本文认为3个方面仍需完善:①从研究内容上看,动态能力与战略转型相关性研究较为成熟,且得出了有价值的研究结果,认为动态能力可保证企业适应外界环境变化[8],顺利实现转型。然而仍有部分学者认为企业能力变化只能引起组织行动模式改变[8],并不能保证企业长期可持续发展。本文针对以上观点,系统探讨在企业转型过程中情境、能力与组织行为模式的互动机理,旨在基于激烈的竞争环境为企业战略转型提供新的分析范式;②从研究方法上看,学术界多采用实证研究探讨企业转型与动态能力、绩效间的关系[9-10],采用案例研究方法探究企业转型的影响因素与过程机制等的文献较少,有待进一步补充;③从研究对象上看,现有研究主要关注传统制造企业的转型问题,对于其它行业来说,企业战略转型的内在机制没有作出具体分析,难以提供可操作性建议。

基于此,本研究在已有研究成果的基础上,选定内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司进行典型案例研究,聚焦企业面对的市场、技术和制度情境,探究企业战略转型过程中动态能力与资源配置模式的内在作用机制。通过从理论上梳理动态能力、资源配置模式及战略转型的内涵与特征,剖析动态能力与资源配置模式对企业转型的内在作用机制,进一步凝练资源配置模式演化过程和动态能力进阶机理,以求在剧烈变化的竞争环境下为创业企业革新、成功转型提供经验借鉴。

1 理论基础

1.1 战略转型

转型是指某一个系统在外部因素影响和内部能力推动下蜕变为另一个系统的过程[7]。具体来说,随着时间推移,系统内外部因素不断变化,内部能量不断积蓄,导致以往的发展模式不能负荷新环境、响应新能力诉求,促使系统发展模式必须从最初状态跃迁到满足现有需求的新模式,导致转型发生[7]。结合转型理论,众多学者开始对战略转型内涵进行界定。部分学者[6,8]认为战略转型是企业在变化的环境中,为保证其生存,在组织目标、结构、价值观等方面作出的重大变革,主要关注企业面临重大问题时如何绝处逢生。而另一部分学者[9]则认为战略转型只是为了使组织更机动地协奏环境变化而转变经营模式,进而持续维持组织竞争力的过程,其本质是企业借助一系列与其目标相对应的行为方式,形成与动态环境相适应的新经营模式以替代旧经营模式的过程,形成基础是企业具备快速响应外部环境变化与捕获、利用机会的能力[7,8,10]。

综上,现有研究虽然明晰了战略转型的内涵与本质,但没有明确指出其主要构念的内在机理。本研究认为企业战略转型是涉及情境、能力和组织行为模式等相关构念的综合概念,是企业与动荡环境反复“对话”的过程(邓少军,焦豪,等,2011),是为应对内外环境变化,结合自身资源和能力,基于生存与发展作出迅速反应的过程[6],是企业基于未来发展需求,改变资源投向,进行能力适配,通过动态平衡内部资源与外部环境,进而变革经营模式的过程[7,11]。

1.2 动态能力

目前,学术界在探究企业如何保持可持续竞争优势时引入动态能力概念,打破了资源基础论在企业性质、边界和成长问题上仅关注异质性、难以模仿性、无法替代性专有资源或能力的研究局限[12],同时,科学解释了如何占有异质性资源,并强调资源配置的动态运作过程[13-14]。Teece等[14]将动态能力定义为企业为实现与环境共演,协调内外部组织技能、资源和职能,进行快速、灵活的产品创新能力。Winter[15]认为动态能力是企业在整合、构建内外部资源和能力的过程中,组织、拓展、修改与创造常规能力的高阶能力的总和。在秉承已有动态能力观点的同时,动态能力被划分为适应能力、整合能力和重构能力3个维度[16]。随后,Teece等[13-14]从具体的战略过程视角将动态能力解构为感知能力、整合能力和重构能力。虽然现有研究基于不同视角分析了动态能力的内涵及维度,但大部分学者认为动态能力是嵌入企业过程、惯例中[16-17],通过感知、整合、学习、创新企业资源,提升内部常规配置模式,实现与环境共演的能力[15,18]。

自动态战略适应概念提出以来,动态能力与战略的内在关系逐渐成为研究热点。多数学者[5,7]认为企业战略是响应市场环境变化,不断调适能力与资源,实现组织目标的过程,而动态能力是嵌入企业战略管理活动中的一种从低阶演进到高阶的战略管理能力[18]。但是Prahalal&hamel[19]提出与之相反的观点,他们认为战略与能力之间存在缺口,在企业战略转型过程中,战略可超越并利用能力,实现与环境的适配。随着研究的深入,部分学者将动态能力作为组织行为模式的前置影响因素,认为其有助于组织选择合理的行为模式以适配企业环境,保证企业永续发展[20];另一部分学者[21]将其视为组织行为模式的后置结果,认为组织管理层通过内化外界情境,协奏组织行为模式,制定相应发展战略,帮助企业完整把握动态能力的生成机制,实现预期战略结果。综合上述观点,本文认为动态能力在企业战略转型过程中既是组织行为模式的前置因素又是其后置结果,企业通过动态能力感知转型驱动因素,调适组织行为模式以保证能力不断进阶,进而促进企业战略、行为模式、资源适配不断变化的内外部情境,最终达成战略目标。

1.3 资源配置模式

自20世纪70年代以来,西方战略学者不断探索企业在实际发展过程中如何最优配置其资源与能力,探究哪些因素影响企业战略转型过程中的资源配置[19-20]。部分学者认为企业战略是一个多层级管理者参与过程,与组织结构、制度、文化、政治权力等因素有关[19]。而资源配置模式贯穿从企业战略意图形成到战略方案落地的全过程,是企业对持续变化环境的反应,体现了企业各职能部门对发展机遇感知、有限资源整合及发展模式的认可[20]。其他学者则认为动荡的环境是企业采用不同战略的驱动因素,而资源配置模式在战略选择过程中更迭循环,促使企业实施新战略[21]。在资源配置模式影响因素方面,众多学者认为社会网络[22-23]可自上而下干预企业资源配置过程,资源提供者[24]是资源配置模式的前置影响因素,帮助企业在不确定环境下合理配置资源[18-19],同时,揭示出企业可通过资源配置模式转移、内化传衍及共享组织资源和能力,推动企业战略形成,保持竞争优势[21]。

随着资源配置模式研究的深入,越来越多的学者开始探究其与战略变革的内在关系。Bower[20]认为管理者可通过企业战略干预影响资源配置模式,以消除组织行为在战略变革过程中的不协调。同时,将资源配置模式分为资源整合、技术联盟和战略启动3个阶段。Burgelman[21]认为资源配置模式是为适应新业务发展,自发进行战略活动,进而促使企业变革战略发展模式、保持持续竞争优势的内部选择机制,并将其划分为启动、整合和共同管理3个阶段。随后,部分研究者结合资源管理和组织能力,探究资源配置模式的内在过程,认为其经历“拼凑”和“协奏”两个阶段[25],为突破发展初期内外部资源存量的限制,以资源拼凑的配置模式,利用企业手边资源把握发展机遇,适应市场需求[25];在发展后期,组织通过动态管理资源协奏发展模式,实现能力转化进阶,以保证持续竞争优势[26]。以往研究虽然分别从战略选择、业务发展以及与组织能力关系视角对资源配置模式进行分类,但不能清晰阐释企业内外部资源的协作模式及其与动态能力的作用机理[26]。因此,本文结合以上观点,从企业内外部资源协作视角出发探究资源配置模式发展阶段,认为资源配置模式协奏企业情境、战略及内外部资源,经历了资源转移内化、资源修补拓展、资源传衍共享3个阶段,以保证企业维持竞争优势。

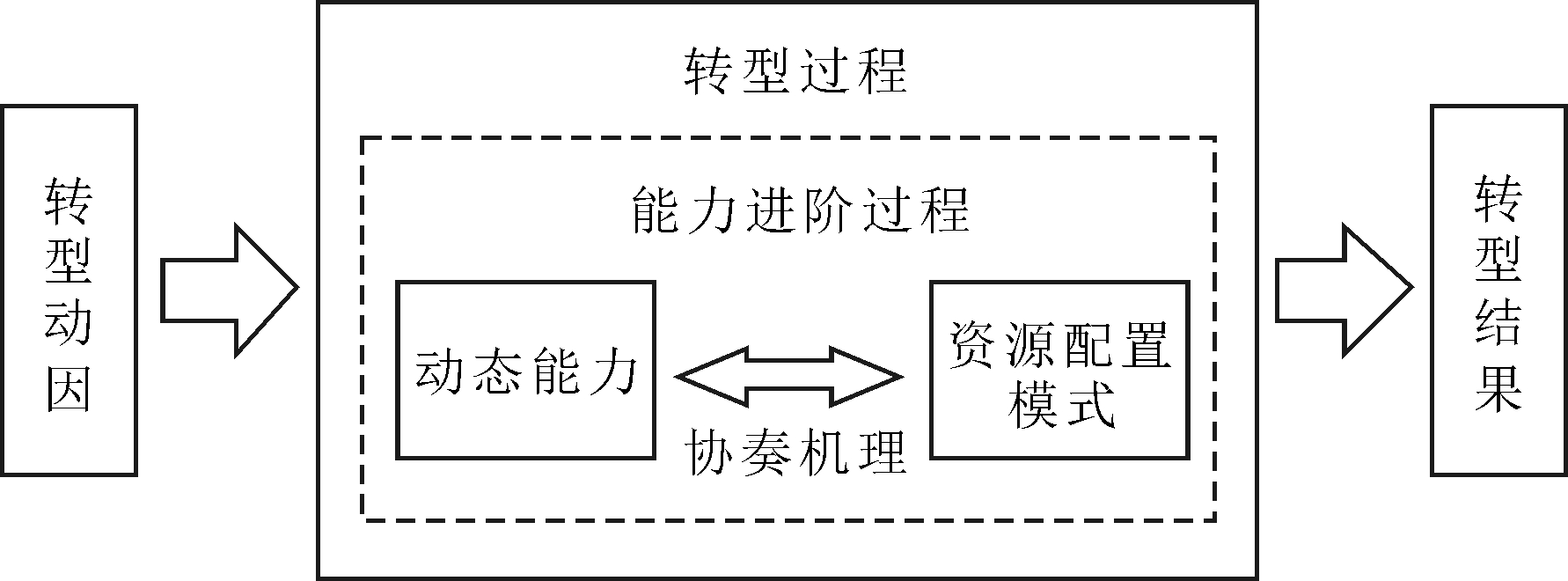

1.4 理论模型

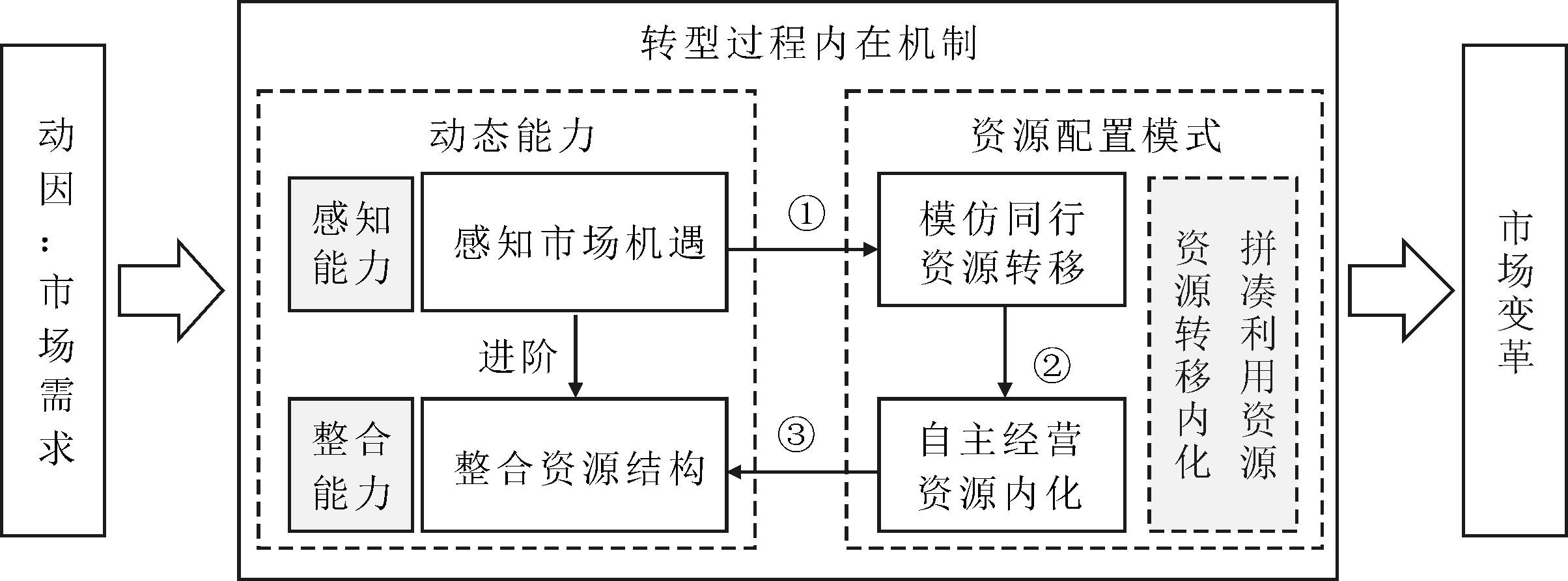

通过理论回顾可以看出,目前多数研究认为战略转型是一项长期、复杂的与企业环境反复“对话”的动态过程[5,7],但并未对该动态过程中企业动态能力与资源配置模式的内在关系进行深入探讨。基于此,本文着重探究在企业转型进程中,其动态能力与资源配置模式的内在协奏机理,旨在剖析企业转型背后动态能力进阶与资源配置模式的内在演化机制,进一步揭示企业战略转型的过程机理,理论框架如图1所示。

2 研究设计

2.1 研究方法

本文拟采用单案例研究方法,分析企业战略转型过程中动态能力与资源配置模式的内在作用机理。原因有以下几点:①目前多数学者主要研究资源配置模式或动态能力对企业战略转型的影响机制,并未将其纳入统一框架,系统探究战略转型的过程机理,而按照案例企业发展时间线提取企业关键事件进行分析梳理的单案例研究方法,利于纵贯式、整体性地展示研究问题的机理;②本文着重探讨战略转型背景下的资源配置模式与动态能力内在作用机制,属于“是什么”和“怎么样”的问题范畴,而单案例研究方法可挖掘问题背后的潜在规律,明晰内在作用机制,因此采用单案例研究方法开展研究设计。

2.2 样本选择

根据兼顾重要性与代表性、保证理论目标与案例对象一致性和遵循理论抽样的样本选择三原则,本文选择内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称“蒙草生态”)为案例研究样本,深入探讨创业企业在战略转型中动态能力与资源配置模式的内在作用机制及动态能力进阶过程。①兼顾重要性与代表性。2012年,蒙草生态作为国内首个生态修复领域的创业企业成功上市。该公司依托生态修复和种业科技两大核心技术,不断扩张企业市场,成功实现从“花店”到“绿化”再到“生态”的巨大转型,成为中国草原生态修复领域的领跑者,满足了案例对象选取的重要性与代表性原则;②兼顾理论目标与案例对象一致性。通过调研访谈发现,蒙草生态依托前期基础能力协奏资源配置模式,促进动态能力不断进阶,有助于企业成功转型,也反映出企业转型各阶段的发展特点,这与剖析企业战略转型中能力与行为模式协奏的内在机制以及探究动态能力进阶过程机理的理论目标一致;③理论抽样原则。目前的研究大多探究动态能力内涵、性质、维度及与管理者认知、企业绩效的内在关系,对资源配置模式与动态能力内在协奏机制如何促进动态能力不断进阶,帮助企业成功实现战略转型的过程机理缺乏研究。而蒙草生态面对多样化的外界情境,主动利用企业能力积极选择资源配置模式,促进企业不断发展,同时,能较好地反映企业成功实现战略转型的过程机理,有助于完善战略管理相关理论,体现了理论抽样原则。

2.3 数据收集

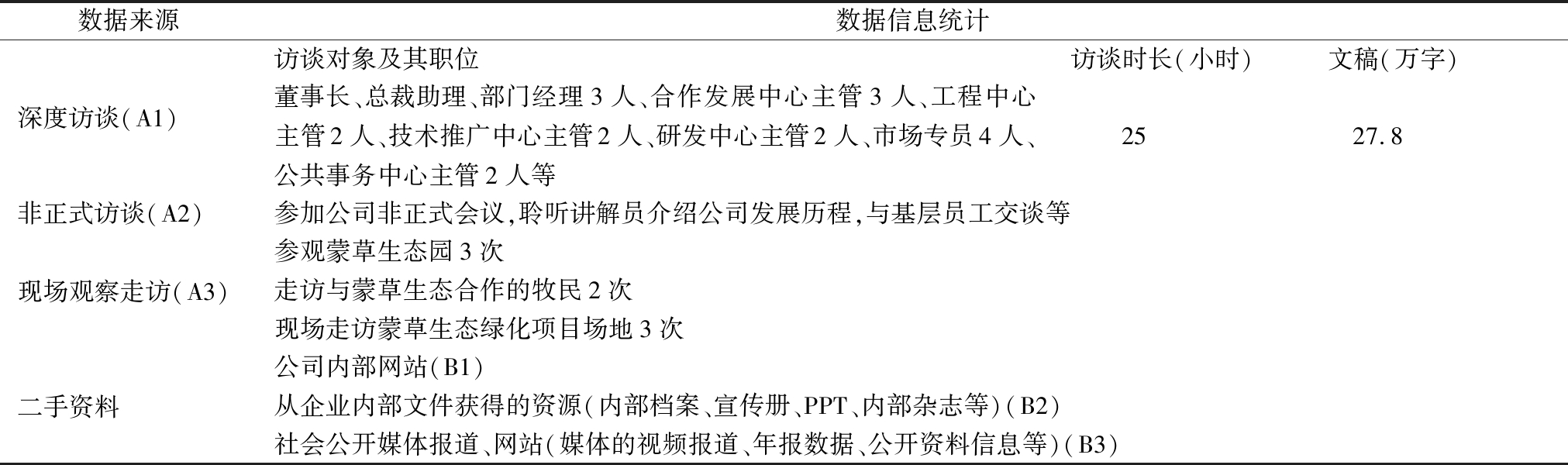

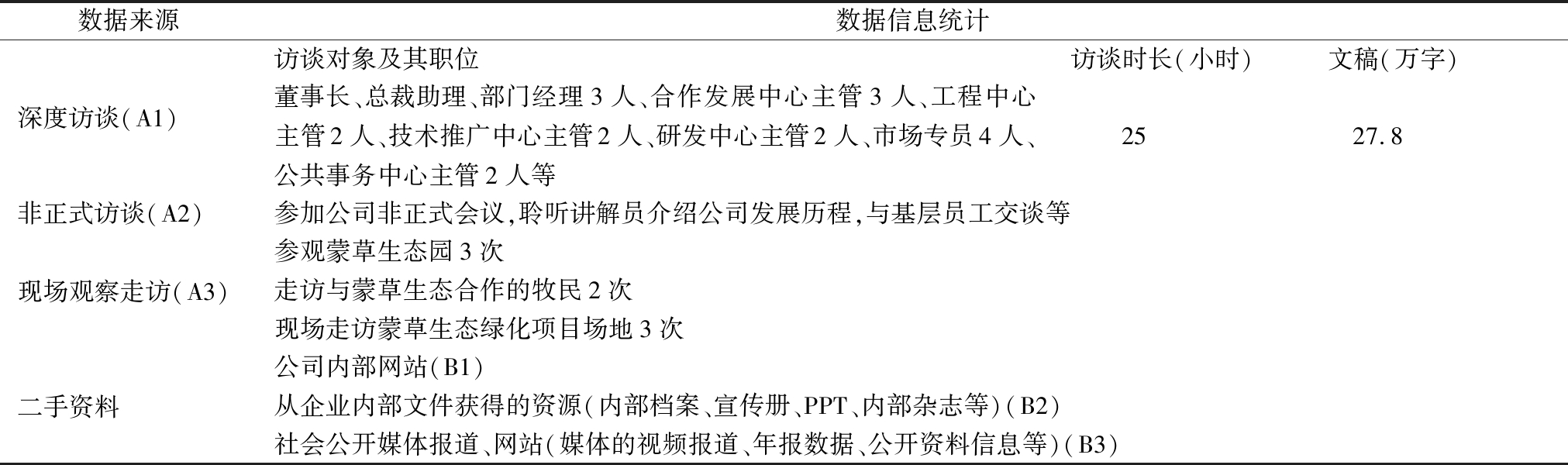

为保证研究信度与效度,选取半结构化访谈、现场走访、二手资料整理等多种方法进行数据收集。①半结构化访谈。2017年6月至2018年5月先后多次到内蒙古呼和浩特蒙草公司进行实地调研访谈,围绕“蒙草分别有几次战略转型,各个阶段都具备什么能力”、“在蒙草发展过程中哪些事件影响企业进行转型”、“在各发展阶段企业市场有哪些变化”等关键问题,访谈了包括蒙草管理部、技术推广中心及工程中心等多个部门在内的20多个企业管理者、技术负责人和市场负责人等,并对访谈进行全程录音;②现场走访。研究团队多次参观蒙草生态园,深入了解企业发展历程、核心技术、种业科技、创新产品等,系统观察了企业生态修复集成技术和大数据平台。通过现场走访观察蒙草绿化项目场地,熟悉企业工作流程与技术、人员利用以及企业绿化市场。通过走访与蒙草合作的牧民,了解企业通过何种方式获取植物大数据,如何联盟牧民补充企业植物数据,获取了较为详实的文字与图片资料;③二手资料收集。为使数据分析结果更为可信,借助中国知网、百度、新浪财经等各大网站与出版物,收集公司资料与素材,并详细跟踪企业公开报导和其它公开发表的网页资料,不断丰富企业数据。同时,结合公司内部网站及出版物,了解企业发展过程中的大事记,提升研究资料的完整性和深入性。数据描述性统计见表1。

表1 数据描述性统计及编码来源

数据来源数据信息统计深度访谈(A1)访谈对象及其职位访谈时长(小时)文稿(万字)董事长、总裁助理、部门经理3人、合作发展中心主管3人、工程中心主管2人、技术推广中心主管2人、研发中心主管2人、市场专员4人、公共事务中心主管2人等 25 27.8非正式访谈(A2)参加公司非正式会议,聆听讲解员介绍公司发展历程,与基层员工交谈等现场观察走访(A3)参观蒙草生态园3次走访与蒙草生态合作的牧民2次现场走访蒙草生态绿化项目场地3次二手资料公司内部网站(B1)从企业内部文件获得的资源(内部档案、宣传册、PPT、内部杂志等)(B2)社会公开媒体报道、网站(媒体的视频报道、年报数据、公开资料信息等)(B3)

2.4 数据分析

研究采用开放式编码形式对案例企业进行数据分析。首先,在研究团队中任选3位编码人员归纳汇总前期访谈、查阅的资料,以初步构建的研究框架作为参考,从中分析、提炼出主要构念,并讨论各构念的内在逻辑关系,不断调整研究框架,最终达成一致意见;其次,在分析讨论各构念逻辑关系的过程中,任选一位研究人员根据资料阐释自己观点,其他人员扮演支持者或反驳者的角色,不断修正、推翻、补充原有观点,减少个人偏见和主观性,保证获取信息的准确性;最后,各位研究人员根据调整后的研究框架对所搜集的案例材料进行阶段归类编码,并找出企业发展各阶段的典型例证,确保信息完整性。编码来源如表1所示。

3 案例描述与分析

3.1 案例描述

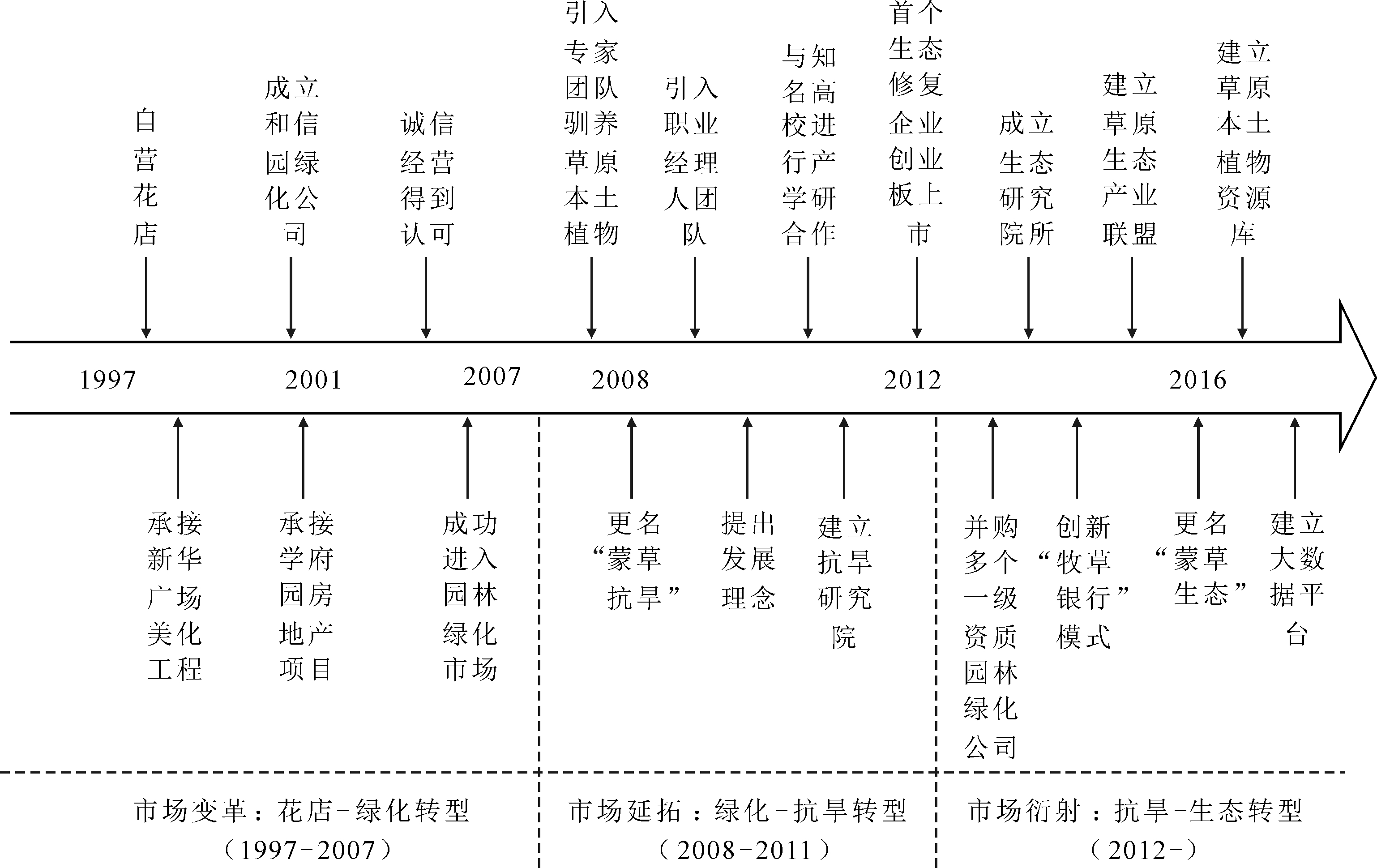

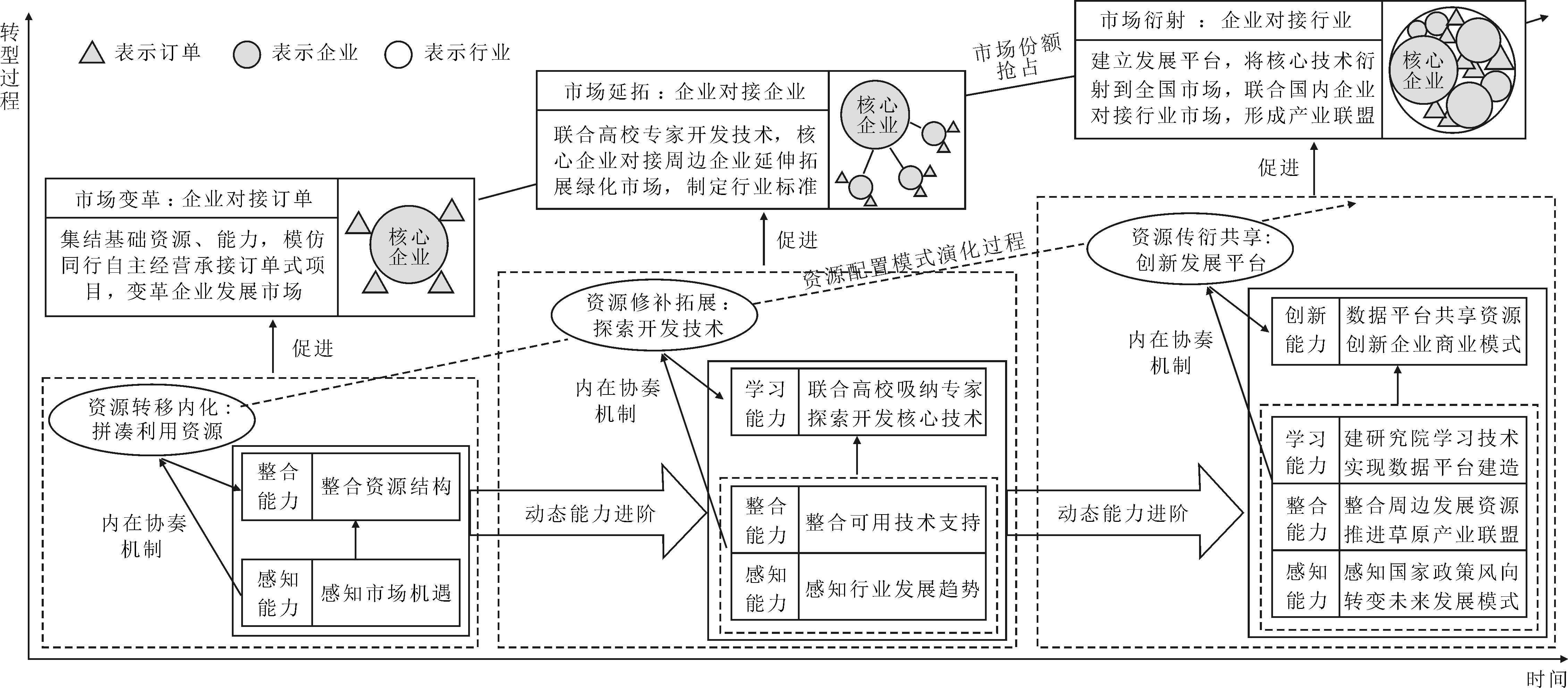

纵观蒙草生态的创业发展历程(如图2),发现其经历了市场变革-市场延拓-市场衍射的不同发展阶段。具体来说:①1997年成立多家花店,凭借诚、信、和的经营宗旨抢占鲜花经营市场。随后,通过北京调研发现,自营花店经营受阻、园林绿化市场兴起,遂萌发进军园林市场的想法。承接内蒙古50周年庆主会场——新华广场的美化工程,是企业从花卉市场转战园林市场的重要契机。2001年公司整合相关人力物力,成立和信园绿化有限公司,实现花卉经营市场到园林绿化市场的成功转型;②2007年公司发现采用进口草坪的传统园林绿化技术不能保证企业经济效益,从而想利用内蒙古草原本土植物进行园林绿化。由于遭遇技术瓶颈,不能保证所有草原植物均适宜项目所在地的自然环境。随之,公司引入专家团队驯养野生乡土植物,并借助职业经理人提出的节约型生态修复发展理念,建立抗旱抗寒植物研究所,在2012年实现上市,推动企业走向抗旱植物绿化之路,不断扩展绿化市场;③上市之后,蒙草先后并购多个一级资质的园林绿化公司,保证绿化市场。成立了八大研究院所,驯养全国各地植物品种,将利用抗旱植物绿化技术进行景观建设的经营模式衍射到全国范围。创新“牧草银行”,建立生态产业联盟,并将“蒙草抗旱”更名为“蒙草生态”,凸显其生态修复的发展理念;建立种质资源库、大数据平台,整合资源,实现精准生态治理,从原来单一的绿化公司转型为集生态、农业、牧业和农牧民生活于一体的共享平台生态修复企业。

3.2 案例分析

3.2.1 蒙草生态战略转型阶段

通过企业案例材料分析发现,企业发展重心经历了满足市场需求-构建核心能力-共创发展平台的转变过程,并经历了由企业对接订单的市场变革期到企业对接企业的市场延拓期,再到企业对接行业的市场衍射期的变化过程。具体分析如下:

(1)市场变革期:企业对接订单。此发展阶段资源匮乏,主要依托连锁经营花店的多方资源,承接酒店、广场等装饰工程迈入园林绿化行业。随着内蒙古50周年庆主会场新华广场美化工程的圆满落幕,公司逐步涉足园林绿化业务。2001年成立内蒙古和信园园林绿化公司,标志着企业遵从市场选择,变革鲜花经营市场,立足园林绿化行业。在该阶段,企业市场不再满足于简单的鲜花经营售卖,而是模仿园林绿化公司的经营模式,转战园林绿化市场,聚焦企业订单,形成企业对接订单的市场格局,占领园林景观建设市场。

(2)市场延拓期:企业对接企业。此阶段,企业遵从行业技术要求,引入草原本土植物,研发抗旱、抗寒植物以替代传统绿化技术所用的进口草坪,满足新需求。同时,提出节约型生态修复发展理念,并将和信园绿化公司更名为“蒙草抗旱”,其发展重心逐渐由苗木采购转变为草原本土植物驯养;2012年在深交所上市,开始野生乡土植物引种驯化研究,在保证园林绿化市场的基础上,开拓草原本土植物驯养相关市场,向同行企业输送植物驯化技术,拓展企业市场,形成企业对企业的市场格局,变成行业领军者,拥有行业话语权。

(3)市场衍射期:企业对接行业。此阶段,企业在解读政策诉求的基础上,成立了八大研究所,并购多家一级资质园林公司,联合科研院所、社会团体形成草原生态修复产业技术创新战略联盟,建立了草原生态产业大数据平台,创新了“牧草银行”模式,伴随“一带一路”战略的实施在全球黄金牧草带进行战略布局。同时,不断巩固自身草原乡土植物驯养的核心能力,衍射绿化市场转变战略重心,实现从产品输出到产业整合的成功转型,建立了共享平台,将企业资源、技术辐射到全国范围内,衍射整个行业市场,形成企业对行业的市场格局,创立生态修复新兴行业,制定行业标准。

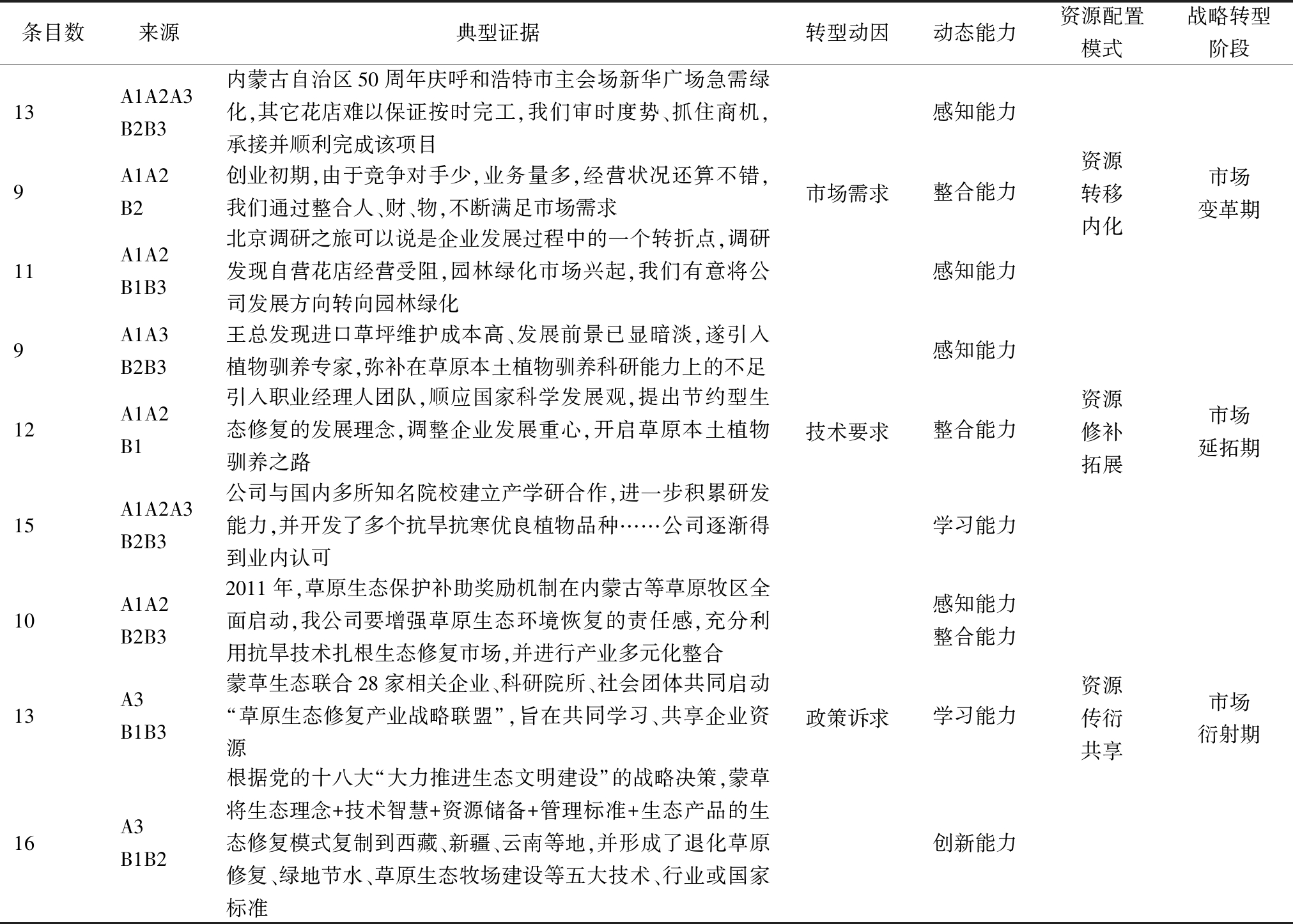

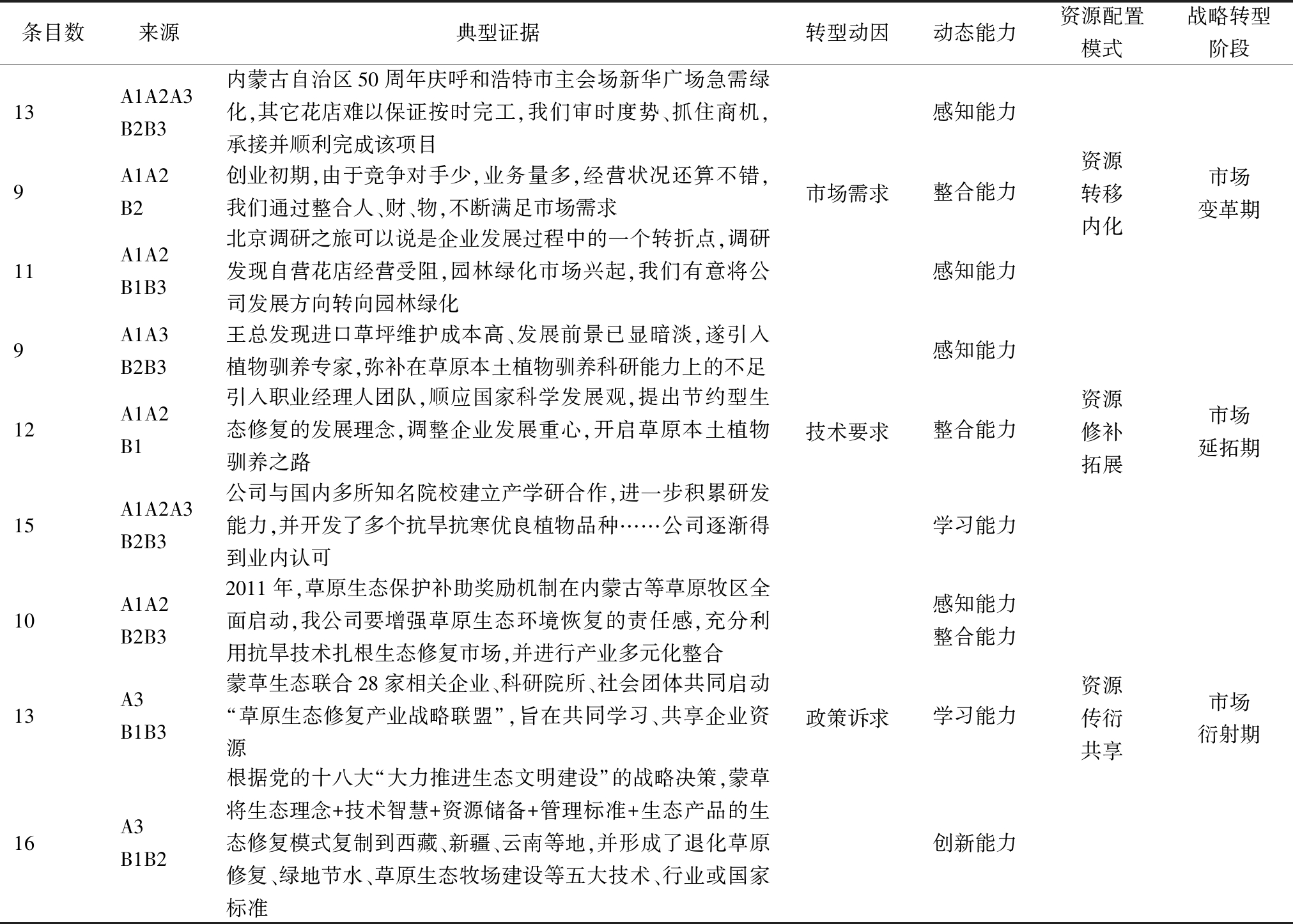

表2 企业战略转型测量变量编码及引用语条目

条目数来源典型证据转型动因动态能力资源配置模式战略转型阶段13A1A2A3B2B3内蒙古自治区50周年庆呼和浩特市主会场新华广场急需绿化,其它花店难以保证按时完工,我们审时度势、抓住商机,承接并顺利完成该项目市场需求感知能力资源转移内化市场变革期9A1A2B2创业初期,由于竞争对手少,业务量多,经营状况还算不错,我们通过整合人、财、物,不断满足市场需求整合能力11A1A2B1B3北京调研之旅可以说是企业发展过程中的一个转折点,调研发现自营花店经营受阻,园林绿化市场兴起,我们有意将公司发展方向转向园林绿化感知能力9A1A3B2B3王总发现进口草坪维护成本高、发展前景已显暗淡,遂引入植物驯养专家,弥补在草原本土植物驯养科研能力上的不足技术要求感知能力资源修补拓展市场延拓期12A1A2B1引入职业经理人团队,顺应国家科学发展观,提出节约型生态修复的发展理念,调整企业发展重心,开启草原本土植物驯养之路整合能力15A1A2A3B2B3公司与国内多所知名院校建立产学研合作,进一步积累研发能力,并开发了多个抗旱抗寒优良植物品种……公司逐渐得到业内认可学习能力10A1A2B2B32011年,草原生态保护补助奖励机制在内蒙古等草原牧区全面启动,我公司要增强草原生态环境恢复的责任感,充分利用抗旱技术扎根生态修复市场,并进行产业多元化整合政策诉求感知能力整合能力资源传衍共享市场衍射期13A3B1B3蒙草生态联合28家相关企业、科研院所、社会团体共同启动“草原生态修复产业战略联盟”,旨在共同学习、共享企业资源学习能力16A3B1B2根据党的十八大“大力推进生态文明建设”的战略决策,蒙草将生态理念+技术智慧+资源储备+管理标准+生态产品的生态修复模式复制到西藏、新疆、云南等地,并形成了退化草原修复、绿地节水、草原生态牧场建设等五大技术、行业或国家标准创新能力

3.2.2 市场变革期内在形成机制

此阶段,市场需求变化是推动企业从自营花店转型为园林绿化公司的关键驱动因素。企业利用感知到的自营花店市场饱和、经营不善等问题,捕捉到园林绿化市场需求与发展机遇,通过拼凑企业发展初期的人力、物力和财力,承接了新华广场绿化工程项目,突破企业初期资源存量的限制,通过模仿其它园林绿化公司的景观建设技术及发展模式,将园林绿化的知识、技术及资源转移到企业内部,体现了感知能力与资源转移的作用机理;之后,企业通过自主经营,将转移后的知识、技术及资源等不断加工内化,形成独特和具有异质性的资源,并促进企业聚焦订单项目,进而将内化后的资源进行结构性整合编排,保证园林绿化项目订单圆满完成,体现资源转移、资源内化及整合能力的作用机理。在该阶段,企业感知到市场发展机遇,通过转移有限零散资源,内化有利发展资源,整合编排资源结构,实现自营花店到园林绿化企业的成功转型,将原有的花店市场转移为绿化市场,并参与市场竞争。其中,企业转型的内在机制为资源转移内化与感知、整合能力的协奏升级(见图3)。

3.2.3 市场延拓期内在形成机制

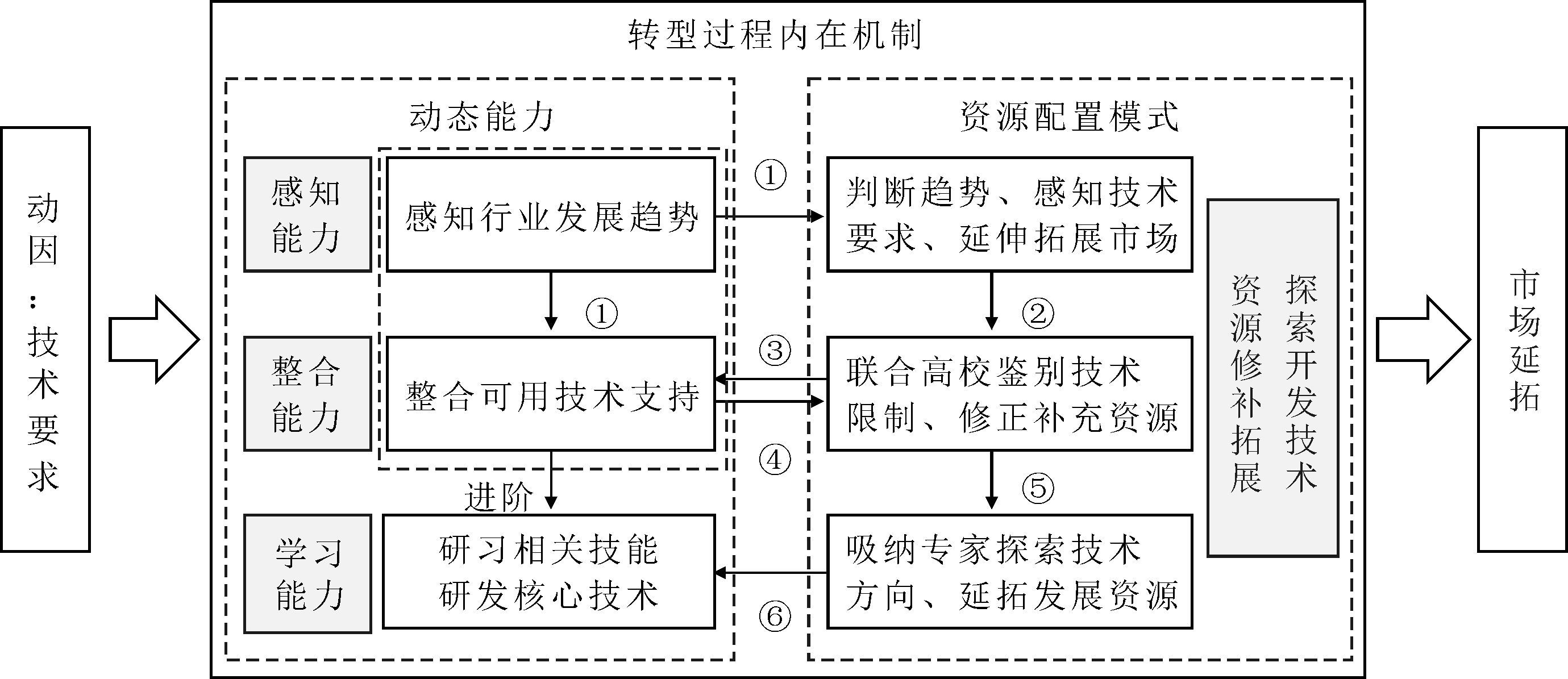

在此过程中,行业技术要求改变是推动企业从园林绿化业务变革到植物抗旱领域的关键驱动因素。企业结合行业发展趋势与行业技术要求,将资源配置模式的重心放在核心技术开发及资源结构体系构建上,延伸拓展其绿化市场。此间,通过组建研发团队、开展产学研合作等方式找寻行业技术缺口,进而整合可用技术,支持、修正、补充其发展资源和能力,体现了感知能力、整合能力与资源修补的内在作用机理;在修补发展资源的同时,吸纳社会各界植物驯养专家加入,学习与研发抗旱植物培育技术,并不断向同行业延伸其发展资源和绿化理念,打破资源存量和能力水平限制。此外,依托野生植物驯化育种、节水抗旱园林绿化核心技术,调整企业战略重心,使企业从单一的园林绿化逐渐升级为草原本土植物驯养与新草品种研发,体现了资源修补、资源拓展与学习能力的作用机理。在该阶段,企业通过感知行业技术要求,判断当前技术发展瓶颈,整合现有技术,不断修正与补充技术资源、吸纳专家研发核心技术,实现从“绿化”到“抗旱”的成功转型,利用抗旱技术不断拓展原有绿化资源与市场,保持市场竞争力。其中,企业转型的内在机制为资源修补拓展与感知、整合、学习能力的协奏升级(见图4)。

3.2.4 市场衍射期内在形成机制

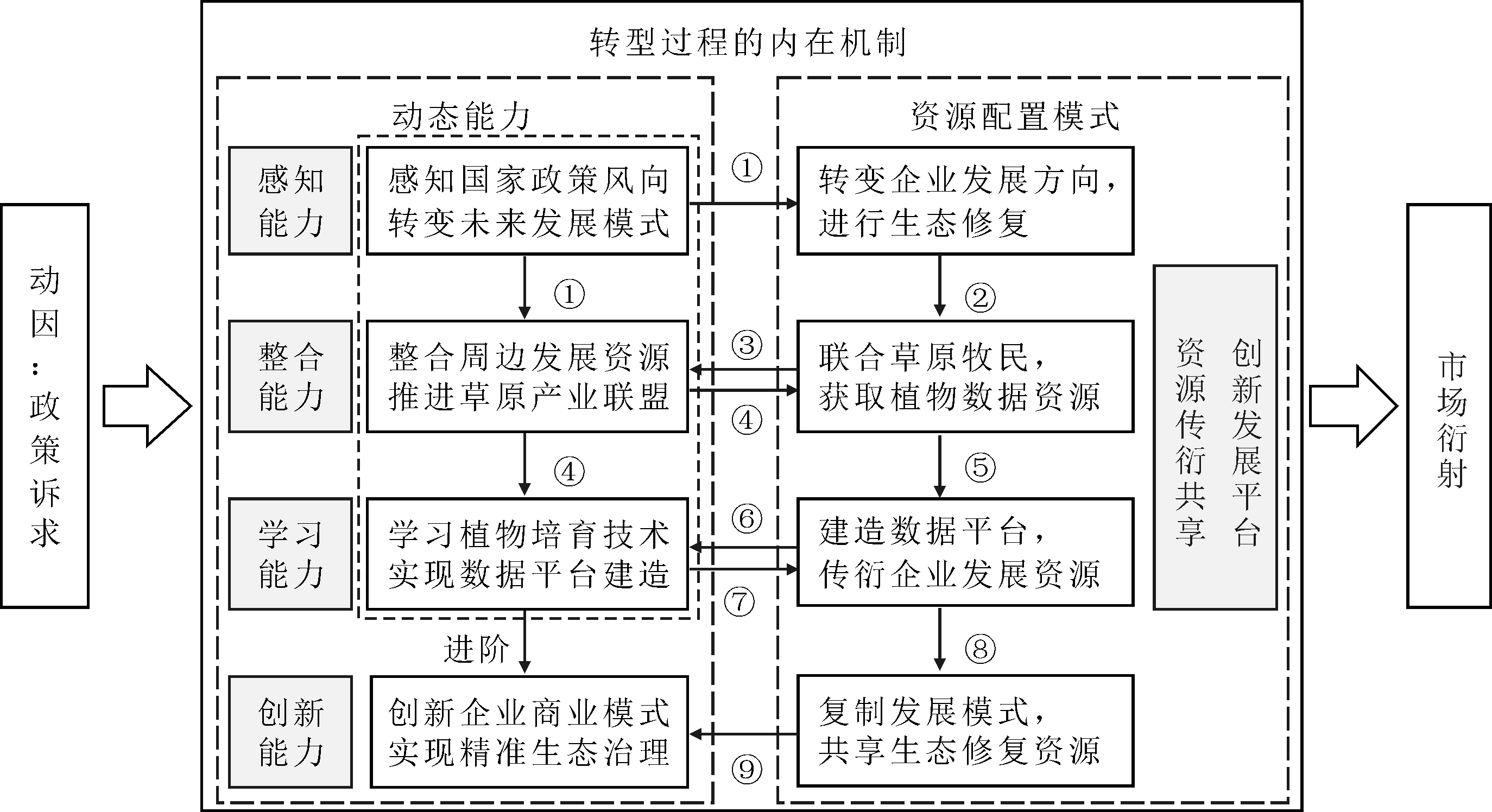

此阶段,国家政策诉求是推动企业从植物抗旱领域升级到草原生态修复建设的关键驱动因素。企业通过感知国家政策,转变未来发展方向,整合社会团体、科研院所等力量建立草原产业联盟,获取草原抗旱、抗寒植物数据资源,体现感知能力、整合能力与资源获取的内在作用;先后通过成立八大研究院积累研发能力、学习植物育种技术、创新“牧草银行”模式、建立草原植物种质资源库以保证数据平台建造,进而向行业传衍企业发展资源,体现整合能力、学习能力与资源传衍的作用关系;在“蒙草”基础上将草原生态修复发展模式复制到西藏、新疆、云南、陕西等地,共享企业资源、创新企业商业模式,实现精准治理生态,完成企业对接行业并主导市场发展,体现学习能力、创新能力与资源共享的作用关系。可见,企业通过感知政策诉求、拟定发展方向,在提升自身草原乡土植物驯养以及节水抗旱园林绿化能力的同时,形成生态修复集成核心技术并协奏多产业联合开发,完成从植物抗旱到发展草原生态的战略升级。其中,企业转型的内在机制为资源传衍共享与感知、整合、学习、创新能力的协奏升级(见图5)。

3.2.5 企业转型过程中动态能力进阶与资源配置模式演化机制

结合蒙草生态案例的具体分析可以发现:①园林绿化行业的迅猛发展为企业变革创造了条件,企业基于当前发展目标,感知市场机遇,形成以拼凑利用资源为导向的资源转移内化配置模式,拼凑搜寻基础资源及潜在资源,改变企业经营目标,聚焦项目订单,抢占园林绿化市场;②由于园林市场竞争不断加剧、技术要求不断提高,和信园(蒙草生态前身)的发展进入瓶颈期,企业通过感知行业发展趋势、分析国家行业技术前景,驱动组织借助专家团队、科研团体等,形成以探索开发技术为导向的资源修补拓展配置模式,学习与引进核心驯养技术,修补、拓展企业发展资源,延伸企业抗旱抗寒植物绿化市场,构建企业与企业对话、互助、互补的市场格局,突破企业发展瓶颈;③由于多项有关生态修复政策的颁布,企业感知到了国家政策风向,通过整合周边牧民、社会团体资源,学习野生植物培育、培养技术,形成以创新发展平台为导向的资源传衍共享配置模式,建立数据平台,传衍与共享企业资源,实现产业联盟间的价值共创与共享,促进联盟产业链发挥资源优势,衍射企业生态修复市场,保证企业成为生态修复行业领头羊,获得超越企业自身维度的竞争优势(见图6)。

4 研究启示与展望

4.1 研究结论

本文以蒙草生态各转型阶段为研究视角,分析企业动态能力与资源配置模式的内在作用逻辑,剖析资源配置模式在企业转型阶段的表达形式及动态能力在整个企业发展历程中的进阶过程。研究结论如下:

(1)企业初期的动态能力可捕捉到转型动因,从而促进企业形成与动因相适配的资源配置模式。企业通过感知市场机遇、技术趋势、政策风向,把握资源配置方向,通过拟合企业发展目标,转移内化、修补拓展及传衍、共享发展资源实现成功转型。在其发展过程中,动态能力将各转型动因内化并依从内化后的动因适应性选择资源配置模式,重塑企业核心能力,促进其战略转型。

(2)在企业转型阶段,资源配置模式经历了资源转移内化-资源修补拓展-资源传衍共享的演化过程,动态能力经历了感知-整合-学习-创新的能力进阶过程。动态能力与资源配置模式的协同匹配推进了企业由市场变革向市场延拓,再向市场衍射的转型。企业识别发展情境的感知能力决定了其未来发展方向,不同层级的动态能力随着资源配置模式演化不断凸显、逐层进阶,最终促使企业成功转型,突破能力限制。

4.2 研究价值与理论启示

本文研究结果清晰剖析了企业战略转型过程中动态能力与资源模式的内在作用关系,解释了企业如何内化转型动因、协调资源配置模式、进阶动态能力,同时,指导企业在动荡变化的环境中如何成功转型。

从理论角度而言,现有对动态能力的研究主要集中于内涵[13,15]、因素[24]、中介、调节作用[27]等方面,忽视了企业动态能力形成、获取、改进的过程。本文从企业战略转型过程视角探究动态能力的进阶过程,认为动态能力的各维度/层级是随着企业发展不断进阶的,且进阶过程与资源配置模式的演化相关,两者相辅相成、共同促进企业成功转型。

从实践角度来说,企业动态能力与资源配置模式的协作机制对企业转型有巨大影响。本文研究结论有助于企业管理者根据外界市场环境变化,不断调整企业感知能力,动态适配其整合、学习和创新能力,并协调资源配置模式,推动企业持续发展。其中,动态能力适配资源行动的不断进阶过程是企业创造持续竞争优势的重要秘诀。

4.3 研究局限与不足

尽管本文引入动态能力与资源配置模式来探究企业成功转型的内在机制,揭示了蒙草资源配置模式的演化路径,剖析了企业动态能力进阶的内在机理,得出的相关结论具有一定理论意义及实践指导价值,但仍存在不足。如探讨企业转型动因时仅考虑了市场、技术和政策三大主要因素,未考虑企业内部情境对战略转型的影响;同时,选择的样本企业主要来自新兴行业的创业企业,对于中小规模及其它行业企业的动态能力与资源配置模式在企业转型中的内在作用机制、特征可能不适用。因此,后续研究可以进一步丰富行业类型与企业内外部情境,系统探究企业转型过程中动态能力与资源配置模式的特征及内在作用关系。

参考文献:

[1] JUSTIN TAN, DAVID TAN. Environment-strategy co-evolution and co-alignment: a staged model of Chinese SOEs under transition[J]. Strategic Management Journal, 2010,26(2):141-157.

[2] NANDINI RAJAGOPALAN, GRETCHEN M SPREITZER. Toward a theory of strategic change: a multi-lens perspective and integrative framework[J]. The Academy of Management Review, 1997,22(1):48-79.

[3] SARAH KAPLAN. Cognition and capabilities: a multi-level perspective[J]. The Academy of Management Annals, 2013,7(1):295-340.

[4] RUMELT RICHARD P.Diversification strategy and profitability[J]. Strategic Management Journal, 1982, 3(4):359-369.

[5] RANSON S, HININGS B, GREENWOOD R. The structuring of organizational structures[J]. Administrative Science Quarterly, 1980, 25(1):1-17.

[6] 唐孝文,刘敦虎,肖进.动态能力视角下的战略转型过程机理研究[J].科研管理, 2015,36(1);90-96.

[7] 欧阳桃花,曾德麟,崔争艳,等.基于能力重塑的互联网企业战略转型研究:百度案例[J]. 管理学报,2016,13(12):1745-1755.

[8] SALVATO C. Capabilities unveiled: the role of ordinary activities in the evolution of product development processes[J]. Organization Science, 2009, 20(2):384-409.

[9] KARIM S, WILLIAMS C. Structural knowledge: how executive experience with structural composition affects intrafirm mobility and unit reconfiguration[J]. Strategic Management Journal, 2012, 33(6):681-709.

[10] LEVINTHAL D A, WU B. Opportunity costs and non‐scale free capabilities: profit maximization, corporate scope, and profit margins[J]. Strategic Management Journal, 2010, 31(7):780-801.

[11] ALBERT D, KREUTZER M, LECHNER C. Resolving the paradox of interdependency and strategic renewal in activity systems[J]. Academy of Management Review, 2015, 40(2):210-234.

[12] WERNERFELT B. The resource-based view of the firm: Ten years after[J]. Strategic Management Journal, 1995,16(3):171-174.

[13] TEECE D J. Explicating dynamic capabilities: the nature and micro-foundations of (sustainable) enterprise performance[J]. Strategic Management Journal, 2007, 28(13):1319-1350.

[14] TEECE D J, PISANO G, SHUEN A. Dynamic capabilities and strategic management[J]. Strategic Management Journal, 2015, 18(7):509-533.

[15] WINTER S G. Understanding dynamic capabilities[J]. Strategic Management Journal, 2003, 24(10):991-995.

[16] HELFAT C E, FINKELSTEIN S, MITCHELL W, et al. Dynamic capabilities: understanding strategic change in organizations[M]. Oxford: 2007.

[17] MAKADOK R. Toward a synthesis of the resource-based and dynamic-capability views of rent creation[J]. Strategic Management Journal, 2001,22(5):387-401.

[18] ZAHRA S A, SAPIENZA H J, DAVIDSSON P. Entrepreneurship and dynamic capabilities: a review, model and research agenda[J]. Journal of Management Studies, 2006,43(4):917-955.

[19] PRAHALAD C, HAMEL G. The core competence of the corporation[J]. Harvard Business Review, 1990, 68(3):275-292.

[20] BOWER J L. Managing the resource allocation process[J]. American Journal of Clinical Nutrition, 1970, 32(5):1058-1123.

[21] BURGELMAN R A. Corporate entrepreneurship and strategic management: insights from a process study[J]. Management Science, 1983, 29(12):1349-1364.

[22] 杨震宁,李东红,范黎波.身陷“盘丝洞”:社会网络关系嵌入过度影响了创业过程吗[J].管理世界,2013(12):101-116.

[23] 李颖,赵文红,薛朝阳.创业导向、社会网络与知识资源获取的关系研究——基于信号理论视角[J].科学学与科学技术管理,2018,39(2):130-141.

[24] HELFAT C E, PETERAF M A. Managerial cognitive capabilities and the micro-foundations of dynamic capabilities[J]. Strategic Management Journal, 2015,36(6):831-850.

[25] 苏敬勤,林菁菁,张雁鸣.创业企业资源行动演化路径及机理——从拼凑到协奏[J].科学学研究,2017, 35(11):1659-1672.

[26] SIRMON D G, HITT M A, IRELAND R D. Resource orchestration to create competitive advantage: Breadth, depth, and life cycle effects[J]. Journal of Management,2011,37(5):1390-1412.

[27] 杨瑾,郝姿容.生产性服务外包、产品模块化与高端装备制造企业竞争力——动态能力调节的视角[J].研究与发展管理,2017,29(6):38-48.

(责任编辑:胡俊健)