(1.清华大学 公共管理学院,北京 100084;2. 北京邮电大学 经济管理学院,北京 100086)

0 引言

企业社会责任具有准公共物品属性和正外部性[1-2]。随着消费水平提高和环境问题日益严重,履行社会责任受到越来越多企业的重视[3]。现有文献关于企业社会责任对企业绩效的影响结论存在不一致[4],尤其对企业社会责任与技术创新绩效的关系,现有研究存在悖论。有研究表明,企业通过积极履行社会责任能够发现新的市场机遇,促进组织外部知识引入,从而促进技术创新水平提高[5-8]。但也有研究表明,企业履行社会责任增加了运营成本,影响其研发投入,从而对技术创新存在负向影响[9]。因此,有必要进一步探索企业社会责任对技术创新作用机制的“黑箱”,从而更加明晰企业社会责任与技术创新间的关系。

技术创新是企业获取短期市场表现和长期竞争优势的关键因素,存在多种类型[10-11]。由于不同类型的技术创新在学习路径、研发投入、资源分配和战略目标等方面存在差异[12],因而企业社会责任对不同类型的技术创新作用机制也很可能不同。然而,现有企业社会责任与技术创新关系研究通常建立在总体技术创新水平的基础上,忽视了技术创新异质性问题。虽然早期文献指出,企业积极响应环境和社会问题能够使不同类型技术创新水平提高[7],但后续文献并未对此展开深入探讨。那么,企业社会责任对技术创新的影响过程中,具体影响哪种类型的技术创新?其影响机制又是什么?

此外,现有研究主要围绕企业社会责任与技术创新的一般关系进行探讨[4],鲜有文献指出在何种权变因素下该关系会增强或减弱。揭示权变因素对企业社会责任与技术创新间关系的作用,加深对于企业履行社会责任的后果存在差异性的理解,从而有助于打开企业社会责任对技术创新影响机制的“黑箱”。根据权变理论,企业执行某项策略的有效性往往受自身资源条件的影响[13]。相应地,企业社会责任对技术创新的影响很有可能会因企业资源条件的不同而存在差异。那么,企业自身资源条件能否作用于企业社会责任与不同类型技术创新间的关系?其影响机制又是怎样的?

为解决上述问题,本文基于二元创新理论观点[14-17],将企业技术创新分为探索式技术创新和利用式技术创新两种类型,并分析企业社会责任对二元性技术创新的影响机制。考虑到企业非沉淀性冗余资源在缓解资源约束和竞争压力[17],以及支持非常规投资活动[18]等方面的独特作用,本文进一步考察非沉淀性冗余资源对企业社会责任与二元性技术创新间关系的调节机制。

本文以2008—2016年我国沪深两市披露社会责任报告的研发密集型企业为研究对象,结合专利文本、彭博企业社会责任评价指数、企业财务、企业所在省份创新环境指数等多源异构数据,构建面板数据集。余下部分安排如下:首先,提出企业社会责任对探索式和利用式技术创新的影响关系假设,并建构非沉淀性冗余资源对上述关系的调节机制;然后,介绍本文研究设计;最后,基于研究结论探讨本文理论贡献,并指出本文局限性和未来研究方向。

1 理论分析与研究假设

1.1 企业社会责任与二元性技术创新

现有企业社会责任与技术创新研究主要基于企业社会责任战略观[2,19,20],将企业履行社会责任行为视为一种企业层面的战略,认为该战略的实施有助于企业发现新的创新机会,并因此带来创新绩效水平提高[2,21,22]。基于企业社会责任战略观,相关文献包含两个互有重合的研究分支[23]:其一注重内部运营情况,强调只有将社会责任与企业成长策略或核心业务相结合,才能促进创新水平提高[21,22]。与之不同,另一分支则更多地强调组织外部利益相关者对创新的影响[5,8],认为企业积极履行社会责任能够巩固和建立良好且广泛的利益相关者关系,从而为企业创新提供必要的组织外部信息和知识来源[24],进而促进创新水平提高。基于第二个研究分支,本文基于现有研究[5,19],将企业社会责任定义为企业为巩固与建立众多利益相关者的关系而制定的组织战略和操作实践。

然而,从实证结果看,现有研究存在悖论。本文认为,其原因在于,现有企业社会责任对技术创新的影响机制研究从理论上忽视了企业技术创新异质性问题。基于二元创新理论观点,企业技术创新包含探索式技术创新和利用式技术创新两种创新类型[14-17]。探索式技术创新主要通过广泛地与组织外部建立链接而识别和获取新知识、新技能,从而进入新的技术领域;利用式技术创新则主要通过深化现有合作网络以增加现有知识储备,从而拓展现有技术领域[15-17,25]。探索式技术创新是一种大幅度的、激进的、脱离现有技术轨迹的创新行为,旨在针对未来潜在竞争领域开发新产品、新工艺和新服务。利用式技术创新则是一种小范围的、渐进的、延续既定技术轨迹的创新行为,旨在提升现有产品质量,降低能耗,拓展产品品类,从而更好地提升当前市场表现[17,26]。

探索式和利用式技术创新由于在学习路径、研发投入、资源分配和战略目标等方面存在差异[12],因此,企业社会责任对上述两种技术创新类型的影响机制也可能不同。从利益相关者视角看,利益相关者能够为企业提供稀缺的、有价值的资源,是企业生存和可持续发展的关键要素[27]。现有研究表明,企业在履行社会责任过程中,不仅能够扩大与外部利益相关者的合作及沟通范围,还可以进一步巩固与现有利益相关者的关系[5]。基于此,本文认为,企业社会责任对探索式和利用式技术创新的影响正是通过扩大利益相关者沟通合作范围与巩固现有利益相关者关系两个过程实现的。

具体而言,企业通过履行社会责任扩大与利益相关者沟通范围,可以获取更为丰富的异质性资源。如Brown&Forster[28]发现,与那些仅遵守法律法规的企业相比,积极履行社会责任的企业可以与更多利益相关者建立关系。广泛的利益相关者关系能够为企业进入新市场、开发新产品提供必要的信息和建议[29]。同时,也有研究表明,广泛的利益相关者关系能够降低企业在新技术探索过程中所需的沉没成本,为其提供丰富的外部异质性知识来源[5]。因此,企业通过积极履行社会责任,与广泛的外部利益相关者建立联系,有效获取组织外部知识,从而有助于其进入新的知识领域,进而提升探索式技术创新水平。因此,基于以上分析,本文提出以下假设:

H1a:企业社会责任显著正向影响探索式技术创新。

同时,企业通过履行社会责任巩固与现有利益相关者的合作关系,从而获得更多来自客户、供应商、业务合作伙伴、金融机构等利益相关者的积极反馈[20],如提供当前产品的市场信息,以及优化产品质量的合理化建议等。上述信息有助于企业丰富现有产品种类,提高生产柔性[16],并进一步利用现有知识体系中未被充分挖掘的资源,对现有技术进行标准化、精细化和改造升级,增加企业现有知识和技术储备[30-31]。可见,积极履行企业社会责任有助于利用式创新水平提高。因此,基于以上分析,本文提出如下假设:

H1b:企业社会责任显著正向影响利用式技术创新。

1.2 非沉淀性冗余资源的调节作用

由于企业社会责任影响技术创新的过程涉及环境、社区等方面的建设投入,以及与利益相关者沟通、信息采集和研发等一系列过程,因而会受到企业自身资源条件的影响。特别是在中国情境下,企业从事社会责任建设刚刚起步,社会责任对于大部分中国企业而言尚未形成一种正式组织惯例[32]。在此情境下企业从事社会责任建设,会更加依赖可用于调配的、灵活的、具有一定流动性的内部资源。

企业冗余资源是指可以被转化和调用以实现组织目标的潜在可利用资源,是企业成长的重要内生因素[18,33]。企业在遭遇竞争或合法性困境及快速增长的资源需求时,可以通过消耗冗余资源满足生存和竞争需要[17,34]。因此,从理论上可以推断,企业冗余资源在企业社会责任与二元性技术创新的关系中发挥着作用。

企业冗余资源具有不同形式,根据Voss等[33]的观点,企业冗余资源可分为沉淀性冗余资源和非沉淀性冗余资源。其中,沉淀性冗余资源是指难以被重置、只能被用于特定用途的资源,如人力资源、闲置生产设备等;非沉淀性冗余资源是指流动性强的、可重置的、不具有特定用途的资源,如企业现金流、货币资产等。沉淀性冗余如冗余雇员、闲置设备的存在往往增加了企业运营成本,降低了运营效率,且难以在短期内被重置利用[34]。相反,非沉淀性冗余由于流动性强,能够在竞争环境中被用于应对市场竞争和制度压力[17-18]。因此,本文主要考察非沉淀性冗余资源对于企业社会责任与二元性技术创新间关系的影响。

在企业社会责任通过拓展外部资源渠道实现探索式技术创新的过程中,存在着较强的不确定性及较高的作业成本。一方面,企业通过履行社会责任拓展外部渠道以获取资源的过程中往往面临自身资源的约束。如Bagnoli&Watts[1]将企业社会责任视为一种满足利益相关者需求的准公共物品,如社区建设、改善生产线、研发环保产品、资产捐赠以及节能减排等。该准公共物品的投入虽然能够赢得公众好感和政府支持[35],有助于企业拓展市场,从而进入新的技术领域[36],但短期内难以带来回报。因此,企业需要在社会责任建设早期投入更多资源。另一方面,如Love等[37]指出,企业对组织外部知识网络进行拓展时,需要消耗额外的学习成本以有效识别和吸收外部知识资源。Lopez-Vega 等[38]研究表明,相较于利用式技术创新,探索式技术创新是一种跨边界的、宽泛的、较高风险且不确定性强的知识搜索行为,需要企业投入较高成本,且短期内难以带来回报。非沉淀性冗余资源由于可变现能力强,理论上能够为企业社会责任影响探索式技术创新的过程提供资源支持;Voss等[33]认为,非沉淀冗余资源,如流动资产、现金等价物等能够缓解资源约束压力;Huang&Chen[39]认为,非沉淀性冗余资源能够减轻企业变革中面临的压力,使企业更有机会实现战略目标;Tan&Peng[40]发现,非沉淀性冗余资源较丰富的企业更愿意承担不确定性风险;Suzuki[17]亦指出,在产业技术范式发生更迭时,企业非沉淀性冗余资源能够有效帮助自身进行转型。因此,本文认为,非沉淀性冗余资源越丰富,企业通过履行社会责任获取外部知识资源的范围就越大,也更有意愿承担高风险并进行探索式技术创新。基于以上分析,本文提出以下假设:

H2a:非沉淀性冗余资源程度越高,企业社会责任对探索式技术创新的影响越大。

相反,由于利用式技术创新目标在于解决当前市场竞争中的问题,而非沉淀性冗余资源同样可以通过外部采购、获取专利授权等方式起到同样的效果,因此,其与利用式技术创新存在相互替代性[41]。在非沉淀性冗余资源较丰富的情况下,企业通过积极履行社会责任巩固现有利益相关者关系时,更倾向于利用非沉淀冗余资源而非进行利用式技术创新解决当前市场问题,从而提高企业绩效。基于此,本文进一步提出如下假设:

H2b:非沉淀性冗余资源程度越高,企业社会责任对利用式技术创新的影响越小。

2 研究设计

2.1 研究样本与数据来源

本文选取2008—2016年披露社会责任报告且在上海证券交易所和深圳证券交易所挂牌上市的企业为观测样本,初始样本为762家企业。然后,根据中国证监会《上市公司分类指引》选择研发密集型行业,包括机械、设备、仪表制造业、信息技术业、电子业及医药、生物制品业等4个行业。研究表明,上述4个行业技术创新活动较为活跃[15],适用于分析企业社会责任对技术创新绩效的影响机制。经筛选后,样本企业数量为241个。由于本文观测期为9年,参照Zhang等[42]的做法,剔除2014年以后(包括2014年)才披露企业社会责任报告的企业,最终样本企业数量为210个,共1 262个观测值。

本文基于专利文本、彭博企业社会责任评价指数、企业财务、企业所在省份创新环境指数等多源异构数据,构建面板数据集。首先,对于企业社会责任测度,本文参照现有文献[43],采用彭博企业社会责任评价指数(Bloomberg ESG Disclosure Scores)作为样本企业履行企业社会责任情况的测量指标。其次,本文使用企业申请专利数量作为二元性技术创新的代理变量。专利申请数据采集于德温特全球专利数据库(Derwent World Patents Index),其它企业层面变量数据采集于全球上市公司财务分析数据库(Osiris)。Osiris数据库的数据质量良好且更新及时,被广泛应用于经济管理领域文献[42]。此外,本文基于中国科学院大学每年发布的《中国区域创新能力评价报告》搜集省级创新环境指数数据。

本文使用专利申请数据反映企业技术创新活动。首先,虽然使用专利申请数据表征企业创新被一些学者所质疑,如专利数据不能全面反映企业研发活动[44],但亦存在明显优势。例如,专利数据比其它创新指标如新产品发布信息能够更好地反映企业技术创新活动[45];专利包含丰富的技术信息,如技术分类、引用关系等[15]。事实上,本文对于二元性技术创新的分类正是基于专利中的企业技术领域信息。其次,专利申请数据比专利授权数据更能及时反映企业技术创新活动情况。由于专利授权数据存在一定的审核期,使用专利申请数据能够避免在此期间其它因素干扰[44]。

2.2 变量测度

(1)企业社会责任(ESG)。企业社会责任数据源自彭博企业社会责任披露指数(Bloomberg ESG Disclosure Scores),该指数基于全球报告倡议组织信息披露框架(Global Reporting Initiative),包含环境建设、社会贡献和公司治理3个方面内容。彭博企业社会责任披露指数根据企业社会责任报告的透明程度进行打分,“0”分表示该企业没有披露任何社会责任履行信息,“100”分表示该企业全面、具体地披露了社会责任履行情况。根据Benlemlih等[43]的观点,企业社会责任信息披露程度越高,其社会责任表现越好。

(2)二元性技术创新。本文采用Belderbos 等[15]的做法,通过专利文本中所标识的国际专利分类号(IPC)对企业探索式创新活动(EXPR)和利用式创新活动(EXPT)成果进行划分,划分方式为:以IPC前4位字符为技术领域划分标准,如果样本企业在t年申请的专利被标注为新技术领域,则视其为探索式创新成果;否则视为利用式创新成果。新技术领域的定义是,如果一个专利所标注的IPC技术领域在过往5年(t-1至t-5)的企业专利申请中没有出现过,则认为该IPC技术领域为新领域。一旦一个技术领域被视为探索性的,那么此后3年内,所有标注在该IPC技术领域中的专利都被视为探索式技术创新成果。本文使用Python脚本实现上述过程。

(3)非沉淀性冗余资源。按照现有文献的一般做法[18],本文使用流动比率作为非沉淀性冗余资源(USR)的代理变量。

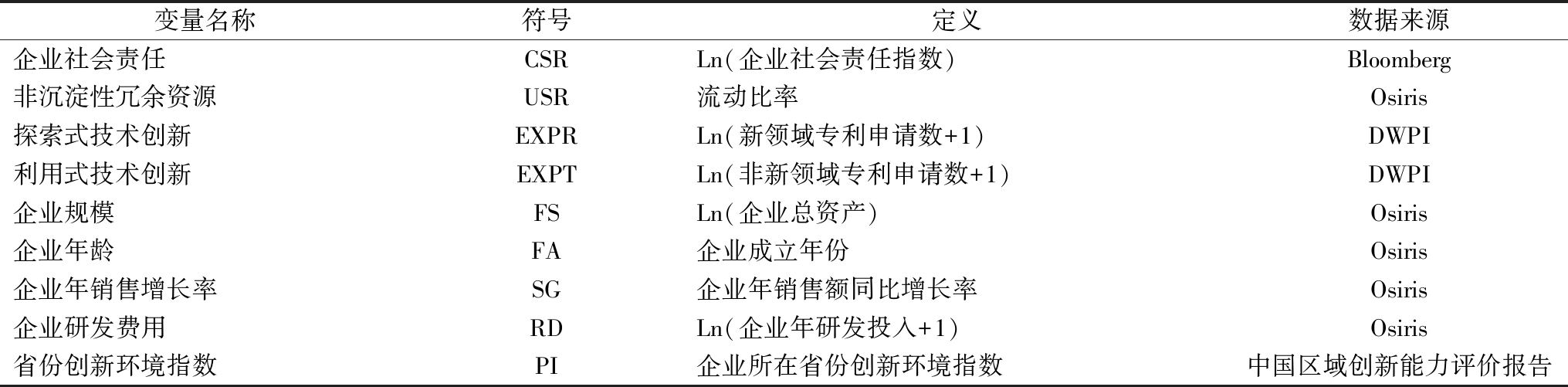

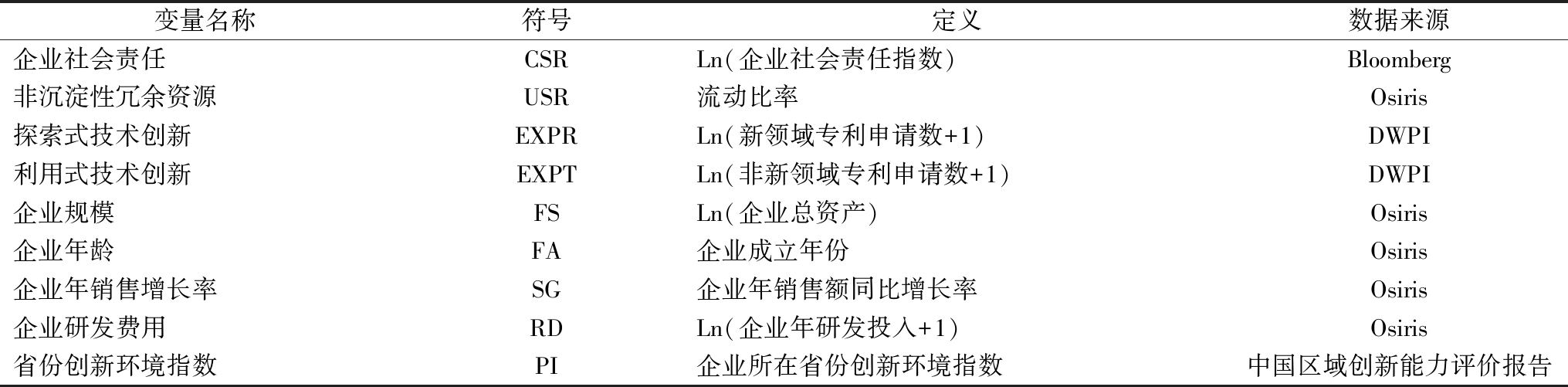

(4)控制变量。基于相关文献研究成果,本文选取5个控制变量,包括企业规模(FS)、企业年龄(FA)、企业年销售增长率(SG)以及企业研发费用(RD)。上述变量数据主要采集于Osiris数据库,缺失部分从企业财务年报中补充。另外一个变量为企业总部所在省份创新环境指数(PI),该变量采集于《中国区域创新能力评价报告》,该报告由中国科技发展战略研究小组、中国科学院大学中国创新创业管理研究中心制作发布,具备学术性和权威性。本文所涉变量定义、测度方法及数据来源汇总如表1所示。

表1 变量定义、测度方法及数据来源

变量名称符号定义数据来源企业社会责任CSRLn(企业社会责任指数)Bloomberg非沉淀性冗余资源USR流动比率Osiris探索式技术创新EXPRLn(新领域专利申请数+1)DWPI利用式技术创新EXPTLn(非新领域专利申请数+1)DWPI企业规模FSLn(企业总资产)Osiris企业年龄FA企业成立年份Osiris企业年销售增长率SG企业年销售额同比增长率Osiris企业研发费用RDLn(企业年研发投入+1)Osiris省份创新环境指数PI企业所在省份创新环境指数中国区域创新能力评价报告

注:企业资产和企业研发投入的计量单位均为百万元人民币

2.3 分析方法

为了准确观测变量对实证结果的影响,本文采用固定效应分析方法。同时,豪斯曼检验结果显示,使用固定效应模型能够更好地分析本文构建的样本集。本文构建如下实证模型检验假设关系,实证分析过程通过Stata14.0软件实现。实证模型(1)用于检验H1a和H1b。

INNOit=B0+B1ESGi.t-1+BkControlsi,t-1+at+zt+ξit

(1)

其中,i表示企业,t表示时间,INNO代表二元性技术创新,ESG代表企业社会责任,Controls代表所有控制变量及调节变量,ai表示企业个体的固定效应,zt表示时间固定效应。实证模型(2)用于检验H2a,H2b。

INNOit=B0+B1ESGi,t-1+B2Moderatori,t-1+B3ESGi,t-1*Moderatori,t-1+BkControlsi,t-1+ai+zt+ξit

(2)

其中,i表示企业,t表示时间,INNO代表二元性技术创新,ESG代表企业社会责任,Moderator 代表调节变量,即非沉淀性冗余资源,ESG*Moderator代表交互项。本文对于交互项中的所有变量都进行了标准化处理。Controls代表所有控制变量,ai表示企业个体的固定效应,zt表示时间固定效应。

3 实证结果与分析

3.1 描述性统计分析

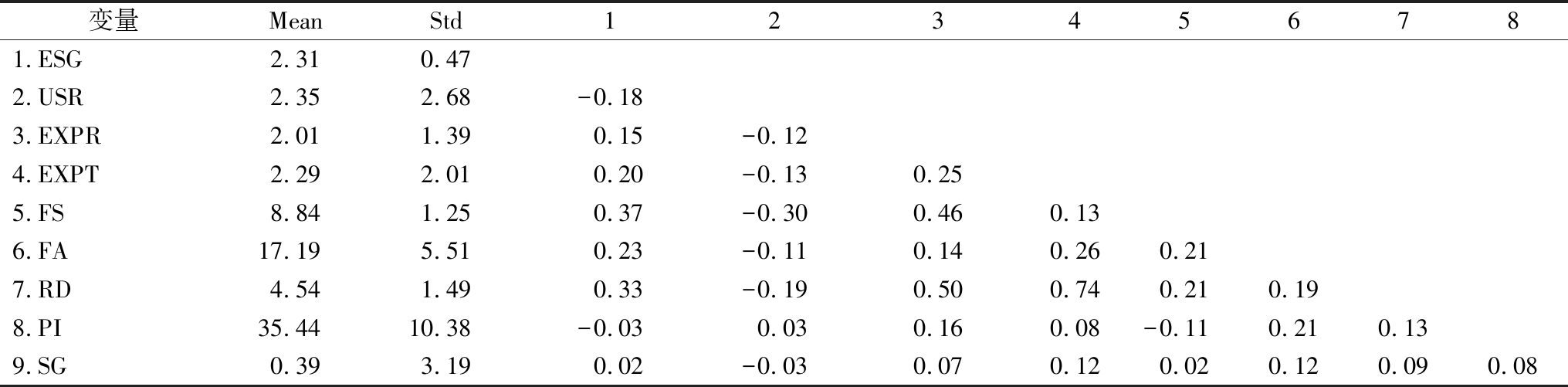

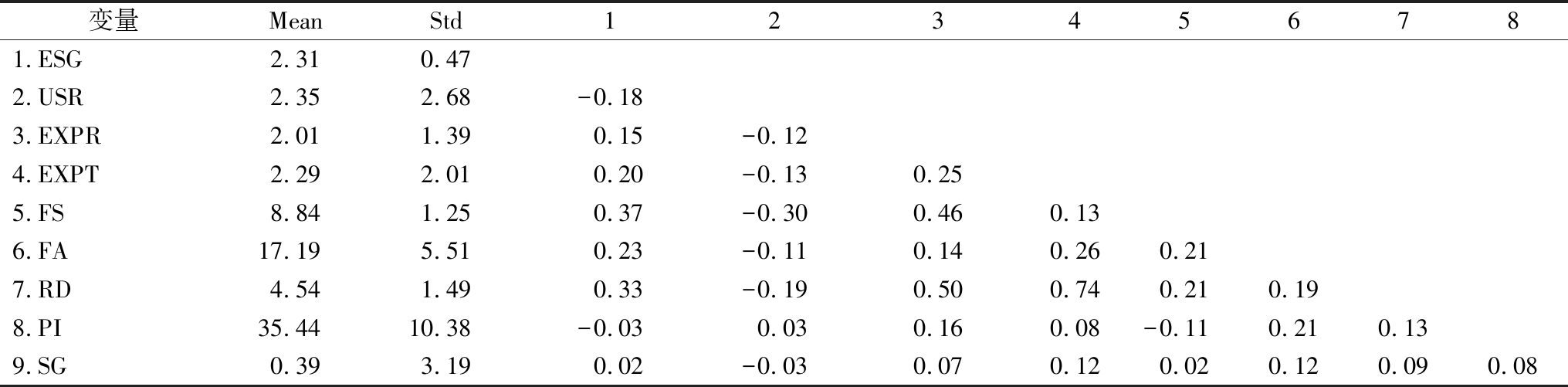

本文使用专利文本、彭博企业社会责任评价指数、企业财务、企业所在省份创新环境指数等多源异构数据测量观测变量。表2展示了主要变量描述性统计分析和相关性系数分析结果。由表2可知,大部分变量间的相关系数低于0.3,且各模型中方差膨胀性因子均低于10,说明模型的多重共线性情况并不能影响本文研究结论[42]。

表2 主要变量描述性统计及相关系数

变量MeanStd123456781.ESG2.310.472.USR2.352.68-0.183.EXPR2.011.390.15-0.124.EXPT2.292.010.20-0.130.255.FS8.841.250.37-0.300.460.136.FA17.195.510.23-0.110.140.260.217.RD4.541.490.33-0.190.500.740.210.198.PI35.4410.38-0.030.030.160.08-0.110.210.139.SG0.393.190.02-0.030.070.120.020.120.090.08

注:*P < 0.1, **P < 0.01,***P < 0.001,下同

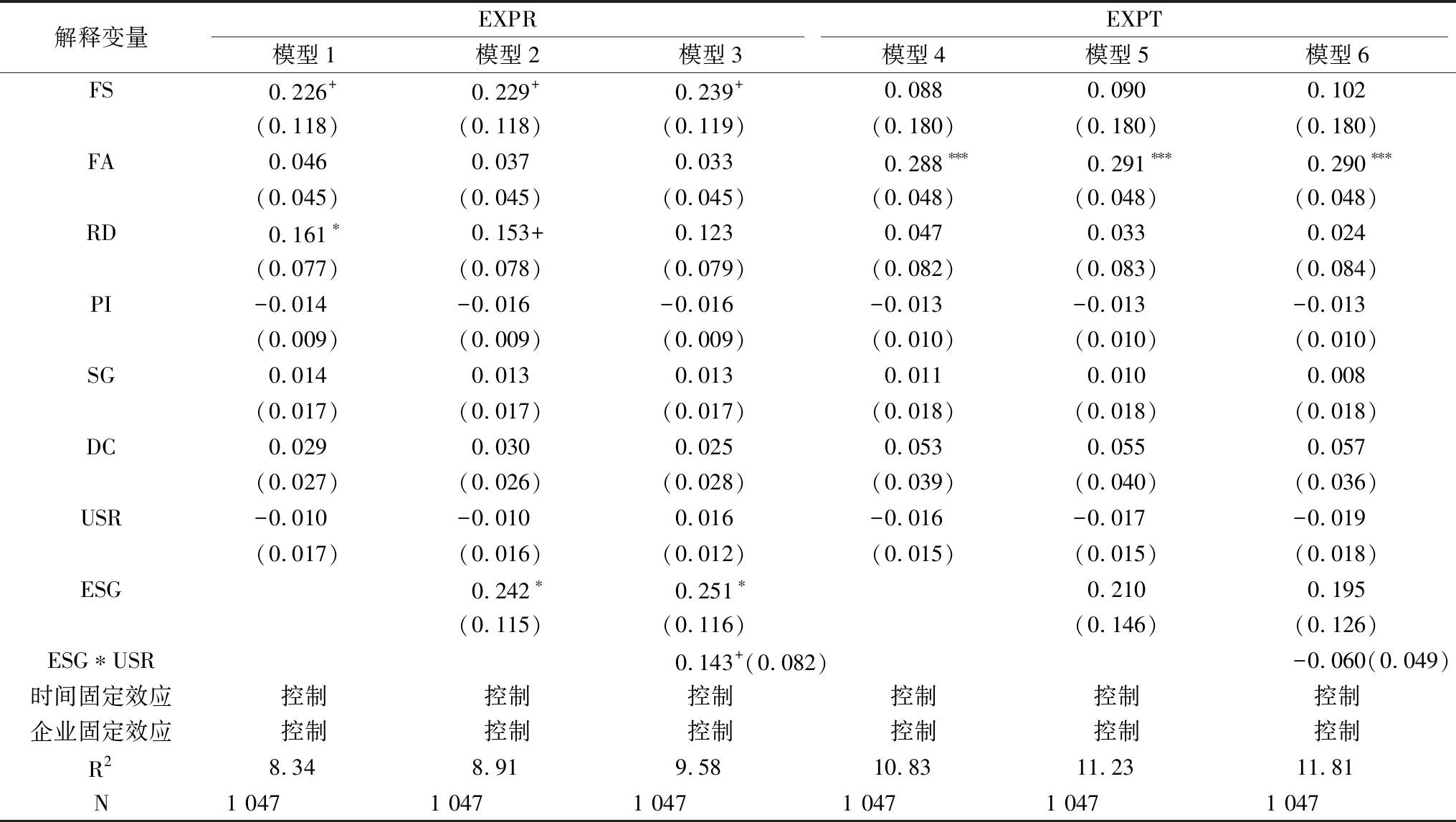

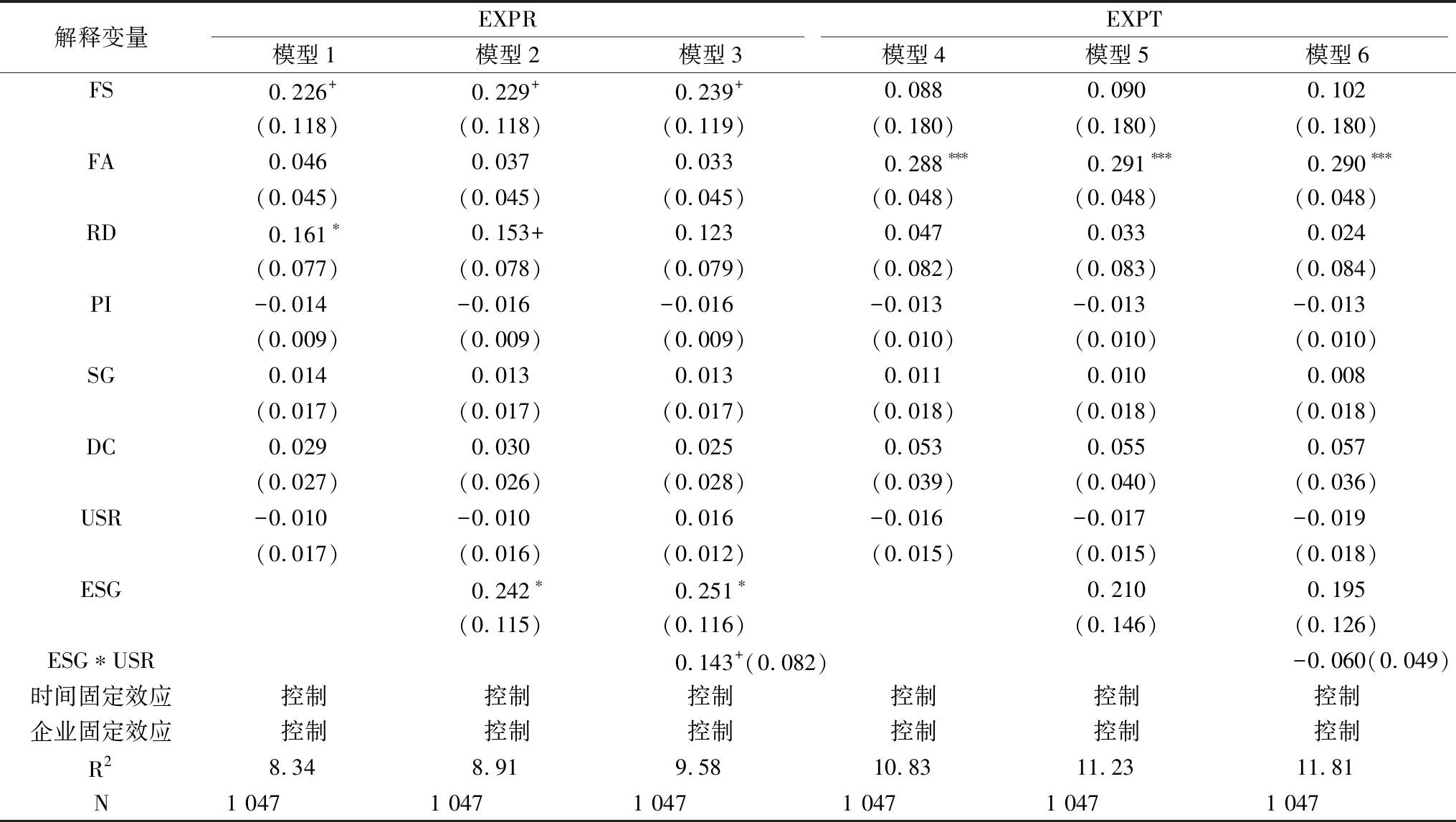

表3 探索式与利用式技术创新固定效应回归结果

解释变量EXPREXPT模型1模型2模型3模型4模型5模型6FS0.226+0.229+0.239+0.0880.090 0.102 (0.118)(0.118)(0.119)(0.180)(0.180)(0.180)FA0.0460.037 0.033 0.288∗∗∗0.291∗∗∗0.290∗∗∗(0.045)(0.045)(0.045)(0.048)(0.048)(0.048)RD0.161∗ 0.153+0.1230.047 0.033 0.024 (0.077)(0.078)(0.079)(0.082)(0.083)(0.084)PI-0.014 -0.016 -0.016 -0.013 -0.013 -0.013 (0.009)(0.009)(0.009)(0.010)(0.010)(0.010)SG0.014 0.013 0.013 0.011 0.010 0.008 (0.017)(0.017)(0.017)(0.018)(0.018)(0.018)DC0.029 0.030 0.025 0.053 0.055 0.057 (0.027)(0.026)(0.028)(0.039)(0.040)(0.036)USR-0.010 -0.010 0.016 -0.016 -0.017 -0.019 (0.017)(0.016)(0.012)(0.015)(0.015)(0.018)ESG0.242∗0.251∗0.2100.195(0.115)(0.116) (0.146)(0.126)ESG∗USR0.143+(0.082) -0.060(0.049) 时间固定效应控制控制控制控制控制控制企业固定效应控制控制控制控制控制控制R28.348.919.5810.8311.2311.81N1 0471 0471 0471 0471 0471 047

注:+P < 0.1

3.2 多元回归分析

表3中模型1-3反映了以探索式技术创新为因变量的回归结果。由模型1可知,当仅放入控制变量时,企业规模、研发投入与探索式技术创新间存在正向显著关系。在模型1的基础上,模型2加入了社会责任变量,发现其回归系数在5%水平上显著为正,H1a得到支持,说明企业社会责任表现越好,越有利于企业探索式技术创新水平提高。该结果在一定程度上支持了部分现有文献的观点,即认为企业社会责任可以导致“创造性飞跃”(吸收和重构不同的知识要素),从而促进激进性创新[5]。在模型3中加入企业社会责任与非沉淀性冗余资源的交乘项,回归结果发现,交乘项系数在10%水平下显著,因此H2a成立,说明企业非沉淀性冗余资源越丰富,企业社会责任对探索式技术创新的影响越大。该结论一定程度上支持了Suzuki[17]的观点,即丰富的非沉淀性冗余资源能够减轻企业实施新的竞争策略过程中面临的资源约束,从而提高探索式技术创新水平。

模型4—6反映了以利用式技术创新为因变量的回归结果。由模型5可知,当仅放入控制变量时,发现仅有企业年龄变量对利用式技术创新产生正向显著影响。在模型5的基础上,模型6加入了企业社会责任变量,发现其回归系数不显著,因此H1b不成立。这意味着企业社会责任作为一种获取组织外部利益相关者资源的工具,在扩大利益相关者沟通范围和获取知识外部来源等方面发挥着更大的作用。对于企业社会责任与利用式创新的关系在总体上不显著的另一种可能的解释是,利用式创新主要是为了提升现有产品质量,减少材料消耗,增加现有企业产品种类[16]。因此,当企业积极履行社会责任时,利用式技术创新容易被其它方式所取代,如购买新的生产设备等。在模型7中加入企业社会责任与非沉淀性冗余资源的交乘项,回归系数不显著,因此H2b没有得到支持。对此,一个可能的解释是,相较于探索式技术创新,利用式技术创新所耗费的研发成本较低,因此,企业社会责任对利用式技术创新的影响过程受资源约束较小,故非沉淀性冗余资源对两者关系的负向影响十分有限。

3.3 稳健性分析

过往研究表明,良好的企业社会责任表现是因其突出的创新能力所致[27]。这种反馈效应(feedback effects)导致自变量与因变量之间可能存在反向因果关联。为检验潜在内生性问题对本研究结论的影响,本文遵循杨洋等[46]、Belderbos等[47]、Zhang等[48]及Qiu等[49]的做法,以t期和t-1期的探索式技术创新为自变量,分别对t期的企业社会责任作回归,发现两个回归系数均不显著(P=0.529 [EXPR t], P=0.593 [EXPR t-1])。因此,潜在反向因果关系引致的内生性问题并不足以影响本研究结论。

4 结语

本文以中国上市研发密集型企业为观测样本,探讨企业社会责任与二元性技术创新间的关系,以及非沉淀性冗余资源在两者关系中的调节作用。结果发现,企业社会责任信能够显著正向影响探索式技术创新,但对利用式技术创新没有影响。非沉淀性冗余资源能够显著增强企业社会责任对探索式技术创新的影响,但对企业社会责任与利用式技术创新间关系没有影响。

本文贡献在于:第一,通过区分探索式技术创新和利用式技术创新,探索企业社会责任对不同类型技术创新的异质性影响机制。不同于传统观点认为企业社会责任可以影响整体技术创新水平[4], 本文发现,企业社会责任仅能积极影响探索式技术创新。从创新管理角度,该结论在一定程度上解释了为什么有些企业履行社会责任反而会对其财务绩效产生负向影响。原因可能在于,企业履行社会责任仅能够影响探索式技术创新,而探索式技术创新具有高风险、收益不确定等特征,因此,在短期内难以提升企业市场表现。本研究结论也与开放创新理论范式相一致。开放式创新理论强调,分布在组织外部的知识资源能够为企业实现技术创新提供机遇[24]。而企业积极履行社会责任,广泛建立利益相关者关系是识别和获取上述外部知识资源的有效方法。第二,通过检验情境要素对企业社会责任与二元性技术创新间关系的影响,揭示企业社会责任战略实施的适用性情境。本文发现,非沉淀性冗余资源能够显著正向调节企业社会责任对探索式技术创新的影响。该结论表明,在非沉淀性冗余资源丰富的环境下,企业通过积极履行社会责任建立外部关联,能够更好地促进探索式技术创新水平提高。

理论方面,长期以来,企业社会责任对技术创新的影响机制研究存在悖论。虽然有学者尝试通过区分社会责任类型打开该影响机制的“黑箱”[6],但缺乏从创新视角展开的探讨。通过使用专利数据区分二元性技术创新,本文发现,企业社会责任只有在探索新技术领域时才能发挥作用。对此,一个可能的解释是,在新的技术领域中,企业缺乏潜在合作者信任,在该条件下,企业社会责任作为一种增强利益相关者认同和信任的工具,对于知识分享及交换能够发挥作用。此外,本文检验了非沉淀性冗余资源对二者关系的作用,实证结论是对Sharma[50]研究成果的延伸。该学者认为,冗余资源有助于企业经理人实施积极的社会责任战略,并将技术创新作为社会责任战略的体现,因而未对社会责任与技术创新进行概念区分。本文在此基础上,进一步指出了非沉淀性冗余资源对企业社会责任与技术创新间的关系作用机制。实践方面,由于企业社会责任在中国发展历史尚浅,企业普遍缺乏社会责任建设经验。本研究为企业社会责任的作用标的提供了经验参考,同时也为企业社会责任行为的适用条件提供了实践依据。

本文局限性主要体现在两个方面。第一,未对企业社会责任进行分类。现有研究表明,不同类型的企业社会责任(应对型和主动型[6])对企业技术创新绩效的影响不同,因此,对不同类型技术创新的影响效果也会产生差异。未来研究可以通过文本分析、问卷调查或其它工具手段将企业社会责任按照所面向的利益相关者群体进行分类,从而更好地观测企业社会责任的不同维度与多种类型技术创新间的关系;第二,研究样本仅限于中国研发密集型企业,未来可以将研究情境拓展至多国,从而丰富理论研究。

参考文献:

[1] BAGNOLI M, WATTS S G. Selling to socially responsible consumers: competition and the private provision of public goods[J]. Journal of Economics & Management Strategy, 2003, 12(3):419-445.

[2] MCWILLIAMS A, SIEGEL D. Creating and capturing private and social value: strategic corporate social responsibility, resource based theory and sustainable competitive advantage[J]. Journal of Management, 2010, 37(37):1480-1495.

[3] GONG G, XU S, GONG X. On the value of corporate social responsibility disclosure: an empirical investigation of corporate bond issues in China[J]. Journal of Business Ethics, 2016, 150(1):1-32.

[4] RATAJCZAK P, SZUTOWSKI D. Exploring the relationship between CSR and innovation[J]. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 2016, 7(2): 295-318.

[5] LUO X, DU S. Exploring the relationship between corporate social responsibility and firm innovation[J]. Marketing Letters, 2015, 26(4): 703-714.

[6] BOCQUET R, BAS C L, MOTHE C, et al. CSR, innovation, and firm performance in sluggish growth contexts: a firm-level empirical analysis[J]. Journal of Business Ethics, 2017, 146(1): 241-254.

[7] BOCQUET R, BAS C L, MOTHE C, et al. Are firms with different CSR profiles equally innovative? empirical analysis with survey data[J]. European Management Journal, 2013, 31(6): 642-654.

[8] WAGNER M. Corporate social performance and innovation with high social benefits: a quantitative analysis.[J]. Journal of Business Ethics, 2010, 94(4): 581-594.

[9] GALLEGO-ALVAREZ I, PRADO-LORENZO J M, GARCIA-SANCHEZ I. Corporate social responsibility and innovation: a resource-based theory[J]. Management Decision, 2011, 49 (10): 1709-1727.

[10] 杨建君, 聂菁. 寡头垄断企业技术创新模式选择——创新风险与技术类型的影响分析[J]. 科学学与科学技术管理, 2009, 30(11):94-99.

[11] 吴爱华, 苏敬勤. 人力资本专用性、创新能力与新产品开发绩效——基于技术创新类型的实证分析[J]. 科学学研究, 2012, 30(6):950-960.

[12] SWIFT TIM. The perilous leap between exploration and exploitation[J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(8):1688-1698.

[13] JOKIPII A. Determinants and consequences of internal control in firms: a contingency theory based analysis[J]. Journal of Management & Governance, 2010, 14(2):115-144.

[14] MARCH J G. Exploration and exploitation in organizational learning[J]. Organization Science, 1991, 2 (1): 71-87.

[15] BELDERBOS R, FAEMS D, LETEN B, et al. Technological activities and their impact on the financial performance of the firm: exploitation and exploration within and between firms[J]. Journal of Product Innovation Management, 2010, 27(6): 869-882.

[16] LIN H, MCDONOUGH E F, YANG J, et al. Aligning knowledge assets for exploitation, exploration, and ambidexterity: a study of companies in high-tech parks in China[J]. Journal of Product Innovation Management, 2017, 34(2): 122-140.

[17] SUZUKI O. Enabling or constraining? unraveling the influence of organizational slack on innovation[J]. Industrial and Corporate Change, 2018, 27(3): 555-575.

[18] 王亚妮,程新生.环境不确定性、沉淀性冗余资源与企业创新——基于中国制造业上市公司的经验证据[J].科学学研究,2014,32(8):1242-1250.

[19] WADDOCK S . Parallel universes: companies, academics, and the progress of corporate citizenship[J]. Business & Society Review, 2010, 109(1):5-42.

[20] MISHRA D R. Post-innovation CSR performance and firm value[J]. Journal of Business Ethics, 2017, 140(2): 285-306.

[21] PORTER M E, KRAMER M R. Strategy and society: the link between competitive advantage and corporate social responsibility[J]. Harvard Business Review, 2006, 84(12): 77-92.

[22] PORTER M E, KRAMER M R. Creating shared value[J]. Harvard Business Review, 2011, 89(1/2): 62-77.

[23] ZHAO M. CSR-based political legitimacy strategy: managing the state by doing good in China and Russia[J]. Journal of Business Ethics, 2012, 111(4): 439-460.

[24] GASSMANN O, ENKEL E, CHESBROUGH H. The future of open innovation[J]. R & D Management, 2010, 40(3):213-221.

[25] GUAN J, LIU N. Exploitative and exploratory innovations in knowledge network and collaboration network: a patent analysis in the technological field of nano-energy[J]. Research Policy, 2016, 45(1): 97-112.

[26] 李忆,司有和.探索式创新、利用式创新与绩效:战略和环境的影响[J].南开管理评论,2008(5):4-12.

[27] WOLF J. The relationship between sustainable supply chain management, stakeholder pressure and corporate sustainability performance[J]. Journal of Business Ethics, 2014, 119(3):317-328.

[28] BROWN J A, FORSTER W R. CSR and Stakeholder theory: a tale of Adam Smith[J]. Journal of Business Ethics, 2013, 112(2): 301-312.

[29] SHARMA S, VREDENBURG H. Proactive corporate environmental strategy and the development of competitively valuable organizational capabilities[J]. Strategic Management Journal, 1998, 19(8): 729-753.

[30] BENNER M J, TUSHMAN M L. Exploitation, exploration, and process management: the productivity dilemma revisited[J]. Academy of Management Review, 2003, 28(2): 238-256.

[31] HE Z, WONG P K. Exploration vs. exploitation: an empirical test of the ambidexterity hypothesis[J]. Organization Science, 2004, 15(4): 481-494.

[32] HO V H. Corporate social responsibility in China: law & the business case for strategic CSR[J]. South Carolina Journal of International Law & Business, 2015,12(1): 1-39.

[33] VOSS G B, SIRDESHMUKH D, VOSS Z G, et al. The effects of slack resources and environmental threat on product exploration and exploitation[J]. Academy of Management Journal, 2008, 51(1): 147-164.

[34] 李晓翔,刘春林.高流动性冗余资源还是低流动性冗余资源——一项关于组织冗余结构的经验研究[J].中国工业经济,2010(7):94-103.

[35] FLAMMER C. Competing for government procurement contracts: the role of corporate social responsibility[J]. Strategic Management Journal, 2018,39(5):1299-1324.

[36] MCWILLIAMS A, VAN FLEET D D, CORY K D, et al. Raising rivals' costs through political strategy: an extension of resource-based theory[J]. Journal of Management Studies, 2002, 39(5): 707-724.

[37] LOVE J H, ROPER S, VAHTER P, et al. Learning from openness: the dynamics of breadth in external innovation linkages[J]. Strategic Management Journal, 2014, 35(11): 1703-1716.

[38] LOPEZVEGA H, TELL F, VANHAVERBEKE W, et al. Where and how to search? search paths in open innovation[J]. Research Policy, 2016, 45(1): 125-136.

[39] HUANG Y, CHEN C. The impact of technological diversity and organizational slack on innovation[J]. Technovation, 2010(9): 420-428.

[40] TAN J, PENG M W. Organizational slack and firm performance during economic transitions: two studies from an emerging economy[J]. Strategic Management Journal, 2003,24(13), 1249-1263.

[41] WICKERT C, SCHERER A G,SPENCE L J. Walking and talking corporate social responsibility: implications of firm size and organizational cost[J]. Journal of Management Studies, 2016, 53(7), 1169-1196.

[42] ZHANG Y, YANG Z, ZHANG T, et al. Strategic resource decisions to enhance the performance of global engineering services[J]. International Business Review, 2017, 27(3): 678-700.

[43] BENLEMLIH M, SHAUKAT A, QIU Y, et al. Environmental and social disclosures and firm risk[J]. Journal of Business Ethics, 2016(7): 1-14.

[44] LEE J, VELOSO F, HOUNSHELL D A, et al. Linking induced technological change, and environmental regulation: evidence from patenting in the U.S. auto industry[J]. Research Policy, 2011, 40(9): 1240-1252.

[45] KONG D, ZHOU Y, LIU Y, et al. Using the data mining method to assess the innovation gap: a case of industrial robotics in a catching-up country[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2017: 80-97.

[46] 杨洋,魏江,罗来军.谁在利用政府补贴进行创新?——所有制和要素市场扭曲的联合调节效应[J].管理世界,2015(1):75-86+98+188.

[47] BELDERBOS R, TONG T W, WU S, et al. Multinationality and downside risk: the roles of option portfolio and organization[J]. Strategic Management Journal, 2014, 35(1): 88-106.

[48] ZHANG Y, LI H, LI Y, et al. FDI spillovers in an emerging market: the role of foreign firms' country origin diversity and domestic firms' absorptive capacity[J]. Strategic Management Journal, 2010, 31(9): 969-989.

[49] QIU Y, SHAUKAT A, THARYAN R, et al. Environmental and social disclosures: link with corporate financial performance[J]. British Accounting Review, 2016, 48(1): 102-116.

[50] SHARMA S. Managerial interpretations and organizational context as predictors of corporate choice of environmental strategy[J]. The Academy of Management Journal, 2000, 43(4):681-697.

(责任编辑:张 悦)