0 引言

创新作为经济增长的内生动力,是提高地区综合实力和竞争力的源泉[1]。近年来,我国创新投入持续攀升,据《中国科技统计年鉴》显示,2006—2017年我国R&D经费内部支出从3 003.1亿元增至17 606.1亿元,年均增长率为15.9%,研发人员全时当量则从150.2万人年增至403.4万人年,年均增长率为8.5%。然而,创新投入的迅速增加并未使我国环境质量得到有效改善,据最新发布的《2018年全球环境绩效指数》显示,中国环境绩效在世界180个经济体中排名第120位,反映出经济快速增长给环境带来的压力。在空气质量问题方面,中国更是因PM2.5综合评测等多个方面拖累,排在倒数第4。可见,传统技术创新在促进经济快速增长的同时,也严重破坏了生态环境,导致经济发展与生态环境不协调[2]。因此,必须将绿色理念引入到传统技术创新活动中,推行绿色创新。绿色创新是指在创新活动的各环节遵循生态学原理和生态经济规律,使得创新活动减少对资源和能源的过度消耗,减少环境污染和生态破坏,促进经济发展与生态环境相协调,以实现提高经济效益和环境效益的双重目标[3,4]。推行绿色创新的关键在于绿色创新效率提升[5],既要尽可能地提升创新要素投入对产出效果的比率,又要最大限度地减少污染物排放。不同于只考虑经济效益的传统创新效率,本研究的绿色创新效率是在考虑创新活动所造成的环境负效应后,科学评价创新投入产出综合效率。

从已有研究看,目前对绿色创新效率的测度主要集中在以处理多投入多产出变量见长的数据包络分析(DEA)及其各类拓展模型上。Chung等[6]提出环境技术和方向性距离函数,把污染物作为对环境的负产出纳入效率分析框架,为合理评价区域绿色创新效率提供了方法论支撑;张江雪和朱磊[2]基于绿色增长对技术创新方向进行约束,将环境负荷和资源生产率视作产出,运用四阶段DEA模型研究中国各地区工业企业创新效率;韩晶[7]应用规模报酬可变的 DEA模型对中国区域绿色创新效率进行了测度和分析;冯志军[3]运用DEA—SBM方法建立了工业企业绿色创新效率测度新模型,分析比较了中国省级区域及八大经济区规模以上工业企业的绿色创新效率;肖仁桥等[8]构建关联型网络DEA模型测算环境约束下工业企业技术创新整体与分阶段效率,并探索各省份和4大地区的效率差异;张逸昕和林秀梅[9]运用非期望产出的SUPER—SBM模型和MALMQUIST指数法,从内部协同适配视角分析比较了中国内地30个省际区域绿色创新效率水平;罗良文和梁圣蓉[10]运用主成分和DEA相结合的方法,分别计算出两阶段创新价值链下中国区域工业企业绿色技术创新效率,并进行了因素分解;钱丽等[11]将单位GDP工业碳排放量和“三废”污染物纳入两阶段绿色创新效率研究框架,利用共享投入关联两阶段DEA模型测度2008—2015年中国工业企业绿色研发和成果转化效率。

上述文献既对本研究具有重要的借鉴意义,也存在有待拓展之处:①已有研究大多是基于创新成功视角对区域绿色创新效率进行分析,忽略了创新失败因素对创新效率的影响。事实上,对于任何企业而言,创新都是一项具有极高失败风险的复杂活动[12],创新失败因素理应作为创新活动的非期望产出被纳入研究框架;②已有研究对不同区域绿色创新效率测算及其空间差异进行了广泛探讨,并普遍认为绿色创新效率存在明显的区域差异,但这一区域差异是否会持续存在甚至呈现扩大趋势?区域之间的绿色创新效率差距将趋于收敛还是发散?是什么原因促成了区域差距收敛或发散?对于上述问题,学术界目前尚无定论。

鉴于此,本文首先将重新定义创新活动的投入、产出指标,将环境污染、创新失败因素纳入非期望产出,构建SBM—DEA效率测度模型对中国区域绿色创新效率重新进行测算。其次,采用σ收敛模型、绝对β收敛模型、条件β收敛模型分别对全国总体及东、中、西部地区绿色创新效率的收敛趋势进行检验,探讨影响中国区域绿色创新效率收敛的主要因素,并提出政策建议。

1 研究方法及模型构建

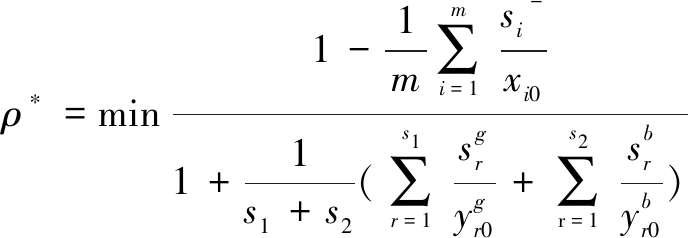

(1)SBM—DEA效率测度模型。传统的DEA模型大多属于径向和角度度量,不能充分考虑到投入产出的松弛性问题,也不能准确度量存在非期望产出时的效率值。为克服上述缺陷,Tone[13]提出了基于松弛变量的非径向、非角度的SBM—DEA模型。假设生产系统有n个决策单元,每个决策单元均有投入X、期望产出Yg和非期望产出Yb3个向量,其元素可以表示成x∈Rm,yg∈RS1及 yb∈RS2,定 义 矩 阵 X , Yg, Yb 如 下 : 其中,

其中, 和

和  基于非期望产出的SBM—DEA效率测度模型则如式(1)所示。

基于非期望产出的SBM—DEA效率测度模型则如式(1)所示。

(1)

式(1)中,s-、sg和sb分别表示投入、期望产出和非期望产出的松弛量,λ是权重向量,目标函数ρ*是关于s-,sg,sb严格单调递减的,且0≤ρ*≤1。当ρ*=1,即s-、sg、sb均为0时,说明决策单元是有效率的;如果ρ*<1,则说明决策单元存在要素冗余,可以通过优化配置提升效率。

(2)收敛性检验。σ收敛、绝对β收敛和条件β收敛是研究收敛性的重要方法,在本文的σ收敛检验中,σ表示中国区域绿色创新效率自然对数的标准差,如果该数值随时间推移逐渐变小,则表明各地区绿色创新效率存在σ收敛,反之则不存在σ收敛。σ收敛的计算公式为:

(2)

式(2)中,lnEFFit表示i地区第t年绿色创新效率的自然对数, 表示各地区第t年各区域绿色创新效率自然对数的平均值,n为样本容量。

表示各地区第t年各区域绿色创新效率自然对数的平均值,n为样本容量。

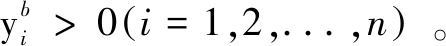

在本文的β收敛检验中,绝对β收敛是指中国区域绿色创新效率的增长率与其初始水平呈负相关关系,并会在未来某一时刻收敛于相同的稳态水平和增长速度。借鉴Barro&Sala-I-Martin[14]的研究成果,绝对β收敛模型为:

(3)

式(3)中,EFFi0表示i地区期初绿色创新效率值,EFFit表示i地区第t期绿色创新效率值,T为考察期的时间跨度,α为常数项,β为绝对β收敛系数,εit为随机误差项。若β小于0且通过显著性检验,说明中国区域绿色创新效率存在绝对β收敛,反之则发散。

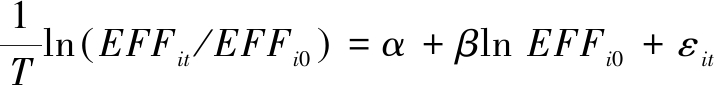

条件β收敛承认不同地区由于某些方面条件的不同而收敛于各自的稳态,在绝对β收敛模型的基础上加入相关控制变量,可得到条件β收敛模型。

(4)

式(4)中,Xit表示加入的其他控制变量,β为条件β收敛系数,γ表示控制变量的系数,其它变量含义均和式(3)相同。通过β及γ的符号及显著性可以检验各地区是否收敛于各自的稳态,以及影响其各自收敛的主要因素。此外,根据绝对β收敛系数、条件β收敛系数估计值,可以计算出收敛速度s和半生命周期τ,如公式(5)所示。

s=-ln(1-|β|)/T,τ=ln(2)/s

(5)

2 变量与数据

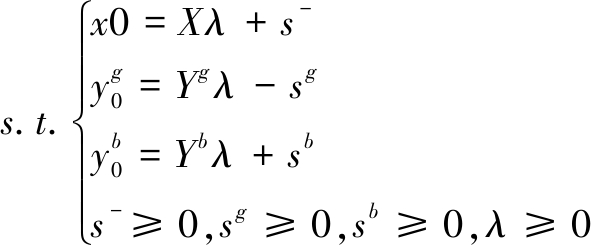

以中国内地30个省级行政区为研究样本(由于数据所限,西藏未纳入统计),样本数据均来源于2007—2017年《中国统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》、《中国金融年鉴》和《中国环境统计年鉴》。创新投入指标包括研究与试验发展(R&D)人员全时当量和R&D资本存量,创新期望产出指标包括发明专利申请授权数和新产品销售收入,非期望产出指标包括工业废水排放量、工业废气排放量、银行不良贷款金额同比比率,对各指标设定与数据处理说明如下:

创新活动投入主要包括人力资本投入和资金投入,对于人力资本投入,采用各地区R&D人员全时当量这一指标,以便更好地衡量创新活动中研发人员的人力投入量和实际工作时间。在资金投入衡量指标选择上,采用各地区R&D经费内部支出指标表征,考虑到R&D经费支出是一项流量指标,其对创新产出的影响很大程度是前期投资累积的结果,而不仅仅是当期研发支出,因此需要进一步采用永续盘存法对各地区R&D资本存量进行估算,其计算公式为:

Kit=(1-δ)×Ki(t-1)+Ri(t-1)

(6)

式(6)中,Kit、Ki(t-1)分别表示第i地区第t和t-1期的R&D资本存量,δ表示R&D资本存量折旧率,取值为15%,Ri(t-1)表示i地区在t-1期的实际R&D经费支出,即利用名义支出除以R&D价格指数。借鉴吕岩威和李平[15]的研究方法,R&D价格指数的计算公式为:R&D价格指数=0.85×居民消费价格指数+0.15×固定资产投资价格指数,并以2006年为基期进行平减。各地区基期R&D资本存量Ki0的计算公式为:Ki0=Ri0/(g+δ),其中,Ri0为期初的R&D经费内部支出,g是R&D经费支出R的几何增长率,由此便可计算出2006—2016年各地区R&D资本存量。

对于创新活动期望产出,从知识技术产出和产品产出两个角度进行考量,对于知识技术产出,大量文献都选用了专利申请受理数或专利申请授权量作为产出变量,但本文考虑到在发明、实用新型和外观设计3种专利类型中发明专利的技术含量更高,更能体现地区原始创新能力[16,17],且较少受专利审核授权机构的限制[18],因此,选取发明专利申请授权数这一指标表征创新知识技术产出。对于产品产出,从科技成果转化维度反映一个地区创新活动成果,新产品销售收入是一个很好的衡量指标。鉴于《中国科技统计年鉴》自2011年开始对新产品销售收入的统计口径从“大中型工业企业”改为“规模以上工业企业”,本文分别以各地区大中型工业企业新产品销售收入(2006—2010年)、规模以上工业企业新产品销售收入(2011—2016年)作为各年度期望产出。需要说明的是,由于本文对区域绿色创新效率的测算都是在同年度内的截面比较,因此这一指标无需进行统计口径调整与价格平减。

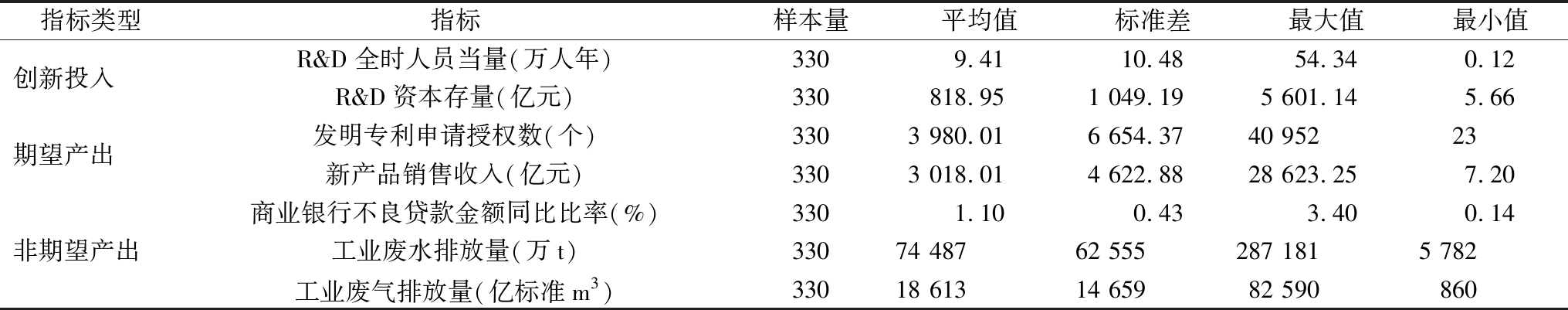

对于创新活动非期望产出,从环境污染和创新失败两个因素进行考量。对于环境污染因素,已有研究通常以“三废”污染物即固体废物、废水和废气代表非期望产出,但本文考虑到近年来固体废物绝大部分都被处置利用,倾倒丢弃量已大幅减少,因此,仅选取工业废水排放量、工业废气排放量作为非期望产出指标;对于创新失败因素,依据熊彼特[19]对创新的定义,以是否获得经济利润作为创新成功或失败的标志。考虑到创新失败会对企业商业贷款的正常偿还产生影响,或者对正常现金流产生影响,进而促使企业向商业银行申请贷款,如果无法通过利润弥补则会最终形成不良贷款。因此,本文以商业银行不良贷款金额与前一年度的比率作为非期望产出指标。综上,各指标描述性统计结果如表1所示。

3 实证分析

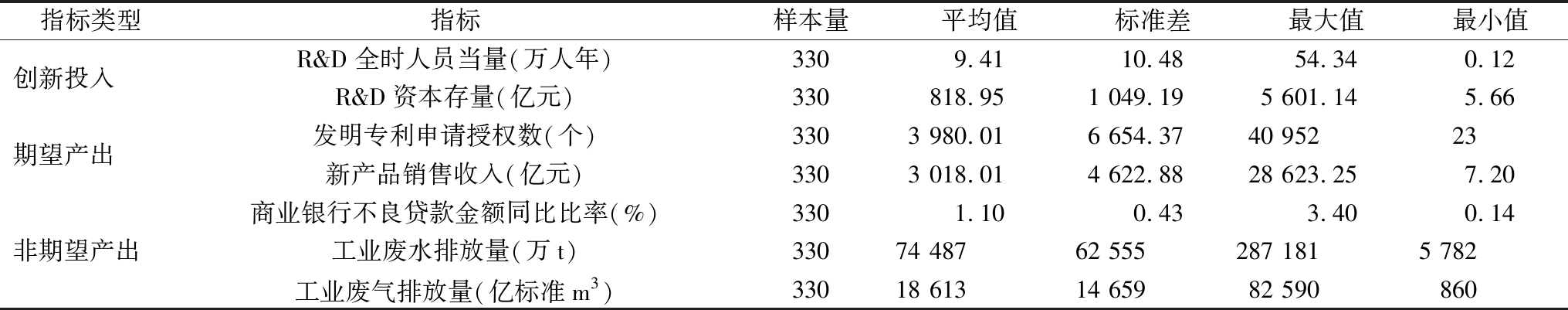

3.1 区域绿色创新效率测算

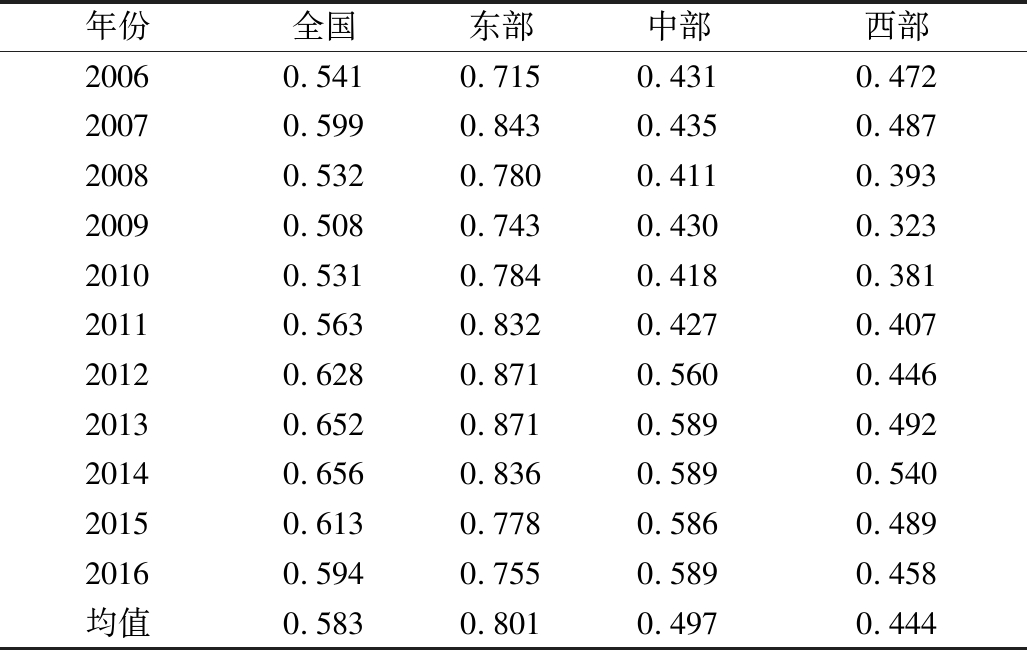

探讨中国区域绿色创新效率的收敛性,首先需要对绿色创新效率值进行测算。利用上述创新投入、期望产出和非期望产出指标,运用SBM—DEA模型对2006-2016年中国各省份绿色创新效率进行测算,计算出全国及东、中、西部地区绿色创新效率均值,结果如表2所示。可以看出,全国绿色创新效率值从2006年的0.541增长至2016年的0.594,整体上呈现出上升趋势。分区域看,10年间,东部地区绿色创新效率值从2006年的0.715增长至2016年的0.755,中部地区绿色创新效率值从2006年的0.431增长至2016年的0.589,西部地区绿色创新效率值从2006年的0.472下降至2016年的0.458,说明东、中部地区绿色创新效率提升幅度相对较大,而西部地区绿色创新效率略有下降。

表1 变量描述性统计结果

指标类型指标样本量平均值标准差最大值最小值创新投入R&D全时人员当量(万人年)3309.4110.4854.340.12R&D资本存量(亿元)330818.951 049.195 601.145.66期望产出发明专利申请授权数(个)3303 980.016 654.3740 95223新产品销售收入(亿元)3303 018.014 622.8828 623.257.20商业银行不良贷款金额同比比率(%)3301.100.433.400.14非期望产出工业废水排放量(万t)33074 48762 555287 1815 782工业废气排放量(亿标准m3)33018 61314 65982 590860

从各年度绿色创新效率均值看,2006—2016年全国绿色创新效率均值为0.583,东部地区为0.801,中部地区为0.497,西部地区为0.444。可见,东部地区绿色创新效率值远高于全国平均水平,而中、西部地区绿色创新效率值低于全国平均水平。一方面,说明东部地区创新机制尤其是创新资源配置机制运行良好,有效激发了其创新活力;另一方面,说明中、西部地区在创新发展过程中,出现了技术和经济脱节的现象,导致创新未能对经济发展起到应有的促进作用。

表2 中国区域绿色创新效率测算结果

年份全国东部中部西部20060.5410.7150.4310.47220070.5990.8430.4350.48720080.5320.7800.4110.39320090.5080.7430.4300.32320100.5310.7840.4180.38120110.5630.8320.4270.40720120.6280.8710.5600.44620130.6520.8710.5890.49220140.6560.8360.5890.54020150.6130.7780.5860.48920160.5940.7550.5890.458均值0.5830.8010.4970.444

3.2 区域绿色创新效率收敛性分析

通过对区域绿色创新效率的测算,发现中国区域绿色创新效率存在较大空间差异,那么这种差异是否会持续存在,是否有收敛或扩散趋势?本文将进一步采用σ收敛模型、绝对β收敛模型、条件β收敛模型分别对中国区域绿色创新效率的收敛性进行检验,并探讨区域绿色创新效率收敛的主要影响因素。

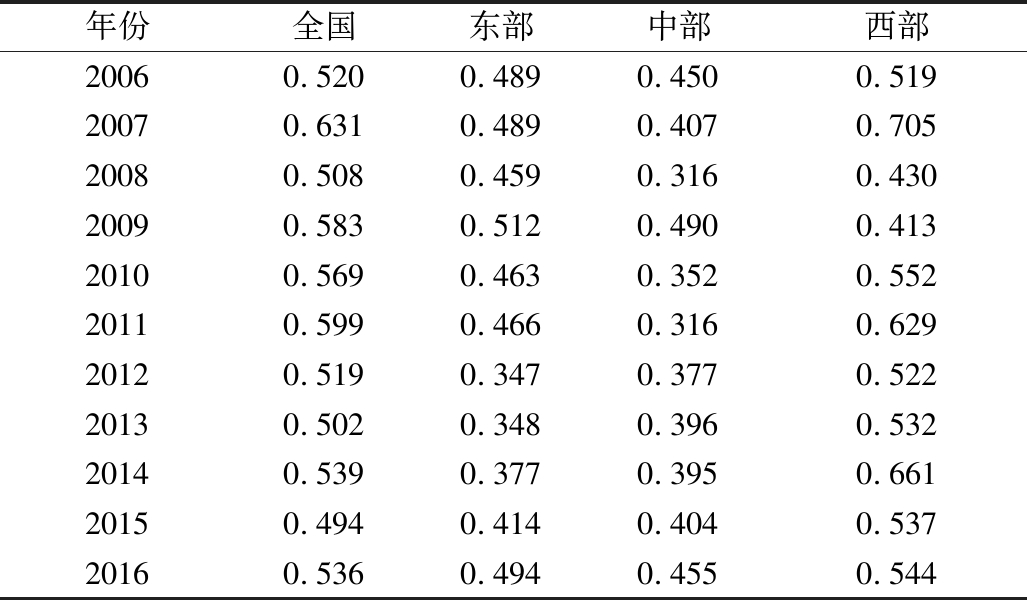

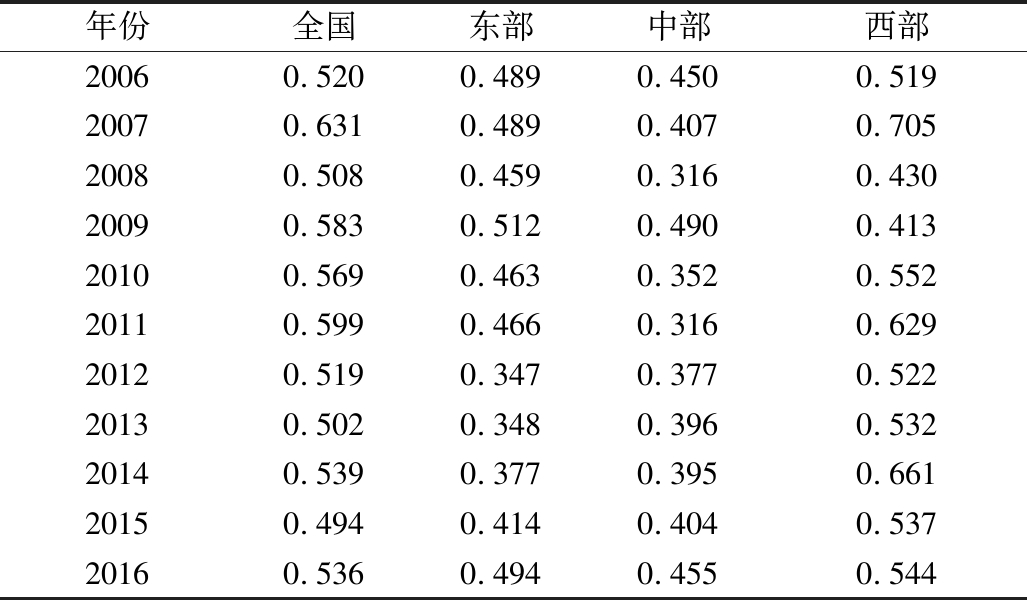

(1)σ收敛检验。根据σ收敛的计算公式测算出全国及东、中、西部地区绿色创新效率的σ收敛指数(见表3)。由表3可以看出,2006—2016年我国绿色创新效率的σ收敛指数由0.520增加到0.536,东、中、西部地区绿色创新效率的σ收敛指数分别由0.489、0.450、0.519增加到0.494、0.455、0.544,全国及东、中、西部地区绿色创新效率均存在变异系数变大的情况,表明全国及东、中、西部地区绿色创新效率均不存在明显的σ收敛趋势。

表3 中国区域绿色创新效率σ收敛指数

年份全国东部中部西部20060.5200.4890.4500.51920070.6310.4890.4070.70520080.5080.4590.3160.43020090.5830.5120.4900.41320100.5690.4630.3520.55220110.5990.4660.3160.62920120.5190.3470.3770.52220130.5020.3480.3960.53220140.5390.3770.3950.66120150.4940.4140.4040.53720160.5360.4940.4550.544

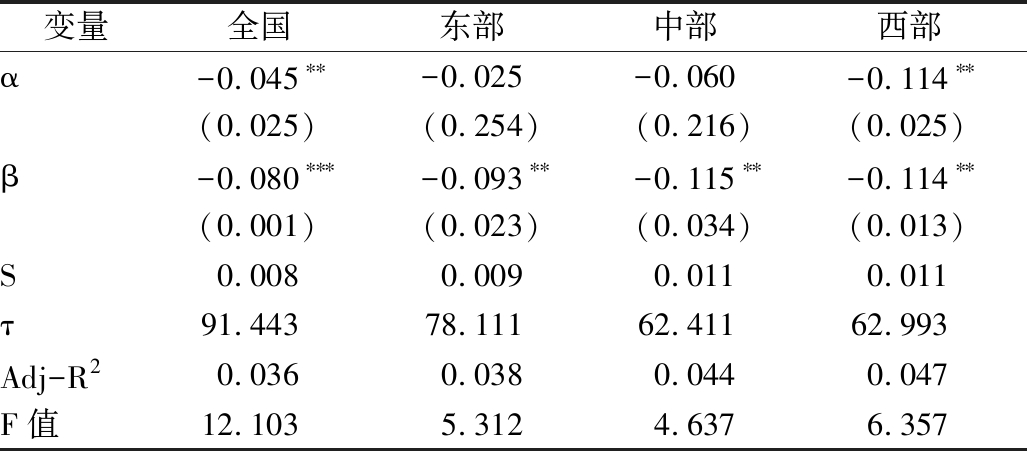

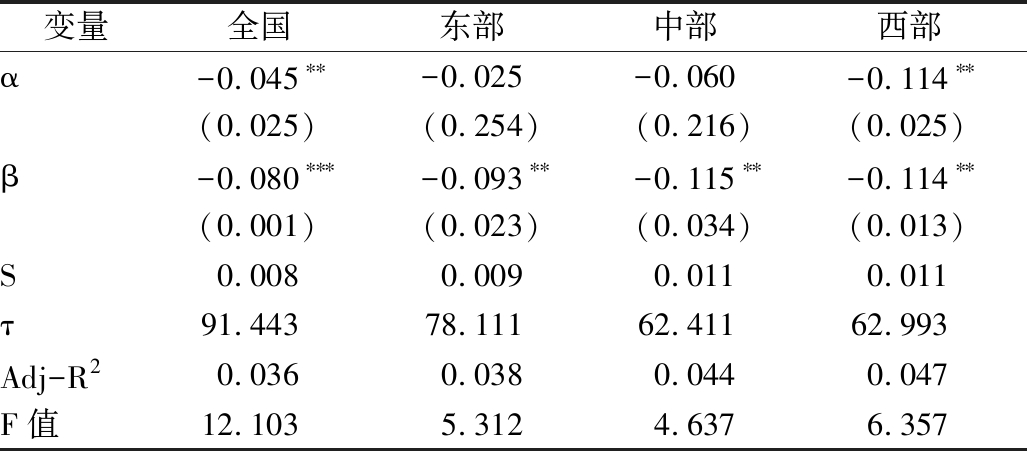

(2)绝对β收敛检验。采用式(3)对全国及东、中、西部地区绿色创新效率进行绝对β收敛检验,结果如表4所示。可以看出,无论是全国还是东、中、西部地区,β系数都小于0且均通过了5%的显著性检验,说明全国及东、中、西部地区均存在绝对β收敛。进一步,根据式(5)计算出不同区域的收敛速度s和半生命周期τ,全国收敛速度为0.008,半生命周期为91.443年;东、中、西部地区收敛速度分别为0.009、0.011、0.011,半生命周期分别为78.111、62.411、62.993年。由此可见,东部地区收敛速度较慢,半生命周期较长,而中、西部地区收敛速度较快,半生命周期相对较短。

表4 中国区域绿色创新效率绝对β收敛检验

变量全国东部中部西部α-0.045∗∗-0.025-0.060-0.114∗∗(0.025)(0.254)(0.216)(0.025)β-0.080∗∗∗-0.093∗∗-0.115∗∗-0.114∗∗(0.001)(0.023)(0.034)(0.013)S0.0080.0090.0110.011τ91.44378.11162.41162.993Adj-R20.0360.0380.0440.047F值12.1035.3124.6376.357

注:*、**和***分别表示在10%、5%和1%的水平下显著,括号内的数值为P值,下同

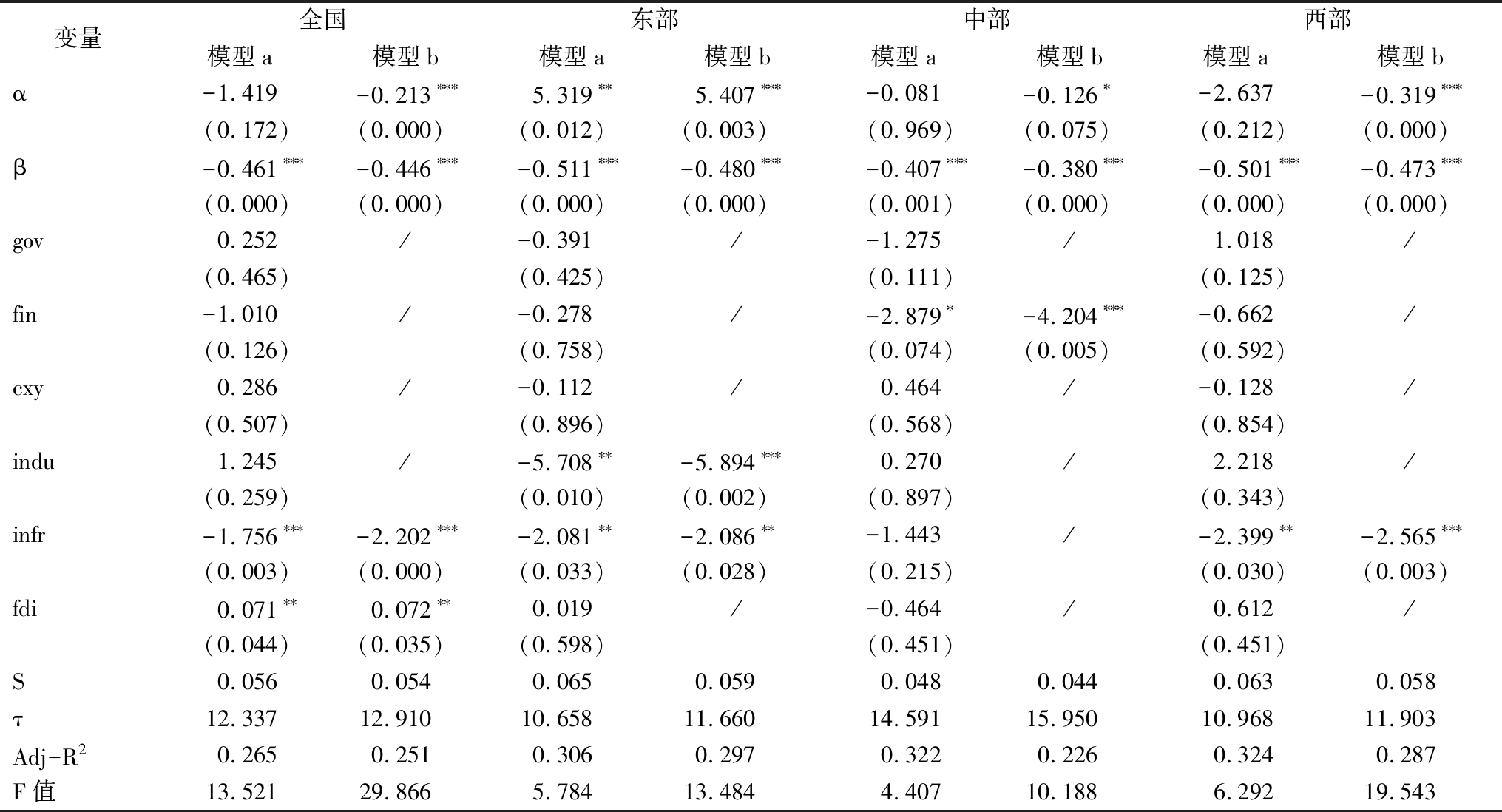

(3)条件β收敛检验。根据绝对β收敛检验结果,全国及东、中、西部地区均存在显著的绝对β收敛,进一步在绝对β收敛模型中加入控制变量,考察各地区是否存在条件β收敛。本文借鉴已有相关文献,选取政府资助(gov)、金融支持(fin)、产学研合作(cxy)、产业结构(indu)、基础设施(infr)和外商直接投资(fdi)等作为控制变量。其中,以科技经费筹集总额中政府资金的比例表征政府资助,以科技经费筹集总额中银行贷款的比例表征金融支持,以高校和研发机构科技经费筹集总额中企业资金的比例表征产学研合作,以第二和第三产业增加值占生产总值的比重表征产业结构,以邮电业务总量占生产总值的比重表征基础设施,以外商直接投资额占地区生产总值的比例表征外商直接投资。

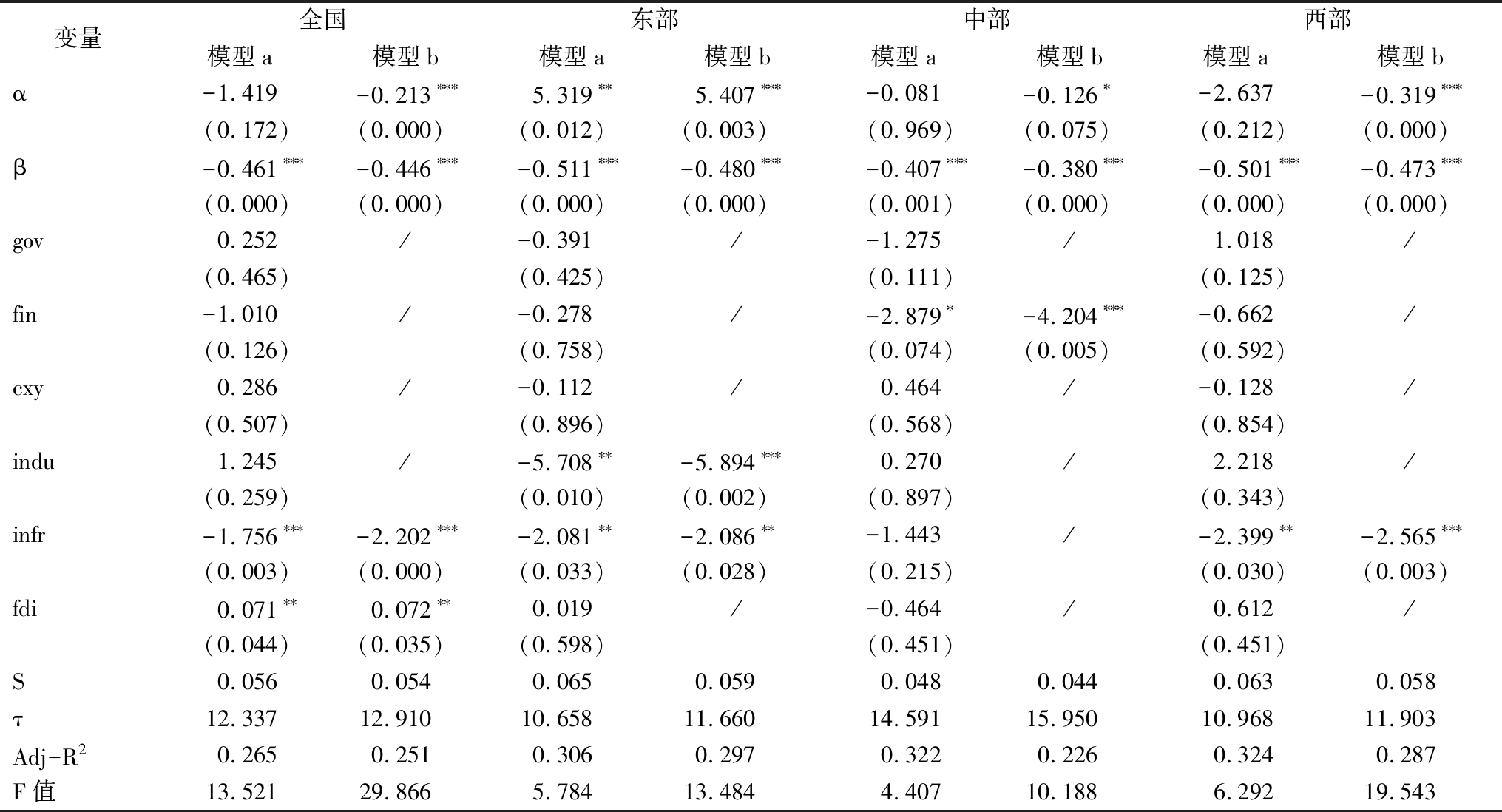

经豪斯曼(Hausman)检验,面板数据支持固定效应,采用式(4)对全国及东、中、西部地区绿色创新效率进行条件β收敛检验,结果如表5模型a所示。可以看出,在加入控制变量后,无论是全国还是东、中、西部地区,β系数都小于0且均通过了1%的显著性检验,说明全国及东、中、西部地区均存在显著的条件β收敛。与绝对β收敛模型相比,无论是全国还是东、中、西部地区,加入控制变量后的条件β收敛模型的拟合优度均大大提高,条件β收敛模型中β系数的绝对值更大也更为显著,收敛速度s也更快,说明条件β收敛模型的解释能力有所增强,引入控制变量后中国区域绿色创新效率的收敛性表现得更加明显。

在模型a基础上进一步去除不显著因素,对中国区域绿色创新效率进行条件β收敛检验,结果如表5模型b所示。可以看出,在去除不显著因素后,全国及东、中、西部地区β系数仍然均小于0且通过了1%的显著性检验,留下的各变量对区域绿色创新效率的影响依然显著,且系数符号方向与原有模型完全一致,因此,可以认为全国及东、中、西部地区均存在显著的条件β收敛。

从影响因素看,在全国层面,绿色创新效率增长的影响因素主要是外商直接投资和基础设施。其中,外商直接投资的影响显著为正,表明外商直接投资不仅带来了先进知识、技术和管理经验,也带来正的“外溢效应”,如竞争示范效应、人员流动效应和供应链效应等[20],从而促进了本地区绿色创新效率提升。而基础设施的影响显著为负,表明基础设施较完善的省份,虽然其绿色创新效率水平较高,但增长速度低于基础设施较差的省份。在区域层面,产业结构对东部地区绿色创新效率增长的影响显著为负,表明第二、三产业比重增加并未促进东部地区绿色创新效率提升,反而起到抑制作用。因此,各省份在发展中不应一味追求第二、三产业比重的绝对增加,而应关注产业转型升级。基础设施对东、西部地区绿色创新效率增长的影响显著为负,表明在东、西部地区基础设施较完善的省份,绿色创新效率增长速度也低于基础设施较差的省份。金融支持对中部地区绿色创新效率增长的影响显著为负,表明金融机构在选择贷款对象时,往往对风险较高的研发项目和科技型中小微企业存在“内生的排斥”,导致其对绿色创新效率提升产生抑制作用。

表5 中国区域绿色创新效率条件β收敛检验

变量全国东部中部西部模型a模型b模型a模型b模型a模型b模型a模型bα-1.419-0.213∗∗∗5.319∗∗5.407∗∗∗-0.081-0.126∗-2.637-0.319∗∗∗(0.172)(0.000)(0.012)(0.003)(0.969)(0.075)(0.212)(0.000)β-0.461∗∗∗-0.446∗∗∗-0.511∗∗∗-0.480∗∗∗-0.407∗∗∗-0.380∗∗∗-0.501∗∗∗-0.473∗∗∗(0.000)(0.000)(0.000)(0.000)(0.001)(0.000)(0.000)(0.000)gov0.252/-0.391/-1.275/1.018/(0.465)(0.425)(0.111)(0.125)fin-1.010/-0.278/-2.879∗-4.204∗∗∗-0.662/(0.126)(0.758)(0.074)(0.005)(0.592)cxy0.286/-0.112/0.464/-0.128/(0.507)(0.896)(0.568)(0.854)indu1.245/-5.708∗∗-5.894∗∗∗0.270/2.218/(0.259)(0.010)(0.002)(0.897)(0.343)infr-1.756∗∗∗-2.202∗∗∗-2.081∗∗-2.086∗∗-1.443/-2.399∗∗-2.565∗∗∗(0.003)(0.000)(0.033)(0.028)(0.215)(0.030)(0.003)fdi0.071∗∗0.072∗∗0.019/-0.464/0.612/(0.044)(0.035)(0.598)(0.451)(0.451)S0.0560.0540.0650.0590.0480.0440.0630.058τ12.33712.91010.65811.66014.59115.95010.96811.903Adj-R20.2650.2510.3060.2970.3220.2260.3240.287F值13.52129.8665.78413.4844.40710.1886.29219.543

注:“/”表示此项为空

4 结论及展望

本文将环境污染、创新失败因素列为非期望产出指标,运用2006—2016年中国内地30个省份的面板数据,构建 SBM—DEA模型对中国绿色创新效率及其区域差异进行测算,进而采用σ收敛模型、绝对β收敛模型、条件β收敛模型考察中国区域绿色创新效率的收敛性。结果表明:中国区域绿色创新效率整体呈现出上升趋势,但也存在较大的区域差异性,东部地区绿色创新效率远高于中、西部地区;全国及东、中、西部地区绿色创新效率均不存在明显的σ收敛,但存在显著的绝对β收敛和条件β收敛,且影响收敛的显著性因素各不相同。

需要说明的是,白俊红等[21]在对我国内地各省份创新效率测度的基础上进行了收敛性检验,认为1998—2005年中国东、中、西三大地区创新效率存在差异,且2000年之后中、西部地区创新效率高于东部地区;全国及中、西部地区创新效率整体上呈现出σ收敛的趋势,东部地区不存在σ收敛;全国及三大地区创新效率存在条件β收敛,但东、中部地区绝对β收敛不显著。可以看出,本文在对指标选择、研究期间进行调整、拓展后,与该文所得结论并不完全一致。一方面,本文考虑了环境污染、创新失败因素,从而导致二者在效率测算结果上存在差异;另一方面,可能是由于创新效率的收敛性特征随着时间推移发生了改变。

在本文研究结论的基础上,一个值得思考的问题是,既然全国及东、中、西部地区绿色创新效率均存在显著的绝对β收敛和条件β收敛,那么能否通过缩小东、中、西部之间绿色创新效率差距实现区域经济差距收敛?对于这一问题有待进一步考证,笔者也将在今后研究中予以关注。

参考文献:

[1] GROSSMAN G M, HELPMAN E. Endogenous innovation in the theory of growth[J]. Journal of Economic Perspectives, 1994, 8(1): 23-44.

[2] 张江雪,朱磊.基于绿色增长的我国各地区工业企业技术创新效率研究[J].数量经济技术经济研究,2012,29(2):113-125.

[3] 冯志军.中国工业企业绿色创新效率研究[J].中国科技论坛,2013(2):82-88.

[4] 张钢, 张小军. 绿色创新研究的几个基本问题[J]. 中国科技论坛, 2013(4): 12-15.

[5] 沈能, 周晶晶.技术异质性视角下的我国绿色创新效率及关键因素作用机制研究: 基于Hybrid DEA和结构化方程模型[J]. 管理工程学报, 2018, 32(4): 46-53.

[6] CHUNG Y H, FARE R, GROSSKOPF S. Productivity and undesirable outputs: a directional distance function approach[J]. Journal of Environmental Management, 1997, 51(3): 229-240.

[7] 韩晶. 中国区域绿色创新效率研究[J]. 财经问题研究,2012(11): 130-137.

[8] 肖仁桥,王宗军,钱丽. 环境约束下中国省际工业企业技术创新效率研究[J]. 管理评论,2014(6): 56-66.

[9] 张逸昕,林秀梅. 中国省际绿色创新效率与系统协调度双演化研究[J]. 当代经济研究,2015(3): 51-56.

[10] 罗良文,梁圣蓉. 中国区域工业企业绿色技术创新效率及因素分解[J]. 中国人口·资源与环境,2016(9): 149-157.

[11] 钱丽,王文平,肖仁桥. 共享投入关联视角下中国区域工业企业绿色创新效率差异研究[J]. 中国人口·资源与环境,2018(5): 27-39.

[12] 邸俊鹏,王浩宇. 企业创新的失败容忍度、激励与行为选择[J]. 上海经济研究,2018(2): 16-26.

[13] TONE K. A slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis[J]. European Journal of Operational Research. 2001, 130(3): 498-509.

[14] BARRO R J, SALA-I-MARTIN X. Technological diffusion, convergence and growth[J]. Journal of Economic Growth,1997, 36(2):1-26.

[15] 吕岩威,李平. 科技体制改革与创新驱动波及:1998—2013[J]. 改革,2016(1): 76-87.

[16] COHEN, LEVINTHAL. Absorptive capability: a new perspective on learning and innovation[J]. Administrative Science Quarterly, 1990(35): 128-152.

[17] 刘凤朝,沈能. 基于专利结构视角的中国区域创新能力差异研究[J]. 管理评论,2006(11): 43-47.

[18] 李婧,白俊红,谭清美. 考虑空间效应的区域创新效率测评[J]. 研究与发展管理, 2011(1): 17-22.

[19] 熊彼特.经济发展理论[M]. 北京:商务印书馆, 1990.

[20] 尹征杰. 外商直接投资的外溢效应分析:面向东北老工业基地的研究[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2011.

[21] 白俊红,江可申,李婧.中国区域创新效率的收敛性分析[J].财贸经济,2008(9):119-123.

(责任编辑:张 悦)

![]()