张广胜,陈 晨

(辽宁大学 商学院,辽宁 沈阳 110036)

摘 要:基于2004-2016年285个城市面板数据,运用静态面板、动态面板及面板门槛模型,从整体趋势、时间效应及非线性结构3个方面分析不同产业集聚模式差异与城市生态效率间的动态关系。结果显示,生产性服务业尤其是高端生产性服务的专业化及多样化集聚会在短期抑制生态效率提升,但长期促进作用显著;生产性服务业与制造业协同集聚对生态效率的改进效果相比单一产业集聚更为显著;不同产业集聚模式对生态效率的作用存在门槛效应,两者之间呈现显著倒U型关系,且存在集聚最优值;城市规模对产业集聚与城市生态效率的关系呈负向调节作用。因此,在城市生态经济规划建设中,应加大高端生产性服务业建设投入力度,关注生产性服务业与制造业融合,根据城市基础条件制定相应的产业转移战略,且不可集聚过度,注重发挥产业集聚对城市生态建设的正向促进作用。

关键词:专业化集聚;多样化集聚;协同集聚;生态效率;产业集聚

DOI:10.6049/kjjbydc.2018110135

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

中图分类号:F260

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2019)13-0048-10

Zhang Guangsheng,Chen Chen

(Business School,Liaoning University,Shenyang 110036,China)

Abstract:Based on the panel data of 285 cities in 2004-2016, static panel, dynamic panel and panel threshold model are used to analyze the different dynamic relationship. between different industrial agglomeration models and urban eco-efficiency from three aspects: overall trend, time effect and nonlinear structure. The research results show that the specialization and diversification of the producer service industry, especially the high-end production service, inhibits the improvement of eco-efficiency in the short-term, but it is significantly promoted in the long run; the synergy of the producer service industry and the manufacturing industry improves the eco-efficiency. The effect is more significant than a single industry agglomeration. The effect of different industrial agglomeration models on eco-efficiency has a threshold effect, and there is a significant inverted U-shaped structure relationship between the two, and there is an optimal value of agglomeration. And the scale of the city has a negative adjustment effect on the industrial agglomeration and the improvement of urban ecological efficiency. Therefore, in the urban eco-economic planning and construction, we should increase investment to focus on the construction of high-end productive service industry, pay attention to the integration of productive service industry and manufacturing industry according to local conditions, and formulate corresponding industrial transfer strategies according to urban basic conditions, and it is not possible to accumulate excessively. Pay attention to the positive promotion of industrial agglomeration in urban ecological construction.

Key Words:Specialized Agglomeration; Diversified Agglomeration; Collaborative Agglomeration; Ecological Efficiency; Industrial Agglomeration

收稿日期:2019-02-15

基金项目:国家自然科学基金应急管理项目(71840010);辽宁省社科规划基金重点项目(L17AJY009);辽宁省宣传部四个一批人才重点项目(LNSGYP18031);辽宁省科协科技创新智库项目(LNKX2018-2019A05)

作者简介:张广胜(1970-),男,河南信阳人,博士,辽宁大学商学院教授、博士生导师,研究方向为区域经济发展;陈晨(1992-),女,内蒙古呼伦贝尔人,辽宁大学商学院博士研究生,研究方向为区域经济发展。本文通讯作者:陈晨。

![]()

2015年联合国气候大会(COP21),强调了生态效率在全球气候变化中的重要性。十九大报告提出生态文明建设是我国未来发展的一大主题,也是经济从高速向高质量发展转变必须考虑的问题。我国经济早期采取粗放式、高能耗发展模式,带来了一系列严重的环境污染问题,但污染治理、生态改善与新旧能源转换并非是一蹴而就的,需各方共同努力,通过长期调整产业布局及能源规划实现。在生态文明建设初期,很难在清洁替代能源上产生重大突破,主攻方向应为定量高耗能投入下经济效益等期望产出最大化,环境污染等非期望产出最小化。因此,本文以城市视角关注经济发展的可持续性,研究城市生态效率的提升问题。

随着供给侧改革及新经济地理学框架逐步完善,产业集聚与生态效率关系成为国内外学者探究的焦点,主要观点为:Cingano&Schi-vardi[1]、王海宁和陈媛媛[2]、熊欢欢[3]于斌斌[4]、韩峰(2018)等学者指出产业集聚对生态效率的单调促进作用;Combes[5]、谢波(2013)、张可和汪东芳[6]、王海宁等[2]发现产业集聚对生态效率的阻碍效应; Cainelli等(1999)、Henderson(2001)、Usai等(2001)、Cingano(2004)、Brulhart等[7]、Futagami等[8]、Lin等[9]、刘修岩等[10]、崔宇明等[11]、纪玉俊等[12]、潘雅茹等[13]认为产业集聚与生态效率间存在复杂非线性关系。鉴于此,本文试图揭示产业集聚与生态效率之间的动态关系,并探寻产业集聚形式、集聚产业类型以及城市规模等基础资源的作用。

在当前我国经济高质量发展背景下,城市发展需由要素驱动向创新驱动转变,生态文明建设与产业结构升级是实现这一目标的重要抓手。因此,厘清生态、产业与经济的互动关系尤为重要。在创新驱动与生态文明共建上,各区域提升全要素生产率需要考虑资源投入和环境产出因素。为此学者们开始关注城市产业集聚现象。产业集聚主要有以下3种模式:产业专业化集聚,其源起于1980年Marshall提出的“产业区”思想,1992年Glaser等将其界定为MAR外部性,关注产业水平关联程度,形成了专业化集聚基础理论[14];产业多样化集聚,是2001年Duranton&Puga提出的“技术池”思想与2003年Wang提出的“市场区”思想的有效融合,最终被学术界界定为Jacobs外部性[15],强调产业间互动,夯实了产业多样化集聚经济的理论根基;产业协同集聚,由Ellison&Glaeser[16]于1997年率先提出这一概念,兼顾产业水平联系与垂直互动关系,注重区域资源合理配置,是对产业集聚理论的深化。

虽然产业集聚模式存在差异,但其对生态效率主要通过以下两条路径发挥作用。

(1)产业集聚对生态效率的阻碍效应。首先,制造业因其投入产出性质,集聚过程中必然产生大量环境污染物排放,导致生态效率下降,并且可能对邻近区域产生不可逆转的污染溢出效应;其次,集聚现象均遵循边际效应原则,超过阈值会产生拥塞效应,引致经济秩序紊乱、恶性竞争、资源配置失衡等问题,对城市经济产生抑制作用;再次,鉴于集聚是企业集中的长期性行为,拥塞效应也是一个逐渐显现的过程。一旦拥塞现象显现,企业已经投建,尤其制造业企业的设备建设、产业区域迁移等选择成本和沉没成本不可估量。此外,城市资源价格不合理上涨,难以在短期恢复,也会带来城市生态效率损失。因此,产业集聚带来的产能扩张、拥塞效应、沉没成本会对城市生态效率产生抑制作用。

(2)产业集聚对生态效率提升的正向溢出效应。首先,产业专业化集聚模式下的竞争效应。同类型企业在区域内集中会形成竞争关系,为寻求长远发展,需不断创新以满足消费者需求,抢占市场份额。根据Porter的创新驱动发展思想,创新源于企业竞争,而良性竞争有利于企业成长及区域经济环境建设。其次,产业多样化集聚模式下的学习效应。Boschma & Iammarino[17]指出,不同学科领域思想交融产生了创新萌芽,激发了突破性创新产生与发展。结合Jacobs外部性观点,知识溢出源于不同产业互动,因而产业多样化集聚地区是新思想的萌发地,有利于经济可持续发展。再次,产业协同化集聚模式下的匹配效应。产业协同集聚表现为垂直互联产业链的形成,能有效降低信息成本、优化资源配置、协调产业发展,进而提升城市经济效率。最后,上述三种集聚模式综合作用产生的虹吸效应。区域产业集聚带来了人才集聚,有利于地域人力资本有效积累,增强本地区自主创新、提升知识产出能源利用效率,进而改善城市生态效率。因此,不同产业及不同集聚模式产生的竞争效应、学习效应、匹配效应与虹吸效应,能促进技术进步,加速淘汰落后产能、产生新型能源,降低能源消耗、减少污染产出,促进城市生态效率提升。

综上,产业集聚与城市生态效率关系如何?是负向抑制作用占据主导,产生“集聚阴影效应”?抑或是正外部性抵消负向作用,加速能源变革,实现经济可持续发展,提升城市经济发展质量?此外,现阶段我国城市规模越来越大,人口集聚效应逐步显现,引发了城市交通拥挤、房价与物价升高、要素资源匮乏等问题,在一定程度上说明城市规模等基础条件可能对产业集聚与城市生态效率关系起到调节作用。

产业集聚带来人力和资本集聚,产生知识溢出效应的同时,也带来了拥挤效应,造成资源浪费。因此,产业集聚与生态效率并非简单的线性关系,可能在知识溢出等正外部性与拥挤效应等负外部性共同作用下,存在门槛效应。因此,本文采用面板门槛模型检验产业集聚与生态效率之间的关系。

首先,构建生态效率与产业集聚及其它控制变量间的静态面板模型如下:

tfpit=β0+β1sagit+β2devit+β3infit+β4fdiit+β5govit+εit

(1)

为保证结果稳健,消除内生问题,采用差分GMM模型检验产业集聚与生态效率的动态关系。

tfpit=β0+β1tfpit-1+β2tfpit-2+β3sagjit+β4sagjit-1+β5devit+β6infit+β7fdiit+β8govit+εit

(2)

出于结果的准确性、客观性考虑,解决变量间非线性结构问题,采用Hensen(1999)的门槛回归法,构建产业集聚对生态效率的面板门槛模型。

tfpit=β0+β1sagjit•I(Thit≤γ1)+β2sagjit•I(Thit>γ1)+β3devit+β4infit+β5fdiit+β6govit+εit

(3)

其中,解释变量为产业专业化集聚指数(sag),sag1为制造业专业化集聚,sag2为高端生产性服务业专业化集聚,sag3为低端生产性服务业专业化集聚,sag4为生产性服务业专业化集聚,sag5为消费性服务业专业化集聚,sag6为服务业专业化集聚。后续分析中,将专业化集聚指数(sag)替换为多样集聚指数(dag)、产业协同集聚指数(coags)。其中,dag1为制造业多样化集聚,dag2为生产性服务业多样化集聚,dag3为高端生产性服务业多样化集聚,dag4为低端生产性服务业多样化集聚,dag5为消费性服务业多样化集聚,dag6为服务业多样化集聚;coags1为制造业与生产性服务业协同集聚,coags2为制造业与高端生产性服务业协同集聚,coags3为制造业与低端生产性服务业协同集聚,coags4制造业与消费性服务业协同集聚,coags5制造业与服务业协同集聚。

2.2.1 被解释变量(tfp)

被解释变量为DEA-Malmquist指数方法计算的城市生态效率指标。其中,投入要素指标包含劳动力投入、资本存量、知识投入、能源消耗;产出要素指标包含实际GDP、废水排放量、二氧化硫排放量、烟尘排放量。

2.2.1.1 投入指标

(1)劳动力投入,采用各城市年末就业人员总量衡量。

(2)资本存量,选用各地级市年末社会固定资产投资总额表示。以2003年为基期,采用永续盘存法估算后续年度的资本存量,计算公式为:ki,t=(1-δ)Ki,t-1+Ii,t。其中,K表示前期积累的资本存量;I表示当年新增社会固定资产投资;i、t表示地区和年份;δ表示固定资产折旧率,参照单豪杰[18]的处理方法,设定资本折旧率为10.96%。

(3)知识投入,根据保罗·罗默的内生增长理论,经济发展的内生驱动因素除C-D生产函数中的人力资本与物质资本外,知识资本投入也不容忽视,即索洛余值中的知识贡献作用。因此,本文选取各地级市教育财政支出衡量知识投入。

(4)能源消耗,出于数据可得性与精确性考量,本文借鉴秦炳涛[19]的做法,采用全年全市工业用电量测度能源消耗。

2.2.1.2 产出指标

(1)期望产出。实际地区生产总值。为避免GDP增长中价格波动影响,以2003年为基期,用各年GDP增长指数进行调整,得到各地区期望产出。

(2)非期望产出。DEA-Malmquist指数法下,产出指标数值越大越好,但当其中包含废物排放等非期望数据时,这与期望的环境生态改善目标相悖。因此,本文借鉴于斌斌[20]及Seiford & Zhu[21]的方法:假定第i个城市第j年度的非期望产出指标为Qij,Qij=(Qi1,Qi2,…,Qij)T>0,(i=1,2,…,n);令η=max(Qij)+C,C一般为任意大于0的常数,本文设置为1;通过线性数据转换后,非期望产出指标表示为Qij*=-Qij+η。本文非期望产出为各地区当年的废水排放量、二氧化硫排放量和烟尘排放量。

2.2.2 解释变量(门槛变量)

(1)产业集聚指数(sag、dag)。本文将产业集聚分解为专业化集聚指数和多样化集聚指数,借鉴于斌斌[4]的做法,计算办法如下:

专业化集聚化指数采用区位熵计算:sag=Max(sij/si)

多样化集聚指数计算方法为:![]()

其中,sji为i城市中行业j的就业人数占该城市总就业人数的比重,si则为所有城市行业j的就业人数占全国城市就业人数的比重。因此,上述两项指标数值越大,产业集聚水平越高,反之亦然。

考虑到各行业聚集差异可能带来不同的生态效率影响,首先,将第三产业分为生产性服务业和消费性服务业;其次,将生产性服务业细分为高端生产性服务业和低端生产性服务业。

(2)协同集聚指数(coags)。目前衡量产业协同集聚的指标有Ellison等构建的E-G指数及Duranton&Overman构建的D-O指数等。鉴于数据可得性,借鉴杨仁发[21]的做法,计算不同产业专业化集聚指数间的相对差异程度,以衡量协同集聚指数,公式如下:

其中,Smi表示i产业在m城市的集聚度;Smj表示j产业在m城市的集聚度,通过于斌斌[4]的方法计算产业专业化集聚指数。根据上述计算公式可以看出,协同集聚指数越大,产业间协同集聚程度越高;反之越低。

2.2.3 控制变量

(1)经济发展水平(dev):城市经济发展水平越高,人均产出越多,本文选取各地级市人均地区生产总值表示经济发展水平。但人均产出增多会增加产品消费,导致能耗和污染产出增多,可能与城市绿色效率存在负向关系。

(2)信息化水平(inf):信息化高速发展,各城市互联网数量显著增加,有利于加强城市沟通与联系,降低信息成本,减少能耗,进而降低污染。因此,本文选用各城市全年互联网接入数量[22]衡量信息化水平。

(3)外商直接投资(fdi):联合国气候大会各参与国制定了温室气体减排标准,发达国家为保证本国经济增长、改善国内污染状况,将污染生产以对外投资的形式向境外转移,导致被投资国成为“污染避难所”,进而外商直接投资与发展中国家生态效率负相关。因此,本文采用当年各城市实际使用外资金额[23]衡量外商投资水平。

(4)政府干预程度[24](gov)。政府监管干预形式有两种:行政法律法规的惩罚性干预及财政支出的鼓励性干预。但政府环境建设财政投入增加可能诱发责任方的寻租和不作为行为,不利于区域绿色发展。考虑到数据可获取性,本文用全市当年政府财政支出总额予以衡量。

本文数据主要来源于2005-2017年《中国城市统计年鉴》、《中国统计年鉴》。截至2016年,我国共设立了298个地级及以上城市(包括4个直辖市)。样本区间内国家对部分城市进行了行政区划调整,剔除数据严重缺失的部分城市,最终整理得到285个地级及以上城市样本。对于部分年份数据缺失的样本,采用插值法,用该地区数据缺失前后两年指标均值填补。

采用静态面板模型回归分析产业集聚水平与城市生态效率的基本变动趋势。表1中(1)-(3)列为制造业、生产性服务业及服务业专业化集聚对城市生态效率的作用,制造业专业化集聚因产能扩张和沉没成本,对城市生态效率的作用为负,服务业因能耗小、污染少,通过拉动当地经济增长,促进城市生态效率提升,但两者效果均不显著。生产性服务业专业化集聚在10%的水平上显著,其每增长1%,城市生态效率提升3.4%。地区生产性服务业的专业化集聚因技术先进,创新知识溢出强于其它产业,对城市生态效率的促进效果更为显著。(4)-(6)列显示,制造业多样化集聚对生态效率的作用为负,即使产业垂直关联产生知识溢出效应被制造业产能扩张的污染效应抵消。生产性服务业与服务业多样化集聚均在1%的水平上显著影响城市绿色经济发展。其中,生产性服务业发挥较强的正向作用,服务业多样化集聚则因包含消费性服务业而表现出拥挤效应,对生态效率产生负向影响。(7)-(8)列为制造业与生产性服务业协同集聚和制造业与服务业协同集聚对生态效率的作用,均在1%的显著性水平为正,但制造业与生产性服务业协同集聚效果为0.126 5,大于制造业与服务业协同集聚的0.089 7,说明生产性服务业与制造业匹配能促进创新知识产生,降低能耗与污染。

表1 产业集聚与生态效率静态面板回归

注:*、**、***分别表示通过10%、5%、1%水平下的显著性检验;括号内为t统计量,下同

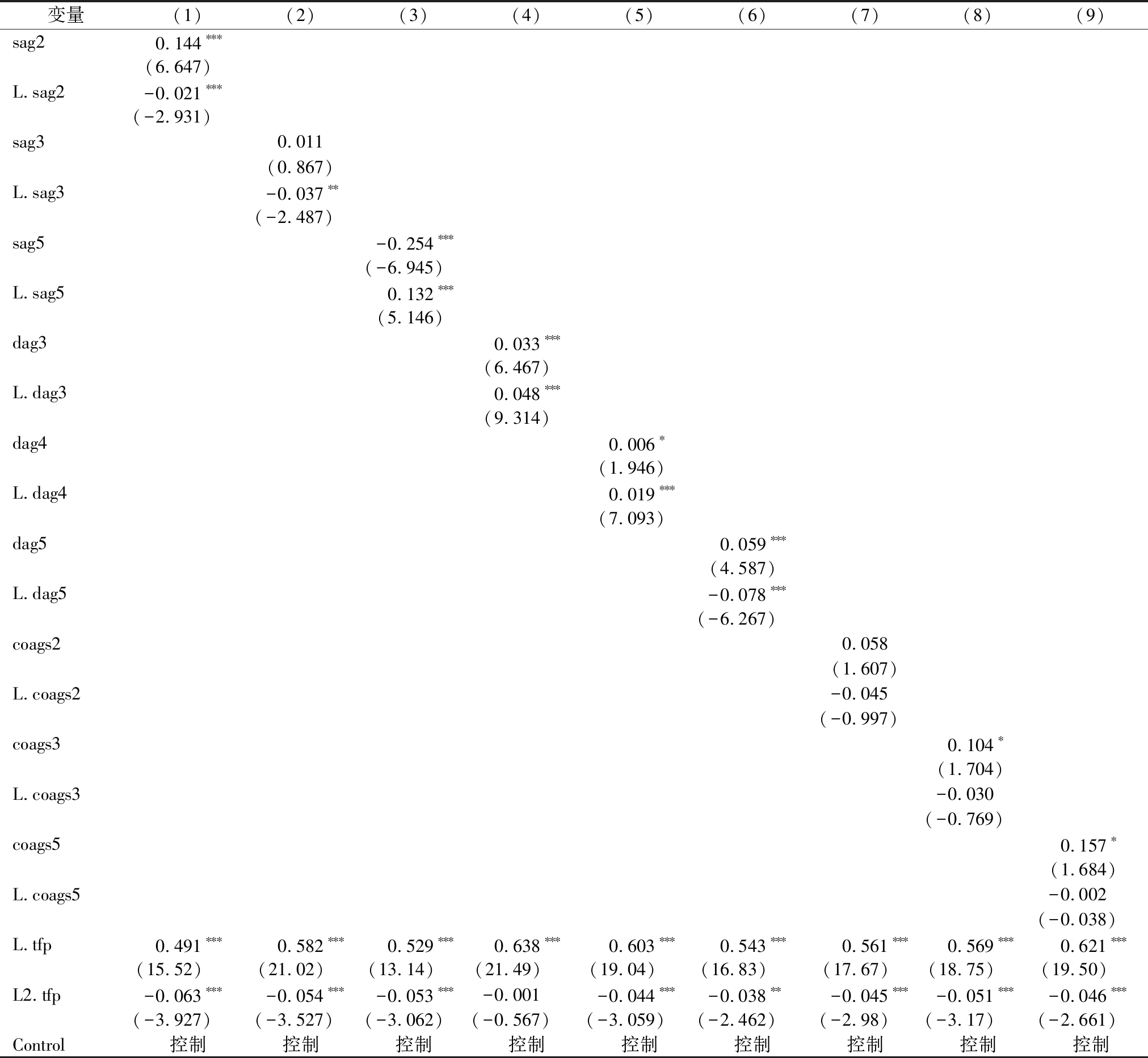

鉴于经济发展的路径依赖性,为避免静态面板模型的内生性问题,采用差分GMM估计方法[25],加入生态效率的两期滞后值及产业集聚的一期滞后值,结果如表2所示。(1)-(3)列为专业化集聚作用,当期制造业、生产性服务业及服务业专业化集聚对城市生态效率的作用均不显著,制造业及生产性服务业专业化集聚的前期值对当期城市生态效率作用显著,体现为制造业的产能扩张和生产性服务的拥塞效应;当期服务业专业化集聚对城市生态效率产生抑制作用,前期集聚效果不显著,体现了制造业和生产性服务业建设期长的特点。(4)-(6)列为多样化集聚作用,制造业产业多样化集聚作用不显著,生产性服务业多样化集聚的当期与前期值因异质性资源的获取,增加知识溢出而促进城市生态效率提升;但服务业多样化集聚前期与当期均因产业众多,资源匹配不清晰而产生拥塞效应。(7)-(8)列中制造业与生产性服务业和服务业协同集聚的前期值对城市绿色经济建设作用效果不明显,当期值均有助于城市生态效率改善,且制造业与生产性服务业的协同效果强于制造业与服务业协同集聚,说明应注重产业高级化,吸引更多生产性服务业进入,注重生产性服务业与制造业协同发展。

表2 产业集聚与生态效率的差分GMM回归结果

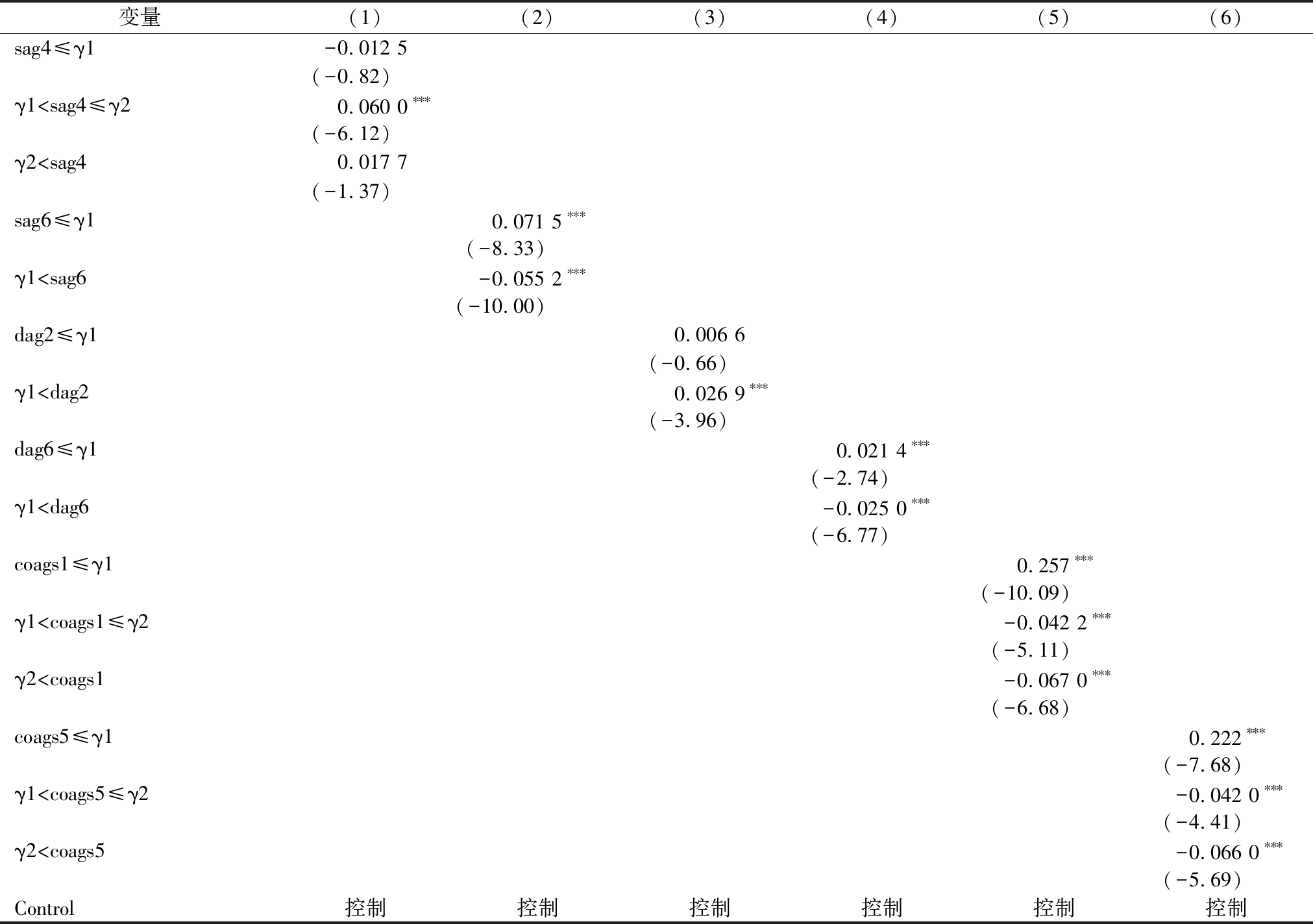

产业集聚门槛效应[26]检验结果表明,在10%的显著性水平上,生产性服务业专业化集聚、制造业与生产性服务业协同集聚和制造业与服务业协同集聚呈N型关系;制造业专业化集聚与多样化集聚的U型关系不显著;服务业专业化集聚、生产性服务业多样化集聚和服务业多样化集聚单重门槛效应显著,且仅存在单门槛。因此,其与城市生态效率的U型或倒U型关系成立。

表3的结果显示,生产性服务业专业化集聚低于0.637 6时,对城市生态效率的作用为负,但不显著;在0.637 6~1.66 3区间内,每增长1%,生态效率提升0.06%,呈现U型结构。服务业集聚低于1.658 8时,在1%的显著性水平上促进环境经济建设;大于1.658 8时,呈现阻碍作用,为倒U型结构。服务业多样化集聚、生产性服务业与制造业协同集聚以及服务业与制造业协同集聚模式也呈现出上述关系,生产性服务业与制造业协同集聚对城市生态效率作用最强,其集聚水平低于0.531 3时,在1%的显著性水平为正,相关系数为0.257;在0.531 3~0.631 1区间内,系数转变为-0.042 2;超过0.631 1时,负向作用为-0.067 0;服务业与制造业协同集聚低于0.521 6时,相关系数为0.222,表现为促进作用;在0.521 6~0.633 8区间内,因负外部性下的拥塞效应,转变为抑制作用;超过0.633 8时,负向作用从-0.042 0变为-0.066 0。因此,生产性服务业与制造业协同集聚对城市生态效率的倒U型关系更为陡峭,服务业多样化集聚集聚与之的倒U型关系要更为平缓。

3.4.1 服务业细分关系下产业集聚与城市生态效率关系

我国经济从高速向高质量发展转变包括5个落脚点:第三产业、创新、消费、供需结构及包容性增长。但上述分析显示,服务业的简单集聚不能改善城市经济质量,应聚焦于服务业内细化产业的结构变动。借鉴李海舰[27]的做法,将生产性服务业分为高端生产性服务业、低端生产性服务业和消费性服务业。

表4结果显示,高端生产性服务业专业化集聚在1%的显著性水平上促进城市经济质量改善,低端生产性服务业与消费性服务业作用不显著。高端生产性服务业多样化集聚对城市生态效率的相关系数为0.020 6,高于低端生产性服务业的0.017 4,说明城市应致力于提升科技、金融及商业服务业等产业的构成比例。如(6)列所示,消费性服务业多样化集聚与城市生态效率的关系不利于城市绿色发展,其对经济增长的贡献较小,但能耗并不低,难以改善经济效率。(7)-(9)列显示,制造业与高、低端生产性服务、消费性服务业协同集聚均对城市生态效率有正向贡献,其中制造业与消费性服务业协同集聚作用最弱。制造业低端化,导致与低端生产性服务业集聚的作用强于与高端服务业集聚的作用,其原因可能在于,城市经济基础和环境建设不足以支撑高端生产性服务业纵向知识溢出,说明各城市高端生产性服务业与制造协同集聚建设有待完善。

表3 产业集聚与生态效率面板门槛效应回归结果

基于经济动态演化过程,在静态面板模型中加入变量滞后项,更符合经济运行实际情况。表5列(1)显示,高、低端生产性服务业专业化集聚一期滞后值均与城市生态效率负相关,且在5%的显著性水平上显著,因生产性服务业建设初期投入成本较大,产出不能与之匹配,进而对城市生态效率产生负向影响。其后,在与当地环境逐渐磨合过程中,产生良性竞争关系,吸引人才集聚,提高创新和新能源产出,而能耗与污染同步降低,促进城市绿色经济建设。高低端生产性服务业多样化集聚当期和滞后值均在1%显著性水平上与城市生态效率正相关,高端生产性服务业多样化集聚每增长1%,城市生态效率提升0.032 7%,低端生产性服务业多样化集聚每增长1%,城市生态效率提升0.006%。不同类型的服务业与制造业协同集聚滞后值与区域生态效率负相关,与当期正相关,但结果不显著。

表4 服务业细分下产业集聚与生态效率的静态面板回归结果

表5 服务业细分下产业集聚与生态效率的动态面板回归结果

门槛效应模型检验出不同集聚形态与城市生态效率关系的突变节点,结果如表6所示。高端生产性服务业专业化集聚、消费性服务业多样化集聚及低端生产性服务业与制造业协同集聚存在双重门槛,消费性服务业与制造业协同集聚为线性结构,其它协同集聚为U型或倒U型结构。

表6 服务业细分下产业集聚门槛效应检验结果

表7显示,当高端生产性服务业专业化集聚低于0.558 7时,对城市生态效率作用为负,超过此临界值时,集聚水平每增长1%,生态效率提升0.055 4%;超过0.671 9时,生态效率提升0.092 9%。低端生产性服务业、消费性服务业专业化集聚,高低端生产性服务业多样化集聚及高端生产性服务业与制造业协同集聚均先促进城市生态效率提升,超过相应门槛值后转变为抑制作用,呈现出倒U型关系。对生态效率影响最强的是高端生产性服务业与制造业协同集聚,当低于0.655 5时,协同集聚水平增长1%,生态效率提升0.110%,超过该门槛值后,转变为降低0.023 9%。其后作用排序为消费性服务业专业化集聚、高端生产性服务业多样化集聚、低端生产性服务业多样化集聚与专业化集聚,关系转变的门槛值分别为1.599 5、2.566 8、3.562 8和1.332 0:低于临界值时,集聚程度增长1%,在1%的显著性水平上,城市生态效率分别提升0.078 4%、0.047 8%、0.027 1%和0.025 2%。低端生产性服务业与制造业协同集聚对生态效率的作用在不同门槛值下均为正,在0.358 4水平下增长效果较差,在0.354~0.6343范围内增长为0.089 6;超出该范围后又降低到0.058 6。消费性服务业多样化集聚和城市生态效率的关系呈U型结构。其首先体现为产业集中效应,产业间结构关系混乱,资源匹配失调,能源消耗加大,效率下降;在2.558 0~3.1314区间内,聚合作用显著,产业间良性互动,经济秩序稳定,集聚水平每增长1单位,生态效率增长0.0115;高于3.1314时,对经济效率作用增长为0.0207。

3.4.2 城市规模分组

鉴于产业集聚模式及程度受城市规模影响[28],本文将产业集聚指数与城市规模的交互项加入回归模型中,以验证城市规模的作用。城市规模分组检验结果表明,城市规模与集聚变量的交互项系数和单一产业集聚对城市生态效率的回归系数符号相反,说明城市规模对产业集聚与城市生态效率起到负向调节作用。城市规模分组检验结果显示,大中型城市产业集聚对城市生态效率的促进作用最强,特大和超大城市并未发挥人口集聚优势。一方面,人才集聚增加产出,但能源消费也相应增加,导致对效率促进作用不显著;另一方面,城市基础资源有限,规模扩大引致人口集聚,资源稀缺现象更加严重,这与集聚产生的知识创新红利相抵消,城市生态效率呈不升反降趋势。小城市政策、人才资源匹配不足,竞争效应、学习效应与虹吸效应未能充分发挥,导致集聚对生态效率的作用不及大中型城市。

(1)为解决异方差问题,对动态面板模型采用带有异方差稳健差分GMM方法,重新估计产业集聚与城市生态效率的时间效应关系,结果稳健。

(2)非线性结构的验证。在静态面板模型中加入产业集聚变量的二次方项[29],对不同产业各类集聚模式与城市生态效率进行回归。结果显示,细分产业专业化、多样化及协同集聚一次项系数大部分为正,二次方项系数为负,说明产业集聚与城市生态经济效率之间呈倒U型关系,门槛效应得到验证,结果稳健。

(3)将城市规模替换为城市等级[30]指标,划分为直辖市、副省级城市、省会城市和一般城市,对其与产业集聚变量的交乘项与城市生态效率关系展开回归,结果稳健。

本文采用静态面板、动态面板及面板门槛模型,验证了各种产业集聚模式对城市生态效率的作用、长短期效应以及阈值效应。基于产业间匹配关系,重点关注服务业类型细分集聚对城市生态效率的异质性作用。结果显示,制造业、服务业专业化及多样化集聚抑制城市生态效率提升;生产性服务业专业化及多样化集聚促进城市生态效率提升,其与制造业的协同集聚对生态效率改善效果更为明显,强于制造业与服务业协同。动态关系下,不同产业的各种集聚模式对生态效率首先表现为与经济发展的摩擦性,逐步融合后呈现对环境经济的改善效应。服务业与生产性服务业专业化、多样化以及与制造业协同集聚呈现出倒U型结构,即存在最优集聚阈值,超过该范围会出现抑制作用。此外,高端生产性服务业专业化和多样化集聚均表现出显著的正外部性,对城市生态效率的改善作用均强于低端生产性服务业,且低端生产性服务业强于消费性服务业。然而,高端生产性服务业与制造业协同集聚对生态效率的正向作用弱于低端生产性服务业与制造业协同集聚的作用,但强于消费性服务业与制造业协同集聚的作用。不同产业各种集聚类型在前期呈现出适应性抑制,后期转变为促进作用,呈现倒U型关系,存在促进生态效率的最优集聚值。

表7 服务业细分下产业集聚门槛效应回归结果

(1)经济高质量发展趋势下,应注重产业结构升级,紧抓生产性服务业尤其是高端生产性服务业建设。产业结构合理化及高端化的重点在于,促进高端生产性服务业专业化和多样化集聚,形成“技术池”效应。

(2)注重制造业与生产性服务业协同发展。制造业是国民经济的支柱产业,但其能源消耗与污染产出导致生态文明建设遇阻,因此应关注制造业产业链建设,强化其与生产性服务业匹配发展。然而,我国现阶段高端生产性服务业与制造业协同集聚水平不及低端生产性服务业与制造业协同,应充分发挥金融、科技及商业服务的服务化功能,降低能耗,满足城市生态经济效率改善需求。

(3)因地制宜地制定产业转移战略、调整要素禀赋配置。一方面,重型制造业主要集中于特大及超大型城市,为缓解雾霾污染,重污染企业应合理向周边转移;另一方面,产业集聚对城市生态效率作用滞后,且集聚过度导致要素价格攀升、经济成本增加,效率下降。因此,应根据城市禀赋,时刻关注集聚程度变化,保持在优化区间。对于集聚过度的情形,应将产业向周边区域扩散,降低要素价格、实现减负。

鉴于数据的可获得性,本文仅考虑了服务业细分类型集聚及其与制造业协同集聚对城市生态效率的非线性结构关系,忽视了在智能制造业快速发展需求与产业结构转换成本较高情况下,制造业细分集聚状态对城市生态效率影响。此外,产业集聚和城市生态效率以新经济地理学理论为基础,呈现出显著的空间溢出效应,而本文仅考虑了产业集聚模式异质性对属地城市生态效率的作用关系,未考察产业集聚的空间外溢性和城市间的竞合关系。因此,未来研究可从制造业细分产业集聚模式异质性,尤其是高端智能制造业集聚模式异质性,以及集聚模式空间溢出视角,探讨其对城市生态效率改善的作用,为区域经济高质量发展建言献策。

参考文献:

[1] BODE E. Productivity effects of agglomeration externalities[R]. Third Spatial Econometrics Workshop,2004.

[2] 王海宁,陈媛媛.产业集聚效应与工业能源效率研究——基于中国25个工业行业的实证分析[J].财经研究,2010,36(9):69-79.

[3] 熊欢欢,邓文涛.环境规制、产业集聚与能源效率关系的实证分析[J].统计与决策,2017(21):117-121.

[4] 于斌斌.生产性服务业集聚与能源效率提升[J].统计研究,2018,35(4):30-40.

[5] SIMONEN J,RAULI S,JUUTINEN A.specialization and diversity as drivers of economic growth: evidence from high-tech industries [J].Papers in Regional Science, 2015, 94(2):229 -247.

[6] 胡安军,郭爱君,钟方雷,等.高新技术产业集聚能够提高地区绿色经济效率吗[J].中国人口·资源与环境,2018,28(9):93-101.

[7] BEHRENS K,DURANTON G,ROBERT-NICOUD F.Productive cities: soring, selection, and agglomeration [J].Journal of Political Economy, 2014, 122(3):507- 553.

[8] ARABI B,MUNISAMY S,EMROUZNEJAD A,et al.Power industry restructuring and eco-efficency changes: a new slacks-based model in malmquist-luenberger index measurement [J]. Energy Policy, 2014, 68:132-145.

[9] OTSUKAA, GOTOM, SUEYOSHI T. Industrial agglomeration effects in japan: productive efficiency, market access, and public fiscal transfer [J]. Papers in Regional Science, 2010,89(4):819-840.

[10] 余泳泽,刘凤娟.生产性服务业空间集聚对环境污染的影响[J].财经问题研究,2017(8):23-29.

[11] 崔宇明,代斌,王萍萍.城镇化、产业集聚与全要素生产率增长研究[J].中国人口科学,2013(4):54-63,127.

[12] 宣烨,余泳泽.生产性服务业层级分工对制造业效率提升的影响——基于长三角地区38 城市的经验分析[J].产业经济研究,2014(3):1-10.

[13] 潘雅茹,陈峥,罗良文.产业集聚影响全要素能源效率的非线性特征研究——基于中国能源行业数据的实证分析[J].华东经济管理,2017,31(11):121-126.

[14] BRULHARTM, SBERGAMIF. Agglomeration and growth: cross-country evidence [J]. Journal of Urban Economics, 2009,65(1):48-63.

[15] JACOBS W,HRA KOSTER,OF VAN.Co-agglomeration of knowledge-intensive business services and multinational enterprises[J].Journal of Economic Geography,2014,14(2):443-475.

[16] 陶长琪,王慧芳. OFDI逆向技术溢出对长三角地区全要素能源效率的影响[J]. 研究与发展管理, 2018(3): 100-110.

[17] 姚昕,潘是英,孙传旺. 城市规模、空间集聚与电力强度[J]. 经济研究, 2017(11): 165-177

[18] 单豪杰.中国资本存量K的再估算:1952~2006年[J].数量经济技术经济研究,2008,25(10):17-31.

[19] 秦炳涛.中国区域能源效率研究——地级市的视角[J].世界经济文汇,2014(1):95-104.

[20] 于斌斌,产业结构调整如何提高地区能源效率?——基于幅度与质量双维度的实证考察[J]. 财经研究, 2017(1): 86-97

[21] 杨仁发.产业集聚与地区工资差距——基于我国269个城市的实证研究[J].管理世界,2013(8):41-52.

[22] 程中华, 李廉水,刘军. 产业集聚有利于能源效率提升吗[J]. 统计与信息论坛, 2017(3): 70-76.

[23] 纪玉俊,赵娜.产业集聚有利于提高能源效率吗?——基于产业集聚度与对外开放水平的门槛回归模型检验[J].北京理工大学学报:社会科学版,2016,18(4):19-27.

[24] 罗能生,李建明. 产业集聚及交通联系加剧了雾霾空间溢出效应吗?——基于产业空间布局视角的分析[J]. 产业经济研究, 2018(4): 52-64.

[25] 夏后学, 谭清美,商丽媛. 非正式环境规制下产业协同集聚的结构调整效应——基于Fama-Macbeth与GMM模型的实证检验[J]. 软科学, 2017(4):9-14.

[26] 章恒全, 黄元龙,李军. 地区差异下城镇化对环境污染的影响分析——基于门槛模型的实证研究[J]. 环境保护, 2018(14): 59-64.

[27] 李海舰.《中国高端服务业发展研究》评介[J].中国工业经济,2012(4):160.

[28] 黄娟,汪明进. 制造业、生产性服务业共同集聚与污染排放——基于285个城市面板数据的实证分析[J]. 中国流通经济, 2017(8): 116-128.

[29] 王磊,王琰琰,李慧明.再生资源产业集聚与区域环境污染——来自我国省域面板数据的实证分析[J].科技进步与对策,2018,35(13):72-77.

[30] 刘习平,盛三化,王珂英. 经济空间集聚能提高碳生产率吗[J]. 经济评论, 2017(6): 107-121.

(责任编辑:林思睿)