0 引言

我国经济发展正处于转型期,为了更好地转变经济发展方式,企业亟需转型升级、提升创新能力。2012年,胡锦涛同志在两院院士大会上明确指出,实现创新驱动发展,最根本的是要依靠科技的力量,最关键的是要大幅提高自主创新能力。2014年,习近平总书记在两院院士大会上强调,实施创新驱动发展战略,最根本的是要增强自主创新能力,最紧迫的是要破除体制机制障碍,推动以科技创新为核心的全面创新。十九大报告中,习近平总书记再次强调实施创新驱动发展战略,必须提高自主创新能力,建设创新型国家,这是国家发展战略的核心。

Prahalad&Hamel[1]首次提出核心能力理论:企业为了能够生存和进一步发展,在产品或服务方面必须具有差异性。创新能力并不仅仅是某一种特定的组织资源[2],它涉及多种要素,如组织因素、市场因素、技术因素、管理因素、制度因素、文化因素等,如果只是考虑单一技术要素的创新观,那么就是对创新能力的片面理解[3-4]。同时,它是资源动态配置过程,在不同时期会表现出不同的形式[5-7],这与Teece[8-9]的动态能力理论观点相同,即能力是逐步演化的,是一个从量变到质变的过程[10-11]。在创新能力度量方面,许多学者从研发资金投入强度、专利获得数量等角度进行衡量[12],认为应该体现出创新活动的系统性及其复合结构[13]。在此基础上,魏江等[14]进一步对创新能力评价指标体系进行构建。关于创新能力提升对策方面,张军等[15]研究了动态环境中企业通过学习后,其知识管理和积累对创新能力的影响,结果发现,知识积累与知识内、外共享均有利于提高企业创新能力,系统性学习和培养核心技术人员是新产品开发成功的必要条件[16]。因此,政府应该进一步完善创新能力提升机制和政策体系,企业应该提高外界知识消化吸收能力[17]。马宗国等[18]基于联合体视角构建了创新能力提升机制模型,发现内部机制、外部机制和协调机制是提升创新能力的3个主要机制。为了解我国企业创新能力现状,本研究以海尔集团为研究对象,通过调查问卷和访谈对其创新能力进行度量,并提出创新能力提升对策。

1 研究设计

1.1 数据来源

在创新能力的纵向度量中,本研究选取在创新方面具有典型特色的企业——海尔集团作为问卷调研获取数据来源。2017年暑假,团队在许庆瑞院士的带领下,在海尔进行了为期一个月的蹲点调研,期间访谈对象包括海尔家用电器副总裁、HOPE平台负责人和多名工作人员(多场次)、海尔专利平台负责人与工作人员(多场次)、海尔文化中心负责人及工作人员(多场次)、海尔大学负责人、海尔研发科学家等。在访谈结束后,用信封将问卷发给特定调查对象。此次调研向海尔中高层管理者发放问卷72份,回收问卷55份,有效问卷52份,有效问卷回收率为72.2%;向市场、技术、组织等部门员工发放问卷196份,回收问卷159份,有效问卷147份,有效问卷回收率为75%,调查工作取得了比较满意的结果。

在创新能力横向比较中,课题组两次进行问卷调查,2007年课题组对浙江省企业进行能力调查。2015年,课题组在上次问卷的基础上,在东北和浙江省内再次对企业进行问卷调查。

1.2 问卷设计及研究方法

本研究调查问卷共有两种,中高层发放“企业各部门创新能力问卷调查”,采用Likert5级量表法,“5”分为“最符合企业现状”,“1”分为“最不符合”,只有符合如下特征的领导层人员才能作为本文调查对象:在海尔工作15年以上,对问题理解深入,信息掌握全面、准确,在海尔集团职级较高或工作资历较深。普通员工发放“提升企业创新能力研究问卷”,对企业创新能力度量题项采用Likert7级量表法,1~7选项分别为“很不同意”、“不同意”、“不太同意”、“无意见”、“有点同意”、“同意”、“完全同意”,打分档次为1~7分,给出的分数越高表示越认同。由于企业普通员工在职时间普遍较短(4年以内),故发放给员工的调查问卷仅关注2017年的情况。在题项具体表述方面,针对每个测量指标设置容易被企业领导层及普通员工理解的问题,同时,通过访谈和现场解释消除其理解歧义。对回收的有效问卷,利用相关软件进行分析处理。

2 企业创新能力现状

为了解海尔创新能力全貌,利用问卷对海尔全面创新能力进行度量。全面创新管理理论(TIM)是最全面的测量能力理论,包括创新的多个维度,如战略创新、组织创新、市场创新、技术创新、管理创新、文化创新、制度创新等,有利于对企业创新能力进行全面了解。基于全面创新管理理论,本文对海尔创新能力进行了多维度测量,以观测海尔创新能力全貌。

2.1 创新能力纵向度量(2005-2015年)

2005年,海尔进入全面创新管理阶段,为了解近10年海尔全面创新能力发展状况,对在职时间较长的海尔中高层管理人员发放“企业各部门创新能力问卷调查”,问卷各题项包含2005年与2015两个时间段。以从中高层视角了解海尔近10年来在技术、市场、战略、人力、财务、文化等方面能力发展情况,对2005—2015年海尔创新能力发展情况进行比较,问卷发放和回收情况如表1所示。

表1 能力概况问卷发放与回收情况

发放对象发放问卷收回问卷有效问卷中高层管理人员725552

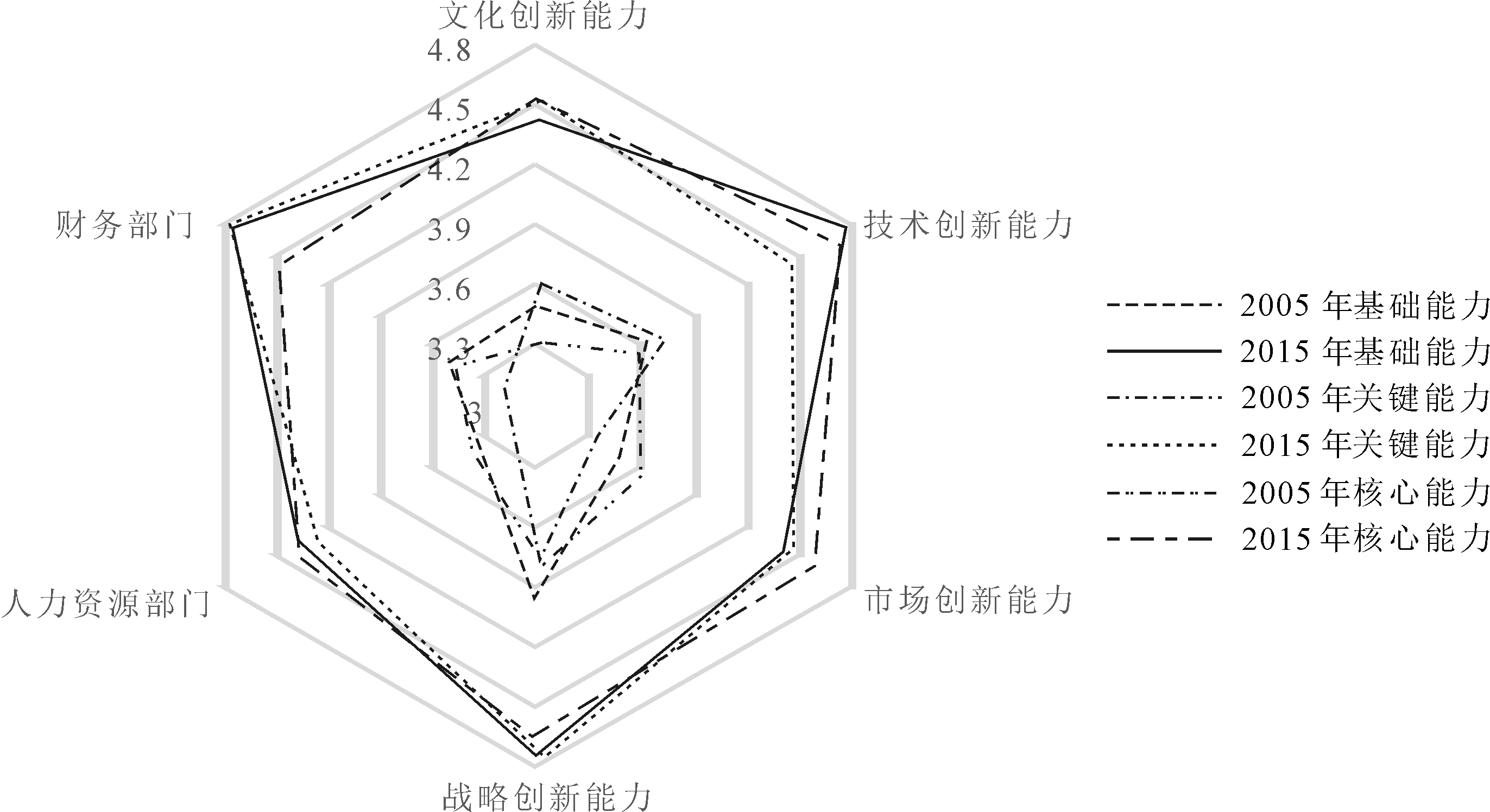

基于问卷结果,对比海尔全面创新能力构成,其中,能力包含核心能力、关键能力、基础能力3个部分,每种能力均由技术、市场、战略、人力、财务、文化6个指标构成,据此绘制2005-2015海尔多要素能力提升情况雷达图,如图1所示。总体看来,2005-2015年,海尔全面创新能力的技术、市场、战略、人力、财务、文化6个能力要素水平均有显著提升,创新能力提升在一定程度上得益于海尔组织结构的变化,海尔组织结构从传统的“正三角”变成“倒三角”,再到目前“节点闭环网状组织”,这种改变极大地提高了组织灵活性,激活了内部员工创新能力。同时,笔者对各要素能力增长情况进行了统计,以观测2005—2015年海尔创新能力发展的重要影响因素,如表2所示。

由表2可以看出,技术、市场、战略、人力、财务、文化各要素创新能力均有显著提升,平均增长29.80%,最高增长40.30%,最低增长20.00%。市场关键能力提升幅度最大,其中包括“捕捉用户需求”、“与领先用户合作”、“市场预测能力”3个题项,这与海尔一直坚持市场引领创新密切相关,该公司认为,市场难题就是其研究课题。战略基础能力提升最为缓慢,其中包括“短期战略计划能得到高效率执行”、“有专门的战略组织和人员”两个题项,这部分提升虽缓慢,但并不代表海尔不注重短期战略计划执行,只是相对于短期战略而言,海尔更加注重长期战略。迄今为止,海尔已经经历了5个战略阶段的发展,每个阶段都历时7年。该公司很注重长期战略制定和执行,同时原有战略管理部门已经变成一个职能小微,在人员数量上作了删减,但仍然存在战略组织和人员,故此部分提升也较缓慢。

图1 2005-2015年海尔全面创新能力发展情况

注:核心能力:仅本企业掌握; 关键能力:行业少数企业掌握; 基础能力:大部分企业掌握

表2 各要素能力提升水平 (%)

要素能力文化技术市场战略人力财务核心能力35.2132.0031.0030.0031.4327.05关键能力25.4927.8840.3026.5835.8237.30基础能力26.5330.7228.4020.0029.7935.25

2.2 创新能力横向比较

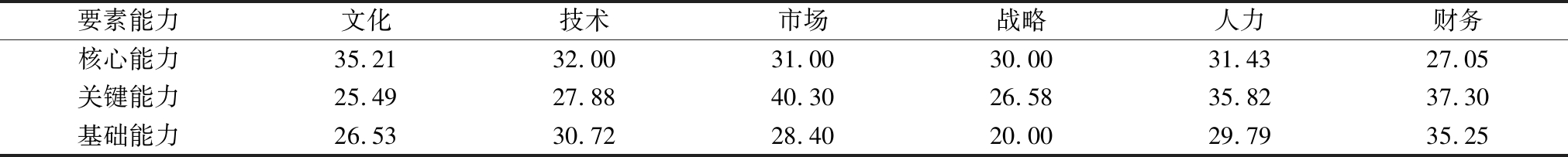

为了比较海尔与全国范围内的同行业竞争对手在创新能力之间的差距,浙江大学创新管理研究团队30年来一直在关注和研究创新能力,在进行典型企业调研的同时,也对大样本企业数据进行收集,以问卷的形式了解我国企业创新能力构成与发展。问卷内容主要包括企业技术能力、市场能力、战略能力、组织能力、全实空创新能力、全员创新能力等模块。2007年,课题组对浙江省企业进行能力调查,回收有效问卷393份,其中大型企业样本数为39。2015年,课题组在上次问卷的基础上,在东北和浙江省内再次对企业创新能力进行问卷调查,回收有效问卷44份,其中,大型企业样本数为33。经过8年时间,课题组发现了能力构建的一些基本规律:企业能力构建过程是从非核心能力到核心能力的序进积累过程。此次,课题组将对海尔创新能力水平与2007年、2015年我国大型企业创新能力水平进行对比,如图2所示。

由图2可以看出,2015年海尔创新能力水平在企业技术能力、市场能力、战略能力、组织能力、全时空创新能力、全员创新能力所有维度均高出同行业竞争企业。其中,全时空创新水平远远高于同行业其它企业,海尔对速度的理念是:用户资源是靠速度赢得的,运用速度抢占市场,成为用户第一选择的对象。早期海尔就实施同步开发流程,实现24小时不间断接力式开发,全球建立66个营销中心、10大研发中心、21个工业园、108个制造基地,已基本实现了“三位一体”的网络布局。组织创新能力与其它大型企业距离相差不大,很多企业已经意识到传统组织形式不能满足当今开放环境要求,均十分注重组织方面的变革。值得说明的是,2007—2015年,海尔和全国大型企业在全员创新能力方面提升显著,这里的“全员”既包括企业内部员工,又包括非企业员工。互联网时代的商业模式要求与用户零距离,如海尔提出从“客户”到“用户”的转变,虽然二者之间仅一字之差,但含义却截然不同。客户可能与企业只发生一次交易,只是产品终端消费者,而用户则会参与产品设计和体验,成为产品设计者、生产者和消费者。海尔非常重视用户创新,提出了“用户黏性”、“用户乘数”等概念,希望借助用户的智慧推动海尔创新能力提升。

图2 2015年海尔创新能力与2007、2015我国大型企业能力对比

2.3 普通员工视角下的创新能力

为了解企业创新能力的详细情况,对海尔内部各部门普通人员发放“提升企业创新能力的研究”问卷,从下至上了解企业创新能力具体发展情况。由于企业普通员工在职时间普遍较短(4年以内),故普通员工问卷仅关注2017年海尔与同行业竞争对手相比的能力水平,问卷发放和回收情况如表3所示。

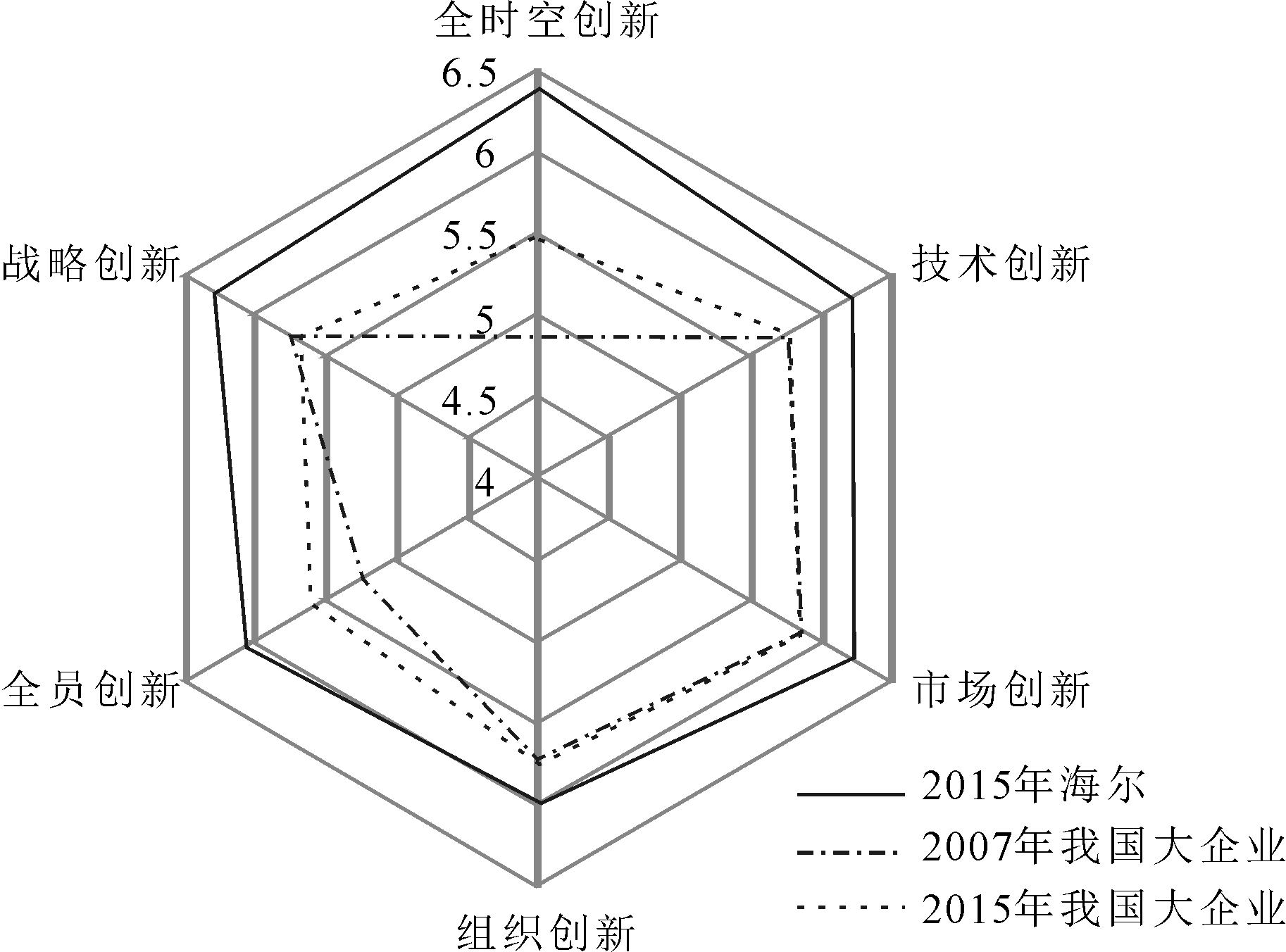

基于问卷结果,对员工感知的创新能力水平进行统计,据此绘制企业多要素能力提升情况雷达图,如图3所示。

表3 能力具体情况问卷发放与回收情况

发放对象发放问卷收回问卷有效问卷普通工作人员196159147

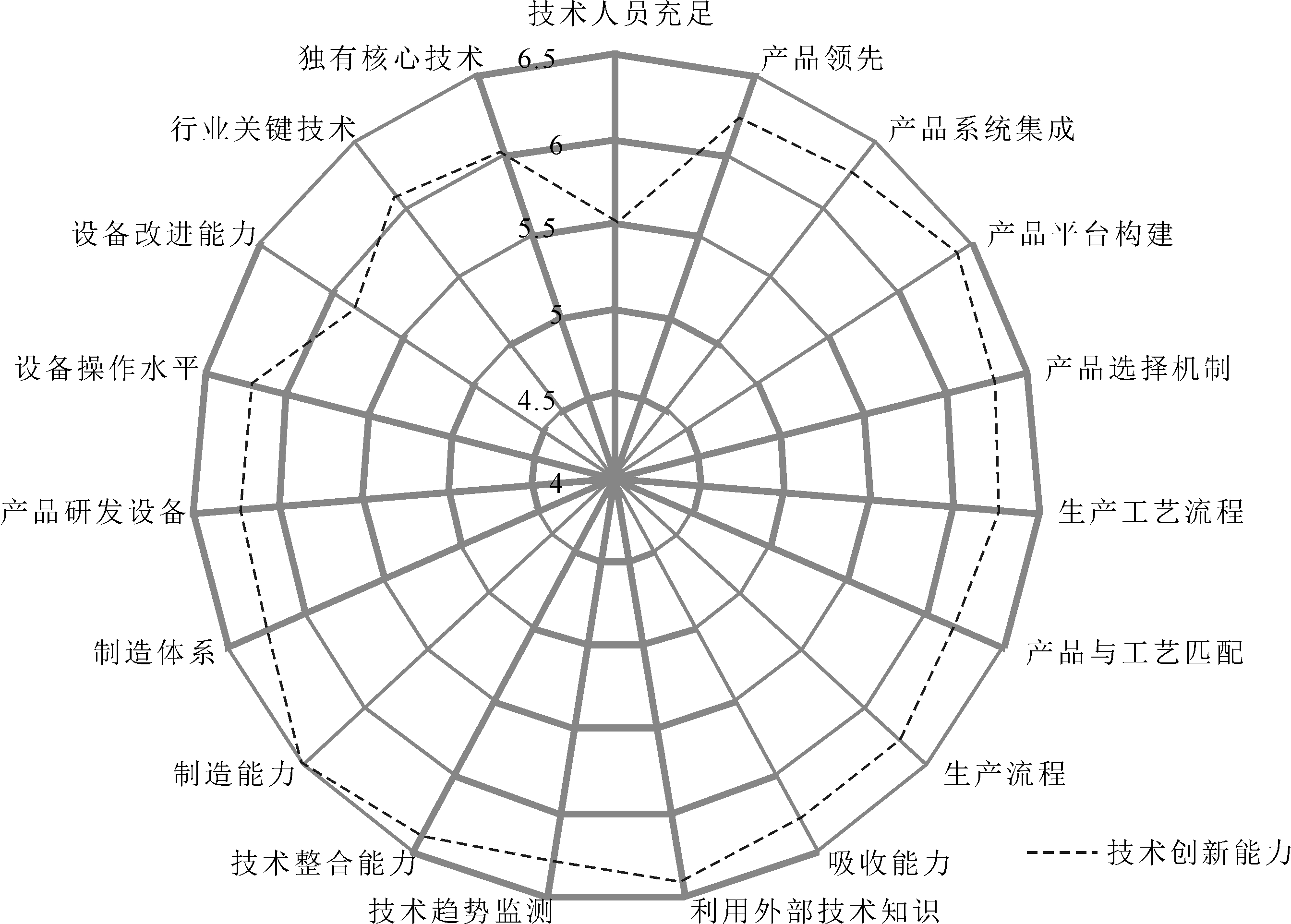

2.3.1 技术创新能力

海尔技术创新能力在产品平台构建、制造能力和对外部知识利用方面表现突出,主要是因为现阶段企业采取开放式创新平台HOPE策略,即强调技术资源整合。同时,在以下方面存在显著不足,如研发人员数量不足,缺乏特有核心技术、行业关键技术及设备改进能力。首先,研发人员是企业技术创新的重要生产力,产品技术更新需要强有力的研发队伍作支撑。从问卷调研结果可以看出,企业研发人员不足问题较为显著,进一步导致企业核心技术和行业关键技术缺乏,同时,设备改进能力也相应不足。技术创新能力构成如图4所示。

图3 2017年海尔全面创新能力发展情况

图4 2017年海尔全面创新能力——技术能力发展情况

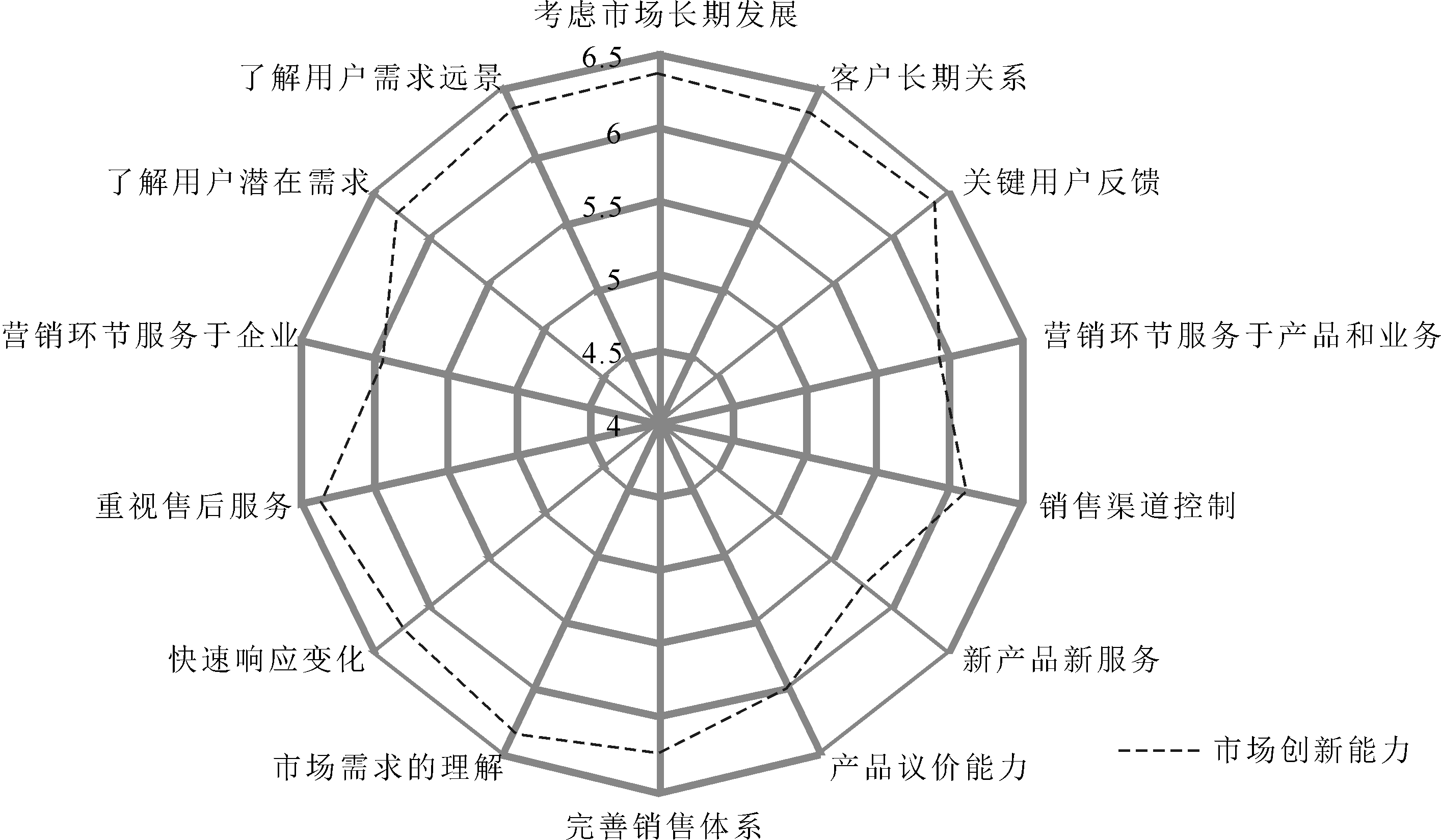

2.3.2 市场创新能力

海尔在从品牌战略到国际化战略发展过程中,涌现出许多市场创新理念,如“只有淡季的思想没有淡季的市场”、“创新就是要抓住商机”、“重做蛋糕”、“打价值战,不打价格战”等。在上述理念指导下,海尔超越简单的营销“4P”模式,提出一套自己的市场创新方法,其本质可以表述为“创造市场与顾客”。在国际化阶段,海尔提出“走出去,走进去,走上去”战略,除30%以上的利润要来自母国外,市场以差异化产品开创蓝海。在网络化阶段,让“顾客”成为主动参与产品的设计和研发的“用户”,基于COSMO工厂实现产品大规模定制。市场创新能力在客户需求、客户反馈及与关键客户的长期关系方面表现突出,而且海尔重视售后服务并关注市场长期发展。同时,海尔在以下方面存在显著不足,如营销环节对企业新产品、新服务开发,以及产品、业务、企业发展的支撑作用较差,市场议价能力有待提升。市场创新能力构成如图5所示。

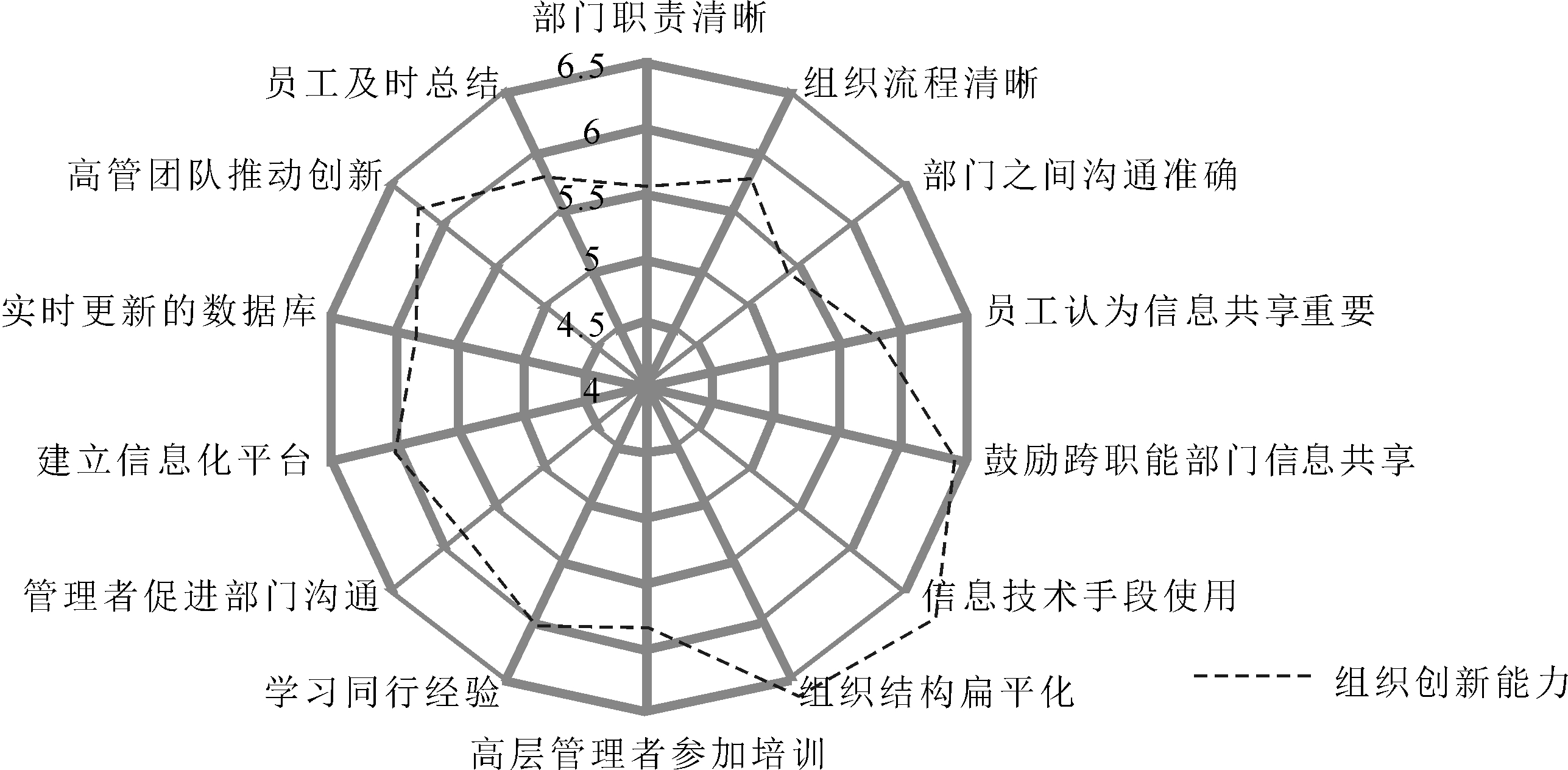

2.3.3 组织创新能力

相较于技术创新能力和市场创新能力,组织创新能力得分较低。其中,组织扁平化水平、企业鼓励部门间信息共享程度以及工作时信息技术使用均有良好表现,同时,高管团队对创新的推动较为积极。这与此阶段海尔“人单合一”的战略部署相一致,希望打破原有职能部门之间的壁垒,加强部门之间的沟通。然而,在部门沟通准确性、 部门职责清晰和员工及时总结等方面得分较低。由此可以看出,员工对企业组织规划有较高的认知水平,但执行效果存在显著不足。组织创新能力构成如图6所示。

图5 2017年海尔全面创新能力——市场能力发展情况

图6 2017年海尔全面创新能力——组织能力发展情况

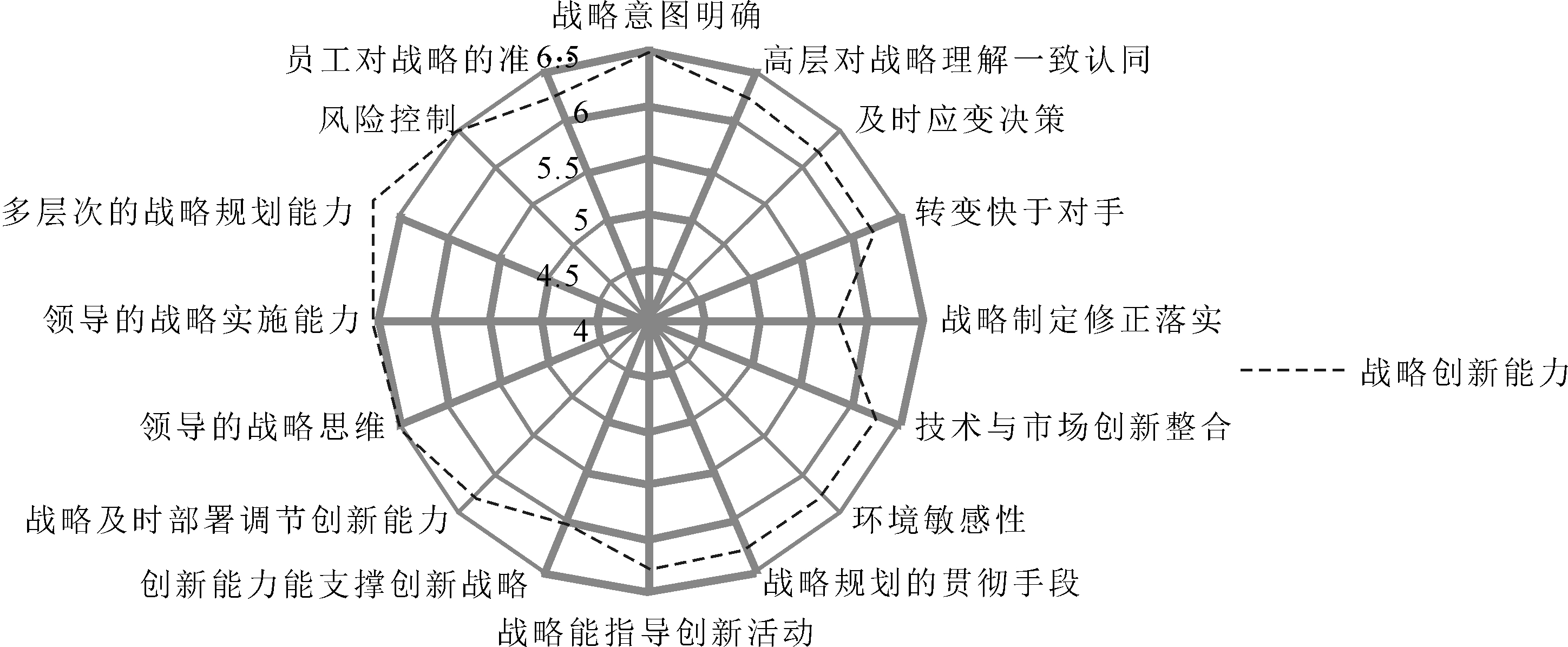

2.3.4 战略创新能力

在企业持续创新支撑体系中,战略创新是方向,企业长期发展和持续创新都离不开战略指导,战略创新可以为企业提供更清晰的发展方向。在海尔战略创新方面,以张瑞敏为首的企业领导层具有极强的前瞻性,在不同时期能制定出正确的战略,给海尔发展指明了方向。从图7可以看出,领导的战略思维、规划、实施均得分较高,员工对战略的理解和明确程度也较好。但是,战略修正和落实存在显著不足,这与上面组织创新落实缺口存在相同的问题,因为战略决定组织结构,组织结构服务于战略。战略创新能力构成如图7所示。

图7 2017年海尔全面创新能力——战略能力发展情况

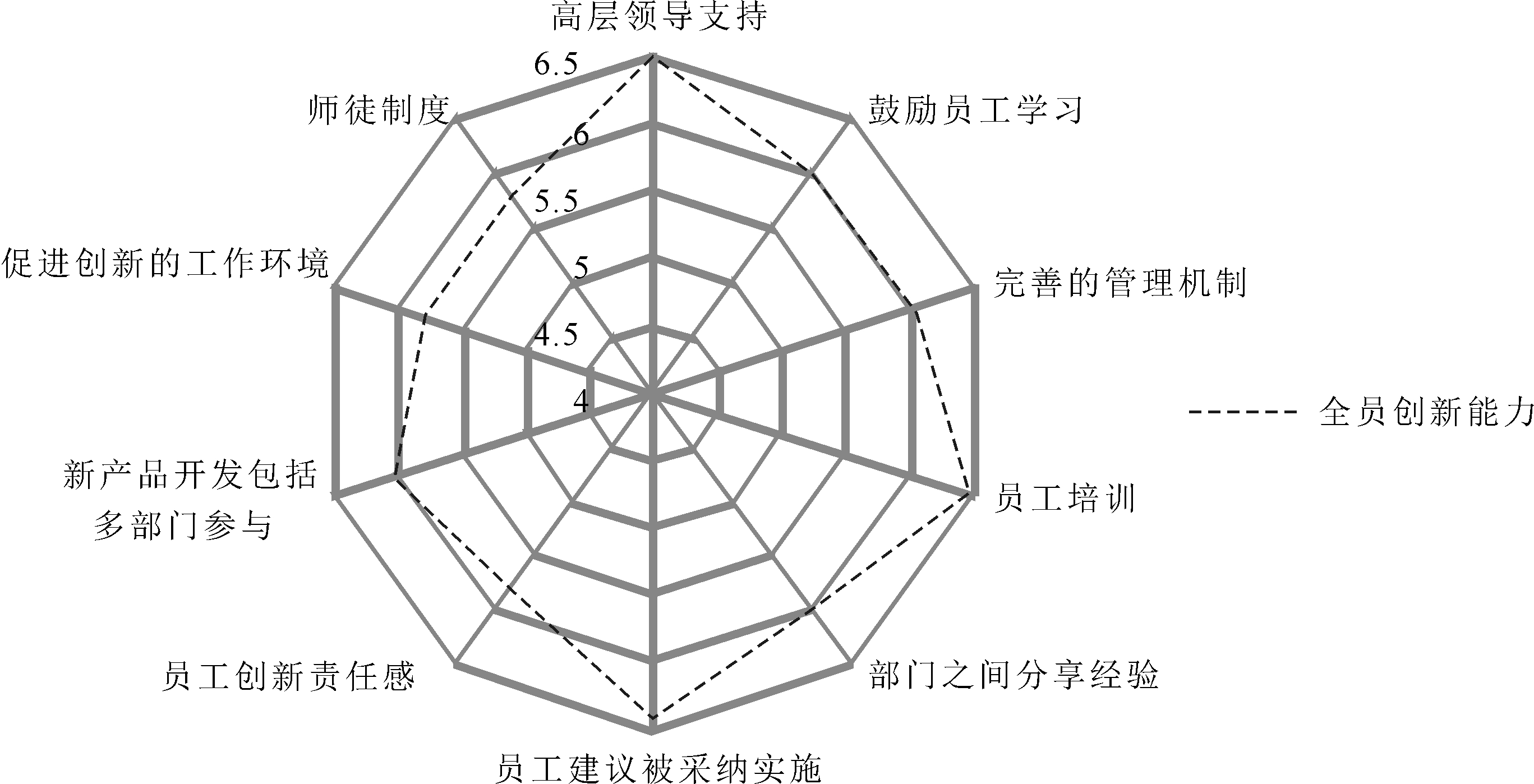

2.3.5 全员创新能力

海尔一直认为,企业最有价值的资产是员工创新,应该为员工创新提供空间和资源。从早期OEC管理法到人人都是具有创新精神的SBU,再到现在人人都是创客,体现出海尔对员工创新的重视和激发。全员创新中,高层领导支持和员工建议被采纳实施得分较高,可以看出管理层对全员创新的支持。但同时,多部门共同参与新产品开发、员工创新责任感、鼓励员工学习等方面亟待加强,可以看出虽然领导对员工参与创新持积极态度,但员工参与积极性存在显著不足。全员创新能力构成如图8所示。

图8 2017年海尔全面创新能力——全员能力发展情况

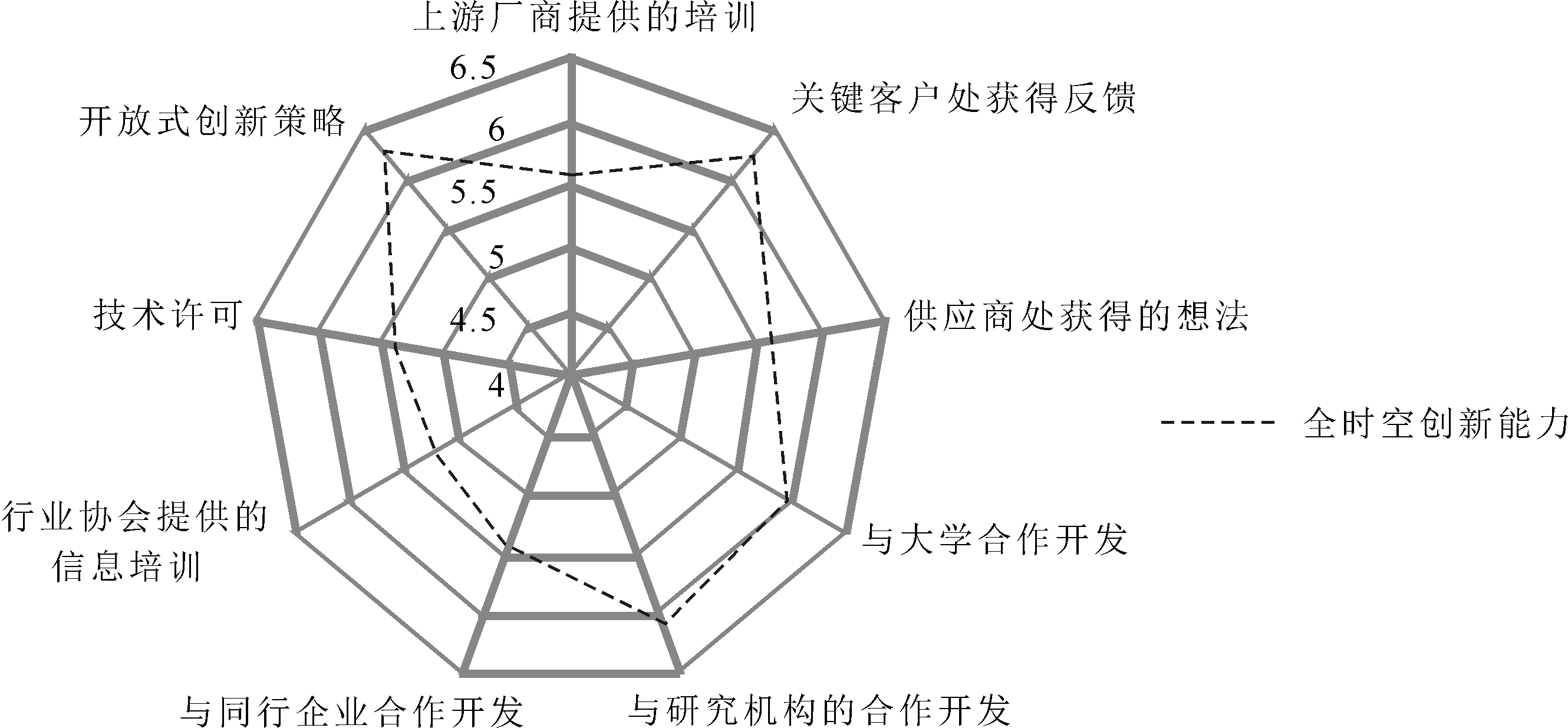

2.3.6 全时空创新能力

互联网时代的一个典型特征就是速度要快,海尔为快速整合全球创新资源,于2013年建立了HOPE平台,该平台的主要工作就是整合与探索全球新资源。目前,海尔拥有3张全球资源网,分别是全球一流模块化供应商资源网、全球一流研发资源网、全球用户资源网,通过整合这3张资源网满足用户需求。全时空创新中,开放式创新策略与关键用户反馈表现较好,同时,与大学和研究机构合作关系较好,但与供应商(上游厂商的培训、从供应商处获得想法)、同行竞争者(与同行业企业合作开发)和中介机构(参加行业协会提供培训)的合作关系较差。因此,应该增进与产业链上合作者的关系,尽可能地与同行业合作开发,降低产品开发成本。全时空创新能力构成如图9所示。

图9 2017年海尔全面创新能力——全时空能力发展情况

3 企业创新能力提升对策

3.1 尊重人的首创精神是提升企业创新能力的根本

人是创新诸要素中最活跃的因素,市场经济中各种竞争归根到底是人才的竞争,只有充分发挥员工和用户作用,才能产生企业创新能力,并形成生气蓬勃的创新氛围。企业应始终坚持以人为本的核心价值观,尊重、培养和激励员工,给员工成长空间,鼓励员工立足岗位创新,并以相应的制度环境作保障,激发员工创造力和积极性。同时,尽可能地调动用户参与企业创新,对那些提出好创意的用户给予奖励。没有大量员工和用户积极参与,单纯依靠少数专业研发人员无法持续开发出高质量的创新成果。只有充分调动员工和用户的创新积极性,才能够激发更多创意产生,从而发掘出有潜力的创新思想,成为给企业在市场上赢得竞争力和经济效益的新产品或新服务,以此不断提升企业创新能力。海尔从早期OEC管理法到人人都是具有创新精神的SBU,再到现在人人都是创客,充分体现了海尔对员工创新的重视和激发。海尔的COSMOPlat是围绕用户创新和用户价值的智能制造体系,包括用户体验、下达订单、订单受理、柔性制造、售后服务等多个环节。如海尔推出的“天樽空调”、“云熙二代洗衣机”等产品均来自于用户创新思想,上述产品的推出极大地提高了海尔核心能力和市场竞争力。

3.2 网络型生态体系构建

在封闭式创新模式下,企业通过资助大规模研究实验室开发技术,以此作为新产品来源的基础,并从中获取高额的边际利润。但在知识经济和网络经济时代,封闭式创新模式已经不能适应新的生存环境。首先,知识已不仅仅富集于企业研究部门,而是广泛存在于产品价值网络中的各个节点。其次,技术人才流动性越来越大,意味着企业越来越难以长期拥有所需的技术人才,技术市场资源供应丰富。最后,产品生命周期迅速缩短意味着要求创新速度越来越快,成功的创新不仅在于创新质量,更在于创新速度。为此,应该引入开放式创新,构建网络型生态体系,加强与利益相关者之间的合作,通过利用外部资源和整合外部资源,开发自身核心技术,加快创新速度抢占市场,提高企业竞争能力,进而提升企业整体创新能力。为整合全球创新资源,海尔在2013年建立了HOPE平台。该平台是海尔开放创新体系的核心,基于开放创新的理念、流程、方式将海尔和外部创新进行融合,从而为用户解决问题。目前,在 HOPE人才碰撞和资源整合作用下,已经催生了新的产业,如无线供电产业等。在此过程中,企业应该平衡自主创新和开放式创新之间的关系,不能过度依赖外部资源,培育自身核心技术能力。

3.3 从单一技术创新到组合创新再到全面创新

很多企业早期面临的主要矛盾是产品质量与市场需求之间的矛盾,要想拥有自己的品牌,就必须拥有自己的核心技术,所以在刚开始,企业创新主要表现为单一技术创新。随着企业发展,所面临的矛盾会逐渐转化为产品类型单一与需求多元化之间的矛盾,以及旧组织结构与创新效率需求的矛盾。此时,可以采取的措施是促进技术与市场融合,组织、管理、制度等方面的融合主要表现为组合创新。随着企业规模扩大,组织结构也变得越来越复杂,企业发展与企业惰性之间的矛盾越来越突出,如在管理因素、制度因素、市场因素、技术因素、组织因素等方面都存在矛盾。为协调各方矛盾,企业应该由单一技术创新、组合创新发展到全面创新,这对创新能力发展来说是一个量变到质变的过程。海尔创新能力提升就是伴随着不同时期因环境变化引起的矛盾转化而实现的,从单一技术创新能力到组合创新能力,最后发展为全面创新能力。

3.4 协同机制构建

协同是创新的手段,企业创新活动可以在不同层级位置开展,从员工个人、团队到组织,这种个体与群体之间,以及组织与组织之间的创新活动存在于不同界面,而不同层级之间的协同就是实现从员工到组织整体之间的配合和协调。企业创新能力经常以组群方式出现,只有通过其有机结合和协同作用,才能促进企业高效、持续发展。协同机制的建立可以使企业最大限度地利用内外部资源,发挥所有与企业有关部门和人员的作用,整合各方力量实现企业目标。同时,协同机制的实施可以激发并促进全员学习,不断优化组织结构,为培养出更多人才提供平台。海尔创新能力提升依靠的是一个有机协同整体,协同是海尔创新能力提升的重要手段。只有通过各个创新要素协同、组织不同层级协同、组织与外部环境协同,协同机制才能最大限度地提高企业创新能力。

4 结语

4.1 结论

通过调研统计数据分析,得出如下结论:第一,近10年来,海尔各项创新能力均得到了不同程度的提升,特别是市场关键能力、组织创新能力、全员创新能力提升幅度很大。第二,2015年,海尔创新能力水平在企业技术能力、市场能力、战略能力、组织能力、全时空创新能力、全员创新能力所有维度均高出同行业竞争企业。而且,其它企业创新能力也在提升,表明我国大部分企业都注重创新,创新能力正逐渐提高。第三,针对创新能力中的不足,如员工缺乏创新积极性、企业缺乏核心技术能力、部门间沟通准确性差、与供应商合作关系不好等问题,企业可以采取相关措施加以解决,如为员工创新提供制度保障和良好的创新氛围、利用开放式创新获取资源进而转化成为自身核心能力、通过组织扁平化缩小沟通之间的距离、构建有效的协同机制、建立网络型生态体系等。第四,企业创新能力发展是一个逐步提升过程,即从单一技术创新能力到组合创新能力,最后发展为全面创新能力。

4.2 不足与展望

本研究严格遵循案例研究的方法论,选取创新实践领域具有代表性企业作案例分析,但由于案例分析本身的局限性,所以仍然存在不足之处。其中,调查问卷样本数量有待增加,调查人员范围可以更广泛,从而使得本结论更加真实可靠。未来研究可以采用多案例研究,虽然本文使用了其它企业数据,但并未进一步展开比较,未来可以与同类型企业进行比较分析,如格力、美的等企业,这样可以更加明晰海尔在创新能力方面的优势与不足。

[1] PRAHALAD C, HAMEL G. The core competence of the corporation [J]. Harvard Business Review, 1990, 68(3):275-292.

[2] SCHREYOGG G,KLIESCH-EBERL M.How dynamic can organizational capabilities be? towards a dual-process model of capability dynamization[J].Strategic Management Journal, 2010,28(9):913-933.

[3] 许庆瑞. 应用全面创新管理提高中小型企业创新能力研究[J]. 管理工程学报, 2009, 23(s1):1-6.

[4] 张军, 许庆瑞, 张素平. 知识积累、知识激活与创新能力关系研究[J]. 中国管理科学, 2014, 22(10):142-148.

[5] SIRMON D G, HITT M A. Contingencies within dynamic managerial capabilities: interdependent effects of resource investment and deployment on firm performance[J]. Strategic Management Journal, 2009, 30(13):1375-1394.

[6] EISENHARDT K M, MARTIN J A. Dynamic capabilities: what do capabilities come from and how do they matter: a study in the software services industry[J]. Strategic Management Journal, 2000(4):1105-1121.

[7] HELFAT C E, PETERAF M A. Managerial cognitive capabilities and the micro-foundations of dynamic capabilities[J]. Strategic Management Journal, 2015, 36(6):831-850.

[8] TEECE D J,PISANO G,SHUEN A.Dynamic capabilities and strategic management[J]. Strategic Management Journal, 1997, 18(7):509-533.

[9] TEECE D J.Explicating dynamic capabilities:the nature and micro-foundations of (sustainable) enterprise performance[J]. Strategic Management Journal, 2007, 28(13):1319-1350.

[10] LAVIE D.Capability reconfiguration:an analysis of incumbent responses to technological change[J]. Academy of Management Review, 2006, 31(1):153-174.

[11] KOR Y Y, MESKO A. Dynamic managerial capabilities: configuration and orchestration of top executives' capabilities and the firm's dominant logic[J]. Strategic Management Journal, 2013, 34(2):233-244.

[12] HELFAT C E. Know-how and asset complementarity and dynamic capability accumulation: the case of R&D[J]. Strategic Management Journal, 1997,18(5): 339-360.

[13] GUAN J, MA N. Innovative capability and export performance of Chinese firms[J]. Technovation, 2003, 23(9):737-747.

[14] 魏江, 黄学. 高技术服务业创新能力评价指标体系研究[J]. 科研管理, 2015, 36(12):9-18.

[15] 张军, 许庆瑞, 张素平. 动态环境中企业知识管理与创新能力关系研究[J]. 科研管理, 2014, 35(4):59-67.

[16] GINO F, ARGOTE L, MIRON-SPEKTOR E, et al. First, get your feet wet: the effects of learning from direct and indirect experience on team creativity[J]. Organizational Behavior & Human Decision Processes, 2010, 111(2):102-115.

[17] 韩慧, 赵国浩.对外直接投资影响我国创新能力的机制与实证研究——技术差距视角的门槛检验[J].科技进步与对策, 2018,35(4):32-37.

[18] 马宗国, 李静. 联合体视角下我国中小企业自主创新能力提升机制研究[J]. 科技进步与对策, 2016, 33(10):73-81.