制造企业技术创新与商业模式创新协同演化:一个多案例研究

纪慧生1,姚树香2

(1.厦门理工学院 经济管理学院;2.厦门软件职业技术学院,福建 厦门 361024)

摘 要:制造企业发展过程表明,技术创新和商业模式创新之间存在复杂的协同演化关系。结合多案例研究方法,分析制造企业演化过程中技术创新和商业模式创新的匹配模式、协同演化关系。结果发现:技术创新和商业模式创新动态演化存在3种模式:简单线性模式、反馈控制模式、复杂系统模式。基于此,构建技术创新和商业模式创新协同演化模型,指出协同演化呈现“创新-调整-适应”等复杂的螺旋化发展过程,并提出技术创新和商业模式创新协同演化的3种机制:互动机制、学习机制、选择与反馈机制。突破了关于技术创新和商业模式创新之间简单的线性关系和静态视角,从动态视角分析技术创新和商业模式创新协同演化,补充和修正了技术创新和商业模式创新关系的认识,丰富了现有创新演化理论。研究结论对中国制造企业实施创新战略的启示在于:单一创新虽然在一定程度上能为制造企业带来盈利,但是其作用和持续性均有限,技术创新和商业模式创新有效协同是制造企业竞争力持续提升的关键。

关键词:制造企业;技术创新;商业模式创新;协同演化;多案例研究

1 问题提出

技术创新和商业模式创新作为制造企业重要的两类创新一直倍受关注,相关研究文献数量不断增长。尽管学者们认识到技术创新和商业模式创新的关系[1-3],但由于商业模式研究起步较晚,相关理论研究较为薄弱且内容众说纷纭,对于技术创新和商业模式创新在企业整体目标下的相互协同仍缺乏深入研究。企业实践表明,技术创新需要与之匹配的商业模式,即使是相同的技术也会因商业模式差异而结局迥异,反之,特定的商业模式也只适合特定的技术创新。技术决定着产品产出,商业模式决定着产品卖出[4],如互联网行业与传统行业、服务业和制造业的技术创新区别显著,商业模式也截然不同。随着市场竞争加剧和商业模式创新重要性提升,商业模式创新与技术创新的有效协同成为推动经济快速增长的重要原因,如微软、苹果、腾讯、IBM、Dell等。

目前,学术界对于社会经济系统中协同演化的研究,集中在组织与环境、技术与制度、个体与制度、技术与社会、组织创新与技术创新等领域,研究文献和成果较多,但关于技术创新和商业模式创新之间如何协同演化的文献与成果仍旧较少。企业创新系统是由商业模式创新、技术创新等子系统构成的相互影响和联系的动态、复杂、非线性系统,二者交互决定、动态演进[4],影响企业经营发展。本文致力于探讨技术创新与商业模式创新之间的关系,主要聚焦如下问题:技术创新与商业模式创新之间具有怎样的演化过程,存在哪些协同演化模式以及协同演化机制。

2 文献回顾

2.1 技术创新与商业模式创新的关系

对于技术创新和商业模式创新关系的研究归结起来主要有4种:①将技术创新和商业模式创新看成是独立行为。在创新问题研究中,技术创新与商业模式创新经常被区别对待甚至对立起来[1];②技术创新影响商业模式创新。有些学者发现,技术创新影响商业模式创新[5-6],技术创新对商业模式变革起显著催进作用[6],技术创新是主导性因素,商业模式创新是被动和接受的,或者商业模式至多是技术投入和经济产出之间转化的桥梁[7];③商业模式创新影响技术创新。商业模式创新驱动技术创新(张迎香,2015),通过不同方式对技术创新发挥作用[8],适当的商业模式可以促进技术成果商业化[9]。基于此,新产品研制计划只有与商业模式有机整合,才能确保“走向市场”和“获取价值”[10];④技术创新与商业模式创新具有复杂关系。技术创新与商业模式创新之间的紧密联系[11],具有协同性和耦合性[12],商业模式不当将导致技术创新收益降低,甚至迫使企业撤消新技术应用或退出市场[7]。技术创新和商业模式创新相互影响形成复杂关系,呈现出不断融合的趋势,界限越来越模糊,但学者们对于二者存在何种复杂关系并未深入研究。

2.2 企业创新协同演化理论

协同演化考虑两个以上种群之间相互因果、相互影响的关系,是一个更加复杂的变迁过程[13-14],为剖析企业创新系统演进过程提供了全新的思维和独特的视角[15-17]。Norgaard[18]首先明确地将协同演化概念运用于社会经济、商业生态领域,指出自然是社会的,社会亦是自然的,并批评了新古典经济学将自然视为技术进步被动作用对象的观点。我国学者彭纪生[19]认为,技术创新过程微观层面的协同创新是创新资源与各行为、各环节的协同整合等。郑刚和梁欣如(2006)提出,创新过程中技术与各非技术要素应注重全面协同,一般地,企业创新协同往往存在某一要素主导型或者共同主导型等。

学者们对于技术创新与商业模式创新的关系和演化进行了初步研究。汪秀婷和程斌武[20]指出,企业协同创新是由多个主体及子系统构成的复杂创新系统。周芳[3]构建了技术、商业模式、品牌之间的协同创新耦合机制概念模型。李志强和赵卫军[4]分析了技术创新与商业模式创新之间的协同效应并提出其熵变模型。童心和于丽英[21]认为,技术创新与商业模式创新之间存在“推”、“拉”关系,即二者耦合存在“push-pull”机制。刘建刚和钱玺娇[22]提出“互联网+”战略下技术创新与商业模式创新协同发展路径。岑汝萍[23]和姚明明等(2017)认为,商业模式与技术创新存在动态匹配和演化关系。此外,吴晓波等(2013)通过阿里巴巴案例分析,构建了二次商业模式创新与技术创新共演机制和模型。相关研究深化了技术创新和商业模式创新关系的认识,但对于技术创新和商业模式创新协同演化机制的研究较为片面,仍缺乏深入分析。

3 研究方法与案例选择

3.1 方法确定

案例研究主要解决“是什么”、“怎么样”等问题(Yin,2009),适合于探索性问题研究。研究者通过收集资料了解对象,结合已有理论对研究对象进行初步阐述。获得背景材料后,进一步深入分析研究对象,通过案例调研访谈等收集获取一手资料数据,再结合已有理论与案例数据,运用循环推导构建多案例研究理论框架,形成理论确信点,而在建模循环完成后,多案例研究进入校对循环。研究者进入第二轮深度访谈,验证初始建模的有效性。采用多案例数据分析方法,对一手数据进行整理和分析,对理论框架加以验证和充实。通过案例数据、理论模型和研究文献之间的循环,最终构建模型、形成理论饱和,使案例分析能有效支持理论模型,构建的理论模型能充分解释多案例研究数据。多案例研究可以增加反复验证,从而提升探索性案例研究的有效性,使结论更具有普适性意义、更可靠。

3.2 案例选择与数据收集

根据研究目的,案例选择标准主要有:①典型性。以TCL、比亚迪、小米公司作为典型创新性企业,在激烈的市场竞争环境下,商业模式创新和技术创新时刻进行调整,有效反映了技术创新和商业模式创新的动态变化过程;②创新性。案例企业在发展过程中技术创新和商业模式创新行为明显,对创新行为具有深刻的理解和积累,符合研究所界定的问题和情境,有利于分析技术创新与商业模式创新协同;③对比性。TCL、比亚迪、小米成立时间分别为上世纪80年代、90年代、21世纪初,技术创新和商业模式创新在不同阶段具有不同的动态匹配模式,可以对理论成果进行对比分析。

本研究数据来源构成包括:①实地调研访谈。通过实地走访TCL、比亚迪、小米相关人员及经销商、顾客等,对相关企业技术创新和商业模式创新进行访谈。从2013年5月开始,对TCL、比亚迪、小米相关人员进行调研访谈,总共进行了6轮交流讨论,每次持续时间40分钟至3个小时,累计访谈时间达10个小时;②二手资料获取。包括企业网页、公司年报、媒体对相关企业的报道、网络新闻资讯,以及学位论文和期刊文献等其它二手资料。近年来,案例企业受到社会广泛关注,被广泛研究和分析,在中国期刊数据库和学位论文库资料中被众多学者研究;③内部公开资料。包括企业制度文件、管理制度、考核资料、内部出版物、管理文档和成果等,还有公开出版物、图书馆资料、媒体报道和咨询公司报告等。

对于收集的数据进行理解和分析,再进行交叉验证,直至理论达成一致饱和。同时,研究人员通过会议和邮件等多种沟通形式定期与被访者交流,取得反馈。被访者对研究人员收集的数据资料进行验证,研究人员能够及时得到被访者的反馈意见。

4 案例描述

4.1 TCL案例描述

TCL(全称“TCL集团股份有限公司”)创立于1981年,定位为智能产品制造与互联网应用服务企业。TCL从最早的录音磁带到电话、电视、电工再到冰箱、洗衣机、空调、液晶面板,以及金融、服务等领域,共有制造基地21个,研发机构23个,销售机构遍及80多个国家和地区,业务遍及160多个国家和地区。TCL发展经历了4个阶段。

第一阶段为规模积累阶段(1981—1991年)。TCL通过生产、人才、管理等“软”和“硬”的积累,不断提高技术研发能力,成功研制出电话机,并开展有计划的市场推广、服务营销等市场化探索,从而实现规模化销售。1985年创立TCL品牌,1989年电话机产销量跃居行业第一,年产值达1.5亿元。

第二阶段为高速成长阶段(1992—1998年)。1992年TCL成功研制出王牌大彩电。1996年,TCL开启第一次市场化转型之路,通过并购彩电企业、组建营销网络、架构调整、市场推广等,将3个专业集团整合成为统一的TCL集团,开启多元化、系列化、国际化发展之路。

第三阶段为国际拓展阶段(1999—2013年)。TCL不断整合全球资源实施国际化,培育产品技术能力。但在2004年,TCL并购阿尔卡特国际失败导致其通讯业务巨额亏损,被迫在企业架构、销售网络、制造体系、产品质量体系等方面实施战略重组,延伸家电业务,实现从面板、芯片、核心部件到终端产品等纵向一体化。由此,开启第二次转型,形成包括智能电视、智能手机、智能家电、智能机顶盒、可穿戴设备等在内的智能端口产品群。

表1 TCL典型的技术创新与商业模式创新

典型技术创新与产品 典型商业模式创新阶段1(1981—1991年)技术原始积累;TCL电话机;中国第一台免提式按键电话创立TCL品牌;注重市场需求生产经营产品;资本、人才初步积累;全国性销售网络阶段2(1992—1998年)TCL王牌彩电;进入家电、电工产品领域;中国第一台28寸大彩电;国内第一部无绳电话依靠市场拓展带动增长;组建销售网络;品牌内涵提升;以品牌和产品技术创新拉动市场;实施有计划的市场推广、区域市场推广战略以及深耕细作和千店工程计划;开展幸福快车服务营销阶段3(1999—2013年)TCL手机、彩电、电脑、空调、洗衣机、冰箱、小家电、照明电器等提出“二次创业”;整合统一的TCL集团;国际并购;电子通讯产品系列化、多元化;产品结构转向消费、投资、基础件;经营转向技、工、贸、金融、物业等阶段4(2014年—至今)X1、X2电视及S1移动大屏;雷鸟电视;P6超清薄电视;涉足服务、金融、创投等业务领域“服务+金融+创投”;“智能+互联网”与“产品+服务”的“双+”战略,以互联网思维构建战略转型和新商业模式

第四阶段为内涵提升阶段(2014年至今)。2014年初TCL开启第三次转型,提出“智能+互联网”、“产品+服务”的“双+”战略转型,将产业结构调整为新的“7+3+1”结构,即七大产品业务领域、三大服务业务领域以及创投等业务,共11个业务板块,形成“服务+金融+创投”矩阵,实现从制造转向智造、从产品转向服务,完成品牌重塑和内涵提升,注重对外金融服务及金融投资领域。截至2016年底,TCL营业收入1 064亿元,净利润21亿元,位列中国500强第56位,2017年上半年净利润16.6亿元。

4.2 比亚迪案例描述

比亚迪(全称“比亚迪股份有限公司”)创立于1995年,在全国设有广东、北京、上海等九大生产基地,在美国、欧洲、日本、韩国、印度、中国台湾、中国香港等设有分公司或办事处,员工总数超过13万人,拥有汽车、新能源、IT和轨道等4类产业。比亚迪发展经历了3个阶段。

第一阶段为创立成长阶段(1995—2003年)。比亚迪初期定位为充电电池制造商,创立初期资金、设备和技术匮乏,且全球充电电池市场近90%被三洋等日本制造商占据。为此,比亚迪进行了一系列中国特色式工艺、技术等创新,如“人+夹具=机器手”模式、无尘厢式生产线、干燥吸水药剂、发泡镍锟焊和正极端面焊工艺、氧化镉负极化学活化处理工艺等,并通过深挖客户需求,提供零部件、组装服务和整机设计环节等方案设计到最终生产的一站式ODM服务[24],在产品质量相近的情况下总成本比日本对手低40%[3]。凭借产品高性价比,比亚迪获得了诺基亚、摩托罗拉、三星等订单。

第二阶段为转型升级阶段(2003—2008年)。2003年,比亚迪进入汽车行业,建立四大产业基地,设立中央研究院、汽车工程研究院和电力科学研究院三大研发中心,提高整车制造、模具开发、车型研发等研发水平,致力于造世界水平的好车和打造民族的世界级汽车品牌,在首款车F3成功后,又推出F3R、F0、F6、G3等车型,向中高端市场转型。比亚迪提出垂直整合产业链,实现70%零部件内部生产以降低成本,并与大众、戴姆勒等组建联盟网络,交流、学习外部知识和技术,依靠大客户战略与国际合作网络,提升创新能力与品牌影响力[25]。通过引进—消化吸收—再创新,技术、产品和服务不断升级,产品规模和种类、销售利润等快速增长。

第三阶段为战略跨越阶段(2008年至今)。比亚迪通过持续的技术创新,研发了大量高科技,如BIVT发动机、硬顶敞篷、铁动力电池和电动汽车技术达到世界先进水平,推出E3、F3、F6、S8、F3DM、M6、E6、秦、唐等产品。在新能源汽车商业化方面,比亚迪加强与供应商、经销商合作,完善营销渠道网络,并采取三包政策、质保政策等策略,坚持公共领域优先,成立出租车合资公司,采用融资性租赁、经营性租赁和买方信贷等零元购车模式,以“零元购车、零成本、零排放”等方案刺激销量增长。截至2016年底,比亚迪营业总收入为1 039.75亿元,同比增长29.95%。其中,新能源汽车营业收入达400亿元。

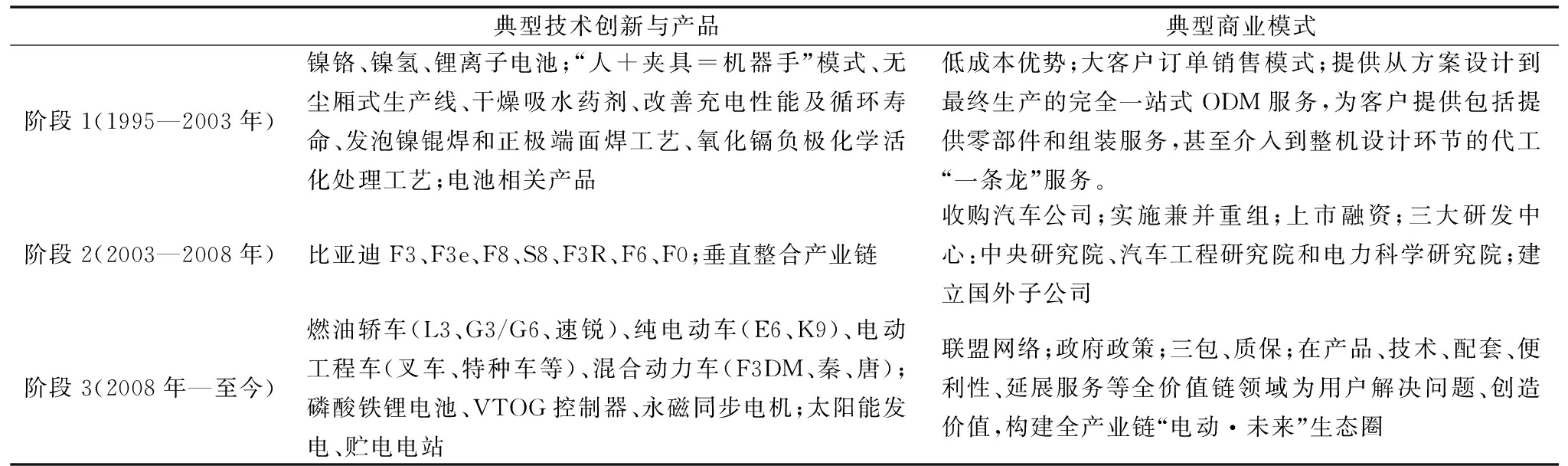

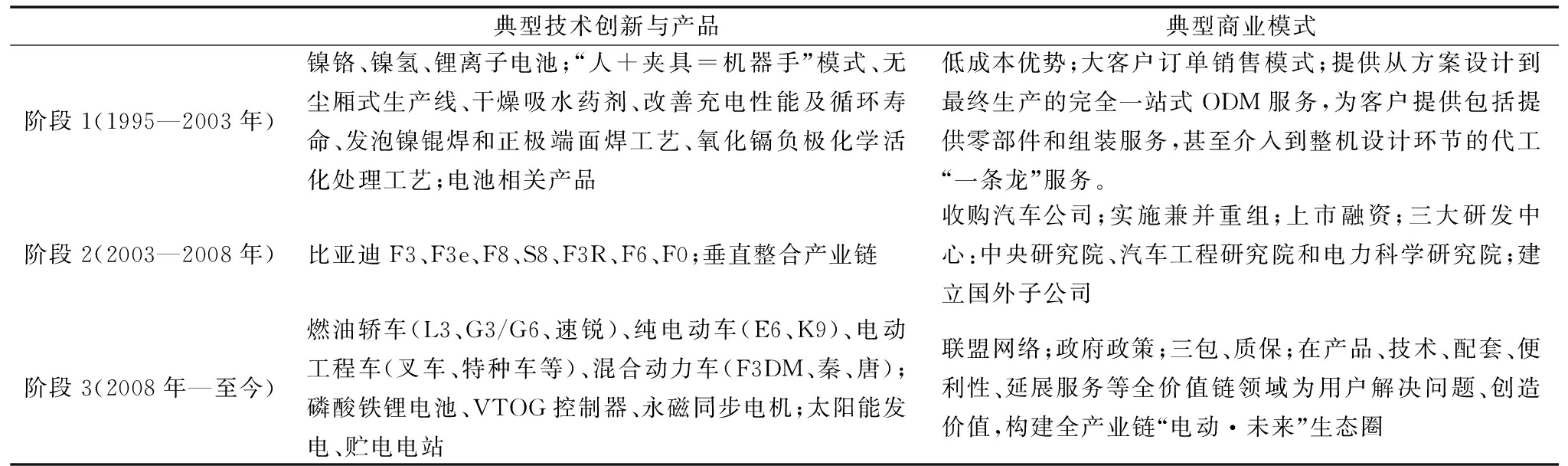

表2 比亚迪典型技术与商业行为

典型技术创新与产品 典型商业模式阶段1(1995—2003年)镍铬、镍氢、锂离子电池;“人+夹具=机器手”模式、无尘厢式生产线、干燥吸水药剂、改善充电性能及循环寿命、发泡镍锟焊和正极端面焊工艺、氧化镉负极化学活化处理工艺;电池相关产品低成本优势;大客户订单销售模式;提供从方案设计到最终生产的完全一站式ODM服务,为客户提供包括提供零部件和组装服务,甚至介入到整机设计环节的代工“一条龙”服务。阶段2(2003—2008年)比亚迪F3、F3e、F8、S8、F3R、F6、F0;垂直整合产业链收购汽车公司;实施兼并重组;上市融资;三大研发中心:中央研究院、汽车工程研究院和电力科学研究院;建立国外子公司阶段3(2008年—至今)燃油轿车(L3、G3/G6、速锐)、纯电动车(E6、K9)、电动工程车(叉车、特种车等)、混合动力车(F3DM、秦、唐);磷酸铁锂电池、VTOG控制器、永磁同步电机;太阳能发电、贮电电站联盟网络;政府政策;三包、质保;在产品、技术、配套、便利性、延展服务等全价值链领域为用户解决问题、创造价值,构建全产业链“电动·未来”生态圈

4.3 小米案例描述

小米(全称“北京小米科技有限责任公司”)成立于2010年4月,专注于智能手机、互联网电视和智能家居生态链等,业务涵盖硬件(手机、路由器、TV)、软件(MIUI)、服务(应用市场、商城、视频、游戏),以及金融、云计算、虚拟运营商和广告等领域,成为消费电子市场明星。小米发展经历了两个阶段。

第一阶段为高速增长阶段(2010—2015年)。2010年4月,微软、Google、金山等公司核心职员创建小米,定位于高端智能手机的移动互联网公司。2011年8月,小米发布手机、米聊、MIUI三大核心产品,此后,推出小米2S、2A、3、小米盒子、红米等产品。小米以互联网生态为依托,构建“硬件+软件+互联网服务”等“铁人三项”,通过用户参与新产品研发、建立社区、沟通用户需求、建立网络平台和商业生态系统等,成为增长最快和最具创新力的中国公司。

第二阶段为调整深化阶段(2016年至今)。由于手机市场(如苹果、三星、华为、中兴、OPPO、酷派等)竞争激烈,以及自身产品定位不清晰、经营战略和供应链管理失策等诸多问题,2015年、2016年小米手机销量明显下滑,市场份额遭受侵蚀。2016年,小米手机出货量为4 150万台,较2015年下降36%。为此,雷军提出“聚焦核心业务,突破关键技术…,筹建小米探索实验室,研究最前沿的技术和方向”。小米按用户需求调整MIUI、加强供应链管理和渠道建设,设立渠道创新部、重视线下渠道,成立小米小店、小米之家等。此外,小米通过坚持技术创新和调整商业模式,研发松果澎湃S1芯片、推出小米6等,使手机销量重新获得快速增长。截至2016年底,小米旗下生态链企业达60余家,总销售额超过150亿元。

5 研究发现

5.1 技术创新与商业模式创新协同模式

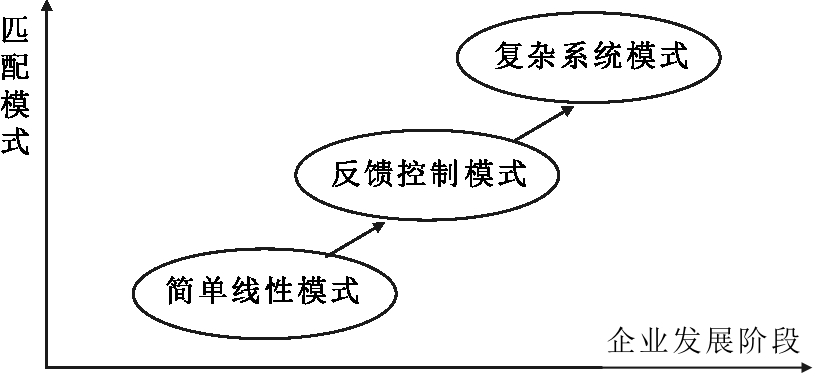

对TCL、比亚迪、小米的跨案例分析发现,技术创新和商业模式创新协同随着企业发展呈现动态变化。技术创新和商业模式创新在不同阶段主要存在3种模式:简单线性模式、反馈控制模式、复杂系统模式。在产业发展过程中,技术创新和商业模式创新协同的3种模式由初级的简单线性模式向高级的复杂系统模式演化,如图1所示。

表3 小米典型技术与商业行为

典型技术创与和产品 典型商业模式阶段1(2010—2015年)小米1、米聊、MIUI;小米2、2S、2A;小米平板、小米盒子;红米;小米3、4、5在线销售;“硬件+软件+互联网服务”的“铁人三项”;多轮融资;借助互联网社区与用户沟通阶段2(2016年至今)红米3、3S、红米4、红米Note 3、小米5、小米4S、5S、5SPlus、Max、MIX、红米3X、MIUI 8、红米Pro、红米Note 4; 小米 note2“聚焦核心业务,突破关键技术…,筹建小米探索实验室,研究最前沿的技术和方向”;按用户需求调整MIUI、加强供应链管理控制、渠道建设等

(1)简单线性模式。简单线性模式表现为技术创新和商业模式创新之间的简单线性信息传递关系。在该模式下,技术创新占主导地位,商业模式创新处于被动从属地位,技术创新决定商业模式创新,成为两者关系的主导,企业发展受到技术创新的推动作用显著。技术创新和商业模式创新之间的关系表现为简单、线性信息传递过程,技术创新对商业模式的变革起显著推进作用[5,6]。商业模式主要根据技术创新成果决定其内容,即新技术引致商业模式创新[6],其商业模式可以描述为“厂商-代理商-零售商-客户”,商业模式与技术创新之间缺乏信息反馈关系和动态联系。

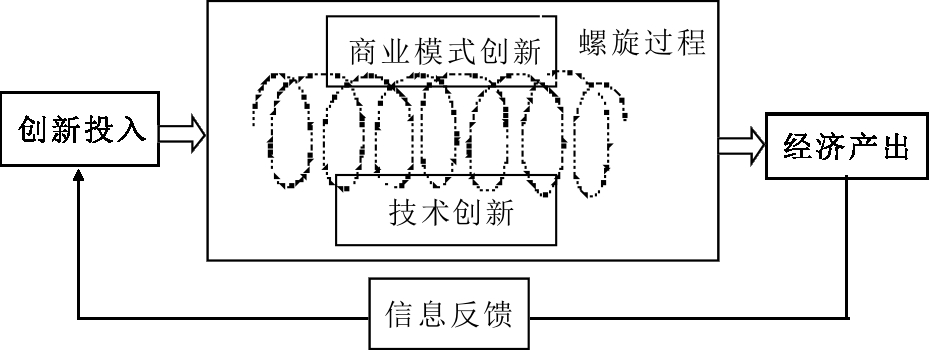

简单线性模式主要出现在产业发展初期, Chesbrough(2002年)指出,商业模式是企业技术投入和经济产出之间转化的桥梁,表现为“技术投入-商业模式-经济产出”,如图2所示。TCL早期的磁带、电话机,比亚迪的充电电池等产品,企业发展都是以技术创新为主,商业模式创新是一种本能的、无意识的行为。在此阶段,TCL和比亚迪的技术创新和商业模式创新之间表现为简单线性模式。此时,产品技术不成熟和市场占有率低,技术、产品和市场存在极大的不确定性和多变性,企业主要实施以技术创新为中心的发展战略,商业模式处于试探和初级阶段,缺乏精心和针对性的设计。

图2 简单线性模式

(2)反馈控制模式。反馈控制模式表现为技术创新和商业模式创新之间呈现明显的反馈控制信息传递关系。随着产业不断发展,生产制造和商业系统结构逐渐复杂,技术投入与研发、生产制造、供应链和营销网络等逐渐成熟,市场竞争趋于激烈,为有效实施技术创新和商业模式创新,企业需要增强技术创新和商业模式创新之间的协调,依赖并增强信息反馈与控制。此时,技术创新和商业模式创新之间的协同演化不再是简单的线性链条,而是呈现动态非线性反馈交互协同演化模式,企业发展不再是技术创新或者商业模式创新能够“单线决定”的[4]。如TCL在实现彩电、电脑、空调、洗衣机、冰箱等技术创新过程中,采取了包括市场化转型、“二次创业”、企业并购、营销网络组建、市场推广等一系列商业模式创新;比亚迪在实现F3、F3e、F6、F0等技术创新过程中,采取兼并重组、成立三大研发中心、构建供应商关系网络、建立销售渠道网络等诸多商业模式创新举措,技术创新主导作用显著并影响商业模式创新,而商业模式创新绩效和市场信息又反馈和调整技术创新,构成能够反馈控制信息的回路系统,其商业模式主要表现为“厂商-中间商-客户”以及包括物流和信息系统在内的演化控制模式。

反馈控制模式主要出现在产业发展成长期,企业技术创新与商业模式创新体现为“Push-Pull”机制,即技术创新推动商业模式创新,商业模式创新拉动技术创新[21],如图3所示。TCL生产制造王牌彩电等,实施战略重组、有计划的市场推广、区域市场推广战略,以及改革企业架构、销售网络、制造体系、产品质量体系等促进增长。比亚迪发展燃油汽车等产品,主要基于市场信息反馈控制进行产品改进和调整,实现产品价值创造。在此阶段,TCL和比亚迪的技术创新与商业模式创新之间表现为反馈控制模式。在这种反馈控制过程中,当传递的反馈信息与控制信息相反时,对反馈控制活动将起到制约作用,循环控制协同演化出现负反馈;当传递的反馈信息与控制信息相同时,对反馈控制活动将起到增强作用,循环控制协同演化出现正反馈。技术创新和商业模式创新之间存在正反馈与负反馈演化机制,提升了协同演化的复杂性。反馈控制有助于协同技术创新和商业模式创新之间的演化,有利于技术创新和商业模式创新之间的协同。这种模式具有较好的信息反馈作用机制,但同时忽视了技术创新和商业模式创新之间的复杂动态联系及因果反馈等过程。

(3)复杂系统模式。复杂系统模式表现为技术创新和商业模式创新之间呈现复杂的信息交互关系。产业发展成熟期,技术创新和商业模式创新协同演化呈现出非线性、多主体和多层次交互参与。基于要素联结耦合,各种信息相互交织、相互渗透,增强协同效应和实现“1+1>2”效应,呈现复杂系统模式。TCL总裁李东生认为,企业创新需要不断升级以应对未来发展。比亚迪总裁王传福认为,比亚迪不止是卖一个产品,卖的是整体解决方案。小米总裁雷军提出用互联网方式做手机,面对激烈的市场竞争,本身就需要商业模式和技术协同创新。此后,雷军提出利用商业模式的复杂性实现突围。案例企业的技术创新和商业模式创新界限变得模糊。此时,技术创新和商业模式创新表述为多主体共同参与的、复杂的动态创新过程[1]。商业模式表现为“厂商-利益相关者-客户”等复杂生态演化,构成包括企业、利益相关者及场(相互关系)在内的技术系统[26],呈现多层嵌套、多向因果和双向作用“强影响”关系。

复杂系统模式主要出现在产业发展成熟期,企业创新系统各主体和要素交互作用,呈现复杂的涌现和螺旋曲线发展,如图4所示。技术创新推动商业模式创新,率先采用技术创新的企业一旦获得较高的利润,就会激励制造企业不断实施商业模式创新以巩固成果。反之,商业模式创新影响企业技术选择和创新方向,商业模式创新驱动技术创新[8],成为技术创新成果商业化的重要保障。在此阶段,TCL、比亚迪、小米的技术创新和商业模式创新之间表现为复杂系统模式。技术创新与商业模式创新之间形成包括利益相关者和场在内的商业生态系统,彼此相互作用共同实现螺旋式发展,如TCL实施“智能+互联网”战略转型和构建“产品+服务”新商业模式,形成“服务+金融+创投”矩阵;比亚迪在技术、产品、配套与延展服务等价值链环节整合优质资源,构建“电动·未来”全产业链生态圈,运用技术、市场策略和政策等结合推动市场需求;小米成立于手机产业成熟期,其手机产品策划、设计、开发、测试等流程与互联网和顾客、供应商等融合,依托互联网生态结合“硬件+软件+互联网服务”等,实现技术创新和商业模式创新深度融合与复杂协同,保障企业创新高速增长。

这种技术创新和商业模式创新相互作用的螺旋式发展模糊了创新边界,技术创新中夹杂着商业模式创新,商业模式创新中夹杂着技术创新,原有创新边界不再清晰。企业技术创新和商业模式创新相互渗透,呈现螺旋式发展过程。表现为创新过程的多主体共同参与性和创新的复杂性,创新不再是企业内部某个部门的职责,而是开放式、全员参与的,企业内部全体员工、企业外部消费者等都为创新贡献力量。创新消费者需求价值导向明显,创新必须紧跟消费者需求变化,企业技术创新和商业模式创新都以价值创造与满足消费者需求为核心,不断优化商业生态关系,企业与商业生态系统共同协作实现价值创造。

5.2 技术创新与商业模式创新协同演化

(1)动态匹配模式的协同演化模型。技术创新与商业模式创新的动态匹配由简单线性和静态视角,向复杂网络和动态视角转化,推动企业技术创新能力由简单低级的简单仿制到模仿创新再到复杂高级的自主创新演化,同时实现了企业价值创造能力由低级到中级再到高级升级。TCL由初阶段的电话机、彩电到家电业务、金融、服务、创投等;比亚迪由充电电池、燃油汽车到电动汽车、新能源业务;小米由手机、米聊MIUI到芯片、互联网电视机顶盒、互联网智能电视、家用智能路由器以及智能家居等,技术能力不断升级,经历了简单技术仿制、创造性模仿创新以及自主创新3个演化过程,产品类别和技术领域也由单一性向多元化发展,每次技术创新都将技术发展能力推到一个新的水平[27]。在商业模式上,TCL的商业模式创新由规模积累、高速成长、国际拓展到内涵提升;比亚迪的商业模式创新由创立成长到转型升级;小米的商业模式创新由高速增长到调整深化,商业模式演化由低附加价值链环节向高附加值环节演化[28],表现为价值链和价值网络创造能力由低附加值向高附加值环节转移,虽然中间有周折,但这种附加值由低向高发展成为案例企业创新演化方向,如图5所示。

技术创新和商业模式创新协同演化表现出复杂的螺旋化发展,呈现“创新-调整-适应”等过程。创新是技术创新和商业模式创新系统协同演化的核心动力,是从已知探索未知的知识活动过程,创新需要不断地适应、满足市场需求,具有不确定性和试验性,并不是一蹴而就,而是一种螺旋化发展。技术创新和商业模式创新都是逐步试错、学习的实验过程[29-30],其协同演化是一个学习结果,彼此既按照特定的时间轴自行演化,又需要相互作用与调整,需要不断学习和积累经验,为了实现动态匹配和协同,需要相互作用和调整,具有“路径依赖”。商业模式系统动态演化[31-33]和技术系统相互匹配与协同演进。案例企业技术创新和商业模式创新在不同发展阶段逐渐相互适应与协同,形成改变对方适应性特征的双向因果关系。

(2)协同演化机制。技术创新和商业模式创新协同演化主要有3种机制:①互动机制。技术创新与商业模式创新主要通过企业内部和外部关系网络的人力资源、经营管理、供应链、顾客、市场、技术等互动推动、协同演化。案例企业的不同发展阶段表明,当内部与外部进行良性互动和促进时,技术创新和商业模式创新协同度高,协同演化呈现正向和有序方向进化,企业绩效增长。如TCL的智能彩电、比亚迪的新能源汽车、小米的生态链布局。当内部与外部缺乏良性互动且彼此干扰时,技术创新和商业模式创新协同度低时,协同演化呈现负向和无序方向退化,企业绩效下降。如TCL公司的海外并购、行业转型、手机业务等问题,比亚迪公司的裁员风波、退网事件、新能源汽车质量问题,以及小米公司的供应商、核心技术和专利、软件与内容问题等;②学习机制。创新的本质就是极其复杂的学习过程,这与创新的本质是一致的。案例企业在技术创新和商业模式创新的复杂知识创新活动中,不断吸收学习外部、科技前沿等市场和科技知识并创造新知识,特别是缄默知识。如TCL通过战略联盟引进和学习先进技术,发挥后发优势[34]。TCL分别向港商学习技术生产磁带,学习电话生产技术,向高通、爱立信等学习手机技术,通过战略联盟和并购等方式学习彩电技术。比亚迪技术发展的成功之处在于在学习和模仿的基础上不断创新[27],通过模仿学习推动企业转型升级(杨桂菊,2013)。自2003年制造汽车,比亚迪经历了从学习、摸索到创新这个过程。小米则依靠互联网平台向用户学习,通过学习模仿苹果商业模式等在激烈的竞争中脱颖而出。学习机制避免了案例企业协同演化的组织惯性,提升了企业环境适应性;③选择与反馈机制。技术创新和商业模式创新无论哪一方出现变化都会导致另一方状态改变,二者之间是一种相互选择与协同的过程。技术创新和商业模式创新系统通过战略、资源、组织等企业协同创新系统要素[20]关联。案例企业的技术创新模式和商业模式是企业技术能力、市场选择、竞争压力等作用的结果,技术创新与商业模式创新构成复杂的信息反馈和交互关系。如案例企业高层领导多次在公开场合强调技术创新与商业模式创新的重要性,案例企业重视技术创新与商业模式创新并通过市场、用户等信息反馈,形成复杂的动态创新与交互关系。小米更是通过构建网络社区与用户随时进行信息交互、反馈,从而不断优化技术创新。

6 讨论与结论

6.1 讨论

学者们着重从技术创新角度研究产业发展和核心竞争力,对技术创新和商业模式创新协同未给予足够重视。本文讨论了技术创新和商业模式创新协同演化,认为企业发展在很大程度上是技术创新和商业模式创新协同演化的结果。相关研究既丰富和深化了诸多学者关于技术创新与商业模式创新关系的论述,也补充和完善了关于技术创新与商业模式创新的理论研究。

技术创新和商业模式创新协同演化突破了以往简单的机械决定论,使传统线性思维转变为复杂非线性思维,为重新认识技术创新和商业模式创新提供了独特新颖的视角,对企业创新发展和实践具有更强大的理论解释力。基于协同演化理论,分析技术创新与商业模式创新的关系,发现技术创新和商业模式创新从来就不是单独的创新行为,二者不是简单的单向决定和相互决定关系,而总是交织在一起,是一种协同演化过程。多样性是创新系统演化的基本特征,在技术创新和商业模式创新协同演化过程中,可能会产生形态多样的演化模式和结果。从动态视角而言,技术创新与商业模式创新之间呈现协同演化,当技术创新和商业模式创新有效协同时,企业发展呈现正向演化;当技术创新和商业模式创新无效协同时,企业发展呈现负向演化。

技术创新与商业模式创新演化是社会客观实践和特定历史阶段的产物,其发展演化受历史时空的制约,因而具有历史性、必然性、条件性、客观性。技术创新和商业模式创新协同演化,其根本原因在于企业实施创新战略以寻求竞争优势并运用各种要素,促进技术与商业模式在创新过程中的协调和匹配。技术创新和商业模式创新协同演化更真实地反映了企业创新系统的发展。一方面,技术创新引发商业模式创新需求,促进商业模式创新实施和重新定位,技术创新成果决定了商业模式创新的边界和内容。另一方面,商业模式创新对技术创新形成潜在影响,激励技术创新,影响技术创新选择和发展方向,促进技术创新扩散。

6.2 理论贡献

(1)深化了技术创新和商业模式创新关系研究。结合制造企业发展过程,通过实证论证了技术创新和商业模式创新的复杂动态协同演化关系。并且,提出了技术创新和商业模式创新协同演化的3种模式,补充和完善了关于技术创新与商业模式创新的理论研究,突破了关于技术创新与商业模式创新研究的简单线性关系和静态视角。

(2)构建了技术创新和商业模式创新协同演化模型。模型指出了技术创新和商业模式创新动态协同与匹配过程。从演化视角看,技术创新和商业模式创新动态匹配具有复杂网络与动态性,其协同发展由简单低级向复杂高级演化,企业价值创造能力由低级到中级再到高级升级,并呈现“创新-调整-适应”等过程。

(3)提出技术创新和商业模式创新协同演化机制。相关研究为技术创新和商业模式创新协同演化提供指导,即技术创新和商业模式创新在协同演化过程中形成互动、学习、选择与反馈机制,技术创新与商业模式创新不是简单被动的演化,而是创新主体间相互适应和向环境学习、选择的过程。

本文虽取得了一定的成果,但是协同演化作为复杂的交互系统,具有多重因果和复杂反馈等特征,资料收集难度很大。研究结论仍有待进一步多案例验证和检验,如何进行实证研究是未来研究方向。

本研究的意义在于:我国企业商业模式创新实践才刚起步,实践过程中要注重技术创新和商业模式创新匹配,相关研究为企业实施技术创新和商业模式创新的有效匹配提供重要启示;制造企业在实施技术创新的同时,不应忽视商业模式创新体系构建,要不断调整和完善商业模式创新,促进技术创新成果应用与转化;技术创新和商业模式创新之间的协同演化具有产业发展特性与复杂性,对其进行实证研究有助于正确识别演化过程。

参考文献:

[1] 阳双梅,孙锐.论技术创新与商业模式创新的关系[J].科学学研究, 2013, 31(10):1572-1580.

[2] 洪志生, 薛澜,周源. 新兴产业发展中商业模式创新对技术创新的作用机理分析[J].中国科技论坛, 2015(1):39-44.

[3] 周芳.基于商业生态系统的技术、商业模式、品牌协同创新耦合机制研究[J].商业经济研究,2016(10): 108-109.

[4] 李志强,赵卫军.企业技术创新与商业模式创新的协同研究[J].中国软科学,2012(10):117-124.

[5] PATELI A G,GIAGLIS G M. Echnology innovation-induced business model change:a contingency approach[J]. Organizational Change Management,2005,18(2):167-183.

[6] 吴菲菲.新技术引致商业模式创新的研究[J].科技管理研究,2010(23):1-4.

[7] HENRY CHESBROUGH,ROSENBLOOM R S. The role of business model in capturing value from innovation: evidence from xerox corporation's technology spin-off companies[J]. Industrial and Corporate Change,2002,11(3):529-555.

[8] 洪志生, 薛澜,周源. 新兴产业发展中商业模式创新对技术创新的作用机理分析[J].中国科技论坛, 2015(1):39-44.

[9] 刘常勇.技术商业化的成功经验[J].21世纪商业评论,2005(16):32-33.

[10] TEECE D J. Business models, business strategy and innovation[J].Long Range Planning,2010,43(2):172-194.

[11] 戚耀元,戴淑芬,葛泽慧.“互联网+”环境下企业创新系统耦合研究——技术创新与商业模式创新耦合案例分析[J].科技进步与对策,2016,33(23):76-80.

[12] 戚耀元.面向高新制造企业的技术创新与商业模式创新耦合关系及其对绩效的影响研究[D].北京:北京科技大学,2017:18-55.

[13] MURMANN J P. Knowledge and competitive advantage:the coevolution of firms, technology and national institutions[M]. Cambridge: Cambridge University Press,2003.

[14] MALERBA F. Innovation and the evolution of industries[J].Journal of Evolutionary Economics, 2006,16(1-2):3-23.

[15] VOLBERDA H, LEWIN A. Co-evolutionary dynamics within and between firms: from evolution to co-evolution[J].Journal of Management Studies,2003,8(40):2111-2136.

[16] FOSTER J,METCALFE J S.演化经济学前沿:竞争、自组织与创新政策[M].北京:高等教育出版社,2005:51-230.

[17] BOWLES S, HERBERT GINTIS. The evolution of strong reciprocity: cooperation in heterogeneous populations[J].Theoretical Population Biology,2004, 65(1):17-28.

[18] NORGAARD R. Coevolutionary agricultural development[J].Economic Development and Cultural Change, 1984,(3):525-546.

[19] 彭纪生.中国技术协同创新[M].北京:中国经济出版社,2000:85-100.

[20] 汪秀婷,程斌武.资源整合、协同创新与企业动态能力的耦合机理[J].科研管理,2014(4):44-50.

[21] 童心,于丽英.基于商业生态系统的技术创新与商业模式创新耦合机制研究[J].科技进步与对策,2014(12): 17-22.

[22] 刘建刚,钱玺娇.“互联网+”战略下企业技术创新与商业模式创新协同发展路径研究——以小米科技有限责任公司为案例[J].科技进步与对策,2016, 33(1):88-94.

[23] 岑汝萍.基于隔离机制的技术创新与商业模式创新动态协同研究[J].广东经济,2017(16):22-23.

[24] 李佳怡.王传福与比亚迪[M].杭州:浙江人民出版社,2008:198.

[25] 魏昕,廖小东.比亚迪真相[M]. 重庆:重庆出版社,2010:10-240.

[26] 杨雷.基于物-场模型的商业模式创新探讨[J].商业时代,2012(11):33-34.

[27] 甘霖.创新引致的后发优势分析——以比亚迪为例[D].天津:南开大学,2010:9-17.

[28] 邓汝春,陈广仁.制造企业的商业模式创新演化路径探讨——基于价值链的理论分析框架[J].商业经济研究,2015(21):112-114.

[29] 王立宏.企业技术创新路径依赖的演化分析[J].山东社会科学, 2013(3):154-157.

[30] 李东,徐天舒,白璐.基于试错—学习的商业模式实验创新:总体过程与领导角色[J].东南大学学报:哲学社会科学版, 2013,15(3):20-27.

[31] WIRTZ B W, O SCHILKE, S ULLRICH.Strategic development of business models implications of the web 2.0 for greating value on the internet[J].Long Range Planning,2010,43(2-3): 272-290.

[32] SOSNA M, R N TREVINYO-RODRIGUEZ, S R VELAMURI. Business model innovation through trial-and-error learning the naturhouse case[J].Long Range Planning,2010.43(2-3): 383-407.

[33] CAVALCANTE S,KESTING P,ULHOI J.Business model dynamics and innovation:(re)establishing the missing linkages[J].Management Decision,2011,49(8):1327-1342.

[34] 贺莉.后发企业技术学习与技术多样化及其创新能力演变分析:TCL案例剖析[J].科技和产业,2006, 6(12):22-25.

Co-Evolution between Technological Innovation and Business Model Innovation of Manufacturing Enterprise:a Multi-Case Study

Ji Huisheng1 , Yao Shuxiang2

(1.School of Economics and Management, Xiamen University of Technology,Xiamen 361024,China; 2.Xiamen Institute of Software Technology, Xiamen 361024,China)

Abstract:The development of manufacturing enterprise shows that there is a complicated co-evolution process between technological innovation and business model innovation. this paper analyzes the matching and co-evolution relations of technological innovation and business model innovation during the evolution of manufacturing enterprises combining with multi-case research methods. The results show that there are three dynamic evolution models in technological innovation and business model innovation: simple linear model, feedback control model, and the complex system model. Based on this, the co-evolution model of technological innovation and business model innovation is constructed, and point out that co-evolution is a complex spiral development process of "innovation-adjustment-adaptation" and proposes three co-evolution mechanisms of technological innovation and business model innovation: interaction mechanism, learning mechanism, selection and feedback mechanism. This article breaks through the simple linear relationship and static perspective on the relationship between technological innovation and business model innovation, and analyzes the co-evolution of technology innovation and business model innovation from dynamic perspective, supplements and corrects the relationship between technology innovation and business model innovation, enriches the existing theory of innovation and evolution. The research enlightenments to implement the innovation strategy of Chinese manufacturing enterprises lies in that although the single innovation can bring profit to the manufacturing enterprise to a certain extent,but its function and persistence are limited. The effective coordination of technological innovation and business model innovation is key to realize the continuous competition of manufacturing enterprises.

Key Words:Manufacturing Enterprises; Technological Innovation; Business Model Innovation; Co-Evolution; Multi-Case Study

收稿日期:2018-04-24

基金项目:福建省社会科学规划项目(FJ2016B082、FJ2018B012);福建省教育厅A 类项目(JAS150418);福建省教育科学“十三五”规划2017年度项目(FJJKCG17-014)

作者简介:纪慧生(1973-),男,安徽池州人,博士,厦门理工学院经济管理学院副教授,研究方向为企业创新与管理、电子商务;姚树香(1981-),女,江苏徐州人,厦门软件职业技术学院副教授,研究方向为无线电通信、信息安全、电子商务。

DOI:10.6049/kjjbydc.2018030183

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

中图分类号:F273.1

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2019)03-0090-08

(责任编辑:张 悦)