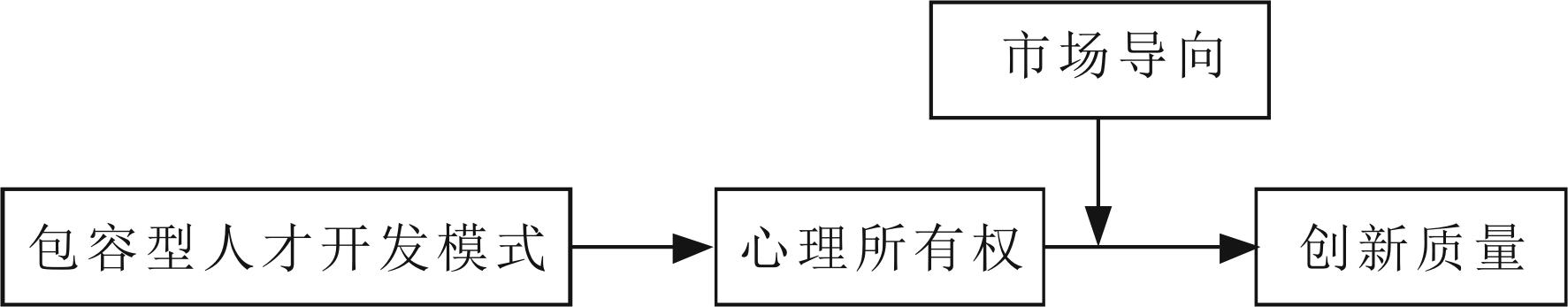

图1 包容型人才开发模式对创新质量的调节中介模型

高校作为中国科技创新的主力军和科技成果转化三大主体之一,在国家创新体系中发挥着重要作用。然而,我国高校科技成果转化现状与国家倡导的增强高校创新资源对经济社会发展驱动力的要求相差甚远。当前,学者对科技成果转化困境的研究主要集中在科技成果评价机制不健全[1]、资金投入不足[2]、利益分配机制不健全[2]、法律与政策支撑力度不够[1]、缺乏有效的转化机构和转化模式[2]等方面,虽然已有文献对高校科技成果转化率不高的原因进行了详细探讨,但科技成果转化效率偏低仍然是摆在高校面前的现实问题。为此,需要从新视角重新审视高校科技成果转化。近年来,创新质量已成为国家和学者们关注与研究的重点。许多学者指出,科技强国的实现需要依赖科技成果质量,其决定科技成果内在价值,高质量的科技成果更易于被市场接受并能够成功转化。因此,本研究认为科技成果创新质量是解决科技成果转化率偏低的有效路径。现有对创新质量的研究大多只关注宏观层面,如区域、行业质量提升等[3,4],缺少科技成果创新质量这一微观层面的研究。基于理论研究不足和现实问题需要,本研究从科技成果创新质量视角,探索解决科技成果转化率偏低的可行路径,以丰富和拓展创新质量理论研究。

从本质上讲,科研创新和成果转化都要落到科研人员身上,如何激发科研人员投入创新活动是理论和实践界的研究焦点[5]。为驱动科研人员产生主动创新行为,很多高校都在想方设法为其提供激励和支持,人才培养与激励机制问题归根结底是人力资源管理问题。陈建安等[6]指出,支持性人力资源管理实践通过营造良好的组织氛围、参与式工作等措施提升员工幸福感;高强度人力资源管理可使员工感受到分配公平、创新资源支持等,提升员工归属感。由此可见,人力资源管理实践为人才培养与激励机制构建提供了更加有效的可行性方案。近年来,国内学者逐渐重视包容理念对人力资源管理实践的意义,认为包容性人力资源管理更加坚持机会均等、发展共享等,能够提升成员对组织或工作的认同感和忠诚度。学者方阳春、贾丹等将包容理念融入到人才开发中,提出包容型人才开发模式的概念,指出其对员工工匠精神、创新激情和行为、组织创新绩效及高校教师创新行为均具有显著正向影响。包容型人才开发模式高度概括了人力资源管理实践,对组织进步、成员发展及创新结果提升等均有很好的推进作用,但目前关于包容型人才开发模式对科技成果创新质量的研究比较匮乏。为此,本研究深入探讨包容型人才开发模式对科技成果创新质量的影响机制,解释和预测组织人才开发对创新质量的作用机制,以丰富包容型人才开发模式与创新质量理论研究。

社会交换理论认为,只有当个体普遍认为组织是属于自己的且努力是为了组织也是为了自己时,才能最大限度地激发个体积极性,实现主动创新,向组织付出自身心血与投入。心理所有权正是强调通过对目标物的占有实现自我延伸,增加对目标物的控制,使个体认为自身对目标物负有责任,更愿意对其倾注时间、精力等资源,以实现满足自我认同的积极结果[7]。工作多样性[8]、员工参与[9]等都会促使成员产生心理所有权,当组织成员拥有更多心理所有权时,会提升对组织或工作的专注度,更愿意发挥自身想象力重构问题,设计出富有创意的解决方案,想方设法解决创新过程中遇到的问题等。基于以上分析,当组织成员拥有心理所有权时将促使其产生积极主动、有益于组织和工作的行为。为此,本研究探讨心理所有权在包容型人才开发模式到创新质量这一路径中的作用机理,揭开包容型人才开发模式促成成员心理所有权构建及心理所有权影响科技成果创新质量的“黑箱”。

科技成果转化效率低下的关键原因在于科技成果无法精准与市场和企业需求接轨,而市场导向作为一种重要的经营理念,是影响组织战略导向与创新关系的重要情景因素。但是,市场导向如何调节组织战略导向与创新间关系存在争议,一些学者指出过度的市场导向会将组织创新范围局限于消费者对现有产品认知中,促使企业将更多资源投入到满足当前需求的领域;另一些学者认为,市场导向通过对消费者信息和需求的全面了解可以帮助组织寻找和获取知识,将市场需求与创新成果相结合,加速新产品研发和市场推广[10],是组织获取竞争优势和提升绩效的重要资源。那么,市场导向在心理所有权与创新质量间是否具有调节作用?是发挥着正向调节作用还是负向调节作用?这些问题值得深入探讨。

基于以上分析,本研究构建包容型人才开发模式、心理所有权、市场导向与创新质量理论模型,通过实证方法验证这些路径是否真的能够解释各变量间的作用关系。结论将进一步完善和丰富人力资源管理理论、社会交换理论、市场导向理论和创新质量理论研究。此外,本研究立足于科技成果转化背景,探讨包容型人才开发模式对科技成果创新质量的影响机理,可以帮助高校找准影响科技成果创新质量的关键点和突破口,为科技成果转化绩效研究提供有益启示。

科技成果创新质量概念目前还没有一个统一界定,但国内外学者对创新质量概念进行了一些探讨。国外学者Swan[11]最早提出创新质量的概念,但没有给出明确定义。此后,Haner[12]认为创新质量分为产品/服务质量、过程质量、企业经营质量3个方面。Prajogo等[13]认为,创新质量包含产品或服务质量和运作创新过程质量两个方面。国内学者杨幽红(2013)认为,创新质量是产品、服务、市场或经营管理组织、方法满足顾客要求的程度;孙兆刚[14]认为,创新质量是所有质量创新总的结果,强调通过产品创新、工艺创新、管理创新满足客户、员工等利益需求,是创新的“品质”。荆宁宁、黄申奥[15]认为,创新质量不仅指创新产出质量,还涵盖创新过程质量和管理质量。虽然国内外学者对创新质量并未给出一致界定,但都认为创新质量不单指某一方面的质量,它是一个综合、全面的概念,涉及产品或服务产生、管理、销售、服务等创新链条全过程,每一个环节都需要进行创新质量把控。为此,本研究参考现有创新质量的概念,认为科技成果创新质量是一个基于大质量观的综合概念,强调科技成果在创新过程中管理、服务等要素以科学方式展开,产出成果考虑其延续管理,即持续关注科技成果与市场需求接轨水平以及服务、产业化等后续管理流程,并将其划分为创新过程质量和创新产出质量两个方面。

近年来,国内外学者日益重视包容理念对现代组织管理的意义,强调组织需要开展包容型创新和实现包容型增长。梳理现有研究发现,大部分学者将关注点放在包容性增长、包容性创新、包容型人力资源管理等方面,对包容型人才开发模式的研究较少。目前明确提出包容型人才开发模式概念的有两位学者。方阳春、贾丹等[7]将包容理念有机融入引才、用才、育才、激励人才等人力资源管理实践中,认为包容型人才开发模式包括5个方面:重视公平和共赢、理性包容员工的创新思想和失败、员工优势发挥、注重员工培养及多元化人才队伍建设;张泓[16]将包容理念与高校人力资源管理相结合,认为其可以最大限度地激发青年教师工作潜能,具体包括包容型领导方式、多元化人才培养机制、激励性管理体制、宽松包容的学术氛围4个方面。本研究在借鉴两位学者研究的基础上,结合本研究主题和情境,认为包容型人才开发模式包含5个方面:重视公平与共赢、发挥科研人员优势、理性包容科研人员的创新思想与失败、注重科研人员培养及多元化研究团队建设。

包容型人才开发模式对科技成果创新质量的影响主要体现在5个方面:一是重视公平和共赢的科研氛围。高校强调既要实施公平与合理的工作流程和程序,还要不断改进和优化工作流程和制度安排,公平友好地对待科研人员,尊重科研人员个体建议和研究成果,这不仅能够提高团队成员效能感,更能增强个体参与高校科研工作的主动性;二是充分考虑科研人员的心理和利益诉求,重视发挥科研人员优势与工作热情,积极影响科研人员心理并激发其潜能;三是理性包容科研人员的创新思想与失败,给予科研人员充分的理解和支持,包容员工错误,主动为其提供技术指导,引导其在失败中吸取经验,更好地改进和优化科技成果;四是重视科研人员培养,为其提供不同的发展渠道,满足其个性化发展需求,给予其更多发展机遇与成长机会,增强科研人员对科研工作的认同感[9],从而展现出更高的创新能力和水平;五是重视培训和高校多元化科研团队建设,促使科研人员获得学习和探索新知识的机会,充分扩大相互间知识、经验和观点交流与共享,在进行科技成果研发时能够优势互补、知识整合,培育出更具竞争优势的科技成果。基于此,本研究提出以下假设:

H1:包容型人才开发模式对创新质量起正向作用。

Pierce[7]率先提出心理所有权概念,将心理所有权定义为一种“拥有及心系目标的感觉”,认为心理所有权的产生源于3个方面:效能或影响、自我认同和拥有某个空间;Parker等[17]指出,心理所有权是指对特定目标的责任感;Van Dyne、Pierce[18]从情感认知角度出发,指出心理所有权是情感和认知的结合,在某种程度上超出了对目标物的认知评价;张辉、白长虹等(2012)将品牌心理所有权定义为能够使员工对公司品牌产生所有权感受的心理状态;郑晓明、陈昊等(2017)认为,团队心理所有权是成员个体与团队集体心理所有权的有机结合,是对企业产生拥有感的一种心理状态。综合以上学者观点,本研究认为心理所有权是指科研人员对组织期望或科研工作等目标物的拥有感和责任感,它的产生源于3个方面:效能感、自我认同感和空间需求。

当个体对目标物拥有心理所有权时,个体将产生对目标物的所有感和责任感,正是这种积极的心理状态推动成员持续产生对组织或目标物的有利行为[7-8]。创新过程存在着诸多风险和困难,拥有心理所有权的成员勇于创新,能够在组织中寻求一种安全感和归属感,激发成员对科技成果负责的态度和行为。谢瑶、顾琴轩[8]指出,拥有心理所有权的成员更倾向于将自己看作组织的主人,关注如何有效实现组织发展,将组织和工作视为自身的一部分,以主人翁姿态主动改善工作中遇到的不足并善于解决创新难题。基于以上分析可知,当科研人员拥有心理所有权时,会与科技成果建立心理联结,增加对科技成果的喜爱和投入,主动寻求改进和完善科技成果的解决方案,科技成果创新质量也会随之提升。由此,本研究提出以下假设:

H2:心理所有权对科技成果创新质量具有正向影响。

塑造与提高组织成员主人翁意识,增强成员对工作或组织的认同感、责任感是组织和管理者持续关注的重要议题。包容型人才开发模式作为一个内涵丰富的变量,通过系统人才开发措施,激发组织成员潜能并增强个人与组织的情感联系,将组织利益或本职工作视为“自己的”,而心理所有权正是描述这种心理状态的解释变量,反映了成员对组织或工作的强烈心理依附感[7],主要在效能感、自我认同感、空间需求3个基本需要得到满足后产生。包容型人才开发模式满足了心理所有权产生的3条路径:一是包容型人才开发模式通过由感知控制决定的效能感,对心理所有权产生积极影响。包容型人才开发模式强调对科研人员的培养,注重个人优势发挥,鼓励员工控制自身工作,给予其较多的决策权和自我控制空间,激发员工对科研工作的自主性和积极性,增强其对科研工作的感知控制,进而提升其效能感;二是包容型人才开发模式通过自我投入、亲密了解等产生的自我认同感,对心理所有权产生积极影响。包容型人才开发模式重视公平和共赢,旨在优化高校管理方法、工作流程,不断完善资源配置、要素流动等政策和制度,使科研人员可以清楚地了解本职工作对学校或团队绩效的意义,与组织或本职工作建立亲密联系,进而提升对组织和科技成果的认同感;三是包容型人才开发模式通过由归属感决定的空间需求[9],对心理所有权产生积极影响。包容型人才开发模式提倡理性包容科研人员的创新思想与失败,激发科研人员工作热情,营造宽松、包容的创新氛围。多元化研究团队建设吸纳了多样化科研人员,推动彼此间知识共享与交流合作,使其感受到轻松、和谐的创新环境。这种创新氛围和环境容易使科研人员产生归属感,满足其空间需求。基于此,本研究提出如下假设:

H3:包容型人才开发模式对心理所有权起正向作用。

Chang等 [19]指出,个体和组织目标的实现需要经过组织成员认同和投入。同时,领导授权、组织认同等行为并不直接对成员创新行为或组织创新绩效产生积极影响,而需要通过组织成员心理和认知状态间接产生影响[20]。可以推断,包容型人才开发模式对创新质量的影响并非是直接的,而是通过心理所有权的中介作用传递。

包容型人才开发模式将包容理念与人才开发模式相结合,改善传统人才开发只考虑组织利益的不恰当做法,将科研人员个体发展需求和学校组织利益摆在同等重要地位,通过重视公平与共赢、发挥科研人员优势等系统人才开发措施,关注其成长需要、性格特征等,为组织成员提供更多服务和支持,增进与组织间的心理交流和情感联系。同时,帮助其明确组织目标、发展方向及与组织的关系,最终使科研人员思想、行为与学校价值观和目标相契合[20],促进科研人员心理所有权建设。同时,心理所有权对创新质量也起积极作用。心理所有权是连接组织与个体间关系的桥梁,组织中的工作特征通过心理所有权对组织成员态度和行为产生影响。因此,当科研人员拥有心理所有权时,会对学校和科研工作产生责任感和使命感,一方面将增加自身对创新工作的时间、精力投入,认真履行角色内职责,高标准完成自己负责的科研工作[7];另一方面,也会在决策或行动中考虑组织长远利益,愿意发挥自身想象力,提出富有创意的解决方案,进而提高创新质量。综上所述,心理所有权在包容型人才开发模式与创新质量间起桥梁作用。基于此,本研究提出如下假设:

H4:心理所有权在包容型人才开发模式和科技成果创新质量间起中介作用。

市场导向概念是市场营销理论发展的结果,对市场导向概念的研究目前最具代表性的学者是Narver&Slater[20]以及 Kohli&Jaworski[21],前者提出文化观市场导向,后者提出行为观市场导向。前者认为,市场导向是一种组织文化,即组织传递价值给消费者,从而使组织经营活动取得良好绩效的一种方式;后者认为,市场导向是组织获取与利用市场信息的一系列活动,包含市场情报的产生、市场情报在组织中的传播和市场情报响应3个方面。Hurley & Hult[22]指出,市场导向需要融入组织文化才会发挥其应有效应;张雪兰[23]强调组织文化观市场导向理念涵盖行为观市场导向的观点,全面深入地解释了市场导向的内涵以及市场导向与创新绩效间的关系机理。因此,本研究借鉴Narver、Slater等对文化观市场导向的概念界定,认为市场导向是在高校内部形成的一种积极关注企业需求信息的组织文化,目的在于让市场信息在组织内部交流、共享,通过对企业市场信息的整体把握,不断提高科技成果创新质量和创新绩效。

长期以来,组织为获取高水平市场绩效,必须构建一种持久的竞争优势,而这种竞争优势的确立往往是通过创造和维持一种对市场适应性良好的文化情境实现的,市场导向作为一种组织文化行为,恰好反映了高校对市场需求认识和挖掘程度深浅的判断标准,其核心理念是获取、扩散及运用市场信息。研究发现,获取信息和内在动机两者互动有利于个体积极情感、行为等有利创新结果的出现[8]。拥有心理所有权的科研人员往往具有高内在动机,对工作和组织有较高的责任感和认同感,当其关注并消化市场反馈信息时,由于动机和信息的交互作用,科研人员会将企业需求信息与科技成果相融合,不断改进和完善科技成果,进而提升科技成果创新质量,即在市场导向调节作用下,心理所有权对科技成果创新质量的作用更强。可以看出,市场导向水平是影响科技成果能否成功与市场接轨、提升科技成果创新质量的一个重要情境因素。学者认为,市场导向水平不高时,科研人员往往缺少对市场需求的考虑,只做有利于自身获得更多利益和荣誉的项目和课题,不与外界交流,无法达到知识、技术互换和更新。虽然科研人员拥有心理所有权,但无论是研发过程还是研发产出都忽略了企业的真正需求,最终导致科研成果数量惊人但转化率极低的现状,即心理所有权难以对创新质量产生积极影响。基于以上分析,本研究提出如下假设:

H5:市场导向正向调节心理所有权与创新质量间的关系,即市场导向水平越高,心理所有权与创新质量间的正向关系越强;反之,则越弱。

图1 包容型人才开发模式对创新质量的调节中介模型

本研究将包容型人才开发模式分为重视公平与共赢、发挥科研人员优势、理性包容科研人员创新思想与失败、注重科研人员培养及多元化研究团队建设5个变量进行测量。对重视公平与共赢和发挥科研人员优势的测量,本研究借鉴Colquitt等 [24]以及Rumpel and Medcof等学者的研究;对理性包容科研人员创新思想与失败、注重科研人员培养及多元化研究团队建设的测量,本研究借鉴Abraham 等[25]、彭伟、于小进等[26]的研究。在参考以上学者量表的基础上,结合研究主题和情境,对原有量表进行修订,将其整理为13个题项,包括“组织积极鼓励并支持我们提出创新想法”等。对心理所有权的测量,本研究参考Dyne[18]开发的量表,将其整理为4个题项,包括“这是我们的组织”等。对市场导向的测量,本研究借鉴Naver[20]的研究,将其整理为6个题项,包括“我们进行研发的主要依据是市场需求”等。对科技成果创新质量的测量,本研究将其分为创新过程质量和创新产出质量两个方面。其中,对创新过程质量的测量借鉴杨立国、缪小明等[27]的研究,参考Haner [12]、Lahiri等[28]的量表,将其整理为4个题项,包括“组织更善于提出新颖想法”、“组织在新科技成果推广方面做得更好”等;对于创新产出质量的测量,本研究在参考Chen等[29]学者的基础上,将其整理为5个题项,包括“我们的科技成果有很好的市场反应”、“我们的科技成果成功率很高”等。

预试问卷收集选取天津理工大学、天津师范大学、天津工业大学、天津科技大学等高校科研人员进行调研。此次调研发放问卷190份,回收有效问卷174份,回收率为88.9%。在剔除多数题项没有填答、评分及勾选单一选项问卷后,最终获得160份有效问卷,最后对预试问卷题项进行信度与效度检验,以改进和完善问卷。

(1)量表题项分析。通过SPSS24.0进行问卷信度分析,以Cronbach’s a系数值作为标准,α系数等于0.7是量表临界值。问卷信度检验结果显示,包容型人才开发模式原始信度为0.938,而13题和14题删除该题项后信度为0.952、0.955,删除该题项之后量表信度反而上升,因此删除“组织具有科学完善的规章制度”,“组织中有广阔晋升的空间”两个题项。心理所有权量表原始量表信度为0.736,而反向题项“我很难想象这是我的组织”后量表信度为0.861,因此删除该题项。市场导向和创新质量符合信度标准,删除和修正后各变量信度分别为0.970、0.861、0.971、0.951。

(2)对各变量问卷题项进行KMO和Bartlett球形检验,各变量KMO值均大于0.70,Bartlett球形检验亦处于显著状态。其次,对4个变量进行探索性因子分析,包容型人才开发模式、心理所有权、市场导向和创新质量累积解释变量为82.38%、80.87%、87.72%、81.16%。通过AMOS进行验证性因子分析,各变量题项因素载荷值均在0.67以上,因子分析结果符合研究设想。

2.3.1 研究样本

本研究问卷发放对象主要包括北京、天津、河南3地高校科研人员,实证数据通过问卷调查收集和调研获取。问卷衡量方式采用Likert五点量表法, 1表示“完全不同意”,5表示“完全同意”。本研究共发放问卷500份,实际回收394份,有效问卷回收率为78.8%。其中,男性250人、女性144人,分别占63.50%、36.50%。30岁以下人员30人,占7.6%;30-39岁人员110人,占27.9%;40-49岁人员196人,占49.7%;50岁以上58人,占14.7%。中专及大专学历12人,占3.1%;大学本科或同等学历75人,占19%;硕士研究生209人,占53%;博士研究生98人,占24.9%。助教19人,占4.8%;讲师107人,占27.2%;副教授183人,占46.5%;教授85人,占21.6%。工作2年以下32人,占8.1%;2-5年30人,占7.6%;6-10年236人,占59.6%;10年以上96人,占24.4%。

2.3.2 变量信度分析

由于解释变量间关系受到其它潜变量的影响,本研究将性别、年龄、受教育程度、职称、工作年限设定为控制变量。本研究采用Cronbach's Alpha系数检验问卷信效度水平。其中,包容型人才开发模式Cronbach's Alpha系数为0.971,心理所有权为0.866,市场导向为0.972,创新质量为0.959,表明本研究测量问卷具有良好信度。

2.3.3 变量效度分析

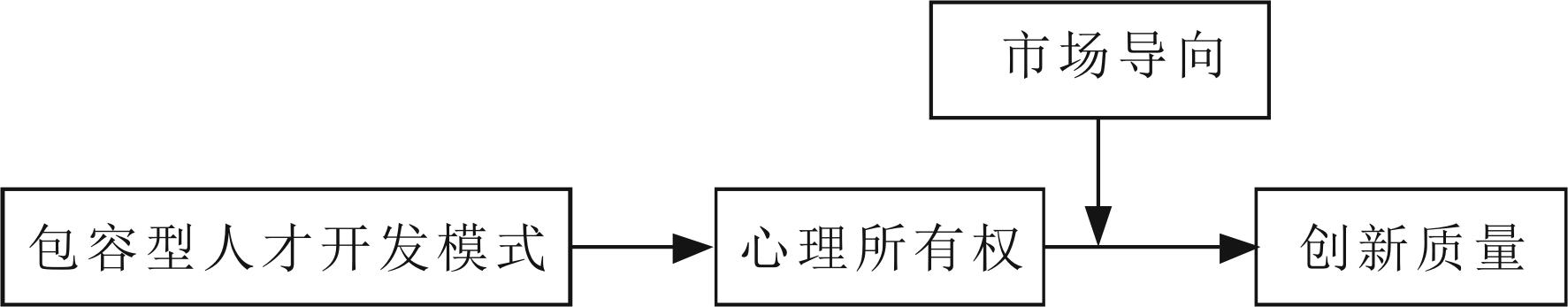

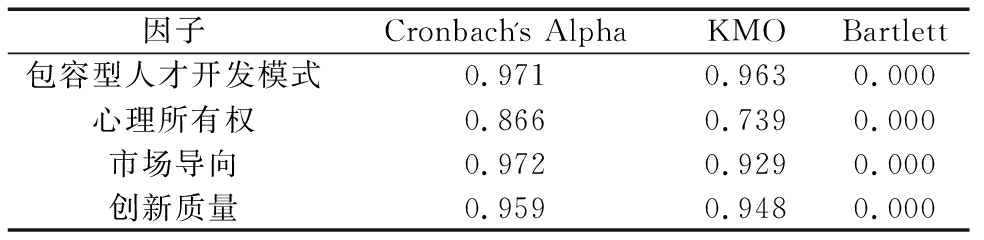

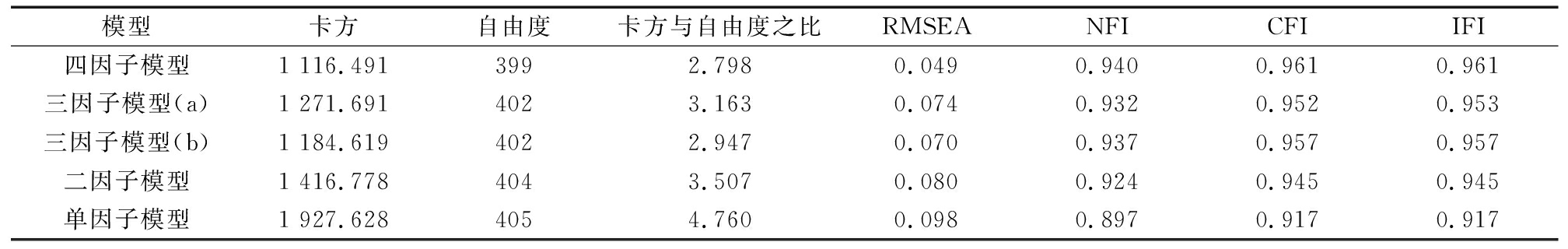

为有效检验包容型人才开发模式、心理所有权、市场导向与创新质量等变量间的效度以及各量表相应测量参数,本研究首先采用SPSS24.0软件对各变量使用KMO样本测度法和巴特利球体检验法检验收敛效度,结果见表1。其次,应用AMOS 24.0进行验证性因子分析(CFI),用于检验区分效度。结果显示,各变量题项因子载荷值均在0.7以上,符合进行验证性因子分析的条件。进一步比较变量构成的四因子模型、三因子模型、双因子模型及单因子模型间的拟合效果,结果表明,四因子模型整体拟合效果较好,并且四因子模型明显优于其它模型,具体见表2。这表明,本研究测量问卷具有良好的区分效度。

表1 变量信度与效度因子

因子Cronbach's AlphaKMOBartlett包容型人才开发模式0.9710.9630.000心理所有权0.8660.7390.000市场导向0.9720.9290.000创新质量0.9590.9480.000

在进行实证检验前,首先对数据进行描述性统计分析。由表3可见,各变量间存在显著相关关系,初步表明模型及假设具备合理性,可以进一步检验各变量间的内在机理。

表2 验证性因子分析结果

模型卡方自由度卡方与自由度之比RMSEANFICFIIFI四因子模型1 116.4913992.7980.0490.9400.9610.961三因子模型(a)1 271.6914023.1630.0740.9320.9520.953三因子模型(b)1 184.6194022.9470.0700.9370.9570.957二因子模型1 416.7784043.5070.0800.9240.9450.945单因子模型1 927.6284054.7600.0980.8970.9170.917

注:a是指包容型人才开发模式与心理所有权合并;b表示心理所有权与市场导向合并

表3 研究变量均值、标准差、信度及相关系数

变量均值标准差1234567891.性别1.365 80.484 312.年龄2.799 50.793 40.139*13.受教育程度3.001 90.760 8-0.0490.223***14.职称2.850 20.819 90.0750.519***0.208***15.工作年限3.002 00.808 90.0250.340***0.140**0.367***16.包容型人才开发模式3.351 10.736 10.185***0.115*0.0620.135**0.03217.心理所有权3.685 40.730 70.171**0.102*0.0530.0840.0360.892***18.市场导向3.907 61.166 60.198***0.109*0.0520.0820.0170.907***0.895***19.创新质量3.646 10.792 30.181**0.102*0.0830.0860.0150.934***0.929***0.943***1

注:*在0.05级别(双尾),相关性显著;**在0.01级别(双尾),相关性显著;***在0.001级别(双尾),相关性显著,下同

(1)主效应检验。回归分析结果见表4,从模型4可以看出,包容型人才开发模式对创新质量具有显著正向影响(β=1.007,p<0.001),即假设H1成立。

(2)中介效应检验。回归分析结果见表4,从模型2可以看出,包容型人才开发模式对心理所有权具有显著正向影响(β=0.890,p<0.001),假设H2成立。从模型5可以看出,心理所有权对创新质量具有显著正向影响(β=1.020,p<0.001),假设H3成立。从模型6可以看出,在同时引入自变量与中介变量后,包容型人才开发模式对创新质量的影响显著降低,其影响系数由0.890(p<0.001)降至0.559(p<0.001),说明心理所有权在包容型人才开发模式与创新质量间起部分中介作用,假设H4成立。

表4 心理所有权的中介作用回归结果

变量心理所有权创新质量模型1模型2模型3模型4模型5模型6控制变量性别0.2460.0090.2870.0190.0410.014年龄0.0480.0180.0490.0150.0010.006受教育程度0.0410.0020.0790.0360.0390.035职称0.034-0.0500.042-0.0520.008-0.027工作年限-0.0050.019-0.032-0.006-0.028-0.015自变量包容型人才开发模式0.890***1.007***0.559**心理所有权1.020***0.503***回归结果解释方差R20.0380.7970.0460.8750.8650.919F值3.100254.4743.776452.972141.171625.674△R20.0260.794***0.034***0.873***0.863***0.917***△F3.100**1 453.469***3.776**2 574.069***414.171***208.489***

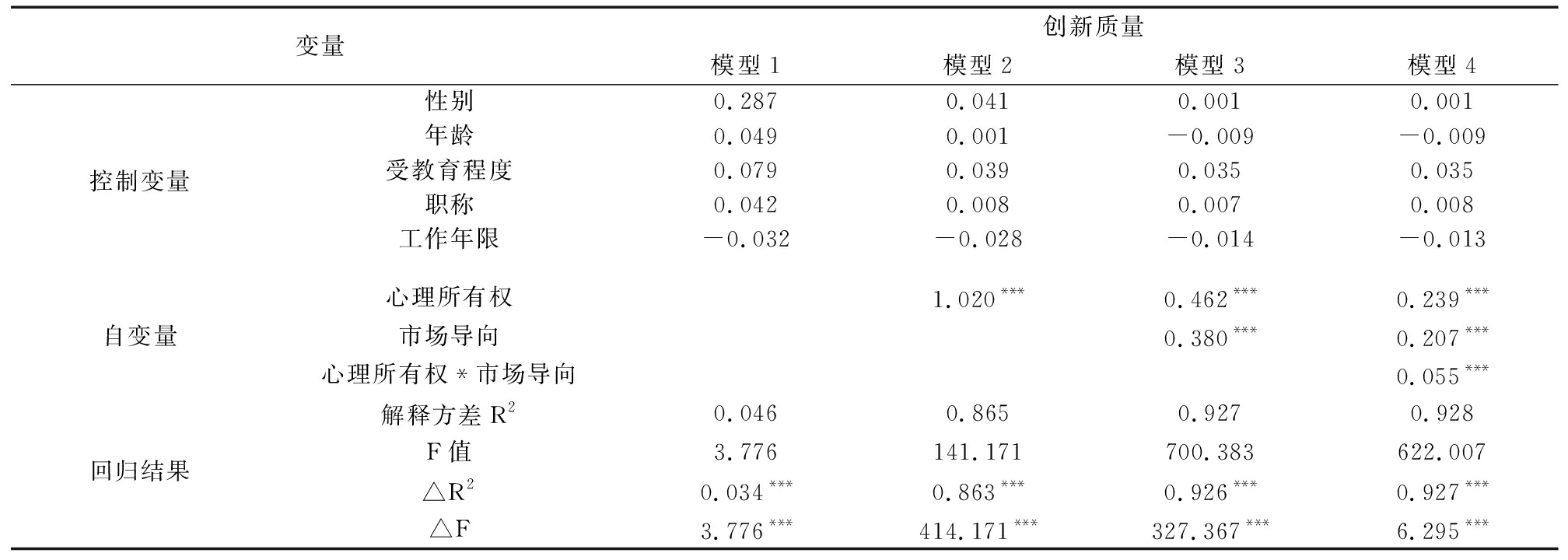

(3)调节效应检验。回归分析结果见表5,从模型4可以看出,心理所有权和市场导向乘积项对创新质量具有显著正向影响(β=0.055,p<0.001)。这表明,市场导向在心理所有权与市场导向间起显著调节作用,即市场导向程度越高,心理所有权与创新质量间的正向关系越强,假设H5成立。

为了更加直观地反映市场导向的调节效应,本研究绘制了不同市场导向水平下心理所有权对科技成果创新质量的差异影响,如图2所示。从中可以看出,高市场导向水平线一直在低市场导向水平线上方,高市场导向水平线更为陡峭,即当组织处于高市场导向水平时,心理所有权对科技成果创新质量的正向影响更强。

图2 市场导向调节效应

表5 市场导向调节作用回归结果

变量创新质量模型1模型2模型3模型4控制变量性别0.2870.0410.0010.001年龄0.0490.001-0.009-0.009受教育程度0.0790.0390.0350.035职称0.0420.0080.0070.008工作年限-0.032-0.028-0.014-0.013自变量心理所有权1.020***0.462***0.239***市场导向0.380***0.207***心理所有权*市场导向0.055***回归结果解释方差R20.0460.8650.9270.928F值3.776141.171700.383622.007△R20.034***0.863***0.926***0.927***△F3.776***414.171***327.367***6.295***

本研究以高校科技成果转化为研究背景,构建关系模型研究包容型人才开发模式对创新质量的作用机制。通过回归分析论证了包容型人才开发模式、心理所有权、市场导向和科技成果创新质量间的关系。

本研究以高校科研人员为研究对象,构建包容型人才开发模式、心理所有权、市场导向与科技成果创新质量理论模型,通过对调研数据进行统计分析,得出以下结论:

(1)包容型人才开发模式正向影响科技成果创新质量。这一研究结论与方阳春和贾丹等的观点不谋而合,即包容型人才开发模式是供给高质量研究成果、获取个人优势、实现组织绩效提升的重要因素。

(2)心理所有权在包容型人才开发模式与创新质量间起部分中介作用,即包容型人才开发模式既可以对科技成果创新质量产生直接影响,也可以通过心理所有权对其产生间接影响。心理所有权经常作为组织情境与个体行为间的桥梁,是重要的心理中介机制。本研究验证了心理所有权在包容型人才开发模式与科技成果创新质量间所起的中介作用,这与樊帅(2017)和许红华(2017)等学者的观点一致,即心理所有权是激励领导方式等变量与组织创新绩效或创新行为间的重要桥梁。

(3)市场导向正向调节心理所有权与科技成果创新质量间的关系。本研究通过实证研究得出市场导向正向调节心理所有权与科技成果创新质量间的关系,该发现印证和拓宽了阳银娟(2015)和尹苗苗等(2017)学者的市场导向正向调节观点,即市场导向水平越高,越能够正向促进心理所有权与科技成果创新质量间的关系。

(1)丰富了人力资源管理理论和创新质量理论。目前,学者对创新质量的研究主要集中在对创新质量概念的探讨[14-15]、创新质量评价体系建立[30]以及通过政策、区域差异等角度探讨创新质量提升等方面,较少有学者从科技成果创新质量这一视角展开研究,现有文献研究视角较狭窄。此外,本研究基于人力资源管理理论,结合高校这一组织情境,视高校和科研人员是共同促进关系,高校给予科研人员更多机会及前景发展规划等人才开发措施,科研人员创造有效的工作方法、产出高质量科技成果,双方共同提高科技成果创新质量。本研究探索包容型人才开发模式对科研成果创新质量的影响,为创新质量提供了新解释途径,丰富了人力资源管理理论和创新质量理论。

(2)扩展了社会交换理论,拓宽了心理所有权作为中介变量的研究。本研究不局限于直接研究包容型人才开发模式对创新绩效或行为的影响,抑或是借助工作幸福感或创新激情作为两者间桥梁,而是从社会交换理论出发,借助心理所有权解读包容型人才开发模式对科研成果创新质量的影响机制,丰富和扩展了心理所有权中介机制的理论研究。

(3)完善了市场导向理论,深化了市场导向作为调节变量的研究。市场导向作为调节变量的研究已经非常丰富,本研究验证了其在心理所有权和科技成果创新质量间的调节作用,将市场导向应用于科技成果创新质量领域,丰富了该理论应用范围,拓宽了心理所有权与科技成果创新质量相关研究。

(1)构建人才活力机制,激发人才创新。这要求高校一方面建立公平、包容的人才评价与激励机制,打破传统“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”的评价机制,构建以科技创新质量、贡献、绩效为导向的分类评价方法,尊重和认可科研人员的实际贡献,推行“一项一策”清单式激励管理;另一方面,建立以科研任务为牵引的校企研发人员合理流动机制,推动多主体配合、多团队协同创新联盟建设,鼓励人才合理流动,引导良性竞争和有序流动,将科研人员从不合理人才激励和评价机制中解放出来,激发其主动创新的活力和热情。

(2)建立心理获得机制,提升科研人员心理满足感。这要求高校以信任和支持为前提,充分尊重科研人员主体地位,精简优化管理流程,减轻科研人员负担;以突出问题为导向,尽快改进和解决科研人员难题;以放管结合为方法,既做到放权到位,使科研人员有更多支配和控制权,又守住底线,为科研活动保驾护航,使科研人员拥有更多获得感,从而专注于科技成果研发,提升创新质量。

(3)构建融汇市场机制,提高成果与需求契合度。这要求高校一方面建立有效的信息沟通渠道,营造开放、合作的组织文化,促进高校内部市场信息交流和知识分享,发挥市场需求信息与内部研发创新能力协同效应;另一方面,建立有效的科技成果转化评价体系,坚持以市场应用为导向的科技成果评判标准,改革项目评审制度,统筹考虑科技成果与企业需求匹配度,提升科技成果有效性。

本研究还存在一些不足:一是采用问卷调查法,样本范围和数量不能完全代表高校科研整体状况,未来研究应多地区、多高校展开研究;二是在研究包容型人才开发模式对创新质量的作用时,没有从具体维度探讨其对创新质量的具体影响,没有针对性地开展人才开发培养研究;三是其它变量如工作重塑、价值共创、包容型领导等也是影响创新质量的关键因素,未来可尝试研究其对创新质量的影响机理。

[1] 孙德升,刘峰,陈志.高校科技成果转化的ISCP范式分析[J].中国科技论坛,2017(3):142-148.

[2] 邓小朱,陈梦成.科技成果转化制度与企业协同度研究[J].科研管理,2016,37(S1):116-125.

[3] 蔡绍洪,俞立平.创新数量、创新质量与企业效益——来自高技术产业的实证[J].中国软科学,2017(5):30-37.

[4] 高林,贺京同,那艺.创新数量、质量及其激励的异质影响[J].北京理工大学学报:社会科学版,2014,16(4):92-98.

[5] 丁贺,林新奇,徐洋洋.基于优势的心理氛围对创新行为的影响机制研究[J].南开管理评论,2018,21(1):28-38.

[6] 陈建安,陈明艳,金晶.支持性人力资源管理与员工工作幸福感——基于中介机制的实证研究[J].外国经济与管理,2018(1).

[7] PIERCE J L,KOSTOVA T,DIRKS K T.Toward a theory of psychological ownership in organizations[J].Academy of Management Review,2001,26(2):298-310.

[8] 谢瑶,顾琴轩.技能多样性对员工创造力及工作绩效的影响研究——心理所有权与工作反馈视角[J].科学学与科学技术管理,2015,36(4):162-169.

[9] 张德鹏,林萌菲,陈晓雁,等.顾客参与创新对口碑推荐意愿的影响研究:心理所有权的中介作用[J].管理评论,2015,27(12):131-140.

[10] WANG Y J,LAPLACA P,GUO C, et al.Implementing interfunctionally-coordinated market orientation in industrial SMEs:lessons learned in commodity markets[J].Journal of Managerial Issues,2017:29.

[11] SWANN G M P. Quality innovation: an economic analysis of rapid improvements in microelectronic components[M].Quorum Books,1986,10(8):453.

[12] HANER U E.Innovation quality——a conceptual framework[J].International Journal of Production Economics,2002:80:31-371.

[13] PRAJOGO D I, SOHAL A S. The relationship between organization strategy,total quality management(TQM),and organization performance——the mediating role of TQM[J].European Journal of Operational Research,2006,168(1):35-50.

[14] 孙兆刚.面向创新驱动战略的创新质量分析[J].工业技术经济,2015(2):71-76.

[15] 荆宁宁,黄申奥,李德峰.创新文化、顾客创新、社交媒体与创新质量之间的关系——有调节的中介效应模型[J].宏观质量研究,2017(4).

[16] 张泓.包容型人才开发模式对高校青年教师发展的影响——以工作幸福感为中介变量[J].中国石油大学学报:社会科学版,2017,33(5):102-107.

[17] PARKER S K,WALL T D,JACKSON P R."That's not my job":developing flexible employee work orientations[J].Academy of Management Journal,1997, 40::899-929.

[18] VAN DYNE L,PIERCE J L.Psychological ownership and feelings of possession:three field studies predicting employee attitudes and organizational citizenship behavior[J].Journal of Organizational Behavior,2004,25(4):439-459.

[19] CHANG S,JIA L,TAKEUCHI R,et al. Do High-commitment work systems affect creativity?a multilevel combinational approach to employee creativity[J].J Appl Psychol,2014,99(4):665.

[20] NARVER J C,SLATER F S.The effect of a market orientation on business profitability[J].Journal of Marketing,1990,54.

[21] KOHLI A K,JAWORSKI B J. Market orientation: the construct, reasearch proposition,and manaerial implication[J].Journal of Marketing,1990,54.

[22] HURLEY,ROBERT F G,HULT T M. Innoation,market orientaiton and organizational learning:an integration and empirical examination[J].Journal of Marketing,1998,62.

[23] 张雪兰.市场导向与组织绩效:基于竞争优势的理论建构与实证检验[J].武汉:武汉大学出版社,2008.

[24] COLQUITT A, CONLON D E,WESSON M J,et al. Justice at the millennium: a meta-analytic review of 25 years of organizational justice research[J].Journal of Applied Psychology,2001,86:425-445.

[25] ABRAHAM CARMELI,RONI REITERPALMON, et al. Inclusive leadership and employee involvement in creative tasks in the workplace: the mediating role of psychological safety[J].Creativity Research Journal,2010,22(3):250-260.

[26] 彭伟,于小进,朱晴雯.中国情境下包容型领导量表开发与验证[J].科技进步与对策,2017,34(10):124-130.

[27] 杨立国,缪小明,曾又其.基于企业成长的中小型高科技企业创新质量评估模式研究[J].科技管理研究,2007,27(6):96-98.

[28] LAHIRI N.Geographic distribution of R&D activity:how does it affect lnnovation qualitY[J].Academy of Management Journal,2010,53(5):1194-1209.

[29] CHEN J,CHEN Y,VANHAVERBEKE W. The influence of scope,depth,and orientation of external technology sources on the innovative performance of Chinese firms[J].Technovation,2011,31(8):362-373.

[30] 叶继元.学术“全评价”分析框架与创新质量评价的难点及其对策[J].河南大学学报:哲学社会科学版,2016,56(5):151-156.