图1 研究假设模型

随着全球市场开放度不断提高,现代企业处于高度不确定的环境中,创新成为企业持续发展的核心竞争力,员工创造性是企业创新发展的关键。创造性是指积极探索进而形成新思想、创造出新事物的能力。创造性包含新颖和独创两种属性,是成功创新必备的心理品质,也是创新能力区别于一般能力的标志。优秀人才是维系企业生存与成长的核心资源,因此企业和国家对创造性人才的重视程度逐渐提高。员工创造性是企业持续成长的前提,如何激发员工创造性成为当今企业关注的焦点。

创造性是指在个体层面上产出新颖产品、过程、思想、方法等,而创新是指在组织层面对这些产出的成功执行、转化[1],前者是后者的起点。已有研究表明,环境、创新主体与创新客体是影响员工创造性的三类主要因素,但这些因素对创造性的影响机制还有待进一步探讨。目前国内关注影响员工创造性的个性特质,包括人格特征、动机等[2],影响员工创造性的外部因素,包括组织内环境和组织外环境等[3],但对创造性的客体—工作或任务的关注不够,仅有几篇文献将工作或任务特性纳入研究模型中。

综上,本文拟从3个方面进行拓展研究。首先,根据现有研究可知,员工创造性可以被领导风格、个人特质和企业环境等因素影响,而就一项工作本身具有的特性对员工创造性影响机制的关注较少。由于工作特征可激发员工工作兴趣,亦可造成倦怠情绪,本研究选取工作特性中的非常规性(Non-routineness)进行研究,验证其是否对员工创造性产生影响,以及产生何种影响;其次,本研究探索个人特质如自我效能感(Self-efficacy)在非常规性工作对创造性的影响过程中发挥何种作用;第三,领导授权会在组织中营造出与高度集权化相对的氛围(情境),为组织中的个体带来不一样的感受,进而弱化或者强化组织中一些因素之间的关系。因此,本研究将剖析授权型领导(Empowering Leadership)的作用。

早期的个体创造性研究多集中于个人特质对创造性的影响[4]。近期,不少学者对组织内外因素(组织氛围、领导行为等)及个体因素(人格等)进行研究[5],而本研究将探讨工作特性对个体创造性的影响。工作特性是工作环境的组成要素之一,虽然学界对工作复杂性、工作的时间期限等因素有一定研究,但未对工作特性作出明确界定。有研究认为,工作特性是指工作本身具有的性质,包括工作目标、自主权、复杂性、独立性、工作标准及常规—非常规性等,而影响工作特性的主要因素包括工作压力、工作自主性以及工作挑战性或复杂性[6]。Farmer[7]认为具有挑战性或复杂性的工作会激发员工内在动机,提高员工对工作的兴趣和热情,进而提升创新绩效。

常规性工作与非常规性工作在很多方面具有很大的区别。常规性工作相对简单,变化性低,具有极强的相似性,其结果通常是可以被预测的,且每次开展工作都采用相同的方法和标准化的流程[1]。非常规性工作具有复杂性,往往需要解决新出现的问题,几乎没有模式化执行流程,并且工作结果具有非常高的不确定性[8]。有学者结合前人划分的维度,通过建立一个非常规性(缺乏可分析的探究行为)和互相依赖性(两个组织单元之间)的二维结构测量工作特性。实验结果表明,具有最强影响力的工作特性是工作的非常规性[2]。因此,本研究考察工作非常规性对员工创造性的影响。

常规性与非常规性工作在本质特点、工作变化性和信息处理等方面具有很大不同。前人重点研究了工作冲突情境下,常规与非常规性工作在工作流程、方式和结果方面的差异性[3],但情境范围比较单一,结论有待完善。非常规性工作是指,完全不同于员工常规性的工作内容,可能是员工在日常工作中首次遇到的问题、首次产生的想法、首次付诸的行动。本研究对某传媒公司员工进行访谈发现,当员工从事非常规性工作时,时常被迫使用信息系统解决新的问题,例如寻找新的数据、通过新的方式结合数据等。这会促使学习的产生和新事物的发展,有时会出现富有创造性的想法,进而使工作变得更具有效性和创造性[9-10]。因此,本文提出如下假设:

H1:非常规性工作对员工创造性具有显著正向影响。

Bandura[11]把自我效能感定义为“个人对于自己有能力组织和执行管理情境中所需要的相关行动的信念”。有学者认为,自我效能感是个体面对某一环境产生的一种心态[12],是个体与环境要素接触必备的一种人格[13]。我国学者认为,自我效能感是个体对自我能否实现某目标的判断以及对自身能力的自信程度[14]。

自我效能感并非是一种真实存在的能力,而是个体对于自我能力的感知、评估和信心,会随着经历和信息变化而变化[15]。个体自我效能感来源于过去的成功经验、代替或模仿、言语或社会劝说、生理和情绪状态4个方面,受过去行为[16]、目标设置水平[17]以及组织对个体积极反馈方式[18]的影响。有学者采用实证研究方法验证了自我效能感有助于提升员工创造力[19]。在组织中,自我效能感有助于员工对自身工作能力进行感知与评价,进而调节员工努力工作和付出的意愿[16]。因此,本研究提出假设:

H2:自我效能感对员工创造性具有显著正向影响。

在对某传媒公司员工访谈过程中发现,在非常规性工作中表现出色并可以创造性地完成工作的员工大多具有以下特征:①曾有胜任非常规性工作的经历;②他人曾在自己涉及的非常规工作领域有突出表现;③曾在自己的常规工作领域有突出表现;④曾在其它非常规性工作领域有过突出表现。由此可见,积极的心理状态、他人的替代效应和自己过去的成功经历激发并提高了自我效能感。之所以有些员工可以在毫无经验的非常规工作领域产出开创性的工作成果,并保持创造性工作动力,是源于积极向上的工作心理、过去的成功实例、他人的成功经验以及成功带给自己的满足感和成就感。拥有高自我效能感的个体具备把控任务和任务环境的信心以及排除万难的坚定信念。因此,在某些特定任务/工作中,自我效能感决定了员工的表现[20]。由此,本文提出如下假设:

H3:自我效能感在非常规性工作对个体创造性的影响过程中起中介作用,即非常规性工作通过激发个体自我效能感提高其创造性。

授权型领导是指领导对下属提供更多工作自主权、信任下属的工作能力、帮助其清除工作中的阻碍、鼓励员工参与决策等,与员工共享权利[21]。也有学者认为,授权型领导的本质是授予下属权力,以保证员工能够不受干扰、不受监管地进行决策、自主执行任务[22]。授权型领导行为包括允许自主决策、分享信息、以身作则、关怀、教导[23]、职权下放、责任强调、技能培养和创新鼓励[24]等。

个体创新行为对组织创新起着决定性作用,而领导风格很大程度上影响了个体创新思维和行为。与一般领导者相比,非常规性工作的领导者更需要为下属提供更多的工作权限与机会,以激发员工内在动机,提高员工的工作自主性和责任感,更好地解决非常规性工作中遇到的复杂问题,从而激发员工创新潜能。因此,当被授予更多自主权时,员工可能在自己的工作中整合更多任务、尝试更多方法及采取更多创新行动。在对传媒公司员工访谈时发现,对于从事非常规性工作的个体而言,领导是否授权会对其心理及工作过程造成不同影响。在领导授权的情景下,员工对自己的工作有控制权,工作决策不受他人影响,有利于工作的顺利开展。

Arnold[23]提出,未来研究不应局限于探讨授权型领导的前因、后果与作用机制,还可以将其作为一种情境因素加以分析。例如,Gao等[25]的研究表明,授权型领导在员工对领导的信任度与员工建言行为之间起正向调节作用;张华磊等[26]的研究表明,授权型领导正向调节研发人员自我评价对其跨界行为的作用;Dijke等[27]研究了两种授权型领导行为,发现二者均能调节程序公平与自我地位感知的关系。大量实证研究表明,授权型领导对员工的绩效水平、知识共享行为、创造力水平、工作满意度、组织承诺、离职倾向等具有不同程度的影响[22]。授权型领导通过向员工阐释工作意义与重要性,提升员工自我效能感和责任感。已有研究证实个体会受到领导与工作特性交互作用的影响。还有研究表明,工作环境会影响员工自我效能感,领导给予更多支持可以有效激发员工自我效能感[28]。因此,本文提出如下假设:

H4:授权型领导在非常规性工作对自我效能感的影响过程中起正向调节作用,即在高授权型领导情境下,非常规性工作有助于激发个体自我效能感;在低授权型领导情景下,非常规性工作激发个体自我效能感的作用不明显。

综合以上分析和假设,本研究认为,授权型领导对“非常规性工作-自我效能感-创造性”三者间的关系起调节作用,即自我效能感在非常规性工作与创造性之间发挥的中介作用受到授权型领导的影响。因此,本研究提出如下假设:

H5:授权型领导正向调节自我效能感在非常规性工作与创造性之间的中介作用,即与低授权型领导相比,在高授权型领导情景下,自我效能感在非常规性工作与创造性之间的中介作用更强,反之更弱。

综上所述,本文以工作特性中的非常规性为前因变量,以员工创造性为结果变量,构建一个包含自我效能感(中介变量)和授权型领导(调节变量)的理论模型,是对现有研究在精细化和情境化方面的一个推进。假设模型如图1所示。

图1 研究假设模型

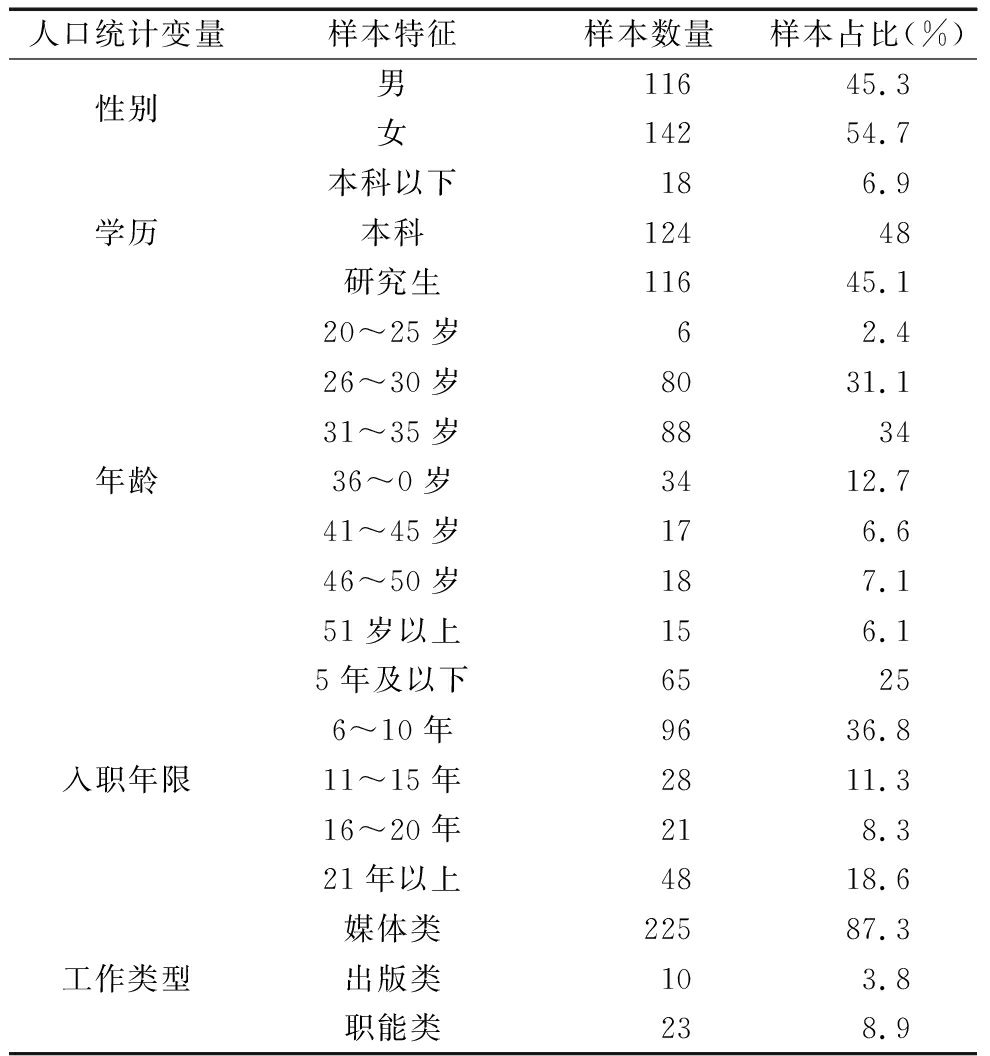

本研究通过在某传媒公司各部门发放纸质调查问卷的方式收集数据。在问卷发放前,通过公司思政部联络人与各部门领导提前做好沟通工作以及活动倡导,以提升员工填答问卷的积极性。在问卷发放当天,现场对各部门职员宣读卷首指导,向大家讲解问卷调查的目的和注意事项,并由其个人决定是否填写“姓名”这一个人信息,并保证不会泄露任何问卷信息。本次调查共发放问卷293份,回收270份,有效问卷258份,有效问卷回收率为88.3%,样本量符合研究要求。样本描述性分析如表1所示,从样本个体特征看,男女比例比较均衡,31~35岁成员数量最多;教育程度以本科和研究生居多;入职6~10年的员工较多;工作类型中,媒体类占绝大多数。

本文采用的大部分测量工具是前人开发并检验过的成熟量表,对原始英文量表进行翻译和回译以保证量表信效度。少部分测量工具通过对访谈记录进行分析总结,采用自编题目的方式,为保证测量工具表述的准确性,反复对题项进行修订。本研究采用量表计分方式,测量员工创造性的量表采用Likert 7点正向计分法,“0”代表“完全不符合”,“7”代表“完全符合”,分数越高代表创造性行为频数越高;其余量表均采用Likert 6点量表,“1”代表“非常不同意”,“6”代表“非常同意”。各变量的测量工具如下:

(1)非常规性工作。采用自编量表对员工工作的非常规性进行测量。该问卷量表包含3个题项,分别为“在工作中,我常遇到一些从未遇到的新问题”、“我有机会去做一些探索性的工作”、 “我在工作中常会有一些新鲜的经历”,用以测量员工在日常工作中接触非常规性工作的频数。该量表内部一致性系数为0.783(>0.7),信度良好。

表1 研究样本特征

人口统计变量样本特征样本数量样本占比(%)性别男11645.3女14254.7学历本科以下186.9本科12448研究生11645.1年龄20~25岁62.426~30岁8031.131~35岁883436~0岁3412.741~45岁176.646~50岁187.151岁以上156.1入职年限5年及以下65256~10年9636.811~15年2811.316~20年218.321年以上4818.6工作类型媒体类22587.3出版类103.8职能类238.9

(2)自我效能感。采用成熟的个体自我效能感测量量表,该量表共有3个题项,分别为“我有创造性解决问题的信心和能力”、“我擅长从别人的观点中发展出新的想法”、“我善于提出新颖的想法”。该量表内部一致性系数为0.931,具有良好的信度。

(3)授权型领导。采用Ahearne等[21]开发的量表对授权型领导进行测量,由员工对上级领导行为风格进行评价,从4个维度定义授权型领导,即向员工阐明工作意义、在决策制定中培养员工的参与、对员工创造高绩效充满信心、向员工提供工作自主权。该量表包含12个题项,如“主管让我理解自己工作对公司业绩的重要性”、“主管经常和我探讨战略决策的事情”、“主管对我创造佳绩的能力充满信心”、“主管允许我及时地作出重要决策”,内部一致性系数为0.94,信度良好。因此,最终采用12个题项得分的均值衡量授权型领导,并应用于后续统计分析。

(4)创造性。采用前人开发并使用的员工创造性测量量表,共4个题项,分别为“率先尝试新想法或新做法”、“寻找新思路和新办法解决问题”、“在工作中产生一些打破常规的想法”、“他(她)是一个富有创造力的代表人物”,由各部门主管对下属打分。该量表曾被用于测量中国员工的创造性,并在中国情境下得到验证。量表内部一致性系数为0.947,具有良好的信度。

(5)控制变量。考察部门、性别、年龄、民族、政治面貌、入职时间、教育程度、职称、现任职务等个人因素,并基于个人因素与创造性的方差分析结果,最终选择年龄(Sig值=0.012<0.05)、教育程度(Sig值=0.009<0.01)、工作类型(Sig值=0.039<0.05)作为本次研究的控制变量。性别,1=男,2=女;学历,1=本科以下,2=本科,3=研究生;年龄,1=21~25岁,2=26~30岁,3=31~35岁,4=36~40岁,5=41~45岁,6=46~50岁,7=51岁以上;工作类型,1=媒体类,2=出版类,3=职能类。

本研究在问卷设计和数据收集中采用多种方法对共同方法偏差进行事前控制,如随机编排、设置反向题和测谎题、匿名填写等。此外,本文采用领导与下属配对问卷收集数据,员工提供非常规性工作、自我效能感及授权型领导信息,领导则对该员工创造性行为进行评价,以降低同源方法偏差。通过Harman单因素检测[29],得到了多个因子,并且旋转时第一个因子解释的变异量占31.508%,说明同源偏差并不严重[30]。

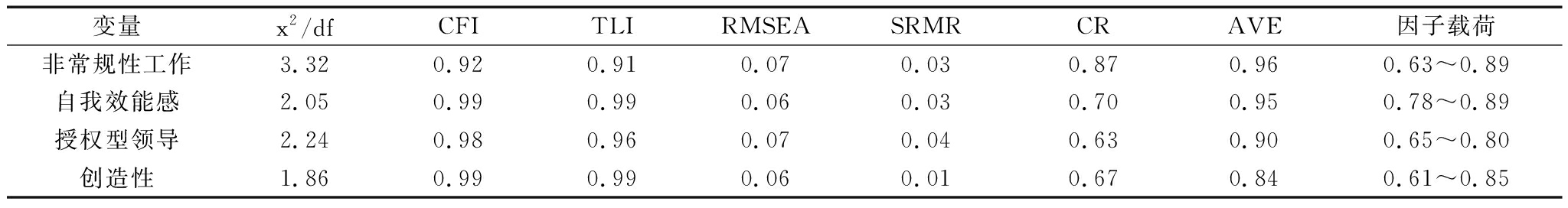

本研究的效度分析主要针对区分效度与聚敛效度,采用以下指标及判定标准:χ2/df(<5)、CFI(>0.90)、TLI(>0.90)、RMSEA(<0.08)、SRMR(<0.08)[31]。本研究采用Mplus 7.0统计软件进行验证性因子分析,结果表明,各问卷指标拟合良好,平均方差提取值AVE(>0.050)与组合信度CR(>0.50)均符合要求,t值达到显著性水平。从整体上看,各测量量表的聚敛效度非常好(见表2)。

检验区分效度时,本研究采用竞争模型比较法。结果表明,四因子模型拟合效果最为理想(见表3),说明本研究涉及的4个变量概念独立清晰,具有良好的区分效度。

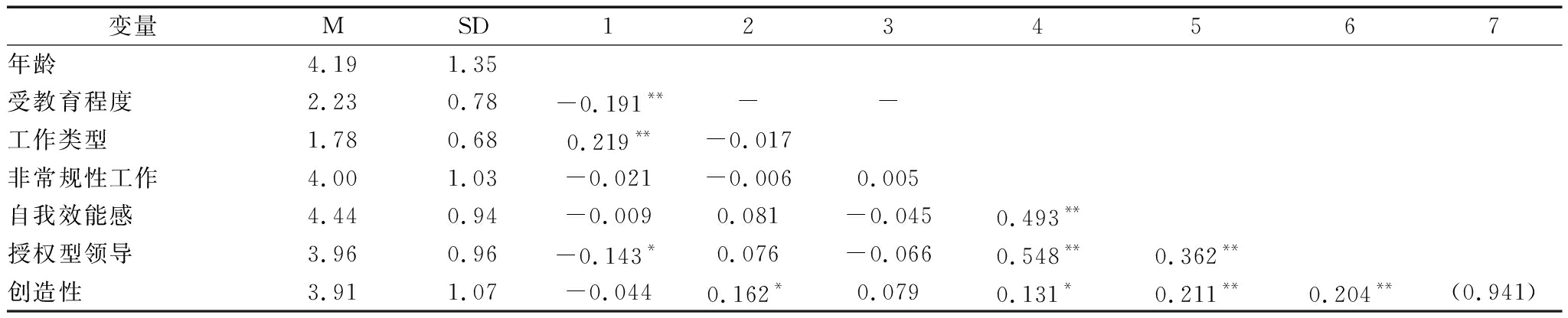

通过SPSS 19.0对样本进行相关分析,结果如表4所示,非常规性工作与自我效能感(r =0.493**,p <0.01)、创造性(r =0.131*, p <0.05)及授权型领导(r =0.548**, p <0.01)显著正相关。同时,自我效能感与创造性显著正相关(r =0.211**, p <0.01)。授权型领导与创造性显著正相关(r =0.204**, p <0.01)。因此,H1、H2得到验证。分析结果为本文研究假设的进一步检验提供了初步支持。

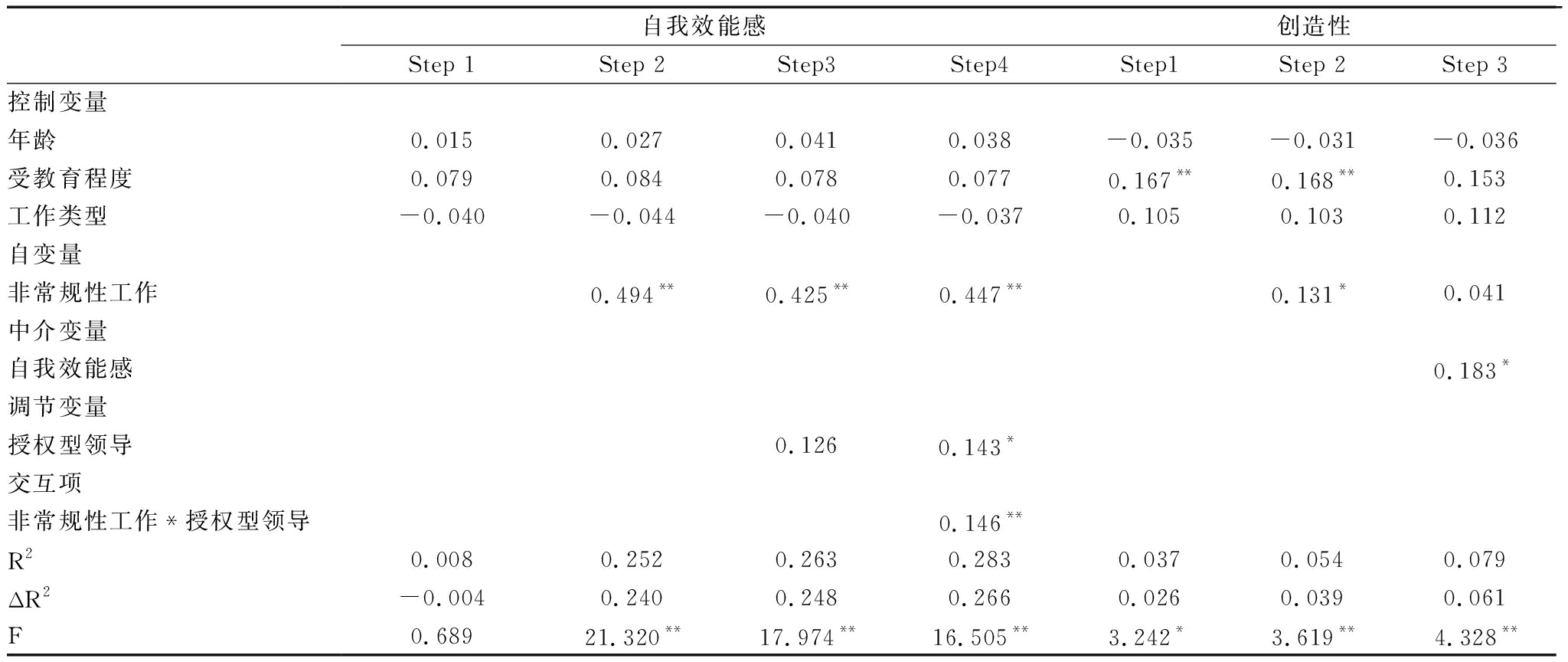

采用层次回归分析法检验授权型领导对工作非常规性与自我效能感间关系的调节作用,以及自我效能感在非常规性工作与创造性之间的中介作用。

表2 各量表整体拟合结果

变量x2/dfCFITLIRMSEASRMRCRAVE因子载荷非常规性工作3.320.920.910.070.030.870.960.63~0.89自我效能感2.050.990.990.060.030.700.950.78~0.89授权型领导2.240.980.960.070.040.630.900.65~0.80创造性1.860.990.990.060.010.670.840.61~0.85

表3 变量区分效度验证性因子分析结果

模型 χ2/dfCFITLIRMSEASRMR单因子模型4.290.740.720.150.06二因子模型3.950.810.790.110.07三因子模型3.250.890.890.090.06四因子模型2.450.920.930.050.05

表4 描述性统计及相关性分析结果

变量MSD1234567年龄4.191.35受教育程度2.230.78-0.191**--工作类型1.780.680.219**-0.017非常规性工作4.001.03-0.021-0.0060.005自我效能感4.440.94-0.0090.081-0.0450.493**授权型领导3.960.96-0.143*0.076-0.0660.548**0.362**创造性3.911.07-0.0440.162 *0.0790.131*0.211**0.204**(0.941)

注:括号内的数字为Cronbach ' α 系数;N=258;*p<.05.**p<.01,下同

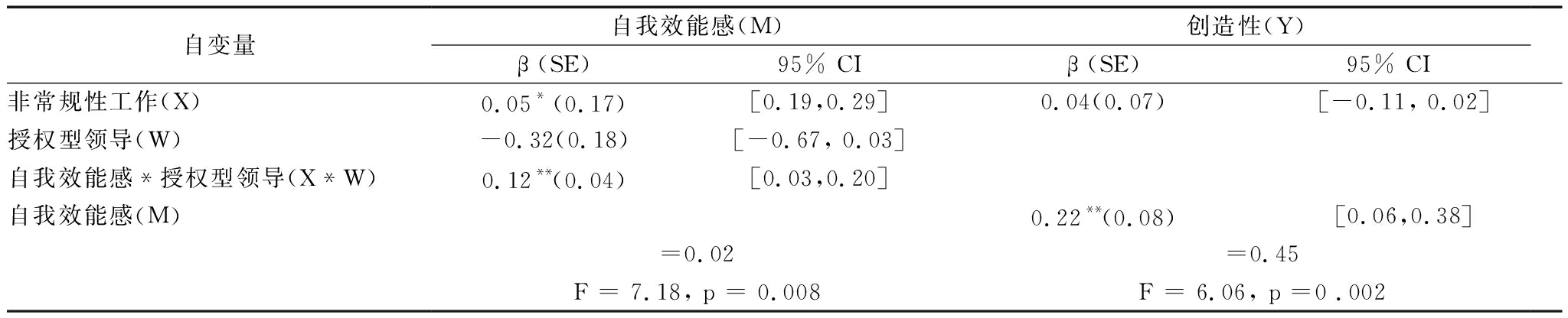

表5 层次回归分析结果

自我效能感创造性Step 1Step 2Step3Step4Step1Step 2Step 3控制变量年龄0.0150.0270.0410.038-0.035-0.031-0.036受教育程度0.0790.0840.0780.0770.167**0.168**0.153工作类型-0.040-0.044-0.040-0.0370.1050.1030.112自变量非常规性工作0.494**0.425**0.447**0.131*0.041中介变量自我效能感0.183*调节变量授权型领导0.1260.143*交互项非常规性工作*授权型领导0.146**R20.0080.2520.2630.2830.0370.0540.079ΔR2-0.0040.2400.2480.2660.0260.0390.061F0.68921.320**17.974**16.505**3.242*3.619**4.328**

由表5分析结果可知,非常规性工作与创造性显著正相关(β = 0.131, p <0.05);加入自我效能感后,自我效能感与创造性显著正相关(β =0 .183, p <0.05),工作非常规性不再对创造性存在影响(β =0.041, ns),H3得到初步支持。此外,以自我效能感为因变量,将非常规性工作、授权型领导及两者交互项纳入回归方程,结果显示,非常规性工作与授权型领导交互项对自我效能感的影响显著(β =0.146, p <0.01),H4得以验证。

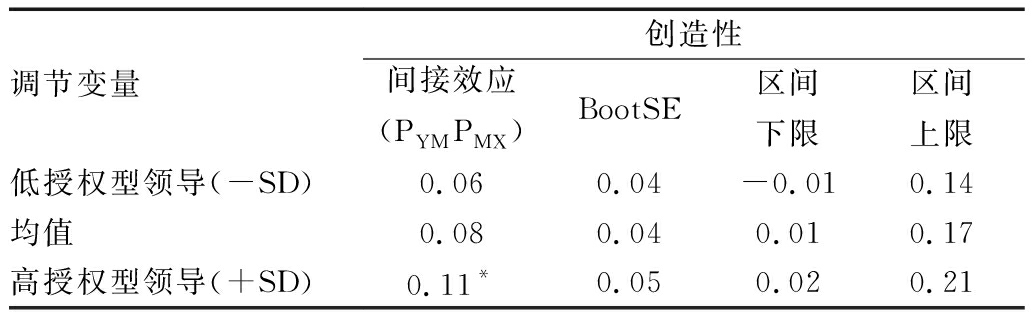

为进一步验证上述分析的合理性与准确性,运用由Hayes [32]研发的SPSS插件PROCESS Model=7号模型进行交叉验证,结果如表6和表7所示:非常规性工作与自我效能感显著正相关(β=0.05, p<0.05),自我效能〗感与创造性显著正相关(β=0.22, p<0.01),非常规性工作对创造性的间接影响显著(间接效应=0.11, p<0.05),而直接影响不显著。因此,自我效能感在非常规性工作与创造性之间起完全中介作用,H3得以验证。非常规性工作与授权型领导的交互项与自我效能感显著正相关(β=0.12, p<0.01),进一步验证了在不同水平(均值低于一个标准差和均值高于一个标准差)的授权型领导情境下,非常规性工作对创造性存在间接影响。如表7所示,在高水平授权型领导调节作用下,非常规性工作对创造性的间接影响显著(间接效应=0.11, p<0.05;95%的置信区间中不包括0);而在低授权型领导情境下,间接效应的95%置信区间包括0,即非常规性工作对于个体创造性的间接效应不显著,两种情境下的中介作用存在显著差异。因此,被调节的中介效应显著,H5得以验证。

表6 被调节的中介效应检验

自变量自我效能感(M)创造性(Y)β (SE)95% CIβ (SE)95% CI非常规性工作(X)0.05*(0.17)[0.19,0.29]0.04(0.07)[-0.11, 0.02]授权型领导(W)-0.32(0.18)[-0.67, 0.03]自我效能感*授权型领导(X*W)0.12**(0.04)[0.03,0.20]自我效能感(M)0.22** (0.08)[0.06,0.38] =0.02 =0.45F = 7.18, p = 0.008F = 6.06, p =0 .002

注:CI=置信区间

表7 不同调节变量水平下的中介效应及其置信区间

调节变量创造性间接效应(PYMPMX)BootSE区间下限区间上限低授权型领导(-SD)0.060.04-0.010.14均值0.080.040.010.17高授权型领导(+SD)0.11*0.050.020.21

注:调节变量的高低取值分别为均值加上(减去)标准差

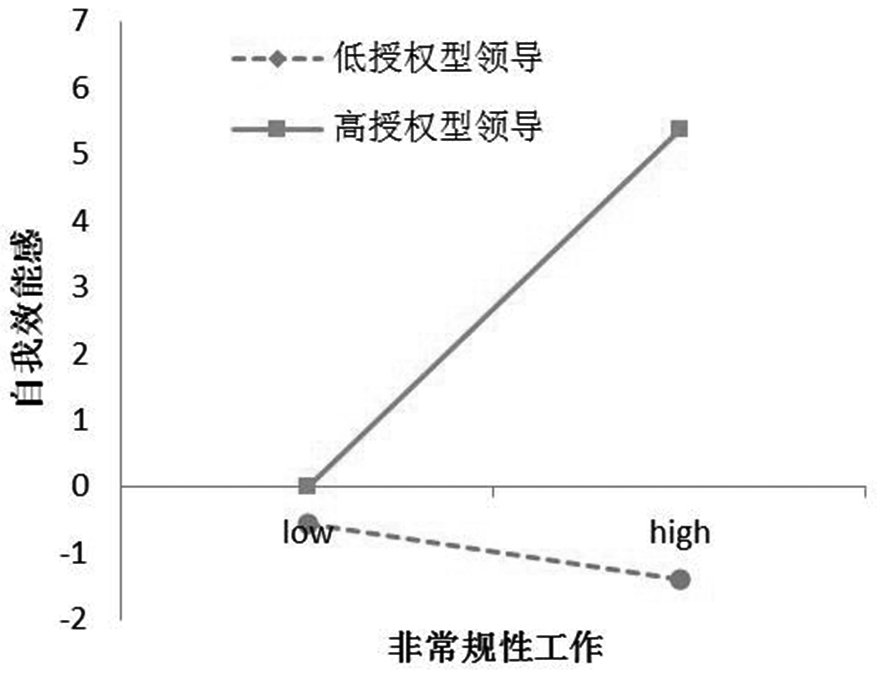

为了更直观、形象地描述授权型领导的调节作用,遵循Aiken & West[33]的建议,绘制调节效应图,通过加减一个标准差,分为高水平授权型领导和低水平授权型领导两类。由图2可知,在高授权型领导情境下,非常规性工作对自我效能感的促进作用较强(t=1.13, p<0.05);在低授权型领导情境下,非常规性工作对自我效能感的预测作用不明显(t=-0.14, ns),说明授权型领导对非常规性工作与自我效能感的调节作用确实存在。

图2 授权型领导的调节作用示意图

目前,学术界对影响员工创造性的三类因素,即环境因素、创新主体因素和创新客体因素已达成初步共识[34]。本研究整合了环境因素(领导风格)、主体因素(自我效能感)和客体因素(工作特性)对创造性的影响,较为系统地探讨了非常规性工作对创造性的影响过程及作用机制,得出以下结论及启示:

(1)非常规性工作与员工创造性显著正相关。具体来说,非常规性工作可以激发员工创造性潜能。当员工从事具有挑战性的非常规性工作时,能产生较强内在动机,激发员工工作兴趣,从而产生高创造性。此外,非常规性工作有助于降低员工工作怠慢程度,这是由于这类工作没有标准化流程,需要员工运用新思路、开拓新思维、采用新方法,能激发其工作积极性和创造性。因此,在管理实践中,管理者可以通过设计非常规性的工作方式或内容激发员工内在驱动力,让员工充分认识自身能力,充分发挥创新能力、判断直觉、分析能力,鼓励员工创新。企业员工应积极尝试非常规性工作,不惧挑战,在领导支持与鼓励下,充分挖掘自身创造性潜能。

(2)自我效能感在非常规性工作与员工创造性间起完全中介作用,即非常规性工作通过激发员工自我效能感提高其创造性。为了在企业中更好地激发从事非常规性工作员工的创造性才能,管理者可以通过树立榜样、积极表扬、为员工设置通过努力便可实现的目标、优化企业环境、减小压力以及积极反馈等方式帮助其提升自我效能感,树立面对困难时的毅力和信心,激发创造性。企业在激发员工创造性时,除考虑工作本身特性外,还应考虑员工的人格特质,如自我效能感。同时,在选拔创新型人才时,可以关注自我效能感较高的个体。环境因素固然重要,但是个体因素也发挥着重要作用。在管理实践中,应尽可能将合适的人放在合适的岗位上,并提供合适的条件,实现个体因素与环境因素匹配协调。在职业生涯管理过程中,员工应该积极面对非常规性工作带来的挑战,通过克服困难挖掘自我潜力,还可以通过学习他人成功经验以及保持高昂的工作情绪等方式,主动提升自我效能感,进而实现更高水平的职业成长以及自身创造性提升。

(3)授权型领导在非常规性工作与自我效能感间起调节作用。在高授权型领导情境下,工作的非常规性对个体自我效能感的影响较为显著,即工作的非常规性越高,越有助于个体自我效能感提升;在低授权型领导情境下,工作的非常规性对个体自我效能感的影响较弱。此外,授权型领导调节自我效能感在非常规性工作与创造性间的中介作用,即在高授权型领导情景下,自我效能感在非常规性工作与创造性之间的中介作用增强,反之减弱。综上可知,对于从事非常规性工作的群体或个人而言,由于没有工作经验及具体的标准化流程借鉴,只有具备较高的自主决策权和资源分配权,才能拥有较高的个体自主性,进而提高自我效能感并充分发挥创造性。因此,管理者应当逐步授予员工工作权责,给予一定的空间和权限,让其自主制定工作流程、安排工作时间、选择工作方式,以及分享组织发展和工作相关的信息,以此向员工传递组织对其工作的肯定与信任、重视和支持等,进而激励员工更加努力地完成任务,以获取长期的组织信任感,并提升自我效能感。不仅如此,管理者通过鼓励员工参与决策、分享权力等授权方式,可以使员工感受到更高层次的自我存在和工作价值,不仅有利于增强员工工作动力,还有助于发挥其自我效能感的促进作用,从而实现员工创造性及企业创新能力进一步提升。

本研究拓展了创造性影响因素研究视角,扩充了工作特性理论版图,推动了自我效能感和授权型领导研究进展,具有一定的理论意义。

首先,本研究试图解释工作特性如何影响员工创造性,提出并系统验证了工作特性影响创造性的机理及效应,在一定程度上拓宽了工作特性与创造性版图,为以后进一步研究员工创造性奠定了理论基础。近年来,国外学者对工作特性愈加关注,但国内相关研究鲜见,大多数围绕个性特质和环境对员工创造性的影响展开。现有关于环境的研究中,大部分学者都涉及到组织氛围等方面,只有个别学者关注岗位性质对员工创造性的影响。本研究探索工作特性中的非常规性工作对创造性的影响机制,自主开发并检验了非常规性工作量表,为中国情景下非常规性工作研究奠定了基础。此外,本研究拓展了员工创造性激励因素,有助于更好地解释和预测员工创造性行为。这一崭新的研究视角丰富了影响员工创造性的前因变量,对全面探究员工创造性影响因素具有一定意义。

其次,本研究构建并验证了非常规性工作、自我效能感、授权型领导与创造性的内在关系,揭示了自我效能感和授权型领导的作用机制,即非常规性工作通过激发员工自我效能感提高个体创造潜能,该结论拓展了自我效能感相关研究。从领导情境理论出发,本文检验了授权型领导在非常规性工作对自我效能感影响过程中的调节作用,扩充了工作特性作用于自我效能感的情境条件。本文不局限于探讨领导风格的前因、后果与作用机制,还将授权型领导作为情境因素,分析了不同程度的领导授权情境下工作特性对员工创造性的影响,进一步丰富了领导风格理论研究。

本研究存在一定局限性:首先,虽然自主开发的非常规性工作量表信度达到0.783,测度结果具有一定参考价值,但仍有待修订与完善,使量表的可靠性和普适性得到进一步提升;其次,本研究仅关注非常规性工作这一整体概念,并未深入剖析其多维结构,如工作内容或工作形式的非常规性等。因此,未来研究可以进一步细化非常规性工作,深入探讨各结构层面对员工创造性的影响机制;第三,由于前因变量和中介变量数据来源于员工自我报告,因此客观存在同源方法偏差。在未来研究中,可采用纵向调研方式收集不同时点的数据,以降低数据系统偏差;第四,不同社会文化背景的个体在从事非常规性工作时会有不同表现,因此未来研究应对其加以探讨。

[1] OLDHAM G R, CUMMINGS A. Employee'creativity: personal and contextual factors at work[J]. Academy of Management Journal, 1996, 39(3): 607-634.

[2] 姚艳虹,韩树强.组织公平与人格特质对员工创新行为的交互影响研究[J].管理学报,2013(5): 700-707.

[3] 顾远东,周文莉,彭纪生.组织支持感对研发人员创新行为的影响机制研究[J].管理科学,2014(1): 109-119.

[4] FARR J L, FORD C M, WEST M A. Innovation and creativity at work[M]. New York: Wiley,1990.

[5] GEORG J M, ZHOU J. When openness to experience and conscientiousness are related to creative behavior: an interactional approach[J].Journal of Applied Psychology, 2001, 86(3): 513-520.

[6] 王先辉,段锦云,田晓明. 员工创造性:概念、形成机制及总结展望[J]. 心理科学进展, 2010, 18(5): 760-768.

[7] FARMER S M, TIERNEY P, KUNG-MCINTYRE K. Employee creativity in Taiwan: an application of role identity theory [J]. Academy of Management Journal, 2003, 46(5): 618-630.

[8] VAN DE VEN A H, DELBECQ A L, KOENIG JR R. Determinants of coordination modes within organizations[J]. American Sociological Review, 1976, 41(2): 322-338.

[9] DE DREU C K, WEST M A. Minority dissent and team innovation: the importance of participation in decision making[J]. Journal of Applied Psychology, 2001, 86(6): 1191-1201.

[10] JEHN K A. A multi-method examination of the benefits and detriments of intragroup conflict[J]. Administrative Science Quarterly, 1995, 40(2): 256-282.

[11] BANDURA A. Self-efficacy: the exercise of control[J]. Journal of Cognitive Psychotherapy, 2005, 13(2): 158-166.

[12] ASHTON P T, WEBB R B. Making a difference: teachers' sense of efficacy and student achievement[M]. NY: Longman, 1986.

[13] BARFIELD V, BURLINGAME M. The pupil control ideology of teachers in selected schools[J]. Journal of Experimental Education, 1974, 42(4): 6-11.

[14] 薛贵, 董奇, 周龙飞, 等. 内部动机、外部动机与创造力的关系研究[J]. 心理发展与教育,2011(1): 6-11.

[15] GIST M E, MITCHELL T R. Self-efficacy: a theoretical analysis of its determinants and malleability[J]. Academy of Management Review, 1992, 17(2): 183-211.

[16] BANDURA A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change[J].Psychological Review, 1977, 84(2): 191-201.

[17] WOOD R, BANDURA A. Impact of conceptions of ability on self-regulatory mechanisms and complex decision making[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1989, 56(3): 407-418.

[18] EZELL H F, ODEWAHN C A, BEADLES III N A. An analysis of perceived competence among managers in human service organizations[J]. The Clinical Supervisor, 1993, 11(1): 189-201.

[19] 周浩, 龙立荣. 工作不安全感、创造力自我效能对员工创造力的影响[J]. 心理学报,2011,43(8): 929-940.

[20] GIST M E. Self-efficacy: implications for organizational behavior and human resource management[J]. Academy of Management Review, 1987, 12(3): 472-485.

[21] AHEARNE M, MATHIEU J, RAPP A. To empower or not to empower your sales force? an empirical examination of the influence of leadership empowerment behavior on customer satisfaction and performance[J]. Journal of Applied Psychology, 2005, 90(5): 945.

[22] ZHANG X, BARTOL K M. Linking empowering leadership and employee creativity: the influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative process engagement[J]. Academy of Management Journal, 2010, 53(1): 107-128.

[23] ARNOLD J A, ARADS, RHOADES J A, et al. The empowering leadership questionnaire: the construction and validation of a new scale for measuring leader behaviors[J]. Journal of Organizational Behavior, 2000, 21(3): 249-269.

[24] KONCZAK L J, STELLY D J, TRUSTY M L. Defining and measuring empowering leader behaviors: development of an upward feedback instrument [J]. Educational and Psychological Measurement, 2000, 60(2): 301-313.

[25] GAO L P, et al. Leader trust and employee voice: the moderating role of empowering leader behaviors[J]. Leadership Quarterly, 2011, 22(4):787-798.

[26] 张华磊,袁庆宏,王震. 核心自我评价、领导风格对研发人员跨界行为的影响研究[J]. 管理学报,2014,11(8): 1168-1176.

[27] DIJKE M V, et al. When does procedural fairness promote organizational citizenship behavior? lntegrating empowering leadership types in relational justice models[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2012, 117(2): 235-248.

[28] SHALLEY C E, GILSON L L, BLUM T C Matching creativity requirements and the work environment: effects on satisfaction and intentions to leave[J]. Academy of Management Journal, 2000, 43(2): 215-223.

[29] PODSAKOFF P M, MACKENZIE S B, LEE J Y, et al. Common method biases in behavioral research: acritical review of the literature and recommended remedies[J]. Journal of Applied Psychology, 2003, 88(5): 879-903.

[30] ASHFORD S J, TSUI A S. Self-regulation for managerial effectiveness: the role of active feedback seeking[J]. Academy of Management Journal, 1991, 34(2): 251-280.

[31] HU L T, BENTLER P M. Cutoff criteria for fit Indexes in covariance structure anaysis: conventional criteria versus new alternatives[J]. Structural Equation Modeling A Multidisciplinary Journal, 1999, 6(1): 1-55.

[32] HAYES A F. Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: a regression-based approach [M]. New York, NY: Guilford Press,2013.

[33] AIKEN L, WEST S. Multiple regression: testing and interpreting interactions [M]. Newbury Park, CA: Sage,1991.

[34] 陈斐,达庆利,刘娜. 组织创新氛围、工作动机与工作特性对员工创造力的影响机制研究——以A研究所为实证[J].南京航空航天大学学报:社会科学版,2016,18(3): 36-42.