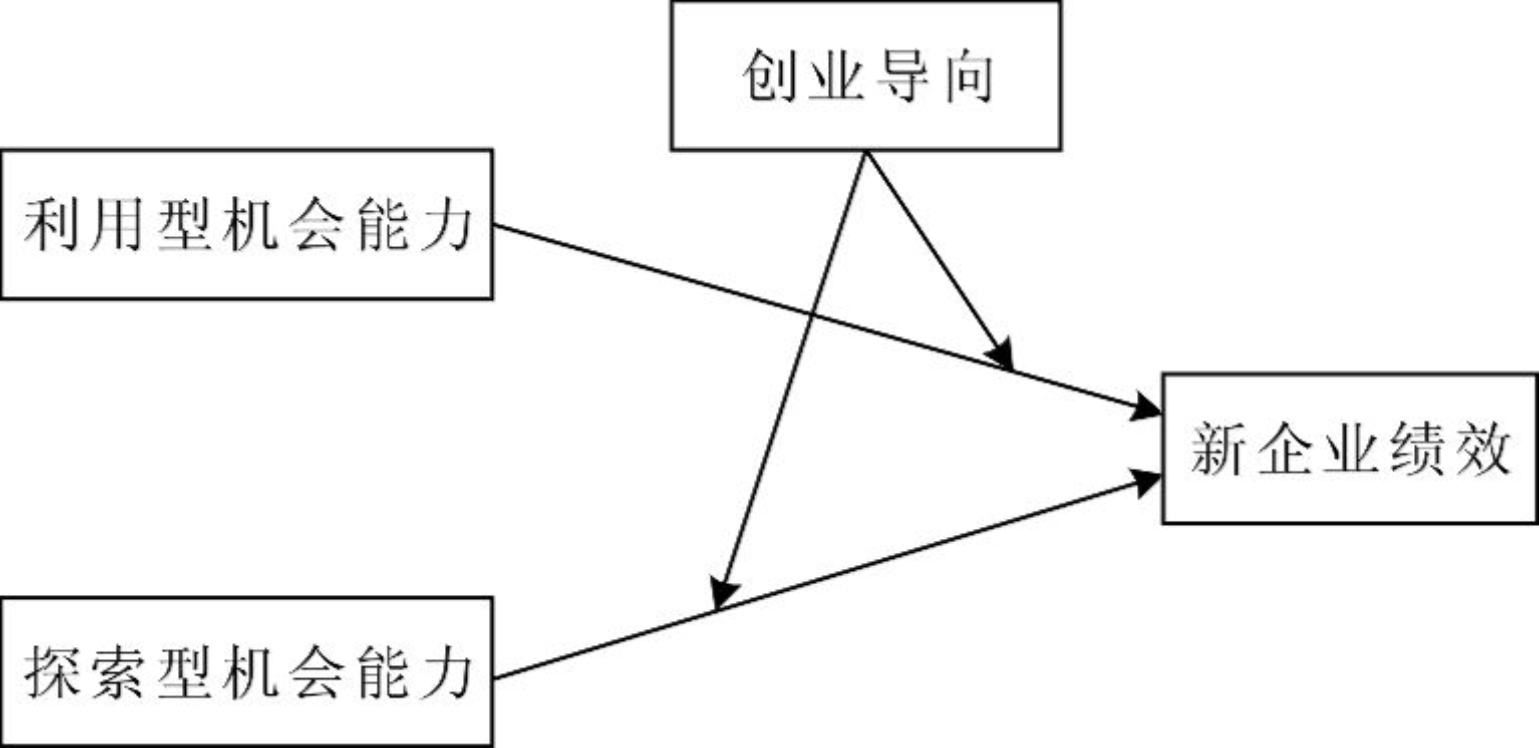

图1理论研究模型

杜跃平,王欢欢

(西安电子科技大学 经济与管理学院,陕西 西安 710126)

摘 要:机会能力在较大程度上影响新企业绩效,但是,已有研究未从双元性角度对机会能力在何种条件下能够更好地促进新企业绩效给出合理解释。在回顾已有研究的基础上,根据理论研究构建了双元机会能力与新创企业绩效间关系及创业导向调节效应的理论模型,并采用多元回归方法对陕西地区199家民营新创企业的调研数据进行实证研究。结果发现:利用型机会能力与企业绩效间呈倒U型关系;探索型机会能力与企业绩效间呈倒U型关系;创业导向对双元机会能力与企业绩效的关系具有调节作用,不同维度的调节作用方向不同。研究结论有助于指导新创企业构建双元机会能力和创业导向战略以获取更好成长与发展。

关键词:双元机会能力;新企业绩效;创业导向;民营新创企业

经济全球化和科技创新加速发展背景下,国家高度重视创新创业发展,“大众创业,万众创新”政策的出台在中国掀起了一股前所未有的创业浪潮。在创业成功率普遍较低的情况下,新企业绩效成为商业界和学术界广泛关注的问题。研究发现机会能力是新企业发展过程中的关键能力[1]。在新企业发展过程中,需要利用机会能力识别和开发机会以实现企业成长。机会能力对新企业成功运营具有重要影响,同时,也对新企业绩效有重要作用[2,3]。但是,是否机会能力越强对新企业绩效的作用就越强需要进一步探索。Richard[4]认为战略决策模式变量对企业成长具有重大意义。因此,在新企业机会能力与组织绩效的研究中,引入战略决策模式作为调节变量成为必要。但目前尚缺乏将创业导向这一重要的战略决策模式作为调节变量探讨机会能力与绩效间关系的研究。为了研究新企业机会能力与绩效间关系,本文提出双元机会能力概念,在组织双元理论和创业导向理论相关研究成果的基础上,构建双元机会能力、创业导向和企业绩效三者间关系模型,考察双元机会能力与绩效间关系以及创业导向的调节作用,并以陕西地区创立时间8年以内的民营企业作为样本进行实证检验。

机会和能力是创业研究的核心。机会发现过程理论为创新行为、创新过程以及创新结果的研究提供了良好的理论基础。机会能力包含机会识别能力和机会开发能力,对个体是否选择创业以及如何利用机会成功运营具有重要作用,是新企业创立成长研究领域的重要内容。双元理论在创业机会领域的应用已经初现端倪[3],为从双元角度考察机会能力提供了参考。双元机会能力将双元思想引入机会能力的研究中,探索新企业如何通过既有机会能力的利用和新能力的探索来适应环境动态变化,包括利用型机会能力和探索型机会能力两个方面。利用型机会能力是指企业对已有产品、知识、技能、流程等进行提炼和改善,有效提升机会开发效率和可靠性的潜能;探索型机会能力是指企业识别并开发新产品、新知识、新技术和新流程等,不断更新组织实践以获取突破性和新颖性的潜能。

利用型机会能力是新企业在现有资源的基础上发现创造企业价值的机会,并通过机会开发维持新企业生存和发展的能力,是对外界环境的渐进性反应,创新风险较小且见效较快。Kostopoulos和Bozionelos[5]认为,对企业现有资源的有效利用,可以提高渐进式创新效率和效果。新企业的利用型机会能力经常带来渐进式创新,主要是对现有产品和服务的改进以及对产品线的扩展和延伸[6]。利用型机会能力的有效发挥往往依赖于企业内现有知识,具有较高的稳定性和重复性,对于风险承担能力低的新企业具有积极作用[7]。然而,新企业的资源非常有限,任何一个新企业均不可能无限度地识别和开发现有产品与流程。而且,利用型机会能力的稳定性和重复性会导致企业抵制一些重大变化以及阻碍企业从变化的环境中识别新机会,从而使新企业失去柔性并限制其战略变化范围和速度。因此,本研究认为利用型机会能力使企业抓住开发成本低且风险小的创新机会,有助于企业绩效提升,但是,利用型机会能力是一种保守创新搜索能力,过分地强调利用型机会能力会使新企业处于次优均衡之中,难以获得较高的绩效水平,而将利用型机会能力控制在合理范围内可以获得更高的组织绩效。

探索型机会能力强的新企业更倾向于开发突破式创新机会,而突破性创新方式的风险性较大且投资周期较长,具有颠覆性特征,但是潜力巨大,创新行为成功后可以为新企业带来巨大利润并促进企业成长[5,8]。部分学者已经注意到探索能力与企业成长之间存在阈值效应,探索型机会能力虽然有利于新企业发展,但是,新创企业拥有的资源较少且抵御风险的能力较差,花费较大的成本且承担巨大的风险进行较多的突破性创新,很有可能对新企业绩效产生不利影响[9]。Sainio等[10]对209家企业进行了实地调研,结果表明探索能力会激励企业追求突破性创新,但也会带来技术应用范围窄、市场定位不准确和客户价值低等方面的问题。因此,将探索型机会能力控制在适度的范围内,有利于企业获得更好的长期绩效。本研究认为探索型机会能力有助于企业发现激进式创新机会,使企业获得更多突破式创新绩效,但是过分强调对新机会的探索会带来成本过高、风险较大等问题,将探索型机会能力控制在合理范围内能够获得更好的绩效。因此,本研究提出如下假设:

H1:企业的利用型机会能力与新企业绩效之间存在倒U型关系。

H2:企业的探索型机会能力与新企业绩效之间存在倒U型关系。

创业导向被认为是企业开展创新活动或新业务所采取的一种战略决策模式,具有创新性、先动性、风险承担性等特征[11]。创业导向描述企业为了提升市场竞争力并取得良好绩效而得到组织允诺、授权和资源保证的企业内部创业意愿[12]。在新企业双元机会能力与绩效的研究中,应该重点考虑企业战略过程变量[13,14]。因此,本文将引入创业导向作为调节变量,探讨双元机会能力对新企业绩效的影响作用,对创业导向的讨论聚焦于创新性、风险承担、先动性3个维度。

(1)创新性维度的调节作用。创新性反映新企业对新产品、新思想、新管理方式等方面的支持和投入力度,体现新企业追求和把握机会的倾向[15]。创新性与新企业的产品、服务、绩效等可以很自然地联系起来,因为创新性战略导向可以激励企业把握新机会。在创新性战略导向下,新企业通过对双元机会能力的应用会取得良好绩效,因为企业可以充分利用双元机会能力以响应对创新性的需求。具有较强创新性的新企业不仅会很好地开发现有资源,更会积极探索新方向以期寻找机会促进企业绩效提升[16]。对于重视创新性的新创企业而言,可以有效利用双元机会能力,促进企业更新现有产品、拓宽现有市场,同时使企业不断研发新技术、新产品,既可以改善高水平利用型机会能力所带来的弱柔性问题,又可以避免高水平探索型机会能力所带来的低客户价值和风险性问题[17]。因此,本文认为创新性导向与高水平双元机会能力的交互作用会对新企业绩效产生正向影响,而且该作用会随着双元机会能力的提高而不断增强。综合以上分析,本文提出如下假设:

H3a:创新性正向调节利用型机会能力对企业绩效的影响,即企业具有较强的创新性导向时,利用型机会能力与企业绩效之间逐渐呈现正相关关系。

H3b:创新性正向调节探索型机会能力对企业绩效的影响,即企业具有较强的创新性导向时,探索型机会能力与企业绩效之间逐渐呈现正相关关系。

(2)风险承担维度的调节作用。风险承担体现了新企业对不确定性业务活动投入资源的意愿和倾向,并勇于承担行为失败所带来的可能后果。新企业建立早期面临不确定的市场环境,需要通过实施大胆的、冒险的战略来实现企业绩效[18]。在快速变化的环境下,新创企业需要具有快速开发市场机会的双元机会能力,以应对市场上的突发性变化[19]。已有研究表明,新企业冒适度的风险会产生较佳的绩效,完全规避风险和过度承担风险都会使企业绩效降低,即风险平衡是新企业的最佳选择[20]。一定水平的双元机会能力对于喜欢风险的新企业是有利的,不仅可以满足企业对冒险战略的需求,而且可以避免冒险行为带来的巨大损失。如果新企业的双元机会能力超过一定范围,则会带来不利结果。具有高水平双元机会能力的新企业相对于低水平双元机会能力的新企业,在进行创新决策时会不够慎重,冒进行动会对企业效益造成负面效应。因此,本文认为风险承担性导向正向调节双元机会能力与新企业绩效的倒U形关系,即它会强化双元机会能力与新企业绩效的倒U型关系,风险承担导向与居中水平的双元机会能力的交互作用会产生最高的新企业绩效。因此,本文提出如下研究假设:

H4a:风险承担性正向调节利用型机会能力与新企业绩效的倒U型关系,即新企业具有较强的风险承担导向时,利用型机会能力与企业绩效的倒U型关系得到显著强化。

H4b:风险承担性正向调节探索型机会能力与新企业绩效的倒U型关系,即新企业具有较强的风险承担导向时,探索型机会能力与企业绩效的倒U型关系得到显著强化。

(3)先动性维度的调节作用。先动性是指新企业为了主动适应甚至塑造所处市场环境,预先对环境进行调查和预测,并先于竞争者展开竞争行动,体现的是企业的前瞻性。先动性导向促使新创企业快速学习新的游戏规则,不断改善企业的管理经验、管理能力和财务资源状况,持续开发新技术,积极参与全球市场竞争[21]。具有较强先动性的新创企业具有对市场信号和顾客需求的快速识别能力,通过积极的市场研究,不断调整产品或者市场定位,增强技术或组织系统的灵活性等,可以有效减弱高水平利用型机会能力对市场变化反应迟钝和高水平探索型机会能力对市场定位不准确等问题[22]。先动性战略导向能促进新企业充分利用双元机会能力,改进现有技术和拓展现有市场,同时,引入新技术以及进军细分的新市场,从而提高企业绩效水平。因此,本文认为先动性战略导向与高水平双元机会能力的交互作用会对新企业绩效产生正向作用,而且该作用会随着双元机会能力的提高而不断增强。因此,本文提出如下假设:

H5a:先动性正向调节利用型机会能力对新企业绩效的影响,即新企业具有较强的先动性导向时,利用型机会能力与企业绩效之间逐渐呈现正相关关系。

H5b:先动性正向调节探索型机会能力对新企业绩效的影响,即新企业具有较强的先动性导向时,探索型机会能力与企业绩效之间的关系逐渐呈现正相关。

图1理论研究模型

Li[23]认为新企业与成熟企业的分界线是8年,部分国内学者在研究中也以8年为分界线。付丙海等[24]指出,新创企业具有成立时间为8年内、开始提供市场可接受的产品或服务、度过创业前期、营业额开始增长、能进行各种创新活动、对新知识的学习能力较强等特征,并选取长三角地区成立时间在8年以内的企业作为实证研究样本。董保宝和葛宝山[20]在研究新企业风险承担与绩效的关系及机会能力的中介作用时选取东北地区成立8年以下的企业作为新企业研究样本。因此,本研究选取陕西地区成立时间在8年以内的民营新企业作为研究对象。问卷填写人员分为两类:一是新创企业的总经理或高层管理人员,二是西安电子科技大学中具有创业经历的MBA学员。为了提高回收率,充分利用人际关系,采取人员实地调研、现场填写和发送邮件的方式收集数据。调研工作持续了2个多月,共发放320份问卷,最终回收问卷229份,问卷回收率为71.6%,对回收问卷进行严格检查,剔除一部分存在缺失项目或回答不认真的无效问卷,最终得到有效问卷199份,有效回收率为86.9%。

问卷数据收集过程中可能存在共同方法偏差问题。为了控制共同方法偏差,一方面对问卷进行程序控制,在问卷设计时将内容相近的题项分开放在不同位置,试图通过题项顺序的恰当安排降低共同方法偏差;另一方面以Harman的单因子测试法通过未旋转的因子分析检验数据的同源性方法变异程度,分析结果显示主成分分析共抽取了6个因子,解释了总变异量的72.539%,其中,第一个因子只解释了22.218%,未占到总变异的30%,符合不存在共同方法偏差的判定要求,说明不存在单一因子解释大部分变异量的问题,即本研究数据的共同方法偏差问题可以忽略。

本文参考国外已有的成熟量表测量相关构念,同时,结合研究需要以及我国实际情况,在国外量表的基础上进行一定的改进,并检验其信度和效度,确保改进后的量表适合本研究。所有量表均采用李克特5级量表形式。

对于双元机会能力的测量,主要参考March[25]、He和Wong等[26]的研究,从探索性机会能力和利用型机会能力两个维度进行衡量,设计了10个题项,其中,5个题项反映改善现有产品、市场、流程的能力,5个题项反映探索新产品、新市场、新流程的能力。

关于创业导向变量的衡量,Miller[27]在研究3种创业型企业的联系时提出创业导向的3个要素:创新性、超前行动和风险承担,首次开发测量创业导向的三维构念量表。与Miller的量表不同,Covin和Slevin[28]将创业战略姿态概念定义为创新性、风险承担和先动性3个维度,开发了创业导向量表,并对该量表进行了两次改进。目前,最成熟的量表是Covin和Slevin开发的三维度9个题项的量表,国内多采用该量表作为测量创业导向的工具,本研究也采用该量表。

新企业早期发展主要关注销售净利润、收入增长率以及销售额的增加,这些指标反映新企业成长情况。Palepu等[29]认为,在企业发展早期,较高的投资回报率是反映企业成长情况的指标。因此,本文借鉴上述研究,采用销售净利润、销售增长、收入增长以及投资回报率衡量新企业绩效。

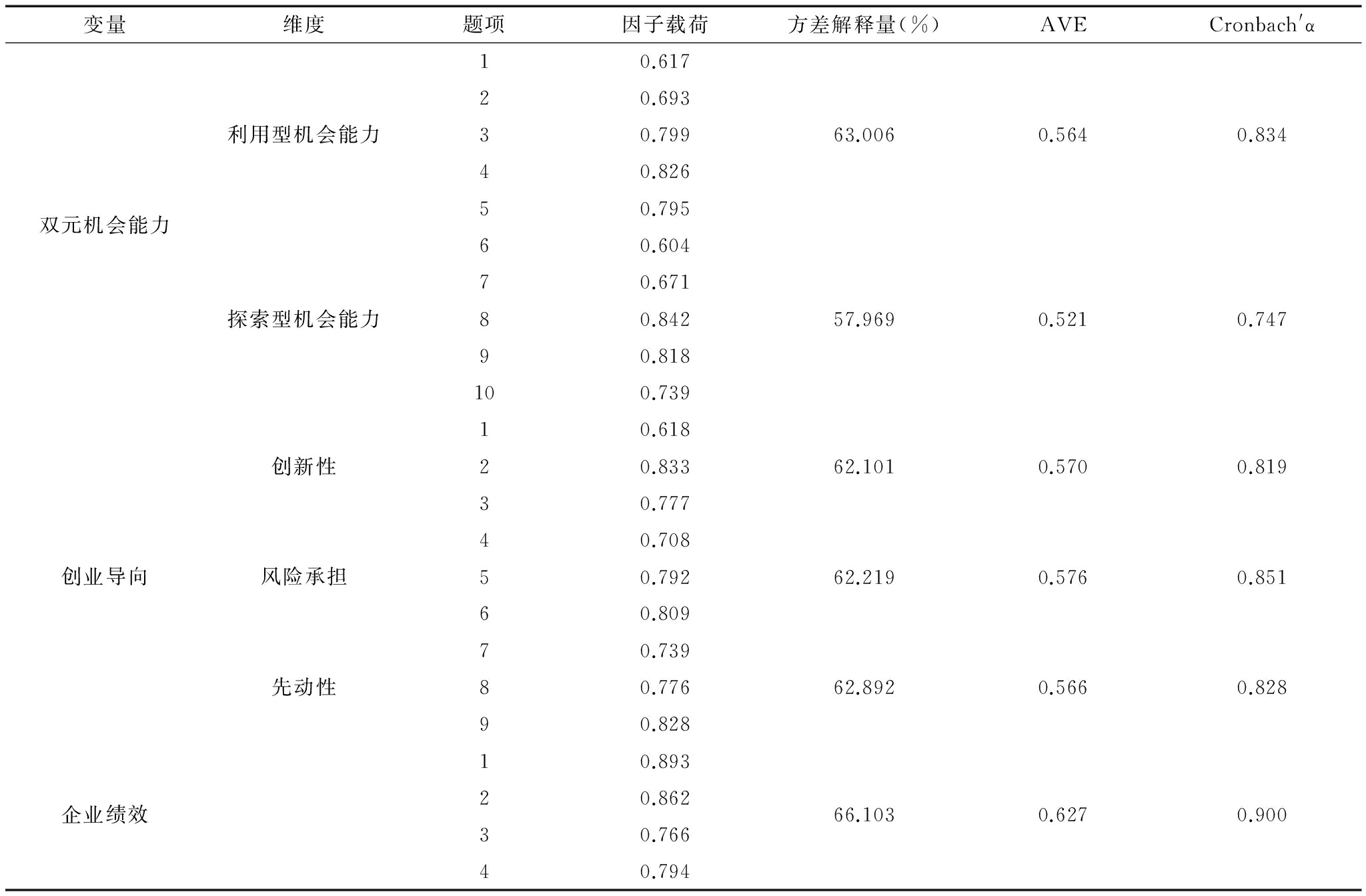

(1)信度分析。采用Cronbach′α系数检验量表信度,检验结果见表1。各变量的Cronbach′α系数都大于0.7,符合量表信度检验的标准要求,说明各变量内部均表现出良好的一致性,量表的稳定性较好。

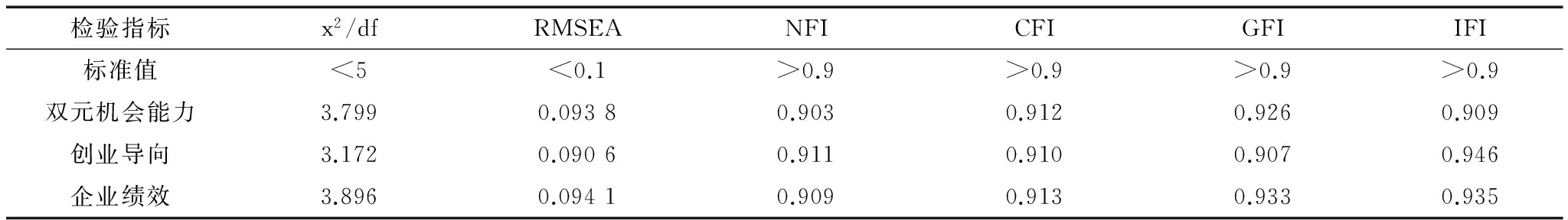

(2)效度分析。问卷效度由内容效度和结构效度组成。首先,本研究的变量测量量表均以国内外学者的成熟量表为基础,结合专家意见和预调研结果对量表的语句陈述进行修改,从一定程度上保证了问卷的内容效度。其次,本研究通过探索性因子分析和验证性因子分析检验量表的结构效度。①运用SPSS22.0对问卷数据进行探索性因子分析,结果见表1。调查问卷的KMO值为0.837,且Bartlett球形检验:![]() 数据结果符合因子分析条件,因子结构清晰。通过因子分析共提取6个因子,分别为利用型机会能力、探索型机会能力、创新性、风险承担、先动性和企业绩效。各个因子题项的载荷值均处于0.604~0.893范围内,高于0.500的标准要求,且各因子方差解释量都高于50%。因此,本研究量表的结构效度表现良好;②采用AMOS21.0对问卷数据进行验证性因子分析,双元机会能力、创业导向和企业绩效3个变量的各项检验指标情况如表2所示。由表2中分析结果可知,各变量的各项拟合指标均位于可接受的水平之上,说明3个变量均具有良好的结构效度;③利用AVE值检验变量的判别效度,在双元机会能力量表中,利用型机会能力和探索型机会能力两个维度AVE值的平方根分别为0.751和0.722,均大于二者的相关系数0.563。创业导向战略量表中,创新性、风险承担和先动性3个维度的AVE值的平方根分别为0.755、0.759和0.752,均明显大于任何两个维度之间的相关系数。因此,可认为各变量的判别效度较好。

数据结果符合因子分析条件,因子结构清晰。通过因子分析共提取6个因子,分别为利用型机会能力、探索型机会能力、创新性、风险承担、先动性和企业绩效。各个因子题项的载荷值均处于0.604~0.893范围内,高于0.500的标准要求,且各因子方差解释量都高于50%。因此,本研究量表的结构效度表现良好;②采用AMOS21.0对问卷数据进行验证性因子分析,双元机会能力、创业导向和企业绩效3个变量的各项检验指标情况如表2所示。由表2中分析结果可知,各变量的各项拟合指标均位于可接受的水平之上,说明3个变量均具有良好的结构效度;③利用AVE值检验变量的判别效度,在双元机会能力量表中,利用型机会能力和探索型机会能力两个维度AVE值的平方根分别为0.751和0.722,均大于二者的相关系数0.563。创业导向战略量表中,创新性、风险承担和先动性3个维度的AVE值的平方根分别为0.755、0.759和0.752,均明显大于任何两个维度之间的相关系数。因此,可认为各变量的判别效度较好。

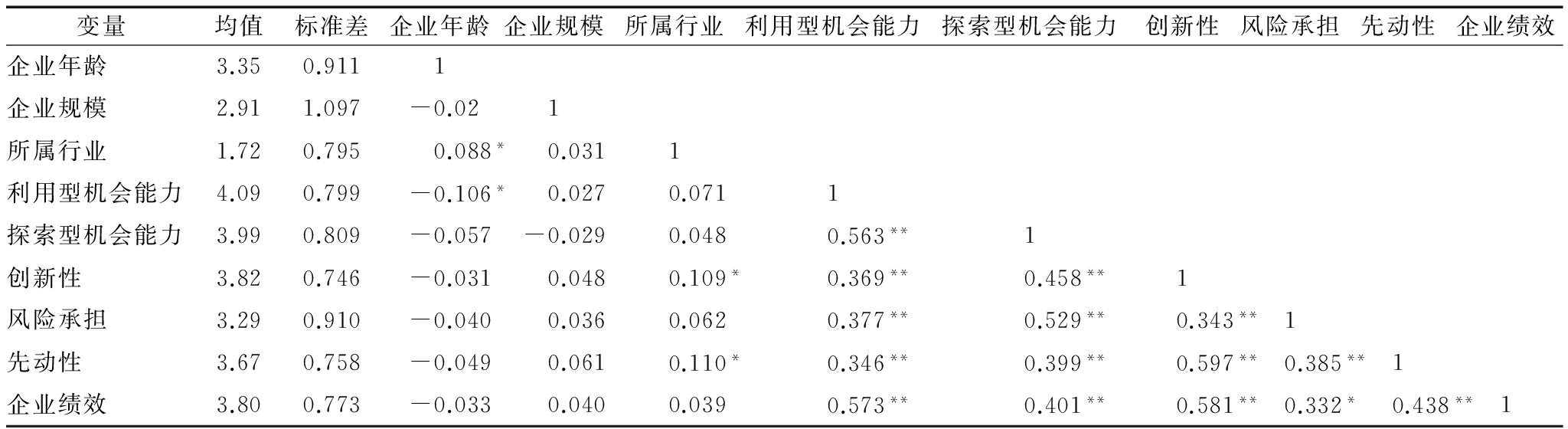

各变量的均值、标准差和变量间相关系数如表3所示。表3中各变量间两两相关系数显示,双元机会能力与企业绩效、双元机会能力与创业导向以及创业导向与企业绩效之间均呈现显著相关关系,为假设检验提供了重要依据。

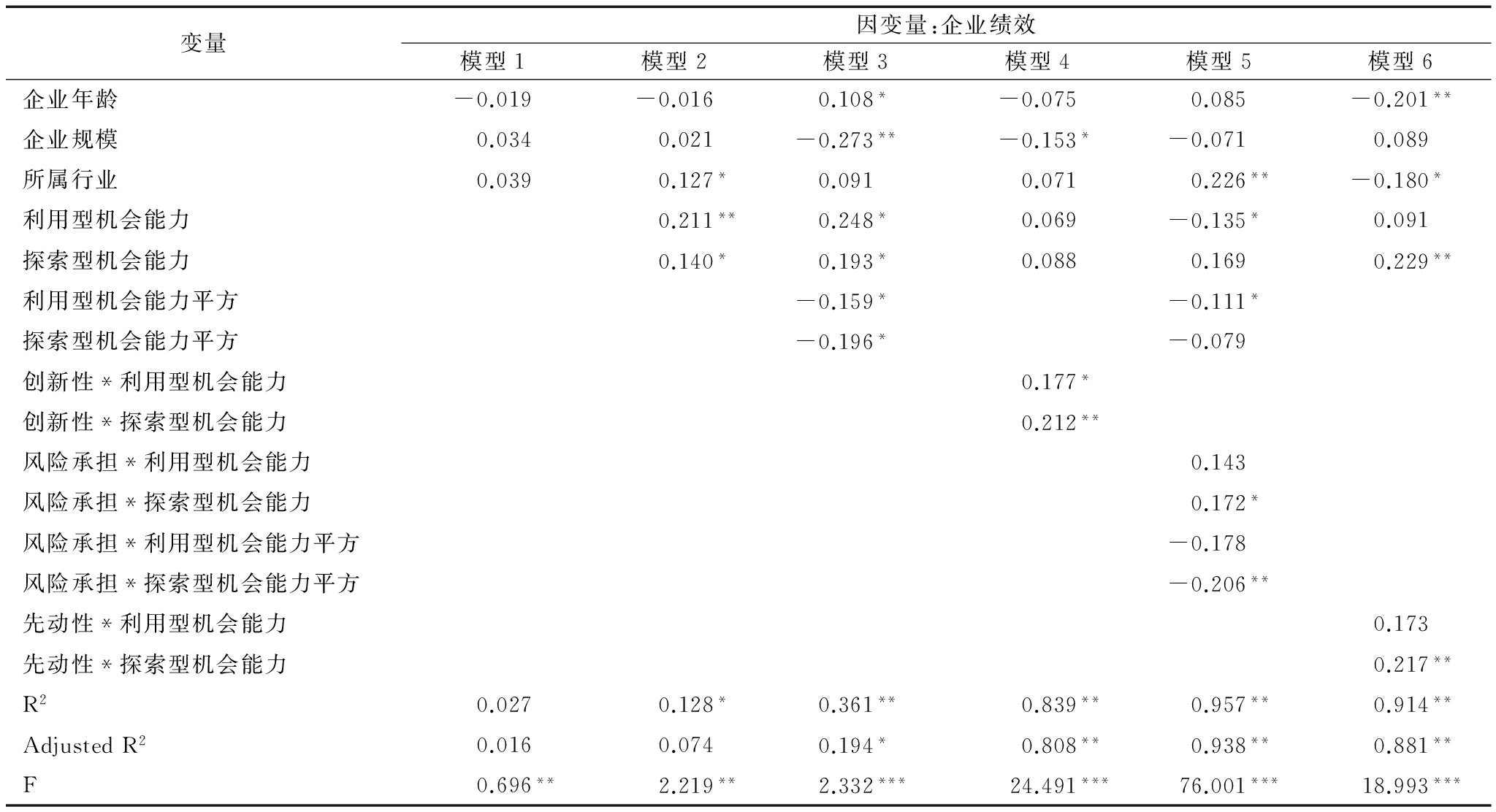

本研究采用多元层次回归分析法进行假设检验。多重共线性结果表明,各变量的VIF值均小于2,远低于临界值10,所以,变量间多重共线性问题可以忽略,适合进行多元层次回归分析。双元机会能力以及其它变量对企业绩效的层次回归结果如表4所示,其中,模型1中只加入了控制变量,是基础模型,模型2是控制变量、自变量对因变量的回归模型,回归结果显示,利用型机会能力、探索型机会能力与企业绩效有一定的相关关系(β=0.211,p<0.01;β=-0.140,p<0.05)。

表1变量结构效度与信度分析结果

注:KMO=0.829,Bartlett球形检验:![]()

表2验证性因子分析结果

表3相关系数矩阵

注:*表示p<0.05,**表示p<0.01

模型3在模型2的基础上加入利用型机会能力的平方项和探索型机会能力的平方项,检验假设H1中的利用型机会能力、H2中的探索型机会能力与企业绩效的倒U型关系。从回归结果来看,利用型机会能力及其平方项与企业绩效之间存在显著相关关系(β=0.248,p<0.05;β=-0.159,p<0.05),平方项的系数为负,证实两者之间呈现倒U型关系,因此,H1得到验证。新创企业的资源能力有限,过度开发企业现有资源会阻碍企业获得持续竞争优势,从而影响企业长期效益,适度的利用型机会能力更有利于新企业绩效。探索型机会能力及其平方项与企业绩效之间具有相关关系(β=0.193,p<0.05;β=-0.196,p<0.05),平方项的系数为负,证实二者间呈倒U型关系,因此,H2通过验证。适度的探索型机会能力能够减少企业开发新机会的成本,降低利用新机会的风险,有利于企业效益增加。

模型4-模型6检验创业导向的3个因子创新性、风险承担、先动性在“双元机会能力—企业绩效”关系中的调节作用,在模型3的基础上增加了交互项。由模型4的实证分析可知,创新性乘以利用型机会能力与企业绩效之间存在显著正相关关系(β=0.177,p<0.05),说明创新性导向正向调节利用型机会能力与企业绩效间关系(即在具有较强的创新性导向时,利用型机会能力与企业绩效间倒U型关系受到弱化直至出现正相关),因此,H3a通过验证。创新性可以激发新企业内部创新活力,创新性越强,企业内部创新氛围越强,更能激发企业有效发挥利用型机会能力,促进渐进性创新活动,提升企业效益。同样,根据模型4、模型5和模型6的结果,H3b、H4b、H5b得到验证,因为探索型机会能力与创新性的乘积β大于零且显著,探索型机会能力与风险承担乘积的平方的β值小于零且显著,探索型机会能力与先动性乘积的β值大于零且显著;探索型机会能力与新企业绩效间关系受到创新性的正向调节(即新企业在具有较强的创新性时,探索型机会能力与绩效的倒U型关系被弱化直至呈现正相关关系),探索型机会能力与新企业绩效间倒U型关系受到风险承担导向的正向调节(即新企业具有较强的风险承担导向时,探索型机会能力与绩效的倒U型关系得到强化),先动性导向正向调节探索型机会能力与新企业绩效间关系(即新企业具有较强的先动性导向时,探索型机会能力与绩效间倒U型关系被弱化直至呈现正相关关系)。

表4层次回归结果

注:*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001

本研究讨论了新企业双元机会能力与绩效的关系以及创业导向在两者之间的调节效应。研究结果表明,利用型机会能力、探索型机会能力与企业绩效间都存在倒U型关系,创业导向对双元机会能力与企业绩效间关系具有调节作用。

研究发现利用型机会能力与新企业绩效间存在倒U型关系,适度的利用型机会能力更有利于新企业获得良好绩效。利用型机会能力以新企业现有知识、技能和市场等为基础发现渐进式创新机会,是企业维持当前生存的基本能力。当新企业所处市场环境比较稳定时,利用型机会能力往往决定新企业的生存;但是,当处于快速变动的环境中时,新企业需要调整自身战略导向,探索新的商业机会,积极主动地应对快速变动的环境,而利用型机会能力会造成新企业的思维惯性,即致力于识别和开发改善产品、流程的机会,降低企业的灵活性,阻碍企业对新商业机会的发现,从而对企业绩效产生负面影响。因此,适度的利用型机会能力不仅促进新企业开发企业现有能力,而且保证企业对快速变化环境的适应能力,更有利于新企业绩效的提高。本文还发现探索型机会能力与新企业绩效之间也存在倒U型关系,新企业将探索型机会能力控制在适度的范围内能够获得更高效益。具有较强探索型机会能力的新企业能够产生潜力巨大的突破性创新,成功后可以为新企业带来巨大利润以及促进新企业成长与发展,但是,成本较高且具有很大的风险性。同时,由于探索型机会能力是为了未来出现的顾客和市场需求,会带来市场定位不准、客户价值不高等问题。因此,将探索型机会能力控制在合理的范围内,更有利于新企业获得更高的长期绩效。

创业导向对双元机会能力与新企业绩效关系的调节作用拓展了现有理论。研究发现,企业创业导向水平会影响双元机会能力诱发新企业绩效的潜在能力。在新创企业中,机会能力和企业战略决策是影响新企业成长与发展的关键要素。因此,在机会能力与新企业绩效间关系的研究中,引入战略决策模式等调节变量具有重大意义,但是,目前这方面的研究还比较缺乏。本文创造性地在机会能力与新企业绩效间关系的研究中引入创业导向作为调节变量,研究发现创业导向的3个维度对机会能力与新企业绩效间关系的调节作用不同。创新性对利用型机会能力、探索型机会能力与新企业绩效间关系具有正向调节作用;创业导向的风险承担性会强化探索型机会能力与新企业绩效间倒U型关系;先动性对探索型机会能力与新企业绩效间关系具有正向调节作用。这说明在不同的创业导向战略模式下,双元机会能力将发挥不同的作用和潜力,创业导向战略需要与能力相匹配才能获得更好的绩效。另外,创业导向不同维度具有不同调节效应,这为企业创业导向研究中一直存在的各维度是否相互独立的问题提供了一定的实证支持,间接证明创业导向是一个各维度互相独立的构念,这一发现对创业导向战略理论是一项重要贡献。

本研究的理论贡献体现在以下3个方面:①应用双元组织理论和机会能力理论创造性地提出了双元机会能力,并界定了利用型机会能力和探索型机会能力的内涵,丰富了机会能力的理论研究;②突破了已有研究对机会能力与企业绩效之间线性关系的研究框架,通过分析利用型机会能力、探索型机会能力的特征以及与新企业发展的联系,提出并验证了利用型机会能力、探索型机会能力与新企业绩效的倒U型关系,这一结果在一定程度上发展了机会能力与新企业绩效间关系的研究。而且,为新企业构建机会能力提供了理论指导;③在研究双元机会能力与新企业绩效间关系的基础上引入创业导向战略作为调节变量,发现创业导向的3个维度对双元机会能力与新企业绩效间关系具有不同的调节作用。这一结果不仅为创业导向的3个维度是否独立的争论性问题提供了支持,而且丰富了创业导向理论,为企业配置与创业导向战略相匹配的双元机会能力提供了理论支持。

本研究对管理实践也具有重要启示。在动态且竞争激烈的市场环境下,新创企业需要具备开发创新机会的能力,通过双元机会能力寻找创新机会是新创企业生存与成长的关键。而且,企业为了实现长期发展以及获得更高绩效,需要保持适度的利用型机会能力和探索型机会能力。利用型机会能力可以使新企业获得短期效益,是企业持续发展的基础,而探索型机会能力可以使新企业不断引领市场,使企业获得长期竞争优势。此外,企业要改善绩效,仅仅依靠企业的双元机会能力还不够,还要注意发挥创业导向的战略选择作用,将双元机会能力与创业导向战略相匹配。对于双元机会能力适中的企业,需要塑造高水平的风险承担性,勇于承担风险,才能提高企业绩效。而对于双元机会能力高的企业,要特别注意提高企业的创新性和先动性,因为创新性和先动性会减弱高水平双元机会能力带来的弊端。

本研究尚存在以下局限:①样本局限于陕西地区,这可能影响研究结论的普适性,未来研究可以拓宽调研地域范围,以检验和完善本文结论;②双元机会能力对新企业绩效的作用具有一定的时滞性,而且创业导向战略对企业长期绩效的影响大于其短期效益。因此,未来研究可以尝试采用动态跟踪调研的方法,开展时序性研究,这样可能使研究结果更具有说服力。

参考文献:

[1] GEDAJLOVIC E,Q CAO,H ZHANG.Corporate shareholdings and organizational ambidexterity an high-tech smes:evidence from a transitional economy[J].Journal of Business Venturing,2012,27(6):652-665.

[2] KEMELGOR B H.A comparative analysis of corporate entrepreneurial orientation between selected firms in the Netherlands and the USA[J].Entrepreneurship & Regional Development,2002,14(1):67-87.

[3] PIETERSE A N,D V KNIPPENBERG,P V GINKEL.Diversity in goal orientation,team reflexivity,and team performance[J].Organizational Behavior & Human Decision Processes,2011,114(2):153-164.

[4] RICHARD O C,K CHADWICK.Cultural diversity in management,firm performance,and the moderating role of entrepreneurial orientation dimensions[J].Academy of Management Journal,2004,47(2):255-266.

[5] KOSTOPOULOS K C,N BOZIONELOS.Team exploratory and exploitative learning:psychological safety,task conflict,and team performance[J].Group & Organization Management,2011,36(3):385-415.

[6] CHANDY R K,G J TELLIS.Organizing for radical product innovation:the overlooked role of willingness to cannibalize[J].Journal of Marketing Research,1998,35(4):474-487.

[7] LIU Y,Y LI,Z WEI.How organizational flexibility affects new product development in an uncertain environment:evidence from China[J].International Journal of Production Economics,2009,120(1):18-29.

[8] GASSMANN O,B WIDENMAYER,M ZESCHKY.Implementing radical innovation in the business:the role of transition modes in large firms[J].R&D Management,2012,42(2):120-132.

[9] MUDAMBI R,T SWIFT.Knowing when to leap:transitioning between exploitative and explorative R&D [J].Strategic Management Journal,2014,35(1):126-145.

[10] SAINIO L M, P RITALA, P HURMELINNA-LAUKKANEN.Constituents of radical innovation—exploring the role of strategic orientations and market uncertainty[J].Technovation,2012,32(11):591-599.

[11] ANTONCIC B,R D HISRICH.Intrapreneurship:construct refinement and cross-cultural validation[J].Journal of Business Venturing,2001,16(5):495-527.

[12] WALEGA A.Routines do matter:role of internal communication in firm-level entrepreneurship[J].Baltic Journal of Management,2015,10(1):119-139.

[13] 陈守明,李汝.双元性技术战略与企业绩效关系研究——基于我国电子信息制造业的实证研究[J].科技进步与对策,2013,30(9):70-74.

[14] 彭正龙,何培旭,李泽.双元营销能力平衡、战略地位优势与新创高技术服务企业绩效[J].管理科学,2015,28(3):115-129.

[15] LUMPKIN G T,G G DESS.Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance[J].Academy of Management Review,1996,21(1):135-172.

[16] MENGUC B,S AUH.The asymmetric moderating role of market orientation on the ambidexterity-firm performance relationship for prospectors and defenders[J].Industrial Marketing Management,2008,37(4):455-470.

[17] PARIDA V,T LAHTI,J WINCENT.Exploration and exploitation and firm performance variability:a study of ambidexterity in entrepreneurial firms[J].International Entrepreneurship & Management Journal,2016(7):1-18.

[18] DESS G G,G T LUMPKIN.The role of entrepreneurial orientation in stimulating effective corporate entrepreneurship[J].Academy of Management Executive,2005,19(1):147-156.

[19] LI Y,et al.Ambidextrous organizational learning,environmental munificence and new product performance:moderating effect of managerial ties in China[J].International Journal of Production Economics,2013,146(1):95-105.

[20] 董保宝,葛宝山.新企业风险承担与绩效倒U型关系及机会能力的中介作用研究[J].南开管理评论,2014,17(4):56-65.

[21] PENG M W, P S HEATH. The growth of the firm in planned economies in transition:institutions,organizations,and strategic choice[J].Academy of Management Review,1996,21(21):492-528.

[22] HUGHES M,R E MORGAN.Deconstructing the relationship between entrepreneurial orientation and business performance at the embryonic stage of firm growth[J].Industrial Marketing Management,2007,36(5):651-661.

[23] LI H,ATUAHENE-GIMA K.Product innovation strategy and performance of new technology ventures in China[J].Academy of Management Journal,2001,44:1123-1134.

[24] 付丙海,谢富纪,韩雨卿.创新链资源整合、双元性创新与创新绩效:基于长三角新创企业的实证研究[J].中国软科学,2015(12):176-186.

[25] MARCH J G.Exploration and exploitation in organizational learning[J].Organization Science,1991,2(1):71-87.

[26] HE Z L,P K WONG.Exploration vs.exploitation:an empirical test of the ambidexterity hypothesis[J].Organization Science,2004,15(4):481-494.

[27] MILLER D.The correlates of entrepreneurship in three types of firms[J].Management Science,1983,29(7):770-791.

[28] COVIN J G,D P SLEVIN.Strategic management of small firms on hostile and benign environments[J].Strategic Management Journal,1989,10(1):75-87.

[29] PALEPU G,HEALY M,BERNARD L.Business analysis and valuation:using financial statements[M].South-Western College Publishing,Cincinnati,2000.

Du Yueping,Wang Huanhuan

(School of Economics and Management, Xi'an Electronic and Science University, Xi'an 710126, China)

Abstract:Performance of New Venture depends very much on opportunity competence, while the mechanism of the effect has remained to be explored, examined and identified. Reviewing the existing research, the paper builds up a conceptual model of relationship between ambidextrous opportunity competence and the performance and the moderating effect of entrepreneurial orientation according to theoretical researches. What's more, multiple hierarchical regression method are employed to analyze the data collected from 236 mature enterprises in Shannxi Province. The results of analysis are as following: there is an inverted U relationship between exploitative opportunity competence and the performance of new venture; there is an inverted U relationship between explorative opportunity competence and the performance of new venture; entrepreneurial orientation has a moderating effect on the relationship between ambidextrous opportunity competence and enterprise performance, and different dimensions of entrepreneurial orientation have a different regulation in direction. The conclusion will guide enterprises to build up ambidextrous opportunity competence and entrepreneurial orientation strategy in order to achieve higher growth and development of new venture.

Key Words:Ambidextrous Opportunity Competence; New Venture Performance; Entrepreneurial Orientation; New and Private Ventures

DOI:10.6049/kjjbydc.2017050207

中图分类号:F272.2

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2018)08-0076-08

收稿日期:2017-07-18

基金项目:国家自然科学基金项目(71472144)

作者简介:杜跃平(1958-),男,四川邛崃人,西安电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师,研究方向为技术创新与战略管理;王欢欢(1989-),女,河南周口人,西安电子科技大学经济与管理学院硕士研究生,研究方向为技术创新管理。

(责任编辑:万贤贤)