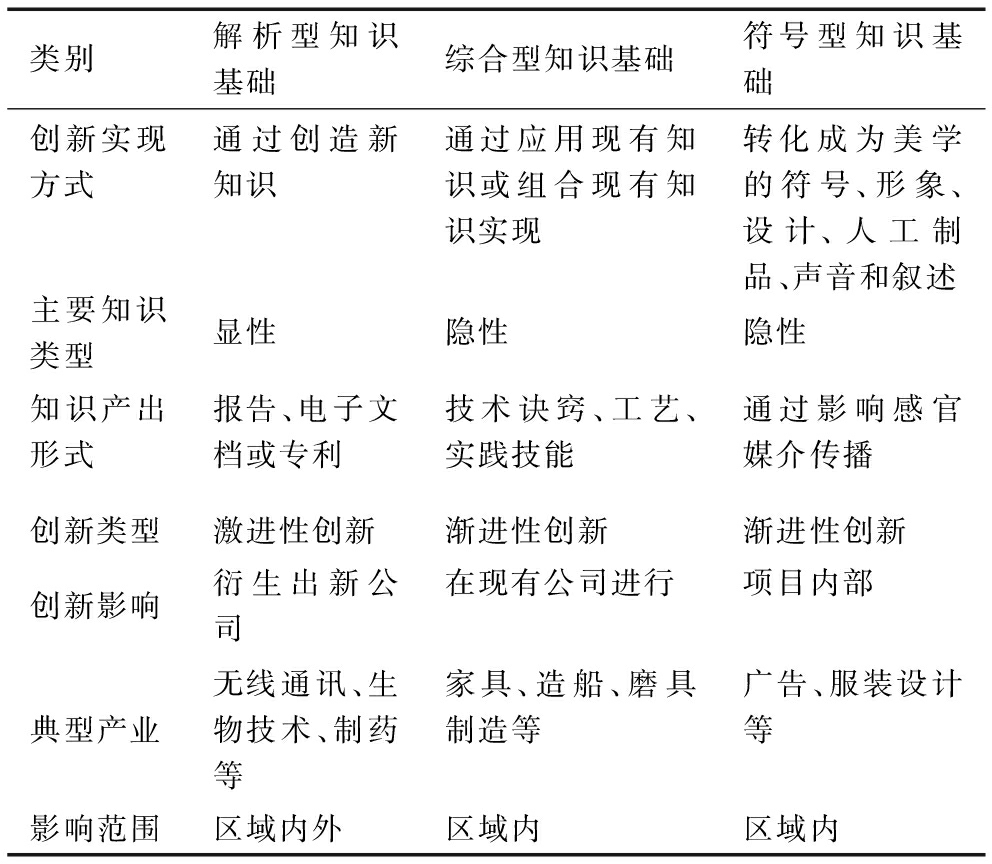

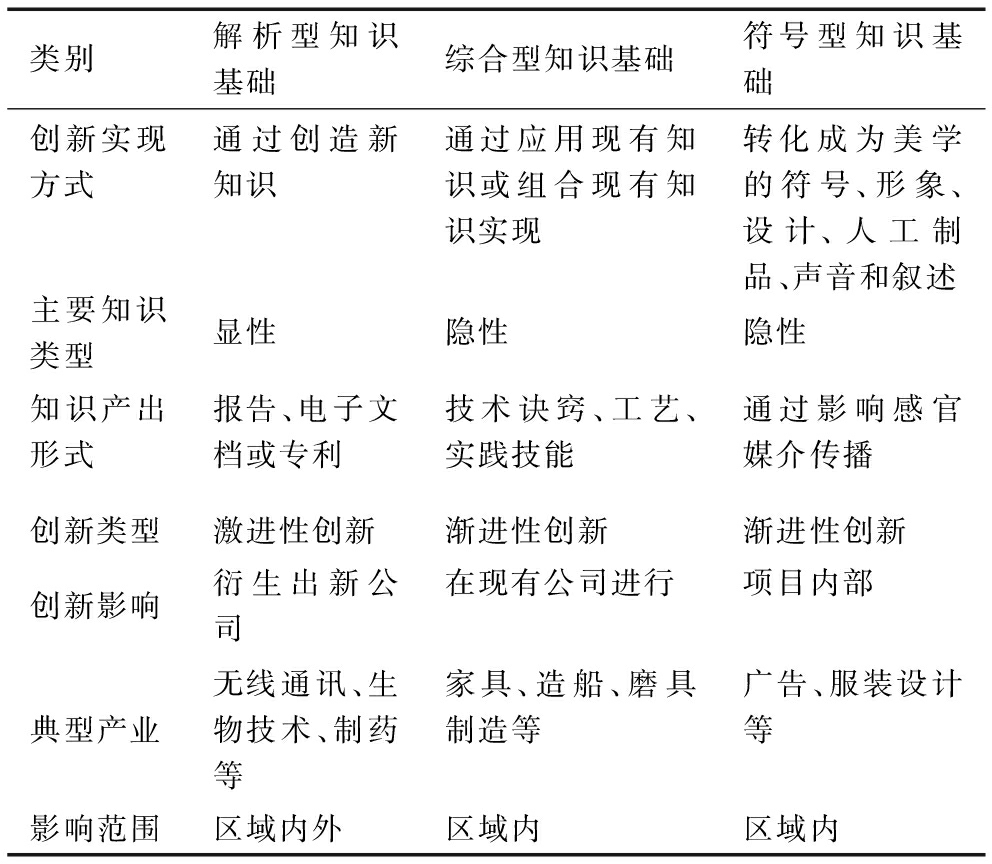

表13类产业知识基础比较

类别解析型知识基础综合型知识基础符号型知识基础创新实现方式通过创造新知识通过应用现有知识或组合现有知识实现转化成为美学的符号、形象、设计、人工制品、声音和叙述主要知识类型显性隐性隐性知识产出形式报告、电子文档或专利技术诀窍、工艺、实践技能通过影响感官媒介传播创新类型激进性创新渐进性创新渐进性创新创新影响衍生出新公司在现有公司进行项目内部典型产业无线通讯、生物技术、制药等家具、造船、磨具制造等广告、服装设计等影响范围区域内外区域内区域内

李美桂1, 赵兰香2, 姚升保3, 陈 锐1

(1.中国科协创新战略研究院,北京 100012;2.中国科学院科技战略咨询研究院,北京 100190;3.中南财经政法大学,湖北 武汉 430064)

摘 要:产业知识基础发展现状评析是科技创新中心发展决策的重要依据。在对解析型、综合型、符号型3类产业知识基础进行分类辨析的基础上,分析了不同类型产业知识基础对科技创新中心的推进路径及其发展策略,并以北京科技创新中心为例,对北京产业知识基础进行分类测算和评析。研究结果显示:解析型知识基础与城市经济发展水平有较强关系,符号型知识基础与其它类型产业知识基础的相关性较弱,一般需要转型的城市相对来说综合型知识基础水平较高。相对于全国大多数城市,北京综合型、解析型和符号型3类知识基础均较强,1998-2014年呈现出逐渐上升态势,但仍需继续强化解析型知识基础和符号型知识基础产业。

关键词:科技创新中心;产业知识基础;综合型知识基础;解析型知识基础;符号型知识基础

19世纪80年代,全球科技创新中心随着科技创新的不断突破而逐步发展起来。科技创新中心是全球创新网络中枢纽性节点城市,是世界创新资源集聚中心和创新活动控制中心,是一个国家或地区综合科技实力的代表和核心依托,成为知识经济全球化时代大国转变增长模式、提升综合国力的战略支点。谁拥有世界级的科技创新中心,谁就能最大程度地吸引全球创新要素,从而在国际竞争中获得战略主动权。因此,科技创新中心成为许多国家和地区应对新一轮科技革命和增强国家竞争力的重要举措。

科技创新中心发展离不开所在区域的产业知识基础。因此,科技创新中心建设过程也是增进区域产业知识基础的过程。产业知识基础发展现状判定,是完善产业知识基础和制定科技创新中心决策的重要依据。本文将从两个方面展开产业知识基础评析:一是产业知识基础与科技创新中心的相互关系,二是产业知识基础发展现状评析,其中,针对每一类产业知识发展现状的实证测算是研究基础。

基于经济发展和创新视角,知识基础的概念最早由Asheim和Gertler[1]提出,是指为实现区域或国家、产业、公司等技术创新或经济发展等目标而具备的战略性资源,是在某一行业、领域或范围中用于生产的性质相同的不同组织之间可以共用、共享的基础信息,可以跨技术、跨参与者和跨产业进行配置,是影响创新的重要因素[2]。知识基础会因为产业部门的不同而不同[3-7],产业—技术—学科的知识基础观点认为,现代创新强调产业共享特定的科学参数与技术参数,关于技术功能、表现特性、产品材料的应用等,有共享的智力理解,这部分知识基础是公共的,知识和实践形成产业内所有公司的表现,即产业知识基础[8]。牛盼强等[9]进一步给出产业知识基础的定义:为联系产业与知识创造,在产业中相同类型的知识创造组织之间可以共享、共用的基础性信息或知识。

区域创新体系建设与产业知识基础密切相关,对于不同类型产业知识基础需要采取不同发展策略,对以综合型知识基础为主的产业应重点支持和加强对于现存产业专业知识的本地化学习,对以解析型知识基础为主的产业,其核心是促进创新活动的产生,应加强产业大学之间的系统合作和互动[5]。在当今开放创新环境下,解析型相对于综合型知识基础更有利于全球创新网络构建[10]。随着文化产业的兴起,符号型知识基础也被提出[11-12]。张洪阳[13]根据产业知识基础的种类、特征,将区域创新系统划分为集聚期(产业知识基础往往比较单一)、交互期(由于多样化产业的引入,区域知识不再以单一产业为主导,而是具有一定的多样性)、融合期(区域产业以一种或两种知识类型的产业为主,另一种知识类型产业渐进融合)和多样期(3种类型知识产业相互渗透、相互关联)4个阶段,并分析了区域创新体系发展不同阶段的产业知识基础发展策略。

作为一种进化到顶级状态的区域创新体系[14],科技创新中心依赖于产业知识基础。牛盼强[15]指出,上海全球科创中心建设需要其产业知识基础与制度环境相协调,并结合解析型和综合型知识基础的特点,分析了经济制度环境、社会文化制度环境等对两类产业知识基础的影响作用。

基于已有研究基础,目前将产业知识基础与科技创新中心结合起来的研究还比较少。科技创新中心实质是全球化、开放创新条件下,由高校、科研机构、企业、政府等不同创新主体构成的区域创新体系,是知识的生产、扩散和利用体系。公司、产业、区域创新都依赖于其特有的知识基础,同理,科技创新中心发展也依赖于其知识基础。企业创新主体地位的确立,使得企业成为科技创新中心发展的关键,然而,企业知识基础过于微观,而选择产业知识基础既能体现创新的本质属性,又能体现科技创新中心发展的总体进程。科创中心建设中,如何完善产业知识基础值得关注,而完善产业知识基础的关键在于首先要对产业知识基础进行评析。产业知识基础实证测算分析是科技创新中心产业知识基础评析的重要依据,本文以北京科技创新中心为例,对其产业知识基础分类进行实证测算和分析,首次从科技创新中心建设的视角研判北京不同种类产业知识基础现状,并将面向科技创新中心建设的产业知识基础研究推进到定量化测度与分析层面。

根据知识创造方式不同,产业知识基础可划分为3种不同类型,即解析型知识基础、综合型知识基础和符号型知识基础[5,16-17]。

解析型知识基础主要存在于这样一种产业环境:科学知识非常重要,知识创造通常基于认知、推理过程或正式模型,大学、产业之间以及各自网络联系比其它类型知识基础更为频繁,其投入和产出以显性知识为主[18-19],产出形式主要是报告、电子文档或专利,产出影响范围较为广,知识传播很少受地理距离的限制,可以在全球范围内进行网络配置[20-21]。知识应用多产生新的产品或者工艺,比其它类型知识更容易产生激进性创新。知识创造成果往往能促进新企业或衍生公司的出现,代表性产业有无线通讯、电子技术、遗传学、生物技术和信息技术、农业—生物技术、生物技术、光子学、制药等[20]。

综合型知识基础存在于这样的产业环境中:创新主要通过对现有知识的创造性应用或新组合而产生[22]。知识通常用于解决特定问题,主要在测试、试验、基于计算机的模拟仿真或者实际工作中通过归纳产生,干中学、用中学和互动中学是知识获取的主要方式[5],产出通常是一次性的或者小批量的,产出形式主要是技术诀窍、工艺、实践技能,以隐性知识为主。这类创新大多发生在现有企业或区域,以渐进性产品或工艺创新为主导,突破性不强。其代表性产业有家具、食品、设备安装使用工程、专门高级工业机械、造船、化学、磨具制造等[20]。

符号型知识基础即象征型知识基础,是随着日趋重要的文化创意产业而产生和发展起来的[11-12]。符号型知识基础存在的产业环境如下:致力于新的思想和形象,而非实际的物理生产过程[16],竞争从产品“使用价值”转变到品牌的“符号价值”;知识被吸收和转化成为美学的符号、形象、设计、人工制品、声音和叙述,而对符号、图像、设计和文化制品的深刻理解与特定的社会群体习惯、规范和“日常文化”等紧密相连性[16],以隐性知识为主,一般限于区域内传播;生产多是通过项目形式进行组织,临时性较强,创新模式也相对灵活,以渐进性创新为主,主要行业包括媒体、时尚、广告、服装设计、建筑和工业设计咨询[23-24]。

表13类产业知识基础比较

资料来源:根据参考文献[18]-[24]整理而得

产业知识基础是创新的基础,也是影响科技创新中心发展的决定性因素。3类产业知识基础既相互区别,又相互联系,共同推进科技创新中心建设顺利进行。

2.2.1 三类产业知识基础对科技创新中心推进路径的差异性

产业知识基础类型不同,对科技创新中心的推进路径也不同,具体分析如下:

解析型知识基础创新主要产生于知识创造阶段,以激进性创新为主;其投入和产出的主要知识类型是显性知识,传播和创新不受地理空间限制,因此,可以在跨区域的范围内学习和交流领先的知识与技术,为科技创新中心发展提供源源不断的知识来源。解析型知识基础对科技创新中心建设的推进主要从两方面进行:①通过激进性创新,促使科技创新中心知识基础快速增加或转向,从而推动科技创新中心快速发展,尤其当科技创新中心内产业知识基础处于锁定状态或不具竞争力时,常常需要激进性创新改变产业发展状态;②解析型知识基础产业涉及的科学知识既不依赖于特定地理条件,也不依赖于当地文化社会背景,知识交流和合作可以跨区域进行。因此,通过引入科技创新中心以外的先进知识,即外生冲击,改变区域内产业知识基础停滞不前的状态。例如,跨国公司的引入往往可以改变整个地区的组织制度和组织结构,进而影响产业知识基础在区域创新系统中的交互配置创新趋势。

综合型知识基础产业创新主要通过对现有知识的创造性应用或新组合而产生,以渐进式创新为主,多集中于应用性研究。综合型知识基础以隐性知识为主,相同的制度环境、文化背景等较易促进彼此之间互动学习和知识交流,因此,学习或是在同一个区域内发生,或是在具有具有社会邻近性的不同区域间产生。综合型知识基础对于科技创新中心建设的推进主要体现在促进本地或者制度、认知和社会邻近性的不同区域间知识交流和传播,通过知识应用产生渐进式创新,推动产业发展,从而推动科技创新中心建设顺利进行。综合型知识基础是区域创新网络存在的主要形式。

符号型知识基础作为不断兴起的文化创意产业的主要知识基础类型,与产品的艺术、美学特征相联系,通过不同形式的表达加速知识传播,主要是知识传播阶段的创新。符号型知识基础基于项目的合作较多,参与者与大量潜在合作伙伴接触,建立人际网络,通过限时项目紧密相连,项目结束后又转换到其它项目,因此,临时性较强,模式相对灵活,以阶段式创新为主。符号型知识基础对于科技创新中心建设的推进路径主要通过多个项目合作,参与者之间的联接不断丰富扩展,演变成相当庞大的知识合作和交流网络,在这个网络中,参与者靠自身知识累积,不断提高知识传播技能和能力,从而推动产业发展和科技创新中心建设顺利进行。随着人们需求的不断增加,符号型知识基础已经成为科技创新中心发展不可或缺的部分。

2.2.2 三类产业知识基础对科技创新中心推进路径的协同性

随着全球化、知识化的发展,产业知识基础越来越呈现出融合、协同发展态势。相关研究显示,不同种类知识基础相互促进和融合,比单一地依赖于一种产业知识基础的地区更具有创新优势[25]。一个产业的发展也不再仅仅需要某一种产业知识基础,而需要兼具几种产业知识基础。

对于解析型产业来说,创新主要发生在知识生产阶段,以根本性创新为主,综合型知识的融入增加了知识应用方面的创新,将更加促进产业实力和创新能力发展;符号型知识的融入,将促进知识传播方式创新,并且有利于提升其文化内涵,突出区域创新特色。因此,解析型产业需要综合型知识基础和符号型知识基础来不断完善与提升。

对于综合型产业来说,知识主要用于解决当前客户和供应商之间出现的各种问题,以渐进性创新为主。综合型知识为主的产业中,符号型知识的融入可以提升产品文化内涵,加速创新传播。同时,综合型产业知识长期积累会形成路径依赖,或遇到技术瓶颈。因此,需要解析型知识基础产生的激进性技术或外域知识的融入,使得综合型知识产业突破原有技术轨道,打破这种状态,促进产业跨越式发展。

符号型产业致力于新的思想和形象,知识被吸收和转化成为美学的符号、形象、设计、人工制品、声音和叙述,注重知识传播方式方面的创新。符号型产业中知识创造为主的解析型知识基础和知识应用为主的综合型知识基础的融入,将更能体现对文化领域的解读,促进本地符号型产业多元化、跨越式发展。

综上所述,产业发展若兼具几种产业知识基础将更具发展优势,集聚了解析型、综合型和符号型3类产业知识基础且发展较为均衡的科技创新中心,则能融合知识生产、知识应用和知识传播3个方面创新技术优势。因此,区域内产业技术更为先进,科技创新资源配置更为合理,大学和当地产业间联系更为成熟、更为系统,通常能够实现更有效的合作,科技创新中心建设优势也较为显著。

产业知识基础决定创新系统知识创新的本质,是科技创新中心的创新核心,3类产业知识基础既相互区别又相互联系,协同推进科技创新中心建设顺利进行。然而,产业创新同样依赖于区域,不同产业知识基础对应的科技创新中心发展需求不同。

对于解析型知识基础的产业,研发处于重要地位。高等院校等科研机构的作用非常重要,尤其是作为技术革新和技术研发重要机构之一的研究性大学,一直处于知识生产的核心地位,也是不可或缺的新知识的有力传播组织。对于解析型知识基础的产业,政府的作用相对较弱,其主要提供良好的创新环境,培育灵活的创新系统,使科技创新中心更好地利用外域知识资源,并通过科技孵化器或大学科技园等组织推进产业界与大学、科研机构开展更加系统紧密的合作[16]。

对于综合型知识基础为主的产业,知识基础的角色主要在于为特定产业提供实际服务和短期问题解决方案,由于区域主导的知识——隐性知识,源于地理邻近性,创新政策应支持和强化行业内本地化学习,也就是基于粘性知识推进技术创新沿着既有轨道前行[16]。然而,单一的综合型知识积累容易出现技术锁定现象。因此,政府除支持和强化行业内具有行业特点的本地化学习,促进企业间、企业和大学间交流外,还应改善创新环境,实施更加开放、包容的政策,以保持一定的知识外生冲击,避免路径依赖。

对于符号型知识基础的产业,由于知识依赖于本地环境,对企业员工的创造力要求较高,因此,应充分考虑本地区域禀赋,培育适合文化产业生存的土壤,注重政府对文化产业的扶持,培育产业集群,营造良好的交流和沟通氛围[16]。同时,应注重人才的创新艺术能力培养,引进域外关键人才,为区域内知识累积提供外生冲击。

2014年2月25日,习近平总书记考察北京工作时强调,要坚持和强化北京科技创新中心的功能。北京具有全国知名高校、科研院所、新兴科研机构聚集、创新政策先行先试、独特的创新创业孵化模式以及创业投资机构集中等优势,优质的创新资源和优越的创新环境为其产业知识基础发展提供了强大的基础。然而,值得关注的是:其产业知识基础发展现状如何?欲加强其科技创新中心功能,产业知识基础该如何完善?

对产业知识基础进行测算是研判产业知识基础现状的定量分析途径。本文对于北京产业知识基础的测度评价主要从两方面进行:①北京3类产业知识基础值与全国其它省会城市、直辖市(省会城市和直辖市一般是一个省内资源较为集中、发展较好的区域,更具有代表性)进行横向空间对比,分析其发展现状;②对北京产业知识基础进行纵向对比,以了解北京地区3类知识基础近些年发展趋势,并根据这两方面的测算结果评析北京产业知识基础发展现状。

3.1.1 模型介绍

产业知识基础测量指标较多,需要把多指标转化为总的单指标进行评价。基于数据可得性,本文对于产业知识基础的测量只是一个大致的测算和比较,因此,选择简单的线性规划模型:

(1)

其中,ωj为各指标权重,ωj≥0,j=1,2,3,...,![]() 利用熵值法确定权重,熵值法是一种根据各项观测值所提供信息量多少确定指标权重的方法。熵值法避免了主观赋值法的弊病,曾被相关学者用于产业知识基础权重的确定[13][26]。计算步骤如下:

利用熵值法确定权重,熵值法是一种根据各项观测值所提供信息量多少确定指标权重的方法。熵值法避免了主观赋值法的弊病,曾被相关学者用于产业知识基础权重的确定[13][26]。计算步骤如下:

(1)先计算第j项指标下第i个系统的特征比重,即原始指标的归一化处理,计算公式为:

(2)

其中,xij为原始指标值。

(2)计算第j项指标下的熵值ej:

(3)

其中,k>0, ln为自然对数,ej≥0。如果xij对于给定的j全部相等,那么![]() 此时ej取极大值,即:

此时ej取极大值,即:

(4)

若设k=1/ln(1/m),有0≤ej≤1。

(3)计算指标xj的差异性系数。对于给定的j,xij差异性越小,则ej越大,当xij全部相等时,ej=emax=1[k=1/ln(m)],此时对于系统间的比较,指标xj毫无作用;xij差异性越大,ej作用越小,指标对于系统的比较作用越大。因此,定义差异系数gi=1-ei。所以,gi越大,指标就越重要。

(4)定义权重。利用熵值法估算各指标权重,其本质是利用该指标信息的价值系数进行计算,其价值系数越高,对评价的重要性就越大(或对评价结果的贡献越大)。最后,可以得到第j项指标的权重:

(5)

其中,wj为归一化的权重系数。

3.1.2 指标选取

产业知识基础产出形式既包含隐性知识也包括显性知识,隐性和显性知识的学习与交流意味着知识必须嵌入到个体中去,并以个人技巧、经验等形式表现[27]。人是知识的载体,因此,可采用劳动力作为衡量区域产业知识基础的指标,劳动力总量指标是年均从业人数,劳动力核心指标是研究与试验发展人员全时当量数。区域知识不仅与劳动力投入有关,还与资本投入和社会经济财富成正比关系[28]。资本投入可以促进共享基础信息和知识增加,资本投入总量指标是资产总计,核心指标是研究与试验发展经费内部支出。产出反映生产部门生产经营活动的价值成果,是劳动成果的价值量表现,可以在一定程度上反映知识价值。产出总量指标是总产值,核心指标是专利。

高素质人才比重较高的产业,产业知识基础相对较好[26]。针对这一假设,分别选择核心指标和总量指标进行测算,结果显示,选择专利数、有研究与试验发展活动的企业数、研究与试验发展人员全时当量数、研究与试验发展经费内部支出这几个能代表高质量产业知识基础的指标测算结果与选择年均从业人员数、资产总计和总产值3个总量指标的结果一致。高质量的产业知识基础指标,由于数据可得性限制,横向空间对比只能选择15个城市,纵向时间对比只能选择2009-2014年5年数据,并且符号型知识基础值无法计算。

综上所述,本文最终选择年均从业人员数、资产总计和总产值3个总量指标计算产业知识基础。

关于产业选择,本文对各省会、自治区内首府、直辖市综合型知识基础为主的产业知识基础值进行测算,作为各省会、自治区的首府、直辖市的综合型知识基础值,以此类推,得到解析型知识基础值和符号型知识基础值[13,26]。

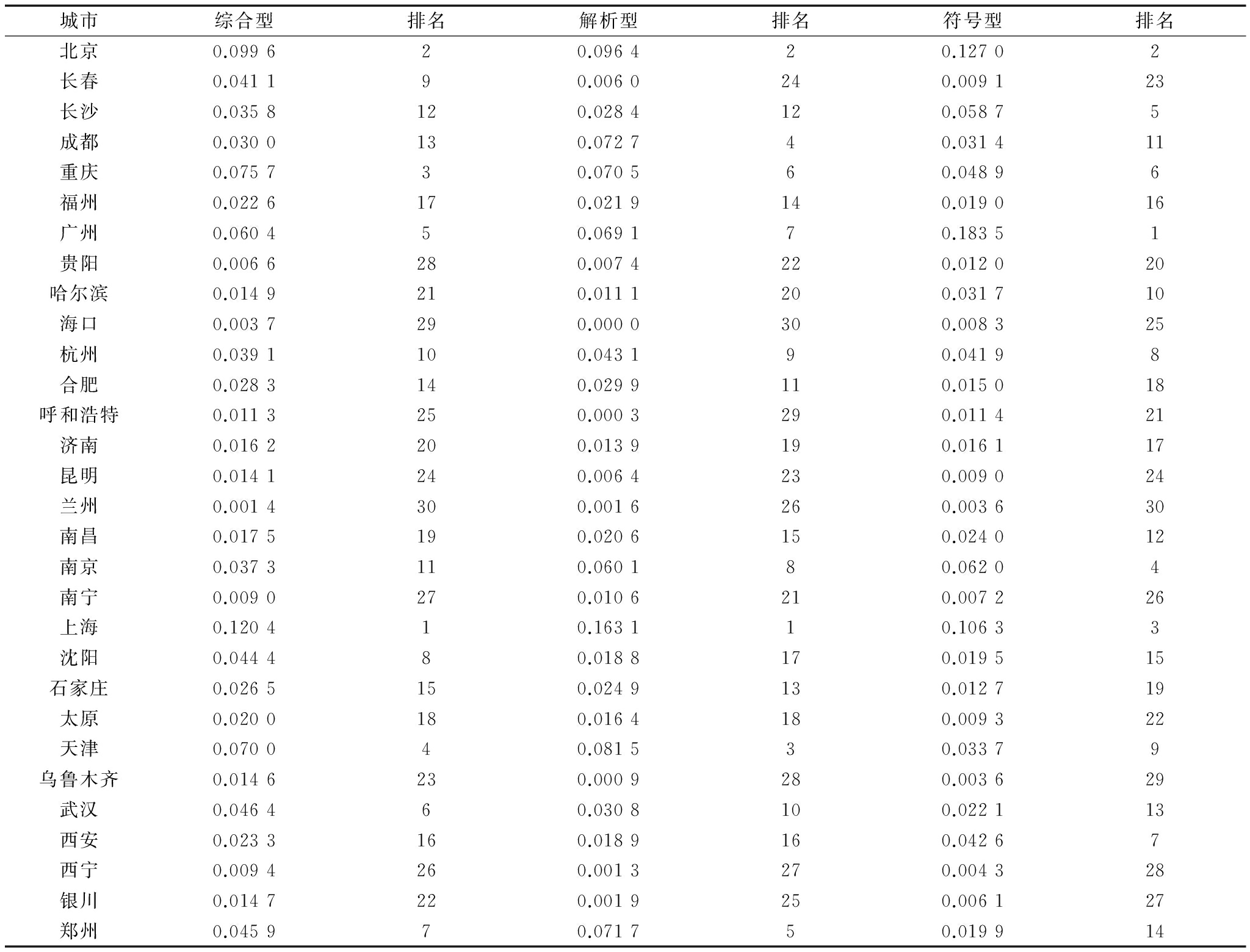

3.2.1 北京产业知识基础横向对比结果分析

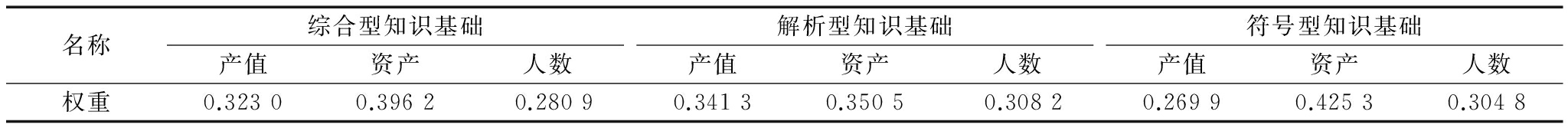

通过查找2015年各个省会、自治区首府、直辖市的统计年鉴,得到完整的指标值,将标准化后的数据带入公式(3)、(4)、(5),分别求出综合型知识基础、解析型知识基础和符号型知识基础基本指标权重(见表2)。

表2基本指标权重

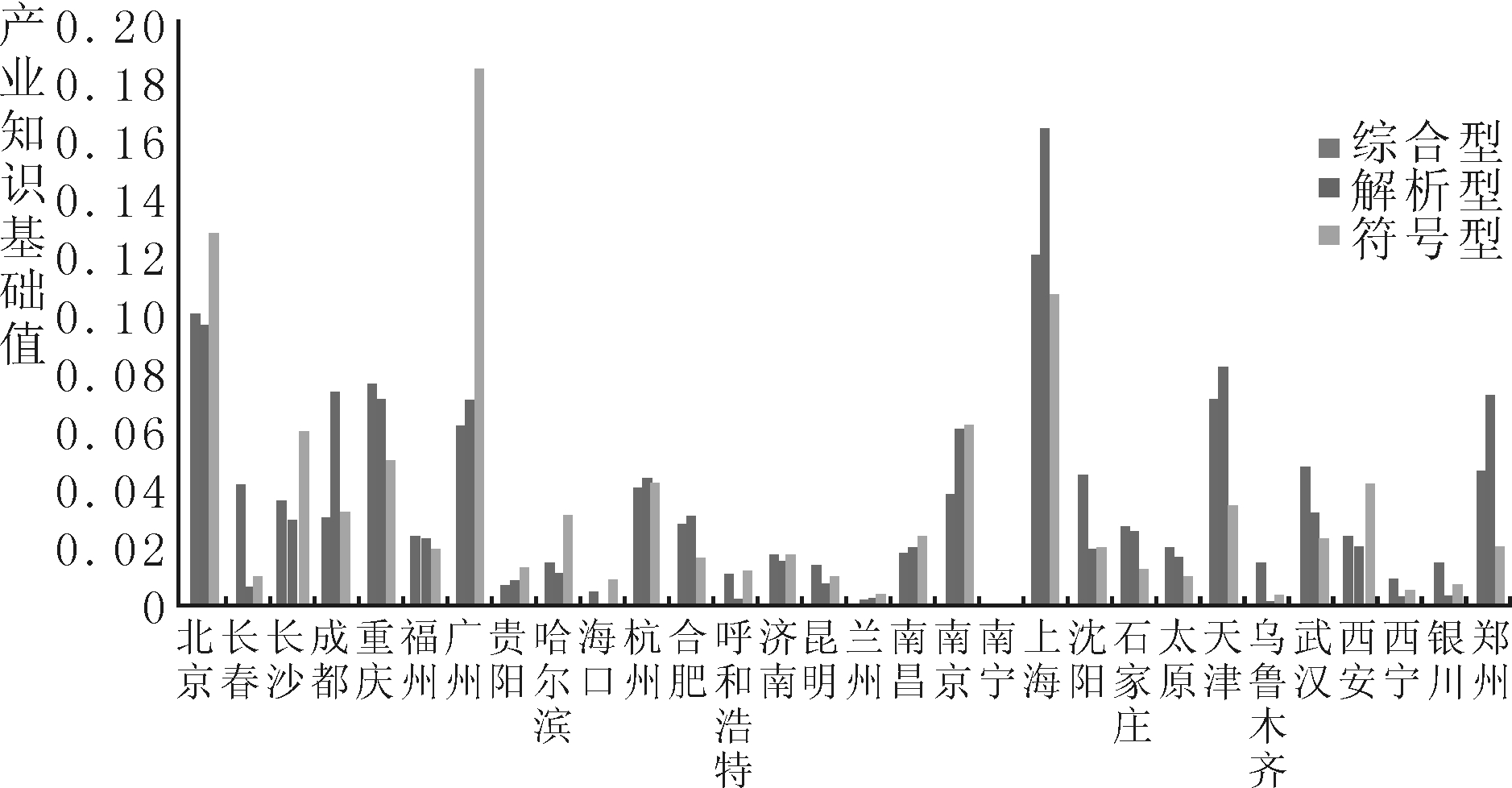

代入总模型,最终得到产业知识基础值,按照综合型知识基础从大到小的顺序排列,结果如表3、图1所示。北京、上海、天津等地区产业知识基础发展较好,这些地区经济基础较强、高校较为集中、高新技术企业密集,因此,产业发展较好,测算的知识基础值也较大,而一些西部或边远地区,经济、教育、科技等资源匮乏,其产业知识基础水平也较低,结果符合产业知识基础发展趋势和规律,由此判定本文选择的指标以及模型较为合理,结果较为可信。

解析型知识基础与城市经济发展水平有较强关系。北京、上海、天津等城市发展水平较高,经过计算可知这些城市的解析型知识基础水平也较高。由此可知,解析型知识基础发展水平与城市经济发展水平具有较强关联性,说明解析型知识基础产业已经成为城市发展的重要推动力,一个城市的发展一定程度上依赖于其解析型知识基础产业。

符号型知识基础与其它类型产业知识基础的相关性较弱。广州、哈尔滨、长沙、西安等城市综合型知识基础和解析型知识基础水平较低,而符号型知识基础发展水平则大大高于其它两类产业知识基础水平。因此,符号型知识基础产业发展可以不依赖于其它产业发展及其经济水平,即在其它产业知识基础水平较低的情况下,符号型知识基础也可能在短期内得到较大程度提高。

一般而言,需要转型的城市综合型知识基础水平较高。长春、石家庄、沈阳等一些城市发展较为落后,在现代化、知识化、全球化的发展趋势下亟待转型。在这样的城市,综合型知识基础水平明显高于其它两类产业知识基础。由此可见,综合型知识基础水平较高的城市亟待转型。

3类产业知识基础在全国各地区分布不均,相对来说,北京3类产业知识基础值较为均衡,并且都处于较高水平。产业间、区域间相互学习,提升本地产业知识能力,渐进式创新、激进式创新在北京创新系统内表现显著,产业较为成熟,产业知识比较先进,高端产业、高技术产业占主导,产业间已经形成相互融合、相互促进的局面,创新环境较为优越,北京建设科技创新中心在全国具有明显优势。北京产业知识基础在全国占据领先地位,但3类产业知识基础水平与其相对丰富的创新资源相比,并未呈现突出优势。北京集聚着丰富的创新资源,具有优越的创新环境,为其3类产业知识基础提供了良好发展条件。北京综合型、解析型和符号型知识基础发展相对于部分省会、直辖市较为均衡,而解析型知识基础水平相对于综合型、符号型知识基础还较差。因此,相对于其资源环境优势,产业知识基础发展水平还不是很高。综合上述分析,北京应从解析型知识基础、符号型知识基础两个方向发展。

表32014年各省会、直辖市自治区首府3类产业知识基础值

资料来源:根据2015年全国各省会城市的统计年鉴数据计算得到(按城市的首字母顺序排列)

图1各省会、直辖市城市3类产业知识基础值(2014年)

3.2.2 北京产业知识基础时序对比结果分析

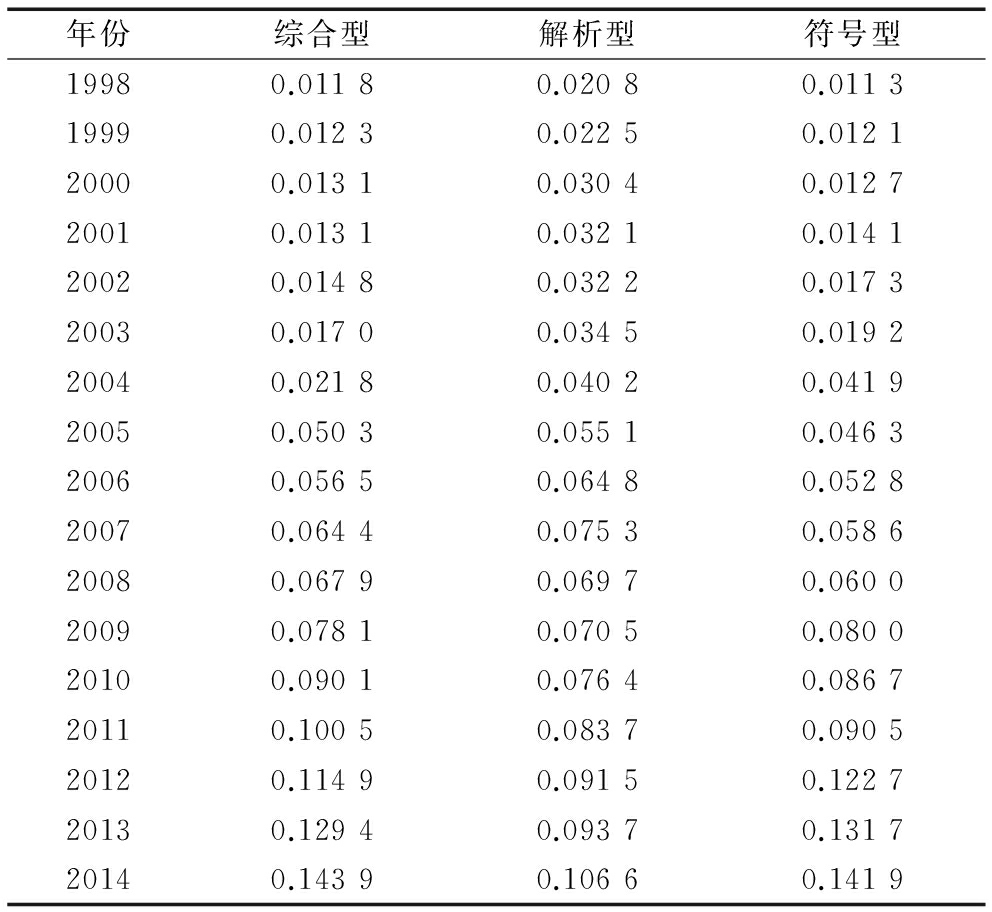

比较北京产业知识基础纵向时序是分析北京产业知识基础发展趋势的重要依据,根据上述方法,对北京1998-2014年3类产业知识基础存量值进行测算,结果如表4和图2所示。

北京综合型、解析型和符号型3类知识基础产业发展良好,产业知识基础值都呈现逐年上升态势。近年来,随着经济、科技、教育等不断进步,科研创新实力、科技创新水平不断提高,计算机、互联网、医药、汽车、文创等产业飞速发展,综合型、解析型和符号型产业不断壮大。因此,综合型、解析型和符号型知识基础值都呈现逐年增长态势。但解析型知识基础发展速度较为缓慢,主要原因可能是:一方面国际化资源、人才不足,如上海的国外技术引进合同数约为北京的3倍,金额约为2倍;另一方面,金融危机爆发以后,房地产等行业不需要激进性创新甚至不需要创新就能获得暴利,而解析型知识基础产业创新需要投入较多成本,收益有着很大不确定性,使得越来越多的机构和个人失去创新动力,最终导致在经济、政策、金融等多方位支持下,北京解析型知识基础仍发展缓慢。在当今全球化、知识化背景下,科技创新中心作为现代化区域创新体系,需要解析型知识基础提供源源不断的外域知识和激进式创新以促进产业跨越式发展。因此,解析型知识基础缓慢发展趋势不利于北京科技创新顺利进行,科技创新中心尤其应加强解析型知识基础。

表41998-2014年北京3类产业知识基础值

数据来源:1999-2015年北京年鉴数据计算得到

图21998-2014年北京产业知识基础变化

3.2.3 测算结果总体评价

北京地区经济、科技实力较强,具备较强创新能力,3类产业知识基础在全国一直处于较高发展水平,但是,相较于全球领先的科技创新中心还有相当大差距。如何保持现有产业优势,并充分利用国内外先进知识,建立新的产业优势,是其面临的最大问题。

在当今全球化、知识化背景下,科技创新中心作为现代化区域创新体系,以内部知识交流、渐进性创新为主的综合型知识基础,以及符号型知识基础固然重要,但更需要源源不断的外域知识涌入,以避免技术锁定,保持科技创新中心发展的国际领先性。解析型知识基础则能够通过吸收、利用外域知识,为科技创新中心提供源源不断的知识来源,并产生激进式创新,促进产业跨越式发展。因此,解析型知识基础发展水平亟待提高。而符号型知识基础发展不依赖于其它产业知识基础,投入也相对较少,并且短期内可能实现较快发展,有望实现赶超。因此,符号型知识基础也可以成为北京重点发展方向。

本文将产业知识基础引入到科技创新中心建设研究中,以综合型、解析型、符号型3类知识基础的分类辨析为基础,对科技创新中心与产业知识基础的相互关系以及不同产业知识基础适应的政策进行研究,并以北京为例进行测算评析。得出以下主要结论:

(1)科技创新中心建设依赖于所在区域的产业知识基础,不同产业知识基础产生不同创新活动类型,决定科技创新中心不同发展特征和走向。综合型知识基础以渐进式创新为主,促进产业渐进发展;解析型知识基础以激进式创新为主,促进产业跨越式发展;符号型知识基础以阶段性创新为主,促进区域内知识、技术快速发展和传播。

(2)产业知识基础发展也受科技创新中心影响,不同产业知识基础对应不同科技创新中心需求。对于解析型知识基础的产业,研发和科学研究具有重要作用,政府作用主要是培育灵活的创新系统,使科技创新中心更好地利用外域知识资源,通过科技孵化器或大学科技园等组织推进产业界与大学和科研机构开展更加系统紧密的合作;以综合型知识基础为主的产业,知识基础的角色主要在于为特定产业提供实际服务和短期问题解决方案,政府作用主要是促进企业间、企业与大学间交流,改善创新环境,激发创新热情,保证区域创新顺利进行,建立跨区域联接,保持一定的知识外生冲击,避免路径依赖;对于符号型知识基础的产业,由于知识依赖于本地环境,对企业员工的创造力要求较高,政府应注重对文化产业的扶持,加强同类产业集聚,营造良好的交流氛围。

(3)为评析科技创新中心产业知识基础发展现状,本文提出了产业知识基础结构测度方法。结果显示:解析型知识基础与城市经济发展水平有较强关系;符号型知识基础与其它类型产业知识基础的相关性较弱;一般而言需要转型的城市相对来说综合型知识基础水平较高。北京地区经济、科技实力较强,具备较强创新能力,3类产业知识基础在全国一直处于较高发展水平,并且呈现逐年增长态势,但是,相较于全球领先的科技创新中心,北京应从解析型知识基础、符号型知识基础两个方面谋求进一步发展。

研究证明,这种理论与实证相结合的方法更为合理,适用于其它科技创新中心或者创新体系研究,本研究为科技创新中心研究提供了新的视角和方法。

参考文献:

[1] ASHEIM B T, GERTLER M S.The geography of innovation: regional innovation systems[J].Research Policy, 2005(5).

[2] SMITH K.What is the knowledge economy? knowledge intensity and distributed knowledge bases[J].Discussion Papers,2002(4):561-562.

[3] PAVITT K.Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory [J].Research Policy, 1984,13(84): 343-373.

[4] DOSI G.Sources, procedures, and microeconomic effects of innovation [J].Journal of Economic Literature, 1988, 26(3): 1120-1171.

[5] ASHEIM B T, COENEN L.Knowledge bases and regional innovation systems: comparing Nordic clusters[J].Research Policy, 2005, 34(8): 1173-1190.

[6] TODTLING F, LEHNER P, TRIPPL M.Innovation in knowledge intensive industries: the nature and geography of knowledge links [J].European Planning Studies,2006, 14(8):1035-1058.

[7] TRIPPL M, TODTLING F, LENGAUER L.Knowledge sourcing beyond buzz and pipelines: evidence from the Vienna software sector [J].Economic Geography,2009, 85(4): 443-462.

[8] SMITH K.What is the knowledge economy? knowledge-intensive industries and distributed knowledge bases[M].AEGIS, University of Western Sydney, 2000.

[9] 牛盼强,谢富纪,李本乾.产业知识基础对区域创新体系构建影响的理论研究[J].研究与发展管理,2011(10):101-108.

[10] HERSTAD S J, ASLESEN H W, EBERSBERGER B.On industrial knowledge bases, commercial opportunities and global innovation network linkages[J].Research Policy, 2014, 43(3): 495-504.

[11] GRABHER G.The project ecology of advertising: tasks, talents and teams[J].Regional Studies, 2002, 36(3): 245-262.

[12] SCOTT A J.Entrepreneurship, innovation and industrial development: geography and the creative field revisited[J].Small Business Economics, 2006, 26(1): 1-24.

[13] 张洪阳.区域创新系统的演化研究[D].沈阳:辽宁大学,2015.

[14] 杜德斌.全球科技创新中心动力与模式[M].上海:上海人民出版社, 2015:2.

[15] 牛盼强.上海产业知识基础与制度协调研究——基于全球科创中心的建设[J].科学学研究,2016(6):860-866.

[16] ASHEIM B, COENEN L, MOODYSSON J, et al.Constructing knowledge-based regional advantage: implications for regional innovation policy[J].International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 2007, 7(2-5): 140-155.

[17] ASHEIM B, ARNE I, MOODYSSON J, et al.Knowledge bases, modes of innovation and regional innovation policy: a theoretical re-examination with illustrations from the Nordic countries[J].Dynamic Geographies of Knowledge Creation and Innovation, 2011(5).

[18] NONAKA I, TOYAMA R, KONNO N.SECI, Ba and leadership: a unified model of dynamic knowledge creation[J].Long Range Planning, 2000, 33(1): 5-34.

[19] JOHNSON B, LORENZ E, LUNDVALL B A.Why all this fuss about codified and tacit knowledge[J].Industrial and Corporate Change, 2002, 11(2): 245-262.

[20] MARTIN R, MOODYSSON J.Comparing knowledge bases: on the geography and organization of knowledge sourcing in the regional innovation system of Scania, Sweden[J].European Urban and Regional Studies, 2011,20(20):170-187.

[21] PLUM O, HASSINK R.On the nature and geography of innovation and interactive learning: a case study of the biotechnology industry in the Aachen technology region, Germany[J].European Planning Studies, 2011, 19(7): 1141-1163.

[22] 牛盼强.产业知识基础与区域创新系统的关系:研究进展[J].技术经济,2015,34(10):42-45.

[23] SCOTT A J.The cultural economy of cities[J].International Journal of Urban and Regional Research, 1997, 21(2): 323-339.

[24] SCOTT A J.Capitalism and urbanization in a new key? the cognitive-cultural dimension[J].Tabula Rasa, 2007,85(4):1465-1482.

[25] JENSEN M B, JOHNSON B, LORENZ E, et al.Forms of knowledge and modes of innovation[J].Research Policy,2007,36(5):680-693.

[26] 牛盼强.产业知识基础与区域创新体系构建[M].上海:上海人民出版社,2014.

[27] MASKELL P, MALMBERG A.The competitiveness of firms and regions Ubiquitification and the importance of localized learning[J].European Urban and Regional Studies, 1999, 6(1): 9-25.

[28] 杨志锋,邹珊刚.知识资源、知识存量和知识流量:概念、特征和测度[J].科研管理,2000(4).

[29] LEYDESDORFF L, FRITSCH M.Measuring the knowledge base of regional innovation systems in Germany in terms of a Triple Helix dynamics[J].Research Policy, 2006, 35(10): 1538-1553.

Li Meigui1,Zhao Lanxiang2,Yao Shengbao3,Chen Rui1

(1.National Academy of Innovation Strategy,Beijing 100012, China;2.Institutes of Science and Technology Strategic Consulting Research in Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190, China;3.Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan 430064, China)

Abstract:Evaluation and analysis of the current development situation of industrial knowledge base is an important basis for decision-making regarding scientific and technological innovation centers.On the basis of analyzing the three types of industrial knowledge bases-analytical type, synthetic type, and symbolic type, the paper analyzes the paths of different types of industrial knowledge bases for promoting scientific and technological innovation centers and their respective development strategies.Beijing scientific and technological innovation center is taken as an example to conduct classified calculating and analysis.The study results indicate that the analytical knowledge base has a strong relationship with the economic development level of the city.The correlation between the symbolic knowledge base and other types of industrial knowledge bases is weak.Generally, the city which needs transformation is relatively high level of Synthetic knowledge base.The three types of knowledge base-analytical type, Synthetic type, and symbolic type of Beijing are more powerful, and they all presents a state of gradual ascending from 1998 to 2014.However, Symbolic knowledge base and the analytical knowledge base, still need to improve continuously to support the construction of scientific and technological innovation centers.In this paper, new perspectives and methods are provided for studies on scientific and technological innovation centers.

Key Words:Scientific and Technological Innovation Center;Industry Knowledge Base;Synthetic Knowledge Base;Analytical Knowledge Base;Symbolic Knowledge Base

收稿日期:2017-10-16

基金项目:中国科协高端科技创新智库青年项目(DXB-2KQN-2016-042)

作者简介:李美桂(1984-),女,河北廊坊人,博士,中国科协创新战略研究院博士后,研究方向为创新政策;赵兰香(1966-),女,北京人,中国科学院科技战略咨询研究院研究员、博士生导师,研究方向为战略管理、科技政策;姚升保(1977-),男,湖北黄冈人,中南财经政法大学硕士生导师,研究方向为预测决策;陈锐(1975-),男,湖南张家界人,土家族,中国科协创新战略研究院副院长、博士生导师,研究方向为创新战略评估。

DOI:10.6049/kjjbydc.2017070306

中图分类号:F260

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2018)08-0052-08

(责任编辑:万贤贤)