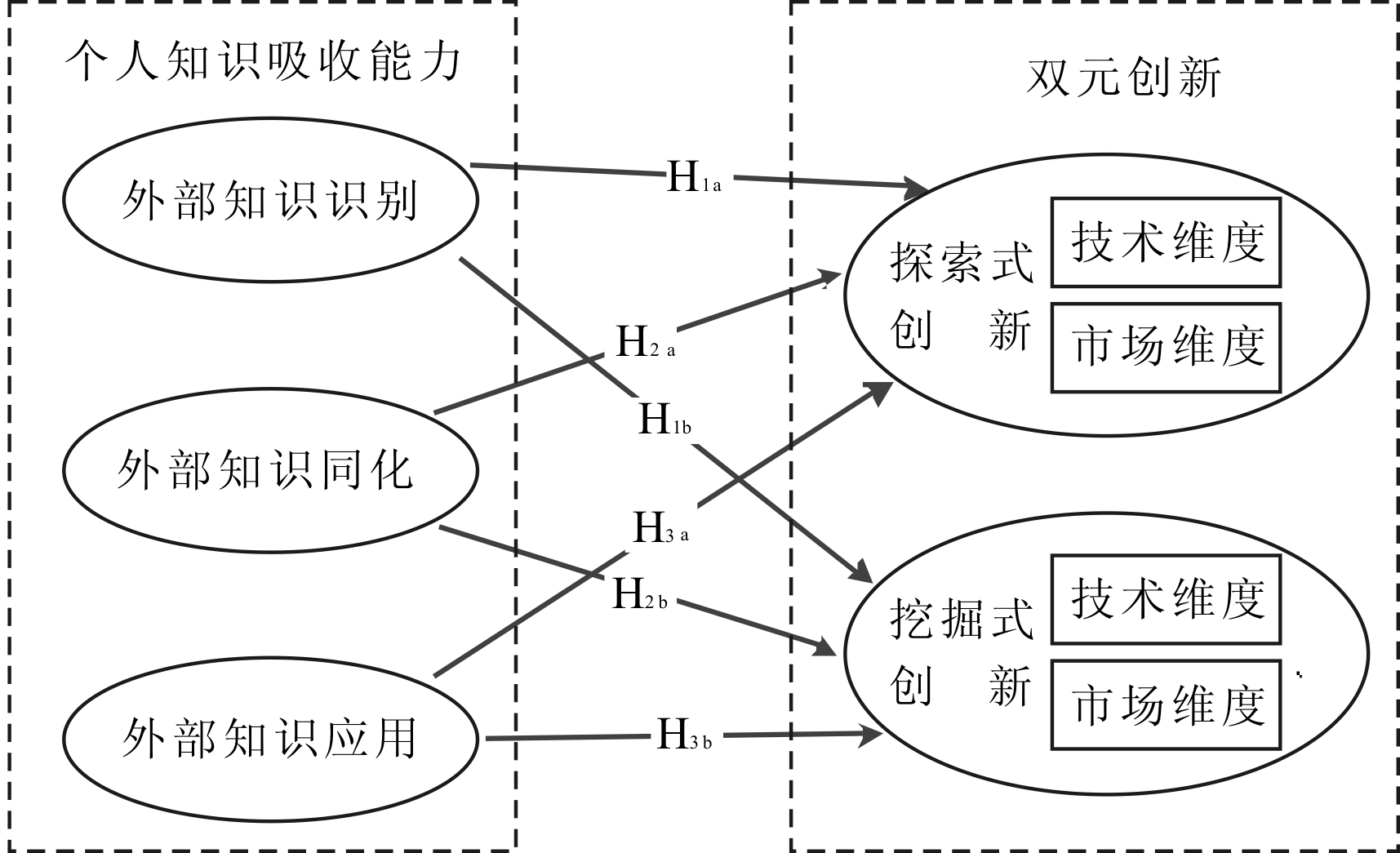

图1 概念模型

秦佳良,张玉臣

(同济大学 经济与管理学院,上海 200092)

摘 要:以往文献对于吸收能力的研究大都集中在组织层面,缺乏个人层次的探讨。回归吸收能力概念本质,从个人层面出发,将知识吸收分为识别、同化和应用3个阶段,通过采集与分析上海、重庆、西安、广州、长沙等地的113份技术主管有效问卷数据,探讨个人知识吸收对双元创新的影响。结果表明:个人知识识别有助于探索式创新和挖掘式创新的实现;个人知识同化导致了探索式创新和挖掘式创新之间的差别,探索式创新需要个人同化能力,挖掘式创新则不需要;个人知识应用对双元创新均无作用。结论可为企业管理者以鼓励员工正确定位知识吸收,促进企业双元创新提供借鉴。

关键词:个人吸收能力;双元创新;探索式创新;挖掘式创新

个人处于企业学习与创新战略有关的外部知识最前端。通过利用外部知识,个人可以扩大现有知识基础,对知识进行重组后,可以不断地进行新知识探索和挖掘,探索和挖掘则强调了企业创新战略[1]。众多研究表明,企业必须同时开发探索式创新和挖掘式创新,从而培养企业的双元性。

尽管有研究表明个人在创新中扮演重要角色,但大部分研究仍然集中于组织层面,而非个人层面[2]。个人外部知识吸收方行为及其与企业创新战略的关系受到的关注比较少,导致个人有效影响企业探索式创新和挖掘式创新的行为以及增强企业战略灵活性的活动知识甚少。

根据Cohen[3]对吸收能力的定义,个人知识吸收能力由3个维度组成:个人从企业环境中识别出有价值知识的能力;个人将外部知识同化为组织知识的能力;个人在组织中提倡和利用外部知识的能力。Allen[4]强调了从外部资源学习过程中个人的重要性,并将组织中的一些人称为“技术守门人”:将外部知识信息转化为内部知识信息的承载者。在实践中,研发经理常常受到两个挑战:一是技术守门人的角色,二是将外部想法在组织内传播[5]。因此,技术守门人的概念并没有描述个人如何掌握与创新有关的知识。同化和利用外部知识没有被具体研究[6]。但是,最新研究详细阐述了个人在进行创新时,如何系统地学习外部知识[2]。探索和挖掘的目标不同,在两者之间,吸收能力扮演的角色不同[7]。有些研究强调了个人是组织双元性的重要来源,这些研究认为双元性根植于个人探索和挖掘能力之上[8]。然而,个人想在探索和挖掘方面同时取得成功是很困难的。Hafkesbrink[9]系统分析了在探索式创新、挖掘式创新以及双元创新中的具体个人能力。

基于个人知识吸收能力和企业内部创新战略关系的研究鲜见,本文研究目的是探求个人知识吸收能力的哪个维度可以促进创新,个人知识吸收能力维度与探索式创新及挖掘式创新之间的联系有多深。

知识吸收能力也被称为吸收能力。众多研究者对吸收能力概念的核心内涵界定并没有突破Cohen[3]所给的定义,仍围绕着鉴别、吸纳、应用知识能力,其核心涵义与广义的知识转移、共享、整合能力并没有本质区别。以上能力要素构成了企业吸收能力体系, 而企业对外部知识的完整吸收过程也符合Nonaka I等[10]提出的“螺旋上升的知识创造SECI模型”。

外部知识开发能力是企业创新能力的一个重要组成部分。评估和使用外部知识能力大多是基于对以前相关知识功能的理解。在最基本的层面上,先前知识不仅包括基础技能或者语言共享,还包含给定领域的科学和技术发展。因此,先前知识学习对企业认识新信息、吸收新信息,进而应用信息是很重要的。正如Cohen与Levinihal[3]所言:认识信息、吸收信息、应用信息就是企业吸收能力。

Cohen与Levinthal[3]在讨论企业吸收能力时,首先从认知角度讨论了个人吸收能力,包括既有相关知识和知识背景多样性对共同吸收能力的影响。吸收能力发挥作用的前提是具备相关知识以吸收和利用新知识。个体层面的认知与行为科学研究证实并丰富了这一观点。在集体层面上,吸收能力取决于既有相关知识与知识背景多样性。Dierichx与Cool[11]认为,吸收能力在很大程度上是知识存量的函数。Cohen与Levinthal也认为企业吸收能力在很大程度上是企业以前拥有的相关知识水平的函数。共同知识是对影响知识主体吸收能力的相关知识水平的另一种描述,或称为共有知识、知识冗余,其重要性在于允许知识主体共享和整合不同方面的知识。人员之间所具备的共同知识是企业综合运用既有知识与获得新知识的重要能力。Cohen与Levinthal认为,一些冗余知识的存在对于开发跨越功能吸收能力是必要的。Lane与Lubatkin[12]认为,一个企业向其它企业学习的能力是由教师企业与学生企业的相对综合特征决定的,其中最重要的因素就是相应的知识基础。组织层面的吸收能力依赖于共同吸收能力,从这个意义上看,组织吸收能力发展建立在其组成部分和个体吸收能力的基础上,与个体吸收能力一样,组织层面的吸收能力也是一个积累过程。但是,组织层面的一切活动还存在组织、协调、结构等问题,吸收能力的强弱同样受上述因素制约。因此,组织吸收能力并不是个体吸收能力的总和。

吸收能力对创新产出影响的研究中,研究层次基本以企业层次为主,少数研究定位于企业联盟、企业具体部门或附属部门、团队层次,研究方法侧重于实证分析。Cockburn与Henderson[13]通过实证得出吸收能力对产品创新有重要正向影响。Stock等[14]实证研究了吸收能力与新产品开发绩效的关系,结果表明吸收能力与新产品开发绩效呈倒“U”型关系,即吸收能力在提升到一定程度时会出现收益递减,这与多数研究结论出入较大。Rindfleisch等[15]实证研究了企业吸收能力与技术获取、创新绩效、问题解决能力之间的关系,采用7个打分项目测量吸收能力,发现吸收能力对知识获取、知识创造和创新绩效有显著正影响。Nicholls与Woo[16]针对美国生物技术行业,研究了吸收能力与多种创新产出之间的关系,结果表明两者间有正向影响关系。也有学者研究吸收能力与创新活动本身的关系,如Becker与Peters[17]发现考虑吸收能力时,企业采取研发行动的可能性将提升,即吸收能力与创新活动间存在正相关关系。Nieto与Quevedo[18]研究发现吸收能力在很大程度上决定企业的创新努力,同时,吸收能力在技术机会与创新努力的关系中发挥中介作用。

上述研究都是将吸收能力作为一个整体探讨其与创新的关系,但是吸收能力的不同维度或不同方面对企业创新的作用与价值是否相同?企业是否需要不同的吸收能力以达到不同目的?这方面的研究几乎是空白。此外,国内缺少聚焦于个体层面的知识吸收能力研究, 很少关注个体间的关联, 尤其是从能力培养方面,对个人知识吸收能力缺乏理论、方法和技术的深入研究及实证应用分析。现有文献主要研究企业层面的吸收能力,这种研究在理论价值与现实指导意义上都有所欠缺。忽视组织中的个体研究就是忽视了Cohen与Levinthal所提出理论的一个重要方面,后者对于企业吸收能力的论述正是从个体认知、个体学习开始的。在企业中,正是个体成员通过学习与思考把新知识带给企业,也正是个体成员实现了企业对知识的整合与利用,也就是说企业知识吸收过程是通过个体成员实现的。因此,本研究的重点是探求个人知识吸收能力不同维度与创新的关系。

创新按照两个领域进行分类:技术领域和市场领域[19]。从技术看,探索式创新从根本上改变了现有技术路径,挖掘式创新则在现有技术能力的基础上作出微小改变[19]。从市场角度看,探索式创新是为现有顾客、潜在顾客和市场而生,挖掘式创新则是为了满足现有顾客、市场的需求[19]。

探索式创新与挖掘式创新被视为不同的创新战略[20],探索式创新打破现有创新逻辑,追逐探索式创新的企业则突破组织内部限制[1]。探索式创新追逐新的知识,包含以下特征:搜索、变化、风险偏好、实验、灵活性[21]等。因此,探索式创新能产生新技术,使现有产品和服务过时或丧失竞争力。相反,挖掘式创新是按常规学习。追逐挖掘式创新的企业主要是在其附近搜寻机遇并保持现有研究基础。挖掘式创新包含以下特征:精炼、选择、效率、实施、执行等[19]。挖掘式创新在现有知识的基础上强化技能、流程和结构[19]。因此,挖掘式创新是对现有产品、服务的提升或是对现有分销渠道效率的提升[19]。

众多研究表明,企业必须开发双元创新[8,20]。双元性组织有能力同时进行探索式创新和挖掘式创新[22]。企业的双元性不仅可以促使组织克服专注于探索式创新带来的结构惯性,而且能够避免因过度追逐探索式创新而无法取得创新收益[22]。

通过外部知识源丰富企业知识基础能够促进创新[23]。为了充分利用外部知识,成功的探索式创新和挖掘式创新要求较强的知识吸收能力,而这建立在个人认知、激励、行动和交流的基础上[24]。个人知识吸收能力是对外部新知识的识别、同化和利用[3]。

外部知识识别是指个人通过搜索技术和市场环境识别有价值的机遇[25]。识别过程必须要有组织资源,企业必须鼓励外部员工识别外部知识[26]。因为多数人在外部知识识别上没有经验,因此这就显得格外重要[2]。研发人员大多是通过外部探索新产品而不是成功的外部识别而获得奖励[27]。更重要的是,组织必须给予个人足够的自治权,因为过度的正式规则会限制探索性机遇的灵活性以及研发活动的广度。

外部知识识别对个人创新的重要性主要通过以下方面体现:首先,为了开发新的商业概念和产品,个人必须对新机遇保持敏感并从经验中学习[27]。敏感的个人常常在不同的环境下能够搜索到新的想法,在好奇心和兴趣的驱动下,通过广泛搜索资源探索想法并打破行业和组织现有逻辑[28]。其次,自我反省能提升独立思考能力,在进行外部搜索时,个人能够从焦点企业中获取资源,从而产生不寻常的想法且合并不在计划内的变动元素[29]。再次,个人抱负越大,主动搜索外部知识的承诺就越强[9]。抱负较大的个人倾向于通过扩大搜索范围识别潜在外部知识,并将其与内部知识整合产生新颖性组合。最后,社交能力有助于个人从外部资源中学习,与不同群体的沟通交流有助于个人通过外部资源搜索丰富企业现有知识基础。

选择与企业吸收能力相匹配的外部知识识别模式,可显著提升企业创新绩效[30]。探索式创新和挖掘式创新之间具有协同性[28]。在外部知识识别阶段,这种协同性非常显著,这种协同性产生的结果是,外部知识识别努力本身不一定能够实现探索式创新,但能鼓励挖掘式创新。因此,本文提出如下假设:

H1a:个人外部知识识别有助于探索式创新实现;

H1b:个人外部知识识别有助于挖掘式创新实现。

企业资源基础论认为知识整合是很重要的[31],并认为企业由个人组成,个人专业技能组成了企业知识基础。大体说,只要是有助于企业知识基础的新知识,无论来自于组织内部还是组织外部,都需要利用知识同化能力进行处理[32]。然而,将从外部获得的新知识与现有知识同化是具有挑战性的,因为外部知识具有粘性[33],不能马上以组织惯用术语表达且不能与现有条件融合,因而与组织内部知识不兼容[34]。最后,外部知识对焦点企业的价值最初可能是看不见的。

众多研究表明,在知识同化过程中,个人是非常重要的。首先,个人需要分析外部知识对焦点企业的价值[32]。在具体背景下,有必要评估新想法对焦点企业的市场潜力[27],这就要求个人对组织的预期和能力非常了解[34]。其次,外部知识异质性通过促进知识重构正向影响创新绩效[35],个人为了对外部知识和内部知识进行重组,必须将外部知识转化为组织独特语言和文化[34],这就要求被转化的外部语言能够通过现有组织内部(人员)的审视和评价[32]。再次,为了在组织内部分享外部知识,个人与个人之间必须高度联结[36],个人联结提升了外部知识在组织内部的接受度。因此,对于重要的潜在外部知识,鼓励个人是非常重要的[36]。通过“给道理”描述外部知识价值,个人能够说服他人在组织内部产生想法,这必须与组织自我理解、市场定位、工作模式以及企业历史结合起来[34]。

同挖掘式创新相比,探索式创新与企业现有逻辑相差更远,因此来自外部的初始探索性想法需要更多的同化努力。因此,本文提出如下假设:

H2a:个人外部知识同化有助于探索式创新实现;

H2b:个人外部知识同化不会显著促进挖掘式创新。

被组织同化的外部知识需要个人努力促使其被利用。具体来说,在组织内部选择阶段,个人必须帮助知识克服来自风险规避型管理者的阻力,并最终促使其被引入市场以及在组织内部实施[32,36]。为了达到这个目的,个人必须对想法展示出热情并冒风险将其实现[37]。这些努力要求纪律严格、注意力集中以及对失败的容忍[9]。为了在新想法上有所建树,个人必须展示出热情、勤奋等特征。外部知识利用能力在主动组织遗忘和创新绩效之间起部分中介作用[38]。由于“非我发明症”(NIH,Not-Invented-Here),利用来自外部资源的想法是很困难的。更重要的是,如果外部知识与企业既定工作模式矛盾,个人只有付出更多努力才能将其利用[34]。相反,个人努力利用外部知识对与企业现有工作模式一致的创新影响很小。因此,本文提出如下假设:

H3a:个人外部知识利用有助于探索式创新实现;

H3b:个人外部知识利用不会显著促进挖掘式创新。

综上所述,本文概念模型如图1所示。

图1 概念模型

本研究主要通过问卷调研搜集数据。根据研究目的,调研对象主要是企业技术部门主管者、技术经理。第一步,通过阅读国内外文献,与具有企业管理背景的教授、专家讨论,确定量表并制定初始问卷。对3家企业(上海左岸芯慧电子科技有限公司、长沙湖湘测控软件有限公司、北斗星通(重庆)汽车电子有限公司)的15名技术经理进行预调查,根据反馈结果,对问卷作进一步修改,形成最终问卷。第二步,动用社会关系,采用滚雪球方式,通过电邮、微信、QQ等渠道发放问卷100份。第三步,对上海、重庆、西安、广州、长沙等地的5所985高校商学院、经管学院的MBA、EMBA学员发放问卷300份。问卷调查均采取匿名填写,共发放问卷400份,最终收到问卷210份,剔除无效问卷97份,最终有效问卷113份,有效回收率为28.25%。

从样本描述性统计看,调查对象中,男性占78.76%;学历主要以学士和硕士为主,分别占36.23%、46.02%;担任职位5年以上者占72.57%;调查对象所属主要行业中,电子信息及互联网技术应用产业占32.74%,生物医药与健康产业占26.54%,先进装备制造产业占17.70%;企业性质以民营企业为主,占65.50%。

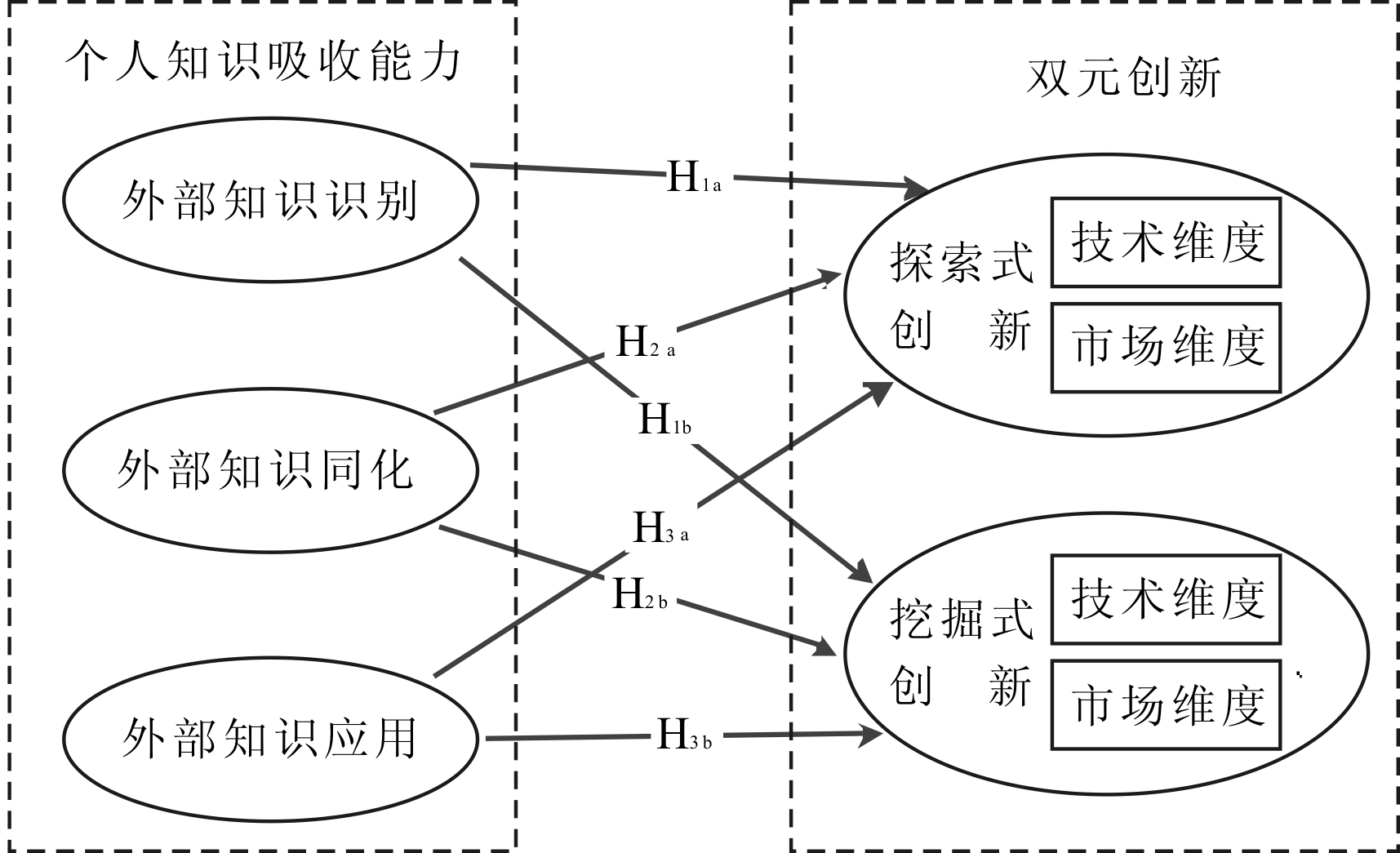

变量采用多指标测量,测量指标来源于国内外实证研究成果,或根据文献改进而得。按照文献,笔者将探索式创新和挖掘式创新划分为两个维度,采用二级变量设计。

所有指标都采用效果指标而非构成指标,效果指标能不同程度地反映同一个变量,它们之间是高度相关的[39],具体指标如表1所示。变量指标采用5级李克特量表打分,“1”表示“非常不同意”,“5”表示“非常同意”。

因变量为探索式创新和挖掘式创新,按照Abernathy[40]的方法,将二者分为技术维度和市场维度。参照Jansen[19]的研究,对探索式创新而言,运用7个指标测量技术维度,运用5个指标测量市场维度;对挖掘式创新而言,技术维度和市场维度指标分别为6个和4个。自变量为外部知识识别、外部知识同化和外部知识吸收,借鉴Lane等[41]、Anne等[32]、Jansen等[19]、Volberda等[24]的研究成果,外部知识识别测量采用12个题项,外部知识同化测量采用10个题项,外部知识吸收测量采用7个题项。

本文通过AMOS和SPSS统计软件进行数据分析,对于变量内部结构检验,根据Duarte[42]与陈晓萍等[39]的研究,指标因子载荷均大于0.7或者同一变量下某一指标因子载荷大于0.5,其它指标因子载荷均很高,说明指标信度可以接受,能作进一步分析。依照该标准,剔除了因子载荷不合格的指标:探索式创新的技术维度剔除了3个指标,市场维度剔除了1个指标;挖掘式创新的技术维度剔除了1个指标,市场维度剔除了1个指标;外部知识识别剔除了5个指标。

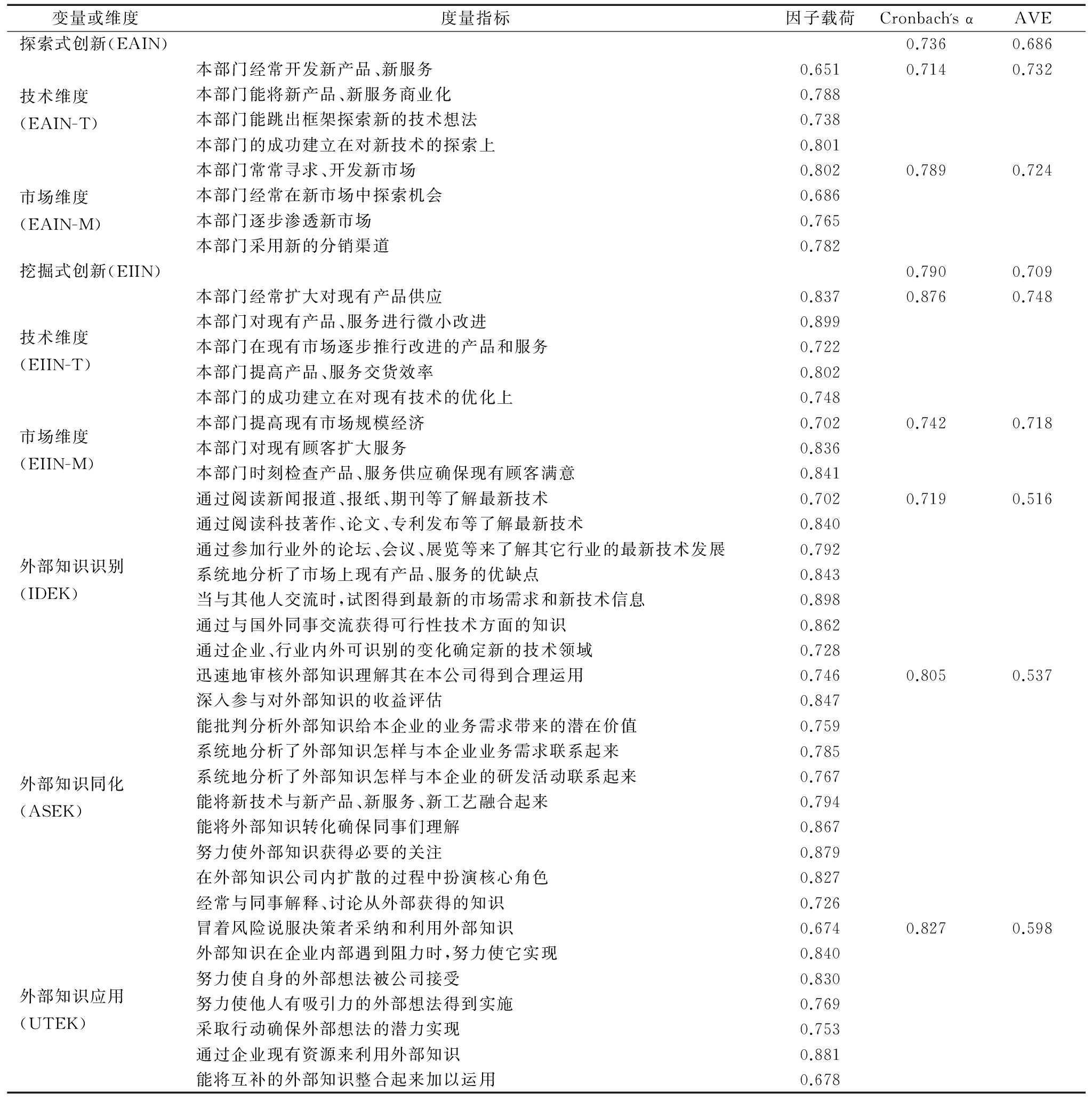

剔除不合格指标后继续进行数据分析,相关结果如表1所示,可以看出所有变量的Cronbach's α均大于0.7,引用Nunnally[43]的标准,说明完善后的量表信度水平很高。同时,所有变量的平均方差提取(AVE)均大于0.5,按照Fornell[44]提出的标准,所有变量均满足聚敛效度。由表2变量间的相关系数矩阵可以看出,除了探索式创新与挖掘式创新及其技术维度和市场维度外,所有变量间的相关系数均小于变量自身AVE的平方根,按照Fornell[44]提出的标准可知,变量之间具有良好的区分效度。

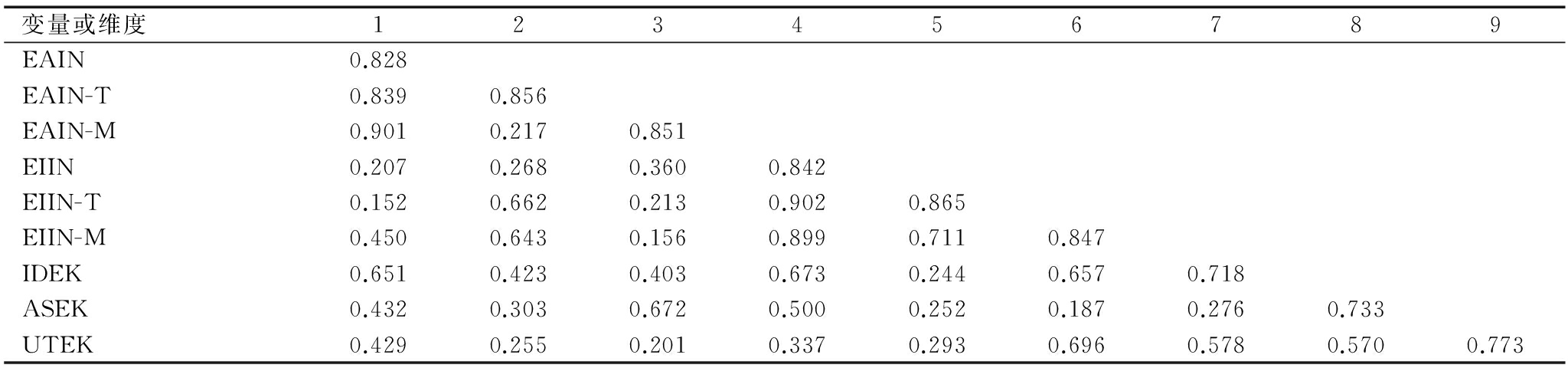

图2为AMOS计算后的模型回归结果,从中可以看出,个人外部知识识别(IDEK)对企业探索式创新(EAIN)有显著正向影响(β1a=0.839,p<0.01),因此H1a得到验证;个人外部知识识别对企业挖掘式创新(EIIN)有显著正向作用(β1b=0.916,p<0.01),H1b得到验证。个人外部知识同化(ASEK)对企业探索式创新有正向影响(β2a=0.641),但是显著性水平下降(p<0.05),因此H2a得到验证;个人外部知识同化企业挖掘式性创新有负向影响(β2b=-0.582),但是结果并不显著,H2b通过假设检验;个人外部知识应用(UTEK)对企业探索式和挖掘式创新都存在负作用(β3a=-0.329,β3b=-0.427),但是系数检验结果均不显著。因此,H3a没有通过假设检验, H3b得到验证。

表1变量测量、信度及效度

注:由于因子载荷较小而被剔除的指标不在表内显示

表2变量相关系数矩阵与区别效度

注:对角线为各变量AVE的平方根

图2 结构方程模型回归结果

注:***,**,*分别代表显著性水平为0.01、0.05、0.1

个人知识吸收能力的3个维度对企业双元创新的作用差异主要建立在外部知识同化的基础上,外部知识识别对探索式创新和挖掘式创新的影响没有太大差异,对于外部知识应用也是如此。具体来说,不同来源的外部知识识别为个人提供多样化知识,促使他们将内部知识和外部知识组合在一起。个人努力识别外部知识的同时,也促进企业探索式创新和挖掘式创新,培养了组织双元性[29]。对新机遇的敏感性、独立思考能力、社交能力、对知识的渴求都是成功识别外部知识的重要影响因素[9,29,36],企业可以通过提升员工个人能力系统地在双元创新方面取得优势。研究结果表明,个人对外部知识同化能够使探索性的初始外部想法变得对组织有价值。因此,企业员工尤其是技术经理必须慎重评价外部想法的潜在价值,以及是否将其与本部知识重组、在组织内传播等[45]。相反,来自外部资源的挖掘式想法并不依赖于个人知识同化能力,因为它们已经在原有组织中根深蒂固并且遵循组织已有逻辑链。企业必须清楚地了解初始外部知识是探索式的还是挖掘式的,这样才能分配足够的人力资源进行有效率的知识同化。本文发现,个人外部知识应用与企业双元创新无显著相关,这与H3a相反。可能的解释是外部探索性想法已经被个人高度同化,因而不再被组织当作是“非本地发明”(NIH)。将外部知识同化为内部知识能够消除阻力,并提升外部知识在创新中应用的可能性[34]。因此,对于探索式想法而言,个人知识同化能力有助于促进组织学习[41],帮助组织熟悉外部知识,但个人外部知识应用并不能促进企业探索式创新。

本文在个人外部知识吸收能力与企业创新战略实施方面有重要的理论贡献。

(1)个人外部知识识别能够促进企业探索式创新和挖掘式创新。这与Ter Wal等[32]的研究结论相反,后者表明在个人创新绩效方面,个人积极主动寻求外部资源是没有价值的。Ter Wal等[32]在其定量研究中,因变量采用的是自我评价工作绩效指标。为了减少反应偏差,本研究因变量采用了探索式创新和挖掘式创新。此外,本文实证研究结果与Salter等[27]的研究结论不一致,后者强调了个人从外部资源输入的高成本。Giuri[46]的研究强调了内部资源对于外部资源的优越性,也与本研究结论相反。但是本研究结论与Fleming[47]与Tortoriello[36]的研究结论一致,都强调了外部知识搜索对于创新的重要性。本文强调了技术守门人概念。研究表明,必须重视技术守门人,因为在技术知识传播过程中有许多变化,技术守门人建立了信息传递沟通网络,能够筛选和重组内外部信息并将其提供给组织[48]。本研究强调了双元创新过程中个人外部知识识别能力,因而技术守门人在创新过程中的重要性得到了进一步证实。

(2)个人外部知识识别是组织双元性的来源。Raisch等[8]认为个人探索和挖掘能力依赖于特定的个人能力,这些能力包括对新机遇的敏感度、个人识别以及抱负。因此,为完成探索和挖掘,个人必须协调充满矛盾性和冲突性的目标,完成多重角色工作,这与既有研究结论一致[49]。Mom等[50]认为个人获得自上而下和自下而上的知识流越多或者获得自上而下和横向知识流越多,探索性和挖掘性活动水平就越高,即个人双元性水平越高,尽管这些知识流是贯穿组织内部的。本文研究了组织间的知识流,发现个人与外部伙伴之间的社交联系有助于提升组织双元性。

(3)个人知识同化能力可以分为探索式创新和挖掘式创新。Tortoriello等[36]认为个人将外部知识转化为本企业语言的能力是对创新的有利预测。本文通过区分探索式创新和挖掘式创新细化了该结论。假设提出了个人外部知识同化有助于探索式创新。初始外部探索性想法如果没有与企业外部特征联系就不会体现出其完整价值,Lewin等[51]的研究也支持这一观点,研究结果也证实了个人外部知识同化与挖掘式创新的关系并不显著。因为初始外部探索性想法在很大程度上与原始组织的既定范畴一致[19],个人外部知识同化并没有促进挖掘式创新。鉴于个人知识同化的区分能力,本文驳斥了既有研究:认为同化能力对任何形式的创新都是必要的。

(4)本文实证研究了个人外部知识吸收能力与探索式创新和挖掘式创新之间的关系。企业探索性战略阐述了有序组织学习的概念[25]。如果外部探索性想法处于个人吸收能力的初期阶段,那么这些想法几乎不会遇到组织内部障碍。尽管Cohen[3]强调了个人外部知识吸收能力的重要性,但是众多学者主要还是只研究了企业组织层面的吸收能力[52]。因此,本文回归吸收能力概念本质,有助于个人水平研究。更重要的是,国内外对于吸收能力及其决定因素的研究,大多局限于理论和定性分析,缺乏定量分析[53]。因此,本研究弥补了这一缺陷,既有研究往往聚焦于吸收能力的某一阶段,但本文将吸收能力的3个阶段都考虑进来。

本文对企业管理者有重要启示,技术经理可以认识到探索式创新和挖掘式创新对于个人知识吸收能力的要求是不同的。既有研究表明,探索式创新需要富有创造力的活跃分子[9],相反,挖掘式创新必须要求个人专注于现有工作[9],本文分析了两者区别。对于探索式创新而言,必须通过赋予自治权和奖励,鼓励个人识别外部知识,如谷歌、3M公司允许员工将工作时间的15%和20%用来追逐个人目标[54]。同时,培养员工将外部想法同化为企业内部逻辑的能力很重要,组织结构允许内部企业家评估外部想法,并与内部知识重组,再传递给其他员工,员工则可以通过正式和非正式的交流将外部想法在组织内进行传播。对于挖掘式性创新而言,只有识别能力起决定性作用。

本文研究的是探索式创新和挖掘式创新实现过程中,个人外部知识吸收能力扮演的重要角色。区别于既有质性研究以及单一维度研究,本文实证研究了个人外部知识吸收能力的3个维度与双元创新两个维度之间的关系。结果表明,个人外部知识同化导致了探索式创新与挖掘式创新之间的差别,探索式创新需要个人同化能力,挖掘式创新则不需要。个人外部知识识别有助于探索式创新和挖掘式创新的实现,个人知识应用对二者均无作用。研究结果给企业管理者如何系统定位员工知识吸收及鼓励双元创新提供了启示。

同时,本文存在一定的局限性:①对于个人吸收能力测量,采取的是自我评估方式。Criscuolo等[29]认为自我评价不客观。然而,就本文变量而言,客观评价指标并不存在,自我评价是不可避免的数据来源;②本文研究了个人吸收能力和双元创新之间的关系,没有考虑其它组织因素的作用,如企业文化、领导模式等,未来研究可以将上述因素考虑在内,使研究模型更为完整。

参考文献:

[1] ENKEL E, GASSMANN O.Creative imitation: exploring the case of cross-industry innovation[J].R&D Management,2010(40): 256-270.

[2] SALTER A, CRISCUOLO P, TER WAL A L.Coping with open innovation: responding to the challenges of external engagement in R&D[J].California Management Review,2014(56):77-94.

[3] COHEN W M, LEVINTHAL D A.Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation[J].Academy of Science Quartely,1990(35) :128-152.

[4] ALLEN T J.Managing the flow of technology: technology transfer and the dissemination of technological information with the R&D organization[M].Cambridge, MA: The MIT Press, 1977.

[5] AALBERS H L, DOLFSMA W.Bridging firm-internal boundaries for innovation: directed communication orientation and brokering roles[J].Journal of Engine Technological Management,2015(36): 97-115.

[6] TORTORIELLOM.The social underpinnings of absorptive capacity: the moderating effects of structural holes on innovation generation based on external knowledge[J].Strategic Management Journal,2015(36): 586-597.

[7] NOOTEBOOM B, VAN HAVERBEKE W, DUYSTERS G, et al.Optimal cognitive distance and absorptive capacity[J].Research Policy,2007(36): 1016-1034.

[8] RAISCH S, BIRKINSHAW J, PROBST G,et al.Organizational ambidexterity: balancing exploitation and exploration for sustained performance[J].Organizational Science, 2009(20): 685-695.

[9] HAFKESBRINK J, SCHROLL M.Ambidextrous organizational and individual competencies in open innovation: the dawn of a new research agenda[J].Journal of Innovation Management,2014(2): 9-46.

[10] NONAKA I, BYOSIERE P, BORUCKI C C, et al.Organizational knowledge creation theory: a first comprehensive test[J].International Business Review, 1994, 3(4): 337-351.

[11] DIERICHX I, COOL K.Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage [J].Management Science, 1989(35):1504-1511.

[12] LANE P J, LUBATKIN M.Relative absorptive capacity and interorganizational learning[J].Strategic Management Journal, 1998(9): 461-477.

[13] COCKBURN I M, HENDERSON R M.Absorptive capacity, coauthoring behavior, and the organization of research in drug discovery[J].The Journal of Industrial Economics, 1998, 46(2): 157-182.

[14] STOCK G N, GREIS N P, FISCHER W A.Absorptive capacity and new product development[J].The Journal of High Technology Management Research, 2001, 12(1): 77-91.

[15] RINDFLEISCH A, MOORMAN C.The acquisition and utilization of information in new product alliances: a strength-of-ties perspective[J].Journal of Marketing, 2001, 65(2): 1-18.

[16] NICHOLLS-NIXON C L, WOO C Y.Technology sourcing and output of established firms in a regime of encompassing technological change[J].Strategic Management Journal, 2003, 24(7): 651-666.

[17] BECKER W, PETERS J.Technological opportunities,absorptive capacities, and innovation[J].Discussion Paper, 2000(7):1-36.

[18] NIETO M, QUEVEDO P.Absorptive capacity, technological opportunity, knowledge spillovers, and innovative effort[J].Technovation, 2005, 25(10): 1141-1157.

[19] JANSEN J J, BOSCH VAN DEN, VOLBERDA F A, et al.Exploratory innovation, exploitative innovation, and performance: effects of organizational antecedents and environmental moderators[J].Management Science,2006(52): 1661-1674.

[20] ENKEL E, HEIL S.Preparing for distant collaboration: antecedents to potential absorptive capacity in cross-industry innovation[J].Technovation,2014(34): 242-260.

[21] MARCH J G.Exploration and exploitation in organizational learning[J].Organizational Science,1991(2):71-87.

[22] JANSEN J J, GEORGE G, VAN DEN BOSCH F A, et al.Senior team attributes and organizational ambidexterity: the moderating role of transformational leadership[J].Journal of Management Study,2009(45):982-1007.

[23] COHEN S K, CANER T.Converting inventions into breakthrough innovations: the role of exploitation and alliance network knowledge heterogeneity[J].Journal of Engine Technological Management,2016(40):29-44.

[24] VOLBERDA H W, FOSS N J, LYLES M A.Perspective-absorbing the concept of absorptive capacity: how to realize its potential in the organization field[J].Organizational Science,2010(21): 931-951.

[25] DA MOTA PEDROSA A, V LLING M, BOYD B.Knowledge related activities in open innovation: managers' characteristics and practices[J].International Journal of Technological Management,2013(61): 254-273.

[26] FOSS N J, LYNGSIE J, ZAHRA S A.The role of external knowledge sources and organizational design in the process of opportunity exploitation[J].Strategic Management Journal,2013(34):1453-1471.

[27] SALTER A, WAL A L, CRISCUOLO P, et al.Open for ideation: individual-level openness and idea generation in R & D[J].Journal of Production Innovation Management, 2015,32 (4):488-504.

[28] KAISH S, GILAD B.Characteristics of opportunities search of entrepreneurs versus executives: sources, interests, general alertness[J].Journal of Business Venture,1991(6): 45-61.

[29] CRISCUOLO P, SALTER A, TER WAL A L.Going underground: bootlegging and individual innovative performance[J].Organizational Science,2013(25):1287-1305.

[30] 罗顺均.吸收能力、外部知识获取模式与企业创新绩效的关系研究——基于德豪润达与珠江钢琴的纵向比较案例[J].研究与发展管理,2015(5):122-135.

[31] GRANT RM.Toward a knowledge-based theory of the firm[J].Strategic Management Journal,1996(17): 109-122.

[32] ANNE TER WAL, CRISCUOLO P SALTER A.Absorptive capacity at the individual level: an ambidexterity approach to external engagement[C].The DRUID 2011-Innovation, Strategy, and Structure Organizations, Institutions, Systems and Regions, 2011.

[33] VON HIPPEL E.Economics of product development by users:the impact of "sticky" local information[J].Management Science,1998(44):629-644.

[34] LANE P J, LUBATKIN M.Relative absorptive capacity and interorganizational learning[J]. Strategic Management Journal,1998(19): 461-477.

[35] 叶江峰,任浩,郝斌.外部知识异质度对创新绩效曲线效应的内在机理——知识重构与吸收能力的视角[J].科研管理,2016(8):8-17.

[36] TORTORIELLO M, REAGANS R, MCEVILY B.Bridging the knowledge gap: the influence of strong ties, network cohesion, and network range on the transfer of knowledge between organizational units[J].Organization Science,2012(23): 1024-1039.

[37] MAIDIQUE M A.Entrepreneurs, champions, and technological innovation[J].Sloan Management Review,1980(21): 59-76.

[38] 黄杜鹃,陈松,叶江峰.主动组织遗忘、吸收能力与创新绩效关系研究[J].科研管理,2016(10):18-125.

[39] 陈晓萍,徐淑英,樊景立.组织与管理研究的实证方法[M].北京:北京大学出版社,2016.

[40] ABERNATHY W J, CLARK K B.Innovation: mapping the winds of creative destruction[J]. Research Policy,1985(14): 3-22.

[41] LANE P J, KOKA B R, PATHAK S.The reification of absorptive capacity: a critical review and rejuvenation of the construct[J].Academy of Management Review, 2006(31): 833-863.

[42] DUARTE P A O, RAPOSO M L B.A PLS model to study brand preference: an application to the mobile phone market[M]// VINZI V E, CHIN W W, HENSELER J, et al.Handbook of partial least squares: concepts, methods and applications.Berlin:Springer,2010.

[43] NUNNALLY J.Psychometric theory[M].New York:McGraw-Hill,1978.

[44] FORNELL C, LARCKER D F.Structural equation models with unobservable variables and measurement error: algebra and statistics[J].Journal of Marketing Research,1981(18): 382-388.

[45] TODOROVA G, DURISIN B.Absorptive capacity: valuing a reconceptualization[J].Academy of Management Review,2007(32): 774-786.

[46] GIURI P, MARIANI M.Inventors and invention processes in Europe: results from the PatVal-EU survey[J].Research Policy,2007(36): 1107-1127.

[47] FLEMING L, SORENSON O.Science as a map in technological search[J].Strategic Management Journal,2004(25): 909-928.

[48] GEM NDEN H G, SALOMO S, H LZLE K.Role models for radical innovations in times of open innovation[J].Creation and Innovation Management,2007(16): 408-421.

[49] SMITH W K, TUSHMAN M L.Managing strategic contradictions: a top management model for managing innovation streams[J].Organizational Science,2005(16): 522-536.

[50] MOM T J, BOSCH, VAN DEN, VOLBERDA H W, et al.Investigating managers' exploration and exploitation activities: the influence of top-down, bottom-up, and horizontal knowledge inflows[J].Journal of Management Study, 2007(44):910-931.

[51] LEWIN A Y, MASSINI S, PEETERS C.Micro foundations of internal and external absorptive capacity routines[J].Organizational Science,2011(22):81-89.

[52] FERRERAS-M NDEZ J L, FERN NDEZ-MESA A, ALEGRE J.The relationship between knowledge search strategies and absorptive capacity: a deeper look[J].Technovation,2016(54): 48-61.

[53] MAURER I, BARTSCH V, EBERS M.The value of intra-organizational social capital: how it fosters knowledge transfer, innovation performance, and growth[J].Organizational Study,2011(32):157-185.

[54] STEIBER A, AL NGE S.A corporate system for continuous innovation: the case of Google Inc[J].European Journal of Innovation Management, 2013(16):243-264.

Qin Jialiang, Zhang Yuchen

(School of Economics and Management, Tongji University, Shanghai 200092, China)

Abstract:Most of the literature on absorptive capability has focused on the organizational rather than the individual level.By examining absorptive capacity at the individual in the dimensions of identification, assimilation and utilization of external knowledge, this paper is affiliated with the original roots of the concept.It studies that three dimensions' relationships to both exploratory and exploitative innovation after collecting and analyzing quantitative data of 113 technology managers from Shanghai, Chongqing, Xi'an, Guangzhou, Changsha.The empirical result indicates that individual identification contributes to both exploratory and exploitative innovation; individual assimilation leads to the difference between innovation's ambidexterity: exploratory requires individual assimilation whereas exploitative innovation does not; individual utilization contributes to neither.This paper provides managers some implications to encourage individual's absorptive properly to promote firms' dual innovation.

Key Words:Individual Knowledge-Absorb Capability; Innovation Ambidexterity; Exploratory Innovation; Exploitative Innovation

DOI:10.6049/kjjbydc.2017060606

中图分类号:G302

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2018)08-0128-09

收稿日期:2017-08-21

基金项目:国家社会科学基金重大项目(12&ZD073);国家创新方法工作专项项目(2015IM020400)

作者简介:秦佳良(1989-),男,湖南益阳人,同济大学经济与管理学院博士研究生,研究方向为技术经济及管理;张玉臣(1962-),男,河北唐山人,博士,同济大学经济与管理学院教授、博士生导师,研究方向为创新与创业。

(责任编辑:张 悦)