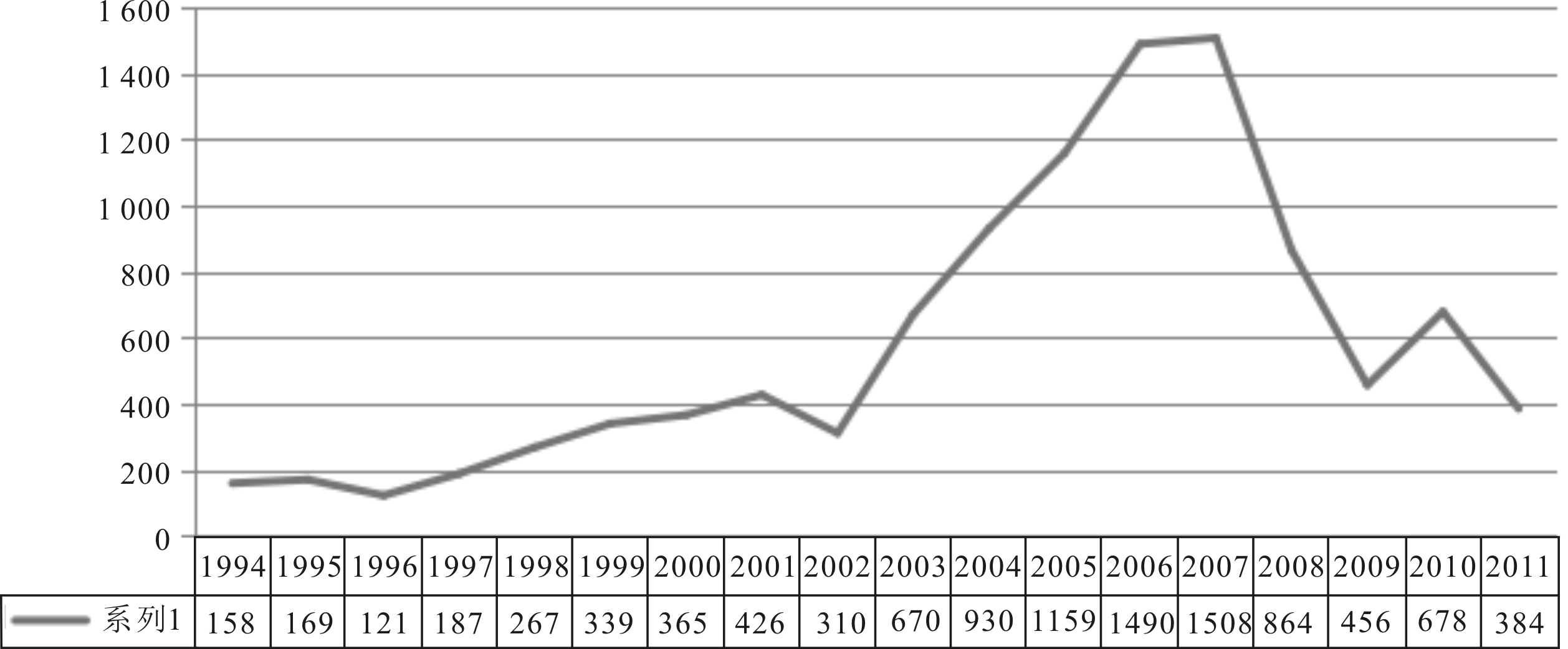

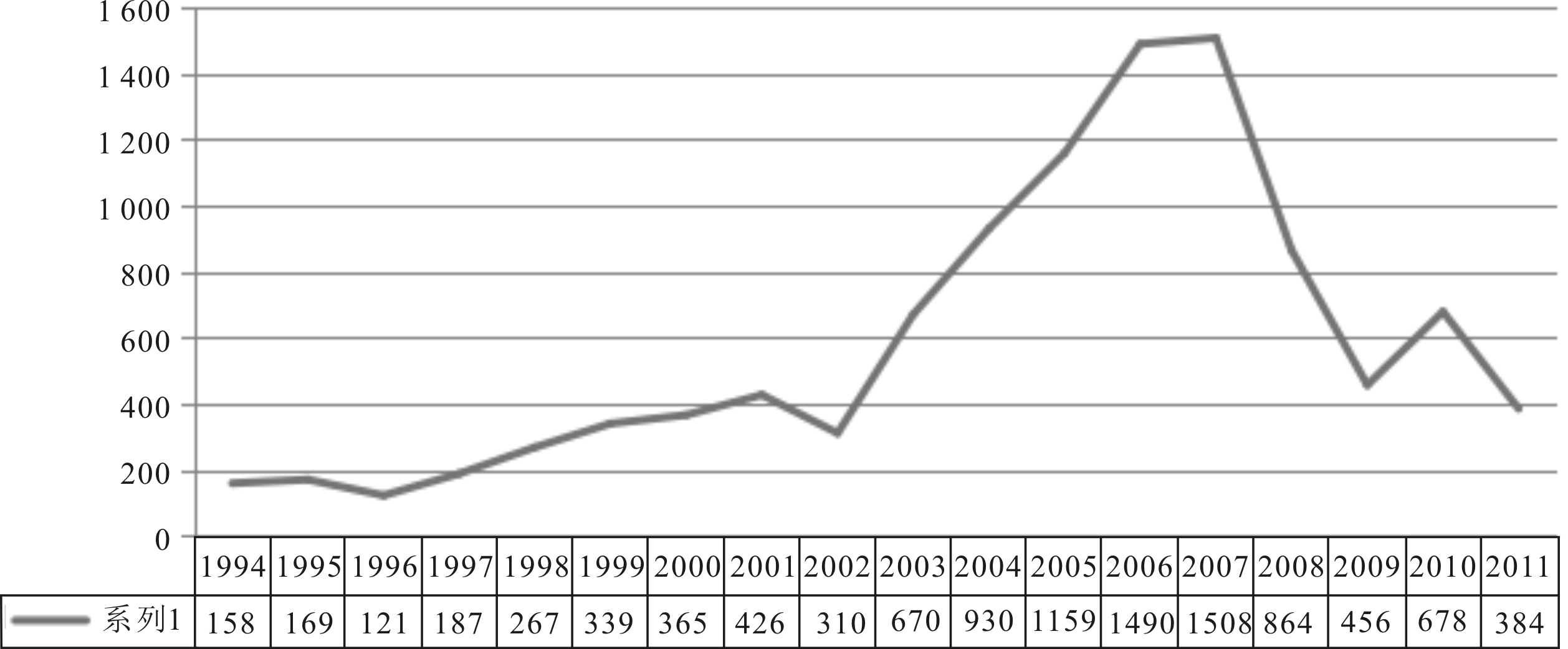

图1IBM专利申请数量变化趋势

阮平南,王文丽,刘晓燕

(北京工业大学 经济与管理学院,北京 100124)

摘 要:研究技术创新网络多维邻近性是否伴随创新网络生命周期不同发展阶段而呈现出不同演化特征,对创新网络内部伙伴选择、关系治理和创新绩效发展具有重要意义。基于IBM专利合作网络数据,运用Feature Selection方法,从地理邻近、社会邻近、技术邻近、组织邻近和制度邻近5个维度分析技术创新网络多维邻近性演化特征。结果表明:①生命周期视角下,在创新网络创生阶段,企业选择合作伙伴时主要考虑技术邻近性和组织邻近性,成长阶段主要考虑地理邻近性,成熟和衰退阶段主要考虑社会邻近性;②演化视角下,地理邻近性与技术邻近性曲线呈倒U型关系,地理邻近性在成长期达到最高点,技术邻近性在成熟期达到最高点;制度邻近性与组织邻近性呈U型关系,制度邻近性在成长期达到最低点,组织邻近性在成熟期达到最低点;社会邻近性则随着创新网络生命周期发展一直呈上升态势。

关键词:网络组织;技术创新网络;多维邻近性;生命周期

网络组织是企业间进行协作创新的重要载体[1]。技术创新网络是指具有互补性资源的不同创新主体通过正式或非正式合作关系进行创新活动的一种网络组织[2]。技术创新网络演化表现为网络结构和内部成员关系改变,创新网络在不同时期面临不同发展需求,并呈现出一定的生命周期特征。同时,波特(1990)将产业集群生命周期分为诞生、发展和衰亡3个阶段,其为创新网络动态演化分析提供了重要理论基础。

近年来,在经济地理学邻近性视角下关于创新网络形成和演化的研究日益受到国内外学者重视。技术创新网络内企业间不同形式的邻近性是促成其进行伙伴选择并建立合作关系的必要条件,正如马歇尔[3]关于产业集群中“产业的秘密弥漫在空气中”的论述,他首先认识到地理邻近性对于实现企业间面对面沟通、隐性知识学习和创新的重要作用。随着通讯技术的不断发展,Boschma[4]认识到技术改变空间距离的能力,并指出地理邻近性对于创新网路内组织间学习和创新既非必要条件也非充分条件,地理邻近性更有可能推动其它邻近性的产生而间接变得更有意义。并且,他提出了5个方面的邻近性,即地理、认知、组织、制度和社会邻近性。此后,不同学者在此基础上研究不同邻近性对于创新网络形成的影响[5-10],也使得组织对不同形式邻近性发挥的作用有了深刻认识。

然而,随着技术创新网络的不断成长和演进,网络内各节点发展目标和方向发生了改变,使得企业间邻近性在不同阶段的重要性程度也相应发生了改变。因此,对企业间邻近性的考虑并非一成不变、越近越好,而是取决于在创新网络发展不同阶段、基于不同邻近性进行伙伴选择时是否有利于网络自身成长与创新绩效提升。现有研究结合创新网络生命周期演化特征,综合考虑不同邻近性与创新网络成长和绩效关系的研究值得深入探讨。基于此,本文从邻近性与创新网络关系研究动态视角出发,以IBM专利合作网络数据为例,探究技术创新网络多维邻近性(地理、社会、技术、组织和制度邻近)是否随着创新网络生命周期发展不同阶段而呈现不同演化特征。通过厘清多维邻近性在不同阶段对创新网络内伙伴选择及企业间关系发挥的不同作用,从而使企业达成创新目标并推动技术创新网络协同发展。

地理邻近性是最早出现的概念,即“邻近性是指经济活动空间接近度和共同位置”[11]。此后,国内外学者相继研究了邻近性的不同维度[4,12,8]。这些维度的共同点在于,任何一种邻近性都是通过增加企业间协调性,并减少不确定性来促进知识生产和创新。本文主要研究技术创新网络多维邻近性演化特征,考虑到技术创新网络构建目的和网络内知识交流不仅受地理、社会因素的制约,也同时受技术、组织和制度等因素的共同影响。因此,本文选择地理、社会、技术、组织和制度5个维度展开研究。

地理邻近性是指创新网络内核心企业与相关主体间的绝对距离,其反映了空间距离远近。企业往往选择与空间距离相近的不同主体建立合作关系,便于相互之间知识交流与技术学习。Giuliani等[13]、李琳等[14]论证了地理邻近性对于创新绩效的正向影响,认为地理邻近性在一定程度上减少了企业间交易成本,使得企业之间可以直接面对面沟通,有利于隐性知识扩散和互信关系建立。同时,现代发达的通信手段和技术为企业间沟通与交流提供了便捷途径,打破了空间距离限制[15]。也有学者认为过度的地理邻近性将带来一定负面影响,会在企业之间形成锁定效应,不利于新知识流动和企业创新[15]。

社会邻近性是指核心企业与相关主体在文化、制度、社会背景等方面的相似性,即企业之间微观层面的社会嵌入性。一般而言,企业会选择与之有密切社会交往的不同主体建立创新合作关系,因为这优于匿名或新建立的联系,为知识扩散和吸收提供了有效途径[16]。但是,企业之间的过度信任也可能诱发机会主义风险[17]。总之,过度的社会邻近将产生锁定效应并导致创新网络封闭,适度的邻近性是市场与社会二者关系平衡的结果。

技术邻近性是指核心企业与其相关主体在认知基础和技术结构上的关联度、重叠度。企业间技术知识的专用性和缄默性,突出了企业间知识交流具有相似的知识库和一定的吸收能力。在认知能力和知识基础相似的主体间可建立更多创新联系,并调节地理距离对创新的阻碍作用。向希尧[18]发现,技术邻近性对于缩短不同企业在合作网络中的距离和提高合作创新绩效均有显著积极影响。然而,过多的邻近性可能带来认知锁定或者引发激烈竞争,降低企业之间的差异性,使企业因缺乏新知识而被锁定在已有技术领域,削弱企业之间竞争力。

组织邻近性是指在组织安排中,组织内部和组织间关系共享程度。对于处在同一组织体系或层级中的企业来说,组织邻近性非常高;反之,对于相对独立的组织来说,组织邻近性则很低。在技术创新网络中,组织邻近性是指各节点之间被链接到同一组织框架内的关系强度和自主程度。根据Boschma(2005)的观点,组织邻近性有助于管理知识交流并降低交易成本。然而,过度的组织邻近性也可能妨碍互动学习,因为其限制了组织灵活性。

制度邻近性是指不同行为主体受一定规则约束的程度,其是基于国家和地区间体制框架(如商业管理、会计准则、立法条件等)内的相似性(夏丽娟,2017)。制度邻近性在企业之间发挥着“粘合”作用,能够减少企业间交流的不确定性,并且保持基本稳定的关系,因此有助于促进创新网络内不同企业间更多交流和互相学习(Giullani,2013)。过少的制度邻近性将削弱制度约束和基于相同价值观建立起来的凝聚力,对企业间协作产生不利影响;然而,过多的制度邻近性也会引发“制度惯性”的负面作用,对于新知识学习和创新产生不利影响。

由于创新网络发展面临不同矛盾和发展需求,因此,创新网络演化呈现出不同的生命周期特征,在不同阶段创新网络演化动力也不相同[19]。在创生阶段主要考虑企业生存问题,此时,网络组织趋于规范化和结构化,内部成员间通过技术引进等方式相互获取互补性资源和优势,解决特定的发展难题;在成长阶段,企业间合作伙伴逐渐增多,网络规模扩大,此时网络发展动力是不断深化和拓展与合作伙伴的关系,加强网络组织开放性,与外界进行更多交流并提升社会资本;进入成熟阶段,网络内成员彼此合作与交流达到最大化,同时也出现一些弊端,此时需要网络成员间协调彼此关系,保障网络协同高效运转;在衰退阶段,网络中企业大量退出,节点企业同质化现象严重,网络亟待转型重构,使网络向更好的方向发展[20]。

同时,由于技术创新网络构建以企业间技术合作和创新活动为目的,因此,创新网络演化也相应受到技术生命周期的影响,即技术发展将经历动荡期、转换期和稳定期3个阶段。动荡期产品性质及特征频繁变化、技术不稳定程度较高,此时竞争者数量较少。随着行业内企业数量增多,使得产品技术和工艺有了很大改进,企业间竞争加剧,相互之间争夺主导产品设计。当产品竞争性质主要集中在产品创新、技术升级时,企业将选择与不同类型的伙伴进行合作,从而促进新产品开发;当产业竞争性质转向价格下降时,企业往往与类似合作伙伴合作,强调规模经济的作用。主导产品设计的出现使得生产变得更加规范化,技术发展进入稳定期。此时,创新网络内部亟需专业化知识和技能,很少获取新知识来源[21]。如果行业遭到变革性技术的冲击,使得新进入企业频繁流动,此时网络结构不太稳定。新进入企业因为具有一定创新优势,将给网络内现有企业施加压力,现有企业需要与新进入企业合作才能获取创新产品或技术。因此,行业内新进入者与现有企业间良好合作关系的建立和维系被认为是决定创新网络成功的决定性因素[21]。

本文利用IBM专利合作网络数据,从网络发展客观过程出发,运用数据挖掘方法,构建数据挖掘模型,从数据背后挖掘技术创新网络邻近性演化规律。基于IBM技术创新网络呈现出明显的生命周期特征,本文以此为例,进一步验证技术创新网络多维邻近性演化特征。

本文以IBM合作网络数据为例进行研究,数据来源于专利检索及分析(Patent Search and Analysis of SIPO)数据库。因为IBM(国际商业机器公司)规模庞大、企业发展成熟、合作伙伴较多、数据易收集和获取,且IBM在1994-2013年发展过程中,其合作伙伴网络呈现出明显的生命周期特征,符合本文研究需要。经过数据收集与分析,本文选取IBM公司1994-2011年专利合作数据展开研究,因2012-2013年合作次数较少,故不进行统计。通过检索获得IBM合作企业共55家,涉及全球主要大洲及相关重点集成电路企业。IBM公司1994-2011年专利申请总体趋势与合作伙伴情况如图1、图2所示。

图1IBM专利申请数量变化趋势

本文通过梳理邻近性与创新网络演化相关文献发现,众多学者通过采用一定的回归分析方法验证了所提假设,说明不同邻近性对于创新网络具有不同影响。也有学者采用纵向网络分析方法(如Siena等;李琳,2015)研究不同阶段邻近性对于创新网络的影响,且这些研究主要集中在合作之后创新绩效评估等方面。由于本文主要研究多维邻近性在不同阶段对于创新网络内部合作伙伴选择的影响,因此采取基于深度学习的数据挖掘方法构建模型。

本文选用Feature Selection(特征选择)方法,并在Clementine软件中操作完成。Feature Selection是对原始数据库进行处理,从中筛选出重要字段建模。Clementine特征选择首先从变量本身进行考察,当数值型变量变异系数小于或者分类型变量变异系数大于某个阈值时,该变量将变得不再重要;其次,考察数据库中预测变量(自变量)与目标变量(因变量)间的关联程度,即每个预测变量对最终预测结果的重要程度,这一重要性程度可用一个指数(importance)表示。通过计算相应的person相关系数,预测变量对于目标变量的重要程度(important指数),计算公式为:importance=1-p,p越值越小,则1-p越大,表明该预测变量越重要。

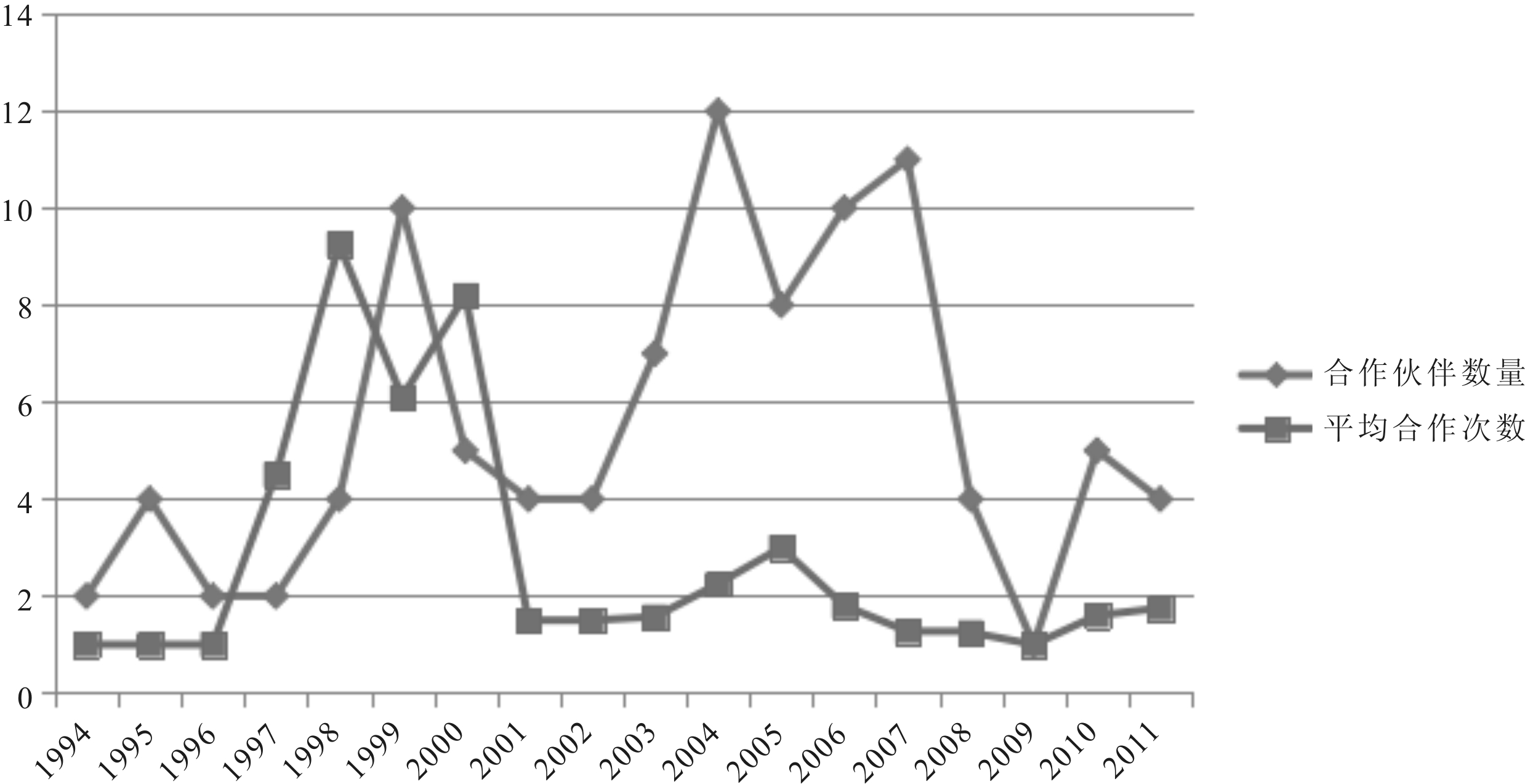

图2IBM合作伙伴数量和平均合作次数

根据目标变量的离散型或连续型特征,计算其重要性程度的方法也不同。本文中目标变量为企业之前在该阶段是否建立联系,是一个离散二值型变量。预测变量主要是指不同维度的邻近性,其有些是离散型、有些则是连续型。对于离散型预测变量,本文采用基于person卡方检验的p值计算指标重要性程度;对于连续型预测变量,本文采用基于F统计量的p值计算指标重要性程度。

2.3.1 生命周期划分

通过IBM专利检索与分析,本文根据生命周期理论阶段划分及IBM 1994-2011年专利申请数量,将其组织生命周期划分为:创生阶段(1994-1997年)、成长阶段(1998-2005年)、成熟阶段(2006-2007年)、衰退阶段(2008-2011年)。

从图1、图2可以看出,IBM公司1994-2011年申请的专利数量整体上呈现出一定的趋势特征。在创生阶段,合作伙伴数量及相应合作次数都比较少,倾向于与同类型企业合作,主要包括摩托罗拉公司、西门子公司和株式会社东芝等。合作伙伴主要分布在美国、德国和日本,合作技术类别(IPC分类号)包括G06、G11、H01、H04等。在成长阶段,合作伙伴数量与合作专利数量明显增多,合作伙伴主要包括因芬尼昂技术股份公司、日本电气株式会社、艾利森电话股份有限公司等,分布区域有所扩展,但还是以美、日为主,合作技术新增G09、G02、H05等类别。在成熟阶段,合作伙伴数量及合作专利数都达到顶峰,主要选择与具有合作历史、跨国大型企业进行合作,如索尼电脑娱乐公司、特许半导体制造有限公司、三星电子株式会社等。企业合作类型不再局限于同类企业,而是趋于多样化,如与信息技术推进研究所、剑桥大学等进行相应合作,合作技术仍以G类(物理)、H类(电学)为主。在衰退阶段,合作伙伴数量及次数明显减少,新增合作伙伴包括飞思卡尔半导体公司、先进微装置公司等,同时与不同类型合作企业,如与哥伦比亚大学等科研机构建立了更多合作关系。

2.3.2 多维邻近性测量

(1)地理邻近性。目前测量方法主要包括:①两城市(两企业)间的最短交通时间(党兴华,2013);②两城市(两企业)间的最短直线距离(曹兴,2017);③将空间区域划分为不同层次,分层次赋以不同的值(李琳,2015)。考虑到IBM合作伙伴具有跨区域全球性变化特征,本文对于地理邻近性的测量选择第二种方法,通过在地图上计算两行为主体间的空间距离进行测度。为减少异常值带来的负面影响,本文借鉴郭燕燕[22]的研究,对企业间距离进行如下处理:

G=1-[ln(fij+1)/ln(maxfij+1)]

(1)

其中,用G表示两地之间的地理邻近性,maxfij表示两地之间的最大距离,将地理邻近性变量控制在0~1之间。

(2)社会邻近性。目前测度方法包括:①两企业原有合作次数(吕国庆,2014);②两企业间合作过的科学家人数[23];③构建过去时段创新网络,计算企业间在专利合作网络中的距离(吕国庆,2014)。本文将两企业间原有合作次数作为社会邻近性,选取第一种方法加以衡量。

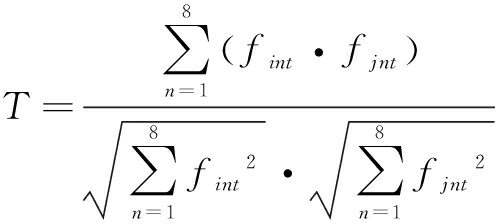

(3)技术邻近性。目前,广泛采用的是Jaffe提出的技术距离公式,本文结合国家专利分类标准IPC分类,计算企业间的技术结构相似性[24]。本文借鉴李琳(2016)的方法,采用企业间专利申请相似性对技术邻近性进行衡量,具体公式为:

(2)

其中,fint、fjnt分别表示t年企业i、j第n类(n=1,2,…,8)专利申请量,本研究中i仅代表IBM公司,j为合作伙伴。计算得出的T值介于0~1之间,T值越大,表明企业间技术距离越小,技术邻近性越强;反之,则越弱。

(4)组织邻近性。目前测量方法包括:①企业之间是否属于同一集团公司或者母公司,即受到组织结构和层级的约束情况(Balland,2013);②企业之间具有类似规制和激励机制程度[25]。例如,企业与科研机构(或高校)之间具有不同性质,企业以盈利为目的,倾向于将其知识和技术从竞争对手中脱离出来,而科研机构等非盈利组织相比于企业更愿意与外界进行知识分享与交流。因此,企业和科研机构间组织邻近性程度较低。

本文选择第二种方法,将组织邻近性定义为0或1的虚拟变量。因IBM属于企业,因此将与之同类型的企业赋值为1,与之不同类型的科研机构、大学等赋值为0。

(5)制度邻近性。一般是指在宏观框架下国家或地区规章制度的相似性,即同属于一个国家的企业受该国制度约束及价值观的影响程度。考虑到IBM跨国范围合作伙伴选择,参照Balland(2013)的做法,将与IBM同属于一个国家的企业赋值为1,表明其具有较高的制度邻近性;反之,不同国家企业赋值为0,表明制度邻近性较低。

2.3.3 指标重要性挖掘模型

本文利用Clementine对各阶段不同邻近性数据进行分析,利用Feature Selection挑选出不同阶段影响企业间合作的主要因素,并构建指标重要性挖掘模型,如图3所示。

图3指标重要性挖掘模型

在指标重要性挖掘模型中,将不同阶段不同邻近性指标计算结果导入到Clementine中读取;Filter组件加入到数据流中,用来剔除不需要的字段;Type组件用来定义不同数据类型,并确定目标变量和预测变量。本文确定该阶段两企业之间是否建立合作关系作为目标变量,最终使用Feature Selection进行指标重要程度挖掘。

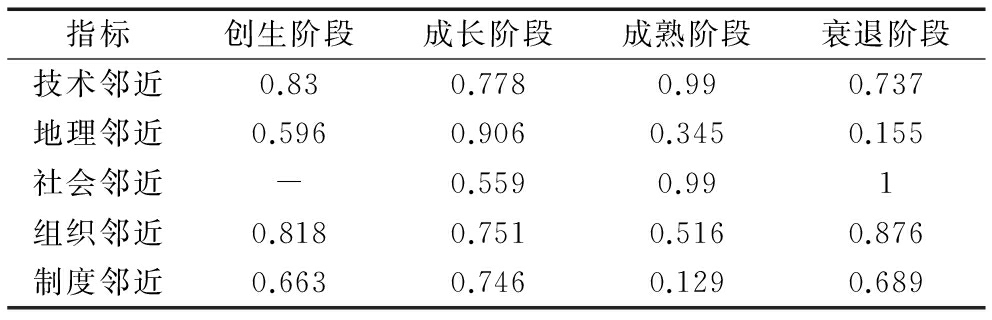

结合IBM创新网络生命周期,本文分别构建4个阶段指标重要性挖掘模型,并将输出结果整理如表1所示。

表1各阶段不同邻近性重要程度

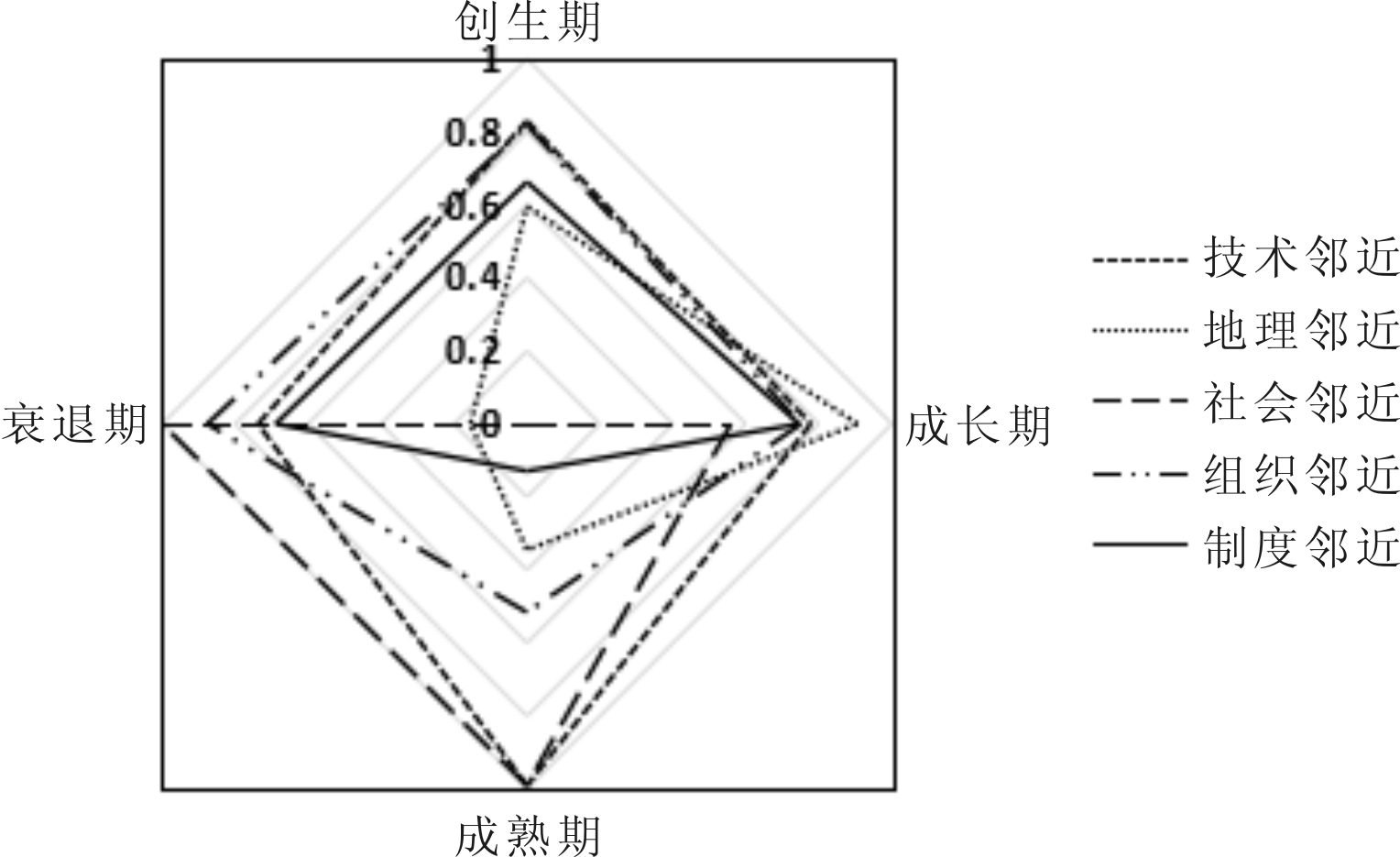

由上述基于Feature Selection提取的各阶段不同邻近性重要性数值,绘制不同邻近性影响合作伙伴选择的演化示意图,如图4所示。

图4不同邻近性影响合作伙伴选择的演化趋势

(1) 创生阶段。创生阶段企业选择合作伙伴时主要考虑技术邻近性(0.83)和组织邻近性(0.818),其它邻近性的作用不明显。其原因在于,在创新网络构建阶段,根据资源依赖理论,企业出于自身生存需求,在长期发展战略指导下,将重点考虑合作伙伴选择具体问题,如选择哪些企业进行合作,主要进行哪方面合作。此时凸显了技术邻近性的重要作用,企业为获取互补性资源,开始搜寻合作伙伴,根据就近原则,选择与之在技术上有一定相似性的企业作为合作伙伴,双方有一定的认知基础,从而能够节省交易成本。同时,组织邻近性重要程度凸显,说明企业倾向于与同类型企业合作,有利于双方更好地沟通。

(2)成长阶段。成长阶段企业选择合作伙伴时主要考虑地理邻近性(0.906)和制度邻近性(0.746),此阶段社会邻近性有了明显提升,其它邻近性变化不明显。从知识溢出角度出发,随着节点进入数量的不断增多,企业间交流日益增多,技术创新网络进入逐渐完善阶段。企业为降低运营成本、控制环境不确定性,倾向于将创新网络本地化,所以突出地理邻近性的重要性,如一些产业集群和科技园区的建立就是充分利用了地理邻近性优势。同时,新进入节点企业为创新网络注入了新活力,加强了网络开放性,带来了新知识和信息,成员企业间合作次数增多,社会邻近性较创生阶段有了很大程度提升。此时,制度邻近性发挥了重要作用,网络内正式和非正式规则约束了成员间沟通与交流模式,以确保技术创新网络能够高效运转。

(3)成熟阶段。成熟阶段企业进行伙伴选择时主要考虑技术邻近性(0.99)和社会邻近性(0.99),其它邻近指标重要性程度均有所下降。随着创新网络的不断演化,网络内成员企业间形成了较为稳定的创新交流圈,信任关系不断增强,社会邻近性发挥了重要作用。在这一阶段,地理邻近性的影响逐渐减弱(0.345),跨区域远距离知识交流与合作不断加强。同时,由于主导设计的出现,使得生产变得规范化,因此企业比较重视技术邻近性,一般愿意选择与同类型企业合作,以获取规模经济效益。组织邻近性指标重要性程度降低(0.516),说明企业倾向于选择不同类型的合作伙伴,尤其是高校在开展基础研究、开发创新及相关基础设施方面的优势,被看作是创新网络的资源禀赋,进而成为企业重要的合作伙伴。

(4)衰退阶段。衰退阶段企业进行伙伴选择时主要考虑社会邻近性和组织邻近性。由于网络内节点的进退,留在其中的企业大多是同类型企业,因此,组织邻近性重要程度凸显(0.876)。同时,社会邻近性指标重要性程度达到1,说明依赖于之前地理邻近性和社会邻近性建立起来的合作伙伴关系较为成熟稳定,但面临创新网络出现同质性和效率低下等问题,创新网络需要剔除一定的合作关系,充分利用现有成员社会资本,吸引新伙伴进入和参与,从而为创新网络注入新鲜血液,并进而实现产业转型升级。

技术邻近性在创新网络整个生命周期呈倒U型曲线,技术邻近性指标平均重要性程度达到0.83,体现了技术邻近性在创新网络中的重要作用,是技术创新网络构建的基础。企业间知识分享和技术创新活动是为获取更多异质性资源和互补资源。因此,技术邻近性始终发挥着稳定作用(见图5)。

图5不同邻近性影响合作伙伴选择演化曲线

地理邻近性在创新网络整个生命周期呈倒U型曲线,在成长阶段达到最高。这说明,地理邻近性从创生期到成长阶段逐渐提升,创新网络趋于本地化,企业间知识和技术交流以地缘、业缘为主,减少了企业间交易成本。同时,面对面交流与沟通也有利于隐性知识学习和专业技术模仿,随着创新网络进一步发展,网络内企业类型多样化、跨区域间合作关系建立,地理邻近性作用降低。到创新网络后期,创新网络内本地知识溢出、节点同质化现象严重,并且陆续退出创新网络。

社会邻近性随着创新网络生命周期发展呈现为增长态势,说明技术和地理邻近是先导,在此基础上促进了社会邻近性的产生。企业刚开始会选择与其技术相类似的行为主体进行合作,同时出于节省成本的考虑,也会不断选择与空间距离相近的企业合作,通过深入交流,相互之间的信任感和默契度逐渐上升,合作次数与经验增多,进而促进网络内成员密切互动和创新绩效提升。在创新网络衰退阶段,企业亟需转型,此时需要发挥社会邻近性的作用,吸引新企业加入,与现有企业共同进行创新学习。

组织邻近性在创新网络整个生命周期呈现为U型曲线,组织邻近性是区分企业不同性质的指标,该指标重要性程度在网络创生期和成长阶段均发挥着稳定作用,说明企业愿意选择同类型企业合作。但成熟期却有明显下降,说明企业在此阶段广泛扩展自身与外界的联系,寻求异质性知识资源,或者出于竞争因素考虑而避开与同类型企业合作。

制度邻近性在创新网络整个生命周期呈U型曲线,在成熟期发挥作用最小。制度邻近性对创新网络的作用与组织邻近性类似,反映了制度和规则约束对于创新网络内部关系稳定与协调具有重要作用。但随着时间推移,创新网络内部成员分布广泛且关系复杂,因此,国家或地区间共同的规章制度对企业选择伙伴时的影响作用逐渐减弱。

本文将基于生命周期的创新网络演化与多维邻近性相结合,探究技术创新网络多维邻近性演化特征。研究结果揭示,在生命周期视角下,创新网络创生阶段企业选择合作伙伴时主要考虑技术邻近性和组织邻近性,成长阶段主要考虑地理邻近性,成熟和衰退阶段主要考虑社会邻近性。从演化视角看,地理邻近性和技术邻近性呈倒U型关系,地理邻近性在成长期达到最高点,技术邻近性在成熟期达到最高点;制度邻近性和组织邻近性呈U型关系,制度邻近性在成长期达到最低点,组织邻近性在成熟期达到最低点;随着创新网络生命周期的不断演化,社会邻近性对创新网络成员间伙伴选择的影响作用越来越大。

根据上述分析,本文提出如下管理启示和建议:

(1)在创新网络成熟阶段,技术邻近性发挥作用最大,随后网络进入衰退阶段。可以看出,网络内异质性知识技术缺乏是导致网络衰退的主要原因。因此,要实现创新网络再生,需要在成熟阶段引入具有异质性资源的合作伙伴,提升企业创新绩效。

(2)地理邻近性在创新网络成长阶段发挥作用最大。因此,在创新网络迅速成长阶段选择地理邻近性伙伴更有利于网络关系稳定与合作创新。

(3)社会邻近性在创新网络发展过程中始终发挥着重要作用。因此,企业应与不同类型主体维持开放合作关系,增加合作伙伴的多样性,获取更多异质性资源,弥补自身不足。

未来研究可选择不同行业对上述结论进行验证和对比分析,同时结合最新量化研究方法,不断丰富技术创新网络演化及邻近性对于创新网络的影响机制,以获取更有意义的结论。

参考文献:

[1] 林润辉,张红娟,范建红.基于网络组织的协作创新研究综述[J].管理评论,2013,25(6):31-46.

[2] 党兴华,郑登攀.对《创新网络17年研究文献述评》的进一步述评[J].研究与发展管理,2011(3):9-15.

[3] ANDRE TORRE,JEAN—PIERRE GILLY.Debates and surveys:on the analytic dimension of proximity dynamics[J].Regional Studies,2000(34):171-172.

[4] BOSCHMA R.Proximity and innovation:a critical assessment[J].Regional Studies,2005,39(1):61-74.

[5] AUTANT-BERNARD C,BILLAND P,FRACHISSE D,et al.Social distance versus spatial distance in R&D cooperation[J].Papers in Regional Science,2007,86:495-519.

[6] 周青,侯琳,等.制度邻近性对高新技术企业合作创新的作用路径研究[J].科技进步与对策,2013(10):81-83.

[7] HERINGA P W,HORLINGS E,VAN DER ZOUWEN M,et al.How do dimensions of proximity relate to the outcomes of collaboration [J].Economics of Innovation and New Technology,2014(23):689-716.

[8] 李琳,张宇.地理邻近与认知邻近下企业战略联盟伙伴选择的影响机制——基于SIENA 模型的实证研究[J].工业技术经济,2015(4):27-35.

[9] 刘凤朝,闫菲菲,等.邻近性对跨区域研发合作模式的影响研究——基于北京、上海、广东的实证[J].科研管理,2014(11):100-108.

[10] BROEKEL T,BOSCHMA R.Knowledge networks in the DUTCH aviation industry:the proximity paradox[J].Journal of Economic Geography,2012,12:409-433.

[11] ANDRE TORRE,JEAN—PIERRE GILLY.Debates and surveys:on the analytic dimension of proximity dynamics[J].Regional Studies,2000(34):171-172.

[12] KNOBEN J,OERLEMANS L A G.Proximity and inter-organizational collaboration:a literature review[J].International Journal of Management Reviews,2006,8:71-89.

[13] GIULIANI E.Network dynamics in regional clusters:evidence from Chile[J].Research Policy,2013,42:1406-1419.

[14] 李琳,韩宝龙,高攀.地理邻近对产业集群创新影响效应的实证研究[J].中国软科学,2013(1):167-175.

[15] BEN LETAIFA S,RABEAU Y.Too close to collaborate? how geographic proximity could impede entrepreneurship and innovation[J].Journal of Business Research,2013(66):2071-2078.

[16] 夏丽娟,谢富纪,王海花.制度邻近、技术邻近与产学协同创新绩效——基于产学联合专利数据的研究[J].科学学研究,2017,35(5):782-791.

[17] L A G OERLEMANS,M T H MEEUS.Do organizational and spatial proximity impact on firm performance [J].Regional Studies,2005(39):89- 104.

[18] 向希尧.跨国专利合作网络中技术接近性的调节作用研究[J].管理科学,2015,28(1):111-121.

[19] 刘晓燕,阮平南,李非凡.基于专利的技术创新网络演化动力挖掘[J].中国科技论坛,2014(3):136 - 141.

[20] 刘晓燕,魏云凤,杨娟.演化视角下技术创新网络节点进退机制研究[J].科技进步与对策,2016(10):10-16.

[21] NEFFKE F,SVENSSON HENNING M,BOSCHMA R,et al.The dynamics of agglomeration externalities along the life cycle of industries[J].Regional Studies,2011(45):49-65.

[22] 郭燕燕,杨朝峰,封颖.网络位置、地理临近性对创新产出影响的实证研究[J].中国科技论坛,2017(2):127-134.

[23] 向希尧,裴云龙.地理接近性对跨国专利合作的影响—社会接近性的中介作用研究[J].科学学与科学技术管理,2016,37(4):17-23.

[24] 刘凤朝,邬德林,马荣康. 专利技术许可对企业创新产出的影响研究——三种邻近性的调节作用[J].科研管理,2015,36(4):91-100.

[25] LAZZERETTI L,CAPONE F.R&D networks in high technology applied to cultural goods.a social network analysis[J].Sinergie Italian Journal of Management,2016(34):75-99.

Ruan Pingnan,Wang Wenli,Liu Xiaoyan

(School of Economics and Management, Beijing University of Technology, Beijing 100124,China)

Abstract:The study of the multidimensional proximities of technological innovation network shows different characteristics of evolution with the development of innovation network life cycle, has very important significance for partner selection, the relationship management and innovation performance in the innovation network. Based on the IBM patent cooperation network data, this paper analyzes the evolution of the multidimensional proximities of the technological innovation network by using the Feature Selection method in the five dimensions of geographical proximity, social proximity, technological proximity, organizational proximity and institutional proximity. The results show that:①In the life cycle perspective, mainly considering technological proximity and organizational proximity of partner selection in the innovation network creation stage, growth stage mainly consider geographical proximity, mature and decline stage mainly consider social proximity;②In the perspective of evolution, geographic proximity and technological proximity curve takes an inverted U type, geographic proximity reached the highest point in the growth stage and technology proximity reached the highest point in the mature stage; institutional proximity and organizational proximity curve takes an U type, institutional proximity reached the lowest point in the growth stage and organizational proximity reached the lowest point in the mature stage; social proximity has been the upward trend with the development of innovation network life cycle.

Key Words:Network Organization; Technological Innovation Network; Multidimensional Proximity; Life Cycle

DOI:10.6049/kjjbydc.2017050265

中图分类号:F091.354

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2018)08-0001-07

收稿日期:2017-07-12

基金项目:国家自然科学基金项目(71371018);北京市社会科学基金项目(15JGB124);北京市自然科学基金项目(9172002)

作者简介:阮平南(1955-),男,江西吉安人,北京工业大学经济与管理学院教授、博士生导师,研究方向为战略管理与组织治理;王文丽(1994-),女,内蒙古巴彦淖尔人,北京工业大学经济与管理学院硕士研究生,研究方向为战略管理与组织治理;刘晓燕(1974-),女,河北唐山人,管理学博士,北京工业大学经济与管理学院副教授、硕士生导师,研究方向为信息管理与组织治理。

(责任编辑:王敬敏)