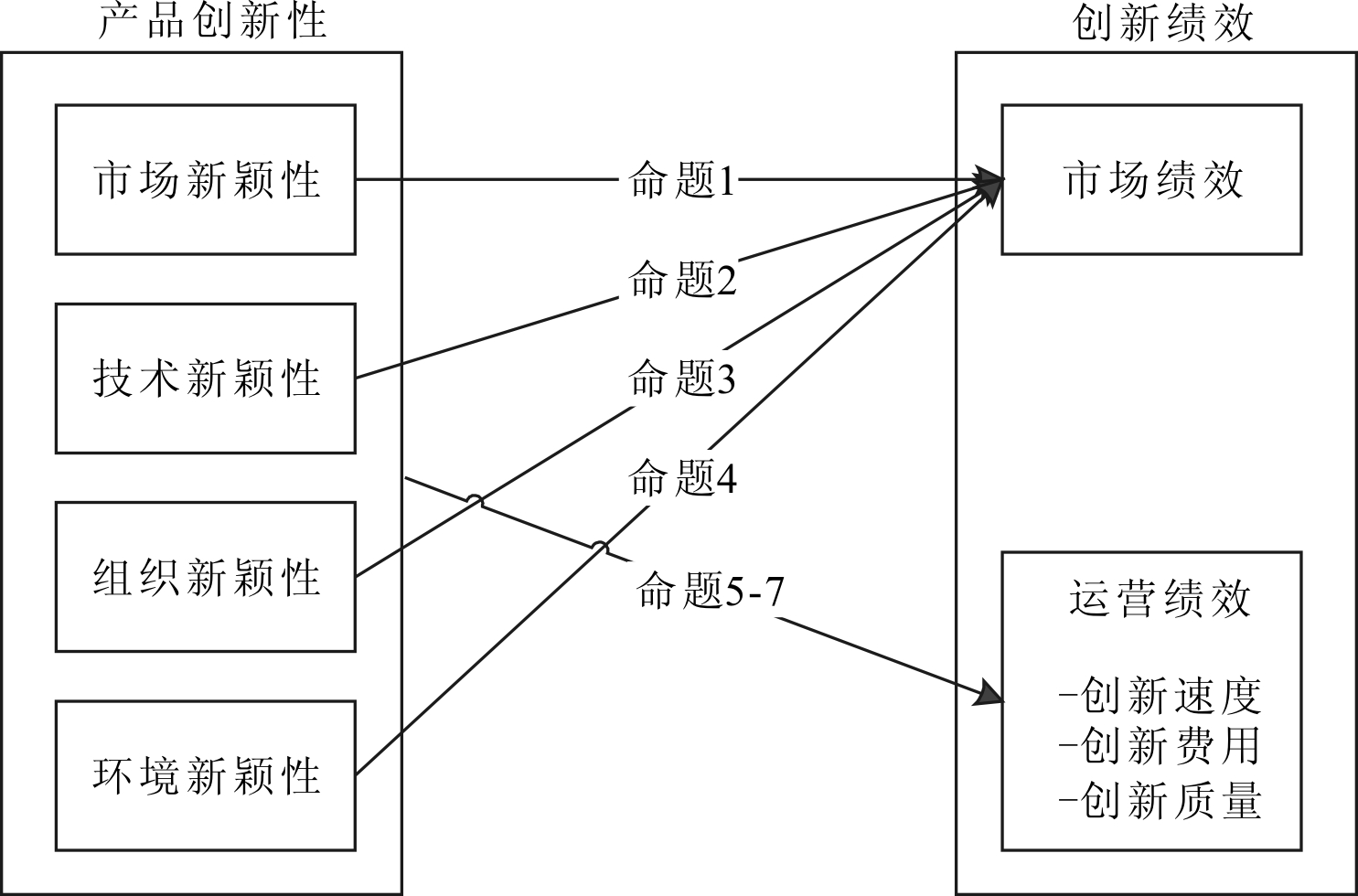

图1产品创新性与创新绩效间关系理论模型

穆 钰,徐 明

(东华大学 旭日工商管理学院,上海 200051)

摘 要:在对已有理论基础和实证研究结果进行回顾与辨析的基础上,从企业视角出发,提出产品创新性与创新绩效间关系理论模型及相应研究命题。首先,细化两个构念维度,将产品创新性划分为市场、技术、组织和环境新颖性4个维度,将创新绩效划分为市场绩效和运营绩效两个方面,其中运营绩效包含创新速度、费用和质量。其次,对文献中已有实证研究结果进行剖析和对比,构建产品创新性与创新绩效间关系理论模型。最后,对产品创新性维度进行分解,对创新绩效进行剖析,可为理论发展和科学决策提供依据及启示。

关键词:产品创新性;创新绩效;理论述评;模型构建

作为创新管理的一个重要方面,创新性受到学者的广泛关注[1,2]。根据研究对象不同,可分为产品创新性、企业创新性、顾客创新性等多个方面。本文以单个创新产品(或服务)为分析单元,研究作为创新特征之一的创新性。本文中的产品创新性是指新的有形产品或无形服务的创新性。除特别指出外,下文提到的“产品”均包含有形产品或无形服务,是指企业为顾客提供价值主张的有形载体或无形载体。本文仅在涉及具体制造业和服务业时,采用“产品”和“服务”分别对应有形产品和无形服务。

本文从企业微观视角探讨企业创新,而非从宏观视角专注于行业创新或顾客创新。该视角将企业创新活动纳入考量范围,也包含对企业而言具有积极意义的模仿性创新和渐进性创新。一般而言,模仿性创新包括两类:一是新产品线,二是旧产品线上的新产品项目[3]。这两类新产品类似于其它企业已经提供的产品,虽然在行业中已经存在,对顾客而言是“旧”产品,但对提供该模仿性创新的企业而言却是全新产品。以往研究将这两类模仿性创新看作介于突破性创新与渐进性创新之间的适度性创新。由于行业中已有类似产品出现,这种适度性创新虽然或多或少具有“模仿”性质,但对于企业而言却有重要意义。企业通过提供这两类模仿性创新,能够达到或赶超其它企业提供的产品标准,体现企业有能力提供一项相似或改进的模仿性产品,以提高企业形象。此外,通过提供已有产品线上的补充性(互补性)产品,企业能够搭建起满足各种顾客需求的“一站式”平台[4]。因此,学者们呼吁对于模仿性创新应当给予足够关注[3]。

创新为企业成长和新业务扩展提供了重要机遇[5]。然而对企业而言,并不一定越新颖的创新产生的绩效越好。创新往往伴随着不确定性,一项创新越是新颖,与其特征及运营相关联的不确定性、复杂性和风险就越高[4]。具有不同新颖程度的创新,其所要求的企业资源、能力和管理方式亦有所不同[6,7]。全面评价创新性能够更加系统地选择有潜力的创新,识别可能导致创新失败的不确定性风险[8]。

以往关于产品创新性与创新绩效关系的研究大都来自国外。国内有关产品创新性(或称产品创新程度、产品创新度)的研究大多将其作为调节变量[9-13],较少探讨其与创新绩效间的直接关系。关于两者间关系,迄今为止国内外学界尚未有一个清晰认识,学者们通过实证研究得出不一致的结论[2]。其中一个重要原因在于,产品创新性和创新绩效两个构念均具有多面性特征。本文旨在通过对产品创新性进行维度分解,揭示关于二者关系产生不一致结论的根源。

由于先行研究在产品创新性与创新绩效测量方面缺乏一致性和可比性,容易产生差异化甚至相互矛盾的结论[4,5],因此,合理界定和划分构念维度,有助于厘清产品创新性与创新绩效间的复杂关系。同时,也有助于企业在对产品创新性进行综合考量的基础上更好地采取科学决策。

基于以上研究现状,本文通过对产品创新性与创新绩效相关理论进行回顾,在维度细分的基础上构建二者间关系理论模型。针对创新绩效不同方面,学者们在探讨创新性与创新绩效间关系时,尽管已有大量研究关注创新市场(产出)绩效,但针对创新运营(过程)绩效的研究较少。本文基于企业视角,研究产品创新性与市场和运营两方面绩效间的复杂关系,为企业创新管理提供借鉴。

关于产品创新性概念、内涵等,国内已有学者进行了相关研究[14,15]。本文以产品创新性与创新绩效间关系为研究对象,着重回溯二者间关系,以及与二者关系相关的产品创新性维度划分的研究成果。

学者们通常根据产品创新性对创新进行分类[4]。例如,采用二分法,将创新简单划分为突破性创新和渐进性创新两类[7],或在其中增加一类适度性创新[3,16],抑或是将其划分为完全不同于该二分法的多类创新[4]。但这些依据整体产品创新性划分出的创新类型,与创新绩效高低之间并无必然联系。这种划分方式无法揭示产品创新性与创新绩效间的复杂关系,因此需要对产品创新性进行深入探讨。

除将产品创新性看作分类型变量外,学者们更多地将其看作连续型变量。同时,有学者对产品创新性进行单一项目测量[17],亦有学者将其看作单维构念进行多项目测量[18]。而这种对复杂构念进行单项或单维测量的方式不利于构念概念化[5],因此多数研究将产品创新性看作是一个多维构念[16]。对于产品创新性维度划分最常见的方法是将其分为市场新颖性和技术新颖性两个维度[6],或者在此基础上增加内部企业资源新颖性维度[5],或再加上外部环境资源新颖性维度[19]。

以上在市场和技术新颖性基础上的维度划分方式是从创新特征角度出发,揭示了创新的新颖性特征,广泛应用于测量产品创新性、产品组合创新性[8,16,19]。此外,学者们还从其它角度划分了产品创新性。例如,Danneels和Kleinschmidt[5]从企业视角将产品创新性划分为市场熟悉程度、技术熟悉程度、营销匹配度、技术匹配度和新营销活动5个维度。Lee和O'Connor[20]将产品创新性划分为4个维度,即对企业而言的产品新颖性和市场新颖性、对顾客而言的产品优越性和采用困难程度。

具有多面性的创新绩效构念可划分为财务绩效和非财务绩效两种[4],或是运营(过程)绩效和市场(产出)绩效[21-23]等。由于财务绩效和非财务绩效划分方式过于笼统,且过于突出和强调单个创新财务绩效,因此不利于对企业整体资源进行优化配置以及对企业创新组合进行综合管理。而运营及市场绩效划分方式从创新过程和最终产出角度切入,对于单个创新绩效评价更加合理。这是因为:一方面,其比较重视产出市场效益;另一方面,也符合理论和实践中对创新流程管理及过程控制的需要[24]。

目前,关于创新绩效的研究大多关注市场(产出)绩效,较少有实证研究聚焦运营(过程)绩效,而探索更广泛创新绩效的研究受到越来越多学者关注[22]。市场绩效是指创新自身带来的市场效益,主要体现在销售、利润、市场份额、顾客满意等方面。运营绩效关注创新执行情况,包括创新速度、费用及质量等方面[25,26]。创新速度是指创新从启动到完成整个活动过程所用的时间[21]。创新速度测量的是企业将无形创意快速转化为创新的能力[26]。创新费用反映了创新过程中的费用控制效率,包括财务和人力资源花费。具有不确定性风险的创新任务增加了协调需求,从而导致更高的创新费用[27]。创新质量反映了创新成果与预设绩效标准之间的一致性[21,26]。企业通过改进问题解决方案和提高预测准确性满足顾客需求,以进一步提高创新质量[28]。

目前,学者们关于产品创新性与创新绩效关系的研究主要聚焦在产品创新性与市场绩效上。关于产品创新性与运营绩效关系的实证研究较少,主要集中在产品创新性与创新速度上,且一致认为两者存在负相关关系[29-31]。产品创新性与市场绩效间关系实证研究包括以下几种结论:

(1)正向影响。国内外一些学者以技术突破性或技术标准指代产品创新性,认为其对市场绩效具有正向影响[18,32,33],这些结论实质上验证了技术新颖性与市场绩效间的正向关系。Song和Montoya-Weiss[7]认为产品创新性是一个多维构念,但其在实证研究中仅用二分法,将产品创新性划分为突破性创新和渐进性创新两类,通过比较美国高科技行业中163个突破性创新和169个渐进性创新案例,发现突破性创新市场绩效高于渐进性创新。Zhou等[34]将突破性创新划分为基于市场的突破性创新和基于技术的突破性创新两类,利用中国350个品牌实证研究数据,发现两类突破性创新均正向影响市场绩效。

(2)U型关系。Kleinschmidt和Cooper[3]整合新产品市场新颖性和技术新颖性,通过矩阵形式将产品创新性分为高中低3个水平,采用来自125家工业产品企业中的195个新产品数据,发现产品创新性与新产品绩效间存在U型关系,即突破性创新和渐进性创新具有优于适度性创新的市场绩效。

(3)倒U型关系。Avlonitis等[4]对14个测量项目采用聚类分析,根据创新性高低将服务创新分为6类,通过研究希腊84家金融企业132个新金融服务项目,发现创新性与市场绩效之间呈倒U型关系,即相比于突破性创新和渐进性创新,适度性创新市场绩效最高。Schultz等[16]将新产品组合创新性划分为4个维度,根据丹麦和奥地利117个跨行业企业数据,实证得出整体创新性与市场绩效之间呈倒U型关系的结论。另外,他们还指出,当不考虑环境新颖性时,包含其它3个维度的整体创新性与市场绩效间呈正向线性关系;当不考虑市场新颖性时,包含其它3个维度的整体创新性对市场绩效不具有任何影响。

(4)无影响。Calantone等[17]通过对北美451个跨行业企业的实证研究指出,产品创新性对于市场绩效而言无直接效应,而是通过影响产品优势作用于市场绩效。Calantone等[17]指出,尽管产品创新性能够提高产品优势,但也会降低顾客熟悉度。如果顾客对于新产品特征不熟悉,或者产品创新性未能较大程度地提高产品优势,产品创新性可能损害市场绩效。只有当产品创新性对于产品优势的影响大于对顾客熟悉度造成的损失时,新产品才有可能获得较高的市场绩效。

总结以上针对二者关系的实证研究,本文认为产生差异化结论的原因包括以下3点:首先,以往学者们从不同视角(行业、企业或顾客)[5,35]、运用不同测量方式(单维、二维或多维)[16]探索产品创新性,这些不同导致产品创新性概念涵盖范围有所差异,因而产生了不同的结论[5,16];其次,学者们对市场绩效尚无统一测量标准,测量方式在项目、项目组合、企业等不同层面亦存在差异[35];再次,产品创新性不同维度与市场绩效间可能存在不同关系,而已有大多数研究却基于不同维度,笼统地讨论整体产品创新性的影响效果。少量区分构念维度的研究认为,不同产品创新性维度对于市场绩效产生了相反的影响[5,8]。

根据以上对产品创新性与创新绩效相关理论和实证研究的回顾、梳理,本文通过细分产品创新性维度,提出产品创新性与创新绩效间关系理论模型及相应研究命题(见图1)。

图1产品创新性与创新绩效间关系理论模型

本文从创新性特征出发,将产品创新性界定为创新新颖程度[10],并将其划分为市场、技术、组织和环境新颖性4个维度[8,16,19]。

市场新颖性是指创新对于市场而言的新颖程度。市场新颖性的核心准则是该创新相较于其它已有产品而言是否显著增加了顾客价值[16]。市场新颖性为顾客提供了一种满足其需求的新方式和新可能性[29]。市场新颖性经常伴随各类创新,尤其是渐进性创新方面[16],了解和响应顾客的差异性需求对于渐进性创新而言尤为重要[6]。

技术新颖性是指创新中技术应用新颖程度,其涉及与创新技术和模块相关的变化。高度的技术新颖性通常迫使学界或业界修改相应的知识基础,引入新技术原理,同时带来技术系统结构的根本改变,或者新技术成分和模块使用[16]。技术新颖性反向体现了企业已有技术资源和能力对于创新的适配程度。

组织新颖性是指创新引发的企业内部管理变化,具体包括文化、结构、过程和实践改变等[8,16]。高度的组织新颖性关注企业内部资源和能力,因而容易导致企业文化、组织结构、生产和传递系统、研发和营销实践发生改变[17]。组织新颖性反向体现了企业已有内部资源管理能力对于创新的适配程度。

环境新颖性是指创新带来的企业外部环境变化,具体包括基础设施、行业规则规范及社会价值和规范改变等[8]。环境新颖性超越了其它3个创新性维度,代表了创新对于企业外部资源的新要求,反向体现了企业已有外部环境资源和能力对于创新的适配程度。高度的环境新颖性容易造成整个行业,甚至更广范围的环境变化,这是只有突破性创新才可能产生的影响[16]。

产品创新性维度间彼此存在差异性又相互关联[8]。高度的产品创新性不仅容易引起环境变化,也有可能给其它维度带来更多或更大的变化[16]。而一项以顾客价值和需求为导向的创新在产生其它维度新颖性的同时,通常也伴随着市场新颖性的产生。正如Schultz等[16]指出,当从创新性维度中排除市场新颖性时,原本对市场绩效的倒U型影响将消失,进而导致创新性对市场绩效无影响。由此可见,纳入市场新颖性这一维度对于准确测量产品创新性十分重要,同时对产品创新性维度进行细分,也有助于获取其与市场绩效间关系的准确结论。

(1)市场新颖性。一般而言,设计独特产品更具有市场新颖性,也更有可能获取更高的市场绩效[36]。对于具有较低市场新颖性的新产品而言,企业聚焦于先前未能满足的顾客需求,为顾客提供更满意的体验、更有效的问题解决方案、更多改进的客户培训或者更专业的合作关系,这是该产品区别于竞争者产品的一个重要基础[6]。对于具有较高市场新颖性的创新而言,一个全新产品以其独一无二的特点,构建了一个新产品类型,或是创造了一个新市场,从而能够实现新顾客效益,改变市场结构,建立新顾客基础,并吸引新顾客群[8,16]。基于以上分析,本文提出如下命题:

命题1:创新的市场新颖性越高,市场绩效越好。

大量实证研究表明,市场新颖性对新产品市场绩效有正向影响[1,8,34,37-39],这些研究均采用了市场新颖性的多个相似构念,其中产品独特性和市场创新性两个构念使用较多。市场新颖性体现了产品独特性,以往研究发现,产品独特性是市场绩效的一个重要影响因素[37,38]。

(2)技术新颖性。具有高度新颖性的技术开发是一种知识密集型活动,其产生的技术知识不易被其它企业转移。具有高度技术新颖性的创新能形成更多模仿阻力,保障企业竞争优势,产生的新产品通常可以累积更多市场份额[40]。技术导向型企业往往以获得创新领导者声誉为目标,从而对其销售额产生积极影响[8]。因此,本文认为,创新技术新颖性正向影响市场绩效。由此本文提出如下命题:

命题2:创新的技术新颖性越高,市场绩效越好。

多数实证研究均采用技术新颖性的相似构念,得出其对市场绩效具有正向影响的结论[18,32-34]。作为与技术新颖性相对的一个构念,技术协同(新项目所用技术与企业已有技术间的匹配度)受到学者广泛关注。关于技术协同与市场绩效间关系目前存在不一致结论,一些学者通过制造业实证研究得出,技术协同能够提升市场绩效[5,41,42]。但Atuahene-Gima[43]通过对制造业和服务业同时进行实证研究发现,技术协同对于制造企业新产品绩效具有正向影响,而对于服务企业新服务绩效却有负向影响。Atuahene-Gima[43]的解释是,当新服务与企业现有技术相匹配且企业可以通过已有技术实现该创新时,竞争者可能有相似的资源、能力和技术来快速模仿,由于缺乏专利保护,服务企业中的模仿性创新相对于制造业而言更加容易。针对服务业创新领域,该研究通过证实技术协同对于市场绩效的负效应,从相反角度揭示了技术新颖性对于市场绩效具有正向影响的结论。

(3)组织新颖性。组织协同理论认为,当新产品与企业当前内部资源和能力紧密相联时,企业有可能获得更高的市场绩效[36,43]。例如,与已有营销资源和能力产生管理协同能够促进开发团队获取并解释重要的市场信息和竞争信息[42]。从这一逻辑来说,具有高度组织新颖性的创新一般内部匹配度较低,从管理协同中获取的收益较少[5]。此外,员工对于变革存在抵触情绪,因为他们不太愿意为处理新流程、系统和架构学习新知识,并且自身能力有限[44]。企业自身亦抗拒变革,不愿意脱离固有知识经验和核心能力,从而依赖于不断自我强化的历史路径[45]。基于组织协同的积极影响及组织变革内部阻力,本文提出如下命题:

命题3:创新的组织新颖性越低,市场绩效越好。

实证研究表明,涉及营销、运营等资源和能力的管理协同能够提升新产品市场绩效[5,36,41]。采用这些与组织新颖性相反的构念进行研究,得出其与市场绩效间呈正向关系的结论,而采用相似构念进行的研究却得出负向关系结论[8]。因此,以往实证研究从正反两方面均证实了以上命题。

(4)环境新颖性。当创新的环境新颖性较高时,企业更多依赖于其它利益相关者,自身只能发挥有限作用,从而导致相对较高的不确定性风险[8]。此外,为新产品建立新基础设施或引入新行业规范将影响企业以外其它利益相关者的权益[46]。通过改变外部环境资源满足企业创新需求、依赖于环境变革的创新,其市场绩效受到制约[8]。因此,本文提出如下命题:

命题4:创新的环境新颖性越低,市场绩效越好。

环境新颖性相较于其它3个维度在产品创新性中引入较晚,相关实证研究成果也较少。针对其与市场绩效的关系,Schultz等[16]关于新产品组合创新性的研究从侧面间接说明了环境新颖性的负面效应。当将环境新颖性维度从整体创新性维度中剔除后,整体创新性与市场绩效间的关系从倒U型转变为正向线性关系,说明环境新颖性的引入产生了负向作用。而Kock等[8]关于产品创新性的研究则从正面直接证实了环境新颖性对市场绩效的负效应。

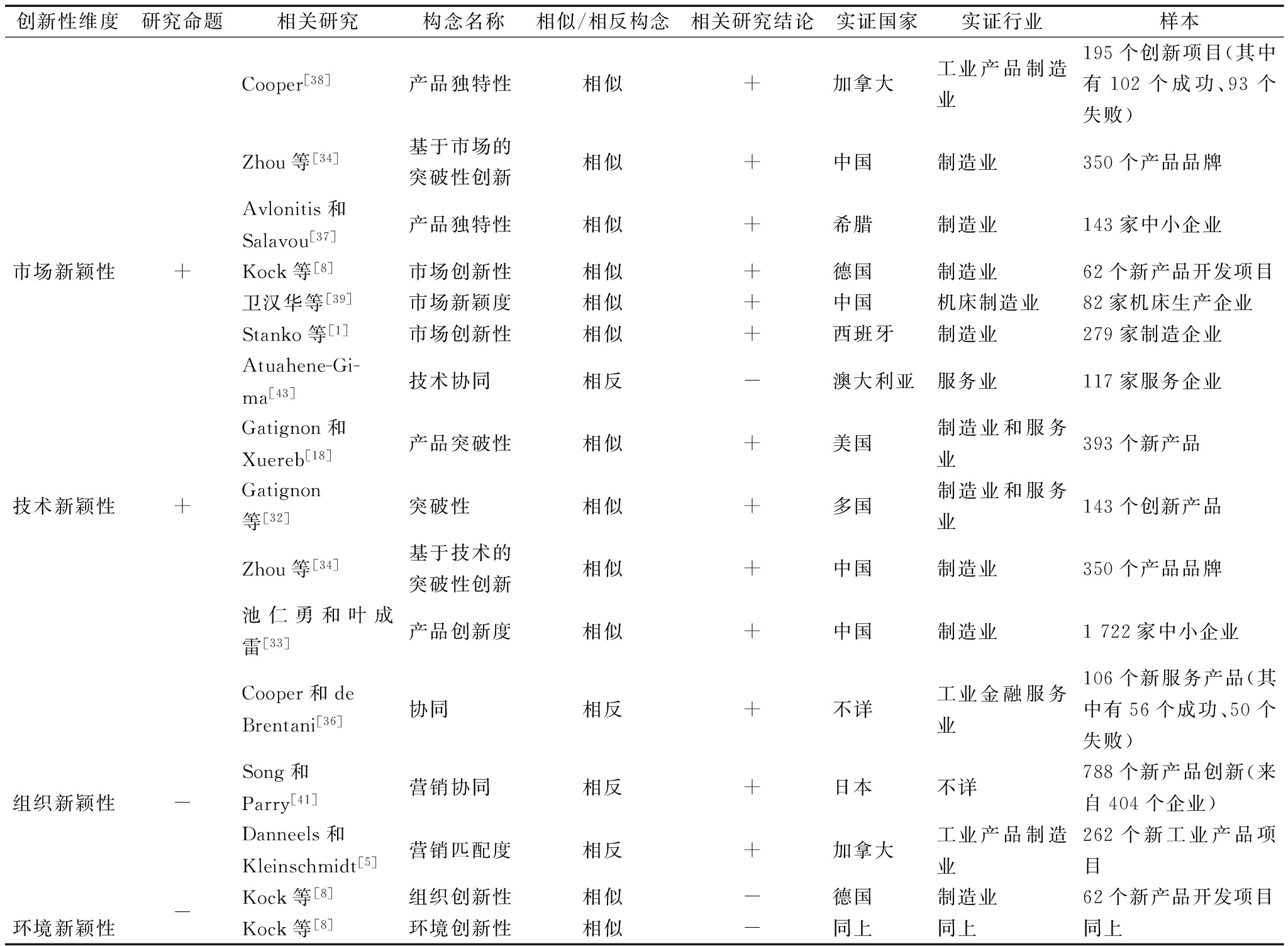

表1总结了产品创新性与市场绩效间关系4个命题的支持性研究结论。

表1产品创新性各维度与市场绩效间关系研究命题与实证研究支持

资料来源:作者整理

目前,关于产品创新性与运营绩效间关系的研究成果较少。产品创新性提高了创新不确定性风险,其能获取到的信息十分有限或者费用比较高昂[19],进而影响运营绩效中的创新速度、创新费用和创新质量3个方面。

(1)创新速度。高度的产品创新性需要投入更多时间和资源,通常创新速度较慢[7]。一旦创新开发投入时间不足,企业可能遭遇技术障碍或出现设计瑕疵[47]。企业为追求更高的市场新颖性,通常需要花费较长时间搜集市场信息,以开发具有独特性、差异性的创新产品。技术不确定性被认为是创新项目延迟的一个主要原因,在创新中引入全新技术可能需要更多时间[29]。组织新颖性往往伴随着组织变革和障碍,突破这些障碍,为创新获取额外信息,开发新运营方式和完成开发过程需要很多时间[48]。具有高度环境新颖性的创新很可能与企业现有外部资源不匹配,容易为企业带来更多风险,同时还会因为涉及众多利益相关者而存在分歧,通过协调达成共识所需时间更长[6,8]。针对产品创新性及其4个维度,本文提出如下命题:

命题5:产品创新性越低,创新速度越快。

命题5a-5d:创新的(a)市场、(b)技术、(c)组织和(d)环境新颖性越低,创新速度越快。

虽然测量方式不一,但一些实证研究已经证明,产品创新性越低,创新速度越快[29,31]。Ali等[29]的研究表明市场新颖性对于创新速度具有负向影响。Molina-Castillo等[31]对创新性的测量方式混合了技术复杂性和开发复杂性,证明创新性对创新速度具有负向效应。Fang[30]虽未直接检验产品创新性与创新速度的关系,但通过顾客参与对二者产生的影响结果说明二者间存在反向均衡关系。

(2)创新费用。对于具有高度市场新颖性的创新而言,市场需求并不明确,因此需要更多花费用于市场研究[4]。另外,这类创新不容易使消费者接受,企业不得不花费巨大成本建立新市场,或是将新产品推广到已有市场中[7]。具有高度技术新颖性的创新包含了复杂、不熟悉的技术,或是无法预知的技术问题,需要加大对新信息、新知识和员工培训的投入[6]。组织新颖性将改变企业运营系统和营销方式,从而增加其获取相应信息的费用。高度环境新颖性通常伴随着较高风险和成本,企业在推动突破性创新时,由于营销方式未能有效传递创新价值,从而产生了高昂成本[28]。通过以上分析,本文提出如下命题:

命题6:产品创新性越低,创新费用越低。

命题6a-6d:创新的(a)市场、(b)技术、(c)组织和(d)环境新颖性越低,创新费用越低。

(3)创新质量。较少有理论研究探讨创新性与创新质量间的关系。Song和Parry[42]通过实证研究发现,加强新产品开发项目与企业已有营销、技术等能力和资源的匹配度或协同度,能够提高开发过程执行质量。由于产品创新性与组织、技术协同之间存在反向关系,因此本文认为,产品创新性越高,组织、技术协同程度越低,则创新质量越差。另外,从创新质量与速度间的关系看,以往学者通常从协同或均衡视角对二者关系进行研究[25]。本文认为创新质量与速度间存在协同关系,加快创新速度可促进团队高效学习(马永远,2014),从而有助于提升组织能力,增加结果预测的准确性,并与预设绩效标准达成一致,改善问题解决方案,提高创新质量。根据前文提出的产品创新性与创新速度间的关系可知,产品创新性与创新质量间关系与之相一致。由此,本文提出如下命题:

命题7:产品创新性越低,创新质量越高。

命题7a-7d:创新的(a)市场、(b)技术、(c)组织和(d)环境新颖性越低,创新质量越高。

关于产品创新性与创新费用和质量间关系的两个命题,尚未见实证研究支持。

本文发现,以往关于产品创新性与创新绩效间关系的研究结论不一致,本文细化二者间关系路径。本文从特征角度对产品创新性进行界定,将产品创新性划分为市场、技术、组织和环境新颖性4个维度[8,16,19]。针对创新绩效,本文首先区分创新过程中的运营绩效和最终产出市场绩效[21],再从运营绩效中的创新速度、创新费用和创新质量3个方面深入探讨,弥补了绩效研究中关于运营绩效研究的不足。

本文在维度细化的基础上提出产品创新性与创新绩效间关系理论框架和研究命题。一方面,本文认为产品创新性4个维度对市场绩效的影响作用不一致,市场和技术新颖性正向影响市场绩效,而组织和环境新颖性负向影响市场绩效;另一方面,本文认为产品创新性4个维度均负向影响运营绩效中的创新速度、创新费用和创新质量。

本文对于创新理论研究的贡献在于,在产品创新性维度细化的基础上,提出产品创新性与创新绩效间关系理论模型和研究命题,有助于深入理解二者间关系,改变以往对于两个构念一概而论的方式。对于产品创新性构念维度的细化不仅可以清晰解构其与创新绩效的关系,亦有助于其它与该构念相关的理论研究。

需要特别指出的是,尽管本文认为产品创新性两个维度(组织新颖性和环境新颖性)对市场绩效有负向影响,但并不代表企业在创新中不应追求这两方面的产品创新性。尤其是环境新颖性与突破性创新相关,具有高度环境新颖性的创新很可能极具行业颠覆性。而组织新颖性能够带来企业运营能力提升,并对企业创新活动及整体效益有所裨益。产品创新性对于最终市场绩效的影响,还包括其它两个维度带来的正向效应,最终效果来自所有维度的综合作用。对于产品创新性的综合考量有利于企业在进行决策时全面考虑产品创新性各维度。此外,理论模型中的市场绩效体现的是单个创新绩效,并未将创新对于企业整体及其它产品可能带来的效益纳入考量,而这亦是创新产出绩效的重要方面。

同时,企业从自身视角对产品创新性进行评价时,需选取不同职能背景员工、有针对性地对产品创新性不同维度分别作出评价。类似地,当从顾客视角研究产品创新性时,应由顾客对产品创新性各方面进行评价[5]。Schultz等[16]认为,企业中不同职能员工对于创新性的不同方面具有不同感知,并对创新性与绩效间关系评价结果产生不同影响,如仅选取技术人员进行评价时得出倒U型结论,而仅选取营销人员则得出正向线性关系结论。因此,企业应采用跨职能评价团队,如由技术专家评价技术和环境新颖性、营销专家评价市场新颖性、管理者评价组织新颖性。后续通过实证研究对本文框架和研究命题进行检验时,应根据职能背景选择相应调查对象回答指定题项。通过以上方式对产品创新性进行准确评价,不仅可以指导企业实践,也有助于提高学术研究结论的准确性。

本文提出的理论模型及个别研究命题需实证研究加以验证,通过验证后的关系能够帮助企业根据具体创新绩效目标,对产品创新性进行相应设计和调整,从而指导企业创新管理实践。然而,本文提出的模型框架并未探讨创新绩效两大方面间的关系,而已有研究发现运营绩效对市场绩效存在影响[21],且在其它变量与市场绩效的关系中起中介作用[23]。因此,未来研究可对本文框架进行扩展,探讨运营绩效在产品创新性与市场绩效间关系中是否起到中介作用。此外,本文由于专注于产品创新性与创新绩效间的直接关系,并未深入探讨二者关系权变因素、产品创新性引致因素及除创新绩效外的其它影响结果,虽然这些方面超出了本文研究范围,但目前这类研究综述尚缺,值得深入研究。

参考文献:

[1] STANKO M A,MOLINA-CASTILLO F-J,HARMANCIOGLU N.It won't fit! for innovative products,sometimes that's for the best [J].Journal of Product Innovation Management,2015,32(1):122-137.

[2] SZYMANSKI D M,KROFF M W,TROY L C.Innovativeness and new product success:insights from the cumulative evidence [J].Journal of the Academy of Marketing Science,2007,35(1):35-52.

[3] KLEINSCHMIDT E J,COOPER R G.The impact of product innovativeness on performance [J].Journal of Product Innovation Management,1991,8(4):240-251.

[4] AVLONITIS G J,PAPASTATHOPOULOU P G,GOUNARIS S P.An empirically-based typology of product innovativeness for new financial services:success and failure scenarios [J].Journal of Product Innovation Management,2001,18(5):324-342.

[5] DANNEELS E,KLEINSCHMIDT E J.Product innovativeness from the firm's perspective:its dimensions and their relation with project selection and performance [J].Journal of Product Innovation Management,2001,18(6):357-373.

[6] DE BRENTANI U.Innovative versus incremental new business services:different keys for achieving success [J].Journal of Product Innovation Management,2001,18(3):169-187.

[7] SONG X M,MONTOYA-WEISS M M.Critical development activities for really new versus incremental products [J].Journal of Product Innovation Management,1998,15(2):124-135.

[8] KOCK A,GEM NDEN H G,SALOMO S,et al.The mixed blessings of technological innovativeness for the commercial success of new products [J].Journal of Product Innovation Management,2011,28(S1):28-43.

[9] 李湛,伍青生.研发阶段新产品信息发布的频率策略[J].中国科技论坛,2013(2):115-121.

[10] 秦剑.研发/制造/营销跨职能整合与新产品开发:产品创新性的差异效应研究[J].中国管理科学,2014(1):130-138.

[11] 吴家喜,吴贵生.内部组织整合与新产品开发绩效关系的实证研究:以产品创新程度为调节变量[J].软科学,2009(3):45-49.

[12] 吴家喜,吴贵生.外部组织整合与新产品开发绩效关系实证研究:以产品创新程度为调节变量 [J].科学学与科学技术管理,2008(12):58-62.

[13] 罗勇,周庭锐,唐小飞,等.产品创新性对消费者情境性调节定向的影响研究 [J].预测,2013(2):12-17.

[14] 卫汉华,田也壮,张曙.产品创新度研究评述 [J].中国制造业信息化,2011(3):1-5.

[15] 卫汉华.产品创新度、决策取向与创新绩效的关系研究 [D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2011.

[16] SCHULTZ C,SALOMO S,TALKE K.Measuring new product portfolio innovativeness:how differences in scale width and evaluator perspectives affect its relationship with performance [J].Journal of Product Innovation Management,2013,30(S1):93-109.

[17] CALANTONE R J,CHAN K,CUI A S.Decomposing product innovativeness and its effects on new product success [J].Journal of Product Innovation Management,2006,23(5):408-421.

[18] GATIGNON H,XUEREB J M.Strategic orientation of the firm and new product performance [J].Journal of Marketing Research,1997,34(1):77-90.

[19] SALOMO S,WEISE J,GEMUNDEN H G.NPD planning activities and innovation performance:the mediating role of process management and the moderating effect of product innovativeness [J].Journal of Product Innovation Management,2007,24(4):285-302.

[20] LEE Y,O'CONNOR G C.The impact of communication strategy on launching new products:the moderating role of product innovativeness [J].Journal of Product Innovation Management,2003,20(1):4-21.

[21] CARBONELL P,RODRIGUEZ-ESCUDERO A I,PUJARI D.Customer involvement in new service development:an examination of antecedents and outcomes [J].Journal of Product Innovation Management,2009,26(5):536-550.

[22] MENOR L J,TATIKONDA M V,SAMPSON S E.New service development:areas for exploitation and exploration [J].Journal of Operations Management,2002,20(2):135-157.

[23] CHEN J,NEUBAUM D O,REILLY R R,et al.The relationship between team autonomy and new product development performance under different levels of technological turbulence [J].Journal of Operations Management,2015,33-34:83-96.

[24] 徐明,高顺成,赖然,等.基于案例分析的企业服务创新流程研究 [J].科技进步与对策,2013,30(24):100-104.

[25] JAYARAM J,NARASIMHAN R.The influence of new product development competitive capabilities on project performance [J].IEEE Transactions on Engineering Management,2007,54(2):241-256.

[26] KESSLER E H,BIERLY P E.Is faster really better?an empirical test of the implications of innovation speed [J].IEEE Transactions on Engineering Management,2002,49(1):2-12.

[27] SHEREMATA W A.Centrifugal and centripetal forces in radical new product development under time pressure [J].Academy of Management Review,2000,25(2):389-408.

[28] LIN M J J,HUANG C H,CHIANG I C.Explaining trade-offs in new product development speed,cost,and quality:the case of high-tech industry in Taiwan [J].Total Quality Management & Business Excellence,2012,23(9-10):1107-1123.

[29] ALI A,KRAPFEL R,LABAHN D.Product innovativeness and entry strategy:impact on cycle time and break-even time [J].Journal of Product Innovation Management,1995,12(1):54-69.

[30] FANG E.Customer participation and the trade-off between new product innovativeness and speed to market [J].Journal of Marketing,2008,72(4):90-104.

[31] MOLINA-CASTILLO F-J,JIMENEZ-JIMENEZ D,MUNUERA-ALEMAN J-L.Product competence exploitation and exploration strategies:the impact on new product performance through quality and innovativeness [J].Industrial Marketing Management,2011,40(7):1172-1182.

[32] GATIGNON H,TUSHMAN M L,SMITH W,et al.A structural approach to assessing innovation:construct development of innovation locus,type,and characteristics [J].Management Science,2002,48(9):1103-1122.

[33] 池仁勇,叶成雷.产品创新度与企业绩效的关系研究——基于浙江中小企业的问卷调查 [J].科技管理研究,2012(2):1-3.

[34] ZHOU K Z,YIM C K,TSE D K.The effects of strategic orientations on technology- and market-based breakthrough innovations [J].Journal of Marketing,2005,69(2):42-60.

[35] MOLINA-CASTILLO F J,MUNUERA-ALEMAN J L.New product performance indicators:time horizon and importance attributed by managers [J].Technovation,2009,29(10):714-724.

[36] COOPER R G,DE BRENTANI U.New industrial financial services:what distinguishes the winners [J].Journal of Product Innovation Management,1991,8(2):75-90.

[37] AVLONITIS G J,SALAVOU H E.Entrepreneurial orientation of SMEs,product innovativeness,and performance [J].Journal of Business Research,2007,60(5):566-575.

[38] COOPER R G.The dimensions of industrial new product success and failure [J].Journal of Marketing,1979,43(3):93-103.

[39] 卫汉华,田也壮,杨洋,等.产品创新度与创新绩效:技术波动程度的调节作用 [J].研究与发展管理,2011,23(2):8-16.

[40] LIEBERMAN M B,MONTGOMERY D B.First-mover advantages [J].Strategic Management Journal,1988,9(S1):41-58.

[41] SONG X M,PARRY M E.What separates Japanese new product winners from losers [J].Journal of Product Innovation Management,1996,13(5):422-439.

[42] SONG X M,PARRY M E.A cross-national comparative study of new product development processes:Japan and the United States [J].Journal of Marketing,1997,61(2):1-18.

[43] ATUAHENE-GIMA K.Differential potency of factors affecting innovation performance in manufacturing and services firms in Australia [J].Journal of Product Innovation Management,1996,13(1):35-52.

[44] BALDWIN J,LIN Z.Impediments to advanced technology adoption for Canadian manufacturers [J].Research Policy,2002,31(1):1-18.

[45] SCHREY GG G,KLIESCH-EBERL M.How dynamic can organizational capabilities be? towards a dual-process model of capability dynamization [J].Strategic Management Journal,2007,28(9):913-933.

[46] HALL J K,MARTIN M J C.Disruptive technologies,stakeholders and the innovation value-added chain:a framework for evaluating radical technology development [J].R&D Management,2005,35(3):273-284.

[47] LANGERAK F,JAN HULTINK E.The impact of product innovativeness on the link between development speed and new product profitability [J].Journal of Product Innovation Management,2006,23(3):203-214.

[48] OLSON E M,WALKER O C,RUEKERT R W.Organizing for effective new product development:the moderating role of product innovativeness [J].Journal of Marketing,1995,59(1):48-62.

Mu Yu,Xu Ming

(Glorious Sun School of Business and Management, Donghua University, Shanghai 200051,China)

Abstract:Based on the existing theoretical and empirical findings, and from the perspective of firms, this study puts forward a theoretical model of the relationship between product innovativeness and innovation performance, and proposes the related propositions. Drawing on the state-of-the-art spectrum of product innovativeness in the literature, this study considers market, technological ,organizational and environmental newness as four dimensions of product innovativeness. This study integrates the operational and marketplace facets of innovation performance into this proposed theoretical framework. Operational performance includes innovation speed, cost and quality. Comparing to the distinctions in the extant empirical studies in the literature, this study develops the proposed theoretical model of the relationship between product innovativeness and innovation performance. The dimension decomposition and performance exploration on the construct of product innovativeness provide a basis and implications for scientific decision-making both in theory and practice.

Key Words:Product Innovativeness; Innovation Performance; Theoretical Review; Model Construction

DOI:10.6049/kjjbydc.2017080134

中图分类号:F406.3

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2018)07-0153-08

收稿日期:2017-09-25

作者简介:穆钰(1988-),女,四川古蔺人,东华大学旭日工商管理学院博士研究生,研究方向为创新管理、服务创新;徐明(1953-),男,江苏常州人,博士,东华大学旭日工商管理学院教授、博士生导师,研究方向为服务创新、质量管理。

(责任编辑:王敬敏)