图1 基于知识流动网络评价的技术融合趋势研究过程

苗 红1,宋昱晓1,黄鲁成1,2

(1.北京工业大学 经济与管理学院;2. 北京工业大学 北京现代制造业发展研究基地,北京100124)

摘 要:技术融合过程在微观层面体现于技术领域之间的知识流动,已有研究方法适用于单个技术领域,不适用于产生融合的多技术之间。构建了基于知识流动网络评价的技术融合趋势研究框架,并选取无人机领域的专利数据进行实证研究。结果表明,以Tech1为例,其所参与的技术融合类型趋势以互补性融合为主,主要知识流动方向趋势以吸收知识为主。

关键词:技术融合;知识流动网络;无人机领域

随着跨学科创新的兴起,客户期望得到更具多样化与创新性的产品和服务,因而企业需要寻求不同的创新来源,包括来自不同行业的理念、组合不同的产品性能等,而这些都可以通过技术融合实现。诸多企业在其战略规划中已经涉及技术融合,国内外学术期刊也具有跨学科性质或趋势,一些国家尤其是发达国家的政府机构也推进了一些与技术融合相关的项目。

最早提出技术融合概念的是Nathan Rosenberg[1],他认为技术融合指在生产过程中不同产业依赖相同技术诀窍的过程。后续一些学者给出了技术融合的不同定义[2-3]。有学者将其定义为:不同技术轨道整合所导致的不同技术元素整合过程[4-5]。还有学者将其定义为:表示不同应用领域的技术被转换成一个新的、共同的统一技术。可见,技术融合的出现并不是一个偶然事件,通常可将其定义为在不同学科间的技术知识溢出与混合[6]。随后学者们将该定义应用于各自的实证研究中[2-4]。对于融合性质研究较为深入的学者[6,7]对融合定义及分类有一些相似之处。这种相似之处体现在融合描述了这样一种概念,即离散项朝着统一性或一致性方向移动,或者将不同技术、设备或产业合并成一个统一的整体[2]。

技术融合趋势研究有助于预测新技术发展方向。基于专利的技术趋势分析文献主要集中于以个别技术或专利级别检测关键技术或未来技术[8-10]。部分研究从专利文献中提取关键字,并利用关键词共现生成专利地图[11-15]。部分研究分析了技术融合技术轨迹[16-18],如李丫丫等[19]提出了基于专利的技术融合分析方法框架,分析了技术融合动态演化过程。有些研究[20-22]提出了随着时间推移逐渐出现的融合证据,并展现了技术融合演化过程。

上述研究局限于分析技术融合随时间推移的演化趋势或者识别产生技术融合的关键技术,并且在单个技术领域内进行,不适用于研究产生技术融合的多技术发展趋势。技术融合趋势的本质是不同技术领域之间活跃的知识流动,测度技术知识流动是分析技术融合趋势的起点。目前从知识流动角度预测技术融合趋势的文献较少,这些研究构建产生融合的技术间流动网络,目的是识别哪些技术之间会产生融合。然而,技术融合研究并不是为了识别产生技术融合的技术的具体位置,而是为了发现这些技术之间的关系及其变化趋势。

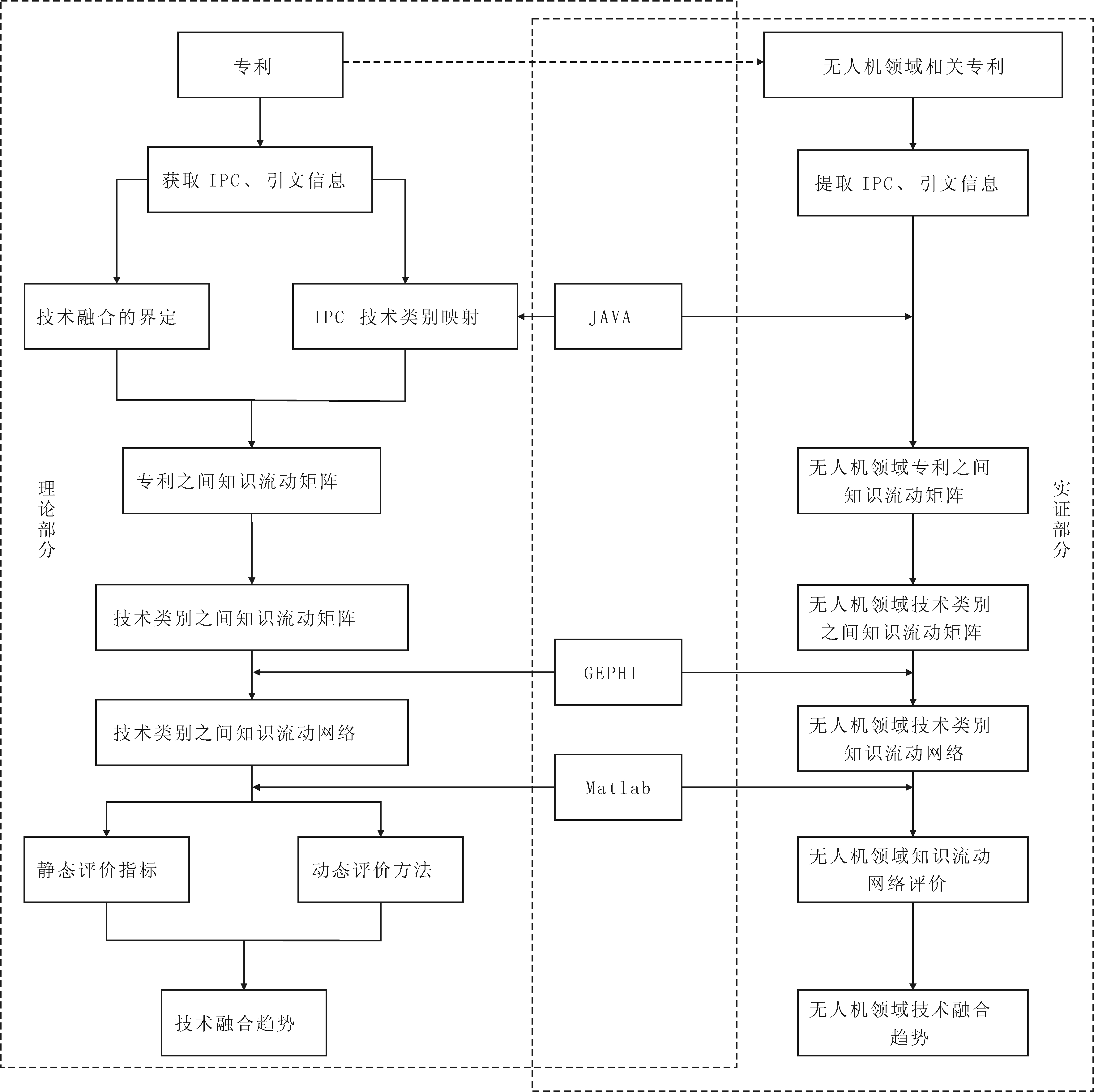

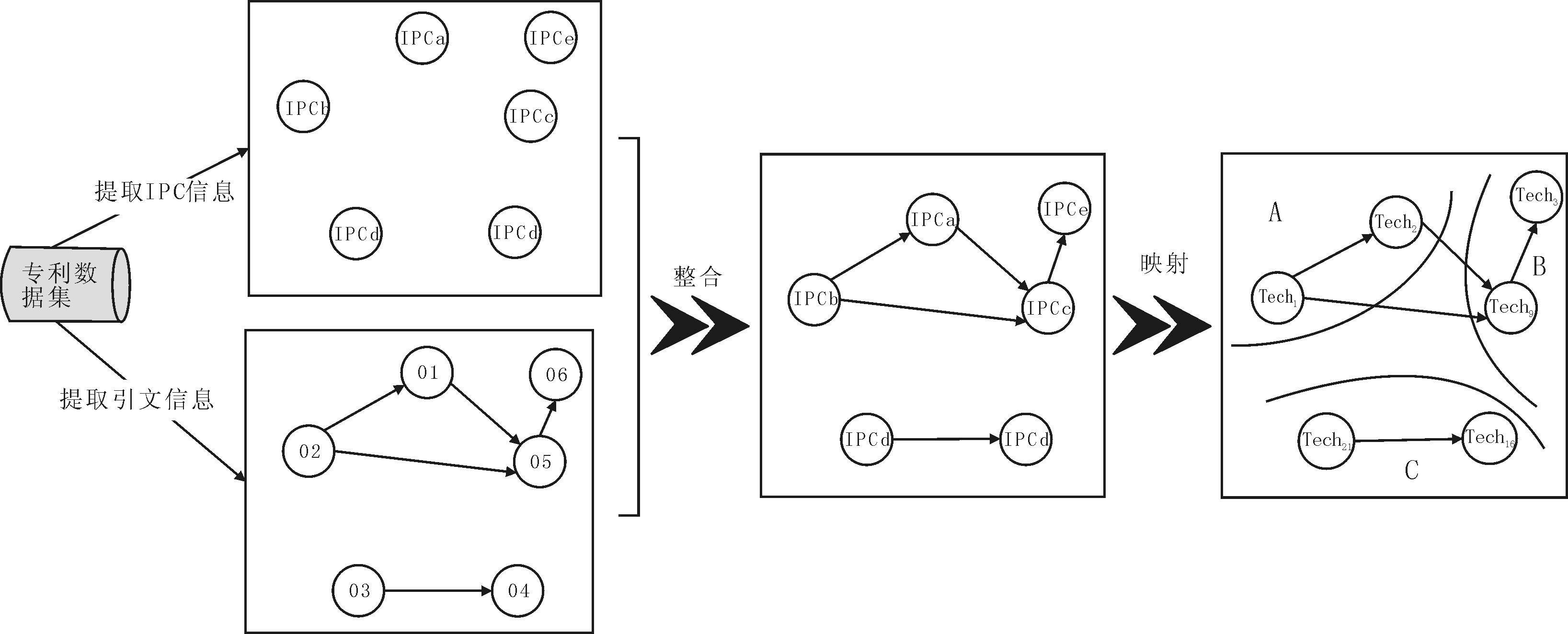

本文构建了基于知识流动网络评价的技术融合分析体系,并选取无人机领域进行实证研究,如图1所示。

本文对于技术融合趋势的研究包括理论部分与实证部分。其中,理论部分在提取专利数据引文信息与IPC信息的基础上,构建产生技术融合的技术类别间阶段性知识流动网络,对知识流动网络进行动静态评价与对比,从而预测技术融合趋势。实证部分以无人机领域为例,研究无人机领域技术融合趋势。

图1 基于知识流动网络评价的技术融合趋势研究过程

从专利角度看,技术融合实质上是代表不同类别的技术知识通过专利之间的引用关系而进行融合的过程。分析这一过程,首先要提取专利的IPC信息和引文信息(分别代表融合过程中的技术知识及知识流动方向),然后对两类信息进行整合,实现每个专利IPC与技术领域间的映射,得到技术类别间的引用关系。

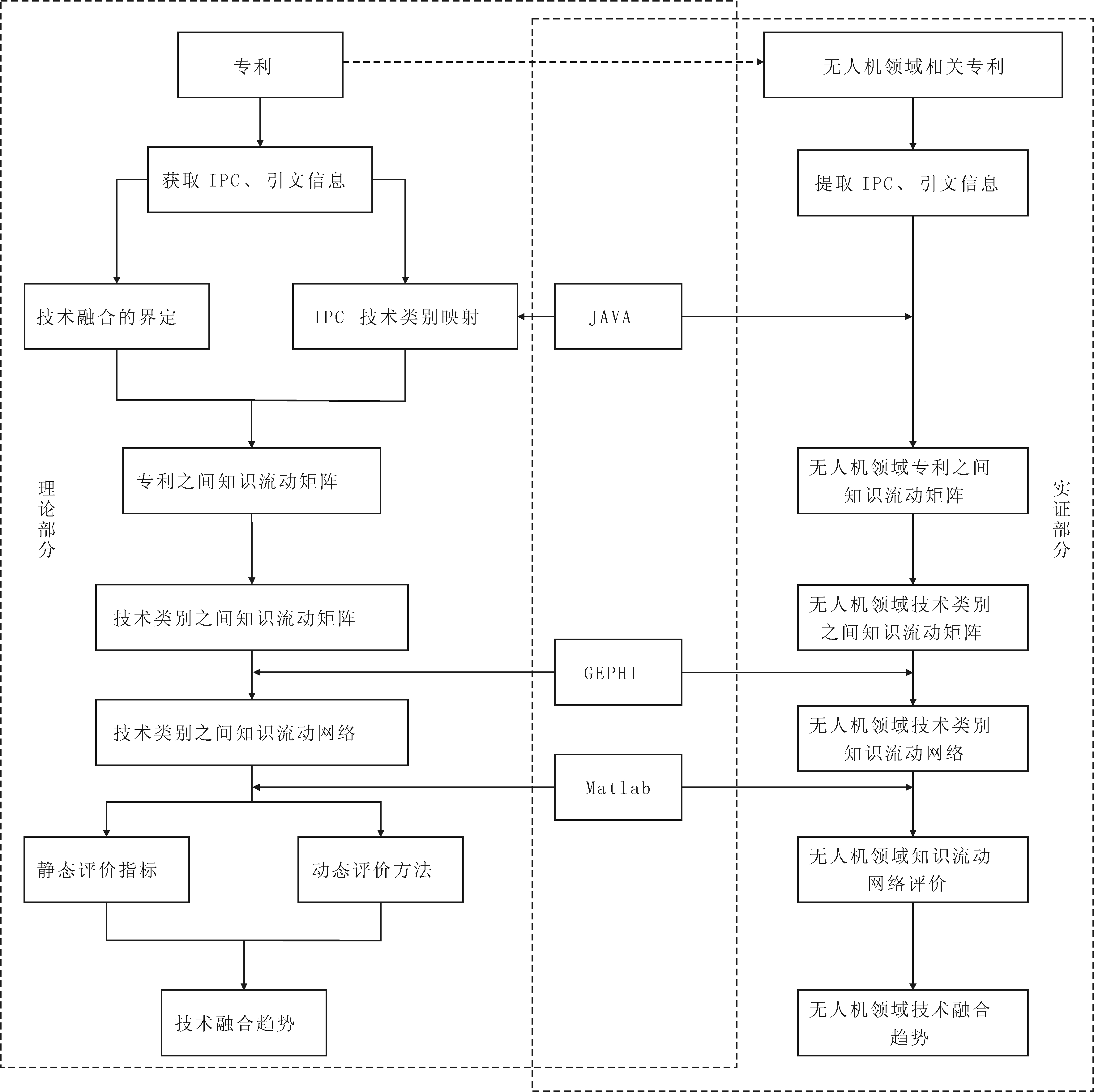

WIPO官方发布了“IPC—Technology Concordance Table”(ISI-OST-INPI分类体系),将技术领域划分为5个技术部类及5个技术部类(分别命名为A-E)下的35个技术类别(分别命名为Tech1-Tech35),覆盖了全部IPC并呈现了与IPC相关的技术类别。依据世界知识产权组织(WIPO)在2013年1月7日更新的“IPC—Technology Concordance Table”,获取专利所属技术类别,并利用Java设计了一个能够实现IPC与ISI-OST-INPI体系的分类对照工具,极大提高了专利与技术类别之间的映射效率。将所有IPC与相应技术类别数据存储到Derby数据库中,并提供了数据增加与查询接口,如图2所示,从而设计出专利与技术类别的映射工具。

图2 专利与技术类别映射过程

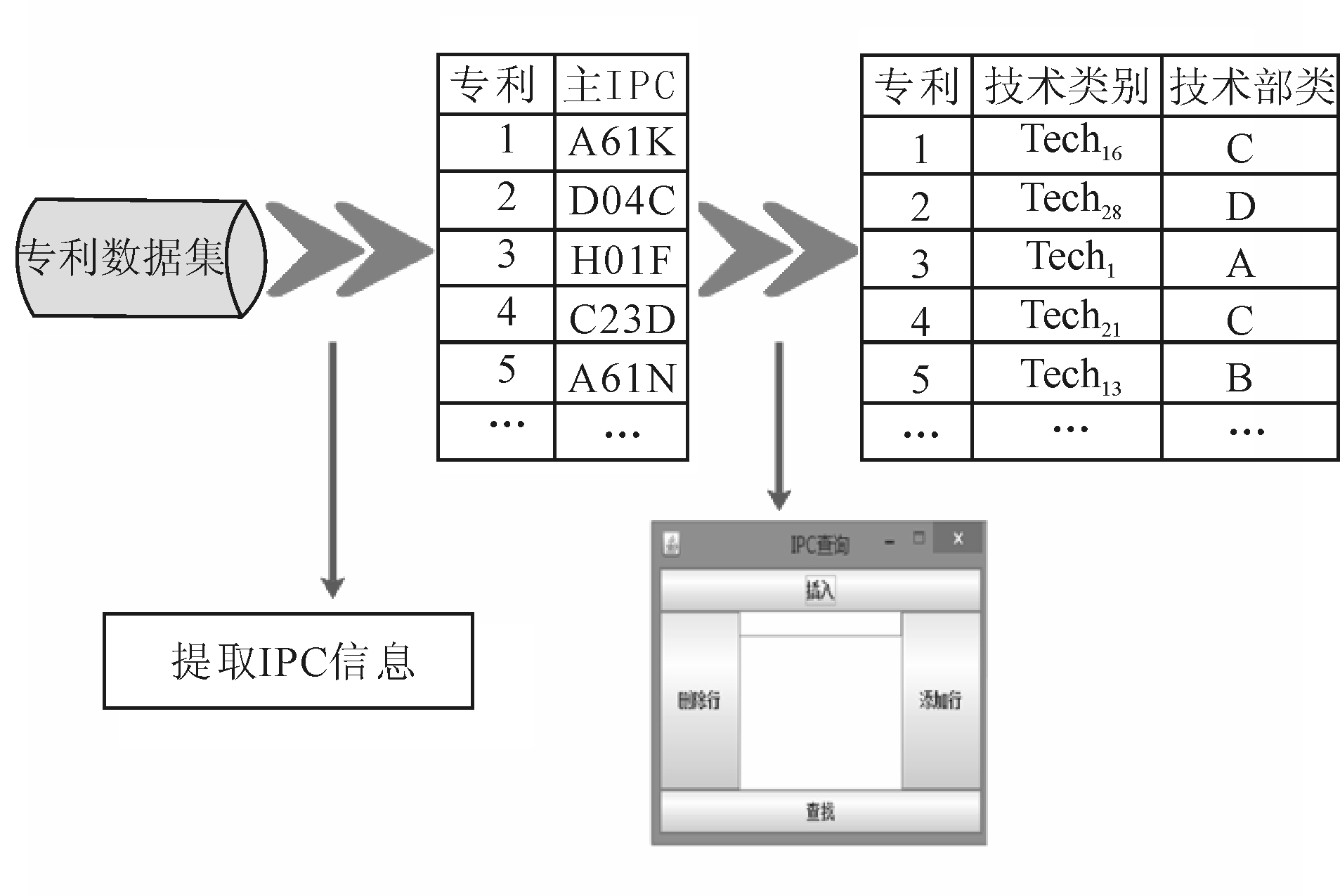

在此基础上,将技术融合定义为:归属于不同技术类别的专利通过引用关系在不同技术类别中产生知识流动的过程,将体现不同技术领域之间产生技术融合的这类专利称为融合专利。由于技术类别可能归属于不同技术部类,根据WIPO对技术类别的划分,将融合专利类型分为两类:相似性融合和互补性融合。如果融合专利的主IPC号来自于同一个技术部类的技术类别,就将这种融合现象称为相似性融合;如果融合专利的主IPC号来自于不同技术部类下的技术类别,则称之为互补性融合。

表1 技术融合过程要素与范围分析

可以看出,专利01和专利02之间,专利01引用了专利02,专利01的主IPC为IPCa,专利02的主IPC为IPCb,分别属于技术类别Tech1和Tech2,是一种技术类别融合了一种技术类别的技术知识。因此,这两个专利之间发生了技术融合过程,是融合专利。具有引用关系的专利05和专利06,专利06引用专利05,专利05的主IPC为IPCc,专利06的主IPC为IPCe,尽管它们的主IPC不同,但是均属于同一个技术类别Tech9,是在同一技术类别下进行技术交流的过程。因此,这两个专利之间没有产生技术融合,说明是非融合专利。专利01引用了专利02,它们的IPC分别归属于Tech1和Tech2,Tech1和Tech2同属于技术部类A,因此专利01和专利02是相似性融合。专利05引用了专利01,它们的IPC分别归属于Tech9和Tech2,Tech2和Tech9分别来自技术部类A和B,因此专利05和专利01是互补性融合。

如果一件专利引用了其它更早的专利或者一件专利被其它后来的专利引用,那么可以将这个过程简单描述为技术知识从被引专利转移到了引用专利中。被很多其它专利引用的一项专利可以看作是将自己的技术知识扩散到其它专利,引用了很多其它专利可以看作是从其它专利中吸收了很多知识。

(1)将特定技术专利作为本研究的主要专利,这些主要专利的前向引用专利和后向引用专利,也就是代表知识流动来源和去向的专利,将其称作相关专利,主要专利及相关专利构成了本研究的专利数据集。

(2)提取主要专利和相关专利的IPC代码及引文信息以识别专利之间的技术知识流动。尽管每件专利有多个IPC代码,而这些IPC代码可能来源于不同的技术领域且代表不同的技术主题,但是与该专利最相关的技术知识是主要IPC代码所指代的技术领域内的知识。因此,只需要考虑用主要专利和相关专利的主IPC代码以及这些专利之间的引用信息,就能够构建任意两个IPC代码之间的知识流动矩阵即专利之间的知识流动矩阵。

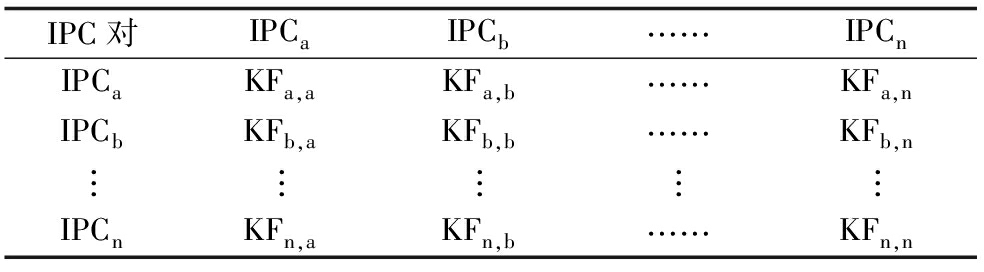

(3)构建专利之间的知识流动矩阵,包含所有不同“IPC对”之间的整个知识流动过程。表2代表了任意两个“IPC”(IPC代码a与b)之间的知识流动数量KFa,b。假设KFB64C,H04B为5,那么它表示从B64C到H04B技术知识转移数量为5。

表2 专利之间的知识流动矩阵

技术领域之间的知识流动过程是主要专利与相关专利所代表的技术知识通过引用关系相互联系,代表技术知识的IPC信息和代表流动方向的引文信息是考察技术融合知识流动的主要也是唯一来源。技术融合知识流动应该发生在不同的技术类别之间,研究技术融合知识流动过程就相应地转化为研究产生技术融合技术类别之间的知识流动过程。

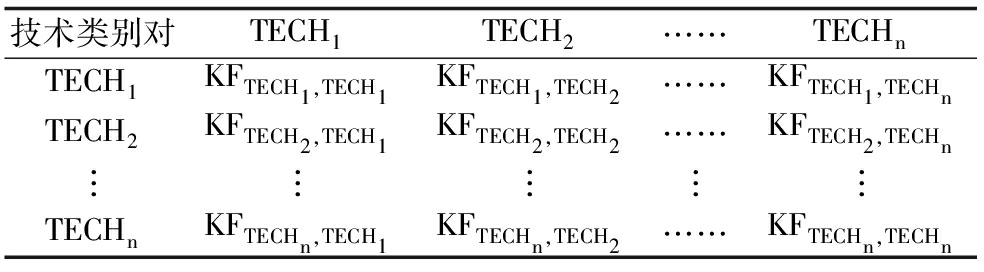

(1)借助前文提出的IPC代码与技术领域映射工具,将提取出来的IPC信息转化为相应技术类别与技术部类,即将上述步骤中专利之间的知识流动矩阵转化为技术类别之间的知识流动矩阵。表3代表了任意两个技术类别(技术类别A与B)之间的知识流动数量(KFA,B)。假设KFTECH1,TECH2为2,那么它表示从TECH1到TECH2技术知识转移数量为2。

表3 技术类别之间的知识流动矩阵

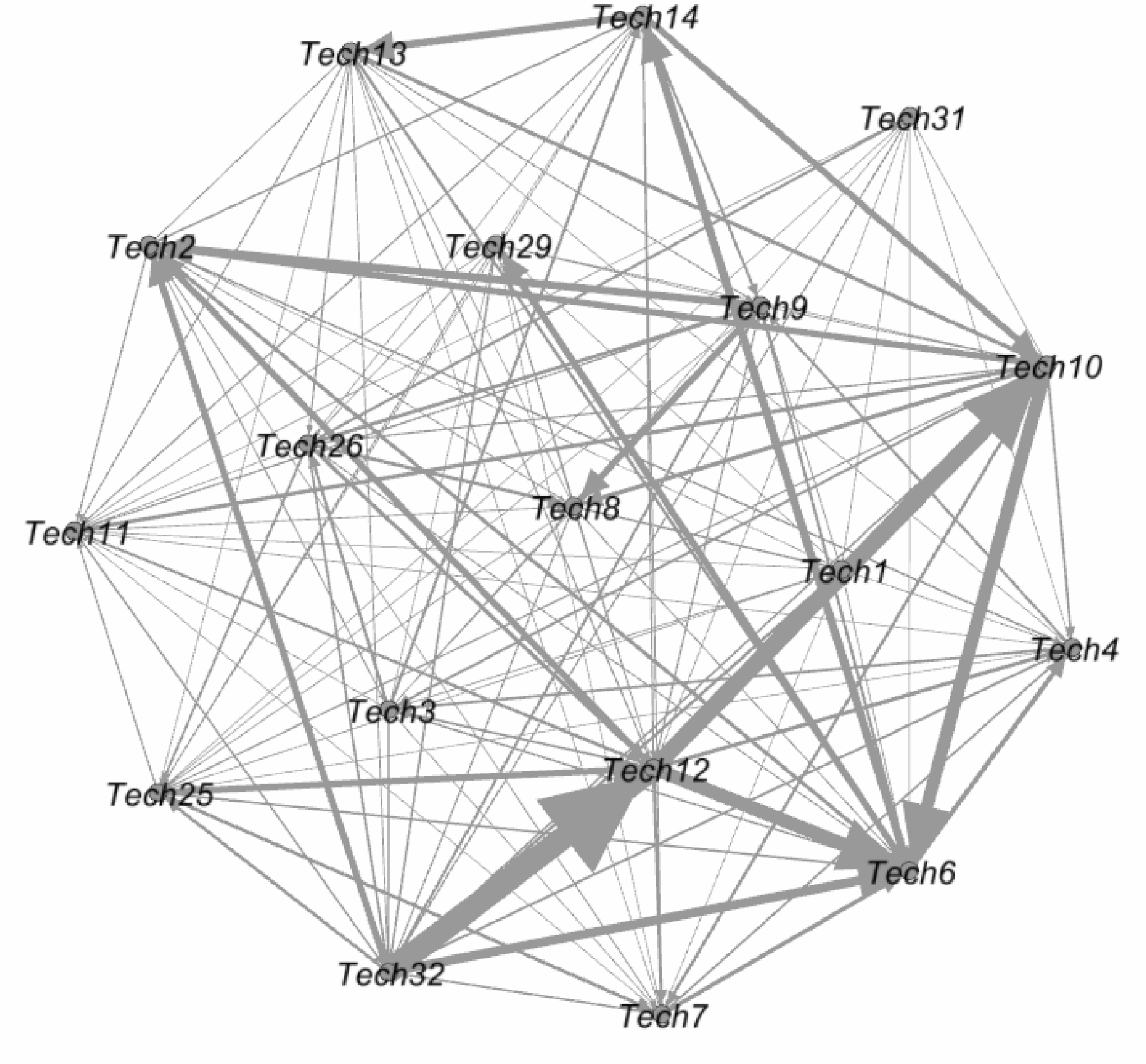

(2)技术类别之间的知识流动网络构建。基于上述步骤构建的知识流动矩阵,生成了一个产生技术融合的所有“技术类别对”之间的知识流动网络,实质是一个有向加权网络图。知识流动网络包含两个要素:节点和箭线。节点包括源节点和目标节点两种。由于一项专利可能引用之前的一项或多项专利,也可能被之后的一项或多项专利引用,因此技术知识既可能从一个技术类别流向另一个技术类别,也可能从其它技术类别流入,进一步说明节点既可能是源节点,又可能是目标节点,甚至可能既是源节点又是目标节点。任意两个节点之间是由箭线互连,节点之间的箭线具有有向性和加权性的特点,有向性是指节点之间的箭线是有方向的,方向是由源节点指向目标节点。加权性则是指这些箭线权重由知识流动数量即表3中技术类别之间的知识转移数量决定,值域限制在1%内。例如,代表技术类别B的专利引用了代表技术类别A的专利,技术类别A为源节点,技术类别B为目标节点,则节点A和B之间箭线方向由A指向B,箭线权重由技术类别A和B之间的知识转移数量即KFA,B衡量,从而生成了技术类别之间的知识流动网络。

(3)借助社会网络分析工具Gephi,生成所有产生技术融合的技术类别之间的知识流动网络。

图3 技术融合过程

采用社会网络分析方法研究技术融合是可行、有效的,从知识流动网络中能大体看出在哪些技术部类之间产生了技术融合以及融合程度。但是,技术融合趋势研究的目的并不只是为了发现技术在技术融合中的准确位置,而是为了确定产生融合的技术类别之间的关系,以及技术类别之间的关系随时间推移发生的变化。因此,需要对技术融合知识流动网络性质进行测度。

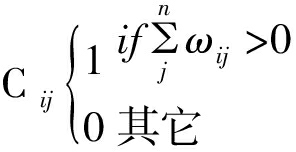

(1)网络连通性测度。网络连通性通过计算网络连接强度以及连接密度进行测度。连接强度是指节点与节点之间的箭线数量,由于部分箭线所连接的源节点与目标节点为同一个节点,这些节点并没有反映不同技术领域之间产生了融合,因此测度时不考虑这类情况下的所有箭线。网络密度是指在网络中实际存在的连接比例,其计算方法为,网络中实际存在的箭线数量在最大可能的箭线数量中的占比。

节点i与j之间的相关系数![]()

(1)

连接数量和连接密度可以表示为(其中n代表全部节点的数量):

连接数量![]() 其中,i≠j,并且

其中,i≠j,并且

(2)

网络密度![]() 其中,i≠j,并且

其中,i≠j,并且

(3)

(2)网络包容性测度。网络包容性利用节点数量进行测度,是指具有连通性的节点数量在全部节点中所占比例。如果Ci代表与节点i相连通的节点数量,全部节点数量表示为n,那么网络包容性可以表示为:

包容性![]() 其中,i≠j,并且

其中,i≠j,并且

(4)

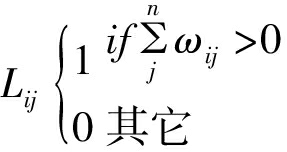

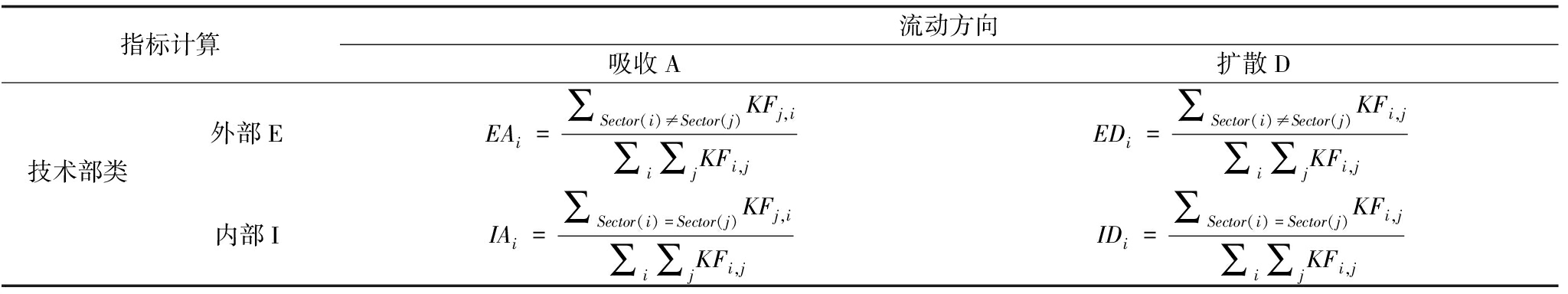

(3)网络凝聚性测度。除了测度网络连通性和包容性外,还可以通过比较未加权平均度与加权平均度的大小测度网络凝聚力。未加权平均度代表节点之间的箭线数量,用Lij计算;加权平均度代表节点之间箭线的累计相关性,用Wij计算;加权网络中连接平均加权是指上述两个数值之间的比率,具体计算方法为:

未加权平均度![]() 其中,i≠j,并且

其中,i≠j,并且

(5)

加权平均度![]() 其中,i≠j

其中,i≠j

(6)

连接平均加权值![]() 其中,i≠j,

其中,i≠j,

并且

(7)

(4)计算上述指标[23]的值。借助Matlab等数学软件计算这些指标的具体数值,就能通过测度知识流动网络性质考察产生技术融合的技术类别之间的关系。

在融合技术间知识流动的基础上,提出技术融合动态评价指标并分析其随时间推移的变化趋势。

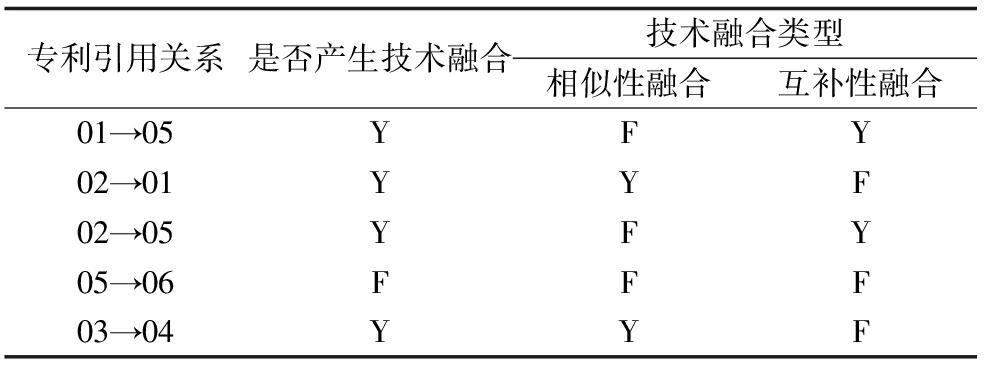

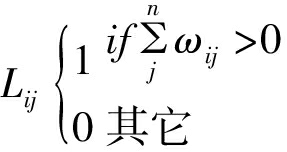

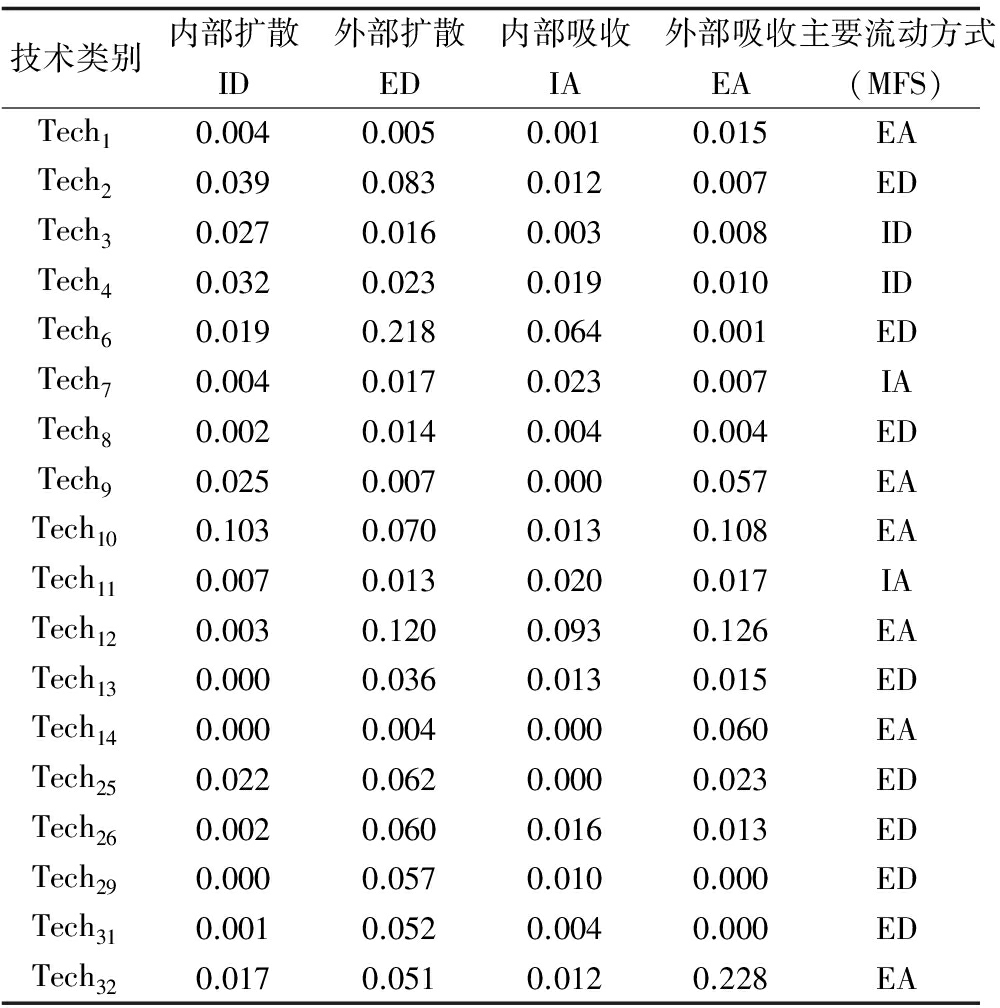

(1)知识流动动态过程分类。前文将知识流动发生在不同技术部类的技术类别之间的技术融合称为互补性融合,看作是外部活动;将知识流动发生在同一技术部类的技术类别之间的技术融合称为相似性融合,看作是内部活动。知识从一个技术类别流入到其它技术类别,对于前者来说为知识扩散活动,对于后者来说为知识吸收活动。因此,依据知识流动发生在技术类别内部或外部情况以及技术类别之间的扩散或吸收情况,可以将知识流动过程分为4种类型,即内部扩散、内部吸收、外部扩散以及外部吸收,如图4所示。

图4 技术类别之间知识流动过程分类

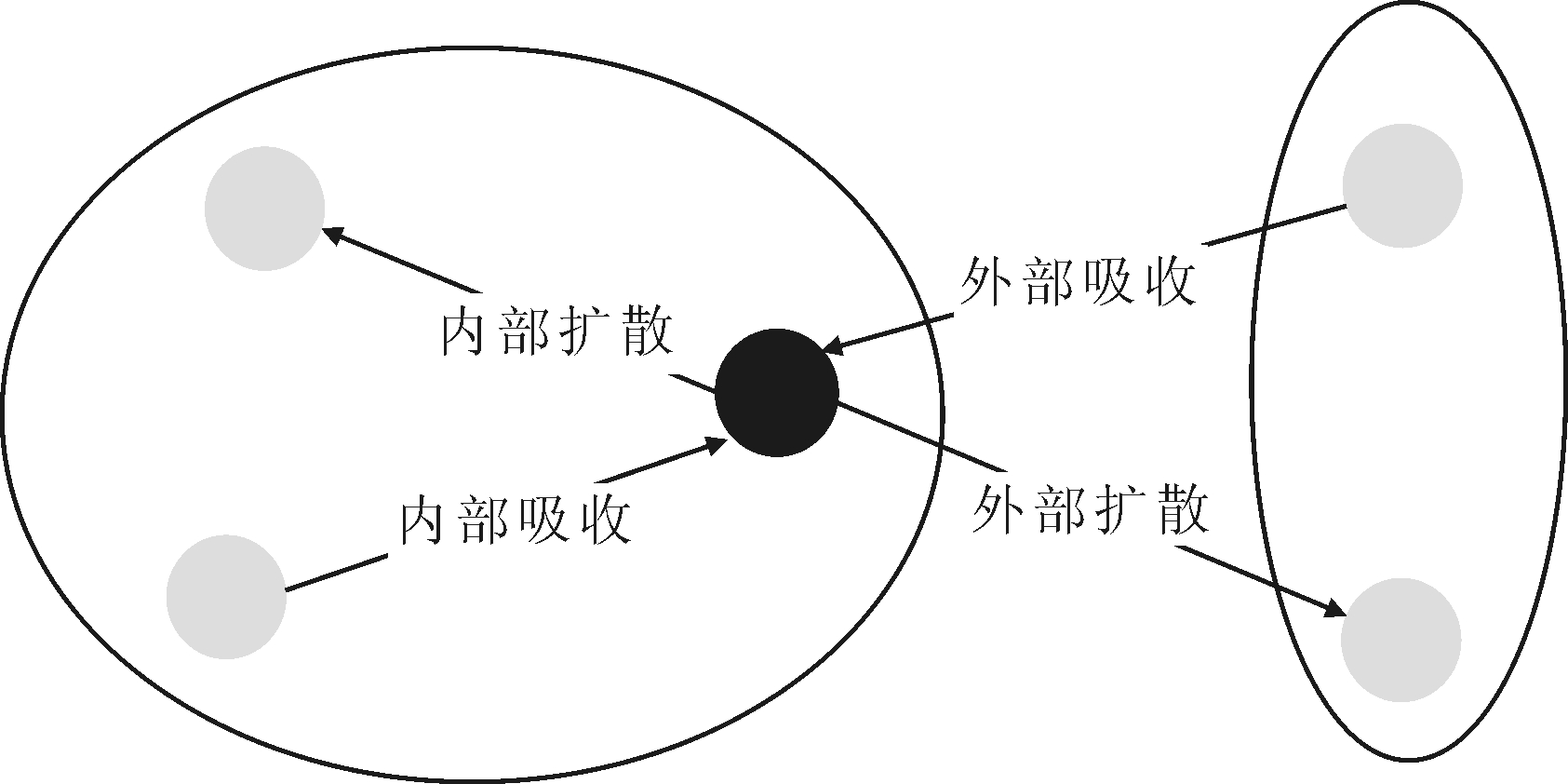

(2)知识流动过程动态指标计算。图4中的节点表示一个相关技术类别,两个节点之间的弧表示知识流动,箭头代表流动方向,弧的强度代表流动强度。一个节点的外部吸收(EA)代表该节点所代表的技术类别从其它产业部类的技术类别中吸收的知识数量,其测度可以通过计算产业边界外部向内弧线的权重求和实现。外部扩散(ED)代表相关技术类别传播到其它不同产业部类的技术类别知识数量,其测度可以通过计算向外弧线的权重求和实现。内部吸收(IA)和内部扩散(ID)则代表同一产业部类内技术类别之间的知识流入和流出数量,其测度可以利用同一产业部类内部相关节点向内和向外弧线的权重求和实现。每一个指标的计算方法如表4所示。

根据技术部类与流动方向上不同的数值,可以得到4种类型知识流动,对产生技术融合的每种技术分阶段计算其外部吸收、外部扩散、内部吸收以及内部扩散值,识别出每种技术知识融合的主要流动类型(MFS),再进行纵向比较,根据主要融合类型变化预测未来技术融合趋势。

无人机体现了信息技术、电子技术、计算机技术等高新技术在航空领域的融合应用,高度体现了技术间融合,是融合性较强的新兴产业领域。因此,选取无人机领域进行技术融合趋势研究是合理的。本文进行技术融合实证分析的数据来源于德温特专利数据库及德温特引文数据库,采用关键词和IPC分类号对无人机领域相关技术进行专利检索。为了确保关键词选取的准确性,联系了相关领域专家,共检索到8 080条专利数据和引文数据,构成研究对象——主要专利和相关专利集。3个阶段分别为2001-2005年1 890项专利、2006-2010年2 230项专利和2011-2015年3 960项专利。

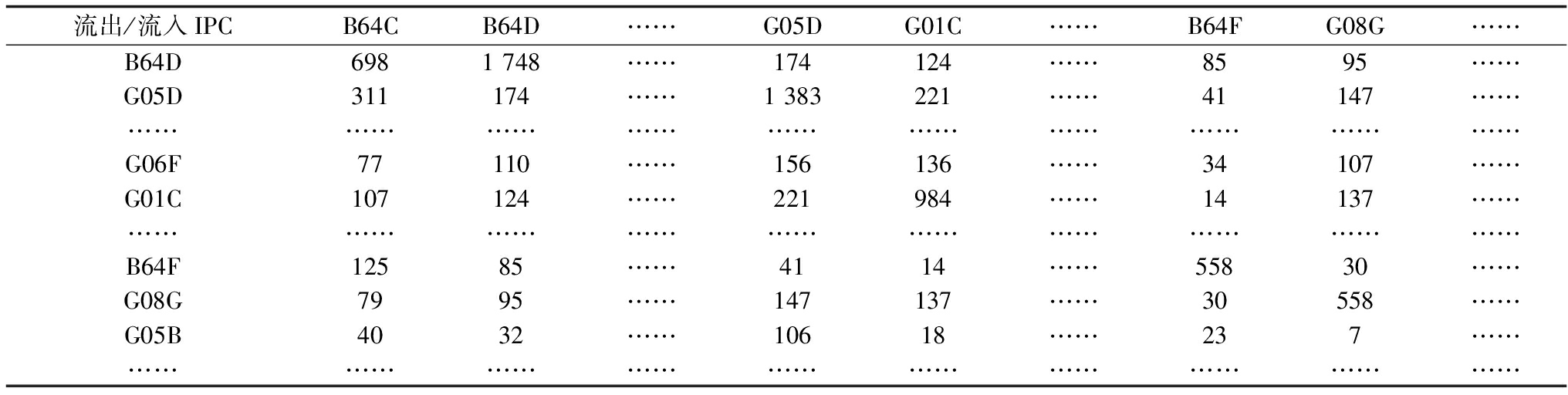

运用主要专利和相关专利的主IPC代码以及专利之间的引用信息,构建任意两个IPC代码之间的知识流动矩阵,即专利之间的知识流动矩阵,其中2001-2005年专利之间的知识流动矩阵如表5所示。

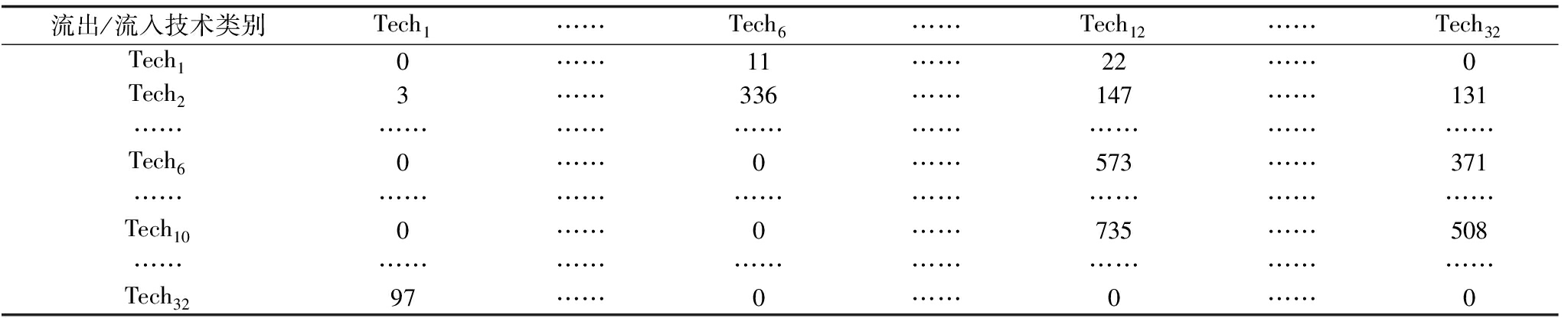

借助IPC代码与技术领域的映射工具,将所提取的IPC信息转化为相应技术类别与技术部类,得到技术类别之间的知识流动矩阵,其中2001-2005年技术类别之间的知识流动矩阵如表6所示。

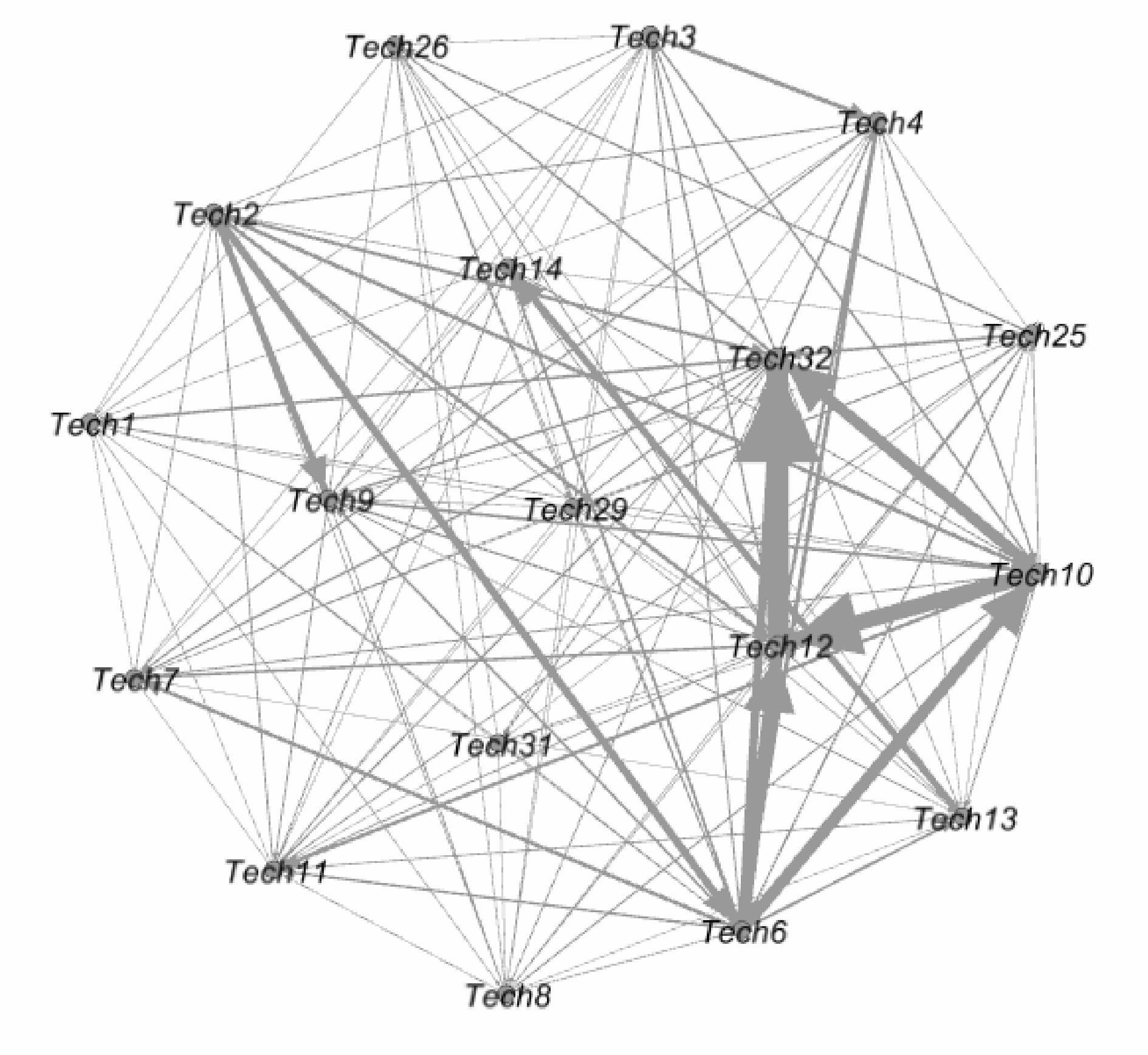

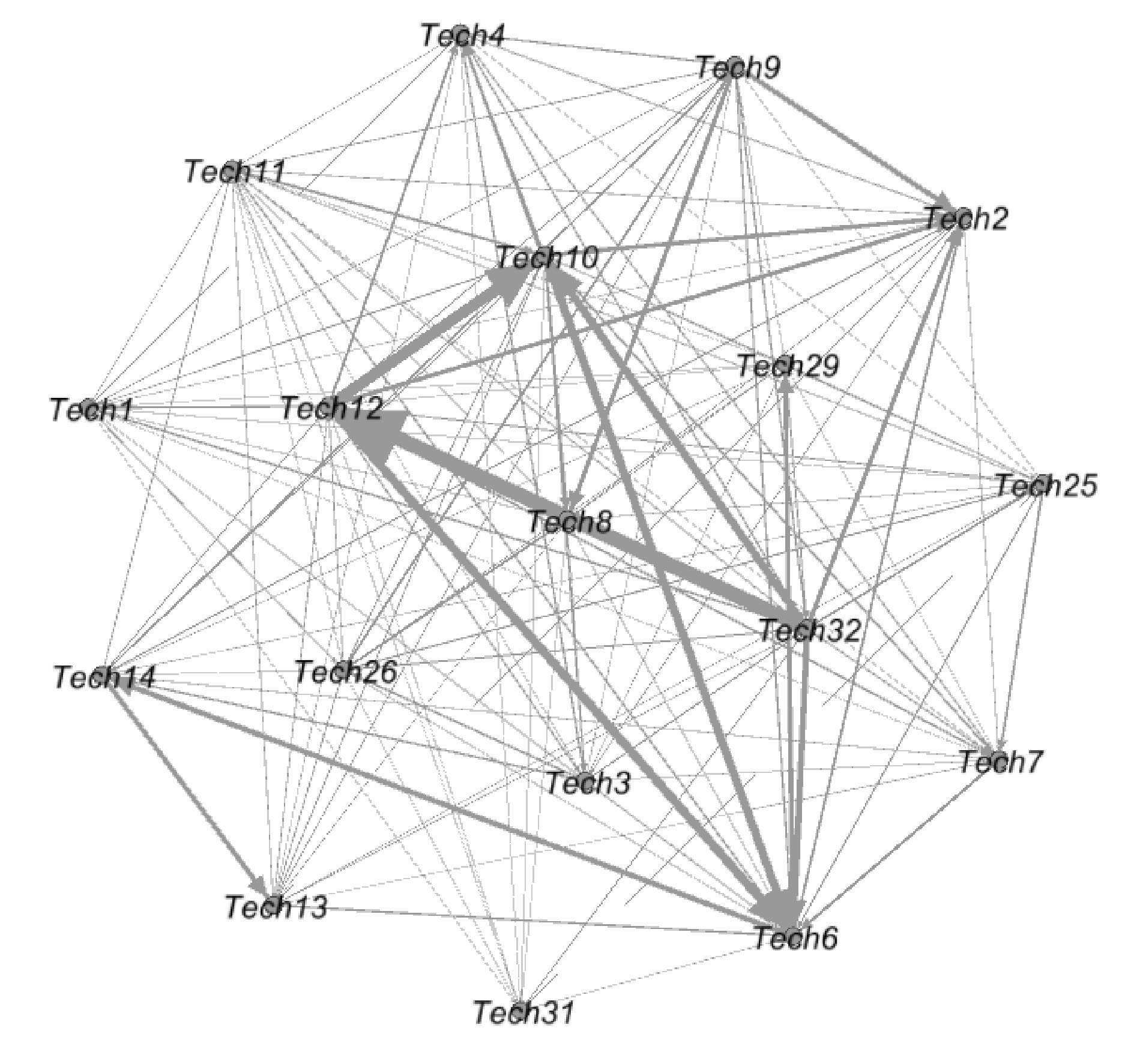

利用社会网络分析工具Gephi,在表6的基础上,生成技术类别之间的知识流动网络,2001-2005年、2006-2010年、2011-2015年技术融合知识流动网络分别如图5、6、7所示。

表4 知识流动过程动态指标

表5 2001-2005年专利之间的知识流动矩阵

表6 2001-2005年技术类别之间的知识流动矩阵

在计算静态评价结果时,使用Matlab软件分别计算3个阶段公式(1)-(6)的数值,以测度无人机领域技术融合网络的连通性、包容性和凝聚性,计算结果如表7所示。

表7 3个阶段无人机领域静态评价指标值

可以看出,网络中的连接数量和网络密度均呈持续增长趋势,连通性越来越强,表明无人机领域中的技术融合现象越来越多。3个阶段的网络包容性均为1,这是因为在构建技术之间的知识流动网络之前,已经剔除没有产生技术融合的技术类别,第一阶段产生融合的技术在后两个阶段仍与其它技术产生了密切融合现象。从凝聚性看,技术之间产生融合的“互动”越来越多。

从知识流动技术融合类型和知识流动方向进行动态评价,利用表4中的方法分别计算出每个阶段的内部扩散、外部扩散、内部吸收以及外部吸收,对比分析4种流动方式,识别出主要流动方式(MFS)。以2001-2005年无人机领域动态指标计算为例,如表8所示。

图5 2001-2005年技术融合知识流动网络

图6 2006-2010年技术融合知识流动网络

图7 2011-2015年技术融合知识流动网络

表8 2001-2005年无人机领域动态评价指标值

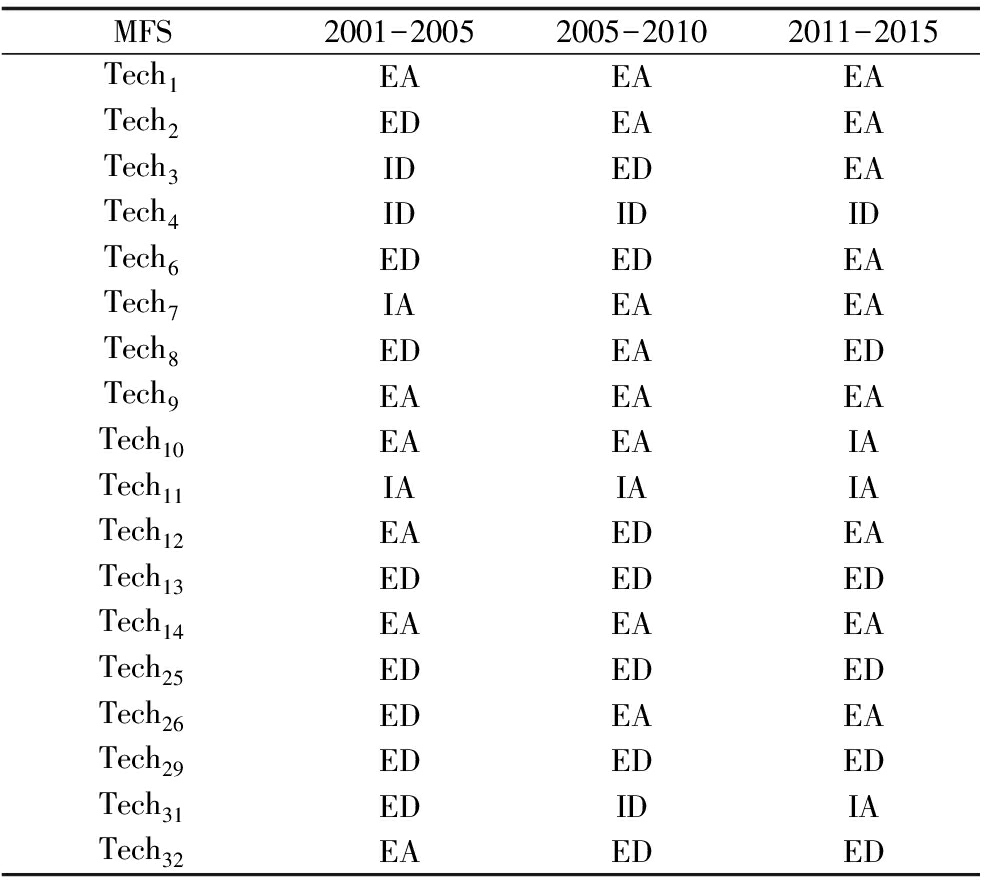

对3个时间段识别的主要融合方式进行对比,并对技术融合趋势进行预测。表9详细给出了3个阶段技术融合的主要方式。

表9 3个时间段主要流动方式对比

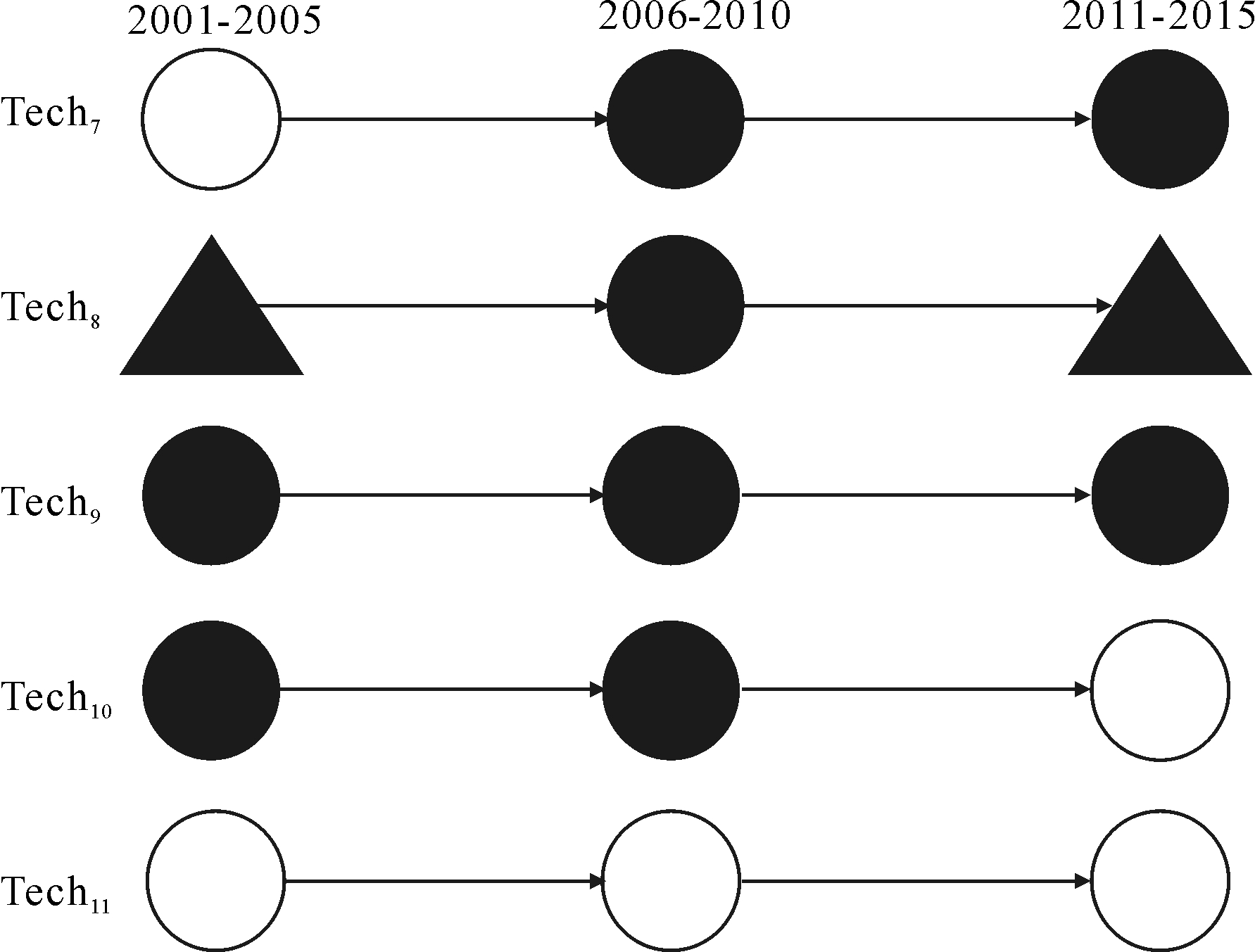

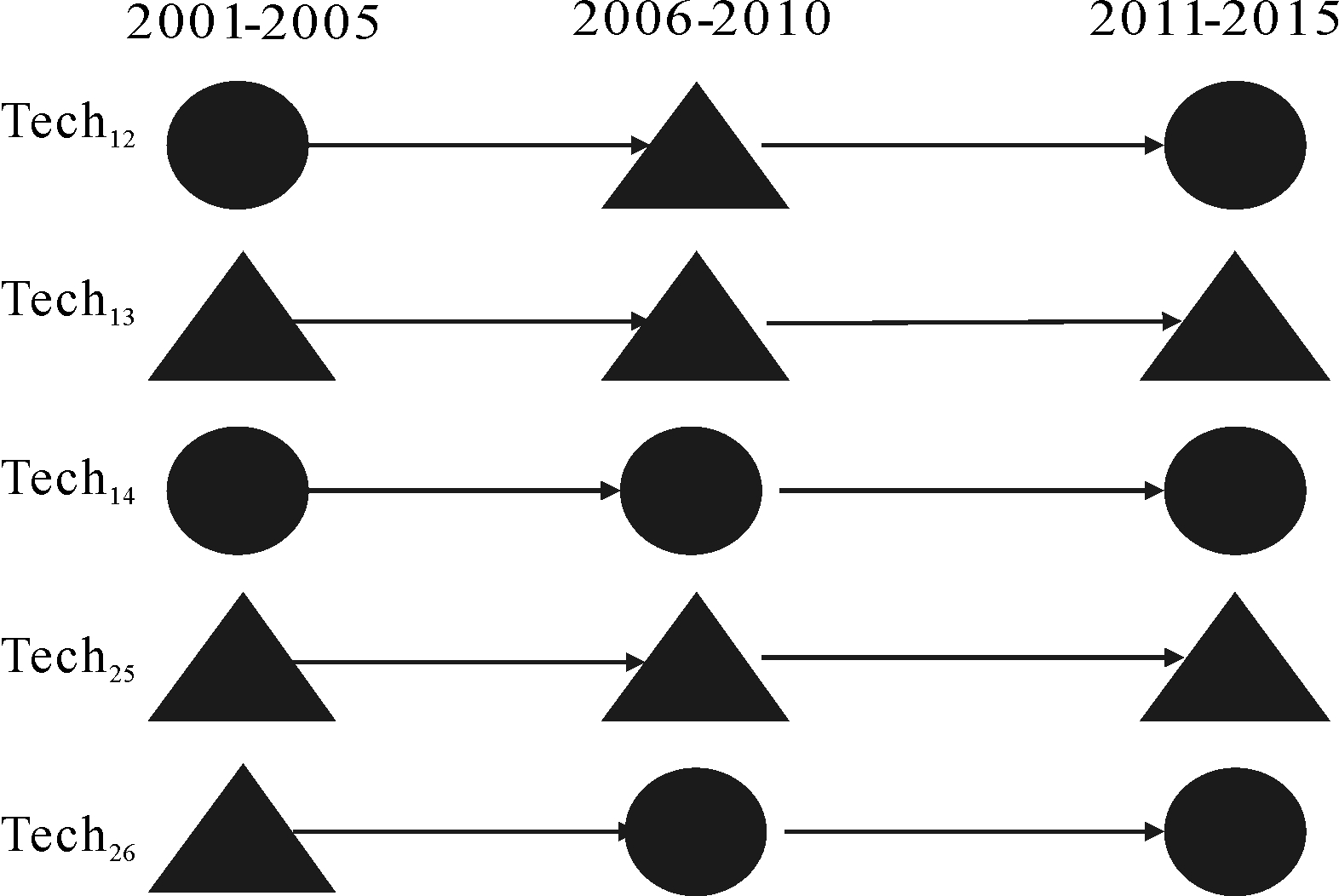

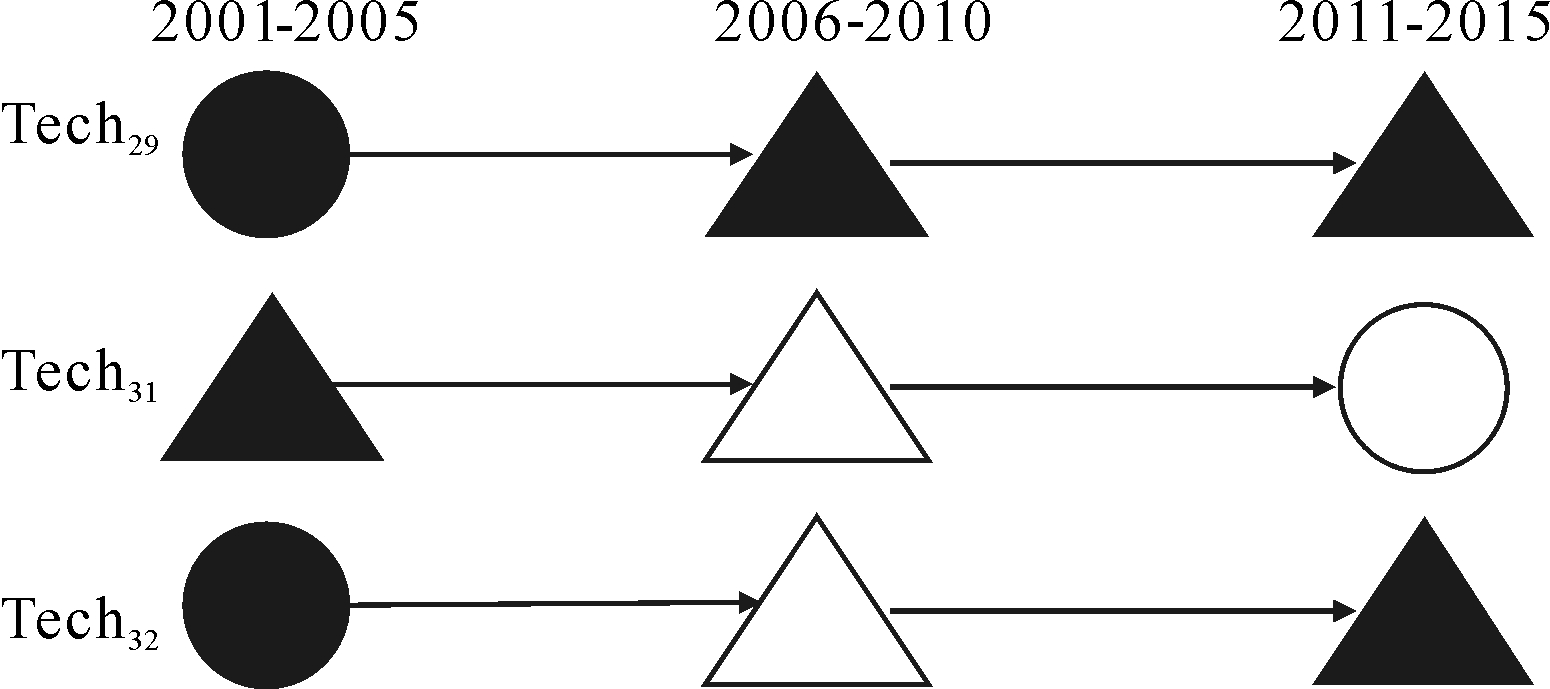

逐一对无人机领域产生技术融合的各项技术进行分析,并呈现每项技术随着时间推移的变化趋势。以颜色区分技术融合类型,黑色代表互补性融合,白色代表相似性融合;以形状区分主要技术知识流动方式,圆形代表技术融合以吸收知识为主,三角形代表技术融合以扩散知识为主,得到图8~11。对技术融合趋势预测标准以2015年的主要技术融合类型和主要技术知识流动方向为基准,保持同一状态的时间大于或等于5年为未来发展趋势。

从图8中可以看出Tech1、Tech2、Tech3、Tech4、Tech6随时间推移的发展趋势,其中Tech1、Tech2参与的技术融合,其可能趋势是外部吸收,即知识流动方式以吸收外部技术知识为主,融合类型以互补性融合为主;Tech4参与的技术融合,其可能趋势是内部扩散,即知识流动方式以向外扩散技术知识为主,融合类型以相似性融合为主;Tech3与Tech5参与的技术融合,其可能趋势是以向外扩散知识为主;Tech6参与的技术融合类型是以互补性融合为主。

图8 Tech1、Tech2、Tech3、Tech4、Tech6发展趋势

图9 Tech7、Tech8、Tech9、Tech10、Tech11的发展趋势

从图9中可以看出Tech7、Tech9、Tech10、Tech11的知识流动方式的发展趋势是以吸收外部技术知识为主,Tech7、Tech8、Tech9可能发生的融合类型是以互补性融合为主,Tech11可能发生的融合类型则是以相似性融合为主。

图10 Tech12、Tech13、Tech14、Tech25、Tech26的发展趋势

从图10中可以看出Tech12、Tech13、Tech14、Tech25、Tech265个技术融合类型的发展趋势是以产生互补性融合为主,Tech13和Tech25知识流动方式的发展趋势是以向外扩散技术知识为主,Tech14和Tech26知识流动方式的发展趋势是以吸收外部技术知识为主。

图11 Tech29、Tech31、Tech32的发展趋势

从图11中可以看出Tech29、Tech32技术知识流动方式的发展趋势是以向外扩散技术知识为主。还可以看出,未来Tech31参与的技术融合类型以相似性融合为主,未来Tech2参与的技术融合类型以互补性融合为主。

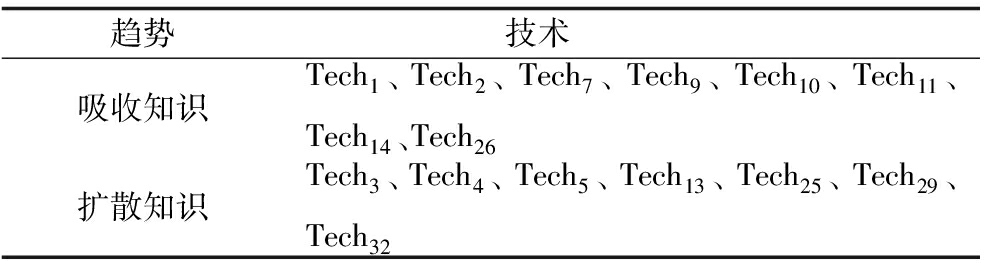

依据上述结果及分析,分别从技术融合类型和技术知识流动方式的发展趋势进行分析,可以划分为以下几种情况:

(1)可能产生的融合类型趋势及技术,如表10所示。

表10 主要融合类型趋势

Tech4、Tech11、Tech31参与的技术融合类型的发展趋势是以相似性融合为主,这3个技术类别是通过借鉴、利用和融合相近技术领域知识或者被相近技术领域借鉴、利用和融合的方式发展。Tech1、Tech2、Tech6等参与的技术融合趋势以互补性融合为主,这11个技术类别是通过借鉴、利用和融合跨领域技术知识或者被跨领域技术借鉴、利用和融合的方式发展。

(2)技术知识流动方向趋势,如表11所示。

表11 主要技术知识流动方向趋势

Tech1、Tech2、Tech7等参与技术融合的主要技术知识流动方向是以吸收知识为主,通过吸收外部相似性技术或跨领域技术知识发展。Tech3、Tech4、Tech5等参与技术融合的主要技术知识流动方向是以扩散知识为主,通过向外部相似性技术或跨领域技术进行技术知识扩散来发展。

技术融合过程是在不同产业领域之间创造新发明的过程,在微观层面体现为产业领域之间的知识流动。因此,在知识流动的基础上研究技术融合趋势是十分必要的。

本文构建了基于知识流动的动静态评价技术融合分析体系,并选取无人机领域进行实证研究。第一步,从微观层面对技术融合进行重新界定及分类;第二步,提取专利的引文与IPC信息,利用IPC与技术领域的分类对照工具,利用社会网络分析工具Gephi构建产生融合的技术类别之间的知识流动网络;第三步,计算各个阶段知识流动网络静态指标值(连通性、包容性和凝聚性)以及动态指标值(内部扩散、外部扩散、内部吸收和外部吸收);最后,通过比较各个阶段指标值分析技术融合发展趋势。结果表明,连通性越强,无人机领域的技术融合现象越多,第一阶段产生融合的技术在后两个阶段仍与其它技术产生了密切融合现象;从凝聚性看,技术之间产生融合的“互动”越来越多。本文分别从技术融合类型和技术知识流动方向趋势进行预测,以Tech1为例,其所参与的技术融合类型趋势以互补性融合为主,主要知识流动方向趋势是以吸收知识为主等。

技术融合为现有企业和新成员提供了进入市场价值链的机会,能够使得这些市场新进者挑战行业现有领导者。在企业层面,技术融合为研发实体提供了丰富的技术解决方案,从而促进研发实体提升其核心竞争力、能力和技能。在产业层面,技术融合集合互补的技术创新知识库以促进新产业和技术集群出现,从而推动产业融合。技术融合能够促进现存交叉产业之间的竞争,能相应地激发产业内部创新。

参考文献:

[1] ROSENBERG N.Technological change in the machine tool industry, 1840-1910[J].The Journal of Economic History, 1963, 23(4): 414-443.

[2] CURRAN C S, LEKER J.Patent indicators for monitoring convergence——examples from NFF and ICT[J].Technological Forecasting and Social Change,2011,78(2):256-273.

[3] KARVONEN M, KASSI T.Patent citations as a tool for analysing the early stages of convergence[J].Technological Forecasting and Social Change, 2013,80(6):1094-1107.

[4] KARVONEN M, LEHTOVAARA M, KASSI T.Build-up of understanding of technological convergence: evidence from printed intelligence industry[J].International Journal of Innovation and Technology Management,2012,9(3):1094-1107.

[5] ADNER R, LEVINTHAL D.Technology speciation and the path of emerging technologies[J].Wharton on Managing Emerging Technologies,2000(55):74.

[6] HACKLIN F.Management of convergence in innovation: Strategies and capabilities for value creation beyond blurring industry boundaries[M].Heidelberg: Physica-Verlag, 2008.

[7] CURRAN C S.The anticipation of converging industries[M].London: Springer,2013.

[8] HULLMANN A, MEYER M.Publications and patents in nanotechnology: an overview of previous studies and the state of the art[J].Scientometrics, 2003,58(3):507-527.

[9] KAJIKAWA Y, YOSHIKAWA J, TAKEDA Y, et al.Tracking emerging technologies in energy research: toward a roadmap for sustainable energy[J].Technological Forecasting and Social Change, 2008,75(6): 771-782.

[10] HJ NO,Y PARK.Trajectory patterns of technology fusion:trend analysis and taxonomical grouping in nanobiotechnology[J].Technological Forecasting and Social Change, 2010,77(1): 63-75.

[11] LEE H, KIM C, CHO H, et al.An ANP-based technology network for identification of core technologies: a case of telecommunication technologies[J].Expert Systems with Applications,2009, 36(1): 894-908.

[12] LEE S, YOON B, PARK Y.An approach to discovering new technology opportunities: keyword-based patent map approach[J].Technovation, 2009,29(6): 481-497.

[13] SON C, SUH Y, JEON J, et al.Development of a GTM-based patent map for identifying patent vacuums[J].Expert Systems with Applications,2012,39(3): 89-100.

[14] YOON B.On the development of a technology intelligence tool for identifying technology opportunity[J].Expert Systems with Applications, 2008,35(1), 124-135.

[15] YOON J, KIM K.Detecting signals of new technological opportunities using SAO-based semantic patent analysis and outlier detection[J].Scientometrics, 2012,90(2), 445-461.

[16] CHOI S, PARK H, KANG D, et al.An SAO-based text mining approach to building a technology tree for technology planning[J].Expert Systems with Applications, 2012,39(13): 43-55.

[17] HILLMAN K M, SANDÉN B A.Exploring technology paths: the development of alternative transport fuels in Sweden 2007-2020[J].Technological Forecasting and Social Change, 2008,5(8): 1279-1302.

[18] VERSPAGEN B.Mapping technological trajectories as patent citation networks: a study on the history of fuel cell research[J].Advances in Complex Systems, 2007,10(1):93-115.

[19] 李丫丫,赵玉林.基于专利的技术融合分析方法及其应用[J].科学学研究,2016(2):203-211.

[20] BORÉS C, SAURINA C, TORRES R.Technological convergence: a strategic perspective[J].Technovation, 2003(23):1-13.

[21] CURRAN C S.The anticipation of converging industries[M].London: Springer,2013.

[22] PRESCHITSCHEK N, CURRAN C S, LEKER J.The importance of access to resources in a setting of industry convergence: the case of agriculture and chemistry[J].Technology Management in the Energy Smart World,2011(2):1-9.

[23] SEONGKYOON JEONG,JONG-CHAN KIM,JAE YOUNG CHOI.Technology convergence:what developmental stage are we in[J].Scientometrics, 2015(10):841-871.

Miao Hong1, Song Yuxiao1, Huang Lucheng1,2

(1.College of Economics and Management, Beijing University of Technology;2.Research Base of Beijing Modern Manufacturing Development, Beijing University of Technology, Beijing 100124,China)

Abstract:The process of technological convergence is the process of creating new inventions among different industrial fields, in micro-level, it is embodied in knowledge flow among industrial fields.Previous analyses of technology trend were mainly carried out within one field of technology, which is not suitable for analyzing the development trend of integration technology across multiple fields of technology.This thesis built an analytical framework of technology integration based on the dynamic and static evaluation of knowledge flow network, carried out empirical study on the field of unmanned aerial vehicle.The result shows that, selecting Tech1 as an example, the trend of the type of technology fusion is mainly based on complementary fusion, and the trend of the main knowledge flows is to absorb the knowledge and so on.

Key Words:Technological Convergence; Knowledge Flow Network; Unmanned Aerial Vehicle

收稿日期:2017-06-19

作者简介:苗红( 1977-) ,女,吉林镇赉人,博士,北京工业大学经济与管理学院副教授、硕士生导师,研究方向为科技管理; 宋昱晓(1991-),女,山东沂水人,北京工业大学经济与管理学院硕士研究生,研究方向为技术与项目管理; 黄鲁成( 1956-) ,男,河北徐水人,博士,北京工业大学经济与管理学院教授、博士生导师,北京工业大学北京现代制造业发展研究基地学术委员会主任,研究方向为科技管理、技术与项目管理、技术未来分析等。

DOI:10.6049/kjjbydc.2017030281

中图分类号:G304

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2018)06-0131-09

(责任编辑:张 悦)