表1第一层级城市内部城市间技术交易比重

叶中华,董 鹏,秦 领

(中国科学院大学 公共政策与管理学院,北京 100049)

摘 要:基于2011-2015年我国287个地级及以上城市电子信息产业联合申请专利数据,运用社会网络分析方法和GIS空间分析方法,研究我国地级市核心城市之间、城市群内部以及城市群之间技术交易网络结构和空间特征。结果表明,我国电子信息产业技术交易市场发展不平衡,核心城市之间、城市群区域内部技术交易存在结构性差异,跨区域、跨企业、跨机构交易存在壁垒。

关键词:电子信息产业;技术交易;网络结构;专利

技术交易是衡量经济发展水平的重要参考指标,是实现创新驱动发展和产业转型的重要载体。区域发展以城市发展为基础,城市间的技术交易不仅会直接影响区域内各城市之间的联系,还会影响不同区域之间的网络格局和发展态势,起着举足轻重的作用。自2006 年国家实施自主创新战略以来,我国技术市场日趋完善,跨区域技术转移逐渐成为区域科技资源优化配置的有效途径[1]。近年来,随着我国经济由高速度增长转为高质量增长,我国区域技术发展不平衡、自主创新能力弱等问题日益突出,尤其是在我国科技创新资源相对稀缺且聚集程度高、分布不均衡的局面下,如何利用有限的科技资源实现各区域、城市协同发展,对增强各城市、各区域乃至国家整体经济、技术竞争优势具有重要的现实意义。

城市间技术交易是技术交易在空间上的细分,是研究技术交易空间联系的有效指标。本文主要采用社会网络分析法和GIS空间分析方法,分析全国287个地级及以上城市网络结构和空间特征。

联合申请发明专利是一种常见的产学研合作形式[2],可用于城市空间层面的技术交易分析。近年来,技术交易研究成果丰富,学者们从不同层面对技术交易展开了深入探讨,主要有3个方面:

(1)技术交易市场本身机理研究,包括运行机制、作用方式、影响因素等方面。孙立梅、戚红彦等[3]分析区域创新系统中技术交易市场中运行机理,构建了其作用路径的理论模型,并利用通径分析方法进行实证检验;张欣炜、林娟(2015)以技术市场成交额为主要测度指标,运用空间分析与计量统计相关方法统计分析了中国技术市场发展格局以及影响因素等。

(2)技术交易市场相关主体研究,探讨不同主体视角下的技术交易市场表征。其中,在区域联盟、区域、城市空间视角下,司尚奇、冯锋[1]通过网络信息检索方法确定了38个城市为关键节点,并利用社会网络分析法对所选取的关键节点的技术交易转移合作进行了分析;刘凤朝、马荣康(2013)运用社会网络分析和 GIS 空间分析方法,对我国内地31个省域2006-2010年间技术市场成交合同数据进行分析,探究了我国区域间技术转移的网络结构及空间分布特征;李天放、冯锋(2013)基于共生理论建构了共生聚集度与兼容度评价模型,从动态视角对我国30个省区技术转移生产和接纳水平进行了实证分析。在高校、企业等技术交易承载实体视角之下,刘凤朝等[4]以中国“985高校”为研究样本,利用社会网络分析法分析了1985-2009年间专利合作网络结构及空间分布的演化路径;王元地、柳美君等[5]综合运用空间分布分析法与社会网络分析法研究了我国2008-2012年高校技术许可的省际分布现状及网络特征。

(3)技术交易市场的衍生效应研究。如刘凤朝、潘雄锋(2006)运用协整分析方法对我国1987-2002年间技术市场发展与经济增长之间的动态均衡关系进行了研究;刘和东等[6]运用协整检验等计量方法对我国自主创新能力、技术转移能力与经济增长间关系进行了实证研究;杜佳静、瞿田甜等[7]分析了我国技术交易市场与产业结构之间的互动关系。

从上述研究文献可知,技术交易测度与分析存在以下不足:①研究大多采用小样本和大地域范围的模糊统计数据进行宏观层面分析,较少利用大容量样本从中小城市角度分析技术交易的空间网络特征;②较少从多城市等级间、城市群间相互关系以及对技术交易网络中“例外”现象角度分析技术交易市场的内在结构和特性;③主要采用技术市场成交合同、专利转移等指标,较少采用具体指标进行测度。

本文在借鉴以往学者研究成果的基础上,作出以下改进:①将研究数据样本扩容,从国家知识产权局专利检索与服务系统中的重点产业专利信息服务平台获取完整数据,并进行数据筛选,形成规模较大、可信度较高的数据样本;②为进一步梳理城市间技术交易关系,对技术交易市场空间结构进行分层次研究,分为微观和中观两个视角。在微观视角之下,以城市为关键节点将其分为核心城市、省会城市、地级市3个主要城市等级。在中观视角下,以主要城市群为关键节点,研究城市群间的相互关系,对技术交易市场空间结构分析所呈现的现象与结论起补充和验证作用。此外,在测度指标选择上,本文区别于前人研究成果,采用联合申请发明专利为主要指标,能使技术交易路线更为明晰。

本文选用电子信息产业作为数据源,以全国各地级市及以上城市为研究样本,共287个基本单位。其中,以各省、自治区的各地级市作为一个基本单位,北京、天津、上海、重庆4个直辖市以整体作为一个基本单位,除此之外的自治州、旗、盟之类的行政单位均不作为样本参数。

联合申请发明专利作为一种重要的技术合作形式,能有效反映出网络结构中相关节点间的技术交易联系情况,如果专利包含两个以上申请人,并且这些申请人所在城市不同,即可认为两城市之间存在技术交易联系。本文数据主要来源于国家知识产权局专利检索与服务系统中的重点产业专利信息服务平台网站,在申请(专利权)人检索栏分别输入目标城市,将287个目标城市进行两两交叉组合,如以“北京 and 上海”的格式进行检索,得到联合申请专利共43 614项,目标城市间关系点数据有41 041个。若结果中存在目标城市名称与企业或其它单位名称重合的发明专利,如通化市和通化东宝药业股份有限公司名称重合,而其它目标城市与通化东宝药业股份有限公司的组合,即可认为不符合联合申请要求。此外,港澳台地区不在本文讨论范围之内。由于按照专利申请日和公开日统计的数据存在差异,并且专利申请日到公开日时隔18个月,故本文选用公开日数据作进一步分析。

2.2.1 社会网络分析

社会网络分析作为一种新的社会科学研究范式,关注行动者之间的关系和整体网络结构,在认识论、方法论、数据采集与统计等方面形成了独特的社会科学研究视角[8]。以我国287个地级及以上城市联合申请发明专利数据为基础,构建全国主要城市间技术交易网络。其中,287个城市为关键网络节点,节点联系可简化为城市间联合申请发明专利申请量。本文运用社会网络分析法研究我国287个地级及以上城市技术交易的内在结构与特征,对技术交易权重网络进行分析。

(1)中心性和密度分析。中心性可以反映相关城市(节点)在网络结构中的实际地位,一般用中心度指数衡量。中心度用以衡量成员所处网络中心位置的程度,而特征向量中心度(Eigenvector Centrality)是通过测算与该行动者发生关系的其它行动者的中心度,进而确定该行动者中心性的一种工具,在拓扑网络中可以反映出成员在复杂相互关系中的中心地位。密度用于测度相关城市(节点)间联系的疏密程度,在权重网络中,相关城市(节点)间联系越强,网络密度越大。运用UCINET 6.0软件中的中心性可视化分析工具和密度测算工具对其进行测算与分析,并将相关数据直接转化为网络图谱和相关数值表。

(2)块模型分析。在拓扑网络中,由于相关城市(节点)彼此间联系方式、交互过程、自身属性间存在较大差异,其所处地位、所饰角色、所起作用亦有不同,为探寻相关城市(节点)集合间异同点特征,可采用块模型方法进行分块测算。块模型分析法(Blockmodel Analysis)依据结构对等关系把结构相似的节点分为一个块(Block),从而将网络节点间的复杂关系简化为块内和块间关系。运用UCINET 6.0软件中的块模型分析工具(CONCOR法),沿“Network→Role&Position→Structure→CONCOR”路径进行测算,获得块密度矩阵表。在此基础上,以整体网络密度(即平均密度)为临界值,将原块密度矩阵简化为简单关系矩阵,即对原块密度矩阵中数值进行重新赋值(二值化处理),大于平均密度值赋值为1,反之赋值为0,最终组成0/1矩阵,以描述整体网络的块特征。

2.2.2 空间分析

本文部分运用GIS空间分析技术,将技术交易流量特征与城市空间属性相结合,以反映技术交易中的城市辐散效应。根据我国287个地级及以上城市联合申请发明专利数量,选择主要城市技术交易路线,运用UCINET 6.0和AcrGIS 10软件,绘制核心城市电子信息产业技术交易流空间分布图谱,测算我国电子信息产业技术交易的主要流向。

从各目标城市联合申请发明专利数量看(见图1),2011-2015年,各目标城市间存在巨大差异,呈现出地区发展不平衡态势。以胡焕庸线为界,东部地区目标城市联合申请发明专利占据全国总量80%以上,省会城市及副省级城市等大城市联合申请发明专利明显高于其它地区,而我国京津冀、长三角、珠三角和长江中游城市群4个地区目标城市联合申请发明专利占据全国总量60%以上。此外,就全国整体看,存在北京、深圳、上海3个数量极点,三者分别以11 095、9 136、8 293项专利遥遥领先于其它城市。此外,有19个城市联合申请发明专利数量超过1 000,分别是苏州、东莞、南京、南昌、广州、天津、珠海、常州、武汉、重庆、青岛、西安、成都、无锡、合肥、中山、佛山、宁波、吉林,其它城市联合申请发明专利数量均在1 000项之下。由此可见,我国电子信息产业技术交易在城市层面上存在明显的层级结构特征,因而本文将从不同城市层级的网络特征入手进行分析。

基于全国287个地级及以上城市联合申请发明专利数量统计数据,将287个目标城市分为两个城市层级:第一层级为技术交易核心城市,包括北京、上海、深圳3个目标城市,该层级城市处于全国技术交易的主体地位;第二层级为省会城市及联合申请发明专利数量较大的城市,由36个目标城市组成,包括除去北京、上海、港澳台地区之外的省会城市,以及无锡、佛山、中山、宁波、青岛、常州、东莞、珠海等目标城市之外的城市;考虑到第一、二层级城市技术交易数额占到交易总额的79.0%,且其它地级及以上城市众多但技术交易联系数额小,故本文不单独另划分等级讨论,而是以由第一、二层级城市与部分较发达地级及以上城市所组成的四大城市群为单位,分析其所在地区内部技术交易的关联性,主要包括京津冀城市群、长三角城市群、珠三角城市群和长江中游城市群。

以各城市交易数据为基础,以城市为节点,以联合申请发明专利为联系,绘制技术交易图谱。将网络连接点数的阈值设为1,即节点之间存在1次以上的交易即可显示连线。此外,考虑到某些城市之间的技术交易联系可能存在特殊情况,本文将对部分关键节点的目标城市个体进行具体分析。

3.2.1 第一层级城市网络结构分析

在第一层级城市网络结构分析中,主要是考察层级内部城市间的联系及其对外辐射效应。在这3个城市中,就联合申请发明专利数量统计看,深圳以11 095项专利居首位,上海次之,共9 129项,北京第三,共8 189项。就三大城市内部技术交易联系看(见图2),2011-2015年,北京与上海联合申请发明专利1 452项,北京与深圳联合申请发明专利1 408项,上海与深圳联合申请发明专利402项。根据3个城市与其它两个城市技术交易数量占其总数量的比重(见表1)可以看出,在第一层级城市中,北京与本层级内部其它两个城市交流密切,占自身交易总量的33%以上;上海居中,接近自身交易总量的25%;深圳最少,约17%。可见,该层级城市内部各城市之间存在较强联系。

表1第一层级城市内部城市间技术交易比重

就第一层级城市三大城市对外辐射效应看(见图2),北京辐射效应最为显著,共与287个样本城市中的201个城市存在技术交易联系;上海次之,共与174个城市存在技术交易联系;深圳辐射效应最不明显,仅与111个城市存在联系。为进一步分析该层级城市对外辐射效应,本文利用各城市在技术交易网络中的结构指标解释城市网络结构特性。度数表示与该城市存在技术交易的其它城市个数,度数越大则该城市辐射范围越广;联结次数表示该城市与其它城市发生技术交易的次数,数值越大则交易强度越高。以度数表示广度,以联结次数表示强度,绘制“深度—广度”二维矩阵(见图3)。由图3可知,北京属于“强广度—中深度”类型,主要表现为对外辐射范围大但深度不够;深圳属于“低广度—强深度”类型,主要表现为对外辐射强度大但辐射范围有限;上海则属于“中广度—中深度”类型,主要表现为辐射强度较大、辐射范围也居中。

图12011-2015年全国地级及以上城市联合申请发明专利数量统计

3.2.2 第二层级城市网络结构分析

第二层级城市主要由各省会城市和较发达城市组成,由于处于连接第一层级城市和低层级城市的关键位置,因而主要考察本层级内部技术交易关系以及与第一层级城市间的技术交易联系。为了衡量各城市群内部各城市间关系及其聚集特性,运用UCINET 6.0软件绘制城市群内部关系网络图,并利用该软件特征向量中心性工具和块模型分析工具进行分析。

总体而言,各主要城市间存在较为紧密的技术交易联系,除个别城市外,大部分城市间的差别较小,但其内部存在一定形式的层级体系。具体而言,就第二层级城市内部技术交易中心性关系看(见图4),该层级城市的技术交易联系核心城市为南京、郑州,西安、济南、天津、杭州、重庆、西宁、哈尔滨、长春、武汉、佛山、宁波等城市,共同构成二级中心,其它城市划归第三层级。考虑到实际城市经济发展水平和技术实力,由于本层级城市的城市技术交易联系存在特殊性,可以推测西宁、哈尔滨、长春等城市可能作为技术交易输入方与其它城市存在广泛联系,而南京、武汉等城市可能作为技术交易输出方与其它城市存在广泛联系。

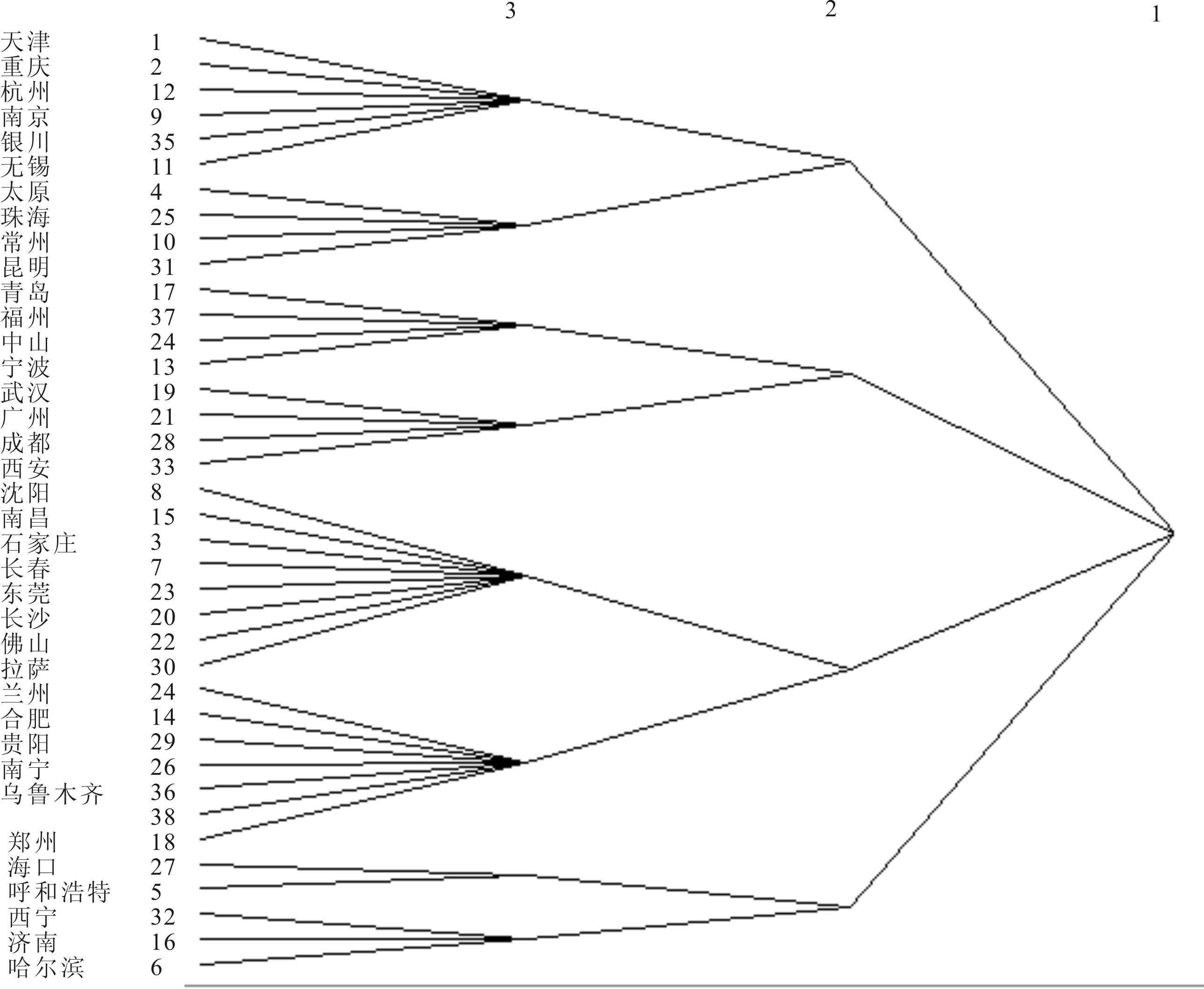

基于城市在网络结构中相似性的本层级内部块结构,可将技术转移网络划分为4个大区块,其中1、2小区块构成第一区块,3、4小区块构成第二区块,5、6小区块构成第三区块,7、8小区块构成第四区块。根据本层级块密度矩阵(表2)和分块结果图(图5),结合我国各地区经济发展水平,发现第一、二、三区块之间以及块内交流密切,共同构成了该层级技术交易的核心部分。其中,第一区块主要承担技术交易,且小区块1处于主导地位,小区块2在本区块内部呈现出对小区块1的单向“尊重关系”;第二区块为次活跃部分,但其影响范围强于第一区块,内部亦存在区块间的单向“尊重关系”,即区块4对区块3的单向“尊重”;第三区块的技术交易被动性更强;第四区块为边缘部分。

图2第一层级城市内部联系及城市对外辐射范围

图3第一层级城市“深度—广度”矩阵

就第二层级城市与第一层级城市间的技术交易关系看(图6),该层级城市内大部分城市均与北京、上海、深圳存在技术交易联系。但具体而言,除拉萨外,该层级城市均与北京存在技术交易关系,且关系最为密切;除西北地区的西宁、银川、呼和浩特以及拉萨外,其它城市均与上海存在技术交易往来;对于深圳而言,该层级城市中西宁、银川、呼和浩特、拉萨、福州、长沙、贵阳等7个城市与之不存在技术交易往来,整体技术交易联系最为松散。总体而言,第二层级城市与第一层级城市之间存在较为紧密的技术交易往来。

就第二层级城市与非一、二层级城市间的技术交易关系看(图7),普遍存在技术交易联系,但明显存在分层现象。以南京、武汉、西安、天津、杭州、重庆等为代表的15个城市与非一、二层级城市间存在广泛而密切的联系,以郑州、长沙、南昌等为代表的11个城市与非一、二层级城市的联系则较为松散,以太原、石家庄等为代表的9个城市与非一、二层级城市间联系较弱,而拉萨、银川、西宁基本与其它非一、二层级城市不存在联系,且整个该层级城市与娄底、怀化等21个地级及以上城市未发生过任何技术交易联系。

3.2.3 四大城市群网络结构分析

本部分主要考察四大城市群内部城市之间的联系以及四大城市群之间技术交易联系。通过绘制城市群内部关系网络图,利用UCINET 6.0软件的密度工具、特征向量中心性工具和块模型工具进行分析。从各城市群网络密度看,相对中三角城市群而言,京津冀、珠三角、长三角城市群的技术交易网络较为密集,技术交易相对频繁。就四大城市群内部技术交易中心性关系看(图8),各大城市群中均存在多层级城市分类,一般存在一个区域核心城市、多个次中心城市以及众多被辐射城市。在京津冀城市群中,北京为技术交易核心城市,天津、保定、张家口、唐山等城市为二级中心,其它城市为被辐射城市;在长三角城市群中,南京和上海处于本区域技术交易核心地位,杭州、苏州、宁波、无锡常州、合肥等城市处于二级中心位置;在珠三角城市群中,处于区域技术交易核心地位的城市有广州、深圳,而二级中心城市则仅有佛山和东莞;在长江中游城市群中,武汉明显占据区域中心地位,而长沙、湘潭则共同构成较弱的二级中心,其它城市明显处于弱势地位。

图4第二层级城市内部技术交易关系

表2第二层级城市块密度矩阵分块

从以网络结构中相似性为基础的块结构看,四大城市群共性特征明显,其均由多个小区块组成的大区块构成,且城市群内部区块活跃程度两极分化趋势明显,而各区块内部交流较弱(图9)。在区块构成方面,长三角和长江中游城市群技术转移网络可划分为4大区块,即由1、2小区块构成第一区块,3、4小区块构成第二区块,5小区块构成第三区块,6、7小区块构成第四区块;京津冀和珠三角城市群技术转移网络相对简单,可划分为3个大区块,其中京津冀城市群1小区块单独构成第一区块,2、3小区块构成第二区块,4小区块构成第三区块;珠三角城市群则由1、2小区块单独构成第一区块,3、4小区块构成第二区块,5小区块构成第三区块构成。在城市群内部区块活跃程度和各区块内部交流方面,根据块密度矩阵(表4、5、6、7)和分块结果图(图9)可以发现,长三角、京津冀、珠三角城市群的第一区块和长江中游城市群第四区块的技术交易最为活跃,其核心部分主要由某一小区块构成,如上海、南京、苏州构成的1小区块,北京、天津构成的第一区块,及以广州、深圳为代表城市构成的1小区块等;就各区块内部而言,以技术交易活跃程度较高的区块为例,除长三角城市群1、2小区块之间呈双向“尊重关系”外,京津冀和珠三角城市群的1小区块均对其它区块普遍呈现单向“尊重关系”。值得注意的是,长江中游城市群第四区块内部6、7小区块间并未出现任何“尊重关系”。由此可以推测,四大城市群内部不仅技术交易活跃程度两极分化趋势严重,而且内部联系普遍较弱。

就各城市群之间技术交易关系看,各城市群之间存在复杂的联系(见图7)。为简化城市群之间的网络关系,本文以各城市群核心城市为关键节点,考察其与本区域内城市以及与其它城市群城市技术交易关系(见表8)。主要考察指标仍为度数和联结次数,前者表示与该城市存在技术交易的其它城市个数,后者表示该城市与其它城市发生技术交易的次数。从表8度数与区域城市总数的比值可知,以北京为核心的京津冀城市群与其它三大城市群范围内的城市广泛存在技术交易联系。其中,与长三角城市群联系最为紧密、珠三角城市群次之,与长江中游城市群联系最弱,京津冀城市群内部交易联系广泛;以上海、南京为核心的长三角城市群与其它三大城市群范围内的城市存在较为广泛的联系,位居北京之后。其中,与京津冀城市群联系最为紧密、珠三角城市群次之、与长江中游城市群联系最弱,本区域城市群内部交易联系广泛;以武汉为核心的长江中游城市群与其它三大城市群范围内城市在技术交易联系上较弱,位列第三。其中,与珠三角、长三角城市群联系较紧密、与京津冀城市群联系较弱,但其城市群内部联系最少;以广州、深圳、珠海为核心的珠三角城市群与其它三大城市群范围内的城市在技术交易联系上最弱,位居第四。其中,与长江中游城市群联系最为紧密、京津冀城市群次之、与中三角城市群联系最弱,但本区域城市群内部交易联系广泛。总体而言,京津冀、长三角、珠三角城市群间的技术交易联系最为紧密,京津冀、长三角城市群技术交易内部关联紧密、辐射面广,珠三角城市群内部交易紧密、对外辐射不强,长江中游城市群各城市均处于弱势地位。

图5第二层级城市块分块结果

图6第二层级城市与第一层级城市间技术交易关系

图7第二层级城市与非一二城市层级间技术交易关系

图8各城市群内部关系网络

表3四大城市群技术交易网络密度统计城市群

根据核心城市各区域联结次数与总联结次数的比值可知,以北京为核心的京津冀城市群内部交易量较少,对外技术交易量大。其中,与长三角、珠三角城市群交易量分列第一、第二,与长江中游城市群交易量占比极小;以上海、南京为核心的长三角城市群内部交易量较大,且与京津冀、珠三角城市群间技术交易量大,与长江中游城市群交易量占比极小;以广州、深圳、珠海为核心的珠三角城市群内部交易量大,与长三角、京津冀城市群间的技术交易分列前两位,与长江中游城市群存在一定联系;以武汉为核心的长江中游城市群内部交易量占比较小,在对外技术交易联系中,与长三角、珠三角城市群间技术交易量较大,与京津冀城市群技术交易量最小。总体而言,长三角城市群内外部交易均较活跃,综合实力最强;京津冀城市群内部联系不紧密,对外交易活跃,属于技术输出型城市群;珠三角城市群则相反,属于集聚型城市群,内部联系紧密,对外交易相对较少;长江中游城市群在两方面均处于弱势,综合实力最弱。

表4长三角城市群块密度矩阵表分块

表5京津冀城市群块密度矩阵表分块

图9四大城市群分块结果

3.2.4 特例城市分析

在数据收集和具体分析中发现,部分城市间的实际技术交易似乎打破了地域区位和城市群结构限制,即部分城市与所研究城市联系紧密度和活跃度超过研究区域内城市以及这些特殊城市所在城市群的核心城市。为了探究这一特殊现象,选取技术交易最频繁的北京、上海、深圳作为研究目标城市,探究与这3个城市交易频繁的城市中是否存在上述现象。

表6珠三角城市群块密度矩阵表分块

表7长江中游城市群块密度矩阵表

图10四大城市群技术交易联系

在对北京与其它286个城市联合申请发明专利发生数量排序过程中发现,北京与青岛、常州的专利发生数量较大,二者分列第五和第六位,超过各自区域的核心城市(济南,第33位;南京,第8位)。通过对具体专利进行筛选发现,北京和青岛存在技术交易联系的单位性质接近,如北京华韩医疗美容医院有限公司、青岛华韩整形美容医院有限公司、北京展辰化工有限公司和青岛富臣化工有限公司、北京展辰新材料有限公司和青岛展辰新材料有限公司等;北京与常州存在技术交易联系的单位性质接近,如瑞邦晟达科技(北京)有限公司和邦达诚科技(常州)有限公司、光大环保科技发展(北京)有限公司和光大环保设备制造(常州)有限公司。在对上海与其它城市排序过程中发现,上海与洛阳和东莞专利发生数量较大,二者分列第七和第十位,超过其各自区域核心城市(郑州,第112位;广州,第11位)。通过对具体专利进行甄别发现,与北京情形相似,上海与洛阳和东莞存在技术交易联系的单位性质接近,如上海北玻镀膜技术工业有限公司和洛阳北方玻璃技术股份有限公司、上海利尔耐火材料有限公司和洛阳利尔耐火材料有限公司、上海大宝化工制品有限公司和东莞大宝化工制品有限公司、上海万佳联众电子有限公司和东莞市三友联众电器有限公司等;在对深圳与其它城市排序过程中发现,深圳与南昌和常州专利发生数量较大,二者分列第四和第五位,超过各自区域核心城市(武汉,第10位;上海,第8位),产生技术交易联系的单位有光大环保技术研究院(深圳)有限公司、光大环保技术装备(常州)有限公司等。由此可见,产生这类特殊现象的原因主要在于某一较大企业之间的内部联系,即同一母公司在不同城市开设的分公司之间产生的技术交易联系。

本文基于中国技术市场电子信息产业联合申请专利数据,以城市单元为空间尺度,选取全国地级及以上287个城市为研究对象,运用社会网络分析方法,对我国技术交易市场的结构和特征进行分析,得到以下结论:

(1)从我国技术交易市场总体格局看,传统以东中部、沿海沿江为主,区域发展不平衡的态势仍未改变;东部地区技术交易范围广、数量大,中部地区占比少,而西部地区则明显落后,难以对周边地区产生带动作用;沿海地区技术交易频繁,并已形成我国三大技术交易核心城市,如北京、上海、深圳等,而内陆地区则基本未形成在全国范围内具有明显优势的技术交易核心城市,整体实力较弱。

(2)从特定区域技术交易情况看,各区域技术交易存在明显的结构性差异,跨区域交易存在壁垒。在区域内部交易联系方面,我国技术交易在四大城市群内部仍有较大提升空间。除珠三角城市群外,各区域内部凝聚力普遍不足,产业集群效应不明显,长江中游城市群联系最为松散;在区域外部交易联系方面,地理限制作用有弱化趋势,京津冀、长三角城市群具有较强的辐射范围,技术交易地理边界不明显,具有带动全国发展的实力。珠三角辐射范围不足,仅覆盖少数地区,技术交易地理边界较为清晰,长江中游城市群则几乎难以产生辐射效应。

表8核心城市与本区域内城市以及与其它城市群城市技术交易情况

(3)从重点城市交易情况看,大部分省会城市均与三大核心城市以及其它地级及以上城市存在广泛的技术交易联系。就重点城市之间的联系看,该层级城市间的技术交易较为紧密,形成的核心城市分类具有典型性。例如,作为技术交易输出方,南京等城市成为该层级核心城市;作为技术交易输入方,西宁等城市成为次级中心城市。

(4)从区域(城市)间技术交易渠道看,大部分技术交易联系主要存在于相关产业之间,并且部分具有特殊联系的城市间技术交易属于企业内部跨区域交易或科研机构间的技术合作,而跨企业、跨机构技术交易存在壁垒。

(1)区域间技术发展水平差异是技术交易产生的根本动因,但面对发展不平衡的局面,从协同创新发展角度看,政府应积极培育中西部地区独具特色的技术交易中心,形成以重点城市为核心的技术交易网络。

(2)区域内部、区域间是技术交易的两个基本层面。因此,应将区域内部技术交流合作与外部技术交易相结合,制定相关政策,如区域统一技术交易信息平台建设政策、跨区域技术交易信息平台发展政策、跨区域技术交易联盟构建政策等。

(3)技术输入和输出为技术交易的主要形式。因此,应在建设技术交易市场过程中,将技术输入和输出共同作为城市技术市场发展目标,使城市在接受技术输入的同时向其它城市输出技术。

(4)企业、高校、科研机构作为技术交易主体,其内部交易构成技术交易的主要渠道。因此,应在促进各主体间合作的同时,积极建立企业技术联盟,促进各主体在不同地域范围扩张,制定鼓励向欠发达地区投资的政策。

参考文献:

[1] 司尚奇,冯锋.我国跨区域技术转移联盟研究——基于 38 个城市合作网络分析[J].科学学研究,2010(8):1165-1170.

[2] LEVY R,ROUX P,WOIFF S.An analysis of science-industry collaborative patterns in a large European university[J].The Journal of Technology Transfer,2009,3434(1):1-23.

[3] 孙立梅,戚红彦.RIS中技术交易市场作用路径的实证检验分析[J].情报杂志,2011(9):191-195.

[4] 刘凤朝,马荣康,姜楠.基于“985高校”的产学研专利合作网络演化路径研究[J].中国软科学,2011(7):178-192.

[5] 王元地,柳美君,马倩雯,等.高校技术许可的空间分布及网络结构特征研究——基于我国2008-2012年省际高校技术许可分析[J].科技管理研究,2015(4):68-75.

[6] 刘和东.自主创新、技术转移与经济增长的动态均衡研究[J].数理统计与管理,2010(5):770-779.

[7] 杜佳静,瞿田甜.技术交易市场与产业结构的互动关系研究[J].现代商业,2012(10):66-67.

[8] 刘军.社会网络分析导论[M].北京:社会科学文献出版社,2004.

Ye Zhonghua,Dong Peng,Qin Ling

(School of Public Policy and Management,University of Chinese of Sciences,Beijing 100049,China)

Abstract:In order to figure out the network structure and spatial characteristics of technology transaction among Chinese core cities,urban agglomerations internal,and urban agglomerations,this article use the social network analysis method and spatial analysis method to analyze the date of joint application for patent of electronic information industry among Chinese 287 prefecture-level cities and above in 2011-2015.The study shows the development of technology exchange market of electronic information industry is unbalanced,technology transaction among core cities,urban agglomerations internal,and urban agglomerations present structural differences,and there are trade barriers among cross-district,cross-enterprise,cross-organization transaction.

Key Words:Electronic Information Industry; Technological Transaction; Network Structure; Patents

DOI:10.6049/kjjbydc.2017040610

中图分类号:F292

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2018)05-0032-11

收稿日期:2017-07-04

作者简介:叶中华(1955-),男,浙江上虞人,博士,中国科学院大学公共政策与管理学院主任、教授,研究方向为政府治理;董鹏(1992-),男,山西晋中人,中国科学院大学公共政策与管理学院硕士研究生,研究方向为政府治理;秦领(1991-),男,河北承德人,中国科学院大学公共政策与管理学院硕士研究生,研究方向为政府治理。

武汉大学区域经济研究中心 协办

(责任编辑:林思睿)