图1访谈流程

高锡荣,吴少飞,谭 宇

(重庆邮电大学 经济管理学院,重庆 400065)

摘 要:基于在线访谈得出在线头脑风暴的关键制约因素是成员动机不足。借助ARCS动机理论,构建在线头脑风暴创意激发模型,并通过交叉分组控制实验对模型进行验证。结果表明,吸引成员注意力、建立成员相关性、满足成员自信心可以显著激发成员创意。因此将提升成员满足感与吸引成员注意力、建立成员相关性、满足成员自信心等4项措施综合使用,可以获得最高头脑风暴创意激发效率,从而为在线头脑风暴的模式设计和推广应用奠定了学术基础。

关键词:ARCS理论;在线头脑风暴;创意激发

头脑风暴是一种经典创新方法,因其使用方便、高效,一直被广泛应用于集体情境下的创意激发活动。随着“双创”时代的到来,社会对创意的需求与日俱增,海量创意需求为头脑风暴大规模应用提供了广阔空间。

传统头脑风暴采用的是一种在小团体内面对面的创意激发模式,这种模式的局限性在于难以面向社会大众开展大规模创意激发活动。随着互联网技术的不断完善,社会大众越来越多地通过互联网平台相互联系,“互联网+”为头脑风暴在线化提供了历史机遇。头脑风暴通过互联网实现了在线化,可以面向社会大众开展大规模的创意激发活动,从而为大众创业、万众创新提供有效的创意支撑。

但是,头脑风暴由传统面对面模式转变为互联网在线模式,势必会遇到有别于传统模式的诸多挑战。因此,当前急需针对在线头脑风暴模式开展研究,梳理制约在线头脑风暴创意激发效果的关键因素,探讨全面提升在线头脑风暴创意激发效率的科学方法与有效途径,确保在线头脑风暴能够在“双创”活动中得到高效应用。

针对上述问题,本文通过对知名互联网平台用户进行访谈,归纳整理制约在线头脑风暴效果的诸多因素,发现参与者动机不足是最关键因素。因此,本文选用较为系统和成熟的ARCS动机理论作为指导在线头脑风暴模式设计的科学依据,并通过在线实验探讨ARCS动机对在线头脑风暴的影响,进而为在线头脑风暴模式设计提供学术支撑。

头脑风暴法是一种以集体思想碰撞促进个人自由思考的群体智力激励方法,即在集体情景下开展无限制的自由联想和讨论,由此源源不断地产生新的思想与创意。关于头脑风暴的研究主要有3类:①有效性研究。Michael与Wolfgang[1]、Bouchard与Thomas[2]等通过实验证明头脑风暴是有效的。Tayor[3]等、郑全全与李宏[4]则认为头脑风暴是无用的;②影响因素研究。头脑风暴影响因素众多,被提及最多的是产生式阻碍、评价焦虑及社会化惰性。Bolin与Neuman[5]通过实验对上述因素进行了验证。Baruah与Paulus[6]认为任务分解以及多次讨论会能够提升头脑风暴效果;③头脑风暴变式研究。Gallupe[7]等提出了电子头脑风暴变式,并得出电子头脑风暴与面对面头脑风暴在不同情境下的优缺点。Van der Lugt[8]研究了名义小组头脑风暴与互动小组头脑风暴的区别。

网络头脑风暴是指面对面头脑风暴借助网络平台激发群体创意。国内对网络头脑风暴的研究较少,对网络头脑风暴的具体实施细节设计及实施效果研究鲜见,在中国知网数据库以“网络头脑风暴”、“在线头脑风暴”为关键词仅搜索到3篇定性研究文献。吴婕[9]分析了头脑风暴应用于网络平台的可能性与优势,并根据其特点在理解和运用上提出了4点应注意的问题。汝一飞等[10]认为维基网络平台消除了作者与读者之间的界限,实现了无地理限制的网络头脑风暴,同时提出了维基存在的各种问题以及解决思路。陈圣鹏[11]结合基于过程论和控制论的创新生成理论模型,提出了网络头脑风暴的新变式,并对网络头脑风暴实施步骤进行了系统设计。

ARCS动机理论于1979年由美国佛罗里达州立大学的凯勒教授提出,他将参与动机划分为成员注意力(A)、成员相关性(R)、成员自信心(C)和成员满足感(S)4个方面,简称ARCS模型。胡珊等[12]认为成员注意力包括无意注意和有意注意,成员相关性包括成员目的相关性和成员过程相关性,成员自信心来源于有意义的成功,成员满足感是参与结果与积极期望的一致性。颜磊等[13]通过分析哈佛大学幸福公开课的视频,得出ARCS动机理论对于激发和维持学习动机大有裨益。余青兰与王美倩[14]基于外语教学的社会性、碎片化、灵活性特点,将外语学习划分为3个阶段,并借助ARCS动机理论对其具体过程进行了研究,构建了基于ARCS动机理论的金字塔模型。

线下头脑风暴中团队成员之间是面对面的,即使个别成员参与动机不强,也会在其他成员的影响下不自觉地参与到头脑风暴的讨论中。在线头脑风暴属于虚拟情景,人与人之间的影响被淡化,真正决定成员参与与否以及参与度高低的因素是参与动机。

本文分别在腾讯微信、新浪微博、天涯论坛3个网络平台上对178名网友进行了访谈,按一定流程对网友是否愿意参与在线头脑风暴进行分析,如图1所示。

图1访谈流程

由表1可见,当线下头脑风暴转为线上时,微信邀请的56人中仅2人表示会参与头脑风暴讨论,剩余的54人均表示不会参与讨论,占比96.43%;新浪微博邀请的49人中仅1人表示会参与头脑风暴讨论,剩余的48人均表示不会参与讨论,占比97.96%;天涯论坛邀请的73人中仅3人表示会参与头脑风暴讨论,剩余的70人均表示不会参与讨论,占比95.89%。

表1网友参与在线头脑风暴意愿的访谈结果

通过对172名不愿参与在线头脑风暴的网友进行访谈,归纳、整理得到参与意愿影响因素有6大类20项(见表2)。

表2网友不愿意参与在线头脑风暴的原因分类

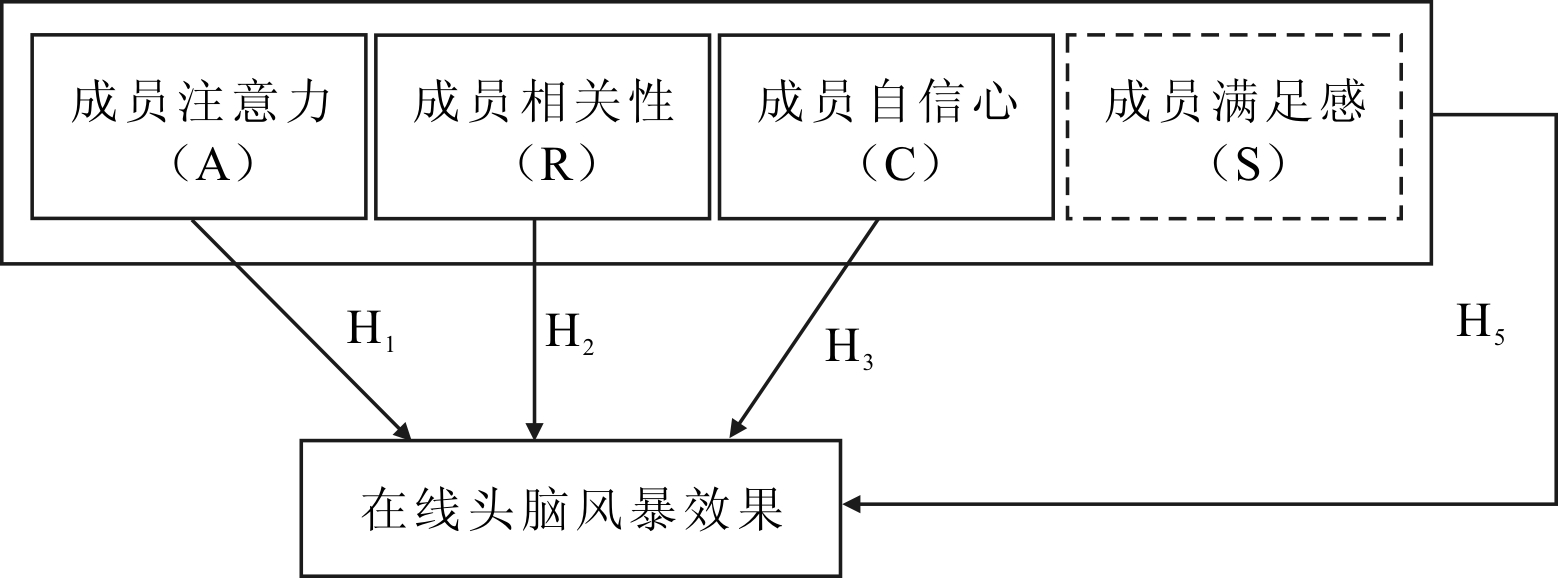

对于表2列举的6类原因,如果不考虑个人条件和平台缺陷两类客观原因,剩下4类原因与ARCS动机理论极为相似,即兴趣原因类似于ARCS动机理论的成员注意力(A),相关性原因类似于ARCS动机理论的成员相关性(R),自信原因类似于ARCS动机理论的成员自信心(C),满足感原因类似于ARCS动机理论的成员满足感(S)。

(1)网络平台信息更替的快速性导致众多信息或活动难以引起网友注意,从而淹没在信息海洋中。因此,吸引并维持成员注意力是成功实施在线头脑风暴的必要条件。据此,本文提出以下假设:

H1:吸引并维持成员注意力(A)能有效提升在线头脑风暴效率。

(2)吸引并维持网友注意只是让网友了解了在线头脑风暴活动,网友最终是否参与讨论取决于自身对活动相关性的判断,活动与自身相关才有参与意愿。因此,成员相关性建立是成员参与在线头脑风暴的基础。据此,本文提出以下假设:

H2:建立成员相关性(R)能有效提升在线头脑风暴效率。

(3)网友更加倾向于参与无恶意批判、讨论氛围轻松且活动难度适宜的网络活动。因此,满足网友的自信心需求是其参与在线头脑风暴的保障。据此,本文提出以下假设:

H3:满足成员自信心(C)能有效提升在线头脑风暴效率。

(4)网友参与线上活动时会产生与活动相关的预期,当活动结果满足预期时,网友参与热情会更加高涨。因此,提升成员满足感是成功实施在线头脑风暴的有效措施。据此,本文提出以下假设:

H4:提升成员满足感(S)能有效提升在线头脑风暴效率。

(5)吸引并维持成员注意力(A)、建立成员相关性(R)、满足成员自信心(C)、提升成员满足感(S)是ARCS动机理论的4项核心措施,它们从不同方面激发成员参与在线头脑风暴的动机,且相互补充、相互促进。因此,A、R、C、S四类因素组合实施能够最大限度地提升在线头脑风暴效果。据此,本文提出以下假设:

H5:ARCS全因素组合能够获得最高的头脑风暴效率。

综上所述,得到基于ARCS动机的在线头脑风暴创意激发假设模型(见图2)。

针对图2构建的在线头脑风暴创意激发模型假设,拟选择ARCS动机理论四要素作为实验因素,即成员注意力(A)、成员相关性(R)、成员自信心(C)、成员满足感(S)。

图2基于ARCS动机的在线头脑风暴创意激发的假设模型

(1)吸引成员注意力的实验处理方式(A)。一是在头脑风暴邀请的表现形式上,采用图文并茂、视频演示等感性方式,唤起成员的无意注意;二是通过软文营销,对头脑风暴话题进行准确的、多样化、趣味化表达,根据成员个性特征采取针对性措施吸引成员注意力,并不断提供与话题相关的图文材料、视频,用以激发和维持成员对话题的兴趣。

(2)建立成员相关性的实验处理方式(R)。在成员目的相关性方面,一是设计多种奖励制度,对参与讨论的成员进行物质奖励;二是允许成员提交自己生活、学习、工作中的难题,将其作为头脑风暴的话题进行讨论,以达到满足成员自身效用的目的。在成员过程相关性方面,通过建立探讨话题与成员知识背景、经验之间的联系,让成员可以借助自身经验或知识参与讨论,发挥成员自身所学,以此激发成员参与动机。

(3)满足成员自信心的实验处理方式(C)。为了避免成员因自信不足而中途放弃或因过于自信而对任务不屑一顾,本文采取3种措施:一是对于复杂、困难的话题进行分解,分解为若干子话题进行多次头脑风暴讨论;二是明确告知成员头脑风暴的要求以及结果评价标准,并设计与之匹配的奖励制度,从而帮助成员建立成功的期望;三是为了避免权威人士的影响,尽可能地缩小成员在知识水平、社会地位等方面的差距。

(4)提升成员满足感的实验处理方式(S)。为提升成员满足感,一是为成员营造出轻松愉快、相互鼓励的讨论氛围,并确保讨论不偏离主题;二是在讨论结束后根据成员现场表现给予相应的物质奖励,并且尽可能地将讨论结果付诸实践,使成员获知自己的贡献,从而提升成员满足感。

单次实验是指针对单个讨论话题所作的单次头脑风暴实验。基于实验控制的一般原理,本文对单次实验的处理组合设计如下:

第一步,处理组合设计。基于ARCS动机理论,拟设定5种处理组合,即ARCS四因素处理组合(全因素处理)、RCS三因素处理组合(缺A处理)、ACS三因素处理组合(缺R处理)、ARS三因素处理组合(缺C处理)、ARC三因素处理组合(缺S处理)。

第二步,成员分组。与上述5种处理组合对应,再加上一个空白组(零处理),拟将实验成员划分为6组,即组一、组二、组三、组四、组五、组六。本文对组一实施ARCS四因素处理,对组二实施RCS三因素处理,对组三实施ACS三因素处理,对组四实施ARS三因素处理,对组五实施ARC三因素处理,对组六实施零处理即作为空白组。

第三步,实验产出指标确定。鉴于本研究主题为创意激发,特选择创意数量、有效创意数量、创意提交人数作为实验产出指标。其中,创意数量是指实验产生的创意总数;有效创意数量是指实验产生的创意总数在扣除重复或者相似创意之后的剩余创意数量;创意提交人数是指实验中提交了自己创意的人数。

第四步,实验效应检验方案设计。一是通过比较5个处理组与空白组之间的产出差值,分别验证5种处理组合效应,回答5种处理组合是否产生了创意激发效果的问题;二是依次比较四因素处理与4个三因素处理之间的产出差值,分别验证三因素处理中缺失因素效应,据此回答A、R、C、S 4个单因素是否分别产生了创意激发效果的问题(见表3)。

表3单次实验的处理组合设计

注:A为吸引成员注意力,R为建立成员相关性,C为满足成员自信心,S为提升成员满足感;i=1,2,3,4,5

为了消除单次实验中成员分组差异对实验结果的影响,拟开展处理组合的交叉分组重复实验。交叉分组重复实验设计如下:

第一步,重复实验次数确定。为了让每个成员小组都能均等地作为5个处理组和空白组,拟开展6次重复实验。

第二步,重复实验话题选择。为了尽量消除话题对实验结果的影响,6次重复实验既不能采用相同话题(相同话题会降低成员兴趣,并易造成成员才思枯竭),又不能采用差异太大的话题(话题之间差异太大会带来较大的实验误差,从而影响对实验结果的统计推断)。此外,话题选取需遵循3个一致性原则,即话题吸引力一致性、话题熟悉度一致性、话题概念一致性。据此,本文拟将话题聚焦于“未来”,分别选择未来手机、未来工作、未来城市、未来交通、未来医院、未来居住作为6次重复实验的话题。

第三步,交叉分组方式安排。交叉分组原则是保证每个成员小组都能均等地作为5个处理组和空白组。以组一为例,在6次重复实验中分别对应6个不同的话题和6个不同的处理组,第一次实验作为ARCS四因素处理组(对应话题1),第二次实验作为RCS三因素处理组(对应话题6),第三次实验作为ACS三因素处理组(对应话题5),第四次实验作为ARS三因素处理组(对应话题4),第五次实验作为ARC三因素处理组(对应话题3),第六次实验作为空白组(对应话题2),依此类推(见表4)。

表4处理组合的交叉分组重复实验设计

注:A为吸引成员注意力,R为建立成员相关性,C为满足成员自信心,S为提升成员满足感

(1)实验平台选择。在众多网络平台中,公众性较强的有腾讯微信、腾讯QQ、各种微博、论坛、贴吧等。微信作为社交平台具有较好的及时性和双向性,且交流方式简便,用户数量最多。因此,本文拟选取腾讯微信作为实施在线头脑风暴的网络平台。

(2)实验成员选择。实验成员的性别、年龄、家庭、地域、职业、经验、知识、所处环境等方面的差异会对实验结果造成不确定性影响。为尽量减少成员差异导致的实验误差,本文拟按如下方式确定实验成员:①通过微信、QQ等网络平台邀请并选择对头脑风暴熟悉且有参加意愿的成员60名;②将参与在线头脑风暴实验的60名成员随机编号;③通过Excel工具将60名成员随机划分为6组,每组10人。

(3)实验时间选择。为尽量减少时间对头脑风暴效果的干扰,拟从以下两个方面设计时间方案:一是确定在线头脑风暴实验的实施日期及具体时间段,为确保大多数成员参与在线头脑风暴,选择周末晚上8~9点;二是头脑风暴的持续时间,本文通过预实验得出合适的头脑风暴持续时间为13~20分钟,据此最终确定实验持续时间为15分钟。

第一步,实验数据汇总。将处理组、空白组的6次重复试验数据,分别按照创意数量、有效创意数量、提交创意人数3项产出指标,汇总成原始数据表。

第二步,实验数据正规化变换。将原始数据表进行正规化变换,形成无量纲正规化数据表。

第三步,5种处理组合的统计效应分析。采用单因素方差分析法,分析5种处理组合的3项产出指标是否显著高于空白组,据此确定5种处理组合的统计效应是否显著。

第四步,A、R、C、S单因素统计效应分析。采用单因素方差分析法,分析ARCS四因素处理组合的3项产出指标是否显著高于三因素处理组合RCS(缺A)、ACS(缺R)、ARS(缺C)、ARC(缺S)。据此,确定A、R、C、S单因素的统计效应是否显著(见表5)。

4.2.1 创意数量实验结果

在线头脑风暴6次重复实验的创意数量(实验产生的创意总数)分类统计结果,如表6所示。

表5实验效应的单因素方差分析方法

注:A为吸引成员注意力,R为建立成员相关性,C为满足成员自信心,S为提升成员满足感;α为统计显著性水平,分为4个档次,即1%(***)、5%(**)、10%(*)、不显著(无标记)

表6在线头脑风暴实验的创意数量分类统计汇总

注:A为吸引成员注意力,R为建立成员相关性,C为满足成员自信心,S为提升成员满足感,下同

4.2.2 有效创意数量实验结果

在线头脑风暴6次重复实验的有效创意数量(实验产生的创意总数在扣除重复或相似创意后的剩余创意数量)分类统计结果,如表7所示。

4.2.3 提交创意人数实验结果

在线头脑风暴6次重复实验的创意提交人数(实验中提交了自己创意的人数)分类统计结果,如表8所示。

4.3.1 基于创意数量的实验效应分析

对表6中创意数量数据进行规范化处理后,运用表5所列方法分别分析ARCS、RCS、ACS、ARS、ARC 5种处理组合效应,以及A、R、C、S 4项单因素效应,分析结果如表9所示。由表9可见,ARCS、RCS、ACS、ARS、ARC 5种处理组合的创意数量均显著大于空白组,表明上述5种处理组合均有效地激发了成员创意。同时,四因素组合ARCS的创意数量显著大于三因素组合RCS、ACS、ARS,表明A(成员注意力)、R(成员相关性)、C(成员自信心)因素有效地激发了成员创意。但是,四因素组合ARCS的创意数量与三因素组合ARC无显著差异,表明S(成员满足感)因素对激发成员创意的效果不明显。按照对创意数量的激发效应大小排序,A(成员注意力)>R(成员相关性)>C(成员自信心)>S(成员满足感)。

表7在线头脑风暴实验的有效创意数量分类统计汇总

表8在线头脑风暴实验的提交创意人数分类统计汇总

表9基于创意数量的在线头脑风暴实验效应分析

注:A为吸引成员注意力,R为建立成员相关性,C为满足成员自信心,S为提升成员满足感;***、**、*分别表示统计显著性水平为1%,5%,10%,下同

4.3.2 基于有效创意数量的实验效应分析

对表7中有效创意数量数据进行规范化处理后,运用表5所列方法分别分析ARCS、RCS、ACS、ARS、ARC5种处理组合效应,以及A、R、C、S四项单因素效应,分析结果如表10所示。由表10可见,ARCS、RCS、ACS、ARS、ARC 5种处理组合的有效创意数量均显著大于空白组,说明上述5种处理组合均有效地激发了成员有效创意。同时,四因素组合ARCS的有效创意数量显著大于三因素组合RCS、ACS、ARS,表明A(成员注意力)、R(成员相关性)、C(成员自信心)因素有效地激发了成员有效创意。但是,四因素组合ARCS的有效创意数量与三因素组合ARC无显著差异,表明S(成员满足感)因素对激发成员有效创意的效果不明显。按照对有效创意数量的激发效应大小排序,A(成员注意力)>R(成员相关性)>C(成员自信心)>S(成员满足感)。

4.3.3 基于提交创意人数的实验效应分析

对表8中提交创意人数数据进行规范化处理后,运用表5所列方法分别分析ARCS、RCS、ACS、ARS、ARC5种处理组合效应,以及A、R、C、S四项单因素效应,分析结果如表11所示。由表11可见,ARCS、RCS、ACS、ARS、ARC5种处理组合的创意提交人数均显著多于空白组,表明上述5种处理组合均有效地激发了成员创意。同时,四因素组合ARCS的创意提交人数,显著高于三因素组合RCS、ACS、ARS,表明A(成员注意力)、R(成员相关性)、C(成员自信心)因素有效地激发了成员创意。但是,四因素组合ARCS的创意提交人数与三因素组合ARC无显著差异,表明S(成员满足感)因素对激发成员提交创意的效果不明显。按照对创意提交人数的激发效应大小排序,A(成员注意力)>R(成员相关性)>C(成员自信心)>S(成员满足感)。

表10基于有效创意数量的在线头脑风暴实验效应分析

表11基于提交创意人数的在线头脑风暴实验效应分析

从前文实验效应分析情况看,3项产出指标创意数量、有效创意数量、创意提交人数均给出了高度一致的分析结果:

(1)吸引成员注意力(A处理)显著提升了成员创意数量、有效创意数量和创意提交人数,且提升效果位居4项因素的首位。据此, H1得到支持。

(2)建立成员相关性(R处理)显著提升了成员创意数量、有效创意数量和创意提交人数,且提升效果位居4项因素第二位。据此, H2得到支持。

(3)满足成员自信心(C处理)显著提升了成员创意数量、有效创意数量和创意提交人数,且提升效果位居4项因素第三位。据此, H3得到支持。

(4)提升成员满足感(S处理)未能显著增加成员创意数量、有效创意数量和创意提交人数,且效果位居四项因素的末位。据此, H4未能得到支持。

尽管H4未能得到验证,但是对比四因素组合ARCS与三因素组合ARC的3项创意产出指标可知,四因素组合ARCS在创意数量、有效创意数量、创意提交人数3个方面均高于三因素组合ARC。这表明四因素组合ARCS不劣于三因素组合ARC,而且四因素组合ARCS在3项创意产出指标上均显著高于另外3个三因素组合(RCS、ACS、ARS)。因此,可以认为全因素组合能够获得最高头脑风暴创意激发效率。据此,H5得到支持。

上述假设检验结果汇总于图3。其中,除成员满足感(S)的效应(H4)未能得到验证外,其余假设(H1、H2、H3、H5)均得到验证。因此,基于ARCS动机的在线头脑风暴创意激发模型假设总体上成立。

图3基于ARCS动机的在线头脑风暴创意激发模型假设的实验验证

头脑风暴由传统面对面模式转变为互联网在线模式,访谈发现成员动机不足是影响在线头脑风暴的关键因素。因此,本文基于ARCS动机理论构建了在线头脑风暴创意激发模型。通过在线头脑风暴交叉分组控制实验,对该模型进行验证,得出如下结论:

(1)在实施在线头脑风暴时,可以通过吸引成员注意力、建立成员相关性、满足成员自信心等方式达到显著激发成员创意的目的,包括增加创意数量、有效创意数量及创意提交人数。

(2)通过单因素效应检验结果可得,在线头脑风暴创意的激发程度排序为吸引成员注意力>建立成员相关性>满足成员自信心。

(3)提升成员满足感未能显著激发成员创意,但是若将提升成员满足感与吸引成员注意力、建立成员相关性、满足成员自信心等措施联合使用,则可以获得最高头脑风暴创意激发效率。由此可以认为,基于ARCS动机的在线头脑风暴创意激发模型总体上成立。

本研究为在线头脑风暴模式设计奠定了学术基础,为互联网时代的头脑风暴推广应用提供了理论借鉴。

参考文献:

[1] MICHAEL D,S WOLFGANG.Productivity loss in brainstorming groups:toward a solution of a riddle[J].Journal of Personality and Social Psychology,1987(53):497-509.

[2] BOUCHARD J,J THOMAS.Personality,problem-solving procedure and performance in small groups[J].Journal of Applied Psychology,1969,53(1):1-29.

[3] TAYLOR D W,P C BERRY,C H BLOCK.Does group participation when using brainstorming facilitate or inhibit creative thinking [J]Administrative Science Quarterly,1958,3(1):23-47.

[4] 郑全全,李宏.面对面和计算机群体决策在观点产生上的比较[J].心理学报,2003,35(4):492- 498.

[5] BOLIN A U,G A NEUMAN.Personality,process,and performance in interactive brainstorming groups[J].Journal of Business and Psychology,2006,20(4):565-585.

[6] BARUAH J,P B PAULUS.The role of time and category relatedness in electronic brainstorming [J].Small Group Research,2016,47(3):333-342.

[7] GALLUPE R B,A R DENNIS,W H COOPER,et al.Electronic brain-storming and group size [J].Academy of Management Journal,1992,35(2):350-369.

[8] VAN DER LUGT R.Brainsketching and how it differs from brainstorming[J].Creativity and Innovation Management,2002,11(1):43-54.

[9] 吴婕.试论头脑风暴法的网络应用[J].现代情报,2004,22(6):749-751.

[10] 汝一飞,汪黎黎.维客:网络世界里的头脑风暴[J].科学大众,2006(7):42-43.

[11] 陈圣鹏.基于创新生成理论模型的网络头脑风暴法设计研究[D].南京:南京航空航天大学,2015.

[12] 胡珊,丁勇,甘茂华.ARCS模式应用于高校教师多媒体教学设备技能培训的探究[J].现代教育技术,2012(2):70-73.

[13] 颜磊,樊文强,刘庆慧.基于ARCS动机模型的网络公开课教学视频分析——从学习动机角度看幸福课的成功及其启示[J].现代教育技术,2013(7):72-75,126.

[14] 余青兰,王美倩.动机设计模型ARCS研究的新进展及其在外语教学中的应用[J].现代教育技术,2015(5):103-109.

Gao Xirong,Wu Shaofei,Tan Yu

(School of Economics and Management,Chongqing University of Posts and Telecommunications,Chongqing 400065,China)

Abstract:The key factor affecting online brainstorming was concluded to be lack of motivation in participation by online interview.So,the online brainstorming model was constructed from ARCS motivation theory,and validated by online brainstorming crossing grouping control experiments.Experiments showed that attracting member′s attention,establishing member′s relevance,meeting member′s self-confidence,could significantly stimulate member′s creative ideas; and the efficiency motivating idea would reach maximum point by adding the enhancing member′s satisfaction to these three factors.The results set up an academic foundation for the design and application of online brainstorming.

Key Words:ARCS Theory; Online Brainstorming; Creative Stimulation

DOI:10.6049/kjjbydc.2017090077

中图分类号:F272.2

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2018)04-0118-08

收稿日期:2017-12-13

基金项目:重庆市教育科学“十三五”规划重点项目(2016-GX-006);重庆市研究生教育教学改革研究项目(yjg20163071)

作者简介:高锡荣(1963-),男,湖北天门人,博士,重庆邮电大学经济管理学院教授,研究方向为技术经济及管理;吴少飞(1990-),男,河北石家庄人,重庆邮电大学经济管理学院硕士研究生,研究方向为技术创新及管理;谭宇(1994-),男,四川成都人,重庆邮电大学经济管理学院硕士研究生,研究方向为技术创新及管理。

![]()

(责任编辑:张 悦)