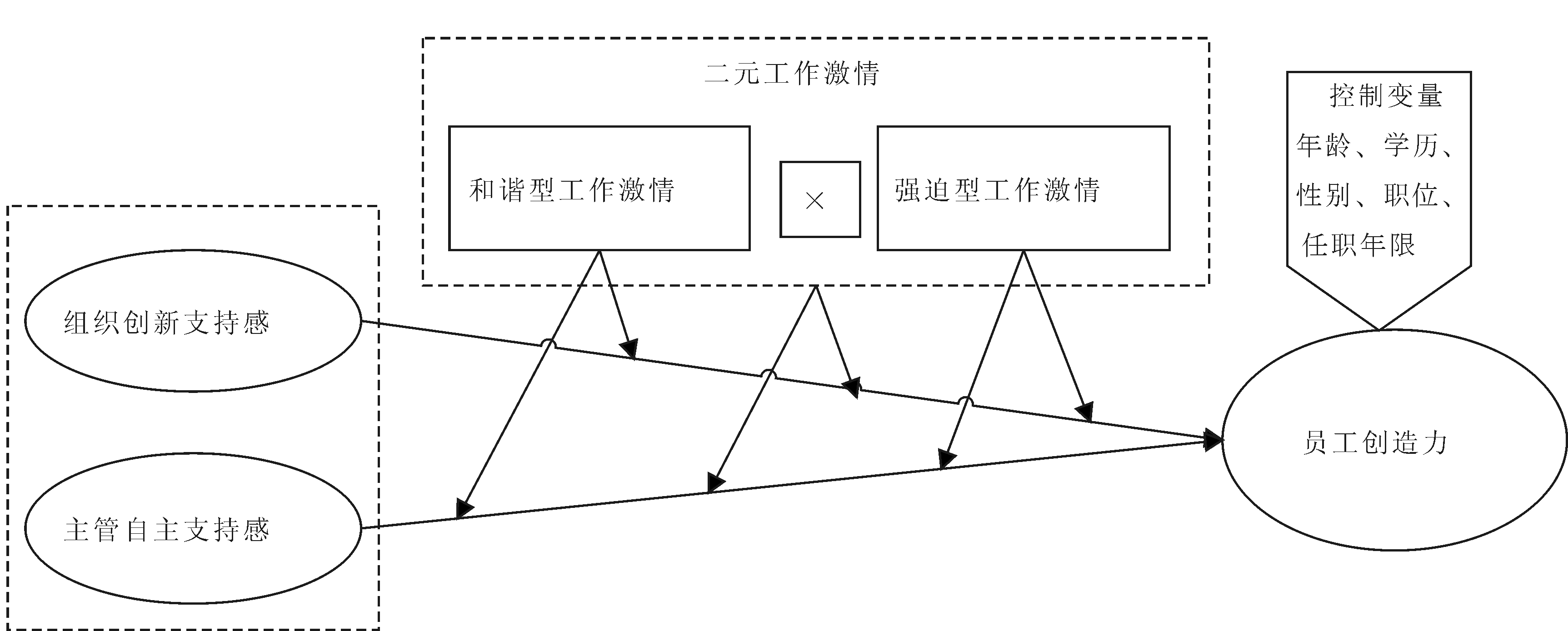

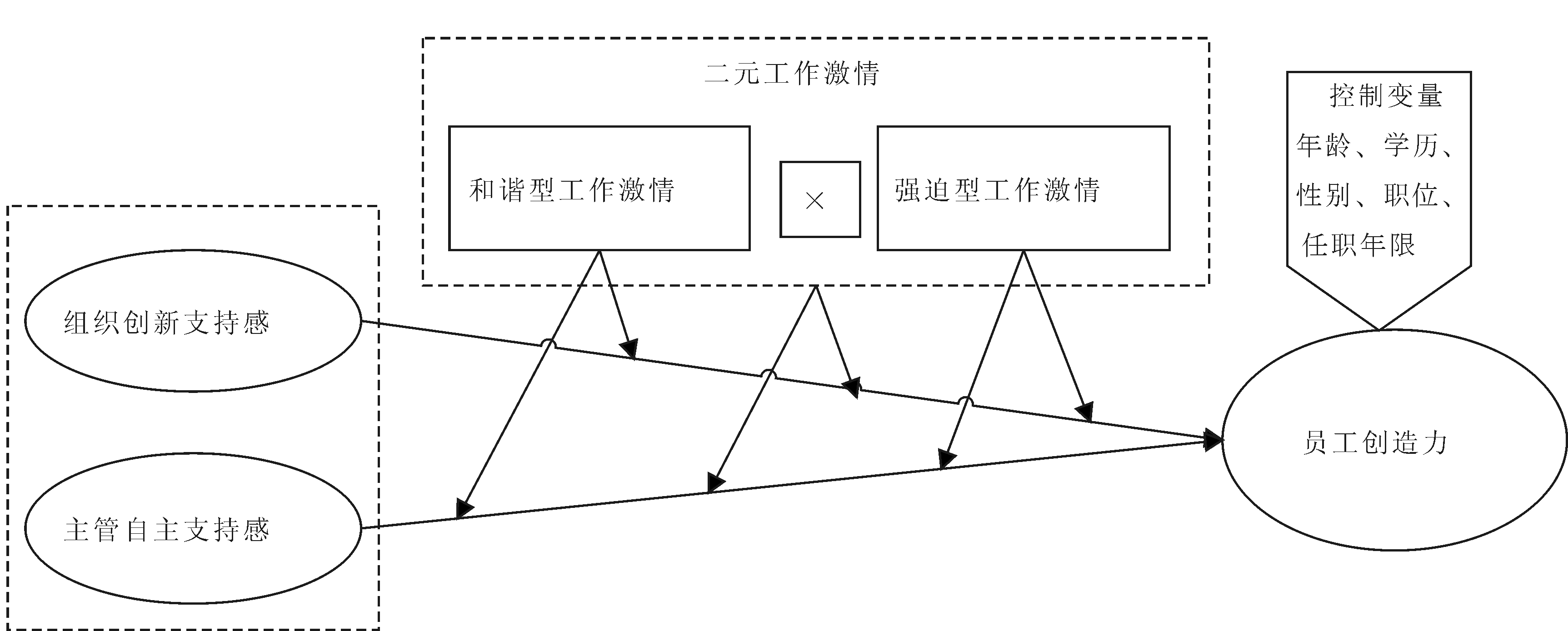

图1组织创新支持感、主管自主支持感、二元工作激情和员工创造力研究框架

杨仕元1,卿 涛2,岳龙华1

(1.四川农业大学 人文学院,四川 雅安 625014;2西南财经大学 工商管理学院,四川 成都 611130)

摘 要:基于组织支持理论和自我决定理论,构建组织创新支持感、主管自主支持感、二元工作激情与员工创造力关系模型,检验工作激情的“光明面”、“黑暗面”及其联合作用对支持感与员工创造力的调节效应。结果表明,组织创新支持感、主管自主支持感均对员工创造力有显著正向影响;强迫型工作激情正向调节主管自主支持感与员工创造力之间的关系;和谐型和强迫型工作激情联合正向调节两种类型支持感与员工创造力之间的关系,即当和谐型和强迫型工作激情“双高”时,支持感对员工创造力影响最大。研究表明,只有同时从营造外部环境与增强员工内部动机着手,才能最大限度地提升员工创造力。

关键词:组织创新支持感; 主管自主支持感;和谐型工作激情;强迫型工作激情;员工创造力

共享经济时代,创造未来比预测未来更加重要[1]。大到国家支持的大众创业、万众创新,小到各类企业投入大量人力物力的创新支持,员工创新多发生在支持创新的组织中[2-4]。研究表明,组织创新支持感、主管自主支持感与员工创造力密切相关,组织创新支持感通过营造良好的创新氛围激励员工创新[5]。在中国企业普遍面临正式制度缺失及内部管理制度不完善的情况下,能直接提供资源和机会的直接主管对员工的心理及行为有更大影响[6-7],领导自主支持能够增强员工自主性工作动机[8]。当主管支持下属、关心下属的感受与需要时,会增强下属自我决定感,引起他们对工作的兴趣[9]。依据组织支持理论,当员工感受到组织关心与支持时,会受到鼓舞和激励,从而带给组织更多的积极回报。但以往研究往往将组织创新支持感和主管自主支持感作为环境因素与员工创造力之间的中介或者调节因素,并未解决支持感与员工创造力关系的边界问题。

新时代背景下员工与组织的关系发生了深刻变化,越来越多的雇佣关系变成了自由、自主的合作关系[1]。员工成长与发展主要依赖自己的可雇佣性,即持续被雇佣的知识和能力[10]。自主、自由、自我决定、工作挑战性和组织支持感成为现代员工关注的重点。从现实情况看,在支持创新和提供自主方面,很多企业的投入不可谓不大,但是管理者们所期望的全员创新热潮却未到来[5]。这说明员工感知到的组织支持对创造力的影响是有条件的,不是所有支持都会转化为创新。员工在工作过程中能否投入工作激情至关重要,因为激情隐含在创新过程中[11],当个体对其参与的活动有激情时,创造力将会最大化[12]。从自我决定视角看,员工创造力主要产生于员工自主性工作动机,组织中每个员工的动机不一致,因而对工作投入也各异。热爱工作并与工作匹配的个体容易产生由自主性动机带来的和谐型工作激情,将工作视为赚取薪酬的个体则容易产生由控制性动机带来的强迫型工作激情。组织提供同样的支持环境,但是由于工作激情不同,创新结果可能完全不同。因此,本研究基于组织支持理论和自我决定理论,整合影响员工创造力的外部支持环境和员工工作激情内在因素,构建研究模型如图1所示。研究主要探讨二元工作激情对支持感与员工创造力影响的边界作用,具体为3个问题:①组织创新支持感、主管自主支持感与员工创造力的关系;②和谐型、强迫型工作激情及其联合作用对组织创新支持感与员工创造力关系的调节作用;③和谐型、强迫型工作激情及其联合作用对主管自主支持感与员工创造力关系的调节作用。本研究将上述变量纳入同一个模型,以望将组织支持理论和自我决定理论应用于员工创造力研究领域,为员工创新实践提供理论支持。

图1组织创新支持感、主管自主支持感、二元工作激情和员工创造力研究框架

1.1.1 组织创新支持感

1951年,Lewin[13]在“场”论的基础上,首次提出心理氛围概念,用以描述一般环境刺激与人类行为之间的动态复杂关系。Amabile等[14]认为,组织创新氛围是指组织成员对其所处工作环境的知觉描述,是组织成员感知到的工作环境中支持创造力和创新的程度。Scott 与Bruce[16]提出创新心理氛围概念。基于上述概念研究以及对组织氛围采用知觉性观点的界定,学者们提出组织创新支持感概念,组织创新支持感是指员工对于组织激励、尊重、奖励、认可创造力程度的感知[16-17]。

1.1.2 主管自主支持感

自主支持就是支持他人的自主性,它是衍生于自我决定论的一个概念。Deci等[18]把自主支持定义为处于威权地位的个体能采纳处于接受地位个体的观点,并能体会后者感受和对问题的理解,为后者提供信息和选择机会,尽量不采用强制方式。与Deci等从支持者(接受者或感受者)角度不同,Mageau等[19]从被支持者角度定义自主支持内涵,认为学习者相信老师、教练、父母、朋友等重要的人,后者激发学习者的自主性动机,为他们提供选择权,支持他们独立解决问题,并能理解他们的感受等,这就是自主支持。主管自主支持偏向于自主支持内涵的第二个角度,即工作情境下主管站在下属角度考虑问题,并给下属提供信息和选择机会,鼓励员工自主性工作,并最大限度地减少控制行为的使用。综上所述,主管自主支持感可界定为:员工感知到的主管通过提供一系列支持性行为营造外在情境,使其有利于员工自主需求满足和内在动机增强。

1.1.3 二元工作激情

对工作激情的定义来自于Vallerand[20-21]基于自我决定理论在活动激情基础上定义的工作激情。自我决定论认为,人必然会有自己钟爱的活动,个体将这种活动的感情称为活动激情。活动激情是指个人对于某个自己喜欢的并认为重要的活动,投注大量时间和精力的强烈心理倾向。个人内化活动的自我认同过程不同,由此带来了两种不同的激情:和谐型激情和强迫型激情,和谐型激情来源于自主性内化,强迫型激情来源于控制性内化。Vallerand将激情二元模型应用于工作场所,并发现“一系列结果证明,激情的概念可以应用于工作场所”,这就是工作激情。和谐型工作激情是自主性内化工作激情,指个人自主地、有自由意志地喜欢自己的工作,并愿意对工作投入大量时间和精力的强烈心理倾向。强迫型工作激情是控制性内化工作激情,是个体对工作具有强烈倾向,这种倾向使个体感到不能控制自己而不得不参与到工作中。

1.1.4 员工创造力

创造力(Creativity)译为创造性、创新性、创新等。现有研究主要从3个方面定义员工创造力:①根据创造性个体人格特质定义;②基于产品特性及结果定义;③基于创造性过程定义。从结果角度理解创造力可以直接通过评估创新成果和创新水平反映个体创造力,在测量上更加方便,因而大多数学者更愿意采用。创造力是指新颖的、有用的想法和点子的产生和提出[22]。

1.2.1 组织创新支持感与员工创造力

研究发现,支持性组织环境可以提升员工创造力绩效[23],组织创新支持感是员工创新绩效的直接前因变量[16],组织创新支持感与创新绩效正相关[17]。Amabile[24]研究了工作环境对创造力的影响,组织、主管以及工作团队对创造力提升有支持作用,自主性、资源以及挑战性的工作对员工创造力有正向影响。George[25]发现,当主管为创造力提供支持性环境,且积极情感高时,消极情感与创造力之间有强正相关关系,在主管支持环境下,且当积极情感和消极情感均高时,员工创造力最强。同时,研究提供了3种可以替换的主管支持性环境:提供发展性反馈、展现内部公平及信任。研究表明,在主管支持性环境下,积极情绪和消极情绪都对创造力有积极作用,这说明支持创造力的组织环境非常重要。组织动机、组织资源及支持性管理实践可以增强个人和团队层次的创新支持感[26],因而支持性管理实践对个人创新来说是非常重要的。研究还发现,企业创新氛围正向影响员工创新资源和组织创新绩效[2]。组织创新制度、企业家对创新的支持包含在企业创新氛围内,而企业创新氛围可以提升员工创造力[27],组织创新支持感正向影响员工个体层面的创新行为[5-6]。还有研究发现,支持性工作环境在动机或者领导力与创造力的关系中起调节作用[28-29]。当员工感受到组织重视创造力时,他们会有更高的创造性角色认同感,进而产生更高的创造力[30]。基于以上论述,本研究提出:

H1:组织创新支持感正向影响员工创造力。

1.2.2 主管自主支持感与员工创造力

主管自主支持感是指员工感知到的主管通过提供一系列支持性行为营造外在情境,使其有助于员工自主需求满足和内在动机增强。主管自主支持主张采用非控制方法为下属提供选择机会和相关信息,并鼓励下属进行自我启发与自我调节,而非强迫下属按某种特定方式行动。已有研究表明,自主支持情境在组织中可以促进个体自我动机增强、和谐型工作激情产生及员工创新性绩效实现[18,31-33]。

Deci与Ryan[34]认为,领导如果能够鼓励员工表达自己的工作意见,并乐于与员工讨论工作问题、分享经验,同时对员工予以肯定和支持,那么这种开放性互动会使员工自觉地被工作吸引,认为工作有意义,从而以更大的热情投身工作。Zhou[35]认为,员工和领导处于不同社会层级,因而员工在与领导交往时会有紧张感。领导能够帮助员工在工作上厘清目标、制定计划、掌控进度,同时对员工表达情感关怀,员工会感觉自己受到领导关照,参与工作的兴奋感以及完成任务的激情都会得到提升。Deci等[36]研究发现,当主管愿意给下属提供自主支持时,除了使下属工作满意度提升外,还使员工对于组织和上级产生信任。组织情景自主支持相关研究也聚焦于主管自主支持行为表现对下属工作态度和行为的影响。Baard等[37]以主管自主支持行为和下属归因倾向为自变量,探讨两者关联,研究发现主管自主支持行为与下属内在需求满足之间呈现显著正相关。还有研究发现,主管自主支持会刺激下属的信任和忠诚[31],领导自主支持对员工内在心理需求满足有显著影响,领导自主支持与创造性绩效之间存在显著因果路径关系[33]。基于以上论述,本研究提出如下假设:

H2:主管自主支持感正向影响员工创造力。

1.2.3 二元工作激情的权变作用

(1)和谐型工作激情的权变作用。一个优秀员工最重要的品质是他对工作的激情[38]。和谐型工作激情来源于个体自主性内化,拥有和谐型工作激情的个体对自己的工作有一种发自内心的认可和喜爱,因而愿意投入更多时间、精力及情感于工作中。

当员工感知到较高的组织创新支持水平时,如果员工喜爱自己的工作并愿意投入,那么员工创造力将提升,因为和谐型工作激情是一种自主性内化工作激情,可以为个体带来更高水平的自主性感知[20,39]。根据以往研究,自主性感知有利于创造力绩效提升,如果组织支持创新且员工能够感知到这种支持,那么和谐型工作激情可以在创造过程中改变个体的适应性和主动性[40-41],从而促进最终创新成果产生。当个体和谐型工作激情高时,个体能更加敏锐地感知到组织对创新的支持,并增强自己的适应性和主动性,因而个体创造力会更高。当个体和谐型工作激情较低时,个体既不是发自内心地喜爱和认可自己的工作,又难以真正体会和感知组织支持、鼓励创新的氛围,因而真正实施创新的可能性很小。工作激情可以产生积极情感、兴奋感以及精力,和谐型激情可以预测一般性积极情感,而积极情感则可以产生创造力[42]。还有研究表明,兴奋和精力可以促使新解决方案提出[41]。

在组织中,主管是员工能直接感知到的、最近的“领导”,因而员工能否创新,主管支持至关重要。组织提供的是整体环境,主管提供的是对下属的信任、支持以及工作空间,即主管对下属的自主支持。和谐型工作激情由自主性动机内化而来,当员工在组织感觉到高水平的自主支持时,会产生更高的创造力,因为当员工在完成工作任务过程中经历高自主性或者是感觉到自己可以控制工作进程时,其创造力会提升[43]。同时,自主性本身就是员工创造力的主要来源[47]。当员工和谐型工作激情较高且感知到高水平的主管自主支持时,个体一方面真正喜爱自己的工作,另一方面会感觉到有比较充分的自主创新空间,就会有更大的勇气承担创新风险,因而自身创造力得以提升。基于以上论述,本研究提出如下假设:

H3a:和谐型工作激情正向调节组织创新支持感与员工创造力之间的关系,和谐型工作激情越高,组织创新支持感对员工创造力影响越大;

H3b:和谐型工作激情正向调节主管自主支持感与员工创造力之间的关系,和谐型工作激情越高,主管自主支持感对员工创造力影响越大。

(2)强迫型工作激情的权变作用。强迫型工作激情来自于控制性内化,通常与非适应性结果相关[45-47],它是指个体对工作具有强烈的倾向,为了得到社会认可、尊严、更高的收入等原因而工作。从而整体上说,强迫型工作激情容易与个体生活中的其它活动产生冲突,从而导致非适应性结果。

但有研究表明,强迫型工作激情与员工创造性绩效正相关[48]。当个体感知到组织支持创新时,组织一般会有相应的物质和精神奖励,因而拥有较高强迫型工作激情的个体会倾向于创新。因此,个体强迫型工作激情越高,个体越能感知到来自于组织创新的外部支持,个体创新意愿越强,创造力提升的可能性就越大。

当员工感知到领导能够在工作上帮助自己厘清目标、制定计划、掌控进度时,员工会感觉自己受到领导关照。参与工作的兴奋感以及完成任务的各种精神和物质奖励,均是具有高度强迫型工作激情的员工所追求的。因此,当员工感知到自主支持越大时,员工强迫型工作激情越高,员工越倾向于创新,但是,其创新意愿不是来自于对工作的热爱,而是来自于组织对创新行为和结果的可能奖励。基于以上论述,本研究提出如下假设:

H4a:强迫型工作激情正向调节组织创新支持感与员工创造力之间的关系,强迫型工作激情越高,组织创新支持感对员工创造力影响越大;

H4b:强迫型工作激情正向调节主管自主支持感与员工创造力之间的关系,强迫型工作激情越高,主管自主支持感对员工创造力影响越大。

(3)二元工作激情的联合影响。Vallerand等[20-21]将和谐型激情和强迫型激情分别与某些心理或行为变量结合进行研究。他们发现,两种激情并非互斥,而是两条相关的连续线,彼此间有正相关关系。和谐型工作激情与强迫型工作激情的正相关系数较大,说明和谐型工作激情者强迫型工作激情是同向变化的,当和谐型工作激情高时,强迫型工作激情也更高。因此,不论是从理论还是实践看,都存在二元工作激情的组合状态。二元工作激情可以组合成4种不同类型:“双高型”、“双低型”、“强迫型高和谐型低”及“和谐型高而强迫型低型”。员工可能同时具有两种不同类型的工作激情,但占主导地位的工作激情只有一种。

具体而言:①“双高”型工作激情员工。当个体和谐型工作激情与强迫型工作激情都高时,说明员工既有强外部动机,又有强内部动机。一方面员工喜爱并愿意投入大量时间和精力在工作上,另一方面员工希望能够从工作中获得同等甚至高额回报。这种情况下,如果员工感知到组织支持创新,会花费更多的时间和精力在创新上,员工创造力就能够得到提升。当员工感知到的主管支持度高时,员工同样会因为主管支持、认可和鼓励投入更多时间和精力,因而能够提升创造力;②“和谐型高强迫型低型”工作激情。如果员工和谐型工作激情占据主导地位,即和谐型工作激情高而强迫型工作激情低,说明该员工确实喜爱工作,员工工作与生活冲突少,员工愿意为工作贡献自己的聪明才智,而较少考虑通过工作获得名声、地位等,这种对工作本身的专注和高度自主感有利于个体创造力提升。因此,在和谐型工作激情高、强迫型工作激情低的情况下,个体感知到的创新支持和主管支持越大,越能够刺激个体创造力提升。此类工作激情与“双高型”工作激情比较,后者在工作中普遍存在,也更能刺激员工创造力提升;③“强迫型高和谐型低型”工作激情。当员工由强迫型工作激情主导时,即强迫型工作激情高而和谐型工作激情低,员工并不认可和喜爱自己的工作,工作目的只是为了获得相应回报。虽然缺乏对工作的真正喜爱,但当他们感知到较高水平的组织创新支持和主管自主支持时,仍然会倾向于创新,因为这样可以给他们带来工作上的好处;④“双低型”工作激情员工。此类员工既不认可和喜爱自己的工作,又不愿意为了工作回报而投入工作激情,因而不太可能产生创造力。基于以上论述,本研究提出如下假设:

H5a:员工二元工作激情越高,组织创新支持感对员工创造力的正向影响越强,即当员工具有“双高型”工作激情组合时,组织创新支持感对员工创造力的正向影响最大;

H5b:员工二元工作激情越高,主管自主支持感对员工创造力的正向影响越强,即当员工具有“双高型”工作激情组合时,主管自主支持感对员工创造力的正向影响最大。

2017年2-6月,笔者在四川、湖南、河南、江苏和北京等地的25家以知识型员工为主的金融服务、高新技术企业进行了调研。问卷采用滚雪球抽样和便利抽样两种方式,由现场问卷和电子问卷相结合,最后得到1 051份问卷,其中有效问卷658份,样本有效率为62.6%。在进行正式调研前,本研究发放预调研问卷93份,完成了各个变量信效度的初步测试,然后在25家银行、保险公司和高新技术企业进行调研,最后得到的数据中,金融服务业样本占72.3%,高科技企业样本占27.7%。研究样本主要关注性别、职位、年龄、学历和工作年限5个背景变量。性别变量中女性占53.2%,男性占46.8%;职位变量上,普通员工占68.2%,基层管理人员占16.9%,中、高层管理人员占14.9%;年龄上,25岁及以下占16.4%,25-35岁占30.5%,36岁及以上占53.1%;学历上,大专及以下占14.9%,本科占72.3%,研究生占12.8%;工作年限上,3年以下28.4%,3~5年占21.2%,6~10年占12.9%,11~15年占8.1%,15年以上占28.4%。为控制同源方差,本研究设计了正反题项,并在问卷填写过程中告知被试者为匿名并仅用作科研,打消被试心理疑惑,从而能够更真实地反映自身情况。同时采用Harman单因素检验方法对同源方差进行检验,运用主成分分析方法对问卷所有条目作探索性因子分析,发现第一主成分解释了38.363% 的变异量,未超过建议值50%。

(1)组织创新支持感。测量采用由Zhou等[16]开发的量表,该量表包含一个维度,4个问项,如“我们公司公开表彰那些富有创造力的人”、“我们的领导尊重我们的创造力”。

(2)主管自主支持感。主管自主支持感测量采用Deci等[36]开发的领导自主支持感的工作环境问卷,共包含6个题项,典型问题如“我感觉主管给我提供了许多工作自主权”、“我的主管信任我的能力及工作表现”等。

(3)二元工作激情。和谐型工作激情和强迫型工作激情均采用Vallerand[20]开发的量表。和谐型工作激情为单维度构念,问题为7个问项,典型问题如:“我的工作让我体验各种经历”、“在工作中发现的新知识让我更加珍惜我的工作”。强迫型工作激情为单维度构念,5个问项,典型问题如:“我的生活不能没有这份工作”、“我忍不住想去工作的欲望是如此强烈”。

(4) 员工创造力。Zhou与George[16]开发的量表信度效度高,在国内已经被广泛采用。本研究将13个条目减少到11个条目,典型问题如:“我经常提出新的方法来实现工作目标,我愿意承担风险。”

以上量表均采用7点李克特量表,从1“完全不符合”到7“完全符合”。其中,控制变量为性别、职位、学历、年龄和工作年限5个变量。编码方式:男编码为1,女编码为2。职位分为一般员工、基层管理者、中层管理者和高层管理者,依次编码为1、2、3、4。学历按照高中及以下、大专、本科、硕士及以上,分别编码为1、2、3、4。年龄按照25岁以下、26~30岁、31~35岁、36~40岁、41~50岁、51岁及以上,分别编码为1、2、3、4、5、6。工作年限按照3年以下、3~5年、6~10年、11~15年、15年以上,分别编码为1、2、3、4、5。

本研究先抽取大样本的50%(n=329)进行探索性分析,将另外50%的样本进行验证性因子分析。检测问卷信度,分别得到量表的Cronbach's α系数。组织创新支持感的KMO值为0.829,α值为0.953,方差解释率为88.012%;主管自主支持感的KMO值为0.916,α值为0.958,方差解释率为81.342%;和谐型工作激情的KMO值为0.907,α值为0.881,方差解释率为72.131%;强迫型工作激情的KMO值为0.827,α值为0.917,被解释的方差为88.023%;员工创造力KMO值为0.928,Cronbach′s α值为0.932,被解释方差为63.341%。可见,所有变量的Cronbach's α值均大于0.8,KMO值均大于0.7,说明问卷具有良好的信度,可以进行因子分析。

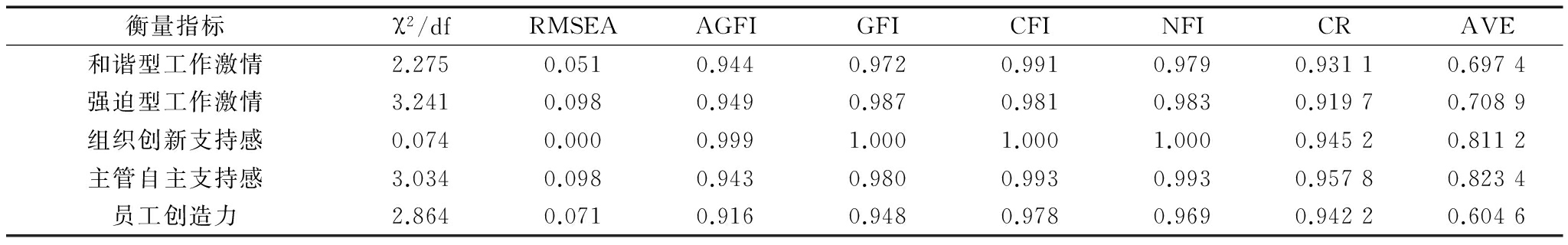

探索性因子分析表明各个变量结构维度与理论设想一致,使用AMOS6.0对另一半样本(n=392)进行验证性因子分析,具体数据如表1所示。

表1变量验证性因子分析(n=329)

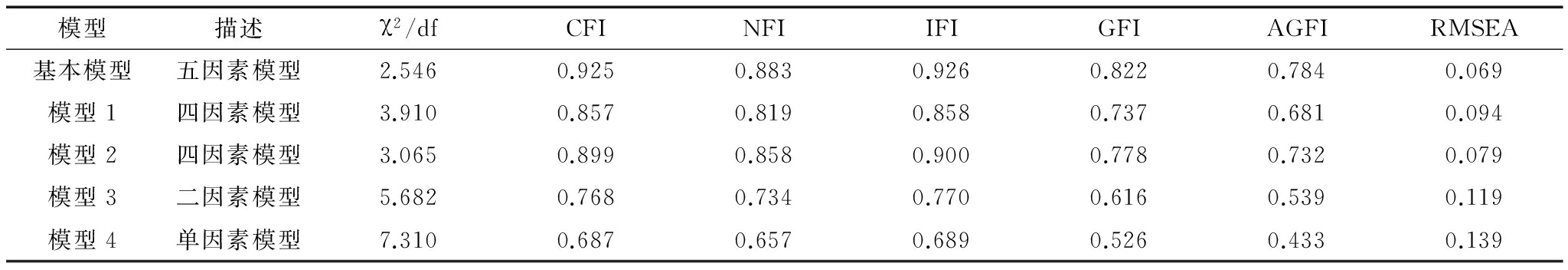

由表1可见,χ2/df值均小于5,RMSEA值均小于0.1,AGFI、、GFI、CFI、NFI值均大于0.9,CR值均大于0.5,AVE值均大于0.5,可见量表具有良好的收敛效度。除包含5个变量的基本模型外,研究还假设了4个备选模型用以比较模型间的优劣,具体数据如表2所示。基本模型中,除AGFI略小于0.85外,其余拟合指标均达到标准,且均优于其它模型指标,说明基本模型具有良好的区分效度。

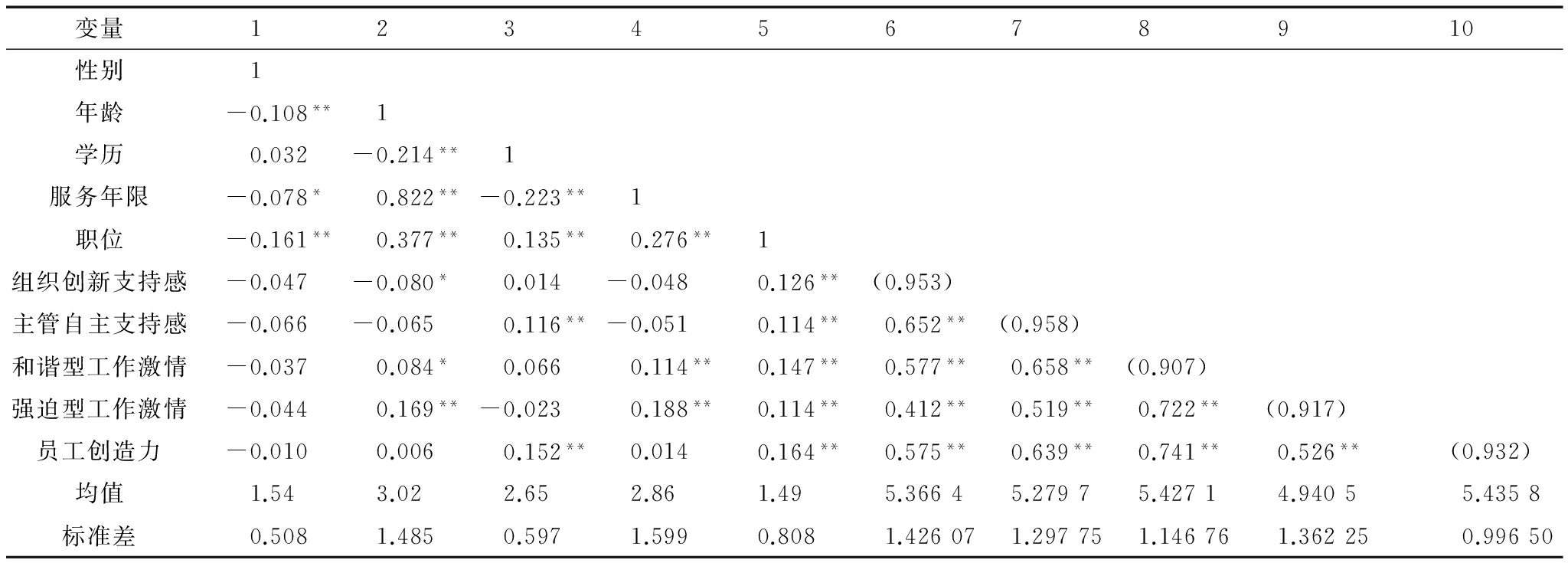

表3显示了主要研究变量相关系数、均值及标准差情况。其中,组织创新支持感、主管自主支持感、和谐型工作激情、强迫型工作激情之间均有显著正相关关系。

表2模型验证性拟合结果(n=329)

注:基本模型即为本研究假设模型;模型1为组织创新支持感+主管自主支持感,和谐型工作激情,强迫型工作激情,员工创造力;模型2为组织创新支持感,主管自主支持感,谐型工作激情+强迫型工作激情,员工创造力;模型3为组织创新支持感+主管自主支持感+和谐型工作激情+强迫型工作激情,员工创造力;模型4为组织创新支持感+主管自主支持感+和谐型工作激情+强迫型工作激情+员工创造力

表3各变量均值、标准差及相关性分析结果(n=658)

注:**表示在置信度(双侧)为0.01水平时相关性显著;*表示在置信度(双侧)为0.05水平时相关性显著,对角线上数据为量表的Cronbach's Alpha值

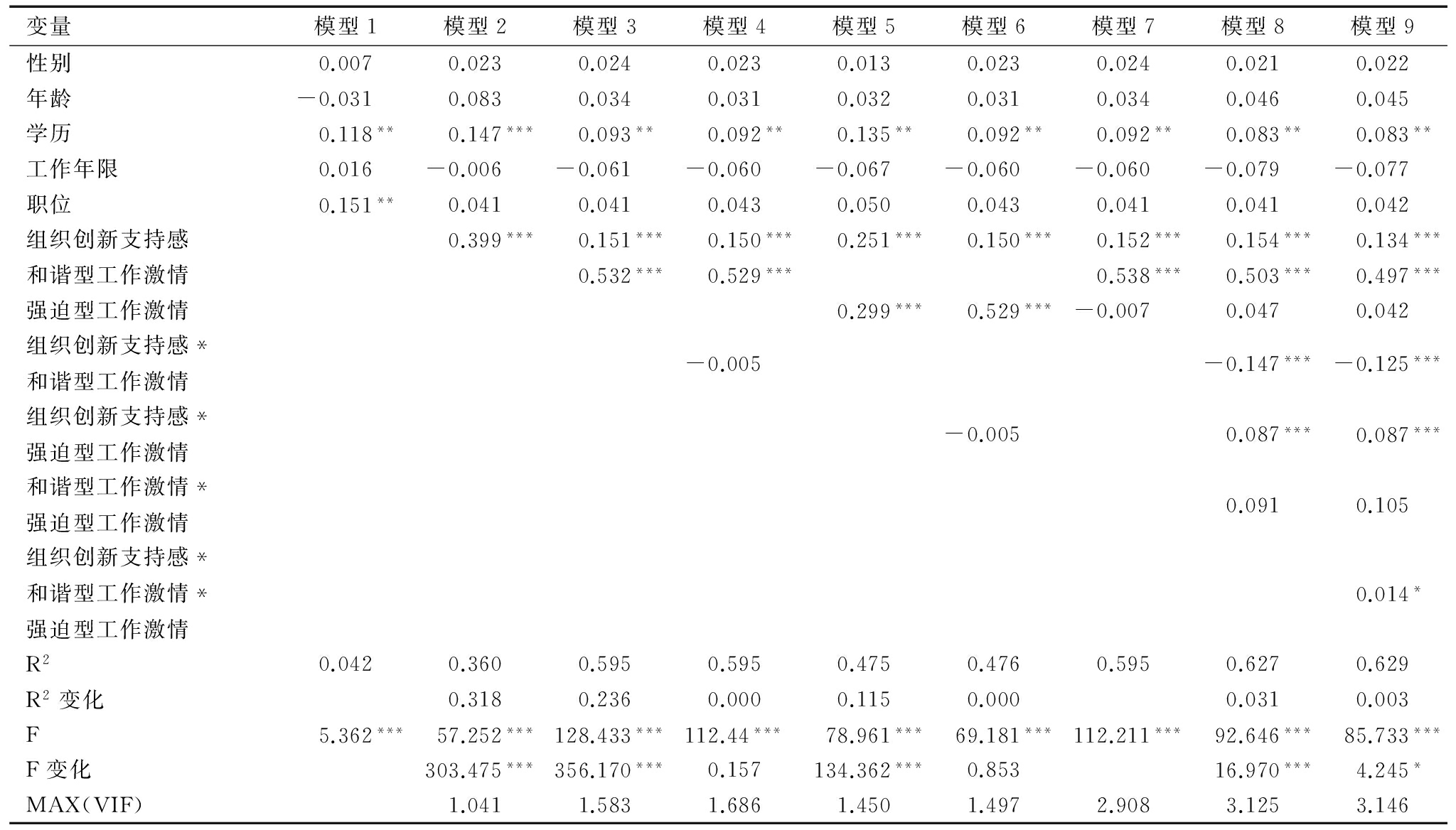

本研究采用多层次回归法验证组织创新支持感和主管自主支持感对员工创造力影响的主效应,并分别验证和谐型工作激情、强迫型工作激情及其交互项对两个主效应的调节作用。为了避免可能的多重共线性问题,对所有变量进行了中心化处理。如表4和表6中VIF值所示,所有VIF值均远小于临界值10。

(1) 和谐型工作激情、强迫型工作激情对组织创新支持感与员工创造力关系的单独及联合调节作用。由表4模型1和模型2可见,组织创新支持感与员工创造力显著正相关(β=0.399,p<0.001),H1得到验证。由模型1~4可知,组织创新支持感与和谐型工作激情乘积项不显著(β=-0.005,p>0.05),因此H3a未得到支持。由模型1、2、5、6可知,组织创新支持感与强迫型工作激情乘积项不显著(β=-0.005,p>0.05),H4a没有得到验证。由模型7、8、9可知,组织创新支持感、和谐型工作激情、强迫型工作激情3项交互系数显著(β=0.014,p<0.05),H5a得到验证,交互调节作用存在。

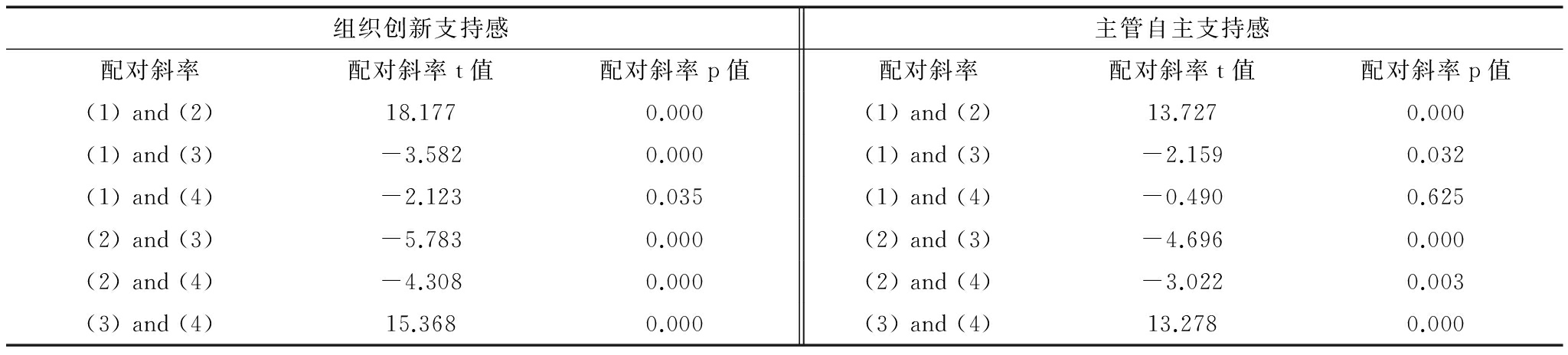

为清晰地说明调节作用,本文以调节变量均值加减一个标准差将调节变量划分为高分组和低分组,并绘制图形。由图2的线(1)-(4)和表5的配对斜率检验所示,拥有“双高型”工作激情(线(1))的员工对组织创新支持感与员工创造力之间关系的调节作用最大,即当员工的组织创新支持感高、和谐型工作激情高且强迫型工作激情高时,员工创造力最高,且与其它3种组合(和谐高强迫低、和谐低强迫高、“双低型”)有显著差异(t=18.177,p<0.001)。从图2可见,当员工和谐型工作激情高时(线(1)和(2)),其调节作用的绝对值均大于强迫型工作激情调节作用的绝对值。

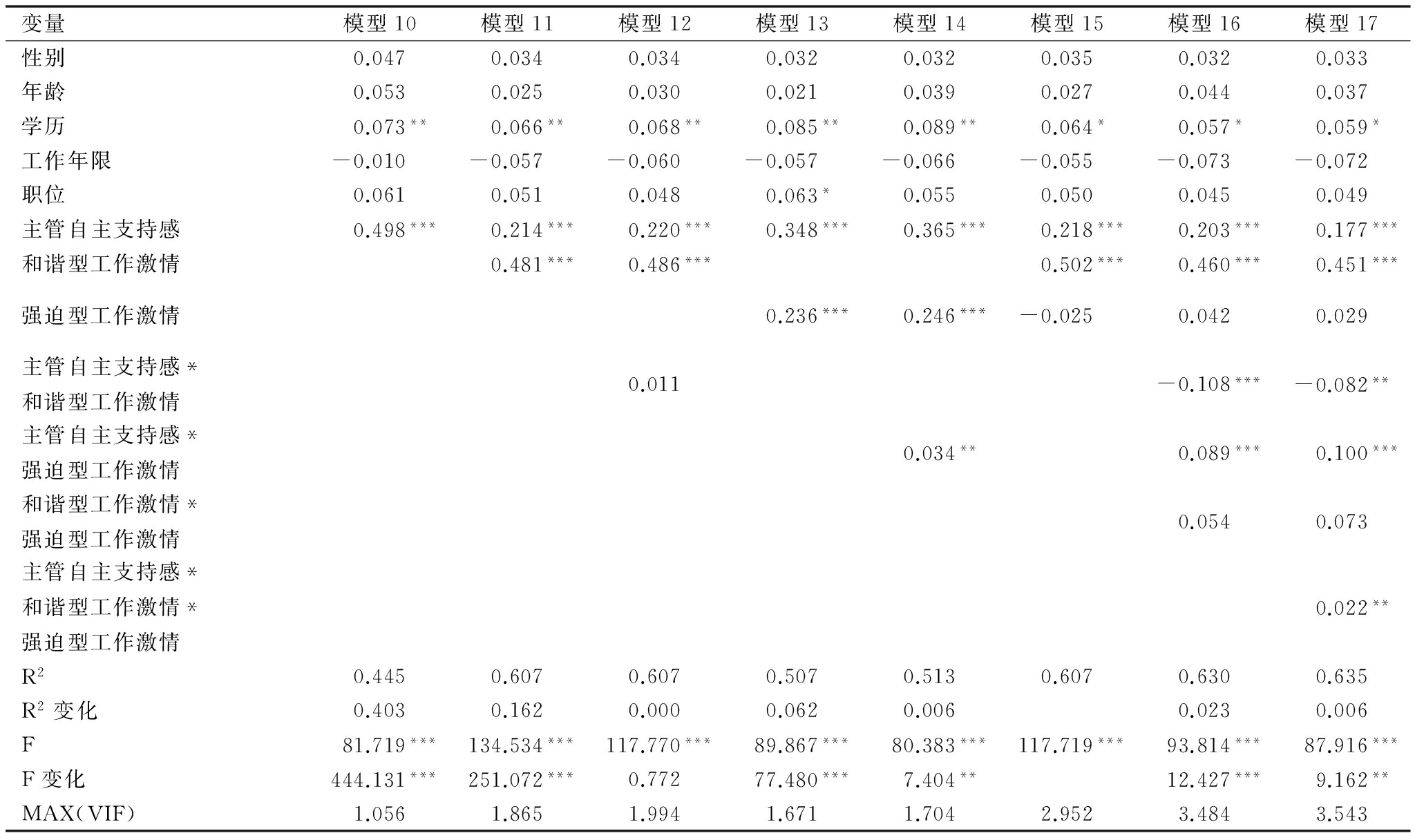

(2)和谐型、强迫型工作激情对主管自主支持感与员工创造力关系的单独及联合调节作用。表6内容检验了和谐型工作激情和强迫型工作激情对主管自主支持感和员工创造力关系的单独调节及联合调节作用。由表6模型10可知,主管自主支持感与员工创造力显著正相关(β=0.498,p<0.001),H2得到验证。由模型10~12可知,主管自主支持感与和谐型工作激情乘积项不显著(β=-0.011,p>0.05),因此H3b未得到支持。由模型1、10、13、14可知,主管自主支持感与强迫型工作激情乘积项显著(β=0.034,p<0.01),因而H4b得到验证。由模型15-17可知,主管自主支持感、和谐型、强迫型工作激情3项交互系数显著(β=0.022,p<0.01),H5b得到验证,说明交互调节作用存在。

表4二元工作激情对组织创新支持感与员工创造力关系的单独及联合调节效应

注:***P<0.001,**P<0.01,*P<0.05,表中所有系数均为数据中心化以后的非标准化系数,在后续交互效应图中,为更好地观察常数项,因变量采用的是未中心化数据。其中,R2的变化和F的变化分别表示模型1-4的变化,这部分检验的是和谐型工作激情的调节作用。模型1,2到模型5,6的变化,检验的是强迫型工作激情的调节作用。模型7-9的变化检验的是三项交互调节作用

图2和谐型、强迫型工作激情对组织创新支持感与员工创造力的联合调节作用

表5支持感与创造力:和谐型、强迫型工作激情联合调节配对斜率检验

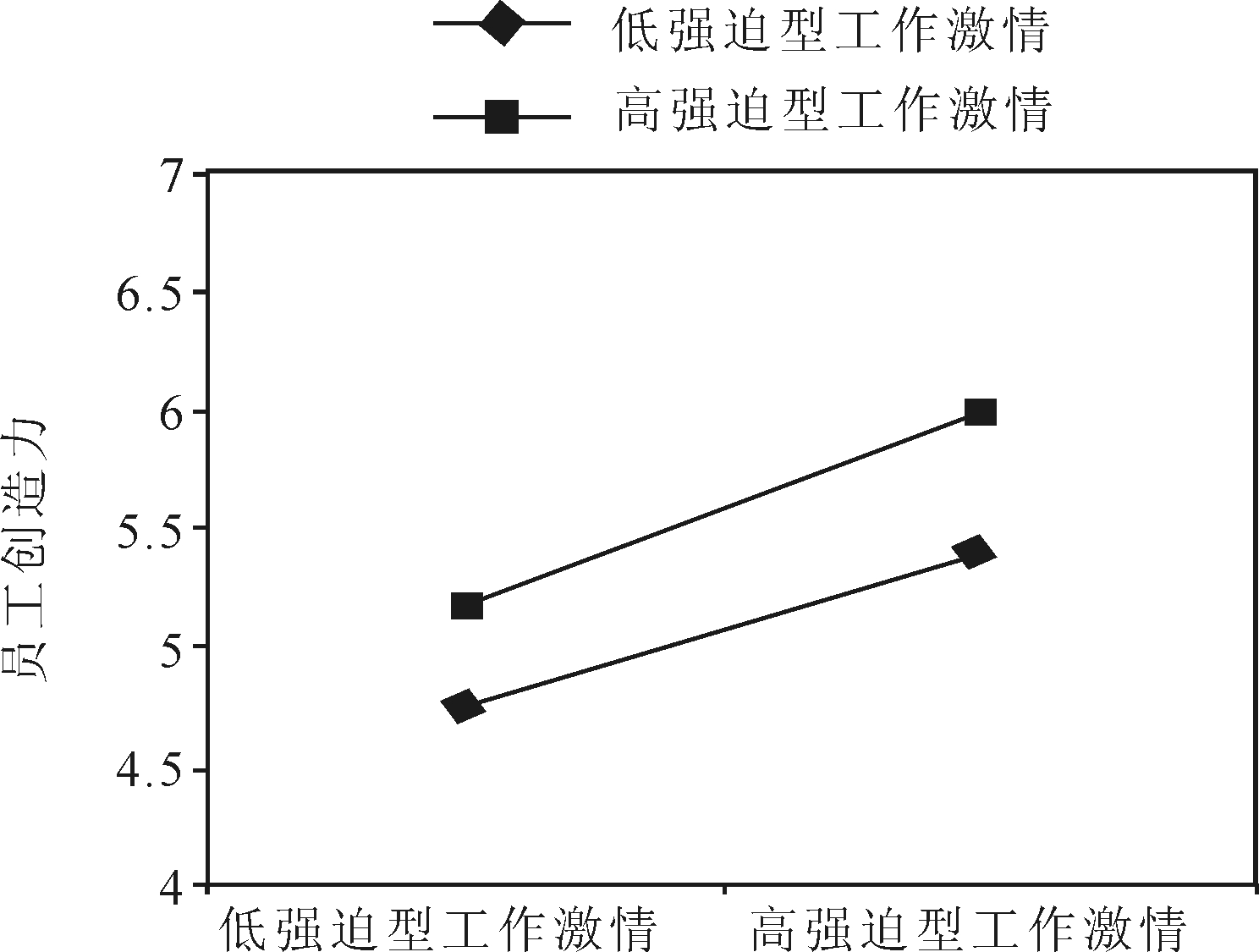

如表6和图3所示,强迫型工作激情对主管自主支持感与员工创造力之间的关系起正向调节作用(β=0.034,p<0.01),即当员工感知到的主管自主支持度高,且员工强迫型工作激情高时,员工创造力较大。

如图4的线(1)、(2)、(3)、(4)和表5的配对斜率检验所示,拥有“双高型”工作激情(线(1))员工的创造力最强,员工二元工作激情对主管自主支持感与员工创造力之间关系的调节作用最大,即当员工组织创新支持感高、和谐型工作激情高且强迫型工作激情高时,员工创造力最大,且与其它3种组合(和谐高强迫低、和谐低强迫高、“双低型”)有显著差异(t=13.278,p<0.001)。从图4可知,当员工和谐型工作激情高时(线(1)和(2)),其调节作用的绝对值均大于强迫型工作激情调节作用的绝对值。

表6二元工作激情对主管自主支持感与员工创造力关系的单独及联合调节效应

注: R2的变化和F的变化分别表示模型1、10、11、12的变化,这部分检验的是和谐型工作激情的调节作用;模型1、10、13、14的变化检验的是强迫型工作激情的调节作用;模型15~17的变化检验的是三项交互调节作用

图3强迫型工作激情对主管自主支持感与员工创造力的调节作用

本文通过构建组织中支持感与员工创造力理论模型并进行实证分析,得到如下结论:①组织创新支持感和主管自主支持感均与员工创造力有正向显著相关关系,说明组织中的支持感可以激发员工创造力产生,且相较于组织创新支持感,主管自主支持感与员工创造力的相关系数更大;②和谐型工作激情和强迫型工作激情的联合调节作用在两种支持感与员工创造力的关系中均成立,即当员工支持感越强,和谐型和强迫型工作激情越高时,员工创造力越大。从调节作用看,和谐型工作激情和强迫型工作激情及其组合均能调节支持感与员工创造力之间的关系;③强迫型工作激情调节主管自主支持感与员工创造力之间的关系,即强迫型工作激情越高,主管自主支持感与员工创造力关系越强,而其余单独调节作用均不成立。这是因为,组织创新支持感和主管自主支持感均属于重要外部因素,是拥有强迫型工作激情的个体最在意的激励因素。拥有和谐型工作激情的个体,其工作激情主要来自于对工作本身的喜爱,因而只有工作本身才是和谐型工作者最重要的激励因素。因此,和谐型工作激情高者反而难以获得外部刺激对员工创造力的影响。

研究发现,和谐型工作激情与强迫型工作激情联合调节支持感与创造力的关系,且强迫型工作激情的调节效应更强。从现有文献看,一般认为和谐型工作激情与适应性结果相关而强迫型工作激情与非适应性结果相关,但本研究给出了不一样的结论。和谐型工作激情主要来源于员工对工作的真正认可与热爱,而强迫型工作激情主要关注工作之外的要素对个体工作动机的刺激,如组织的精神和物质激励等。从结论上看,两个自变量(组织创新支持感与主管自主支持感)都属于员工感知到的外部环境对工作或者创新行为的影响与支持,而非工作要素本身,上述独立于工作外的因素恰恰是拥有强迫型工作激情的个体所关注的内容。和谐型工作激情则恰恰相反,拥有这种工作激情的员工关注的是工作本身,而非外在要素。因此,本研究进一步验证了Vallerand的研究结论,并深化了对二元工作激情的理解。

图4和谐型、强迫型工作激情对主管自主支持感与创造力的联合调节作用

解释了“无激情”与“有创新”之间的悖论。虽然强迫型工作激情一致被认为是工作激情的“黑暗面”,按照常理看,缺乏工作激情的员工很难实现真正的创新与高绩效。但事实是,大部分企业都由组织认为“缺乏工作激情”的员工组成。实际上,员工缺乏的并非是工作激情,而是和谐型工作激情,很多员工具有的工作激情不是和谐型工作激情而是强迫型工作激情。本研究证明强迫型工作激情照样可以正向调节诸多外部变量与创造力的关系,这就解释了“无激情”与“有绩效”、“有创新”之间的悖论。

在中国经济转型背景下,中国企业普遍面临着正式制度缺失以及内部管理制度不完善的问题,因而能直接提供资源和机会的主管,对员工心理和行为有更大的影响[7]。在组织中,用人选人至关重要,人-岗匹配至关重要。一个好的、能提供自主支持的主管能极大地激发员工创造力,而一个员工不认可的主管只会导致员工离职率不断攀升。

在组织中,领导者不仅要关注员工的和谐型工作激情,也要关注员工的强迫型工作激情。拥有高度和谐型工作激情的员工是组织的宝贵财富,他们热爱工作并努力奋斗,是组织发展的中坚力量。但是员工需求是多方面的,工作激励只是一个方面,组织应该从薪酬福利待遇、培训发展机会、职位晋升机会等方面入手,激发员工强迫型工作激情,使具有强迫型工作激情的个体喜爱、认同并真正投入工作,这样才能真正满足员工需求,实现企业发展和创新。

参考文献:

[1] 陈春花:共享经济时代的组织创新[EB/OL].http://news.hexun.com/2016-04-06/183160383.html,2016.

[2] 王金凤,吴蕊强,冯立杰,等.企业创新氛围、员工创新意愿与创新绩效机理研究——基于高新技术企业的实证分析[J].经济与管理研究,2017(9):127-136.

[3] 王晨曦,范雪灵,周禹.CEO变革导向领导行为与组织的探索性技术创新——创新氛围和组织学习的链式中介作用[J].经济管理,2017,39(7):120-133.

[4] 连欣,杨百寅,马月婷.组织创新氛围对员工创新行为影响研究[J].管理学报,2013,10(7):985-992.

[5] 顾远东,周文莉,彭纪生.组织创新支持感与员工创新行为:多重认同的中介作用[J].科技管理研究,2016,36(16):129-136.

[6] CHEN Z X, TSUI A S, FARH J L.Loyalty to supervisor vs.organizational commitment: relationships to employee performance in China[J].Journal of Occupational & Organizational Psychology, 2002, 75(3):339-356.

[7] 袁勇志,何会涛,彭纪生.支持感知对知识共享行为的影响:不同支持感知的比较研究[J].心理科学,2010,33(5):1100-1103.

[8] GAGNE M, DECI E L Self-determination theory and work motivation[J].Journal of Organizational Behavior, 2005(26):331-362.

[9] OLDHAM G R, CUMMINGS A.Employee creativity: personal and contextual factors at work[J].Academy of management journal, 1996, 39(3): 607-634.

[10] 凌玲,卿涛.培训能提升员工组织承诺吗——可雇佣性和期望符合度的影响[J].南开管理评论,2013,16(3):127-139.

[11] GOLDBERG C.The interpersonal aim of creative behavior[J].Journal of Creative Behavior, 1986(20):35-48.

[12] AMABILE T M, FISHER C M.Stimulate creativity by fueling passion[M]// E A LOCKE.Basic principles of organizational behavior.Oxford: Blackwell, 2009.

[13] K.LEWIN.Field theory in social science[M].New York : Harper&Brother Publishers, 1951.

[14] TERESA M AMABILE, NUR D GRYSKIEWICK.The creative environment scales: work environment inventory[J].Creativity Research Journal,1989, 2(4):231-253.

[15] SCOTT S G, BRUCE R A.Determinants of innovative behavior: a path model of individual innovation in the workplace[J].Academy of Management Journal, 1994(8): 580-607.

[16] ZHOU J, GEORGE J M.When job dissatisfaction leads to creativity:encouraging the expression of voice[J].Academy of Management Journal, 2001, 44(4): 682-696.

[17] DE STOBBELEIR K E M, ASHFORD S J, BUYENS D.Self-regulation of creativity at work: the role of feedback-seeking behavior in creative performance[J].Academy of Management Journal, 2011, 54(4): 811-831.

[18] DECI E L, RYAN R M.Intrinsic motivation and self-determination in human behavior[M].Berlin:Springer, 1985.

[19] MAGEAU G A, VALLERAND R J.The coach-athlete relationship: a motivational model[J].Journal of sports science, 2003, 21(11): 883-904.

[20] VALLERAND R J, BLANCHARD C, MAGEAU G A, et al.Les passions de l'ame: on obsessive and harmonious passion[J].Journal of personality and social psychology, 2003, 85(4): 756.

[21] VALLERAND R J.On the psychology of passion: in search of what makes people's lives most worth living[J].Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 2008, 49(1): 1.

[22] OLDHAM G R, CUMMINGS A.Employee creativity: personal and contextual factors at work[J].Academy of Management Journal, 1996, 39(3):607-634.

[23] SHALLEY C E, ZHOU J, OLDHAM G R.The effects of personal and contextual characteristics on creativity: where should we go from here[J].Journal of management, 2004, 30(6): 933-958.

[24] AMABILE T M, CONTI R, COON H, et al.Assessing the work environment for creativity[J].Academy of management journal, 1996(9): 1154-1184.

[25] GEORGE J M.Dual tuning in a supportive context:joint contributions of positive mood, negative mood, and supervisory behaviors to employee creativity[J].Academy of Management Journal, 2007, 50(3): 605-622.

[26] AMABILE T M.A model of creativity and innovation in organizations[J].Research in Organizational Behavior.1988, 10(1): 123-167.

[27] 冉爱晶,周晓雪,肖咪咪,等.我国中小企业组织创新氛围的架构和异质性研究[J].科学学与科学技术管理,2017,38(5):72-8

[28] WOODMAN R W, SAWYER J E, GRIFFIN R W.Toward a theory of organizational creativity[J].Academy of Management Review,1993, 18(2): 293-321.

[29] SHALLEY C E, GILSON L L, BLUM T C.Interactive effects of growth need strength, work context, and job complexity on self-reported creative performance[J].Academy of Management Journal, 2009, 52(3): 489-505.

[30] FARMER S M, TIERNEY P, KUNG MCLNTYRE K.Employee creativity in Taiwan: an application of role identity theory[J].Academy of Management Journal, 2003, 46(5): 618-630.

[31] PAJAK E, GLICKMAN C D.Informational and controlling language in simulated supervisory conferences[J].American Educational Research Journal, 1989,26(1): 93-106.

[32] LIU D, CHEN X P, YAO X.From autonomy to creativity: a multilevel investigation of the mediating role of harmonious passion[J].Journal of Applied Psychology, 2011, 96(2): 294.

[33] 张剑,张微,冯俭.领导者的自主支持与员工创造性绩效的关系[J].中国软科学,2010(S1):62-69.

[34] DECI E L, RYAN R M.Intrinsic motivation and self-determination in human behavior[M].Berlin: Springer, 1985.

[35] ZHOU J, SHALLEY C E.Research on employee creativity: a critical review and directions for future research[J].Research in personnel and human resources management, 2003(22): 165-217.

[36] DECI E L, CONNELL J P, RYAN R M.Self-determination in a work organization[J].Journal of Applied Psychology, 1989(74): 580-590.

[37] BAARD P P, DECI E , RYAN R M.The relation of intrinsic need satisfaction to performance and wellbeing in two work settings[J].Journal of Applied Social Psychology, 2004(34): 2045-2068.

[38] BOYATZIS R, MCKEE A, GOLEMAN D.Reawakening your passion for work[J].Harvard Business Review, 2002,80(4): 86-94.

[39] MAGEAU G.VALLERAND R J.The moderating effect of passion on the relation between activity engagement and positive affect[J].Motivation and Emotion, 2007(31):312-321.

[40] RYAN R M, DECI E L.Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being[J].American Psychologist, 2000(55):68-78.

[41] SHALLEY C E, ZHOU J, OLDHAM G R.The effects of personal and contextual characteristics on creativity: where should we go from here[J].Journal of Management, 2000(30):933-958.

[42] ISEN A M.Positive affect and decision making[M].New York: Guilford Press, 2000.

[43] AMABILE T M, MUELLER J S.Studying creativity, its processe and its antecedents: an exploration of the componential theory of creativity[M].Mahwah, NJ: Erlbaum, 2007.

[44] AMABILE T M.A model of creativity and innovation in organizations[J].Research in Organizational Behavior,1988, 10(1): 123-167.

[45] LAVIGNE G L, FOREST J, CREVIER-BRAUD L.Passion at work and burnout: a two-study test of the mediating role of flow experiences[J].European Journal of Work and Organizational Psychology, 2012, 21(4): 518-546.

[46] CAUDROIT J, BOICHE J, STEPHAN Y, et al.Predictors of work/family interference and leisure-time physical activity among teachers: the role of passion towards work[J].European Journal of Work and Organizational Psychology, 2011, 20(3): 326-344.

[47] FREDERICK L.PHILIPPE.Passion for an activity and quality of interpersonal relationships: the mediating role of emotions[J].Journal of Personality and Social Psychology,2010,98(6):917-932.

[48] 宋亚辉,何莉,巩振兴,等.工作激情影响员工创造性绩效的中介机制[J].浙江大学学报,2015,42(6):652-659.

Yang Shiyuan1, Qing Tao2, Yue Longhua1

(1.College of Humanities, Sichuan Agricultural university,Yaan 625014,China; 2.College of Business Administration, Southwest University of Finance and Economics,Chengdu 611130,China)

Abstract:Based on the theories of organizational support and self-determination, the paper constructs a joint moderating model of perceived organizational for creativity、perceived supervisory autonomy support、dualistic work passion and employee's creativity.It checks the work passion "bright side", "dark side" and its joint moderating effect on perceived support and employee creativity.658 employees’ data show that perceived support for creativity and perceived supervisory autonomy support have significant positive impact on employee creativity;obsessive work passion positively moderating the relationship of perceived supervisory autonomy support and employee creativity; dualistic work passion joint positively moderating the relationship of perceived support and employee creativity.it means, when harmonious and obsessive work passion "double high", the perceived support impact on employee creativity greatest.

Key Words:Perceived Organizational for Creativity;Perceived Supervisory Autonomy Support;Harmonious Work Passion;Obsessive Work Passion;Employee Creativity

收稿日期:2017-11-27

基金项目:教育部青年基金项目(13YJC790190);国家社会科学基金项目(16BGL97);四川省教育厅重点项目(18ASO199);四川农业大学社科联重点项目(2017ZD05)

作者简介:杨仕元(1982-),女,湖南岳阳人,博士,四川农业大学人文学院讲师,研究方向为战略人力资源管理、劳动经济学;卿涛(1957-),女,四川成都人,西南财经大学工商管理学院教授、博士生导师,研究方向为战略人力资源管理、组织行为学;岳龙华(1974-),男,河南南阳人,博士,四川农业大学人文学院教授,研究方向为劳动经济学。

![]()

DOI:10.6049/kjjbydc.2017100469

中图分类号:F272.92

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2018)04-0108-10

(责任编辑:张 悦)